2021年是“十四五规划”开局之年,中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程。同年2月,中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布①,要求“全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴”,为新时代新阶段中国乡村的发展指明了方向。乡村旅游开发作为推进乡村全面振兴的重要抓手,对解决农民就业、改变居民传统观念、优化乡村产业结构、复兴村落传统文化等具有积极深远的意义[1, 2]。然而,由于乡村资源碎片化、产权分化以及乡村旅游地的开放性等因素,村民参与产业发展能力弱、政府与居民间的权力关系扭曲、公共环境遭破坏等“公地悲剧”、乡村文化胁迫等问题突出[3, 4],给乡村旅游目的地可持续发展带来严峻挑战。治理有效是乡村振兴的社会基础[5],乡村基层治理问题已成为当前制约乡村旅游发展的瓶颈。与此同时,2020年新冠肺炎疫情在全球肆虐,对国内工业和服务业带来严重冲击,随后演化为全面的经济和社会危机。在如此严峻的内忧外患形势下,探索适合乡村内生式发展的有效治理路径是实现旅游目的地可持续发展与推进乡村全面振兴的关键。

旅游具有经济和文化等多重属性、日常渗透性、产业高度关联性和多元主体在地介入等特征[6],使乡村旅游目的地治理与传统乡村治理存在差异。其特殊性主要表现在以下四方面:一是旅游产业的综合性使多元主体间的利益纠葛更为密切和复杂,利益相关者间协同合作是旅游目的地规划管理的重要手段[7];二是乡村旅游产业发展是一个目的地市场化的过程,其影响不仅限于经济领域,同时也解构了乡村固有的文化和制度体系[8],导致乡村贫富差距扩大、物价上涨、社会安全弱化等民生问题,冲击着乡村社区的文化观念和传统生活方式;三是乡村旅游发展带来的冲突与困境和村民息息相关[9],如民族村寨旅游扶贫中的冲突问题、过度旅游化对乡村资源和生态的威胁、旅游产业化造成的乡村经济脆弱等[10];四是旅游产业的高投入、长周期属性对经济基础和产业条件较为薄弱的乡村提出了更高要求,促使乡村旅游目的地作为有机整合的统一整体参与市场活动,从而提升市场议价能力,降低交易成本。因此,乡村旅游目的地作为一个复杂系统[11],有必要对典型案例的治理模式进行理论化总结和阐释,以加深对乡村治理逻辑的认识,从而为实现乡村全面振兴时代背景下提升乡村旅游目的地治理能力奠定基础。

中国乡村发展实践表明,在村干部行政化、村级组织负责人“一肩挑”背景下,村党支部和村民委员会(以下简称“村两委”)作为目的地治理中的重要主体,拥有较为集中的治理权力,占据着主导性治理地位[12]。这种以地方基层党组织作为核心,在符合村民自治法定形式情形下,通过农村基层选举制度获得乡村旅游目的地合法行政权力,并吸纳本土与外来精英进入乡村权力中心构建乡村善治体系,保证社会稳定和经济发展二元治理目标实现的特殊治理结构,是中国特色社会主义制度优越性在乡村旅游目的地的突出体现,也是中国乡村旅游目的地产业兴旺的关键支撑力量。本文试图基于权威善治视角,以陕西省袁家村为例,通过描述性和解释性的历时态分析,来探讨旅游地不同阶段存在的治理主体及其结构转换机制,即:在乡村旅游治理演进过程中,村两委如何以权威力量推动目的地治理的提升?其在产业发展不同阶段分别扮演着什么角色及角色为何转变?通过对以上问题的探讨,从袁家村的治理演进中总结出成功的治理模式及其形成机制,探索从权威主义向多元主体治理跨越的有效路径。

2 文献回顾 2.1 乡村旅游目的地治理研究治理范式是政府与社会的一种新型关系,主张政府、市场、公民社会及公民个体建立伙伴关系共同参与管理一定范围内的公共事务,追求实现经济、效率、效益、公平的综合目标[13]。20世纪末,“治理”范式进入旅游研究领域,研究视角经历了“旅游业治理”到“旅游目的地中的治理”再到“旅游目的地治理”演变过程[14]。学者借鉴政治学和管理学的主流观点,认为旅游目的地治理是指在旅游业情境下,以目的地相关组织和个体的相互依赖、资源交换、博弈互动、共同参与为主要特征的自组织和跨组织网络[15]。从研究内容来看,国内外旅游目的地治理相关研究主要集中在其概念内涵[16]、治理模式及其评价[17]、伙伴关系与协作治理[18]和目的地网络治理[19]四大方面。研究尺度涉及全球[20]、跨国区域[21]、社区[22]及景区[19]等方面旅游目的地治理研究。在研究方法方面,定性研究占主导地位,主要包括访谈法、案例研究、对比分析法等[18, 23];问卷调查法、网络分析法等定量方法亦有所涉及[24, 25]。

在乡村旅游目的地治理研究中,四种常见的治理运行模式,分别是自上而下政府主导的层级治理模式[26]、基于公众直接参与的社区治理模式[27]、商业公司主导的租赁经营模式[28]、行动者间建立协作网络的公私伙伴合作治理模式[29]。在西方国家,治理的安排通常是把国家的行政体系与市场机制和民间非营利组织连接起来的混合实践[28],对层级模式的直接讨论较少[30]。而在农村人口占主导地位和实行社会主义政治体制的中国语境之下,政府主导乡村旅游发展是较为普遍的[31]。研究发现,主政精英推动机制创新成为乡村旅游目的地重要的治理模式之一[32],这与全面实现脱贫攻坚任务、补齐乡村发展短板背景下国家权力在乡村的下沉趋势相呼应。研究进一步发现,善治是评价旅游目的地治理模式效果的重要标准,可持续性、公平性、去中心化、公众参与、有效性、透明性等特征成为善治的核心要素[33]。然而,大部分研究主要围绕乡村旅游目的地治理的现实状态和有效治理形态而展开,放置于目的地发展演化情境下的讨论尚未引起足够的重视。因此,基于中国乡村旅游背景下,村两委作为权威治理主体,其旅游发展规划和行动策略是目的地治理格局中的决定性作用力量,在现有文献中尚未得到应有的重视,成为本文的切入视角。

2.2 权威善治视角权威主义(authoritarianism)是二战后关于国家政治体制研究的重要概念,其描述了一种介于极权主义与民主政治之间的国家政治状态,它主张有限多元主义、宽松的意识形态、有限的政治动员和非责任性的权力运行[34]。权威主义强调以政治权威推动经济发展,借助适合本土政治文化中的符号和信仰体系维系社会秩序,并排斥自下而上的权力制衡[35]。权威主义对社会文化和经济发展的有效调控弥补了传统规范推出后的空缺,其对后发外生型国家实现跨越式发展起到积极作用。但其作为一种过渡形态,对内生性发展力量的压制给经济社会进一步提升产生了障碍。特别是20世纪90年代亚洲经济危机后,学界对这一模式的弊端开展了大量反思,提出推动从权威主义向政治现代化转型的一系列重要命题[36]。以“公共利益最大化”为核心的善治(good governance)思想,强调管理方式从“官本位”向“民本位”转变,是政治国家与市民社会的一种新型关系[37]。只有实现权威的善治,才能激活乡村自治能力,从而实现内生性发展。

总体而言,既有研究为我们理解旅游目的地治理提供了丰富的视角。然而现有研究主要围绕乡村旅游目的地治理进行平面化和静态化的探讨,缺少乡村旅游目的地从行政管理迈向多元主体参与治理的路径和机制的动态分析。尽管有少数学者就旅游乡村治理演变机理进行了探讨[22],但其研究资料包括建国以来70多年的时间跨度,导致对乡村旅游发展阶段治理演变问题的回应深度不足。有鉴于此,本文旨在还原袁家村旅游发展过程中的特定现象,详细剖析乡村旅游目的地治理在不同发展阶段的演化及其内在规律,探索乡村旅游目的地跨越权威主义,实现多元主体参与的内生性治理模式的有效路径。在乡村振兴和加强基层治理体系和治理能力现代化建设政策背景下,地方权威治理主体与其他参与者,尤其是乡村居民如何有效协调促进乡村善治,兼具理论创新意义和实践意义。

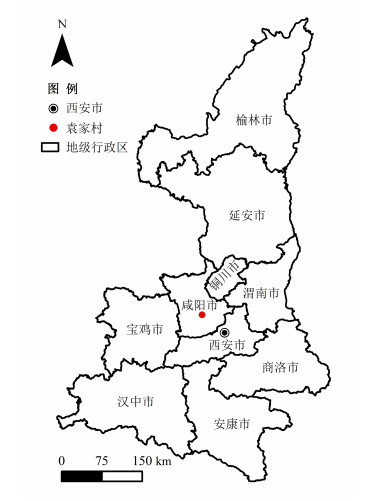

3 案例地概况与研究方法 3.1 案例地概况对典型地区进行深入细致的剖析是科学研究的重要途径,也是旅游研究的重要方法之一。袁家村位于中国陕西关中平原腹地(图 1),距离西安市仅有半小时车程,占地0.33 km2,62户286人。本文选择陕西省咸阳市礼泉县袁家村作为典型案例区展开研究,主要基于以下考虑:第一,袁家村是中国千千万万乡村中的一员,具有明显的中国时代特色。从五六十年代的点灯没油到七十年代平整土地,再到八十年代发展村办企业,随后九十年代村办小企业陆续破产,新世纪逐渐变为空心村。袁家村发展集体经济的传统具有中国乡村的时代特色。第二,乡村旅游的代表性。袁家村以关中民俗文化,食品健康和安全为主要吸引物,年游客接待量达到600万人次。袁家村乡村旅游从无到有,是一个乡村旅游目的地发展历程的缩影。第三,新时代共同富裕的典型性。袁家村关中印象体验地带领本村62户家庭全部参与乡村旅游,并吸纳周边村3000多人就业,采用股份合作制调节收入分配,带领周边百姓共同富裕赢得政府的认可。袁家村在发展过程中涉及本地村民、临近村民、外来创客、外来投资商、合作社、协会、城市店、外省项目等多方利益相关者关系错综复杂,能够为研究提供丰富的素材。

|

图 1 袁家村区位图 Fig.1 The Location of Yuanjia Village |

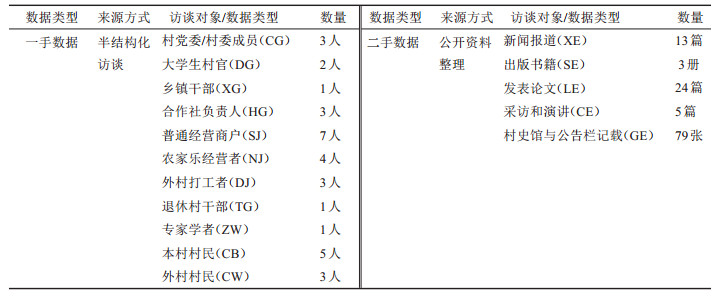

单案例研究是遵循时间序列对案例各阶段发展过程的一种分析,强调“讲好案例故事”[38]。本文奉行单案例研究范式,力图以好的数据分析过程呈现出不易被看到的变化,抽象出目的地治理演进机制和路径。根据Miles和Huberman[39]所描述的三角测量法,从多个信息来源分析案例,以确保能够对案例数据进行相互补充和交叉验证。本文数据收集时间为2020年6月至2020年12月,共访谈村两委干部、乡镇干部、大学生村官、合作社负责人、普通经营商户等袁家村乡村旅游发展的利益相关者33人(由于对同一对象多次访谈,累计访谈38人次),主要以非参与式观察和半结构化访谈的方式获得一手资料。为保证访谈数据的准确性,在征得同意后进行全程录音,访谈结束后及时对录音内容进行准确地文字化转译,获得访谈基础素材共30余万字。此外,在整个研究过程中,为梳理袁家村旅游业的发展历程和及时掌握袁家村的发展动态,广泛收集有关于袁家村的新闻报道、微信推文、公开发表的论文、书籍以及社区领导者郭占武的专题采访和公开演讲等二手资料,共计约20万字(见表 1)。

| 表 1 案例资料收集来源基本情况表 Tab.1 Basic Situation of the Source of Case Data Collection |

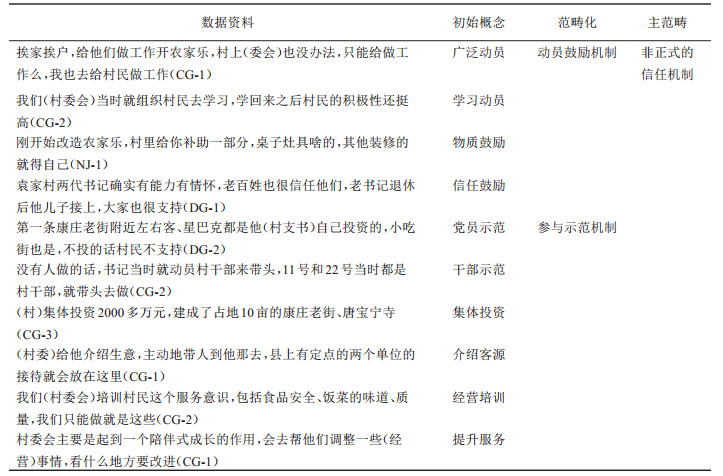

数据分析遵守Strauss和Corbin[40]提出的开放式编码、轴向式编码、选择式编码研究范式。开放式编码是对原始数据展开分解、检查、比较、概念化和分类的过程。开放式编码由一位旅游管理博士研究生与一位旅游管理硕士研究生共同完成。轴向式编码是分析符码之间的关系并建立符码之间类别的过程。在这一过程中,通过不断穿梭于原始资料和符码之间,持续对比符码之间的关系,得出所研究内容的主题和副主题。轴向式编码由一位旅游管理博士研究生与一位旅游管理教授共同讨论完成。最后,选择性编码是识别核心范畴与发展理论过程目的是构建不同阶段乡村旅游目的地治理机制的完整故事线。选择式编码在一位旅游管理博士教授指导下完成。对于袁家村旅游发展不同阶段目的地治理结构的编码结果,详见表 2、表 3和表 4。

| 表 2 起步成长阶段乡村旅游目的地治理机制 Tab.2 Rural Tourism Destination Governance Mechanism in the Initial Growth Stage |

| 表 3 快速发展阶段乡村旅游目的地治理机制 Tab.3 Governance Mechanism of Rural Tourism Destinations in the Rapid Development Stage |

| 表 4 外向扩张阶段乡村旅游目的地治理机制 Tab.4 Governance Mechanism of Rural Tourism Destinations at the Stage of Outward Expansion |

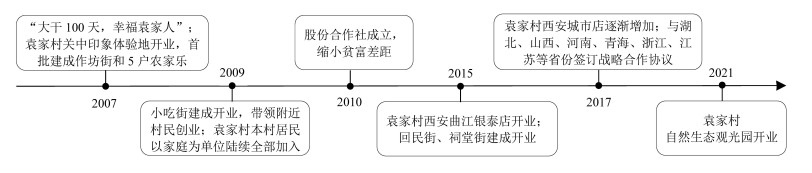

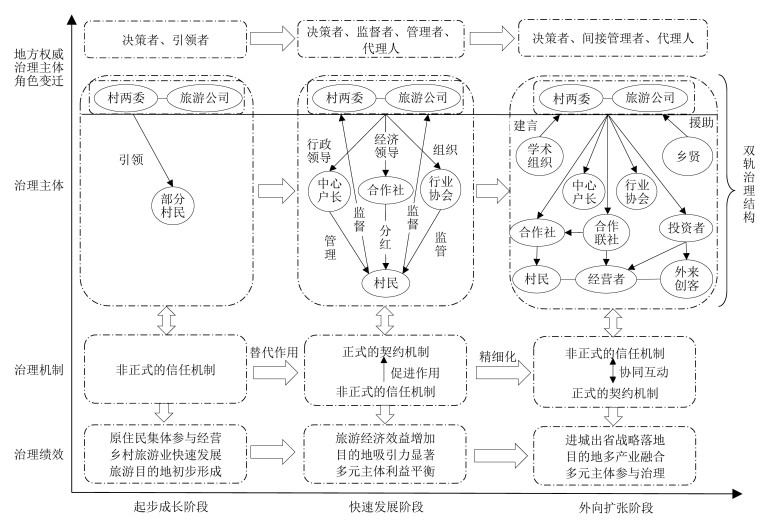

自2007年发展乡村旅游以来,袁家村旅游产业经历了起步、成长、成熟等阶段(见图 2),并在袁家村品牌享誉国内后,进行产业模式扩张,迈向新的发展高度。基于关键事件节点以及现有袁家村旅游相关研究[41],本文将袁家村乡村旅游划分为三个发展阶段,分别为:起步成长阶段(2007—2009年)、快速发展阶段(2010—2014年)、外向扩张阶段(2015年至今),探索在乡村旅游发展的不同阶段,目的地治理主体、治理结构和治理机制的演进。

|

图 2 袁家村旅游发展历程关键节点 Fig.2 Key Points in the Tourism Development of Yuanjia Village |

21世纪初,在中国转变经济发展方式和实现高质量发展浪潮的裹挟下,曾以发达的集体经济享誉关中平原的袁家村陷入经济发展的低谷。但长期发展集体经济保留了浓厚的集体主义文化,使得村民更能团结在村两委的领导下。(“在老书记的带领下,我们村一直发展比较好,大家也都比较团结(CB-1)”“袁家村好就好在集体经济,凝聚力还是比较强,老百姓对村干部的依赖也比较强(DG-1)”“人家这个村一直就比较团结,当时改革开放的时候人家也没有单干,所以底子一直比较好(CW-1)”)这为袁家村发展乡村旅游奠定了基础。这一阶段,作为单一乡村治理主体的村两委,在乡村目的地建设和旅游产业发展等公共事务决策中扮演着权威角色。结合国家引导政策,“村领导班子”外出考察后集体决议,发展乡村旅游产业。然而,大多数乡村由于缺乏规则约束和激励机制,使村民参与乡村治理流于形式[42]。且村民自身囿于知识水平较低、经济实力较弱、信息不对称和风险感知等因素,使其成为乡村治理的“他者”,直接导致村民参与动力不强和参与程度不深等乡村治理困境。由此,袁家村村两委对公共事务的决定与村民实践之间存在鸿沟。

这一时期,村两委作为权威治理主体,是乡村权力运行的中枢,乡村旅游目的地呈现出治理主体的单一性和治理结构的集权性。该阶段,目的地缺乏建立正式制度的土壤,村干部通过动员鼓励机制和参与示范机制,运用组织权威、个人威信、亲友和邻里关系以及集体文化约束等非正式治理机制,引领村民参与乡村旅游(见表 2)。在乡村“熟人”社会中,村民自治组织扮演引导型角色,以自身参与行动消除村民疑虑,以关系伦理主导个体互动,发挥互动平台优势,将乡村社会成员团结在社区共同体中[43]。这种基于关系伦理的非正式信任机制,是乡村权威治理主体单方引导资源进入乡村的普遍底层逻辑。

4.1.2 快速发展阶段(2010—2014年)该阶段,袁家村乡村旅游快速发展,多元利益主体进入乡村,村民参与性显著提高。为解决旅游经营过程中的矛盾与利益冲突,目的地治理主体趋向多元化,主要包括:袁家村村两委,负责目的地全面管理;关中印象体验地旅游公司由袁家村村委会全资设立,负责全村旅游产业运营;股份合作社,在村党支部主持下由原有油坊、酸奶、辣椒、豆腐等作坊改制而来,袁家村全体村民入股、分红;行业协会,包括农家乐行业协会、小吃街行业协会等,由村民和经营者自发成立,负责自我监督;中心户长,本土村民中约10户推举一名中心户长,负责日常村委会信息传达、村民沟通与联络。这一阶段,袁家村治理主体走向多元化,治理问题和治理矛盾呈现复杂化,村两委等治理主体,通过构建完善的安全监督、经营管理、利益分配等机制,规范经营主体的行为,协调各方利益主体诉求(见表 3)。如在股权分配机制推行中,被分配的作坊多是盈利能力强的个人经营制作坊,改革直接导致既有经营者的收益被二次分配,经营者对股权化、合作社改制较为抵触(“酸奶坊由本村村民经营,他自己在家里卖酸奶也能做个上百万,书记让他搞合作社拿出来,他不愿意,书记找他谈话,他说我自己卖也能赚钱(DG-1)”)。基于双方合意的正式契约制度在一方不同意情况下,非正式的信任机制在乡村旅游目的地发挥着重要作用。面对经营者的抵触和反对,“村两委”或利用村干部的个人影响力进行游说(“村里提出我的豆腐坊要改制,我是很不同意的。但是书记几次来找我,告诉我只有大家都富起来,我现在挣的钱才是可持续的,我也就慢慢想通了(SJ-3)”),或发挥行政权威的力量加以推进(“面对酸奶经营者的反对,书记说不改制也可以,触动的是大家的利益,我可以发动大家卖酸奶,你接下就没有收益了(DG-2)”),最终保证了股份制改革这一制度在目的地落地生根。

这一时期,权威治理主体扮演“监督者”角色,从日常经营中摆脱出来,转向目的地宏观管理和调控。村两委基于对行政与经济双维核心权力的控制,能够顺利推行一系列管理监督机制和利益分配机制,以有序、理性的方式保证乡村旅游发展处于一个可控的状态,防止旅游产业在快速增长中失范,顺利实现从农家乐向乡村度假旅游的转型(“这个阶段我们‘村委会’注重的是治理有效,因为挣钱了大家都要抢着进来,我们要做好闸口(CG-2)”)。权威治理主体通过有意识地建立正式的契约机制,并将其制度化为相关利益主体广泛接受的显性制度,能够在较大程度上提高管理效能;契约制度的设立,将国家法律强制力保证的稳定性引入乡村,能够最大程度地降低利益相关者对未来风险的预期,从而构成对非正式的信任制度的部分代替,对维系乡村旅游目的地经济社会稳定具有重要意义。同时,非正式机制与正式契约机制并存,并表现为熟人网络和个人魅力等非正式信任机制推动正式的契约机制在目的地实施并逐渐固定化,成为乡村治理的常规化治理制度。

4.1.3 外向扩张阶段(2015年至今)袁家村旅游在经历了初步成长和快速发展后,如何避免目的地发展陷入停滞、寻找目的地产业新的增长点至关重要。在寻求新出路和城乡融合战略背景下,袁家村“走出去”战略应运而生,实现了“市民下乡,农民和农产品进城”。随着乡村旅游发展主要目标的转移,目的地乡村治理目标从推动乡村旅游单一产业发展向多元产业融合、多元主体参与、多元地域扩张转变,相应的需要协商处理的乡村公共事务增加,使得原有权威治理主体的角色和作用发生变化。从表 4可以看出,外向扩张阶段,袁家村建立起了包含信息传递和信息反馈闭环的信息沟通机制,运用“微信群”等线上方式和各类正式与非正式会议线下方式,将重要信息及时传递给利益相关主体,并能够得到来自不同利益主体的反馈。信息沟通机制的建立不仅满足了不同主体的信息沟通需求,也为普通经营者、村民等利益主体提供了参与目的地乡村治理的通道,使得其能构筑起参与目的地公共事务治理的信息通道。此外,道德文化机制的建立对袁家村实现“有效治理”至关重要,其涵盖了对不同利益主体的知识教育、思想文化教育,以及道德表彰和道德约束。该机制能够构筑起摒弃食品安全等重大问题的屏障,在利益主体中培养集体主义文化,确立共同富裕的目标,拓宽旅游经营与目的地建设视野,提高多元利益主体参与乡村公共事务的意愿与能力。

这一阶段,乡村作为熟人社会,各类利益主体的行为受到正式契约机制和非正式信任机制双重作用。由于正式制度具有天然的不完备性、滞后性,难以框定和解决所有可能发生的矛盾,更难涵盖对经营者行为的完善激励和监督,因此其发挥积极作用具有一定的情境性特征。这种情境就充分地表现为经营者的道德信仰、文化环境、知识水平等软要素。因此,维系和保障良好经营情境的道德、思想、文化、教育等非正式机制便颇为重要。对袁家村而言,只有建立在集体主义文化之上的集体式股权分配制度才能发挥对经营者的正向激励作用,只有自发的道德约束才能实现对损害行为的摒弃,只有经营者能力和视野不断提升才能增强其内生参与动力。只有正式的契约机制与非正式的信任机制共同发挥作用,方能实现乡村旅游目的地多元主体参与的良性治理图景。

综上,在乡村旅游不同发展阶段,权威治理主体扮演的角色也随之发生转变,目的地呈现出权威治理主体引导下治理主体多元化和治理结构复杂化的目的地治理格局。进一步地,以村两委权威治理主体为核心的“上轨”和各类组织、村民、经营者和外来投资商等非权威治理主体构成的“下轨”组成的“双轨”治理体系逐渐显现(如图 3所示)。总体来看,在权威治理主体推动下,随着乡村旅游产业发展,构建起保障乡村旅游目的地稳定发展的正式制度和过渡性治理组织,从而使权威治理主体的作用力得以分解。这为目的地市场化机制建立和村民的内生性发展能力培育营造良好的环境,是地方权威治理主体角色转型、迈向后权威主义的重要路径。

|

图 3 旅游目的地治理演进示意图 Fig.3 Schematic Diagram of the Evolution of Rural Tourism Destination Governance |

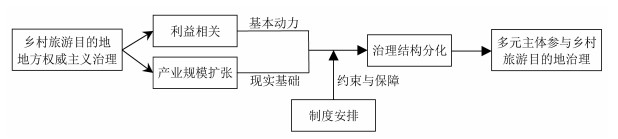

由于乡村是一个相对独立的地域系统和特殊的社会系统,目的地治理主体权责的划分过程受乡村内在张力和外部压力共同作用,在动态博弈中不断演进。如图 4所示,利益相关和产业规模扩张分别为治理结构分化提供了基础动力和现实基础,制度安排为治理结构有限分化提供了保障,三者共同促进乡村旅游目的地治理结构演变。本文通过剖析乡村旅游目的地治理主体结构转换的内在机理,尝试揭开乡村旅游目的地可持续发展治理“黑箱”的奥秘,架起从乡村旅游目的地治理现实到治理现代化的理论桥梁。

|

图 4 袁家村旅游治理结构转换的内在机理 Fig.4 The Internal Mechanism of Transformation of Yuanjia Village's Tourism Governance Structure |

利益是人类一切行为的起点和归宿[44]。乡村旅游目的地通常涉及政府、本地精英、普通居民、外来投资商等多个利益相关者群体,这些群体间的权力博弈加剧了目的地治理的复杂性[16]。在利益的刺激下,本村和附近村居民、外来投资商、外来创客等主体通过以土地和现金入股,开办农家乐、餐饮店、文创和土特产品店等方式逐渐积极参与到旅游发展中。袁家村成立的多个合作社,不同利益相关者之间相互持股,形成以产业关联为核心的利益关联模式。这些利益相关群体之间、利益相关群体与关中印象体验地旅游公司之间形成紧密的利益共同体。利益相关度决定了利益共同体的联结程度[44],以利益相关度为核心的利益共同体决定了乡村旅游目的地治理主体的多元程度。利益相关者群体间形成了多个自我约束和自我监督的功能性网络,如小吃协会、农家乐协会、回民食品协会和酒吧协会等。网络成员之间体现出信任、互惠、监督和合作的趋势,为解决该网络范围内的集体行动问题提供可以利用的资源。紧密的利益共同体增强了本村和附近村居民、外来投资商、外来创客对乡村旅游的关注度和认同感,进一步增强了利益相关群体参与乡村旅游管理、决策、监督的积极性。

经济上的分权带来的弥散性权力——不直接由命令实施、以相对自发的、不自觉的和无中心的方式扩散的,为多元主体参与乡村旅游治理提供了一定的社会空间和动力[45]。在乡村旅游发展的不同阶段,随着利益相关群体间利益相关程度的加深,权威治理主体发挥的影响力其作用方式不断变迁,其变迁过程呈现出一定规律:作为“决策者”的权威治理主体在乡村旅游发展各阶段都扮演着决策核心的作用;从“引领者”向“监督管理者”“间接监管者”转变,权威治理主体在旅游产业发展中的参与程度逐渐降低,经营管理权力下放;作为乡村“代理人”的角色不断强化,是权威治理主体顺应市场化发展的重要表现;权威治理主体角色呈现出一个“由少到多,再由多到少”的发展趋势,体现出经济领域的权威手段和市场手段、治理领域的权威治理主体和内生自治主体之间的力量变迁和角色互动。

4.2.2 产业规模扩张是治理结构分化的现实基础袁家村旅游经历了从无到有,从乡村到城市,从省内到省外的发展历程,产业规模的不断扩张使旅游从业人口规模和旅游业地域空间规模不断扩大。随着乡村社会结构的分化与乡村旅游业发展战略复杂性程度的增加,对权威治理主体的治理能力提出了更高的要求。在此背景下,权威治理主体手中的权力和资源慢慢被化解,以更好地应对快速变化的市场需求和多利益相关主体间的矛盾与冲突。一方面,在权威治理主体的推动和村民、经营者等普通个体的自发组织下,袁家村形成了合作社、行业协会等组织,承接了权威治理主体的部分治理职责。同时,目的地中组织的出现和作用的发挥也是吸纳乡村精英的过程,通过权威治理主体选择或目的地村民民主推选出的乡村“旅游精英”,为其他村民和经营者的旅游参与及其成长提供了范例。另一方面,由于不同治理主体在知识结构、经济能力、资源丰度等方面都存在差异,因此必然会出现治理主体之间的分野,进而导致治理主体权利和职责的划分。

目的地治理结构不断分化,治理组织、村民和经营者等个体的治理权力不断增强,成为支持和补充权威治理主体治理效用发挥的重要支持和补充力量。可见,随着目的地产业成熟进程的加快,逐渐建立起了以权威治理主体和非权威治理主体为核心的治理结构,目的地乡村的“双轨”治理体系逐渐显现,并在互动演变中发挥推动乡村旅游目的地发展的治理核心作用。

4.2.3 制度安排为治理结构有限分化提供保障利益关联和产业规模扩张为多元主体参与乡村旅游治理提供了前提条件,但要实现有效治理,还需要依靠制度安排保障共同治理目标的实现。研究表明,乡村旅游目的地正式治理机制与非正式治理机制在不同发展阶段均扮演着重要作用,二者在互动过程中构筑起支撑目的地治理体系的重要制度框架。其中,二者的互动性主要体现在以下三方面:一是,正式的契约机制对非正式的信任机制具有替代作用。随着乡村旅游目的地从起步成长向快速发展迈进,旅游产业的成熟化使得基于国家法律强制力保障的正式契约制度被广泛需求,并在目的地治理主体主导下得以建立。这种公开的、稳定的、可预见的正式制度,建构在具有明确分工的社会组织结构之上,规定了不同主体所应当承担的职责,成为目的地经营者和村民的基本行动指南。正式制度的建立使得村民和经营者等利益相关主体将信任置于国家法律强制力,从而降低了目的地治理中对非正式的信任机制的需求,实现了正式的契约机制对非正式的信任机制的代替。二是,正式契约机制依赖于非正式信任机制的推动落实。发展中国家从权威政治向民主化、现代化转型的实现本质,在于以平等自由的契约型合作机制为核心,推动以中产阶级为基础的民主化政治。但从社会结构变迁视角来看,契约型互动机制的形成是以信任型机制发展为前提[46]。正式制度以显性形式实现对目的地各主体利益和职责的重新划分,在推行过程中不可避免地会受到村民或旅游经营者的质疑、担忧与反抗。作为目的地“当家人”的权威治理主体需要以自身权威和影响力,消除对正式制度的反对,从而推动正式制度在目的地落地生根。三是,非正式的信任机制是正式契约机制的良好补充,二者共同构筑起乡村旅游目的地治理制度系统。

随着目的地乡村旅游产业进一步走向成熟,正式的契约制度成为支撑目的地多元主体利益和职责分配的基础,演变为常规性制度。但乡村作为有着特殊历史和文化背景的地域,主体间的“关系型”互动始终发挥着不可忽视的作用,能够弥合正式制度的漏洞,降低正式机制运行成本,甚至在特定环境下可能形成对正式制度的颠覆或替代。

5 结论与讨论 5.1 结论治理越来越多地被视为克服目的地利益相关者间冲突和权力的一种手段,并解决影响旅游目的地运作的众多不同的内部和外部机构和组织所产生的复杂性[47]。基于不同阶段在地化旅游产业发展需要和化解目的地社会矛盾的需求,探索建立具有较高适用性的治理制度,才能保证多元利益主体复杂纠葛的乡村旅游目的地实现治理稳定,促进目的地社会秩序的长久维系。本文采用单案例的多阶段历时态分析,基于治理体系三要素作为一个有机互动整体的认识,通过权威善治视角对乡村旅游目的地治理过程及治理结构转换机制进行研究,主要结论如下:

(1)权威治理主体在乡村旅游目的地治理中发挥着领导核心作用,其角色转变依赖有效组织和正式制度的建立。权威治理主体从乡村旅游的起步发展阶段的“决策者”和“引领者”角色,到快速发展阶段扮演的“决策者”“监督者”“管理者”和“代理人”角色,再到外向扩张阶段的“决策者”“代理人”和“间接监管者”角色,呈现出治理角色的动态变化过程。同时,权威治理主体主导下的乡村旅游目的地从单一主体到形成“双轨”治理格局,组织先行和精英进入是主体变迁中的重要过渡形态。

(2)乡村治理结构的演变,有三个辅助条件作为保障:第一,利益相关者间形成紧密的利益共同体带来的弥散性权力,为多元主体参与乡村旅游治理提供了一定的社会空间和动力;第二,产业规模不断扩张使旅游从业人口规模和旅游业地域空间规模不断扩大,导致乡村旅游治理的复杂性极大增强,现实实践需要分化权威治理主体手中的资源和权力以实现有效治理;第三,乡村旅游目的地经历了一个从无正式制度到正式机制建立并走向复杂化的演化过程,制度安排在保障目的地治理中具有突出作用。

(3)对现实中乡村旅游目的地有效治理的启示在于,地方权威治理主体在乡村旅游目的地治理中发挥着领导核心作用,从权威主义治理向多元主体参与的迈进需要治理主体和治理机制共同演进。只有发挥好基于法律系统的正式契约型治理机制和基于文化道德的非正式治理机制的协同互动作用,才能保障目的地产业经济有序发展,维系目的地社会稳定向前,实现目的地乡村自治、德治、法治“三治融合”的现代化治理体系。

5.2 讨论乡村治理是乡村振兴的基础性命题,国内外学者在乡村旅游目的地治理方面做了大量研究工作[14, 22, 41]。本文将权威主义理论引入乡村旅游目的地治理议题,探索从权威主义治理向后权威主义治理迈进的路径和机制,进一步深化已有相关研究。未来关于“乡村旅游目的地治理”这一命题,仍有较大的空间可供探索,具体表现在以下几方面:①针对乡村旅游目的地权威主义治理格局这一现实,对其物质基质、制度基础、文化基础等的探索能够有效提升对乡村旅游目的地权威主义治理的理解和认识。②乡村旅游目的地具有区别于其他乡村的在地性和多元利益主体介入性,这使得乡村旅游目的地的治理机制设计更为复杂,针对乡村旅游目的地多元治理主体间的权力和责任分配、利益协调等问题有待开展深入研究,以股份制为核心的产权制度在乡村旅游目的地治理的作用机制将是重要的关注方向。③乡村旅游目的地作为一个开放平台,吸引着多元利益主体参与其中,与之而来产生多种治理矛盾和治理问题。基于对特定发展阶段乡村旅游目的地平台性的认识,需要开展以权威治理主体为核心的治理体系探究,厘清作为一个开放平台的目的地视角下乡村治理的新特性。④本文对乡村旅游目的地治理演进的研究主要以村两委主导的发展模式为主,未来可以转变视角,分别以经济精英主导、行政力量主导、外部组织进入等模式为出发点,开展多案例研究,分析不同发展模式下乡村旅游目的地治理演进过程,探索治理主体与治理机制的变化,从而形成更具普适性的理论认识。

注释:

① 中华人民共和国中央人民政府官网. 中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见.http://www.gov.cn/zhengce/2021-02/21/content_5588098.htm。

| [1] |

陆林, 任以胜, 朱道才, 等. 乡村旅游引导乡村振兴的研究框架与展望[J]. 地理研究, 2019, 38(1): 102-118. [Lu Lin, Ren Yisheng, Zhu Daocai, et al. The research framework and prospect of rural revitalization led by rural tourism[J]. Geographical Research, 2019, 38(1): 102-118.] |

| [2] |

Gao J, Wu B. Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study of Yuanjia village, Shaanxi province, China[J]. Tourism Management, 2017, 63: 223-233. DOI:10.1016/j.tourman.2017.04.003 |

| [3] |

孟凯, 李佳宾, 陈险峰, 等. 乡村旅游地发展过程中"公地悲剧"的演化与治理[J]. 旅游学刊, 2018, 33(8): 19-28. [Meng Kai, Li Jiabin, Chen Xianfeng, et al. Revolution and governance of "Tragedy of the Commons" in the developing process of rural tourism destination[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(8): 19-28. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2018.08.009] |

| [4] |

徐冬, 黄震方, 李东晔, 等. 胁迫视角下乡村旅游地文化影响研究进展与框架构建[J]. 人文地理, 2019, 34(6): 17-25. [Xu Dong, Huang Zhenfang, Li Dongye, et al. The research progress and framework construction of cultural impacts of rural tourism destinations from the perspective of stress[J]. Human Geography, 2019, 34(6): 17-25. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2019.06.003] |

| [5] |

黄祖辉. 准确把握中国乡村振兴战略[J]. 中国农村经济, 2018(4): 2-12. [Huang Zuhui. On the strategy of rural revitalization in China[J]. Chinese Rural Economy, 2018(4): 2-12.] |

| [6] |

孙九霞, 黄凯洁, 王学基. 基于地方实践的旅游发展与乡村振兴: 逻辑与案例[J]. 旅游学刊, 2020, 35(3): 39-49. [Sun Jiuxia, Huang Kaijie, Wang Xueji. Tourism development and rural revitalization based on local experiences: Logic and cases[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(3): 39-49.] |

| [7] |

Saito H, Ruhanen L. Power in tourism stakeholder collaborations: Power types and power holders[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2017, 31: 189-196. DOI:10.1016/j.jhtm.2017.01.001 |

| [8] |

Vargas S, Guerrero C. The governance system of rural tourism in the Guanentá province, Santander: Cultural and political transformations[J]. Ambientey Desarrollo, 2015, 19(36): 39-55. |

| [9] |

Joppe M. Tourism policy and governance: Quo vadis?[J]. Tourism Management Perspectives, 2018, 25: 201-204. DOI:10.1016/j.tmp.2017.11.011 |

| [10] |

史玉丁, 李建军. 过度旅游: 乡村社会的现实挑战与治理创新[J]. 商业研究, 2019(8): 9-13. [Shi Yuding, Li Jianjun. Excessive tourism: Realistic challenges and governance innovation in rural society[J]. Commercial Research, 2019(8): 9-13.] |

| [11] |

Farsari I, Butler R W, Szivas E. Complexity in tourism policies: A cognitive mapping approach[J]. Annals of Tourism Research, 2011, 38(3): 1110-1134. DOI:10.1016/j.annals.2011.03.007 |

| [12] |

郑永君, 王美娜, 李卓. 复合经纪机制: 乡村振兴中基层治理结构的形塑——基于湖北省B镇土地股份合作社的运作实践[J]. 农业经济问题, 2021(5): 33-44. [Zheng Yongjun, Wang Meina, Li Zhuo. Composite brokerage mechanism: Shaping the grassroots governance structure in rural revitalization: Based on the operation practice of the land cooperative in town B, Hubei province[J]. Issues in Agricultural Economy, 2021(5): 33-44.] |

| [13] |

曾峻. 公共管理新论: 体系、价值与工具[M]. 北京: 人民出版社, 2006: 107-140. [Zeng Jun. New Introduction to Public Management: System, Values, and Tools[M]. Beijing: People's Publishing House, 2006: 107-140.]

|

| [14] |

王京传, 李天元. 国外旅游目的地治理研究综述[J]. 旅游学刊, 2013, 28(6): 15-25. [Wang Jingchuan, Li Tianyuan. Review on tourist destination governance in foreign countries[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(6): 15-25.] |

| [15] |

Nordin S, Svensson B. Innovative destination governance: The Swedish ski resort of Are[J]. Entrepreneurship and Innovation, 2007, 8(1): 53-66. |

| [16] |

Islam M W, Ruhanen L, Ritchie B W. Adaptive co-management: A novel approach to tourism destination governance?[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2017, 37: 97-106. |

| [17] |

Beritelli P, Bieger T, Laesser C. Destination governance: Using corporate governance theories as a foundation for effective destination management[J]. Journal of Travel Research, 2007, 46(1): 96-107. |

| [18] |

Bichler B F, Lsch M. Collaborative governance in tourism: Empirical insights into a community-oriented destination[J/OL]. Sustainability, 2019, 11: 6673. https://www.mdpi.com/2071-1050/11/23/6673/htm. DOI: 10.3390/su11236673.

|

| [19] |

刘冰, 何莽, 王松茂. 旅游目的地合作中网络治理模式研究——基于社会网络视角对新疆的案例跟踪[J]. 旅游学刊, 2016, 31(9): 91-100. [Liu Bing, He Mang, Wang Songmao. The modes of network governance in tourist destination cooperation: A follow-up study in Xinjiang from a social network perspective[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(9): 91-100.] |

| [20] |

韩元军. 基于"一带一路"构建全球旅游治理新秩序[J]. 旅游学刊, 2017, 32(5): 10-11. [Han Yuanjun. Building a new order of global tourism governance based on "One Belt One Road"[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(5): 10-11.] |

| [21] |

Stoffelen A, Vanneste D. The role of history and identity discourses in cross-border tourism destination development: A Vogtland case study[J]. Journal of Destination Marketing and Management, 2018, 8: 204-213. |

| [22] |

黄鑫, 邹统钎, 储德平. 旅游地乡村治理演变机理及模式研究——陕西袁家村1949—2019年纵向案例研究[J]. 人文地理, 2020, 35(3): 93-103. [Huang Xin, Zou Tongqian, Chu Deping. Research on the evolution mechanism and model of tourism village governance: A vertical case study of Yuanjia village in Shaanxi from 1949 to 2019[J]. Human Geography, 2020, 35(3): 93-103.] |

| [23] |

Blasco D, Guia J, Prats L. Emergence of governance in cross-border destinations[J]. Annals of Tourism Research, 2014, 49: 159-173. |

| [24] |

Pulido-Fernández J I, Pulido-Fernández M D L C. Proposal for an indicators system of tourism governance at tourism destination level[J]. Social Indicators Research, 2018, 137(2): 695-743. |

| [25] |

时少华. 基于社会网络分析的农业文化遗产地旅游村落治理研究——以云南元阳哈尼梯田两村为例[J]. 商业研究, 2016(11): 177-185. [Shi Shaohua. Research on the management of tourism village of agricultural cultural heritage based on social network analysis: Taking the two villages of Yuanyang Hani rice terraces in Yunnan as examples[J]. Commercial Research, 2016(11): 177-185.] |

| [26] |

Liu C, Dou X, Li J, et al. Analyzing government role in rural tourism development: An empirical investigation from China[J]. Journal of Rural Studies, 2020, 79: 177-188. |

| [27] |

Qian C, Sasaki N, Shivakoti G, et al. Effective governance in tourism development: An analysis of local perception in the Huangshan mountain area[J]. Tourism Management Perspectives, 2016, 20: 112-123. |

| [28] |

Qian C, Sasaki N, Jourdain D, et al. Local livelihood under different governances of tourism development in China: A case study of Huangshan mountain area[J]. Tourism Management, 2016, 61: 221-233. |

| [29] |

杨昀, 保继刚. 阳朔"西街现象"的形成机理分析——旅游地发展中的游客理性消费与政府"无为而治"[J]. 地理学报, 2016, 71(12): 2199-2211. [Yang Yun, Bao Jigang. The formation of the "West Street Phenomenon" in Yangshuo: Tourists' rational consumption and the government's non-interfering governance in guiding the tourism development at destination[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(12): 2199-2211.] |

| [30] |

Hall C M. Biosecurity, tourism and mobility: Institutional arrangements for managing tourism-related biological invasions[J]. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 2011, 3(3): 256-280. |

| [31] |

Wang L E, Cheng S K, Zhong L S, et al. Rural tourism development in China: Principles, models and the future[J]. Journal of Mountain Science, 2013, 10(1): 116-129. |

| [32] |

铁锴, 铁镠, 杨平. 乡村有效治理模式、机理及路径研究——以陕西为例[J]. 宝鸡文理学院学报(社会科学版), 2020, 40(5): 40-49. [Tie Kai, Tie Liu, Yang Ping. Research on the models, mechanism and path of effective rural governance: Taking Shaanxi as an example[J]. Journal of Baoji University of Arts and Sciences (Social Science Edition), 2020, 40(5): 40-49.] |

| [33] |

Beaumont N, Dredge D. Local tourism governance: A comparison of three network approaches[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2010, 18(1): 7-28. |

| [34] |

田培利. 林兹威权主义理论的局限与超越[J]. 武汉理工大学学报(社会科学版), 2019, 32(6): 37-46. [Tian Peili. Beyond non-democratic regime: Reexamining Linz's authoritarianism[J]. Journal of Wuhan University of Technology (Social Sciences Edition), 2019, 32(6): 37-46.] |

| [35] |

萧功秦. 萧功秦集[M]. 哈尔滨: 黑龙江教育出版社, 1995: 81-82. [Xiao Gongqin. Xiao Gongqin Set[M]. Harbin: Heilongjiang Education Press, 1995: 81-82.]

|

| [36] |

张铭, 王迅. 基层治理模式转型——杨村个案研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2008: 229-233. [Zhang Ming, Wang Xun. Administration Style Transfer at the Grass-roots: A Case Study of Yang Village[M]. Beijing: Social Science Academic Press (China), 2008: 229-233.]

|

| [37] |

俞可平. 全球治理引论[J]. 马克思主义与现实, 2002(1): 20-32. [Yu Keping. An introduction to global governance[J]. Marxism & Reality, 2002(1): 20-32.] |

| [38] |

Dyer W G, Wilkins A L. Better stories, not better constructs, to generate better theory: A rejoinder to Eisenhardt[J]. Academy of Management Review, 1991, 16(3): 613-619. |

| [39] |

Miles M B, Huberman A M. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook(2nd ed.)[M]. London: Sage Publications, Inc, 1994: 36-37.

|

| [40] |

Strauss A, Corbin J. Basics of Qualitative Research(3rd ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory[M]. London: Sage Publications, Inc, 1998.

|

| [41] |

王彩彩, 徐虹. 乡村旅游创业生态系统构建研究——以陕西省袁家村为例[J]. 干旱区资源与环境, 2019, 33(12): 201-208. [Wang Caicai, Xu Hong. Construction of rural tourism entrepreneurship ecosystem: Case of Yuanjia village[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2019, 33(12): 201-208.] |

| [42] |

毛一敬. 构建乡村治理共同体: 村级治理的优化路径[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2021, 35(4): 56-63. [Mao Yijing. Building a community of rural governance: Optimal path of village level governance[J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology (Social Science Edition), 2021, 35(4): 56-63.] |

| [43] |

闫臻. 嵌入社会资本的乡村社会治理运转: 以陕南乡村社区为例[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2015, 15(4): 26-34, 132. [Yan Zhen. Rural social governance embedded in social capital: A case study of Southern Shaanxi rural community[J]. Journal of Nanjing Agricultural University (Social Sciences Edition), 2015, 15(4): 26-34, 132.] |

| [44] |

邓大才. 村民自治有效实现的条件研究——从村民自治的社会基础视角来考察[J]. 政治学研究, 2014(6): 71-83. [Deng Dacai. Research on the conditions for the effective realization of villager autonomy: From the perspective of the social foundation of villager autonomy[J]. CASS Journal of Political Science, 2014(6): 71-83.] |

| [45] |

周庆智. 地方权威主义治理逻辑及其困境[J]. 中共中央党校(国家行政学院)学报, 2020, 24(5): 56-66. [Zhou Qingzhi. On logic of local authoritarian governance and its dilemma[J]. Journal of the Party School of the Central Committee of the C.P.C. (Chinese Academy of Governance), 2020, 24(5): 56-66.] |

| [46] |

张向东. 信任机制、契约互动与民主转型[J]. 河南师范大学学报(哲学社会科学版), 2012, 39(3): 27-31. [Zhang Xiangdong. Trust mechanism, contract interaction and democratic transformation[J]. Journal of Henan Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2012, 39(3): 27-31.] |

| [47] |

Laws E, Richins H, Agrusa J F, et al. Tourist Destination Governance: Practice, Theory and Issues[M]. Oxfordshire: CAB International, 2011: 2-5.

|