2. 中山大学 旅游休闲与社会发展研究中心, 广州 510275

2. Center for Tourism, Leisure & Social Development, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China

全球化促使人们在迁移和互动中形成对地方的感知、归属和认同[1]。东道主与旅游者在时空压缩中认识彼此,也认知彼此背后富有差异的地方文化,这驱动了跨文化互动的发生[2],更促进了跨地方实践的进行。地理距离与文化距离的存在使得跨文化互动常常遇到阻碍[3]。除此之外,随着旅游地商业化进程加快,“主”与“客”已不再如史密斯在《东道主与旅游者:旅游人类学》中界定的那般,分别与本地居民和外来旅游者的身份一一对应[4]。伴随着越来越多文化中介者的进入和身份的转化,东道主的群体边界得以扩大,他们既提供旅游相关的服务,也作为旅游者凝视与想象的对象。一些研究开始将“主”界定为旅游目的地中的居民与从业者,并基于人类学“陌生人”视角将“客”界定为外来旅游者[5]。“主”与“客”两种群体在地方文化差异和角色冲突间,形成更加复杂的社会关系[6]。

基于原生文化环境的“主”“客”双方原本不会对自身的文化逻辑进行辨认。旅游恰好为多元文化背景主体提供共在的空间,通过主体间的文化冲突呈现出文化距离。一些研究发现跨文化交互的最大障碍便是语言障碍[7],这些障碍造成认知、情感等精神层面的冲突[8]。这需要研究者认识到符号的互动意义,更需要认识符号的类别和作用的局限性。对于文化差异较大的跨地方实践,需要关注符号的意义和作用的变迁。符号互动论认为在互动中符号可以解释主体间的意义,符号意义依据情境而生,随着情境变化而发生变化[9],然而对符号意义的不同解读会衍生出互动主体之间的矛盾[10]。除了主体间的交互之外,个体也是通过“他性”的渗入,实现“自我”的深化,个体的认知在这一过程中实现全方位提升[11]。

符号互动论也通常用于旅游地主客互动的研究。一方面,需要借助于符号进行跨文化情境下主客互动过程的分析,另一方面,更需要探索特定符号系统在互动过程中发挥的作用和建立的机制。语言文字作为互动载体通常承载文化主体所持有的不同思想理念。语言的互通性往往以互动双方寻找共同语言对象为主要的解决途径[12]。但语言对一个国家和民族社会文化的呈现能力是有限的[13]。吉登斯认为,人类的行动除了依据话语意识,同样依据实践意识[14]。在漫长的历史发展中,身体实践对于不同民族、国家、地区的人来说具有共通性作用:对外传达意义时可以对所表达的内容进行形象化呈现,例如手势、表情等[15];同时也因由人类共同的生理结构,发挥着弥合认知差异、实现情感共通的作用。梅洛·庞蒂将身体分为物理身体与社会身体,身体不断被社会建构[16, 17],身体符号也是一种意义的传达与重构[18]。在前语言阶段,身体符号在交流中发挥着重要作用[19]。人们通过身体与空间的互动产生认知、情绪、情感与记忆[20]。个体的身体也可以促使集体认同感与凝聚力的增强[21]。因而,相比语言符号,非语言符号可以更大程度地减少文化认知差异,例如民族体育活动中的“姿态”可以作为民族文化的有效审视途径[22]。2020年12月,太极拳被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。太极蕴含的“和”文化是中国千年思想文化中智慧的凝聚,是国家与民族形象的表征[23]。太极拳以太极文化作为核心思想,其中“掤、捋、挤、按、采、挒、肘、靠、进、退、顾、盼、定”十三势与八卦五行息息相关[24],在身法上要“立身中正,不偏不倚”,步法上要“进退转换,虚实分明”,练习者在拳架上呈现出太极图的符号特征[25]。作为中国传统武术文化的一种,太极拳的身体实践成为重要的文化外显符号[26]。

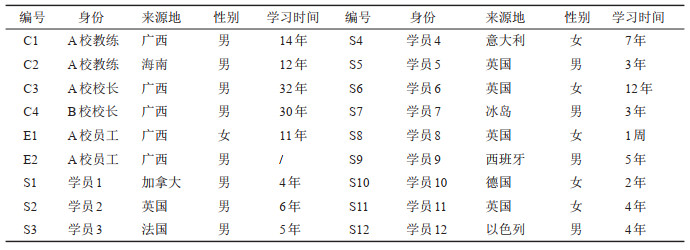

旅游者是身体实践的主体,基于身体实践进行符号的生产与消费[27]。但目前身体符号的研究主要集中于个体层面的象征意义,其在微观互动及在跨文化交互层面的意义需要进一步探索。因而,本文关注“外国人赴阳朔学太极拳”现象,探讨身体符号在跨文化情境下主客互动中的意义;以及身体符号作为载体在跨文化主客互动中形成了什么样的互动机制。符号互动论为透视兼具主客互动与跨文化互动特征的“外国人赴阳朔学太极”现象提供理论框架。在主体跨身份、跨文化背景的互动过程中,符号发挥着重要的媒介作用,并贯穿整个微观互动的过程。作为非语言符号系统的身体符号如何促进跨文化情境下主客互动的进行,其媒介意义正是本文讨论的核心(图 1)。

|

图 1 理论之间的关系 Fig.1 Theorical Relationship |

阳朔隶属于广西壮族自治区桂林市,具有秀美的山水风光与惬意的休闲氛围,阳朔西街最早因外国人的聚集发展起来。阳朔的太极学习项目自2000年初便有所发展,近20年来共设立了20余家太极学校。目前阳朔的太极学校主要分为技能学习类学校和业余体验类学校。本文关注太极教学互动过程中的身体实践,故主要以起步较早、认可度较高的技能类学校A和近5年发展较快、受欢迎度高的体验类学校B中的教练和学员作为典型研究对象。

学校A成立于2006年,地处阳朔龙头山码头附近,现有1位总教练、4位驻校教练,4名工作人员,主要传播陈氏太极拳械,建校10余年培养了大批太极拳教练员和太极拳爱好者。创办人曾赴河南陈家沟进行系统学习,在业界享有盛名,并在国内外多项大赛中带领学员斩获佳绩,疫情前每年都会赴海外传拳。学校B成立于2010年,地处阳朔骥马村,现有2位总教练,2名工作人员,主要传播陈氏太极拳械,以培养海外太极教练、学员、短期体验者为主,深受广大海外学员喜爱。

2.2 研究过程与方法本文主要采用非参与式观察法、深度访谈法与二手数据收集法进行数据收集。笔者于2018年7月19日—28日、2019年7月16日—26日、2020年11月10日—15日在阳朔进行为期1个月的田野调查。在调研过程中,首先使用非参与式观察法对学校环境进行观察,包括空间布局、场所功能等;在太极授课时间段对教学过程进行观察;在课程结束时对教练与学员们进行访谈。为了保证访谈质量,会另外预约受访者进行访谈,并使用滚雪球的方法拓展样本。由于受访的学员来自海外不同国家,在访谈过程中采用国际通用语言英语进行交流。

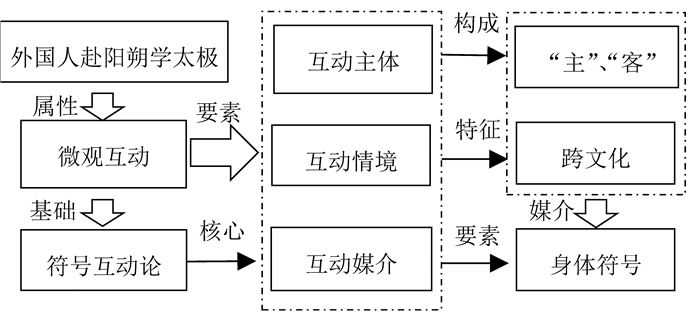

本研究共有18位受访对象,访谈时长为20分钟到150分钟不等,受访者的身份主要为两所学校教练、工作人员和学员,详见表 1。访谈主题围绕太极拳的学习历程,外国学员赴中国学习频率、动因、过程、身心体验、收获,教练和学员的互动故事,和阳朔的目的地形象感知展开。同时以“太极”为关键词在学校的官方微信公众号上搜索相关推文资料进行补充。还采用了二手资料收集法收集其他相关资料,如学员给当地老师的留言等。在分析数据时,依据群体特征分别进行中文文本分析和英文文本分析,寻找不同语言文本中共同的场景和关键词如“课堂”、“师生”、“身体”、“健康”等,并在分析过程中将学员的访谈内容直译成中文便于理解。

| 表 1 访谈个案基本信息 Tab.1 The Basic Information of the Interviewees |

太极学校是阳朔旅游目的地的吸引物之一,太极拳学习与餐饮、住宿、游览服务等共同构成外国学员在阳朔的旅游体验。教练和外国学生之间不仅仅是师生关系,也是旅游目的地中“主”与“客”的关系,这种主客互动在教学场域内外均有体现。

3.1 教学场域中的主客互动在教学场域中,太极教练与外国学员的主客互动主要表现为教学互动,“身体在场”成为重要的互动基础。教练们首先带领学员们进行半小时的“调身”活动。“调身是我们学习太极时老师最先带着我们做的,调身才能调心”(C1)。“我和我老师还有四哥不太一样,我通常会在一堂课的开始先给大家讲本节课拳的原理,再进行调身,这样学员们的拉伸和后续学习也相对容易”(C2)。在这一过程中,教练们通常进行动作示范,使用简单的指示性语言指导。学员们通过调身回归平静,炎热与暴雨都无法让他们分神。在教练的带领下他们双眼微闭,随着呼吸缓缓伸展身体的每一处关节,学校的训练场设置有专门的栏杆进行辅助。

调身结束后,教练们进行太极招式的传授,在身体示范的同时进行英文沟通。他们使用祈使句引导学员们学习动作,借助“this”和“it”指代所教授的招式,但通常不会对某一招式的名称和原理进行完整的翻译。在教学互动过程中如果遇到一些较难解释的动作,学员们会直接模仿教练们的身体动作。因而,身体在教学互动过程中起到重要的信息传递作用。“像‘阴’、‘阳’这种词是很难用语言说清楚的,我用英语也形容不出来,所以只能通过身体展示让他们体会,有时候也会借助翻译软件”(C2)。由于身体的共同在场,教练们可以及时纠正学员的错误动作。系统教学后,教练们会让学员们自行练习并在旁边纠正。一些尚不熟练的学员会利用休息时间自主练习,教练们也会在这个时间集中答疑。很多外国学员虽然对太极拳形成了一定的理解,但由于学习时间有限及语言沟通的障碍,会因动作不到位产生沮丧情绪,这时教练们会用课余时间对他们进行心理疏导和技巧指导,帮他们拾回学习信心。“我对自己的要求很严格。当我学到其中比较难的一个动作时,我怎么也做不好,照着镜子感觉一团糟,是老四教练他一直耐心的纠正我,我也开始鼓励自己自己没什么做不好的”(S4)。

整体而言,教练和学员在教学场域中共同关注了身体对象,形成围绕太极招式的身体与语言互动。教练们通过学员的身体动作感受学生的学习状态和内心感受,学员们通过教练们的身体示范感受太极拳的内在原理,这种教学互动构成了他们教学场域中主客互动的主要内容。

3.2 教学场域外的主客互动 3.2.1 主客互动发生,创建教学空间赴阳朔学习太极的外国人主要有两类:一类是偶然发现太极学校并学习的学员,另一类是慕名到访并学习的学员。同样,有一部分人会基于初次学习的感受选择多次回访并提升自己的拳艺。偶然参与学习的学员往往是赴阳朔游玩的旅游者,他们曾对中国的太极文化早有耳闻,于是抱着体验的心态进行尝试,根据体验后的身心感受选择是否长远的学习。“我们一家人在阳朔旅游,跟随欧美达学校学习书画、做菜等,刚好行程中有太极这一项目,就参加了”(S8)。而有意到访学习的人也包括三类:关注身体健康的人、热爱中国传统文化的人、以习武为职业的人。“在我没来中国之前就听说过李小龙,我想要开一家武术馆,在这里学习结束后,我可以得到太极学习的证明,作为我回国后的教学凭证”(S2)。

对于本地教练来说,外国游客的到来让他们获取更多收入,实现技能的提升。一些教练陆续开办太极学校,提供相对优惠的住宿和餐饮服务。“我们自己教学的过程也是提升的过程,日复一日的教学会让我们进一步思考练拳的意义,反思自己的拳技还有哪里做得不到位,老师也会经常问我们类似的问题”(C1)。“我最开始是和我父亲习武,后来跟随阳朔本地的大家练习,在他的介绍下拜入陈正雷门下成为陈氏太极拳第十二代传人,并也在阳朔开起了太极学校”(C4)。

招生宣传时,学校会精心选择教练威严的风采照和太极的招式简画悬挂在学校的外围墙壁上,同时也将其推送在学校官方公众号中。“外国人看不懂中文,但是路过学校时看到这些图片就知道我们是练太极的,一些国外的学员也是在网上看到这些图片被吸引”(E1)。招生信息发布后,感兴趣的同学会通过电话或网络进行太极课程的预订。“我当时在学校的墙上一看到悬挂在墙上的太极招式,就情不自禁的走进来了”(S4)。一些学员还会同时预订学校的住宿与餐饮,体验住宿、餐饮、学习一体化的服务,这是与传统主客关系相契合的地方。“我已经60多了,基本上从这个学校建设起来我就在这帮忙做饭,做的都是本地的家常菜,他们也都还挺愿意吃,我也很开心”(E2)。阳朔的太极学校依据学员的学习程度设置完善的课程体系,例如老架一路、老架二路、新架一路、新架二路课程,太极剑课程、弟子班、教练培训班等等,许多国外学员周期性赴阳朔进行学习。“我每年七月份都会来”(S3)。

3.2.2 主客关系缔结,贯穿日常空间与异国空间太极教学后的日常空间中,外国学员依旧和教练们保持密切的联系。学校通过组织定期的娱乐活动如聚餐、垂钓等拓展了主客交往的场域。“他们都把这里当作是自己的家,平时谁过生日我们也会一起庆祝”(C4)。当一些外国学员遇到生活困难时,也会第一时间找教练、工作人员寻求帮助。笔者在访谈的时候,恰好遇到一位学员骑车时把腿摔坏了,她一瘸一拐地走到凳子旁坐下,此时接受访谈的教练立刻跑去拿药水和纱布。“我的腿刚才骑车摔坏了,我希望我的教练可以帮我包扎一下”(S10)。受伤学员低声地和教练讲明受伤原因,教练神情严肃地为她进行包扎,并允许她下午课程请假。

通过太极教学,师生之间形成了对太极文化的共鸣,通过日常空间建立的深厚友谊也延伸到了异国空间。“现在我虽然不在阳朔了,但是他们还会经常和我联系,并想来我这里跟着我学习,也会经常帮我在我拳馆宣传的事情上出谋划策”(C2)。疫情前一些学员学成回国后,还会定期邀请中国教练来传拳。“这些年,我到欧洲、美国等地进行传拳,都是我们这里的外国学生邀请过去的,他们有些自己有拳馆,我们一起去了英国、法国、捷克等许多欧洲国家”(C3)。一些学员由于表现较为突出,已通过考核拜入教练的师门之下,在阳朔形成相对稳定的太极关系网络。“我们学校前不久刚举行完拜师仪式,从这个图片中也可以看到,有许多外国学员会特意回来参加这样的仪式,当然也是需要经过严格的选拔的”(E1)。这种关系也延伸到外国学员与阳朔之间。外国人在阳朔学太极既实现了一种人与人的跨文化互动,促进了人对地方的依恋情感。许多学员还会将所在的太极学校当成是自己在中国的家,疫情前每年都会来阳朔度假学太极,并顺便学习汉语、烹饪、书法、中国画等。

4 阳朔太极拳教学过程中的身体实践回顾整个过程,身体实践构成了跨文化情境下主客双方的共同关注,身体符号促进了主客互动的发生;教练和学员在语言存在沟通障碍时,以太极拳教学为场域实现身体共在,并以身体符号为主要媒介实现跨文化互动,在教学场域的转换间缔结了一份深厚的主客关系。而身体符号在跨文化互动中的媒介意义,体现在主体的外在关系和内在认知中。

4.1 以身体符号贯通多重角色的互动在太极拳教学的过程中,教练和学员的角色都得以拓展。教练身份凝聚了“主”与“师”两种角色,而学员身份凝聚了“客”与“生”两种角色。主客关系与师生关系得以融合,形成了更深入的主客关系,也形成了更平等的师生关系。教练和外国学员的互动首先是主客层面的,东道主通过对身体符号的展演促进目的地文化的传播,旅游者学习感受间形成对地方文化的认知。教练和学员之间的日常相处相对轻松,这种关系也促使外国学员们在愉悦的氛围中感受当地传统文化。“因为外国学员性格是比较随和的,他们来这里的主要目的是有所收获,就没有必要像传统的师生关系那样搞得大家都很紧张”(C2)。其次,教练和外国学员的互动是师生层面的。针对复杂的太极招式,教练们和外国学员们通过身体互动传授技术,也传递了一份能量,外国学员们在其中感受到了关照,有信心实现进一步的突破。教练们在教学过程中则会因为学员的求助感受到自己被信任,在学员们取得突破时获得一种成就感。“我在教拳的时候看着他们有所收获,自己心里也是十分满足的,教人也在教自己,成就他人也是成就自己”(C1)。

4.2 以身体符号促进健康观念的互动太极拳教学使教练与外国学员认知彼此持有的健康观,身体符号的媒介意义实现由外在关系向内在观念的转换。太极拳与身体健康息息相关,中国教练与外国学员对于健康秉持着差异化的审视。一些欧美学员以往认为“健康”等同于“力量”、“肌肉”。“我很小就喜欢中国功夫,中国功夫和我们西方人竞技讲究的力量不同。我是李小龙的粉丝,我觉得他练起功夫来一招一式都特别帅”(S12)。但他们通过一般的健身活动并未收获期待的快乐和平静。相比之下,太极拳通过形、神、气的结合实现从内到外的和谐,其秉承的阴阳观实现身体、自我、外界间的平衡,由此改变练习者生活实践的方式。“当我生完小孩后,我发现自己的生活一成不变,其他的健身方式无法改变我的身体状态。直到我在意大利第一次接触到太极,我尝试体验了一下发现自己的内心十分欢愉,后来我和朋友来到阳朔进行旅行,在无意间遇到了我所在的太极学校,我便在这里停留了一段时间进行学习”(S4)。外国学员借此了解太极拳背后的意涵,教练也通过教学场域内外的互动了解学员的身体状况,从而实现健康观念的融合。“作为一个外国人,理解太极背后的东西确实很难,我和我的教练也是一直在学习中碰撞,但是我喜欢有挑战性的事物,人总要通过这样具有挑战性的事物才能让自己成长”(S1)。

4.3 以身体符号实现自我认知的深化外国学员的太极之旅扎根于跨文化的互动背景,个体既在日常生活世界中实现纵向的认知深化,也借助人与地方的情感联结拓展认知的边界。对于体验学习者来说,他们通过体验式学习认识并掌控自己的身体,通过更为深入的主客互动加强对中国传统文化的认识,阳朔人的热情为当地塑造了良好的旅游目的地形象。“这里的住宿和餐饮都很便宜,学校的人也很热情友好,我上午学完太极下午还会去学习书法,我对中国文化不断加深认识”(S3)。对于深入学习者来说,中国的太极学习提升了自己的拳技,自我认同因业界认可度的提升也得以增强,延展的社会网络和深度的情感联结在时空层面拓宽了他们的生活边界。“太极现在已经成为我做人很重要的一部分,我不能想象我的生活中没有太极了”(S9)。最终,太极学习与旅行紧密的结合,为参与这一场跨文化互动的主体带去日常生活的力量。

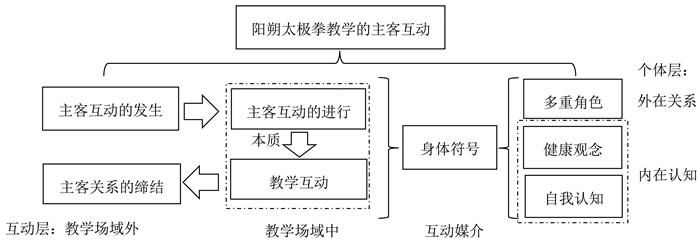

5 结论与讨论 5.1 结论身体符号在跨文化互动中发挥着重要的媒介作用,弥补了语言符号的局限性。身体符号的媒介意义随着互动的深入而强化,体现在贯通互动主体的多元角色、到促进差异化健康观念的交互,再到深化互动主体的自我认知的整个过程,为地方文化的交流和传播提供了载体。在教学场域外,太极拳作为一种文化符号与身体符号成为不同群体的共同关注,促使对其感兴趣的东道主和旅游者进行角色统合,以及教学空间的创建。在教学场域中,身体的共同在场让不同文化世界中的思想观念相互碰撞,身体实践中的模仿、学习与纠正成为主体间互动的主要方式,最终联结主体的自我认知与社会互动。太极教学项目在传习之间提升本地教练的个人技能,帮他们实现个人发展,也使得更多的外国学员有深入学习感受中国地方文化的机会。双方对太极文化与对身体的理解差异在身体实践中不断兼容,提升阳朔地方独特的文化间性。最后,当双方结束太极拳的学习回到日常空间时,太极拳成为他们进行自我再认知的方式。通过拳技的提升、处事观念的转变和地方文化的理解,教学检验自身的成长和改变(图 2)。

|

图 2 太极拳教学中的主客互动与身体实践 Fig.2 The Interaction Between Subject and Object in Taijiquan Teaching and Body Practice |

而重新审视主客双方在跨文化情境中的互动过程和效能,我们会发现社会互动不仅可以深化人与人之间的关系,也可以深化人与自我的关系、人与地方的关系。无论是相同文化背景还是跨文化、跨地方背景,个体始终秉持着自我发展的需要,他们在不同社会情境中寻找合适的个人信念并不断践行,在这些社会情境中与其他个体进行多元角色及思想观念的碰撞,从而实现他性的渗入和自我认知的深化,自我在地方文化交融中得以发展。外国学员与教练们均有改变生活现状的打算,太极拳本身让他们学会平衡身心,太极拳教学让他们体察彼此,主客互动的结果最终依旧回到了自我层面,表现为主体自我认知的深化和对外部世界的兼容。阳朔的目的地形象更是在这种跨文化的主客互动中得到丰富,成为了向外界展现中华传统文化的场域,吸引更多的外国旅游者前往。因太极拳而联系的教练和外国学员在此形成了共有的学习空间、生活空间与文化空间,缔结的主客关系延伸到双方教与学之外的日常空间和异国空间中。在角色和思想的交融中,他们共在地感受太极、感受阳朔,阳朔成为承载外国学员们珍贵记忆的“第二故乡”,催生出他们强烈的地方认同与地方依恋。

5.2 讨论本文对外国人来阳朔学习太极的现象进行了分析,形成了跨文化情境下主客互动的过程性回顾,关注身体符号的互动媒介作用,进而对跨文化情境下的主客互动微观与身体实践进一步探讨。在理论层面,本文着重呈现身体符号具有层次性的象征意义,突出身体实践对情境、主体的贯通作用,进而为跨文化情境下主客互动的顺利进行提供了一种可能的符号系统。在实践层面,本研究为旅游目的地文化体验的设计提供参考,对于具有较大文化差异的客源地与目的地,依托于多元符号体系深化主客互动、促进不同群体的共同在场,促进目的地文化的传播交流。

本文仍有较多的不足之处。首先,本研究未对不同程度文化差异下的主客互动过程及有效的互动媒介进行讨论。其次,本文区分了初学体验者和深入学习者,但未考虑个体在学习过程中的身份转化,即一部分初学体验者可以通过学习频率的增加和深度的强化成为深入学习者,这部分群体的身心变化历程更加丰富曲折。同时,在阳朔除了外国人学太极的活动,还有外国人学做中国菜、学习书画等多种跨文化互动活动,在这些活动中弥合文化差异驱使互动顺利进行的内在动力又是什么?不同的跨文化情境中,主客互动过程及机制有哪些共性和差异?以上均需在未来的研究中进行深入的探讨。

| [1] |

章锦河, 汤国荣, 胡欢, 等. 文化全球化背景下地理学视角的文化间性研究[J]. 地理研究, 2018, 37(10): 2011-2023. [Zhang Jinhe, Tang Guorong, Hu Huan, et al. Research on interculturality from the perspective of geography in the context of cultural globalization[J]. Geographical Research, 2018, 37(10): 2011-2023.] |

| [2] |

Hottola P. Culture confusion: Intercultural adaptation in tourism[J]. Annals of Tourism Research, 2004, 31(2): 447-466. DOI:10.1016/j.annals.2004.01.003 |

| [3] |

章海荣. 旅游文化学[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2004: 35. [Zhang Hairong. Tourism Culture[M]. Shanghai: Fudan University Press, 2004: 35.]

|

| [4] |

Smith V. Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism[M]. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012.

|

| [5] |

Gunn C A, Var T. Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases[M]. London: Psychology Press, 2002: 50-66.

|

| [6] |

孙九霞, 张蔼恒. 流动性背景下跨国婚姻缔结的影响因素: 阳朔案例[J]. 旅游论坛, 2015, 8(3): 1-7. [Sun Jiuxia, Zhang Aiheng. Factors of transnational marriage within mobility context: Yangshuo case study[J]. Tourism Forum, 2015, 8(3): 1-7.] |

| [7] |

梁旺兵. 跨文化视角中的旅游客主交互与客地关系研究[D]. 西安: 陕西师范大学, 2006: 32-38. [Liang Wangbing. The Research on Host-guest Interaction and Tourist-land Relationship from the Angle of Interculture: Guilin and Xi'an as Case Study[D]. Xi'an: Shaanxi Normal University, 2006: 32-38.]

|

| [8] |

梁雪松. 社会学视野下的东西方跨文化旅游交互习性研究[J]. 经济地理, 2010, 30(7): 1221-1226. [Liang Xuesong. Research on crosscultural tourism interaction between east and west from the perspective of sociology[J]. Economic Geography, 2010, 30(7): 1221-1226.] |

| [9] |

Blumer H. Symbolic Interactionism: Serspective and Method[M]. Berkeley: University of California Press, 1969: 120-122.

|

| [10] |

王金莲, 苏勤. 第二居所旅居者与当地居民社会互动过程及机制——以三亚市为例[J]. 地理研究, 2021, 40(2): 462-476. [Wang Jinlian, Su Qin. Process and mechanism of social interaction between second-home sojourners and local residents: A case study of Sanya city[J]. Geographical Research, 2021, 40(2): 462-476.] |

| [11] |

冯健, 叶宝源. 西方社会空间视角下的郊区化研究及其启示[J]. 人文地理, 2013, 28(3): 20-26. [Feng Jian, Ye Baoyuan. Suburbanization from the perspective of western social space and its implications[J]. Human Geography, 2013, 28(3): 20-26.] |

| [12] |

魏 晖". 一带一路"与语言互通[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2015, 47(4): 43-47. [Wei Hui. "The belt and road" initiative and language interoperability[J]. Journal of Yunnan Normal University (Humanities and Social Science), 2015, 47(4): 43-47.] |

| [13] |

纪秀生. 关于人类语言局限性问题的思考[J]. 吉林大学社会科学学报, 2003, 1(1): 23-28. [Ji Xiusheng. Reflection on the limitations of human language[J]. Jilin University Journal Social Sciences Edition, 2003, 1(1): 23-28.] |

| [14] |

赵云 亭". 行动流": 可能及其可为的逻辑思考——吉登斯行动理论的研究与启示[J]. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 2016, 18(6): 61-67. [Zhao Yunting. The possibility of action flow-study on Giddens'action theory[J]. Journal of Harbin Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2016, 18(6): 61-67.] |

| [15] |

陶伟, 王绍续, 朱竑. 身体、身体观以及人文地理学对身体的研究[J]. 地理研究, 2015, 34(6): 1173-1187. [Tao Wei, Wang Shaoxu, Zhu Hong. The study of body, body view and human geography on body[J]. Geographical Research, 2015, 34(6): 1173-1187.] |

| [16] |

梅洛-庞蒂. 知觉现象学[M]. 姜志辉, 译. 北京: 商务印书馆, 2001: 106-265. [Merleau-Ponty. Phenomenology of Perception[M]. Jiang Zhihui, trans. Beijing: The Commercial Press, 2001: 106-265.]

|

| [17] |

张秀琴, 孔伟. 福柯的意识形态论: "话语-权力"及其"身体-主体"[J]. 国外理论动态, 2016(7): 15-26. [Zhang Xiuqin, Kong Wei. Foucault's ideology: Discurse-power and body-subject[J]. Foreign Theoretical Trends, 2016(7): 15-26.] |

| [18] |

钱俊希, 朱竑. 新文化地理学的理论统一性与话题多样性[J]. 地理研究, 2015, 34(3): 422-436. [Qian Junxi, Zhu Hong. Theoretical unity and topic diversity of new cultural geography[J]. Geographical Research, 2015, 34(3): 422-436.] |

| [19] |

王彬. 身体、符号与媒介[J]. 中国青年研究, 2011(2): 45-49. [Wang Bin. Body, symbol and media[J]. China Youth Studies, 2011(2): 45-49.] |

| [20] |

Pile S. Emotions and affect in recent human geography[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2010, 35(1): 5-20. |

| [21] |

陶伟, 蔡浩辉, 高雨欣, 等. 身体地理学视角下非物质文化遗产的传承与实践[J]. 地理学报, 2020, 75(10): 2256-2268. [Tao Wei, Cai Haohui, Gao Yuxin, et al. The inheritance and practice of intangible cultural heritage from the perspective of physical geography[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(10): 2256-2268.] |

| [22] |

刘转青, 刘积德. 符号互动论视角下民族体育旅游中的主客互动研究[J]. 大理大学学报, 2017, 2(6): 80-84. [Liu Zhuanqing, Liu Jide. Study on the interaction between host and guest in national sports tourism from the perspective of symbolic interaction theory[J]. Journal of Dali University, 2017, 2(6): 80-84.] |

| [23] |

姜南, 梁勤超, 李源. 中国国家形象建构中太极拳文化符号的运用[J]. 武汉体育学院学报, 2016, 50(1): 54-58. [Jiang Nan, Liang Qinchao, Li Yuan. The use of Taijiquan cultural symbols in the construction of Chinese national image[J]. Journal of Wuhan Institute of Physical Education, 2016, 50(1): 54-58.] |

| [24] |

张杰. 基于文化符号圈理论的太极拳文化符号结构研究[J]. 体育科学, 2012, 32(12): 85-92. [Zhang Jie. Study on structure of Taijiquan culture symbols based on the theory of cultural symbols circle[J]. China Sport Science, 2012, 32(12): 85-92.] |

| [25] |

王柏利. 太极拳: 一种标识性文化符号[J]. 西安体育学院学报, 2014, 31(1): 70-74. [Wang Baili. Taijiquan: A mark of sign cultural code[J]. Journal of Xi'an Institute of Physical Education, 2014, 31(1): 70-74.] |

| [26] |

陈振勇, 李斌. 人类学视域下武术概念的重新审视[J]. 成都体育学院学报, 2017, 43(5): 54-60, 127. [Chen Zhenyong, Li bin. Review on Wushu concept from anthropological perspective[J]. Journal of Chengdu Sport University, 2017, 43(5): 54-60, 127.] |

| [27] |

陈岗. 旅游者符号实践的概念框架及其动态分析[J]. 旅游学刊, 2018, 33(11): 66-74. [Chen Gang. The conceptual framework and dynamic analysis of tourist semiotic practice[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(11): 66-74.] |