2. 中国科学院 东北地理与农业生态研究所,长春 130102;

3. 中国科学院大学 资源与环境学院,北京 100049

2. Northeast Institute of Geography and Agroecology, Chinese Academy Sciences, Changchun 130102, China;

3. College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

“一带一路”倡议是一个国际区域经济合作网络,“中蒙俄经济走廊”是“一带一路”倡议的重要廊道,2014年中蒙俄元首在上合组织杜尚别峰会初步达成跨国经济走廊建设的共识,2015年7月签署《中蒙俄发展三方合作中期路线图》,2016年6月签署《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》,通过带状思维模式将中蒙俄三国相连接,形成贸易便利化、经济一体化的利益共同体。中国东北三省与俄罗斯远东区是“一带一路”倡议和“中蒙俄经济走廊”建设的前沿地区,双边顺应合作共赢的时代潮流,开创性建立新型跨国区域关系。

19世纪50年代,美国地理学家乌尔曼(E. L. ULLman)提出空间相互作用概念,系统阐述了决定空间相互作用的可转移性、互补性、介入机会等引发“流”的条件。国内外以空间相互作用为基础探讨区域空间联系的研究内容不断深化、范式不断丰富,呈多视角、多层次、理论与实证相结合的体系。跨国区域的空间联系研究强调全球区域间联系的重要性,而非仅以单一区域的功能或特性为核心,全球化时代新区域主义的主要空间形态是近年快速发展的全球区域,其三种形式之一表现为有时跨国界[1]。国际关于跨国区域空间联系的研究集中在跨国区域间经济发展合作、跨国城市一体化发展、跨国地区贸易流强度、跨国地区空间运输联系、跨国重大基础设施合作等内容,且学者多以欧洲或北美等地展开研究,具体包括欧盟成员国间的跨境合作及动力机制[2],荷兰—德国和丹麦—德国边境区域的跨境经济合作[3],苏维埃共和国间的经济发展和经贸联系[4, 5],丹麦与德国边境地区的跨境通勤一体化研究[6],苏维埃共和国政治经济体制和运输联系[7, 8]、国家差异和等级构建[9],北美自由贸易区的经贸强度分析[10],美墨、欧盟、南部非洲跨国地区的经贸联系因素与合作动力[11]等以发达—发达、发达—落后、落后—落后3类跨国区域为代表的研究。随着全球化进程加深,在“一带一路”倡议下,国内关于跨国地区空间联系的研究不断增多,主要集中在贸易联系和运输联系等方面,公丕萍研究了1992—2012年中国与俄罗斯及中亚地区的贸易联系格局、进出口产品格局等[12],邹嘉龄利用社会网络法探讨了中国和“一带一路”沿线国家贸易网络联系及其内部的凝聚子群、边缘—核心结构[13];空间运输联系的研究多围绕铁路、公路、航空、水运等展开,曹小曙、初楠臣、宗会明从陆路交通可达性出发,探讨了丝绸之路经济带、中俄跨境铁路经济带、中国西南地区—东南亚国家沿线城市的空间联系格局[14-16];王成金、王姣娥、李恩康从国际航空网络的视角出发,重点研究了全球城市网络联系强度的时空演化、中国对外联系的空间演进过程、中国与“一带一路”沿线国家运输联系格局[17-19],郭建科、王成金、李艳从跨境口岸视角出发,分析了全球港口运输联系格局和主要空间系统、中国与欧洲各港口航线联系网络、粤港澳大湾区与全球区域城市空间联系[20-22]。

目前跨国空间联系的研究多集中在欧洲或北美等联系紧密、发展水平高的成熟区域,发展中国家相关的次国家级跨境区域空间联系的研究亟待加强。随着世界范围内区域经济一体化的发展,东北亚地区的地缘经济合作和政治沟通不断深化,中俄资源高度互补、国际产能潜力大、投资空间广泛,《东北振兴“十三五”规划》《2025年前俄罗斯远东和贝加尔地区社会经济发展战略》政策高度契合。1996年中俄建立战略协作伙伴关系,2001年签署《中俄睦邻友好合作条约》,2018年双边贸易额突破1000亿美元,习近平主席出席符拉迪沃斯托克(海参崴)第4届东方经济论坛,2019年中俄提升为“新时代全面战略协作伙伴关系”,双边领导人出席中俄建交70周年活动,召开第6届经济合作高层论坛,2020和2021年举办科技创新年,双边经贸合作发展潜力巨大。中俄已进入全面开放合作新阶段,将打开全面开放合作新格局。目前来看,国内关于近10年中俄经济联系的研究有待于持续跟踪和更新,尤其是2020、2021年新冠肺炎疫情在世界范围内流行,中俄间的整体经济活动受疫情的冲击不断放缓,双边如何扎实做好疫情防控工作、坚守经贸联系合作一线等给人们提出了新的课题,因此定量评估中俄经济联系及其空间格局特征,对明晰双边空间联系状况、格局与潜力,中国对俄重点领域的合作布局等提供重要的参考。鉴于此,以中俄毗邻地区的中国东北三省和俄罗斯远东区为研究对象,利用区域经济等级指数划分俄远东联邦主体的经济等级,结合经济联系强度和经济隶属度模型测算中国东北三省和俄远东联邦主体间的经济相互作用,最后运用地缘经济匹配模型分析中国东北三省与俄远东联邦主体间的竞争型或互补型地缘经济关系,试图在理论上探索跨国境地区空间联系和空间效应的特征和规律,对深化经济地理学、地缘经济学、区域经济学等具有重要的理论意义,在实践上加快推进中国“丝绸之路经济带”建设和俄罗斯“跨欧亚大通道”倡议对接,同时对促进东北老工业基地对外开放和经济振兴也具有重要且紧迫的现实意义。

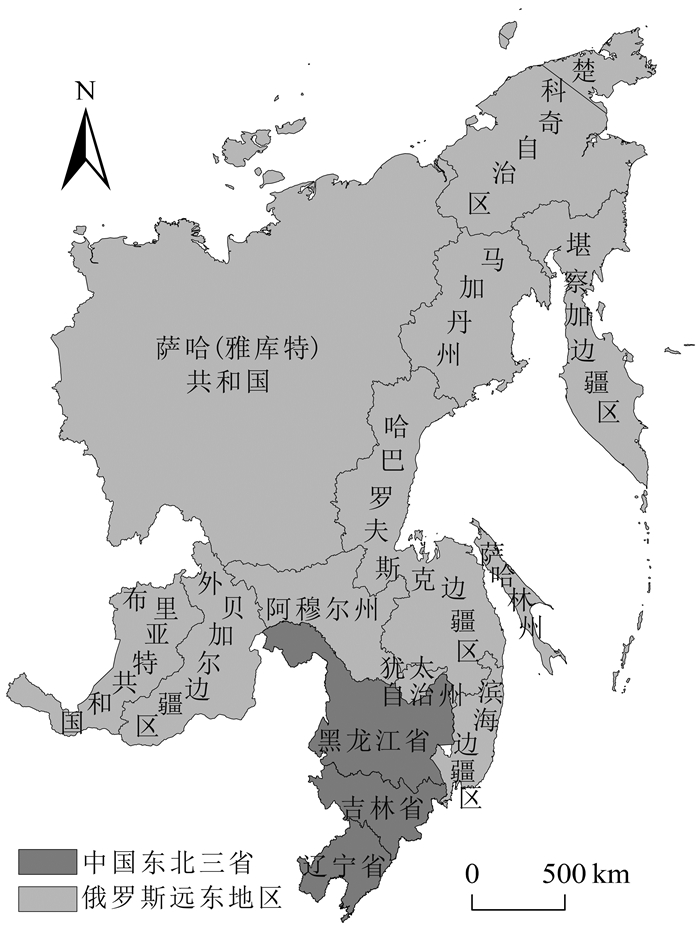

1 研究区域与研究方法 1.1 研究区概况中国东北三省与俄罗斯远东联邦区相接壤,双边边境线长3213.7 km。2019年中国东北三省、俄远东联邦区人口分别为10543.2万、816.9万,人口密度130.4人/km2、1.2人/ km2,年均劳动从业人数5472万、403万,地区生产总值50249亿元、5554亿元,固定资本投资29459亿元、1682亿元,综合预算收入5032亿元、1293亿元。俄远东联邦区包括11个联邦主体,其中萨哈(雅库特)共和国的领土面积最大,滨海边疆区、哈巴罗夫斯克(伯力)边疆区的人口和从业人数最多,萨哈林(库页)州、萨哈(雅库特)共和国、滨海边疆区、哈巴罗夫斯克(伯力)边疆区的经济指标位居前列,犹太自治州和楚科奇自治区的人口、经济等指标相对最低(图 1和表 1)。

|

图 1 研究区略图 Fig.1 Sketch Map of the Study Area 注:基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2020)4393(比例尺为1:25000000)的标准地图制作,底图无修改。 |

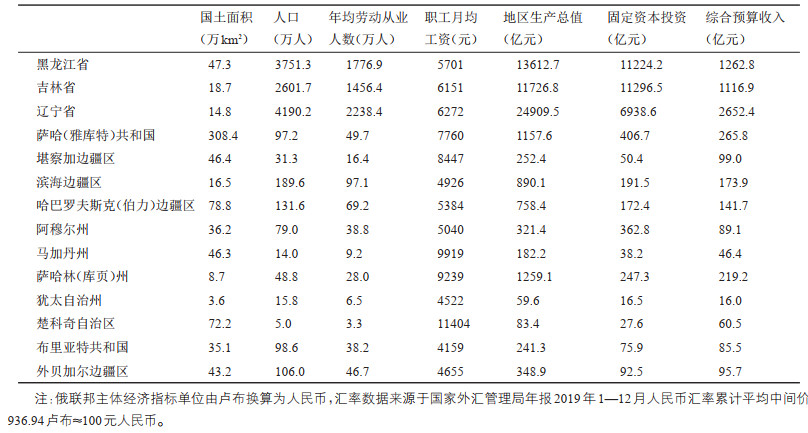

| 表 1 2019年中国东北三省和俄罗斯远东联邦主体的人口、经济指标 Tab.1 Population and Economic Indicators of Chinese Northeast Provinces and Russian Far East Federal Subjects in 2019 |

2018年普京总统将原隶属于西伯利亚联邦区的外贝加尔边疆区与布里亚特共和国划归至远东联邦区。

1.2 研究方法与数据来源区域经济等级是研究跨国地区经济联系的基础,经济联系强度是研究跨国地区经济联系的核心,地缘经济关系是研究跨国地区经济联系的载体与深化,三者间相互联系、相互影响,层层递进。基于区域经济等级指数划分地区经济等级,明确地区功能地位高低、整体经济实力水平,一般而言,区域经济等级高的地区,经济社会要素流动越频繁,对外经济联系越强,为分析经济联系强度和地缘经济关系提供重要的基础参考。结合经济联系强度模型直观地测度中俄跨境地区的经济相互作用,是研究中俄跨境经济联系的核心内容,但其只能反映双边经济联系的强弱,并不能真正地、深入地表征双边由于经济要素空间流动、经济要素空间配置等引发的不同对象间相似性、差异性等,因此借鉴地缘经济关系模型弥补经济联系强度模型的劣势与不足,真实地反映俄联邦主体和中国省域的竞争型、互补型的地缘经济关系,其是揭示双边经济联系特征的重要载体,为制定中俄毗邻地区的建设布局和经济合作提供科学借鉴,区域经济等级、经济联系强度均是探讨地缘经济关系的重要依据。

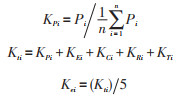

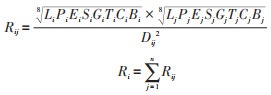

1.2.1 地区经济等级指数参考已有研究[15, 23],结合地区经济等级指数衡量俄远东联邦主体的经济实力、发展规模、功能地位等,划分各联邦主体的经济等级。公式为:

|

(1) |

式中:KPi、KEi、KCi、KRi、KTi为年均劳动从业人数、地区生产总值、固定资本投资额、综合预算收入、零售贸易营业额的等级指数,KEi、KCi、KRi、KTi计算同KPi。Kti、Kei为俄远东联邦主体经济等级的综合指数、平均指数。n为俄远东联邦主体数量。经济等级划分标准:一级经济区(Kti ≥7.5,Kei ≥1.5)、二级经济区(3.5≤ Kti < 7.5,0.5≤ Kei < 1.5)、三级经济区(Kti < 3.5,Kei < 0.5)。

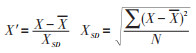

1.2.2 经济联系强度与经济隶属度参考已有研究[15, 16, 21-25],利用修正的经济联系强度、经济隶属度等模型测算中国东北三省与俄远东联邦主体间经济联系的动态变化,明晰中俄跨国地区间相互作用强弱和经济辐射作用大小。公式为:

|

(2) |

式中:Rij为俄远东i联邦主体与中国东北三省的经济联系强度,Rij ≥ 10000、5000 ≤ Rij < 10000、3000 ≤ Rij < 5000、1000 ≤ Rij < 3000、Rij < 1000分别表示经济联系很强、较强、一般、较弱、很弱。Ri为i联邦主体的经济隶属度。Li、Lj、Pi、Pj、Ei、Ej、Si、Sj、Gi、Gj、Ti、Tj、Ci、Cj、Bi、Bj分别为i联邦主体与东北三省的国土面积、年末人口数、年均劳动从业人数、平均每月名义工资、地区生产总值、零售贸易营业额、固定资本投资、地方预算收入。将俄经济指标单位由卢布换算为人民币,汇率数据来源于当年中国外汇管理局年报1—12月卢布兑换人民币的累计平均中间价。俄远东区北部未开通铁路、公路网稀疏,Dij为俄联邦主体首府城市和中国省会城市的机场间距离。

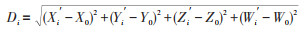

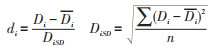

1.2.3 地缘经济关系匹配模型参考已有研究[23-25],选用综合性指标(X,Y,Z,W)反映双边资源与产品的流动性,X=某地区职工工资总额/该地区当年生产总值,Y=某地区固定资产投资总额/该地区当年生产总值,Z=某地区第二、三产业产值之和/该地区当年生产总值,W=某地区零售贸易营业总额/该地区当年生产总值,基于多元统计分析中的欧氏距离法分析中国东北三省与俄远东联邦主体间的竞争型、互补型地缘经济关系。公式为:

|

(3) |

|

(4) |

|

(5) |

式中:X′、X、XSD为X指标的标准化值、平均值、标准差。N为指标样本数量。Y′、Z′、W′计算同X′。Di为俄远东i联邦主体和中国东北三省的欧氏距离,其是研究区际空间经济联系的重要方法,也是判别区际间竞争还是合作关系的重要指标,欧氏距离越大,表示地区间差异越大、互补性越强,欧氏距离越小,表示地区间差异越小、竞争性越强。Xi′、Yi′、Zi′、Wi′分别为i联邦主体的X、Y、Z、W指标的标准化值。X0、Y0、Z0、W0分别为中国东北三省X、Y、Z、W指标的标准化值。Di、DiSD为欧氏距离的平均值、标准差。n为俄远东联邦主体数量。di为i联邦主体和中国东北三省的欧氏标准化距离,di ≥1.0为“互补很强”,0.0≤ di < 1.0为“互补较强”,-0.5≤ di < 0.0为“有一定竞争”,-1.0≤ di < -0.5为“竞争较强”,di < -1.0为“竞争很强”。

1.2.4 数据来源中国东北三省的国土、人口、经济等指标数据来源于2011、2016、2020年《黑龙江统计年鉴》《吉林统计年鉴》 《辽宁统计年鉴》及各省国民经济与社会发展统计公报。俄罗斯远东区及其11个联邦主体的国土、人口、经济等数据来源于俄联邦统计局官网(http://www.gks.ru/)发布的2011、2016、2020年《ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУ ДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (Росстат) РЕГИОНЫ РОССИИ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБЪЕКТ ОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК》 《FEDERAL STATE STATISTICS SERVICE (Rosstat) RUSSIA IN FIGURES STATISTICAL HANDBOOK》。

2 空间经济联系与格局特征中国东北三省和俄罗斯远东区是“一带一路”倡议的重要发展区,也是中蒙俄经济走廊的重要合作区,其区域经济合作重要性凸显。①俄远东区拥有俄40.6%国土,但仅有5.6%劳动力,人口流失严重,中国东北三省拥有丰富的劳动力和人才资源,双边劳动力和人才合作可改善俄远东区人口下降趋势,为其资源开发提供劳动力基础。②俄远东区拥有丰富的能源资源,但其投资不足,生产固定资产老化,产品更新换代迟缓,地质勘探、采掘工业滞后;俄丰富的资源与中国东北老工业基地生产力的有机结合,可解决中国资源不足困境,也弥补俄建设资金不足、推动其油气工业深入发展。③远东区仅拥有俄14.5%的铁路营业里程、7.8%的公路营业里程,西伯利亚铁路、贝阿铁路及部分港口码头、机场设施落后;随着中俄客货运量增加,中国东北三省对俄铁路、公路、机场、口岸等设施亟待建设和完善,为发展双边贸易大通道、进出口大基地、旅游开发区、合作园区等奠定基础;④中国东北老工业基地优化经济结构,建立现代产业体系,与俄方的科技合作有利于推进高新技术领域发展,实现创新型经济转变;⑤俄远东区土地资源丰富、但农业劳动力匮乏,中国人均土地少、但劳动力丰富,双边具有广泛的农业互补性。⑥中俄计划在黑龙江省哈尔滨江北新区建设中俄产业园及综合配套集群,形成以中俄为主、辐射东北亚的国际产业互动中心,双边合作园区建设如火如荼。研究中国东北三省和俄罗斯远东区空间经济联系具有重要意义。

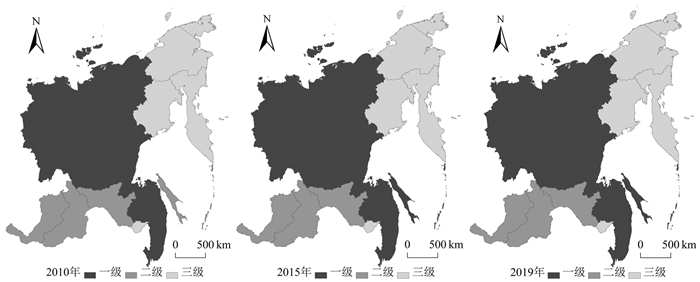

2.1 区域经济等级划分2010—2019年,俄罗斯远东的各级经济区数量相对均衡,一级经济区位于滨海边疆区、哈巴罗夫斯克(伯力)边疆区、萨哈(雅库特)共和国,二级经济区分布在阿穆尔州、外贝加尔边疆区、布里亚特共和国,萨哈林(库页)州跃升为一级经济区,三级经济区包含了堪察加边疆区、马加丹州、犹太自治州、楚科奇自治区(见图 2)。2010、2015、2019年,64%、64%、55%的联邦主体Kei值低于均值,2010年Kei值最高的滨海边疆区(2.32)是最低的楚科奇自治区(0.15)的15倍,2015年Kei值最高的萨哈林(库页)州(1.93)是最低的楚科奇自治区(0.15)的13倍,2019年Kei值最高的萨哈(雅库特)共和国(2.00)是最低的犹太自治州(0.14)的14倍,2019年一级经济区的人口、年均就业人数、地区生产总值、零售贸易营业额、固定资本投资、地方预算收入分别是二级经济区的1.6、2.0、4.5、2.2、1.9、3.0倍,是三级经济区的7.1、6.9、7.0、9.1、7.7、3.6倍,发达繁荣的经济区与停滞偏远的落后区两极分化现象显著。

|

图 2 俄罗斯远东联邦主体经济等级格局 Fig.2 Economic Grades Pattern of Russian Far East Federal Subjects 注:基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2020)4393(比例尺为1:25000000)的标准地图制作,底图无修改。 |

空间上,俄远东区内区域经济等级整体呈现不均衡的格局特征,且2010—2019年各联邦主体的经济等级未发生显著变化,各联邦主体经济等级的差异性与其地理区位、资源能源、人口与劳动力、经济基础、产业发展等要素密切相关。①俄远东区南部的滨海边疆区、哈巴罗夫斯克(伯力)边疆区区位优势良好,人口与劳动力充足,资源能源丰富,经济结构多元,各项基础设施、保障体系较为完善;哈巴罗夫斯克(伯力)边疆区依托其捕鱼、燃料动力、机械制造、食品和木材加工、有色金属开采、运输储存、信息通讯等多元化产业结构,滨海边疆区凭借其鱼类加工、林业、矿业、机械制造、木材加工、有色冶金等多元化经济渠道,极大地推进其经济等级的提升。萨哈(雅库特)共和国与萨哈林(库页)州经济等级的较大化源自于其资源能源优势,萨哈(雅库特)共和国拥有俄东部35%的油气储量,俄22%的水资源,为俄供应100%锑、98%金刚石、40%锡、24%钻石、15%金,已探明且未开发的油气储量巨大;萨哈林(库页)州拥有俄远东区65%的石油储备和85%的天然气储备,通过实施“萨哈林(库页)1号、2号油气,3号凝析气”及4号、5号、6号油气项目,助推其油气开采业和煤炭工业的发展,对区内工业布局、城市经济发展起着重要决定性作用。②俄远东区东北部的堪察加边疆区、马加丹州、楚科奇自治区,地缘优势薄弱,人口危机加重,劳动力十分不足,经济增长仍依靠劳动力和物质资本的投入,工业化发展缓慢,科技贡献率较低,政府缺乏维持基础设施正常运行的财力,创新驱动力和投资吸引力差,社会贫困问题严峻,居民难以享受教育、医疗、住房等公共服务,部分城市、村镇、交通基础设施被废弃,经济差距未能沿着平衡的轨道运行,区域经济等级较低。

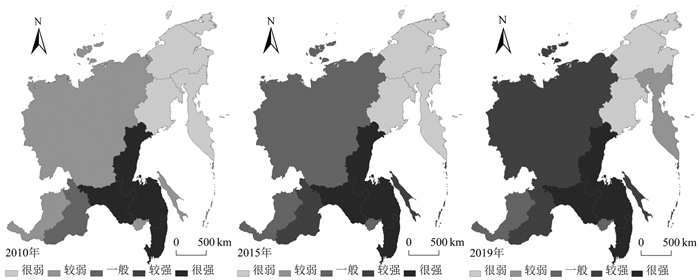

2.2 经济联系强度变化 2.2.1 经济联系强度不断提升中国东北三省与俄罗斯远东区的经济联系强度不断增强,由2010年60322增加至2015年102577,再增长至2019年149682,与俄远东一级、二级、三级经济区的经济联系强度由2010年39448、17951、2923增加至2015年70444、27422、4712,再增长至2019年100632、42321、6729,中国东北三省与一级经济区的联系强度远大于二、三级经济区。与此同时,中国东北三省与俄远东联邦主体的经济联系量也不断增加、经济联系等级也呈上升趋势,2010、2015、2019年经济联系很强、较强、一般、较弱、很弱的联邦主体比重为(27.3%、27.3%、27.3%)、(0.0%、18.2%、27.3%)、(9.1%、27.3%、18.2%)、(36.4%、0.0%、9.1%)、(27.3%、27.3%、18.2%)。

近年来,中国东北三省与俄远东区经济联系的增强源自于双边能源矿产、基础设施、自贸区、旅游文化、跨境电商等多领域的合作。中俄原油管道二线建成,中俄天然气管道穿江两条隧道贯通,科沃罗季诺—大庆原油管道投入运行,布拉戈维申斯克(海兰泡)—黑河东线天然气管道投产通气,“气化吉林”、“气化龙江”工程实施,长岭天然气化工产业园谋划,中俄东线天然气管道辽宁段开工,中国东北三省从俄远东区进口油气增长。中俄“滨海1号、2号”国际廊道规划,同江—下列宁斯科耶铁路桥、黑河—布拉戈维申斯克(海兰泡)公路桥合龙,东宁—波尔塔夫卡公路桥建设,哈俄班列和哈绥俄亚陆海联运常态化运营,哈尔滨太平国际机场对俄远东区枢纽打造,珲春中俄互市贸易区扩区改造,珲春—哈桑跨境经济合作区推进,珲春—扎鲁比诺跨境经济合作区谋划,哈尔滨、绥芬河综合保税区完善,黑河、绥芬河、东宁跨境经济合作试验区挂牌,双边出入境人员稳步增加。中俄的旅游年、文化年、博览会、哈洽会、运动会等举办,滨海边疆区和阿穆尔州发展为仅次于莫斯科市和圣彼得堡市的中国访俄游客最多区域,2019年中国接待俄游客65.5万人次(增长22%),中国赴俄游客130万人次(增长19%),双边人员和经贸要素流动频繁。中俄边境多形式跨境电商通道打通,跨境电商等新兴产业推进,黑龙江省对俄跨境邮政小包航空物流发展,俄跨境网购商品90%来于中国,俄成为中国跨境电商出口的第2大目的国,这些均极大地提升中国东北三省和俄远东区的经济联系强度。

2.2.2 毗邻联邦主体的经济联系量较大2010、2015、2019年,中国东北三省与其毗邻东向的滨海边疆区,北向的阿穆尔州和哈巴罗夫斯克(伯力)边疆区的经济联系量最大,滨海边疆区、哈巴罗夫斯克(伯力)边疆区、阿穆尔州的经济隶属度分别为(44.3%、41.9%、41.2%),(17.4%、17.8%、17.1%),(16.5%、17.0%、18.5%),发展为中国东北三省的重要经济联系对象(见图 3)。

|

图 3 中国东北三省与俄远东联邦主体经济联系强度格局 Fig.3 Economic Linkage Pattern Between Chinese Northeast Provinces and Russian Far East Federal Subjects 注:基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2020)4393(比例尺为1:25000000)的标准地图制作,底图无修改。 |

近年中国东北三省对俄投资地主要分布在滨海边疆区、哈巴罗夫斯克(伯力)边疆区、阿穆尔州,能源矿产、林业、农业、加工业、旅游业和园区建设等合作成为促进双边经济联系量较大的重要因素。①滨海边疆区在电力燃气业、运输储存业、农林猎渔业、供水和水处理业等拥有独特的优势,近年重点建设滨海边疆区农业合作项目区、阿尔乔姆家电组装基地、乌苏里斯克(双城子)康吉工业区、米哈伊洛夫斯克工业园区、雅科夫列区木材加工企业等项目。首府符拉迪沃斯托克(海参崴)市是俄重要经济特区、远东区第一大城市,与东方港、纳霍德卡港、瓦尼诺港承担远东区75%的货物运输,拥有通往中国上海、日本横滨的航海线,是鄂霍次克海、太平洋与北极各海的过境运输站。与此同时,滨海边疆区与中国东北三省在农业、林业和能源资源等开展广泛合作,双边林业技术合作、劳务输出、木材深加工产业建设均具有广阔潜力。②哈巴罗夫斯克(伯力)边疆区在电力燃气业、运输储存业、施工建筑业、酒店餐饮业等专业化优势强,近年重点建设哈巴罗夫斯克(伯力)边疆区木材加工厂、哈巴罗夫斯克(伯力)天然气发电厂、阿穆尔斯克原木深加工中心、阿穆尔河畔共青城OSB板企业、维亚泽姆斯克市薄板企业、索伯林锡矿区、上布连斯基区乌尔加伊热电厂、图古罗—楚米坎区库滕金矿复合型选矿综合体等12个项目。哈巴罗夫斯克(伯力)市是远东区首府、重要的工业中心,是俄融入亚太经济合作一体化的中坚区,通过设立远东发展部,规划能源、电力、农业、渔业、冶金等13个基础经济部门,制定财政、关税、费率、预算等招商引资优惠政策,大力发展机器制造、木材与石化加工业,近年同中国东北三省的旅游业合作旺盛,列宁广场、金顶教堂、远东英雄纪念碑、远东博物馆等均促进双边旅游业、酒店餐饮业等优势发展,形成与中国东北三省城市的良性互动。③阿穆尔州在采矿业、电力燃气业、施工建筑业、运输储存业等具备显著的对外服务功能,其矿产资源丰富,以开发服务当地煤矿、供应区外矿产资源为支柱产业,近年重点建设布拉戈维申斯克(海兰泡)北方建筑业、库利科夫斯克沸石矿区、叶甫根尼斯基磷灰石矿区、恰戈扬斯克石灰石矿水泥工厂、叶尔科韦茨科伊水电站、贝阿铁路沿线森工企业综合体、阿穆尔州农作物生产项目区、阿穆尔配电站等12个项目。首府布拉戈维申斯克(海兰泡)市与黑龙江省黑河市一江之隔,随着中俄黑龙江大桥的合龙,具备保证同中国东北三省大量外贸货流和旅游客流的过境通道。

2.2.3 经济联系强度“南高北低、西高东低”格局显著2010—2019年,中国东北三省和俄远东联邦主体的经济联系量增加显著,并表现出一定的等级性和差异性,经济联系量排序为:南部地区(哈巴罗夫斯克(伯力)边疆区、滨海边疆区)>西部地区(布里亚特共和国、外贝加尔边疆区)>东北部地区(楚科奇自治区、堪察加边疆区、马加丹州),2010年37045>5091>929、2015年60331>8665> 1592、2019年86341>12307>2353。空间上,双边经济联系量的异质性较高,整体呈“南高北低、西高东低”的格局特征(见图 3)。

① 以哈巴罗夫斯克(伯力)边疆区、滨海边疆区为中心的俄远东区的南部承载着俄融入亚太地区一体化、推进中俄边境地区经贸合作的重要门户功能,和中国东北三省的经济社会合作潜力巨大。2010、2015、2019年,中国东北三省和哈巴罗夫斯克(伯力)边疆区的经济联系强度为10556、18636、26230,和滨海边疆区的经济联系强度为26489、41695、60110。哈巴罗夫斯克(伯力)边疆区是俄远东区的重要工业区,拥有富饶的木材、矿产和水生物等自然资源,其支柱产业包括采矿、冶金、石油加工、机械制造、食品生产、燃料能源等,其是中国商品入俄的重要集散中心,也是西伯利亚铁路和贝阿铁路线的交汇地、俄远东区的最大航空港之一,拥有瓦尼诺港、尼古拉耶夫斯克(庙街)、奥霍兹克等重要港口。滨海边疆区是俄远东区的重要工业基地,水力、能源、矿产、森林资源丰富,以渔业、林业、矿业、修船业为基础的渔业捕捞、机械制造、有色冶金等多渠道经济结构完善,作为西伯利亚大铁路的终端站,其铁路线延伸至海参崴、纳霍德卡、波西耶特等重要港口,与中国东北三省的经贸往来密切。②以布里亚特共和国、外贝加尔边疆区为中心的俄远东区的西部是亚欧大陆的中心地带,也是中蒙俄三国的重要边贸区。2010、2015、2019年,中国东北三省和布里亚特共和国的经济联系强度为1815、3098、4356,和外贝加尔边疆区的经济联系强度为3276、5566、7951。布里亚特共和国是东西伯利亚区的工农联邦主体,覆盖布里贝加尔斯克、布里色楞金斯克、奥金斯克杜金斯克、巴乌多夫斯克4大重要经济区,稀有金属、有色金属、森林、动物等资源丰富,采矿业、木材工业、石炭工业、机械制造业发达,拥有西伯利亚铁路干线,沿色楞格河、奇卡河、贝加尔湖的水运线路,乌兰乌德—恰克图—扎卡缅斯克的公路线路等,与中国东北三省的经贸合作蒸蒸日上。外贝加尔边疆区与中国—蒙古国有着1500 km的国境线,矿产、森林、金属、动物资源丰富,采矿业和选矿业、木材加工、机械制造、黑色冶金等较为发达,西伯利亚铁路和贝阿铁路线横贯,外贝加尔斯克—满洲里的铁路、公路口岸是俄中最大的陆路口岸,是中国进口石油的重要通道区。③以楚科奇自治区、堪察加边疆区、马加丹州为中心的俄远东区的东北部是全俄的边缘区,这里气候恶劣,存在着部分永久冻土区,城镇化发展水平低。2010、2015、2019年,中国东北三省和楚科奇自治区的经济联系强度为81、125、231,和堪察加边疆区的经济联系强度为514、796、1202,和马加丹州的经济联系强度为334、671、920。阿纳德尔、堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克、马加丹等首府的经济辐射带动作用不强、影响范围有限,难以发挥首位城市的集散功能,无法带动周边城市城镇化的进一步发展,整个区域居民点分散,劳动力素质低下,人口大量外迁,经济结构单一,农牧业发展受限,运输业固定资产损耗高,第三产业后劲不足,对外经贸结构不完善,缺乏人口集聚各种经济社会基础设施,城际、区际联系依赖于公路与航空,铁路尚未开通,无法实现与西伯利亚和贝阿铁路接轨,无法接收滨海边疆区、哈巴罗夫斯克(伯力)边疆区及中国东北三省经济要素的直接传递。

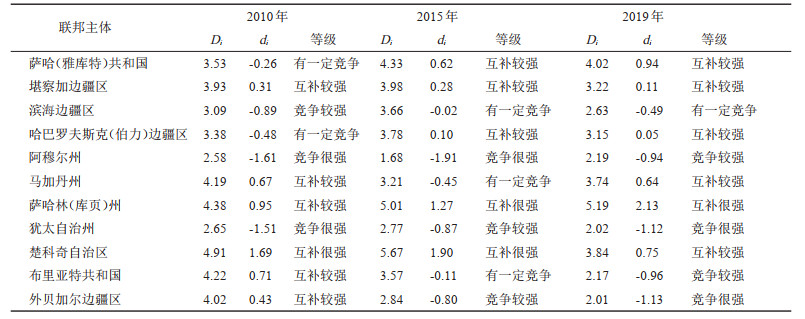

2.3 地缘经济关系分析2010—2019年中国东北三省与俄远东联邦主体地缘经济互补型、竞争型的比重为54.5%、45.5%,中国东北三省与俄远东多数联邦主体处于地缘经济互补状态(见表 2)。2019年,①中国东北三省与经济联系很强的联邦主体中,和哈巴罗夫斯克(伯力)边疆区互补性较强(di =0.05),但与毗邻的阿穆尔州(di=-0.94)、滨海边疆区(di=-0.49)处于一定的竞争状态;②中国东北三省与经济联系较强的联邦主体中,与萨哈林(库页)州(di=2.13)、萨哈(雅库特)共和国(di=0.94)处于互补很强、较强状态,但与外贝加尔边疆区(di=-1.13)处于竞争很强状态;③中国东北三省与经济联系一般的联邦主体中,与布里亚特共和国(di=-0.96)、犹太自治州(di=-1.12)处于竞争状态;④中国东北三省与经济联系弱的联邦主体中,与堪察加边疆区(di=0.11)、马加丹州(di=0.64)、楚科奇自治区(di=0.75)均处于互补较强态势。除部分联邦主体外,总体而言,表现出距离越近的联邦主体、竞争关系较强的态势,距离越远的联邦主体、互补关系较强的态势,未来中国东北三省应做好与俄远东毗邻联邦主体的分工协作,推动理性竞争与互利合作,错位竞争与优势互补,达到共赢。

| 表 2 中国东北三省与俄远东联邦主体的地缘经济关系 Tab.2 Geo-economic Relations Between Chinese Northeast Provinces and Russian Far East Federal Subjects |

中国东北三省与俄远东联邦主体间存在着错综复杂的地缘经济关系,与其地理环境、自然资源、行政壁垒、政策制度、产业结构、科学技术、周边国家与国际环境等要素密切相关。以国家和地方利益为出发点的行政壁垒、贸易壁垒阻滞着双边经济协调发展,包括货物贸易领域、服务贸易领域的限制均不利于双边扩大贸易规模、加强彼此经济联系,如阿穆尔州、犹太自治州、外贝加尔边疆区虽与中国东北三省相邻,但仍存在着地缘竞争性,其中犹太自治州自身整体生产率水平低下,技术设备老化,加工能力不足,产业链条不完整,产业发展尚处于阶段化,仍以初级的采矿业为支柱产业,与中国东北三省在资源流动、资本转换等存在着不匹配;阿穆尔州虽与中国东北三省的经济联系很强,但其采矿业、电力燃气业等优势产业同中国东北三省具有一定的趋同性,原材料及大量低端的初级产品占据双边贸易主导地位,依赖高科技的产业结构调整和升级乏力,重化工业色彩浓厚,双边专业技术和管理人才缺乏,技术优势和科学潜力未能充分显现,与此同时,日韩等国在俄投资也对中国东北三省企业投资造成压力。而如堪察加边疆区、马加丹州、楚科奇自治区虽与中国东北三省距离较远,但存在着地缘互补性,这三个联邦主体的地缘政治与经济战略地位凸显,是俄北极航道开拓和建设的重要枢纽站和过境站,是俄开拓北极地区油气资源、重构海上战略通道的前沿区,是未来北极航线沿线通航国家的重要停靠补给点,马加丹州位于亚太地区的中心地带,堪察加边疆区的海湾对北冰洋和鄂霍次克海的航运发挥重要作用,且这三个联邦主体自然资源储量丰富,楚科奇自治区的黄金产量占俄总产量10%,马加丹州拥有俄50%的银储量、15%的金矿石储量、11%的金砂储量,其科雷马流域是世界矿产资源最为丰富的地区之一;虽然目前这三个联邦主体经济等级较低,与中国东北三省的经济联系很弱,但未来随着中俄北极航道建设,通过建立自贸区,推进油气勘探、开采及水电、核电合作,通过吸引外资重建、更新基础设施,对接滨海1号、2号国际交通走廊,依托港口完善港口分工、构建小城市群,重塑城镇化空间格局,将不断加强和中国东北三省的经贸联系,推进东北亚海上新丝路的发展。

3 结论与建议 3.1 结论在“一带一路”倡议和“中蒙俄经济走廊”建设背景下,以中国东北三省和俄罗斯远东联邦区为研究对象,利用区域经济等级、经济联系强度、地缘经济匹配等模型探讨2010—2019年中俄跨国地区空间经济联系与格局特征,为未来中俄毗邻地区经贸合作提供实践参考。研究发现:

(1)俄罗斯远东的一级经济区位于滨海边疆区、哈巴罗夫斯克(伯力)边疆区、萨哈(雅库特)共和国,二级经济区分布在阿穆尔州、外贝加尔边疆区、布里亚特共和国,萨哈林(库页)州跃升为一级经济区,三级经济区包含了堪察加边疆区、马加丹州、犹太自治州、楚科奇自治区,发达繁荣的经济区与停滞偏远的落后区两极分化现象显著。各联邦主体经济等级的差异与其地理区位、资源能源、人口与劳动力、经济基础、产业发展等要素密切相关。

(2)中国东北三省与俄罗斯远东区的经济联系强度不断增强,与一级经济区的联系强度大于二、三级经济区,和多数联邦主体的经济联系等级呈上升趋势,尤其是同其毗邻东向的滨海边疆区,北向的阿穆尔州和哈巴罗夫斯克(伯力)边疆区的经济联系量最大。空间上,中国东北三省与俄远东不同地区经济联系强度的差异性和异质性较高,其排序为:远东的南部地区>西部地区>东北部地区,整体呈“南高北低、西高东低”的格局特征。

(3)中国东北三省与俄远东多数联邦主体隶属于地缘经济互补型,与萨哈林(库页)州、哈巴罗夫斯克(伯力)边疆区、萨哈(雅库特)共和国、堪察加边疆区、马加丹州、楚科奇自治区处于互补状态,与阿穆尔州、犹太自治州、外贝加尔边疆区、布里亚特共和国等处于竞争状态,表现出距离越近的联邦主体、竞争关系较强,距离越远的联邦主体、互补关系较强的态势。未来中国东北三省应做好与俄远东毗邻联邦主体的分工协作,推动理性竞争与互利合作、错位竞争与优势互补。

3.2 发展趋势与对策近年中国东北三省和俄远东区的经济联系不断提升,未来应依托俄符拉迪沃斯托克(海参崴)、哈巴罗夫斯克(伯力)、乌兰乌德、赤塔、布拉戈维申斯克(海兰泡),中国哈尔滨、长春、沈阳、大连、伊春、佳木斯、牡丹江、黑河、绥芬河、珲春等为经济增长极,打造中俄沿海经济带(共青城—哈巴罗夫斯克(伯力)—乌苏里斯克(双城子)—符拉迪沃斯托克(海参崴)—绥芬河—珲春—丹东—大连)、中俄边境口岸经济带(黑河—布拉戈维申斯克(海兰泡)、绥芬河—波格拉尼奇内、同江—下列宁斯科耶、抚远—哈巴罗夫斯克(伯力)、东宁—波尔塔夫卡、满洲里—外贝加尔斯克等)、中俄跨境铁路经济带(赤塔—满洲里—海拉尔—伊春—哈尔滨—长春—乌苏里斯克(双城子)—符拉迪沃斯托克(海参崴)),形成由这些核心节点及发展轴带组成的点—轴系统,打通中国东北三省与俄远东区重点和非重点城市的经济网络,贯通“滨海1号、2号”的国际运输通道,创建中俄陆路口岸重点区(黑河—布拉戈维申斯克(海兰泡)公路口岸区、同江—下列宁斯科耶铁路口岸区等)、环贝加尔湖城市群(乌兰乌德、伊尔库茨克、乌斯季库特、恰克图等城市)、中俄沿海通道重点区(符拉迪沃斯托克(海参崴)、乌苏里斯克(双城子)、哈巴罗夫斯克(伯力)、大连、丹东、珲春等城市)、中俄北极蓝色通道(楚科奇自治区、马加丹州、堪察加边疆区、萨哈(雅库特)共和国北部)等重点区。

| [1] |

Friedmann J. The world city hypothesis[J]. Development and Change, 1995, 17(1): 69-83. |

| [2] |

Johnson C M. Cross-border regions and territorial restructuring in central Europe: Room for more transboundary space[J]. European Urban and Regional Studies, 2009, 16(2): 191-206. |

| [3] |

Klatt M, Herrmann H. Half empty or half full?Over 30 years of regional cross-border cooperation within the EU: Experiences at the Dutch-German and Danish-German border[J]. Journal of Borderlands Studies, 2011, 26(1): 65-87. DOI:10.1080/08865655.2011.590289 |

| [4] |

Акиндинова Н, Ясин Е. Новый этап развития экономики в пост советской России[J]. Вопросы экономики, 2015, 5: 5-27. |

| [5] |

Ассекритов С, Широбокова В. Межбюджетные отношенения: Проблемы и подходы к их решению[J]. Экономист, 2001(1): 67-70. |

| [6] |

Buch T, Schmidt T D, Niebuhr A. Cross-border commuting in the Danish-German border region-integration, institutions and crossborder interaction[J]. Journal of Borderlands Studies, 2009, 24(2): 38-54. DOI:10.1080/08865655.2009.9695726 |

| [7] |

Мачерет Д А, Епишкин И А. Взаимное влияние институцио нальных и транспортных факторов экономического развития: Pетроспективный анализ[J]. Журнал институциональных исследований, 2017, 9(4): 80-100. |

| [8] |

Иванова В, Крепышева Н. Финансово-кредитные организации в системе регионального управлениясоциально-кономическимра звитием[J]. Экономист, 2003(7): 27-32. |

| [9] |

Баранов С, Скуфьина Т. Анализ межрегиональной дифференциации и построение рейтингов субъектов российской федер фциии[J]. Экономист, 2005(8): 54-75. |

| [10] |

Caliendo L, Parro F. Estimates of the trade and welfare effects of NAFTA[J]. The Review of Economic Studies, 2015, 82(1): 1-44. DOI:10.1093/restud/rdu035 |

| [11] |

王昆. 跨国境地区合作机制研究[J]. 国际城市规划, 2016, 31(3): 35-39. [Wang Kun. A study on the mechanism of cross-border cooperation[J]. Urban Planning International, 2016, 31(3): 35-39.] |

| [12] |

公丕萍, 宋周莺, 刘卫东. 中国与俄罗斯及中亚地区的贸易格局分析[J]. 地理研究, 2015, 34(5): 812-824. [Gong Peiping, Song Zhouying, Liu Weidong. A study on trade pattern of China with Russia and Central Asia[J]. Geographical Research, 2015, 34(5): 812-824.] |

| [13] |

邹嘉龄, 刘卫东. 2001-2013年中国与"一带一路"沿线国家贸易网络分析[J]. 地理科学, 2016, 36(11): 1629-1636. [Zou Jialing, Liu Weidong. Trade network of China and countries along "Belt and Road Initiative" areas from 2001 to 2013[J]. Scientia Geographica Sinica, 2016, 36(11): 1629-1636.] |

| [14] |

曹小曙, 李涛, 杨文越, 等. 基于陆路交通的丝绸之路经济带可达性与城市空间联系[J]. 地理科学进展, 2015, 34(6): 657-664. [Cao Xiaoshu, Li Tao, Yang Wenyue, et al. Accessibility and urban spatial connections of cities in the Silk Road Economic Belt based on land transportation[J]. Progress in Geography, 2015, 34(6): 657-664.] |

| [15] |

初楠臣, 张平宇. 基于可达性的中俄跨国班列沿线城市经济联系——以中俄K19/K20班列为例[J]. 经济地理, 2018, 38(6): 10-18. [Chu Nanchen, Zhang Pingyu. Transnational urban economic connection based on railway accessibility: Taking Sino-Russian K19/K20 class train as an example[J]. Economic Geography, 2018, 38(6): 10-18.] |

| [16] |

宗会明, 杜瑜, 黄言. 中国西南地区-东南亚国家陆路交通可达性与城市空间联系格局[J]. 经济地理, 2020, 40(5): 90-98. [Zong Huiming, Du Yu, Huang Yan. Accessibility and spatial linkage of cities between southwest China and SEA countries based on land transportation[J]. Economic Geography, 2020, 40(5): 90-98.] |

| [17] |

王成金, 金凤君. 从航空国际网络看我国对外联系的空间演变[J]. 经济地理, 2005, 25(5): 667-672. [Wang Chengjin, Jin Fengjun. Spatial evolvement of China international relation through analyzing aviation international networks[J]. Economic Geography, 2005, 25(5): 667-672.] |

| [18] |

王姣娥, 王涵, 焦敬 娟". 一带一路"与中国对外航空运输联系[J]. 地理科学进展, 2015, 34(5): 554-562. [Wang Jiaoe, Wang Han, Jiao Jingjuan. China's international aviation transport to "the Belt and Road Initiative" area[J]. Progress in Geography, 2015, 34(5): 554-562.] |

| [19] |

李恩康, 陆玉麒, 杨星, 等. 全球城市网络联系强度的时空演化研究——基于2014-2018年航空客运数据[J]. 地理科学, 2020, 40(1): 32-39. [Li Enkang, Lu Yuqi, Yang Xing, et al. Spatio-temporal evolution on connection strength of global city network based on passenger flight data from 2014 to 2018[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(1): 32-39.] |

| [20] |

郭建科, 侯雅洁, 何 瑶". 一带一路"背景下中欧港口航运网络的演化特征[J]. 地理科学进展, 2020, 39(5): 716-726. [Guo Jianke, Hou Yajie, He Yao. Characteristics of change of the China-Europe port shipping network under "the Belt and Road Initiative"[J]. Progress in Geography, 2020, 39(5): 716-726.] |

| [21] |

王成金. 全球集装箱航运的空间组织网络[J]. 地理研究, 2008, 27(3): 636-648. [Wang Chengjin. Spatial organization networks of world marine container transportation[J]. Geographical Research, 2008, 27(3): 636-648.] |

| [22] |

李艳, 孙阳, 姚士谋. 一国两制背景下跨境口岸与中国全球城市区域空间联系——以粤港澳大湾区为例[J]. 地理研究, 2020, 39(9): 2109-2129. [Li Yan, Sun Yang, Yao Shimou. Cross-border ports and the spatial linkages of China's global city regions in the context of "one country, two systems" : Taking the Guangdong-Hong KongMacao Greater Bay Area as an example[J]. Geographical Research, 2020, 39(9): 2109-2129.] |

| [23] |

初楠臣, 姜博. 哈大齐城市密集区空间联系演变特征——基于东北振兴战略实施前后的视角[J]. 经济地理, 2015, 35(3): 66-72. [Chu Nanchen, Jiang Bo. Evolution characteristics of spatial linkages in Ha-Da-Qi city concentrated area before and after the implementation of strategy of Northeast revitalization[J]. Economic Geography, 2015, 35(3): 66-72.] |

| [24] |

江进德, 赵雪雁, 张方圆. 安徽省合肥和芜湖市对外经济联系量与地缘经济关系匹配分析[J]. 长江流域资源与环境, 2012, 21(2): 137-144. [Jiang Jinde, Zhao Xueyan, Zhang Fangyuan. Analysis of the match between the inter-city economic contact and geo-economics relationship: Take Hefei and Wuhu for example[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2012, 21(2): 137-144.] |

| [25] |

邓春玉. 珠三角经济圈对外经济联系与地缘经济关系匹配分析[J]. 地理科学进展, 2010, 29(2): 208-216. [Deng Chunyu. A matching analysis on the foreign economic contact and geo-economic relationship of the economic circle PRD[J]. Progress in Geography, 2010, 29(2): 208-216.] |