2. 昆明理工大学 城市学院, 昆明 650051;

3. 云南财经大学 旅游与酒店管理学院, 昆明 650221;

4. 昆明理工大学 机电学院, 昆明 650000

2. City College, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650051, China;

3. School of Tourism and Hospitality Management, Yunnan University of Finance and Economics, Kunming 650221, China;

4. College of Mechanical and Electrical Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650000, China

近年来,在乡村振兴战略背景下,民宿业蓬勃发展。2015年,国务院首次倡导发展民宿旅游①。2019年,《旅游民宿基本要求与评价》由文化和旅游部发布。民宿既是旅游市场的投资热点,也是持续的研究热点[1]。民宿发展会与周围环境产生互动及影响,民宿的投资者、运营者、旅游者以及社区参与者等群体特征差异明显,研究情境中社会文化权利群体矛盾激烈,例如多数民宿仅发挥单一的住宿功能使自身发展可持续性不佳,民宿商业化开发使在地社区文化原真性丢失以及村落空心化、底层村民失权、利益分配不均衡等[2]。因此,如何处理民宿与在地社区的和谐共生关系以及如何提升民宿自身的可持续发展,是当前大陆民宿研究面临的紧迫问题。但目前大陆民宿研究尚处探索阶段,研究议题的深入性和针对性都较弱,理论研究与实践发展脱节,急需解析民宿与依存环境的互动关系和匹配模式[3]。

当民宿已成为旅游吸引力的一部分时,特色与体验便是其可持续性发展的必备条件。而在地社区的自然及人文资源是民宿实现产品多功能转化、特色化开发的宝贵源泉。因此,与在地社区深度互动、相融相促,是民宿顺应市场发展的选择。世界旅游组织和环境规划署(UNEP)提出“要使地方社区成为旅游发展中的主要参与者,而不是旁观者”[4]。生态学中的“共生理论”强调社会系统的发展需遵循“共生共荣、共同发展”的核心理念,民宿与在地社区之间即构成一个相互依存、互促共荣的生命共同体。因此,民宿与在地社区的共生发展,也是将民宿开发利益惠及在地社区的根本所在。那么,民宿与在地社区是怎样互动的?在不同的发展条件下,二者是否形成了不同的共生关系?什么样的关系是最优的、可持续的?显然,这些问题已成为探索民宿产业升级转型之路的突破口。

本研究基于4个典型民宿案例,运用共生理论,分析了民宿在经营过程中互动模式的形成机理,以及互动模式和投资动机如何影响二者共生关系的形成,并构建了二者共生关系演化模型,为理解民宿与依存环境的互动关系、民宿企业审视自身定位及问题等提供了新的视角。在此基础上,提出对策建议,为民宿开发决策以及产业升级等提供理论依据。

2 民宿与在地社区共生的理论依据 2.1 共生及旅游共生学界普遍认为“共生”概念首先由德国真菌学家德贝里于1879年提出,指不同生物密切生活在一起(living together),生理上相互依存程度达到平衡的状态[5]。共生要素有三个:共生单元、共生模式和共生环境。共生单元是指构成共生体基本能量的生产和交换单位;共生模式又称共生关系,是指共生单元之间相互作用的方式;共生环境是指共生系统所处的宏观背景,由共生单元以外所有因素的总和构成。三个共生要素相互作用,使共生系统呈现动态变化的规律[6]。在社会科学研究领域,共生指由于生存需要,两种或多种物种按照某种模式生活在一起,形成共同生存、协同进化的关系[7]。

共生理论被拓展至社会科学各领域研究并产生一系列研究成果[8-10]。归纳众多研究成果,可以得出结论:无论各领域的共生维度如何划分,其共生单元之间都会依据相互作用的不同而形成若干共生模式。而在自然界和人类社会都普遍存在的共生模式为寄生、偏利共生、非对称性互惠共生和对称性互惠共生;共生损耗与共生能量的分配(即投入与产出的分配),决定了共生关系是否稳定以及能否发展。而只有共生单元之间物质或能量分配均衡,即形成一种由共生关系带来的净能量增加,才能使共生关系稳定并发展,这种净能量是共生单元、共生模式与共生界面共同作用的结果。

Stringer Peter最早将共生理论引入到旅游领域[11]。钟俊对旅游共生基础概念的探讨,标志着国内旅游共生研究的起步[12]。2004年后,旅游共生在研究内容及范围上有了明显的扩宽,包括产业合作、区域竞合、资源整合与保护开发、利益相关者等方面[13-15]。近年,旅游社区治理研究中也越来越多运用共生理论,并揭示了旅游治理中各主体的关系,既有利益冲突,又有合作共存。王维艳等分析了泸沽湖民族文化景区各利益相关主体间的现实共生冲突格局[16]。苏海洋研究并提出景区与社区居民的共生主要包括经济共生、社会共生、文化共生和心理共生四大维度[17]。唐仲霞认为旅游社区的政府、居民、企业和游客共同构成旅游社区共生系统,并发现各共生单元相互之间也存在两两共生关系,且不同旅游社区案例呈现出不同的共生模式差异[18]。由此可见,共生可以发生在多个物种之间,他们共同形成共生系统,也可以发生在共同体内的两个单元之间。

2.2 民宿与在地社区的共生关系近年来,乡村振兴视野下的民宿旅游研究显著增长,众多学者认为发展民宿是乡村振兴的重要途径[19],以民宿业为主导产业的民宿型乡村不断涌现[20]。随着景区导向型游客趋少,以及“有一种旅行叫作‘住民宿’”观念的兴起,民宿逐渐成为旅游者游览的主要动机[21],亦成为旅游吸引力的一部分[22]。当民宿从单一的住宿功能向集住宿、审美、度假、在地体验等为一体的多功能转化时,其在旅游目的地中扮演的角色就转变了,其与在地社区的社会利益结构亦发生前所未有的变化。本文所讲的在地社区是指在地社区居民及其文化,而非广义的在地旅游社区共同体。在地社区旅游共生关系是旅游企业与社区居民之间的共进化关系的一种体现。

文旅融合是近几年旅游学界、政界和产业界的共识性倡导[23]。在社会科学领域,共生模式有三种:单方依存、偏利依存以及融合互惠共生[24]。其中,“融合互惠共生”即包含着“融合”,且是最高级、最可持续的共生模式。可见,融合是共生发展的高级阶段,而民宿产业中并非全部都达到了这个阶段。因此,本文从共生的视角而非从融合的视角切入,以更全面、更能体现出民宿与在地社区关系的演进过程。

共生理论以研究不同主体间资源的互惠交换关系而著称,强调在尊重其他参与方(包括文化习俗、宗教信仰等)基础上,扩大各自的共享领域,主张各主体在复杂性、异质性中找寻平衡。它不仅体现了生物进化的事实和过程,而且反映了社会发展的价值导向和基本趋向。本文将分析对象延展到民宿与在地社区这两个主体中,认为民宿的生计发展嵌入在其与社区的关系性脉络中,依托于主动、多元、深层次的互动与共生关系,有助于民宿对在地经济与社会的双重赋能,提升民宿及在地社区各自生计发展的内生动力。因此,把民宿与在地社区纳入共生理论的分析框架,能为人们认识民宿这种旅游企业的本质和运营规律、演进变化以及其与在地之间独特的人地互动关系带来一种全新的视角。

3 研究设计与研究方法 3.1 研究方法采用基于扎根理论的多案例研究法进行研究[25]。关于民宿与在地社区共生关系至今未有成熟的理论框架,因此,本研究属于理论建构式探索研究。案例研究法专注于那些没有明确答案但却非常重要的问题,有利于展示动态过程并深入揭示变化特征和发展脉络[26]。因此,采用多案例设计的方法,使用理论抽样来决定案例的数量,当新增的个案无法提供更多新知识时即结束增加案例。在数据处理和分析过程中采用扎根理论这种探索性研究技术[27]。

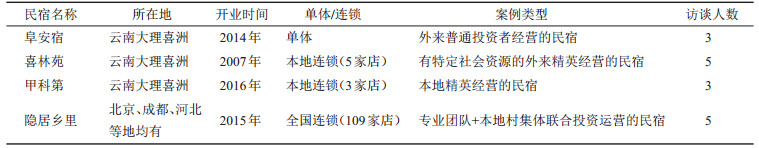

3.2 案例选择首先,选取民宿发展较早、规模和影响力较大的云南大理喜洲镇实地调研。相比其他民宿集聚地,喜洲是一个“活着”的古镇,保留了完整的古镇社区功能,大量原住居民生活在此,使得二者有了互动共生的土壤。其次,借鉴曾国军[28]的案例对象筛选方法:①行业典型性。在调研中发现,民宿主类型是影响民宿与在地社区共生关系的主要因素。因此,按照民宿主类型进行案例划分,寻找代表不同民宿主类型的典型案例。②匹配性。案例需要能体现本研究的问题,为探索理论创造条件。③数据可获得性。基于以上三个原则,在对喜洲的民宿考查后,发现民宿主类型主要有外来普通投资人、本地精英、有特定社会资源的外来精英三类,筛选出3个典型案例,但仍然没能达到理论饱和。发现我国民宿业经过多年发展,已出现由专业团队与在地社区共同投资运营的民宿品牌,而在大理还未出现该类案例。于是,拓宽资料收集渠道,从网络、书籍、民宿协会等渠道,进一步寻找其他新案例,最终将隐居乡里作为补充的第4个案例(见表 1)。

| 表 1 对4个民宿案例的描述 Tab.1 A Description of the 4 Cases |

案例1:阜安宿

阜安宿代表由外来普通投资人投资的民宿。该民宿的民宿主是一对夫妻,从外省来到大理投资经营民宿。从创立到后期经营,民宿主并没有意识主动与在地社区互动,而是出于在本地生存立足的需要,与在地居民有了生意或生活上的社交互动,这些互动对民宿的经营有一定的帮助,但帮助并不是很大。

案例2:甲科第

甲科第代表本地精英投资的民宿。甲科第是由喜洲本地几个从外地返乡的年轻人集资创办的精品民宿。创始人在外地读完大学,正好赶上大理民宿投资热,萌生回乡创业的想法。于是成立团队,租下老宅子,进行精品民宿改造,投资运营后效果不错。目前在喜洲已开扩张至3个店。

案例3:喜林苑

喜林苑代表有特定社会资源的外来精英投资的民宿。喜林苑由美国Linden夫妇创立,二人完成对大理多处文化遗产建筑的修缮,并以此为基础,承接运营民宿。目前已承接运营了大理的三处文化遗产型精品民宿。该民宿不仅仅提供住宿产品服务,而是重点关注在地教育、跨文化交流。其收入也不仅来源于客房出租,而是以民宿为载体,打造跨文化交流平台,使教育及文化交流项目成为重要收入来源。通过这些交流活动,反过来促进在地教育及文化保护,与在地社区形成良好的共生关系,已成为云南民宿发展的一张名片。

案例4:隐居乡里

隐居乡里代表由在地村集体+专业团队共同投资运营的民宿。创立于2015年,专注于高品质乡村民宿平台运营。借鉴大型跨国酒店的业主方与托管方协作的合作方式,秉承“与民共生、共同发展”的理念,鼓励当地村民与乡村合作社出资,成为乡村民宿资产持有者,由远方网依托新媒体营销优势,设计、改造农村闲置农宅,培训在地村民作为院子的管家参与服务接待,使村民最大化地享受到乡村资产增值带来的收益,形成共生式的民宿生态系统②。成立短短5年,已成为中国民宿界标杆性的存在。

3.3 资料收集与质量控制为了更好地保证数据的信度和效度,研究团队多渠道收集案例资料,进行三角互证[29]。具体包括:①半结构访谈。对4家民宿的民宿主、员工、顾客及在地居民等进行半结构访谈(表 1)。由于民宿本身体量较小,员工不多,故每家民宿访谈3—5名成员。每个访谈由两位调查者共同完成,其中一位负责访谈,另一位负责记录,并填补缺漏。②参与式观察。即作为游客亲自入住,贴近观察民宿日常经营活动及其与在地社区的互动场景。例如:大理喜林苑的儿童暑期建筑营、影像工作坊、喜洲早市赶集、驻地艺术家讲座等。③网络二手资料。例如OTA网站、民宿微信公众号、民宿产业报告等。

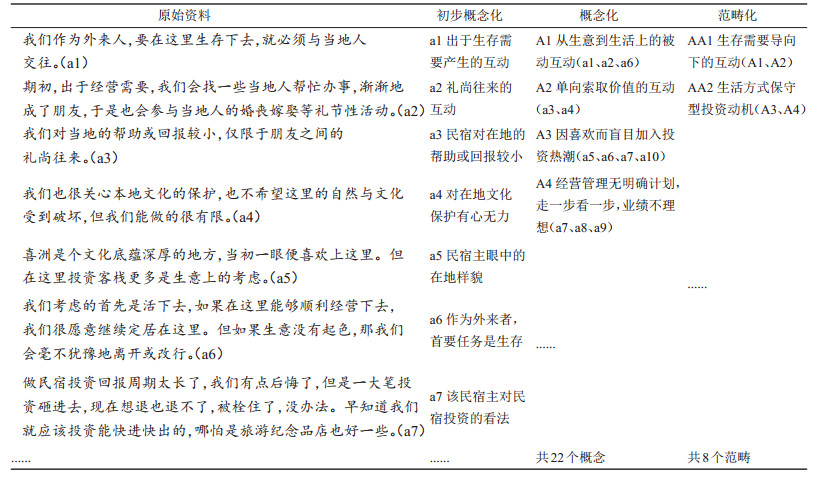

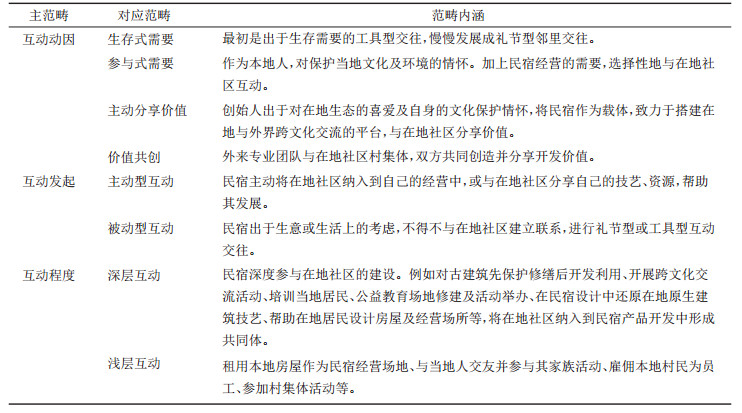

3.4 资料分析与理论建构本研究采用扎根理论的三步编码法进行资料分析。一级编码为开放式编码,是将初始资料打散、解析,初步概念化,形成范畴。本阶段共得出22个概念和8个范畴(表 2)。二级编码是关联式编码,主要任务是挖掘主范畴,发现和建立概念类属之间的联系,以展示各范畴之间的有机关联,归纳总结得出3个主范畴(表 3)。三级编码是核心式编码,是在所有已经发现的概念范畴中经过系统分析后,选择一个核心范畴,与已有理论对接和比较,并把其他类属串成故事线,进而形成理论架构。

| 表 2 案例开放式编码分析示例 Tab.2 Example of Open Coding Analysis for Cases |

| 表 3 关联式编码结果 Tab.3 Axis Coding Results |

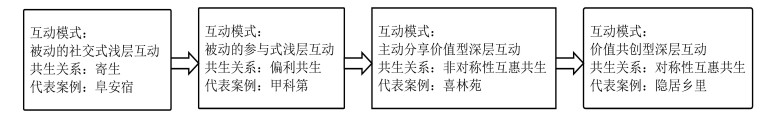

本研究核心式编码得到的核心范畴表述为“民宿与在地社区的不同互动模式,导致二者形成不同的共生关系”。故事线表述为:民宿基于不同的投资动机、互动动机,与在地社区形成四种典型的互动模式,并对民宿自身的经营绩效、在地社区的参与度及文化觉醒等形成不同的影响,进而形成四种不同的共生关系。

3.5 理论饱和度检验继续收集资料,以检验理论饱和度。验证发现,新资料没有得出新的范畴,主范畴内部没有出现新的属性,模型中的范畴已经比较丰富,因此,理论达到饱和。

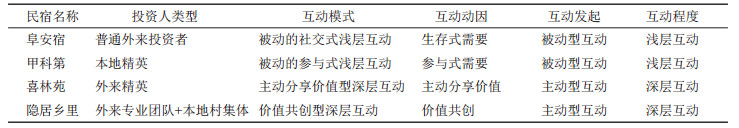

以上三个主范畴的对应范畴分别对应在每一个民宿案例上,形成四种典型的互动模式,如表 4所示:

| 表 4 不同民宿与在地社区的互动模式 Tab.4 Different Modes of Interaction Between Homestays and Local Communities |

不同民宿与在地社区之间的互动模式、互动程度、互动动因、互动发起均表现出较大差异。对于被动的社交式和参与式浅层互动类型的民宿,最初是传统礼俗互动,让双方找到精神上的合作空间,而地方旅游的发展,带来双方经济上进一步的合作空间。但由于双方资源有限,未能形成真正的利益共同体,故难以突破浅层互动的局限。对于主动分享价值型和价值共创型深层互动类型的民宿,创业之初就将在地社区纳入民宿产品开发经营中,因此,双方形成了不同特征的利益共同体。

4 研究发现 4.1 旅游小企业的投资动机在民宿行业主要表现为四种类型在调研过程中,发现造成民宿与在地社区互动差异的因素之一是民宿主的投资动机。因此,本文进一步对民宿主的投资动机类型展开研究。徐红罡[30]从创业动机和目标两个维度,将旅游小企业分为生活方式型、维持生计型和商业型三类。维持生计型企业主分成两类:一类以不想到外地打工的年轻夫妇居多,他们认为自己当老板比较轻松,想干什么就干什么。以能够维持生计为经营目的。另一类以退休人士及中老年妇女居多,店面通常比较小或直接以小摊位出现。商业型是指创业者的创业目的是赚钱,他们最关注经营实体所带来的经济利益。Williams & Shaw[31]首先发现生活方式这种动机存在于旅游小企业中,并发现这类旅游企业给目的地带来创新产品,使目的地表现出休闲、活力、多元等特点。Morrison [32]认为生活方式型企业的动机是为了获得足够的收入来维持自己的生存和生活方式,他们并不追求企业的快速成长。

徐红罡[33]在后来的研究中,根据创业的盈利与扩张两个维度,进一步将旅游小企业的生活方式型创业动机分为生活方式保守型和生活方式进取型。其中,生活方式保守型是指经营企业是为了给自己呆在旅游地找个理由,再结合兴趣、特长或市场行情决定经营。这类企业通常不稳定,没有明确的目标,不太关心经营扩张,走一步看一步,只要能维持经营就可以在旅游地长期居住下去。生活方式进取型是由于想要在旅游地长期生活,并围绕兴趣爱好而建立企业。这类企业主通常是外地人,阅历丰富,资金充足,想通过企业经营来实现自己的梦想,并有持续扩充发展的趋势。

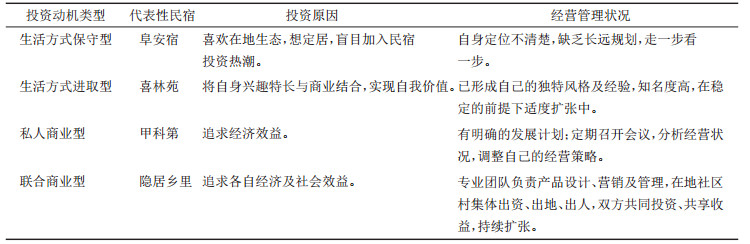

民宿也属于旅游小企业。本研究发现,民宿行业的投资动机有生活方式保守型、生活方式进取型、私人商业型、联合商业型等四类(见表 5)。其中,私人商业型和联合商业型是对徐红罡老师提出的商业型创业动机在民宿行业进一步的维度细分。虽然,民宿行业也有一小部分维持生计型创业者,但由于相对于旅游纪念品销售、旅游零售商店或摊位等其他旅游小企业而言,民宿在资金和技术上的投资门槛更高,因此维持生计型创业者数量上并不多,且其在民宿与在地社区的互动中并没有独特的代表性,故没有将维持生计型民宿纳入研究。

| 表 5 民宿主的投资动机类型表 Tab.5 Table of Investment Motivations for Different Hosts |

阜安宿的创始人投资是因为想在喜洲定居,正好赶上大理民宿投资热潮,于是盲目加入,但经营定位不清晰,缺乏长远规划,代表生活方式保守型的投资动机。喜林苑创始人创业也是因为想在喜洲定居,但其利用社会资源优势,将自身兴趣特长与民宿经营深度结合,实现自身价值的同时,民宿也在稳步扩张,代表生活方式进取型的投资动机。甲科第代表私人商业型的投资动机,投资是为了实现经济效益。同时,为了经营需要或作为本地人的责任,适当参与本地文化保护与建设。隐居乡里代表联合商业型的投资动机,主客双方投资都是为了追求经济及社会效益,已经走上了规范的商业运营道路。

4.2 民宿与在地社区形成四种典型的共生关系,并呈现出由低到高的演化趋势对于互动与共生之间的学理关系,冯德连[34]认为,有媒介在共生体内部各共生单元之间起着纽带作用,包括内生媒介和外生媒介。外生媒介具有很大的外在性和不可控性,如经济波动周期等,共生单元无法改变它,只能适应它、利用它。内生媒介则具有自主性和可控性,是共生体根据自身发展要求所建立的联系方式和制度安排,如股权、正式契约、隐含契约、设计规则、交往方式等。正是共生媒介的不同,使得共生单元之间的信息传递、能量传输与交换、分工与协作方式、共生序的生成与演化等呈现出差异性,并导致显著差异的共生模式和机制,从而对共生体的成长及其竞争优势的形成产生重要甚至是决定性的影响。民宿与在地社区的互动模式即是一种内生媒介。社会互动通常伴随着资源的转换,是人际信息沟通与交换的过程,这个过程实际上就是从他人那里获得资源满足自身需要以消除机体不均衡状态的过程[35]。民宿与在地社区在从浅层到深层、从被动到主动的互动过程中,形成不同程度的相互联系,从而导致二者之间信息传递、能量交换、分工协作方式等差异,并对民宿经营以及在地社区的可持续发展带来不同的影响结果,最终形成由低级到高级四种不同的共生关系,如图 1所示。

|

图 1 民宿与在地社区的共生关系演化图 Fig.1 An Evolutionary Diagram of the Symbiosis Relationship Between Homestays and Local Communities |

以阜安宿为代表的生活方式保守型民宿,与在地社区形成的即是寄生关系,表现为以“被动的社交式浅层互动”为特征的生活、生产方式。“我们作为外来人,要在这里生存下去,就必须与当地人交往。期初,是出于经营的需要,我们会找当地人帮忙办事,渐渐地成了朋友,于是也会参与他们当地人的婚丧嫁娶等礼节性活动。这是一个从生意到生活上的相互需要过程。”(a1、a2)

生产方面,民宿是典型的旅游小企业,民宿主往往同时承担投资者、设计者、管理者和服务人员等多重角色,经营者自身特质显著影响经营策略的选择,有的民宿主利用自身人际社会网络和主客互动来提升经营成功率[36],这类民宿主通常具有较高的创业精神。生活方式保守型民宿主的投资动机是过上想象的生活方式,故可能缺乏创业精神。由于其没有特定技艺专长、社会资源优势不明显、信息渠道闭塞等,该类民宿往往仅发挥居住功能,收入来源渠道单一、竞争优势不明显、经营风险大,不利于自身可持续发展。另外,由于体量小,该类民宿在生产上与在地社区的互动仅限于租赁居民房屋、雇佣保洁人员等方面,在地社区参与不足,未形成更广泛、有深度的相互合作。

生活方面,根据旅居者视角理论[37],作为外来的旅居者,民宿主与社区居民之间存在着明显的“我者”与“他者”的对视,旅居者与在地存在冲突与融合以及文化适应等问题,“外地人”与“本地人”的身份符号意义影响着二者的互动实践。这类民宿与在地社区多为礼节性互动,而社交是双向互利互惠的,其对在地社区的互利性较低,使其在本地相对孤立无援。在被问及“你们对当地人是否有相应的回报或帮助?”时,其称“我们与当地居民来往仅限于朋友间的礼尚往来。我们也很关心本地文化的保护,但我们能做的很有限”(a3、a4)。在问到对当地社区的感情以及将来的打算时,其表示“我们要考虑的首先是活下去,如果能够经营下去,会继续定居在这里。但如果生意没有起色,那就会离开。”(a6)

因此,该类民宿与在地社区之间在情感、信息、能量交流等方面缺乏一致性目标及相匹配的能力,双方之间的能量交换属于单向传递。民宿主作为外来旅居者,以经营民宿的形式寄生于在地社区,依托于在地社区的旅游资源及客流优势,获得生存空间。二者共生专一水平低,共进化作用不明显,共生关系不稳定,是初级的共生状态。

4.2.2 偏利共生以甲科第为代表的私人商业型民宿与在地社区形成的即是偏利共生关系,表现为以“被动的参与式浅层互动”为特征的生活、生产方式。作为一种供需型关系,本地精英的投资动机既有利润追求,也有作为本地人对在地文化的情怀,其愿意在力所能及的范围内为社区建设做贡献。“作为本地人,我们更有意愿去保护本地历史文化,我们几个店都收集陈列了大量反映喜洲历史文化的物品。一是担心这些物品渐渐流失,二是把历史文化气息作为我们客栈的特色。”(b3)

甲科第的创始人,是接受过高等教育的本地人,作为本地精英,能快速向先进案例学习并复制,加之其与本地社会资源有着天然的连接优势,容易与社区形成多样化的共生介质。“我们跟村民的关系比较融洽,生意上和生活上都有往来,也经常参与本村组织的活动。”(b4)但由于该类民宿主自身社会资源优势不明显,势单力薄,导致双方之间虽存在双边交流和物质流动,但只有一方获利,能量流动是单向的,而另一共生单元未得到进化补偿,即二者的能量交换仍然是在地社区促进民宿单向性的偏利共生。“我们比外地人更热爱自己的文化,也更希望能把它保护好,所以我们也愿意去参与保护文化和环境的公益活动。但由于资源有限,我们能做的也有限。”(b5)二者仅仅在土地房屋使用、租金给付、保洁人员雇佣、社区文化展示、社区活动参加等方面有连接,而没能形成一个唇亡齿寒的共生体,合作具有不稳定性和随机性。

本地精英开办的民宿,在一定条件下也可向更高一级进化。例如莫干山探庐者民宿联盟,即是由本地精英成立的,他们抱团学习并引进先进经验,资源整合,联合推广营销,承担起保护和恢复当地生态环境的责任等。该类民宿应在社区旅游中发挥更大甚至是主导性的作用,在乡村社区旅游中起先锋、管理和沟通等作用。

4.2.3 非对称性互惠共生以喜林苑为代表的进取型民宿与在地社区形成的即是非对称性互惠共生关系,表现为以“主动分享价值型深层互动”为特征的生活、生产方式。

生产方面,口碑传播是民宿经营的根本,而是否能形成口碑传播,则依赖于经营者的社会资本,包括社会关系、经验、能力、视野等。那些经营困难的民宿往往是因为社会资源少,无法吸引更多游客,且在产品更新方面也较慢[38]。喜林苑的创始人,作为有特定专长及社会资源优势的外来精英,跨界做民宿,更擅长打破传统民宿的局限,形成经营特色。喜林苑采取“民宿+在地教育+跨文化交流”的模式,深挖在地文化与生态特色,开展在地文化旅行与教育研学等体验式活动,将单一民宿打造成跨文化交流平台。“我们即将开业的新店——喜洲客厅,有与北京某图书馆合作的小型图书馆,与知名陶艺艺术家合作的陶艺作品区,还有小型影像放映室。我们希望将这里打造成喜洲与外界进行文化交流的载体,让更多人了解喜洲及大理的文化。”(c3)喜林苑与在地社区的互动形式丰富多样,由于产品的深度体验性,其营收来源广泛,且顾客平均停留时间长,客单价和平均房价均远高于同行,顾客满意度高,实现了很好的经营业绩。“我来喜林苑是因为听说了林登夫妇创办Linden Center的故事,所以带孩子来感受喜洲的田园生活,孩子很喜欢他们的夏令营建筑设计工作坊,我则很享受每天去逛早市,了解当地食材和文化。”(c28)

生活方面,创始人十几年前选择到大理定居,即是因为对当地的喜爱。其用自由资金对喜洲的文化遗产进行长达3年的修缮保护,之后才慢慢开发利用。喜林苑通过培训,提升在地居民的技能;通过跨文化交流活动,扩展在地居民的视野。“我们村民经常参加喜林苑组织的讲座、乡村音乐会、纪录片观影等活动,寒暑假还会组织村里的孩子学习手工艺,组织青少年影像工作坊。村里一个孩子拍摄讲述大理生活的纪录片《白族的灵魂》还入选了美国高中生电影节奖项,我们很自豪。”(d1)

喜林苑与在地社区是互惠共生的关系,但互惠程度不对称,在地社区处于相对劣势地位。表现在:①从共生单元范围和共生程度上看,喜林苑大量雇佣在地村民参与服务接待。其他村民则以参与在地教育活动的形式,与民宿间接发生联系,而不直接参与民宿投资、经营或接待,不获得直接报酬,在旅游开发中的参与度和获得的分享价值有限。②从能量生产与交换上看,在地社区的旅游资源为民宿发展赋能,喜林苑充分利用该能量,进行民宿产品创新开发,并生产出新的能量。同时,向在地社区分享技术、经验,将在地社区与外界物质、信息、渠道等有效连接,使在地社区获得能量补偿。但由于共生单元范围和共生程度有限,双方能量分配不对称。③从进化机会和进化成本上看,喜林苑依靠品牌效应,为在地社区带来关注度,通过在地教育活动,提升在地居民的文化自豪感,促进在地文化保护。而文化保护口碑,反过来又促进其经营,双方都获得进化,但进化机会和进化成本不对等。由于双方在情感、信息、能量交流等方面能力不对称,在地社区获得的进化机会相对有限,进化成本相对较高。

因此,喜林苑与在地社区为非对称性互惠共生关系。相比于偏利共生,其共生单元之间能够发生双边多向的物质能量交流,但共生单元之间进化创新不同步,能量分配不对称。

4.2.4 对称性互惠共生以隐居乡里为代表的联合商业型民宿与在地社区形成的即是对称性互惠共生的关系。表现为以“价值共创型深层互动”为特征的生活、生产方式。

隐居乡里采取“民宿+乡村体验+农特产品销售”的模式,改造乡村院落,以在地社区生态及文化为民宿赋能,将在地社区打造成乡村民宿综合体。其员工多由在地居民构成,他们既是民宿的场地提供者、投资人,也是管理员,享受双重收益。“隐居乡里的核心竞争力是在地化服务和共生模式。我们与当地村民共同分成,共享民宿发展收益。通过人来植入文化,每个小院都有一个当地管家,本地人服务保证了项目能准确体现当地民俗特色和人文情怀。村民可以享受去除成本后收益的60%,我们拿40%,这样的利益让渡,深受村民欢迎。”(e05)由于统一接受服务及管理培训,统一运营,服务质量更稳定可控,故顾客满意度较高。因其“轻资产、低风险”的联合投资运营模式,在知名度提升后,有着更强的品牌成长力,故实现每年扩张近30个店的发展速度。另外,根据每个村子的特点,打造“一村一品”,拓展成一个集乡村生活体验、农产品销售于一体的“新型乡村产业社区”,实现经济、社会与生态等多方位的价值。

从共生单元的范围和共生程度上看,其运营的民宿,法人是村集体,其并不持有或租赁物业,而是与村集体直接签约,采用“三权分离”的模式,即所有权归村民,承包权归村集体,运营管理权归隐居乡里,盈利按照相应比例分成。日常管理上,采用管家模式,隐居乡里提供在地化培训,让村民作为管家,负责民宿接待、维修、保洁等工作[39]。投资资金最初来源于有能力投资的村民房东,后期引入了金融机构、扶贫机构等多元化组织。双方基于资源优势分工合作,依靠成熟的合伙机制相互约束,利益互惠。共生界面上的共生单元范围更广、共生程度更深。

从能量生产与交换上看,隐居乡里以独特的运营模式和平台优势,获得在地社区“人、钱、房、文化、生态”各方面的资源,产生双边多向的能量交换;双方分工合作,关系对称,以乡村民宿综合体的形式抱团,生产出更大的能量;按照“三权分离”的机制,获得各自的价值,双方能量分配对称,具有更高的能量生产率和交换率。

从进化机会和进化成本上看,隐居乡里与在地社区双方资源优势互补,使得双方在情感、信息、能量交流等方面有着一致性的目标及相互匹配的能力。因此,在共生关系中,双方可以共享、生产并交换更多的物质、信息及能量,最终获得各自的进化,且进化机会和进化成本对等。

因此,隐居乡里与在地社区,为对称性互惠共生的关系。双方基于各自的资源优势,共同开发在地民宿及周边产品,共同投资、共担风险、共创价值、共享收益,形成民宿利益共同体。

5 结论与讨论 5.1 结论本文将旅游社区共生研究聚焦化,着重研究了该界面上影响关系最强的两个主体,即民宿与在地社区,通过对四个典型案例挖掘,归纳出二者互动的四种典型模式,并发现由此形成由低到高四种共生关系:寄生、偏利共生、非对称性互惠共生、对称性互惠共生。其中,寄生是最简单、最原始的共生模式,对共生体的进化推进作用最小。对称性互惠共生代表了共生系统进化的方向,是最稳定最有效率的共生模式。在此关系下,各单元实现双向关联,并产生新的能量,使交流机制呈现双边和多边性,有利于彼此之间能量、信息、物质等的自由流动,减少利益分歧,从而达到帕累托最优。研究发现:

(1)民宿的四种共生模式演进过程,正好体现了我国民宿业从以住宿接待为主的旅游要素发展到作为旅游吸引物本身的演变过程。在此过程中,其与在地社区慢慢地相融相促,提高创新活力,从而产生新的旅游吸引力,最终达到共荣共生的阶段。

(2)促成二者共生的内生媒介是二者的互动模式,外生媒介则是体验经济、文旅融合、乡村振兴等时代大环境。民宿将在地社区及文化纳入产品开发,是其突破传统住宿型民宿的局限、提升民宿产品的附加值、回应消费者对旅游深度体验的需求、实现民宿产业良性发展的必然选择。同时,也是促进在地社区深度参与民宿旅游开发、促进社区文化觉醒与文化自信、让民宿旅游开发利益切实惠在地、实现民宿对乡村振兴促进作用的必由之路。

(3)在以大理为代表的国内各民宿旅游地,民宿与在地社区的共生关系普遍未能发展到最高级的对称性互惠共生。由于民宿的经营依赖于对产权、村落环境、公共空间、村落景观、人员分工等方面做出统一安排,需要一系列制度条件。故以集体经济为代表的在地社区自治,是促进在地民宿旅游可持续发展,促使二者形成稳定可靠关系的重要保证,村民自治行动是民宿产业从外部支持向内部发展转化的关键。

(4)民宿主的投资动机是二者互动关系形成的影响因素之一,并进一步将民宿主的投资动机归纳为生活方式保守型、生活方式进取型、私人商业型、联合商业型。

5.2 讨论与建议(1)本研究构建了民宿与在地社区的共生关系演化模型,为民宿企业审视自身定位及问题提供新的视角,从而促使民宿企业变“被动”为“主动”,建构与在地社区的共生和谐关系,为民宿旅游开发决策及产业升级等提供可借鉴的案例及理论依据。主要的研究贡献体现在以下三个方面:①研究拓展了旅游共生的研究范畴和深度,证实了前人关于旅游社区共同体内各共生单元之间也存在两两共生关系的论断[18],进一步揭示了二者共生关系的形成机理。②已有文献认为旅游社区内部成员之间存在利益冲突的问题[17],本研究关注民宿与在地社区这两个重要成员,从互动和共生关系入手揭示二者的行为响应以及共同发展过程中的协商、适应、演变等重要规律,对理解和解决民宿商业化开发使在地文化原真性丢失、村落空心化、空间剥夺、底层村民失权、利益分配不均衡等问题[2, 3, 22]提供了新视角。③研究回应了学界关于乡村振兴及民宿旅游开发中人地关系[2]、民宿与依存环境互动关系[40]等问题的研究呼吁,也是对民宿主这一特殊旅居者与在地社区之间社会互动[37]的微观研究初探。

(2)当前,民宿与在地社区尚未形成完整的共生界面以及稳定的交流合作机制,共生效益有限。共生能量是共生关系稳定与发展的关键,即共生单元双方资源是否有效生产、交换及配置,是否形成协同作用和创新活力。只有同时增大共生效应结果和减小共生阻尼系数,共生能量才会增大[41],即不仅要提高在地社区的自组织能力,而且要优化合作机制、沟通机制、监督机制等。因此,建议:①民宿方面。首先,应积极创新,建构基于在地社区文化体验的差异化民宿产品特色体系,丰富自身产品内涵;其次,应主动利用自身的社会资源优势,架起在地社区与外界连接的桥梁,在旅游开发中促进在地社区的文化觉醒、保护、传承与繁荣。②在地社区方面。应提升自治能力,在民宿旅游开发中,有能力充分发挥主体优势,避免开发利益向外来开发商和村落精英倾斜,导致贫富差距拉大或旅游地“空心化”等负面结果。③旅游目的地政府方面。应建立民宿准入制度,从投资动机、创始人社会资本等方面加强对外来投资者的筛选,确保投资者有意愿、有能力与在地社区构建可持续的共生关系。最后,应积极引进先进的对称性互惠共生式民宿开发模式,使民宿与在地社区逐渐形成利益共享、风险共担、协同共进的新型互动共生关系,在市场竞争中完成共生单元及共生体系的优化与进化。

注释:

① 国办发〔2015〕85号《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》。

② 姜姗姗, 李彬. 隐居乡里的“共生式”运营模式. 酒店学人[C].2019(09)。

| [1] |

周建标. 发展乡村民宿旅游助推乡村振兴战略的路径选择——以福建省为例[J]. 经济视角, 2018(6): 93-99. [Zhou Jianbiao. The development of rural tourism to promote the strategy of rural revitalization path selection: Taking Fujian province as an example[J]. Economic Perspective, 2018(6): 93-99.] |

| [2] |

唐献玲. 基于共生理论的乡村旅游利益冲突与治理机制[J]. 社会科学家, 2020(10): 41-47. [Tang Xianling. Interest conflict and governance mechanism of rural tourism based on symbiosis theory[J]. Social Scientist, 2020(10): 41-47. DOI:10.3969/j.issn.1002-3240.2020.10.007] |

| [3] |

张海洲, 徐雨晨, 陆林. 民宿空间的地方表征与建构——网络博客的质性分析[J]. 旅游学刊, 2020, 35(10): 122-134. [Zhang Haizhou, Xu Yuchen, Lu Lin. Place representation and construction of homestay inns: Qualitative analysis of blog posts[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(10): 122-134.] |

| [4] |

Murphy P, Murphy A. Strategic management for tourism communities: Bridging the gaps, channel view, Clevedon[J]. Tourism Management, 2007, 28(3): 940-948. DOI:10.1016/j.tourman.2006.05.008 |

| [5] |

洪黎民. 共生概念发展的历史、现状及展望[J]. 中国微生态学杂志, 1996, 8(4): 50-54. [Hong Limin. Historical review survey and prospect for development of symbiosis concept[J]. Chinese Journal of Microecology, 1996, 8(4): 50-54.] |

| [6] |

朱德亮, 张瑾. 基于共生理论的桂黔湘边区民族旅游竞合模式研究[J]. 广西民族研究, 2012(4): 185-192. [Zhu Deliang, Zhang Jin. The cooperation competition model of ethnic tourism in Guangxi-Guizhou-Hunan border based on the symbiosis theory[J]. Guangxi Ethnics Studies, 2012(4): 185-192. DOI:10.3969/j.issn.1004-454X.2012.04.030] |

| [7] |

杨玲丽. 共生理论在社会科学领域的应用[J]. 社会科学论坛, 2010(16): 149-157. [Yang Lingli. The application of symbiosis theory in the field of social science[J]. Tribune of Social Sciences, 2010(16): 149-157.] |

| [8] |

胡守钧. 社会共生论[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2006: 1-13. [Hu Shoujun. Social Symbiosis Theory[M]. Shanghai: Fudan University Press, 2006: 1-13.]

|

| [9] |

刘荣增. 共生理论及其在构建和谐社会中的运用[J]. 中国市场, 2006(Z3): 126-127. [Liu Rongzeng. Symbiosis theory and its application in building a harmonious society[J]. Chinese Market, 2006(Z3): 126-127.] |

| [10] |

袁纯清. 共生理论——兼论小型经济[M]. 北京: 经济科学出版社, 1998: 4-27. [Yuan Chunqing. Symbiosis Theory: A Combination of Small Economy[M]. Beijing: Economic Science Press, 1998: 4-27.]

|

| [11] |

Stringer Peter F, Pearce Philip L. Toward a symbiosis of social psychology and tourism studies[J]. Annals of Tourism Research, 1984, 11(1): 5-17. DOI:10.1016/0160-7383(84)90093-8 |

| [12] |

钟俊. 共生: 旅游发展的新思路[J]. 重庆师专学报, 2001(3): 17-19. [Zhong Jun. Symbiosis: New thought on the development of tourism[J]. Journal of Chong Qing Teachers College, 2001(3): 17-19.] |

| [13] |

陆相林, 孙中伟, 马世猛. 京津冀区域城市旅游共生关系分析与协同发展对策[J]. 经济地理, 2016, 36(4): 181-187. [Lu Xianglin, Sun Zhongwei, Ma Shimeng. The symbiotic relationship and the polycentric cooperative development countermeasures of urban tourism in Beijing-Tianjin-Hebei metropolitan[J]. Economic Geography, 2016, 36(4): 181-187.] |

| [14] |

许春晓, 佘白连. 旅游目的地间共生的市场驱动机制研究[J]. 旅游学刊, 2016, 31(7): 96-105. [Xu Chunxiao, She Bailian. Market dynamic mechanisms in the symbiosis between tourist destinations[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(7): 96-105. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2016.07.015] |

| [15] |

连远强. 国外创新网络研究述评与区域共生创新战略[J]. 人文地理, 2016, 31(1): 26-32. [Lian Yuanqiang. A review of foreign literature of innovation network and regional symbiotic innovation strategy[J]. Human Geography, 2016, 31(1): 26-32.] |

| [16] |

王维艳, 林锦屏, 沈琼. 跨界民族文化景区核心利益相关者的共生整合机制——以泸沽湖景区为例[J]. 地理研究, 2007, 26(4): 673-684. [Wang Weiyan, Lin Jinping, Shen Qiong. A study on the symbiotic integrative mechanism of key stakeholders in the transboundary ethnic cultural scenic spot: A case of the scenic spots in Lugu Lake area of Yunnan province[J]. Geographical Research, 2007, 26(4): 673-684. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2007.04.004] |

| [17] |

苏海洋, 陈朝隆. 不同开发模式红色旅游景区与核心旅游社区共生发展差异研究——以革命老区梅州蕉岭县为例[J]. 资源开发与市场, 2020, 36(4): 434-441. [Su Haiyang, Chen Chaolong. Research on symbiotic development differences between red tourism scenic spots and core tourism communities with difference development modes: Taking Jiaoling county of Meizhou as an example[J]. Resource Development and Market, 2020, 36(4): 434-441. DOI:10.3969/j.issn.1005-8141.2020.04.018] |

| [18] |

唐仲霞, 刘梦琳, 向程, 等. 旅游社区治理多主体共生模式研究——基于青海省两个典型社区实例[J]. 人文地理, 2018, 33(6): 125-131. [Tang Zhongxia, Liu Menglin, Xiang Cheng, et al. Analysis of multiple-agents'symbiotic patterns of tourism community governance: Based on the case of two typical communities of Qinghai province[J]. Human Geography, 2018, 33(6): 125-131.] |

| [19] |

陶虹佼. 乡村振兴战略背景下发展民宿业的路径研究——以江西省为例[J]. 企业经济, 2018, 37(10): 158-162. [Tao Hongjiao. Research on the path of development of homestay industry under the background of rural revitalization strategy: Taking Jiangxi province as an example[J]. Enterprise Economy, 2018, 37(10): 158-162.] |

| [20] |

王敏, 王盈盈, 朱竑. 精英吸纳与空间生产研究: 民宿型乡村案例[J]. 旅游学刊, 2019, 34(12): 75-85. [Wang Min, Wang Yingying, Zhu Hong. Research on elite absorption and space production: The case of homestay inn village[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(12): 75-85.] |

| [21] |

陈燕纯, 杨忍, 王敏. 基于行动者网络和共享经济视角的乡村民宿发展及空间重构: 以深圳官湖村为例[J]. 地理科学进展, 2018, 37(5): 718-730. [Chen Yanchun, Yang Ren, Wang Min. Development process of rural homestay tourism and spatial restructuring with the actor-network method from the perspective of shared economy: A case study of Guanhu village in Shenzhen[J]. Progress in Geography, 2018, 37(5): 718-730.] |

| [22] |

张圆刚, 陈希, 余向洋, 等. 旅游者的民宿认同机制及行为差异研究[J]. 人文地理, 2019, 34(5): 117-125, 148. [Zhang Yuangang, Chen Xi, Yu Xiangyang, et al. An analysis of the tourists'bed and breakfast identifying mechanism and difference in their selection behavior influence[J]. Human Geography, 2019, 34(5): 117-125, 148.] |

| [23] |

张朝枝, 朱敏敏. 文化和旅游融合: 多层次关系内涵、挑战与践行路径[J]. 旅游学刊, 2020, 35(3): 62-71. [Zhang Chaozhi, Zhu Minmin. The integration of culture and tourism: Multi-understandings, various challenges and approaches[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(3): 62-71.] |

| [24] |

冯振伟, 韩磊磊. 融合·互惠·共生: 体育与医疗卫生共生机制及路径探寻[J]. 体育科学, 2019, 39(1): 35-46. [Feng Zhenwei, Han Leilei. Integration, reciprocity, symbiosis: Study on the symbiosis mechanism and path of sports and medical health[J]. China Sport Science, 2019, 39(1): 35-46.] |

| [25] |

白长虹, 刘欢. 旅游目的地精益服务模式: 概念与路径——基于扎根理论的多案例探索性研究[J]. 南开管理评论, 2019, 22(3): 137-147. [Bai Changhong, Liu Huan. The concept and path of tourism destination fine service pattern: An exploratory research based on multi case study and grounded theory[J]. Nankai Business Review, 2019, 22(3): 137-147. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2019.03.013] |

| [26] |

毛基业, 陈诚. 案例研究的理论构建: 艾森哈特的新洞见——第十届"中国企业管理案例与质性研究论坛(2016)"会议综述[J]. 管理世界, 2017(2): 135-141. [Mao Jiye, Chen Cheng. The theoretical construction of case studies: Eisenhart's new insights-summary of the 10th China enterprise management case and qualitative research forum (2016)[J]. Management World, 2017(2): 135-141.] |

| [27] |

邱玮, 白长虹. 基于扎根理论的旅游品牌内化研究——以一家五星级酒店为例[J]. 旅游学刊, 2012, 27(10): 46-52. [Qiu Wei, Bai Changhong. Study on the internalization of tourism brands based on grounded theory: A case of a five-star hotel[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(10): 46-52. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2012.10.006] |

| [28] |

曾国军, 李浩铭, 杨学儒. 烙印效应: 酒店如何通过师徒制发展组织操作常规[J]. 南开管理评论, 2020, 23(2): 75-84. [Zeng Guojun, Li Haoming, Yang Xueru. Imprinting effect: How to develop hotel operation routine through mentoring system[J]. Nankai Business Review, 2020, 23(2): 75-84. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2020.02.008] |

| [29] |

陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京: 教育科学出版社, 2000: 277-288. [Chen Xiangming. Qualitative Research Methods and Social Science Research[M]. Beijing: Educational Science Press, 2000: 277-288.]

|

| [30] |

徐红罡, 马少吟. 旅游小企业的创业机会识别——桂林阳朔西街案例[J]. 旅游学刊, 2012, 27(8): 18-26. [Xu Honggang, Ma Shaoyin. Entrepreneurial opportunity recognition process of small tourism businesses: A case study of Yangshuo Xijie[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(8): 18-26.] |

| [31] |

Williams A M, Shaw G, Greenwood J. From tourist to tourism entrepreneur, form consumption to production: Evidence from Cornwall, England[J]. Environment and Planning, 1989, 21(12): 1639-1653. DOI:10.1068/a211639 |

| [32] |

Morrison A, Rimmington M, Williams C. Entrepreneur Ship in the Hospitality, Tourism and Leisure Industries[M]. Oxford: Batter worth Heinemann, 1999: 252-263.

|

| [33] |

梁微, 徐红罡, 罗德里·托马斯. 大理古城生活方式型旅游企业的动机和目标研究[J]. 旅游学刊, 2010, 25(2): 47-53. [Liang Wei, Xu Honggang, Rhodri T. Study on the motivation and objectives of life styled business in Dali ancient city[J]. Tourism Tribune, 2010, 25(2): 47-53. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2010.02.013] |

| [34] |

冯德连. 中小企业与大企业共生模式的分析[J]. 财经研究, 2000, 26(6): 35-42. [Feng Delian. An analysis on the symbiosis models of small & medium enterprises and larges ones[J]. The Study of Finance and Economics, 2000, 26(6): 35-42.] |

| [35] |

胡荣. 社会互动的类型与方式[J]. 探索, 1993(6): 65-69. [Hu Rong. Types and ways of social interaction[J]. Probe, 1993(6): 65-69.] |

| [36] |

Chou H J. A study on the effects of entrepreneurship and interpersonal network on the business performance of bed-and-breakfast (B & B) inn operators in Taiwan[J]. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 2008, 4(1): 149-158. |

| [37] |

王金莲, 苏勤. 第二居所旅居者与当地居民社会互动过程及机制——以三亚市为例[J]. 地理研究, 2021, 40(2): 462-476. [Wang Jinlian, Su Qin. The social interaction processes and mechanisms between second home sojourners and local residents: A case study of Sanya city, China[J]. Geographical Research, 2021, 40(2): 462-476.] |

| [38] |

彭青, 曾国军. 家庭旅馆成长路径研究: 以世界文化遗产地丽江古城为例[J]. 旅游学刊, 2010, 25(9): 58-64. [Peng Qing, Zeng Guojun. Research on the growth path of family hotels: A case study on world cultural heritage, Lijiang ancient town[J]. Tourism Tribune, 2010, 25(9): 58-64. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2010.09.009] |

| [39] |

吴春花. 隐居乡里, 打造新型乡村产业社区的新式乡建——访隐居乡里创始合伙人金雷[J]. 建筑技艺, 2018(5): 40-47. [Wu Chunhua. Living in seclusion in the village, creating a new type of township construction for a new type of rural industrial community-interview with Jin Lei, founding partner of the seclusion in the village[J]. Architecture Technique, 2018(5): 40-47. DOI:10.3969/j.issn.1674-6635.2018.05.009] |

| [40] |

张海洲, 虞虎, 徐雨晨, 等. 台湾地区民宿研究特点分析——兼论中国大陆民宿研究框架[J]. 旅游学刊, 2019, 34(1): 95-111. [Zhang Haizhou, Yu Hu, Xu Yuchen, et al. Analysis on the characteristics of minsu (B & B) research in Taiwan, China and the theoretical framework of minsu (homestay inn) research in mainland China[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(1): 95-111.] |

| [41] |

袁年兴. 共生理论: 民族关系研究的新视角[J]. 理论与现代化, 2009(3): 14-18. [Yuan Nianxing. Symbiosis theory: A new perspective of ethnic relations research[J]. Theory and Modernization, 2009(3): 14-18. DOI:10.3969/j.issn.1003-1502.2009.03.003] |