2. 华南理工大学 建筑学院亚热带建筑科学国家重点实验室, 广州 510641

2. School of Architecture, State Key Laboratory of Subtropical Building Science, South China University of Technology, Guangzhou 510641, China

转型期的社会与城市,面临着种种激变与重构[1-3],存在各种矛盾与不协调,在此背景下,人本关怀的回归、“扎根基层”的社区实践成为城市发展的重要方向。社区既是城市发展的一种视角,更是一个意义深远的践行单元。今天的社区实践取得了一定成效,但仍面临着各种问题与挑战。一方面,基层治理作为把握城市内部脉络的重要手段,被赋予愈发重要的角色[4, 5],自下而上的驱动模式逐步渗透,扎根于基层生活的意识形态与在地情感,逐步焕发其关键聚力与活力[6];而另一方面,人口大规模流动与更替、社会经济关系的结构变化等背景下,传统的毗邻为亲、友好互助、组织有序的邻里关系逐渐被瓦解[7, 8],而新的邻里秩序仍未建立,面对众多的社会和城市问题,基层的力量严重缺位,主要表现在:基层的组织与运行机制并不完善,更多是浮于表面的基层“行政”管理形式,执行自上而下的任务,基层的活力与能量尚未得以有效释放;邻里的多种社会管理功能丧失,道德范式弱化;邻里关系冷漠,缺乏归属感与安全感等。相关研究多从空间与社会环境、情感、治理模式等方面[9-12],来剖析社区的特征与存在问题,并探讨相关的发展对策。

邻里可理解为社区中更为细小的、更强调亲密关系的有机单元[13],“信任、互惠、规范”是邻里潜功能的核心词[14],它一定程度反映了社区更为内核的属性,即强调基于地缘临近的共同生活,及由此形成的各种关联、互动、共效共享及影响等[15-17],并隐含着各种发展动力及系列问题,而这也正是社区的本质所在。故本文拟从社区的本质出发,结合广州实证调研数据,对“邻里性”的内涵、测度与特征等进行深入解读,探讨在现代城市语境下,社区如何回归本质以重塑其家园感,培育与激活自下而上的基层能量,形成“内生驱动”式的良性发展。

2 社区的共同体内涵与邻里性本质 2.1 社区的共同体内涵 2.1.1 社区的共同体内涵德国社会学家滕尼斯(Ferdinad Tonnies)在1887年发表的《共同体与社会》中,首次把共同体(community)从社会(society)概念中分离出来,中文译作“社区”。他指出这两种概念的区别与对立性,即区别于强调目的性与功利性的“法理社会”,共同体则是强调“本质意志”与“自然情感”的“礼俗社会”[18]。齐格蒙特·鲍曼(Zygmunt Bauman)在滕尼斯所提出的共同体意向基础上,进而揭示了共同体中根源性问题——自由与确定性之间的悖逆关系[19],指出个体命运被结构化的社会力量所形塑,处于消极服从的状态。如此进一步表明,共同体是一个高度抽象的概念(在现实生活中并不存在,更多是“共同体”和“社会”的混合物),这种“原型”也正是共同体内涵的起点。

共同体一词的英文community是由拉丁文前缀“com”(“一起”、“共同”)和伊特鲁亚语单词“munis”(“承担”)组成的,可见“community”具有“共同承担、共同经历”之原意;而共同体(ge-meinschaft)在德文中的原意是共同生活,滕尼斯用它来表示建立在自然情感一致基础上、紧密联系、富有人情味、排他的社会联系或共同生活方式。

可见,共同体作为一种社会学概念,深刻传释了人们对聚居生活的本质需求,“共同体”之所以区别于“社会”,在于其自然而然的内生性和人本性,及其去功利化和去机械化。在现实中,尽管经历不同阶段的内涵演化,共同体融入了不同的经济市场、社会资本、权利组织、多方资源等因子[20, 21],具有多元的释意,但“本质意志”与“自然情感”的特质依然以不同的方式嵌刻于其中,并发挥着重要的作用,其主要含括了:①内化性(温暖感);②成员身份(认同、归属感);③信念(目标、责任、担当)等几个层面的深层内涵。

2.1.2 社区作为“生活—利益—情感”共同体现代社区在一定地域空间内,承载着居住生活、社会经济等多样功能,并产生于包括家庭、产权拥有者、企业和当地政府等在内的多元参与主体[22],为此涵括了物质空间、社会、经济、治理的多维属性特征。多元的功能与多维的属性,孕化了各种共同体特征,从共同性(“com-”)的视角具体可理解为[23-27]:①存有共同的生活方式、行动特征;②存有共同社群活动场域,共同的习惯、风俗、文化等;③基于共同的经历、体验、故事,形成共同的感知、思想、回忆等;④具有一定的封闭性,但开放性、流动性、边界不稳定性等特征趋于明显;形成一定的居民交往与互动,以及相对稳定的社会网络与结构;⑤存有共同的需求、目标、利益,并在共同的群体行动中得以实现;⑥具有空间、社会资本、社区资源、效益等多维的共享性,并成为社区成员建立密切关系、形成我群意识的重要机制;⑦存有共同的信念、认同、归属等情感;⑧具有一定的确定性,安全感、信任感和温暖感,相互理解、守望相助;⑨存有共同的行动范式,责任感和家园精神。

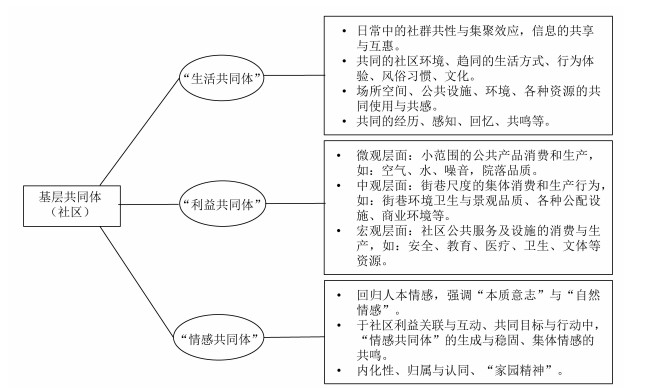

基于以上各项的“共同性”,现代社区可理解为蕴含了“生活共同体”、“利益共同体”、“情感共同体”三个层面的内涵构成(图 1)。其中①—④体现了社区作为“生活共同体”的内涵,是社区的基础本底和土壤;⑤—⑥体现了社区作为“利益共同体”的内涵,功能性与利益性的内嵌,引发现代社区新的驱动与运作模式,资源、效益等的共享性是社区我群意识形成的重要机制;⑦—⑨体现了作为“情感共同体”的内涵,情感联结及其相关的效应是社区的深层嵌刻的内生隐性动力。

|

图 1 基层共同体的内涵构成 Fig.1 The Connotative Composition of Community |

社区的共同体内涵既强调了内生性和人本性,也传释了多元的“共同性”特征与效应,这种源于“毗邻而居”所形成的关系、共性、及系列的效应影响,正是社区的邻里性本质所在,即强调关系的联结、情感的归属与认同,内嵌着“我向”意识,隐含着行动与担当。

国外学者较早提出“邻里性”(neighboring)的概念,其涵括了邻里现象、情感、行动、及正负影响等因素的探究[28]。首先,邻里性源于人们毗邻而居所形成的社会关联与互动[29], 这是自古以来人类聚居的基本属性,满足各种生产、生活、心理的需求,有利于安全、互惠、社会经济效率等,如在远古的石器时代,人们毗邻而居,便于分享食物和处理垃圾。因此,部分研究也主要关注邻里交往互动的现象,如用邻里互动的频率来反映邻里性的特征或水平[30, 31]。但也有研究提出相关的质疑如“交往频率越多,是否就一定能代表邻里性水平越高吗?”,并进一步指出,应更多关注邻里互动的品质、相关的行动力影响与效益等,强调通过邻里感知评价、邻里情感等来反映邻里性的特征、度量邻里性水平更是被广泛认可和使用[32, 33]。从这层意义来看,邻里性不仅仅是社会性,而是基于地缘邻近的“综合效应”,蕴含了邻里层面更丰富的“人—地”关系,如物质、社会环境(感知评价)、邻里认同与依恋、行动参与活力,及其相互关系与效应等等。

此外,社区感、地方与地方感、地方依恋等相关研究与测度模型也从不同侧面反映了邻里性的相关内涵。如社区感的经典构成模型有:Sarason提出的:共同感知、相互依赖、维护意愿及归属情感[34];McMillan and Chavis提出的:成员资格、社区影响、需求的满足及情感联系[35];Heather M. Chipuer and Grace M.H. Pretty提出的:共同需求、成员资格、影响及情感联结[36];Long D A & Perkins D D提出的:社会联结、相互关心、社区价值等[37]。如地方依恋的经典构成模型有:Kyle G,Graefe A,Manning R.提出的三维量表,即地方认同、地方依赖、社会纽带[38];Kyle, et al提出的四维量表,即环境期望、情感、喜好、社交联结[39];Hammitt W E等提出的五维量表,即地方熟悉性、地方归属感、地方认同、地方依赖、地方根基等[40]。

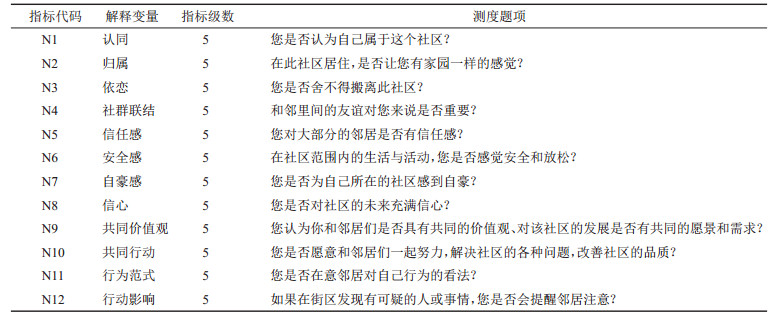

基于上述的相关综述,强调社区更深层的本质特征,本研究把邻里性界定为:基于地缘临近的共同生活,以及各种在地的物质、社会环境作用影响下,而产生的邻里感知与内化情感,及形成的内生行动影响等。并结合已有的相关测度模型[41-44],归纳出其主要解释变量,包括:认同、归属、联结、依恋、信任、安全感、自豪感、信心、共同价值观、行为范式、行动影响等,梳理出12个具体的测度条目(表 1),以此来反映邻里互动的品质、邻里的活力聚力、及蕴含的行动力等。并在下述研究中,结合具体的案例调研数据,进一步验证条目的合理性,及探究邻里性的因子构成与特征。

| 表 1 邻里性的测度量表 Tab.1 The Measure of Neighboring |

为确保邻里性测度量表的合理与有效性(并可用于后续的模型及相关分析),研究结合广州15个案例社区(含括了五大典型的社区类型)3302套调研问卷数据,对量表进行信、效度检验。主要采用探索性因子分析(EFA)来探究其因子结构,并在此基础上采用验证性因子分析(CFA)来检验量表的结构效度。

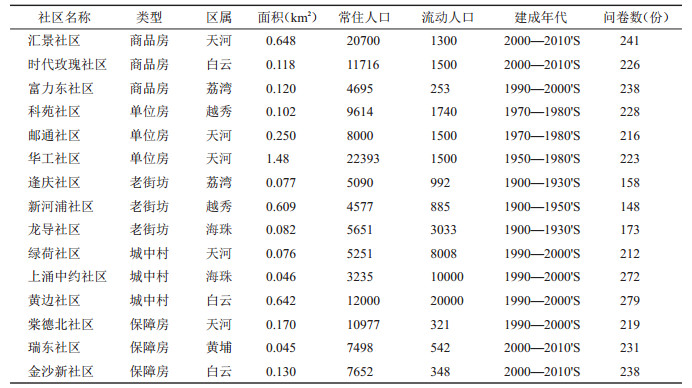

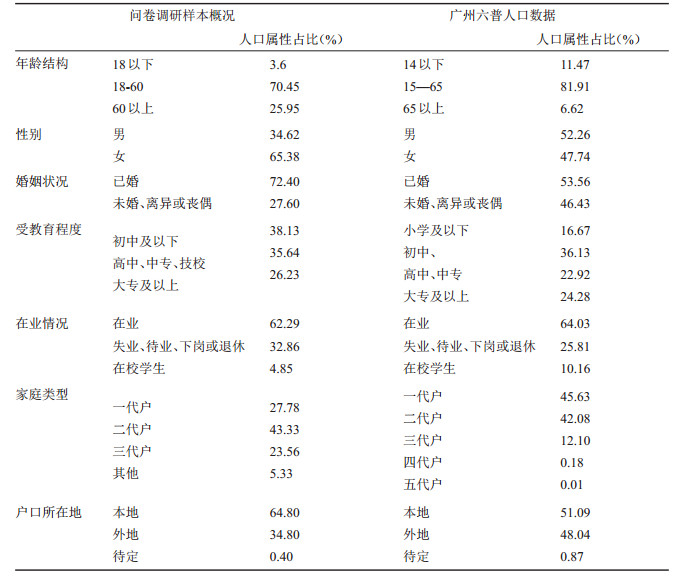

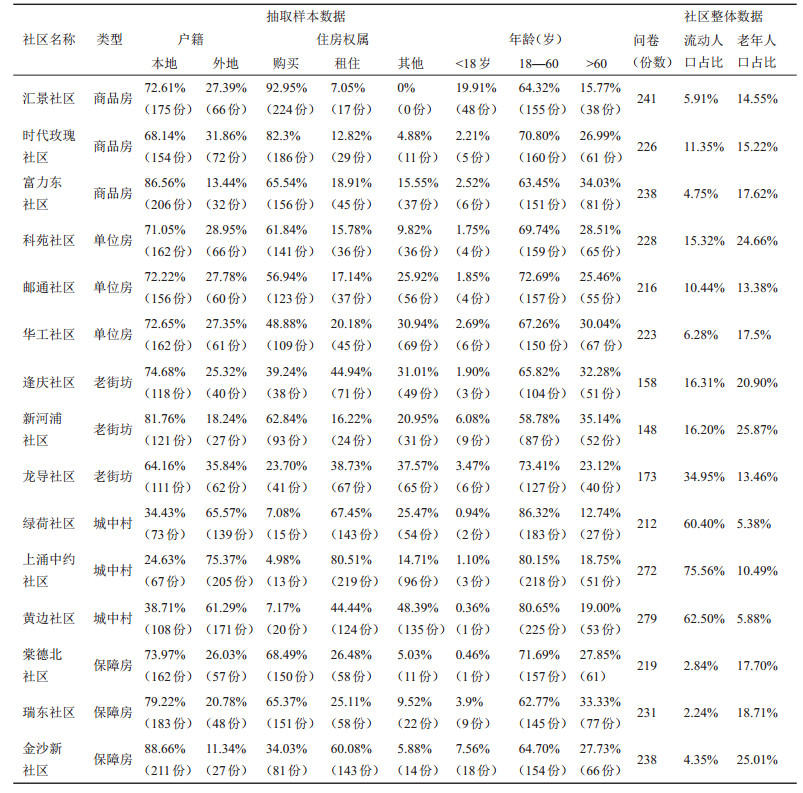

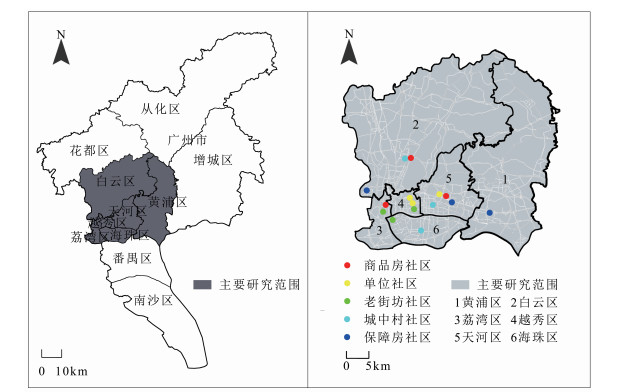

3.1.1 样本概况社区样本的选择含括了商品房社区、单位社区、老街坊社区、城中村社区及保障房社区五大类典型社区,综合考虑了区位、建设年代、人口结构特征、规模等因素,选样范围主要集中在广州主城区(图 2)。在同类型社区中也含括了具有不同因素特征的样本,如三个商品房社区样本分别位于新中心城区、偏远城区、老城区不同的区位。如老街坊社区的三个样本,则综合考虑了区位、收入水平、更新发展历程等因素的差异性。调研于2018年6月至2019年6月间在各社区开展,主要采取现场问卷发放并结合相关访谈,共回收3302份有效问卷。问卷的主要内容包括邻里性的12个题项以及年龄、教育水平、职业、户籍、收入、家庭成员、居所等基本的人口社会属性特征,15个样本社区的基本信息如表 2所示。调研对象的年龄结构以18—60岁为主,占比70.6%;已婚人士占82.40%,在业人士占比62.29%;受教育程度以高中及以上为主,大专及以上学历占比为26.23%。对比广州市六普数据(表 3),样本的年龄结构、性别比,有一定程度的向老年、女性群体倾斜,这与相关研究结果相符合,即老人、女性有更多的时间参与社区日常交往与活动,并作为社区的主要联系纽带。已婚比例由于调研对象以成年为主,也略为偏高。样本的总体结构比例,在合理的解释范围内,具备代表性。社区内的抽样,则主要通过调研现场不同时段的随机采样,并对受访人群的基本特征包括年龄、性别、户籍等进行一定比例的控制,确保采样的有效性。各社区抽取样本的社会经济属性特征信息如表 4所示。

|

图 2 样本社区的区位分布示意图 Fig.2 Location Distribution of Sample Communities |

| 表 2 样本社区概况 Tab.2 General Situation of Sample Communities |

| 表 3 样本的人口属性概况—广州六普数据对比表 Tab.3 Samples' Population Attributes—Comparing with Guangzhou Liupu Data |

| 表 4 各社区抽取样本的社会经济属性特征—社区整体数据的对比 Tab.4 Social and Economic Attribute Characteristics of Sample Drawn—Comparing with the Overall Data of Each Community |

信度主要是指测量工具(问卷量表)的可信度,即在不同的时间对不同的研究对象均有较一致性的测量“刻度”。本研究采用SPSS22.0软件来分析邻里性量表的内部一致性系数,即克伦巴赫α信度,根据Hair,Anderson,Taehan的研究,一般内部一致性系数大于0.7表明量表的可靠性较高[45],结果显示,该邻里性量表的克伦巴赫α信度为:0.841,说明量表的信度良好。

3.1.3 探索性因子分析(EFA)探索性因子分析法(EFA)是一项用来找出多元观测变量的本质结构并进行处理降维的技术,能够将具有错综复杂关系的变量综合为少数几个主因子。研究采用IBM SPSS 21.0软件对问卷调研数据进行分析,探索该邻里性量表的因子结构。

在进行探索性因子分析(EFA)前,首先需检验变量是否适合进行因子分析,具体先进行KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)检验和Bartlett球形检验。该KMO检验显示KMO值为0.891,Bartlett球形检验的卡方值显著(χ2(66) = 4687.837,p<.0001),表明适合做因子分析。

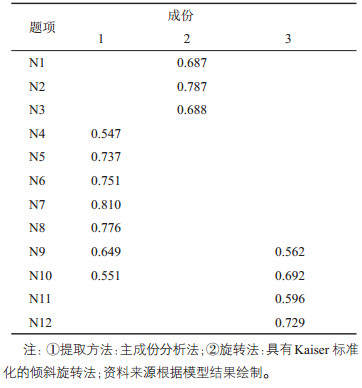

在探索性因子分析(EFA)中,采用主成份分析法进行因子提取。结果表明,该模型的方差解释率为56.115%,最终析出三个主因子,分别解释了总体方差的37.14%,10.94%,8.03%,特征值分别为4.457,1.313,1.064,均大于1。以0.50为边界删除载荷过小的参数后(Kline, 2005),各题项在相应因子中的载荷及因子间相关性如下表所示(表 5、表 6),12个题项的载荷均大于0.50,无需删除,其中题项N9、N10在因子1及因子3中均产生影响,取载荷较大的为其因子结构。由此,通过探索性因子分析(EFA)发现,该邻里性量表的三因子结构为:因子1(NF1): N1、N2、N3;因子2(NF2): N4—N9;因子3(NF3): N10、N11、N12。

| 表 5 邻里性的三因子结构矩阵(EFA结果) Tab.5 Neighboring's Three-Factors Structure Matrix (EFA result) |

| 表 6 邻里性三因子相关矩阵(EFA结果) Tab.6 The Relevant Matrix of Neighboring's Three Factors (EFA result) |

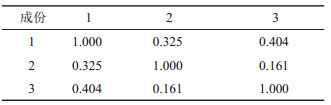

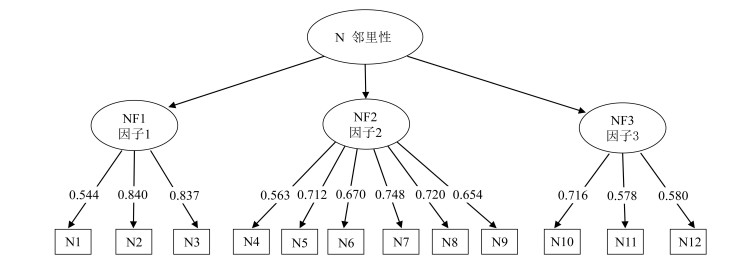

在探索性因子分析(EFA)基础上,进而对问卷数据进行验证性因子分析(CFA),检验其结构效度是否良好,三因子结构是否符合相关标准。研究采用Mplus8.0软件来进行,结果显示,邻里性量表的CFI和TLI指标均满足标准,其余指标也基本处于良好或可接受的范围中(表 7),模型拟合良好。邻里性量表为三因子结构,各题项在因子上的载荷在0.544—0.840之间(图 3),处于中等和较高的水平,P值均小于0.001,说明量表效度良好,可以用于测量社区的邻里性等。

| 表 7 邻里性的效度 Tab.7 Neighboring's Validity |

|

图 3 邻里性三因子结构及题项载荷图(基于CFA结果) Fig.3 Neighboring's Three-Factors Structure and Item Loading (Based on CFA results) |

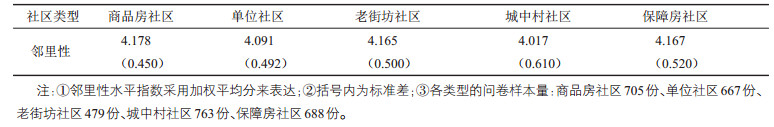

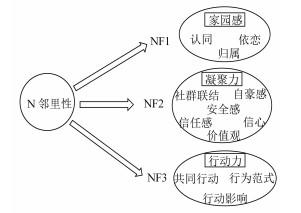

基于上述EFA与CFA的结果,12个题项的邻里性量表可成立,并具有三因子结构。基于对三个主因子中解释变量的进一步分析,研究把三个主因子分别命名为“家园感”(NF1)、“凝聚力”(NF2)、“行动力”(NF3)。其中“家园感”内含了:a.认同、b.归属、c.依恋三个解释变量的内容;“凝聚力”内含了:a.社群联结、b.信任感、c.安全感、d.自豪感、e.信心、f.共同价值观六个解释变量的内容;“行动力”内含了:a.共同行动、b.行为范式、c.行动影响三个解释变量的内容(图 4)。

|

图 4 邻里性的因子构成(基于CFA的结果) Fig.4 Factor Composition of Neighboring (based on CFA results) |

较之其它的相关测度量表,如大多较单一的社区情感测度,该量表把“行动力”纳入邻里性的重要刻度,并通过探索和验证进而在多样的社区在地情感中析出“家园感”和“凝聚力”两个重要因子,一定程度上较立体地传释了邻里性的内涵和本质,具有一定的本土化研究意义。

4 邻里性的特征分析与实践意义基于上述的邻里性量表与因子结构,研究进而结合广州社区的调研数据,对邻里性特征进行解析,主要剖析各类型社区之间、类型内部的邻里性差异,并初步探究其可能的影响因子。

4.1 邻里性水平测度及特征差异 4.1.1 邻里性水平测度为了更直观地反映社区的邻里性水平,本研究在验证性因子分析(CFA)的基础上,根据各题项在因子上的载荷与权重(图 3),计算出各类型社区以及各社区的邻里性的加权均值,以此来定量评估邻里性的水平。

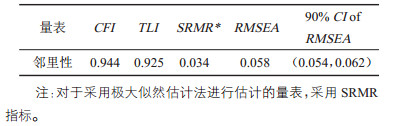

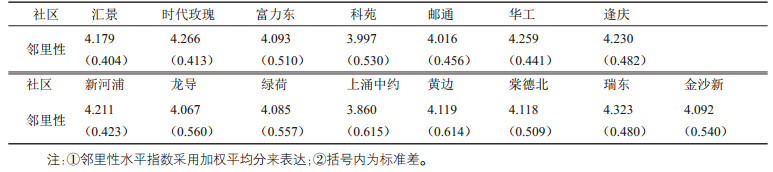

具体的计算方法为:各题项的原始分乘以各自的载荷,获得加权的总和,再将加权的总和除以所有载荷值相加的总和。统计分析结果表明(表 8、表 9),各类型社区邻里性的加权均值在4.017至4.178之间,各社区邻里性的加权均值则在3.860至4.323之间,而总体样本的加权均值为4.121,五级量表满分为5分,可见,广州社区的邻里性处于中等偏高的水平,这与相关的研究结论相符[46, 47],也在一定程度上验证了路易斯和甘斯等指出的“社区存留论”[48],即现代城市语境下社区仍然存在,社区中居民的人际关系及情感依旧存在,并非如社区失落论所认为的走向消亡。

| 表 8 各类型社区的邻里性水平(加权均值) Tab.8 The Level of Neighboring in Each Type of Community (weighted mean) |

| 表 9 各社区的邻里性水平(加权均值) Tab.9 The Level of Neighboring in Each Community (weighted mean) |

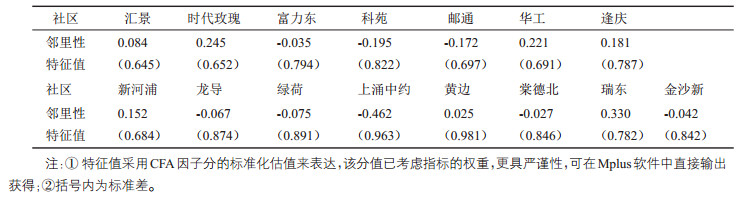

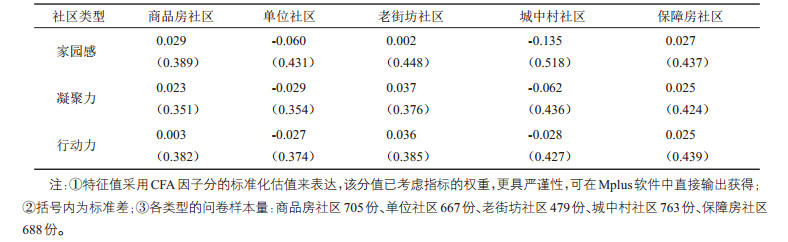

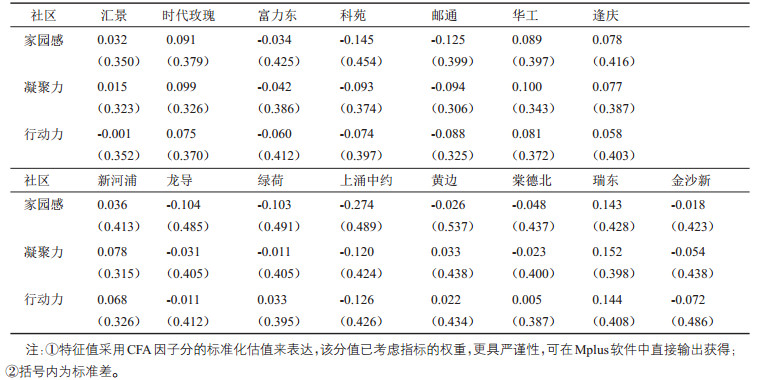

基于上述验证性因子分析(CFA)的结果,研究考虑各题项在因子上的载荷与权重,直接采用CFA的因子分(标准化估值,也即特征值)来表达各社区的邻里性特征(表 10—表 13)。总体而言,邻里性及其各因子在不同类型社区之间、以及各类型内部均存在着各种差异,反映了各社区邻里性的不均衡发展特征。

| 表 10 各类型社区的邻里性特征值(因子分) Tab.10 Neighboring's Eigenfactor Score in Each Type of Community (factorscore) |

| 表 11 各社区的邻里性特征值(因子分) Tab.11 Neighboring's Eigen factor Score in Each Community (factorscore) |

| 表 12 各类型社区的邻里性三因子特征值(因子分) Tab.12 Neighboring's Eigen factor Score of Three Factors in Each Type of Community (factorscore) |

| 表 13 各社区的邻里性三因子特征值(因子分) Tab.13 Neighboring's Eigen Factor Score of Three Factorsin Each Community (factorscore) |

(1)个体属性特征对邻里性的影响

不同的个体属性特征,可能对邻里性存在一定的影响。采用独立样本t检验或单因素ANOVA分析检验(多项比较),分析对比户籍、性别、年龄、婚姻状况、受教育水平、职业、家庭结构、居所权属、居住年限等因素,对邻里性水平的影响。

研究发现,户籍状况对邻里性水平存在显著影响,广州本地户籍人口的邻里性水平显著高于外地人口(diff= 1.35,t = 6.985,p<0.001);年龄对居民邻里性水平存在显著影响(F(5, 3296) =27.855,p<0.001),18—29岁年龄段居民的邻里性水平显著最低,而60岁以上、51—60岁居民的邻里性水平显著高于其他年龄段居民;居民的婚姻状况对其邻里性水平存在显著影响(F(3, 3298) = 16.753, p<0.001)未婚居民的邻里性水平显著最低,丧偶居民的邻里性水平最高;家庭结构也对邻里性水平存在显著影响(F(7, 3294)=5.532, p<0.001),其中,单身个体的邻里性水平显著低于其他家庭结构的个体,“夫妇二人+多子女”的两代同居结构的邻里性水平有最高趋势;个体受教育水平对其邻里性水平也存在显著效应(F(3, 3298) = 8.550, p<0.001),其中初中及初中以下教育水平的个体邻里性水平最高,专科、本科学历的个体邻里性水平最低;个体职业对其邻里性水平也存在显著效应(F(11, 3290) = 10.159, p<0.001),待业/退休居民的邻里性水平显著高于在岗居民,(diff=1.140, t = 6.154, p<0.001);此外,居所产权性质对邻里性水平也存在显著效应(F(3, 3159) = 33.180, p<0.001),自建房居民的邻里性水平显著最高,而租房居民的邻里性水平显著最低。居住年数对于邻里性水平也存在显著的正向影响(r= 0.118, p<0.001),居住时间越长,邻里性水平越高。

(2)各类型社区的邻里性特征及其影响因素

基于上述邻里性水平、邻里性特征值的测度数据,并结合相关的访谈调研,综合分析广州社区邻里性的主要特征及其影响因素如下:

第一,商品房社区的邻里性水平在所有类型社区中最高,其中“家园感”因子的指标水平相对也最高,而“行动力”因子则相对较弱。总体上反映出,商品房社区基于相对良好的物质空间品质而孕化了较高水平的邻里性,但“行动力”仍有待培育。商品房社区多为高密度围合式的现代住宅并带有多组团绿化开敞空间,提供了相对良好的居住环境品质,形成高密度的人口集聚。而相关研究也表明,相对良好的建成环境对居民的社区认同与依恋有正向影响[49-51],一定程度上解释了“家园感”因子的高水平。而研究同时发现,商品房社区的“行动力”因子较弱,其指标水平低于保障房社区和老街坊社区,这可能与商品房建设周期短以及缺乏文化基因和地方性情感积淀的弱点有一定程度的关联。而已有的相关研究一般认为街坊式的社区会比楼盘社区具有更良好的邻里关系,在本次调研中,我们对社区居委、物管、居民等也进行了相应的访谈,发现商品房社区中也正在形成各种新的联结,如小孩教育、养生、购物等等,这一定程度上反映了商品房社区可能正在发生一些变化,在后续的研究中有待深化。

第二,保障房社区的邻里性水平相对较高,一定程度上体现了弱势群体的社区依赖、居住环境的优化改善对其邻里性有相关的正向影响。而从该类型社区的内部差异来看,产权属性、人口混合特征等也对其邻里性水平产生作用。在各因子水平方面,保障房社区的“家园感”比商品房社区略低,但高于其它类型社区;“成员感”、“行动力”则低于老街坊社区,而高于其它类型社区,各因子水平均相对较高。一方面,从人口结构来看,保障房社区的弱势人群比重较大,相关研究表明[52, 53],弱势群体对社区有较高的情感依赖,容易形成一定的联结效应,以获得相关的帮助和支持,由此对邻里性有一定的正向影响;另一方面,保障房社区一定程度上为居民提供了较好的环境,多以现代封闭小区的范式建造,带有中心花园、活动设施等相关配套,比居民原居所有较大改善,环境满意与认同感较强,由此对其邻里性水平起到正向作用。此外,保障房社区类型内部也存在差异,产权属性、人口混合比例等特征也一定程度上影响其邻里性水平。例如瑞东社区,一共3592户,其中经适房1344户、公租房672户、人才公寓336户(老师群体)、安置拆迁1200户(部分出租),以经济适用房、安置拆迁户为主,相对较多居民拥有稳定的产权,同时有部分的人才公寓的混居优化,有利于居民整体素养的提升,进而产生正向的邻里效应。而金沙新社区则以公租房为主,包括公租房2500户、经适房300户、安置拆迁房200户、精神户157人、智力问题93人、孤寡独居300多人,公租房占比较大,房屋拥有权占比较小,同时良性的异质混合较少,低素养、弱势群体过度聚集,访谈中发现各种邻里矛盾较多,整体邻里性水平在保障房中相对最低。可见,通过异质混居以提升居民整体素养水平,适度提高拥有稳定的产权户数的占比,对保障房社区的邻里性具有一定的正向作用。

第三,老街坊社区的邻里性水平也相对较高,尤以“凝聚力”、“行动力”因子指标水平最高,但“家园感”因子则相对较低。综合分析发现,其邻里性水平一定程度上受到环境衰败、人口杂化等因素的负向影响,但在地情感与文化的沉淀、以及较为出色的社区治理能力则产生了一定的正向效应。老街坊社区建设年代久远,面临各项设施老化和品质下降的问题。访谈得知,社区居民认为其物质空间品质较差、急需改善;而人口的老年化和杂化使得原有的较紧密的老街坊社群网络面临不同程度的解体,对社区产生一定的离散作用[54]。此外,研究发现老街坊社区的“凝聚力”、“行动力”因子水平均高于其它所有类型社区,这一定程度上与老街坊社区既有的文化沉淀、居民长久以来的在地情感有关,同时这些在地文化与情感在其社区治理实践中进一步发挥了重要的正向驱动作用。

第四,单位社区的邻里性水平相对较低,受到物业老旧、环境品质衰败以及人口异质结构等多重因素的负向影响,一定程度上面临着物质、社会维度的双重衰退。具体来看,单位社区的“家园感”、“凝聚力”、“行动力”因子指标水平均比城中村略高,但远低于其它所有类型社区,其中“行动力”因子指标尤低。一方面,由于建设年代较为久远,此类社区物业老旧、居住环境品质下降明显,使得居民的社区依恋和认同趋弱。访谈调研中也发现较多的物业维护问题,居民对此评价较低;另一方面,单位社区虽然有一定的职缘联结基础和居住时间的情感沉淀,但随着时间的推移而逐步瓦解,人口的迁出、杂化与异质结构明显,产权属性也十分多元,对社区邻里性存在负向影响。如科苑社区,结合相关的访谈和问卷调研发现,其流动人口占比为15.32%,产权属性多元,邻里性水平相对较低;而华工社区流动人口占比为6.28%,产权属性较为单一,邻里性水平则相对较高。异质化的人口结构和多元产权属性对社区各种关联有一定的离散作用,进而对邻里性产生负向影响。

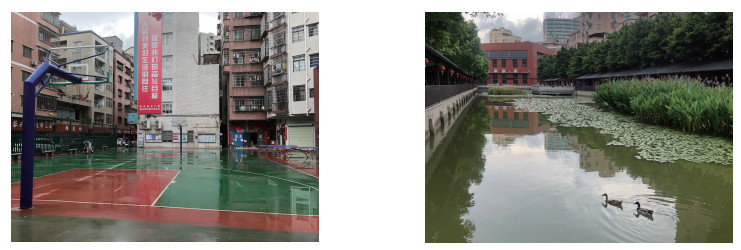

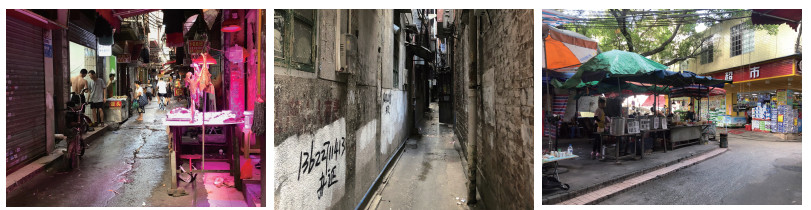

第五,城中村社区的邻里性水平相对最低,主要是受到流动人口众多、空间环境脏乱的负向影响,且租户的业缘与乡缘联结、村文化影响等尚未形成十分明显的正向效应。具体来看,城中村社区的“家园感”、“凝聚力”、“行动力”因子指标水平均比其它类型社区要低。一方面,较其它类型社区,城中村具有大量的租户居民,流动人口占比在60.40% —75.56% 之间,具有较大的流动性和不稳定性,住房拥有权缺乏而导致“我向意识”以及居住地归属与认同感的缺失[55];另一方面,城中村“脏、乱、差”的居住环境,也让居民难以产生认同和依恋。结合案例,从该类型社区内部差异来看,黄边和绿荷社区对环境进行了升级改造(图 5、图 6),访谈中居民对空间环境品质的评价较好,其邻里性水平在同类型内相对较高;而上涌中约社区则存在各种环境问题且无环境提升(见图 7),居民反映存在难以解决的水涝问题等,对空间环境品质的评价较低,其邻里性水平也较低,这在一定程度上反映了城中村社区中空间环境品质对邻里性水平的重要影响。此外,城中村大量租户人口具有一定的业缘、乡缘基础,但对邻里性的正向作用并未显现。如中约社区是纺织手工作坊的集聚地,从业人群大都来自湖北天门,具有业缘、乡缘的双重属性,但邻里性水平仍为最低,业缘、乡缘联结相比其他因素对邻里性的正向效应并不明显。另外,城中村由经济联社组织的各项经济、文化、管理活动也尚未对邻里性提升产生明显效用。如绿荷社区的居委主任表示:“大部分的文化活动、优惠设施还是仅限于原村民群体,租户参与的情况极少。”可见,在文化与情感层面,城中村尚未形成原村民与租户居民的融合,也难以产生明显的效应。

|

图 5 城中村社区(黄边)升级改造后的环境 Fig.5 The Upgraded Environment of Urban Village Community (Huangbian community) 注:资料来源于作者实地调研拍摄整理。 |

|

图 6 城中村社区(绿荷)升级改造后的环境 Fig.6 The Upgraded Environment of Urban Village Community (Lühe community) 注:资料来源于作者实地调研拍摄整理。 |

|

图 7 城中村社区(上涌中约)脏乱差的居住环境 Fig.7 Dirty and Messy Living Environment in Urban Village Community (Shang chong Zhong yue community) 注:资料来源于作者实地调研拍摄整理。 |

总体而言,良好的物质空间品质、稳定的居住人口、拥有产权、弱势群体的社区依赖、一定程度的同质集聚、在地情感与文化的沉淀等因素对邻里性水平有重要的正向影响。同时,各类型社区的邻里性也存在差异,具有各自相应的问题与影响因素,有待更具体深入的探究以及更具针对性的优化对策。

4.2 邻里性的实践意义研究基于广州社区的调研数据,探究了邻里性的因子结构,“家园感”、“凝聚力”、“行动力”三大因子较立体地传释了社区共同体的本质、及深层的内涵。正如前文所述,“共同体”之所以区别于“社会”,在于其自然而然的内生性和人本性,从共同体本质回归的视角,三大因子内涵体现了邻里性丰富的内生驱动能量,对社区发展具有重要的实践意义。

作为“生活—利益—情感”共同体,社区在其日常运行中,“家园感”、“凝聚力”、“行动力”相互关联影响并发挥着重要作用。基于现代共同体多元的“共性”联结[56],社区隐含着各种共同的利益与目标,并转化为各种“行动力”,这是一种基于共同体本质的内生性的驱动,也正是社区可持续发展的关键能量所在。邻里性的各种特征与差异也反映了各因子的相关驱动与效应,“家园感”因子更多是基于社区日常生活中各种直接感知和认同而形成,可以理解为最基本的在地情感;“凝聚力”因子可理解为进一步的内化情感,在“共性”、“联结”与“融合”中孕化而成;“行动力”因子更多是强调心理层面的社区行动与行为意愿,隐含了相关效应影响,“行动力”某种程度上建立在一定的在地情感和社群联结基础上,是一种由“我向”、“我群”意识转化而成的行动与担当。同时,研究也发现,“家园感”、“凝聚力”、“行动力”在不同类型的社区中,呈现不同的特征,应注重针对各类社区的问题、特征与资源,培育社区自身的能量与资本,推动“内生驱动”式的良性发展。

5 结论与讨论社区作为基层共同体,在现代城市语境下含括了“生活共同体”、“利益共同体”、“情感共同体”三个层面的内涵。当前,社区发展面临种种问题与困境,回归社区的本质来寻求“内生驱动”的能量,是社区可持续发展的关键。

社区的邻里性极具内化性特征,是社区本质的重要体现。本研究基于因子分析而获得的“家园感”、“凝聚力”、“行动力”三大主因子,较为立体地传释了邻里性的深层内涵,并从社区本质回归的视角,体现了丰富的“内生驱动”能量。

“行动力”扎根于社区自身的特点与问题,在各种“共性”关联中形成,是一种自主的“把脉”和践行的“良方”,既能较客观地反映社区的实际需求,又具有自主驱动的能量和良性效应,是社区“自造血”、可持续发展的关键,故“行动力”的培育对社区的发展至关重要。其关键特征和培育要点包括:①在各种社区实践中,“行动力”主要基于共同的利益诉求、共同的情感认同转化而成,“利益共同体”、“情感共同体”是“行动力”形成的沃土;②社区行动应紧扣社区自身的文化、特色资源、各种问题与难题等而展开,较针对性地解决相应的问题,推动社区发展;③在各种社区行动实践中,虽有着多元主体的参与和引导,但仍以居民为核心主体,居民的需求是社区行动的根基和起点;④新型元素、年轻群体的介入,为社区行动的创新注入活力,有助于更全面地挖掘社区的特征、价值、需求等,并依托有效的“触媒”,激活各项参与以更高效地推动社区行动。

此外,从各类型社区的邻里性特征差异以及各自的形成机制与影响因素来看,需针对性地挖掘潜藏的需求、培育“行动力”,以推动各类型社区的自主发展。如商品房社区有待进一步培育社区文化,并注重挖掘日常生活中新型的需求与共同利益,提升“行动力”;单位社区则需要改善其空间环境品质,强化居民的环境感知与认同,维护“家园感”;老街坊社区需保护及发挥其长期积淀的在地文化、情感优势,同时优化其空间环境品质,在多维的更新重构中培育各种利益关联与行动力;城中村社区则重在提升安全、卫生的社区环境,并优化供给大量流动人口需求的休闲空间及各项设施,借此提升居民的认同感;保障房社区则需结合其人口结构特征,进一步引导和深挖其内在需求,形成良性的“服务自给”,同时通过合理的混居来提升居住人群的素养,形成良好的相互联结与影响效应。

本文主要回归社区的邻里性本质,探讨其内涵、测度与特征,并进而讨论社区的“内生驱动”发展,而邻里性更深层次的影响机制将在后续研究中展开。

| [1] |

He S J, Wu F L. China's emerging neoliberal urbanism: Perspectives from urban redevelopment[J]. Antipode, 2009, 41(2): 282-304. DOI:10.1111/j.1467-8330.2009.00673.x |

| [2] |

He S J, Lin G C. Producing and consuming China's new urban space: State, market and society[J]. UrbanStudies, 2015, 52(15): 2757-2773. |

| [3] |

Wei Z C, Wang B, Chen T T, et al. Community development in urban Guangzhou since 1980:Asocial sustainability perspective[J]. International Review for Spatial Planning and Sustainable Development, 2016, 4(4): 58-68. DOI:10.14246/irspsd.4.4_58 |

| [4] |

Bray D. Building "community": New strategies of governance in urban China[J]. Economy and Society, 2006, 35(4): 530-549. DOI:10.1080/03085140600960799 |

| [5] |

Fu Q, He S J, Zhu Y S. Toward a relational account of neighborhood governance: Territory-based networks and residential outcomes in urban China[J]. American Behavioral Scientist, 2015, 59(8): 992-1006. DOI:10.1177/0002764215580610 |

| [6] |

叶原源, 刘玉亭, 黄幸. "在地文化"导向下的社区多元与自主微更新[J]. 规划师, 2018, 34(2): 31-36. [Ye Yuanyuan, Liu Yuting, Huang Xing. Community diversified and self-renewal based on local culture[J]. Planners, 2018, 34(2): 31-36. DOI:10.3969/j.issn.1006-0022.2018.02.005] |

| [7] |

李志刚, 吴缚龙, 卢汉龙. 当代我国大都市的社会空间分异——对上海三个社区的实证研究[J]. 城市规划, 2004, 28(6): 60-67. [Li Zhigang, Wu Fulong, Lu Hanlong. Socio-Spatial differentiation in China: A case study of three neighbourhoods in Shanghai[J]. City Planning Review, 2004, 28(6): 60-67. DOI:10.3321/j.issn:1002-1329.2004.06.008] |

| [8] |

Liu Y Q, Wu F l, Liu Y, et al. Changing neighborhood cohesion under the impact of urban redevelopment: A case study of Guangzhou China[J]. Urban Geography, 2017, 38(2): 266-290. DOI:10.1080/02723638.2016.1152842 |

| [9] |

Li Z G, Wu F L. Residential satisfaction in China's informal settlements: A case study of Beijing, Shanghai, and Guangzhou[J]. Urban Geography, 2013, 34(7): 923-949. DOI:10.1080/02723638.2013.778694 |

| [10] |

Wu R, Li Z G, Liu Y, et al. Neighborhood governance in post-reform Urban China: Place attachment impact on civic engagement in Guangzhou[J]. Land Use Policy, 2019, 81(1): 472-482. |

| [11] |

刘云刚, 叶清露. 中国城市基层地域的领域化与领域政治——基于东莞东泰社区的案例研究[J]. 地理学报, 2015, 70(2): 283-296. [Liu Yungang, Ye Qinglu. Territorialization and territorial politics in the urban grassroots of China: A case study of the Dongtai community in Dongguan city[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(2): 283-296.] |

| [12] |

魏宗财, 甄峰, 秦萧. 广州市保障房住区居住环境品质及其制度影响因素研究[J]. 地理科学, 2020, 40(1): 89-96. [Wei Zongcai, Zhen Feng, Qin xiao. Quality of residential environment of affordable housing estates in Guangzhou and its institutional explanations[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(1): 89-96.] |

| [13] |

何深静, 刘玉亭. 邻里作为一种规划思想: 其内涵及现实意义[J]. 国外城市规划, 2005, 20(3): 64-68. [He Shenjing, Liu Yuting. Neighborhood as aplanning idea, it's connotation and realistic significance[J]. Urban Planning Overseas, 2005, 20(3): 64-68. DOI:10.3969/j.issn.1673-9493.2005.03.012] |

| [14] |

高黎, 章友德. 邻里——转型期的社会资本[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2002, 67(3): 65-69. [Gao Li, Zhang Youde. Community: The social capital in the interim[J]. Journal of East China University of Science and Technology (Social Science Edition), 2002, 67(3): 65-69. DOI:10.3969/j.issn.1008-7672.2002.03.012] |

| [15] |

Dietz R D. The estimation of neighborhood effects in the social sciences: An interdisciplinary approach[J]. Social Science Research, 2002, 31(4): 539-575. DOI:10.1016/S0049-089X(02)00005-4 |

| [16] |

Clark W. Neighborhood effects research: New perspectives[J]. Population Studies, 2013, 67(1): 132-133. DOI:10.1080/00324728.2013.765166 |

| [17] |

Ham M V, Manley D. Neighborhood effects research at a crossroads: Ten challenges for future research[J]. Environment and Planning A, 2012, 44(12): 2787-2793. DOI:10.1068/a45439 |

| [18] |

斐迪南·滕尼斯. 共同体与社会[M]. 林荣远, 译. 北京: 商务印书馆, 1999: 146-147. [Ferdinad Tonnies. Community and Society[M]. Lin Rongyuan, translated. Beijing: The Commercial Press, 1999: 146-147.]

|

| [19] |

齐格蒙特·鲍曼. 共同体[M]. 欧阳景根, 译. 南京: 江苏人民出版社, 2003: 75-80. [Zygmunt Bauman. Community[M]. Ouyang Jinggen, translated. Nanjing: JiangsuPeople's Press, 2003: 75-80.]

|

| [20] |

吴启焰, 张京祥, 朱喜钢. 现代中国城市居住空间分异机制的理论研究[J]. 人文地理, 2002, 17(3): 26-31, 4. [Wu Qiyan, Zhang Jingxiang, Zhu Xigang. The dynamic mechanism of urban residential differentiation in China[J]. Human Geography, 2002, 17(3): 26-31, 4. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2002.03.007] |

| [21] |

Webster C. The nature of neighborhood[J]. Urban Studies, 2003, 40(13): 2591-2612. DOI:10.1080/0042098032000146803 |

| [22] |

Galster G. On the nature of neighborhood[J]. Urban Studies, 2001, 38(12): 2111-2124. DOI:10.1080/00420980120087072 |

| [23] |

黎熙元, 何肇发. 现代社区概论[M]. 广州: 中山大学出版社, 1998: 23-33. [Li Xiyuan, He Zhaofa. The introduction to modern communities[J]. Guangzhou: Sun Yat-Sen University Press, 1998: 23-33.]

|

| [24] |

叶原源. 城市发展理念演进中的综合性宜居社区规划[D]. 广州: 华南理工大学, 2012: 28-32. [Ye Yuanyuan. The Comprehensive and Livable Community Planning in the Evolution of City'S Development Concept[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2012: 28-32.]

|

| [25] |

Webster C. Property rights and the public realm: Gates, green belts, and gemeinschaft[J]. Environment and Planning B: Planning and Design, 2002, 29(3): 397-412. DOI:10.1068/b2755r |

| [26] |

Pile S. Emotions and affect in recent human geography[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2010, 35(1): 5-20. DOI:10.1111/j.1475-5661.2009.00368.x |

| [27] |

Clark W. Neighborhood effects research: New perspectives[J]. Population Studies, 2013, 67(1): 132-133. DOI:10.1080/00324728.2013.765166 |

| [28] |

Skjæveland O, Gärling T, Mæland J G. A multidimensional measure of neighboring[J]. American Journal of Community Psychology, 1996, 24(3): 413-435. DOI:10.1007/BF02512029 |

| [29] |

Buonfino A, Hilder P. Neighbouring in contemporary Britain: A Think-Piece for the Joseph Rowntree Foundation Housing and Neighbourhoods Committee[Z]. York: Joseph Rowntree Foundation. 2006: 12-13.

|

| [30] |

Forrest R, Yip N M. Neighbourhood and neighbouring in contemporary Guangzhou[J]. Journalof Contemporary China, 2007, 16(50): 47-64. DOI:10.1080/10670560601026736 |

| [31] |

Wang Z, Zhang F Z, Wu F L. Intergroup neighbouring in urban China: Implications for the social integration of migrants[J]. Urban Studies, 2016, 53(4): 651-668. DOI:10.1177/0042098014568068 |

| [32] |

Unger D G, Wandersman A. The importance of neighbors: The social, cognitive, and affective components of neighboring[J]. American Journal of Community Psychology, 1985, 13(2): 139-169. DOI:10.1007/BF00905726 |

| [33] |

Hill J L. Psychological sense of community: Suggestions for future research[J]. Journal of Community Psychology, 1996, 24(4): 431-438. DOI:10.1002/(SICI)1520-6629(199610)24:4<431::AID-JCOP10>3.0.CO;2-T |

| [34] |

Sarason S B. The Psychological Sense of Community: Prospects for a Community Psychology[M]. San Francisco: Jossey-Bass, 1974: 155-157.

|

| [35] |

McMillan D W, Chavis D M. Sense of community: A definition and theory[J]. Journal of Community Psychology, 1986, 14(1): 6-23. DOI:10.1002/1520-6629(198601)14:1<6::AID-JCOP2290140103>3.0.CO;2-I |

| [36] |

Heather M C, Grace P. A review of the sense of community index: Current uses, factor structure, reliability, and further development[J]. Journal of Community Psychology, 1999, 27(6): 643-658. DOI:10.1002/(SICI)1520-6629(199911)27:6<643::AID-JCOP2>3.0.CO;2-B |

| [37] |

Long D A, Perkins D D. Confirmatory factor analysis of the sense of community index and development of a brief SCI[J]. Journal of Community Psychology, 2003, 31(3): 279-294. DOI:10.1002/jcop.10046 |

| [38] |

Kyle G, Graefe A, Manning R. Testing the dimensionality of place attachment in recreational settings[J]. Environment and Behavior, 2005, 37(2): 153-177. DOI:10.1177/0013916504269654 |

| [39] |

Kyle G T, Mowen A J, Tarrant M. Linking place preferences with place meaning: An examination of the relationship between place motivation and place attachment[J]. Journal of Environmental Psychology, 2004, 24(4): 439-454. DOI:10.1016/j.jenvp.2004.11.001 |

| [40] |

Hammitt W E, Backlund E A, Bixler R D. Place bonding for recreation places: Conceptual and empirical development[J]. Leisure Studies, 2006, 25(1): 17-41. DOI:10.1080/02614360500098100 |

| [41] |

Chavis D M, Hogge J H, McMillan D W, et al. Sense of community through B runswik's lens: A first look[J]. Journal of Community Psychology, 1986, 14(1): 24-40. DOI:10.1002/1520-6629(198601)14:1<24::AID-JCOP2290140104>3.0.CO;2-P |

| [42] |

Chipuer H M, Pretty G M. A review of the sense of community index: Current uses, factor structure, reliability, and further development[J]. Journal of Community Psychology, 1999, 27(6): 643-658. DOI:10.1002/(SICI)1520-6629(199911)27:6<643::AID-JCOP2>3.0.CO;2-B |

| [43] |

Long D A, Perkins D D. Confirmatory factor analysis of the sense of community index and development of a brief SCI[J]. Joumal of Community Psychology, 2003, 31(3): 279-294. DOI:10.1002/jcop.10046 |

| [44] |

Obst P L, White K A. Revisiting the sense of community index: A confirmatory factor analysis[J]. Joumal of Community Psychology, 2004, 32(6): 691-704. DOI:10.1002/jcop.20027 |

| [45] |

Hair J F, Anderson R E, Tatham R L, et al. Multivariate data analysis (5th ed.)[M]. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998: 95-112.

|

| [46] |

汪坤, 刘臻, 何深静. 广州封闭社区居民社区依恋及其影响因素[J]. 热带地理, 2015, 35(3): 354-363. [Wang Kun, Liu Zhen, He Shenjing. Residents'community attachment and its determinants in gated communities of Guangzhou[J]. Tropical Geography, 2015, 35(3): 354-363.] |

| [47] |

吴蓉, 黄旭, 刘晔, 等. 广州城市居民地方依恋测度与机理[J]. 地理学报, 2019, 74(2): 379-393. [Wu Rong, Huang Xu, Liu Ye, et al. Place attachment of urbanites in Guangzhou: Measurement and mechanism[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(2): 379-393.] |

| [48] |

夏建中. 现代西方城市社区研究的主要理论与方法[J]. 燕山大学学报(哲学社会科学版), 2000, 1(2): 1-6. [Xia Jianzhong. Major theories and methods in urban community research[J]. Journal of Yanshan University (Philosophy and Social Science Edition), 2000, 1(2): 1-6.] |

| [49] |

刘晔, 肖童, 刘于琪, 等. 城市建成环境对广州市居民幸福感的影响——基于15 min步行可达范围的分析[J]. 地理科学进展, 2020, 39(8): 1270-1282. [Liu Ye, Xiao Tong, Liu Yuqi, et al. Impacts of urban built environments on residents'subjective well-being: An analysis based on 15-minute walking distance[J]. Progress in Geography, 2020, 39(8): 1270-1282.] |

| [50] |

Huang X, Yang Y C, Liu Y T. Spatial capital or cultural capital? The residential choice of gentrifies in Xuanwumen, Beijing[J]. Journal of Housing and the Built Environment, 2017, 33(2): 319-337. |

| [51] |

林杰. 建成环境对中国城市居民主观幸福感的影响及其作用机制探析[D]. 华东师范大学, 2019: 55-65. [Lin Jie. The Impact of Built Environment on China Urban Residents'Subjective Well-being and An Analysis of Influencing Pathways Between Them[D]. East China Normal University, 2019: 55-65.]

|

| [52] |

Wu F L. Neighborhood attachment, social participation, and willingness to stay in China's low-income communities[J]. Urban Affairs Rewiew, 2012, 48(4): 547-570. DOI:10.1177/1078087411436104 |

| [53] |

陈宏胜, 李志刚. 中国大城市保障房社区的社会融合研究——以广州为例[J]. 城市规划, 2015, 39(9): 33-39. [Chen Hongsheng, Li Zhigang. Social intergration of social housing communities in big cities of China: A case study of Guangzhou city[J]. City Planning Review, 2015, 39(9): 33-39.] |

| [54] |

刘义, 刘于琪, 刘晔, 等. 邻里环境对流动人口主观幸福感的影响——基于广州的实证[J]. 地理科学展, 2018, 37(7): 986-998. [Liu Yi, Liu Yuqi, Liu Ye, et al. Impacts of neighborhood environments onmigrants'subjectivewellbeing: A case study of Guangzhou, China[J]. Progress in Geography, 2018, 37(7): 986-998.] |

| [55] |

He S J, Liu Y T, Wu F L, et al. Social groups and housing differentiation in China's urban villages: An institutional interpretation[J]. Housing Studies, 2010, 25(5): 671-691. DOI:10.1080/02673037.2010.483585 |

| [56] |

Lewicka M. Ways to make people active: Role of place attachment, cultural capital, and neighborhood ties[J]. Journal of Environmental Psychology, 2005, 25(4): 381-395. DOI:10.1016/j.jenvp.2005.10.004 |