2. 暨南大学 深圳旅游学院,深圳 518053

2. Shenzhen Tourism College, Jinan University, Shenzhen 518053, China

人类对于充满活力的生命世界的追求是发自本能的,当在现代都市中生命力变得疲弱,人们就需要回到充满不息活力的原初之地。但随着商业主义的席卷与过度的旅游开发,一些旅游目的地逐渐丧失帮助旅游者恢复活力的功能。活力在旅游目的地可持续发展中发挥着重要作用,是旅游目的地竞争力形成的必要条件,也是一些旅游目的地营销的主要手段或策略。例如,加拿大国家公园为吸引游客,在景区中加入体育和休闲成分,以“活力”作为噱头进行营销[1]。之前有关旅游目的地活力的研究中,活力是作为旅游目的地品牌个性特质的一个维度,它所描述的是有活力的、有改革精神的、活跃的、爱冒险的、有创造力的、精力充沛的个性特质[2]。旅游目的地活力是在旅游过程中所体验到的整个旅游目的地的生命力和氛围,这其中包含着旅游目的地自身活力程度与所能赋予旅游者活力程度的认知集合[3]。

尽管旅游目的地活力在开发规划与营销实践中已被广泛采纳,但旅游目的地活力的定义与认知过程在学界却存在争议。一类意见认为,旅游目的地活力即持续推动旅游地发展增长变化的力,其本质和旅游地生命力没有差别,持此类意见的学者习惯性地将旅游目的地活力与旅游目的地生命力、吸引力、竞争力综合讨论[4]。另一类意见则强调旅游目的地的空间属性,认为旅游目的地活力是公共空间活力的延伸[5]。还有一类意见认为旅游目的地活力源于旅游目的地品牌形象,强调活力是旅游目的地品牌个性特质的一种[6]。鉴于旅游目的地活力的研究方兴未艾,学者们基于其不同学科背景提出了关于旅游目的地活力的一些概念与基础问题,形成了差异化认知,这些基础问题推进了旅游目的地活力研究的进展。例如,旅游目的地活力认知过程是怎样的?旅游目的地活力认知过程的影响因素是什么,这些因素如何作用于旅游目的地活力认知过程?上述内容是本研究亟待解决的问题。

故此,本研究目的是从旅游者视角思考旅游目的地活力认知过程及其影响因素。首先,回顾旅游目的地活力概念及相关研究进展,为后续研究奠定理论基础;其次,基于网络游记文本与深度访谈资料了解旅游者对旅游目的地活力的体验和认知过程,运用扎根理论对旅游目的地活力认知过程进行深入解析,探索和提炼旅游目的地活力认知过程中的构成要素,构建旅游目的地活力认知过程的概念模型;最后,基于旅游目的地活力认知过程模型,进而诠释旅游目的地活力的认知过程及其影响因素,条分缕析,阐明理论观点,从而深入理解旅游目的地活力的特质与意蕴。

2 文献回顾目前学界对活力的界定有三种取向,分别为能量取向、特质取向和积极情感取向[7]。但无论哪种取向都强调活力是一种积极的精神或情感状态,对于活力的理解既有认知成分又有情感成分。在旅游目的地品牌个性与公共空间活力概念的基础上,本研究借鉴已有研究对旅游目的地活力进行操纵性定义:旅游目的地活力(Tourism Destination Vibrancy)指一个地方充满生机和能量、不断发展变化、外向乐观、善于接纳外人、充满各种机遇和挑战[8]。

旅游目的地活力的概念和旅游目的地生命力、竞争力、吸引力之间存在关联。但实质上,却有着截然不同的定义和清晰的理论界限。旅游目的地生命力是指在旅游资源、区位、设施、形象、服务、管理等多种因素的综合作用下,旅游目的地获得社会、经济和环境利益并保持其旅游服务功能可持续性的综合能力[9]。两者相似之处在于对公共空间活力的理解是相同的,强调人与人的活动及生活场所相互交织的过程。但由于旅游目的地生命力概念源于对旅游地生命周期理论,因此它更加强调旅游目的地目前所在状态或阶段,而旅游目的地活力则有强弱之分。旅游目的地竞争力是指能够不断地提供令人满意的旅游体验,并且能够有效提升当地居民的生活质量水平以及为其他利益相关者谋求收益的能力[10]。两者均属于旅游目的地营销范畴,涉及旅游服务与资源利用能力,都有着核心吸引物,吸引物主要包括了自然景观、文化和历史参与性活动、特殊事件、旅游设施等。而区别在于旅游目的地竞争力是以改善当地居民生活质量为基本目标,旅游目的地活力是以提升旅游者生活质量为基本目标。旅游目的地吸引力是指个体感知的某些利益的重要性和目的地能够满足这些利益的能力的结合[11]。两者均是以旅游的六大基本要素为基础,为游客提供有价值的体验与满意的服务,最终着力点均是游客感知,而区别在于旅游目的地吸引力所涵盖的内容更广,也更直接。旅游目的地活力更多的是关注旅游者的情感、态度与状态,规划或营造旅游目的地活力有助于提升旅游目的地生命力,但规划或营造活力并不只是为了提高吸引力或同其他旅游目的地竞争客源,而是为了给旅游者提供更佳的旅游体验,帮助其恢复活力。同时,它有助于提高旅游目的地各方面的质量、效率和经营绩效,实现旅游目的地可持续发展。

旅游目的地活力研究处于肇始期,其有限的研究集中关注旅游目的地活力的后效。如前文所提及的旅游目的地活力有助于缓解人们的消极情绪以及疲乏感等,唤醒人们的活力[12]。旅游目的地活力主要作用于旅游者的认知、情感、态度与状态,既能给旅游者带来充满幸福感[13]、旺盛感[13]、投入感[15]的旅游体验,还可以影响旅游者的满意度、忠诚度以及行为意向。有关旅游目的地活力认知过程的研究,相对更为分散且未形成系统。旅游者在旅游目的地中自发开展、参与活动,是营造旅游目的地活力的决定性因素。高品质、多样化的空间能够为旅游者行为活动提供良好的物质基础,是营造旅游目的地活力的重要因素[16]。旅游目的地中人与人的交往活动及其与景观场所之间的互动,也能为旅游目的地活力营造奠定良好的基础[17]。另有研究表明,旅游目的地活力的前因包括: 安全、健康、可持续,还发现有活力的旅游目的地适合旅游者停留、会面、步行,并含有开放的、可达的、接近的、吸引人的景观或活动[18]。

从现有文献来看,尚存在一些理论缺口:一是旅游目的地活力概念与其他相关概念梳理不清;二是对旅游目的地活力的探讨停留于实践层面,缺乏基础理论研究;三是关于旅游目的地活力认知过程的研究缺乏系统性;四是专门研究旅游目的地活力认知过程的文献还很少见。虽然旅游目的地活力概念与其他相关概念存在关联,但这些概念的意蕴与旅游目的地活力并非是一毫不差,致使旅游目的地活力的认知过程及其影响因素仍未形成统一认识与相关理论框架;五是已有研究主要关注旅游者的情感、态度与状态,忽视了体制机制、经济发展、创新能力等因素对于旅游目的地活力认知过程的影响。为了弥补理论缺陷,本研究从旅游者视角出发,探究旅游目的地活力的概念内涵,构建旅游者视角下的认知过程模型,再深入讨论其影响因素,继而为旅游目的地活力规划与营销提供理论基础和实践启示。

3 研究方法与数据来源 3.1 研究方法本研究是基于旅游者视角下的探索性研究,故此选择通过网络游记文本与深度访谈获取资料,运用扎根理论研究法去摸索旅游目的地活力认知过程的轮廓。扎根理论是一种质性研究方法,通过对原始资料分析、整理和归纳产生概念,不断地对资料和概念进行比较,提炼生成理论问题,建立范畴与主范畴之间联系,自下而上地形成理论[19]。采用扎根理论的原因:首先,目前旅游目的地活力研究仍处于肇始阶段,暂未形成成熟的构念,范畴与维度不明确,测量量表不成熟,理论基础薄弱。故不便直接采用量化研究方法;其次,本研究重点关注旅游者对旅游目的地活力的认知过程。问卷调查难以完全挖掘出旅游者的真实想法[20]。然而,以扎根理论为代表的定性研究方法适用作答“是什么”与“如何”的问题;最后,对比其他定性研究方法,扎根理论能够体现自下而上地形成理论的过程[21]。因此,本研究选择遵循扎根理论的程序和方法,使用Nvivo软件对原始数据进行分析、整理、归纳和编码[22]。

3.2 资料收集本研究的资料收集分为两个部分。首先,网络游记数据来源于蚂蜂窝网站上公开发表的网络游记。在2020年11月至12月期间,以“活力”为关键词,共检索到85篇相关网络游记(发布时间2019年1月至2020年11月),最终根据实际内容筛选出48篇网络游记作为本部分的资料来源。对网络游记的编码、提取、标记是一个不断重复和循环的工作,直至游记中的内容不再产生新的概念时达到信息饱和,停止资料收集工作。选取的网络游记数据中,涉及到不同年龄发布者、不同类型旅游目的地、不同游伴数量、不同出游天数、不同人均日消费,具有较好的代表性。其次,深度访谈采用层层递进的半结构化访谈法。一是让受访者表露对活力的态度、流露对活力的追求,分享自己在遭遇挫折、失败、伤痛后,选择旅游来恢复活力的经历,并描述旅游目的地特征;二是访谈者提示受访者,旅游目的地会在宣传、产品属性、旅游过程中加入活力要素,针对访问过的旅游目的地,请受访者列举旅游目的地有关的活力要素,并详细回忆自身旅游经历,让受访者描述有活力与没活力的旅游目的地有何差异;三是访谈者连续地抛出一连串问题,启发受访者谈及相关经历与体验,同时围绕旅游目的地活力的相关内容与影响因素激发受访者的思考,让受访者形成对旅游目的地活力的整体性认知。此外,考虑到旅游目的地活力是一个较大范畴,因此本研究聚焦于旅游者视角对其内涵进行剖析。本研究采用“理论抽样”选取访谈对象,“理论抽样”是强调以研究目的为导向的选取标准[21]。扎根理论要求受访者能够对研究内容提出相关见解,因此受访者选取中青年旅游者,受教育程度均本科及以上,善于思考且旅游经历丰富。样本量方面,采取“持续比较”方法,资料收集与材料分析同时并举,进而提炼与修正理论。具体而言,根据第一轮受访者的材料提炼初步概念后,再开展下一轮,重复之前工作,继续提炼初步概念,完善理论框架,循环往复,直至受访者所提供的材料不再产生新的概念与范畴时,中止新增受访者[23]。最后,本研究拢共进行20次面对面的深度访谈,与每位受访者交流的时间为35—55分钟。考虑到受访者的地区分布差异,且受访者学习、闲暇时间不一致,访谈采用线上与线下两种方式。线上访谈事先与受访者约定时间,使用腾讯会议软件进行;线下访谈考虑到受访者的舒适与方便,选择在办公室、实验室以及校园咖啡店进行。在获得受访者同意的前提下,研究人员对访谈进行录音,录音内容严格保密,在研究中采用匿名的方式呈现。第一阶段招募了3位全日制本科生、3位全日制硕士生与1位全日制博士生,调试并确定了访谈基本框架;第二阶段访谈了10位全日制硕士生,该阶段的受访者经历过学术培养,看待问题更严谨科学、更细致专业,从而对理论进行了补充完善;第三阶段访谈了3位MTA学生,该阶段的受访者对业界动向的认知与把握更加深入,有着丰富的阅历与工作经验,弥补了前两个阶段受访者的不足,在补充并验证理论框架的基础上,达到理论饱和并停止继续抽样。

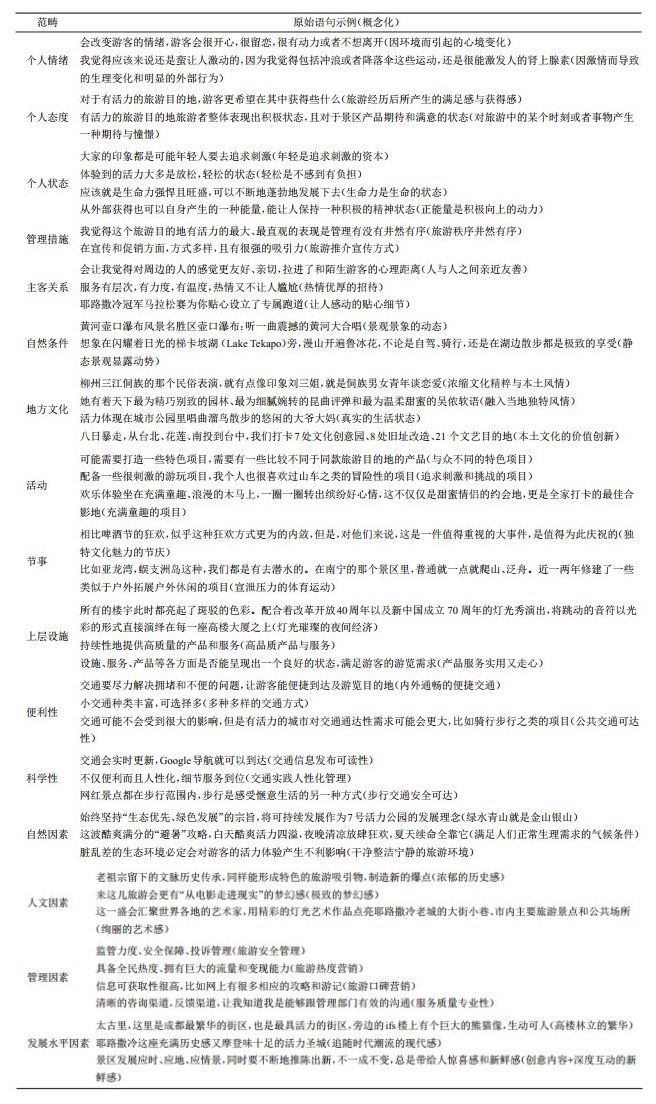

4 扎根理论分析 4.1 开放性编码开放性编码即一级编码,是对网络游记文本与访谈资料逐句阅读,再逐一地编码、提取、标记。开放性编码提取涉及到旅游目的地活力的内容,将其打散为独立的描述语句,再从其中产生初步概念并挖掘概念范畴[19]。所编码的条目需与旅游目的地活力有关联,每项描述仅计为一项条目。该项工作由两位编码者协作完成,经一致通过的条目方能纳入初步概念。最终,开放性编码获得46个初步概念,经删除无效与重合概念后,共得到16个范畴(表 1)。

| 表 1 开放性编码及其范畴 Tab.1 Open Coding and Its Categories |

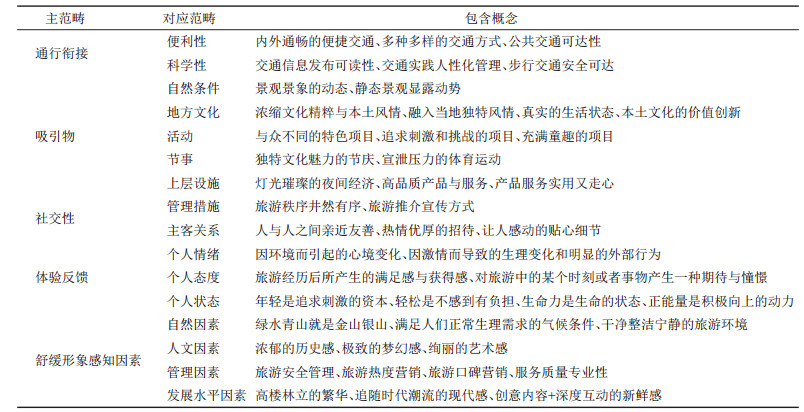

采用主轴编码的方法探寻开放性编码所得范畴的潜在类别,从而对编码结果进一步精炼和区分,挖掘各子范畴之间的相互联系和潜在逻辑关系,从而归纳出总结其他范畴的主范畴[19]。最终,本文根据不同子范畴间的相互联系和潜在逻辑关系,提取出5个主范畴,如表 2所示。表 2分别列出主范畴所对应范畴与包含概念。

| 表 2 主轴编码结果 Tab.2 Results of Axial Coding |

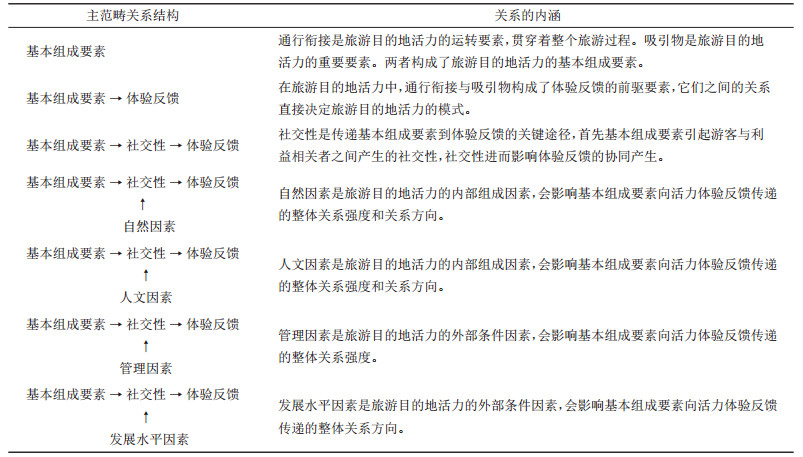

选择性编码是对主范畴在更高抽象水平上的精炼和整合,挖掘构建主范畴的核心关系,分析已有范畴围绕核心范畴之间的前后连接,将其归并和融合,根据建立的初始概念、子范畴、主范畴及相互关系,以“故事线”的方式,串联、描述整个旅游目的地活力认知过程,从而梳理出相关概念、范畴的整体理论框架[19]。本研究的主范畴关系结构如表 3所示。

| 表 3 主范畴关系结构与内涵 Tab.3 Structures and Connotations of Main Category Relations |

本文梳理主范畴的“故事线”包括:通行衔接和吸引物是形成旅游目的地活力的基本组成要素;社交性是旅游目的地活力认知过程的关键路径;体验反馈是旅游目的地活力认知过程的后效因素;自然因素、人文因素、管理因素以及发展水平因素影响通行衔接、吸引物两者与体验反馈的关系基于上述“故事线”框架,本研究归并、融合与发展出“旅游目的地活力认知过程”这一核心范畴,并取名为“旅游目的地活力认知过程模型”,如图 1所示。

|

图 1 旅游目的地活力认知过程模型 Fig.1 Cognitive Process Model of Tourism Destination Vitality |

剩余访谈与游记文本用于理论饱和度检验。结果表明,新资料中未发现新的初步概念涌现,现有初步概念、子范畴以及主范畴均能将检验资料信息包含其中,没有发现新的结构关系。鉴于此,可判断“旅游目的地活力认知过程模型”理论上已饱和。

5 模型阐释 5.1 旅游目的地活力认知过程通行衔接是旅游目的地活力的运转要素,是旅游目的地活力的基本组成部分,贯穿着整个旅游过程,其包括便利性、科学性两个层面。就通行衔接的两个层面来讲,便利性是最根本、最直接的要求。便利性即到达旅游目的地的便捷度,是通过目的地内外交通工具与交通站点连接的一体化设计达成的[24]。交往与空间理论认为,可达性是提升公共空间活力的第一要义,一个有活力的公共空间应该方便居民、便捷可达[25]。因此,通行衔接便利性包含内外畅通的便捷交通、多种多样的交通方式以及可达性三方面。科学性则更像是通行衔接的润滑剂,对于旅游目的地活力起着促进作用,包括交通信息发布可读性、交通实践人性化管理以及步行交通安全可达三方面。通行衔接科学性可缓解“活力”所带来的负面效应,例如线性景观目的地车流较大,可通过安全警示标识、行人过街设施等细部设计限制车速[24]。通行衔接的加入使得旅游目的地整体被盘活的同时,不会对生态环境造成影响,拥有了更强的吸引力,提升了旅游目的地接待能力以及资源整合能力。

吸引物是旅游目的地活力规划或营销的基础条件,也是旅游目的地活力的基本组成部分,包括自然条件、地方文化、活动、节事、上层设施五个层面。交往与空间理论中提及,公共空间活力在功能上需要适合运动、交流、观景等不同类型的活动,并要求有一定的基础设施、合适的自然与人工环境来满足民众休憩停留的需求[25]。就吸引物的五个层面来讲,自然条件是营造旅游目的地活力的主要因素之一,包括“景观景象的动态”与“静态景观显露动势”,这两方面完整概括了旅游目的地活力中自然静态景观与动态景观的辩证关系;地方文化是旅游目的地活力保持独特的决定性因素之一,包括“浓缩文化精粹与本土风情”、“真实的生活状态”、“融入当地独特风情”以及“本土文化的价值创新”四方面,囊括了地方文化的生产与再生产过程;活动是营造旅游目的地活力的关键因素之一,包括“与众不同的特色项目”、“追求刺激和挑战的项目”以及“充满童趣又有诚意的项目”三方面,其作用是塑造活跃的、爱冒险的、有创造力的旅游目的地形象,这恰好与旅游目的地品牌个性特征中的活力维度一致[2];节事本意是标志性节庆和重大活动,是营造旅游目的地活力的吸引力因素之一,分为“独特文化魅力的节庆”与“宣泄压力的体育运动”,旅游目的地活力中的节庆要求具有当地特色、有一定文化品位、具有感染力与影响力等特点;上层设施是指服务于旅游者的建筑和基础设施,在旅游目的地中上层设施常常因自身的独特性,而形成吸引物,因此上层设施是营造旅游目的地活力的标志因素之一,包括“灯光璀璨的夜间经济”、“高品质产品与服务”以及“产品服务实用又走心”三方面。因此,本研究认为吸引物与通行衔接一样,也是旅游目的地活力的基本组成要素。吸引物类似于线性结构中的节点,通行衔接能加强节点之间的联系,能够带动旅游目的地整体的发展,进而有助于塑造旅游目的地活力。

体验反馈是旅游过程中旅游者对旅游目的地活力的体验感知,当旅游者感知到活力时,会体验到源自自身的一种激情、生机和能量[26],其包括个人状态、个人情绪与个人态度。个人状态是旅游者通过感知旅游目的地活力从而反馈到自身形成的状貌特征与动作情态,在旅游目的地营造的活力氛围下,旅游者可以增强自身旺盛感、投入感,进而消除疲劳感[12];个人情绪是指旅游者通过感知旅游目的地活力从而反馈到自身的情绪变化,包括“因环境而引起的心境变化”与“因激情而导致的生理变化和明显的外部行为”,活力作为行为动力以及产生积极情绪的源泉,在旅游中同样有助于唤起人们的积极情绪;个人态度是旅游者通过感知旅游目的地活力从而反馈到自身形成的心理倾向,同时蕴含着个体对旅游目的地的主观评价以及由此产生的行为倾向,包括“旅游后所产生的满足感与获得感”与“对旅游某个时刻或者事物产生一种期待与憧憬”。不同的基本组成要素与社交性的融合效应对体验反馈的影响有所差异,这与交往与空间理论的精髓不谋而合。交往与空间理论从个人基本生理和心理需求的视角解释了日常生活中空间是如何影响人们的交往与生活,并指出不同空间设计对个体体验反馈有所差异[25]。

社交性是联结旅游目的地活力基本组成要素和最终体验反馈的途径,不同的社交性对基本组成要素和体验反馈的中介效应将会有所差异。交往与空间理论指出,公共空间的活力在于理解人与人们的活动,以及与人们在公共空间中的交往密切相关的各种微妙的质量[25]。在该理论视角下,旅游目的地活力是旅游者在“吸引物、通行衔接”的环境中,与其他利益相关者发生直接或间接接触而产生的“活力”体验反馈。在此理论基础以及收集资料的基础上,本研究发现社交性分为两类:管理措施与主客关系。其一,管理措施是指针对管理问题的解决办法、方案以及途径等,该范畴包括“旅游秩序井然有序”与“旅游推介宣传方式”;其二,主客关系是指东道主与旅游者之间的关系,研究表明旅游体验质量很大程度取决于旅游者与当地居民的主客关系[27],并强调一个有活力的旅游目的地在主客关系方面应该具有三方面表征:“人与人之间亲近友善”、“热情优厚的招待”与“让人感动的贴心细节”。交往与空间理论提出物质环境的构成对于社会交往的质量、内容和强度没有直接影响,但可通过规划人员影响人们的相遇[25]。

5.2 旅游目的地活力的影响因素及其影响效应旅游目的地活力认知过程还主要受四类因素的影响:自然因素、人文因素、管理因素和发展水平因素。具体而言,自然因素与人文因素既是影响旅游目的地活力认知过程的内部组成因素,也是启动因素;管理因素和发展水平因素是影响旅游目的地活力认知过程的外部条件因素。四者都会影响基本组成要素向活力体验反馈的关系方向或关系强度,属于调节变量。关系方向是指不同要素之间的传递关系,关系强度是指不同要素之间影响程度[21]。

自然因素包括“绿水青山就是金山银山”、“满足人们正常生理需求的气候条件”和“干净整洁的旅游环境”。“绿水青山就是金山银山”是指绿色、低碳的旅游环境;“满足人们正常生理需求的气候条件”是指气候适宜的旅游环境;“干净整洁的旅游环境”是指良好的旅游目的地公共卫生环境。本文从深度访谈中得到启示:旅游目的地活力的自然因素代表着旅游者对于旅游环境的基本需求,可以促进基本组成要素、社交性与体验反馈之间的关系。例如,绿色、低碳的环境所拥有的自然资源的数量、质量也更加充沛,在此环境中能够帮助人们减轻压力并增强心理调节能力,人与人之间更为亲近友善,旅游者的心境变化也更加明显[28](兰女士:“青山绿水就那种生机勃勃……有生命力的地方就会让人感觉到有活力,不管做什么都觉得有活力”);不同的气候要素组合会使人产生舒适、闷热、寒冷等不同的感觉[29],天气与旅游活动匹配度较高时,能够提升旅游者的满足感与获得感(胡先生:“在天气条件允许下,我会选择环洱海骑车来恢复活力,一人一车,海天一色,从风里穿过的感觉就像飞行一样,我大概是全程笑着骑下来的吧”);处于干净整洁的环境,心理压力会得到释放,精神会得到恢复[30],会在旅行过程中发现更多让人感动的贴心细节,从而对事物产生一种期待。综上所述,自然因素能够影响旅游目的地活力认知过程中各个要素之间的关系方向与关系强度。

人文因素包括“浓郁的历史感”、“极致的梦幻感”与“绚丽的艺术感”。“浓郁的历史感”是指古色古香风韵浓郁、历史感浓厚的地方;“极致的梦幻感”是指神秘、古怪、奇妙、神奇而又非常美丽的地方;“绚丽的艺术感”是指绚丽多彩且充满艺术感的地方。三者都是地方人文氛围的体现。根据深度访谈与游记:相比低历史感、梦幻感或艺术感的旅游目的地,高历史感、梦幻感或艺术感的旅游目的地都会增强旅游者对活力的感知,进而形成旅游目的地活力认知。历史感与活力看似矛盾,但当“活力”的释义为能量时,浓郁的历史感反而可以为旅游者带来心境上的变化(胡先生:“我在成都旅游,成都的历史文化并不会带给我压力,历史的厚重感反而会让我放慢脚步,充满活力地去体验城市更多的细节”);“梦幻”主题或场景的融入,往往能让旅游者更加沉浸其中,能让静态景观显露动势,因而使旅游者对旅游中的某个时刻或者事物产生一种期待与憧憬(梦幻无比的悉尼之夜更是灯火阑珊,动感的音乐、变换的灯光将悉尼之夜装扮的更加妩媚、神秘,让人更加充满活力与期待);不同于梦幻感,艺术感更多是对于色彩的追求,色彩特征容易被旅游者所识别与记忆,色彩定位早已被应用于旅游目的地营销当中[31],绚丽的色彩能够使人心情愉悦且放松(哥本哈根被称为最具童话色彩的城市……见到新港的心情是雀跃带着点儿惊喜,大约是和这里活泼明朗的色彩有关)。也即是说,历史感、梦幻感或艺术感的程度能够调节基本组成要素与体验反馈的关系。

管理因素包括“旅游安全管理”、“旅游热度营销”、“旅游口碑营销”和“服务质量专业性”。四者都与社交性主范畴相关,但不同之处在于各自影响的子范畴不一样。“旅游安全管理”、“旅游热度营销”和“旅游口碑营销”针对的是管理措施范畴,“服务质量专业性”对应的是主客关系范畴。“旅游安全管理”是指以安全为目的,有意识、有计划地对旅游过程中各种不安全现象进行防范与控制;“旅游热度营销”是指借由某个事件或话题的热度进行营销;“旅游口碑营销”是指旅游目的地努力使旅游者通过其亲朋好友之间的交流传播旅游目的地的信息;“服务质量专业性”是指旅游者实际体验到的服务质量水平与其对于服务质量的预期相近或更好。研究发现,高安全管理、热度营销、口碑营销以及服务质量可以促进旅游者对于旅游目的地活力的感知,它们通过影响社交性,加强旅游目的地基本组成要素对于个人活力体验反馈的影响,形成旅游目的地活力。管理者针对旅游目的地基本组成要素开展有效的安全管理,使旅游目的地井然有序,以此给人带来积极向上的形象(张女士:“良好的旅游秩序以及快速解决问题的能力能让游客感觉到目的地对待旅游业的积极态度,会认为这个地方旅游业发展很好,富有生机”);“旅游热度营销”与“旅游口碑营销”均是针对“旅游推介宣传方式”概念,不同之处在于“旅游热度营销”针对数量,“旅游口碑营销”是关于质量。根据深度访谈与游记,相比低热度或低口碑的旅游目的地而言,高热度或高口碑的旅游目的地更能让人感受到活力(现如今一些具有活力的旅游目的地往往首先都需要具有这些特点:具备全民热度、拥有巨大的流量和变现能力);而服务质量一直是影响旅游竞争力的关键因素[32](兰女士:“有特色有创意性的一些服务设施,或者说是服务设计,能够让我感受到管理部门有用心,有人文关怀”)。但管理因素并非直接作用于基本组成要素与体验反馈之间的关系,而是通过影响社交性对两者的关系造成间接影响。而管理因素各维度与社交性各维度一一对应,关系方向固定且无法改变,因而不能影响旅游目的地活力认知过程中各个要素之间的关系方向。

发展水平因素包括“高楼林立的繁华感”、“追随时代潮流的现代感”与“创意内容+深度互动的新鲜感”,三者均与都市现代生活相关。根据深度访谈结果发现,当受访者遭遇挫折、失败和伤痛后,对于旅游目的地的选择有不同的倾向性,一部分受访者倾向选择休闲度假型旅游目的地,另外一部分选择观光型旅游目的地,而选择观光型旅游目的地的受访者中又有很大一部分选择城市观光地(胡先生:“重庆洪崖洞……繁华且人都比较多,然后夜晚灯光特别绚丽,给人活力的感觉”)。而在游记中发现,一部分游记是商务型旅游目的地,游记笔者倾向于体验基础设施发达、经济发达和市场活跃的城市(例如,到达哥德堡当天傍晚……为了安全起见选择了热闹的商业区部分,虽然已是黄昏,人仍然很多,热闹的街区、繁华的街道消除了一整天坐飞机的疲劳)。因此,在深度访谈中关于发展水平因素能否影响旅游目的地活力形成时,产生了分歧。该观点在游记中也得到体现,根据游记发现“追随时代潮流的现代感”并不能直接影响旅游目的地活力,需要与“历史感”相结合(例如,澳门的活力体现在它既古典又摩登)。因而繁华感、现代感以及新鲜感需要在特定旅游目的地情境下,才能够调节基本组成要素与体验反馈之间的关系,繁华感、现代感以及新鲜感与不同基本组成要素交互所产生的影响差异较大,其强度大小难以预判,仅能对关系方向造成影响。

6 结论与讨论 6.1 结论(1)旅游者对于旅游目的地活力认知过程模型涵盖了通行衔接、吸引物、社交性和体验反馈四个要素,且四个要素间存在传递联系。通行衔接与吸引物构成了旅游目的地活力的基本组成要素,两者也是构成体验反馈的前驱要素,体验反馈是旅游目的地活力认知过程中的后效要素,社交性是对于“与人们在公共空间中的交往密切相关的各种微妙的质量”的深度理解,是传递基本组成要素到体验反馈的关键途径。旅游者对于旅游目的地活力的认知来源于吸引物与通行衔接的要素信息,通过一系列社交性互动,体验到源自自身的一种激情、生机和能量。旅游者所获取的各要素信息在数量、质量、结构、传递关系与传递强度上的变化是旅游目的地活力认知出现差异的根本原因。

(2)自然因素、人文因素、管理因素和发展水平因素影响着旅游者对于旅游目的地活力认知过程。自然因素与人文因素是影响旅游目的地活力认知过程的内部组成因素,管理因素和发展水平因素是影响旅游目的地活力认知过程的外部条件因素,不同因素的影响效应各有不同。自然因素与人文因素能够影响旅游目的地活力认知过程中各个要素之间的关系方向与关系强度,管理因素会影响基本组成要素向活力体验反馈传递的整体关系强度,发展水平因素会影响传递的整体关系方向。

6.2 讨论 6.2.1 理论贡献首先,本研究突破了现有旅游目的地活力研究关注点的固有局限——旅游目的地生命力、竞争力、吸引力,将旅游目的地活力与三者区分开来。不同于旅游目的地生命力强调可持续性的综合能力[9],旅游目的地竞争力强调提高旅游目的地的居民生活质量以及其他利益相关者福利的能力[10],以及旅游目的地吸引力强调目的地能够满足个体感知的某些利益的能力[33],旅游目的地活力具有具身认知的特性,简而言之,就是人在旅游目的地感知活力,人也会趋向变得有活力。

其次,本文首次提出了旅游者视角下的旅游目的地活力认知过程模型。交往与空间理论对于公共空间活力的评价通常包括可达性、功能性、舒适性和社会性四个要素[25]。本研究“旅游目的地活力认知过程模型”表明,旅游目的地活力认知过程符合交往与空间理论,通行衔接对应可达性,吸引物对应功能性与舒适性,而社会性意义不变。本研究在交往与空间理论模型的基础上进行了如下拓展:其一,提出了体验反馈要素,之前的模型要素更倾向于客观指标,缺乏主观指标。而体验反馈强调活力是个体感知,是源自自身的一种激情、生机和能量[26],恰好能弥补公共空间活力缺少的主观评价要素;其二,提出四个要素之间的关联,之前的模型是对公共空间活力的概念描述,并区分各要素的组成成分,并未明确阐述这些组成成分、要素之间的关联以及这些关联如何形成和变化,本研究围绕四个要素提出了形成相互作用的模型。

最后,本文推进了旅游目的地活力的研究,分析了旅游目的地活力认知过程的影响因素及其影响效用。纵观已有研究,学者们集中于探讨不同环境因素对于个体活力的影响。本文的部分结论得到了以往研究的支持,如绿色与低碳[28]、气候适宜[29]的环境均能帮助人们减轻压力并增强心理调节能力。基于以往的研究成果,本文不仅深入剖析了自然因素、人文因素、管理因素和发展水平因素对于旅游目的地活力认知过程的调节效应,并且发现了不同因素的影响效应各有不同。此外,管理因素与发展水平因素囊括了体制机制、经济发展、创新能力等内容,突破以往研究忽视上述这些因素对于旅游目的地活力认知过程的影响。

6.2.2 管理启示本研究结论有益于管理者从旅游者视角全面认识和宏观把握旅游目的地活力的设计与营造。一是旅游目的地营销宣传应持有“旅游目的地活力”的管理理念。旅游目的地营销宣传通过操控旅游目的地活力程度,使旅游者在旅游的整个过程中提升对旅游目的地的形象认知、体验价值等,进而影响旅游者的态度和行为,例如满意度、忠诚度;二是旅游目的地营造活力应该从通行衔接与吸引物的规划入手,在此基础上通过一系列社交性互动,从而更好地让旅游者体验旅游目的地特有的活力;三是利益相关者应了解旅游目的地活力的功效,依据旅游目的地属性、相应要素以及旅游者需求打造恰当的旅游目的地活力程度。一方面,旅游目的地利益相关者在营造或宣传旅游目的地之前,应根据旅游目的地类型、旅游者需求,明确旅游目的地活力的效果,使其达到协调,提升旅游者的体验反馈;另一方面,利益相关者可参照不同影响因素的影响效应来设计与营造旅游目的地活力,包括调整关系方向或调节关系强度。

6.3 不足与展望首先,研究的基础资料来源于深度访谈与网络游记,未对其他渠道的资料进行分析。其次,虽然本研究遵循了扎根理论的编码过程,针对旅游目的地活力认知过程及影响因素进行了资料收集,然而本研究属于探索性研究,无法采用量化方法开展问卷调查。最后,本研究还存在一些未考虑到的理论机制与边界问题。本文的结论还较为粗浅,希望今后能够有更多学者开展本领域的深度研究。有关后续研究的方向,其一,可以增加不同背景、角色的受访者,针对市场、政策、社会文化与基础设施等条件进行提问或资料收集,以期获得新资料补充和完善本研究所提出的旅游目的地活力认知过程模型,验证模型中的形成机制与变量内部关系,从较为宏观的外部性视角对旅游目的地活力继续深入探索;其二,后续研究可通过问卷调查法获取数据,以测量本研究中所涉及因素,并构建整体模型以验证影响因素模型的可靠性与有效性;其三,继续探讨旅游目的地活力认知过程中所涉及的机制与边界问题。

| [1] |

Gibson H J. Moving beyond the "what is and who" of sport tourism to understanding "why"[J]. Journal of Sport & Tourism, 2004, 9(3): 247-265. |

| [2] |

叶燕芳. 旅游目的地品牌个性、游客自我概念与游客行为倾向的关系研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2012: 28-29. [Ye Yanfang. A Study on the Relationship of Tourist Destination Brand Personality Tourist Self- Concept and Tourist Behavior Intention[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2012: 28-29.]

|

| [3] |

Dean D, Suhartanto D. The formation of visitor behavioral intention to creative tourism: The role of push-pull motivation[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2019, 24(5): 393-403. DOI:10.1080/10941665.2019.1572631 |

| [4] |

Parker C, Ntounis N, Millington S, et al. Improving the vitality and viability of the UK high street by 2020: Identifying priorities and a framework for action[J]. Journal of Place Management and Development, 2017, 10(4): 310-348. DOI:10.1108/JPMD-03-2017-0032 |

| [5] |

李翅, 侯硕. 基于线性旅游空间模式的北京传统中轴线空间活力塑造[J]. 国际城市规划, 2014, 29(4): 70-76. [Li Chi, Hou Shuo. The creation for space vitality of Beijing traditional central axis based on tourism linear space model[J]. Urban Planning International, 2014, 29(4): 70-76.] |

| [6] |

梁江川, 刘人怀. 中国旅游城市品牌个性感知研究——基于广东入境游客视角[J]. 华南理工大学学报(社会科学版), 2015, 17(6): 5-15. [Liang Jiangchuan, Liu Renhuai. Brand personality perception of China's tourist cities: A perspective of Guangdong inbound tourists[J]. Journal of South China University of Technology (Social Science Edition), 2015, 17(6): 5-15.] |

| [7] |

宋传颖. 活力: 理论、测量及影响因素研究进展[J]. 邵阳学院学报(自然科学版), 2019, 16(1): 105-116. [Song Chuanying. Vitality: Research progress of theory, measurement and influencing factors[J]. Journal of Shaoyang University (Natural Science Edition), 2019, 16(1): 105-116.] |

| [8] |

梁江川. 中国旅游城市品牌个性感知研究基于广东入境游客视角[M]. 广州: 暨南大学出版社, 2016: 103-104. [Liang Jiangchuan. Brand Personality Perception of China's Tourist Cities: A Perspective of Guangdong Inbound Tourists[M]. Guangzhou: Jinan University Press, 2016: 103-104.]

|

| [9] |

朱元恩, 吴倩妮. 旅游地生命力理论研究[J]. 地理与地理信息科学, 2008, 24(3): 100-104. [Zhu Yuan'en, Wu Qianni. Theory study on tourist area vitality[J]. Geography and Geo- Information Science, 2008, 24(3): 100-104.] |

| [10] |

邹统钎, 王欣. 旅游目的地管理[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2012: 34-36. [Zou Tongqian, Wang Xin. Tourism Destination Management[M]. Beijing: Beijing Normal University Press, 2012: 34-36.]

|

| [11] |

Buhalis D. Marketing the competitive destination of the future[J]. Tourism Management, 2000, 21(1): 97-116. DOI:10.1016/S0261-5177(99)00095-3 |

| [12] |

Karjalainen E, Sarjala T, Raitio H. Promoting human health through forests: Overview and major challenges[J]. Environmental Health and Preventive Medicine, 2010, 15(1): 1-8. DOI:10.1007/s12199-008-0069-2 |

| [13] |

Russell R, Guerry A D, Balvanera P, et al. Humans and nature: How knowing and experiencing nature affect well-being[J]. Annual Review of Environment and Resources, 2013, 38(1): 473-502. DOI:10.1146/annurev-environ-012312-110838 |

| [14] |

He X, Li Y. Research on the sustainable development path of sports tourism[J]. Frontiers in Sport Research, 2020, 2(6): 90-97. |

| [15] |

Saleem M A, Li J, Afzal H. Protect for affinity? the role of destination brand engagement in forming environmentally responsible tourist behaviours[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2021, 29(8): 1344-1364. DOI:10.1080/09669582.2020.1835932 |

| [16] |

刘丽荣, 郭梦笛. 基于环境行为分析的景区公共空间活力营造研究——以滁州市琅琊山风景名胜区为例[J]. 住宅科技, 2020, 40(5): 18-22. [Liu Lirong, Guo Mengdi. Study on the vitality creation of public space in scenic spots based on environmental behavior analysis: Take Langya mountain scenic spot of Chuzhou as an example[J]. Housing Science, 2020, 40(5): 18-22.] |

| [17] |

简·雅各布斯. 美国大城市的死与生[M]. 南京: 译林出版社, 2005: 48-65. [Jacobs Jane. The Death and Life of Great American Cities[M]. Nanjing: Yilin Press, 2005: 48-65.]

|

| [18] |

扬·盖尔. 人性化的城市[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010: 63-64. [Gehl Jan. Cities for People[M]. Beijing: China Building Industry Press, 2010: 63-64.]

|

| [19] |

王君怡, 吴晋峰, 王阿敏. 旅游目的地形象认知过程——基于扎根理论的探索性研究[J]. 人文地理, 2018, 33(6): 152-160. [Wang Junyi, Wu Jinfeng, Wang Amin. Process of the tourist destination image elements: An exploratory study based on grounded theory[J]. Human Geography, 2018, 33(6): 152-160.] |

| [20] |

Spiggle S. Analysis and interpretation of qualitative data in consumer research[J]. Journal of consumer research, 1994, 21(3): 491-503. |

| [21] |

冉雅璇, 卫海英. 品牌仪式如何形成?——基于扎根理论的探索性研究[J]. 经济管理, 2017, 39(12): 108-121. [Ran Yaxuan, Wei Haiying. Transferring ritual meaning from brand meaning: A qualitative study on how brand rituals form[J]. Business Management Journal, 2017, 39(12): 108-121.] |

| [22] |

Nunkoo R, Ramkissoon H. Stakeholders' views of enclave tourism: A grounded theory approach[J]. Journal of Hospitality & Tourism Research, 2016, 40(5): 557-558. |

| [23] |

卢东, 曾小桥, 徐国伟. 基于扎根理论的共享住宿选择意愿影响因素及机理研究[J]. 人文地理, 2021, 36(2): 184-192. [Lu Dong, Zeng Xiaoqiao, Xu Guowei. A qualitative research on consumers's adoption of peer-to-peer accommodation based on grounded theory[J]. Human Geography, 2021, 36(2): 184-192.] |

| [24] |

罗奇, 温子涵, 余来彦. 环境行为学导向下小城镇街道空间活力提升策略研究——以紫湖镇为例[J]. 城市发展研究, 2019, 26(2): 20-24. [Luo Qi, Wen Zihan, Yu Laiyan. Developing a dynamic street space in small towns by the guidance of environment-behavior studies: A case study on Zihu town[J]. 2019, 26(2): 20-24.]

|

| [25] |

扬·盖尔. 交往与空间[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2002: 16-21. [Gehl Jan. Livet Mellem Husene[M]. Beijing: China Building Industry Press, 2002: 16-21.]

|

| [26] |

宋洪波, 符明秋, 杨帅. 活力: 一个历久弥新的研究课题[J]. 心理科学进展, 2015, 23(9): 1668-1678. [Song Hongbo, Fu Mingqiu, Yang Shuai. Vitality: A long lasting isuue[J]. Advances in Psychological Science, 2015, 23(9): 1668-1678.] |

| [27] |

孙九霞. 旅游对目的地社区族群认同的影响——基于不同旅游作用的案例分析[J]. 中山大学学报(社会科学版), 2010, 50(1): 170-177. [Sun Jiuxia. The impact of tourism on ethnic identity of destination community: Case studies based on different mechanism in tourism[J]. Journal of Sun Yat-sen University (Social Science Edition), 2010, 50(1): 170-177.] |

| [28] |

Björk J, Albin M, Grahn P, et al. Recreational values of the natural environment in relation to neighbourhood satisfaction, physical activity, obesity and wellbeing[J]. Journal of Epidemiology & Community Health, 2008, 62(4): 21-27. |

| [29] |

李志龙. 考虑气候因子的旅游需求模型构建[J]. 统计与决策, 2019, 35(12): 79-82. [Li Zhilong. Construction of tourism demand model considering climate factors[J]. Statistics & Decision, 2019, 35(12): 79-82.] |

| [30] |

Briggs D. Environmental pollution and the global burden of disease[J]. British medical bulletin, 2003, 68(1): 1-24. |

| [31] |

白凯. 旅华美国游客目的地城市色彩意象认知研究[J]. 地理学报, 2012, 67(4): 557-573. [Bai Kai. The research on american tourists about their cognition of color image of urban destination[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(4): 557-573.] |

| [32] |

何琼峰, 李仲广. 基于入境游客感知的中国旅游服务质量演进特征和影响机制[J]. 人文地理, 2014, 29(1): 154-160. [He Qiongfeng, Li Zhongguang. Evolution characteristics and influence mechanism of tourism service quality in china from perception of inbound tourists[J]. Human Geography, 2014, 29(1): 154-160.] |

| [33] |

郭安禧, 郭英之, 孙雪飞, 等. 国外旅游目的地吸引力研究述评与展望[J]. 世界地理研究, 2016, 25(5): 153-166. [Guo Anxi, Guo Yingzhi, Sun Xuefei, et al. A literature review of tourism destination attractiveness[J]. World Regional Studies, 2016, 25(5): 153-166.] |