2. 海南大学 旅游体验研究与设计中心,海口 570228

2. Tourism Experience Research & Design Center of Hainan University, Haikou 570228, China

饮食作为人类基本的生理需要,是日常生活中不可或缺的部分。不过,随着社会逐步发展走向丰裕化,饮食的功能也逐渐有所异化,饮食的意义经历着不断被建构的社会过程。在现代社会,饮食除了果腹这一基本功用外,还承载着政治、经济、物质、技术、社会文化和环境意义[1],表征着个体[2]、族群[3]与地方[4]的多重差异。在20世纪60年代之后的消费主义潮流的裹挟之下,饮食消费甚至具有了某种存在的意义,即所谓“为吃而吃”。个体在其所选择的食物的基础上从生理、心理和社会上建构起来,饮食成为区别自我和他者的标志[2]。在此基础上,饮食作为一种功能性的身体表述和文化表述,成为突出族群认同的基本因素[3]。饮食取向由此也获得了某种文化标签,反过来也促成了饮食被视为社会文化产品予以消费[5]。

饮食在日常生活世界中所逐渐获得的上述社会属性,在旅游世界又有什么特殊的表现呢?毫无疑问,从生理和安全的角度来看,饮食注定是旅游当中必须进行的强制性活动[6]。作为刚性需求的饮食或许不存在旅游和非旅游之分,但一旦人在旅途,旅游的暂时性、异地性、以愉悦为目的的特征便决定着旅游中的饮食体验也必然表现出对愉悦性的追求,其价值和意义也因处于一个新的环境而获得全新的解释[7]。在旅游世界,由于旅游者在旅游目的上所存在的先在性的凝视倾向,饮食消费的目标往往表现在对地方特色饮食(exotic food)的青睐,甚至会出现“越奇特越刺激越好”的极端饮食体验(extreme food experience)倾向。不过,尽管这种现象似乎司空见惯,但有关引起这种现象内在根源的系统性解释并不多见。为此,本文聚焦于旅游世界中地方性的极端饮食体验现象,通过思辨的研究路径与已有的理论成果展开对话。从研究的主线上看,这一路径主要是在旅游世界和日常生活世界二元对立的视角下,将地方性的饮食生产与流动性的饮食消费作为相互呼应的主题框架,借以理解旅游中极端饮食体验的特征及规律,揭露旅游世界饮食体验的实质,加深对旅游饮食体验的理解。其目标是为旅游世界的极端饮食体验行为提供新的理论模型,深化并拓展旅游体验研究的既有疆域。

2 饮食传统与日常生活世界的饮食理性从生理的意义上看待饮食,不管是哪一种文化,都不会否认“食色,性也”这一根本性的命题。历史的进程表明,随着人类社会逐步走向更高层次的文明,饮食必然被纳入到社会框架中,成为表征社会阶层分化的重要尺度[8],从而获得更多的规范性意义。这一点早在中国先秦时期的文献中,就已得到充分讨论。不管是儒家、道家还是墨家,他们的著述中已经体现了古人在饮食的价值观方面注重以饮食表征德性的共同倾向。从儒家“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐”、“无廉耻而嗜乎饮食,则可谓恶少者矣”,到道家“治身养性者,节寝处,适饮食,和喜怒,便动静,内在己者得,而邪气无由入①”,无不展现出诸子争鸣时期饮食对德性的表征作用。这一观点延续后世,成为苏轼笔下的“可使食无肉,不可居无竹”。可见,在中国古代,对口腹之欲的过度追求是德性缺乏的一种表现。无独有偶,人们对待饮食的上述态度,在世界各种文化传统和宗教意识形态中,都有着类似的表现,人们普遍强调有节制的饮食。

人们对待饮食的根本态度,决定了各种文化在饮食礼仪方面的建立和发展,从而进一步形成日常饮食行为中的理性约束。在日常生活世界,人们的饮食须遵从饮食之“礼”。在很早的先秦典籍《礼记·曲礼上》中记载着对饮食礼仪的严格规定:“毋抟饭,毋放饭,毋流歠,毋咤食,毋啮骨,毋反鱼肉,毋投与狗骨,毋固获,毋扬饭”;“濡肉齿决,干肉不齿决,毋嘬炙”。中国传统宴飨的主客位置、席间活动都有矩可循[9]。这种饮食礼仪在历史上虽有流变,但其规范性的本质并未改变。时至今日,在日常的饮食生活当中,人们在社交性就餐环节,对人际的礼仪存在着心照不宣的监督,违反礼仪的人会感到道德上的不安,反常和威胁会迅速引起在场人们的注意[10]。事实上,与日常生活中的其他常规性的行为相比,饮食更容易被人们看作是品评个人修养的机会,甚至被作为划分社会阶层、寻求社会认同的依据。在这一社会规训环境中,日常生活世界的饮食体验,尤其是在某种极为精致化、高规格的饮食场合,都更加具有理性取向。如果这种理性就餐成为某个阶层的日常生活,那么,由此所孕育的突破束缚的心理张力便会不断膨胀,从而构成人们从日常生活世界逃逸至旅游世界的内在动力[7]。

3 饮食的地方性生产与流动性消费饮食生产是一种高度受制于自然和人文环境的行为,在出现交通工具的革命性发展之前更是如此。饮食生产的地域分异[11]在物产及其加工方式,乃至最终形成的独特的地方风味上均有所体现[12],既构成了人地关系之间的纽带[13],也连接了人与人之间的社会关系[14, 15],并形成对地方的认同和依恋[16]。

进一步而言,饮食文化的地方性生产的结构性基础表现在生理、心理、知识技能以及社会四个方面,它们彼此间相互作用、相互影响,共同作用于饮食文化的生产过程。从生理层面看,受自然条件的限制,一定地域会形成族群或社区上的对某些物产的偏重,由当地物产所决定的食材分异构成了饮食地方性生产的生理基础,即所谓“一方水土养一方人”和“靠山吃山靠水吃水”。从心理层面看,一定族群中的人会形成具有指向性的某种食材、口味、烹饪方式等的偏好。从知识技能层面看,跨文化的语境里人们对本民族、本土的食物认知是一个有机系统,王斯将其解释为一种“关于食物的地方性知识”[17]。该知识系统由特定的“物产食材、烹饪技能、口味偏好、饮食禁忌、餐桌礼仪”等内容共同构成,一定区域的人们在饮食相关的知识技能层面较为趋同。从社会层面看,政治、道德、宗教、法律等均会对饮食实践产生影响,并在此基础上形成与社会相适应的习俗、禁忌、价值取向等。依赖于饮食的地方性生产和消费,饮食与其产地之间的关系得以强化。饮食表征着地方文化的起源和演变,是当地文化的象征物[18],进而拥有了旅游资源的禀赋[19],也成为处于“他者”地位的潜在旅游者为之向往的旅游世界的吸引物之一,为消解日常生活中的个人在面临饮食消费中所遭遇的种种限制提供了舞台。

旅游世界的产生与现代社会所具有的高度流动性相呼应。地理大发现之后尤其是现代社会全球化浪潮所带来的人口大流动,带来了饮食消费的大融合,地方性饮食生产面临着文化激荡背景下外来饮食文化的冲击和挑战[20, 21]。旅游世界日益成为人们日常生活世界之外的一个具有显著意义的存在。建立在地方性饮食基础上的极端饮食体验构成了旅游者流动性消费的重要组成部分。立足于旅游世界的视角来审视现代社会的流动性问题,可以断言,旅游者的流动性消费作为一把双刃剑,一方面同样促进了融合,但另一方面由于其对“异国的”和“本土的”饮食的偏好[22],不仅会增强旅游者对地方的认同感,也反向激发了地方性生产的刻意维持、强化,出现了一种内在的力量鼓励地方性生产[23]。因此,旅游世界的地方性生产与流动性消费得到了统一,矛盾得到直接化解,或者说矛盾本身就是目的:没有地方性饮食生产,就没有旅游世界饮食的流动性消费。

4 旅游世界中的饮食体验 4.1 旅游世界饮食体验的行为取向从经济维度以及购买决策的角度看,旅游世界中的饮食行为可分为预算型和冲动型两种行为取向。预算型饮食体验行为的动机是预谋性的,是有计划、有目的的和以理性为基础的。从旅游作为一种奢侈品的角度看,旅游者的饮食体验决策行为,即使再具体而微,在旅游者出行之前也会被当作预算型行为囊括在一揽子出行目的当中。冲动型的饮食体验行为通常是一种情境中应激行为,也可以说是“闻香而动”的行为。从实际情况来看,已经进入旅游世界的游客,其饮食体验行为往往以冲动型为主。

旅游世界中的饮食消费体现出寻求差异饮食和维持日常饮食偏好两种行为取向的分化。从本质上看,该行为取向也是个体的旅游动机在饮食消费领域的延伸。从漫游癖和恋物癖的旅游动机模型构建到寻求差异和寻求认同的动机区分[24],旅游者行为受两个相对立动机的共同牵引,并在住宿、景观体验等具体方面展现出来。旅游中的饮食消费行为取向也不例外。旅游世界的饮食表现为对日常生活世界差异性的追求,旅游者在好奇心的驱使下探索美食,通过地方性饮食体验来接近、融入地方。但旅游者不会在整个旅途当中持续保持对极端饮食的好奇。旅游者持续地受身体化了的文化惯习的影响,这种人们在早期日常生活世界形成的饮食偏好很难改变[25],出于原乡情结,旅游者在寻求新奇时也渴望舒适,在旅游过程中往往会出现对熟悉的味道的回归。总的来说,旅游世界的饮食规律,根本上体现出在“吃百家饭”到“妈妈的味道”之间不断回返过程。

4.2 旅游世界饮食体验的极化倾向基于传统饮食文化和礼仪规训的日常生活饮食具有鲜明的结构性,而在旅游世界,在流动性的作用下,饮食文化的既有结构却可能在旅游情境中被消解,呈现出反结构的特征。饮食理性中的反结构现象表现在,旅游者的饮食体验往往会将在日常生活世界必须遵循的行为规范予以暂时性地搁置[26],本乡的常规之礼在异地因“脱嵌”而使主体产生“解放”之感,旅游者得以以开放的态度面对他乡的另类之礼,这就使得“非礼”也具备了景观的价值。这种“非礼”的特质从另一方面看正是旅游世界中“礼”的一部分,饮食文化体验的“食礼反结构”使得旅游者的大快朵颐、饕餮狂欢呈现出礼与非礼的双重性,表现出日常生活世界与旅游世界的对立,使得旅游者的“非礼”性饮食消费行为具备了理性的基础,从而在饮食的维度上提升了旅游体验的魅力。

另一方面,旅游世界的饮食功能反映出异化特征,旅游者不再局限于饮食原始的果腹功能,其景观功能得以强化。当地独有的食材、独特的烹饪技术、文化特征鲜明的餐间表演等地方性元素,均可能成为旅游者关注的景观。具有严格地方性的就餐礼仪以及浓郁异国风情的餐间表演,可以使旅游者完全沉浸于当下(mindfulness),在此状态下,旅游者得以保持在场感,能充分感知自身的心理、物理状态以及周围环境[27]。从趋势上看,这种饮食消费的功能异化正日益使饮食文化体验成为整体旅游体验的重要组成部分。

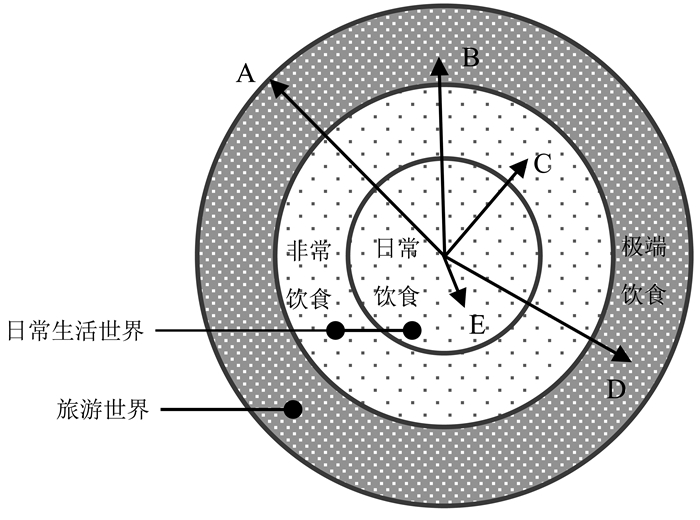

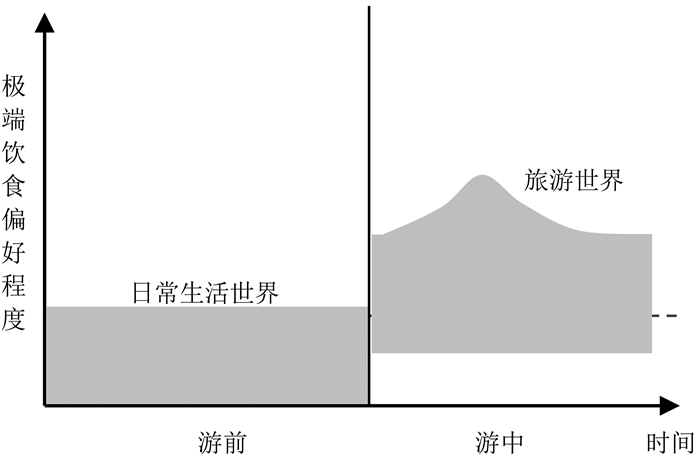

进一步观察还会发现,在旅游世界,人们对饮食的体验往往呈现某种“极化”的倾向,“极端饮食体验”成为旅游世界的“常人理性”(见图 1)。

|

图 1 旅游饮食体验的极化倾向 Fig.1 The Polarization Tendency of Tourist Food Experience |

旅游者对具有特异风格和口味的地方饮食欲求超出了日常的行为范围,饮食的愉悦性已经被置于生理需要之上[28]。例如在成都旅游的氛围场下,旅游者“不麻辣,不成都”的感知使得“麻辣火锅”具有了旅游吸引物的景观特征。图 1表明,在日常生活世界,尽管人们的一日三餐会流于常规饮食(如矢量E),但也不排除会偶尔生出“吃得百家饭”、“住在食家住,日日得宴飨”的渴望(如矢量C)。而在旅游世界,游客的饮食体验常常会展现出区别于日常饮食习惯的好奇(neophylic)倾向(如矢量A、B、D),从而驱动着游客的饮食体验走向极化。

对不同的旅游者而言,极端饮食范围存在差异。不同的社会文化建构出饮食体验不同的舒适圈,界定了极端饮食的范围。对于共享着同一文化语境的旅游者而言,极端饮食圈层在整体具有一定相似性。每个个体则在极端饮食体验上相对灵活,个体间存在的生理和心理上的差异使得不同个体对极端饮食定义产生差别,且依据情境不同有所变动。根据Plog的旅游者分类模型,多中心型旅游者更愿意尝试极端饮食。本文即以多中心型的旅游者为主要关切对象,以此建立本文的理论。

4.3 游客极端饮食体验的情境性食物不是孤立地被消费,而是处在一定情境之中[1],这一点在旅游世界中表现更为明显。除生理、心理、知识技能以及社会因素这类前置性条件外,情境性因素也将对人的认知、体验过程产生影响[29]。旅游者离开惯常的生活世界进入旅游世界,其饮食体验便面临着延续日常生活世界的饮食习惯[30]与踏入当地的饮食情境、体验当地饮食文化之间的巨大张力。旅游者的意识在当下情境、个人心理世界中不断穿梭、回返,很容易挣脱日常理性的束缚,给拥有具身性的极端饮食体验提供动力源泉。

从总体和常规的角度上看,旅游世界的这种极端饮食体验的二元对立的演化方向,取决于旅游氛围情境和旅游行为情境的双重作用,并在这种情境作用中最终达到和解与统一。这种氛围建构了旅游世界的总体风格和意义[7]。因此,受这种情境性因素的烘托和感染,不管是延续日常习惯抑或是体验当地饮食,旅游世界的饮食体验都可能被游客赋予有别于日常生活经历的新的意义,可以获得更具审美性的、积极的,甚至浪漫的诠释。

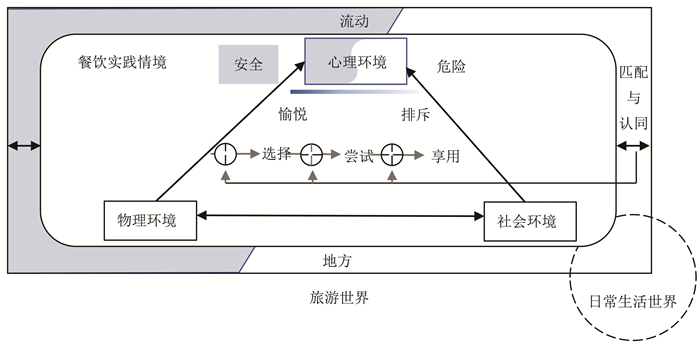

当旅游者迈入当地餐馆之时,隶属于旅游世界的饮食体验便开始了。如图 2所示,对于旅游者来说,餐厅的装修风格、音乐、灯光、装饰物等构成了其关注的物理环境[31],这种物理环境在旅游者端借由五感影响其情绪[32],形成对餐馆的整洁度[33]、场所原真性[34]、场所氛围的感知。物理环境同时也可成为景观的一部分。正如一位旅游者在游记中描述的前往幽灵餐厅就餐的经历那样:

|

图 2 旅游情境下的极端饮食体验模型 Fig.2 Extreme Food Experience under Tourism Situation |

“这家餐厅在攻略里很火,据说不仅里面的装修瘆人,连菜单和菜品都是以幽灵为主题。应该是这家,我猜测着,走进去。窄窄的过道,有一个小门,我拉开门进去,一个人也没有,顺着楼梯走上去,走了好几层,没有看到像餐厅的房间。楼道里墙上挂着很大的鹿头标本,再加之心理作用,总感觉气氛有点阴森。”②

在旅游者笔下,主题性的物理环境成为吸引物并具有景观特征,是旅游者在整体就餐体验中重点观察的一部分。

除物理环境外,在等餐、就餐、餐后三个阶段,均伴随着旅游者之间、旅游者与营业员工之间以及旅游者与就餐的“他者”之间的某种交流,构成了旅游者饮食体验的社会环境。两者共同构成旅游者的饮食实践情境,对旅游者“选择—尝试—享用”的饮食体验过程产生影响,与此同时旅游者对其他消费者活动的观察以及服务员提供的服务也为体验当地包括生活方式、音乐、食物和舞蹈等在内的文化以及获得相关知识提供了索引[33, 35]。这一饮食实践环境和旅游世界的地方环境在流动性和地方性的作用下存在脱嵌或嵌入的倾向,使旅游者把饮食实践环境与地方环境进行匹配,判断其是否具有地方原真性。

在饮食体验的主体部分,即就餐体验的过程中,环境中的食物凸显成旅游者五感中的景观,其他元素则成为其支撑因素,进一步强化其作为景观的地位和作用。需要注意的是,这里指的景观化了的“环境中的食物”并非单指食物本身,而是包含备餐、上菜、服务礼仪等在内的饮食呈现。譬如,面团拍到案板上的声音、磨咖啡豆的声音以及牛排发出的“嘶嘶声”等都可能成为旅游者感官中景观的一部分[36]。

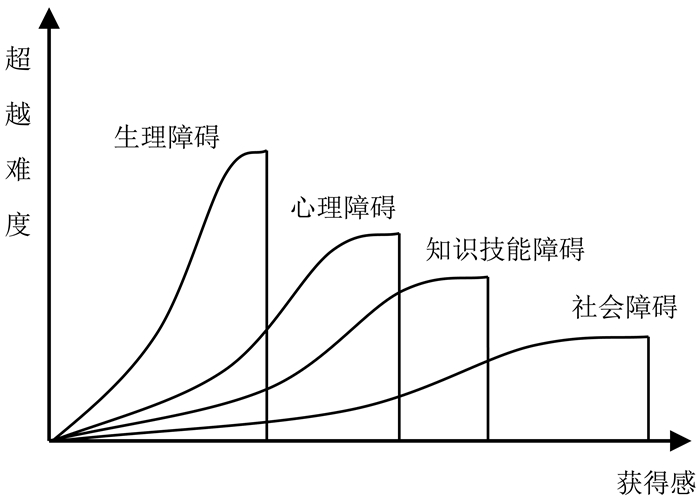

5 旅游世界极端饮食体验的四重障碍在旅游世界,游客用视、听、嗅、触、尝的方式对在场的氛围、场所、食物等形成认知、产生感受,并与日常生活世界相对比,由此可能遭遇生理、心理、知识技能、社会方面的多重障碍。旅游者开展极端饮食体验时存在着和饮食地方性生产的基础相对应的生理、心理、知识技能以及社会四重障碍。这些障碍阻碍着旅游者对地方极端饮食的体验,然而一经超越,便会给旅游者带来更强的愉悦感,成为景观。

5.1 生理障碍评价饮食的基本标准来自生理上的适宜性。然而,尽管一些“另类”的食物已被证实在日常生活世界是不宜食用的,但在旅游世界,对此类食物的食用意愿在很大程度上受恶心感、熟悉度、求新求异倾向等多种因素影响。在刻意求新、求异的旅游世界,针对“另类”饮食的食用意愿,尽管存在着生理上的容忍极限,但由此带来的生理障碍可能会具有短时可超越性的特点。也就是说,在日常生活世界中被认为“不能吃”的食材,以及由于个人生理情况的限制,食用会产生不适感的食物,很可能成为旅游世界中“能吃”且“特别”的食物,并给游客留下极其深刻的印象。游客一旦跨越其生理障碍的边界,将会迅速实现对自我的超越,最大限度满足其好奇心。这一事实表明,由于旅游世界被旅游者认为是“非惯常”环境,旅游者希望能在当地获得更多的体验,因此在确保其生理安全的前提下,以体验极端饮食为诉求的旅游者在对待生理障碍方面,会展现更加积极的克服主动性。例如在成都旅游时旅游者可能会挑战自己对吃辣的极限,“基本上吃下来就是失去知觉,我好像感受不到嘴唇的存在了③”。

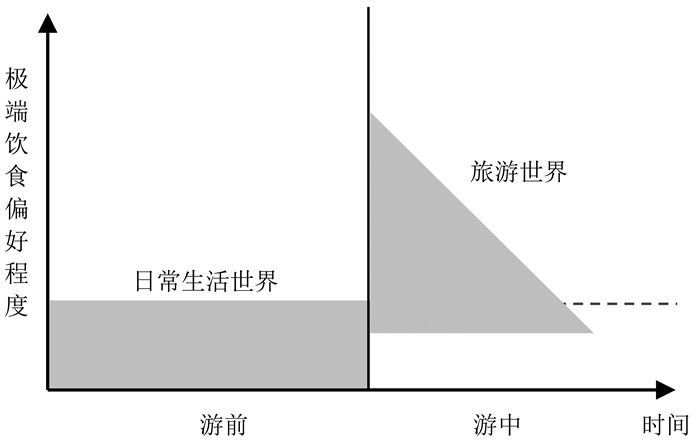

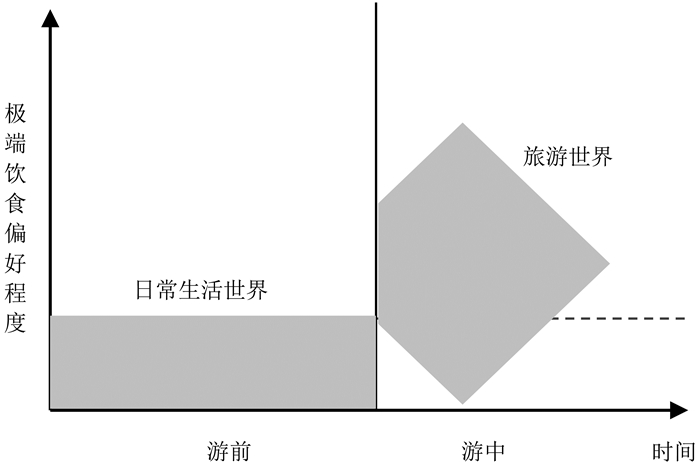

如图 3所示,日常生活世界中的极端饮食偏好较为稳定,进入旅游世界后的短时间内,旅游者体现出对极端饮食较为强烈的偏好,乐意突破个人从不吃到吃的生理障碍。旅游者对突破这种障碍或多或少会产生生理上的不适,但与之相伴的也有克服阻碍所获得的自我满足感。这种快感也并非单独存在,而是会随着其它障碍的协同突破而产生心理上的愉悦感。随着旅游进程的深入和极端饮食体验的加深,游客将回归饮食理性,缅怀“妈妈的味道”。旅游者对“妈妈的味道”的想念是在与惯习相背离的饮食实践的持续浸润下,逐步显露出来并最终成为行为决策的主要动力。

|

图 3 生理障碍下极端饮食偏好与时间的关系 Fig.3 The Relationship between Extreme Food Preference and Time under Physical Obstacle |

相较于生理障碍,心理障碍更易突破,并构成饮食体验功能异化的重要内容。通常情况下,饮食所引起的心理障碍往往来自饮食的文化差异。这种差异对于游客而言,一般仅构成挑战,却没有现实的风险——在旅游世界,对于旅游者个体而言,连被污名化的几率都会大大降低。相较于日常生活世界,旅游世界中的旅游者更愿意承担风险[37]。例如一名旅游者在新疆旅游过程中虽然觉得手抓饭“是从油里头捞出来”,感到“有点腻味儿不太想吃④”,但最终还是选择了尝试。Mak认为,即使考虑到味道不适应的风险,旅游者也会选择当地的食物[6],如“酱油面味道非常不错,值得一提的是生鸡蛋拌面,很有意思,克服吃生鸡蛋的障碍,就会觉得味道甜甜的⑤”。旅游世界中,旅游者更容易突破心理障碍。综合来看,旅游者对当地食物有较大的需求[22]。这种规律性的根源,来自旅游在本质上的愉悦性、异地性和休闲性规定。

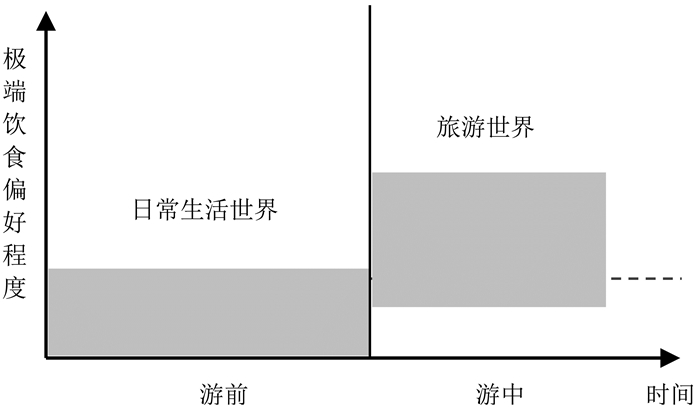

如图 4所示,在旅游世界中,旅游者对极端饮食的整体偏好程度高于日常生活世界。距离原来日常生活世界中较近的被认为是极端的饮食,在旅游世界中会失去这一身份,游客对此类饮食将会失去好奇心和体验的冲动,由更新奇的极端饮食取而代之。

|

图 4 心理障碍下极端饮食偏好与时间的关系 Fig.4 The Relationship between Extreme Food Preference and Time under Psychological Obstacle |

需要特别说明的是,旅游者打破心理障碍的动力来源于对当地食物的体验性需求[30]。旅游世界的饮食体验包含了对差异性、原真性[18]文化的学习。如果旅游者能够通过某种途径增加对饮食的了解,例如感知到饮食与地方的紧密联系,那么旅游者将会更愿意尝试、理解并接受味觉上的不适应[38]。心理障碍的突破将使旅游者获得心理上的成就感和满足感,这种获得感将在一定程度上弥补心理障碍的突破所产生的心理上的不适。

5.3 知识技能障碍旅游者个人的知识技能水平的高低也会对其极端饮食的消费意愿产生影响。这里的极端饮食消费意愿既包括对特定食物本身的消费意愿,也包括新的饮食知识技能的接受、学习意愿[39]。

知识技能障碍的超越过程在一定程度上与强调全身心投入某项活动而获得整体感觉的心流体验过程[40]具有相似之处。参考PAT模型(Person-Artifact-Task Model)[41]以及对新的饮食技能接受度的影响因素的相关研究[42],将知识技能障碍的影响因素划分为人(P)、工具(A)和任务(T),也同样地因受个人自身特征、知识技能掌握难易度、以及感知到的获益和风险等因素的影响,其突破难度存在差异。相比于生理障碍和心理障碍,旅游者对知识技能障碍抱有更为积极的态度,是饮食体验的重要内容之一。相较于其他障碍“吃”与“不吃”的举棋不定,在知识障碍下体现出来旅游者个人知识水平、文化背景和学习能力的参与性,即更多地侧重于“吃什么”、“为什么吃”、“怎么吃”和“怎样地道地吃”等方面的内容,体验的深度也有所增加。例如,在东西方饮食文化里,刀叉与筷子构成了主要的饮食文化体验中的知识技能性的障碍。尽管这一项技能具有一定的难度,但旅游者往往选择努力习得这一当地技能。

如图 5所示,由于知识技能具有习得性,在旅游世界摸索学习的过程中对这种极端饮食的偏好程度将会缓慢提升甚至快速达到峰值(这里假定旅游者最终在一定程度上习得了该技能)。

|

图 5 知识技能障碍下极端饮食偏好与时间的关系 Fig.5 The Relationship between Extreme Food Preference and Time under Knowledgeable and Technical Obstacle |

考虑到知识技能在习得后将被保留,不会在回归日常生活世界中时即刻消失,因此知识技能障碍超越后的获得感的持续性将大于其他三者。

5.4 社会障碍旅游者以某种标准(道德、宗教等)将食物分类为可以吃的和禁止吃的食物,这种标准受其所处的社会文化的影响[2]。在消费异地饮食时,由于不处于同一个文化区域,难以对当地文化进行识别和分类,再加上对当地食物的不了解,有严格禁忌的旅游者因此会对可能的食物污染(禁忌的破坏)极度警惕,对当前食物抱有怀疑的心态[37]。

餐桌礼仪可以揭示道德和社会结构,加强群体凝聚力,促成群体认同[43]。在旅游当中,“他乡之礼”会造成旅游者体验饮食的社会障碍。此类障碍多为饮食仪式造成,其承载的他乡文化更为直观和深入,更有可能与自身文化产生冲突,导致情绪上的焦虑状态,即文化冲击(culture shock)[44, 45]。例如,在茶道中,会对人的姿态、穿着、行为模式等有较强的要求,这种文化差异,一方面构筑成社会层面的景观,一方面也是一种社会障碍。与其他类型的障碍相比,社会障碍具备很强的景观化可能,在难度上更容易超越,并且在形式和内容上纳入更多的地方性特征。例如新疆的手抓饭就因此对旅游者产生了吸引力:“我们吃饭都是筷子嘛,新疆那边老是说手抓饭手抓饭,当时就这个特别好奇④”。社会障碍具有可融入性、自我对象性的特点,这种差异通常不涉及食物本身,主要由社会文化的综合差异引起。社会障碍的存在既构成了游客对地方饮食理解上的困难,也构成理解的动力,是饮食体验功能异化最具发掘空间的内容。如图 6所示,对当地文化的理解加深,游客对极端饮食的偏爱程度将会提高,而在旅游地的极端饮食体验也会促进旅游者对日常生活世界饮食的怀念。一段时间后,游客已逐渐适应当地的饮食文化,好奇心不再被激发,游客对极端饮食的偏好逐渐降低,同时对极端饮食整体的接受范围扩大,最终达到稳定。

|

图 6 社会障碍下极端饮食偏好与时间的关系 Fig.6 The Relationship between Extreme Food Preference and Time under Social Obstacle |

旅游世界中的饮食障碍存在意义上的特殊性:生理障碍具有好奇唤起意义,相较于其他事物,差异性的饮食形成的刺激更为直接,将最大程度地唤起旅游者的好奇心。心理障碍的超越具有心理抚慰意义,旅游者尝试超越个人的文化惯习,获得与日常生活世界所不同的差异性体验;知识技能障碍的克服具有文化适应意义,存在知识技能障碍的饮食将会通过习得感让旅游者感到对当前文化的适应;社会障碍的移除具有社会联结意义,通过对就餐仪式的理解和融入,旅游者与当下的社会产生联结。

旅游者四重障碍的突破、超越会在旅游体验的深度、广度以及记忆强度方面形成正强化。在超越中,四重障碍亦存在差异:生理障碍的超越具有瞬间超越的特征,突破仅限于旅游世界,在回归日常生活世界之时也会回归于日常生理舒适区;心理障碍的超越体现出一种尝试性,部分延伸至日常生活世界;知识技能障碍具有习得性,习得后将作为一种文化资本延伸到日常生活世界;社会障碍的超越表现出一种现场融入的特点,所感受到的社会差异仅以异地景观的形式存在,难以在日常生活世界复制。从四者关系上看,生理、心理、知识技能和社会障碍的超越难度呈现递减的过程,与之相对的超越后的获得感则呈现出递增的状态(如图 7所示)。

|

图 7 四重障碍间的关系 Fig.7 The Relationship among Four Obstacles |

四重障碍间相互影响,一重障碍的超越在一定程度上将降低其他障碍的超越难度,某种障碍将协同其他障碍实现共同超越。例如,心理上对某种食物的接受,将会影响其学习该食物相关技能或是知识的积极程度。对仪式的参与增加了旅游者饮食消费的愉悦感,对旅游者的饮食体验有积极影响,旅游者可能会认为食物更美味、更有价值[46]。这种多重障碍的超越使旅游者获得的正向感受得以累积,最终作用于高峰体验的产生过程。在这之中,每重障碍内部都存在着超越难度的差异,例如生理障碍中,对某种食材过敏的风险意识相较于过辣或过酸等产生的轻微生理不适要更难以超越。从微观层面分析,超越障碍的难易程度难以用障碍的类别直接判断。随着障碍的超越,意义也在体验过程中创造出来。旅游者在饮食体验过程中(或者之后)的经历分享、对其他消费者的凝视和交流、文化体验、以及同伴间的沟通交流逐步形成对目的地、个人、个人所在群体的认同,创造了丰富且复杂的社会意义[35]。

6 结论与讨论本文在相关研究及经验事实为依据,对旅游世界饮食文化体验的实质特征展开研究,得出以下几点结论。

首先,旅游世界的饮食文化体验相较于日常生活世界的饮食活动体现出功能异化的特征以及极化倾向。功能异化主要表现在食物生产、消费过程的景观化和审美化,饮食的极端体验成了旅游世界的“常人理性”;极化倾向是指饮食文化差异越大,饮食作为一种景观的吸引力越大,同时,在消费这种景观时所遭遇的阻力也越大。

其次,旅游世界的饮食文化体验功能异化的内在动力为旅游世界和日常生活世界的相互对立。这一二元对立的特征在体验活动中内化为极端饮食体验的生理、心理、知识技能、社会四重障碍。游客在极端饮食体验中面临的两难选择,障碍的超越难度呈“生理障碍—心理障碍—知识技能障碍—社会障碍”之间递减的规律(社会禁忌除外)。

最后,地方饮食生产与流动性旅游消费在旅游世界中实现了对立和统一。这种地方性和流动性的背景折射在旅游饮食体验情境中,则反映出旅游者在心理危险区和舒适区间摇摆不定,地方性在旅游者的极端饮食决策中极为重要。旅游者感知下饮食情境和地方的分离或相近程度将影响障碍超越的难度。

对饮食文化体验功能异化的研究,为经营者提供了一个新的思路,即重视饮食文化的景观化、体验化打造。饮食文化景观化的内涵是“乡土感+审美感+差异感+共鸣感+ 仪式感+情景感+精神感+意义感”,其核心是使乡土食材转变为美食旅游的体验产品,这个体验产品是置于一定的体验场中的,具体策略是使饮食成为“场”并且成为“网红”。通过对四重障碍的分析,可以进一步生发出饮食文化景观化的条件,即安全性、差异化、稳定性、知晓度和可达性。安全性着重食物的能量成分、健康性和卫生水平。差异化强调避免大量复制,放大特色,增进菜品生命力。稳定性突出要控制烹饪技术,强化厨师培训,从而能给旅游者提供更有保障、更为稳定的饮食体验。知晓度需要利用网络时代的特征、优势展开营销,譬如网红效应。可达性的提高需要突破地域封闭,实现更广尺度下原料、调味品等的配置。

注释:

① “一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐”,引自《论语·雍也》;“无廉耻而嗜乎饮食,则可谓恶少者矣”,引自《荀子·修身》;“治身养性者,节寝处,适饮食,和喜怒,便动静,内在己者得,而邪气无由入”,引自《通玄真经》。

② 材料来源于马蜂窝旅行网游记http://www.mafengwo.cn/i/12483254.html。

③ 材料来源于马蜂窝旅行网游记http://www.mafengwo.cn/i/18483403.html?static_url=true。

④ 两则材料均为访谈材料。

⑤ 材料来源于马蜂窝旅行网游记http://www.mafengwo.cn/i/12111686.html。

| [1] |

Beer S. Authenticity and food experience-commercial and academic perspectives[J]. Journal of Foodservice, 2008, 19(3): 153-163. DOI:10.1111/j.1745-4506.2008.00096.x |

| [2] |

Fischler C. Food, self and identity[J]. Social Science Information, 1988, 27(2): 275-292. DOI:10.1177/053901888027002005 |

| [3] |

彭兆荣. 饮食人类学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2013: 76-89. [Peng Zhaorong. The Anthropology of Food[M]. Beijing: Peking University Press, 2013: 76-89.]

|

| [4] |

Sormaz U, Akmese H, Gunes E, et al. Gastronomy in Tourism[J]. Procedia Economics and Finance, 2016, 39: 725-730. DOI:10.1016/S2212-5671(16)30286-6 |

| [5] |

蔡晓梅, 刘晨. 人文地理学视角下的国外饮食文化研究进展[J]. 人文地理, 2013, 28(5): 36-41. [Cai Xiaomei, Liu Chen. Progress in the foreign geographical food studies[J]. Human Geography, 2013, 28(5): 36-41.] |

| [6] |

Mak A H N, Lumbers M, Eves A. Globalisation and food consumption in tourism[J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39(1): 171-196. DOI:10.1016/j.annals.2011.05.010 |

| [7] |

谢彦君. 旅游体验研究——一种现象学视角的探讨[D]. 东北财经大学, 2005. [Xie Yanjun. Research on Tourism Experience: A Aphenomenol Ogical Perspective[D]. Dongbei University of Finance & Economics, 2005: 10-51.]

|

| [8] |

西敏司. 甜与权力: 糖在近代历史上的地位[M]. 王超, 朱建刚, 译. 北京: 商务印书馆, 2010: 15-30. [Sidney W. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History[M]. Wang Chao, Zhu Jiangang, Trans. Beijing: The Commercial Press, 2010: 15-30.]

|

| [9] |

李登年. 中国宴席史略[M]. 北京: 中国书籍出版社, 2016. [Li Dengnian. A Brief History of Chinese Banquets[M]. Beijing: China Book Publishing House, 2016: 31-56.]

|

| [10] |

兰德尔·柯林斯. 互动仪式链[M]. 林聚任, 王鹏, 宋丽君, 译. 北京: 商务印书馆, 2012: 46. [Collins R. Interaction Ritual Chains[M]. Lin Juren, Wang Peng, Song Lijun, trans. Beijing: The Commercial Press, 2012: 46.]

|

| [11] |

陈传康. 中国饮食文化的区域分化和发展趋势[J]. 地理学报, 1994(3): 226-235. [Chen Chuankang. The culture of Chinese diet: Regional differentiation and developing trends[J]. Acta Geographica Sinica, 1994(3): 226-235. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.1994.03.008] |

| [12] |

李坚诚. 全球化—地方性背景下的饮食文化生产: 潮菜原料时空特征[J]. 热带地理, 2017, 37(4): 562-568. [Li Jiancheng. Catering cultural production under the background of globalization and locality: Spatial-temporal characteristics of Teochew cuisine ingredients[J]. Tropical Geography, 2017, 37(4): 562-568.] |

| [13] |

林俊帆, 林耿. 意义、权力与再物质化: 食物消费地理新进展[J]. 人文地理, 2014, 29(6): 40-46. [Lin Junfan, Lin Geng. Meaning, power and rematerializing: Progress in geography of food consumption[J]. Human Geography, 2014, 29(6): 40-46.] |

| [14] |

彭兆荣, 肖坤冰. 饮食人类学研究述评[J]. 世界民族, 2011(3): 48-56. [Peng Zhaorong, Xiao Kunbing. A review of studies on food anthropology[J]. Journal of World Peoples Studies, 2011(3): 48-56.] |

| [15] |

王灵恩, 王磊, 钟林生, 等. 国内外旅游食物消费研究综述[J]. 地理科学进展, 2017, 36(4): 513-526. [Wang Lingen, Wang Lei, Zhong Linsheng, et al. A literature research on tourism food consumption[J]. Progress in Geography, 2017, 36(4): 513-526.] |

| [16] |

Björk P, Kauppinen-Räisänen H. Destination foodscape: A stage for travelers' food experience[J]. Tourism Management, 2019, 71: 466-475. DOI:10.1016/j.tourman.2018.11.005 |

| [17] |

王斯. 味道: 关于食物的地方性知识[J]. 自然辩证法研究, 2018, 34(4): 102-107. [Wang Si. Taste: On local knowledge of food[J]. Studies in Dialectics of Nature, 2018, 34(4): 102-107.] |

| [18] |

Ellis A, Park E, Kim S, et al. What is food tourism?[J]. Tourism Management, 2018, 68: 250-263. DOI:10.1016/j.tourman.2018.03.025 |

| [19] |

Montanari A. Geography of taste and local development in Abruzzo (Italy): Project to establish a training and research centre for the promotion of enogastronomic culture and tourism[J]. Journal of Heritage Tourism, 2009, 4(2): 91-103. DOI:10.1080/17438730802366482 |

| [20] |

孙九霞, 吴传龙, 凌玲. 旅游地特色饮食的地方化: 丽江三文鱼的生产与消费[J]. 南开管理评论, 2018, 21(2): 182-191. [Sun Jiuxia, Wu Chuanlong, Ling Ling. The taste of place: Taking Lijiang salmon as an example to analyze the localization of special food in tourism destination[J]. Nankai Business Review, 2018, 21(2): 182-191.] |

| [21] |

徐赣丽. 城市化背景下民俗学的"时空转向": 从民间文化到大众文化[J]. 学术月刊, 2016, 48(1): 117-126. [Xu Ganli. A spatial turn of folklore in the background of urbanization: From folk culture to mass culture[J]. Academic Monthly, 2016, 48(1): 117-126.] |

| [22] |

Torres R. Toward a better understanding of tourism and agriculture linkages in the Yucatan: Tourist food consumption and preferences[J]. Tourism Geographies, 2002, 4(3): 282-306. DOI:10.1080/14616680210147436 |

| [23] |

Hall; M, Mitchell R: Tourism as a force for gastronomic globalization and localization, Hjalager; A-M, Richards G, editor, Tourism and Gastronomy, London: Routledge, 2002: 71-87.

|

| [24] |

谢彦君. 呵护"姆庇之家", 重塑乡村旅游可持续发展新理念[J]. 旅游学刊, 2017, 32(1): 8-10. [Xie Yanjun. Caring for the "House of Muubi" and reshaping the new concept of sustainable development of rural tourism[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(1): 8-10. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2017.01.005] |

| [25] |

王宁. 流动的消费本土性: 劳动力迁移中的文化随迁——以本土性饮食文化的跨境流动为例[J]. 山东社会科学, 2015(10): 27-34. [Wang Ning. The locality of mobile consumption: Cultural migration in labor migration: Taking the cross-border migration of local food culture as an example[J]. Shandong Social Sciences, 2015(10): 27-34. DOI:10.3969/j.issn.1003-4145.2015.10.004] |

| [26] |

谢彦君, 孙佼佼. 黑色愉悦的受虐来源: 游戏场中的反结构喜剧[J]. 旅游导刊, 2018, 2(5): 19-36. [Xie Yanjun, Sun Jiaojiao. How does insult give pleasure: The anti-structure comedy in the game field[J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2018, 2(5): 19-36.] |

| [27] |

Ratcliffe E, Baxter W L, Martin N. Consumption rituals relating to food and drink: A review and research agenda[J]. Appetite, 2019, 134: 86-93. DOI:10.1016/j.appet.2018.12.021 |

| [28] |

Everett S. Beyond the visual gaze?: The pursuit of an embodied experience through food tourism[J]. Tourist Studies, 2008, 8(3): 337-358. DOI:10.1177/1468797608100594 |

| [29] |

谢彦君, 胡迎春, 王丹平. 工业旅游具身体验模型: 具身障碍、障碍移除和具身实现[J]. 旅游科学, 2018, 32(4): 1-16. [Xie Yanjun, Hu Yingchun, Wang Danping. The embodied experience model of industrial tourism: Embodied obstacles, obstacles remove and embodied realization[J]. Tourism Science, 2018, 32(4): 1-16.] |

| [30] |

Quan S, Wang N. Towards a structural model of the tourist experience: An illustration from food experiences in tourism[J]. Tourism Management, 2004, 25(3): 297-305. DOI:10.1016/S0261-5177(03)00130-4 |

| [31] |

Yüksel A, Yüksel F. Measurement of tourist satisfaction with restaurant services: A segment- based approach[J]. Journal of Vacation Marketing, 2002, 9(1): 52-68. |

| [32] |

Kotler P. Atmospherics as a marketing tool[J]. Journal of Retailing, 1973, 49(4): 48-64. |

| [33] |

Kim Y G, Eves A, Scarles C. Building a model of local food consumption on trips and holidays: A grounded theory approach[J]. International Journal of Hospitality Management, 2009, 28(3): 423-431. DOI:10.1016/j.ijhm.2008.11.005 |

| [34] |

Fields K. Demand for the Gastronomy Tourism Product: Motivational Factors[M]// Hjalager A M, Richards G. Tourism and Gastronomy, London: Routledge, 2002: 36-50.

|

| [35] |

Matson- Barkat S, Robert- Demontrond P. Who's on the tourists' menu? Exploring the social significance of restaurant experiences for tourists[J]. Tourism Management, 2018, 69: 566-578. DOI:10.1016/j.tourman.2018.06.031 |

| [36] |

余习德, 张小娟, 鲁成, 等. 声音影响饮食行为: 实证进展与理论构思[J]. 心理科学进展, 2017, 25(6): 955-969. [Yu Xide, Zhang Xiaojuan, Lu Cheng, et al. Sound influence eating or drinking behavior: Empirical progress and theoretical ideas[J]. Advances in Psychological Science, 2017, 25(6): 955-969.] |

| [37] |

Cohen E, Avieli N. Food in tourism[J]. Annals of Tourism Research, 2004, 31(4): 755-778. DOI:10.1016/j.annals.2004.02.003 |

| [38] |

Hillel D, Belhassen Y, Shani A. What makes a gastronomic destination attractive? Evidence from the Israeli Negev[J]. Tourism Management, 2013, 36: 200-209. DOI:10.1016/j.tourman.2012.12.006 |

| [39] |

Woolf E, Zhu Z Y, Emory K, et al. Willingness to consume insectcontaining foods: A survey in the United States[J]. LWT-Food Science and Technology, 2018, 102: 100-105. |

| [40] |

Csikszentmihalyi M, Lefevre J. Optimal experience in work and leisure[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1989, 56(5): 815-822. DOI:10.1037/0022-3514.56.5.815 |

| [41] |

Finneran C M, Ping Z. A person-artefact-task (PAT) model of flow antecedents in computer- mediated environments[J]. International Journal of Human-Computer Studies, 2003, 59(4): 475-496. DOI:10.1016/S1071-5819(03)00112-5 |

| [42] |

Bearth A, Siegrist M. Are risk or benefit perceptions more important for public acceptance of innovative food technologies: A metaanalysis[J]. Trends in Food Science & Technology, 2016, 49: 14-23. |

| [43] |

Sato P M, Gittelsohn J, Unsain R F, et al. The use of Pierre Bourdieu's distinction concepts in scientific articles studying food and eating: A narrative review[J]. Appetite, 2016, 96: 174-186. DOI:10.1016/j.appet.2015.09.010 |

| [44] |

Furnham A. Tourism and culture shock[J]. Annals of Tourism Research, 1984, 11(1): 41-57. DOI:10.1016/0160-7383(84)90095-1 |

| [45] |

Kracke W: Culture Shock, Smelser J N, Baltes P B, editor, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Oxford: Pergamon, 2001: 3176-3179.

|

| [46] |

Vohs K D, Wang Y J`, Gino F, et al. Rituals enhance consumption[J]. Psychological Science, 2013, 24(9): 1714-1721. DOI:10.1177/0956797613478949 |