2. 北京大学 城市与环境学院,北京 100871;

3. 北京大学—林肯研究院 城市发展与土地政策研究中心,北京 100871;

4. 浙江师范大学 经济与管理学院,金华 321004

2. College of Urban and Environmental Sciences, Peking University, Beijing 100871, China;

3. Peking University-Lincoln Institute Center for Urban Development and Land Policy, Beijing 100871, China;

4. College of Economics and Management, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, China

企业直接投资区位选择①是经济地理学经典议题。近年来,中国出现了企业大规模跨区域转移的现象[1]。随着国内大循环为主体、国际国内双循环互促新发展格局的形成,企业跨区域投资趋势将愈加明显。这意味着,未来我国大量企业将离开本地到相对陌生的外地进行投资。相关研究已就企业投资区位选择给出了大量解释,如以传统区位要素、制度文化、集聚经济等为代表的区位理论和以国际贸易理论、产业组织理论、折衷理论、演化过程理论、资源基础理论等为基础或为代表的外商直接投资区位理论等,主要识别了资源禀赋、土地价格、劳动力成本、人力资本、集聚效应、基础设施、市场潜力、产业规划、环境规制、法律、语言、宗教、历史、政治稳定性等一系列因素,相关研究仍在延续[2-4]。总的来说,这类研究将企业看作原子式分析单元,共同特征是认为投资目的地的一个或数个特征组合对企业直接投资区位产生重要甚至决定性影响(以下简称“第一类研究”)。

20世纪90年代以来,随着经济地理学“关系转向”,学者们开始关注关系对企业投资区位的影响。基于关系视角,研究者从正式关系(如政治关系、经济关系)、非正式关系(如人际关系)等维度对企业投资区位选择给出了新的解释(以下简称“第二类研究”)[5-7]。与第一类研究不同,关系视角下的企业投资区位选择具有很强的社会学背景,将企业或企业家看作关系网络中的节点,注重“通道拓展”所发挥的积极作用[8]。虽然不明确排除经济因素,也认为关系有益于获取经济资源,但这类研究突出了关系对企业投资区位选择的重要甚至决定性影响[9]。如李小建[10]在调研港商对大陆直接投资区位选择时发现,“有56%的公司在投资大陆时,并未进行区位比较,只是出于降低成本或其它动机,经人介绍或找熟人了解情况后,便决定在某处投资建厂”。Qiu[11]对陕西的外商直接投资区位选择研究表明,即使投资环境恶劣,在个人网络和制度介入的情况下也能够吸引投资。

上述两类研究在现实中分别具有一定代表意义。但是,第一类研究中区位因素占据重要地位而对关系网络的作用缺乏足够重视,属于社会化不足;第二类研究中关系网络的作用突出而区位因素处于次要地位,属于社会化过度。社会化不足或社会化过度都无益于更好理解企业投资区位选择过程。同时,两类研究均以结果为导向,未充分揭示企业投资区位选择的动态过程机制。现实的企业投资区位选择,既受第一类因素影响,也受第二类因素影响,更多是区位因素和关系网络复杂交互的迭代过程。目前,直接明确地将两类因素衔接起来分析企业投资区位选择过程的研究仍然比较少见。中国讲究人际关系的传统文化根深蒂固,基于关系的视角②,本文将区位因素与人际关系网络关联起来,构建企业投资区位选择的过程理论。本文创新之处既不在于发现更多区位特征因素,也不在于发现更多关系分维,而是将关系地理学的思维方法运用到企业投资区位选择分析,将企业投资选择行为视作既受区位因素也受人际关系网络影响的复杂过程,这与现有研究静态地分析企业投资选择行为有所不同。

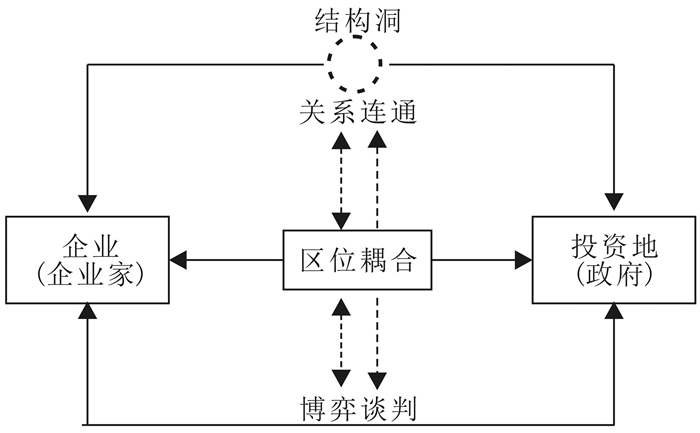

2 基于关系视角的企业直接投资区位选择过程关系视角是人文地理学关系转向思潮下的产物,是观察经济地理现象的重要范式[12, 13]。关系视角可以追溯到社会结构与社会关系嵌入性、结构化理论、行动者—网络理论等,意在构建一种桥接能动与结构、微观与宏观、地方与全球的新的概念工具与方法[14]。关系视角将经济行动者及其互动行为作为分析的核心,认为经济空间是行为主体行动与互动的结果,而不是外在于行动的客体。它强调经济行动者互动对于经济空间景观演变的影响,是综合地、复杂地、过程地理解真实经济行为及其空间过程的方法[15, 16]。企业区位选择过程复杂,关系视角有助于打开这一过程黑箱,更好地理解企业投资区位选择过程。下面从关系视角的关联性、交互性、权力这三个重要维度出发构建本文的理论框架[17, 18]。

2.1 关联性:关系连通首先从经济行为主体入手。传统“理性人”假设把经济行为主体看作原子式的孤立个体,不存在互动联系[15]。故而,企业在“理性人”假设下只要满足自己的经济利益诉求便可作出区位决策。然而,现实世界人与人之间必然存在信任关系或共同遵守的规范[19],因而必然要考虑人与人之间的关系。关系视角采用“社会人”假设,认为经济行为主体嵌入于多尺度的关系网络中[16]。经济行为主体之间以特定的利益诉求为目的建立关系,并通过双方互动依赖满足各自利益[17]。大量企业跨区域投资是离开相对熟悉的本地转而到相对陌生的外地进行生产经营的过程(先前基本不存在经济社会关联)。这意味着,企业需要与潜在的投资地建立经济社会关联。在中国情境中,人与人之间互动遵循一种“熟、亲、信”的“划圈子”逻辑:最外围是熟与不熟,再往里是亲与不亲,核心圈是熟而亲并与义、利相一致的信任[20]。虽然关系可以通过行动者自己直接建立,但是从陌生到熟、亲、信的递进需要花费大量时间[9]。因此,中国人办事正如梁漱溟所说:“‘因亲及亲,因友及友’,其路仍熟,所以遇事总喜托人情”。通过托个人情,请中间人介绍认识,陌生人之间便可以很快建立联系甚至信任。因此,在中国情境中,经济行为主体之间建立关系时“结构洞”往往发挥着“粘合剂”和“桥梁”作用[21],它为关系连通提供“合法化”依据[22]。当然,“结构洞”未必是某个人,也可能是某个活动或组织。它为本无关联亦难以形成关联的双方提供了超越行动者自己单独去建立联系的机会。总之,关系连通为企业投资铺下了基础。

2.2 交互性:区位耦合企业投资区位可受正式制度安排而削弱对区位特征的匹配的要求[11],比如“三线建设”、对口援建、山海协作。这是因为政策可以弥补市场机制的不完善[23]。但是,在市场化条件下,企业的生存力、竞争力、发展力高度依赖于投资区位环境,比如投资地的土地资源、水资源、能源资源、金融资源、技术资源、信息资源、人力资源、环境容量等都对企业投资发展产生重要影响[24-27]。这意味着,企业与投资地在关系连通的情况下还需要根据自身需求与投资地进行区位耦合。这与第一类研究所侧重的雷同。但是,在关系视角下,资源由不同的行为主体控制,行为主体调用资源依赖于彼此所建立的关系[28]。因此,与第一类研究默认资源“摆在那里”不同,关系视角下的区位耦合则是基于行为主体间的互动过程。在中国情境下,这种情况尤为突出。第一,区位资源交易虽通过市场完成,但不完全由市场支配,而是受到产业政策导向性影响。比如,中国金融资源倾向于配置给国家与地方政策支持的产业。第二,由于大量区位资源并未市场化,因而区位资源信息并不完全体现在价格之中,而是由地方政府掌握。第三,地方官员个人意志对政策执行方式具有很大影响[9]。因此,基于上述情况,中国情境中的企业与投资地的区位耦合过程是在企业与投资地政府互动过程中完成的。当然,这一互动过程也涉及后面的博弈谈判过程。

2.3 权力:博弈谈判权力是关系视角中的核心概念。Yeung[16]认为权力包含两个层面的含义:一是影响能力(the capacity to influence),二是通过实践行使这种能力(the exercise of this capacity)。影响能力是静态的,是行为主体通过先天赋予或后天获取对所拥有、掌握或控制的资源的支配权,构成了权力的基础。能力行使是动态的,是行为主体在调用资源和实践过程中体现出来的一种能够影响甚至违背其他行为主体意愿的能力,构成了权力的实现形式。权力依赖于能力最终成功地行使[16],这是一个两厢情愿(consensual)和争夺(contested)的过程[29]。两厢情愿是指权力行使要征得关系网络中两个或多个行为主体的同意;争夺是指一组关系的建构往往意味着排斥或强行拉入其他行为主体[29]。在中国情境中,企业与投资地政府之间的博弈谈判过程包含了权力的以上含义与属性。一方面,政府掌握着地方特定资源的支配权,企业掌握着创造经济社会效益的能力,即两者都具有影响能力。政府希望企业单位地方资源消耗所产生的经济社会效益越多越好,而企业希望政府对其单位经济社会效益产出所提供的资源越多越好。因此,两者需要行驶能力以达成自己目的,而结果只有达到两厢情愿才能促成企业在当地投资。另一方面,企业与投资地政府各自嵌入在多尺度(如:地方、区域、国家、全球)、多类型(如:政治、经济、社会)的关系网络中,两厢情愿的达成还受到其他关系网络的争夺干扰。在中国,地方官员既嵌入在政企关系网络中,也嵌入在政治关系网络中,这些复杂的关系网络对企业与投资地政府两厢情愿造成影响。

综上,可以得出基于关系视角的企业投资区位选择过程模型(图 1)。模型的前提条件是企业与投资地先前没有建立人际关系网络等实质性联系。企业产生投资意愿后,首先要与投资地进行关系连通。在中国“伦理本位,关系导向”的社会中,通过诸如招商会、中间人、协会等结构洞能促进关系形成[30]。关系建立是企业选择投资区位的必要条件,即如果企业与投资地之间未建立关系,那么企业不会在该地投资。其次,区位耦合是企业选择投资区位的重要环节。企业通过所建立的关系进一步深入了解企业在当地投资所能获得的资源要素并与企业自身需求匹配。企业区位耦合还涉及与投资地政府之间的博弈谈判,只有企业与政府之间的“供需”达到两厢情愿,企业在当地才可能投资。但是,企业与投资地政府都嵌入在广泛的关系网络中,一旦两厢情愿受到干扰,企业与投资地政府都需要进行重新博弈谈判,对企业是否在当地投资产生重大影响。最后,需要指出的是,关系联通、区位耦合、博弈谈判并非一个单向的推进过程,在实际中,企业将根据是否得到满意的投资区位条件不断反复上述过程。

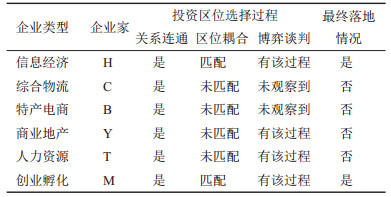

|

图 1 企业直接投资区位选择机制 Fig.1 The Locational Choice Mechanism of Direct Investment |

本文主要关注企业投资区位选择的过程,因此根据相关研究设计建议选择案例研究方法[31]。为了验证理论模型的合理性,采取多案例研究展开研究设计。案例一以浙江省企业家赴甘肃省天水、兰州两市的开发区进行投资区位考察为研究对象。甘肃省位于中国西北部,近年来不少东部沿海地区企业前去投资。案例二以企业家赴浙江省宁波市某创新区进行投资区位考察为研究对象。浙江省位于中国东南部,近年来不少中西部地区企业前去投资。选取企业赴两个不同省市进行投资考察的单独案例,主要是想从一定程度上减少空间异质性对企业投资区位决策带来的影响,并尽可能涵盖当前中国企业投资的两个主要流向:由东向西和由西向东[1]。案例一采取参与式观察之适度观察方法[32]。研究者一方面以观察者身份参与考察活动,另一方面又以活动参与者身份与企业家和投资地政府官员互动。这种方法让研究者能够深度了解企业投资区位考察过程中的真实关切。观察对象包括大数据、综合物流、特产电商、商业地产、人力资源、创业孵化等领域的六家企业和当地相关政府官员。这些企业中,有4家企业最终没有选择在当地投资,2家企业最终选择在当地投资。案例分析主要在于打开这些企业在当地投资区位选择过程以及阐释背后的机理。为增加案例分析维度,案例二采用关键人物访谈法,从一个招商官员的视角与经验出发,综合分析企业投资区位选择过程。该招商官员访谈提及的企业涵盖文创商务、房地产、智能制造、生物医药、新材料等领域,在企业类型上也具有普遍性。毫无疑问,两个案例在地理区位、经济发展程度等方面具有一定差异。如果两个案例得出相似的结论,便可较大程度上证明理论模型的推广性与适用性。

观察访谈分为两个部分。第一,2019年3月参与式观察了浙江省企业家组团赴甘肃省进行投资区位考察的过程。其中大数据、综合物流、特产电商、人力资源四家企业为第一次考察,商业地产企业为第三次考察,创业孵化器企业已考察数次接近落地。相关信息记录与资料获取方法为:在考察与访谈期间记录要点,并于当天晚上尽可能复原式撰写当天观察日志与访谈内容;收集当地招商宣传册、投资资料文件;访问当地政府部门网站。考虑到企业投资区位决策是一个长期过程,研究组于2020年12月就投资项目最终落实情况和具体原因回访了上述企业家。第二,2019年12月对浙江省宁波市某创新区专门负责招商的政府工作人员进行了访谈。该创新区成立于2016年,所辖面积17.4 km2,前来投资考察的企业涵盖文创商务、房地产、智能制造、生物医药、新材料等多个领域板块,截至2019年注册企业为2200家左右。受访人自创新区成立以来一直在此从事投资招商工作,具有丰富的招商引资阅历。

4 案例分析 4.1 案例一:企业家赴甘肃省投资区位选择 4.1.1 关系连通赴西部甘肃省进行投资考察的企业(家)主要来自浙江省。浙江省位于东部长三角地区,近年来由于产业结构升级,大量企业开始向中西部省份转移。由于中西部省份的开发区同质化严重,因此很少有开发区能够引起企业的高度关注。因此,企业“导流”对于这些开发区招商引资十分重要。本次企业家到甘肃省投资考察得益于结构洞“浙商”的积极组织。“浙商”是《浙商》杂志、《浙商》全国理事会的统称,拥有2000多家企业会员,并与分布在国内外的该省企业商会、企业联合会、企业家联合会等具有广泛而密切联系,在会员企业中具有广泛影响力。2015年,“一带一路”倡议将甘肃省定位为“面向中亚、南亚、西亚国家的通道、商贸物流枢纽、重要产业和人文交流基地”。为抢抓机遇,2018年甘肃省政府联络“浙商”到浙江省举办了一次招商推介会,并由“浙商”承办。该招商推介会的成功举办,促成甘肃省政府部门与“浙商”构建了关系。2019年,甘肃省政府希望扩大招商范围,联络“浙商”希望组织一批装备制造、中医中药、通道物流、文化旅游等企业前去投资考察,由此促成了参与本次考察活动的浙江省企业家与甘肃省之间的关系连通,成为企业家到当地考察的重要线索。

“那次活动比较成功,所以他们再次邀请我们来做这次活动。我们邀请了会员单位到这里来考察。”(访谈对象:活动组织者Z女士)

“本来没有过来的打算,但是‘浙商’给了机会,就先来看看整体环境……由‘浙商’组织介绍,比较容易和政府搭上关系,熟得比较快。虽然自己找过来也可以,但没有亲近感,公对公地谈,很难一下子深入下去。一般我们还是倾向于自己熟的,或者有朋友介绍的(地方去投资)。”(访谈对象:企业家B)

4.1.2 区位耦合所考察的两个开发区的区位条件是企业关注的重点内容。尽管两个开发区的区位资源条件总是“摆在那里”,但是不同企业对两个开发区的区位资源条件的匹配要求是不同的,即存在企业与投资地的区位耦合过程。如:综合物流项目企业看重当地产业的物流运输需求,创业孵化器、人力资源项目看重当地大学生创业与人才资源,特产电商项目看重当地特色农产品资源和区位交通条件,商业地产项目看重当地服务业需求,大数据项目则看重当地政府建设监管平台需求。区位耦合过程离不开政府的参与,这也是本次企业依赖“浙商”连通与政府关系的重要目的。因为虽然客观资源条件就“摆在那里”,但企业能否调用、在多大程度上能调用这些资源需要通过政府才能掌握相关信息,如当地有多少土地指标等。区位耦合对企业投资区位选择是重要的。通过回访,物流企业最终认为市场容量少而放弃投资;地产项目企业最终认为投资环境仍不成熟而暂停推进;特产电商企业因另有条件更优的区位而决定放弃投资;大数据项目因当地政府自身对数字政府建设有较大需求并承诺会予以支持,确定会在当地投资(表 1)。企业家T通过当地政府官员进行区位耦合的过程如下:

| 表 1 企业投资区位选择过程情况 Tab.1 The Process of Location Choices of Direct Investment |

企业家T:“我们这个项目在天津已经调整了税收政策,也在那边投资,不知道这边能不能调整?因为不作调整的话,我们这个项目很难进来。”

官员:“××是税务部门的,到时可以问问他(她)行不行。”

4.1.3 博弈谈判区位耦合主要是企业与投资地之间的匹配过程,而博弈谈判主要是企业与投资地政府之间的协商过程。访谈得知,从投资经济学角度考虑,企业与政府分别考虑的是投资与招商的风险与收益平衡问题。如果企业不能充分享受政策倾斜,可能导致在该地投资风险过高,最终难以在当地投资;如果政府给企业的政策倾斜过多,可能导致引进该企业的社会效益太低,最终也不愿意引进该企业。因此,企业与政府的博弈谈判就是在风险与收益之间找到平衡点(也即两厢情愿),使得区位耦合恰到好处。回访发现,人力资源项目与天水和兰州两地政府进行了多轮谈判,但是两者没有达成两厢情愿,最终没在当地投资。“那边政策其实并不好。现在有别的地方政策更好,税收能够从70%开始起返。如果一年交税到2000万以上,能够返到90%。另外,那边的政策特别繁琐。我发现那边感觉说是要怎么干,实际上感觉需求没有那么强烈。”(访谈对象:企业家T)

博弈谈判所能获得政策倾斜的多寡通常还与企业与政府官员的关系稳定性有关,体现出很强的中国特色。一方面,地方政府官员在政策施行与解读上有很强的自主权且因人而异[8];另一方面,地方政府官员任职主要由上级官员任命,因此任职或离任有一定的随机性。企业家们有一个共识,项目越大,就越关注领导职位调动。一个企业不熟不亲的领导上任,之前谈好的土地、税收、补贴政策就不一定能兑现。第一,新领导可能有自己熟悉的人、熟悉的项目,会优先倾向这些项目。第二,各个领导的发展思路不一样,对项目的扶持力度也不一样。第三,之前谈好的项目可能被认为不是他的政绩而不予支持。如:创业孵化项目已经接近落地,但是企业家听闻之前熟悉的领导可能要调动而决定暂时搁置项目投资。我们在理论部分已经阐述,关系建构具有排他性,创业孵化项目由于已经与之前领导“绑定”关系而排除了与新领导的关系,因此新领导上任可能不情愿支持这样的项目。面对之前已经建立友好信任关系的领导可能本地升迁或异地调任的情况,企业家M说:“如果他能上,我们就投;如果他不能上,我们肯定不会投。”(访谈对象:企业家M)

4.2 案例二:企业家赴浙江省投资区位选择 4.2.1 关系连通访谈发现,赴浙江省宁波市某创新区投资的企业主要分为三种。第一种是企业自行“找上门”的。这种企业(家)往往有熟人在创新区内创业或工作,在平常的社会交互过程中,通过后者了解创新区的相关情况。在投资考察期,这种企业往往利用熟人关系(如已在本地创办企业的朋友、同乡等)推荐与创新区的政府官员建立联系。第二种是本地在外的乡贤回归。这类企业(家)与创新区本身具有文化与社会连结,与港商、台商因为文化与社会关系而到大陆投资同出一辙[9, 10]。第三种是通过乡贤、招商中介、海外人才网等“中间人”联系创新区。按照企业与创新区的联系分类,上述三种企业又可以分为两类:一类是本身与创新区有着社会文化联系的企业,如乡贤回归,但是这类企业不是本文探讨的范围。另一类是本身与创新区没有实质性社会文化关系连通的企业。对于这类企业,关系连通是重要的。如果没有关系连通,创新区不在他们的投资考察备选范围内,自然也不会到当地投资。当然,除了乡贤回归这类企业,其他企业在关系连通时都有“结构洞”的参与。一方面,结构洞让投资者与投资地在形式上联系起来,为到创新区投资埋下伏笔。另一方面,通过“结构洞”,企业家能与投资地政府较快建立熟人关系,便于后续投资过程顺利推进。“中国是一个人情味比较重的国家。通过熟人介绍建立关系,政府引进企业更方便也更信任,企业也可以更好地获取政府资源。”(访谈对象:创新区招商科负责人F)

4.2.2 区位耦合访谈发现,无论企业通过何种途径进来,详细考察创新区的区位资源、营商环境、市场容量、人才支撑、政策优惠等区位条件是必须经历的过程,因为区位资源条件是企业得以在当地生存发展的基础。企业会通过招商部门、自行调研、委托中间方等充分搜集各类信息,帮助他们判断创新区是否适合投资。另外,企业还会“货比三家”,如到周边的绍兴市、杭州市等地方考察,直到他们找到满意的为止。需要指出,区位耦合的过程少不了政府参与。因为企业投资所需要掌握的信息很全面,而这些信息大多分散在发改、经信、科技、国土、工商、环保等部门。企业需要与上述部门不断交流,才能深入了解当地详细的投资优势。近年来,为降低企业的投资考察成本,创新区制定了招商手册,帮助企业了解当地投资环境,如区位条件、基础设施、配套产业、重点招商产业、扶持政策、入驻流程等等。企业需要根据所掌握的信息预判能否达到预期产能和成本参与市场竞争。“企业的区位考察过程,实际上就是不断地看、谈与比较,通过这些过程逐渐了解我们创新区的优势与全貌,然后再看合不合适,投不投资……政府在企业考察过程中发挥的作用是很重要的,至少我们要陪他们到处了解情况。这是外面的中介机构和企业凭自身难以做到的,因为政府部门之间总要更好说话一些。”(访谈对象:创新区招商科负责人F)

4.2.3 博弈谈判访谈发现,企业投资过程越接近落地,就越牵涉到企业投资相关的细节问题。特别是对于创新区实行“一企一策”“一事一议”的企业而言,政府给出的政策条件不完全相同,而是需要企业与政府进行博弈谈判才能确定。双方博弈谈判的利益诉求在于:比如,有的企业需要较多用地指标,在分期供地的情况下,企业希望政府供地期数越少越好;有的企业对税收优惠较为敏感,希望提高税收优惠比例以及延长享受税收优惠的年数。而政府则希望企业的投资额和产值越大越好,那样不但对当地的经济社会贡献大,而且主政官员不仅政绩可嘉,也更有面子。这样企业与政府之间就会进入较长的谈判期。在这个过程中,企业可能跟多地政府谈判,政府也可能跟多家企业谈判。谈判过程可能还牵涉各种人情、面子等等,直到双方两厢情愿才会签订投资合同。但是,访谈发现,即使签订了投资合同,企业也可能不在当地投资。投资合同书一般会对企业投产、生产、达产的时间做好约定。而企业从合同签订到厂房建设再到投产的过程较漫长,一般为1—2年,甚至是3年。在此过程中,市场环境可能发生剧烈变化,企业无法按时投产、生产、达产,从而导致项目搁浅。主政领导调换,导致给企业的供地、税收政策等发生变化,也是项目搁置的原因之一。从中,我们可以看出企业与政府嵌入在广泛的经济社会关系网络中,其他网络关系对于资源的争夺可能导致企业当地投资的搁浅。“真实的企业投资过程是很复杂的。企业既要打好关系,又要对市场有准确的判断,还要防止各种意外变数,比如领导调换、国家宏观政策的变化等等。”(访谈对象:创新区招商科负责人F)

4.3 讨论基于本文提出的模型,上面分析了两个企业投资区位选择案例。两个案例表明,企业投资区位选择过程是一个关系连通、区位耦合、博弈谈判的过程。这在中国情境中有其特殊解释力。首先是关系连通。案例一中,依赖于结构洞“浙商”桥接的企业与投资地的关系连通,成为浙江省企业到甘肃省投资考察的重要前提。案例二中,除了本身与投资地存在社会文化联系的企业,其他企业或多或少通过“中间人”引介前来投资考察。当前,中国存在大量同质化开发区。有理由相信,企业与投资地的关系连通是企业投资区位选择的“导流管”,那些未与投资地建立关系的企业到当地去投资的可能性也较小。在中国情境中,关系连通还体现出其特殊的经济社会意义。两个案例都表明,通过某种组织或者熟人介绍建立关系,有利于企业与政府之间形成信任,便于更好地进行投资谈判。这与关系社会学指出中国社会讲究“熟、亲、信”的关系逻辑是一致的[20]。关系连通与强调区位特征对企业投资区位产生重要或决定性影响的这类研究区别鲜明,与强调社会关系重要性的这类研究较为吻合。但是,与后者默认企业与投资地先天存在社会文化关系不同,关系连通更强调后天依赖于结构洞所建立的关系。

其次是区位耦合。两个案例都表明,满意的区位资源条件是企业到潜在目的地投资的必要条件。企业的生存与发展依赖于投资地的区位资源条件,因此区位耦合是企业投资区位选择过程的必要环节。不像李小建[10]和Qiu[11]的研究所认为的区位资源条件在企业投资区位选择过程中处于次要地位,本文的案例表明,区位资源条件与关系连通在企业投资区位选择过程中处于同等重要的地位。同时,在两个案例中,没有一家企业试图遍历考察所有潜在的投资目的地,而只是有限地选择满意的区位。这表明,企业区位耦合基于满意原则,而不像第一类研究所指的那样基于理性选择原则。另外,两个案例也表明,真实的企业投资区位选择过程中区位耦合与关系是扭结共同作用的。中国情境中,由于大量区位资源条件的信息和支配权由地方官员掌握,因此企业区位耦合的过程需要地方政府官员参与。

再次是博弈谈判。两个案例表明,博弈谈判是企业投资区位成功落定的必经过程。在中国情境中,地方政府掌握着地方区位资源的支配权,因此企业想要落地必须要获得政府最终批准的资源与政策条件支持,如用地指标、税收优惠等。表 1表明,博弈谈判不是企业投资区位选择的必经环节,比如企业发现初步区位耦合不成功便会终止进一步深入谈判(案例一中的综合物流和特产电商两家企业)。两个案例也表明,博弈谈判是企业投资区位选择过程中充满变化的环节。比如案例一中,创业孵化企业由于官员可能调动而搁置了项目投资落地进度;案例二中,企业因为市场环境变化或者官员调动等影响企业投资落地进度。博弈谈判过程的易变性,与Bathelt和Glückler指出关系互动具有权变性相吻合[15]。

最后是关系连通、区位耦合、博弈谈判之间的关系。两个案例表明,关系连通、区位耦合和博弈谈判之间不是一个单向依次发生的简单过程,而是一个循环往复的过程。如:案例一中人力资源项目因对甘肃省区位条件不满意而另选其他区域进行再匹配与再谈判;案例二中的企业连通不同的区域进行区位耦合与博弈谈判,并进行反复比较。

5 结论与启示在国内产业转移的背景下,本文研究了企业投资区位选择机制。现有研究可以分为两类:第一类研究可概括为认为投资目的地的一个或数个特征组合对企业直接投资区位产生重要甚至决定性影响;第二类可概括为注重企业与相关主体间的关系网络所发挥的积极作用,突出关系对企业投资区位选择的重要甚至决定性影响。目前,少有研究直接明确地将两类研究衔接起来分析企业投资区位选择过程。本文从关系视角出发,构建了企业投资区位选择的“关系连通—区位耦合—博弈谈判”模型。模型的前提条件是企业与投资地先前没有建立实质性关系。基本观点是:第一,企业与投资地关系连通是企业到当地投资的前提,而结构洞有利于企业与投资地关系形成。第二,企业必须与投资地的区位资源条件耦合,企业才可能到当地投资。第三,企业与投资地政府博弈谈判必须达成两厢情愿,否则企业很难选择在当地投资。在中国情境中,本文的理论模型具有现实代表性。中国是一个注重人情、面子、关系的传统文化根基深厚的国家,打通关系是人与人之间深入交互的基本条件。同时,在中国特色的政治经济制度下,政府掌握着重要资源的信息与支配权,对投资企业进行区位耦合和投资落地等都具有重要影响。当然,关系连通、区位耦合、博弈谈判并非简单的推进过程,而是一个不断递归的过程。本文的创新之处是结合中国情境,运用关系视角,衔接了第一类研究和第二类研究,对企业投资区位选择过程进行了理论重构,并结合理论对现实案例进行了解析。

本研究对准备跨区域投资的企业和准备招引企业投资的地区都具有启示意义。在关系连通方面,企业要积极寻找与投资目的地政府关系密切的、层级较高的“中间人”,便于在后续博弈谈判过程中获取更多主动权;政府要提高招商引资的“中间人”数量与质量,积极出台奖励措施,吸引企业到本地投资兴业。在区位耦合方面,企业要建构详细的区位资源条件评估制度,确保投资目的地条件与企业策略高度匹配;政府要深度挖掘和广泛宣传本地区位资源条件优势,让企业发现本地优势,提高企业与投资地的匹配速率。在博弈谈判方面,企业要加快推进项目落地投产速度,以防外部环境与政府策略变化导致投资失败;政府要规范制订企业投资章程,确保招商政策的连贯性、一致性,形成良好的投资营商环境。

本文的未尽之处是,随着中国各地投资环境愈加规范化,未来关系将在企业投资区位选择中发挥何种作用有待跟踪观察研究。同时,虽然本文案例部分所涉及的企业包括大、中、小型企业,但是对于世界与国家顶级企业的直接投资区位选择过程并未专门讨论。显然,地方政府对于引进世界与国家顶级企业的愿望是高于普通企业的,那么这些企业投资区位选择过程与普通企业是否存在差别以及差别是什么,也有待下一步继续研究。

注释:

① 本文中提到的企业直接投资,主要是指国内企业跨行政区的将货币资金直接投入投资项目以形成实物资产的投资形式。文中所提其他相关概念均为此意。

② 关系视角的关系与中国情境常说的关系有区别也有联系。关系视角,是一种分析思维方法,关系是指行为主体之间具有连通性、依赖性以及存在权力博弈。中国情境中,关系更多一种是基于文化传统的人与人之间的具体社会关联。

| [1] |

李国平. 产业转移与中国区域空间优化[M]. 北京: 科学出版社, 2016: 100-131. [Li Guoping. Industrial Transfer and Optimization of Regional Spatial Structure in China[M]. Beijing: Science Press, 2016: 100-131.]

|

| [2] |

刘作丽, 贺灿飞. 在华外商直接投资区位研究评述[J]. 地理科学进展, 2009, 28(6): 952-961. [Liu Zuoli, He Canfei. A literature review on FDI location[J]. Progress in Geography, 2009, 28(6): 952-961.] |

| [3] |

蒋为, 李行云, 宋易珈. 中国企业对外直接投资快速扩张的新解释——基于路径、社群与邻伴的视角[J]. 中国工业经济, 2019(3): 62-80. [Jiang Wei, Li Xingyun, Song Yijia. The new explaination on the speedy expansion of Chinese enterprises' OFDI: Based on the perspective of path, community and neighboring effect[J]. China Industrial Economics, 2019(3): 62-80.] |

| [4] |

Gao G Y, Wang D T, Che Y. Impact of historical conflict on FDI location and performance: Japanese investment in China[J]. Journal of International Business Studies, 2018, 49(8): 1060-1080. |

| [5] |

周政可, 梁育填, 周克杨. 基于关系视角的中国对外直接投资研究进展与展望[J]. 热带地理, 2019, 39(6): 942-953. [Zhou Zhengke, Liang Yutian, Zhou Keyang. Review of Chinese foreign direct investment from a relationship perspective[J]. Tropical Geography, 2019, 39(6): 942-953.] |

| [6] |

贺灿飞, 郭琪, 邹沛思. 基于关系视角的中国对外直接投资区位[J]. 世界地理研究, 2013, 22(4): 1-12. [He Canfei, Guo Qi, Zou Peisi. Spatial distribution of China's foreign direct investment: A perspective of relationship (guanxi) between China and its host countries[J]. World Regional Studies, 2013, 22(4): 1-12.] |

| [7] |

梁育填, 周政可, 刘逸. 东南亚华人华侨网络与中国企业海外投资的区位选择关系研究[J]. 地理学报, 2018, 73(8): 1449-1461. [Liang Yutian, Zhou Zhengke, Liu Yi. Relationship between the location choices of Chinese outbound enterprises and overseas Chinese networks: The case study of Southeast Asia[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(8): 1449-1461.] |

| [8] |

李小建. 公司地理论[M]. 北京: 科学出版社, 2002: 39. [Li Xiaojian. Geography of Firms[M]. Beijing: Science Press, 2002: 39.]

|

| [9] |

Hsing Y. Blood, thicker than water: Interpersonal relations and Taiwanese investment in Southern China[J]. Environment and Planning A, 1996, 28(12): 2241-2261. DOI:10.1068/a282241 |

| [10] |

李小建. 香港对大陆工业投资的区位选择[J]. 中州学刊, 1997(4): 22-25. [Li Xiaojian. Location choice of Hong Kong's industrial investment in China[J]. Academic Journal of Zhongzhou, 1997(4): 22-25.] |

| [11] |

Qiu Y. Personal networks, institutional involvement, and foreign direct investment flows into China's interior[J]. Economic Geography, 2005, 81(3): 261-281. |

| [12] |

李小建, 罗庆. 经济地理学的关系转向评述[J]. 世界地理研究, 2007, 16(4): 19-27. [Li Xiaojian, Luo Qing. A review on relational turn in economic geography[J]. World Regional Studies, 2007, 16(4): 19-27. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2007.04.003] |

| [13] |

刘逸. 关系经济地理的研究脉络与中国实践理论创新[J]. 地理研究, 2020, 39(5): 1005-1017. [Liu Yi. Progress of relational economic geography: Whether theorizing China's experiences[J]. Geographical Research, 2020, 39(5): 1005-1017.] |

| [14] |

Boggs J S, Rantisi N M. The 'relational turn' in economic geography[J]. Journal of Economic Geography, 2003, 3(2): 109-116. DOI:10.1093/jeg/3.2.109 |

| [15] |

Bathelt H, Glückler J. Toward a relational economic geography[J]. Journal of Economic Geography, 2003, 3(2): 117-144. DOI:10.1093/jeg/3.2.117 |

| [16] |

Yeung H W. Rethinking relational economic geography[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2005, 30(1): 37-51. DOI:10.1111/j.1475-5661.2005.00150.x |

| [17] |

Grabher G. Rediscovering the social in the economics of interfirm relations[M]//Grabher G. The Embedded Firm: On the Socioeconomics of Industrial Networks. London: Routledge, 1993: 1-31.

|

| [18] |

Cresswell T. Geographic Thought: A Critical Introduction[M]. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2013: 218-238.

|

| [19] |

Sayer A. The dialectic of culture and culture and economy[M]//Lee R, Wills J. Geographies of Economies. London, New York, Sydney, Auckland: Arnold, 1997: 16-26.

|

| [20] |

边燕杰. 关系社会学及其学科地位[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2010, 30(3): 1-6, 48. [Bian Yanjie. Relational sociology and its disciplinary status[J]. Journal of Xi'an Jiaotong University (Social Sciences), 2010, 30(3): 1-6, 48. DOI:10.3969/j.issn.1008-245X.2010.03.001] |

| [21] |

Burt R. Structural Holes: The Social Structure of Competition[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1992: 8-49.

|

| [22] |

翟学伟. 是"关系", 还是社会资本[J]. 社会, 2009, 29(1): 109-121, 226. [Zhai Xuewei. Guanxi or social capital[J]. Society, 2009, 29(1): 109-121, 226.] |

| [23] |

朱向东. 中国光伏制造业空间演化及出口动态研究[D]. 北京: 北京大学, 2019: 20. [Zhu Xiangdong. The Spatial and Export Evolution of Chinese Photovoltaic Manufacturing[D]. Beijing: Peking University, 2019: 20.]

|

| [24] |

Rockwell S. A resource-based framework for strategically managing identity[J]. Journal of Organizational Change Management, 2019, 32(1): 80-102. DOI:10.1108/JOCM-01-2018-0012 |

| [25] |

Knoben J. The geographic distance of relocation search: An extended resource-based perspective[J]. Economic Geography, 2011, 87(4): 371-392. DOI:10.1111/j.1944-8287.2011.01123.x |

| [26] |

Pfeffer J R, Salancik G. The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective[M]. New York: Harper & Row, 1978: xi-xxix.

|

| [27] |

Hannan M, Freeman J. Organizational Ecology[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989: 3-27.

|

| [28] |

Håkansson H, Johanson J. The network as a governance structure: Interfirm cooperation beyond markets and hierarchies[M]//Grahher G. The Embedded Firm: On the Socioeconomics of Industrial Networks. London and New York: Routledge, 1993: 35-51.

|

| [29] |

Murdoch J. Post- Structuralist Geography: A Guide to Relational Space[M]. London: Sage, 2006: 20.

|

| [30] |

翟学伟. 从社会资本向"关系" 的转化——中国中小企业成长的个案研究[J]. 开放时代, 2009(6): 60-69. [Zhai Xuewei. From social capital to guanxi: The case study of Chinese medium- sized and small enterprises[J]. Open Times, 2009(6): 60-69.] |

| [31] |

Yin R. Case Study Research Design and Methods (Fourth Edition)[M]. London: Sage, 2009: 53-54.

|

| [32] |

DeWalt K, DeWalt B. Participant Observation: A Guide for Fieldworkers (Second Edition)[M]. New York: Altamira Press, 2011: 19-40.

|