2. 中国海洋大学 管理学院,青岛 266100;

3. 东北师范大学 地理科学学院,长春 130024

2. School of Management, Ocean University of China, Qingdao 266100, China;

3. School of Geographical Sciences, Northeast Normal University, Changchun 130024, China

中东呼吸综合征、SARS、埃博拉等重大公共卫生事件导致人口出行尤其是旅游出行大规模减少[1]。公众的出行决策和目的地选择受到个人安全观念影响[2],安全是人们出行的基本预期要求[3]。例如,旅游目的地的不安全因素会引起旅游者的心理风险感知[2, 4],游客通过用脚投票的决策方式避免危机事件[5],这种情况同时存在于跨境、国内等不同空间尺度下的人口出行中,尤其是旅游出行中[3]。

工作日与节假日人口出行的目的地选择与时空特征存在差异[6]。在中国,受到节假日制度、旅游城市和景区空间分布特征的影响,旅游出行具有时间上的集中性、强度上的爆发性和空间上的集聚性。公众的旅游出行主要集中在以劳动节、国庆节为代表的节日里。危机性事件可能对旅游出行产生显著影响。COVID-19疫情对于中国以节日城际出行为代表的旅游出行产生何种程度的影响?COVID-19疫情下的旅游危机,受到政府疫情防控措施、出行者的风险感知等因素交织影响,加之疫情爆发初期正值中国2020年春节假期,受此影响,节日旅游休闲与探亲访友活动近乎停滞,节后复工等活动大幅推迟[7]。因此,探究COVID-19疫情对人口节日出行影响是理解并延伸重大公共卫生事件对于旅游者、旅游目的地和旅游业影响的直接方式。

旅游目的地的稳定和安全是旅游业发展的基础。如果某些事件打破了这种平衡,并导致游客产生风险观念,就可能对旅游出行造成显著的负向影响[8]。已有研究认为自然灾害和健康危害对旅游业的负面影响通常是短暂的[9],然而COVID-19疫情的持续时间、影响强度远超于以往中东呼吸综合征、SARS等公共卫生事件[10]。同时,COVID-19在全球范围内传播,中国仍面临局部风险与跨境输入性风险[7]。因此,在疫情防控常态化背景下,个别城市出现局部疫情复发即少量新增病例,对于本地及周边地区的人口节日出行产生何种影响?是否存在空间扩散效应?由于每个旅游目的地都不是孤立存在的,这就需要从宏观角度对人口节日出行变化进行研究。

旅游危机是影响旅行者对目的地信心和扰乱旅游业继续正常经营的非预期性事件。由于旅游业是一种外向型产业,跨区域跨行业协作多且对不确定因素较为敏感,因此危机事件的发生极易对旅游出行产生显著影响。一方面,海啸、地震、火灾等自然灾害将导致游客出行强度和意愿的显著下降[11, 12];环境污染促使游客改变出游目的地选择[13, 14],例如雾霾对于旅游出行的影响存在“推拉”双重作用[15, 16];战乱、冲突使得区域社会、安全、经济发生巨大变动,引起游客的心理风险感知[17, 18],导致目的地游客人数和旅游收入下降[17-19]。另一方面,较其他危机,重大公共卫生事件对游客出行产生的影响更大[20]。例如流行性病毒传染性高、影响范围广,将导致游客数量显著减少[4, 10, 21]。2003年SARS影响下中国入境旅游损失约1164.1万人次[22],2009年甲型H1N1流感影响下,英国主要客源市场的旅游需求在第二季度减少约160万[23],对旅游目的地产生重大负向影响。

面向COVID-19疫情精准防控的重大需求,人文地理学发挥了其独特的学科价值[24, 25]。论文利用2019、2020年百度迁徙人口城际流动数据,测度COVID-19疫情影响下,中国节日人口城际出行的强度与空间特征变化,基于时间序列发掘人口出行变化过程。同时,采用双重差分法(DID),检验2020年4月下旬黑龙江省出现的以哈尔滨市为主的局部疫情复发对于人口城际出行的影响。论文讨论重大传染性疾病对人口节日出行影响,有助于理解危机事件影响下,以旅游出行为主的人口节日出行时空变化与恢复。

2 研究数据与研究方法 2.1 研究数据研究数据来源于百度地图迁徙(http://qianxi.baidu.com),其基于定位服务技术映射人口流动轨迹。伴随着位置感知设备(location aware device,LAD)和位置服务技术(location based service,LBS)的发展应用,带有地理空间信息的数字足迹数据日益受到学者的关注,近年来被广泛应用于人口地理学、城市地理学等相关研究[26-28]。研究涉及的节假日及其时间分别为:清明节(2019年4月5—7日和2020年4月4—6日)、劳动节(2019年5月1—4日和2020年5月1—5日)和国庆节(2020年10月1—8日)。由于百度迁徙数据不包含个人信息,因此无法进一步分离出不同目的的出行流。通常意义上,节日出行主要由旅游出行构成,尤其是论文选取了3天及以上的节日,同时也包括一定数量的探亲访友和商旅出行。百度迁徙展示了每一个城市的流入或流出占比前100名城市的人口流,如不够100个则展示全部。因此,一方面,部分人口流关联城市较多的中心城市人口流指数加权不足100%,另一方面部分相对边缘城市人口流路径不足100条。

2.2 研究方法 2.2.1 出行网络构建与特征分析基于图论,社会网络研究方法将要素及其关系表示为节点和链接构成的网络,以观察参与者之间的关系和互动模式,而不是孤立的考察个体特征,因此被广泛应用于旅游流网络、城市网络、企业网络、知识网络等研究。在节假日中,城市间的人口出行形成了一个有向加权网络,基于百度迁徙指数构建2020年清明节、劳动节和国庆节3个时间段下的有向加权网络:

|

(1) |

度中心性是描述节点重要程度的指标:

|

(2) |

式中,CD(i) 为度中心性,xij为城市i与城市j的关系权重。

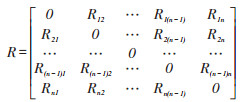

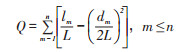

网络的社区发现可反映网络中个体局部性特征及其相互间的联系,并分析与预测整个网络各元素间的交互关系。其中,Newman等提出模块化(modularity)算法[29],用来测度网络社区划分,公式如下:

|

(3) |

式中,Q为模块化函数,定量衡量社区划分结果;n代表计算出的社区数量;L为网络中人口节日出行总量;lm为第m个社区内部的人口流量;dm为社区m中与各节点相关联的人口流量之和。

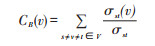

中介中心性是以经过某个节点的最短路径数目来刻画节点重要性的指标。经过一个点的最短路径的数量越多,就说明它的中介中心度越高:

|

(4) |

式中,CB(v) 为中介中心性,σst是s到t的最短路径数,σst(v) 是从s到t的最短路径中经过节点v的数量。

网络密度衡量了网络中各节点之间关系的紧密程度,可以作为节假日期间人口城际出行特征的分析:

|

(5) |

式中,D为网络密度;k为节点数;d为人口节日出行网络中的路径权重,即两个城市之间的人口流强度。

2.2.2 局部疫情复发对于区域出行影响的模型设定准自然实验法是可以用来评估事件、政策影响的方法。基础模型如下:

|

(6) |

式中,Dpop为城市人口流动量;当city取值为1或0时分别代表城市出现或未出现局部疫情复发;当time取值为1或0时分别代表某城市在该时间出现或未出现局部疫情复发;X是指影响周边城市人口节日出行的其他因素,以减少遗漏变量问题;ε为随机误差。模型的计量结果的系数β,反映出城市局部疫情复发对周边城市人口出行变化的效应。

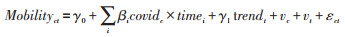

为考察COVID-19疫情对城市人口节日出行的影响,论文采用双重差分法(DID),检验4月中下旬以哈尔滨市为主的黑龙江省局部疫情复发对于人口城际出行的影响。将2020年4月中下旬黑龙江省COVID-19疫情复发作为外生冲击,在添加时间趋势项的条件下构建本文模型[30]。模型设定如下:

|

(7) |

式中,c表示城市,t为时间,mobilityct表示衡量城市人口出行的因变量,并进一步区分人口流入水平和人口流出水平。covidc × dayt表示局部疫情复发的二次交互项,tr endt表示时间趋势项,目的在于解释自变量无法解释的因变量的外生增加或下降。νc、νt表示城市固定效应、时间固定效应,εct为随机扰动项。

被解释变量为城市人口节日出行(mobility),采用全国地级市层面的人口流入水平、人口流出水平来进行衡量。解释变量为COVID-19疫情二次交互项(covid×day)。2020年4月9日黑龙江省哈尔滨市出现新增本土病例。一方面,地方政府实施一定程度的人口流动管控以降低疫情扩散风险;另一方面,出行群体对于疫情的风险感知将影响即将到来的五一假期出行。因此,本文将因为COVID-19疫情出现而加强人员管制的地区covid(黑龙江省12个地级市和大兴安岭地区)设置为1,全国其他城市设置为0。在时间设置方面,将受到人口流动限制的日期,即2020年5月1日及以后的day变量设置为1,其他时间设置为0。

需要对模型数据进行补充说明。本文数据采用2020年地级市人口流入、人口流出数据,样本区间为清明节、劳动节日度数据,即2020年4月4—6日,5月1—5日。这里未使用2019年数据原因在于,相比于2019年,2020年全年都受到COVID-19疫情影响,人口城际出行强度减弱。为验证4月下旬黑龙江省再次出现确诊病例对劳动节期间人口城际出行强度的影响,因此未使用2019年的数据。考虑到数据的可获得性,模型未加入控制变量,其原因是,研究的一个重要假设是在其他条件不变的情况下,人们在清明节、劳动节期间的出行意愿大致是相同的,造成五一期间人口出行大幅下降是因为政府疫情防控管制的加强和人们对于新发病例地区出行的恐慌。同时加入时间趋势项,尽量最大可能降低内生性[30]。考虑到出行的边界措施差异,模型未加入港澳台地区。

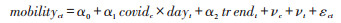

3 人口城际出行的强度与网络结构变化 3.1 人口出行强度变化COVID-19疫情导致中国节日人口城际出行强度显著下降。2020年清明节、五一劳动节日均人口城际流动强度分别较2019年同节下降50.1%和45.2%(图 1)。

|

图 1 人口出行指数变化 Fig.1 Change of Population Travel Index |

这一方面是由于两个节日尤其是清明节期间,部分省市仍存在一定程度的边界管控政策,另一方面市民对于疫情传播的恐惧心理影响其外出旅行行为。作为对比,交通运输部发布数据显示,2020年5月1—5日全国铁路、道路、水路、民航累计发送旅客日均2429.83万人次,同比减少53%。因此,百度迁徙人口流动指数能够科学反映中国节日人口城际出行强度的真实情况和差异变化。就2020年3个重要节日人口城际流动日均强度变化而言,五一劳动节和国庆节分别较上一个节日,即清明节、劳动节增加17.7% 和36.7%,表明中国节日城际出行在逐渐恢复。其中,2019年劳动节人口出行强度较清明节仅增加7.1%。

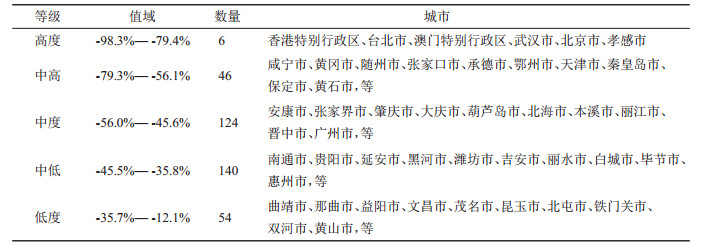

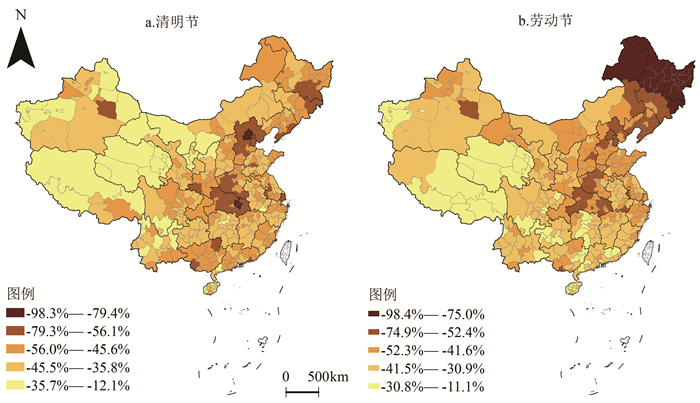

在370个地级及以上行政区划中,2020年清明节较2019年各市日均城际出行强度变化值域为-0.983—-0.121,中位数、标准差分别为-0.449和0.114,表明全国出行强度均有较大幅度的下降。依据自然断点法对研究单元的出行强度降幅进行5级分类(表 1),其中,高度下降区域主要为港澳台地区、京津、湖北省城市,而低幅度地区主要分布在新疆、西藏、青海、甘肃等西部地区(图 2a)。受到隔离管控影响,疫情中、高风险区域无论是市民外出旅游还是外地游客进入均存在一定程度的阻碍或限制,因此,受到疫情影响最大的湖北省、尤其是武汉市、人口流动管控措施严格的北京、天津和出行需要一定手续的港澳台地区,人口出行强度均下降明显。

| 表 1 2020年清明节较2019年各市日均城际出行强度下降分级 Tab.1 The Classification of Decline in Daily Average Intercity Travel Intensity on the Qingming Festival in 2020 Compared with 2019 |

|

图 2 各市出行强度同比变化的空间分布 Fig.2 Spatial Distribution of Year-on-Year Change of Travel Intensity in Different Cities 底图来源:基于自然资源部标准地图网站审图号:GS(2019)1719号地图制作,比例尺为1:4200万,底图无修改。下同。 |

在370个地级及以上行政区划中,2020年劳动节较2019年各市日均城际出行强度变化值域为-0.984—-0.111,中位数、标准差分别为-0.407和0.143。一方面,2020年五一劳动节期间全国出行强度均有较大幅度的下降,另一方面,同年份相比于清明节,劳动节各地差异更为显著。依据自然断点法对研究单元的出行强度降幅进行5级分类(表 2),其中,高度下降区域主要为港澳台地区和黑龙江省城市。在降幅前20位地区中,除了港澳台、内蒙古呼伦贝尔市、吉林省延边自治州、辽宁省丹东市和北京市,剩余13个均为黑龙江省城市,这与2020年4月中旬哈尔滨市及黑龙江省部分城市出现局部疫情复发密切相关;低幅度地区的空间分布与清明节期间相一致,仍主要分布在青海、新疆、西藏等西部地区(图 2b)。

| 表 2 2020年劳动节较2019年各市日均城际出行强度下降分级 Tab.2 The Classification of Decline in Daily Average Intercity Travel Intensity on Labor Day in 2020 Compared with 2019 |

需要说明的是,港澳台地区疫情防控的政策制定与执行强度与大陆有所差异,同时放假日期与时长存在差别,这将导致分析内容存在一定程度的偏差。例如,台湾省劳动节只针对劳工,公立学校、机关行政单位一般正常上班,2019年只有劳工在星期三享受一天假日,2020年虽恰逢双休日,但放假时长与大陆地区仍有所差异,这导致在台湾省的劳动节数据中涵盖了部分正常通勤、商务出行等。同时,台湾省双十节放假日期为10月10日。因此,在论文的研究时间段中,2020年台湾省只涉及4天中秋节假日,其余研究时段均为正常工作日。尽管如此,受政府的疫情管控、赴台旅游出行的风险感知等影响,台北市人口城际出行强度显著下降。

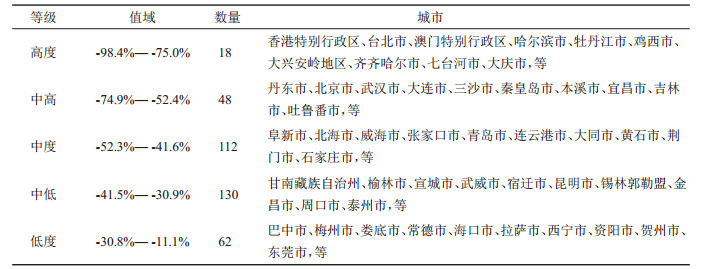

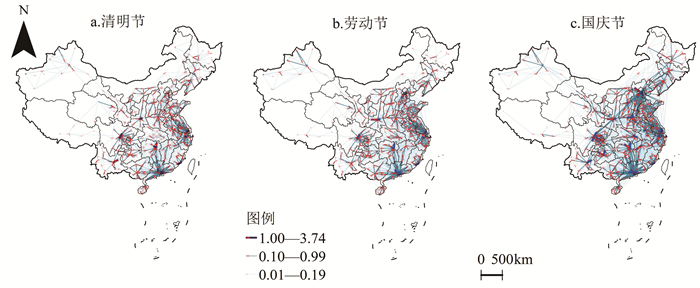

3.2 人口出行网络结构变化通常上,节假日的前一半时间主要为人口流出的外出旅游流,后一半时间为返程流。选取2020年清明节前2天、五一劳动节和十一国庆节前3天的人口城际流出数据进行分析,表 3统计了城市间的人口流出强度指数及直线距离。2020年劳动节、国庆节较同年的上一个节日,城际出行起止点(origin-destination,OD)数量分别增加了7.9%、19.2%;OD平均强度指数增加了12.7%、25.5%,标准差增加了14.4%、28.0%。结果表明,COVID-19疫情影响下中国节日人口城际出行强度随着节日的推移均有所恢复,同时人口出行的空间极化效应凸显。就出行距离而言,城际出行OD距离平均值变化量分别为-1.0%、6.9%,OD距离的标准差变化量分别为-5.5%、5.4%。表明在劳动节中,人口城际出行的平均距离较清明节有所减小,人们通过短途出行,降低传染病疫情对其健康安全和出行行为的影响。

| 表 3 人口流出强度指数与距离统计 Tab.3 The Statistics of Intensity Index and Distance of Population Outflow |

旅游流动和疫情防控的冲突性导致旅游活动停滞[20]。游客通过放弃长途旅行选择就近休闲以满足心里的安全感,尤其是在COVID-19疫情为代表的传染病卫生事件下,长途旅行意味着受传染几率增加。随着疫情防控形势的好转和确诊人数的下降,公众的节日出行需求将有所提高。图 3直观表明,3个节日期间人口城际出行数量、强度均呈现出逐渐增加的趋势(为展示清晰图面,图 3中仅绘制全国出行强度指数不低于0.01的出行流)。疫情管控期间,公众城际出行受到客观交通管制与主观意愿下降、警惕性提高的综合影响。随着态势的好转,尤其在国庆节中,出行强度、出行距离的标准差较劳动节显著增加,表明人口出行的空间极化效应有所增加,更加趋于向人口流强度高的路径上集中。同时也需要考虑到,3个节日时长依次增加,更长的节假日时间为长途出行提供了时间上的可行性,继而提高了人们长距离外出的意愿。

|

图 3 2020年清明节、劳动节和国庆节百度迁徙出行OD对比(出行指数不低于0.01) Fig.3 Comparison of Travel OD of Baidu Migration on the Qingming Festival, Labor Day and National Day in 2020 (The Travel Index is No Less Than 0.01) |

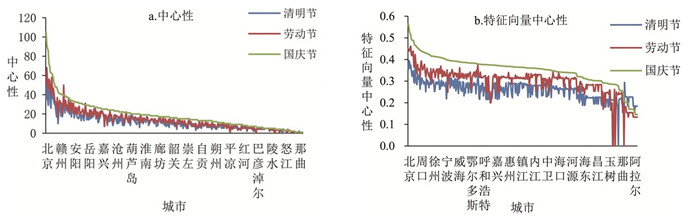

基于社会网络分析方法,中心性衡量了直接关联城市的数量,然而一个节点的重要性既取决于其邻居节点的数量,也取决于其邻居节点的重要性。特征向量中心性同时考虑了网络节点关联节点的权重对自身的影响[31]。百度迁徙提供了每个城市人口流出或流入强度指数,可直接用以衡量城市人口流动中心性;百度迁徙同时提供每个城市与其发生人口流城市强度占比,因此可直接结合中心性进一步测量城市人口城际流动强度的特征向量中心性,以衡量人口流动网络中不同节点的特性。结果表明:首先,无论是中心性(图 4a)还是特征向量中心性(图 4b),其整体上均呈现出国庆节>劳动节>清明节的曲线分布趋势;其次,在清明、劳动、国庆3个节日中,各市加权中心性平均值分别为0.922、1.133、1.729,特征向量中心性分别为0.137、0.144、0.169,表明网络权重在持续增加;最后,紧密中心性分别为0.276、0.293、0.342,中介中心性分别为1021.879、884.718、719.710,网络密度分别为0.032、0.037、0.051,表明网络紧密性在不断增强。因此,基于社会网络分析方法的结果验证,尽管受到COVID-19疫情影响,但2020年中国节日人口城际出行强度正在恢复。

|

图 4 各城市中心性与特征向量中心性分布曲线 Fig.4 Distribution Curve of Centrality and Eigenvector Centrality of Each City |

2020年3个节日人口城际流出的模块化指数分别为8.611、10.058和5.214,分别形成了17、19和12个人口城际出行网络的簇结构,五一劳动节相较于清明节模块化指数、簇结构数量均有所增加。结合前文劳动节人口出行OD计算结果:强度的平均值、标准差增加,距离的平均值、标准差均低于清明节、国庆节,综合表明,在出行强度明显恢复的背景下,一方面,人口出行存在一定程度的空间极化效应;另一方面,公众城际外出时目的地选择更加多元化、分散化,这表明他们刻意回避人口流动密集区域,同时倾向近距离城际出行,以降低传染病疫情对其健康安全的影响。在十一国庆节期间,由于中国疫情已经得到较好控制,因此人口出行相对而言又回到以往节日的空间模式,即少数旅游城市、中心城市集聚多数人口流。

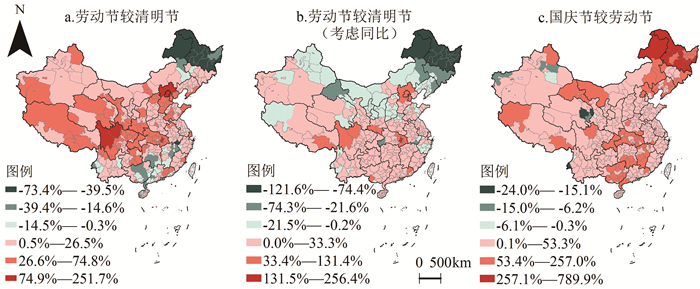

4 局部疫情复发对节日出行的影响 4.1 人口出行强度变化的空间分布在2020年4月份,黑龙江省哈尔滨市在4月9—27日间,除13日以外每日均有新增病例,大庆市在4月23日有新增病例,牡丹江市在4月18、25和30日有新增病例,黑龙江省部分城市疫情复发,导致2020年劳动节期间,东北地区尤其是黑龙江省及其周边城市人口出行强度明显下降(图 5a、5b),国庆节人口出行强度较劳动节恢复程度高于全国其他地区(图 5c)。图 5a展示了2020年五一劳动节较清明节人口出行指数变化,结果表明,有306个地级及以上行政单元人口出行强度有所上升,其中:武汉市(251.7%)、北京市(152.2%)、神农架林区(151.0%)、阿坝藏族羌族自治州(112.7%)、张家口市(110.4%)和甘孜藏族自治州(102.3%)在劳动节出行强度较清明节增加100%以上;有64个地级及以上行政单元人口出行强度有所下降,平均下降比例为20.3%。下降幅度前十位中有9个城市为黑龙江省城市,剩余1个城市为与黑龙江省相邻的内蒙古自治区呼伦贝尔市。其中,哈尔滨市(-73.4%)、牡丹江市(-70.0%)和大兴安岭地区(-61.1%)下降幅度最高。

|

图 5 人口出行指数变化 Fig.5 Change of Population Travel Index |

同时考虑到劳动节与清明节假日时长差异对于人群出行欲望与行为的影响,图 5b分别计算了2020年、2019年劳动节较清明节人口出行指数变化,并作差值。受到疫情影响,中国不同节日、城市人口城际出行变化呈现出差异化表现。例如两年差值结果表明,在增加比例最高的8个城市中,除了北京市、张家口市以外均为湖北省城市。在4月8日武汉市“解封”后,湖北省城市人口流动尤其是节日城际出行呈现出明显的增加,而北京市同样受到疫情管控的影响,在劳动节期间呈现出明显的恢复。作为对比,黑龙江省城市人口出行强度显著下降。对这一变化进行全局空间自相关计算,Moran's I指数、z值、p值分别为0.341、23.470和0.000,z值大于2.58,表明人口出行强度变化的空间分布呈现显著的聚类模式。

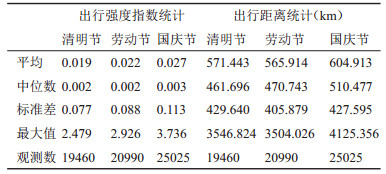

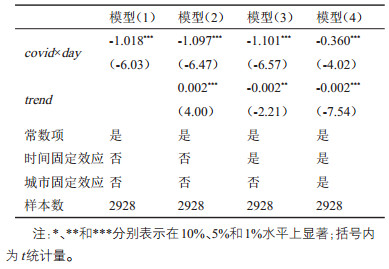

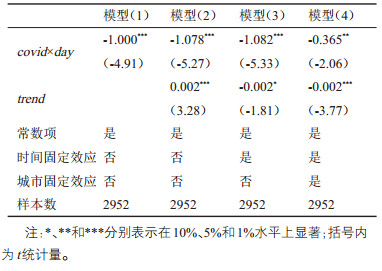

4.2 回归结果通过逐步添加固定效应的方法,考察在4月中下旬黑龙江省局部疫情复发对于城市人口节日出行的影响。表 4汇报了黑龙省COVID-19疫情复发对人口流入水平的影响,模型(1)未添加任何固定效应,模型(2)到模型(4)逐步加入时间趋势项、时间固定效应、城市固定效应。可以发现:二次交互项covid×day的回归系数均在1%统计水平上显著为负,说明局部疫情复发导致人口城际流入水平的显著下降,从模型(4)的系数值可以看出,在局部疫情复发、人群出行风险感知、政府疫情管控措施等影响下,人口城际流入水平下降0.360个单位。

| 表 4 COVID-19疫情对人口流入水平的影响 Tab.4 The Influence of the COVID-19 Pandemic on the Level of Population Inflow |

表 5汇报了黑龙省局部疫情复发对于人口流出水平的影响。模型(1)未添加任何固定效应,模型(2)到模型(4)逐步加入时间趋势项、时间固定效应、城市固定效应,从中可以看出,模型(1)到模型(3)的二次交互项covid×day的回归系数均在1%统计水平上显著为负,模型(4)的二次交互项covid×day的回归系数在5%统计水平上显著为负,说明局部疫情复发显著降低了城市人口流出水平,从模型(4)的系数值可以看出,局部疫情复发导致人口城际流出水平下降0.365个单位。

| 表 5 COVID-19疫情对人口流出水平的影响 Tab.5 The Influence of the COVID-19 Pandemic on the Level of Population Outflow |

平行趋势假定是本文模型成立的重要前提,即在本文设定的疫情冲击前,对照组和实验组是具有相同趋势的。建立如下方程[32]:

|

(8) |

式中,timei表示疫情冲击当期及以前i个时期的时间虚拟变量,其他设定与公式(7)相同。

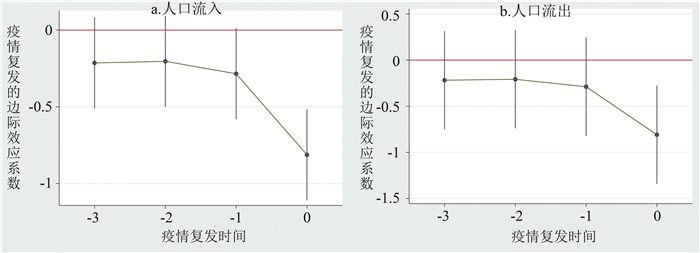

图 6a和图 6b分别是以城市人口流入、城市人口流出为样本的平行趋势检验,图中横轴表示时间变化,current为设定的受疫情冲击的当期,-1至-3分别为受疫情冲击的前1到3期,纵轴为系数变化,将置信区间范围设置为90%水平[30]。受疫情冲击前,系数的估计值无法拒绝在90%置信水平上为0的原假设,即实验组和对照组的城市人口流入、城市人口流出没有显著差异,可以满足平行趋势的假定。受疫情冲击的当期,系数的估计值在90%置信水平上显著为负值,表明4月中下旬哈尔滨市因出现局部疫情复发导致黑龙江省节日人口流出、流入强度的下降,进一步支持了前文结论的可靠性。

|

图 6 COVID-19疫情对人口流入(a)、流出(b)水平影响的平行趋势检验 Fig.6 Parallel Trend Test of the Influence of the COVID-19 Pandemic on the Level of Population Inflow (a) and Outflow (b) |

论文基于百度迁徙数据,利用社会网络方法和双重差分法(DID),通过对比2020年与2019年节假日期间人口城际流动差异,探究COVID-19疫情对于中国节日人口城际出行影响。一方面,论文通过不同时间节点的变化对比,展示了COVID-19疫情影响下,中国节日人口城际出行强度从大幅下降到显著恢复,人口出行空间模式从近距离分散到长距离空间集中,印证了当前疫情趋缓向好的态势和疫情防控的成效;另一方面,论文关注疫情防控常态化阶段下,局部疫情复发对于区域人口出行影响的空间溢出效应。考虑到中国节日期间城际出行主要为旅游出行,因此论文将该时间段的人口城际出行归结为旅游流,以便进一步讨论影响出行群体决策变化的内在因素。

现有研究对危机事件下出行者风险感知做出了深入分析。其中,前景理论和空间溢出效应为揭示危机事件下旅游地游客流量变化及其空间特征具有重要帮助。COVID-19疫情对人口城际出行的影响不仅受制于各级政府面对传染病疫情的管控政策,同时与个体的风险认知和出行需求相关。依据前景理论,大多数人在面临获利的时候是风险规避的、在面临损失的时候是风险喜好的[8]。游客是理性的消费者,旅游目的地的不安全因素会引起旅游者的心理风险感知[2, 4],他们通过用脚投票的方式避免危险情况或目的地[5],选择能够给他们带来更多潜在收益和更低风险的目的地。在COVID-19疫情爆发的影响下,市民对于节日城际出行行为会更加谨慎。由于节假日的外出出行(主要由旅游和探亲构成)是一种身心的“获利”行为,因此其倾向于采取降低风险的策略。

危机事件对公众的旅游出行选择的影响同样存在空间溢出效应[18]。由于旅游活动的综合性、特殊性,在旅游活动中每个旅游目的地都不是孤立存在的,它与周围区域或景点都紧密相连,某一个地区的危机事件不仅影响本区域,也影响周围区域,产生溢出效应。危机事件发生时,游客除了避开发生危机事件的目的地,同时还会回避周边目的地。因此,论文发现以哈尔滨市为主的局部疫情复发,导致整个黑龙江省及其周边城市城际出行显著下降。尽管吉林省城市同期未出现新增病例,但出行者的认知偏差倾向于将给定目的地的感知形象泛化到整个地区,最终导致在2020年劳动节期间东北地区城际出行较去年显著下降。这一发现与以往的研究一致[18],并且从传染病疫情视角证实了溢出效应的存在,即以COVID-19为代表的传染病事件所带来的负面影响并不局限于疫情爆发的目的地,同时也会对近邻地区产生负向影响。

需要对论文不足之处进行补充说明:首先,在信息化时代,移动定位数据所刻画的用户日常出行轨迹,为人口流动研究提供了数据支撑[33, 34]。移动定位数据的高时间精度特性在节假日等短周期人口研究中得以体现[33]。受制于数据获取的限制,百度迁徙数据无法识别流动者的人口学属性、社会特征信息和出行目的。尽管中国节日期间城际出行主要为旅游出行,但同样涵盖一定程度的探亲访友、商务事务等出行;其次,COVID-19疫情作为全球性重大公共卫生事件,对社会、经济、文化、政治等多方面产生严重影响,人口出行的强度与空间特征变化仅为众多影响中的一个内容,因此未来可以结合物流、信息流等多源数据,展开综合性分析;最后,由于港澳台地区有不同的疫情防控政策与措施,加之节假日的具体日期、时长与大陆存在一定差异,这对分析结果将产生一定影响。

6 结论COVID-19疫情导致中国节日城际出行强度显著下降。2020年清明节、五一劳动节百度迁徙日均人口城际流动强度分别较2019年同节下降50.1%和45.2%,表明疫情严重制约了中国节日期间以旅游为主的城际出行。在370个地级及以上行政区划中,2020年清明节较2019年各市日均城际出行强度变化值域为-0.983—-0.121,2020年劳动节较2019年各市日均城际出行强度变化值域为-0.984—-0.111。疫情对中国节日人口城际出行的影响程度存在空间差异。清明节高度下降区域主要为港澳台地区、京津、湖北省城市,而劳动节高度下降区域主要为港澳台地区和黑龙江省城市。

中国节日人口城际出行强度呈现恢复趋势。2020年劳动节、国庆节百度迁徙日均人口城际流动强度指数分别较前一个节日增加了17.7%和36.7%。其中,就节日前一半时间的人口流出网络而言,平均强度分别增加12.7%、25.5%,标准差增加14.4%、28.0%,平均距离变化量分别为-1.0%、6.9%。这表明,人口城际出行不仅强度明显恢复,同时目的地选择存在一定程度的空间极化效应,而出行距离的变化反映出,在2020年劳动节期间,人们通过短途出行以减小COVID-19疫情的健康危险影响。

就人口城际出行的网络特征而言,基于社会网络分析方法表明网络权重、网络紧密性在3个节日中持续增加。模块化指数表明,在劳动节期间,人口节日出行尽管存在一定程度的空间极化效应,但同时呈现出目的地选择多元化、分散化的特征,公众通过回避人流密集区域,关注热门旅游城市的同时积极寻求其他的出行目的地,以减少疫情影响,增加自身的安全感知。而在后期疫情防控的平稳阶段(国庆节),人口出行相对而言又回到以往节日出行空间模式,即多数人口集中流向少数旅游城市、中心城市。

局部疫情复发将在短期导致人口城际出行强度的显著下降。在全国陆续解封的背景下,受到以哈尔滨市为主的局部疫情复发影响,黑龙江省人口出行的风险感知、政府疫情管控措施导致人口城际流入水平下降0.360个单位,人口城际流出水平下降0.365个单位。同时,哈尔滨作为新发地在短期内影响了周边地区人口出行的强度,呈现出一定的空间溢出影响。

| [1] |

Karabulut G, Bilgin M H, Demir E, et al. How pandemics affect tourism: International evidence[J/OL]. Annals of Tourism Research, 2020, 84: 102991. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102991.

|

| [2] |

Novelli M, Burgess L G, Jones A, et al. "No Ebola…still doomed": The Ebola-induced tourism crisis[J]. Annals of Tourism Research, 2018, 70: 76-87. DOI:10.1016/j.annals.2018.03.006 |

| [3] |

Liu AY, Pratt S H. Tourism's vulnerability and resilience to terrorism[J]. Tourism Management, 2017, 60: 404-417. DOI:10.1016/j.tourman.2017.01.001 |

| [4] |

Haque T H, Haque M O. The swine flu and its impacts on tourism in Brunei[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2018, 36: 92-101. DOI:10.1016/j.jhtm.2016.12.003 |

| [5] |

Fletcher J, Morakabati Y. Tourism activity, terrorism and political instability within the commonwealth: The cases of Fiji and Kenya[J]. International Journal of Tourism Research, 2008, 10(6): 537-556. DOI:10.1002/jtr.699 |

| [6] |

李涛, 王姣娥, 高兴川. 中国居民工作日与节假日的城际出行网络异同性研究[J]. 地理学报, 2020, 75(4): 833-848. [Li Tao, Wang Jiao'e, Gao Xingchuan. Comparison of inter-city travel network during weekdays and holiday in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(4): 833-848.] |

| [7] |

童昀, 马勇, 刘海猛. COVID-19疫情对中国城市人口迁徙的短期影响及城市恢复力评价[J]. 地理学报, 2020, 75(11): 2505-2520. [Tong Yun, Ma Yong, Liu Haimeng. The short-term impact of COVID-19 epidemic on the migration of Chinese urban population and the evaluation of Chinese urban resilience[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(11): 2505-2520. DOI:10.11821/dlxb202011017] |

| [8] |

Seabra C, Reis P, Abrantes J L. The influence of terrorism in tourism arrivals: A longitudinal approach in a mediterranean country[J/ OL]. Annals of Tourism Research, 2020, 80: 102811. https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.102811.

|

| [9] |

Jin X, Qu M Y, Bao J G. Impact of crisis events on Chinese outbound tourist flow: A framework for post-events growth[J]. Tourism Management, 2019, 74: 334-344. DOI:10.1016/j.tourman.2019.04.011 |

| [10] |

Choe Y, Wang J H, Song H J. The impact of the Middle East Respiratory Syndrome coronavirus on inbound tourism in south Korea toward sustainable tourism[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2020, 29(7): 1117-1133. |

| [11] |

Rosselló J, Becken S, Santana-Gallego M. The effects of natural disasters on international tourism: A global analysis[J/OL]. Tourism Management, 2020, 79: 104080. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104080.

|

| [12] |

Seraphin H. Natural disaster and destination management: The case of the Caribbean and hurricane Irma[J]. Current Issues in Tourism, 2019, 22(1): 21-28. DOI:10.1080/13683500.2017.1422483 |

| [13] |

Handler I. The impact of the Fukushima disaster on Japan's travel image: An exploratory study on Taiwanese travellers[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2016, 27: 12-17. DOI:10.1016/j.jhtm.2016.01.007 |

| [14] |

Xu D, Huang Z F, Hou G L, et al. The spatial spillover effects of haze pollution on inbound tourism: Evidence from mid-eastern China[J]. Tourism Geographies, 2020, 22(1): 83-104. DOI:10.1080/14616688.2019.1612464 |

| [15] |

Zhou X G, Jiménez Y S, Rodríguez J V P, et al. Air pollution and tourism demand: A case study of Beijing, China[J]. International Journal of Tourism Research, 2019, 21(6): 747-757. DOI:10.1002/jtr.2301 |

| [16] |

Peng J, Xiao H L, Wang J, et al. Impact of severe smog on travel demand of residents in tourist generating places: A case study of Beijing[J]. Current Issues in Tourism, 2020, 23(16): 2009-2026. DOI:10.1080/13683500.2020.1711713 |

| [17] |

Demir E, Simonyan S, Chen M H, et al. Asymmetric effects of geopolitical risks on Turkey's tourist arrivals[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2020, 45: 23-26. DOI:10.1016/j.jhtm.2020.04.006 |

| [18] |

Bassil C, Saleh A S, Anwar S. Terrorism and tourism demand: A case study of Lebanon, Turkey and Israel[J]. Current Issues in Tourism, 2019, 22(1): 50-70. DOI:10.1080/13683500.2017.1397609 |

| [19] |

Corbet S, O'Connell J F, Efthymiou M, et al. The impact of terrorism on European tourism[J]. Annals of Tourism Research, 2019, 75: 1-17. DOI:10.1016/j.annals.2018.12.012 |

| [20] |

王少华, 王璐, 王梦茵, 等. 新冠肺炎疫情对河南省旅游业的冲击表征及影响机理研究[J]. 地域研究与开发, 2020, 39(2): 1-7. [Wang Shaohua, Wang Lu, Wang Mengyin, et al. Study on impact characterization and influence mechanism of novel coronavirus pneumonia on tourism industry in Henan province[J]. Areal Research and Development, 2020, 39(2): 1-7. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2020.02.001] |

| [21] |

Neuburger L, Egger R. Travel risk perception and travel behaviour during the COVID-19 pandemic 2020: A case study of the DACH region[J]. Current Issues in Tourism, 2020, 24(7): 1003-1016. |

| [22] |

李锋, 孙根年. 基于旅游本底线法(TBLM)的旅游危机事件研究——以2003年"SARS" 事件为例[J]. 人文地理, 2006, 21(4): 102-105. [Li Feng, Sun Gennian. Study on tourism crisis events based on the Bottom Line Method (TBLM): Takes the "SARS" in 2003 as an example[J]. Human Geography, 2006, 21(4): 102-105. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2006.04.021] |

| [23] |

Page S, Song H, Wu D C. Assessing the impacts of the global economic crisis and swine flu on inbound tourism demand in the United Kingdom[J]. Journal of Travel Research, 2012, 51(2): 142-153. DOI:10.1177/0047287511400754 |

| [24] |

薛冰, 肖骁, 苏芳, 等. 地理学在新冠肺炎疫情早期防控中的学术响应及展望[J]. 地理科学, 2020, 40(10): 1593-1600. [Xue Bing, Xiao Xiao, Su Fang, et al. Geographical academic responses and outlook in the novel coronavirus pneumonia epidemic prevention and control[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(10): 1593-1600.] |

| [25] |

柴彦威, 许伟麟, 张文佳, 等. 新冠肺炎疫情精准防控的时空间行为地理学研究框架[J]. 地理科学, 2020, 40(10): 1585-1592. [Chai Yanwei, Xu Weilin, Zhang Wenjia, et al. A research framework of precise epidemic prevention and control from the perspective of spacetime behavioral geography[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(10): 1585-1592.] |

| [26] |

赵梓渝, 杨冉, 魏冶, 等. 中国人口流动重力模型回归系数的定量估算及其空间异质性研究[J]. 地理科学, 2018, 38(9): 1439-1448. [Zhao Ziyu, Yang Ran, Wei Ye, et al. Quantitative estimation and spatial heterogeneity of the regression coefficient of the population flow gravity model in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(9): 1439-1448.] |

| [27] |

朱鹏程, 张宇, 曹卫东, 等. 长三角企业经营管理人才空间分布及其地理流动网络——基于上市公司董监高团队数据分析[J]. 人文地理, 2020, 35(4): 121-129. [Zhu Pengcheng, Zhang Yu, Cao Weidong, et al. Spatial distribution and geographical mobile network of enterprise management talents in yangtze river delta: Based on the data of senior executive director team of listed company[J]. Human Geography, 2020, 35(4): 121-129.] |

| [28] |

陈双, 周锐, 高峻. 基于腾讯迁徙大数据的长三角城市群春运人口流动时空特征[J]. 人文地理, 2020, 35(4): 130-138. [Chen Shuang, Zhou Rui, Gao Jun. Spatial- temporal characteristics of population flow during Spring Festival travel rush in Yangtze River Delta urban agglomeration based on tencent migration data[J]. Human Geography, 2020, 35(4): 130-138.] |

| [29] |

Newman M E J, Girvan M. Finding and evaluating community structure in networks[J/OL]. Physical Review E, Statistical Nonlinear and Soft Matter Physics, 2004, 69: 026113. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.69.026113.

|

| [30] |

罗长远, 司春晓. 在线教育会拉大不同家庭条件学生的差距吗?——以新冠肺炎疫情为准自然实验[J]. 财经研究, 2020, 46(11): 4-18. [Luo Changyuan, Si Chunxiao. Does online education widen the gap between students with different family conditions? A quasi- natural experiment based on COVID- 19[J]. Journal of Finance and Economics, 2020, 46(11): 4-18.] |

| [31] |

赵梓渝, 魏冶, 王士君, 等. 有向加权城市网络的转变中心性与控制力测度——以中国春运人口流动网络为例[J]. 地理研究, 2017, 36(4): 647-660. [Zhao Ziyu, Wei Ye, Wang Shijun, et al. Measurement of directed alternative centricity and power of directed weighted urban network: A case of population flow network of China during "Chunyun" period[J]. Geographical Research, 2017, 36(4): 647-660.] |

| [32] |

龙小宁, 万威. 环境规制、企业利润率与合规成本规模异质性[J]. 中国工业经济, 2017(6): 155-174. [Long Xiaoning, Wan Wei. Environmental regulation, corporate profit margins and compliance cost heterogeneity of different scale enterprises[J]. China Industrial Economics, 2017(6): 155-174.] |

| [33] |

赖建波, 潘竟虎. 基于腾讯迁徙数据的中国"春运" 城市间人口流动空间格局[J]. 人文地理, 2019, 34(3): 108-117. [Lai Jianbo, Pan Jinghu. Spatial pattern of population flow among cities in China during the Spring Festival travel rush based on"tencent migration" data[J]. Human Geography, 2019, 34(3): 108-117.] |

| [34] |

赵梓渝, 魏冶, 庞瑞秋, 等. 基于人口省际流动的中国城市网络转变中心性与控制力研究——兼论递归理论用于城市网络研究的条件性[J]. 地理学报, 2017, 72(6): 1032-1048. [Zhao Ziyu, Wei Ye, Pang Ruiqiu, et al. Alter-based centrality and power of Chinese city network using inter-provincial population flow[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(6): 1032-1048.] |