2. 生态与资源统计福建省高校重点实验室,福州 350002;

3. 福建省资源环境空间信息统计研究中心,福州 350002

2. Key Laboratory for Ecology and Resources Statistics of Fujian Province, Fuzhou 350002, China;

3. Research Center for Resource and Environment Spatial Information Statistics of Fujian Province, Fuzhou 350002, China

城市活力是城市对其自身机能、经济社会等不同资源与发展要素的支持程度,能够在一定程度上体现城市发展的能力和潜力,以及城市形态的合理性、功能的多样性和活动的丰富性;能够不断拓展成长空间,有效利用资源,挖掘增长潜力是城市具有活力的表现。如果城市利用资源的程度和合理性越强,那么城市活力越大[1, 2],反之则越小。在具体研究中,城市扩张通常被认为是我国城市发展加快的比较具象的表现之一。在城市从小规模发展到大规模的过程中,城市扩张与城市活力发展不协调的现象屡有发生,通常表现在两个方面。一方面,部分城市扩张强度大、范围广但城市活力欠佳,城市空间的无序扩张不仅对经济造成负面效应,还对环境和居民生活产生不利影响,例如:城市交通拥堵、生态环境恶化、住房紧张等[3-6];另一方面,虽然有些城市发展活力尚可,但城市扩张滞后,成为了限制因素,在一定程度上制约了城市发展活力的进一步提升[7]。因此,准确量化城市扩张的时空特征,评价城市活力的动态变化,并探究二者间的耦合协调关系,对促进城市可持续发展与维持区域生态系统平衡具有重要意义。

明确城市分布范围是研究城市扩张时空尺度特征的前提。遥感技术具有监测范围广、信息获取快、重复周期短以及受地面条件限制少的特点,已被广泛应用于城市扩张研究中。相对于常规光学卫星遥感影像,夜间灯光遥感影像可直接或间接反映夜间人类活动范围和强度,在城市扩张、建成区提取等城市问题研究中具有一定的优势[8, 9]。例如:路春燕等和Shankar等基于DMSP-OLS(defense meteo-rological satellite program- operational linescan system)夜间灯光数据,分别对环渤海城市群和15个东南亚城市的时空演变特征进行研究,并揭示其空间发展规律和城市增长模式,结果表明应用夜间灯光数据对城市面积进行提取具有高效性[10, 11],但DMSP-OLS数据分辨率较低且不具时效性;刘权毅等和周亮等分别利用珞珈一号和NPP-VIIRS(nation-al polar- orbiting partnership- visible infrared imaging radiometer suite)夜间灯光数据分别对武汉市和京津冀、长江三角洲、珠江三角洲3大城市群进行建成区提取,提取后显示这两种数据具有较高精度,并且也有着明显的空间分辨率[12, 13],以及指出珞珈一号和NPP-VIIRS夜间灯光数据可获得数据时间序列短,不适于进行长时间序列城市扩张规律研究。鉴于以往研究发现,单一数据源难以完成对城市扩张的全面系统研究,因此为更准确有效地对城市时空演变趋势进行量化研究,利用多源夜间灯光影像构建长时间序列数据集是非常必要的。

城市活力理论诞生的时间虽不长,但国内外对其研究都有着较高的热情,并在多方面形成了阶段性的系列研究成果[14, 15]。早期国内外学者研究的重点多集中于城市活力评价指标体系的构建[16, 17],以及城市形态与城市社会管理政策对城市活力的影响[18, 19]。随着城市化进程的不断推进,部分国内学者将城市活力理论与涉及城市发展的多个方面相结合,以此探讨城市可持续发展的路径。例如,Xia等人对我国5个特大城市的城市活力进行研究发现,城市土地利用强度与城市活力间存在显著的空间相关性,并指出城市空间过于拥挤或者利用不足均不利于城市活力的提升[20]。毛炜圣和钟业喜利用GWR模型和耦合度模型对长江中游城市群城市活力的影响因素以及城市活力与经济发展的耦合关系进行研究,结果表明高校资源、经济密度、基础设施水平和信息化程度4个因素是影响长江中游城市群城市活力的主要因素,长江中游城市群城市活力与经济发展水平存在密切的耦合关系[7]。虽然,城市活力的相关研究已取得了丰硕成果,而对城市活力与城市扩张关系的研究相对薄弱。

海峡西岸城市群是我国经济发展的重心之一,在加强两岸交流合作以及促进两岸经济发展中发挥着至关重要的作用。近年来,海峡西岸城市群城市化发展迅速,城市扩张强度和速度不断增大,而对于该区域城市活力与城市扩张耦合关系的研究尚不多见。基于以上分析,本研究选取海峡西岸城市群为研究对象,基于多源夜间灯光数据提取长时间序列城市空间分布信息,深入分析城市扩张空间演变特征,综合评价城市活力及其动态变化,重点揭示城市扩张与城市活力间的耦合关系及其影响因素,以期为该区域城市发展规划与城市内涵提升提供技术支持和决策参考。

2 研究区概况及数据来源 2.1 研究区概况海峡西岸城市群地处我国东南部,地理位置在113º54′ E—121º18′ E,22º53′ N—29º34′ N之间,总面积为2.70×105 km2,约占我国国土面积的2.81%(图 1)。

|

图 1 海峡西岸城市群区位图 Fig.1 Location of the West Taiwan Strait Urban Agglomeration 底图来源:国家自然资源部标准地图服务网站(http://bzdt.ch.mnr.gov.cn/)1:1400万标准地图,审图号GS(2020)4617,底图无修改。 |

在行政区划上,此处城市群落覆盖20个地级市,不仅包含了福建省的所有地市,而且还将浙江三个市囊括其中,即衢州市、温州市和丽水市,此外江西省鹰潭市、赣州市、抚州市和上饶市和广东省汕头市、梅州市、潮州市和揭阳市也纳入其中,此城市群中福州市、厦门市、泉州市、汕头市和温州市5个地级市是核心城市。在地理区位上,海峡西岸城市群整体生态环境良好,山海资源丰富;气候以亚热带季风气候为主,年平均降水量为1000—2300 mm,平均气温20.22℃。该城市群位于沿海经济带的黄金位置,南北分别比邻两个重要的三角洲,从全国范围来看是极其重要的区域经济带。统计数据显示,到2018年底,该群落的GDP超过3.05万亿元,在全国范围占比达到3.72%。

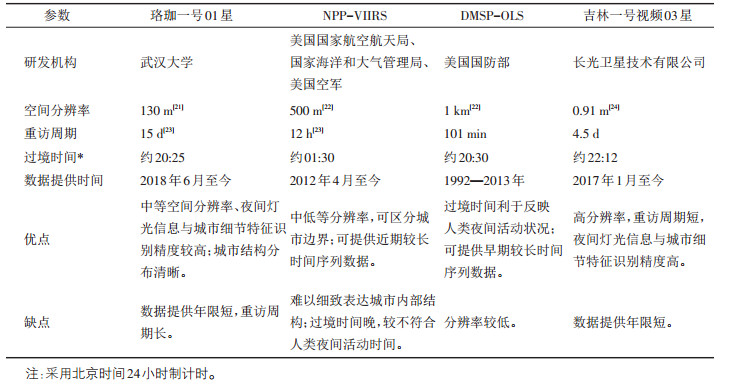

2.2 数据来源及预处理截至目前,可公开获取的夜间灯光遥感数据主要包括珞珈一号01星数据、NPP-VIIRS数据、DMSP-OLS数据与吉林一号视频03星数据,其具体对比情况如表 1所示。

| 表 1 不同夜间灯光数据特点对比 Tab.1 Characteristics Comparison of Different Nighttime Light Data |

通过对比不同夜间灯光数据的空间分辨率、重访周期、过境时间、数据提供时间以及优缺点可知,集成DMSP-OLS与NPP-VIIRS夜间灯光数据,可利于探究长时间序列城市扩张动态特征,因此本研究选择DMSP-OLS和NPP-VIIRS夜间灯光数据为基本数据源用于构建长时间序列数据集进行城市空间分布信息提取。

DMSP-OLS方面,一共收集了共计二十一年(1992—2013)的相关数据,时间跨度较长,数据较为丰富;NPP-VIIRS方面,则收集了四年间(2014—2017)的相关数据,并分别对两方面的数据进行了校正。

DMSP-OLS数据由6种不同传感器获得,其灰度值范围为0~63,因不同传感器获取的数据存在差异,所以需要先对不同传感器获取的DMSP-OLS数据进行校正。借鉴邹进贵等人使用的校正模型进行校准,首先将年度数据作为待校正影像,选取样本数据区域,以2013年夜间灯光数据为标定年度,建立其与样本数据的一元二次回归模型[25],即:

|

(1) |

其中,a、b、c为参数,DN为校正前的像元亮度值、DNc为校正后的像元亮度值。根据公式,对夜间灯光影像的DN值进行回归校正,将校正后像元亮度值大于63的像元赋值为63。使用ArcGIS 10.2空间分析功能校正不同传感器同年度影像像元亮度值,公式为:

|

(2) |

其中,DN(n, i)a、DN(n, i)b为校正前不同传感器获取的第n年影像像元亮度值,DN(n, i)c为校正后的影像像元亮度值。

根据DMSP-OLS夜间灯光数据的特点及研究区城市演变的规律,后一年度影像像元亮度值不应小于前一年度影像像元亮度值,基于此规律,对上述校正后的稳定像元亮度值进行多传感器多年度的校正。公式如下所示:

|

(3) |

其中,DN(n-1, i)和DN(n, i)分别表示第n - 1和第n年度影像第i像元的亮度值。校正后根据阈值对数据进行二值化处理,即得到研究区1992—2013年城市空间分布数据。由于研究区各城市间存在显著的地区差异,因此选择单一的阈值提取城市范围难以获得高精度结果[26]。因此,本研究首先将海峡西岸城市群分为沿海地区与内陆地区,进而通过最大类间方差法(大津法)确定城市范围提取的阈值[27]。沿海地区一共有8个城市,内陆地区有10个城市,前者含温州市、揭阳市、福州市、泉州市等,后者则含有衢州市、抚州市、丽水市等。具体提取过程中,首先根据国家地球系统科学数据中心提供的1995年、2000年、2005年和2010年土地覆盖数据,在其城市范围生成10000个随机点并提取相应年份各点对应的像元值;其次,使用最大类间方差法分别计算出1995年、2000年、2005年和2010年沿海地区与内陆地区城市分布范围的最佳阈值,最后将对应的最佳阈值分别用于1992—1997年、1998—2002年、2003—2008年和2009—2013年四个阶段。

同理,参照上述校正方法对2014—2017年NPP-VIIRS夜间灯光数据进行校准,与DMSP-OLS数据校正时不同的是,NPP-VIIRS数据传感器一致,校正时仅需按月份校正,后一月份影像像元亮度值不应小于前一月份影像像元亮度值。进而,将海峡西岸城市群分为沿海地区与内陆地区,根据国家地球系统科学数据中心提供的2015年土地覆盖数据,在其城市范围生成随机点并提取各点对应的像元值,通过最大类间方差法确定2015年的最佳阈值,将其用于2014—2017年,最终得到研究区2014—2017年城市空间分布数据。

此外,为科学评估城市活力,收集1993—2018年《中国城市统计年鉴》以及研究区各地市统计年鉴、公报等资料中与城市活力相关的指标数据,并对数据进行筛选和空缺值处理[28]。

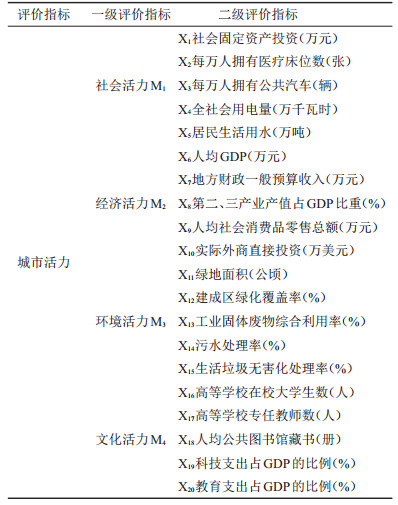

2.3 城市活力评价指标体系构建本研究通过城市活力指标与经济社会协调发展指标对比得出,经济社会协调发展指标中经济系统占较大的比重,社会系统中,环境保护与科教发展等指标较少,而城市活力指标中,环境活力与文化活力指标较多,因此最终选择城市活力评价指标进行构建。在遵循指标选取综合全面性、相对独立性、客观性和数据可获取性4个原则[29]的基础上,综合考虑城市活力的内涵特征以及本研究目的,从经济活力、社会活力、环境活力和文化活力等4个方面构建城市活力评价指标体系(表 2)。

| 表 2 城市活力评价指标体系 Tab.2 The Evaluation Index System of Urban Vitality |

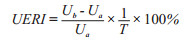

为客观分析海峡西岸城市群及其各地级市的城市扩张率,计算城市扩张率指数(urban expansion rate index,UERI),其具体公式如下[10]:

|

(4) |

式中:Ua和Ub为研究期开始和结束时间的城市面积,T为时间长度。

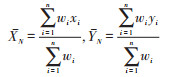

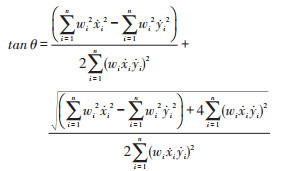

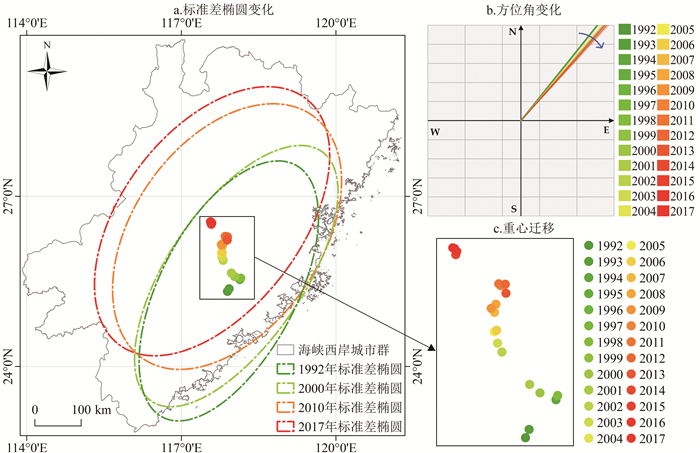

3.2 标准差椭圆明确地理要素在空间上的分布特征及演变过程对于研究其内在机理具有重要意义。本研究利用标准差椭圆方法分析研究区城市空间分布演变特征,该方法可从重心、聚集程度、分布范围和方向趋势四个层面对城市空间演变过程进行量化。其中,重心体现研究区城市演变在二维空间上分布的相对集中位置;方位角的变化体现研究区城市演变在空间分布的方向变化;展布面积体现研究区城市空间格局的集中程度,展布面积扩大表明研究区城市集中程度的扩增,展布面积缩小表明研究区城市集中程度的收缩;椭圆长短轴变化体现城市空间演变动力的方向。其中,标准差椭圆重心位置(XN, YN) 公式为[30]:

|

(5) |

椭圆方位角θ为:

|

(6) |

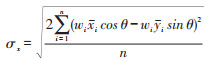

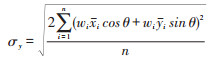

椭圆长轴(X轴)与短轴(Y轴)的标准差σx、σy分别为:

|

(7) |

|

(8) |

其中wi为研究区第i个城市的权重,(xi, yi)表示研究区第i个城市的中心坐标,(xi, yi) 表示研究区第i个城市到重心点(XN, YN) 的坐标偏差。本研究基于利用夜间灯光数据提取的1992—2017城市空间分布数据,分析研究区城市扩张的时空演变特征。

3.3 熵值法为明确海峡西岸城市群各地级市的城市活力及其动态特征,本研究通过Kendall协调系数W检验对标准离差法、主成分分析法和熵值法三种赋权方法进行对比,最终选择熵值法对研究区城市活力进行综合评价。该方法利用各项指标观测值所提供信息熵大小来确定权重,能有效克服人为主观因素对指标赋权的影响[31, 32]。以下各项为具体计算:

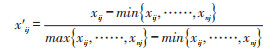

(1)设有n个研究个体(即海峡西岸城市群20个地级市)和m个评价指标(即25个城市活力评价指标),则xij为第i个研究个体的第j个指标的数值(i =1, 2…… n; j =1, 2…… m);正向指标表示xj越大越好,负向指标表示xj越小越好。其中,正向指标标准化公式为:

|

(9) |

负向指标标准化公式为:

|

(10) |

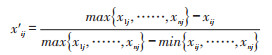

(2)对标准化后数据进行归一化处理,其公式为:

|

(11) |

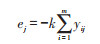

(3)计算第j项指标熵值:

|

(12) |

|

(13) |

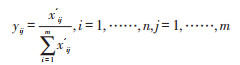

(4)计算第j项指标信息熵的冗余度:

|

(14) |

(5)计算各指标权重:

|

(15) |

(6)计算各研究个体综合得分:

|

(16) |

本研究中,xij代表第i个城市的第j项评价指标的数值,max{x1j, ……, xnj} 代表第j项指标数据统计值的最大值,min{xij, ……, xnj} 代表第j项指标数据统计值的最小值。

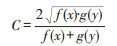

3.4 耦合协调度耦合度仅能反映城市活力和城市扩张之间的相互作用程度,协调度能够表征两者是在高水平上相互促进还是低水平上相互制约,因此本研究利用耦合协调度模型分析研究区城市活力与城市扩张间的耦合协调关系。公式如下[33]:

|

(17) |

|

(18) |

|

(19) |

其中:C为城市活力和城市扩张的耦合程度,D为城市活力和城市扩张的耦合协调程度,T为耦合协调发展水平的综合评价指数,反映了城市活力和城市扩张的总体发展水平;D值越大,城市扩张与城市活力的耦合协调程度越高[34],表明城市扩张面积和城市活力评价值增长速度相近,即城市扩张面积增长速度越快,城市活力评价值增长速率也越大,相反,耦合协调指数越小则城市活力和城市扩张的耦合协调程度越低,即两者的增长速度相差越大。f (x) 和g(y) 分别代表城市活力评价值和城市扩张值,α和β分别表示城市活力和城市扩张的贡献程度,由于城市活力与城市扩张两者贡献程度应是相同的,故α和β的数值均为0.50。按照耦合协调度的大小,把城市活力与城市扩张的耦合协调关系分为不同类型[33, 35],详见表 3。

| 表 3 城市活力和城市扩张耦合协调关系类型划分 Tab.3 Classification Types of the Coordination Coupling Degree Between Urban Vitality and Urban Expansion |

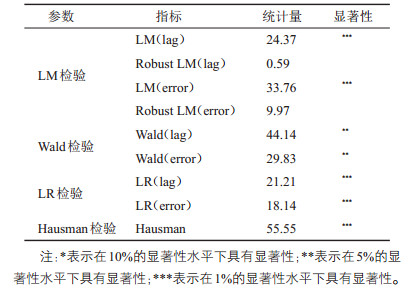

为明确城市扩张与城市活力各子系统间的定量关系,采用空间计量经济学模型对其进行评价。空间计量经济学中常见模型为空间滞后模型(SAR)、空间误差模型(SEM)和空间杜宾模型(SDM)。为确定最优模型,需采用拉格朗日乘数(Lagrange Multiplier,LM)检验、沃尔德检验(Wal's test)以及似然比检验(Likelihood ratio, LR)检验对各模型的结果进行评价判定[36]。

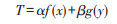

基于SAR的表达式为[37]:

|

(20) |

其中,Y表示因变量的向量,即城市扩张指数的观测值,X表示n × k阶的外生解释变量矩阵,即研究区各城市的城市活力子系统评价值矩阵,是空间回归系数,W为n × n阶的空间权重矩阵,β是参数的向量,ε是随机误差项向量。

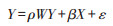

基于SEM的表达式为[37]:

|

(21) |

其中,Y为因变量的向量,即城市扩张指数的观测值,X是n × k阶的外生解释变量矩阵,即研究区各城市的城市活力子系统评价值矩阵,β是参数的向量,ε是随机误差项向量,λ是n × 1阶的截面因变量向量的空间误差系数,W是空间权重矩阵,μ是正态分布的随机误差向量[38]。

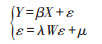

基于SDM的表达式为[39]:

|

(22) |

其中W为空间权重矩阵;Y为被解释变量,X为解释变量;α为常数项;ln为参数项向量;ε为随机扰动项。

Lesage and Pace[40]利用偏微分方法衡量因变量X对邻近地区产生的平均一出效应以度量和检验空间溢出效应,认为自变量X对因变量Y的影响能够通过总效应、间接效应和直接效应来表述。总效应表示X对研究区所有地区产生的平均影响,间接效应表示X对邻近地区Y产生的平均影响,直接效应表示X对本地区Y产生的平均影响[36]。

4 结果与分析 4.1 城市扩张动态及其演变特征基于由夜间灯光数据提取的城市空间分布时空数据对研究区不同城市类型的扩张面积进行计算,结果如图 2所示。从城市扩张面积方面来看,1992—2017年,海峡西岸城市群各城市面积均呈增长趋势,该城市群城市总变化面积为23228.79 km2。分时段而言,1992—2000年、2000—2010年和2010—2017年核心城市扩张面积均超过非核心城市扩张面积。1992—2000年非核心城市扩张面积范围均在1.51—250.00 km2,核心城市中,除泉州市外,其余城市扩张面积范围均处于250.01—500.00 km2。2000—2010年非核心城市大部分扩张面积仍处于1.51—250.00 km2范围内,核心城市中温州市、泉州市和福州市扩张面积范围上升了一个等级,2010—2017年非核心城市扩张面积范围大部分提升至250.01—500.00 km2范围内,其中漳州市扩张面积范围达到1250.01—1545.15 km2,核心城市中,温州市、福州市和泉州市城市扩张面积范围均达到1250.01—1545.15 km2,汕头市扩张面积范围也达到了500.01—750.00 km2,但厦门市城市扩张范围仍处于250.01—500.00 km2。从城市面积扩张率方面上看,1992—2000年核心城市扩张率大于此阶段非核心城市扩张率,而2000—2010年与2010—2017年期间,非核心城市扩张率超过了核心城市扩张率。值得注意的是,2010—2017年核心城市与非城市城市城市面积扩张率均在范围4.66—350.00之间。

|

图 2 1992—2017年海峡西岸城市群不同类型城市扩张面积 Fig.2 Urban Expansion Area of Different Type Cities in the West Taiwan Strait Urban Agglomeration from 1992 to 2017 底图来源:国家自然资源部标准地图服务网站(http://bzdt.ch.mnr.gov.cn/)1:1400万标准地图,审图号GS(2020)4617,底图无修改。 |

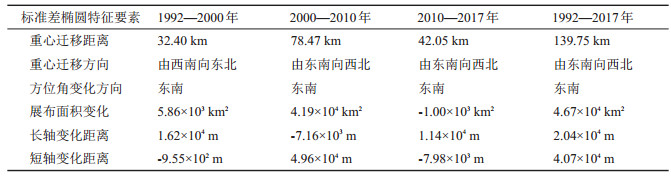

利用标准差椭圆模型对城市的扩张动态演变特征进行分析,结果如表 4和图 3所示,通过重心迁移距离和方向、方位角变化方向、展布面积变化以及长短轴变化距离可知,该城市群重心整体呈由南向北、由东向西的迁移方向。标准差椭圆展布面积扩张幅度为长轴方向大于短轴方向。方位角呈逐年向东南旋转的趋势,说明非核心城市(中西部内陆城市)扩张强度较核心城市(东部沿海城市)大。

| 表 4 1992—2017年海峡西岸城市群城市扩张演变特征 Tab.4 Urban Sprawl Evolution of the West Taiwan Strait Urban Agglomeration During 1992—2017 |

|

图 3 海峡西岸城市群标准差椭圆要素时空动态图 Fig.3 Spatio-temporal Dynamics of Standard Deviation Ellipse Elements for the West Taiwan Strait Urban Agglomeration 底图来源:国家自然资源部标准地图服务网站(http://bzdt.ch.mnr.gov.cn/)1:1400万标准地图,审图号GS(2020)4617,底图无修改。 |

通过1992—2017年海峡西岸城市群城市活力系统动态变化趋势可知(图 4),城市群城市活力及其子系统均呈增长趋势,其中文化活力的增长最快,增长率达到559.84%;其次是社会活力和经济活力,1992—2017年增长率分别为347.80%和220.55%;环境活力较其他三个子系统增长趋势缓慢,1992—2017年增长率为115.43%。

|

图 4 海峡西岸城市群城市活力体系动态变化 Fig.4 The Dynamic Changes of the Urban Vitality System of the West Taiwan Strait Urban Agglomeration |

通过分析各城市城市活力变化趋势可知(图 5),1992—2017年海峡西岸城市群20个地级市城市活力均呈上升趋势,其中厦门市城市活力最大,福州市位居第二。就城市活力评价值增长率而言,赣州市增长率最大,为543.97%,鹰潭市增长率最小,为148.84%。对比不同城市类型的城市活力变化可知,1992—2017年核心城市城市活力总增长率略大于非核心城市,二者增长率分别为232.12% 和222.47%。

|

图 5 海峡西岸城市群城市活力评价值 Fig.5 The Evaluation of the Urban Vitality for the West Taiwan Strait Urban Agglomeration 底图来源:国家自然资源部标准地图服务网站(http://bzdt.ch.mnr.gov.cn/)1:1400万标准地图,审图号GS(2020)4617,底图无修改。 |

为探究海峡西岸城市群城市活力与城市扩张的耦合关系,对二者进行耦合协调度分析。因城市活力与城市空间扩张之间可能存在双向因果关系,所以本研究在估计中将城市活力变量滞后了1期。结果如图 6所示。1992—2017年,该城市群东部沿海地区的耦合协调程度普遍高于中西部内陆地区,表明在研究期间该城市群城市活力与城市扩张之间的协调发展有所改善。总体而言,海峡西岸城市群1992—2017年城市活力和城市扩张的耦合协调水平共经历了三个阶段:1992—2000年大部分内陆城市从严重不协调水平上升至轻度不协调水平,沿海城市多数从处于轻度不协调水平上升至中度协调水平;2000—2010年内陆城市多数从轻度不协调水平上升至基本协调水平,沿海城市主要从中度协调水平上升至高度协调水平;2010—2017年大部分城市达到高度协调水平。此外,1992—2017年该城市群20个地级市城市活力与城市扩张的协调程度呈普遍增长趋势,表明各城市城市活力增长速度随着城市扩张增长速率的上升而不断提高。就不同城市类型而言,截至2017年,5个核心城市的耦合协调度均达到高度协调水平;非核心城市中宁德市和抚州市处于中度协调水平,鹰潭市处于基本协调水平,其余都达到高度协调水平。整体来看,沿海核心城市耦合协调度相对而言明显更高。

|

图 6 海峡西岸城市群城市扩张与城市活力耦合协调程度变化趋势 Fig.6 The Change Trend of the Degree of Coordination Between Urban Sprawl and Urban Vitality of the West Taiwan Strait Urban Agglomeration 底图来源:国家自然资源部标准地图服务网站(http://bzdt.ch.mnr.gov.cn/)1:1400万标准地图,审图号GS(2020)4617,底图无修改。 |

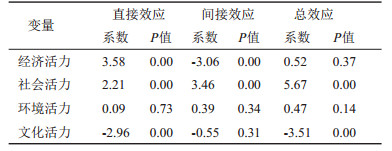

采用空间计量经济学模型测度城市扩张与城市活力各子系统的定量关系,结果如表 5所示。首先通过LM检验得到如下结果,在显著性为1%水平上,LM(error)较LM(lag)更显著,且Robust LM(error)较Robust LM(lag)更显著,则认为SEM模型较SAR模型更优,但SDM模型与SEM模型相比,哪个模型更适合本研究,还需进一步检验。其次利用Hausman检验判定采用固定效应模型还是随机效应模型,得到结果为Prob > chi2=0.0000,确定计量模型为固定效应模型。最终进行Wald检验和LR检验,由表可知,Wald检验和LR检验结果均显著,所以均拒绝SDM模型退化为SAR模型或SEM模型;因此,最终选择SDM模型进一步解释城市扩张与城市活力子系统的定量关系。

| 表 5 空间计量模型检验结果 Tab.5 Test Results of The Space Measurement Model |

Lesage & Pace[40]指出,SDM模型包含被解释变量与解释变量的空间滞后项,其中解释变量的空间滞后项将会影响反馈效应,即利用SDM模型估计系数解释空间溢出效应将存在系统偏差,无法准确反映解释变量对被解释变量的影响程度。基于上述理论,本研究将采用偏微分方法将空间溢出效应分解为直接效应、间接效应和总效应。

由表 6可知,经济活力和社会活力的直接效应为正且在1%的显著性水平下具有显著性,说明某地级市的经济活力和社会活力对本地区城市扩张具有显著促进作用,即经济越发达城市发展越快;城市基础建设状况越好,则对人口资源的吸引力越大,进而推进城市的进一步扩张。

| 表 6 基于空间杜宾模型(SDM)城市扩张影响因素空间效应分析 Tab.6 Spatial Effect Analysis of Urban Expansion Based on Space Dubin Model |

经济活力间接效应为负,在1%的显著水平下具有显著性,表明经济活力对邻近地区的城市扩张具有反向作用,即抑制了邻近地区城市扩张的速度;但其对城市扩张总效应为正,影响并不显著,表明某地级市经济活力的提升并不能有效促进整个海峡西岸城市群的城市扩张。社会活力的间接效应和总效应具有显著性且系数为正,表明某地级市社会活力对邻近地区以及海峡西岸城市群的城市扩张速度具有显著影响。环境活力的直接效应、间接效应以及总效应系数为正,但其未通过10%显著水平检验,均呈不显著状态,表明环境活力的提升并未有效引导城市扩张,原因是对城市生态系统而言,城市生态环境越好,则可以承受更多城市发展对生态环境造成的压力,为城市发展提供保障,因此环境活力并不能直接促进城市扩张。文化活力间接效应呈不显著状态,即对邻近地区的城市扩张无显著促进作用;直接效应和总效应在1%水平上显著为负,这是由于在城市发展资金投入一定的情况下,对科教文卫等方面投入越多,则可投入其他方面的资金越少,在一定程度上抑制城市的进一步扩张。但值得注意的是,文化产业发展对城市活力的影响具有一定的滞后性,即文化产业的投入需经过一定的时间积累,才可产生由“量变”到“质变”的转化,反过来促进城市的发展[41]。

5 城市活力与城市扩张耦合关系驱动力因素分析影响城市活力与城市扩张耦合关系的各个变化因素彼此联系、相互协调,共同作用于二者耦合关系的变动,具体体现在以下3个方面:

5.1 经济发展与城市规划因素经济发展与城市规划对城市活力与城市扩张具有重要影响,在很大程度上决定城市发展的方向。图 7a显示了不同时期影响海峡西岸城市群城市发展的国家及地方性政策。自改革开放以来,我国经济得到快速发展,尤其1992年社会主义市场经济体制的正式实施,使得我国经济发展有了根本性的转变,经济总量由1978年的世界第11位提升至2010年的世界第2位,在此过程中包括研究区在内的东部地区得到了优先发展,本研究结果发现在1992—2010年位于海峡西岸城市群东部沿海地区的核心城市是拉动该区域城市发展的主要动力。此外,在经济快速增长和国家政策支持的大框架下,一些区域性地方政策的实施在不同程度上直接或间接地影响海峡西岸城市群的城市扩张与发展。1992年,党的“十四大”期间福建省代表提出“要加快闽东南地区经济发展,把闽东南建成海峡西岸繁荣地带”的意见;同年,加快东南沿海经济发展战略得以制定,沿海地区各城市得到优先发展,使其与内陆城市的差距逐渐拉大[42]。这与1992—2000年期间,海峡西岸城市群核心城市的城市扩张总面积为非核心城市的2倍的研究结果一致。为缩小中小城市与大城市间的差距,2001年国务院出台《关于推进小城镇户籍管理制度改革的意见》的政策,基本方针为严格控制大城市规模,合理发展中等城市和小城市,政策的实施对于促使中小城市的迅速发展起到了推动作用[43]。本研究结果显示:2000—2010年非核心城市的城市扩张强度与核心城市的差距逐步缩小,而自2010年后,非核心城市的城市扩张强度已超过核心城市。2004年,福建省政府推出“海峡西岸经济区战略”[42],自战略实施以来,海峡西岸城市群经济社会发展呈现良好态势,研究数据显示:2004—2017年海峡西岸城市群人均GDP增长343.16%,经济活力评价值也随之上升。此后,2009年,国务院出台《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》,此政策中为该省的发展提出了具体的战略目标,即较之于2000年,该省的GDP到2017要达到四倍之多,该目标和本文的研究结果相一致。福建省是临海城市,四年后“21世纪海上丝绸之路”作为新时期沟通台海的重要途径,为包括福建省在内的我国多个城市对外合作交流提供了有力保障。

|

图 7 不同时期影响城市活力与城市扩张耦合关系变化的政策 Fig.7 Policies Affecting the Coupling Relationship Change Between Urban Vitality and Urban Sprawl in Different Periods |

综上所述,国家和地方政府在经济发展和城市规划方面的政策显著影响着海峡西岸城市群城市活力与城市扩张的耦合协调关系发展。

5.2 地理区位优势因素海峡西岸城市群凭借自身的地理区位优势与台湾省建立合作平台,既促进海峡两岸的交流与合作,又推动与周边省份的经济共同繁荣与发展。图 7b展示了海峡西岸城市群基于地理区位优势所实施的相关发展策略。1992年,海峡两岸双方达成“坚持一个中国原则”,于香港会谈签订“九二共识”。此后,福建省作为重要的纽带,在推进大陆和台湾在经济、文化等方面的密切交流中发挥了关键作用。为促进海峡两岸的进一步合作交流,尤其是针对农业方面,福建省2009年开启了闽台农业全面合作,这对于海峡西岸城市群的发展有着一定的积极促进作用与影响。福建省泉州市被誉为“海峡西岸名城”,同时也是“21世纪海上丝绸之路”南线的起点城市,研究数据显示:自2013年提出建设“21世纪海上丝绸之路”的战略构想以来,泉州市生产总值突破5000亿,成为推动了海峡西岸城市群建设发展的主力引擎。与此同时,漳州市也依据农民交流培训等项目,深入推进两岸合作。次年,中国(福建)自由贸易试验区成立,这使得两岸的贸易更为自由化便利化。自中国(福建)自由贸易试验区设立以来,福建省经济快速增长,2014—2017年福建省GDP增长8242.24亿元,增长率达到34.26%。2015年,由于自贸区的设立,厦门市政府率先开展对台跨境人民币贷款、设立两岸企业搭桥中心;并于同年举办海峡论坛、文博会和海峡两岸乐活节等活动,不断深化对台的交流融合,促进了其在经济、社会、文化等方面的发展。2017年,基于福州市重要的战略区位优势,福州滨海新城予以规划建设,其发展定位为成为福州未来的交通枢纽中心和商务商贸中心以及福州东进发展的中枢、南下开拓的门户。滨海新城的建设使福州市在经济发展、生态环境以及交通等方面的优势得以发挥。

海峡西岸城市群除位于福建省的核心城市外,其余核心城市在促进海峡西岸城市群的繁荣发展中也起到了重要的拉力作用。2005年,浙江省人民政府正式批准实施《温州市城市总体规划(2003—2020年)》,从此温州市经济快速增长,区域交通明显改善,基础设施不断完善,使其城市活力显著提高。本研究结果显示:研究期间温州市城市活力评价值增长率为354.39%。2012年,汕头市出台《汕头市“十二五”近期建设规划(2011—2015)》,提出重点建设战略发展地区“海湾新区”,使其成为汕头市转型升级发展的核心载体和“扩容提质”的重大平台的思路;并启动小公园历史文化街区旧城更新工作,活化传统商业街区活力,促进汕头市全面发展。研究结果表明,在研究期间研究区核心城市的城市活力快速增长,增长率达到207.90%。综上所述,海峡西岸城市群的地理区位优势对促进城市活力与城市扩张耦合协调关系的提升具有显著影响。

5.3 生态环境与文化因素海峡西岸城市群具有优越的气候条件、水资源与森林资源丰富、生物物种众多,生态环境保障能力相对全国大多数地区而言能力较强。尽管如此,在人口增长和人类活动影响强度不断加大的双重背景下,城市发展给生态环境带来的压力逐步增大。在城市不断发展的同时,人们对于生态环境的认识也逐渐增强,各城市对于绿色发展逐渐有了共识。图 7c列举了研究区不同时期生态环境保护的相关措施。1996年,国务院正式颁布《关于环境保护若干问题的决定》,明确要求地方政府控制污染物排放总量[44];2001年“第十个五年计划”开始实施,再次强调加大环境污染防治力度,并将环境保护的责任落实到地方;2006年“第十一个五年计划”实施,要求地方政府严格实行污染物排放总量控制、排污许可;2011年“第十二个五年计划”实施,要求地方政府加大工业固体废物污染防治力度、提高生活垃圾处理水平[45]。通过一系列的排污控制政策的实施,本研究结果显示1992—2017年海峡西岸城市群污水处理率由25.07%增至89.78%,工业固体综合利用率由63.19%上升至96.53%,生活垃圾无害化处理率由61.70%升至98.68%,整体环境活力增长115.43%。

文化是一个地区“软实力”的重要体现,也是影响城市活力与城市扩张耦合关系协调发展的重要因素之一。自1978年改革开放,政府先后出台了多项政策提升地区科教文卫事业的发展,图 6c为不同时期促进研究区文化发展的相关政策。1980年开启了文艺多元化时代,文化的重视程度被明显提升,我国第四次全国文代会召开。1992年“文化产业”概念在《重大战略决策—加快发展第三产业》中被提出,并于2000年列入国民经济和社会发展计划。“科教兴国”随后在1995年提出,这意味着在现代社会中劳动者的素质即科技与教育能力更加重要。此后,在科技教育方面的投入力度不断加大,全民科技文化素质普遍提高。2006年,《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》的出台在一定程度上加速了文化产业的发展。本研究结果显示:2006—2007年海峡西岸城市群文化活力增长率为研究期间增长速率最快的时期。2012年,《“十二五”时期文化产业倍增计划》中指出,文化产业已成为国民经济和社会发展战略的重要组成部分,具有该城市群特色的闽南文化、妈祖文化、客家文化等地域文化为促进城市群的城市活力提升发挥了越来越重要的作用。本研究结果显示:在1992— 2017年文化活力是城市活力系统中提升速度最快子系统,增长率达559.84%。由此可知,加强生态环境保护与促进文化发展对提升海峡西岸城市群城市活力与城市扩张的耦合协调发展具有重要的积极作用。

6 结论与讨论本研究选取海峡西岸城市群为研究对象,以DMSP-OLS和NPP-VIIRS夜间灯光数据为基本数据源对城市范围进行自动化提取,并利用标准差椭圆模型对城市扩张模式进行分析。进而,综合考虑多方面因素构建城市活力评价指标体系,结合熵值法、耦合协调度模型与空间计量经济学模型,对研究区1992—2017年城市活力发展趋势以及城市活力与城市扩张间的耦合协调水平进行量化。主要结论如下:

(1)1992—2017年海峡西岸城市群城市面积均呈增长趋势,总增长面积为23228.79 km2,核心城市(东部沿海城市)扩张强度大于非核心城市(中西部内陆城市)。

(2)1992—2017年海峡西岸城市群城市活力整体呈上升趋势,且核心城市城市活力增长率较非核心城市更大,其中厦门市和福州市城市活力评价值高于其他城市。

(3)整体来看,数据显示东部沿海城市相对于中西部而言,其城市的耦合协调程度要明显更高,也就是更协调;城市活力子系统与城市扩张定量关系中,除文化活力与城市扩张呈负相关外,其余子系统均与城市扩张呈正相关关系,但环境活力呈不显著状态。

(4)城市活力受多种因素的影响,其与城市扩张的耦合关系也是如此,与当地的经济情况、具体规划、区域位置以及社会文化等都有着联系和影响,在综合因素的作用之下,城市群协调发展。

本研究基于DMSP-OLS和NPP-VIIRS构建长时间序列夜间灯光数据集实现城市范围的自动化提取,较先前采用单一夜间灯光数据和其他光学影像提取城市规模,在研究时间尺度和数据处理时间方面具有较大优势,但仍存在以下问题需继续探讨:DMSP-OLS与NPP-VIIRS夜间灯光数据的空间分辨率不同,因此对城市范围提取精度存在差异。如何将较高分辨率的光学影像与夜间灯光数据进行融合,提高城市空间分布范围提取的精度是解决这一问题的重要途径。此外,本研究的研究目的是利用夜间灯光数据提取城市面积,因此不涉及DMSP-OLS与NPP-VIIRS夜间灯光数据两者一致性的校准问题,日后可参照Chen等人的研究利用DMSP-OLS与NPP-VIIRS夜间灯光数据进一步探讨城市问题[46]。城市活力涉及与城市发展相关的多个方面,但由于数据可获得性的限制,本研究构建的城市活力评价指标体系仍具有一定的不足,在今后的实践中应注意评价指标体系构建的进一步完善。

| [1] |

Zeng Peng, Wei Ming, Liu Xiaoyang. Investigating the Spatiotemporal Dynamics of Urban Vitality Using Bicycle-Sharing Data[J]. Sustainability, 2020, 12(5): 1714. DOI:10.3390/su12051714 |

| [2] |

汪胜兰, 李丁, 冶小梅, 等. 城市活力的模糊综合评价研究——以湖北主要城市为例[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 2013, 47(3): 440-445, 449. [Wang Shenglan, Li Ding, Ye Xiaomei, et al. Fuzzy comprehensive evaluation on the urban vitality: A case of the main cities in Hubei Province[J]. Journal of Huazhong Normal University (Nature Science), 2013, 47(3): 440-445, 449. DOI:10.3969/j.issn.1000-1190.2013.03.031] |

| [3] |

Huang Lu, Wu Jianguo, Yan Lijiao. Defining and measuring urban sustainability: a review of indicators[J]. Landscape Ecology, 2015, 30(7): 1175-1193. DOI:10.1007/s10980-015-0208-2 |

| [4] |

毛卫华, 胡德勇, 曹冉, 等. 利用MODIS产品和DMSP/OLS夜间灯光数据监测城市扩张[J]. 地理研究, 2013, 32(7): 1325-1335. [Mao Weihua, Hu Deyong, Cao Ran, et al. Monitoring urban expansion of Zhejiang Province using MODIS/EVI data products and DMSP/ OLS nighttime light data[J]. Geographical Research, 2013, 32(7): 1325-1335.] |

| [5] |

童陆亿. 国内外城市扩张内涵及度量研究进展[J]. 世界地理研究, 2020, 29(4): 762-772. [Tong Luyi. A review on definitions and measurements for urban expansion[J]. World Regional Studies, 2020, 29(4): 762-772. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2020.04.2019134] |

| [6] |

周艳, 黄贤金, 徐国良, 等. 长三角城市土地扩张与人口增长耦合态势及其驱动机制[J]. 地理研究, 2016, 35(2): 313-324. [Zhou Yan, Huang Xianjin, Xu Guoliang, et al. The coupling and driving forces between urban land expansion and population growth in Yangtze River Delta[J]. Geographical Research, 2016, 35(2): 313-324.] |

| [7] |

毛炜圣, 钟业喜. 长江中游城市群城市活力水平空间格局及影响因素[J]. 世界地理研究, 2020, 29(1): 86-95. [Mao Weisheng, Zhong Yexi. The spatial pattern and influencing factors of urban vitality level in the middle reaches of the Yangtze River[J]. World Regional Studies, 2020, 29(1): 86-95.] |

| [8] |

陈颖彪, 郑子豪, 吴志峰, 等. 夜间灯光遥感数据应用综述和展望[J]. 地理科学进展, 2019, 38(2): 205-223. [Chen Yingbiao, Zheng Zihao, Wu Zhifeng, et al. Review and prospect of application of nighttime light remote sensing data[J]. Progress in Geography, 2019, 38(2): 205-223.] |

| [9] |

罗庆, 李小建. 基于VⅡRS夜间灯光的中国城市中心的分异特征及其影响因素[J]. 地理研究, 2019, 38(1): 155-166. [Luo Qing, Li Xiaojian. The spatial differentiation and influencing factors of urban centers in China based on VⅡRS night light[J]. Geographical Research, 2019, 38(1): 155-166. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2019.01.029] |

| [10] |

路春燕, 许燕婷, 林晓晴, 等. 基于DMSP/OLS夜间灯光数据的环渤海城市群时空演变研究[J]. 国土资源遥感, 2019, 31(4): 218-226. [Lu Chunyan, Xu Yanting, Lin Xiaoqing, et al. A study on spatiotemporal evolution of the bohai-rim urban agglomeration based on dmsp/ols night-time light data[J]. Remote Sensing for Land & Resources, 2019, 31(4): 218-226.] |

| [11] |

Shankar A K, Pradeep V M, Edmond Y L. Assessing urban growth dynamics of major Southeast Asian cities using night-time light data[J]. International Journal of Remote Sensing, 2017, 38(21): 6073-6093. DOI:10.1080/01431161.2017.1346846 |

| [12] |

刘权毅, 詹庆明, 李建松, 等. 珞珈一号夜间灯光影像在建设用地提取中的应用: 以武汉市为例[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2021, 46(1): 30-39. [Liu Quanyi, Zhan Qingming, Li Jiansong, et al. Extracting built-up areas using luojia 1-01 nighttime light imageries in Wuhan, China[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2021, 46(1): 30-39. DOI:10.13203/j.whugis20190376] |

| [13] |

周亮, 赵琪, 杨帆. 基于POI与NPP/VⅡRS灯光数据的城市群边界定量识别[J]. 地理科学进展, 2019, 38(6): 840-850. [Zhou Liang, Zhao Qi, Yang Fan. Identification of urban agglomeration boundary based on POI and NPP/VⅡRS night light data[J]. Progress in Geography, 2019, 38(6): 840-850.] |

| [14] |

Yue Han, Zhu Xinyan. Exploring the relationship between urban vitality and street centrality based on social network review data in Wuhan, China[J]. Sustainability, 2019, 11(16): 4356. DOI:10.3390/su11164356 |

| [15] |

Gilles D. The death and life of great American cities / the economy of cities[J]. Regional Studies, 2017, 51(12): 1871-1873. DOI:10.1080/00343404.2017.1364041 |

| [16] |

金延杰. 中国城市经济活力评价[J]. 地理科学, 2007, 27(1): 9-16. [Jin Yanjie. Study on urban economic vitality index in China[J]. Geoscience, 2007, 27(1): 9-16.] |

| [17] |

刘黎, 徐逸伦, 江善虎, 等. 基于模糊物元模型的城市活力评价[J]. 地理与地理信息科学, 2010, 26(1): 73-77. [Liu Li, Xu Yilun, Jiang Shanhu, et al. Evaluation of urban vitality based on fuzzy matter-element model[J]. Geography and Geo- Information Science, 2010, 26(1): 73-77.] |

| [18] |

Montgomery J. Urban vitality and the culture of cities[J]. Planning Practice & Research, 1995, 10(2): 101-110. |

| [19] |

Yokohari M, Takeuchi K, Watanabe T, et al. Beyond greenbelts and zoning: A new planning concept for the environment of Asian mega-cities[J]. Landscape and Urban Planning, 2000, 47(3-4): 159-171. DOI:10.1016/S0169-2046(99)00084-5 |

| [20] |

Xia Chang, Yeh A G O, Zhang Anqi. Analyzing spatial relationships between urban land use intensity and urban vitality at street block level: A case study of five Chinese megacities[J]. Landscape and Urban Planning, 2020, 193: 103669. DOI:10.1016/j.landurbplan.2019.103669 |

| [21] |

Li X, Zhao L X, Li D, et al. Mapping urban extent using luojia 1-01 nighttime light imagery[J]. Sensors, 2018, 18(11): 3665. DOI:10.3390/s18113665 |

| [22] |

江威, 何国金, 刘慧婵. NPP/VⅡRS和DMSP/OLS夜光数据模拟社会经济参量对比[J]. 遥感信息, 2016, 31(4): 28-34. [Jiang Wei, He Guojing, Liu Huichan. Modelling regional socio-economic parameters based on comparison of NPP/VⅡRS and DMSP/OLS nighttime light imagery[J]. Remote Sensing Information, 2016, 31(4): 28-34.] |

| [23] |

钟亮, 刘小生. 珞珈一号新型夜间灯光数据应用潜力分析[J]. 测绘通报, 2019(7): 132-137. [Zhong Liang, Liu Xiaosheng. Application potential analysis of LJ1-01 new nighttime light data[J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2019(7): 132-137.] |

| [24] |

Cheng Bin, Chen Zuoqi, Yu Bailang, et al. Automated extraction of street lights from jl1-3b nighttime light data and assessment of their solar energy potential[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2020, 13(99): 675-684. |

| [25] |

邹进贵, 陈艳华, 田径, 等. 基于ArcGIS的DMSP/OLS夜间灯光影像校正模型的构建[J]. 测绘地理信息, 2014, 39(4): 33-37. [Zou Jingui, Chen Yanhua, Tian Jing, et al. Construction of the calibration model for DMSP/OLS nighttime light images based on ArcGIS[J]. Journal of Geomatics, 2014, 39(4): 33-37.] |

| [26] |

邹进贵, 陈艳华, 丁鸽, 等. 利用DMSP/OLS灯光影像提取城镇建成区的聚类阈值法[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2016, 41(2): 196-201. [Zou Jingui, Chen Yanhua, Ding Ge, et al. Clustering threshold method for extracting urban built- up areas using DMSP/OLS lighting images[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2016, 41(2): 196-201.] |

| [27] |

Lu Chunyan, Li Llin, Lei Yifan, et al. Coupling coordination relationship between urban sprawl and urbanization quality in the west taiwan strait urban agglomeration, China: Observation and analysis from DMSP/OLS nighttime light imagery and panel data[J]. Remote Sensing, 2020, 12(19): 3217. |

| [28] |

吴俊杰, 赵鹏. 非线性噪声数据集上基于随机森林的空缺值填补算法[J]. 计算机应用与软件, 2013, 30(7): 51-53. [Wu Junjie, Zhao Peng. A missing values filling algorithm based on random for est for non- linear noisy datasets[J]. Computer Applications and Software, 2013, 30(7): 51-53.] |

| [29] |

Chong I, Li J, Balasooriya J, et al. Parametric mortality indexes: From index construction to hedging strategies[J]. Insurance: Mathematics and Economics, 2014, 59: 285-299. |

| [30] |

王绍博, 罗小龙, 顾宗倪, 等. 精明增长背景下上海城市空间扩展演变特征与驱动机制[J]. 经济地理, 2019, 39(6): 58-65. [Wang Shaobo, Luo Xiaolong, Gu Zongni, et al. Urban space expansion characteristics and driving mechanism evolution of Shanghai under the background of smart growth[J]. Economic Geography, 2019, 39(6): 58-65.] |

| [31] |

侯旭华, 彭娟. 基于熵值法和功效系数法的互联网保险公司财务风险预警研究[J]. 财经理论与实践, 2019, 40(5): 40-46. [Hou Xuhua, Peng Juan. Research on financial risk early warning of the internet insurance company based on entropy method and efficacy coefficient method[J]. The Theory and Practice of Finance and Economics, 2019, 40(5): 40-46.] |

| [32] |

Sun Liyan, Miao Chenglin, Yang Lin. Ecological-economic efficiency evaluation of green technology innovation in strategic emerging industries based on entropy weighted TOPSIS method[J]. Ecological Indicators, 2017, 73: 554-558. |

| [33] |

Xing Lu, Xue Minggao, Hu Mingsheng. Dynamic simulation and assessment of the coupling coordination degree of the economy-resource-environment system: Case of Wuhan City in China[J]. Journal of Environmental Management, 2019, 230: 474-487. |

| [34] |

Shi Tao, Yang Shenyan, Zhang Wei, et al. Coupling coordination degree measurement and spatiotemporal heterogeneity between economic development and ecological environment- Empirical evidence from tropical and subtropical regions of China[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 244: 118739. |

| [35] |

闻豪, 文 风". 一带一路" 重点省份水资源—经济—生态环境耦合协调分析[J]. 武汉大学学报(工学版), 2019, 52(10): 870-877. [Wen Hao, Wen Feng. Coupling and coordination analysis of water resources-economy ecological environment in key provinces of "the Belt and Road"[J]. Engineering Journal of Wuhan University Engineering Edition, 2019, 52(10): 870-877.] |

| [36] |

乔美华. 环境规制、空间溢出与经济高质量发展——基于中国省级面板空间杜宾模型的经验研究[J]. 生态经济, 2021, 37(4): 147-155. [Qiao Meihua. Environmental regulation, spatial spillover and high- quality economic development: An empirical research based on the durbin model of chinese provincial panel space[J]. Ecological Economy, 2021, 37(4): 147-155.] |

| [37] |

Dong Kangyin, Hochman G, Kong Xianli, et al. Spatial econometric analysis of China's PM10 pollution and its influential factors: Evidence from the provincial level[J]. Ecological Indicators, 2019, 96: 317-328. |

| [38] |

姜磊, 季民河. 城市化、区域创新集群与空间知识溢出——基于空间计量经济学模型的实证[J]. 软科学, 2011, 25(12): 86-90. [Jiang Lei, Ji Minhe. Urbanization, regional innovation cluster, and spatial knowledge spillover: Empirical study based on spatial econometric model[J]. Soft Science, 2011, 25(12): 86-90.] |

| [39] |

董会忠, 李旋, 张仁杰. 粤港澳大湾区绿色创新效率时空特征及驱动因素分析[J/OL]. 经济地理, 2021, 41(5): 134-144. [Dong Huizhong, Li Xuan, Zhang Renjie. Spatial-temporal characteristics and driving factors of green innovation efficiency in Guangdong-Hong kong-Macao greater bay area[J]. Economic Geography, 2021, 41(5): 134-144.]

|

| [40] |

Lesage J, Pace R K. Introduction to Spatial Econometrics[M]. New York: CRC Press, 2009: 493-494.

|

| [41] |

常东亮. 当代中国城市文化活力问题多维透视[J]. 学习与实践, 2019(4): 110-117. [Chang Dongliang. Multi- dimensional perspective of urban cultural vitality in contemporary China[J]. Study and Practice, 2019(4): 110-117.] |

| [42] |

易向农. 建国以来福建执政方略的历史演变与启示[J]. 福建党史月刊, 2007(5): 22-25. [Yi Xiangnong. Historical evolution and enlightenment of fujian's governance strategy since the founding of the People's Republic of China[J]. Fujian Dangshi Yuekan Fujian Party History Monthly, 2007(5): 22-25.] |

| [43] |

萧衡锺. 中国大陆于社会转型期的户籍改革——管理、制度与治理. 首都经济贸易大学、北京市社会科学联合会. 2011城市国际化论坛——全球化进程中的大都市治理. 首都经济贸易大学、北京市社会科学联合会: 北京市社会科学界联合会, 2011: 251-322. [Xiao Hengzhong. China mainland registration reform during the social transformation period: Management, system and governance. Capital University of Economics and Business, Beijing City Federation of social science circles. 2011 Urban internationalization forum: Metropolitan governance in the process of globalization. Capital University of Economics and Business, Beijing City Federation of social science circles: Beijing City Federation of Social Science Circles, 2011: 251-322.]

|

| [44] |

王金南, 董战峰, 蒋洪强, 等. 中国环境保护战略政策70年历史变迁与改革方向[J]. 环境科学研究, 2019, 32(10): 1636-1644. [Wang Jinnan, Dong Zhanfeng, Jiang Hongqiang, et al. Historical evolution and reform of china's environmental strategy and policy during the past seventy years (1949—2019[J]. Research of Environmental Sciences, 2019, 32(10): 1636-1644.] |

| [45] |

Su Ying, Lu Chunyan, Lin Xiaoqing, et al. Analysis of spatio-temporal characteristics and driving forces of air quality in the northern coastal comprehensive economic zone, China[J]. Sustainability, 2020, 12(2): 536-560. |

| [46] |

Chen Zuoqi, Yu Bailang, Yang Chengshu, et al. An extended time series (2000—2018) of global npp-viirs-like nighttime light data from a crosssensor calibration[J]. Earth System Science Data, 2021, 13(3): 889-906. |