2. 东莞理工学院 城市学院,东莞 523419

2. City College, Dongguan University of Technology, Dongguan 523419, China

改革开放以来,我国同时实施多重空间战略的频率加快。受此影响,各级政府之间的关系面临着错综复杂的解构与重排,尺度重构(rescaling)成为一种重要的治理手段。具体来说,尺度重构有“刚性”和“柔性”之分:调整行政区划及其相应的权利配置,改变现有的政府构成,被称为“刚性尺度重构”,其结果是形成正式的行政区划,如撤县设市或撤县设区;而划定临时性的功能区并配置非法定的“准政府”组织,被称为“柔性尺度重构”,其结果就是各种功能区的设置[1]。由于刚性尺度重构程序复杂、审批严格,并且在实践过程中可能会引起抵触情绪,导致较高的行政成本和社会成本[2],因此,近些年来,柔性尺度重构大量出现,其中,比较常见的形式是设置经济特区。

经济特区带有明显的制度实验特征,为了降低改革风险和减少社会摩擦,在初设时,经济特区的范围并不大[3]。经过多年发展,经济特区的质量全面提升,在社会制度改革方面做出了有益的探索,积累了丰富经验,此时,有必要扩大范围以便推广这一成功经验和进行更深层次的制度实验[4]。正是由于扩容的需求,经济特区与其所处的行政区之间在社会空间(socio-spatial)关系上发生了变化。主要表现在以下方面:第一,在地理版图上,经济特区从镶嵌于行政区逐渐扩大到与行政区完全重合,甚至超出行政区。第二,在管理权限上,经济特区一般拥有较高的经济权限,但社会事务管理权仍归所在行政区。这种随着功能区的不断扩容而出现的行政区与功能区在地理版图和管理权限上相互嵌套的空间现象,可称为嵌套空间(nesting space)。

由于经济特区的普遍性和代表性,本文以深圳经济特区(以下简称为“深圳特区”)为例,分析行政区与功能区嵌套空间的生产与重构。深圳特区的扩容涉及到深圳市在不同的历史阶段与蛇口工业区、深圳特区和深汕特别合作区等之间嵌套关系的构建。从尺度重构的角度来看,不仅涉及到领域重构和地方重塑,还涉及到不同尺度关系的调整和各种网络的搭建,具有较高的研究价值。下文首先对国家尺度重构理论的前沿发展进行简单的梳理。然后,从扩容的具体动机、扩容过程中的关键维度以及各维度的重新组合等方面分析和比较深圳特区扩容的阶段性社会空间特征。最后,总结和归纳嵌套空间的主要特征。

2 多维度的国家尺度重构 2.1 国家尺度重构理论国家尺度重构(state rescaling)理论是Brenner对国家理论进行空间化而形成的。首先,Jessop认为,某些社会力量试图利用现有的社会结构实施新兴战略以实现特定的社会经济目标,而老的国家结构仍然发挥着作用。这二者之间关系的不断演化导致国家倾向于优先考虑某些阶层和社会力量[5]。另外,Jessop指出,为保证国家机构的功能统一、业务协调和组织一致而采取的措施称为国家项目(state projects)[5]。在国家权力不断演变的体制结构斗争中,正因为某些社会力量由于其影响而享有特权,国家项目对某些群体就会产生明显的倾向,使得国家项目自身产生“战略选择性(strategic selectivity)”。Brenner认为,国家项目的“战略选择性”具有空间指向。为了实现具体的战略,国家项目倾向于突出特定层级和领域内的国家机构。由于这些特定的“层级”和“领域”具有明确的空间指向,因此国家项目就产生了“空间选择性(spatial selec-tivity)”[6]。在此基础上,Brenner等人做了进一步的拓展:为了配合特定政治战略,空间选择性会被重新调整,从而导致国家尺度组织(如各级政府)被社会性地生产和阶段性地改变,该过程就是国家尺度重构。

国家尺度重构理论已经被各种国家背景的实证研究所验证,并且在概念上也更加丰富。虽然,不同的研究背景使得研究结果有所差异,但这些研究在国家尺度重构的危机驱动性和过程多维性这两个方面取得了共识。

2.2 国家尺度重构的动因与资本主义国家经济系统里如劳动力商品化、资本再生产、货币流通等诸多治理问题一样,战后的城市化进程也引发了社会空间错位等危机[6]。虽然,以中央调控为主要特征的空间凯恩斯主义(spatial keynesianism)提供了一个“尺度修复(scalar fix)”的契机,但是,政府必须与社会群体进行谈判,甚至政府内部也要相互妥协,最终才能在诸多优先项中做出抉择。因此,国家尺度重构不但是经济和政治危机的体现,也是对这些危机进行管理的空间表现,而这种空间表现又会依据背景而呈现不同的形式。

虽然Brenner已经明确指出,国家尺度重构是危机驱动的,并且对背景极为敏感,但对于具体的动因却并未涉及。在这方面,Mackintosh提出的合作伙伴关系过程模型值得参考。Mackintosh在构建合作伙伴关系时将合作过程分为三个阶段:协同(synergy)、转变(transformation)和预算增加(budget enlargement)[7]。其中协同是指那些既有可识别资产或能力又有不同且不完全互斥目标的各方,通过合并不同的资产或权力,创造更多的利益,并通过合理分配这些利益而解决危机的过程。正是由于协同各方的资源与能力可以创造出新的价值,从而能够实现解决危机的目的,所以,追求协同效应是各方开展合作的直接动因。国家尺度重构本质上就是要在新的尺度结构上建立各种社会力量的合作关系,因此,本文认为,可以从协同效应的角度来分析国家尺度重构的具体动因。另外,由于国家尺度重构对背景具有较强的敏感性,因此,这种协同效应可能存在不同的类型。

2.3 尺度重构的社会空间过程维度很多学者也曾认为,尺度重构本质上是由资本主义固有的危机驱动的,并作为一种危机管理方法服务于新的资本循环过程,由于这些学者是在比较宏观的叙事中对这一过程做了高度抽象,以至于无法细分出不同维度,从而得出了尺度重构是单维过程的结论[8, 9]。然而,Brenner等学者对此观点进行了批判,认为尺度重构充满了社会斗争和权力关系,是一个多层面的制度转变过程。并且,他们还构建了领域—地方—尺度—网络(TPSN)方法以刻画这一多维度过程[10, 11]。该方法强调了尺度重构其实是一个社会空间关系重新排序的过程,在老的TPSN组合中牢固的社会结构可能导致竞争、抵制和斗争,并从基层挑战自上而下的社会空间战略和制度设置。因此社会空间关系重组过程就需要创造性地行使国家权力以平息先前环境中出现的对抗力量,捍卫新的社会空间配置。这需要引入新的治理手段和国家干预,新的治理技术在社会空间上就表现为TPSN重新组合。

Jessop在采用TPSN方法刻画尺度重构的过程时,特别强调了这四个维度的相对重要性有可能因时空修复不同而发生变化[11]。也就是说,领域、地方、尺度和网络等维度的相对作用可能因时间和情景而不同。因此,在TPSN重新组合过程中,如何战略性的选择关键维度以便引领其它维度顺利完成社会空间关系的重组,就成了理论研究的一个焦点。但是,在这方面,现有的研究仍然存在以下两个方面的缺陷。一是没有突出关键维度。这种做法在批评早期的空间转向或破译主要的结构转变方面固然是有益的[12, 13]。但是,当下一次空间转向来临时,由于这类研究在思路没有成功地以某个关键维度为核心以建立与其它研究之间的联系,所以其研究生命力无法维持。因此,有必要研究社会空间过程中的关键维度及其与其它维度之间的关系。

二是缺乏对不同背景下基于关键维度的TPSN组合进行比较。现有的关于TPSN组合的研究中,一个显著的共同点就是,采用TPSN方法研究了各个维度在某个尺度重构过程中的作用。如张践祚等认为尺度是我国近期行政区划调整的关键维度[14];马学广和李鲁奇也指出了网络在生产和重构城际合作空间过程中的重要作用[15]。但是,这些研究并未对TPSN组合进行跨时期比较。而如果没有在一个较长的时间跨度中对社会、政治和经济条件进行比较的话,所确定的关键维度难以承受时间的考验,进而也就无法找到确切的TPSN实施方式。基于以上分析,本文认为,有必要在较长的时间背景中,对不同阶段的关键维度和TPSN组合进行比较研究。

综上所述,本文以对深圳特区具有重要影响的关键事件为节点,将深圳特区扩容分为三个阶段,并从国家尺度重构的角度进行实证研究,目的在于验证以下论点:第一,在不同阶段,追求不同的协同效应是嵌套空间生产与重构的直接动因。第二,嵌套空间生产与重构过程主要体现在国家权力尺度转移(尺度)、治理关系的构建与重构(网络)、行政区与功能区之间的辖区关系(领域)以及特区的身份塑造(地方)这四个维度上,其中,关键维度影响着其它维度的发育。第三,历史背景不同,嵌套空间生产与重构过程中的关键维度及其与其它维度之间的关系也会发生变化。

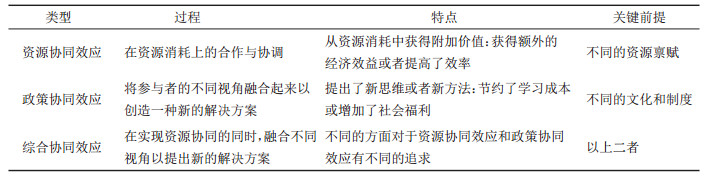

3 深圳特区扩容不同阶段的社会空间特征 3.1 第一阶段:行政区嵌套经济特区从深圳特区的创设到1984年邓小平视察深圳特区,这一时期是深圳特区扩容的第一阶段。1979年1月中央决定由香港招商局举办蛇口工业区,这是深圳特区第一阶段扩容的开始;1980年全国人大批准《广东省经济特区条例》,深圳特区的扩容成果得以制度性巩固,作为功能区的深圳特区嵌套于深圳市行政区内部,生产出新的嵌套空间。图 1是该阶段社会空间关系示意图。

|

图 1 深圳特区扩容第一阶段的社会空间关系示意图 Fig.1 Sociospatial Relations in the First Stage of Expansion of Shenzhen SEZ |

在这一阶段,宝安县(1979年3月改为深圳市)为了搞活经济,利用靠近港澳的优势,设想建设出口商品基地。香港招商局设立蛇口工业区的想法与之不谋而合,而蛇口工业区在资本引进和企业经营等方面的经验反过来又使深圳市深受启发,促使其多次修改战略构想,从最初的出口商品基地,到出口特区,最后定位为经济特区。在此过程中,注重秩序的深圳市和注重效率的香港招商局对于创办经济特区形成一致意见,并且相互分享和交流信息。二者在酝酿、试验和制定方案的过程中相互交流与学习,节省了独立探索的成本,产生了协同效应,使深圳特区的建设方案获得了上级的首肯,深圳特区以初创的方式实现了第一次扩容。

在领域维度方面,1980年全国人大常委会决定,在深圳市划出327.5平方公里设立经济特区,鼓励外国资本和港澳台资本在此投资设厂。同时,内资也能以一种新的方式在此投资。这些措施使各种资本在深圳特区再领域化。在尺度维度方面,首先,深圳市升格为副省级城市,特区实现了尺度上移。其次,深圳特区设立之初,中央授予较高的经济管理权限,中央对深圳特区发生了尺度下移。在地方维度方面,为了保障特区经济管理制度的顺利实施,鼓励特区民众从事特区建设的积极性,特区线内实行特殊的社会管理制度,加大了与非特区的社会差异性,建立和强化了具有地方特征的特区身份。

网络是这一阶段的关键维度。首先,深圳市和香港招商局构建的信息共享网络产生了重要作用。这一网络使招商局和深圳市在举办蛇口工业区事项上分享信息并达成共识,同时通过各自的渠道向上汇报:深圳市通过广东省委将举办工业区的便利条件和潜在收益传递到中央;香港招商局通过交通部将国外资金、设备和市场情况传递到中央。最终,以搞活经济为主要内容的地方发展话语主动适应以改革开放为主要内容的中央领导权话语,使得经济特区跃升为国家战略,为深圳特区的范围确定、尺度下移、资本领域化和特区身份等奠定基础。其次,以广东省委为关键行动人的政治动员网络巩固了深圳特区的发育。在创设初期,深圳特区还不成熟,广东省委作为关键行动人,邀请多名国家领导人前往特区调研和视察,将政治动员网络延伸到中央高层中的关键人物,为国家尺度下移创造了条件。尤其是,1984年邓小平视察之后肯定了特区的发展,深圳特区这一新生的社会空间结构基本得以巩固[16]。

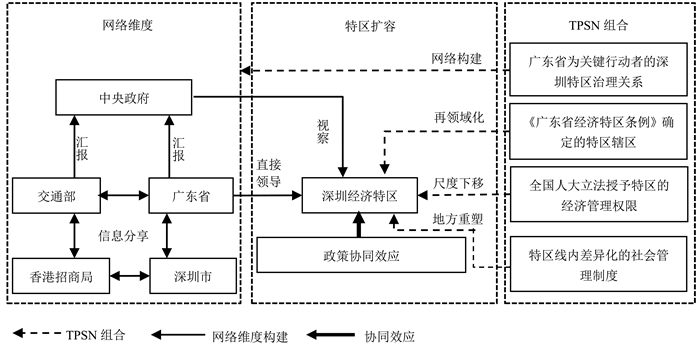

3.2 第二阶段:深圳全域经济特区从邓小平视察深圳特区,到2018年国务院批复同意撤销特区管理线,是深圳特区扩容的第二阶段。在这一阶段,深圳特区实现了从区域特区到全域特区的转变,即从仅有部分区域被划为经济特区到整个深圳市都被划为经济特区。在地理范围上,深圳市行政区与深圳特区完全一致,行政区与功能区的嵌套空间有了新的发展。图 2是该阶段的社会空间关系示意图。

|

图 2 深圳特区扩容第二阶段的社会空间关系示意图 Fig.2 Sociospatial Relations in the Second Stage of Expansion of Shenzhen SEZ |

区域特区化之后,由于辖区内存在两种差异较大的经济发展与社会管理模式,深圳市出现了区域发展不平衡的现象,并且差距逐渐加剧[17],这种局面对不均衡发展的双方都是潜在的危机。一方面,经济特区由于极化效应进一步集聚了非特区的流动资源,导致非特区面临资源流失的风险。另一方面,各种资源在特区的高度集聚也导致其边际效用降低、城市病问题突出。在深圳市的组织和协调下,特区凭借强大的吸引投资能力成为科技产业的核心,而非特区以丰富的土地资源成为科技产业的腹地,双方既有分工又有协作,实现科技创新发展,在深圳特区扩容过程中促使嵌套空间发生新的变化。

在领域维度方面,深圳市组织深圳高新区向特区外扩容以及直接在特区外建设大工业区,积极引导产业扩散,实现特区资本在整个深圳市的再领域化。在尺度维度方面,在特区外设立市级功能区,由于功能区是深圳市政府的派出机构,从而实现了特区外区域的尺度上移。与此同时,深圳市获得授权,在全市先行先试扁平化行政管理模式[18],减少了行政层级,通过尺度下移对基层充分授权。在地方维度方面,深圳市构建、凝练和推广了特区内外统一发展的话语,培育特区外居民的特区身份认同;2010年,深圳特区扩大到全市范围时,特区内外的居民有了统一的身份特征;到2018年深圳经济特区管理线撤销时,特区内外身份特征的区别已经完全消失。

网络在深圳特区扩容的第二阶段仍然扮演着关键维度角色。不过,在这一阶段,网络维度主要由政治动员网络和城市规划网络两部分组成,而深圳市在这两个网络中都是关键行动者。首先,深圳市委书记既是深圳市党政最高领导,也是深圳特区最高领导,在政治动员网络中是行政区与功能区领导“二合一”的关键结点。正是在深圳市委的动员下,96版深圳市城市总体规划已经统筹了特区内外的空间发展,并提出了包括特区外重要结点的“带状多中心组团发展”的概念。以深圳市委为关键结点的规划网络既促进了特区资本在特区外的再领域化,也为特区身份特征和身份认同顺利扩展到特区外奠定了基础。另外,深圳市委书记也是广东省委的重要领导,能够将政治动员网络延伸到省和中央等权力高层,争取到了如《深圳市综合配套改革总体方案》等重要改革方案获得审批,为中央和省的尺度下移奠定基础,使深圳特区获得了较大发展自主权。

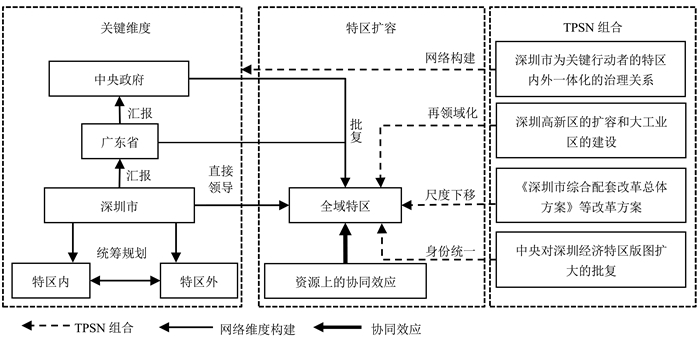

3.3 第三阶段:功能区嵌套行政区深圳与汕尾合作成立深汕特别合作区是深圳特区扩容的第三阶段。深汕特别合作区的前身是深圳(汕尾)产业转移工业园区,在2011年被批准为深汕特别合作区;2018年,省政府批准其党工委和管委会分别由深圳市委和市政府派出,合作区成为深圳市直接领导的一个功能区,深圳特区间接扩容已具雏形,形成了“深圳特区+深汕特别合作区”嵌套深圳市的新空间。图 3是该阶段的社会空间关系示意图。

|

图 3 深圳特区扩容第三阶段的社会空间关系示意图 Fig.3 Sociospatial Relations in the Third Stage of Expansion of Shenzhen SEZ |

深圳在2010年之后,每百亿GDP使用土地已低于20平方公里,远低于国际水平,狭小的区域不利于国际创新城市的空间布局[19]。但是,另一方面,深圳行政区扩容的憧憬在短期内无法实现。因此,与周边城市建设功能性的合作区以缓解严峻的土地问题成为一个比较现实的选择。而汕尾市经济基础比较薄弱,迫切需要引入产业以摆脱发展较慢的现状。2008年广东省启动的“双转移”战略,使双方在资源和政策两个方面的协作上都找到了共鸣点,而在国家脱贫战略和广东省区域均衡发展战略的背景下,基于协同效应之上的深汕特别合作区更是成为产业脱贫和区域合作的典范,这一协同既让汕尾市获得了优质产业资源的注入,也让深圳市找到了新的特区扩容思路。

在领域维度方面,由于特别合作区在深圳市行政区之外,属于深圳市的一块“飞地”,管理权限上的分割使得深圳市的产业无法顺利延伸到合作区。为了打破这种障碍,深圳市通过“10+1”管理模式,全面主导合作区的经济社会权力,实现了对合作区的再领域化。在尺度维度方面,合作区党政机关由深圳市派出,使得合作区里的四个镇已经发生了事实上的尺度上移。而广东省通过了《深汕(尾)特别合作区基本框架方案的批复》等文件,以授予合作区市级经济事务管理权限的方式完成了尺度下移。在地方维度方面,为了培育合作区的特区身份,首先,深圳市联合汕尾和惠州推动规划、申报并修建深汕高铁,将合作区纳入深圳“1小时生活圈”,加强与深圳特区的联系;其次,合作区采用与深圳市相同的电话区号,并可参加深圳市的社保,传播并强化合作区的特区身份特征。

在深圳特区扩容的第三阶段,网络仍然起到了关键维度的作用,此时的网络主要由政治动员网络和利益分享网络组成。以广东省推进深汕特别合作区建设协调领导小组(以下简称为“协调小组”)为关键行动者,上联广东省,下联深圳与汕尾,组成的政治动员网络在以下三个方面起到了重要作用。一是将市际合作话语上升为区域均衡发展和产业扶贫等领导权话语,为合作区的尺度上移奠定话语权基础。二是协调小组由省政府、深圳市、汕尾市和各职能部门主要领导组成,可以顺利实行协商机制,缓冲了省与地方政府的信息不对称[20],是省级权力尺度下移的基础。三是由于深汕特别合作区涉及到三个尺度的参与者:广东省、副省级城市深圳和地级市汕尾,通过政治动员网络建立的平等对话渠道,也避免了深汕两市由于行政级别差异而产生的话语权矛盾,是构建利益分享网络的基础。正是在协调小组的领导下,深圳市、汕尾市和特别合作区三方共同组建了一个利益分享网络:由于深圳积极引导本市资本流入合作区,因此,合作区的大部分GDP计入其名下,同时,深圳市也因创新了一种产业扶贫样板和特区扩容思路,获得了较好的社会效益;汕尾市由于其土地资源而分享了部分GDP绩效,此外,还收获了由合作区所带来的溢出效应;而合作区自身获得了高质量的产业资源和社会资源。正是在这一利益分享网络的基础上,资本的再领域化、合作区的特区身份构建以及广东省经济事务管理权限的尺度下移才得以实现。

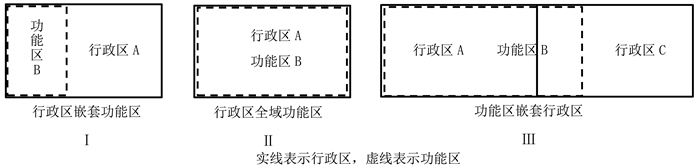

4 作为行政区划调整手段的嵌套空间 4.1 行政区与功能区嵌套空间的种类根据行政区与功能区在地理范围上的关系,嵌套空间可分为行政区嵌套功能区、行政区全域功能区和功能区嵌套行政区三种类型。图 4是这三种类型的示意图。其中,类型Ⅰ和Ⅲ本质上是一样的,因为在类型Ⅲ中,对于行政区C来说,其所经历的正是类型Ⅰ中行政区A所经历的行政区嵌套功能区的过程。

|

图 4 我国行政区与功能区嵌套空间类型示意图 Fig.4 Types of Nesting Spaces for Administrative Divisions and Functional Areas |

如果将功能区的设置视为行政区划调整的一种手段的话,那么,类型Ⅰ是区划调整的初始阶段,类型Ⅱ是成熟阶段,而类型Ⅲ是下一次区划调整的开始。即“类型Ⅰ→类型Ⅱ→类型Ⅲ”这样一个演化过程可视作一种新的行政区划调整路径:区划调整从行政区A设置功能区B开始,发展成熟之后,将功能区B中的制度和政策扩展到整个行政区,实现功能区和行政区的“合二为一”,即类型Ⅱ。当行政区A有新的区划调整需求时,可将功能区B扩展到行政区C中,从而形成新的嵌套空间,在此空间中,功能区B不但包括了A的全部区域,还覆盖C的部分区域。当嵌套空间在领域、地方、网络和尺度等维度成熟后,将功能区B覆盖的范围合并为一个行政区,实现行政区A的扩容。甚至,可将功能区B扩展到整个行政区C,然后在时机成熟时,实现行政区A和C的合并。这一路径的优点在于:一方面,避开了正式区划调整繁冗的程序,通过设置灵活和手续简单的功能区,迅速获得高尺度部门的授权,抓住了发展机遇。另一方面,通过功能区的发育,刺激和推动正式区划调整各方面条件的逐步成熟,使最终的区划调整更加自然顺畅,可以有效降低抵触情绪和社会冲突。近年来,中央政府已经收紧了区划调整的制度供给[21],在此背景下,嵌套空间的优点更显突出。

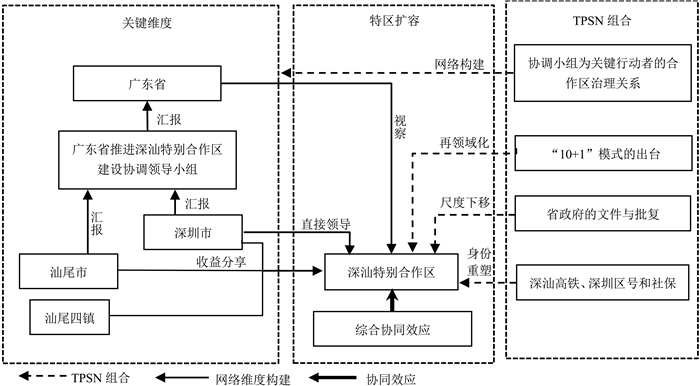

4.2 嵌套空间生产与重构的动因本文通过案例分析发现,嵌套空间的生产与重构也是危机驱动的,这进一步证明了尺度重构的危机驱动属性。具体来说,嵌套空间是通过获得资源协同效应、政策协同效应或综合协同效应以实现解决危机这一目的的。资源协同效应是指,为了解决共同或各自面临的危机,不同区域通过资源协调和共同努力而产生的额外经济价值[7],产生资源协同效应的关键前提是合作各方具有差异性的资源禀赋。例如,深圳特区扩容的第二阶段,特区以丰富科技资源而非特区以低成本的土地资源,分别作为科技产业的核心和腹地,双方协同,实现了深圳科技产业的发展。

政策协同效应可以理解为,有着不同文化和制度的各方,结合各自对同一个问题的不同理解而形成创新思维,创造出一套新的政策或解决方案,同时也节约了学习成本。政策协同效应的关键前提是文化和制度上的差异。例如,在深圳特区扩容的第一阶段,因感受到不同社会制度而使得深圳市和香港招商局之间存在明显的管理文化差异,二者通过信息共享和交流,节约了各自探索特区建设方案的成本。

综合协同效应是指合作各方对前述资源协同效应或政策协同效应有各自不同的诉求,即某些区域追求资源协同效应,而有些区域追求的是政策协同效应。例如,在深圳特区扩容的第三阶段,在国家扶贫和广东省区域协调发展这两大战略背景下,汕尾市通过引入深圳的产业资本,实现了区域经济发展,获得了资源协同效应;而深圳通过产业帮扶欠发达地区,创新了产业扶贫方案和特区扩容思路,获得了政策协同效应。表 1对这三种效应做了比较。

| 表 1 各种协同效应的比较 Tab.1 Comparison of Synergy Effects |

目前阶段,在嵌套空间产生与重构的过程中,网络是关键维度,尤其是政治动员网络。Jessop等在提出TPSN模型的时候将网络维度解释为“通过节点之间的连接而实现物质连通性的网络;或者是信息和社会关系在节点间的分化”[10]。从中可以看出,他们所说的网络维度不但包括交通网络、物流网络,也包括信息网络和社会关系网络。而梳理西方学者关于尺度重构的研究可以发现,大多数学者更加强调交通网络、物流网络和信息分享网络。这主要是因为,在西方国家,国家尺度重构的各个参与方并不都具有我国这种明显且严格的等级特征,它们往往具有较强的自治权力,相互之间也更多地呈现平等的关系。因此,其尺度重构中网络维度的内容更加强调横向关系,从而也导致了研究者对交通、物流和信息网络的强调和重视。而在我国,高尺度政府所拥有的权力对于尺度重构的发生和顺利进行具有举足轻重的影响,能否成功构建延伸到权力高层的网络,对于制定和实施各种区域空间战略至关重要[22]。因此,在我国嵌套空间生产与重构过程中,网络维度,尤其是政治动员网络,对于其它维度具有决定性的影响。

5 结论本文采用TPSN组合方法,对深圳特区扩容不同阶段所形成的嵌套空间进行了分析和比较。研究发现,深圳特区扩容的第一阶段是行政区嵌套功能区,其中,政策协同效应是引发嵌套空间生产的直接动因,网络是发育过程中的关键维度。第二阶段是行政区全域功能区,资源协同效应是直接动因,网络扮演着关键维度的角色。第三阶段是功能区嵌套行政区,综合协同效应是直接动因,网络仍然是关键维度。另外,本文在案例分析的基础上,也对嵌套空间的类型、不同协同效应的特点以及嵌套空间的重要意义进行了探讨。

新时期,我国很多重要城市都期望通过行政区划调整谋求行政级别升格以获得高尺度的权力,从而抓住战略发展机遇。但是,中央政府事实上已经收紧了行政区划调整的制度供给。此时,设置或扩大功能区以生产或重构嵌套空间,对于如深圳市等久怀行政区扩容憧憬的城市以及久被“小马拉大车”现象所困扰的经济强镇来说都具有重要的启发意义。

本文在嵌套空间生产与重构的动机、嵌套空间的类型和关键维度等方面做出了探讨,未来的研究可在以下两个方面继续拓展。首先,本文以深圳特区扩容为案例,得出网络是尺度重构过程中关键维度的结论,这一结论仍需要其它类型功能区的实证案例来验证。其次,本文对网络维度的类型做了探讨,受此启发,如领域、地方和尺度等维度也应可以进行分类,并分别讨论它们的微观作用机理。

| [1] |

张京祥, 陈浩, 胡嘉佩. 中国城市空间开发中的柔性尺度调整——南京河西新城区的实证研究[J]. 城市规划, 2014, 38(1): 43-49. [Zhang Jingxiang, Chen Hao, Hu Jiapei. Flexible rescaling during the development of urban space in China: A case study on Hexi New Town in Nanjing[J]. City Planning Review, 2014, 38(1): 43-49. DOI:10.3969/j.issn.1673-8985.2014.01.007] |

| [2] |

吴金群, 廖超超. 我国城市行政区划改革中的尺度重组与地域重构——基于1978年以来的数据[J]. 江苏社会科学, 2019(5): 90-106, 258. [Wu Jinqun, Liao Chaochao. Scale reorganization and regional reconstruction in the reform of urban administrative division in China: Based on data since 1978[J]. Jiangsu Social Sciences, 2019(5): 90-106, 258.] |

| [3] |

陶一桃. 从经济特区谈中国道路的实质与内涵[J]. 社会科学战线, 2018(6): 22-31. [Tao Yitao. The essence and connotation of Chinese road from Special Economic Zones perspective[J]. Social Science Front, 2018(6): 22-31.] |

| [4] |

姬超, 袁易明. 从经济特区到先行示范区: 中国发展道路的"特区" 范式[J]. 江西社会科学, 2020, 40(1): 84-94, 254-255. [Ji Chao, Yuan Yiming. From special economic zone to pilot demonstration zone: Shenzhen mode of China's reform and opening-up[J]. Jiangxi Social Sciences, 2020, 40(1): 84-94, 254-255.] |

| [5] |

Jessop B. State theory: Putting capitalist states in their place[J]. Journal of Critical Realism, 1990, 16(3): 165-169. |

| [6] |

Brenner N. New State Spaces: Urban Governance and the Rescaling of Statehood[M]. Oxford, UK: Oxford University Press, 2004: 149-154.

|

| [7] |

Mackintosh M. Partnership: Issues of policy and negotiation[J]. Local Economy, 1992, 7(3): 210-224. DOI:10.1080/02690949208726149 |

| [8] |

Macleavy J, Harrison J. New state spatialities: Perspectives on state, space, and scalar geographies[J]. Antipode, 2010, 42(5): 1037-1046. DOI:10.1111/j.1467-8330.2010.00792.x |

| [9] |

Peck J. Neoliberalizing states: Thin policies/hard outcomes[J]. Progress in Human Geography, 2016, 25(3): 445-455. |

| [10] |

Jessop B, Brenner N, Jones M. Theorizing sociospatial relations[J]. Environment and Planning D: Society and Space, 2008, 26(3): 389-401. DOI:10.1068/d9107 |

| [11] |

Jessop B. Territory, politics, governance and multispatial metagovernance[J]. Territory, Politics, Governance, 2016, 4(1): 8-32. DOI:10.1080/21622671.2015.1123173 |

| [12] |

Charnock G. Challenging new state spatialities: The open Marxism of Henri Lefebvre[J]. Antipode, 2010, 42(5): 1279-1303. DOI:10.1111/j.1467-8330.2010.00802.x |

| [13] |

Allen J. Making space for topology[J]. Scientific American, 2011, 1(3): 26-29. |

| [14] |

张践祚, 李贵才, 王超. 尺度重构视角下行政区划演变的动力机制——以广东省为例[J]. 人文地理, 2016, 31(2): 74-82. [Zhang Jianzuo, Li Guicai, Wang Chao. Dynamic mechanism of administrative division adjustment under the context of scale rescaling: The case of Guangdong province[J]. Human Geography, 2016, 31(2): 74-82. DOI:10.3969/j.issn.2095-0446.2016.02.049] |

| [15] |

马学广, 李鲁奇. 城际合作空间的生产与重构——基于领域、网络与尺度的视角[J]. 地理科学进展, 2017, 36(12): 1510-1520. [Ma Xueguang, Li Luqi. The production and restructuring of interurban cooperative space: From the perspective of territory, network and scale[J]. Progress in Geography, 2017, 36(12): 1510-1520.] |

| [16] |

谢海 生". 飞地" 区域法制发展的挑战及前景——以广东深汕特别合作区为例[J]. 人民论坛·学术前沿, 2020(6): 54-57. [Xie Haisheng. The challenge and prospect of the development of the legal system in "Enclaves": Based on the Shenzhen-Shantou special cooperation zone of Guangdong province[J]. Frontiers, 2020(6): 54-57.] |

| [17] |

吴蓉, 潘卓林, 刘晔, 等. 深圳市新移民社会空间分异[J]. 热带地理, 2019, 39(5): 721-731. [Wu Rong, Pan Zhuolin, Liu Ye, et al. Sociospatial segregation of new migrants in Shenzhen, China[J]. Tropical Geography, 2019, 39(5): 721-731.] |

| [18] |

石超艺. 大都市区行政区划管理体制扁平化改革探析——基于深圳的实践[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2011, 26(3): 70-78. [Shi Chaoyi. The analysis of flat structure reform of administrative divisions for metropolitan area: A case study of Shenzhen[J]. Journal of East China University of Science and Technology(Social Science Edition), 2011, 26(3): 70-78. DOI:10.3969/j.issn.1008-7672.2011.03.010] |

| [19] |

李晓琳, 聂新伟, 卢伟. 推动深圳打造全球标杆城市[J]. 宏观经济管理, 2021(4): 77-83, 90. [Li Xiaolin, Nie Xinwei, Lu Wei. Build Shenzhen into a benchmarking global city[J]. Macroeconomic Management, 2021(4): 77-83, 90.] |

| [20] |

张衔春, 栾晓帆, 马学广, 等. 深汕特别合作区协同共治型区域治理模式研究[J]. 地理科学, 2018, 38(9): 1466-1474. [Zhang Xianchun, Luan Xiaofan, Ma Xueguang, et al. Collaborative regional governance model in the construction of Shenzhen-Shanwei special cooperation zone[J]. Scientia Geography Sinica, 2018, 38(9): 1466-1474.] |

| [21] |

林拓, 申立. 行政区划优化: 与国家治理同行[J]. 经济社会体制比较, 2016(4): 77-86. [Lin Tuo, Shen Li. Administrative division optimization: Together with national governance[J]. Comparative Economic & Social Systems, 2016(4): 77-86.] |

| [22] |

陈品宇, 李鲁奇, 孔翔. 尺度重组理论视角下的粤港澳大湾区建设研究[J]. 人文地理, 2019, 34(1): 54-62. [Chen Pinyu, LI Luqi, Kong Xiang. Study on the construction of Guangdong-Hong Kong-Macao greater bay area: From the rescaling perspective[J]. Human Geography, 2019, 34(1): 54-62.] |