2. 兰州大学 县域经济发展研究院,兰州 730000;

3. 兰州大学 资源与环境学院,兰州 730000

2. Research Institute of County Economic Development, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China;

3. School of Resources and Environment, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China

自20世纪70年代以来,跨界地区在深刻变革的区域经济体系和劳动地域分工格局中成为区域发展的新焦点。随着传统行政边界刚性分割约束不断弱化,大都市要素流动逐渐超越行政区划边界为壑的固有范畴,并逐渐与周边跨界地区形成“核心—边缘”关系进行要素重组和资本权力重构,大都市区跨界地区进而转型为大都市区要素—空间重构的重要节点。在近来区域协同的背景下,我国将区域协调作为维持国家竞争格局的重要策略,大都市区跨界地区作为大都市竞争力培育的前哨,对我国大都市区构建具有重要影响。

作为“多个政治单元跨越国家或地方行政边界,具备紧密社会经济和文化联系及拥有共同发展意愿”的区域[1],跨界地区的发展源于20世纪70年代全球生产体系变革。在西方理论中,跨界(cross-border)地区最初被定义为超国家、国家层级合作中的跨越两个或两个以上国界的特定空间。超国家层级的跨界区域聚焦于国际政治经济领域,跨界地区内不同主权的行政主体①通过设置跨界的国际贸易规则和职能机构以进行全球治理[2]。国家层级的跨界主要通过国家之间制定和实施共同的经济政治规制以构建“国家间多行为体集体对话”的跨国合作模式[3]。随着区域经济一体化和分权化(decentralization)的不断深入,巨型城市、大都市区和全球城市区域成为全球竞争的基本空间单元,跨界发展也由此发生了由超国家层级向下渗透到次国家层级的“微观区域化”(micro-regionalism)转向[4]。与强调寻求特定体系秩序的超国家和国家层级跨界相异,次国家层级跨界(cross-boundary)聚焦于城市,强调城市间建立联盟关系以提升区域整体竞争力。因而,次国家级跨界地区一方面是全球生产体系网络中权力与资本进行空间生产的重要节点。另一方面,其被视为不同地区多层级政府管治(multi-level governance)及公众行动的空间映射。

我国关于跨界地区的研究始于20世纪90年代,在次国家层级的跨界合作不断重塑我国城市—区域关系的背景下,学者按照边界的不同行政层级将跨界地区分为“跨越一级行政区界限的整体或部分地域空间”的跨省区域(国内一级政区)[5],例如长三角、珠三角、京津冀和香港—深圳[6, 7],以及“跨越一个一级行政区内部的若干二级政区界限”的跨市县区域(基层政区),例如苏锡常都市圈、广州—佛山和浙江海宁—临平[1, 8]。另外,江苏江阴—靖江工业园和广东深圳—汕尾合作区等跨界开发区也作为特殊空间生产载体成为跨界地区的重要类型[9]。通过对以上跨界地区的发展模式、动力机制[1, 8, 10, 11]及治理路径[9, 12]进行深入剖[13, 14]析,研究揭示了我国跨界地区实质为地域相邻的两个及以上主体跨越行政界限形成的整合发展空间。同时,跨界地区发展强调政府的主导作用[11]:地方政府之间形成多层级管治格局,通过垂直方向和水平方向的合作与制衡推动跨界地区发展[4]。然而,现有研究仍存在以下不足:首先,囿于中国城市主流理论视角对于地方政府权力的强调和对于国家权力的忽视[15],我国研究缺乏对于国家权力之于跨界地区发展的细致探索。因此,在区域发展新趋势下,国家力量对于跨界地区发展的推动亟需加以探讨。其次,现有研究虽然对不同层级跨界地区发展动力机制有所探究,但大部分研究仅从治理或空间格局单一角度出发,缺乏整合跨界地区时空格局嬗变及权力关系互动的综合考量[14],而这恰恰是落实空间治理的关键环节。第三,大都市区跨界地区作为典型的次国家级跨界地区,其发展涉及中心城市—边缘地区行政主体的竞合,这与以往跨界研究着重讨论的两个相对平等主体跨界互动的逻辑已有较大区别,而现有关于多主体作用的跨界地区发展的探讨仍尚少。鉴于此,本文聚焦于政府治理对于次国家级跨界地区发展的推动,分别从国家治理和地方治理出发构建涉及多主体博弈下大都市区跨界地区发展的空间—治理关系框架,并关注以下问题:跨界地区发展的空间格局如何演变?这样的时空格局映射了国家—地方政府何种治理特征及规律?针对以上问题的探讨能揭示跨界地区发展与治理逻辑,并为我国区域协调提供实践指导。

2 理论框架:不同治理逻辑下的跨界地区发展机制大都市区跨界地区作为次国家层级中心城市与相邻行政单元因跨界合作而组成的有界领地单元[2],其不仅为中心城市提供资本再生产要素,还协调着城市—区域的空间互动关系。由于跨界地区的行政空间与经济空间不完全重叠,跨界地区又具有典型的二元性:其既作为行政屏障不断累积中心城市和边缘地区地方政府争夺空间发展权的矛盾,也作为多元行政主体联盟的前沿地区促进区域内各主体利益的实现和区域制度关系的重构[10]。鉴于此,西方研究多从权力、资本和社会三方力量出发构建跨界地区发展框架。一方面,跨界地区权力主体的协调互动是跨界地区发展的重要原因。为加速资本要素流动,区域内地方政府通过行政主体伙伴关系模式(partnership)和碎片化合作模式(fragmentation)推动跨界合作的实施[16];同时,政府通过让渡部分主权形成多层级垂直关联和同层级不同部门的水平关联[17],在多方权力制衡的规则框架下共同推动跨界地区的经济社会水平提升。另一方面,资本和社会要素的跨界流动加速了跨界地区的发展。在跨界要素不断整合区域关系过程中,跨界地区成为缓解资本危机及实现资本增值的多维时空集合体,其通过缩小区域间发展差距实现了整体效应的优化。

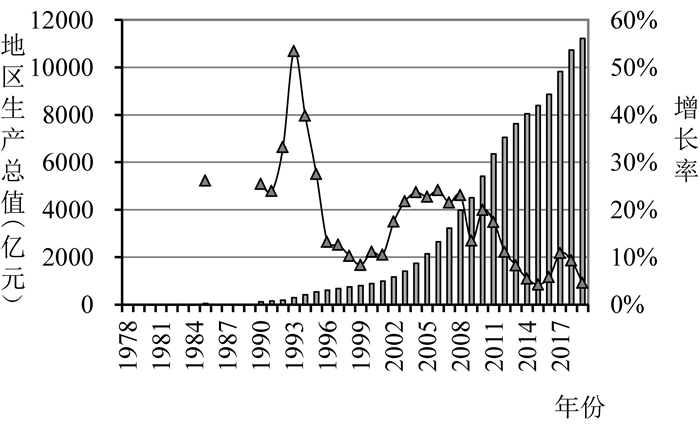

在我国政府干预型体制机制框架下,市场机制和市民社会尚未完善,跨界地区空间秩序的构建和维护主要基于中央—地方政府协同治理得以实现[18]。首先,在城市企业主义治理(entrepreneurialism)逻辑下,地方政府利用下放的事权财权,通过城市合作、多层级管治和增长联盟等手段调节市场力量[4, 19, 20],进而影响跨界地区的土地利用、产业发展及劳动力流动[21]。其次,中央政府主要通过运动型治理降低区域竞争负外部性及维护区域协同格局。运动型治理是指在国家在治理过程中,为应对组织失败、矫正组织积习惰性和专断权力意志而采用的非制度化治理机制[22]。在地方政府竞争造成城市竞争失控的背景下,国家启用运动型治理作为纠偏机制,通过政策动员和权力再分配两种机制协调区域整体发展[23]。上述理论揭示了跨界地区的建构逻辑,其实质是追求发展效率的地方治理与维护社会政治秩序的国家治理相互协调的产物。政府之间以信任与制衡为基础建立集体行动框架,通过多层级协调管治与行政发包等手段影响要素流动[18],进而实现跨界地区治理层级和合作网络的构建。然而,现有研究对于政府不同治理模式下跨界地区发展的阐释尚为粗浅,且将跨界发展空间特征及政府治理机制相结合进行探讨的研究也较少。鉴于此,本文以中央—地方政府治理为主要观察变量,构建中央—地方政府治理下跨界地区发展逻辑框架(图 1),通过分析上海大都市区跨界地区时空格局嬗变及各阶段政府治理的逻辑,以最终得出跨界地区空间—治理的互动关系。

|

图 1 中央—地方政府协调治理下的跨界地区发展逻辑框架 Fig.1 Framework for the Development of Cross-boundary Regions under Coordinated Central-local Governance |

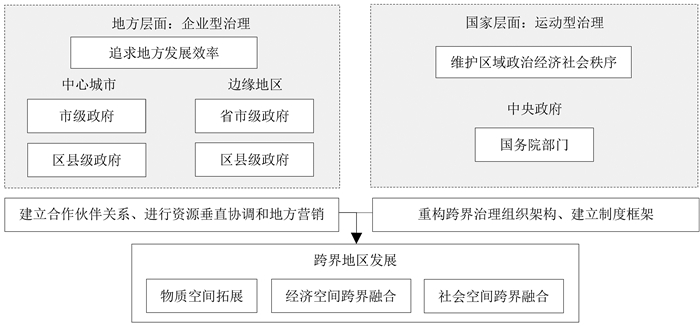

大都市区指一个大的城市核心及与其保持紧密社会经济联系和高度一体化倾向的邻接区县单元[24]。上海作为改革开放以来我国政治经济转型最为剧烈的城市,其与江苏省、浙江省的省际边界区域已形成以“核心—边缘”为特征的跨界依附关系。钮心毅(2018)在以“工作—居住”跨界通勤联系为标准界定的上海市域紧密通勤范围中提出,苏浙两省省际边界县市与上海已形成同城化发展的紧密联系[25]。基于此,本文将研究对象即临沪地区确定为“江苏省、浙江省与上海市在陆地和海域边界接壤,并保持高频居住—工作、居住—游憩联系的周边县市/区”(图 2)。具体而言,其包括江苏省的苏州太仓市、昆山市和吴江区,南通启东市和海门区,以及浙江省的嘉兴嘉善县和平湖市。同时,本文采用实地踏勘、半结构访谈与遥感解译研究方法,选取1978年、1991年、2015年与2019年四个时间段Landsat卫星遥感影像进行用地分类处理,以综合阐释临沪跨界地区发展的时空格局。

|

图 2 临沪地区区位及范围界定 Fig.2 Location of Cross-boundary Region to Shanghai Municipality |

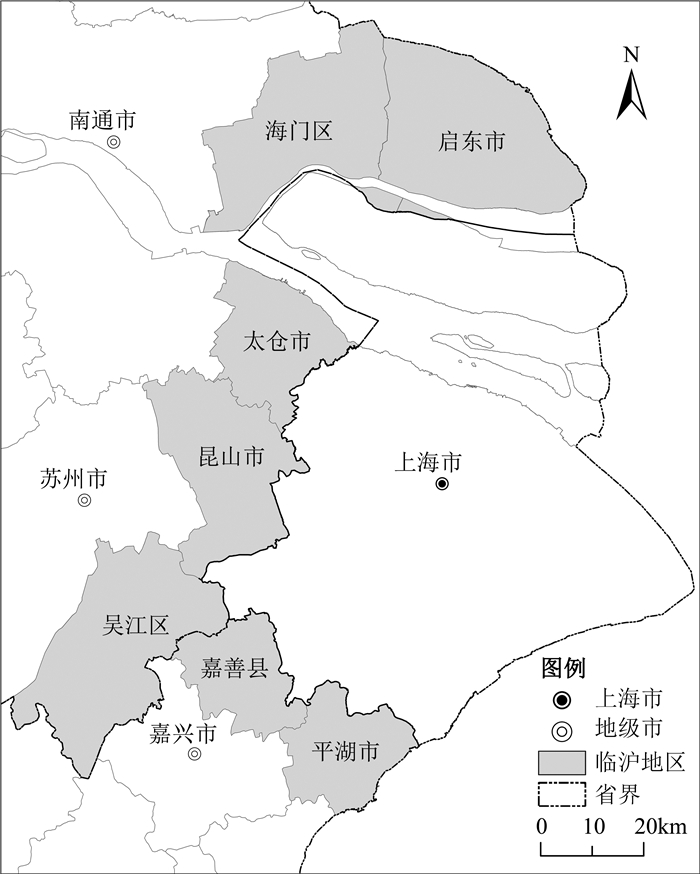

临沪地区行政空间的形成源于1958年上海市域的行政区划调整,而其实质性发展当始于1978年改革开放。随着沪苏浙在经济社会方面跨界互动的深入,临沪地区实现了经济快速增长(图 3)。在区域中心城市的带动下,临沪地区1978—1991年间的地区生产总值年均增速为25.2%。自1992年浦东大开发以来,临沪地区发展进入迅猛增长期,地区生产总值年均速率在1993年出现第一个峰值(53.5%)。2008年逆全球化趋势兴起,临沪地区发展速度放缓,直至2016年后再次实现经济的快速增长。基于区域大事件及跨界地区经济发展情况,本文认为临沪地区的发展经历了起步发展、快速发展以及协同发展三个阶段,其空间结构由最初的散点布局,过渡到以开发区为核心的产业空间,最终发展为功能复合的边缘节点。

|

图 3 临沪地区经济发展总体情况(1978—2019) Fig.3 The Economic Development of Cross-boundary Region to Shanghai (1978—2019) 注:数据来源于南通统计年鉴(2020)、苏州统计年鉴(1982— 2020)、嘉兴统计年鉴(2020)。 |

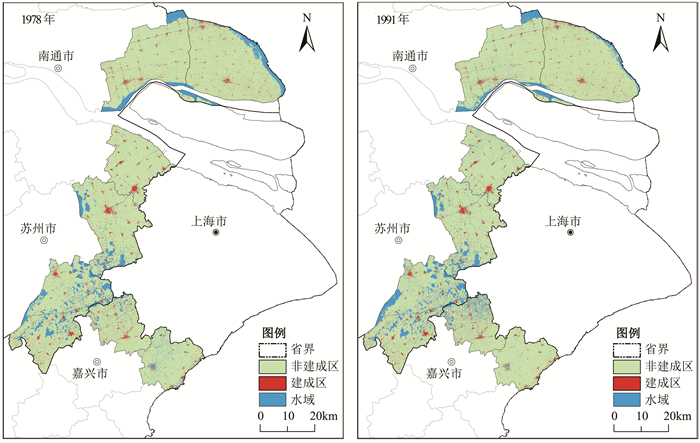

改革开放后,以地方政府主导的柔性跨界行为开启了跨界地区的经济发展和空间重组。上海于1959年至1970年间先后建成了10个近郊工业区和7个远郊产业卫星城[26],这成为改革开放初期临沪地区城镇企业和乡镇企业发展的重要支撑。1978—1991年,临沪地区依托远郊卫星城产业技术的单向跨界输入实现了工业的快速发展,期间地区工业总产值共计增长234.2亿元,年均增长率为37.6%。产业跨界发展引发了地区的空间重构,该时期临沪地区的产业空间相继出现,其以城镇企业和乡镇企业为核心、以有限居民活动范围为界零散分布于各区县中心城区。此时,以产业人口为主的低密度聚居点已经成为跨界地区空间结构的重要构成(图 4)。由此而言,上海产业和技术的单向输入使得临沪地区摆脱行政边缘的地位,并开启了以区域中心城市为核心的跨界发展历程。

|

图 4 1978年与1991年临沪地区建成区空间扩张情况对比 Fig.4 Comparison of the Spatial Expansion of Cross-boundary Region to Shanghai Between 1978 and 1991 |

自1992年以来,在中共十四大“一个龙头、三个中心”②国家战略带动下,上海进入了调整产业结构及带动区域改革的转型期。临沪地区也由此进入苏浙两省多层级政府引导的地方竞争力提升时期。1992—2015年,临沪地区生产总值由192.8亿元增长到8388.8亿元,年均增速为18.9%,这为临沪地区发展为功能完备的新城奠定了经济基础。在此阶段,临沪地区由低密度零散布局发展为具有明显节点的城市空间,成为以开发区生产空间为核心、居住空间配套的跨界边缘新城。自此,跨界边缘城市建设成为临沪地区城市空间拓展的重要途径,这也为临沪地区发展为功能完备的城市区域节点奠定了基础。

然而,该时期临沪地区虽呈现出经济快速增长的总体趋势,但以提升自身竞争力为主的发展缺乏区域协调的考量,这导致临沪地区与上海远郊地区在后期形成了价格战、资源战和政策战等恶性竞争。如在沪苏浙三地相继出台“173计划”、“八市沿江战略”和“环杭州湾计划”④等“引资战”政策后,跨界地区和中心城市之间恶性竞争的负外部效应便逐渐暴露。2011—2015年后临沪地区人口大量外流,常住人口年均增速为-0.06%。为缓解由城市间恶性竞争带来的区域危机,国家力量开始逐步介入长三角地区的协同发展,以区域协调的跨界转型由此开启。

|

图 5 2015年与2019年临沪地区建成区空间扩张情况对比 Fig.5 Comparison of the Spatial Expansion of Cross-boundary Region to Shanghai Between 2015 and 2019 |

2008年金融危机以来逆全球化逐渐于西方国家兴起,并于2016年爆发全球区域合作危机[27]。为应对全球新竞争格局及缓解地区间恶性竞争带来的区域危机,国家以区域协同和跨界协调为主导启动运动型治理,以构建具有国际竞争力的国土空间布局及支撑体系[28]。临沪地区发展重点由此从提升地方竞争力转为区域协同,其与中心城市的关系也进入了协同融合的阶段。

在此阶段,上海与临沪跨界地区之间社会资源流动加快,临沪地区以房地产为主的商业项目得以快速发展。2016年以来,沿交通干线分布的中高品质居住新城迅速在跨界地区快速形成(图 5),这加速了上海的人口郊区化进程。2019年,临沪地区常住人口总数为685.4万人,占苏州、南通和嘉兴市人口总量的30%;地区生产总值为11230.7亿元,占临沪三个地级市地区生产总值总量的33.4%。同时,通勤人口及企业资本的跨界联系使临沪地区逐渐融为中心城市的功能区域[25],这进一步促进了中心城市的功能优化及区域的协调发展。

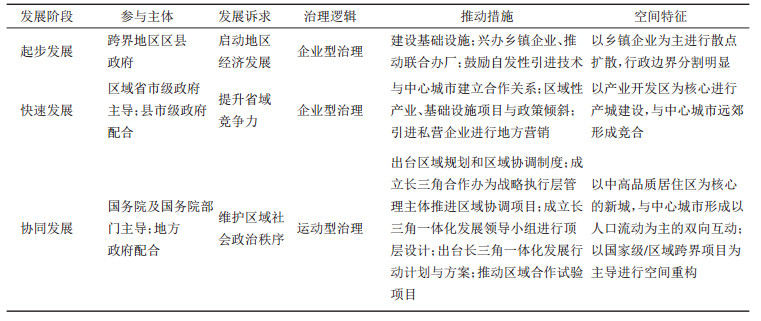

5 临沪地区发展逻辑及动力机制临沪地区发展历程表明,跨界地区实质是在地方政府企业型治理与中央政府运动型治理交互作用下形成的重构空间(表 1)。在跨界地区起步发展和快速发展阶段,地方政府以发展地区经济为目标进行企业型治理。然而,地方一味追求城市竞争力提升引发了区域恶性竞争,这违背了区域协调的发展逻辑,因此,国家运动型治理开始主导跨界地区的发展。中央政府通过组织、政策调整实现权力再分配实现了区域社会政治秩序平衡[31]。这种周期性协调治理使得跨界地区发展得以有序推进。

| 表 1 临沪地区发展逻辑及其动力机制 Tab.1 Developing Logic and its Dynamics Mechanism in the Cross-boundary Region to Shanghai |

在以地区经济发展效率为主要目标的企业型治理逻辑下,跨界地区省市级政府与区县政府分别通过垂直协调与水平合作推动跨界地区的经济发展和空间拓展。在此过程中,亟需扩大经济腹地的区域中心城市与谋求经济起步发展的跨界地区政府之间达成了区域合作的共识[12]。地方政府主要通过建立合作伙伴关系和自发式地方营销(spontane-ous place marketing)两种策略提升地区竞争力。

5.1.1 跨界地区起步发展时期:区县级政府企业型治理区县级政府企业型治理主要通过结盟非政府主体和实施地方营销来实现跨界地区的起步发展。在跨界发展初期,跨界地区区县政府与以乡镇企业为主的非政府要素形成合力,通过企业发展实现跨界地区经济水平的提升。为此,区县政府采取了投入基础设施、自费兴办工业区和支持引进联营企业等途径吸纳上海的外溢资源。在其推动下,跨界地区与中心城市的跨界合作领域从最初的农民集市逐渐拓展为联合办厂的经济合作。以昆山为例,其在1980年代初提出“东依上海”战略,由时任县长带领成立全国第一个县级市自费开发区,并举办企业家联谊会、邀请上海企业考察以吸引上海的工业企业。至1989年,昆山共计引进500多家横向联营企业,其中与上海联合的企业约占70%[29]。除此之外,临沪地区区县政府还鼓励非正式的技术输入,支持乡镇企业依靠上海“星期天工程师”和退休工程师等计划外的自发性技术跨界流动提升乡镇企业生产技术水平和管理能力,这种非正式的自组织机制成为跨界地区发展的重要支撑。

5.1.2 跨界地区快速发展时期:省市级政府企业型治理省市级政府企业型治理从建构水平的合作网络和协调垂直的多层政府关系出发实现经济与利益最大化的诉求[30]。在水平方向上,相邻两省政府与中心城市政府在伙伴关系基础上构建起区域联络机制[6];在垂直方向上,省—市—区县地方政府形成增长联盟联合进行地方营销,在此期间,跨界地区实现了经济的快速发展。

水平方向区域联络机制的建立和维护主要通过自组织的联盟和协调机制实现。自1997年长三角城市经济协调会正式成立以来,上海与江浙两省地级以上城市市长建立起正式、定期会晤协调的联盟机制,以促进基础设施共建共享、区域产业转移、区域信息共享及行业组织合作等方面的区域联动。1997年至2015年间,沪苏浙共举行15次长三角城市经济协调会市长联席会,通过设立委员会、成立联建项目和开展专题研究等一系列措施推进跨界地区与中心城市的融合。为进一步推动区域协调发展,2008年长三角地区各级政府建立决策层—协调层—执行层三级协调机制,由省级政府主要领导座谈会决策协调项目,市级政府领导通过长三角地区合作与发展联席会进行协调,最终通过执行小组将区域跨界融合落实到地区发展战略及相关专题协调行动方案中[31],这极大推动了跨界地区的发展进程。

省—市—区县级政府垂直方向上的地方营销通过上级政府给予的资源倾斜来实现。省政府作为事权的发包人和协调者,通过项目和政策倾斜支持跨界地区竞争力提升[32]。临沪地区各区县的地方政府在省级政府的协助下先后成立7个国家级和7个省级开发区,以开发区为核心生产空间承接中心城市的外溢产业和技术资源。除此之外,为进一步推动跨界发展,省市级政府还通过编制战略规划培育区域融合节点。2003年在昆山成立的省级商务园—花桥国际商务城(以下简称“花桥”)便是江苏省政府为融入上海而打造的“上海第十个郊区城镇”[21]。通过省—市—区县政府联合打造城市品牌实现地方营销,花桥与上海中心城区的通勤联系紧密度已经超越了上海市域内的部分郊区新城[25]。因此,地方政府通过垂直和水平联系促进了地区的经济跨界和社会跨界发展,并逐步推动了跨界地区的空间重组。

5.2 跨界地区协同发展时期:中央政府运动型治理在逆全球化及区域矛盾激化的背景下,中央政府由区域治理协调者转为了主导者。其通过建立制度框架、重构跨界治理组织架构等正式政治行为建构国家力量主导的“多层级网络化协商的区域治理新框架” [33],通过运动型治理维护区域政治经济协同发展的秩序。

中央政府首先将正式的制度框架视为规范地方政府行为的有效管理工具,通过出台区域规划和协调制度及成立区域合作项目推动跨界地区与中心城市的融合。2016年国家发改委发布《长江三角洲城市群发展规划》,明确提出加快产业跨界融合和生态跨界治理,这为跨界地区发展向区域融合转型提供政策支持。在2018年长三角区域一体化发展上升为国家战略和《长江三角洲区域一体化发展规划纲要(2019—2035)》出台后,国家陆续密集出台各领域的专项支撑规划,继而构建出完整的区域协调体系架构。由沪苏浙两省一市政府于2020年主导编制的《长三角生态绿一体化发展示范区国土空间规划》作为全国首个跨省域国土空间规划,其将跨界地区产业、生态、土地和交通等内容纳入法定规划体系,为跨界地区的优化建设提供了实施路径。

中央政府还通过重构区域治理组织架构实现指导和监督跨界地区融合发展。首先,其以领导者角色直接进入决策层,在原有长三角三级协调机制架构基础上增加长三角一体化发展领导小组(以下简称“领导小组”),以此介入区域协同治理的顶层设计架构。由此,国家—省—市—县市多层级治理架构解决了之前地方政府主导的协商体制下城市忽视生态环境治理和区域风险防控等问题。其次,中央政府还设立机构直接力行国家战略。2018年长三角区域合作办公室(以下简称“合作办”)正式成立。作为区域战略执行层的重要管理主体,合作办被国家赋予了拟定协同发展战略规划、协调区域合作重要项目和统筹管理合作基金等重要管理职权。其在《长三角地区一体化发展三年行动计划(2018—2020年)》中提出12个合作专题、180余项跨界合作项目和各项任务具体时间表,并定期监督各地方政府任务完成情况。截至2020年6月,沪苏浙跨界地区已打通9条断头路,并全面取消高速公路省界收费站[31],中心城市与跨界地区的融合发展被切实推进。因此,在中央政府直接或间接主导的运动型治理下,其与地方政府建立起行政发包关系,通过行政权分配有效地保证地方政府落实国家意志下的跨界融合发展。

6 结论与讨论大都市区跨界地区作为新区域主义背景下不同行政主体共同建构的开放多维系统,其在西方区域发展中具有明显的多方力量制衡特征。而纵观临沪地区的跨界发展历程演变,不难发现,我国跨界地区的发展建立于国家—地方政府治理周期性协调的基础上,其在地方企业型治理和国家运动型治理协调下经历了由提升自身竞争力的快速发展向融入中心城市协同发展的转型。在此过程中,跨界地区空间结构和动力机制均发生了深刻转变。

首先,临沪地区在区域层面的空间结构呈现出典型的“核心—边缘”特征,其随着跨界的不断深入由“散点式扩散”演变为“以开发区为核心的产城融合空间”,再转型为“以新城为核心的中心城市功能网络节点”。在跨界地区起步发展阶段,跨界地区生产力水平较低,内部产业居住空间分布零散,由于行政区划边界的隔离,周边区域与大都市之间也未形成明显的空间联系。在跨界地区快速发展阶段,跨界地区以开发区为核心进行空间拓展,并依托其吸引中心城市企业技术外迁。在此过程中,跨界地区与中心城市远郊地区形成了点对点的功能互补。而在区域协同发展阶段,跨界地区依托区域交通设施打造居住新城。期间,汇聚大量郊区化人口的跨界地区与大都市中心城区构建了经济社会方面的互动联系,其不仅作为都市区的功能空间延伸融入中心城市,也重塑了区域以巨型城市为中心多点发展的城市区域网络。

其次,跨界地区的特殊性决定了其发展涉及到多层级政府治理,中央政府及地方政府均在不同阶段以迥然不同的治理逻辑推动跨界地区发展与区域协调整合。在以地区经济发展效率为主的企业主义治理逻辑下,跨界地区区县政府通过自发式地方营销、省市级政府进行垂直协调及水平建立合作伙伴关系推动跨界地区的经济社会发展和空间拓展。随着全球局势的变化和区域恶性竞争的加剧,中央政府为应对区域危机而采用运动型治理,通过建立正式的制度框架、重构跨界治理组织架构等正式政治行为引导跨界发展由非正式谈判转为正式合作,跨界地区与中心城市x的关系从竞争转为协同。该阶段跨界发展被中央提升到国家战略层面,以国家战略及区域战略为主导、多方行政主体共建的跨界合作项目成为大都市周边地区跨界发展的重要空间表征。在此阶段,中心城市与跨界地区之间也展现出强烈的生产要素整合及重构需求,政治、经济和社会协调空间的不断融合淡化行政边缘的壁垒效应,区域整体竞争力也因此得以提升[12]。

我国跨界地区作为多层级政府博弈的功能空间和战略性社会地域单元,其治理经历了由地方权力作用过渡到国家权力作用的尺度上移,最终形成现今的中央—地方权力主体共同协调达成共识的多层级管治格局。同时,跨界地区发展目标也由“以经济增长为导向的自身竞争力提升”转变为“以融入中心城市为重点的区域协调发展”。本研究重点关注大都市周边地区的跨界发展及动力机制的演变,未来将以跨界地区为重点研究不同跨界地区的横向竞合及纵向博弈关系,以形成更为完善的跨界地区发展及治理理论框架。

注释:

① 鉴于行政主体在法学上的概念较广,而当地政府的概念又较为模糊,甚至不够全面。本文所指的行政主体主要包括当地政府一级政府以及其分支机构、派出机构在内的组织单位。

②“一个龙头”主要指上海以浦东新区大开发为龙头,“三个中心”指上海建设经济中心、金融中心和贸易中心。

③ 2002年上海市政府“173计划”提出将青浦、松江、嘉定三地作为降低商务成本试点园区,计划自2003年5月上海市财政局、市外资委、市工商局等六部门签订《关于推进落实试点园区降低商务成本备忘录》后正式实施,这被视为上海与江浙两省在制造业方面的竞争。2003年6月,江苏省出台《省政府关于促进沿江开发的若干政策意见》(沿江八市战略),同年10月,浙江出台《关于杭州湾嘉兴经济开发区改善投资环境的实施意见》(环杭州湾战略)对上海之举进行回应,在土地征用、税收返还和财政贴息等方面给予优惠扶持。

| [1] |

王盈, 罗小龙, 许骁, 等. 双子城跨界融合研究——杭州临平与嘉兴海宁跨界发展的实证研究[J]. 经济地理, 2015, 35(8): 89-97. [Wang Ying, Luo Xiaolong, Xu Xiao, et al. Cross-boundary integration of a twin city: A case study of Linping and Haining[J]. Economic Geography, 2015, 35(8): 91-99.] |

| [2] |

Perkmann M, Sum N L. Globalization, regionalization and crossborder regions: Scales, discourses and governance[M]//Perkmann M, Sum N L. Globalization, Regionalization and Cross- border Regions. London: Palgrave, 2002: 3-19.

|

| [3] |

陈瑞莲. 欧盟国家的区域协调发展: 经验与启示[J]. 理论参考, 2008, 82(9): 61-64. [Chen Ruilian. Regional coordinated development in EU: Experiences and enlightenment[J]. Theoretical Reference, 2008, 82(9): 61-64.] |

| [4] |

Yang C. Multilevel governance in the cross- boundary region of Hong Kong Pearl River Delta, China[J]. Environment and Planning, 2005, 37(12): 2147-2168. DOI:10.1068/a37230 |

| [5] |

陶希东. 中国跨界区域管理: 理论与实践探索[M]. 上海: 上海社会科学院出版社, 2010: 13-15. [Tao Xidong. Cross-boundary Regional Management in China: Theoretical and Practical Exploration[M]. Shanghai: Shanghai Academy of Social Sciences Press, 2010: 13-15.]

|

| [6] |

Luo X L, Shen J F. A study on inter-city cooperation in the Yangtze River Delta Region, China[J]. Habitat International, 2009, 33(1): 52-62. DOI:10.1016/j.habitatint.2008.04.002 |

| [7] |

Shen J F. Not quite a twin city: Cross-boundary integration in Hong Kong and Shenzhen[J]. Habitat International, 2014, 42: 138-146. DOI:10.1016/j.habitatint.2013.12.003 |

| [8] |

魏宗财, 陈婷婷, 李郇, 等. 多层级治理视角下跨界地区合作模式探究: 以广佛为例[J]. 地理科学, 2016, 36(9): 1418-1425. [Wei Zongcai, Chen Tingting, Li Xun, et al. Cross-border region cooperation mode from the perspective of multi- level governance: A case of Guangzhou- Foshan[J]. Scientia Geographica Sinica, 2016, 36(9): 1418-1425.] |

| [9] |

刘永敬, 罗小龙, 田冬, 等. 中国跨界新区的形成机制、空间组织和管治模式初探[J]. 经济地理, 2014, 34(12): 41-47. [Liu Yongjing, Luo Xiaolong, Tian Dong, et al. Preliminary study on China's crossboundary new district informing mechanisms, spatial organizations and governance models[J]. Economic Geography, 2014, 34(12): 41-47.] |

| [10] |

沈建法. 城市跨界发展与融合——港深案例研究[J]. 城市规划, 2013, 37(6): 20-25. [Shen Jianfa. Cross-boundary urban development and integration: A case study of Hongkong and Shenzhen[J]. City Planning Review, 2013, 37(6): 20-25.] |

| [11] |

王绍博, 罗小龙, 唐蜜, 等. 基于共生理论的临京临沪地区跨界融合发展对比研究[J]. 地理科学, 2019, 39(11): 1681-1690. [Wang Shaobo, Luo Xiaolong, Tang Mi, et al. Development of cross-border integration of Beijing and Shanghai based on symbiosis theory[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(11): 1681-1690.] |

| [12] |

朱惠斌, 李贵才. 区域联合跨界合作的模式与特征[J]. 国际城市规划, 2015, 30(4): 67-71. [Zhu Huibin, Li Guicai. Modes and features for regional cross- border cooperation[J]. Urban Planning International, 2015, 30(4): 67-71.] |

| [13] |

陈小卉, 钟睿. 跨界协调规划: 区域治理的新探索——基于江苏的实证[J]. 城市规划, 2017, 41(9): 24-29, 57. [Chen Xiaohui, Zhong Rui. Cross- boundary coordination plan: A new exploration on regional governance: A case study of Jiangsu Province[J]. Urban Planning International, 2017, 41(9): 24-29, 57.] |

| [14] |

黄银波. 超越边界: 尺度重组中的跨境区域空间演化与治理转型——基于粤港澳大湾区的案例研究[J]. 城乡规划, 2020(1): 9-19. [Huang Yinbo. Beyond boundaries: Spatial evolution and governance mechanism of cross-boundary regions in rescaling: Research on Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area[J]. Urban and Rural Planning, 2020(1): 9-19.] |

| [15] |

陈浩, 张京祥, 李响宇. 国家空间分异与国家空间视角的中国城市研究思路初探[J]. 人文地理, 2017, 32(5): 9-16. [Chen Hao, Zhang Jingxiang, Li Xiangyu. An exploration to state spatial differentiation and Chinese urban studies through the lens of state-space theory[J]. Human Geography, 2017, 32(5): 9-16. DOI:10.3969/j.issn.2095-0446.2017.05.003] |

| [16] |

Parker R. Governance and the entrepreneurial economy: A comparative analysis of three regions[J]. Entrepreneurship: Theory and Practice, 2008, 32(5): 833-854. DOI:10.1111/j.1540-6520.2008.00258.x |

| [17] |

Perkmann M. Policy entrepreneurship and multi-level governance: A comparative study of European cross-border regions[J]. Environment and Planning C: Government and Policy, 2007, 25(6): 861-879. DOI:10.1068/c60m |

| [18] |

陈浩, 汪伟全, 张京祥. 都市区空间秩序建构的治理逻辑: 基于南京的实证研究[J]. 城市与区域规划研究, 2020, 12(1): 120-135. [Chen Hao, Wang Weiquan, Zhang Jingxiang. Ordering the spatial development of China's metropolitan area: A case study of Nanjing[J]. Urban Development Studies, 2020, 12(1): 120-135.] |

| [19] |

Li Y, Wu F L. Understanding city-regionalism in China: Regional cooperation in the Yangtze River Delta[J]. Routledge, 2018, 52(3): 313-324. |

| [20] |

Chien S S. New local state power through administrative restructuring: A case study of post-Mao China county-level urban entrepreneurialism in Kunshan[J]. Geoforum, 2013, 46(2): 103-112. |

| [21] |

Li Y, Wu F L. Towards new regionalism? Case study of changing regional governance in the Yangtze River Delta[J]. Asia Pacific Viewpoint, 2012, 53(2): 178-195. DOI:10.1111/j.1467-8373.2012.01479.x |

| [22] |

周雪光. 运动型治理机制: 中国国家治理的制度逻辑再思考[J]. 开放时代, 2012(9): 105-125. [Zhou Xueguang. Sports governance mechanism: Rethinking the institutional logic of China's national governance[J]. Open Times, 2012(9): 105-125.] |

| [23] |

吴瑞财. 治理体制、治理机制与国家治理的逻辑转换——中国国家治理变迁的一个观察视角[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2016, 37(2): 95-102. [Wu Ruicai. Governance system, governance mechanism and the logic shift of state governance: From the perspective of China's transition of state governance[J]. Journal of Jishou University(Social Science Edition), 2016, 37(2): 95-102.] |

| [24] |

王德, 顾家焕, 晏龙旭. 上海都市区边界划分——基于手机信令数据的探索[J]. 地理学报, 2018, 73(10): 1896-1909. [Wang De, Gu Jiahuan, Yan Longxu. Delimiting the Shanghai metropolitan area using mobile phone data[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(10): 1896-1909. DOI:10.11821/dlxb201810006] |

| [25] |

钮心毅, 王垚, 刘嘉伟, 等. 基于跨城功能联系的上海都市圈空间结构研究[J]. 城市规划学刊, 2018(5): 80-87. [Niu Xinyi, Wang Yao, Liu Jiawei, et al. Spatial structure of Shanghai conurbation area from perspective of intercity functional links[J]. Urban Planning Journal, 2018(5): 80-87.] |

| [26] |

上海市城市规划设计研究院. 循迹·启新: 上海城市规划演进[M]. 上海: 同济大学出版社, 2007: 49-57. [Shanghai Urban Planning and Design Research Institute. Evolution of Urban Planning in Shanghai[M]. Shanghai: Tongji University Press, 2007: 49-57.]

|

| [27] |

郑春荣. 欧盟逆全球化思潮涌动的原因与表现[J]. 国际展望, 2017, 9(1): 34-51, 145-146. [Zheng Chunrong. The reason and performance of the European Union anti- globalization thoughts surging[J]. Global Review, 2017, 9(1): 34-51, 145-146.] |

| [28] |

Wu F L. China's emergent city-region governance: A new form of state spatial selectivity through state-orchestrated rescaling: China's emergent city-region governance[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2017, 40(6): 1134-1151. |

| [29] |

黄丽鹏. 毗邻地区接轨上海的思考——以江苏省昆山市为例[J]. 上海农村经济, 2018(11): 39-42. [Huang Lipeng. Retrospect of the connection between adjacent areas and Shanghai: Taking Kunshan of Jiangsu province as an example[J]. Shanghai Rural Economy, 2018(11): 39-42. DOI:10.3969/j.issn.1671-6485.2018.11.014] |

| [30] |

张京祥, 殷洁, 罗震东. 地域大事件营销效应的城市增长机器分析——以南京奥体新城为例[J]. 经济地理, 2007, 27(3): 452-457. [Zhang Jingxiang, Yin Jie, Luo Zhendong. Analysis of urban growth machine based on great event marketing: A case study of Nanjing New Olympic City[J]. Economic Geography, 2007, 27(3): 452-457. DOI:10.3969/j.issn.1000-8462.2007.03.023] |

| [31] |

陈雯, 杨柳青, 张鹏, 等. 长三角区域合作类型、障碍和治理路径[J]. 城市规划, 2021, 45(3): 1-6. [Chen Wen, Yang Liuqing, Zhang Peng, et al. Types, obstacles, and governance paths of regional cooperation in the Yangtze River Delta[J]. City Planning Review, 2021, 45(3): 1-6.] |

| [32] |

张衔春, 栾晓帆, 李志 刚". 城市区域" 主义下的中国区域治理模式重构——珠三角城际铁路的实证[J]. 地理研究, 2020, 39(3): 483-494. [Zhang Xianchun, Luan Xiaofan, Li Zhigang. The restructuring of regional governance under the city-regionalism of China: A case study of the Pearl River Delta intercity railway[J]. Geographical Research, 2020, 39(3): 483-494.] |

| [33] |

胡剑双, 孙经纬. 国家—区域尺度重组视角下的长三角区域治理新框架探析[J]. 城市规划学刊, 2020(5): 77-83. [Hu Jianshuang, Sun Jingwei. Research of the regional governance model of Yangtze River Delta from the perspective of state-regional scale rescaling[J]. Urban Planning Forum, 2020(5): 77-83.] |