2. 中国科学院 地理科学与资源研究所,北京 100101;

3. 贵州师范大学 国际旅游文化学院,贵阳 550025

2. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, Beijing 100101, China;

3. School of International Tourism & Culture, Guizhou Normal University, Guiyang 550025, China

民族村寨旅游作为乡村旅游的类型之一,其发展方向已从增扩旅游资源规模逐渐转变为提高旅游体验质量[1]。旅游作为人们回应现代生活窘迫和寻觅精神家园的一种方式,情感贯穿于旅游过程始终[2],而情感在体验中的作用于二十世纪末“体验营销”概念提出后才得到重视[3],Schmitt将体验分为感官体验、情感体验、思考体验、行动体验和关联体验,其中情感体验指向情感并由情感激起,且包含认知和反应的过程[4]。旅游情境下也逐渐介入情感体验研究,Pearce提出旅游体验由情感、感官、关系、行为和认知成分构成,并将“情感”放在首要的位置[5],认为情感在塑造旅游体验中具有重要的整合作用[6],情感体验作为旅游者身体和情感亲历的过程,具有典型的历时性特征[7],旅游体验研究中也倾向于使用“情感体验”对旅游者进行情感上的描述[8, 9]。情感体验作为旅游过程中情感达到意识层面之上的情感感受[4, 10],反映出不同个体间情感与文化的交流和融合[11],既是主客互动的过程[12],也是互动作用的结果[13]。

民族村寨旅游中主客互动仪式的创建实践,为主客间情感与文化的互动和交融提供体验载体。主客互动仪式作为民族村寨旅游实践中基于民族文化、迎合旅游市场需求而创建的旅游产品,也兼具仪式的性质。一方面,从旅游产品视角,它是迎合旅游市场需求而建构的旅游吸引物,为触发旅游者情感反应潜力创造条件[14],并因其丰富的文化内涵与独特的互动方式为旅游者带来积极的情感体验;另一方面,作为仪式来看,它是少数民族传统文化的重要表征形式,也是最具地方特性的民族文化旅游建构场域[15],通过主客双方身体和情感层面的仪式互动,并经由仪式互动产生对地方文化的认同[16],进一步强化在民族文化的保护传承与旅游融合过程中旅游者对民族文化的情感体验效果,唤醒在日常生活情境中旅游者对仪式体验的情感消费忠诚[17]。厘清民族村寨旅游情境中符号化仪式建构在主客互动中的情感流变阐释及其唤醒方式呈现,有助于提升其文旅融合产品的文化可参观性和情感体验的具身性。

本文以柯林斯互动仪式链理论为框架,以情感体验过程为切入点,分析主客互动仪式中旅游者情感体验形成过程与仪式体验情感唤醒机制,为民族旅游地构建具有民族文化特色和情感体验价值的主客互动仪式提供理论借鉴。

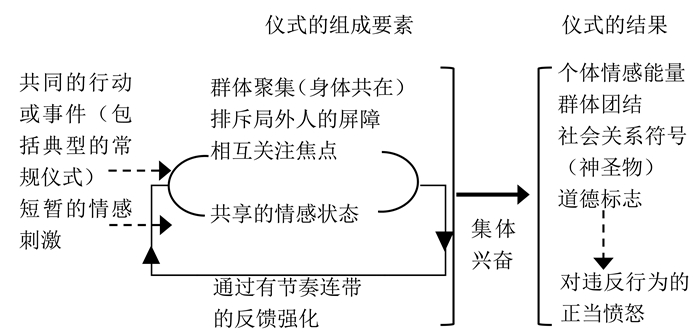

2 理论框架与研究方法 2.1 互动仪式链理论互动仪式链理论由社会学家兰德尔·柯林斯提出,并持续地论证了社会现实是由互动仪式链所构成[18](图 1)。首先,它是关于情境的理论,即一切互动都发生在一定的情境之中,情境不是指单个人,而是经由个人形成的社会关联和网络[19];其次,柯林斯极大关注了作为互动仪式核心要素的情感能量(EE),并认为情感能量可以解释人们在互动仪式中的行为。互动仪式作为短期情感增强为长期情感的变压器①,具体包含四个要素:①两个或两个以上人的身体置身同一场所;②对局外人设定界限以明确参与者身份;③人们将其注意力集中在共同对象或活动上以传递关注焦点;④人们分享共同情绪或情感体验;当各要素有效地综合积累到高程度的共同关注和情感共享时,产生个体情感能量、群体团结、代表群体符号等仪式效果[19],可进一步储备能量的认知功能,跨情境际遇产生仪式的情感唤醒。

|

图 1 互动仪式链[19] Fig.1 Interaction Ritual |

Graburn将旅游比作一场世俗的仪式,并提出旅游者一次完整的旅游经历就是一次完整的仪式[20];反观旅游过程也可以发现,仪式广泛存在于旅游情境中,且可划分为仪式性事件与仪式类体验活动[21]。情感和情境作为柯林斯互动仪式链理论重点关注的要素,在旅游世界中,这一理论命题对仪式类体验活动具有较强的现实解读力[22]。刘会燕在互动仪式与旅游体验相关性分析中提出互动机制将直接影响旅游体验的质量,而旅游体验过程就是主客互动的过程[23];Kiernan在其怀旧体育旅游研究中应用互动仪式链理论对旅游者“恋地”情结的形成进行分析[15];Dennis和David在南极旅游游客体验研究中着重关注旅游者与象征符号的微观互动对其情感体验产生的影响[24];谢彦君借助反结构理论与旅游仪式论对其进行修正,使之成为可系统解释旅游中情感能量聚集、形成和衰减的动力机制模型[22];徐英在内蒙古草场旅游互动仪式形成旅游者群体“集体兴奋”与“共睦态”体验研究中,提出互动仪式是达成旅游者高峰体验时情感聚集的路径和形式[25];Wood和Kenyon基于旅游事件的情感记忆分析集体共享、再现和重塑,强调情感能量具有跨越情境的特性[26],Davide则通过揭示跨国旅游与会者以何种活动形式在其家乡社区重现情感体验来解释这一特性[27]。

然而,现有互动仪式链理论对旅游情境中互动仪式的理论解读主要集中于互动仪式现象描述与体验分析、情感能量跨情境特性以及理论模型修正等方面,缺乏互动仪式情感体验的过程观察与跨情境后旅游者体验情感的唤醒机制研究。因此,本文以柯林斯互动仪式链理论为分析框架,“高山流水”敬酒仪式为观察案例,重点关注两个研究问题:一是探究民族村寨旅游情境下旅游者参与主客互动仪式的情感体验过程;二是挖掘民族村寨旅游者跨情境后其体验情感的唤醒机制。

2.2 观察案例西江苗寨位于贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县,是目前世界最大的苗族聚居地,西江苗族常以酒待客、以歌传情的方式迎送远道而来的客人,吸引大量旅游者前来体验独特的苗族文化之美。2013年以“高山流水”为名的敬酒仪式首次出现在西江苗寨,它以西江苗族文化为基质,融合苗族传统米酒、音乐、服饰等地方性元素,搭配长桌宴,成为西江苗寨旅游最受欢迎的主客互动体验项目。“高山”,顾名思义,与苗族世代居住于崇山峻岭之中相关联,而“流水”不单指从山间流下的泉水,还包括农耕生活中人们将泉水引入自家稻田中,水由高向低逐级流下的景象。此外,仪式中还包含苗家满月酒、红蛋等地方文化的嵌入:“敬酒的一个来源是苗家满月酒,亲家母把女儿嫁到我家生小孩后,亲家母一家人过来吃满月酒,喝酒的时候就和他们对着歌、相互打闹,表达心中的喜悦;红蛋有两个意思,一个是红(鸿)运当头,饿了在额头上敲三下剥来吃填饱肚子,也代表好运,还有就是在走山窜乡时辟邪用(B25)”。首先,敬酒仪式对农业耕作中高山引水方式与山间流水的采借将敬酒仪式模式固定,并表现出对本民族农耕文化的肯定与自信;其次,仪式敬酒人将旅游者比作“亲家母”并进行热情、周到的款待,以表达对其到来的喜悦之情,而红蛋相赠则是将旅游者当作亲人,预祝其鸿运当头、多吉多福。“高山流水”敬酒仪式作为西江苗寨旅游文化产品的典型代表,是自然环境、民族文化以及旅游开发共同作用下的产物,为触发民族村寨旅游者主客互动情感创造体验载体。

2.3 研究方法与数据来源研究采用参与式和非参与式观察法、深度访谈法进行数据资料收集。课题组于2019年6月6日至10日、9月12日至16日、11月15日至19日,分三次前往案例地展开调研,累计时长15天。通过相关书籍查阅及对苗寨自然环境、民俗博物馆调研,基本掌握案例地“高山流水”敬酒仪式形成的自然与民族文化背景,并前往敬酒仪式创始地进行具身体验。对18名民族村寨旅游者(预先由旅游者填写问卷,再结合填写情况展开访谈),6名仪式敬酒人及仪式创始人围绕主客互动、情感体验展开访谈,获得访谈录音、视频及图片若干,并整理为文字材料以便分析。参与式观察包括主客互动中旅游者的情绪、行为变化和仪式敬酒人的敬酒方式、肢体动作等;非参与式观察为观看敬酒仪式视频,参观敬酒场所、道具、服饰、名人体验留影等。访谈对象编码中以“A+编码”代表民族村寨旅游者,“B+编码”为仪式敬酒人与创始人(表 1)。

| 表 1 访谈对象概况 Tab.1 Overview of Interviewees |

根据柯林斯互动仪式链理论中身体置身、身份设定、焦点关注、集体兴奋、情感连带等界定角度,从仪式展演流程、“氛围场”情感刺激、仪式要素驱动三方面观察主客共同在场条件下“高山流水”敬酒仪式的“微观事件流”[19]。

3.1 仪式展演流程“高山流水”敬酒仪式是旅游者吃长桌宴时开展的具有特定流程的主客互动仪式,互动中仪式敬酒人为主体,旅游者为客体。首先,苗族姑娘们端着盛满米酒的酒壶和苗族男子捧着芦笙进入屋内,预示敬酒即将开始;苗族男子吹奏芦笙,苗族姑娘唱着苗歌踱步至旅游者身后将酒碗递到其嘴边,敬酒正式开始;然后,姑娘们依次将酒壶叠成“楼梯”般的“高山”,米酒如泉水般流入旅游者口中供其享用,直至尽兴为止;最后,由领头姑娘夹一块腊肉送进旅游者口中,表示该旅游者的敬酒结束。歌声不停、敬酒不断,仪式敬酒人将以上述方式与其余旅游者进行互动,直至敬完在场全部旅游者。

3.2 “氛围场”情感刺激仪式的开展需要特定的场所[17],场所的确定是达成仪式敬酒人与旅游者“共同在场”的前提,再经物质条件营造出主客互动“氛围场”[25],而氛围环境的营造导致旅游者情感的刺激,并对旅游者情感体验有积极影响[28]。经调研将物质条件分为建筑、服饰、照片、酒具、乐器五类,各类别均对主客互动仪式的开展起推动作用:“这么多明星体验留影,让我特别惊讶,很好奇它是怎么开始的(A01)”;“墙上挂的有敬酒的照片、衣服、芦笙,装修很有特色,氛围很好,期待‘高山流水’能快点开始(A13)”。情感的短暂刺激对共享情感起作用,而共享情感将导致共同行动形成,并产生相互关注的焦点[19]。场所确定与氛围场的营造,导致旅游者情感的刺激,产生对敬酒仪式好奇的共享情感,而共享情感促使旅游者共同期待敬酒仪式的开始,并使其成为旅游者相互关注的焦点。

3.3 仪式要素驱动仪式本质上是身体亲历的过程,人们聚集到同一地点开始了仪式的过程[19]。敬酒仪式开始前,旅游者多呈现松散、无序的状态,有的与亲友闲谈,有的品尝苗家米酒、菜肴,当身着苗族服饰的苗家姑娘端着酒壶、男子捧着芦笙探头进入屋内,旅游者纷纷朝苗家姑娘和男子望去,形成在场旅游者的初次关注(图 2a)。随敬酒仪式的推进,人们愈加关注其共同的行动,欢呼的人群也变得更狂热[19]:“气氛太嗨了,大家一边鼓掌,还一边大喊大叫的,我也忍不住跟着他们喊起来了(A02)”(图 2b),敬酒仪式尾声,现场气氛已被带到极高的水平,但仍有个别旅游者出于特别因素抗拒体验:“之前在网上看过这个敬酒的视频,感觉很夸张,不是很想体验(A10)”,最终经友人劝说进行了体验,当米酒经“高山”的酒壶,如流水般流入口中后,旅游者呈现出轻松、享受的状态:“朋友一直劝我说这个敬酒仪式很好,然后我就体验了一次,很享受酒慢慢流进嘴巴里的那种感觉(A09)”(图 2c)。芦笙演奏的停止,意味着主客互动的结束,敬酒仪式在仪式敬酒人的组织下有条不紊的按程序进行,旅游者情感得到有效积累,产生高程度的共享情感,在酒与歌的催化下,在场旅游者进入集体兴奋的状态。

|

图 2 敬酒仪式(参与式观察拍摄) Fig.2 Toasting Ritual (Participatory Observation and Shooting) |

在敬酒仪式过程观察中,厘清了“高山流水”敬酒仪式由进入到开展、再到结束的“微观事件流”。观察发现,敬酒仪式是由主体的仪式敬酒人发起,客体旅游者参与的主客互动仪式,仪式敬酒人在其中起重要的引领和推动作用。首先,仪式敬酒人借助物质条件营造出仪式“氛围场”,推动旅游者情感的刺激与文化空间建构,同时也构建出敬酒仪式的专属互动空间与界限,而界限不只是对局外人屏障,也是对无关要素干扰的阻绝;其次,敬酒仪式中地方文化的嵌入,其作用在于渲染极具苗族文化特色的氛围空间,展现苗族独特的歌酒情怀与待客文化;最后,仪式敬酒人贯穿主客互动始终,是敬酒仪式的组织者与引领者,其作用绝非仅是调动旅游者情绪,提升其情感体验质量,而是他们所担负的具有现实意义的角色任务,即以主客互动强化敬酒仪式中独特的民族文化机制,并推动旅游者理解与认同的产生,促成苗族文化传播。

分析可知,敬酒仪式主客互动中,旅游者与仪式敬酒人之间“我者”与“他者”的二元对立关系被解构[29],旅游者以“我者”身份参与到主客互动中,享受“他者”身份的仪式敬酒人为其带来情感的增强,而仪式敬酒人以“我者”身份自居,为“他者”身份的旅游者带去真实的苗族文化体验。经仪式要素驱动,主客双方均以“我者”身份一同参与互动,表征为旅游者以“我者”身份参与“我的”敬酒仪式,仪式敬酒人以“我者”身份引导“我带领的”敬酒仪式,双方一同建构起“高山流水”敬酒仪式集体记忆与补给旅游者情感能量,使其收获积极的情感体验。

4 情感体验的效果产出情感能量是民族村寨旅游者“高山流水”敬酒仪式情感体验效果产出的核心要素,并通过主客互动将旅游者短期情感转化为长期情感,其中短期情感来源于“微观事件流”产生的能量基线补给,长期情感产生于仪式情感体验的主体间性,其效果产出呈现群体团结、代表群体符号、道德感等,具有仪式连带性和层次性,是一个“连续统”[19]。

4.1 个体的情感能量补给旅游作为跨情境的社会交往活动,是现实生活中一种重要的情感交流方式,其内在驱动力是寻求情感匮缺的补偿[30, 31]。“高山流水”敬酒仪式作为民族村寨旅游情境下的主客互动仪式,互动中旅游者不仅能欣赏到传统的苗家音乐,还可感受畅爽的敬酒氛围,而仪式开始时旅游者表现的反向情感并不重要,因为仪式氛围场中存在一种情绪感染力,反向情感将被主要的群体情感所冲散:“之前觉得太浮夸了,一起喝不是更好?体验后才发现根本不是我想的那样,后面看别人的敬酒更有趣,叫他喝多点,不要停下来(A05)”;“敬我的时候没有很激动,反而是看其他人的敬酒把我带兴奋了,我跟着他们一起鼓掌、呐喊,那种感觉太舒服了(A06)”,其他旅游者也提到“兴奋”与“激动”(A01-16)的状态,而集体兴奋明显地包含了兴奋和激动的成分,并能单独增加情感能量[18]:“它让我感受到苗家人的热情,跟着他们的节奏鼓掌,大声的喊着,积攒很久的负面情绪都一扫而空了,整个人很舒畅(A08)”。现实生活的繁忙与苦闷使人们丧失闲适、安逸的生活状态,旅游便成为人们逃离现实生活苦闷的途径之一,而旅游中的互动仪式则为旅游者宣泄心中的苦闷与负面情绪提供助力,补给其日常生活中所匮缺的情感。

4.2 互动群体的情感团结由于互动仪式中感染性和主体间性的累积,互动群体形成的长期情感称为“情感能量”,从高端的自信、热情、自我感觉良好,到中间平淡常态,再到末端的消沉、缺乏主动性与消极的自我感觉[19],呈现积极的情感团结。敬酒仪式作为跨越地方的文化交往活动,是仪式过程的一种重要的情感交流方式[29, 31],主客双方共同注入自己的情感,并渴望得到对方回应:“敬酒时我们会拿出十分的诚意,让远道而来的客人感受到我们的热情。当他们跟着我们鼓掌、尖叫,是我最开心的时候(B19)”;“我想跟着他们唱,但我不知道他们唱了什么,但是我晓得他们是在欢迎我(A11)”。在民族村寨旅游情境中,该仪式成为主客双方情感交流的载体,铲平因情境与族际的跨越所产生的“陌生感”:“从来没有体验过这么有民族特色的仪式,我们和敬酒人都沉浸在敬酒仪式带来的欢乐中,一起欢呼、一起鼓掌(A09)”;旅游者被先前的互动体验赋予了成员性义务[19],主客双方借敬酒仪式建立起情感共通机制,实现敬酒仪式群体的情感团结。

4.3 符号对群体团结的增强互动群体情感团结的强化得益于互动仪式中的文化符号,形成于互动过程中观众有意识的关注情境内任一种表征化物质[19]。敬酒仪式中,仪式敬酒人借助氛围环境对旅游者的情感刺激与其进行互动,从最初旅游者“初次关注”到“共同关注”转变中,主客双方建立起情感连带机制,产生象征敬酒仪式的符号:“酒壶和衣服上的图案最有特色,都是苗族特有的东西,在其他地方是见不到的(A03)”;“米酒的印象最深,因为我在其他地方也喝过,但这里的米酒是最好喝的(A07)”;“整个敬酒过程我都在看芦笙,那么多细竹筒拼在一起,还能吹出这么好听的声,太神奇了(A18)”,其他旅游者也提及“酒具、米酒、芦笙、服饰(A03—A15,A17)”等元素令其印象深刻。敬酒仪式主客互动使旅游者真切地感知到苗族独特的歌酒情怀与待客文化:“都说苗族是好客的民族,这次真的感受到了,欢不欢迎都在歌里和酒里了(A15)”,相关元素也被其赋予具有苗寨地方特性的情感、文化意义,成为象征敬酒仪式并负荷主客情感的文化符号[19],而符号具有增强群体情感团结的作用,且有两种方式,一是具有情感连带的关注焦点,二是在个人身份与叙述中建立的符号[19]。当人群因某项活动而形成关注焦点时,较高程度的团结才可能出现,而增强的团结感将持续补给群体成员的情感愉悦和集体兴奋[18]。

4.4 仪式群体道德感主客互动仪式产生的情感能量具有道德意义,即维护群体中的正义感,尊重互动仪式中形成的群体符号,并防止其受到违背者侵害[19]。道德感起到促进互动仪式的持续开展,维护群体的团结与符号的作用。访谈中提到:“‘高山流水’是我首创的,融入了我们苗家的文化,体验过的都说它很好。其他地方是从这里复制去的,他们(旅游者)体验后觉得没这里好,又重新来体验(B25)”;“当朋友知道我要来这里时,都极力推荐我到这家来体验,说他们是最正宗的(A08)”。而违背群体团结及符号,与之相伴的是来自其他成员对该行为的正义的愤怒与谴责[18]:“这是第三次来体验,也有说它没意思的,但我们大家都会怼他(A04)”。旅游者参与主客互动后获得情感能量的补给,产生积极的情感体验。访谈中,如旅游者再次体验、朋友极力推荐、对体验不认真进行谴责等,清晰地体现出参与“高山流水”敬酒仪式互动的群体道德感。

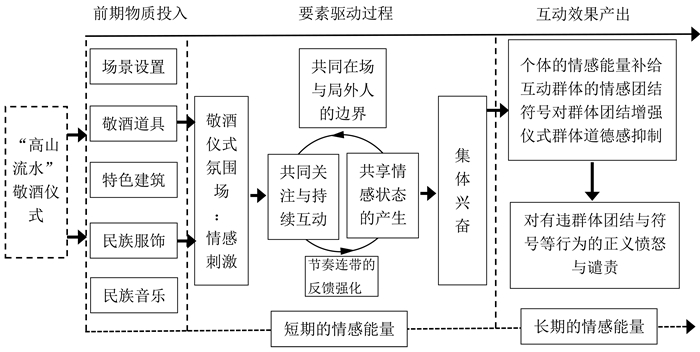

通过上述对主客双方互动过程的观察及其效果产出分析,揭示出旅游者参与“高山流水”敬酒仪式互动的情感体验及情感能量的转化过程(图 3)。依据参与观察将主客互动情感体验过程划分为三个阶段,分别是前期物质投入阶段、中期要素驱动阶段、后期效果产出阶段。物质投入阶段中,仪式敬酒人通过物质条件投入营造主客互动“氛围场”,刺激旅游者情感与形成局外人的边界;要素驱动阶段中,仪式敬酒人在借助道具与旅游者的互动中,将需要表达的情感与文化意义嵌入敬酒仪式中,将在场旅游者情绪带入集体兴奋的状态;互动效果产出阶段中,主客互动的顺利完结将产出个体情感能量、群体团结、群体符号、道德感,而互动仪式作情感能量的“变压器”,将个体短期的情感能量经由互动增压,增强为长期的情感能量,随互动效果一同产出。三个阶段之间相互紧扣,循序渐进,但其中第一与第三阶段的意义尤为突出。首先,第一阶段中主客互动“氛围场”的营造与仪式文化空间的建构,刺激旅游者情感,使其产生对敬酒仪式的期待与追随;其次,第三阶段中群体符号的产生尤为重要,经由要素驱动所产生的集体兴奋状态增强了旅游者情感,相关道具被敬酒群体赋予特殊的文化与情感意义,成为象征敬酒仪式的文化符号,并负荷长期的情感能量,将在跨情境后旅游者仪式体验情感唤醒中发挥重要作用。

|

图 3 敬酒仪式互动过程与效果产出 Fig.3 Interactive Process Mechanism and Output Effect of Toasting Ritual |

互动仪式产生并积累的长期的情感能量在认知功能储备上存在于人们的意识流和身体感受中,是人们跨情境(日常情境)生活中的持续稳定部分,通过互动仪式的文化符号再现,可在符号相遇、情感分享、仪式代入的际遇中,唤醒互动仪式的体验情感[19]。

5.1 情感唤醒方式观察 5.1.1 文化符号相遇经由敬酒仪式主客互动,旅游者收获情感能量的补给与增强,获得积极的情感体验,米酒、酒具、服饰、芦笙,以及敬酒仪式本身被旅游者赋予文化与情感意义,成为象征主客互动的文化符号。不论是普通观众的一般化符号,还是个人网络的特殊化符号,都将延续互动仪式中双方的情感负荷,并能起到唤醒情感的作用[19]:“有次去饭店吃饭,进去一看到墙上挂的芦笙,我立马就想起‘高山流水’的情形了(A14)”。此外,环境对情感唤醒也有积极的影响:“我家附近开了个叫‘小高山’的饭店,它里外装修都和吊脚楼很相似,每次从它门口过听到里面在吹芦笙、唱苗歌,(A11)”。日常生活情境中敬酒仪式的代入,不但增加了旅就想起在这里玩的经历了(A12)”。当旅游者在日常生活情境中再次与象征主客互动、负荷主客情感的文化符号相遇,便触发旅游者仪式体验集体记忆,唤醒其敬酒仪式体验情感。

5.1.2 体验情感分享情感是影响旅游者是否向他人推荐旅游产品的重要指标,拥有高水平积极情感的旅游者会展示出更高的满意度,也会有更强烈的推荐意图和行为忠诚[32]:“值得分享(A01-11)”;“希望他们知道我体验过‘高山流水’(A13)”,而良好的地方形象感知也会对其推荐意图产生积极影响[33]:“米酒从最高的壶流下来,就像寨子后面那些梯田一样,水从最高的那块田沿着水管往下流,很有当地的特色,下次我要带朋友来玩(A07)”。敬酒仪式以主客互动的方式将旅游者对旅游地形象感知从游览感知转变到体验感知,形成更为具象的苗寨形象感知,并收获更高的满意度和忠诚度,因此旅游者才乐意分享其仪式体验的情感,而仪式体验情感的分享一定程度上是旅游者主客互动集体记忆的重现,有效的唤醒了旅游者敬酒仪式体验情感。

5.1.3 敬酒仪式代入仪式代入是在仪式体验情感分享的基础上产生的,且比体验经历的分享更加有力,该方式不仅是敬酒仪式过程的呈现,也是旅游者仪式体验情感的唤醒增强。经由敬酒仪式主客互动后,旅游者获得情感能量积累,成为空间中可移动的情感储备器②,并以仪式代入方式向他人展示其储备的情感:“有次请朋友到家里吃饭,闲聊的时候我和另外两个朋友就提到了我们体验‘高山流水’的事,没体验过‘高山流水’的对它也很感兴趣,我就把‘高山流水’给他们说了一遍,然后还叫我们三个‘表演’,大家都很开心,后面还有朋友让我带他来体验正宗的‘高山流水’(A16)”。而旅游者在日常生活情境中的非正式代入使敬酒仪式并不按仪式流程发展,且互动双方转变为有体验经历者与无体验经历者:“我是和朋友吃饭才知道有这个仪式的,他们还给我看了好多敬酒的照片和视频,还模仿给我敬酒,我觉得这个仪式非常有趣,这次过来就是为了体验一下正宗的‘高山流水’游者与友人的情感互动,并造成无体验经历者情感的刺激,使其产生前往西江苗寨体验敬酒仪式的行为动机。

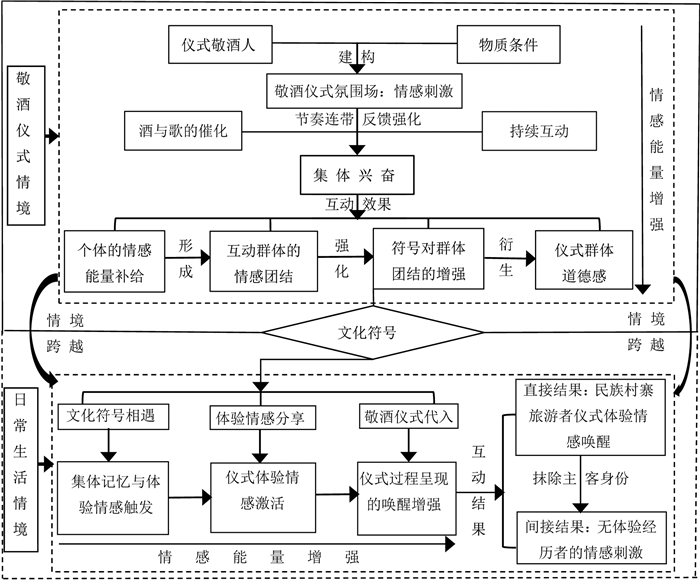

5.2 情感唤醒机制构建通过上述对“高山流水”敬酒仪式情境下旅游者情感体验过程、主客互动效果、跨情境后情感体验唤醒方式三部分的理论衔接,构建出旅游者主客互动仪式体验情感唤醒机制(图 4)。前文分析得知,经由敬酒仪式主客互动旅游者收获情感能量积累,是空间中可移动的情感储备器,且相关元素成为象征敬酒仪式与负荷主客互动情感的文化符号,上述两个因素将在跨情境后旅游者仪式体验情感唤醒中发挥重要作用。首先,文化符号负荷主客互动情感并具有象征敬酒仪式的作用,日常生活情境中旅游者与文化符号的相遇,将直接触发旅游者主客互动集体记忆,唤醒旅游者仪式体验情感;其次,旅游者作为仪式体验的情感储备器,通过仪式体验情感分享方式强化了主客互动集体记忆,并以语言、图片、情感激荡的方式协助被分享者建构虚拟的敬酒仪式想象空间,造成被分享者的情感刺激;最后,日常生活情境中敬酒仪式代入产生于仪式体验情感分享之上,且抹除了敬酒仪式中主客身份,成为旅游者(有体验经历者)和无体验经历者的互动,旅游者在其中充当仪式敬酒人身份,为无体验经历者建构指向真实的敬酒仪式互动空间,增强无体验经历者的情感刺激,导致其产生前往仪式创始地参与互动体验的行为动机。

|

图 4 体验情感唤醒机制 Fig.4 Arousal Mechanism of Experience Emotion |

本文以柯林斯互动仪式链理论为分析框架,“高山流水”敬酒仪式为观察案例,分析了民族村寨旅游情境下主客互动过程中旅游者情感体验过程,构建出跨情境后其仪式体验情感唤醒机制。研究发现:“高山流水”敬酒仪式作为迎合旅游市场需求而构建的主客互动仪式,由主客互动建构了旅游者的集体记忆与情感体验过程。首先,主客互动中仪式敬酒人以物质投入营造仪式“氛围场”,以道具、要素与旅游者展开互动,使之实现情感能量增强,达到集体兴奋状态,获得积极的情感体验;其次,经由主客互动,旅游者产生个体的情感能量补给、互动群体的情感团结、符号对群体团结的增强、仪式群体道德感等效果,并赋予相关道具以情感和文化意义,成为象征主客互动并负荷主客情感的文化符号;最后,返回日常生活情境中的民族村寨旅游者将以文化符号相遇、情感体验分享、仪式代入方式实现体验情感唤醒,三种方式呈递进关系,即集体记忆再现与情感触发到虚拟想象空间建构,再到仪式过程呈现。民族村寨旅游情境与日常生活情境是相互对立的情境,但经由文化符号的串联,成为理论上的有机整体。

6.2 讨论首先,针对旅游情境中主客互动现象的理论研究,国内外学界主要借助符号互动理论和互动仪式链理论为分析视角进行理论观察。符号互动理论解读主要关注主客互动过程中表征符号的产生及其对主客互动的意义建构以及主客互动间的角色认知与冲突[11],但对主客互动中非表征情感因素介入的理论深化和实践转化的解释力不足;互动仪式链理论解读重点聚焦在主客互动中旅游者情感能量的变迁,并将主客互动转化为旅游者积极情感体验形成的实践路径[15, 22, 24, 26, 27],理论研究上缺乏符号化仪式建构在主客互动中的情感流变阐释及其唤醒方式呈现。其次,从本文观察案例的实践情境解读也可知,民族村寨旅游实质上是一种跨族际的文化互动[34],其中所涉及的主客互动仪式是跨文化群体情感体验的表征化介质[12];“高山流水”敬酒仪式作为主客互动建构的仪式类文化旅游产品,在符号化表征苗族地域文化的同时,也承载了仪式主客双方情感与文化的非表征化互动和交融。因此,本文重点针对旅游情境中主客互动仪式情感体验研究的不足,聚焦柯林斯互动仪式链理论框架,观察“高山流水”敬酒仪式,详细阐述了民族村寨旅游者主客互动“仪式展演、场域刺激、要素驱动”的符号生产体系、“能量补给、群体团结、符号强化、道德抑制”的互动效果体系、“符号相遇、情感分享、仪式呈现”的唤醒方式体系,尝试构建了主客互动仪式情感体验“符号生产、效果产出、唤醒呈现”的解读框架。针对当前国内外文旅融合发展面临的关键实践问题在于旅游情境下如何提升文化生产的可参观性和文化体验的具身性[35, 36],研究多聚焦政策制度的体系设计而缺乏实践案例的理论观察[37],文旅融合实践研究转化理论解读的难度较大,上述解读框架也可为民族村寨旅游地构建具有民族文化特色和情感体验价值的主客互动仪式提供理论借鉴,本文今后会结合不同案例情景进一步检验解读框架实践指导的深化方向。

本文对民族村寨旅游地构建主客互动仪式提出以下建议:①乡村能人、村寨精英群体往往深悉民族村寨旅游地民族民俗文化变迁和旅游者体验情感需求,充分发挥该群体在仪式构建中的主导作用与重视旅游地居民在文化传承中的主体作用,将在与旅游地居民和旅游者共同探讨仪式构建过程中提升主客互动仪式的集体互动水平与情感融合程度;②主客互动仪式作为一种民族文化的展演,是地方性的文化符号[38],是主客互动的体验载体,加强对主客互动仪式文化内涵的挖掘,可将民族村寨旅游地提升为集情感交流与文化体验为一体的旅游目的地;③民族文化旅游市场驱动下构建的主客互动仪式作为一种情感体验型旅游文化产品,在产品经营与市场推广过程中,应注重民族文化符号建构、仪式代入方式创新、场所互动氛围营造,进一步补给和唤醒旅游者主客互动仪式的情感能量与忠诚情感体验。

注释:

① 引自柯林斯《互动仪式链》,指短期情感能量向长期情感能量的转化方式,用以表征敬酒仪式中主客互动对旅游者短期情感能量向长期情感能量的转化方式。

② 引自柯林斯《互动仪式链》,指符号作为主客情感的储备容器,用以形象化表征民族村寨旅游者的情感储备与体现文化符号的中介效应。

致谢: 衷心感谢审稿人在本文的文献梳理、逻辑结构、理论贡献等方面提出的宝贵修改意见。| [1] |

黄潇婷. 基于时空路径的旅游情感体验过程研究——以香港海洋公园为例[J]. 旅游学刊, 2015, 30(6): 39-45. [Huang Xiaoting. A study on the process of tourism emotional experience based on space-time path: A case study of Hong Kong ocean park[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(6): 39-45. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2015.06.004] |

| [2] |

魏遐, 潘益听. 中国旅游体验研究十年(2000—2009)综述[J]. 旅游论坛, 2010, 3(6): 645-651. [Wei Xia, Pan Yiting. Summarization of China's tourism experience research decade(2000—2009)[J]. Tourism Forum, 2010, 3(6): 645-651. DOI:10.3969/j.issn.1674-3784.2010.06.004] |

| [3] |

Pine Ⅱ B J, Gilmore J H. The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage: Goods & Services are No Longer Enough[M]. Boston: Harvard Business School Press, 1999: 23.

|

| [4] |

Schmitt B. Experiential marketing[J]. Journal of Marketing Management, 1999, 15(3): 53-67. |

| [5] |

Pearce P L, Wu M Y, Carlo M D, et al. Contemporary experiences of Chinese tourists in Italy: An on-site analysis in Milan[J]. Tourism Management Perspectives, 2013, 7: 34-37. DOI:10.1016/j.tmp.2013.04.001 |

| [6] |

Hosany S, Gilbert D. Measuring tourist, emotional experience toward hedonic holiday destinations[J]. Journal of Travel Research, 2010, 49(4): 513-526. DOI:10.1177/0047287509349267 |

| [7] |

李君轶, 张妍妍. 大数据引领游客情感体验研究[J]. 旅游学刊, 2017, 32(9): 8-9. [Li Junyi, Zhang Yanyan. Big data leads the research on the emotional experience of tourists[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(9): 8-9.] |

| [8] |

韩璐, 明庆忠. 少数民族仪式展演节庆旅游开发及经营模式构建研究——以德宏州"目瑙纵歌" 节为例[J]. 旅游研究, 2016, 8(2): 46-51. [Han Lu, Ming Qingzhong. Research on tourism development and business model construction of ethnic minority ritual performance festival: A case study of Mu Nao Zongge festival in Dehong prefecture[J]. Tourism Research, 2016, 8(2): 46-51. DOI:10.3969/j.issn.1674-5841.2016.02.007] |

| [9] |

侍非, 毛梦如, 唐文跃, 等. 仪式活动视角下的集体记忆和象征空间的建构过程及其机制研究——以南京大学校庆典礼为例[J]. 人文地理, 2015, 30(1): 56-63, 97. [Shi Fei, Mao Mengru, Tang Wenyue, et al. The construction process and mechanism research of collective memory and symbolic space in the perspective of ritual activity: A case study of celebration ceremony in anniversary of Nanjing University[J]. Human Geography, 2015, 30(1): 56-63, 97.] |

| [10] |

Otto J E, Ritchie J R B. The service experience in tourism[J]. Tourism Management, 1996, 17(3): 165-174. DOI:10.1016/0261-5177(96)00003-9 |

| [11] |

张机, 徐红罡. 民族旅游地区家空间的主客角色冲突研究——以丽江白沙村为例[J]. 地理科学, 2016, 36(7): 1057-1065. [Zhang Ji, Xu Honggang. The role conflicts between hosts and guests in home space in ethnic areas, Lijiang, China[J]. Scientia Geographical Sinica, 2016, 36(7): 1057-1065.] |

| [12] |

张机, 徐红罡. 民族餐馆里的主客互动过程研究——以丽江白沙村为例[J]. 旅游学刊, 2016, 31(2): 97-108. [Zhang Ji, Xu Honggang. The host- guest interaction process in ethnic restaurants: A case study of Lijiang, China[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(2): 97-108. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2016.02.015] |

| [13] |

Yeqiang L, Deborah K, Jeroen N, et al. Changes in emotions and their interactions with personality in a vacation context[J]. Tourism Management, 2014, 40: 416-424. DOI:10.1016/j.tourman.2013.07.013 |

| [14] |

韩璐, 明庆忠. 少数民族节庆仪式展演的文化象征与建构主义旅游真实性研究[J]. 旅游论坛, 2018, 11(4): 12-20. [Han Lu, Ming Qingzhong. Research on cultural symbol and constructivism tourism authenticity of minority festival ceremony performance[J]. Tourism Forum, 2018, 11(4): 12-20.] |

| [15] |

Kiernan O, Gordon. Emotion and memory in nostalgia sport tourism: Examining the attraction to postmodern ballparks through an interdisciplinary lens[J]. Journal of Sport & Tourism, 2013, 18(3): 217-239. |

| [16] |

刘博, 朱竑. 新创民俗节庆与地方认同建构——以广府庙会为例[J]. 地理科学进展, 2014, 33(4): 574-583. [Liu Bo, Zhu Hong. Construction of place identity and created folk festival: A case study of Yuexiu Temple Fair in Canton[J]. Progress in Geography, 2014, 33(4): 574-583.] |

| [17] |

谢彦君, 徐英. 旅游体验共睦态: 一个情境机制的多维类属分析[J]. 经济管理, 2016, 38(8): 149-159. [Xie Yanjun, Xu Ying. Common harmony in tourism experience: A multidimensional analysis of situational mechanism[J]. Economic Management, 2016, 38(8): 149-159.] |

| [18] |

乔纳森·特纳, 简·斯戴兹. 情感社会学[M]. 孙俊才, 文军, 译. 上海: 上海人民出版社, 2007: 61-65. [Turner J, Stets J E. Sociology of Emotion[M]. Sun Juncai, Wen Jun, trans. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2007: 61-65.]

|

| [19] |

兰德尔·柯林斯. 互动仪式链[M]. 林聚任, 王鹏, 宋丽君, 译. 北京: 商务印书馆, 2017: 1-237. [Collins R. Interactive Ritual Chain[M]. Lin Juren, Wang Peng, Song Lijun, trans. Beijing: Commercial Press, 2017: 1-237.]

|

| [20] |

纳尔什·格雷本. 人类学与旅游时代[M]. 赵红梅, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2009: 371-385. [Graburn N. Anthropology and the Age of Tourism[M]. Zhao Hongmei, trans. Guilin: Guangxi Normal University Press, 2009: 371-385.]

|

| [21] |

王晓丹. 论旅游中的仪式与仪式感[D]. 大连: 东北财经大学, 2015: 17-18. [Wang Xiaodan. Ritual and the Sense of Ritual in Tourism [D]. Dalian: Dongbei University of Finance and Economics, 2015: 17-18.]

|

| [22] |

谢彦君, 徐英. 旅游场中的互动仪式: 旅游体验情感能量的动力学分析[J]. 旅游科学, 2016, 30(1): 1-15. [Xie Yanjun, Xu Ying. Interactive rituals in tourist fields: Dynamic analysis of emotional energy of tourist experience[J]. Tourism Science, 2016, 30(1): 1-15. DOI:10.3969/j.issn.1006-575X.2016.01.001] |

| [23] |

刘会燕. 古村落旅游地互动仪式与旅游体验质量相关性分析——以柯林斯互动仪式链理论为基础[J]. 湖北经济学院学报: 人文社会科学版, 2010, 7(12): 63-65. [Liu Huiyan. An analysis of the correlation between interactive rituals in ancient village tourist destinations and tourism experience quality: Based on Collins interactive ritual chain theory[J]. Journal of Hubei University of Economics: Humanities and Social Sciences Edition, 2010, 7(12): 63-65.] |

| [24] |

Dennis Z, David P. Reconstructing the Antarctic tourist interaction ritual chain: visual sociological perspective[J]. The Polar Journal, 2015, 5(1): 146-169. DOI:10.1080/2154896X.2015.1025495 |

| [25] |

徐英, 谢彦君, 卫银栋. 旅游场的范畴建构——具身体验视角的思辨与草原旅游场的实证研究[J]. 经济管理, 2018, 40(10): 140-155. [Xu Ying, Xie Yanjun, Wei Yindong. The category construction of tourism field: The speculation from the perspective of embodied experience and the empirical study of grassland tourism field[J]. Economic Management, 2018, 40(10): 140-155. DOI:10.3969/j.issn.1671-0975.2018.10.040] |

| [26] |

Wood E H, Kenyon A J. Remembering together: The importance of shared emotional memory in event experiences[J]. Event Management, 2018, 22(2): 163-181. DOI:10.3727/152599518X15173355843325 |

| [27] |

Davide S. Memorable tourism experiences and their consequences: An interaction ritual (IR) theory approach[J]. Annals of Tourism Research, 2020, 81: 1-13. |

| [28] |

Wang J, Xie C, Huang Q, et al. Smart tourism destination experiences: The mediating impact of arousal levels[J]. Tourism Management Perspectives, 2020, 35: 1-11. |

| [29] |

陈莹盈, 林德荣. 旅游活动中的主客互动研究——自我与他者关系类型及其行为方式[J]. 旅游科学, 2015, 29(2): 38-45, 95. [Chen Yingying, Lin Derong. Study on the interaction between subject and guest in tourism activities: Types of relationship between self and others and their behaviors[J]. Tourism Science, 2015, 29(2): 38-45, 95. DOI:10.3969/j.issn.1006-575X.2015.02.004] |

| [30] |

谢彦君. 基础旅游学(第3版)[M]. 北京: 中国旅游出版社, 2011: 248. [Xie Yanjun. Basic Tourism(3rd edition)[M]. Beijing: China Tourism Press, 2011: 248.]

|

| [31] |

谢彦君. 旅游交往问题初探[J]. 旅游学刊, 1999, 14(4): 3-5. [Xie Yanjun. A preliminary study of tourism communication[J]. Tourism Tribune, 1999, 14(4): 3-5.] |

| [32] |

Bigné J E, Andreu L. Emotions in segmentation: An empirical study[J]. Annals of Tourism Research, 2004, 31(3): 682-696. DOI:10.1016/j.annals.2003.12.018 |

| [33] |

Kim J J, Fesenmaier D R. Measuring emotions in real time: Implications for tourism experience design[J]. Journal of Travel Research, 2015, 54(4): 419-429. DOI:10.1177/0047287514550100 |

| [34] |

Wood R E. Ethnic tourism, the state, and cultural change in Southeast Asia[J]. Annals of Tourism Research, 1984, 11(3): 353-374. DOI:10.1016/0160-7383(84)90027-6 |

| [35] |

张朝枝, 朱敏敏. 文化和旅游融合: 多层次关系内涵、挑战与践行路径[J]. 旅游学刊, 2020, 35(3): 62-71. [Zhang Chaozhi, Zhu Minmin. The integration of culture and tourism: Multi-understandings, various challenges and approaches[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(3): 62-71.] |

| [36] |

谢彦君, 卫银栋, 胡迎春, 等. 文旅融合背景下海南国际旅游消费中心的定位问题[J]. 旅游学刊, 2019, 34(1): 12-22. [Xie Yanjun, Wei Yindong, Hu Yingchun, et al. Exploring the construction of Hainan International Tourism Consumption Center from the perspective of the integration of culture and tourism: New positioning, restarting[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(1): 12-22.] |

| [37] |

戴斌. 文旅融合时代: 大数据、商业化与美好生活[J]. 人民论坛·学术前沿, 2019(11): 6-15. [Dai Bin. The age of integration of culture and tourism: Big data, commercialization and better life[J]. Frontiers, 2019(11): 6-15.] |

| [38] |

程安霞. 民间仪式中的身体叙事及其功能探究——以大理白族"绕三灵" 仪式为例[J]. 河南师范大学学报(哲学社会科学版), 2016, 43(4): 144-149. [Cheng Anxia. A probe into the body narrative and its function in folk rituals: Taking the Raosanling ritual of Bai People in Dali as an example[J]. Journal of Henan Normal University: Philosophy and Social Sciences Edition, 2016, 43(4): 144-149.] |