2. 兰州大学 资源环境学院,兰州 730000;

3. 内蒙古师范大学 旅游学院,呼和浩特 010022;

4. 根特大学 地理系,根特 B9000

2. College of Earth and Environmental Sciences, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China;

3. College of Tourism, Inner Mongolia Normal University, Hohhot 010022, China;

4. Department of Geography, Ghent University, Ghent B9000, Belgium

近年来,中国边疆城市接纳了大量就近城市化的少数民族人口,对城市原有民族间居住格局产生了巨大的冲击,民族混居成为此类城市的主要居住形态,但受制于城市社会管理体制、民族文化差异等外溢效应的影响,民族间交融亟待提升[1]。2014年5月,习近平总书记首次提出“推动建立各民族相互嵌入式的社会结构和社区环境”,并将其确定为全局性的民族工作方针,有助于构建新时代和谐民族关系,铸牢中华民族共同体意识,并为我国学界对民族居住融合研究指明了方向[2]。

居住融合研究源起于欧美城市内部族际间高度隔离的现状,鉴于隔离带来的族际关系恶化、教育资源分配不均、社会治安状况下降等负面作用[3, 4],西方学者和政策制定者积极寻求实现族际融合的途径,指出居住融合是族际关系发展的一个重要社会目标[5]。由此,族际间居住融合的影响因素成为研究重点,并逐步形成空间同化、地方分层两种主流理论[6]。

空间同化意味着居住融合,是族际间社会经济和文化同化过程的进一步演化[7]。该理论认为,少数民族只有适应主流社会文化、积累丰富的社会经济基础,才能进入主流社区,实现与主体民族的居住融合[6]。因此融合的当务之急在于提高少数民族的教育水平、适应主体民族的语言、获得职业声望以及增加收入[8]。对比文化适应和社会经济地位对居住融合的影响,研究者更强调后者的作用,即少数民族社会经济地位提升可最大程度地促进居住融合,而文化适应则只起适量的作用[9]。此理论为研究者在居住融合领域的探索提供了重要的支撑,很长时间内成为这一研究领域的基准模型[10]。

随后,一些研究者对比多个族群与美国主体民族间的居住融合,发现亚裔和拉美裔的居住融合演化在一定程度上符合空间同化理论的解释,而非裔则相反[11, 12]。这是因为同化理论假设主体民族和少数民族群体都有融合的积极取向,但现实却并非完全如此[13]。由此,地方分层理论在认可空间同化理论基础上,强调族际交往中主体民族的歧视束缚了少数民族群体居住选择的权利,最终导致已实现社会经济地位提升和文化适应的少数民族群体依然遭受隔离的待遇[14]。另外该理论还强调,少数民族住房偏好的影响也不容忽视[15]。住房偏好以族群特有的文化为基础[16],即少数民族对本民族文化的坚守所产生的“民族自我偏好”。人们倾向于相信、接近自己所属的族群,住房选择出现明显的民族偏好特色,导致不同民族群体的居住空间在许多城市都保持独立[17]。这一现象不仅存在于欧美城市,也存在于中国城市内部。如北京牛街回族聚居区的形成历史源于回族居民的宗教、生活习惯等方面的偏好[18]。此外,跨国族裔同样表现出群内偏好的特征,如广州的小北路非裔群体[19]、远景路韩裔群体[20]、上海古北地区日裔群体等[21]。因此,族际间居住融合的影响因素具有多样性,既受社会经济地位的影响,又受文化适应的作用,更不能脱离群体能动选择[3, 22]。研究者逐渐意识到两种理论的相互补充是解释族际间居住融合影响因素较为合理的依据[6]。

但是以上研究都基于族群同质化的前提,缺乏对族群内部异质性的分析。近年来,随着社会表征理论的兴起,研究者对群体行为的研究出现转向,群体内部异质性成为研究者关注的重点,克服了现代心理学主客体分离及群体同质化的认知论误区[23]。该理论认为,同一群体的认知和行为受不同来源地的影响存在内部差异。这是因为,社会、文化等背景是群体认知构成的深层次要素[24],对认知发生和发展起基础作用[25]。尽管归属于同一群体,但由于社会文化条件不同,成员间的认知内容和表现形式也不一致,即便对科学知识的表征过程也会产生差异[26]。地方承载着社会和文化意义,体现出独特的区域特征[27],由此社会成员认知是地方社会、文化价值观念的反映[28]。随着经济全球化的发展,部分研究者在社会表征理论的指导下,尝试将社会成员认知的区域差异作为研究的关键变量,探究来源地对其认知和行为模式的影响[24, 29, 30]。尽管当前这些研究并未涉及居住选择行为,但研究者指出“对特定群体居住选择进行更为详细的研究是必要的,因为群体内部存在历史背景、自身特征等多方面变化”[31]。

尽管族际居住融合是“互嵌型社区”直观且关键的空间表现形式,但国内对其研究相对滞后,无法满足新时代民族工作思想的政策实践需要。加之,目前国内外对理论的验证都基于群体同质化的前提,缺乏群体内部异质性的分析。鉴于此,本文以呼和浩特蒙古族居民为研究对象,采用多群组分析方法,尝试探讨不同来源地城市蒙古族移民居住融合的意愿及其影响因素差异。

2 研究设计 2.1 案例地概况呼和浩特作为内蒙古自治区首府,是一个以蒙古族为主体,汉族占多数的民族混居城市。在地方化条件及国家政策影响下,该城市蒙汉民族融合程度较高[32],成为具有中国特色民族地区城市的代表。另外,与伦敦、纽约等国际知名全球化城市不同,呼和浩特地处中国西部内陆地区,城市民族的多元化缺少国际移民元素和特征,其居住融合是弱全球化背景下原生民族日常选择的结果。

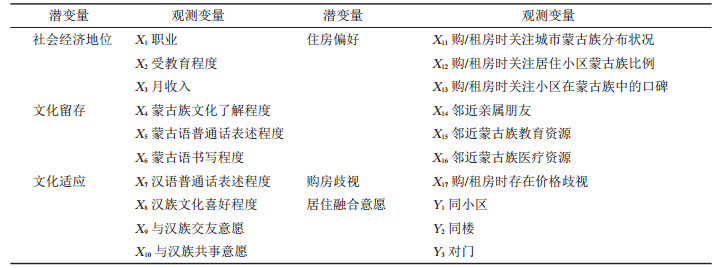

2.2 变量选择与指标设计根据空间同化和地方分层理论,居住融合影响因素可归纳为社会经济地位、文化适应、购房歧视、文化留存和住房偏好五个维度。Andersson指出社会经济地位是社会—经济解释模式的主要因素,而文化—族群解释模式则凸显族群文化和歧视[33]。据此,社会经济地位、文化留存和购房歧视可视作三类外生潜变量。同时,社会经济地位作为个体的经济基础,对文化适应和住房偏好产生影响[34];文化留存作为族群住房偏好的基础[16],影响着个体对主流社会文化的适应;购房歧视的核心在于社会等级制度的不公[3, 6],对文化适应产生推动作用[35],同时也对族群的住房选择、偏好产生影响。因此,可将文化适应和住房偏好两个维度视作内生潜变量。另外,住房偏好表现为同一族群成员的相互接近亦或分离,形成同质性或异质性交往,文化适应则在此影响下被弱化或激发[17]。

基于五个维度的内在联系,借鉴相关研究,维度指标(表 1)设定依据如下:社会经济地位方面,研究者根据Duncan的SEI指数,指出提高教育水平、获得职业声望、增加收入将促进族际居住融合[6]。基于此,本文社会经济地位维度选取“职业”、“教育”和“收入”三个指标。文化适应即为接受主流群体的文化符号系统及族际间的社会距离。因此,文化适应维度指标首先选定为:“汉语表述”、“汉族文化喜好”。而社会距离则根据Bogardus测度量表构建“共事”和“交友”两个具有递进关系的指标[36]。与文化适应相对,文化留存选定“蒙古族文化”、“蒙语表述”、“蒙语书写”三个指标。住房偏好方面,根据群内偏好研究,住房选择主要体现为对区域内本民族分布的关注[37],因此指标包括“关注城市蒙古族分布”、“关注居住小区蒙古族比例”。此外,Clark指出居民会从自身所属的族群中获取住房信息,并偏向于居住在亲人朋友所在的社区,同时城市文脉也是族群住房选择的偏好因素之一[38]。因此,住房偏好指标还包括:“关注小区在蒙古族中的口碑”、“邻近直系亲属”。由于调研中蒙古族居民表达了对教育和医疗资源的重视,因此,指标还包括“邻近蒙古族教育资源”和“邻近蒙古族医疗资源”两类。购房歧视方面,根据地方分层理论,购房歧视维度一般是指购/租房时,感受到房地产商或房东对少数民族的价格歧视,由此设定“价格歧视”指标。

| 表 1 变量的结构特征 Tab.1 Structural Characteristics of |

居住融合意愿设计为三个指标,分别对应“同住一小区(不包括同一幢楼)的态度”、“同住一幢楼(不包括对门)的态度”以及“对门而居的态度”。问卷中还设计了“来源地”题项。由于被调研对象来源地主要集中在内蒙古中东部地区,在问卷整理过程中,依据文化差异等缘由将其划分为“呼包鄂城市群辐射区”、“科尔沁农牧混合区”、“锡林郭勒牧业区”三大类。

2.3 问卷调查方案通过对工作且居住在呼和浩特城区蒙古族移民的抽样调查,获取问卷数据。调研时间为2017年3—7月以及2018年1—4月。在第一阶段调研过程中,调研者深入呼和浩特城区蒙古族较为集中的区域进行调研,共收回1216份问卷。剔除非三类来源地居民问卷及无效问卷后,于2018年1—4月针对三类来源地蒙古族移民进行了补充调研。最终两次调研共获得有效问卷877份,有效率为63.3%。其中呼包鄂城市群辐射区239份,科尔沁农牧混合区361份,锡林郭勒牧业区277份。在问卷调研开展的同时,对呼和浩特城区各类蒙古族移民进行面对面访谈,目的在于深入了解移民群体对于族际居住融合的主观认知。

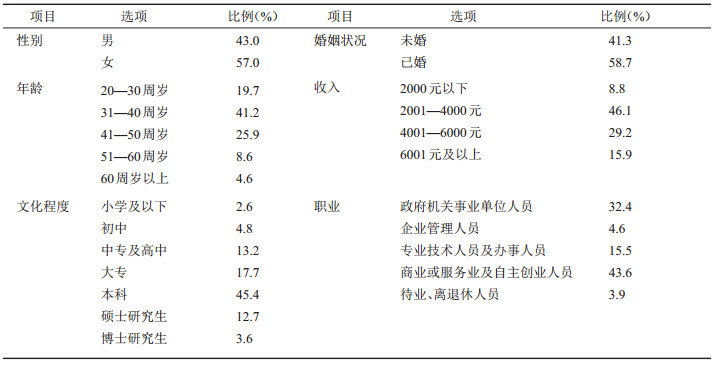

2.4 样本特征调研对象性别比例适中,年龄主要分布在20—50周岁之间,是源于对调研对象群体的界定。而20—30周岁的调研对象少于31—50周岁的群体,是因为研究仅涉及对蒙古族居民已有居住选择感知的调研,据此在呼和浩特市求学的蒙古族学生未被列入。文化程度主要集中在大专至硕士研究生之间。婚姻状况以已婚群体为主,收入主要集中在2001—6000元之间,而职业则主要分布在“政府机关事业单位人员”和“商业或服务业及自主创业人员”(表 2)。

| 表 2 样本基本情况 Tab.2 The Basic Information of Respondents in Survey |

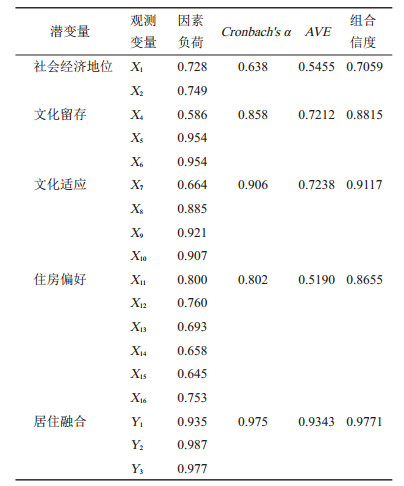

将居住融合意愿作为因变量,分析其余观测变量与融合的相关性。在877个样本量中,“价格歧视”、“月收入”两项与指标不存在0.01水平上显著相关。剔除后,问卷整体的克朗巴哈α系数提升至0.909。社会经济地位、文化留存、文化适应、住房偏好和居住融合量表的α系数分别为0.638、0.858、0.906、0.802和0.975。由此,对各量表进行组合信度检验。结果显示(表 3),5个分量表的组合信度都高于0.7,说明量表的测量信度比较好。

| 表 3 量表信度效度分析 Tab.3 Reliability and Validity Statistics |

量表的效度检验结果显示,总量表的Kaiser-Meyer-Olkin度量值为0.925,Bartlett球形度检验的近似卡方和显著水平均符合标准,这说明指标符合构建模型的要求。为进一步检验量表的效度,对同一分量表的不同题项进行收敛效度检测。各分量表的AVE值显示,5个分量表得分高于0.5,满足标准值的要求[39]。在此基础上,对量表展开描述性统计,并构建结构方差模型,进行多群组分析。

3 居住融合意愿的来源地差异 3.1 意愿差异借助SPSS19.0软件平台,对不同来源地的蒙古族移民居住融合进行描述性统计分析(表 4)。总体而言,不同微观层面居住融合的均值得分在2.97以上,说明蒙古族移民都不排斥居住融合。

| 表 4 不同来源地居住融合的均值比较 Tab.4 Mean Value Comparison of Residential Integration in Different Regions |

对具体来源地展开分析,均值结果显示(表 4),呼包鄂城市群辐射区的蒙古族移民对居住融合的接受程度最高,三类微观层面的融合均值都在3.9以上,说明来源于该区域的蒙古族移民对居住融合持较高的赞同态度。科尔沁农牧混合区的蒙古族移民对居住融合的接受程度次之,他们赞成在同一小区内不同民族共同居住的融合状态,对“同一幢楼”和“对门而居”的状态持稍微偏中立的态度,均值得分分别为3.30和3.18,接近赞同的临界点。锡林郭勒牧业区蒙古族移民的均值显示,对三种状态的居住融合持中立态度。

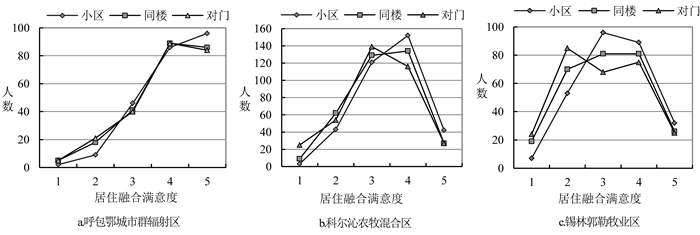

为更直观显示移民的选择,以融合作为横坐标(1至5代表非常不赞同至非常赞同),调研对象的数量作为纵坐标,对比三类来源地(图 1)。总体上,城市群辐射区移民融合意愿高于农牧混合区移民,牧业区移民的融合意愿与前两者相比稍弱,但三者未出现显著的分异状况。①呼包鄂城市群辐射区蒙古族移民居住融合的意愿最为强烈。在3个空间尺度上,大致都呈现出持续上升的趋势,尤其在“同一小区”选项内,“非常赞同”的人数最多。②科尔沁农牧混合区蒙古族移民居住融合的意愿较为强烈。3个空间尺度上的融合选择呈现倒“U”型结构,其中“同一小区”和“同一幢楼”2个尺度上选择“比较赞同”的人数最多。③锡林郭勒牧业区蒙古族移民在3个空间尺度上居住融合的态度选择同样呈现出倒“U”型结构。但与城市群辐射区和农牧混合区相比,其居住融合的意愿稍弱。

|

图 1 不同来源地蒙古族移民居住融合意愿对比 Fig.1 Comparison of the Willingness of Mongolian Immigrants from Different Regions |

为进一步探究影响移民居住融合意愿的关键性要素,本文采用多群组SEM分析,评判不同样本群体间模型的适配性。以来源地作为调节变量,将5类模型进行输出结果适配度比较,最终确定不做参数限制的模型。该模型的CFI值和GFI值高于0.90,RMSEA值介于0.037—0.044之间,卡方统计量显著性概率值高于0.05,说明多群组SEM分析与样本数据的适配良好。

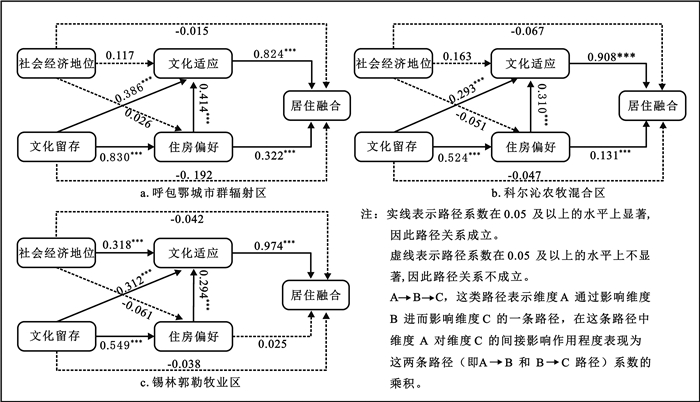

根据分析结果(图 2),“社会经济地位”、“文化留存”对三类来源地蒙古族移民的居住融合的直接影响未通过载荷系数显著性检验,而“文化适应”和“住房偏好”则相反。对比而言,四个维度对居住融合的影响程度、影响路径、路径系数等方面存在显著的差异。

|

图 2 居住融合影响因素的来源地差异 Fig.2 Differences in Influencing Factors of Residential Integration in Different Regions |

(1)“文化适应”对“居住融合”的直接效应通过载荷系数显著性检验,直接效应值为0.824。说明“文化适应”直接对呼包鄂城市群辐射区的蒙古族移民产生重要的影响。

(2)“住房偏好”对“居住融合”的总效应值为0.663,其中直接效应0.322,间接效应为0.341,间接效应主要通过作用于“文化适应”表现。说明这部分蒙古族移民在呼和浩特城市内部居住选择时,会重点考虑蒙古族以及蒙古族教育、医疗等设施的分布。“我是蒙族,不会蒙语,我想让孩子从小学蒙语,所以我买房子要离蒙幼、蒙小近一点,方便接送孩子。”(访谈对象WL,公务员,2017年3月)。“我父母年纪大了,身体不好,我也经常吃药。每次看病都找国际蒙医院的几个大夫,有时候还要住院。住的近些,省大事儿了。前段时间,我妈住院,来回跑得太麻烦了。”(访谈对象DL,民族商品店店主,2017年7月)

(3)“文化留存”对“居住融合”的影响路径主要体现在3个方面:一是通过影响“文化适应”对“居住融合”产生作用;二是通过影响“住房偏好”对“居住融合”产生连锁反应;三是先作用于“住房偏好”,而后对“文化适应”产生连锁反应,最终影响“居住融合”。这三条作用路径充分说明,蒙古族移民自身所具备的本民族文化并不会直接影响居住融合,但会通过“文化适应”和“住房偏好”表现出来。

(4)“社会经济地位”并不产生任何影响作用。结合调研访谈的结果,发现这部分群体多就职于政府和事业单位,进而推断社会经济地位对其并无影响。“我觉得我们蒙古族家长都比较重视自己孩子的学习成绩和学习态度,我就特别感谢我的父母,他们一直督促我好好读书。后来高考时,我在我们旗里蒙语高考卷成绩排名第二,选择了内大(内蒙古大学),本硕博都是,留校后一直当大学老师来着。”(访谈对象BY,高校教师,2018年1月)。

3.2.2 科尔沁农牧混合区(1)“文化适应”对“居住融合”产生直接影响作用,直接效应为0.908。与城市群辐射区蒙古族移民相比,“文化适应”的作用程度更为强大,这是因为农牧混合区移民接触汉族文化的几率少于呼包鄂城市群辐射区的移民,主要表现在“汉语普通话表述程度”稍弱,在日常生活中与汉族群体的接触程度要略微偏少。

(2)“住房偏好”对“居住融合”的直接效应也通过载荷系数显著性检验,直接效应值为0.131。说明来源于该区域的蒙古族移民对本民族分布状况、民族教育和医疗设施也较为重视。另外,“住房偏好”通过“文化适应”对融合产生间接影响作用。同样表明这部分蒙古族移民在住房选择过程中的偏好因素会通过其对汉族文化及群体的接受适应程度表现出来。“我是通辽蒙族,我媳妇是保定那边的,她是汉族。在师大上学的时候,我俩同班,我是班长,她是学习委员。我觉得她人挺好的,是我喜欢的类型,毕业后我俩还一起去了北京当北漂,觉得那生活不适合,还是在呼市好,同学朋友都在这里。刚买的房,是我媳妇看中的,她说好就好呗,听她的。”(访谈对象CKT,公司职员,2017年2月)。

(3)“文化留存”通过“文化适应”、“住房偏好”路径,只对“居住融合”产生3类间接作用的路径。另外“社会经济地位”也同样不产生任何影响作用。

3.2.3 锡林郭勒牧业区(1)融合的直接影响因素主要来源于“文化适应”,直接效应为0.974,远高于其他两类区域,说明,提高其汉族文化及群体的适应程度,能有效地推进民族间居住融合。“我的家乡在锡盟的阿巴嘎旗,我们上学时都是蒙语授课,来呼市上大学后才系统地学习汉语。我们锡盟的蒙语特别纯正,是蒙古语普通话的代表。现在呼市的很多蒙幼(蒙古族幼儿园)都喜欢招聘来自锡盟的幼教老师,家长们也非常关注幼儿园的老师是从哪里来的,都希望自己孩子的母语能学得更好些。”(访谈对象WYH,公务员,2018年1月)。

(2)“社会经济地位”通过“文化适应”路径对“居住融合”产生间接影响,说明随着移民“社会经济地位”的提升,“文化适应”和“居住融合”也会相应的得以增加。

(3)“住房偏好”未对“居住融合”产生直接影响。不过,“居住偏好”依然通过“文化适应”表现出来并作用于“居住融合”。

(4)“文化留存”则同样通过“文化适应”和“住房偏好”对居住融合产生间接影响。

3.2.4 三类来源地对比(1)“文化适应”对“居住融合”的影响作用表现依次为牧业区、农牧混合区、城市群辐射区。这是因为这三个区域蒙汉居民的交往程度依次递增。牧业区地广人稀,蒙古族文化保留较为完整,日常交流、媒体传播以蒙语为主。加之,该区域的蒙古族居民从小接受蒙语授课教育,多数移民只在接受高等教育时才开始接触汉语。因此,该区域的蒙古族移民“文化适应”的影响作用较为突出。农牧混合区蒙汉民族间的交往交流程度高于牧业区,其“文化适应”作用次之。呼包鄂城市群辐射区是内蒙古自治区城市化水平最高的区域,城市化促进了民族文化的交流,因此“文化适应”的作用也相对较小。

(2)“社会经济地位”的作用只体现在锡林郭勒牧业区,这是因为相比于其他两类移民群体,来自于该区域的蒙古族移民的受教育程度以及职业声望要小于其他移民。“我十来年前来的呼市,那时候在饭馆打工,挣不了几个钱。你也知道,挣得少就不愿意跟别人过多来往。这两年我做厨师了,工资不错,朋友也多了,经常下班和朋友吃点喝点。慢慢地也认识了一些汉族的朋友。”(蒙译汉)(访谈对象WF,厨师,2017年2月)。

(3)“住房偏好”对“居住融合”的直接影响路径,只体现在呼包鄂城市群辐射区和科尔沁农牧混合区。按照常理,该区域被认为是蒙古族文化保留最为完整的地方,由此这部分蒙古族移民的族源归属性较高。同时,研究表明少数民族移民城市融入过程中偏向接近本民族群体,便于构建社会关系网络[40]。因此,这类蒙古族移民“住房偏好”对民族间居住融合应产生直接的影响,但结果并非如此。可能的原因在于:其他两类蒙古族移民的社会经济地位相对较高,在住房选择过程中可以自由选择接近民族学校和民族医院等区域。而该区域在城市中属于核心区,房价相对较高。但牧业区移民,考虑的主要因素则是低廉价格,因此他们的住房偏好并不直接产生影响作用。“你也能看出来,我不是有钱的,高档的房子根本不敢想。孩子上学,老人也要养,就靠我俩干零活挣得这点钱,房子这块只要价钱低就行。不敢再挑别的。”(蒙译汉)(访谈对象CX,保洁员,2017年3月)。

(4)三个区域“文化留存”对“居住融合”的作用都通过“住房偏好”和“文化适应”间接表现出来,说明尽管蒙古族移民来源于不同区域,但他们所具备的本民族文化并不会对民族间的居住融合产生直接影响。

3.3 形成机理(1)蒙汉文化互动的凝聚作用。中国各族文化无主次优劣之分,但在历史发展过程中,由于不同区域蒙汉民族间交往的广度与深度并不一致,文化相互影响、相互渗透存在一定的差异,最终表现为特殊的地域文化特征[41]。地域文化所涵盖的蒙汉语言关系、互动社会生活习俗,为族际群体居住地归属感的形成提供了条件。文化互动悠久的地域造就生活于此的各民族居民共有的精神家园和身份认同。以呼包鄂城市群辐射区为例,该区域内部蒙汉民族间文化互动由来已久,文字语言的互通互融以及音乐、饮食等社会文化的交融,提升了蒙汉居民的社会凝聚力。

(2)农牧经济互补的推动作用。历史上汉族移民将农耕技术带入内蒙古地区,弥补了游牧经济下蒙古族居民物资短缺的问题;同时,游牧经济创造的畜牧乳产品,也丰富了汉族居民的日常生活所需,最终蒙汉民族结成“互相资以为生”生计方式。牢固的民族关系是建立在密不可分的经济联系之上,因此农牧业互为倚重的经济方式成为蒙汉民族关系的纽带。但由于内蒙古地域辽阔,自治区内部自然条件、社会因素、城市化进程等存在差别,使得区域间农牧经济互补程度不一,进而促成蒙古族群体对族际互动和交流的认知差异。

(3)中国民族政策的促进作用。中国不存在族际歧视,国家从政策层面保障、维护和发展各民族的平等团结互助和谐关系。在宪法的指导下,中国形成了以《民族区域自治法》为核心的各级各类民族政策体系,从法律层面保障并促进了民族间的全面平等与和谐。例如,制定“民贸三项照顾政策”;推行优先录取、减免学费、采取使用少数民族语言进行考试等政策;颁布民族地区财政支持政策。

4 结论与讨论空间同化理论和地方分层理论互为补充,表明族际和谐关系的建构是复杂变量系统的统一。但是,将族群简单划归为共享同质文化的分析范畴,则忽视了群体内部基于地方性日常生活实践的结构性分化。因此,本研究尝试运用社会表征理论探究族群内部异质性。研究表明,呼和浩特三类来源地蒙古族移民并不排斥族际间的居住融合,也不存在购房歧视,但存在部分细微差异:城市群辐射区移民的融合意愿高于农牧混合区移民,牧业区移民的融合意愿与前两者相比稍弱,但并无显著的分异状况;其次,社会经济地位、文化适应、文化留存和住房偏好等变量对三类移民居住融合意愿的影响程度、影响路径、路径系数等有所区分。

根据欧美研究结论,族际间居住融合的首要影响因素为社会经济地位,文化适应次之。但是,呼和浩特蒙古族移民的融合实践则与之相反。这表明中国不存在制度和事实上的民族分层,更不存在欧美等国所表现的民族间不可调和的利益矛盾和冲突。但是,由于部分蒙古族居民接触国家通用语言相对较少,民族间的互动由此受到影响,导致文化适应作用凸显。近年来,国内学界开始重视少数民族地区推广国家通用语言教育研究,指出该教育具有维护少数民族共享国家发展的权利,建构稳固态国家认同的深层次内涵[42]。因此,针对族际居住融合现状,内蒙古不仅需要重视义务教育阶段国家通用语言教育的稳步推进,而且需要重视国家通用语言的终身教育和社会普及。

尽管本研究尝试立足于族群内部异质性视角对蒙古族移民居住融合意愿的多样性进行探究,丰富了中国民族关系的认知。但今后尚需在以下几个方面加以完善:①民族间居住融合分析需考虑不同民族的认知,并将其进行对比;②仅从社会经济地位、文化适应、住房偏好等微观个体视角并不能全面揭示新时代中国民族交融的实际,亟需融入新的理论对其进行深化。

| [1] |

张会龙. 论我国民族互嵌格局的历史流变与当代建构[J]. 思想战线, 2015, 41(6): 16-20. [Zhang Huilong. On the historical evolution and contemporary construction of the pattern of mutual embedment of nationalities in China[J]. Thinking, 2015, 41(6): 16-20. DOI:10.3969/j.issn.1001-778X.2015.06.003] |

| [2] |

郝亚明. 族际居住格局调整的西方实践和中国探索: 兼论如何建立各民族相互嵌入式社区环境[J]. 民族研究, 2016(1): 14-26, 123-124. [Hao Yaming. On western practice and Chinese exploration in the adjustment of the ethnic inhabitation pattern: Also on the establishment of the community environment in which different ethnic groups are integrated[J]. Ethno-National Studies, 2016(1): 14-26, 123-124.] |

| [3] |

White M J, Glick J E. Achieving anew: How new immigrants do in American schools, jobs, and neighborhoods[J]. Russell Sage Foundation, 2009, 39(5): 619-621. |

| [4] |

Kent S L, Carmichael J T. Racial residential segregation and social control: A panel study of the variation in police strength across U.S cities, 1980-2010[J]. American Journal of Criminal Justice, 2014, 39(2): 228-249. DOI:10.1007/s12103-013-9212-8 |

| [5] |

Vang Z M. Housing supply and residential segregation in Ireland[J]. Urban Studies, 2010, 47(14): 2983-3012. DOI:10.1177/0042098009360220 |

| [6] |

Zubrinsky C C. The dynamics of racial residential segregation[J]. Annual Review of Sociology, 2003, 29: 167-207. DOI:10.1146/annurev.soc.29.010202.100002 |

| [7] |

Massey D S. Ethnic residential segregation: A theoretical synthesis and empirical review[J]. Sociology and Social Research, 1985, 69(3): 315-350. |

| [8] |

Bayer P J, McMillan R, Rueben K. An equilibrium model of sorting in an urban housing market[J]. Social Science Electronic Publishing, 2003, 860(1): 1-88. |

| [9] |

Wagmiller R L, Elizabeth GB, Karraker A. Does black socioeconomic mobility explain recent progress toward black-white residential integration?[J]. Demography, 2017, 54(2): 1-25. |

| [10] |

Myles J, Hou F. Changing colors: Spatial assimilation and new racial minority immigrants[J]. Canadian Journal of Sociology, 2004, 29(1): 29-58. |

| [11] |

Iceland J, Scopilliti M. Immigrant residential segregation in U.S. metropolitan areas, 1990-2000[J]. Demography, 2008, 5(1): 79-94. |

| [12] |

Friedman S, Tsao H, Chen C. Housing tenure and residential segregation in metropolitan America[J]. Demography, 2013, 50(4): 1477-1498. DOI:10.1007/s13524-012-0184-y |

| [13] |

朱荟, 郝亚明. 美国种族居住隔离理论的三种范式[J]. 贵州民族研究, 2016, 37(1): 16-22. [Zhu Hui, Hao Yaming. Theoretical paradigms of racial residential segregation in United States[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2016, 37(1): 16-22.] |

| [14] |

Bennett P R. The social position of multiracial groups in the United States: Evidence from residential segregation[J]. Ethnic and Racial Studies, 2011, 34(4): 707-729. DOI:10.1080/01419870.2010.527355 |

| [15] |

Havekes E, Bader M, Krysan M. Realizing racial and ethnic neighborhood preferences? Exploring the mismatches between what people want, where they search, and where they live[J]. Population Research & Policy Review, 2016, 35(1): 101-126. |

| [16] |

郝亚明. 美国的种族居住隔离: 理论与现实[J]. 世界民族, 2013(1): 38-46. [Hao Yaming. Apartheid in the United States: Theory and reality[J]. Journal of World Peoples Studies, 2013(1): 38-46.] |

| [17] |

Clark W A V. Ethnic preferences and ethnic perceptions in a multiethnic setting[J]. Urban Geography, 2002, 23(3): 237-256. DOI:10.2747/0272-3638.23.3.237 |

| [18] |

周尚意. 现代大都市少数民族聚居区如何保持繁荣——从北京牛街回族聚居区空间特点引出的布局思考[J]. 北京社会科学, 1997(1): 77-85. [Zhou Shangyi. How to maintain the prosperity of the minority community in modern metropolis: The layout from the spatial characteristics of Niujie Hui community in Beijing[J]. Beijing Social Sciences, 1997(1): 77-85.] |

| [19] |

李志刚, 薛德升, Michal Lyons, 等. 广州小北路黑人聚居区社会空间分析[J]. 地理学报, 2008, 63(2): 207-218. [Li Zhigang, Xue Desheng, Michal Lyons, et al. The African enclave of Guangzhou: A case study of Xiaobeilu[J]. Acta Geographica Sinica, 2008, 63(2): 207-218. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2008.02.010] |

| [20] |

刘云刚, 周雯婷, 黄徐璐, 等. 全球化背景下在华跨国移民社区的空间生产——广州远景路韩国人聚居区的案例研究[J]. 地理科学, 2017, 37(7): 976-986. [Liu Yungang, Zhou Wenting, Huang Xulu, et al. Production of space of South Korean enclave in Yuanjing road, Guangzhou[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(7): 976-986.] |

| [21] |

周雯婷, 刘云刚. 上海古北地区日本人聚居区族裔经济的形成特征[J]. 地理研究, 2015, 34(11): 2179-2194. [Zhou Wenting, Liu Yungang. Characteristics of the Japanese ethnic economy in the Gubei Japanese enclave of Shanghai city, China[J]. Geographical Research, 2015, 34(11): 2179-2194.] |

| [22] |

Wilkes R, Iceland J. Hypersegregation in the twenty-first century[J]. Demography, 2004, 41(1): 23-36. DOI:10.1353/dem.2004.0009 |

| [23] |

管健, 乐国安. 社会表征理论及其发展[J]. 南京师范大学学报(社会科学版), 2007(1): 92-98. [Guan Jian, Yue Guoan. Social representation theory and its development[J]. Journal of Nanjing Normal University (Social Science), 2007(1): 92-98.] |

| [24] |

Howarth C S. Towards a social psychology of community: A social representations perspective[J]. Journal for the Theory of Social Behaviour, 2001, 31(2): 223-238. DOI:10.1111/1468-5914.00155 |

| [25] |

管健. 社会表征理论的起源与发展[J]. 社会学研究, 2009, 24(4): 228-242. [Guan Jian. The origin and development of social representation theory[J]. Sociological Studies, 2009, 24(4): 228-242.] |

| [26] |

Bird S T, Bogart L M. Conspiracy beliefs about HIV AIDS and birth control among African Americans: Implications for the prevention of HIV, other STIs, and unintended Pregnancy[J]. Journal of Social Issues, 2005, 61(1): 109-126. DOI:10.1111/j.0022-4537.2005.00396.x |

| [27] |

朱竑, 钱俊希, 陈晓亮. 地方与认同: 欧美人文地理学对地方的再认识[J]. 人文地理, 2010, 25(6): 1-6. [Zhu Hong, Qian Junxi, Chen Xiaoliang. Place and identity: The rethink of place of EuropeanAmerican human geography[J]. Human Geography, 2010, 25(6): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2010.06.001] |

| [28] |

Crotts J. The effect of cultural distance on overseas travel behaviors[J]. Journal of Travel Research, 2004, 43(1): 83-88. DOI:10.1177/0047287504265516 |

| [29] |

Crotts J, Pizam A. The effect of national culture on consumers' evaluation of travel services[J]. Journal of Tourism, Culture and Communications, 2003, 4(1): 17-28. DOI:10.3727/109830403108750786 |

| [30] |

Martin S H, Bosque I D. Exploring the cognitive affective nature of destination image and the role of psychological factors in its formation[J]. Tourism Management, 2008, 29(2): 263-277. DOI:10.1016/j.tourman.2007.03.012 |

| [31] |

Marois G, Lord S. A statistical approach for analyzing residential isolation and its determinants for immigrant communities: An application to the Montréal Metropolitan region[J]. Applied Spatial Analysis & Policy, 2017, 11(3): 1-29. |

| [32] |

张薇, 杨永春, 史坤博, 等. 居住空间视角下多民族聚居城市民族融合格局演变及影响因素分析——以呼和浩特为例[J]. 地理研究, 2018, 37(2): 333-352. [Zhang Wei, Yang Yongchun, Shi Kunbo, et al. The evolution of ethnic integration patterns and their influencing factors in multi- ethnic cities from the perspective of residential space: A case study from Hohhot[J]. Geographical Research, 2018, 37(2): 333-352.] |

| [33] |

Andersson R. Socio-spatial dynamics: Ethnic divisions of mobility and housing in post-Palme Sweden[J]. Urban Studies, 1998, 35(3): 397-428. DOI:10.1080/0042098984835 |

| [34] |

Kyle C, Krysan M. Moving beyond the big three: A call for new approaches to studying racial residential segregation[J]. City & Community, 2016, 15(1): 18-22. |

| [35] |

Clark W A K. Residential preferences and residential choices in a multiethnic context[J]. Demography, 1992, 29(3): 451-466. DOI:10.2307/2061828 |

| [36] |

卢淑珍. 对称与不对称: 城市居民社会距离的代际传递——以珠三角地区为例[J]. 人口与发展, 2013, 19(5): 10-16, 56. [Lu Shuzhen. Symmetrical and dissymmetrical: City residents' intergenerational transmission of social distance in the Pearl River Delta[J]. Population and Development, 2013, 19(5): 10-16, 56. DOI:10.3969/j.issn.1674-1668.2013.05.002] |

| [37] |

Bobo L, Zubrinsky C L. Attitudes on residential integration: Perceived status difference, mere in-group preference, or racial prejudice[J]. Social Forces, 1996, 74(3): 883-909. DOI:10.2307/2580385 |

| [38] |

Clark W A V. Residential segregation in American cities: A review and interpretation[J]. Population Research & Policy Review, 1986, 5(2): 95-127. |

| [39] |

张薇, 史坤博, 杨永春, 等. 网络舆情危机下旅游形象感知的变化及对出游意向的影响——以青岛"天价虾事件" 为例[J]. 人文地理, 2019, 34(4): 152-160. [Zhang Wei, Shi Kunbo, Yang Yongchun, et al. The change in tourism image perception and its impact on travel intention under the internet public opinion crisis: A case study of Qingdao's "pricey prawn"[J]. Human Geography, 2019, 34(4): 152-160.] |

| [40] |

张志泽, 高永久. 城镇化进程中的少数民族流动人口城市融入研究[J]. 贵州民族研究, 2017, 38(4): 40-43. [Zhang Zhize, Gao Yongjiu. Urban integration research of floating ethnic minorities under urbanization process[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2017, 38(4): 40-43.] |

| [41] |

云中, 虎有泽. 基于文化互动的准格尔旗和谐民族关系构建[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2016(5): 22-27. [Yun Zhong, Hu Youze. Construction of a harmonious national relationship based on cultural interaction[J]. Journal of Northwest Minzu University (Philosophy and Socail Science), 2016(5): 22-27. DOI:10.3969/j.issn.1001-5140.2016.05.004] |

| [42] |

青觉, 吴鹏. 国家通用语言文字教育: 多民族国家认同建构的基础性工程[J]. 贵州民族研究, 2020, 40(9): 173-181. [Qin Jue, Wu Peng. Bilingual education: A basic project for the construction of muliethnic national identity[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2020, 40(9): 173-181.] |