“身体”是管窥和解读社会文化现象的重要视角[1, 2]。自西方社会科学的“文化”和“空间”转向以来,“身体”这一最小的空间尺度开始被引入到人文地理学的研究中,并在女性主义思潮的影响下兴起,成为解读多元社会和复杂文化现象的有力工具[3]。特别是对于城市中的社会边缘群体而言,身体及其相关的他者(other)、社会规范、空间融入等概念,在理解这些亚文化现象上具有较强的解释效力[4, 5]。与此同时,身体这一根源于女性主义的研究,更具有为边缘群体发声、引导主流文化理解和接纳他者文化、改善社会文化和经济中不公正现象的重要价值[6, 7]。在此背景下,基于身体视角解读他者与空间之关系的研究,成为人文地理学界关注的热点[8]。

现有研究关注了农民工、流动摊贩、性少数群体、拾荒者等他者群体,并运用身体地理学的理论视角,探讨了他们对城市公共空间的融入与利用,积累了一定的研究成果[9-12]。但相较之下,流浪者这一典型的他者群体,特别是那些长期夜宿于麦当劳等饮食空间中的流浪者群体(“麦宿者”,McSleepers),却尚未引起人文地理学者的重视。不同于一般的他者群体,“麦宿者”的他者特征与饮食空间规范存在较大冲突:他们“不洁净”、带有异味等身体特征,与强调整洁、齐净的饮食空间,并不相容;但他们却能长期存在于饮食空间,甚至将公共性的饮食空间转变为私人性的休憩空间。这一矛盾的社会现象,亟需身体地理学视角下的研究和解释。

鉴于此,本文以麦宿者为研究对象,探讨该群体的他者特征与身体实践,及由此带来的饮食空间融入,以期回应他者身体与城市公共空间之关系的理论议题,并丰富身体地理学的理论观点。在现实层面,本研究为深入了解边缘群体的生存实践、与主流群体的互动和对城市公共空间的融入等提供了有益案例,有助于促进对边缘群体的关注,推进城市空间正义的实践。

2 文献回顾 2.1 身体与他者对身体的认识起源于哲学领域。在此基础上,以梅洛·庞蒂等为代表的现象学传统、以涂尔干、莫斯、布迪厄等为代表的人类学传统和以尼采、福柯等为代表的谱系学传统对身体理论的发展起到了关键性的作用[13]。对应于这三个理论传统,身体研究的重点分别是身体实践、身体所隐喻的文化资本以及社会文化对身体的规训。以上流派虽未明确提及身心二元,但由于所探讨重点的分歧,一定程度上推动了身心二元论的发展。至1970年代,受女权主义思潮的影响,身体这一视角被重新认识,并推动了身体地理学(the geography of body)的兴起[3, 12]。身体地理学沿袭女性主义的身体观,强调打破二元对立,强调各种类型身体的平等性,如男性与女性、异性恋与同性恋等,旨在推动身体研究的多样化、情感化以及身体展演化[14, 15]。这也逐渐蔓延到了对于少数群体的关注,如反种族主义、后殖民主义和酷儿理论(queer theory)等[3]。对少数群体的身体研究,也被视为改善社会规范、不平等经济和社会文化关系的重要途径[8]。

身体地理学认为身体与空间相伴相生:一方面,身体是开展空间生产的基础,身体创造了空间、制定了空间规范;另一方面,身体也需符合特定的空间规范,空间及空间规范也约束并规训着身体[16, 17]。不少研究指出,只有符合特定空间规范的身体匹配在该空间时,身体才得以被安置,才能“适得其所”(in place);反之,当身体不符合空间规范时,身体会产生不安和被排斥感,陷入“不得其所”(out of place)[18, 19]。这种与特定空间规范不相匹配的身体常被认定为空间中的他者[5, 8]。进一步地,他者的身体常被认为是丑陋、不纯洁和越轨的,从而受到空间的驱逐、排斥和区隔[8]。如此种种,都显露出他者身体面临空间规范时的弱势和被动地位,但这并不意味着他者身体只能被动地屈服于空间和空间规范。相反,他者身体同样具有能动性,在受到空间或空间规范排斥时,他者同样能够利用其身体来与空间开展协商,从而实现空间的融入。

2.2 他者与城市空间融入身体实践在他者与城市空间的互动过程中起关键作用[12, 16]。所谓身体实践,是身体经验与时间、空间、社会相互作用的关系性结果[20],是身体在发挥作用过程中一切有意识以及无意识的行为[12]。饮食、睡眠、清洁、食物调节、锻炼等,都是身体实践的具体形式,在尺度上,它既是个体的,也是集体的[1]。本文借鉴前人对身体实践的理解,将身体实践定义为主体通过身体与时间、空间、自我、他人之间相互作用的过程,包括主体自主性的行为活动(主动)以及主体对外界的行为反馈(被动)。在此基础上,探讨麦宿者如何通过身体实践对城市公共空间进行协商与融入。

相关研究以农民工[17, 21]、性少数群体[11, 22]、拾荒者[12]、流动摊贩[10, 23]、街头艺人[24]等为研究对象,分析了这些他者与城市空间开展协商的策略。根据身体实践的实践对象可分为物质性的身体实践和非物质性的身体实践。就前者而言,主要有以下形式:改变身体特征,例如,打工妹通过美容、美甲、化妆、服饰,甚至整容等方式,实现从农村身体向城市身体的转变[17];将身体隐蔽在特殊空间,例如,性少数群体往往隐蔽在城市公园、茶馆、浴室等公共空间中[11, 25];利用身体的灵活流动性,这一身体实践典型地表现为流动摊贩、拾荒者、摩的司机等对城市街道的占有和挪用[10, 12, 26]。就后者而言,典型的实践方式是通过建立社会关系来实现空间融入,例如,流动摊贩往往基于群体内部之间的合作关系,共享信息和资源,从而应对城市空间的排斥[27, 28];再如,拾荒者群体不仅基于群体内部间的合作关系,还通过与主流群体建立业缘关系,以此获得庇护[12]。

不难发现,现有研究较多偏重在对他者物质性的身体实践研究,而对其非物质性的身体实践关注较为单一且偏狭。就物质性的身体实践方面,现有研究主要强调了身体的外在特征、隐蔽及流动等应对策略,但是对他者身体如何规避主流群体、主流空间规范等关注不足,特别是如何在时间层面规避主流群体等,更鲜少涉及。在非物质性的身体实践方面,现有研究较多探讨他者群体内部间的合作关系,而较少关注其与主流群体之间的联系,相关研究不能揭示“少数”与“主流”群体间的互动和协商。由于这些偏狭,现有研究未能深刻揭示他者与空间、与主流群体的作用机制,不免沦为“他者”的自我去“他者”。

2.3 饮食空间中的他者饮食空间是一类特殊的城市空间,其不仅是开展饮食生产与消费的商业空间,更是传承饮食文化、承载其他社会活动的公共空间[29, 30]。国内外相关研究以酒吧、咖啡馆、茶馆为例论证了饮食空间的多义性,指出透过饮食空间,可管窥人情、社交等更为宏大的社会关系[31]。麦当劳作为典型的饮食空间,在全球化进程中,也从单一的饮食空间扩展为人们日常休闲、社交和娱乐的文化空间。该空间不仅容纳着食客等消费群体,还容纳了众多非消费群体,如躲避家庭矛盾的妇女、做作业的学生、接送小孩的老人等[32]。但这些非消费群体并未因其“不消费”而被视为他者或遭受排斥,相反,他们因潜在的消费能力而被该空间接纳和安置。既有研究分析了这些非消费群体对麦当劳饮食空间的利用与融入[33]。但还有一类非消费群体——长期夜宿于麦当劳餐厅的麦宿者,鲜少受到关注。少量研究虽关注到这一群体,但大多停留在对现象的简单白描[34],尚未有理论层面的探讨,更无法揭示该群体融入饮食空间的过程机制。

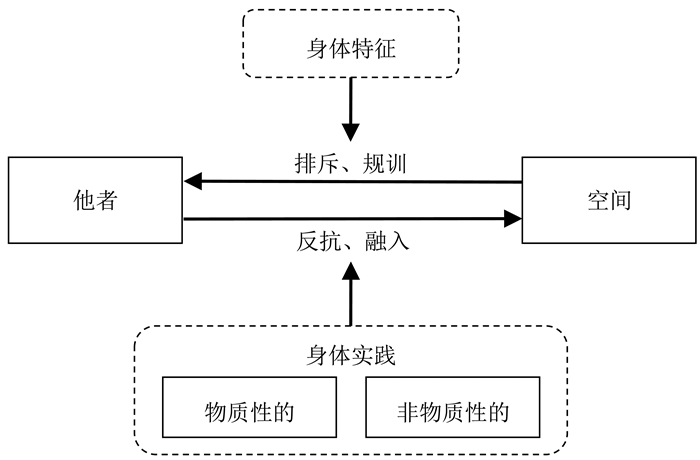

3 理论框架、研究案例与方法 3.1 理论框架身体观的视角为理解边缘群体对城市公共空间的融入提供了有效路径。通过上述的文献梳理,本文提炼了他者与空间相互作用的理论分析框架(图 1):首先,边缘群体由于不符合主流社会的身体特征而被识别为他者,从而受到空间的排斥和驱逐;与此同时,他者也会发挥身体能动的主体性,通过物质性的和非物质性的身体实践对空间进行反抗与协商,从而实现空间挪用与融入。本研究聚焦麦当劳空间中的麦宿者群体,通过剖析麦宿者身体特征的他者性,以及麦宿者如何通过身体实践弱化他者性,进而融入饮食空间,不仅能够重新解读饮食空间的文化内涵与意义生产,还能进一步理解身体、他者与空间、社会的关系。

|

图 1 他者的身体与空间相互作用的理论分析框架 Fig.1 The Theoretical Framework of the Interaction between Other's Body and Space |

本研究讨论麦宿者这一特殊的社会群体。广义上的麦宿者泛指在麦当劳餐厅过夜的人群,既包括暂时性过夜的求职者、旅游者和通宵自习的大学生等,还包括长期性过夜人群,如无家可归的流浪者和收入低而无力负担房租的低收入人群等。而本文讨论的麦宿者是狭义上的麦宿者,只针对长期夜宿于麦当劳饮食空间中的流浪者群体,并把该群体在麦当劳夜宿的这一时空界定为“麦宿空间”(Mccommodation)。当然,在肯德基等其他餐厅也存在类似现象,本文对麦宿者群体的研究同样适用于他者对其他城市公共饮食空间的融入。通过前期预调研,本文最终选取位于珠海市拱北口岸附近的某家麦当劳餐厅作为案例地进行研究。理由如下:第一,拱北口岸不仅是珠海市市中心且连通澳门特别行政区,人流量大、环境复杂,这里也是流浪者聚集的区域;第二,通过前期预调研发现,该麦当劳餐厅过夜的麦宿者较多,平均每天晚上有15位,多的时候高达21位,这为本研究提供了较为丰富的样本;第三,由于笔者居住在珠海,且调研经常是在夜间进行,选择珠海的麦当劳为案例地在一定程度上使得调研更加便利。

本研究采用质性研究方法,主要包括观察法和访谈法。隐蔽型观察是研究少数群体的重要研究方法之一,能够确保研究者比较顺利地进入研究现场,获得相对“真实”的信息,同时对观察对象的打扰也较少[35]。由于麦宿者带有鲜明的“异质”色彩,进入性难度较大,因此非参与式观察法成为进入该群体研究的重要研究方法。此外,本文还通过访谈法对该群体进行由浅入深的了解。作者于2018年1月到3月对案例地进行了调研,对该店的店长及员工、麦宿者、顾客进行了不同时间、不同程度的观察与访谈。首先是对店长及员工进行半结构式访谈,全面了解该门店的情况;然后在夜间10点到第二天早上8点与同伴坐在该店内假装学习和谈论,并对麦宿者、员工、顾客进行非参与性的观察,并做好观察笔记,共观察了五次;在观察结束后,再开始对麦宿者进行半结构式访谈;最后,在不同的营业时间段对就餐顾客进行半结构式访谈及对工作人员进行补充访谈。另外,本研究还搜集了自2006年以来网络媒体关于麦宿者的大量相关报道,辅以文本分析。

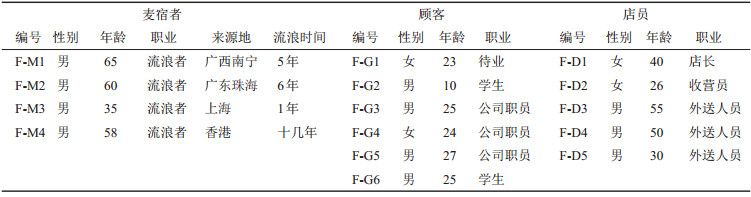

本研究共累计观察对象18人,其中麦宿者10人,就餐顾客5人,店员3人,整理观察笔记三万余字。观察的内容主要包括:麦宿者从进店到入睡再到离店的全部过程,重点关注其身体特征与身体实践;顾客在空间中的行为活动以及对麦宿者的身体反应;员工在空间中的行为以及对麦宿者的身体反应。访谈对象共计15人,其中麦宿者4人,就餐顾客6人,工作人员5人,访谈时间20分钟到2小时不等。被访者基本信息如表 1所示。针对麦宿者的访谈内容主要涉及个人基本信息、家庭结构情况、社会关系网络、工作经历、流浪经历、在麦当劳的夜宿经历等;针对店长及员工的访谈涉及对麦宿者现象的态度与看法、对待麦宿者的行为、措施等;针对在麦当劳就餐的顾客访谈的内容涉及对麦宿者现象的态度与看法、对待麦宿者的行为活动等。由于本研究只选取该门店作为案例地,在调研期间门店的店员及麦宿者是相对固定的人,因此,虽然访谈的人数较少,但信息饱和,访谈的对象也具有代表性。

| 表 1 访谈对象基本信息 Tab.1 The Samples of Interviews |

在麦当劳这个饮食空间中麦宿者的身体特征具有鲜明的他者性,并体现在物体的身体和实践的身体两个方面。物理身体的他者性体现在麦宿者“不干净、不卫生、带有异味”的身体表现与饮食空间“干净、卫生、无异味”的进餐环境之间的冲突;实践身体的他者性体现在麦宿者的私人空间行为与麦当劳的社会公共空间属性之间的冲突。

一方面,麦当劳餐厅作为一个饮食空间,以洁净卫生、明亮整洁的就餐环境而广受欢迎,在20世纪90年代更是推动了东亚地区公共卫生观念的革命[32]。干净、卫生的进餐环境不仅是消费者选择就餐场所的重要影响因素,也是餐饮服务及食品安全管理的基本要求[30]。然而,该饮食空间中的麦宿者却具有鲜明的“不干净、不卫生、带有异味”的他者性的身体表现。首先,在外形上,麦宿者以男性居多,往往头发较长、较乱,胡子也较长,大部分麦宿者穿着十分破旧和邋遢。并且这些麦宿者还会带着不少行李,通常是一个背包加上几个手提行李袋。这些行李中除了一些生活用品外,还会装有用于睡觉的毯子和被子。他们进店后会熟练的找到自己的位置,并用身体和行李占据属于自己的休息空间。这些行李和麦宿者的身体共同构成了他者的身体。另外,麦宿者的身体还具有明显的异味,这些异味散发到空气中导致麦宿者聚集的区域异味较大。也正是因为如此,工作人员会把麦宿者聚集区域内的空调的风开很大以便通风换气,在打扫卫生时也会对该区域进行额外的消毒与打扫。麦宿者“不干净、不卫生、带有异味”的身体表现与饮食空间“干净、卫生、无异味”的环境要求产生冲突,造成了物理身体的他者性。

另一方面,麦当劳餐厅作为一个社会公共空间,但是麦宿者进入该空间后的行为,就仿佛回到了自己家一样。他们进来之后,会先把行李放在椅子上,以占据一个属于自己的空间。放好行李后,有的会在自己的座位上换拖鞋、脱袜子、换衣服等;有的会在顾客留下的餐食里面寻找还能食用的食物;有的会去点餐台向服务员要一杯热水,打开报纸,戴上眼镜看一会书;有的会去洗手间洗漱刷牙等。这些麦宿者大部分都是一个人进出、独来独往,有的进来时也会与其他人点头示意,只有几个比较熟悉的,有时候会坐在一起聊会天。他们来到这里,就像下班回到家里,放下背包、脱掉外套、换上拖鞋,倒一杯水喝,坐着休息一会,然后洗漱睡觉。每个麦宿者都有自己熟悉、固定的位置,他们大多都会选择平躺着睡觉,有的睡在长条沙发椅上,一个人就能占满一张椅子;但由于沙发椅数量有限,更多的是把几张单人椅拼在一起当床。他们还会从行李袋中取出自己的被子、毯子,或铺在椅子上或盖在身上。有的麦宿者睡觉时觉得灯光太亮了,还会把伞撑开遮挡住头上方的光。除了在餐厅内部,餐厅外部也有一些麦宿者,他们有的是觉得里面的空调开太大了有些冷,有的是觉得里面的音乐声较大影响睡眠,有的是因为来的比较晚里面已经没有位置了。麦宿者在此空间中的行为就如同在“家”里一样,这种私人空间行为与麦当劳的社会公共空间属性之间产生冲突,造成实践身体的他者性。

5 麦宿者弱化他者性的身体实践与空间融入身体是主流文化识别他者的重要依据,同时也是他者挑战主流文化并为他者发声的武器[12]。通过研究发现,麦宿者利用麦当劳饮食空间的包容性和平等性,利用其身体作为语言和工具,通过物质性和非物质性的身体实践与饮食空间进行协商,在特定时空下进行去他者性,从而实现对饮食空间的争夺与融入。

5.1 物质性的身体实践——时空区隔首先,在时间上,麦宿者占据麦当劳餐厅的时间段为晚上十一点钟到第二天早上七点钟左右。相较于白天及高峰营业时间,这个时间段的顾客较少,属于营业低迷期。并且,该店的工作人员会在每天晚上十一点钟左右进行店内的卫生打扫,常驻这里的麦宿者熟知这一“规则”,所以他们一般都是在员工开始打扫卫生的时候才陆续出现。同时为了避免睡觉过程中被打扰或者被员工“骂”,他们会在工作人员打扫结束后才开始睡觉。并且在第二天早餐高峰期来临之前“起床”、收拾好行李并离开。如果他们没有按时离开,同样也会受到工作人员的驱逐。“白天不能影响别人做生意呀,睡到6、7点就要起来了……我在这里守规矩,我不会乱来。因为睡别人的地方,不是自己家,不能乱来。”(麦宿者,F-M2)顾客是该饮食空间的主流群体,但是麦宿者通过时间上的身体实践,与顾客错峰出现,在时间上与主流群体建立区隔,以减少身体特征与就餐环境和公共空间属性的正面冲突,在特定时间内弱化身体的他者性,从而促进饮食空间的融入。“我觉得还好吧,是呀,又不影响,他们是晚上在这里睡觉,我晚上又不来,我觉得没问题。”(顾客,F-G6)

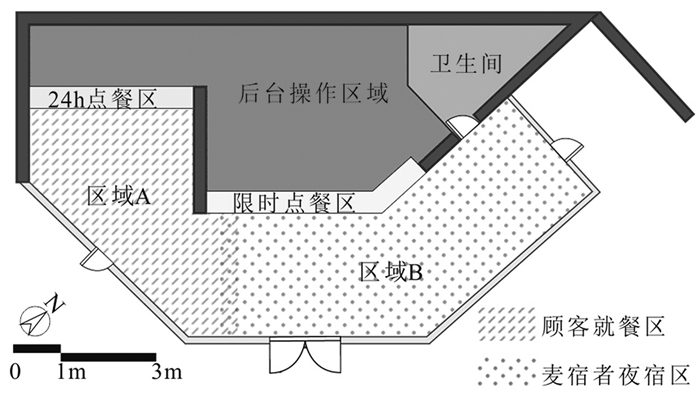

另外,在空间上,由于夜间顾客较少,麦当劳只开放一个点餐台,麦宿者选择远离点餐台且靠近厕所的区域进行夜宿(见图 2)。他们一般都睡在靠近墙角、墙边、柱子的位置,以减少对普通消费者的影响。同时,相对隐蔽的空间也能给他们带来安全感。“因为那边靠近点餐的地方嘛,他们(指顾客)一般都是坐在那边,我每次来都睡这个角落里,这里比较舒服,你看这个椅子,刚好这么两个拼起来,这么睡,这边还有柱子挡着。”(麦宿者,F-M2)但是由于麦宿者在此空间中的身体特征与饮食空间具有较大冲突,造成了明显的“不得其所”。这种“不得其所”的、越轨的身体特征会让消费者觉得是危险的,从而产生恐惧与排斥[36]。因此,消费者也会进一步与麦宿者建立一定的身体距离,从而获得一种身体的安全感。“害怕,因为他的行为和外表,他在翻别人东西吃。感觉是不正常的人,感觉像神经病。”(顾客,F-G2)“嗯,我不坐在那边,少的话还好,但是很多,有种被包围的感觉,说实话那边还有点不好闻的味道,感觉不舒服。”(顾客,F-G4)在麦宿者主动的边缘空间策略和消费者基于安全感建立的身体距离的共同作用下,夜间的麦当劳空间内部形成了麦宿者夜宿区与顾客就餐区的空间区隔。在正常营业时间段,如图 2所示,区域A和区域B皆为顾客就餐空间;但是到了夜间,这个原本的顾客就餐区域被区隔为两个空间,区域A是消费者主要进行饮食活动与休闲的空间,区域B是麦宿者夜宿的空间。麦宿者通过物质性的身体实践,在时间和空间上与顾客建立时空区隔,通过身体距离的建立,在特定时空中实现他者性的弱化,从而促进饮食空间的融入。

|

图 2 麦宿者身体实践下的时空区隔示意图 Fig.2 The Schematic Diagram of Temporal and Spatial Segregation in the Bodily Practices of McSleepers |

非物质性的身体实践体现在麦宿者通过对自我的身份实践、群体内部的集体实践和对主流群体的情感实践来实现饮食空间融入。麦宿者在对饮食空间进行争夺与协商的过程中,通过对自我身份认同的建构认为自己也是属于普通顾客的一种,从而驱动自我进行空间占有的身体实践;其次,通过群体内部的隐形约束,使得个体行为变成群体行为,以保证群体性的时空区隔,从而更好的实现对饮食空间的占有与挪用;最后,麦宿者利用空间中主流群体的同情心(sympathy)和同理心(empathy),与主流群体建立情感关系,以减少主流群体的排斥心理,增加主流群体的接纳心理,通过心理距离的减小,从而弱化他者的身份,实现饮食空间融入。

5.2.1 自我身份认同的建构麦宿者利用麦当劳空间的包容性和平等性来进行自我身份认同的建构,认为自己也是属于顾客的一部分,从而驱动自我的身体实践。首先,麦当劳具有“隐形”的“不驱赶”规定,顾客能够充分地享受营业时间,在用餐时不受干扰,即使吃完以后也不被“赶走”。很多普通消费者也会利用麦当劳空间的包容性,对空间进行挪用。麦宿者认为麦当劳隐形的不驱赶规定同样适用于自己,他们与那些不就餐但占用该饮食空间的顾客没有太大区别,他们自己也属于顾客的一部分。因此,他们也可以不消费却长期待在该空间中,并进行空间的置换与挪用。“麦当劳就是给人家睡觉的地方呀。你出过国吗,越发达的国家(越是这样)。你们出国留学也是,在国外没有宿舍,还要找地方住,刚去肯定都要在麦当劳待一段时间才找到地方住。改革开放的时候麦当劳就是中国人的救助站。”(麦宿者,F-M4)

另外,麦当劳自进入中国以来就给消费者创造了一种平等、自由的空间氛围。传统中国的餐厅是是顾客坐着点餐、服务员站着服务的形式,而麦当劳里的站立式点餐服务给人以平等的感觉——不只是消费者和销售者之间的平等,同时也是麦当劳对所有消费者都一视同仁的表现[33]。直到现在,麦当劳依旧给了麦宿者平等、包容、自由的空间氛围,他们认为这里没有太多的歧视和人身自由的限制,要比收容所自由舒适很多,因此他们更加愿意待在这里,把该饮食空间当做他们休息的地方、“家”和“居所”。“这段时间不是很冷嘛,附近搞了个避寒中心,那里有吃的有住的。那些在外面睡的就会被拉到救助站去,但是救助站不自由,不是想去哪就去哪,就像坐牢一样。有的人流浪惯了,不想去那里。像我们睡在这里就比较舒服自由,就像回家一样。”(麦宿者,F-M1)“旁边就有个收容所,但是那里不自由,只能待几个月,而且还要遣送我们回家,我不想回家。那里还有明确的时间规定,每天晚上几点之前就要回去就不能再出来了。”(麦宿者,F-M3)在外界因素的影响下,麦宿者利用饮食空间的包容性和平等性,对自我身份认同进行了建构,他们认为自己也是属于顾客的一部分,从而驱动自我的身体实践并对空间进行争夺。

5.2.2 群体实践的形成麦宿者在进行自我身份认同建构的同时,也通过群体内部的管理和约束将个体的身体实践变成群体的身体实践,从而将个体的时空区隔变成群体的时空区隔。通过研究发现,麦宿者内部具有权力的高低,权力高的会对权力低的进行管理和约束。内部权力的高低主要来自于进入此空间的时间先后,以及对“空间规则”的熟悉程度。在本案例地中有一位夜宿该麦当劳六年的麦宿者算是该群体的内部“管理者”。他是最早一批在此夜宿的麦宿者,夜宿时间最久。他依赖于夜宿该空间,同时也熟知这里的“生存法则”。因此,他遵守时空区隔的身体实践,并通过对新麦宿者的“管理”来实现群体内部身体实践的一致性。他的“管理”主要体现在对“不听话”的麦宿者进行说教和行为制止。“工作人员一般都不会赶我们,除非那些人乱搞。在这里,如果他不听话,我就会管他、‘揍’他(笑着说),‘揍’他他就听话了,因为这里人也乱七八糟的,你‘揍’他几下,他下次就听话了。那个老头前几天就被我‘揍’了,他睡到早上六点多七点钟还不起来,我就说他。我在这里面‘揍’了很多人。”(麦宿者,F-M2)笔者在观察中也发现:有一天晚上十一点半了工作人员还没有打扫卫生,有个新来不久的麦宿者困了想睡觉了,就开始搬动座椅准备“拼床”睡觉,这时那位“管理者”就开始进行制止和说教。“上海(麦宿者通常会以来源地进行称呼),人家还没拖地你怎么就搬椅子,卫生还没搞,等下人家又要吵……(看见那人并未停止,有些生气了,站了起来,挥着手)喂,上海,还没拖地怎么搞,等一下,等他拖完地再睡,不然我早就睡觉了,还没拖地你搞什么搞!”(麦宿者,F-M2)

如果有麦宿者不遵守规则,如较早在该空间睡觉,或白天不肯离开,或在空间中进行一些影响消费者就餐的行为,也会受到工作人员的训斥和驱逐,有时还会连累其他的麦宿者。因此,其他长期夜宿的麦宿者也会对新来的麦宿者进行管理,通过凝视、语言、身体等行为让他们遵守规则。从而使得个体的身体实践变成群体的身体实践,个体的时空区隔变成群体的时空区隔,进而保证麦宿者作为群体的空间融入性。这种群体实践的形成,一方面减弱了麦宿者作为个体的他者性,另一方面增强了麦宿者作为集体的空间权力,从而促进了“麦宿空间”的形成。

5.2.3 情感关系的建立为了能够长期夜宿于这一饮食空间,麦宿者不仅遵循时空区隔的空间规则,还通过与饮食空间中的主流群体建立情感关系,从而在心理距离上弱化他者性,以实现空间融入。首先,有的麦宿者会主动帮工作人员收拾顾客留下的餐盘,这不仅是为了自己能够获得一些剩下的食物,也是通过这种帮助增加工作人员的好感和信任,并建立一定的情感关系。工作人员也会因为“多一事不如少一事”,而被动的接纳麦宿者。“我们对他们没什么态度。我们这边很多的,晚上我们打扫完卫生,从这个角落一直过去睡满了,我们也没办法呀。也会收到一些客人投诉,说这边流浪汉过多,这边的经理也没有什么反应,或者行动。难道我们赶他们走吗?有时候正值外面下大雨,我们是不会的。你看那篇文章①写的真的很到位的,写每个流浪汉的一些行为作为,真的是很到位的。”(店员,F-D1)

另外,麦宿者不干净、不卫生的他者性的身体特征不仅让顾客感到害怕和排斥,也让顾客觉得可怜并产生同情心。麦宿者被消费者认为是弱势群体,作为“强势群体”的消费者认为不应该排斥和驱逐他们。有媒体曾报道某麦当劳餐厅驱赶流浪者的行为,之后引起社会热议,消费者纷纷要求麦当劳道歉。“我觉得不应该赶他们走呀,他们已经很可怜了,外面这么冷在这里睡还能暖和一些。”(顾客,F- G6)并且,由于该空间中还有很多其他的不消费群体,消费者还基于同理心而接受麦宿者对空间的利用。由于麦宿者只在夜间对该空间进行占有和挪用,很多消费者认为夜间的麦当劳顾客较少,麦宿者对空间的使用也是一种资源的合理利用,因此认为该空间应该接纳麦宿者。“好多人都在麦当劳坐着,也没有在用餐呀。比如说我们自己,我以前经常和发小在麦当劳里面打游戏、打牌,我们也不点东西,我们还要跟服务员要水喝,其实和流浪汉是一样的呀。而且晚上麦当劳的人也少,也算是空间的合理利用,也算是麦当劳做好事吧。”(顾客,F-G3)此外,麦宿者的空间融入不仅维护了麦当劳原有的企业文化和企业形象,也进一步提高了麦当劳在消费者心中的品牌形象。“我觉得员工好好呀,没有嫌弃他们。”(顾客,F-G4)麦宿者通过利用空间中主流群体的同情心和同理心来建立情感关系,拉近“我者”与“他者”之间的心理距离,从而减少主流群体的排斥心理,增加主流群体的接纳心理,进而在心理距离上弱化他者性,最终实现饮食空间融入。

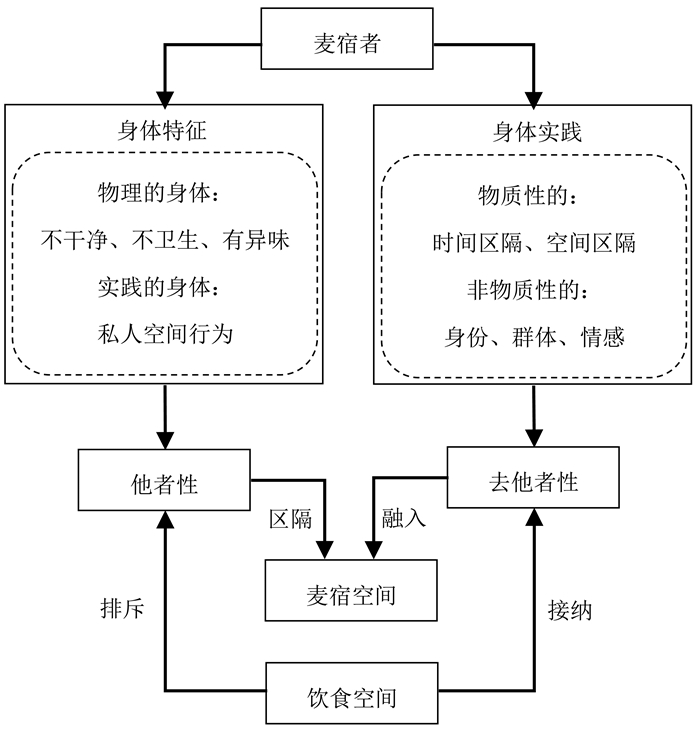

6 结论与讨论 6.1 结论本文基于身体地理学的视角,以麦宿者为例,探讨其身体特征的他者性,以及如何通过能动的身体实践与饮食消费空间进行协商,从而实现空间融入。研究发现(图 3):

|

图 3 麦宿空间形成的机制图 Fig.3 Mechanism Diagram of Mccommodation |

第一,麦宿者的身体特征在麦当劳这一饮食空间中具有鲜明的他者性,并体现在物理的身体和实践的身体两个方面。前者指麦宿者“不干净、不卫生、带有异味”的身体表现与饮食消费空间“干净、卫生、无异味”的进餐环境之间的冲突。后者指麦宿者的私人空间行为与麦当劳的社会公共空间属性之间的冲突。

第二,麦宿者通过物质性的和非物质性的身体实践对饮食空间进行争夺和融入。前者体现在:通过在时间和空间上与顾客建立时空区隔,产生一定的身体距离,在特定时空下实现他者性的弱化,进而实现饮食空间的融入。后者体现在:麦宿者通过对自我身份认同的建构认为自己也是属于普通顾客的一部分,从而驱动自我进行空间占有的身体实践;通过群体内部的管理和约束将个体的身体实践变成群体的身体实践,以保证群体性的时空区隔,从而更好的实现对饮食空间的占有;麦宿者利用空间中主流群体的同情心和同理心,与主流群体建立情感关系,拉近“我者”与“他者”之间的心理距离,从而在心理上实现他者性的弱化,最终实现饮食空间的融入。

第三,麦宿者一方面由于身体特征的他者性受到饮食空间的排斥,另一方面通过身体实践在一定程度上实现的去他者性而受到饮食空间的接纳,这种排斥和接纳的相互作用形成了寄生于麦当劳饮食空间中的特定时空下的“麦宿空间”。值得注意的是,“麦宿空间”既具有融合性也具有区隔性,它的形成也表明了,麦宿者在空间融入过程中的去他者性并不是真正的去“他者”,反而在时空区隔的情境下,“他者”的身份被进一步强化和凸显。

6.2 讨论在理解身体与空间之关系时,须突破以往静态的视角,采用动态的、循环的视角来审视身体与空间。本文发现,身体并非是被空间规范所镌刻和铭写的被动标本,相反,身体是生产空间、重塑空间规范的能动实体。由此,身体地理学不应以一种静态的、僵化的视角来看待身体,而应充分关注身体的被动性和主动性。具体到身体与空间的关系上,相关研究应注意到二者间的相互作用、动态生产的过程,以此从动态的、关系性的视角去理解边缘群体与城市空间融入之关系。

其次,身体是理解他者与自我的依据,为理解边界、关系、空间等提供了方法论层面的思考。具体而言,笔者在田野调查过程中,因与麦宿者近距离接触,经常闻到他们身上散发出来的异味和口气。特别记得,在一次访谈中接触到一位患有传染性疾病的麦宿者,当得知这一消息后、再闻到他们散发出的口气时,笔者会本能地感到身体不适。笔者的这些本能反应(visceral reaction)是物质性身体与内在精神性身体综合作用下的结果[37],反映了他者与自我的社会边界与区隔,其隐藏的信息、差异、关系等均是身体研究的重要内容和方法,然而这些本能反应却因其普遍性而常被忽视。由此,未来研究应充分审视类似本能反应所折射的社会规范、价值观念等,以此发掘身体研究的多重视角和方法,推动身体地理学在方法论层面的创新。

饮食空间作为一个消费空间,以往研究更多是关注空间中的生产者与消费者,较少有学者关注到空间中的非消费群体。本研究关注饮食空间中的非消费群体及非盈利性的互动关系,关注该空间中他者的身体与时间、空间、情感等之间的互动关系,为理解空间融入提供了新的视角,也丰富了身体地理学的实证研究。特别地,在探讨身体实践时,本文强调了物质性与非物质性身体实践的统一性,尤其凸显了情感性身体实践的重要意义。另外,已有关于他者对城市空间融入的研究主要是针对公有的社会公共空间,本文聚焦具有私有性的城市消费空间中的他者融入,是对以往研究的有力补充。最后,本文强调应该结合身体的主动性与被动性,以一种一元的、动态的、相互作用的观点来理解身体、空间以及身体与空间的关系。

注释:

① 该被访者说的“那篇文章”指的是2017年在微信公众号诸位发出的一篇题为“麦当劳,24点后不是快餐店”的推送文章,该文章受到网络的广泛关注,阅读量超过10万并被其他媒体相继转发。http://mp.weixin.qq.com/s/iMklAHihFkjDYgBHxLqILg。

| [1] |

Turner B S. The Body & Society: Explorations in Social Theory (Third Edition)[M]. London: SAGE Publications, 2008: 1-16, 161-162.

|

| [2] |

郑震. 身体: 当代西方社会理论的新视角[J]. 社会学研究, 2009, 24(6): 187-205. [Zheng Zhen. Body: A new perspective of contemporary western social theory[J]. Sociological Studies, 2009, 24(6): 187-205.] |

| [3] |

陶伟, 王绍续, 朱竑. 身体、身体观以及人文地理学对身体的研究[J]. 地理研究, 2015, 34(6): 1173-1187. [Tao Wei, Wang Shaoxu, Zhu Hong. The body, the view of body and the study of body in human geography[J]. Geographical Research, 2015, 34(6): 1173-1187.] |

| [4] |

Longhurst R. The Body and geography[J]. Gender, Place & Culture, 1995, 2(1): 97-106. |

| [5] |

Gregory D, Johnstion R, Pratt G, et al. The Dictionary of Human Geography (the 5th Edition)[M]. Singapore: Wiley-Blackwell, 2009: 50-52.

|

| [6] |

詹姆斯·斯科特. 弱者的武器[M]. 郑广怀, 张敏, 译. 南京: 译林出版社, 2011: 2-5. [Scott J C. Weapons of the Weak[M]. Zeng Guanghuai, Zhang Min, trans. Nangjing: Yilin Press, 2011: 2-5.]

|

| [7] |

Tangenberg K M, Susan K. Embodied practice: Claiming the body's experience, agency, and knowledge for social work[J]. Social Work, 2002, 47(1): 9-18. DOI:10.1093/sw/47.1.9 |

| [8] |

Barney W. Encyclopedia of Human Geography[M]. London: SAGE Publications, 2004: 345.

|

| [9] |

潘泽泉. 农民工、身体与社会: 理论争辩与经验研究[J]. 学习与实践, 2008(4): 140-146. [Pan Zequan. Migrant workers, body and society: Theoretical debate and empirical research[J]. Study and Practice, 2008(4): 140-146.] |

| [10] |

吴传龙, 孙九霞, 邓家霖. 旅游地流动摊贩的空间生存状态及其影响机制[J]. 人文地理, 2020, 35(4): 146-153. [Wu Chuanlong, Sun Jiuxia, Deng Jialin. Between in place and out of place: The spatial survival condition and its influencing mechanism of street vendors in Chinese tourism destinations[J]. Human Geography, 2020, 35(4): 146-153.] |

| [11] |

钱俊希, 朱 竑". 非正常" 的文化标签下"同志" 社会空间的生产——以广州市X公园"同志渔场" 为例[J]. 人文地理, 2014, 29(3): 35-43. [Qian Junxi, Zhu Hong. Constructed abnormality and the production of gay's social space[J]. Human Geography, 2014, 29(3): 35-43.] |

| [12] |

陶伟, 王绍续, 朱竑. 广州拾荒者的身体实践与空间建构[J]. 地理学报, 2017, 72(12): 2199-2213. [Tao Wei, Wang Shaoxu, Zhu Hong. Scavengers' bodily practices and spatial construction in Guangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(12): 2199-2213. DOI:10.11821/dlxb201712006] |

| [13] |

汪民安. 身体、空间与后现代性[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2005: 18-22. [Wang Minan. Body, Space and Postmodernity[M]. Nanjing: Jiangsu People' Press, 2005: 18-22.]

|

| [14] |

Dias K, Blecha J. Feminism and social theory in geography: An introduction[J]. The Professional Geographer, 2007, 59(1): 1-9. DOI:10.1111/j.1467-9272.2007.00586.x |

| [15] |

Moss P. Feminist Geography in Practice: Research and Methods[M]. London: Wiley-Blackwell, 2002: 43-56.

|

| [16] |

蔡少燕, 陶伟. 身体: 一个研究和解决城市问题的重要视角[J]. 国际城市规划, 2018, 33(6): 13-20. [Cai Shaoyan, Tao Wei. Bringing bodies into urban studies: A critical perspective for solving urban problems[J]. Urban Planning International, 2018, 33(6): 13-20.] |

| [17] |

蔡晓梅, 刘美新, 彭星星. 阶层流动: 美甲师的空间策略与身份协商[J]. 人文地理, 2018, 33(6): 44-52. [Cai Xiaomei, Liu Meixin, Peng Xingxing. Class mobility: Manicurists' spatial strategies and identity negotiation[J]. Human Geography, 2018, 33(6): 44-52.] |

| [18] |

Cresswell T. In Place/Out of Place: Geography, Ideology, and Transgression[M]. Minnesota: University of Minnesota Press, 2016: 3-11.

|

| [19] |

琳达·麦道威尔. 性别、认同与地方: 女性主义地理学概说[M]. 徐苔玲, 王志弘, 译. 台北: 台北群学出版, 2006: 10, 315-323. [Mcdowell L. Gender, Identity & Place: Understanding Feminist Geographies [M]. Xu Tailing, Wang Zhihong, trans. Taipei: Taipei Socio Publishing, 2006: 10, 315-323.]

|

| [20] |

乔安妮·恩特维斯特尔. 时髦的身体: 时尚、衣着和现代社会理论[M]. 郜元宝, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2005: 32-44. [Entwistle J. The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social Theory [M]. Gao Yuanbao, trans. Guilin: Guangxi Normal University Press, 2005: 32-44.]

|

| [21] |

朱虹. 身体资本与打工妹的城市适应[J]. 社会, 2008(6): 153-175. [Zhu Hong. Body being the capital and Dagongmei adapting to city life[J]. Society, 2008(6): 153-175.] |

| [22] |

魏伟. 公开: 当代成都"同志" 空间的形成和变迁[M]. 上海: 上海三联出版社, 2012: 67-103. [Wei Wei. Going public: The Production and Transformation of Queer Spaces in Contemporary Chengdu, China[M]. Shanghai: Shanghai Joint Publishing Press, 2012: 67-103.]

|

| [23] |

王权坤, 胡雪瑶, 艾少伟. 身份、流动与权力: 街头摊贩的空间实践[J]. 人文地理, 2020, 35(6): 35-43. [Wang Quankun, Hu Xueyao, Ai Shaowei. Identity, mobility and power: The spatial practice of street vendors[J]. Human Geography, 2020, 35(6): 35-43.] |

| [24] |

张鹏, 蒲卉. 此心安处是故乡——失范理论视域下城市街头艺人空间行为与治理研究[J]. 人文地理, 2020, 35(2): 39-47. [Zhang Peng, Pu Hui. Peace of mind is home here: Research on space behavior and governance of urban buskers from the perspective of social anomie theory[J]. Human Geography, 2020, 35(2): 39-47.] |

| [25] |

魏 伟". 酷儿" 视角下的城市性和空间政治[J]. 人文地理, 2011, 26(1): 50-55. [Wei Wei. A queer inquiry of urbanism and spatial politics[J]. Human Geography, 2011, 26(1): 50-55. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2011.01.011] |

| [26] |

Qian Junxi. No right to the street: Motorcycle taxis, discourse production and the regulation of unruly mobility[J]. Urban Studies, 2018, 52(15): 2922-2947. |

| [27] |

黄耿志, 薛德升. 1990年以来广州市摊贩空间政治的规训机制[J]. 地理学报, 2011, 66(8): 1063-1075. [Huang Gengzhi, Xue Desheng. Discipline and anti-discipline: Spatial politics of urban street vending in Guangzhou since the 1990s[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(8): 1063-1075.] |

| [28] |

黄耿志, 薛德升, 金利霞. 城市流动摊贩的微区位选择机制——基于广州市200个摊贩访谈的实证研究[J]. 人文地理, 2016, 31(1): 57-64. [Huang Gengzhi, Xue Desheng, Jin Lixia. Micro-location decision making of urban street vendors: Evidence from interviews with 200 vendors in Guangzhou[J]. Human Geography, 2016, 31(1): 57-64. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2016.01.042] |

| [29] |

蔡晓梅, 刘晨, 曾国军. 社交媒体对广州饮食文化空间的建构与重塑[J]. 人文地理, 2013, 28(6): 1-8. [Cai Xiaomei, Liu Chen, Zeng Guojun. The construction and re-construction of food cultural spaces in Guangzhou by the social media[J]. Human Geography, 2013, 28(6): 1-8.] |

| [30] |

曾国军, 王龙杰. 可持续饮食系统的研究进展与理论框架[J]. 地理研究, 2019, 38(8): 2068-2084. [Zeng Guojun, Wang Longjie. Sustainable food system: Review and research framework[J]. Geographical Research, 2019, 38(8): 2068-2084.] |

| [31] |

王笛. 茶馆: 成都的公共生活的微观世界(1900—1950)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2010: 426-430. [Wang Di. The Teahouse: Small Business, Everyday Culture, and Public Politics in Chengdu, 1900—1950[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2010: 426-430.]

|

| [32] |

詹姆斯·华生. 金拱向东: 麦当劳在东亚[M]. 祝鹏程, 译. 杭州: 浙江大学出版社, 2015: 44, 131-137. [Watson J L. Golden Arches East: McDonald's in East Asia[M]. Zhu Pengcheng, trans. Hangzhou: Zhejiang University Press, 2015: 44, 131-137.]

|

| [33] |

刘湘萍. 以公共空间形式进入中国的麦当劳[J]. 社会, 2003(1): 33-35, 32. [Liu Xiangping. McDonald's entering China in the form of public space[J]. Chinese Journal of Sociology, 2003(1): 33-35, 32.] |

| [34] |

Chow H G, Lam P J, Tsang H. How to be Homeless in Hong Kong: Survival Strategies among McRefugees and Street Sleepers[D]. Hong Kong: The University of Hong Kong, 2017: 18-19, 58-63.

|

| [35] |

陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京: 教育科学出版社, 2000: 227-233. [Chen Xiangming. Qualitative Research in Social Sciences[M]. Beijing: Educational Science Publishing House, 2000: 227-233.]

|

| [36] |

Douglas M. Purity and Danger: An Analysis of Concept of Pollution and Taboo[M]. London: Routledge, 2002: 1-30.

|

| [37] |

Hayes-Conroy J, Hayes-Conroy A. Visceral geographies: Mattering, relating, and defying[J]. Geography Compass, 2010, 4(9): 1273-1283. DOI:10.1111/j.1749-8198.2010.00373.x |