2. 南方科技大学 社会科学中心,深圳 518055;

3. 华东师范大学 全球创新与发展研究院,上海200062;

4. 北京师范大学 地理科学学部,北京 100875;

5. 中国科学院 青藏高原研究所古生态与人类适应团队,北京 10010

2. Center of Social Sciences, Southern University of Science and Technology, Shenzhen 518055, China;

3. Institute of Global Innovation and Development, East China Normal University, Shanghai 200062, China;

4. Faculty of Geographical Sciences, Beijing Normal University, Beijing 100875, China;

5. Group of Alpine Paleoecology and Human Adaptation (ALPHA), Institute of Tibetan Plateau Research, CAS, Beijing 100101, China

“一带一路”倡议提出以来,中国企业、团体、个人等“走出去”和国际合作的步伐加快,中国对外交流和海外项目成为地理学研究的一个热点。为解读“一带一路”和更宽泛的中国对外关系,国内学者在地缘环境、地缘关系、地缘结构等宏观解析和框架剖析上做出了许多努力[1-3],关注经济和战略层面,探讨中国参与国际经济合作的特征、格局和发展潜力等,为地缘研究奠定了坚实的基础。然而,在这些研究框架的诸多地缘要素中,地缘社会受到的关注则非常少,以“地缘社会”为关键词在中国知网搜索到的文章大多讨论历史时期国内特定地区的社会关系和地缘认同,缺少跨国视角下的解读。在“一带一路”的参与主体上,已有研究多关注国家、企业的国际行为,而对社会团体、个体等的关注较少。而中国“走出去”过程中,与境外民众和其他利益相关群体的争议,已明显嵌入在复杂的社会关系之中,并不能完全通过国家层面上的协议或谈判解决,因此需要打破国家领域的陷阱,更深入地分析沿线国家内部的社会环境和当地行为体的影响。

“社会”通常指占据一定空间、具有独特文化和风俗习惯的个体构建而成的群体,也有学者将之描述为这样的群体构成的错综复杂的网络和关系。古代的社会往往指城邦国家,是一种政治共同体;而到了近现代,黑格尔提出、马克思发展了“市民社会”或“公民社会”(civil society)的概念,将之区别于政治社会或政治国家;20世纪以来,又出现了新的呼声将经济领域从市民社会中分离出去,而更强调其社会整合和文化传播与再生产的功能[4]。虽然政治与社会呈现出逐渐分离的趋势,但两者仍然被认为是紧密联系的,一种主要的观点是政治认同构造了社会和社会行为体,社会关系是政治行动建构起来的[5]。由此,社会并不是客观的、自由的存在,而是与政治认同、冲突等存在互动的。本文在承认这种政治建构性的基础上,试图揭示社会同样可以影响政治,两者是相互建构的。出于此目的,本文采用了“地缘社会”的概念将政治与社会的概念结合,其中“地缘”主要指地缘政治,即国家之间或其他国际行为体之间的矛盾、冲突等,因此地缘社会的概念指示的是跨国尺度的地缘政治与国内市民社会之间的相互关系。

具体来讲,本文将地缘社会定义为在跨国情景下政府和企业之外的社会性团体、个人形成的关系的集合,其基本元素是具有国家尺度以上(跨国、国际或全球)联系的社会性的团体或个人,属于非国家行为体[6]。地缘社会关系是指这些元素对外和相互之间形成的关系连接,地缘社会环境则是这些元素和关系组合在一起构成的复杂的跨国网络情境,它影响着外来的企业、团体、个人等在当地的融入。由此,本文所指的“地缘社会”,首先是基于市民社会的概念,关注政府之外的行为主体,但并非将之与政治社会视为二元对立的关系,而是强调社会与政治之间的连接。其次,与单纯的社会或市民社会相比,地缘社会的概念更强调跨国和国际的关系层面,考虑更宏观的地缘政治背景及其与当地的互动。《Geopolitics》2017年的一期专辑讨论了地缘社会(geosocial)的概念和案例,主要从女性主义的视角考察留学生、移民等跨国行为体的家庭、社会、情感关系和认同及其体现的权力生产[7-9]。虽然其所提出的地缘社会并非与本文的界定完全相同,但这些研究为本文对不同行为体的关注和考察奠定了基础。地缘社会概念对于剖析中国在海外投资项目的遭遇主要的意义在于,它强调关注参与到项目或者事件中的多样化的行为体(个体及个体形成的群体)及其与其他行为体之间的互动,这为我们探寻事件的运作过程和机制提供了思路。

由于地缘社会的复杂性,难以在一篇文章中对所有要素进行全面的剖析,因此本文透过最具代表性和社会行动最为活跃的主体之一--非政府组织(non-governmental organization, NGO)来考察地缘社会环境。NGO是地缘社会的重要组成部分,也是连接其他元素的纽带。其在全球、国家、地方等多个尺度和跨尺度上具有较为广泛的影响力,并且相比起政府部门和私营企业而言具有公益性、灵活性、草根性、专业性等特点,因此能够联系和影响政府、市场和社会等多方力量[10]。广义来说,非政府、非盈利、非暴力的民间社会组织都可以称为非政府组织[11],又称非营利组织(non-profit organization, NPO)或公民社会组织,它通常被视为在政府和市场双失灵的情况下的补救手段,有时又被称为第三部门。在全球化程度不断加深、跨国机制日益多样化的情况下,各种国际组织、NGO、个人等非国家行为体对国际事务的深刻影响逐渐凸显[6, 12]。

当前关于国际情境中NGO作用的讨论形成了三种主要观点:一是认为NGO在全球发展和公民社会的形成中发挥着重要作用[13-15],二是认为NGO所发挥的效果并没有预想的成功,国家仍然发挥着主导作用[16, 17],第三种观点则认为比起反映民众需求和实现全球目标,NGO更注重实现自身组织利益,而可能忽视了地方民众的需求[18-20]。这些对NGO的研究一方面大多关注单个或者某个类型NGO自身的运作,而没有将其与更广泛的跨国关系和地缘背景联系在一起;另一方面以其为基础所构成的地缘社会环境对特定国际行为体的跨国行为的影响仍有待继续讨论。越来越多的研究开始强调重视中国国际合作中境外NGO的作用[21, 22],大多学者将NGO视为中国海外项目失败的重要影响因素,例如在缅甸反坝运动等事件的研究中,NGO的行为被指损害了中、泰、印等投资国在缅甸水电开发上的经济利益[23],缅甸的NGO通过引导密松水电站建设这一事件从地方事件转变为全国性事件等手段,推动缅甸排华思潮的产生和扩散[24];但也有学者认为对NGO了解不够和对其影响的忽视是项目受阻碍的主要原因[21]。但是,现有研究少有细致探讨“一带一路”等中国对外合作区域的地缘社会环境,对其中最为突出的NGO这一地缘社会要素的特点和行动逻辑也缺乏详尽具体的案例剖析。

柬埔寨丰富的NGO活动和项目及其与当地的政府、企业和其他社会群体的紧密联系为我们了解柬埔寨的地缘社会提供了一个恰当的切入点。借助一手的实地调研和二手公开数据资料等,本文拟探讨以下两个方面的问题:①柬埔寨的NGO与中国投资项目概况如何?②在柴阿润水电站的案例中,事件是如何发展的?NGO在其中发挥了什么影响?这种影响的形成机制是什么?通过对柴阿润事件中NGO等地缘社会主体影响力的展现和形成机制的分析,本文认为市民社会与更宏观的地缘政治之间存在相互影响,一方面市民社会的政治行动能够影响政治决策和跨国计划,另一方面地缘政治干预会影响社会中权力关系的变动和公民社会的行为。

地缘社会提供了一个有别于地缘政治和地缘经济的框架,来寻求领域控制和资本积累之外的解释,帮助我们认识在政治和经济都可行的某些情况下,一些跨国活动为何依然会产生问题,引发冲突,哪些行为体在其中发挥着重要作用。深入研究地缘社会,宏观层面上有助于提升对综合性治理体系的认识,完善对国际公共事务决策和行动机制的认知,增加对非国家行为体的关注和考量,进而为中国参与全球治理提供参考;中观层面上为构建多主体共同参与和协作的跨国区域治理提供独特视角的参考;微观层面上为中国行为体推进“一带一路”倡议的落地提供境外知识和背景,帮助中国企业有意识地克服在沿线投资贸易的阻力,恰当应对“走出去”过程中遇到的地缘社会问题。

2 研究方法本文从国家(柬埔寨)和地方(柴阿润案例)两个尺度上分析中国在柬埔寨的投资项目及柬埔寨NGO在其中的主要角色和形成动因。采用的主要研究方法和数据如下。

一是参与式观察法。笔者于2018年7月-10月在位于柬埔寨金边的一家国际NGO组织的大湄公河办事处实习,得以在日常工作、员工会议、政府培训等活动中直接观察相关行为体的活动和行为。二是访谈。2018年3月-10月期间,笔者共开展了15场正式和非正式访谈。首先从不同主体(政府、企业、NGO)中选择初步的调查样本,随后再采用滚雪球的方式扩大样本范围。最终采访的对象主要包括政府和政府间组织官员、企业主管、NGO职工和专家等。访谈通过半结构形式,主要在柬埔寨与受访者面对面交谈的形式进行,少量借助微信和Facebook等线上交流方式。访谈根据需要选择相应的语言开展,与中国籍访谈对象的访谈语言为中文,与其他国籍访谈对象为英文。三是统计资料和数据可视化。利用The Cambodia NGO Database等数据库和统计资料以及相关媒体报道,收集整理中国在柬建设投资的数据资料以及柬埔寨NGO整体概况和与柴阿润事件相关的网络媒体报道及资料信息等。

3 中国在柬埔寨投资与当地NGO概况 3.1 中国在柬埔寨投资概况与争议中国已成为柬埔寨最大外资来源国,近几年投资增长较快(图 1)。民营企业主要在制衣业、通信、农业、旅游餐饮等行业开展投资项目,项目数量多,但规模小;国营企业主要从事水电、公路桥梁建设、矿产开采等大型国家级项目,单体的投资规模较大。大型投资项目多采取BOT(建造-运行-转移)模式由中柬双方合作完成,一般在双边政府协议下进行,资金来源多为中国企业直接投资或者中国政府给柬方提供的优惠贷款,承包给中国企业建设。

|

图 1 2004-2019年中国对柬埔寨直接投资流量 Fig.1 China's Direct Investment Flow to Cambodia form 2004 to 2019 |

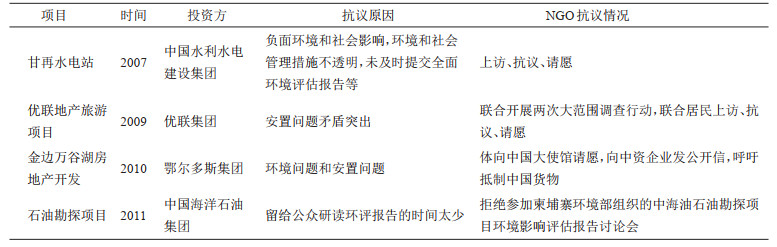

近10年来,中国在柬埔寨投资合作项目遭遇了诸多的NGO抗议事件(表 1)。例如,2007年,中国在柬埔寨修建甘再水电站,当地的NGO就因担心其潜在的负面环境和社会影响而上访、抗议、请愿。2009年,天津优联集团的地产旅游项目也因为移民安置问题矛盾突出,遭到群众上访、抗议。2010年,鄂尔多斯集团投资的金边五谷湖房地产开发项目因为环境问题和安置问题受阻,NGO和当地居民向中资企业发公开信,并且呼吁抵制中国货物。2011年,柬NGO拒绝参加柬埔寨环境部组织的中海油集团石油勘探项目环境影响评估报告讨论会。可见,由于环境影响和生态移民安置问题,中柬合作受到NGO抗议颇多,中柬合作中NGO的力量不容忽视。

| 表 1 中柬合作中部分NGO抗议事件[25] Tab.1 NGO Protest Events in China-Cambodia Cooperation |

水电、矿产等项目因其对环境等方面的潜在影响成为最受争议的项目。由于电力基础设施发展较晚、建设不足,柬埔寨曾经长期缺电,电力严重依赖进口。2014年之后,中国成为柬埔寨电力行业最大的投资来源国,中国投资的电站发电量一度达到柬埔寨全国发电量的70%,使柬埔寨电力进口比重下降,逐渐摆脱缺电困境。水电是一种相对清洁的可再生能源,也是柬埔寨政府优先发展的重要领域,但是一些反对者认为这些项目对当地环境和社会有潜在的负面影响,因此中国在柬的很多水电项目遭遇了不少挑战。反对者有的关注大坝的建设带来的生态移民问题,“他们(坝址附近居民)的生活状况很重要,他们的孩子需要教育,他们需要医疗中心等等。但是他们(项目方)让这些人迁到另外的地方,在那里他们得到这些资源可能会非常困难”。有的关注大坝的建设对周边生态环境的影响,如保护区资源损失、动植物栖息地丧失、鱼类灭绝等,“大坝、采矿还有其他一些开发项目对湄公河的生态系统和水域造成了严重威胁,影响不断累积,将使得鱼类资源减少,水质下降”。还有的关注大坝对下游的水旱灾害的干扰作用以及这些影响引起的跨境问题等,“多数情况下,项目的评审中没有考虑对其他湄公国家的影响,他们只是关注自己的国家,只考虑怎样从湄公河中获取更多收益”。一位NGO项目官员在采访中表示:“(本国的)人们(对中国的投资)没抱太大希望,因为大家觉得中国只是来获取我们的自然资源的,但是不会关心我们当地的环境和资源,不会关心他们的投资会造成什么样的影响。”这些NGO虽然在立场上表现出偏颇,但也体现出他们对政府和企业常常容易忽视的一些项目的社会环境影响方面的关注,而这些因素往往是获得当地社会认可的关键,决定了项目能否融入当地的地缘社会环境。

3.2 柬埔寨NGO的主要特征20世纪90年代初期,随着柬埔寨内战的结束,国内政局基本稳定。但长期战乱造成柬埔寨政府机构基本瘫痪,法律制度遭到破坏,出现了政府管理和制度上的真空。NGO作为战后重建的力量和民主与发展的象征在柬埔寨兴起,国际NGO大量涌向柬埔寨,地方草根NGO也不断涌现[26]。根据柬埔寨合作委员会(CCC)的统计,在柬埔寨注册过的NGO多达3000余个,目前仍活跃的大约有1千多个,平均每一万个柬埔寨人就有一个NGO在活跃着,人均NGO数量世界第二,仅次于卢旺达[27]。

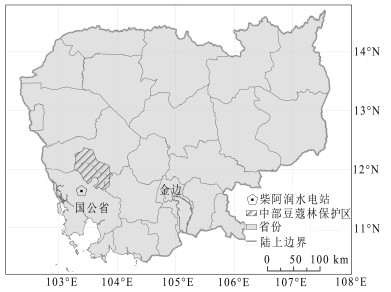

在柬开展活动的NGO有多种类型,包括本土NGO(在柬埔寨产生且只在国内开展活动的NGO)、伞形NGO(NGO的联合体,建构跨国NGO网络)、在柬INGO(在柬埔寨设置有办公室的国际NGO)、国外INGO(不在柬埔寨设置办公室或办事处,但是资助在柬NGO或者在柬埔寨开展活动的NGO)、大型INGO(给其他NGO提供资金和平台,但少有落地性项目的国际NGO)以及联合国系统的特殊部门(开展类似NGO的项目或者资助NGO活动)等。这些NGO从事的领域多样,包括环保类、社区福利类、发展类、医疗健康类等。虽然这些NGO通常有自己从事的主导领域,但是不同领域的NGO活动范围又呈现一定的交叉和不确定性,因此可能在牵涉多方不同利益的同一事件中针对不同的维度发挥作用,通过联合共同实现影响。大型的、领导性的NGO在与政府、企业等主体对话时发挥的角色更为重要,在领域发展和愿景规划、政策推进等宏观事务上发挥作用;国外INGO和在柬INGO一方面帮助大型INGO推进宏观政策,另一方面也会深入社区开展落地性活动;地方NGO主要在地方具体事务上发挥作用,落实INGO的倡议和规划;伞形NGO则为类似领域的NGO提供合作联合的平台。不同类型和层级的NGO之间存在互动和牵制,跟其他主体的互动也不尽相同[28],形成了复杂的关系网络,牵涉柬埔寨社会生活的各个方面。

这些NGO的存在为柬埔寨的建设和发展做出了一定的贡献,同时也对政府管理等造成了一定的挑战。在环境、公民教育、减少贫困等方面,NGO一方面弥补了政府在财力、人力和专业知识等方面的不足和市场资本的缺失,缓解了一些社会问题;另一方面与政府相关部门合作,落实地方环境保护和社区发展的行动,还与社区保持密切联系,为其在地方发展项目的博弈中争取权益。CCC的一份报告显示,柬埔寨大约有20%-30%的人直接受益于NGO的活动,更多的人间接受益[26]。然而,由于NGO的专门化特征使得他们主要关注环境或者社区发展等某一特定领域或者特定尺度,他们的组织目标往往是纵向强调某一领域,缺乏整体协调的意识,而政府不仅要关注长期目标,还需要关注横向国家整体发展和协调区域和各部门均衡,因而两者容易产生冲突。并且,由于NGO具有较高的自主性,缺乏有效的监管体系和协调机制,容易出现部分NGO的活动难以管理的情况。NGO是复杂政治格局中的重要一员,可能成为域外力量深入当地的渠道,如柬埔寨所在的澜湄流域的诸多合作机制和域外大国的政府机构(如USAID)都是当地NGO项目的资助方或者合作伙伴,通过与在当地有着长时间地方项目经验和影响力的NGO合作来推进其在地方的目标。而这些NGO甚至拥有着政府和企业所不具有的有些社会权力,如华电集团在柬戈公省的额勒赛项目前期勘察和修路阶段都要经过NGO的批准[29],这使得某些项目在推进中得到相关NGO的认可变得十分重要。

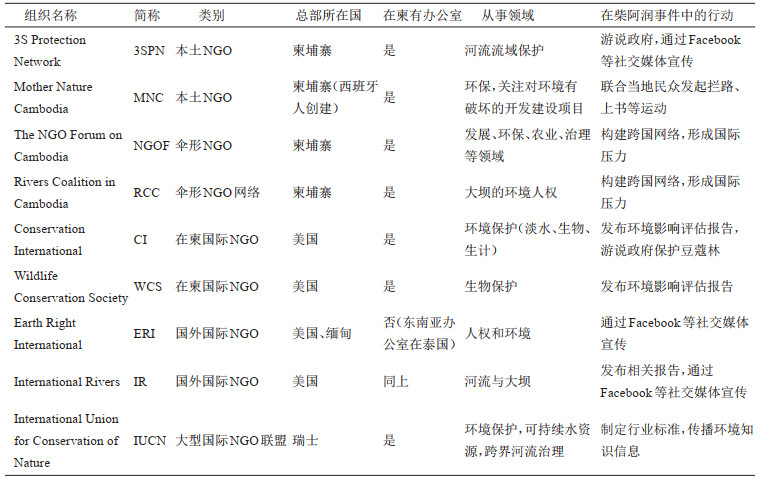

4 NGO影响中国在柬埔寨投资的过程与机制:以柴阿润水电站为例 4.1 柴阿润水电站争端发展历程柴阿润(Chay Areng)水电站项目位于国公省(Kaol Kong)境内柴阿润河上,坝址位于中部豆蔻林保护区(central cardamom protected forest, CCPF)附近(图 2)。柬埔寨政府早在20世纪后期就提出修建设想,预计总投资额4亿美元,装机10.8万千瓦,年发电量可达5.95亿千瓦时,有望推动柬埔寨电价继续降低,逐渐实现电力自给自足。

|

图 2 柴阿润水电站位置示意图 Fig.2 Location of Chay Areng Hydropower Dam |

2006-2015年,先后有三家中国企业获得项目开发许可权,计划采取(BOT)模式投资开发。2006年和2010年中国南方电网有限责任公司和中国国电集团先后与柬埔寨矿业与能源部(MME)签署项目可行性研究谅解备忘录(MOU),并开展了项目实地测绘评价和可行性研究[30],但分别于2010年和2013年称因对外战略调整和认为经济不可行而退出该项目。2014年,中国水电海外投资有限公司与MME签署MOU,重新开展可行性研究,然而反对声音的不断升级,多家NGO联合递交公开请愿书和评估报告,要求中止建设计划,还有NGO联合当地村民围堵进入项目地的道路以阻挠项目勘测,以及在政府门口抗议等。这些活动引起反对党救国党关注,该党领袖借该事件向政府施压要求对项目进行澄清。迫于压力,2015年柬埔寨总理洪森公开表示柴阿润水电站项目暂时搁置[31]。

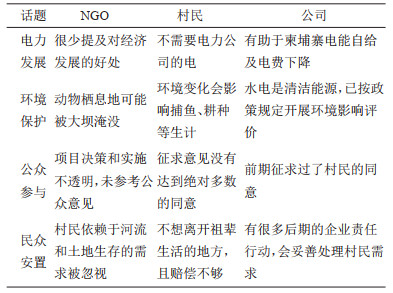

项目牵涉的问题中最受关注的是大坝的环境影响和迁移问题,除政府和电力公司之外,直接利益相关的就是坝址附近社区的村民,另外还有参与附近保护区工作的NGO,各方的态度和话语存在冲突(表 2)。工程建设共涉及3个乡7个村,建设用地约80平方公里。水电站建成后,布罗莱等村庄社区将被淹没,300多户家庭、1000余人面临搬迁[32]。坝址附近的居民主要是高棉少数民族,如大艾乌姆族、乔族等,这些村民最担心的是搬迁得不到合理赔偿,以及一旦搬到远离河流的地方,他们当前的食物和收入来源便难以得到保障。工程的建设还涉及其附近的自然保护区的环境保护问题。坝址位于柴阿润河上游河谷地区,下游流经CCPF保护区。该保护区在NGO等的倡议下由柬埔寨农业、森林和渔业部设立和保护,主要涉及森林、河流以及野生动物等的监测和保护。针对这一项目,建设公司一方面强调水电建设对柬方电力发展的好处,另一方面强调自己在程序上的合法性;但在NGO等看来,公司很多说法只有书面内容而没有具体落实。

| 表 2 NGO关于柴阿润事件的话语及其与村民和企业的对比 Tab.2 Discourses of NGOs, Villagers, and Companies on Chay Areng Dam |

环保、社区发展等诸多领域不同类型的NGO牵涉其中(表 3),主要有保护国际基金会(CI)、野生动物保护联盟(WCS)、国际河流组织(IR)、柬埔寨NGO论(NGOF)、柬埔寨自然母亲(MNC)、地球权利(ERI)、3S保护网络(3SPN)、世界自然保护联盟(IUCN)等,他们对事件关注的侧重不同,行动策略也不尽相同,主要方式有塑造话语、营造舆论、抗议游说等。CI、WCS、NGOF等多家NGO都对项目地进行了实地调研并撰写了评价报告,利用科学证据强调河流在生态方面的价值,并通过媒体等途径在国家和全球范围内广泛传播,成功塑造了柴阿润水电站项目将对环境生态等造成严重影响的话语,主导舆论的发展方向,尤其是CI的调查报告《柬埔寨西南部柴阿润河谷水电大坝的社会与环境影响概要》中的数据和观点结论被广为引用。相似地,NGOF和MNC在柬埔寨的社交媒体和新闻报道中不断强调大坝会导致的负面效应,如栖息地破坏,移民问题等。IUCN虽然没有直接牵涉到这一事件中,但是其在全球尺度上针对动植物保护方面的濒危名单red list成为该领域的重要标准参考,也是该事件中主张环境保护的一方的重要依据。CI的调查报告中便引用了这一区域中在red list上出现的物种,并认为大坝的建设会对亚洲象等物种等的生活和迁徙等造成重大影响,这体现出IUCN掌控动植物保护领域标准的能力。除了对话语的塑造和标准的制定,还有部分NGO通过游说抗议等方式参与事件。MNC联合民众在地方和全国尺度上发起封路、骑行、上书等活动抗议政府决策,IR、3SPN等上书政府试图影响政府决策,改变对项目的决定。这些NGO的各种活动,尤其是MNC的抗议和围路活动和随之引发的反对党的发声和施压,对政府搁置项目起到了决定性的作用。

| 表 3 柴阿润事件中主要NGO及其组织特点 Tab.3 Major NGOs in Chay Areng Dam Event |

NGO在区域、国家和地方等多个尺度上的行动和影响力的发挥将民众、反对党、国际力量等的作用连在一起,形成强大的地缘社会力量,共同实现了终止项目的目标。NGO为何能够形成独特角色,影响其所在的地缘社会中的项目?本文主要从三个方面探讨,分别是NGO的内部动机与特征、外部力量的影响和约束以及权力结构位置及变动。

4.2 NGO影响的形成机制 4.2.1 内部动机与特征NGO影响力的形成与其组织的目标以及自身特点密不可分,其行动通常服务于组织的目标和使命并且受其内在特点的影响。NGO对外常有超越国家利益的目标,可以弥补国家政府在公共问题上的消极态度和行动,但NGO内部也有维持组织生存发展的自身利益诉求。NGO的作用发挥还受其自身特点的影响。首先NGO通常在相关领域拥有知识和技术上的优势专长,能成为国际上重要制度和规则标准的制定者或谈判参与方[33]。其次NGO有灵活的组织形式,流动性强,能够通过地区间办公室人员流动调用、征集国内外志愿者等方式在世界范围内调集资源,便于推行理念和活动,容易形成跨国力量。

在柴阿润事件中,不同的NGO有不同的组织性质和特点,从而能利用各自的特点和优势采取相应的行动。MNC和3SPN作为地方NGO一方面组织规模相对较小,决策灵活快捷;另一方面与民众关系更近,都将支持和建设民众能力作为其重要的策略,因此其更容易在民众中传播信息和塑造话语,从而联合他们发起封路等抗议活动。Baird[34]也发现,在水电事件中,地方NGO的行动方式可能更为激进。NGOF和RCC等伞形NGO和网络容易形成跨国网络,在区域平台寻求支持。此外,虽然在柴阿润水电站项目上这些NGO短期的共同目标都是阻止他们眼中违规项目的继续进行,但是受其宗旨理念等的影响,他们采取了不同的方式实现自己的目标。在CI和WCS的组织任务中,与政府对话和帮助决策者提供有用的科学信息是其重要策略之一,因此他们倾向于采用收集科学信息和提供研究报告与政策建议给政府部门,通过游说建议的方式试图影响政府改变决策。而MNC、IR和ERI等则将发起倡议运动,支持民权运动,向政府和企业发起挑战作为组织任务,因此其在事件中的行动更为激进,通过围堵道路、政府门前抗议等方式开展,也产生了更为即时的效果。

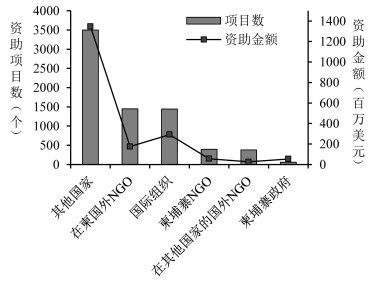

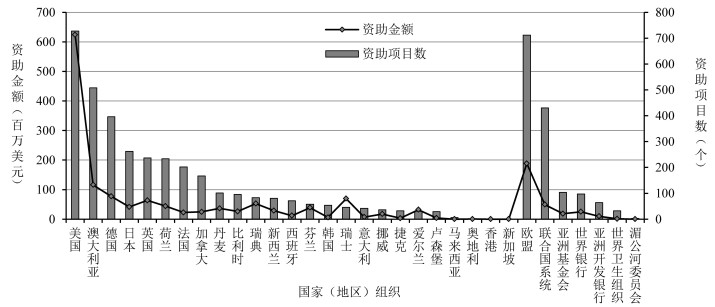

4.2.2 外部力量的影响外部的政府、民众、资助者等给予NGO的支持、约束或者压制等都可能左右着他们的行为方式。NGO与政府的互动关系包括依赖、合作、对抗三种类型[10],可能依赖于政府或政府间组织在资金和平台上的扶持,可能与政府部门共事、合作,也可能与政府之间产生冲突。NGO与民众之间的关系中,一方面会影响民众的认识和行为[19],利用民众的力量,另一方面利用专业知识为民众赋权。资助方的影响体现在为NGO提供资金支持来落实其在地方的目标。外国政府是柬埔寨NGO项目活动开展最大的资金来源,在柬的国际NGO和国际组织次之(图 3)。各国家政府/国际组织对柬埔寨NGO的资助数目和金额较高的均为西方发达国家,其中最高的是美国,资助项目超过700个,总金额6亿余美元。其次为欧盟、联合国、澳大利亚和德国。其他较高的有日本、英国、荷兰、法国和加拿大,单纯资助金额较高的还有瑞典和瑞士(图 4)。这体现了西方势力在柬埔寨社会基层的长期耕耘和深入渗透。

|

图 3 柬埔寨NGO资金主要来源 Fig.3 Major Funding Sources of NGOs in Cambodia |

|

图 4 不同国家/地区或国际组织对柬埔寨NGO项目的资助数目和金额 Fig.4 Cambodian NGOs' Projects Funded by Different Countries/Regions or Organizations |

柴阿润事件中,影响NGO行动的外部因素主要有政府、企业、民众和反对党派等。首先,对政府的不信任使得一些NGO采取了极端行为,虽然省政府多次召开村民大会,试图向村民、NGO等细致地介绍柴阿润项目的规划并就环境生态影响和移民补偿等问题进行解释和回答提问,但MNC等本土NGO无视政府的这些努力,没有与政府积极进行对话和协商,而是持续组织各类抗议。另一方面,柬埔寨政府颁布的NGO法案要求社会团体和NGO进行登记,并向内务部和财政部提交其银行账户信息和年度财务报告,试图借此对NGO的成立和活动开展进一步的管控。企业方面的不合作造成了一些NGO无法采取正常的对话途径,NGOF和RCC的项目官员表示没有能够与项目公司建立对话机制。地方民众为MNC等NGO的拦路抗议等反对活动提供了人员和力量上的支持。反对党与执政党之间的冲突矛盾也为其支持MNC抗议活动提供了契机,救国党以2013年的国会选举存在严重违规为由,对执政党发起抗议抵制,柴阿润事件成为给洪森政府施压的筹码。另外,柴阿润事件中几个主要NGO的资金来源大多有西方背景,使得事件增加了更多的地缘政治因素,中国在柬的项目被利用作地缘政治和经济博弈的工具。

4.2.3 权力关系的变动NGO影响力的形成还与其在权力结构中的位置以及权力关系的变动有关。在与政府、跨国公司等强权主体形成的权力结构中,NGO实际上自身处于弱势方的地位,所能发挥的直接作用相对局限,难以直接影响这些强势方的关键决策。在权力结构中处于弱势方的NGO为实现更大尺度的影响必须采取相应的行动,通过主体联合、表达重构或者层级跳跃等方式[35]与民众、媒体、有关党派团体等其他主体联合实现主体的尺度重构,将尺度范围扩大、提高尺度层级或者增加尺度的大小,影响处于强权力位置的政府,促使其对当前事件作出回应,进而影响其他主体,使权力关系发生变动,NGO的影响力得以实现。

柴阿润事件中,在与政府、企业等构成的权力结构中,NGO本身处于较为弱势的地位。首先NGO获得政府和公司公布信息的时间和重要程度难以把握,存在一定的信息不对称。并且项目执行与否、如何执行等决策都在政府和企业手中,NGO难以参与。因此,各NGO采取了相应的行动来壮大自身力量,上推事件尺度,从而影响权力更强的政府,使之改变关于项目计划的决策,从而也改变了企业行为。CI和WCS联合在豆蔻林保护区开展活动,并积极影响其他NGO参与,使得在水电站事件中该地区环保问题的影响范围扩大。MNC一方面联合当地民众,另一方面借助反对党派团体和媒体影响舆论话语来扩大影响。NGOF与境内境外的其他NGO等主体联合,引起他国家的NGO等对该事件的关注,从而给柬埔寨政府施加国际压力。IR、ERI、3SPN等还通过直接与政府间组织对话,跨越国家层面给柬埔寨政府造成了国际压力。如此,通过主体和结构的双重尺度重构,NGO得以扩大自己的力量,从而影响政府的政策和措施变动,进而改变跨国公司等的行为。

5 结论与讨论NGO是地缘社会环境中的核心要素,是连接地缘社会诸多要素的重要纽带,在柬埔寨等一些“一带一路”国家行动活跃,理解他们的行动特点和逻辑能够帮助我们剖析和了解中国项目在当地遭遇困境的症结以及如何融入当地的地缘社会环境。本文以柬埔寨NGO为切入点考察了地缘社会环境的运作和形成机制,并结合柴阿润水电站事件的案例加以剖析。主要发现为:①中国近几年在柬埔寨的投资合作广泛,其中水电等类型的项目引起NGO的关注,NGO也成为中国在柬埔寨投资合作的环境生态争议中的重要行为体;②柬埔寨的NGO数量众多、类型丰富、分布广泛、涉及领域较广,不同类型的NGO经常能够相互配合协调,共同发挥作用;③NGO得以发挥作用,与国内、国际诸多主体发生联系形成独特的地缘社会环境,影响进入柬埔寨的项目的决策,主要源于三个方面的因素,一是NGO自身的目标动机与组织特征给其带来灵活性、亲民性、舆论性等特点,二是来自政府、民众、资金等外部力量的支持或约束,三是NGO在权力结构中的位置和与其他主体之间权力关系的变动。中国的对外投资合作项目在实施过程中,当地政府的决策是最根本的决定因素,但政府对事件的权衡和决策会受到多种因素影响,虽然NGO本身的权力较弱,但其通过改变权力关系,使当地政府感觉政局或者社会稳定受到威胁的时候,其便能实现权力上升,从而达到自己在事件中的目标使政府搁置项目。而中资企业在处理与NGO等社会力量的关系时表现出的拒绝和疏远,使得项目虽然获得当地政府的批准,但很难得到当地社会的认可,因而容易遭受地缘社会环境形成的反作用力,面临项目失败的风险。

因此,在“一带一路”背景下,中国政府和其他行为体在对外交流与合作的过程中,不仅需要处理与其他国家的关系,更多的是要面对以NGO为代表的众多非国家行为体形成的复杂地缘社会环境。在与他们交往的过程中,我们不能将之简单地定义为国家行为体的合作者或者挑战者,而需要从不同角度加以分析和应对。对此,本文提出以下几点应对策略:

(1)中国的政府部门、企业等在“走出去”过程中不能只同政府打交道,还需要深入了解当地的社会现状,了解投资合作项目可能牵涉到的环境社会问题以及相关行为体的特点和行事风格,避免触发影响社会稳定的事情,给自身和当地带来不必要的麻烦。

(2)加强与相关NGO的对话,适时开展与相关NGO的合作。通过交流和对话了解境外情况和协调境外关系,使在海外开展的项目更好地落地,如通过与国际环保NGO的对话与沟通,与沿线利益、观念不同的群体更好地协调,以降低在境外的投资项目的潜在环境影响,预防负面的舆论压力。借助某些在当地活动的NGO在特定领域的知识和行动能力,使跨国行动和项目更好开展,如借助当地的NGO落地中国的一些援助项目或者企业责任项目。

(3)培育和鼓励中国的NGO积极参与国际事务和开展国际交流。一方面,发挥自身国际影响,在重要事情上表达能够代表国内和国家立场或利益的话语;另一方面,可以开展多轨道外交,在官方交流的基础上推动民间沟通,更好地实现“民心相通”的“一带一路”倡议目标。

本文以NGO为切入点探讨了特定地缘社会环境的形成和运作,但对于其他地缘社会要素还有待更多考察,今后可继续深入考察例如跨国游客、劳工等其他地缘社会要素及其对中国在海外项目和活动的影响。

| [1] |

胡伟, 胡志丁, 葛岳静. 中国地缘环境研究进展与思考[J]. 地理科学进展, 2019, 38(4): 477-488. [Hu Wei, Hu Zhiding, Ge Yuejing. Review of geo-setting research in China[J]. Progress in Geography, 2019, 38(4): 477-488.] |

| [2] |

胡志丁, 杜德斌. 日本德川幕府时期的地缘环境分析——兼论国别地缘环境分析框架[J]. 地理学报, 2020, 75(10): 2047-2060. [Hu Zhiding, Du Debin. An investigation of Japanese geo-setting during the period of Tokugawa Bakufu: A tentative examination of the analytical framework for geo-setting research[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(10): 2047-2060.] |

| [3] |

胡志丁, 陆大道. 地缘结构: 理论基础、概念及其分析框架[J]. 地理科学, 2019, 39(7): 1045-1054. [Hu Zhiding, Lu Dadao. Geo-structure: Theoretical basis, concept and analytical framework[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(7): 1045-1054.] |

| [4] |

何增科. 市民社会概念的历史演变[J]. 中国社会科学, 1994(5): 67-81. [He Zengke. The concept of civil society and its evolution[J]. Social Sciences in China, 1994(5): 67-81.] |

| [5] |

付文 忠". 政治先于社会": 认同政治学的政治与社会概念——拉克劳与墨菲的后马克思主义政治观剖析[J]. 西南大学学报(社会科学版), 2007(5): 78-83. [Fu Wenzhong. The primacy of politics over society: The social and political concepts in the politics of identity: Comments on Laclau and Mouffe's post-Marxist vision of politics[J]. Journal of Southwest University (Social Sciences Edition), 2007(5): 78-83.] |

| [6] |

刘晓凤, 葛岳静, 胡伟, 等. 非国家行为体的地缘政治空间影响及实现路径[J]. 地理科学进展, 2019, 38(11): 1735-1746. [Liu Xiaofeng, Ge Yuejing, Hu Wei, et al. Spatial impacts of the geopolitics of nonstate actors and their formation pathways[J]. Progress in Geography, 2019, 38(11): 1735-1746.] |

| [7] |

Mitchell K, Kallio P K. Spaces of the geosocial: Exploring transnational topologies[J]. Geopolitics, 2016, 22(1): 1-14. |

| [8] |

Elaine L E Ho. The geo-social and global geographies of power: Urban aspirations of "worlding" African students in China[J]. Geopolitics, 2016, 22(1): 15-33. |

| [9] |

Hoerschelmann K, Reich E. Entangled (in) securities: Sketching the scope of geosocial approaches for understanding "webs of (in) security"[J]. Geopolitics, 2017, 22(1): 73-90. DOI:10.1080/14650045.2016.1214821 |

| [10] |

刘晓凤, 王雨, 葛岳静. 环境政治中国际非政府组织的角色——基于批判地缘政治的视角[J]. 人文地理, 2018, 33(5): 123-132. [Liu Xiaofeng, Wang Yu, Ge Yuejing. Roles of international non-governmental organizations in global environmental politics: A critical geopolitical perspective[J]. Human Geography, 2018, 33(5): 123-132.] |

| [11] |

王杰, 张海滨, 张志洲. 全球治理中的国际非政府组织[M]. 北京: 北京大学出版社, 2004. [Wang Jie, Zhang Haibin, Zhang Zhizhou. International Non-governmental Organizations in Global Governance[M]. Beijing: Peking University Press, 2004.]

|

| [12] |

Grabosky P. Beyond responsive regulation: The expanding role of non-state actors in the regulatory process[J]. Regulation & Governance, 2013, 7(1): 114-123. |

| [13] |

Mcilwaine C. Civil society and development geography[J]. Progress in Human Geography, 1998, 22(3): 415-424. DOI:10.1191/030913298669927952 |

| [14] |

Gulbrandsen L H, Andresen S. NGO influence in the implementation of the Kyoto protocol: Compliance, flexibility mechanisms, and sinks[J]. Global Environmental Politics, 2004, 4(4): 54-75. DOI:10.1162/glep.2004.4.4.54 |

| [15] |

Kamat S. The privatization of public interest: Theorizing NGO discourse in a Neoliberal era[J]. Review of International Political Economy, 2004, 11(1): 155-176. DOI:10.1080/0969229042000179794 |

| [16] |

Mohan G. The disappointments of civil society: The politics of NGO intervention in northern Ghana[J]. Political Geography, 2002, 21(1): 125-154. DOI:10.1016/S0962-6298(01)00072-5 |

| [17] |

Arts B. The global-local nexus: NGOs and the articulation of scale[J]. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2004, 95(5): 498-510. DOI:10.1111/j.0040-747X.2004.00335.x |

| [18] |

Hatte S, Koenig P. The Geography of NGO Activism Against Multinational Corporations[Z/OL]. Working Papers halshs-01518148, HAL. 2017. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01518148.

|

| [19] |

Desforges L. The formation of global citizenship: International nongovernmental organisations in Britain[J]. Political Geography, 2004, 23(5): 549-569. DOI:10.1016/j.polgeo.2004.02.001 |

| [20] |

Sundberg J. NGO landscapes in the Maya biosphere reserve, Guatemala[J]. Geographical Review, 1998, 88(3): 388-412. DOI:10.2307/216016 |

| [21] |

柳建文. "一带一路"背景下国外非政府组织与中国的国际区域合作[J]. 外交评论(外交学院学报), 2016, 33(5): 1-30. [Liu Jianwen. Foreign non-governmental organizations and China's international and regional cooperation under the Belt and Road[J]. Foreign Affairs Review, 2016, 33(5): 1-30.] |

| [22] |

孙海泳. 境外非政府组织因素对中国外交的影响及其应对[J]. 国际展望, 2018, 10(1): 51-69, 149-150. [Sun Haiyong. Foreign nongovernmental organizations's influence on China's diplomacy and countermeasures[J]. Global Review, 2018, 10(1): 51-69, 149-150.] |

| [23] |

王冲. 缅甸非政府组织反坝运动刍议[J]. 东南亚研究, 2012(4): 75-82. [Wang Chong. Analysis on the anti-dam movement of Myanmar's NGOs[J]. Southeast Asian Studies, 2012(4): 75-82.] |

| [24] |

李灿松, 葛岳静, 马纳, 等. 基于行为主体的缅甸排华思潮产生及其原因解析[J]. 世界地理研究, 2015, 24(2): 20-30. [Li Cansong, Ge Yuejing, Ma Na, et al. An analysis on the formation and cause of anti-China sentiment in Myanmar based on actant[J]. World Regional Studies, 2015, 24(2): 20-30.] |

| [25] |

中国-东盟研究院. 中柬合作被忽视的力量——NGO[EB/OL]. (2014-05-04)[2021-05-01]. http://cari.gxu.edu.cn/info/1087/1989.htm. [China-ASEAN Institute. An overlooked power in China-Cambodia cooperation: NGO[EB/OL]. (2014-05-04)[2021-05-01]. http://cari.gxu.edu.cn/info/1087/1989.htm.]

|

| [26] |

周龙. 柬埔寨非政府组织的发展及其社会影响[J]. 东南亚纵横, 2015(8): 62-67. [Zhou Long. The development of NGO in Cambodia and their social influence[J]. Crossroads: Southeast Asian Studies, 2015(8): 62-67.] |

| [27] |

Domashneva H. NGOs in Cambodia: It's complicated[EB/OL]. (2013-12-03)[2021-04-04]. https://thediplomat.com/2013/12/ngosin-cambodia-its-complicated/.

|

| [28] |

Stroup S, Wong W. Authority, strategy, and influence: Environmental INGOs in comparative perspective[J]. Environmental Politics, 2018, 27(6): 1101-1121. DOI:10.1080/09644016.2018.1485307 |

| [29] |

魏庆坡. 中资水电企业在柬埔寨的环保困境及对策[J]. 东南亚研究, 2014(4): 50-56. [Wei Qingpo. Responding to environmental dilemma of Chinese hydropower companies in Cambodia[J]. Southeast Asian Studies, 2014(4): 50-56.] |

| [30] |

葛昀. 豆蔻森林中的水电开发——环境NGO柴阿润水电站实地考察报告[EB/OL]. (2013-12-17)[2021-05-12]. http://www.doc88.com/p-7028074675981.html. [Ge Yun. Hydropower development in Cardamom forest: Investigation report on environmental NGOs involved in Chay Areng hydropower dam[EB/OL]. (2013-12-17)[2021-05-12]. http://www.doc88.com/p-7028074675981.html.]

|

| [31] |

The Phnom Penh Post. Don't talk about Areng[N/OL]. (2015-02-25)[2021-04-05]. https://www.phnompenhpost.com/dont-talk-aboutareng.

|

| [32] |

International Rivers. Cheay Areng Dam[EB/OL]. (2018-01-05)[2021-04-01]. https://www.internationalrivers.org/campaigns/cheayareng-dam.

|

| [33] |

Boström M, Hallström K. NGO power in global social and environmental standard-setting[J]. Global Environmental Politics, 2010, 10(4): 36-59. DOI:10.1162/GLEP_a_00030 |

| [34] |

Baird I. Non-government organizations, villagers, political culture and the lower sesan 2 dam in northeastern Cambodia[J]. Critical Asian Studies, 2016, 48(2): 257-277. DOI:10.1080/14672715.2016.1157958 |

| [35] |

王丰龙, 刘云刚. 尺度政治理论框架[J]. 地理科学进展, 2017, 36(12): 1500-1509. [Wang Fenglong, Liu Yungang. Towards a theoretical framework of'politics of scale'[J]. Progress in Geography, 2017, 36(12): 1500-1509.] |