地缘环境解析融合多尺度、跨学科,地缘环境跨境尺度分析的重点在于探索跨境要素相互作用影响及其对该尺度环境的影响[1]。当今的全球化广泛而深刻地加速了世界范围内经济、人员等要素的流动,地缘政治研究也开始从“物质”转向“人”[2]。“人”的情感是地缘格局中不可忽略的因素,其中地缘情感是指不同地区间的认知态度,受文明、政治、宗教和经济等因素的影响,形成一种情感上的总体态度[3]。中国海外移民是典型的跨境流动群体,联合国2019全球移民报告显示,在全球五个最主要移民输出国中,中国排名第三,约有1100万跨境流动人口①。跨境流动群体出国后在环境的影响下,接触、适应并逐渐融入当地,但跨国境的流动更容易导致民族国家和个人身份问题的产生[4]。目前对于中国跨境流动群体的舆论褒贬不一,有人认为该群体出国后逐渐“西化”,也有人认为他们在国外积极维护祖国形象,将中国声音带向世界。但多数研究仍认为相比于其他国家,中国的海外移民因其对中华文化的“依恋”始终与祖国命运紧密相连[5]。在中国文化理念中,“国家”这一概念具有特殊性,自古以来中国人就有着浓厚的家国情怀,家国共生使“国家”一词不仅仅是政治概念或身份的象征,也是饱含情感和地方依恋的概念。所以在家国共生的背景下,多尺度探寻地缘环境中国人隐秘而复杂的“地方情感地图”正是本文的目的之一。

国家感的产生与个体在多尺度空间的情感体验有着密切联系,体现的是在地缘环境背景下产生的复杂地方感。当前地方感的研究主要受到人文主义地理学和环境心理学两大学科范式的影响,其中人文主义地理学主张采用现象学的方法理解人与地方的情感联系,注重将地方作为主体的意向客体,地方感是人与地方相互作用下产生的意向性,因此地方并不看作具体的特征,而是一种主观建构[6];环境心理学则倾向于将地方感看作可测量、切割的心理表征(mental representation),并结合心理学理论将地方感进一步细化为地方认同、地方依恋和地方依赖等[7]。二者在关注人类与环境之间的互动关系上有着相通之处[8],然而,二者对于“地方”的理解存在矛盾,主要体现在是将地方完全看作静态不变的客观存在,还是动态的、多尺度交叠的、可被主观意识所塑造的意向,这成为了两个范式之间难以调和的问题[9]。在具体方法上,以现象学方法论主导的地方感研究主观性较强且对研究者理论水平要求较高,环境心理学对地方感有明确的可操作性但存在将情感问题归结为本质主义倾向的风险。因此近年来也出现了二者相融合的交叉研究[10, 11],尤其是环境心理学亦开始讨论有关多尺度空间对地方感产生的影响[12, 13],这对于国家感研究有着重要的启示意义。因此本文尝试以环境心理学思路方法、多尺度地缘环境和家国共生的“国家”概念为突破点进行新的探索。

本文基于环境心理学视角与方法,将环境心理学定量研究与人文地理学质性研究方法相结合,探究中国跨境流动群体在跨境尺度下的国家感影响因素。特别的是,家国情怀是中华优秀传统文化的重要组成部分。因此在中国,“国家”并非单纯的政治概念,而是国与家的共生体,是带有情感、认同和依恋的地方概念。以中国跨境流动人口为研究对象,探寻跨境流动背后的环境变化与国家感知变化之间的联系,以期在全球化的大背景下促进国家与跨境流动群体之间的双向接纳、认同与融合,促进地缘情感升温。

2 理论基础 2.1 地方感研究自20世纪70年代,以段义孚为代表的人本主义地理学者将“地方”概念引入人文地理学研究[14],地方感也成为地理学关注的重要概念[15]。人文主义地理学认为地方感强调人与地之间的相互作用,体现的是人在情感上与地之间的一种深厚联结,是经过文化与社会特征改造的一种特殊的人地关系[16-18]。Relph认为地方感是人与地方的连续关系,人与“内在”环境关系表现为更舒适、积极的体验,人与环境紧密结合使得环境变得有意义,则产生地方感[17];Seamon认为人在地方的体验是一个长期固定的、静止的过程,使人与地方发生充分的融合,继而产生强烈的地方感[18];段义孚认为地方感来自人们的感知,尤其是强烈的地方想象力[19]。人文主义地理学对地方感的理解更注重个体的主观体验,并且将地方视为可变的、尺度多样的、动态化的意向客体,因而相关研究不仅关注客观存在的空间,也会关注变化中的环境[20]、虚拟空间[21]、流移群体[22]等话题。

环境心理学则将地方感视为可量化、结构化的心理表征,尝试将地方感作为一种心理图式加以理解。典型的地方感被划分为了地方认同、地方依恋、地方依赖等维度,地方依赖是人对地方在功能上的依恋,体现地方对人物质需求上的满足[23];地方依恋强调人在心理上对于地方积极的情感依附,体现地方对人精神需求上的满足[24];地方认同是个体或群体身份在地方上的实现,以区分地方的“我者”与“他者”,表现为一种归属感[25]。环境心理学注重对地方感影响因素的细致解剖,尤其从可量化、操作性强的角度去理解环境与地方感之间的因果关系。环境心理学首先提出个体的性别、年龄、心理特征会影响个体心理结构从而对个体的地方感知产生影响。大量的实证研究后,基于环境心理学的地方理论认为地方感的影响因素主要分为三大类:人口学变量、物理环境变量和社会环境变量[26],这三大变量既包含了心理学所关注的个体心理结构的影响因素,同时包含人文地理学中空间、地方研究常关注的社会文化因素。

同时,环境心理学认为地方感作为心理表征,是人们对特定信息的构造、加工和储存的过程[27],但在具体加工机制上存在争议。地方感是储存于记忆中对地方的印象[28, 29],假如缺少对地方记忆的储存或无法重新调动记忆时,地方感则无法产生。而在日常生活中人们能够不断地调动记忆,并形成个体的生活经验,因此直接经验是地方感的重要来源,人们在特定地方居住的长短往往成为地方感深度的判断标准[30]。但也有学者认为日常生活的时长并不能衡量地方感的构建,因为这种研究取向往往只强调显性记忆对地方感的作用,而忽视了内隐记忆。显性记忆不需要人们有意识地调动,并往往能够通过话语、行为等外显态度进行表征[31],使得地方感与外显态度有一致性,体现了人与地理环境直接的相互作用。相反,内隐记忆并不是长期被调动的,而需要在特定情境下人们有意识地获取,与外显行为相比不完全一致,实际上形成的是一种内隐的态度[32]。所以地方感不只是面向实际存在的地理环境发生的,也可能与个体所处的情境有关[33],而这种情境可以是真实存在的,也可以是一种心理上的联想或想象。基于这一角度出发,国家感既受到移民群体在所处日常生活环境,也就是可直接接触经验的影响,也受到对地缘环境感知与联想的影响。但本文认为这不仅体现在个体的直接或间接经验的差异上,还是一种地方多尺度效应的影响,因而需要关注在不同尺度地方下影响跨境流动群体的国家感的因素。

2.2 跨境流动群体的国家感在跨境流动的过程中,个体与不同的国家之间也会产生互动。这种互动可能是在微观层面发生的,比如移民与社区或城市之间产生的互动。但社区或城市对于移民而言可以看作是国家的缩影,是国家的组成部分,包含了这个国家的特质,这时地方感就会上升为国家感。但对于将地方感的概念延伸到国家层面,即“国家感”的研究并不多,现有的部分研究往往强调对于国家的政治认同[34],将国家作为一个政治实体或是政治共同体,强化自身国家公民的身份[35, 36]。单纯的把“国家”作为一个空间地理概念来讨论人-地关系,探讨通过地缘性的“共居-共在-共生”产生国家感的研究较为少见。

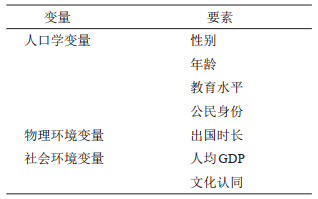

当把“国家”放入地方理论框架下讨论时,跨境流动群体的国家感会受到各种个体与社会因素的制约,主要继承了地方感的三大影响因素,即人口学变量、物理环境变量以及社会环境变量(表 1)。人口学变量即能够帮助区分人群的个人因素,以发现具有某些共同特征的人群在国家感上会表现出什么共同特征,有助于理解人们对环境态度、情感和需求的差别。个体年龄、性别、受教育水平、居住时间、社会角色与地位等都可能对依恋水平产生影响。在传统地方感研究中,出生地通常会作为个体自我认知的重要组成部分被自动整合到自我系统中[37],如人们常采用出生地来定义自己的身份。人们对自我的身份需求不是一成不变的,随着环境的变化,某种身份会变得越来越显著,当身份变得突出时,一个人会越来越认同他或她的群体[38]。当地方尺度上升至国家层面时,国籍成为了身份的核心,如墨西哥裔移民在进入美国后,对自己群体概念的首要定位就是国籍,“我是一个墨西哥人”,取代了原有的“我是一个蒙特雷人(墨西哥著名城市)”[39]。在研究跨境流动群体时,其出生国与公民身份所在国可能会产生冲突,如出生在中国已取得美国国籍的人,因此公民身份将成为一个国家感研究中的重要影响因素。基于此,本文提取出影响国家感的人口学自变量为:性别、年龄、教育水平与公民身份。

| 表 1 国家感影响变量 Tab.1 Sense of Nationality Impact Variable |

物理环境变量包括与该环境接触的时间、频率,个体与环境的距离,环境本身的大小与独特性等。时间是个体与地方相互作用的重要影响因素,随着人与地方接触时间愈常、互动愈多,地方会逐渐被人赋予意义。因此本文提取出影响国家感的物理环境变量为:出国时长。

社会环境变量即社会文化因素包括社会条件与文化特征。经济基础决定上层建筑,虽然目前没有研究直接表明个人或所在国家的经济状况与国家感之间会产生直接联系,但经济要素会通过改变上层建筑带来法律、政党等政治方面和思想、艺术等文化方面的影响。国家的经济状况会通过环境进一步体现出来,如便利/落后的基础设施环境、放心/混乱的治安环境。在文化方面,对于跨境流动群体而言,面临最大的挑战是文化环境的变化,不同的国家有不同的地缘文化环境,而跨境迁移会导致主体间地缘文化关系发生改变。针对跨境流动群体的环境、文化适应及其带来的潜在影响有许多研究。其中跨境流动人口必定要接触、学习与适应当地文化,这一过程被称为文化融入[5]。若感受到文化疏离、异化与孤独并且需要应对其带来的巨大冲突,则会产生文化休克(culture shock)现象[40]。故文化融入指数(acculturation index)[41]被认为是文化认同的检测指标, 指对人们之间或个人同群体之间的共同文化的确认[7]。文化认同被分为两个维度:主族文化认同和客族文化认同,前者是对移居地文化的认同程度,后者则是对本民族文化的认同程度。文化差异会影响不同地方的属性, 进而影响到地方认同[42]。在已有研究中发现,居澳留学生群体对于所在国的文化认同会间接影响对于祖国的文化认同[43],随着对主族文化认同的增加,客族文化认同将会到削弱,这也就意味着留学生群体对于所在国文化的接受程度可能会反过来对祖国的感受产生影响。

3 研究设计研究采用质性和定量相结合的混合研究方法进行,定量研究采用数理统计分析方法,质性研究采用文献调查法、深度访谈法。在定量研究中,选择从环境心理学地方理论中提取出的地方感的影响因素作为研究自变量,包括性别、年龄、教育水平、公民身份、出国时长与文化认同等,而因变量为国家感。其中,前五项自变量可以在问卷中以人口学调查的方式引导受访者进行填写,国家感与文化认同则需要借助心理学方法设计量表进行测量。研究定量部分采用SPSS 22.0软件,对数据进行统计分析。

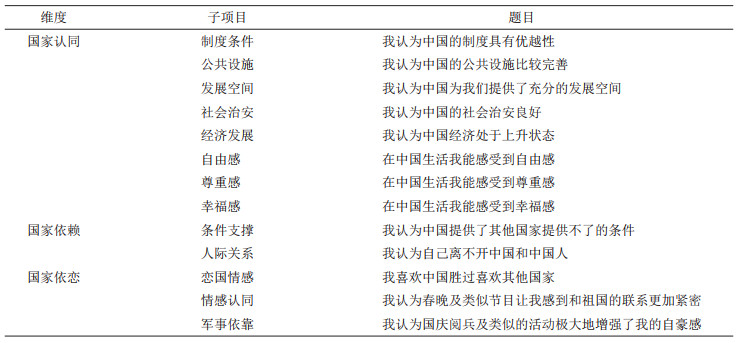

3.1 量表设计本文将地方感的地方认同、地方依恋、地方依赖三个维度延伸到国家层面,国家感也相应拥有以上三个维度:国家认同、国家依恋与国家依赖。国家依恋是人们对于国家情感层面的反映,国家认同是人们对于国家认知层面的反映,国家依赖是人们对于国家欲求层面的反映。

本文借鉴了以往关于地方感量表的研究成果[43-45],将国家感量表分为三个维度。通过专家意见法,结合中国实际,研究对三个维度内测量子项目进行筛选与语句转换,并进行了预调研。最终形成了由国家认同、国家依赖、国家依恋3个潜在变量及13个观测变量组成的国家感量表(表 2),用以测量中国跨境流动人口对中国的国家感得分作为本研究的因变量。其中,国家感三个维度的Cronbach α在0.710-0.888之间,量表总体Cronbach α值为0.928,KMO和Bartlett球性检验均通过有效性检验,表明量表有良好的内部一致性和内容有效性。

| 表 2 国家感量表 Tab.2 Sense of Nationality Scale |

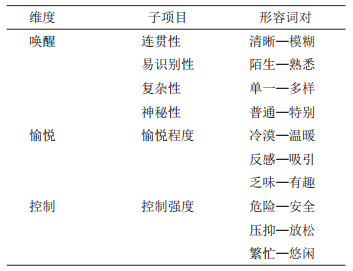

文化认同量表借用Mehrabian和Russell的“情绪三因子”论[46]以及Kaplan和Kaplan的环境偏爱理论[47],运用语义差异量表设计文化感知问卷,以调查海外移民对移居国的文化认同水平。“情绪三因子”论和环境偏爱理论均属于环境心理学范畴,情绪三因子包括:唤醒维度、愉悦维度和控制维度,其中环境偏爱理论又将唤醒维度细分成四个维度:连贯性、易识别性、复杂性和神秘性。语义差异量表常被用做心理态度测量,该方法最早是由美国心理学家Osgood等人在1957年提出的一种较为全面的态度测量方法,量表主要以两个对立的形容词构成,分值代表其对某一对象的看法和态度[48]。

本研究共选取10组具有广泛共通的感情意义的形容词,将形容词对按照从左到右的文化感知等级进行划分,分别赋值1-5分(表 3)。分值越高,表明调查对象认为该国文化的唤醒程度、愉悦程度越高、控制强度越低,即调查对象对移居国家的文化认同程度越高。问题的呈现方式为“请问您对目前所在国文化的感受如何?陌生-熟悉”,让被调查者依据自己的主观判断评分,最终得到的文化环境感知得分,即文化认同水平。在本研究中量表主要用于测量跨境流动人口的主族文化认同,量表信效度均通过检验。

| 表 3 文化认同量表 Tab.3 Cultural Identity Scale |

研究数据主要通过网络问卷的形式进行搜集,于2020年1月8日至1月10日进行预调研,预调研成果用于问卷进一步修改。1月11日至2月20日进行正式调研,由于海外问卷发放存在一定的难度,课题组选择滚雪球抽样的方式,首先选择第一批调查对象,他们包含来自5大洲24个国家的学生、教师、国际义工、驻外企业员工、海外华人华侨商会等,具有较广泛的代表性,邀请他们作为志愿者,推荐后续研究对象以及帮助发放问卷。研究共发放问卷656份,剔除不完整、答题时间过短问卷57份,共获得有效问卷599份,有效率为91.3%。其中男性256名,女性343名,男女比例均衡;涵盖6个大洲47个国家,国外居住时长从3个月到11年不等。问卷末尾设置开放性问题和访谈意愿调查问题,以此筛选部分问卷填写者进行深度访谈。

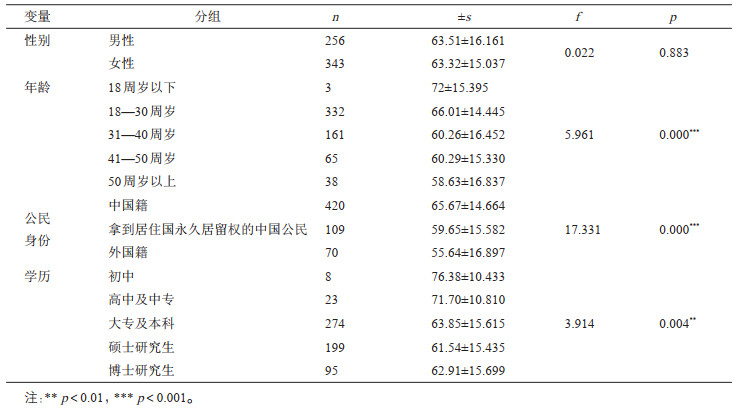

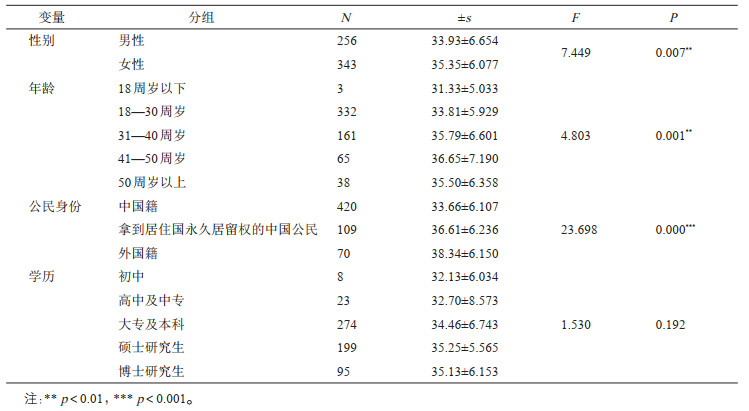

4 研究结果 4.1 国家感人口学变量分析采用单因素方差分析探索分类变量,检验国家感得分在人口学变量,包括性别、年龄、学历和公民身份上的差异。结果显示,国家感得分在性别上不存在显著差异,在年龄、学历、公民身份上均存在差异,具体详情见表 4。

| 表 4 人口学变量与国家感单因素方差分析 Tab.4 ANOVAAnalysis of Demographic Variables and Sense of Nationality |

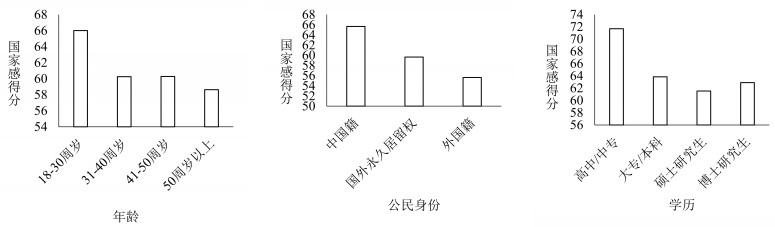

通过多重比较分析不同年龄、学历及公民身份之间的国家感得分差异(见图 1)。年龄和学历方面,18-30周岁群体国家感显著高于其他年龄阶层,初中及高中学历群体国家感显著高于其他学历阶层。年龄与国家感之间的关系多以居住时间为中介变量,国家感与出国时长呈显著负相关(具体数据与分析见4.2),18-30周岁群体多为出国求学的新移民,在外居住时间较短、国家感较强,而30岁以上群体多为定居国外的早期移民,在国外居住时间较长、国家感得分较低。学历作为一种成就地位变量一般通过其受教育水平所附加的特征对国家感产生间接影响,比如环境心理学研究显示受教育水平高的人群更可能因求学频繁的更换居住地,对环境的适应性较强,而较少的依恋某个特定的地方,相较而言,受教育水平低的人群异地求学经历较少,更可能长期居住在某个地方故依恋水平较高。

|

图 1 不同年龄、公民身份、学历的受访者国家感得分 Fig.1 The Scores of Different Age, Citizenship, Education Background and Sense of Nationality |

公民身份方面,中国籍跨境流动群体国家感得分显著高于拥有居住国永久居留权和外国籍的跨境流动群体。出国之后群体认同建构以及身份认知产生一定变化,更容易感知到自己身份的特殊性。但公民身份的特殊性在于其可以进行自主选择,选择不同身份认知及自我构建也会产生变化。对于选择获得国外公民身份的跨境流动群体,他们首先需要达到移居国规定的要求,以申请英国永久居留权为例,需要在当地工作一定时长,掌握较高的语言能力后才能申请。因此,选择改变公民身份,需要有明确的目标及付出较大的努力,他们希望通过改变公民身份减少群体差异,更好的融入移居国生活,在申请的过程中与移居国的融合程度也越来越高。他们以公民身份国为自己的身份认知,在对中国的国家感得分上就水平较低。

4.2 物理变量与社会文化变量分析采用相关分析探索连续变量,检验国家感得分在出国时长、移居国人均GDP和主族文化认同上的差异,变量之间相关性见表 5。出国时长与国家感得分呈显著负相关。随着出国时间增加,国家感会显著降低,这与多数研究者在城市、社区层面所得结论一致。如Lalli的研究表明城市依恋与居住时间之间存在线性关系[37],这一关系因人们将居住地与生活事件联系在一起而得到增强。

| 表 5 物理与社会文化变量与国家感相关分析 Tab.5 An Analysis of the Correlation Between Physical and Sociocultural Variables and the Sense of Nationality |

移居国人均GDP与国家感得分呈显著负相关。大多数外出留学的流动人口会选择经济发达国家,但部分流动人口因经商、公司外派、参与基础设施建设等原因前往南亚、非洲等经济欠发达地区。较为落后的基础设施或者混乱的治安环境,都让在外国人通过对比更加直观的感受到了祖国的强大。特别是在欠发达地区易发生政局混乱,中国大使馆在危机时的快速响应组织在外华人包机回国,使得安全感更进一步的转化为依恋感、认同感。

主族文化认同与国家感得分呈显著负相关,主族文化认同度越低,国家感得分越高。这表明主族文化认同即海外移民对于所在国文化环境的接受程度会反过来对祖国感受产生影响。单因素方差分析结果表明,在跨境流动群体当中,青少年和女性群体的主族文化认同度较高。青少年群体在留学过程中深度接触西方文化,对于文化环境变化的适应性较强。女性地理学研究中,女性由于自身的社会角色,与社区产生更多的联系,文化融入的过程更加顺利。且心理学上指出女性具备超越男性二元对立思维模式努力寻找两端沟通的可能性,许多文学作品中,女性作家们在东方文明与西方文化之间、在传统观念与现实问题之间都在寻求融合的可能。公民身份方面,中国籍海外移民主族文化认同得分显著低于拥有居住国永久居留权和外国籍的海外移民。拥有居住国永久居留权和外国籍的海外移民与移居国之间拥有双向认同,移居国给予移民政治认同,与此同时移居者的政治、文化、环境认同也会加深。

5 跨境背景下地缘环境的影响在探寻跨境人口国家感变化的过程中,研究发现其国家感变化呈现出与地缘环境多尺度、多方面的互动关联。环境的影响渗透于社区环境、网络环境以及国家环境之中,既包括了物质环境、也包括情感环境。

5.1 居住环境的影响居住环境是跨境流动人口在到达目的地国家后接触最频繁的环境要素,其所居住的社区硬件条件、居民生活方式以及其在社区中的社会关系,都直接或间接的塑造了跨境流动群体的国家感。

在硬件条件方面,公共基础设施条件的变化对国家感变化的影响最为显著。中国的公共设施建设正在蓬勃发展,为我国人民提供了巨大的便利,而国外的公共设施建设则相较停滞不前。在访谈中最明显的几个关键词有外卖较少、网购不便、公共交通不便和医院就医不便等。由于居住环境变化带来的一定冲击,使中国跨境流动人员在融入新环境的过程中产生不适感。相比物质环境上的不适,社区成员间的社会关系更加复杂和危险。尽管我们正处于一个后现代、多种族、多文化的社会当中,但国家宗教冲突、民族冲突[47]仍深刻的影响着地缘社会文化关系。“荷兰的社会组成确实非常多元,各种肤色的人都有,但是作为一个亚洲人,我个人认为我收到了很多的‘凝视’。再多元的社会,对于外来者仍然是谨慎的,并且我经历也跌宕起伏,遭遇了种族歧视的事件。在社区内部夜跑,然后被人砸了鸡蛋。”种族歧视、刻板印象和社会偏见带来了较为负面的社会文化环境,严重阻碍跨境流动群体社会融入的进程。在这个过程中,跨境群体将会重新审视流动前后自身所处的环境,并重新建构对祖国的国家感。

为减少不适应和抱团取暖,大多数中国跨境流动群体会选择居住在华人社区,如遍布在世界各地的唐人街。因华人群体身上都带有鲜明的民族性格、对节庆等民俗风俗习惯怀有的独特情感,他们常在国外产生思乡之情,甚至对祖国的认同、依恋与依赖进一步加深。“(中国人)在国外逢年过节会特别有仪式感,一群中国朋友会聚在一起包饺子吃粽子,一起看春晚,在国内我们对于这些传统节日的观念就不如长辈那么浓厚,因为在国内这些事情就是理所当然的。在英国呆的越久越觉得国家感更强烈了,现在就有种游子总是要归家的感觉。”各国的语言、民族、宗教和文化发展等地缘文化要素具有差异性,正因中国所处地缘文化环境的鲜明独特性,中国跨境群体的文化归属感与国家归属感紧密相连。

特别的是,理想与现实的落差会加剧这种影响。一些跨境流动群体在出国前认为目的国家整体水平高于中国,通常对当地居住环境抱有比较积极的态度,对于目的地国家的国家感知正面情绪较强。“之所以选择法国留学是觉得法国非常浪漫、非常具有时尚气息,可是当到达法国后却发现完全不是这个样子。社区暴力事件频发,街头也随处可见垃圾,居住环境与国内(深圳)简直是天壤之别,每次有暴力袭击家人都要为自己担心很久,现在想想还是中国好。”理想与现实的落差使得他们改变原有的对目的地的国家感知,“美国梦”、“法国梦”的憧憬将会得到新的思考,这一改变又间接影响他们原有对于中国的国家感。

| 表 6 主族文化认同单因素方差分析 Tab.6 ANOVA of Cultural Identity |

近些年来,地缘文化作为地缘关系的一部分参与地缘政治实践,电视、广播、网络等媒体以及流行文化中能够找到越来越多关于国家地缘政治的表述和实践[49]。在“一带一路”的大背景下,中国向世界展现出了包容、多元、开放的地缘环境。在这一过程中,海外的华侨华人最先感受到了祖国的变化。“国务院发言人的形象不错,总书记讲的人类命运共同体和他在文明对话大会的讲话,讲的都是中国为人类文明发展出力。但是在西方,这些理性的声音基本上被环球时报的极端言论掩盖。”文化软实力的提升、祖国的强大,客族文化认同感的提升,使国人的国家感愈发强烈。

官方文本主要体现国家层面话语权,而随着自媒体以及流行文化的不断发展,自下而上的话语权也对地缘政治及环境起着重要作用[50]。综艺、影视作品等流行文化会承载着现实空间中的社会关系、表征与认同,这类关系与认同会对国家感建构产生潜移默化的作用。“非常关注中国的综艺、影视作品,早些年很少看到,近几年非常流行,很多中国人在国外追中国的明星。”形式上,这是流行文化与受众之间的互动、传播的过程,但其背后蕴含的情感流动正在塑造一种新的软实力——一种增强国家身份认同的向心力。

在境外,西方媒体掌握主要话语权,跨境流动群体会面临“话语大环境”的变化,当他们同时接触到国内与国际不同信息与报道时,反而能获得更加客观、理性的认识,激发对祖国的“保护欲”。“国外会听到很多对中国有偏见的声音,大部分人可能都没去过中国,但是从各种媒体看到各种带着政治色彩或者故意抹黑中国的信息,就会对中国产生一些偏见。这时作为一个在中国生活长大的人,就会觉得很想去理论,想给他们介绍更多关于中国更真实的情况。”而中国在网络媒介中话语权的增强,因撼动西方电子媒体与社交媒体所期望建构的“西方”认同,这提醒中国应构建一个具有良好国家形象和地缘理念的网络媒介环境。

6 结论与讨论本文以中国跨境流动人口为例,借用环境心理学理论,从人口学变量、物理变量和环境变量三个角度探索国家感的影响因素。结果发现:①在文化接触过程中海外移民的国家感会受到各种个体与社会因素的制约,中国海外移民的年龄、学历、公民身份、出国时长、移居国人均GDP和文化认同都会显著的影响海外移民的国家感。同时,文化认同也受到海外移民性别、年龄、公民身份与出国时长的影响;②跨境群体流动会导致两类主体之间的跨境文化要素相互作用,随着主族文化认同的提升,海外移民的国家感会随之降低,而客族文化认同的增强会显著提升海外移民的国家感。除个体差异外,文化活动的参与、沟通的便利会使主族文化认同增强,种族隔阂、偏见与歧视阻碍主族文化认同的发展,而国家软实力提升、包容多元的地缘政策利于提升客族文化认同感;③地缘环境从多尺度、多方面重新塑造了跨境流动群体的国家感,居住环境、网络媒体环境的变化以及国家间话语权的博弈会引发跨境流动群体对于祖国新的思考,重新审视流动前后所处的环境,直接或间接地重构中国的国家感。

本研究在“一带一路”倡议及全球化国际人口快速流动的大背景下有许多潜在的应用领域。良好的地方感对于个体的自尊、安全感、归属感有着积极作用,甚至能促进亲环境行为和消费行为。而良好的国家感对于促进人文交流,推进地缘关系,化解政治、宗教冲突大有益处。对于移居海外的华侨华人,国家需要为他们在海外创设一个良好的地缘环境:组织传统节日活动、推出大量优秀的文化产品;提升中国的文化软实力,创造更多优秀的文艺作品走向世界;加强思想价值观念的输出,树立良好的负责任的大国形象。这些举措都有利于维系在外国人的客族文化认同、提升中国海外移民的国家感,从而使身居海外的华人成为中国地缘关系中强大的情感支撑。对于在中国的外国人,应尊重与理解他们的文化传统和风俗习惯,摒弃种族偏见、重视人文交流,官方与民间可合力推出系列文化活动,帮助他们融入中国的文化环境,增强对中国的主族文化认同感、提升外国人在中国的认同感与归属感。

研究选取了人口学、物理和环境变量中的部分因素探索其对国家感的影响,从环境心理学的层面上,不确定性规避和歧视感知等更多环境因素可以用于探讨对国家感的影响;从地缘环境层面上,更多的探讨了地缘环境中的文化与情感,而地缘政治、经济也是国家感建构中重要的一部分。因此,未来还需开展更深入、全面的研究。

注释:

① 数据来源于联合国官网:https://www.un.org/development/desa/pd/node/1123。

| [1] |

胡志丁, 葛岳静, 骆华松, 等. 地缘环境解析: 理论与方法笔谈[J]. 世界地理研究, 2019, 28(2): 2-12. [Hu Zhiding, Ge Yuejing, Luo Huasong, et al. Analysis of geo-setting: Theory and method[J]. World Regional Studies, 2019, 28(2): 2-12.] |

| [2] |

Dodds K J, Sidaway J D. Locating critical geopolitics[J]. Environment & Planning D: Society & Space, 1994, 12(5): 515-524. |

| [3] |

凌胜 利'. 一带一路'战略与周边地缘重塑[J]. 国际关系研究, 2016(1): 79-91, 155-156. [Ling Shengli. The strategy of the belt and road initiatives and the reshaping of the peripheral geopolitics[J]. Journal of International Relations, 2016(1): 79-91, 155-156.] |

| [4] |

情感驱动下的世界地缘政治——读《情感地缘政治学: 恐惧、羞辱与希望的文化如何重塑我们的世界》[J]. 世界知识, 2010(17): 69. [World geopolitics driven by emotions: Reading "Emotional geopolitics: How the culture of fear, humiliation and hope reshapes our world" [J]. World Affairs, 2010(17): 69.]

|

| [5] |

郑雪, 王磊. 中国留学生的文化认同、社会取向与主观幸福感[J]. 心理发展与教育, 2005(1): 48-54. [Zheng Xue, Wang Lei. Chinese overseas students'cultural identification social orientation and subjective well-being[J]. Psychological Development and Education, 2005(1): 48-54. DOI:10.3969/j.issn.1001-4918.2005.01.009] |

| [6] |

李溪. 段义孚人文主义地理学的哲学视野[J]. 人文地理, 2014, 29(4): 8-12. [Li Xi. The philosophical perspective of Yi-Fu Tuan's humanistic geography[J]. Human Geography, 2014, 29(4): 8-12.] |

| [7] |

庄春萍, 张建新. 地方认同: 环境心理学视角下的分析[J]. 心理科学进展, 2011, 19(9): 1387-1396. [Zhuang Chunping, Zhang Jianxin. Pl-ace identity: Analysis from environmental psychology perspective[J]. Advances in Psychological Science, 2011, 19(9): 1387-1396.] |

| [8] |

苑海燕. 生态文明视角下环境心理学应用研究——评《环境心理学: 环境-行为研究及其设计应用》[J]. 生态经济, 2020, 36(8): 230-231. [Yuan Haiyan. Research on the application of environmental psychology from the perspective of ecological civilization: Comment on "Environmental psychology: Environmental-behavior research and its design application"[J]. Ecological Economy, 2020, 36(8): 230-231.] |

| [9] |

Di Masso A, Williams D R, Raymond C M, et al. Between fixities and flows: Navigating place attachments in an increasingly mobile world[J]. Journal of Environmental Psychology, 2019, 61: 125-133. DOI:10.1016/j.jenvp.2019.01.006 |

| [10] |

Lewicka M, Rowiński K, Iwańczak B, et al. On the essentialism of places: Between conservative and progressive meanings[J]. Journal of Environmental Psychology, 2019, 65: 101318. DOI:10.1016/j.jenvp.2019.101318 |

| [11] |

Bernardo F, Palma-Oliveira J M. Urban neighbourhoods and intergroup relations: The importance of place identity[J]. Journal of Environmental Psychology, 2016, 45: 239-251. DOI:10.1016/j.jenvp.2016.01.010 |

| [12] |

Lewicka M. What makes neighborhood different from home and city?Effects of place scale on place attachment[J]. Journal of Environmental Psychology, 2010, 30(1): 35-51. DOI:10.1016/j.jenvp.2009.05.004 |

| [13] |

徐梦洁, 王如月, 刘颖, 等. 居民地方感的尺度偏好与影响因素研究[J]. 华南师范大学学报(自然科学版), 2020, 52(2): 91-101. [Xu Mengjie, Wang Ruyue, Liu Ying, et al. The scale preference of the residents's sense of place and its factors[J]. Journal of South China Normal University (Natural Science Edition), 2020, 52(2): 91-101.] |

| [14] |

Tuan Y F.Blake B F. Topophilia: A study of environmental perception, attitudes and values[J]. Leonardo, 1974, 9(2): 313. |

| [15] |

Tubbs N. Heidegger: being and time[M]//Tubbs N. Philosophy's Higher Education. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2005: 49-74.

|

| [16] |

朱竑, 刘博. 地方感、地方依恋与地方认同等概念的辨析及研究启示[J]. 华南师范大学学报(自然科学版), 2011(1): 1-8. [Zhu Hong, Liu Bo. Concepts analysis and research implications: Sense of place, place attachment and place identity[J]. Journal of South China Normal University, 2011(1): 1-8.] |

| [17] |

Relph E. Place and Placelessness[M]. London: Pion, 1976: 88-90.

|

| [18] |

Seamon D A. Geography of the Lifeworld (Routledge Revivals): Movement, Rest and Encounter[M]. London: Routledge, 1979: 126-134.

|

| [19] |

Tuan Y F. Humanistic geography[J]. Annal of the Association of American Geographer, 1976, 66: 266-276. DOI:10.1111/j.1467-8306.1976.tb01089.x |

| [20] |

李如铁, 朱竑, 唐蕾. 城乡迁移背景下"消极"地方感研究——以广州市棠下村为例[J]. 人文地理, 2017, 32(3): 27-35. [Li Rutie, Zhu Hong, Tang Lei. The research on the negative sense of place in the background of urban-rural migration: Based on the urban village Tangxia, Tianhe district, Guangzhou[J]. Human Geography, 2017, 32(3): 27-35.] |

| [21] |

吴玮, 周孟 杰". 抖音"里的家乡: 网红城市青年地方感研究[J]. 中国青年研究, 2019(12): 70-79. [Wu Wei, Zhou Mengjie. Hometown in douyin: Research on the sense of place of the youth online celebrity city[J]. China Youth Study, 2019(12): 70-79. DOI:10.3969/j.issn.1002-9931.2019.12.011] |

| [22] |

黄嘉玲, 何深静. 非洲裔移民在穗宗教场所地方感特征及其形成机制——基于广州石室圣心大教堂的实证研究[J]. 热带地理, 2014, 34(3): 308-318. [Huang Jialing, He Shenjing. Profile and determinants of African immigrants'sense of place in religious space: A case study of Guangzhou sacred heart cathedral[J]. Tropical Geography, 2014, 34(3): 308-318.] |

| [23] |

Altman I, Low S. Place Attachment[M]. New York: Plenum Press, 1992: 290-296.

|

| [24] |

Kim S, Lee Y K, Lee C K. The moderating effect of place attachment on the relationship between festival quality and behavioral intentions[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2017, 22(1): 49-63. DOI:10.1080/10941665.2016.1176060 |

| [25] |

Casey E S. Between geography and philosophy: What does it mean to be in the place-world?[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2001, 91(4): 683-693. DOI:10.1111/0004-5608.00266 |

| [26] |

Proshansky H M. The city and self-identity[J]. Environment & Behavior, 1978, 10(2): 147-169. |

| [27] |

Fiske S T, Gilbert D T, Lindzey G. Handbook of Social Psychology (Vol.2)[J]. New Jersey: John Wiley & Sons, 2010, 176-186. |

| [28] |

Ratcliffe E, Korpela K M. Memory and place attachment as predictors of imagined restorative perceptions of favourite places[J]. Journal of Environmental Psychology, 2016, 48: 120-130. DOI:10.1016/j.jenvp.2016.09.005 |

| [29] |

Scannell L, Gifford R. The relations between natural and civic place attachment and pro-environmental behavior[J]. Journal of environmental psychology, 2010, 30(3): 289-297. DOI:10.1016/j.jenvp.2010.01.010 |

| [30] |

Hummon D M. Community Attachment[M]//Altman I, Low S M. Place Attachment. New York: Plenum Press, 1992: 253-278.

|

| [31] |

Schacter D L. Implicit memory: History and current status[J]. Journal of Experimental Psychology, 1987, 13(3): 501-518. |

| [32] |

Heberlein T A. Navigating environmental attitudes[J]. Conservation Biology, 2012, 26(4): 583-585. DOI:10.1111/j.1523-1739.2012.01892.x |

| [33] |

Bless H, Schwarz N. Mental construal and the emergence of assimilation and contrast effects: The inclusion/exclusion model[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 2010, 42: 319-373. |

| [34] |

常士訚. 东南亚国家政治认同的转折与政治建构[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2010(5): 9-16. [Chang Shiyin. The transition and construction of political identity in southeast Asian nations[J]. Journal of Shandong University (Philosophy and Social Sciences), 2010(5): 9-16. DOI:10.3969/j.issn.1001-9839.2010.05.002] |

| [35] |

袁剑. 国家感与边疆性: 中亚国家间的边界问题及其观念折射[J]. 北方民族大学学报(哲学社会科学版), 2019(3): 11-17. [Yuan Jian. Sense of nationhood and frontierness: Border issues and their conceptual refraction among central Asian countries[J]. Journal of North Minzu University (Philosophy and Social Science), 2019(3): 11-17. DOI:10.3969/j.issn.1674-6627.2019.03.002] |

| [36] |

于京 东". 领土性"与"国家感"——一种政治地图学的观察视野与分析理路[J]. 政治学研究, 2021(2): 21-31, 187-188. [Yu Jingdong. "Territoriality" and "sense of nation" : A political cartographic perspective and analytical rationale[J]. CASS Journal of Political Science, 2021(2): 21-31, 187-188.] |

| [37] |

苏彦捷. 环境心理学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2016: 210-230. [Su Yanjie. Environmental Psychology[M]. Beijing: Higher Education Press, 2016: 210-230.]

|

| [38] |

Ethier K A, Deaux K. Negotiating social identity when contexts change: Maintaining identification and responding to threat[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 1994, 67(2): 243-251. |

| [39] |

Ethier K, Deaux K. Hispanics in ivy: Assessing identity and perceived threat[J]. SexRoles, 1990, 22(7): 427-440. |

| [40] |

张少科. 离散族群多元文化认同对社交媒体使用的影响[J]. 国际新闻界, 2018, 40(3): 83-100. [Zhang Shaoke. Effects of cultural identification on social media use in a context of Chinese young diaspora[J]. Chinese Journal of Journalism & Communication, 2018, 40(3): 83-100.] |

| [41] |

Ward C, Kennedy A. Acculturation strategies, psychological adjustment, and sociocultural competence during cross-cultural transitions-sciencedirect[J]. International Journal of Intercultural Relations, 1994, 18(3): 329-343. DOI:10.1016/0147-1767(94)90036-1 |

| [42] |

崔新建. 文化认同及其根源[J]. 北京师范大学学报(社会科学版), 2004(4): 102-104, 107. [Cui Xinjian. The current identity crisis and the reconstruction[J]. Journal of Beijing Normal University (Social Sciences), 2004(4): 102-104, 107. DOI:10.3969/j.issn.1002-0209.2004.04.017] |

| [43] |

Hedley R A. Identity: Sense of self and nation[J]. Canadian Review of Sociology, 1994, 31(2): 200-214. |

| [44] |

Lewicka M. On the varieties of people's relationships with places[J]. Environment & Behavior, 2011, 43(5): 676-709. |

| [45] |

Soini K, Vaarala H, Pouta E. Residents'sense of place and landscape perceptions at the rural-urban interface[J]. landscape & urban planning, 2012, 104(1): 124-134. |

| [46] |

Bakker I, Voordt T V D, Vink P, et al. Pleasure, arousal, dominance: Mehrabian and russell revisited[J]. Current Psychology, 2014, 33(3): 405-421. DOI:10.1007/s12144-014-9219-4 |

| [47] |

林玉莲, 胡正凡. 环境心理学(第二版)[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2006: 83-84. [Lin Yulian, Hu Zhengfan. Environmental Psychology[M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2006: 83-84.]

|

| [48] |

戴海琦. 心理测量学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2015: 233. [Dai Haiqi. Measurement Psychology[M]. Beijing: Higher Education Press, 2015: 233.]

|

| [49] |

胡志丁, 陆大道, 杜德斌, 等. 未来十年中国地缘政治学重点研究方向[J]. 地理研究, 2017, 36(2): 205-214. [Hu Zhiding, Lu Dadao, Du Debing, et al. Key research direction of China's geopolitics in the next decade[J]. Geographical Research, 2017, 36(2): 205-214.] |

| [50] |

刘文科. 论大众媒体的政治影响力[J]. 政治学研究, 2012(2): 37-45. [Liu Wenke. On the political influence of mass media[J]. CASS Journal of Political Science, 2012(2): 37-45.] |