2. 华东师范大学 全球创新与发展研究院,上海 200062;

3. 上海商学院 旅游管理系,上海 201400

2. Institute for Global Innovation and Development, East China Normal University, Shanghai 200062, China;

3. Department of Tourism Management, Shanghai Business School, Shanghai 201400, China

国际能源博弈不断塑造全球地缘政治版图。从20世纪70年代的石油危机到90年代的海湾战争,再到21世纪初的伊拉克战争与阿富汗战争都与能源博弈密切相关[1]。随着气候变化引致海冰加速消融,北极潜在的能源价值有望释放,一场由能源竞争驱使的北极大博弈即将到来[2, 3]。2007年联合国政府间气候变化专门委员会指出,2100年北极夏季将不再有海冰覆盖,这意味全球五分之一未勘探的石油和天然气将逐步解封。当前,北极能源归属一直悬而未决。在“无主”“共有”“海权论”的视域下,各国围绕“北极能源”在合作框架内外展开多方位博弈[4]。中国作为北极利益攸关国,以积极姿态提出共建“冰上丝绸之路”,受到国际政界和学界高度关注。时值北极能源占有权、控制权和贸易权争夺处白热化之际,厘清能源贸易之关系,把握各方利益之诉求,寻求多方利益之契合点,保障“冰上丝绸之路”顺利推进成为当前迫切需要解决的问题。其中,北极能源贸易网络就是亟待深入探究的议题之一。

当前,全球能源供需格局和贸易关系日渐复杂化与网络化,基于网络视角探究能源贸易的文献层出不穷[5]。①能源贸易网络表现出“核心-边缘”结构。发达国家凭借其强大的价格控制力和消费力成为核心节点,新兴经济体依靠其庞大的能源需求亦不断提升能源贸易地位[6]。不同能源类型也显示出网络结构的差异性。天然气多采用管道运输,对战略通道依赖性强,其贸易网络结构的异质性高于煤炭和石油[7-9]。②能源贸易空间格局呈现出高度的集聚性,逐步形成三大贸易区[8]。美国是北美贸易区的核心节点,德国与俄罗斯为欧洲贸易区的双核,其中德国为主要进口国,俄罗斯为主要出口国。自美国能源革命以来,中国逐渐取代日本成为亚太贸易区的主要能源进口国[10]。③能源贸易网络存在显著的小世界性、无标度性与群簇性[8, 11]。其中,液化天然气和管道天然气贸易网络的小世界性和无标度性更为显著,而且这两个网络也存在较强的关联性[12, 13]。④贸易网络演进是多要素非线性交互过程。地缘政治关系、外交关系、经济关系以及双边关系都是影响能源贸易网络的主要因素[14, 15]。运输问题和地理距离也是国家能源贸易伙伴选择的主要考量[16]。

随着贸易邻近性概念的出现,学术界构建了商品贸易邻近性的理论框架,并借助实证模型深度挖掘商品贸易的地理、经济、语言、制度等邻近性的发生机制[17, 18]。能源贸易作为国际市场一种特殊商品的交易,亦遵循商品贸易的一般发生机制。①能源贸易存在地理邻近性。天然气多采用管道运输,石油和煤炭多采用海路船运,运输距离增加将显著提高能源贸易成本,降低能源贸易效率[16]。而且,空间距离增加还会提高能源运输风险。②能源贸易存在经济邻近性。一方面是由于能源生产具有地理惰性,另一方面是因为国家资源消耗与经济发展高度相关。经济规模越大,能源需求和消费水平越高,经济实力提升必然带来能源消费的增量[14]。③能源贸易存在文化邻近性。文化差异不仅会增加获取出口市场信息的成本,还会提升诠释、理解和评估贸易的认知成本。文化因素还通过多种方式影响能源贸易的发生[19]。如,共同语言与殖民关系能降低包括沟通障碍、协议与合约认知差异、法律法规风险等负外部性[18]。④能源贸易存在组织邻近性。组织邻近性表示不同行为主体同属于一个关系空间,强调行为主体的隶属性或结构相似性[20]。有研究表明,稳定的组织联系通常有利于贸易的发生[21]。⑤能源贸易存在制度邻近性。制度差异意味着贸易谈判成本、适应成本、信息搜寻成本、纠纷处理成本以及履约成本[22],国家间相似的制度安排和稳定的制度供给能强化贸易保障机制,优化契约环境,进而促进能源贸易的发生[23]。总体而言,能源贸易关系受国家间的地理距离、经济差异、文化差异、制度差异等因素广泛影响。

当前,大北极能源贸易研究仍聚焦油气资源安全、共同开发、地缘政治经济等战略性分析[1, 4, 24],而忽视利益攸关方能源贸易的相互关联与相互反馈机制。理解能源贸易动机是权衡各方能源利益的重要基础。有鉴于此,本文立足复杂网络分析框架,探究大北极国家能源贸易的演进过程及其动力机制,力图从如下方面做出边际贡献。第一,融合复杂网络理论,探究大北极国家能源贸易演进并分析各国在北极能源贸易中的功能变化,为理解北极能源贸易的运行逻辑带来启示。第二,构建多维邻近性框架,运用QAP方法解析北极地区能源贸易网络演进的动力机制。相信这项研究工作能够对能源贸易相关理论形成有益补充,为北极地区的能源贸易机制给出实证经验,同时为“冰上丝绸之路”高效顺利地推进提供科学依据。

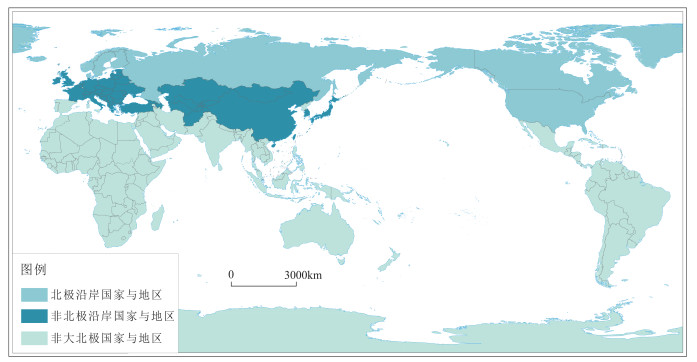

2 研究设计 2.1 研究区域北极主体部分是北冰洋,环北冰洋核心国家为俄罗斯、加拿大、美国、丹麦、挪威、芬兰、瑞典和冰岛。与北极利益相关的空间范围可由北冰洋延伸至北太平洋和北大西洋地区部分国家。由于北极特殊的地理区位,北冰洋沿岸国和非沿岸国都力争在北极地区找到符合本国利益的战略定位。这导致目前北极范围的界定模糊混乱,形成诸如北极国家与北冰洋沿岸国、“近北极国家”与北极利益攸关方等互不通约的学术概念[25-27]。北极相关概念的含糊不清与聚讼不已势必将影响北极的可持续发展,甚至引发北极国际冲突。因此,有学者提出大北极国家(Pan Arctic State)概念,并基于空间距离、海运距离、人文距离、经济距离、政治距离、资源距离和H-F距离等指标划定大北极的地理空间范围[28]。大北极国家是指在空间、资源、人文、经济、政治等诸多方面与北极地区存在密切关系的北半球国家[27]。大北极国家融合了地缘政治区域尺度和地缘经济区域尺度,研究区域涵盖了北冰洋沿岸国家和非沿岸国家,包括加拿大、中国、美国等53个国家,如图 1所示。

|

图 1 大北极国家与地区的空间范围 Fig.1 The Spatial Extent in the Pan Arctic State 底图来源:此图根据国家测绘地理信息局标准地图(审图号:GS(2016)1666)号)绘制。 |

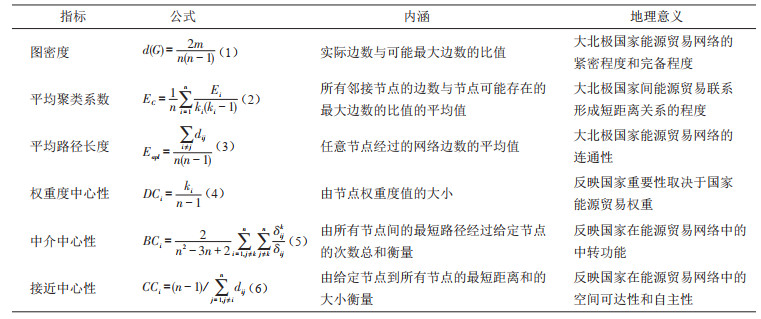

运用复杂网络分析方法,本文将大北极国家抽象为节点,将国家之间的能源进出口额抽象为具有方向和权重的边,构建2009年至2018年大北极国家的能源贸易网络。①构建国家节点集合和Vj =[vjt](j = 1, 2, 3, …, m),其中t代表不同年份,i和j分别代表国家i和国家j。②构建能源出口的权重矩阵Wj=[wjt](i = 1, 2, 3, …, n; j = 1, 2, 3, …, m),其中wi, jt代表t年份国家vi到国家vj能源出口额。③通过R语言软件建立各个国家能源出口的关联矩阵,生成能源贸易网络G = vit, vjt, wi, jt。能源类型包括煤炭、石油和天然气,其进出口数据都来源于Chatham House的资源贸易数据库,采用美元为度量单位。本文引入复杂网络结构模型判定体系(如表 1),借助Pajek、Ucinet等工具考察大北极国家能源贸易网络的演进过程。

| 表 1 网络结构和节点性质的模型判定 Tab.1 The Model of Network Structure and Node Properties |

结构对等性用以识别国家在能源贸易网络中的位置和功能[29]。即拥有相似能源贸易关系结构的国家符合特定角色或处于特定位置,处于相似角色或位置的国家将参与特定能源贸易关系结构。如果将两个国家相互替换后,整个网络结构和性质未发生改变,表示这两个国家的能源贸易网络结构对等。本文运用结构对等性方法,借助Pajek识别大北极国家在能源贸易网络中的等级类型,挖掘其所蕴含的经济地理意义[30]。

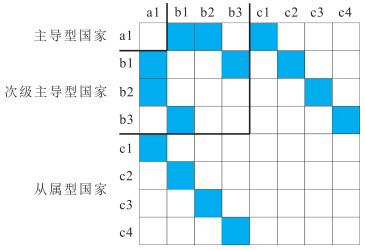

优势流(dominant flow)分析模型通过图论和关系结构方法刻画网络的整体骨架。能源贸易优势流是指能源贸易流的最大流[29]。本文依据优势流分析模型的原理构建关系矩阵,用以刻画大北极国家能源贸易网络的骨架(如图 2)。蓝色方格表示能源贸易流的最大流,a1是主导型国家,其优势流流向比自身规模小的国家b1,b1和b2的优势流流向a1,b3优势流流向b1。b1、b2和b3的共同特点就是存在规模更小的国家与其相连,所以b1、b2和b3均属于次级主导型国家。c1、c2、c3和c4的优势流流向比自身规模大的国家,而且不存在其他国家的优势流流入,属于从属型国家。

|

图 2 优势流概念模型的示意图 Fig.2 The Conceptual Model of the Dominant Flow |

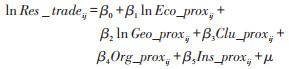

本文建立经济邻近性、地理邻近性、文化邻近性、组织邻近性、制度邻近性等多指标体系,检验大北极国家能源贸易网络演进的动力机制。通过引力模型的对数化处理,本文将因变量和自变量转换成线性关系进行回归,得到大北极国家能源贸易网络的拓展引力模型如下:

|

(7) |

其中,Res_tradeij是国家i和国家j之间的能源贸易额;Eco_proxij为国家i和国家j的经济邻近性变量;Geo_proxij为国家i和国家j的地理邻近性变量;Clu_proxij是国家i和国家j的文化邻近性变量;Org_proxij是国家i和国家j的组织邻近性变量;Ins_proxij是国家i和国家j的制度邻近性变量;β0和μ为模型的常数项和随机干扰项。

大北极国家能源贸易矩阵属于关系数据,存在结构性自相关,无法运用最小二乘法(OLS)对其进行回归分析。QAP(quadratic assignment procedure,二次指派程序)回归是对两个和两个以上关系矩阵各个元素值比较的方法,侧重估计多个矩阵与一个矩阵之间的回归关系。该方法属于非参数检验,能解决内部结构依赖产生的有偏估计[29]。QAP回归过程主要分为三步:首先是对自变量和因变量进行标准回归分析;其次随机置换矩阵列和行,计算每次矩阵重排后的检验统计量;最后经过数次重复置换后产生统计量的分布,然后基于该分布判断实际值处于分布中的接受域还是拒绝域,得出变量的显著性结果。

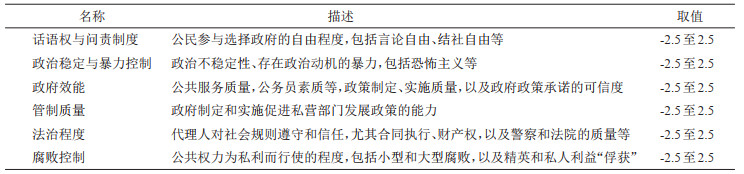

2.2.3 变量说明与数据来源经济邻近性通过GDP差值倒数的绝对值进行刻画,其值越大表示经济发展水平越相似,数据来源于世界银行(The World Bank)。地理邻近性通过首都距离倒数体现,其值越大表示地理越邻近,数据来源于CEPII数据库。经济邻近性和地理邻近性指标均为连续变量。文化邻近性通过官方语言和殖民历史关系刻画,使用同一官方语言或存在殖民历史关系表示文化越邻近。组织邻近性通过北极理事会和国际北极科学委员会体现,同属于北极理事会或者同属于国际北极科学委员会表示国家间存在组织邻近性。文化邻近性和组织邻近性均为二值离散变量。制度环境用世界银行数据库发布的全球治理指数(worldwide governance indicators,WGI)刻画。全球治理指数涵盖了话语权和问责制度、政治稳定和暴力控制、政府效能、管制质量、法制程度以及腐败控制等六个维度,指数范围从-2.5至2.5,数值越高代表制度环境越好,如表 2所示。制度邻近性变量的计算公式如下:

|

(8) |

| 表 2 全球治理指数的指标说明 Tab.2 The Indicator Description of the WGI |

其中,k为全球治理的六个维度,Ii, k和Ij, k为国家i和国家j在维度k上的得分,maxIk和minIk为全球国家在维度k上的最高得分和最低得分。制度邻近性的值越大说明两国的制度环境越相似,该指标为连续变量。

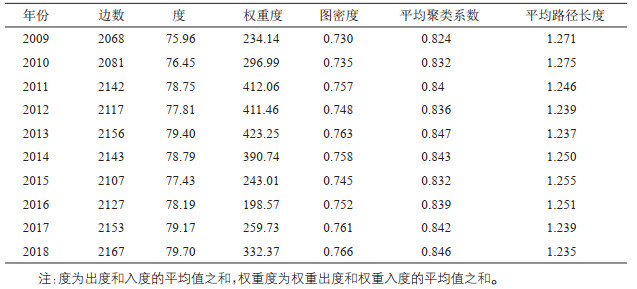

3 大北极国家能源贸易网络的演进特征 3.1 网络总体趋向稠密化2009至2018年,大北极国家能源贸易网络演进大致可分为三个阶段(如表 3)。2009-2013年是网络扩张阶段。网络边数增加至2156条,图密度提升至0.763,平均度增长到79.40,平均加权度提高至423.25。2014-2016年是网络收缩阶段。网络边数、权重度和图密度等指标都出现下降。究其原因,主要与大国北极战略转变有关,也与世界经济发展的总体趋势相关。2014年中俄天然气合作以及亚马尔和北极2号项目说明了俄罗斯的能源战略东移亚太;2013年和2015年美国先后发布的《北极地区国家战略》和《北极地区国家战略执行报告》体现了美国对北极的重视度提升。这些加剧了北极地区的紧张局势。而且,该阶段世界工业生产放缓,新兴市场与发展中经济体增速下滑,贸易持续低迷,特别是大宗商品价格大幅下跌。这一系列变化性和趋势性因素都影响着大北极国家的能源贸易关系。2016-2018年是网络再扩张阶段。网络边数提高至2167条,度值和权重度值分别上升至79.70和323.37,图密度增长至0.766。从平均聚类系数和平均路径来看,网络具备小世界性,拥有比随机网络更高的平均聚类系数和更低的平均路径长度。平均聚类系数从0.824上升至0.846,说明大北极国家能源贸易出现极化。平均路径长度由1.271下降至1.234,表明了第三国效应的弱化。

| 表 3 2009-2018年大北极国家能源贸易的网络统计值 Tab.3 The Statistics of the Energy Trade Network in the Pan Arctic State, 2009-2018 |

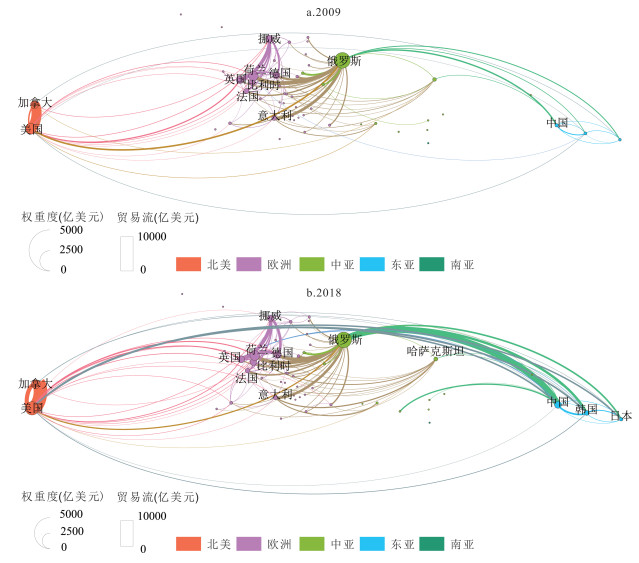

大北极能源贸易网络空间演化呈供销分离持续扩大的态势,供应重心持续西移,消费重心逐渐东移(如图 3)。2009年,欧洲、中亚和北美的能源出口额占大北极能源出口额比重分别为42.54%、39.07%和15.02%。其中,欧洲与北美都以域内贸易为主,域内贸易占比高达88.43%和78.66%。中亚以域外贸易为主,出口域外占比高达87.15%。该年份,东亚能源进口规模仅294.47亿美元。2018年,能源供应重心依然分布在欧洲、中亚和北美,但其空间结构发生变化。欧洲和中亚能源出口比重下降至38.22%和37.16%,北美能源出口比重上升至20.72%。这一结果显示出大北极能源供应重心出现西移的趋势。该年份,欧洲和北美仍以域内贸易为主,但其出口域外的能源增多,欧洲出口域外能源占比由12.57%提高至13.04%,北美出口域外能源占比由21.36%提高至38.19%。中亚在大北极地区出口规模大幅增长,出口域外能源上升至2997.86亿美元,尤其对东亚的出口额增长至846.67亿美元。该年份,东亚国家在大北极地区的能源进口总额提升至1306.37亿美元,成为大北极重要的能源进口区。新兴经济体经济高速增长拉动能源的巨大需求,俄罗斯能源战略向亚太转移推动了大北极能源贸易网络的消费重心向东移动。

|

图 3 2009和2018年大北极国家能源贸易网络的拓扑结构图 Fig.3 The Topology Diagram of the Energy Trade Network in the Pan Arctic State, 2009 and 2018 注:曲线顺时针方向代表由国家A出口至国家B。例如,加拿大至美国的能源出口额为相对较粗的线段,美国至加拿大的能源出口额为相对较细的线段。节点和线条颜色均代表国家所属地区,线条粗细与出口额成正比。图中仅显示能源出口额高于一百万美元的线段。 |

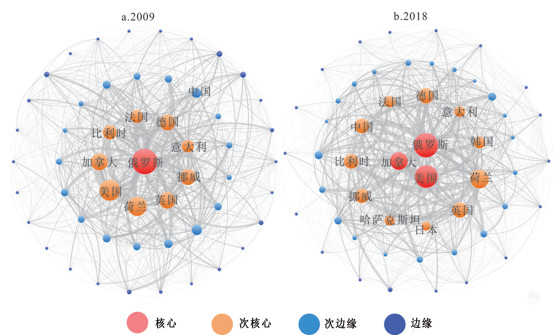

大北极国家能源贸易网络结构呈现典型的“核心-边缘”特征,表现出多极化趋势(如图 4)。①核心节点主要为能源供应国。2009年,俄罗斯是唯一核心节点,对大北极能源网络拥有控制权。俄罗斯在该区域能源出口额达1889.27亿美元,占比30.45%。2018年,加拿大与美国进入网络核心位置,与俄罗斯形成“三足鼎立”之势。虽然,俄罗斯在该区域出口额提高至2469.56亿美元,但占比却下降至28.03%。美国在该区域能源出口额由238.41亿美元增长至872.23亿美元。加拿大虽然拥有较高能源出口规模,但在该区域的能源影响力却低于俄罗斯和美国。主要由于加拿大仅作为美国的能源供应国,加拿大出口美国的能源占比高达90%以上。②次核心节点主要为西欧国家,东亚国家后发进入次核心位置。2009年,除美国和加拿大之外,次核心国家多是西欧国家。这些国家能源出口额总和达2163.69亿美元,所占比重为34.87%。2018年,大北极能源权力由供应国向消费国转移,中国、韩国和日本成为网络的次核心节点。虽然中日韩三国能源出口额仅为343.14亿美元,但这三个国家能源进口额高达1548.77亿美元,进口占比高达30%。这一年份,哈萨克斯坦也成为次核心节点,其能源出口额由273.48亿美元上升至411.47亿美元。③次边缘节点主要为东欧、北欧和东亚国家。2009年,次边缘节点数量为19个,其中包括东欧的6个国家以及东亚的中国、日本与韩国。这一年份,东亚国家能源消费高度依赖中东和北非地区,能源进口地理方向未向大北极地区转移。2018年,次边缘国家数量增加至21个,其中包括东欧10个国家以及北欧3个国家。东欧和北欧国家始终处在网络的次边缘位置。④边缘节点为中亚部分国家。这些国家孤立于网络的边缘地带,是大北极能源权力的“洼地”。主要包括土库曼斯坦、阿富汗、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、蒙古国等国家。

|

图 4 2009和2018年大北极国家能源贸易网络的“核心-边缘”等级结构图 Fig.4 The Hierarchical Chart of the Energy Trade Network in the Pan Arctic State, 2009 and 2018 注:节点大小代表权重度值,线段粗细代表能源贸易流量,二者均标准化至同一范围。为了增加图的可读性,图中仅列出核心节点和次核心节点的国家名。 |

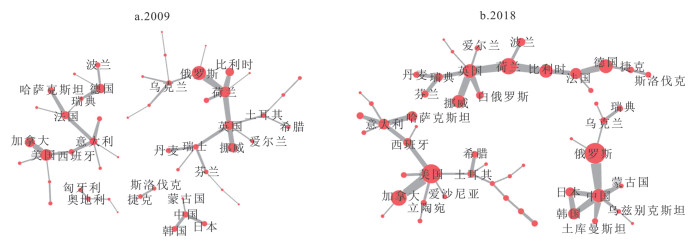

2009年和2018年大北极国际的优势流网络都属于非联通网络,断裂成多个网络子群(如图 5)。2009年,网络骨架出现两个大子群和三个游离型子群。一个是以俄罗斯为主导的大子群,包括东欧、北欧、中亚等国家。另一个是以美国和加拿大为主导的大子群,包括北美和西欧国家。其他三个游离子群分别由匈牙利和奥地利组成,斯洛伐克和捷克组成,以及中国、蒙古国、韩国和日本组成。2018年,网络骨架逐渐形成三大子群,大北极能源集团化显现。西欧国家主导的能源集团展现出相对均衡的贸易关系。2007年欧盟就提出“泛欧能源安全共同体”,2009年的《里斯本条约》将能源划为欧盟与成员国共同管辖的领域。随着欧盟能源战略一体化推进,2015年欧盟提出建立能源联盟的设想。这一系列政策推动了欧洲地区形成能源自产自销的域内循环格局。俄罗斯主导的能源集团表现出供应消费高度分离的关系结构,能源供应高度集中化。这一集团较大程度依赖于俄罗斯一个国家。能源贸易流出目的地主要为中国、日本和韩国等东亚国家。美国和加拿大主导的能源集团显示出较强的贸易黏性。美国和加拿大的能源贸易比重高达80%。

|

图 5 2009和2018年大北极国家能源贸易优势流图 Fig.5 The Dominant Flow of the Energy Trade Network in the Pan Arctic State, 2009 and 2018 注:图中节点的大小代表权重度值,线段粗细代表能源贸易流量,二者均标准化至同一范围,其中红色代表主导型节点、橙色代表次级主导型节点、绿色代表从属型节点。 |

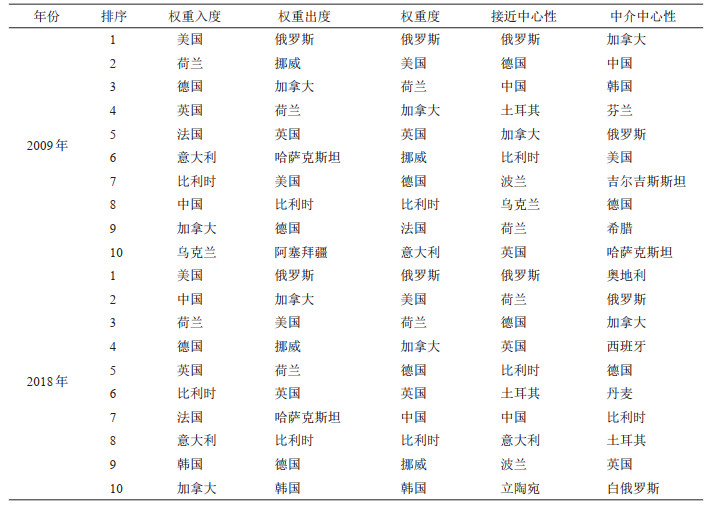

2009-2018年,中国中心性指标排名出现上升(如表 4)。①权重度反映国家能源进出口强度。对比2009年和2018年发现,除2018年出现中国和韩国,其他国家变化均未出现位置变化。近年来,中国和韩国都强调能源清洁消费和能源结构调整。2016年,中俄双方签署了《中俄东线天然气合作项目备忘录》,自2018年起俄罗斯通过中俄天然气管道东线向中国供气并逐年增长。为破解传统能源通道的安全风险,韩国也将目光转向北极能源,加强了与俄罗斯天然气的合作。这一变化推动中国和韩国进口大北极国家能源规模的增长。2018年,中国超过日本,成为世界第一大天然气进口国,韩国位居第三。②接近中心性反映国家能源贸易多元化程度。前十位国家中,仅中国出现位置变化。一方面,说明中国与大北极地区能源运输基础设施的不断完善,推动中国能源进口渠道的多元化发展。另一方面,表明中国进口大北极能源规模提升,在大北极能源贸易网络中的自主性弱化。③中介中心性反映国家中转能力。对比2009年和2018年发现,中介中心性的空间分布向东欧转移。这主要由于西欧与俄罗斯和东亚国家液化天然气贸易增长,东欧地理区位使其成为西欧与俄罗斯和东亚国家液化天然气贸易的中转站。

| 表 4 2009和2018年中心性值前十位国家 Tab.4 The Top 10 Countries for Central Values, 2009 and 2018 |

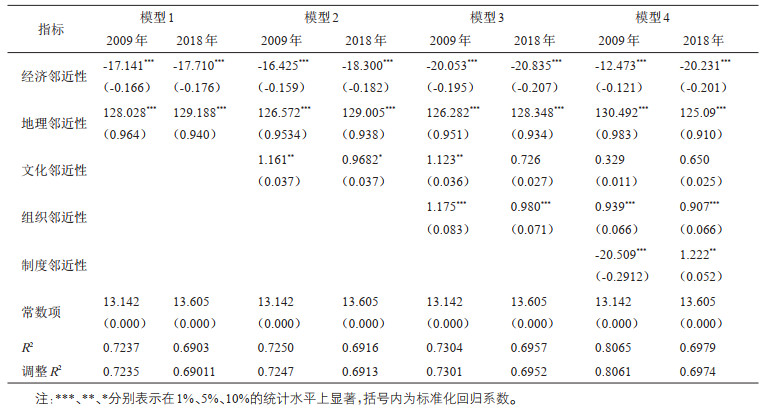

将矩阵数据导入QAP并通过2000次矩阵置换得出,模型(1)-(4)均通过显著性检验(如表 5)。这意味着经济、地理、文化、组织以及制度等因素对大北极国家能源贸易存在显著影响。2009年,模型(4)的调整R2为0.8061,说明模型解释力可达80.61%。2018年,模型(4)的调整R2下降至0.6974,表明模型解释力下降至69.74%,也意味着影响能源贸易网络的因素趋向复杂化。分模型看,随着不同变量逐步加入回归方程,调整R2出现增长,表明不同邻近性对能源贸易网络的影响存在差异。从回归系数看,地理邻近性的回归系数绝对值最大,经济邻近性的回归系数绝对值次之,随后依次为组织邻近性、制度邻近性和文化邻近性。在组织邻近性和制度邻近性纳入回归模型后,文化邻近性出现不显著。这一结果表明影响大北极国家能源网络演进的动力强弱依次为地理邻近性、经济邻近性、组织邻近性、制度邻近性和文化邻近性,而且文化邻近性对大北极国家能源贸易的影响逐渐减弱。

| 表 5 大北极国家能源贸易网络QAP估计结果 Tab.5 The QAP Estimates Result of the Energy Trade Network in the Pan Arctic State |

2009年和2018年经济邻近性在模型(1)-(4)表现出1%显著性水平,系数为负值。这表明大北极国家能源贸易具备经济互补性,能源贸易倾向于经济发展非邻近的国家间展开。经济发展水平差异越大,双边能源贸易规模越高。这一结果与国际其他商品贸易的经济邻近性相反。主要由于大北极国家存在显著的经济不均衡性和能源供销的空间错位。“世界能源供应心脏地带”覆盖范围从波斯湾到里海,从里海至外高加索,再至俄罗斯西伯利亚以及其他远东地区。这些地区多数是发展中国家,能源出口是其经济支柱。大北极地区的大部分国家也属于这一地理带。大北极围绕“世界能源供应心脏地带”形成覆盖北美、西欧、南亚和东亚的能源需求圈,北美、西欧等国家与能源供给国的经济发展水平存在较大差距。近年来,东亚国家特别是中国经济快速增长带来的能源消费量增长远高于世界能源消费增长的平均水平,成为重要的能源进口国。

4.2 能源贸易网络演进具备地理邻近性2009年和2018年地理邻近性在模型(1)-(4)均表现出1%显著性水平,系数均为正值,绝对值较大。这一结果表明大北极国家能源贸易存在地理邻近性。空间距离是影响大北极能源贸易的核心因素,国家间地理距离越近,双边能源贸易规模越高。其一,空间距离影响能源贸易效率。地理距离远近体现了能源运输成本的高低,两国地理距离越远则能源运费越高,能源贸易的质量维护成本也越高。其二,空间距离影响能源贸易安全。地理距离增加了自然或人为风险发生的概率,降低国家选择远距离能源贸易伙伴的积极性。因此,邻近国家能源的稳定供给不仅能保障国家能源的长期需求,而且能提升其对能源地缘经济和地缘政治风险的防控能力。一旦北极航道成为现实,将极大节省大北极能源贸易成本,进而提高国家间能源贸易规模。有学者测算得出,北极航线将缩短中国与北极国家1%的海运距离,双边能源贸易将提升15%-17%[31, 32]。

4.3 能源贸易网络演进的文化邻近性趋向消解除模型(2)和模型(3)的2009年文化邻近性出现显著之外,其他均呈现不显著。模型(2)和模型(3)的2009年均表现出5%显著性水平,模型(2)的2018年表现出10%显著性水平,且系数均为正。这说明了使用相同官方语言或存在殖民关系的国家间具有能源贸易倾向。相同官方语言使用能够激发国家间的文化认同感和信任感,提高战略互信,从而形成能源贸易共识。相同官方语言使用还能有效降低沟通障碍,减少合同与法律差异而引发的额外风险与成本,为能源贸易信息获取提供便利。存在殖民关系国家间具有相似的文化背景,国家组织、体制、管理机制差异也较小,双方能够更好预测和理解对方国家的能源贸易行为,因此存在殖民关系的国家间更倾向于能源贸易。但模型(2)中2018年文化邻近性的回归系数绝对值出现显著下降,尤其模型(3)和(4)呈现不显著性。这意味着殖民历史的作用逐渐弱化,语言差异的贸易成本与风险也因为国际组织机制的完善而减弱。

4.4 能源贸易网络演进受组织邻近性正向作用2009年和2018年,组织邻近性在模型(3)和模型(4)均表现出1%显著性水平,系数均为正值。这意味着同属于北极理事会成员国和观察国或同属于国际北极科学委员会的国家存在能源贸易的倾向,能源贸易网络受组织邻近性正向作用。国际组织不仅是协调资源交换、市场交易、国际贸易与投资等经济活动的主要机构,也是保障资源、信息、技术等在不确定性世界转移的重要载体。北极理事会或国际北极科学委员成立提升了北极治理的机制化程度,同时增强了北极资源协调与整合的能力。北极理事会或国际北极科学委员会的宗旨是保护北极地区的环境,促进在该地区经济、社会和福利方面的持续发展,组织内国家对于北极治理拥有相似的利益诉求,也在某种程度反映在能源合作与治理上。因此,进入北极理事会、国际北极科学委员会等相关组织能够促进国家与组织内成员的能源贸易关系,提升双边能源贸易规模。

4.5 能源贸易网络演进的制度邻近性发生变化模型(4)中,2009年制度邻近性表现出1%显著性水平,系数为负值;而2018年制度邻近性在1%的统计水平上显著,系数为正值。制度邻近性对大北极国家能源贸易网络的影响在这两个年份中表现出较大差异。这主要与世界能源消费格局变化以及能源出口方向东移有关。制度邻近性反映国际能源贸易受国家制度环境的影响、塑造与约束,稳定的制度环境是国家对外贸易的重要保障。由于传统能源禀赋存在地理惰性,能源贸易更大程度是受能源资源地理分布和国际经济发展影响,制度环境作用相对较弱。2009年,大北极能源富集国的能源出口目的地是西欧和北美国家,这些能源贸易规模较高的国家之间存在较大制度环境差异。随着发展中国家特别是东亚、南亚国家经济发展水平的日益提升,大北极国家能源贸易形成三大集群,这些集群内部的国家制度存在较强的相似性。因此,2018年大北极国家能源贸易的回归系数转为正值。

5 结论与讨论北冰洋海冰消融诱发的北极能源争夺将成为当今乃至未来很长一段时间北极地缘关系研究的热点议题,系统认识大北极国家能源贸易关系发展是理解北极地缘格局变化的重要基础。本文从复杂网络视角探究大北极国家能源贸易网络的演进过程与演进动力,得出如下结论。

(1)在拓扑结构方面,大北极国家能源贸易网络持续扩张,供应与消费的空间转移路径存在差异。供应重心出现西移,西欧和北美国家的能源出口规模不断增加。消费重心出现东移,特别是经济增长和能源多元化战略推动中国对大北极的能源需求与日俱增。在等级结构方面,大北极国家能源贸易的等级结构与其他商品贸易网络相似,均呈现“核心-边缘”层级性,并由“单核”向“三核”转变。伴随能源贸易等级结构的变化,大北极能源权力也出现分化,表现为俄罗斯能源权力弱化以及美国和加拿大能源权力强化。这与美国和加拿大加强北极战略并提高利益诉求一致性有关。在优势流方面,大北极能源贸易网络的骨架逐渐形成西欧国家主导的贸易子群、美加主导的贸易子群和俄罗斯主导的贸易子群,各大网络子群的结构差异显著。在中心性方面,大北极国家在能源贸易网络中各自发挥着不同的功能与作用。俄罗斯是大北极地区主要的能源出口国,出口空间多元。美国是大北极地区主要的能源进口国,但进口集中于加拿大,彼此存在很强的能源贸易黏性。近年来,中国对大北极的能源进口规模逐步提升,对该地区的能源依赖程度也不断上升。东欧国家凭借其特殊的地理区位成为大北极能源贸易网络的“结构洞”。

(2)大北极能源贸易网络演进受多维邻近性动力驱动。一,经济差异是大北极国家能源贸易的内生动力。这一结果与“一带一路”沿线区域的能源贸易存在经济邻近性有所不同。对于大北极国家,其中发达国家既是能源生产国,又是能源消费国。由于能源的不可再生性以及能源开采成本的增加,当前这些发达国家多选择能源进口替代自有能源。这种政策转变也体现在能源贸易机制变化上。二,地理邻近性是大北极国家能源贸易重要的自然基础。这一结果与“国际能源贸易具有地域性,地理距离影响了能源贸易效率和能源贸易安全”一致。而且,地理邻近性会产生能源贸易“空间锁定”,影响国家能源多元化战略。未来北极航道通航既能极大减少大北极国家能源贸易成本,也能避开传统航线的既定障碍和诸多干扰,推动大北极国家能源贸易强化,从而改变全球能源贸易格局。三,文化邻近性对大北极能源贸易的作用弱化。与一般商品贸易发生机制类似,大北极能源贸易存在文化邻近性。共同语言使用和殖民历史关系不仅能让出口国获取进口国的需求偏好,而且能降低交易的负外部性。虽然大北极国家存在文化差异,但欧洲与北美地区的能源贸易主要发生在域内,这些国家文化差异较小。随着国际组织体制机制完善,殖民历史在能源贸易中的印记逐渐消解,语言差异的负外部性也趋向弱化。四,组织邻近性是大北极能源贸易的主要推动力。若两个国家同属一个国际合作组织,彼此互动将更为频繁高效,并推动要素流动的强化。北极理事会或国际北极科学委员会能够加强大北极国家间的正式交流,这种交流存在的协调机制是保障能源在具有不确定性的北极地区内转移和交换的重要路径。五,制度邻近性在大北极能源贸易网络演进中的作用存在变化。制度环境能够影响国际合约执行力与信息不对称所带来的不确定性,进而影响贸易双方的交易成本。随着各个国家能源安全重视度的提升,制度邻近性对大北极国家能源贸易的正向作用不断凸显,出口国的制度环境成为进口国的重要考量。

全球能源革命方兴未艾,国际能源格局加速重塑,中国能源合作对象、模式与方向随之发生巨大变化,大北极逐渐成为中国能源贸易的重要区域。从大北极国家能源贸易网络演进过程不难看出,中国在网络中占据着越来越重要的位置。中国需抓住大北极能源消费重心东移的契机,强化与大北极国家能源合作,构建相互依赖的能源贸易关系,形成辐射式能源合作网络;需加速推进“冰上丝绸之路”建设,坚持“共商、共建、共享”政策主张,将能源合作作为“冰上丝绸之路”的着力点,大力建设与能源合作相配套的基础设施,拓展能源进口渠道,保障国内能源安全。研究结果显示,大北极国家能源贸易存在多维邻近性,特别是地理邻近性作用较强。中国与大北极国家的能源合作需要形成四大路径。一是形成以“周边为核心,大国为重点,多边为目标”的三环体系,强化与中亚等邻近能源富集国的能源贸易。二是推动“冰上丝绸之路”与北极治理委员会和国际北极科学委员会对接,建立长期的、渐进的、高效的北极能源合作框架,以组织邻近消除地理距离。三是加强中国与大北极国家的人文交流,建立与沿线国家的文化认同感与信任感。四是坚持在联合国的制度框架下实现与大北极国家的能源贸易合作,降低因制度差异而引发的政治、法律、规则等潜在性风险。

| [1] |

杨宇, 何则. 能源地缘政治与能源权力研究[J]. 地理科学进展, 2021, 40(3): 524-540. [Yang Yu, He Ze. Energy geopolitics and power[J]. Progress in Geography, 2021, 40(3): 524-540.] |

| [2] |

杜德斌, 秦大河, 马亚华, 等. 冰冻圈地缘政治时代的到来[J]. 中国科学院院刊, 2020, 35(4): 514-522. [Du Debin, Qin Dahe, Ma Yahua, et al. The age of cryopolitics is coming[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2020, 35(4): 514-522.] |

| [3] |

Haverluk T W. The age of cryopolitics[J]. Focus on Geography, 2011, 50(3): 1-6. |

| [4] |

罗英杰, 李飞. 大国北极博弈与中国北极能源安全——兼论"冰上丝绸之路"推进路径[J]. 国际安全研究, 2020, 38(2): 91-115, 159. [Luo Yingjie, Li Fei. The great powers'arctic game and China's arctic energy security: Probing into the advancement path of the"Ice Silk Road "framework[J]. Journal of International Security Studies, 2020, 38(2): 91-115, 159.] |

| [5] |

何则, 杨宇, 刘毅, 等. 世界能源贸易网络的演化特征与能源竞合关系[J]. 地理科学进展, 2019, 38(10): 1621-1632. [He Ze, Yang Yu, Liu Yi, et al. Characteristics of evolution of global energy trading network and relationships between major countries[J]. Progress in Geography, 2019, 38(10): 1621-1632. DOI:10.18306/dlkxjz.2019.10.016] |

| [6] |

杨青龙, 刘培. 2003-2012年国际资源性商品贸易格局的社会网络分析——以煤炭、焦炭为例[J]. 国际经贸探索, 2015, 31(4): 16-29. [Yang Qinglong, Liu Pei. A social network analysis of international trade patterns of resource commodities based on the 2003-2012 trade data of coal and coke[J]. International Economics and Trade Research, 2015, 31(4): 16-29.] |

| [7] |

Gao C, Sun M, Shen B. Features and evolution of international fossil energy trade relationships: A weighted multilayer network analysis[J]. Applied Energy, 2015, 156: 542-554. DOI:10.1016/j.apenergy.2015.07.054 |

| [8] |

肖建忠, 彭莹, 王小林. 天然气国际贸易网络演化及区域特征研究——基于社会网络分析方法[J]. 中国石油大学学报(社会科学版), 2013, 29(3): 1-8. [Xiao Jianzhong, Peng Ying, Wang Xiaolin. On the evolution of natural gas international trade network and regional variations[J]. Journal of China University of Petroleum (Edition of Social Sciences), 2013, 29(3): 1-8.] |

| [9] |

张宏, 王礼茂, 宋涛, 等. 面向全空间的管道天然气贸易关联关系挖掘[J]. 地球信息科学学报, 2017, 19(9): 1253-1260. [Zhang Hong, Wang Limao, Song Tao, et al. Mining of association relationship of the pan spatial-oriented trade of pipeline natural gas[J]. Journal of Geo-information Science, 2017, 19(9): 1253-1260.] |

| [10] |

Wang S, Chen B. Hybrid ecological network and flow-distance analysis for international oil trade[J]. Energy Procedia, 2016, 104: 209-214. DOI:10.1016/j.egypro.2016.12.036 |

| [11] |

Yang Y, Poon J P, Liu Y, et al. Small and flat worlds: A complex network analysis of international trade in crude oil[J]. Energy, 2015, 93: 534-543. DOI:10.1016/j.energy.2015.09.079 |

| [12] |

An H, Zhong W, Chen Y, et al. Features and evolution of international crude oil trade relationships: A trading-based network analysis[J]. Energy, 2014, 74: 254-259. DOI:10.1016/j.energy.2014.06.095 |

| [13] |

Geng J B, Ji Q, Fan Y. A dynamic analysis on global natural gas trade network[J]. Applied Energy, 2014, 132: 23-33. DOI:10.1016/j.apenergy.2014.06.064 |

| [14] |

Ji Q, Zhang H Y, Fan Y. Identification of global oil trade patterns: An empirical research based on complex network theory[J]. Energy Conversion and Management, 2014, 85: 856-865. DOI:10.1016/j.enconman.2013.12.072 |

| [15] |

孙琪, 赵媛, 张新林, 等. 一带一路"沿线国家石油资源流动类型演变[J]. 世界地理研究, 2020, 29(2): 337-345. [Sun Qi, Zhao Yuan, Zhang Xinlin. The evolution of the types of petroleum resources flow in the countries along "Belt and Road"[J]. World Regional Studies, 2020, 29(2): 337-345. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2020.02.2018228] |

| [16] |

Kitamura T, Managi S. Driving force and resistance: Network feature in oil trade[J]. Applied Energy, 2017, 208: 361-375. DOI:10.1016/j.apenergy.2017.10.028 |

| [17] |

吴群锋, 杨汝岱. 网络与贸易: 一个扩展引力模型研究框架[J]. 经济研究, 2019, 54(2): 84-101. [Wu Qunfeng, Yang Rudai. Network and trade: Research on the extended gravity equation[J]. Economic Research Journal, 2019, 54(2): 84-101. DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2019.02.030] |

| [18] |

杨文龙, 杜德斌, 马亚华, 等. 一带一路"沿线国家贸易网络空间结构与邻近性[J]. 地理研究, 2018, 37(11): 2218-2235. [Yang Wenlong, Du Debin, Ma Yahua, et al. Network structure and proximity of the trade network in the Belt and Road region[J]. Geographical Research, 2018, 37(11): 2218-2235.] |

| [19] |

Ellis P D. Paths to foreign markets: Does distance to market affect firm internationalisation?[J]. International Business Review, 2007, 16(5): 573-593. DOI:10.1016/j.ibusrev.2007.06.001 |

| [20] |

Oerlemans L, Meeus M. Do organizational and spatial proximity impact on firm performance?[J]. Regional Studies, 2005, 39(1): 89-104. DOI:10.1080/0034340052000320896 |

| [21] |

贺灿飞, 金璐璐, 刘颖. 多维邻近性对中国出口产品空间演化的影响[J]. 地理研究, 2017, 36(9): 1613-1626. [He Canfei, Jin Lulu, Liu Ying. How does multi-proximity affect the evolution of export product space in China?[J]. Geographical Research, 2017, 36(9): 1613-1626.] |

| [22] |

Miura K, Takechi K. Institutional quality and homogeneity, and types of international transactions[J]. Journal of International Economic Studies, 2014, 28: 3-15. |

| [23] |

刘爱兰, 王智烜, 黄梅波. 文化差异比制度差异更重要吗?: 来自中国对非洲出口的经验证据[J]. 世界经济研究, 2018(10): 91-107, 137. [Liu Ailan, Wang Zhixuan, Huang Meibo. Is cultural distance more significant than institutional distance?Empirical evidence from China's export to Africa[J]. World Economy Studies, 2018(10): 91-107, 137.] |

| [24] |

于宏源. 气候变化与北极地区地缘政治经济变迁[J]. 国际政治研究, 2015, 36(4): 73-87, 6-7. [Yu Hongyuan. Climate change and the evolution of geopolitics and geoeconomics in the Arctic region[J]. The Journal of International Studies, 2015, 36(4): 73-87, 6-7.] |

| [25] |

柳思 思". 近北极机制"的提出与中国参与北极[J]. 社会科学, 2012(10): 26-34. [Liu Sisi. Subarctic mechanism and China's participation in the Arctic region[J]. Journal of Social Sciences, 2012(10): 26-34.] |

| [26] |

丁煌, 张冲. 泛北极共同体的设想与中国身份的塑造——一种建构主义的解读[J]. 江苏行政学院学报, 2016(4): 76-83. [Ding Huang, Zhang Chong. The vision of Pan-Arctic community and the molding of Chinese identity: An interpretation of constructivism[J]. The Journal of Jiangsu Administration Institute, 2016(4): 76-83. DOI:10.3969/j.issn.1009-8860.2016.04.010] |

| [27] |

李振福. 北极地缘政治的多尺度特征——兼论北极问题与南海问题的本质不同[J]. 东北亚论坛, 2021, 30(2): 41-59, 127. [Li Zhenfu. Study on multi-dimension features of Arctic geopolitics: Also on the essential differences between the Arctic Issue and the South China Sea issue[J]. Northeast Asia Forum, 2021, 30(2): 41-59, 127.] |

| [28] |

李振福. 大北极国家网络及中国的大北极战略研究[J]. 东北亚论坛, 2015, 24(2): 31-44, 127. [Li Zhenfu. Research on the network of the Large Arctic Countries and the strategies for China[J]. Northeast Asia Forum, 2015, 24(2): 31-44, 127.] |

| [29] |

刘军. 整体网络分析: UCINET软件实用指南(第二版)[M]. 上海: 上海人民出版社, 2014. [Liu Jun. Lectures on Whole Network Approach: A Practical Guide to UCINET (2nd)[M]. Shanghai: Shanghai Renming Press, 2014: 221-234.]

|

| [30] |

特·德·诺伊, 安德烈·姆尔瓦, 弗拉迪米尔·巴塔盖尔吉. 蜘蛛: 社会网络分析技术[M]. 林枫, 译. 北京: 世界图书出版公司北京公司, 2012. [Wouter de Nooy, Andrej Mrvar, Vladimir Batagelj. Exploratory Social Network Analysis with Pajek[M]. Lin Feng, trans. Beijing: Beijing World Publishing Corporation, 2012: 253-267.]

|

| [31] |

Kitagawa H. Arctic routing: Challenges and opportunities[J]. WMU Journal of Maritime Affairs, 2008, 7(2): 485-503. DOI:10.1007/BF03195147 |

| [32] |

Liu M, Kronbak J. The potential economic viability of using the Northern Sea Route (NSR) as an alternative route between Asia and Europe[J]. Journal of transport Geography, 2010, 18(3): 434-444. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2009.08.004 |