2. 华东师范大学 中国行政区划研究中心/中国现代城市研究中心,上海 200062

2. The Research Center for Chinese Administrative Divisions & The Center for Modern Chinese City Studies, East China Normal University, Shanghai 200062, China

地缘环境(Geo-setting)是我国地理学界率先提出[1]、对于理解地缘政治格局十分重要的概念和理论视角[2, 3]。地缘环境是指影响地缘体之间地缘关系和地缘结构的所有内、外部地理条件的总和[4]。与国际上偏重地质环境宜居性的“geo-environment”[5, 6]不同,地缘环境既包括自然地理环境也包括人文地理环境,且强调这些环境要素与国家生存与发展密切相关,尤其是反映“缘”的地缘关系和地缘位势。胡志丁等认为,地缘环境包括地理环境、地缘关系和地缘结构等要素[4];葛岳静认为,地缘环境由与“地”伴生的具有滞性特征的“本底要素”、通过多尺度的空间互动产生的具有典型流特性的“关联要素”和在世界多尺度格局地缘重量构成的“位势”构成[7]。

深入全面地认识地缘环境是制定地缘政策、消除地缘安全风险的重要基础。例如,如果不了解我国东部沿海地区所面临的地缘威胁和我国在人民币国际化等方面的战略需求,容易过于关注“一带一路”建设中中资项目的财务亏损风险而忽略“一带一路”项目的战略意义;如果不能深入了解青藏高原地区复杂的气候地形特征、中印双方物资补给的成本差异及两国的周边地缘关系,容易在应对中印边界冲突中产生冒进思维,无法稳妥地收回被印军“蚕食”和实际占领的我国大片水热条件优越的藏南领土。

目前,地缘环境研究主要围绕地缘环境评估(如地缘位势与地缘影响力测度、地缘关系测度、地缘格局划分、地缘安全评价)和地缘环境演化机理(如地缘要素作用机理、地缘环境驱动机制、地缘环境模拟)两大议题展开[8, 9]。本文主要尝试对前一议题的相关研究加以拓展。或许有人认为,随着信息技术的进步,获取全球各地的地理信息日益容易,因此没必要将地缘环境研究作为一门专门的学问。对此,笔者认为,对信息的获取和分析是两回事。正如费尔格里夫所强调,分析地理对国际政治的影响,需要从诸多要素中提炼出最重要的因素[10]。而对不同尺度地缘环境信息重要性的把握恰恰是地缘环境分析和评估的核心价值所在。

总的来看,现有地缘环境评估的研究主要从两个角度展开。一部分学者探讨了地缘环境评估的方法。如陈军等基于“数字周边”概念,提出了数字化建模、定量化分析和可视化表达中国周边地缘环境和地缘风险的技术架构[11];葛全胜等提出了地缘环境系统模拟的方法体系,并指出数据获取、变化过程检测、作用机制与效应分析和系统模式参数化等关键问题[12];潘峰华等则基于经贸联系和事件数据,介绍了社会网络分析等方法在地缘环境评估中的应用[13, 14];熊琛然等将情景分析法引入对中国周边地缘政治环境的分析和预测[15];江南等提出了基于多种类型数据的多层次地缘环境可视化方案[16-18];陈健等则引入标准差方法等划分地缘环境单元的方法,并将其用于南亚地区地缘环境的评估[19, 20];韩增林和彭飞等提出了评估海洋地缘环境脆弱性的技术框架和方法体系[21, 22]。另一些学者以典型地区为例剖析了特定案例内部或周边的地缘环境。如胡志丁等基于史料和统计年鉴等数据分别对德川幕府时期的日本地缘环境和当代南亚地缘环境及中日两国在钓鱼岛的地缘位势进行了评估[23-25];林刚等则基于遥感数据和机器学习算法评估了南亚地缘环境的风险等级[26];胡伟等从地理环境、地缘关系、地缘结构和地缘空间4个方面评估了美国的地缘环境[27];吴良和洪菊花等则考察了印度洋通道对中国地缘环境的影响[28]和中国地缘环境对东南亚跨境河流合作的影响[29];彭飞和胡浩等分别评估了东海和南海周边的地缘环境[30, 31]。

不过,目前关于地缘环境评估的研究仍然存在一系列局限,其中一个重要的问题就是尺度陷阱。例如,在解决南海的领海争端问题时,既要考虑环南海国家的环境特征及其与中国的关系等因素,也要考虑美国、日本等域外国家的影响。类似地,在推动“一带一路”建设中,不仅需要考虑宏观的地缘环境和国家间关系,还需要防止地方尺度的社会风险和非国家主体的冲击,如缅甸密松水电站开发搁置就受到克钦独立军、浸信会、环保组织和社交媒体等地方性因素和非政府组织的影响。

因此,本文基于此前地理学中关于尺度概念和尺度分析方法的研究,指出地缘环境评估中存在“尺度陷阱”,及在地缘环境评估的尺度分析范围选择、尺度分析形式匹配和尺度分析导向选择等方面面临困难,只有克服这些尺度陷阱才能加强地缘环境评估研究的科学性和实用性。本文的结构如下:第二节介绍尺度相关研究,重点阐明尺度陷阱概念和理论;第三节指出地缘环境研究中面临的四类尺度陷阱;第四节提出一些克服尺度陷阱的建议。

2 地理学研究中的尺度陷阱尺度是地理学的核心概念之一[32-35],具有现实、分析和实践三重内涵[36]。其中,自然地理和地理信息系统研究主要关注分析尺度对于理解各类地理现象或过程的影响[37, 38],而人文地理(尤其是政治地理)更关注实践尺度(或尺度政治)对于解决各种跨境争端和社会运动的重要作用[39-41]。总的来说,尺度是地理学各个子学科中分析和理解地理现象和地理关系时十分基础和重要的分析视角,一旦处理不好容易导致分析结论出现偏误。

王丰龙最近尝试将地理学不同子学科对尺度的理解和相关理论方法进行整合,提出了尺度陷阱(scalar trap)理论[42]。尺度陷阱中的“陷阱”一词有两个含义:一是不容易被发现的“坑”,即比较容易被忽略的认知错误;二是比较难以避免或脱离的“困境”。尺度陷阱就是基于尺度而形成的陷阱,一般指因为将某一尺度上成立的规律过度外推到其他尺度或选择不匹配尺度而导致的研究结论偏误,以及在选择合理的分析或决策尺度时存在两难或悖论的情况。

地理学中的尺度陷阱有很多具体形式,常见的情况有:①尺度取舍,即在分析中需要在分析粒度的精度与范围的广度、分析的深入性和全面性之间做出选择。尺度取舍代表了人们认识事物时所采取的集中化和普遍化的努力与人们相对有限的研究资源、精力之间的矛盾[34]。②尺度依赖性与不确定性,即对地理现象、过程或关系的分析结论会随着所选取的分析粒度和边界划分方式而变化,导致不同尺度的研究结论可能相互矛盾。这类尺度陷阱的典型例子是MAUP问题[43]。③尺度变异性,即地理现象或关系的规律会随着分析对象所涵盖的地理范围变化而变异,从而导致某些规律仅适用于某些区域或某些分析对象。如Marshall发现,在区域尺度而非国家尺度上,城市规模的分布特征更符合常系数基尼模型(constant-Gini model)而非传统的规模—位序分布规律(rank-size rule)[44]。④尺度错位,即所采取的分析尺度与地理现象或关系的本征尺度不匹配而导致分析结论出现偏差。如关美宝等提出的不确定地理背景问题(uncertain geographic context problem,UGCoP)中,真正影响个体活动的地理背景范围会随着个体的日常行为而不断变化,若仅基于常用的居住地周边的地理环境展开分析可能导致结果出现偏误[45]。⑤尺度政治,即基于尺度重构的政治博弈和权力斗争以及为了政治利益而对解决问题尺度的争夺[46, 47]。如选区划分会影响选举结果,而如何划分选区需要基于政治决策,此时选区划定方案的选择就成为一种尺度政治,且无法通过民主的方案解决。总的来看,尺度陷阱主要出现在地理学问题的分析中,但是在具体的地理实践和政策设计时也有所体现。

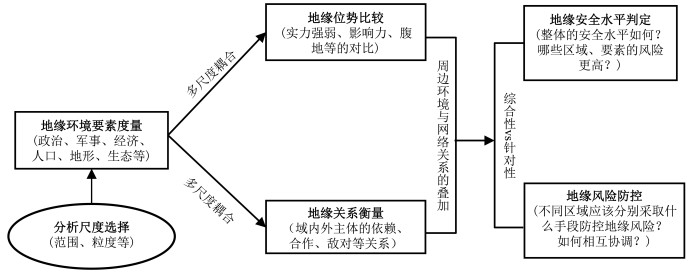

3 地缘环境评估面临的尺度陷阱与尺度的二次抽象概念和尺度分析涉及的具体因素相对应,地缘环境评估可以根据具体变量选择和分析方法角度分为三大方面内容。第一,地缘环境评估涉及对环境本身的各类要素的度量,如政治、军事、经济、人口、地形、通道、生态、文化和民心等。第二,地缘环境评估涉及本国与周边国家或地缘对手的地缘位势对比,其目的是估算我方在地缘环境中的实力强弱、影响力大小和腹地范围等,即体现《孙子兵法》中所谓“知己知彼”和经济学中所谓“比较优势”。第三,地缘环境评估涉及地缘环境中不同主体之间的地缘关系,尤其是重要的资源或产品的依赖关系、经贸和外交上的合作网络、政治和军事上的敌对关系等,其核心是类似地缘准则分析那样识别地缘环境中的“朋友”和“敌人”[48]。这三方面分别对应地缘环境的自身属性、相对大小和网络关系三个维度,且分别将地缘环境理解为点(一个整体)、面(不同区域的组合)和网络三种拓扑形态,与葛岳静对地缘环境的理解[7]和沈伟烈从空间位置关系、国力强弱和战略上利益交织关系3方面解析地缘政治关系的思路有异曲同工之处[49]。地缘环境评估的目的则是对地缘安全水平的判定和地缘风险的防控(如图 1)。

|

图 1 地缘环境评估的理论框架及其中的尺度问题 Fig.1 The Theoretical Framework of Assessing Geo-Setting and the Related Scale Issues |

地缘环境评估中的尺度陷阱是地理学研究中尺度陷阱的一种具体形式,主要指由于“分析尺度”选择不当而引发的地缘环境评估结论偏误或对评估内容进行取舍的两难。地缘环境评估结论也会影响地缘战略制定,而在地缘战略制定中存在“尺度政治”问题:对战略行动尺度的选择会决定地缘战略成功的可能性;反过来,为了实现某些地缘战略目的会论述将某些区域纳入地缘战略范围的合法性。例如,美国为了对抗中国崛起,构建了一系列理由将其地缘战略从太平洋的“三大岛链”扩展为“印太”网络化区域(networked region)。不过,由于地缘战略制定不是地缘环境评估的直接内容,因此本文主要侧重与“分析尺度”相关的尺度陷阱而非战略制定中的“尺度政治”,重点归纳了以下四类地缘环境评估中的尺度陷阱。

3.1 地缘环境评估中的分析尺度选择陷阱在开展地缘环境评估时,必然要对所要评估的地缘环境的地理范围和数据采集的空间单元进行界定。如我们评估“环南海”或“南亚”的地缘政治环境时,需要界定清楚这里包含哪些国家或地区、以国别还是遥感图像的分辨率(如30m×30m)为数据采集单元。但是,在这一过程中会面临两重分析尺度选择陷阱。一方面,由于地缘环境是影响地缘体的所有条件,那么对“地缘体”有无影响就成为划分地缘环境地理范围的前提;然而,对地缘体有没有影响需要经过地缘环境评估后才能确定。如对“环南海”的地缘环境评估中,如果根据是否与南海毗邻可以将“环南海”界定为中国、越南、菲律宾、马来西亚、印尼和文莱等国家的集合;而如果从是否经常介入南海争端的角度还应加上美国、日本、印度、澳大利亚、英国和新加坡等国家;如果从国际上比较主流的国家集团角度出发,可能还应加上东南亚国家联盟(东盟)、“五眼联盟”等。然而,无论采取哪个标准都可能不恰当,因为地缘环境评估本身与地缘环境地理范围的选择可能是相互依赖的。

另一方面,划分地缘环境的分析单元和确定关系主体是地缘环境评估的前提,然而合理的地缘环境单元划分常常是地缘环境分析的目的[19, 20],从而产生了分析单元划分与分析结果生成相互依赖的尺度陷阱。从区域划分角度看,为了获得相关的分析材料和数据,需要以现有国家、行政区或统计区为分析单元;但是,很多地缘政治过程可能不以国家或统计区为边界(如中印边境的地缘战略态势分析可能应该重点关注中印麦克马洪线附近区域的情况,而非中印全国或西藏自治区全区)。类似地,从地缘关系的网络分析角度看,面临哪些主体能够算为“地缘体”的问题。如企业能否代表国家意志?如果不能的话国家间的经贸联系是否能够衡量地缘关系?和政治关系呈弱相关的因素在地缘环境评估中是否应该给予其与政治因素相同的权重?政府间的协议是否具有长期效力?如果有的话如何处理很多国家大选更换领导人后废除上一任政府间协议(如泰国总理英拉流亡后中泰的“高铁换大米”协议几乎破产;马哈蒂尔当选后也暂停了马来西亚的东海岸铁路项目)的行为?如果没有的话在构建“国家间”的地缘关系时如何界定“国家”?在党派与“国家”不一致时,仅从国家尺度上度量政治不稳定性,还是要考察中国与相关国家内部不同党派的友好关系?

3.2 地缘环境评估中的多尺度耦合陷阱正如Swyngedouw所提出的“全球地方化”[50]和Bathelt等提出的全球通道和本地蜂鸣的双重作用[51],很多地缘政治过程往往是国际尺度与地方尺度相互交织的。为此,地缘环境评估需要涵盖不同尺度上影响地缘安全和地缘战略的因素,从而产生多尺度耦合的陷阱。一方面,当把处于不同尺度的地缘环境单元或地缘体置于同一分析框架下评估时,会产生很多指标无法比较的问题。如在比较地缘位势时,如果简单地分别对不同国家和次国家尺度的地区按照同一公式进行计算,那么次国家尺度地区的相关得分将明显低于国家的得分,从而忽略次国家尺度地区在地缘安全中的重要性。更有甚者,如果纳入评估的为不同尺度上的主体,那么他们彼此的指标可能无法比较。如很多重要的跨境航线和河流对国家的地缘安全具有重要意义,而影响航线或河流的主体除国家政府外还有非政府组织、公司乃至媒体,但是衡量政府影响的指标与衡量非政府组织影响的指标、统计口径等有天壤之别,导致难以用统一的框架对这些跨尺度的主体在地缘环境中的影响加以评估。

另一方面,很多地缘关系可能建立在跨尺度主体之间,从而导致主体间的权力争夺和合法性悖论。如澳大利亚在2020年底通过的一项新法案给予了联邦政府一票否决各州与外国政府之间达成协议的权力,这可能导致澳大利亚联邦政府单方面撕毁2018年维多利亚州与中国之间的“一带一路”协议,并可能收回中国岚桥集团在2015年11月以5.06亿澳元收购的达尔文港99年经营权,从而对中国企业的投资安全和中国在澳大利亚的“一带一路”建设的顺利开展造成威胁,并恶化中国与澳大利亚的关系。但是,澳大利亚有没有权力这么做?如果有的话是否还能将次国家主体与国家间的关系作为地缘关系分析的内容?

3.3 地缘环境评估中不同尺度形式的叠合陷阱地缘环境评估中,地缘环境要素度量和位势比较强调区域间的邻接程度和空间距离的影响;而地缘关系则更为强调区域间的联系程度和网络连接性的影响。然而,正如王丰龙等基于二次抽象视角对尺度的解析[52]表明,这两个变量侧重的是不同形式的尺度(或者说是基于不同维度抽象出来的尺度),其结果如何整合就成为一个棘手的问题。正如城市地理学中对传统的城镇体系或都市区的研究[53]和全球化背景下对流空间与城市网络的分析[54, 55]往往相互割裂,学者更多将二者作为一种学术范式的演替[56]而很少将两者融合到统一的分析框架中。在具体的算法方面,传统的地缘位势分析更多采用重力模型等划分腹地或势力范围[25],而地缘关系分析更多基于网络分析模型等对中心度和社群结构等进行分析[13]。此外,地缘关系如果基于不同尺度的地缘主体来描述可能也会得出不同的结论。如Flint和Taylor的教材中区分了“国家间体系”和“城市间体系”的不同逻辑,前者强调竞争和领域划分,而后者强调合作和“流”空间[57]。

3.4 地缘环境评估中的综合化尺度陷阱由于尺度分析存在“深度”与“广度”之间的权衡,因此地缘环境评估(尤其是基于指标体系的定量评估)的指标选取存在详略失当的陷阱。一方面,很多地缘环境评估所涵盖的指标往往力求全面,且出于标准化比较的便利赋予所有国家的指标相同的权重。但是,这种处理方式反而容易掩盖一些影响区域战略格局的主导因素,也容易忽略一些整体水平不高但是在某一方面影响力很大的地缘体。如吉布提和阿富汗从综合指标得分来看,几乎不可能成为影响力较大的地缘体。但是,吉布提控扼苏伊士运河南端,前出可以左右阿拉伯半岛的局势,因此有重要的军事和地缘战略价值,已经有多个国家在此建立军事基地;阿富汗则处在“陆上丝绸之路”的重要节点和多个大国地缘战略渗透的前缘,加之其多山的地形十分适合进行游击抵抗,因此曾先后抵挡了英国、苏联和美国的三次战争,超出了其综合指标所能反映的水平。

另一方面,尽管评估地缘环境的一级指标内容往往是合理的,但是很多二级指标只能片面反映和度量一级指标的内容。如地缘科技位势对于国家的地缘风险评估至关重要,但是当前所采用的专利或论文总量指标可能高估中国的地缘科技位势,因为中国的很多基础创新薄弱,存在一系列“卡脖子”技术,导致我们虽然拥有很多技术创新成果但是一些环节存在很高的脆弱性。再如网络中心度指标经常用于衡量地缘关系中的依赖度,但是,中心度既有控制之义又有交流之义,如果不能清晰界定网络关系中的非对称性或主导关系,中心度可能无法准确衡量依赖度。此外,受《瓦森纳协定》等限制,中国所依赖的很多外部技术即使不来自美国也需要获得美国的批准,因此在分析中美地缘科技关系时不能仅仅以国家为单元计算网络结构指标,而要将相关协定的成员国作为一个地缘集团或准国家构建相关指标。最后,尽管需要对各类地缘环境要素进行综合评估和全面考察,但是由于评估的核心目的是支撑地缘风险评估、辅助地缘战略制定,因此其结论应该“化繁为简”、“抽丝剥茧”,即对核心要素和关键区域加以识别,而不能停留在一个综合指标或面面俱到的度量结果。

4 总结与讨论本文结合地理学中的尺度文献,尤其是“尺度陷阱”理论,归纳了地缘环境评估中的4类尺度陷阱。首先,在地缘环境评估中,分析的空间范围和单元划分会影响分析结果,但最优的空间范围和单元划分方案往往又需要基于地缘环境的评估结果得出,从而造成分析尺度选择陷阱。第二,地缘环境评估需要涵盖不同尺度上的因素,但是不同尺度因素的大小和统计口径可能没有可比性,且面临哪一尺度上的分析具有合法性的难题,从而产生多尺度耦合陷阱。第三,地缘环境评估需要将不同尺度形式的因素同时纳入,而基于空间距离的面域指标与基于网络关联的关系指标之间难以置于统一的分析框架下进行比较和整合,进而出现不同尺度形式的叠合陷阱。第四,地缘环境评估需要兼顾指标的综合全面与分析问题的重点突出两个相矛盾的需求,使得现有评估结果可能忽略一些整体水平不高但个别指标或环节有决定性影响的地缘要素或地缘体,进而造成综合化尺度陷阱。

尺度陷阱是人类认知局限的一个体现,它的哲学基础可以回溯到休谟和康德的不可知论。地缘环境评估中的尺度陷阱则是诸多尺度陷阱中的一种情况。正如MAUP问题(空间分析的结论会随着分析尺度单元的改变而发生变化)和海森堡测不准原理(微观粒子的速度和位置不可能被同时准确测量),分析尺度的选择会影响地缘环境评估的结论,而人们无法先验知道正确的评估尺度。尺度陷阱的存在使得地缘环境评估结论具有不确定性,从而对制定恰当的地缘战略造成了巨大挑战。尽管大数据技术和指标体系定量分析方法的发展使得目前获取不同地区的地缘环境数据并形成精确的地缘环境综合水平度量日益容易[11],但是如果评估的尺度选择不当,不论多么精确和全面的分析其结论都必然存在局限乃至偏误。

因此,地缘环境评估中必须深入思考其背后的尺度问题,跳出尺度陷阱。不过,受篇幅所限,本文无法系统讨论如何应对和克服这些陷阱,而只能简要讨论处理这些尺度陷阱的一般思路。第一,由于尺度问题源于人的认知局限,合理的尺度选择和基于已有尺度的分析是在分析和实践中不断循环验证、相互依赖的两个过程,因此尺度陷阱无法被彻底克服,只能通过更为谨慎的推断和更严谨的设计而尽量规避可以避免的陷阱并降低因为尺度陷阱的存在而导致的负面影响,而意识到这些尺度陷阱的存在并时刻提醒评估者小心落入尺度陷阱是规避和克服这些陷阱的重要前提。第二,在进行地缘环境评估时,尽量获取与所分析议题相关的、涵盖不同尺度的资料和数据,并对不同分析尺度上的结论加以比较,以检验评估结论的稳健性,并根据结论的尺度依赖性选取最优的分析尺度。第三,在地缘环境评估中要明确评估的目的和重点方向,能够在经过评估后从一系列要素中识别出核心战略要素,不能落入海量的数据或资料中面面俱到、缺乏要点,反而无法为地缘风险判断和地缘战略制定提供参考。

本研究主要有两方面贡献。一方面,本文进一步丰富了尺度陷阱理论。尽管地理学中关于本征尺度识别、尺度上推和下推、尺度政治等问题的讨论已经十分丰富,但是相关的讨论往往局限在自然地理学、地理信息科学和人文地理学等各个子学科内部,直到最近王丰龙才将不同学科的讨论统一为“尺度匹配”和“合理尺度选择”等问题,并提出了认知和实践中的“尺度陷阱”。本文细化和推广了尺度陷阱理论,表明了尺度陷阱问题同样存在于地缘政治研究之中,也进一步展示了尺度陷阱理论广阔的应用前景。另一方面,本研究深化了地缘环境的理论讨论。目前地缘环境的分析方法在某种程度上介于区域地理学的综合分析和基于数据库的指标构建之间,对于如何增强地缘环境评估结论的科学性和应用价值还缺乏足够深入的讨论。本文通过指出地缘环境分析中存在的尺度陷阱,深化了地缘环境研究的理论讨论和方法论探索,对于更有效地开展地缘环境分析和更好地服务于地缘战略制定无疑具有积极意义。本文所提出的克服地缘环境评估尺度陷阱的思路对于未来相关研究也具有启发意义。

| [1] |

杨吾扬. 论中国发展的地缘环境[J]. 大自然探索, 1995, 14(1): 7-10. [Yang Wuyang. On the geo-setting of China's development[J]. Exploration of Nature, 1995, 14(1): 7-10.] |

| [2] |

胡志丁, 葛岳静, 骆华松, 等. 地缘环境解析: 理论与方法笔谈[J]. 世界地理研究, 2019, 28(2): 2-12. [Hu Zhiding, Ge Yuejing, Luo Huasong, et al. Analysis of geo-setting: Theory and method[J]. World Regional Studies, 2019, 28(2): 2-12.] |

| [3] |

王丰龙, 胡志丁, 刘承良, 等. 中国政治地理与地缘政治理论研究展望: 青年学者笔谈[J]. 世界地理研究, 2020, 29(2): 232-251. [Wang Fenglong, Hu Zhiding, Liu Chengliang, et al. A prospect on the theoretical studies of political geography and geopolitics in China: Viewpoints from some young scholars[J]. World Regional Studies, 2020, 29(2): 232-251. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2020.02.2019810] |

| [4] |

胡志丁, 曹原, 刘玉立, 等. 我国政治地理学研究的新发展: 地缘环境探索[J]. 人文地理, 2013, 28(5): 123-128. [Hu Zhiding, Cao Yuan, Liu Yuli, et al. A new development of political geography research in China: Geo-setting[J]. Human Geography, 2013, 28(5): 123-128.] |

| [5] |

Raj B, Singh A K, Giri A K. Geo-Environmental Study and Groundwater Quality Assessment: Hydro-geochemistry, Analytical Methods and Environmental Significance of Water Quality Parameters[M]. Chisinau: LAP Lambert Academic Publishing, 2011: 1-100.

|

| [6] |

Monakhov S, Esina O, Monakhova G, et al. Environmental quality assessment: Geoenvironmental indices[M]//Armon Robert H, H?nninen Osmo. Environmental Indicators. Dordrecht: Springer Netherlands, 2015: 461-478.

|

| [7] |

宋长青, 葛岳静, 刘云刚, 等. 从地缘关系视角解析"一带一路"的行动路径[J]. 地理研究, 2018, 37(1): 3-19. [Song Changqing, Ge Yuejing, Liu Yungang, et al. Undertaking research on Belt and Road initiative from the geo-relation perspective[J]. Geographical Research, 2018, 37(1): 3-19.] |

| [8] |

胡伟, 胡志丁, 葛岳静. 中国地缘环境研究进展与思考[J]. 地理科学进展, 2019, 38(4): 477-488. [Hu Wei, Hu Zhiding, Ge Yuejing. Review of geo-setting research in China[J]. Progress in Geography, 2019, 38(4): 477-488.] |

| [9] |

冯长强, 张晓楠, 曹一冰, 等. 地缘环境定量研究综述[J]. 地理与地理信息科学, 2019, 35(3): 78-84. [Feng Changqiang, Zhang Xiaonan, Cao Yibing, et al. Review of quantitative study on geo-environment[J]. Geography and Geo-Information Science, 2019, 35(3): 78-84. DOI:10.3969/j.issn.1672-0504.2019.03.012] |

| [10] |

Fairgrieve J. Geography and World Power (8th Edition)[M]. London: University of London Press, 1941: 1-364.

|

| [11] |

陈军, 葛岳静, 华一新, 等. "数字周边"总体架构与研究方向[J]. 测绘通报, 2013(2): 1-4. [Chen Jun, Ge Yuejing, Hua Yixin, et al. Digital border-land: Conceptual framework and research agenda[J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2013(2): 1-4.] |

| [12] |

葛全胜, 江东, 陆锋, 等. 地缘环境系统模拟研究探讨[J]. 地理学报, 2017, 72(3): 371-381. [Ge Quansheng, Jiang Dong, Lu Feng, et al. Views on the study of geopolitical environment system simulation[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(3): 371-381.] |

| [13] |

潘峰华, 赖志勇, 葛岳静. 经贸视角下中国周边地缘环境分析——基于社会网络分析方法[J]. 地理研究, 2015, 34(4): 775-786. [Pan Fenghua, Lai Zhiyong, Ge Yuejing. The surrounding geopolitical environment of China: A social network analysis based on trade data[J]. Geographical Research, 2015, 34(4): 775-786.] |

| [14] |

胡丹露. 基于事件的地缘环境评估方法研究[J]. 军事运筹与系统工程, 2018, 32(1): 5-10. [Hu Danlu. Research on the methods of assessing geo-setting based on event data[J]. Military Operations Research and Systems Engineering, 2018, 32(1): 5-10. DOI:10.3969/j.issn.1672-8211.2018.01.001] |

| [15] |

熊琛然, 王礼茂, 屈秋实, 等. 地缘政治环境中的情景分析: 中国的视角[J]. 世界地理研究, 2019, 28(3): 1-10. [Xiong Chenran, Wang Limao, Qu Qiushi, et al. Application of scenario analytical method in geopolitical environment from the perspective of China[J]. World Regional Studies, 2019, 28(3): 1-10. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2019.03.2017350] |

| [16] |

赵文双, 江南, 谢雨芮, 等. 地缘环境可视化方法综述[J]. 测绘科学, 2022, 47(1): 172-180. [Zhao Wenshuang, Jiang Nan, Xie Yurui, et al. Review of the geo-setting visualization methods[J]. Science of Surveying and Mapping, 2022, 47(1): 172-180.] |

| [17] |

温荟琦, 蒋秉川, 万刚, 等. 大数据下的地缘环境可视分析研究探讨[J]. 测绘科学, 2018, 43(12): 77-84. [Wen Huiqi, Jiang Bingchuan, Wan Gang, et al. Discussion of research on visual analysis of geosetting based on big data[J]. Science of Surveying and Mapping, 2018, 43(12): 77-84.] |

| [18] |

冯长强, 江南, 张晓楠, 等. 地缘环境分析模型图形化建模[J]. 测绘科学技术学报, 2017, 34(1): 91-95. [Feng Changqiang, Jiang Nan, Zhang Xiaonan, et al. Graphical modeling of geo-environment analysis model[J]. Journal of Geomatics Science and Technology, 2017, 34(1): 91-95.] |

| [19] |

陈健, 李宏伟, 张斌. 基于标准差方法的地缘环境单元划分研究[J]. 测绘工程, 2014, 23(8): 6-9. [Chen Jian, Li Hongwei, Zhang Bin. Research on geographical environment unit division based on the method of standard deviation[J]. Engineering of Surveying and Mapping, 2014, 23(8): 6-9. DOI:10.3969/j.issn.1006-7949.2014.08.002] |

| [20] |

周秋文, 杨胜天, 廖华, 等. 地缘环境单元划分方法及实例研究[J]. 世界地理研究, 2016, 25(4): 58-66. [Zhou Qiuwen, Yang Shengtian, Liao Hua, et al. Building and application of a geopolitical environment unit regionalization method[J]. World Regional Studies, 2016, 25(4): 58-66. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2016.04.007] |

| [21] |

韩增林, 彭飞, 张耀光, 等. 海洋地缘政治研究进展与中国海洋地缘环境研究探索[J]. 地理科学, 2015, 35(2): 129-136. [Han Zenglin, Peng Fei, Zhang Yaoguang, et al. Updated progress of marine geopolitics and research of the marine geo-setting in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2015, 35(2): 129-136.] |

| [22] |

彭飞, 富宁宁, 张琦琦, 等. 海洋地缘环境系统构建及其脆弱性解析[J]. 世界地理研究, 2019, 28(2): 133-140. [Peng Fei, Fu Ningning, Zhang Qiqi, et al. Analysis of systematic construction and vulnerability of marine geo-setting[J]. World Regional Studies, 2019, 28(2): 133-140.] |

| [23] |

胡志丁, 杜德斌. 日本德川幕府时期的地缘环境分析——兼论国别地缘环境分析框架[J]. 地理学报, 2020, 75(10): 2047-2060. [Hu Zhiding, Du Debin. An investigation of Japanese geo-setting during the period of Tokugawa Bakufu: A tentative examination of the analytical framework for geo-setting research[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(10): 2047-2060. DOI:10.11821/dlxb202010002] |

| [24] |

胡志丁, 葛岳静, 鲍捷, 等. 南亚地缘环境的空间格局与分异规律研究[J]. 地理科学, 2013, 33(6): 685-692. [Hu Zhiding, Ge Yuejing, Bao Jie, et al. The spatial pattern and differentiation laws of geo-setting in south Asia[J]. Scientia Geographica Sinica, 2013, 33(6): 685-692.] |

| [25] |

胡志丁, 刘玉立, 李灿松, 等. 权力、地缘环境与地缘位势评价——以中日钓鱼岛之争为例[J]. 热带地理, 2014, 34(1): 50-57. [Hu Zhiding, Liu Yuli, Li Cansong, et al. Power, geo-setting and evaluation method of geo-potential: A case study of the dispute over China and Japan on the Diaoyu islands[J]. Tropical Geography, 2014, 34(1): 50-57.] |

| [26] |

林刚, 丁方宇, 付晶莹, 等. 南亚地缘环境风险等级的智能判别与分析[J]. 科技导报, 2018, 36(3): 70-74. [Lin Gang, Ding Fangyu, Fu Jingying, et al. Intelligent recognition of risk levels of geopolitical system for south Asia[J]. Science & Technology Review, 2018, 36(3): 70-74.] |

| [27] |

胡伟, 刘晓凤, 葛岳静, 等. 美国地缘环境解析及其对中国的启示[J]. 科技导报, 2019, 37(16): 95-107. [Hu Wei, Liu Xiaofeng, Ge Yuejing, et al. Analysis of American geo-setting and its enlightenment for China[J]. Science & Technology Review, 2019, 37(16): 95-107.] |

| [28] |

吴良, 秦奇, 张丹, 等. 印度洋通道及其对中国地缘环境影响[J]. 地理科学进展, 2018, 37(11): 1510-1520. [Wu Liang, Qin Qi, Zhang Dan, et al. Indian ocean passages and their geopolitical impacts on China[J]. Progress in Geography, 2018, 37(11): 1510-1520.] |

| [29] |

洪菊花, 骆华松. 中国与东南亚地缘环境和跨境河流合作[J]. 世界地理研究, 2015, 24(1): 29-37. [Hong Juhua, Luo Huasong. Geopolitical environment and cooperation of transboundary river between China and southeast Asia[J]. World Regional Studies, 2015, 24(1): 29-37. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2015.01.004] |

| [30] |

彭飞, 韩增林. 东海问题的周边地缘环境解析[J]. 世界地理研究, 2014, 23(2): 35-42. [Peng Fei, Han Zenglin. The geopolitical environment of greater neighborhood of the East China Sea[J]. World Regional Studies, 2014, 23(2): 35-42. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2014.02.004] |

| [31] |

胡浩, 葛岳静, 胡志丁. 南海问题的大周边地缘环境[J]. 世界地理研究, 2012, 21(3): 36-44. [Hu Hao, Ge Yuejing, Hu Zhiding. The geopolitical environment of greater neighborhood of the south China sea[J]. World Regional Studies, 2012, 21(3): 36-44.] |

| [32] |

Herod A. Scale: The local and the global[M]//Clifford Nicholas J. Key Concepts in Geography. London: Sage, 2003: 209-228.

|

| [33] |

Marston S A, Woodard K, Jones J P. Scale[M]//Gregory Derek, Johnston Ron J, Pratt Geraldine, et al. The Dictionary of Human Geography (5th ed. ). Cambridge, MA: Blackwell, 2009: 664-666.

|

| [34] |

Montello D R. Scale in geography[M]//Smelser Neil J., Baltes Paul B. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Oxford: Pergamon, 2001: 13501-13504.

|

| [35] |

Sayre N F, Vittorio A V D. Scale[M]//Kobayashi Audrey, Kitchin Rob, Thrift Nigel. International Encyclopedia of Human Geography (2nd Edition): Volume 12. Oxford: Elsevier, 2020: 79-87.

|

| [36] |

刘云刚, 王丰龙. 尺度的人文地理内涵与尺度政治——基于1980年代以来英语圈人文地理学的尺度研究[J]. 人文地理, 2011, 26(3): 1-6. [Liu Yungang, Wang Fenglong. Concept of scale in human geography and politics of scale: Based on anglophone human geography since 1980s[J]. Human Geography, 2011, 26(3): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2011.03.001] |

| [37] |

Openshaw S. Concepts and Techniques in Modern Geography No. 38: The Modifiable Areal Unit Problem[M]. Norwich: Geobooks, 1984: 1-41.

|

| [38] |

吕一河, 傅伯杰. 生态学中的尺度及尺度转换方法[J]. 生态学报, 2001, 21(12): 2096-2105. [Lv Yihe, Fu Bojie. Ecological scale and scaling[J]. Acta Ecologica Sinica, 2001, 21(12): 2096-2105. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2001.12.019] |

| [39] |

王丰龙, 刘云刚. 中国行政区划调整的尺度政治[J]. 地理学报, 2019, 74(10): 2050-2060. [Wang Fenglong, Liu Yungang. "Politics of scale" in Chinese administrative division adjustment[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(10): 2050-2060.] |

| [40] |

刘云刚, 王丰龙. 三鹿奶粉事件的尺度政治分析[J]. 地理学报, 2011, 66(10): 1368-1378. [Liu Yungang, Wang Fenglong. Politics of scale in "Sanlu-milkpowder scandal"[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(10): 1368-1378. DOI:10.11821/xb201110007] |

| [41] |

da Silva L P B, Hussein H. Production of scale in regional hydropolitics: An analysis of La Plata river basin and the guarani aquifer system in south America[J]. Geoforum, 2019, 99: 42-53. |

| [42] |

王丰龙. 幸福地理学研究中的时空间尺度陷阱[J]. 人文地理, 2021, 36(2): 11-19. [Wang Fenglong. Spatio-temporal scalar traps in geographical studies of subjective well-being[J]. Human Geography, 2021, 36(2): 11-19.] |

| [43] |

Openshaw S. Concepts and Techniques in Modern Geography No. 38: The Modifiable Areal Unit Problem[M]. Norwich: Geo Books, 1984: 1-41.

|

| [44] |

Marshall J U. Beyond the rank-size rule: A new descriptive model of city sizes[J]. Urban Geography, 1997, 18(1): 36-55. DOI:10.2747/0272-3638.18.1.36 |

| [45] |

Kwan M-P. The uncertain geographic context problem[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2012, 102(5): 958-968. |

| [46] |

胡志丁, 王丰龙, 安宁, 等. 洋能否为中用?西方政治地理与地缘政治发展的借鉴与反思[J]. 地理研究, 2020, 39(2): 217-231. [Hu Zhiding, Wang Fenglong, An Ning, et al. Can foreign theories be used in China?Reflections and references on the development of western political geography and geopolitics[J]. Geographical Research, 2020, 39(2): 217-231.] |

| [47] |

王丰龙, 刘云刚. 尺度政治理论框架[J]. 地理科学进展, 2017, 36(12): 1500-1509. [Wang Fenglong, Liu Yungang. Towards a theoretical framework of "politics of scale"[J]. Progress in Geography, 2017, 36(12): 1500-1509.] |

| [48] |

王丰龙, 司月芳, 傅行行, 等. 谁是我们的朋友, 谁是我们的"敌人"?——基于联合国投票的中国地缘政治准则研究[J]. 世界地理研究, 2020, 29(2): 252-263. [Wang Fenglong, Si Yuefang, Fu Xingxing, et al. Who are our friends and who are our "enemies"?A quantitative analysis of China's geopolitical codes based on the UN votes[J]. World Regional Studies, 2020, 29(2): 252-263.] |

| [49] |

沈伟烈. 地缘政治关系简析[J]. 人文地理, 1991, 6(1): 65-71. [Shen Weilie. A brief analysis of geopolitical relationships[J]. Human Geography, 1991, 6(1): 65-71.] |

| [50] |

Swyngedouw E. Neither global nor local: "Glocalization" and the olitics of scale[M]//Cox Kevin. Spaces of Globalization. New York: Guilford Press, 1997: 137-166.

|

| [51] |

Bathelt H, Malmberg A, Maskell P. Clusters and knowledge: Local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation[J]. Progress in Human Geography, 2004, 28(1): 31-56. |

| [52] |

王丰龙, 刘云刚. 尺度概念的演化与尺度的本质: 基于二次抽象的尺度认识论[J]. 人文地理, 2015, 30(1): 9-15. [Wang Fenglong, Liu Yungang. An analytical framework of scale based on second abstraction[J]. Human Geography, 2015, 30(1): 9-15.] |

| [53] |

陈彦光, 姜世国. 城市集聚体、城市群和城镇体系[J]. 城市发展研究, 2017, 24(12): 8-15. [Chen Yanguang, Jiang Shiguo. Urban agglomeration body, urban agglomeration and urban system[J]. Urban Development Studies, 2017, 24(12): 8-15.] |

| [54] |

Taylor P J, Catalano G, Walker D R F. Exploratory analysis of the world city network[J]. Urban Studies, 2002, 39(13): 2377-2394. |

| [55] |

王垚, 钮心毅, 宋小 冬". 流空间"视角下区域空间结构研究进展[J]. 国际城市规划, 2017, 32(6): 27-33. [Wang Yao, Niu Xinyi, Song Xiaodong. Research progress of regional spatial structure under the perspective of space of flow[J]. Urban Planning International, 2017, 32(6): 27-33.] |

| [56] |

王士君, 廉超, 赵梓渝. 从中心地到城市网络——中国城镇体系研究的理论转变[J]. 地理研究, 2019, 38(1): 64-74. [Wang Shijun, Lian Chao, Zhao Ziyu. From central place to city network: A theoretical change in China's urban system study[J]. Geographical Research, 2019, 38(1): 64-74.] |

| [57] |

Flint C, Taylor P J. Political Geography: World-economy, Nationstate and Locality (7th Edition)[M]. New York: Routledge, 2018: 1-370.

|