2. 衡阳师范学院 地理与旅游学院,衡阳 421002;

3. 古村古镇文化遗产数字化传承湖南省协同创新中心,衡阳 421002

2. College of Geography and Tourism, Hengyang Normal University, Hengyang 421002, China;

3. Cooperative Innovation Center for Digitalization of Cultural Heritage in Ancient Villages and Towns, Hengyang 421002, China

传统村落是中国传统社会的活化石和博物馆,蕴含着人与自然高度融合的生产方式与生活状态,在历史、文化、经济和美学等方面具有重要价值[1]。由于现代城市与工业文明的冲击,传统村落受到外界信息流、物质流和能量流的侵扰,加之居民对传统村落空间需求、文化需求、功能需求等的扩张,使得传统村落处于多元主体交杂调控的转型发展期[2],面临着更新改造与传承保护的双重压力,引起了国家和社会各界的广泛关注。2012年,为贯彻落实党的十八大关于建设优秀传统文化传承体系、弘扬中华优秀传统文化的精神,促进传统村落的保护、传承和利用,住房和城乡建设部等三部委联合颁布了《关于加强传统村落保护发展工作的指导意见》,为中国传统村落保护与发展指明了方向。2021年中央一号文件《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》再次强调了要“加强村庄风貌引导,保护传统村落、传统民居和历史文化名村名镇”,国家持续的政策支持和行为引导为传统村落文化保护与传承提供了基本保障。当前,在传统村落被迫转型或主动发展的关键时期,传统文化景观作为承接村落地域特色的重要载体,是传统村落保护的核心。

地理学范畴的人文景观由来已久,施吕特尔(Schluter)较早开始探索;1925年,索尔(C.O.Sauer)明确将文化景观定义为“附加在自然景观之上的各种人类活动形态”,他认为“人文地理学就是对人类工程或文化景观的历史与文化研究”[3],以索尔为代表的伯克利学派极大地推动了文化地理学的发展;此后,刘易斯(Lewis)、詹姆斯(James)等学者持续关注文化景观,分别提出了文化景观研究的七原则和四模型;1992年,世界遗产委员会将“文化景观”纳入《世界遗产名录》,与自然遗产、文化遗产、自然文化双遗产齐名,足以显示出文化景观极高的保护价值和研究意义[4],激发了国内外研究者对文化景观起源与变迁、构成与分类、感知与解释、保护与规划等的积极探索。传统村落文化景观隶属于文化景观范畴,富含着独特且稀缺的乡土文化资源,是世代村民在长期社会实践中创造的集体智慧结晶[5],伴随传统村落历史文化保护与研究价值的凸显,传统村落文化景观逐渐成为了国内外的研究热点。国外传统村落文化景观研究起步早(大致起步于20世纪60年代),但前期发展较缓慢,直至20世纪90年代,因受后现代主义、后生产主义、乡村多功能性等语境影响,迎来了社会—文化转向,逐渐重视和强调传统村落的文化景观空间、历史文化结构、社会权力表征等议题分析,实现了从生产文化景观到消费文化景观、从现实文化景观空间到虚拟文化景观空间的过渡,促使传统村落文化景观研究在社会科学领域变得更加主流[6]。特别是对乡村性、差异性和自然空间性的新关注,引发了传统村落文化景观研究的新思考,相关成果体现在传统村落文化景观感知与变迁[7, 8]、文化景观遗产研究[9]、文化景观保护与管理[10]、文化景观与旅游发展[11]等领域。其中,西方关于传统村落文化景观保护的研究成果尤其突出,例如,以保护自然环境和历史文化为目的进行传统村落文化景观再造,建立起文化景观元素间新的联系,强调社区参与下的活跃的、动态的、多维的乡村生活和景观[12],为传统村落文化景观保护提供了新视角。国内对传统村落文化景观研究起步晚,上世纪90年代开始陆续有学者对传统村落文化景观特征与价值[13]、形成与演化[14]、保护与发展[15]等展开了探究,其中保护与发展是研究最为集中的领域[16, 17],尤其在文旅融合背景下,传统村落文化景观的旅游设计与规划更是繁多[18]。但是,纵观传统村落文化景观的保护现状,依然存在基因缺失、文化脱节、特色缺位的无效保护,亟需创新保护模式和更新发展路径。因此,基于跨学科交叉与多元融合的时代背景,理顺传统村落文化景观的研究动态和发展前景,对于拓展理论方法、驱动应用实践至关重要。鉴于此,本文立足文化强国的国家战略需求,以中国知网(CNKI)为基础数据库,检索有关“传统村落文化景观”的文献数据,借助定量分析的Citespace知识图谱可视化软件和定性论述的文献分析方法,系统梳理传统村落文化景观的热点前沿与研究内容,聚焦和提炼专业地学问题,为后续传统村落文化景观研究提供借鉴,亦可望为保护和传承乡土文化贡献学科力量。

2 研究方法与数据来源 2.1 研究方法为客观全面的分析传统村落文化景观的研究脉络和发展趋势,采用定量分析和定性论述相结合的方法展开探究。Citespace是一款依托多元、分时、动态引文分析可视化技术和寻径网络算法等绘制知识图谱的便捷应用软件,被广泛运用于科研文献数据的计量与分析。最大特点是能将共词分析、共引分析、社会网络分析等结果以可视化形式呈现,直观地帮助学者解读特定知识领域演化的关键路径和知识拐点,对研究领域的前沿分析具有指导意义与预见价值[19]。应用Citespace V软件的关键词共现分析功能,根据历时性、共现性特征探测“传统村落文化景观”的知识结构全景,为解析和提取传统村落文化景观的知识路径提供“图”与“谱”的数据支撑。但是,Citespace可视化分析也存在一定弊端,未能全面反映完整的研究体系。因此,为避免定量研究的片面性,辅以文献分析法。作为质性研究中较为科学有效的方法,文献分析法的优势是以文献计量和内容分析为基础,系统归纳和整理相关科研成果,从而科学认知某一学科领域的研究进展。通过综合运用Citespace软件和文献分析法,梳理出传统村落文化景观的研究进展与展望。

2.2 数据来源以中国知网为样本数据来源,利用高级检索方式,以“传统村落”并含“文化景观”、“传统聚落”并含“文化景观”、“古村落”并含“文化景观”、“历史文化名村”并含“文化景观”等为主题检测词,文献时域设为1990—2020年,检测条件为“精准”,于2021年4月13日检索得到600篇中文期刊文献,通过人工甄别剔除会议征稿、成果介绍、卷首语、新闻报道、统计年鉴等不相关条目,最终筛选获得562条有效文献。将被选文献以refworks格式导出,进行Citespace可视化处理,选择“关键词”为分析对象,生成传统村落文化景观的关键词共现图谱。

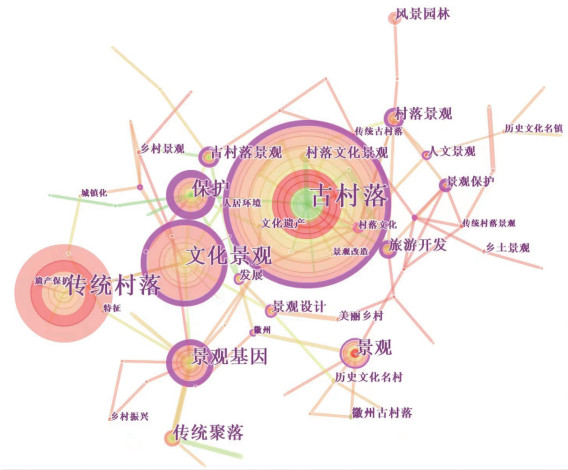

3 传统村落文化景观研究热点及发展趋势数据可视化结果显示(图 1),图谱中关键词布局较为集中,网络连接紧密,相互交织构成复杂的网络系统,延伸出了多条发展路径,其中,“古村落—村落文化景观—旅游开发—文化遗产—景观改造—人居环境等”这条脉络的关键词节点最大,研究内容最为丰富,是传统村落文化景观研究的主要方向。结合Citespace数理统计和聚类分析(表 1),图谱节点大小表征关键词出现频次高低,近30年的高频词汇主要有古村落、传统村落、文化景观、保护、景观基因、传统聚落等。由于本文研究对象就是“传统村落文化景观”,毫无疑问以上多数高频词条是长久以来传统村落文化景观研究的热点领域。因此,从数据中挖掘传统村落“文化景观”的细化层面才是热点分析的关键所在。由表 1可知,随着研究的深入,研究热点在不断分化与细化,出现了旅游开发、景观设计、发展、文化遗产、城镇化、特征、景观改造等热点词,尤其是自2018年实施乡村振兴战略以来,乡土景观、乡村振兴、人居环境、遗产保护等关键词突现,成为了近几年被引频次急剧增加的知识拐点。不难发现,尽管可以从数理统计中归纳出传统村落文化景观研究的细化方向,但是对于各细化领域的具体研究进展还需进一步由文献梳理得出,体现定量分析与定性论述之间的逻辑关联。

|

图 1 1990—2020年传统村落文化景观关键词共现图谱 Fig.1 Clustering Knowledge Map of Traditional Villages Cultural Landscape Based on Keywords (1990—2020) |

| 表 1 1990-2020年传统村落文化景观文献热点词信息 Tab.1 Information of Popular Keywords in Traditional Villages Cultural Landscape (1990-2020) |

由发文量可知,2006年之前开展传统村落文化景观探索的学者较少,从2006年起中国传统村落文化景观研究成果总体呈波浪式上升;同时,2012年之后的研究势头较为迅猛,文献数量迅速增加。据此,以2006年和2012年为时间断点,可大致将我国传统村落文化景观研究分为3个阶段:①第一阶段(1990—2006年),传统村落文化景观的研究主要涉及古村落文化景观的特征分析、形成机制等,总体来看研究较少且欠缺一定的深度和广度;②第二阶段(2006—2012年),传统村落文化景观的研究主要集中于文化景观保护与发展、旅游开发等,在政策导向作用下,借由新农村建设、美丽乡村、新型城镇化、城乡融合等国家重大战略需求的驱动,传统村落文化景观研究成果逐渐增多,形成了社会学、地理学、人类学、历史学等学科融合与方法集成的研究风向;③第三阶段(2012年至今),传统村落文化景观的研究热点话题又新增了文化景观设计与改造、空间特征、遗产保护等,学科交叉性和成果多元化趋势愈发明显。2012年建立了传统村落名录制度,为新时期传统村落文化景观风貌优化与更新提供了极大的资金支持、技术指导和人员保障,使宏观层面的传统村落文化景观保护发展格局日臻完善,推动着传统村落文化景观研究的迅速发展,直观的体现在2012年之后形成了多个发文量的小高峰。

尽管传统村落文化景观研究方兴未艾,但是562条有效数据中仅121篇核心及以上期刊文献,现有数据量较小且经典文献有限,传统村落文化景观研究仍有广阔的提升空间,尤其在国家扶持与全民参与的历史机遇下,传统村落作为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的重要空间节点,预计传统村落历史文化传承与文化景观再造研究还将持续一段时间。

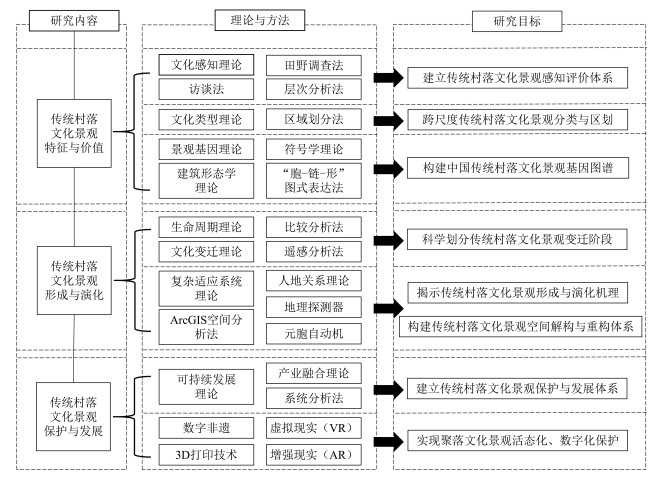

4 传统村落文化景观研究内容及进展分析Citespace数据分析直观地展现了过去30年传统村落文化景观的研究动向,但是更细化的研究领域还需从文献综述角度进一步深挖。因此,根据现有研究成果,主要梳理出了传统村落文化景观的特征与价值、形成与演化、保护与发展等3方面内容(图 2)。现有研究涉及两种逻辑范式,一是偏理论的一般性、规律性的特征机理研究,二是理论与实证相结合的案例验证分析。无论是共性特征分析还是个性案例研究,目的都是为了更科学系统的探究传统村落文化景观特质,寻求保护与传承传统村落文化景观的最优路径。

|

图 2 中国传统村落文化景观研究框架图 Fig.2 Framework of Research on Traditional Villages Cultural Landscape of China |

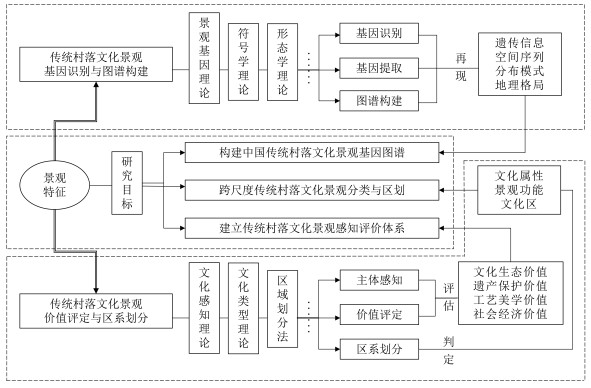

特征与价值分析是传统村落文化景观研究较早涉及的领域,具体包括传统村落文化景观特征识别、价值评定、区系划分等内容(图 3)。传统村落文化景观特征的识别与提取本质上属于文化特质分析。刘沛林较早开始传统村落文化景观特征研究,认为文化景观有着类似生物基因的遗传与变异属性,是凸显传统地域文化特色的核心元[20],他与团队在探索中创立了文化景观基因理论和“胞—链—形”图式表达法[21],从本质上为传统村落文化景观研究提供了新视角,为后期传统村落文化景观特征分析、文化区系划分、基因图谱构建、旅游规划发展等提供了强有力的理论与方法支撑。随着学科融合与多元视角介入,学者们依托现代地理信息技术对传统村落文化景观基因图谱构建做出了有益探索,进一步丰富了传统村落文化景观基因图谱建构的理论依据和实证研究。如胡最等从符号学视角出发探究了文化景观基因的符号机制[22],有助于文化景观资源的数字化保护;翟洲燕等在识别出陕西传统村落文化遗产景观基因的基础上,构建了陕西传统村落文化景观基因组图谱,清晰的再现了陕西传统村落文化景观的遗传信息、空间序列、分布模式和地理格局等[23];王苏宇等解析了徽州传统村落的文化景观基因,为提取徽州古村落的文化景观特质提供了识别依据[24]。可见,传统村落文化景观识别与图谱构建正在全国范围内推广,运用景观基因理论识别与提取文化景观基因,已成为了挖掘传统村落文化特质的重要手段。当前,通过分析传统村落文化景观的基因编码与派生规律,已构建了部分区域的传统村落文化景观基因图谱。

|

图 3 传统村落文化景观特征与价值研究框架图 Fig.3 Framework of Feature and Value on Traditional Villages Cultural Landscape |

此外,随着城乡融合进程加快,传统村落文化景观在与城乡一体化的统筹响应中展现了文化景观的多元价值,突出体现于文化生态、遗产保护、工艺美学和社会经济价值等[25],涉及了自然环境特征、空间特征、地方性特征等多元化分析。不少学者运用田野调查法和访谈法实地走访了具有代表性的传统村落,基于区域、聚落、建筑等不同层面以及时间、空间、精神等不同维度,对传统村落的文化景观进行了特征分析与价值评定[26];采用文化感知理论、层次分析法等定性与定量方法建立了部分传统村落文化景观感知评价体系[27],并对传统村落中突出的文化景观特征予以重点论述,为刻画区域文化景观意象提供了重要依据。如张纵等对徽州古村落水口园林的文化景观建构、功能特性和文化属性展开了细致的阐述[28];汪瑞霞将传统村落看作一个文化生态共生系统,主张重塑中国传统村落文化景观的生态价值[29];毛琳箐等着眼于贵州侗族传统村落的声景观,通过对声景观的文化属性、活态属性和非物质属性的探究,明确了传统声景观活态化保护的现实作用[30]。

从研究趋势来看,传统村落文化景观特征与价值分析逐渐从宏观整体剖析,过渡到了微观机理分析,根据不同的文化景观属性与功能,依托文化类型理论、区域划分法、聚类分析法等开展了传统村落文化景观的定量评价与区系划分[31, 32],宏观层面的中国传统村落景观区系划分工作已基本完成。区域尺度的应用研究则主要集中于徽州水墨山水聚落景观、湘西少数民族聚落景观以及陕西传统窑洞聚落景观等,形成了大量实证成果。但由于地域分异规律和民族景观差异影响,中微观尺度的传统村落文化景观区划和定量评价研究还有待完善。总之,学者们基于不同类型传统村落的文化景观特征与价值分析,挖掘了中国传统村落的深层文化基因,为建立中国传统村落文化景观数据库提供了基础数据源,利于传统村落文化保护与传承工作的有序开展。但是,当下也存在技术匮乏、工作量大、标准不一等现实障碍,需在国家领导下投入大量的人力、资金和技术,建立全域尺度下的一键式查询与管理的中国传统村落文化景观基因图谱空间数据库。

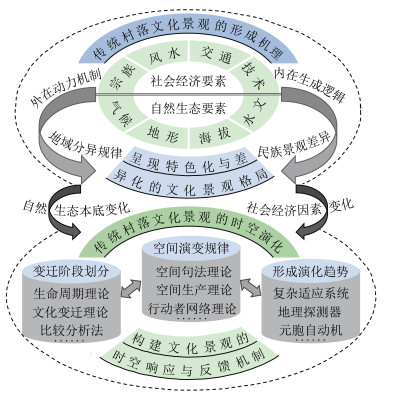

4.2 传统村落文化景观形成与演化研究传统村落文化景观的形成机理与演化机制是传统村落文化景观研究的重要领域之一(图 4),反映了传统乡土社会结构、文化体系、价值观念以及行为方式的变迁过程与时空格局。通过理清传统村落文化景观的形成与演化规律,有助于从天人合一的传统文化景观营建思想中汲取经验,延续人与自然和谐统一的传统村落文化景观风貌,同时,也为现代城市文化景观建设提供参考[33]。中国传统村落因受差异化的气候、地形、海拔、水文、坡度等自然生态要素的驱动或限制,以及宗族、风水、交通、技术等社会经济要素的影响,形成了极具地域分异和民族特色的多元文化景观,分别呈现出山水意象、生态意象、宗族意象和趋吉意象等空间意象[34]。由此,不少学者通过案例论证,解释了传统村落文化景观地域分异规律和民族景观差异的内在生成逻辑和外在动力机制[35-37],并根据区域形成机理提出了保护与发展传统村落文化景观生命体的多维框架与方法。比如,徽州传统村落作为具有典型性和代表性的研究区域,早在本世纪初就因其独特的人文景观风貌,引起了学者们的研究兴趣。通过探究徽州古村落文化景观的形成机理与演化格局,明晰了徽州文化景观同地理环境、传统文化之间的关系[38],发现了当地文化景观构造突出以人为本的价值观念[39],在人、宗族与自然景观的对话中,立体的展现了极具宗法观念、文化氛围和园林情调的徽州传统村落文化景观[13]。

|

图 4 传统村落文化景观形成与演化研究框架 Fig.4 Framework of Formation and Evolution on Traditional Villages Cultural Landscape |

由于不同传统村落文化景观形成的内在生成逻辑和外在动力机制的差异性,必然产生不同的演化趋势,因此,学者们往往基于基础性的成因分析展开传统村落文化景观的时空演进规律探索。一般来说,传统村落文化景观是在自然生态环境与社会经济环境的共同影响下形成的,随着区域自然生态本底和社会经济要素的变化,传统社会将被迫转型或主动发展,在此过程中,不同传统村落文化景观的响应与反馈机制各异,呈现出不同的时空演进特征。已有学者运用人地关系理论、复杂适应系统理论、地理探测器、元胞自动机、ArcGIS空间分析等方法与模型,揭示了传统村落文化景观的形成与演化趋势。如房艳刚等认为聚落空间再集聚、民居景观特色化、土地利用景观化将成为未来集聚型农业村落文化景观的发展趋势[40];王国萍等认为随时间推移,民族型传统村落文化景观斑块内部呈现空间破碎化的趋势,因而加强民居建筑、手工技艺、文化节日等传统知识保护是促进传统村落文化景观保护与发展的有效手段[41];林祖锐等在文化路线视野下,剖析了复合型线性文化景观——岩崖古道传统村落的历史演进特征,对其军防、商贸和移民等文化功能演变展开了深入分析[42]。还有学者聚焦传统村落文化景观变迁研究,根据生命周期理论、文化变迁理论、比较分析法等初步确立了传统村落文化景观的划分依据,探索了不同时期文化景观空间的演变规律[43, 44]。

事实上,受地理学特有的空间研究优势影响,以往针对传统村落文化景观变迁的研究多偏向于空间演变特征探讨,集中展现了传统村落文化景观的空间结构与形态布局,研究成果较为突出。如王云才探讨了城市化、工业化、现代化和商业化冲击下,传统村落文化景观的空间特征以及空间演变机理[45],并基于文化景观空间的结构性和解构性,将传统地域文化景观图式语言化,在图式语言视角下进行传统村落文化景观空间分解、空间组合以及空间优化研究[46]。另外,借助空间句法、认知意象、景观基因图谱等符号化和可视化表达方法[47],或采用行动者网络、空间生产理论等探寻传统村落文化景观空间的结构布局[48],对于全面认知传统村落文化景观的空间演变规律意义重大。但是,现有研究中,由于传统村落文化景观空间解构与演变研究较为活跃,与之对应的文化景观演变的时间特质往往被弱化,因而从时间演化研究来看,传统村落文化景观变迁阶段的划分依据尚未标准化;同时,从空间演化研究来看,其一般性规律总结还不完善,缺乏一套完整的中国传统村落文化景观空间解构与重构体系。因此,传统村落文化景观的时空演进研究还有待向纵深递延。

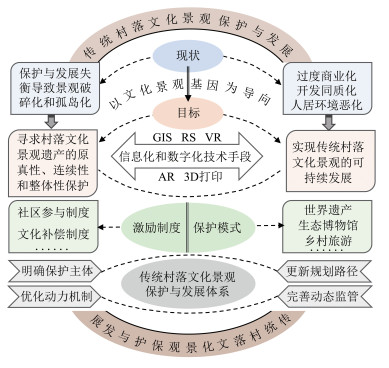

4.3 传统村落文化景观保护与发展研究传统村落文化景观保护与发展作为传统村落文化景观研究的出发点和落脚点,一直以来都是学界关注的焦点。当前,社会各界在传统村落文化景观保护上已达成了共识,针对传统村落文化景观多维价值保护与运用的研究越来越多(图 5)。聚焦传统村落转型发展过程中出现的过度商业化、开发同质化、人居环境恶化等共性问题,尤其是保护与发展失衡导致文化景观破碎化和孤岛化,亟需在探明传统村落文化景观特征与价值的基础上,进行文化景观的空间整合与优化,构建具有普适性的传统村落文化景观保护体系[16]。随着传统村落文化景观价值凸显,其活态化和数字化保护被广泛提及[49],部分学者将地理信息系统(GIS)、遥感(RS)等技术运用于传统村落文化景观的规划与管理中,实时监控文化景观遗产的动态变化,及时调整管理策略,实现宏观调控与微观监测的有效统一[50]。同时,运用虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、3D打印等现代化技术促进数字非遗和旅游地的规划发展,在传统要素与现代功能有机结合的过程中实现传统村落文化景观的可持续发展。不可否认科学运用数字化技术在很大程度上能提高管理效率、强化保护效果,但是,很多学者也意识到了,现代化技术手段只能作为辅助性工具,传统村落文化景观保护的核心应以文化景观基因为导向,寻求文化景观遗产的原真性、连续性和整体性保护[51, 52]。

|

图 5 传统村落文化景观保护与发展研究框架 Fig.5 Framework of Protection and Development on Traditional Villages Cultural Landscape |

在具体实施过程中,学者们以全局观念系统总结了传统村落文化景观保护的性质与问题、学科与方法、规划与行动[17],进一步明确了传统村落文化景观保护与发展的基本模式与管理制度。基于传统村落文化景观的活态化、数字化和个性化保护要求,学者们在实践中探索出了世界遗产、生态博物馆和乡村旅游等多种保护模式[53]。世界遗产和生态博物馆模式都侧重客观、真实的陈列文化景观遗产,注重乡土文化的系统性和全局性保护;乡村旅游模式主要以产业发展带动文化景观保护,强调在发展中保护。同时,学者们也结合现代技术对传统村落文化景观的管理制度做出了有益探索,研究出了多种激励制度与实施方案。如单霁翔强调应在政府主导、社区参与和市场调节的多元主体协调共治机制中延续传统村落的历史文脉,制定有针对性的乡村类文化景观管理办法,保护文化景观多样性[54];彭思涛等依托社区参与理论,为传统村落文化景观保护提供了社区参与模式[55],在此基础上,刘小蓓等对传统村落文化景观保护的保障与激励制度展开了深入探索,完善了制度增权视角下的社区参与制度[56];刘春腊等着眼于文化补偿视角,基于景观特征、政府管理、外部市场和自我损失四要素,构建了传统村落文化景观保护性补偿模型,并通过湘西实证为实施文化补偿制度提供了案例参考[57]。

随着文旅融合趋势加快,依托传统村落历史文化景观资源发展旅游产业的乡村旅游模式被广泛复制,产生了大批以乡村酒店民宿、休闲度假乡居、主题文化庄园等为范本的旅游驱动型传统村落,形成了积极的社会经济效应。但是,在传统村落文化景观旅游资源化、产业化、商业化的过程中,学者们也关注到了旅游介入易使原生文化生态环境遭到侵蚀、文化生态系统演进历程发生改变[58, 59],随之形成旅游适应下的新的动力机制,引发了传统村落空间生产、地方认同的再重构,以及景观表征、权利关系的再分配[18]。因此,面对文旅融合过程中传统村落出现的诸如重视文旅产业集聚而忽视文化特色提炼等系列次生、再生或潜在问题,学者们予以积极回应,从空间整合、文化传承、产业互动等视角出发进行了路径更新和文化景观再造,提出了文化旅游的乡土景观保护策略,推动形成了乡村旅游发展与乡土文化传承的耦合关联机制[60]。当前,传统村落文化景观的研究重点集中于文化景观的保护与发展,研究成果也相对较多,学者们多以可持续发展理论、产业融合理论、系统分析法等为基础,逐步明确保护主体、优化动力机制、更新规划路径和完善动态监管,能够为建立传统村落文化景观保护与发展体系提供参考,推动传统村落文化振兴。但是,现有研究也存在整体保护发展策略较空泛的问题,缺乏实操性的落地方案,亟需在顺应传统村落文化景观演化规律的基础上,创新保护手段,建立一体化的传统村落文化景观保护与发展体系,以此促进乡土文化生态系统的健康长远发展。

5 研究评述与展望 5.1 研究评述中国乡村正处于转型发展的关键时期,传统村落作为重要的乡村类型,其社会、经济、文化、生态等发展要素都面临着优化升级,尤其在新文化地理学、后现代主义思潮的影响下,传统村落研究的“文化转向”、“空间转向”以及“人本主义”趋势明显,直接推动着我国传统村落文化景观的本土化与多元化研究。通过Citespace可视化分析和文献研究发现,当前中国传统村落文化景观研究尚处于发展阶段,成果主要集中于特征与价值研究、形成与演化研究、保护与发展研究等3方面。尽管学者们分别基于不同的理论与方法,在不同领域做出了积极有益的探索,但现有研究的深度与广度仍需进一步强化,诸如多维度的理论认知、洞悉社会的研究议题、学科融合的研究框架等都有待进一步完善,具体分析如下:

(1)传统村落文化景观的多尺度研究还需深化。传统村落文化景观的特征与价值研究是学者们较早涉及的研究领域,其研究成果主要体现在微观尺度的景观基因图谱构建和文化景观感知评价、宏观尺度的文化景观类型划分与区划管理等。多元化的研究尺度还需要进一步深化,比如中观尺度的文化景观变迁与基因变异等领域还需要深化研究,文化景观多维度的尺度转换与嵌套等理论与实践问题还有待进一步完善。

(2)传统村落文化景观的研究议题有待丰富。现有研究集中探讨了传统村落文化景观的时空演化和形成机理,特别关注了文化景观的空间特征和演变规律。总体来看,研究议题相对单一、研究视角不够丰富。实际上,传统村落文化景观演变过程中“人”的因素一直未引起足够的重视,尤其是在乡村振兴战略背景下,各种利益主体和资本的介入对传统村落文化景观传承路径的影响,居民新的功能需求与传统空间的矛盾与冲突,文化景观修复主体之间的博弈与策略,等等。这些议题应该引起学术界的高度重视。

(3)传统村落文化景观的学科融合与方法集成仍需强化。传统村落文化景观一直以来是地理学、建筑学的研究热点问题,也取得了丰富的研究成果。但鉴于学科的差异性与方法的局限性,对同一个研究议题往往不能够进行全面系统的分析,这就需要借助多学科的融合发展和多方法的集成研究。尤其是在显性和隐性文化景观的挖掘、修复、活化等方面还需要诸如社会学、民俗学、生态学等学科的积极介入,进一步强化文化景观研究的学科交叉性和方法适用性。

5.2 研究展望(1)注重系统化的理论分析,拓宽传统村落文化景观的研究尺度。目前,传统村落文化景观研究多集中于微观案例分析,往往只针对某个或某类传统村落文化景观作具象化的探讨,难以形成普适性的研究成果。总体来看,理论总结滞后于实践分析,还需要从多尺度的经典案例分析中实现从个体性特征到学理性总结的跨越。实际上,中国传统村落文化景观的理论体系,可以考虑从多尺度的转换视角入手,即从微观的村域尺度样本中获取详细的基础性数据,为后续中观尺度的片区(华中、西南、西北等)、地区(湘西、陕北、川西等)或流域(如黄河、长江、湘江等)分析,提供坚实的数据支撑。基于中观层面的研究成果,展开宏观尺度下的理论分析与总结,在多维尺度转换过程中总结一般性规律,从而形成从个别到一般的具有代表性和学理性的中国传统村落文化景观理论体系。

(2)深化与拓展研究内容,挖掘传统村落文化景观的研究议题。针对现有研究内容相对固化的趋势,急需拓展新的研究议题。在乡村振兴战略全面实施的背景下,传统村落文化景观也面临着诸多不确定性,表现出来的问题也呈现出多元化特征,这些都为我们的相关研究提供了创新空间。比如,随着时代的更迭,传统村落文化景观功能也在发生改变,一些以农业生产功能为主的文化景观逐渐转变为以美学观赏功能为主的文化景观,原本的生活场景转变为旅游生产场所,我们该如何看待和应对这些乡土文化景观功能的转译?其文化景观功能的转译机制是什么?如何调控和平衡传统村落文化景观功能演变过程中各相关主体的产权利益关系?再如,是否可以基于有机更新理论,将传统村落文化景观看作是一个有机生命体?如何对这种有机更新进行系统解读?如何科学辩证的看待传统村落文化景观有机更新的功能需求与文化传承的精神需要之间矛盾与冲突?这些议题的发现与解决都需基于详实的社会调查和深入的理论总结,也将不断丰富传统村落文化景观的研究议题。

(3)强化学科融合与方法集成,完善传统村落文化景观的研究框架。传统村落文化景观主要由显性和隐性文化景观组成,显性文化景观包括乡村聚落、乡村建筑和土地利用等物质景观要素,隐性文化景观包括传统口头文学、民间演艺、民俗节庆等非物质景观要素。作为复杂的文化生态系统,传统村落文化景观不仅涉及了系统内物质文化、制度文化、精神文化以及自然生态环境间的嵌套与共生关系,还涉及了政府机构、社区居民、市场企业等多方利益相关主体,因此,相关研究需要地理学、建筑学、历史学、社会学、民俗学、景观生态学等学科的积极介入。从学科交叉中寻找突破口,实现理论与方法的融合,为后续研究提供新的理论视角与论证方法。如传统村落文化景观数字化保护是当前具有前瞻性的研究动向,通过多学科融合完善数字化理论体系,将遥感、三维建模、激光扫描、光学测量、虚拟仿真等数字化理论与技术运用于传统村落文化景观的修复、活化与监测中,能有效弥补传统保护手段在时间和空间上的局限性,有助于三维数据和文化场域的采集、储存与共享,促进中国优秀传统文化资源的可持续利用。同时,依托信息化数字媒介开发和推广虚拟文化产品已成为了传统村落发展的重要途径,通过数字化平台实现自然地理环境与文化景观要素的良性互动,为观者提供交互式的互动场景和沉浸式的感官体验,提高传统村落在文化市场中的竞争力。

| [1] |

胡燕, 陈晟, 曹玮, 等. 传统村落的概念和文化内涵[J]. 城市发展研究, 2014, 21(1): 10-13. [Hu Yan, Chen Sheng, Cao Wei, et al. The concept and cultural connotation of traditional villages[J]. Urban Development Studies, 2014, 21(1): 10-13.] |

| [2] |

张英男, 龙花楼, 马历, 等. 城乡关系研究进展及其对乡村振兴的启示[J]. 地理研究, 2019, 38(3): 578-594. [Zhang Yingnan, Long Hualou, Ma Li, et al. Research progress of urban-rural relations and its implications for rural revitalization[J]. Geographical Research, 2019, 38(3): 578-594.] |

| [3] |

汤茂林. 文化景观的内涵及其研究进展[J]. 地理科学进展, 2000, 19(1): 70-79. [Tang Maolin. The inventory and progress of cultural landscape study[J]. Progress in Geography, 2000, 19(1): 70-79. DOI:10.3969/j.issn.1007-6301.2000.01.010] |

| [4] |

刘夏蓓. 传统社会结构与文化景观保护: 三十年来我国古村落保护反思[J]. 西北师大学报(社会科学版), 2009, 46(2): 118-122. [Liu Xiabei. Traditional social structure and protection of cultural landscape[J]. Journal of Northwest Normal University (Social Sciences), 2009, 46(2): 118-122. DOI:10.3969/j.issn.1001-9162.2009.02.023] |

| [5] |

孙艺惠, 陈田, 王云才. 传统乡村地域文化景观研究进展[J]. 地理科学进展, 2008, 27(6): 90-96. [Sun Yihui, Chen Tian, Wang Yuncai. Progress and prospects in research of the traditional rural cultural landscape[J]. Progress in Geography, 2008, 27(6): 90-96.] |

| [6] |

Cloke P. Country backwater to virtual village?Rural studies and'the cultural turn'[J]. Journal of Rural Studies, 1997, 13(4): 367-375. DOI:10.1016/S0743-0167(97)00053-3 |

| [7] |

Antrop M. Landscape change and the urbanization process in Europe[J]. Landscape and Urban Planning, 2004, 67(1-4): 9-26. DOI:10.1016/S0169-2046(03)00026-4 |

| [8] |

Iwata Y, Fukamachi K, Morimoto Y. Public perception of the cultural value of Satoyama landscape types in Japan[J]. Landscape and Ecological Engineering, 2011, 7(2): 173-184. DOI:10.1007/s11355-010-0128-x |

| [9] |

Taylor k. New lives, new landscapes.Landscape, heritage and rural revitalisation: Whose cultural values?[J]. Built Heritage, 2019, 3(2): 50-63. DOI:10.1186/BF03545727 |

| [10] |

Fagerholm N, Eilola S, Kisanga D, et al. Place-based landscape services and potential of participatory spatial planning in multifunctional rural landscapes in southern highlands, Tanzania[J]. Landscape Ecology, 2019, 34(7): 1769-1787. DOI:10.1007/s10980-019-00847-2 |

| [11] |

Giordano S. Agrarian landscapes: From marginal areas to cultural landscapes-paths to sustainable tourism in small villages: The case of Vico Del Gargano in the club of the Borghi più belli d'Italia[J]. Quality & Quantity, 2020, 54(5): 1725-1744. |

| [12] |

Kuroda N. Conservation design for traditional agricultural villages: A case Study of shirakawa-go and Gokayama in Japan[J]. Built Heritage, 2019, 3(2): 7-23. DOI:10.1186/BF03545724 |

| [13] |

陆林, 凌善金, 焦华富, 等. 徽州古村落的景观特征及机理研究[J]. 地理科学, 2004, 24(6): 660-665. [Lu Lin, Ling Shanjin, Jiao Huafu, et al. Landscape features and mechanism of Huizhou ancient village[J]. Scientia Geographica Sinica, 2004, 24(6): 660-665. DOI:10.3969/j.issn.1000-0690.2004.06.004] |

| [14] |

刘之浩, 金其铭. 试论乡村文化景观的类型及其演化[J]. 南京师大学报(自然科学版), 1999, 22(4): 120-123. [Liu Zhihao, Jin Qiming. Study on the types of rural cultural landscape and its evolution[J]. Journal of Nanjing Normal University (Natural Science Edition), 1999, 22(4): 120-123. DOI:10.3969/j.issn.1001-4616.1999.04.030] |

| [15] |

冯健, 张小林, 金其铭. 文化景观结构的地域整合与旅游开发: 以徐州汉文化景观为例[J]. 人文地理, 2000, 15(1): 23-27. [Feng Jian, Zhang Xiaolin, Jin Qiming. The regional integrated process of cultural landscape structure and tourism development: Taking Xuzhou's Han cultural landscape for an example[J]. Human Geography, 2000, 15(1): 23-27.] |

| [16] |

王云才. 基于景观破碎度分析的传统地域文化景观保护模式: 以浙江诸暨市直埠镇为例[J]. 地理研究, 2011, 30(1): 10-22. [Wang Yuncai. The models of traditional culture landscape conservation based on landscape fragmentation analysis: A case study of Zhibuzhen in Zhejiang province[J]. Geographical Research, 2011, 30(1): 10-22. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2011.01.003] |

| [17] |

孙华. 传统村落的性质与问题: 我国乡村文化景观保护与利用刍议之一[J]. 中国文化遗产, 2015(4): 50-57. [Sun Hua. The nature and problems of traditional villages: One humble opinion on the protection and utilization of Chinese rural cultural landscape[J]. China Cultural Heritage, 2015(4): 50-57.] |

| [18] |

卢松. 旅游对传统地域文化景观影响的研究进展及展望[J]. 旅游科学, 2014, 28(6): 13-23. [Lu Song. On progress and prospects of studies on the impacts of tourism on the cultural landscapes in traditional regions[J]. Tourism Science, 2014, 28(6): 13-23. DOI:10.3969/j.issn.1006-575X.2014.06.002] |

| [19] |

陈悦, 陈超美, 刘则渊, 等. CiteSpace知识图谱的方法论功能[J]. 科学学研究, 2015, 33(2): 242-253. [Chen Yue, Chen Chaomei, Liu Zeyuan, et al. The methodology function of CiteSpace mapping knowledge domains[J]. Studies in Science of Science, 2015, 33(2): 242-253. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2015.02.009] |

| [20] |

刘沛 林". 景观信息链"理论及其在文化旅游地规划中的运用[J]. 经济地理, 2008, 28(6): 1035-1039. [Liu Peilin. "Landscape information chain" theory and its utilization in planning of cultural tour destinations[J]. Economic Geography, 2008, 28(6): 1035-1039.] |

| [21] |

刘沛林, 刘春腊, 邓运员, 等. 我国古城镇景观基因"胞-链-形"的图示表达与区域差异研究[J]. 人文地理, 2011, 26(1): 94-99. [Liu Peilin, Liu Chunla, Deng Yunyuan, et al. A study on icon-expression of China's ancient-city landscape genes "cell-chain-shape" and regional differences[J]. Human Geography, 2011, 26(1): 94-99. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2011.01.019] |

| [22] |

胡最, 邓运员, 刘沛林, 等. 传统聚落文化景观基因的符号机制[J]. 地理学报, 2020, 75(4): 789-803. [Hu Zui, Deng Yunyuan, Liu Peilin, et al. The semiotic mechanism of cultural landscape genes of traditional settlements[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(4): 789-803.] |

| [23] |

翟洲燕, 李同昇, 常芳, 等. 陕西传统村落文化遗产景观基因识别[J]. 地理科学进展, 2017, 36(9): 1067-1080. [Zhai Zhouyan, Li Tongsheng, Chang Fang, et al. Genes identification of cultural heritage landscape of Shaanxi traditional villages[J]. Progress in Geography, 2017, 36(9): 1067-1080.] |

| [24] |

王苏宇, 陈晓刚, 林辉. 徽州传统村落景观基因识别体系及其特征研究: 以安徽宏村为例[J]. 城市发展研究, 2020, 27(5): 13-17, 36. [Wang Suyu, Chen Xiaogang, Lin Hui. Research on Huizhou traditional village landscape gene identification system and its characteristics: Take Anhui Hongcun as an example[J]. Urban Development Studies, 2020, 27(5): 13-17, 36.] |

| [25] |

翟洲燕, 李同昇, 常芳, 等. 传统村落文化对城乡一体化的统筹性响应机理[J]. 人文地理, 2017, 32(4): 30-36. [Zhai Zhouyan, Li Tongsheng, Chang Fang, et al. The cultural studies on traditional villages and the coordinate response mechanism to urban-rural integration[J]. Human Geography, 2017, 32(4): 30-36. DOI:10.3969/j.issn.2095-0446.2017.04.014] |

| [26] |

周春山, 张浩龙. 传统村落文化景观分析初探: 以肇庆为例[J]. 南方建筑, 2015(4): 67-71. [Zhou Chunshan, Zhang Haolong. The cultural landscape analysis of traditional villages: Taking Zhaoqing as an example[J]. South Architecture, 2015(4): 67-71. DOI:10.3969/j.issn.1000-0232.2015.04.067] |

| [27] |

何艳冰, 乔旭宁, 王同文, 等. 传统村落文化景观脆弱性测度及类型划分: 以河南省为例[J]. 旅游科学, 2021, 35(3): 24-41. [He Yanbing, Qiao Xuning, Wang Tongwen, et al. On dividing the classification and assessment of the vulnerability of cultural landscape of traditional villages: A case study of Henan province[J]. Tourism Science, 2021, 35(3): 24-41.] |

| [28] |

张纵, 高圣博, 李若南. 徽州古村落与水口园林的文化景观成因探颐[J]. 中国园林, 2007(6): 23-27. [Zhang Zong, Gao Shengbo, Li Ruonan. The causes of origin of cultural landscape of the Huizhou ancient village and Shuikou garden[J]. Chinese Landscape Architecture, 2007(6): 23-27. DOI:10.3969/j.issn.1000-6664.2007.06.010] |

| [29] |

汪瑞霞. 传统村落的文化生态及其价值重塑: 以江南传统村落为中心[J]. 江苏社会科学, 2019(4): 213-223. [Wang Ruixia. The cultural ecology and value reconstruction of traditional villages: Centered on traditional villages in the south of the Yangtze River[J]. Jiangsu Social Sciences, 2019(4): 213-223.] |

| [30] |

毛琳箐, 康健. 传统声景观的非物质文化遗产特征研究: 以贵州侗族传统村落为例[J]. 广西民族研究, 2020(1): 108-116. [Mao Linqing, Kang Jian. Characteristics of intangible cultural heritage of traditional soundscape: Taking traditional Dong village in Guizhou as an example[J]. Guangxi Ethnic Studies, 2020(1): 108-116. DOI:10.3969/j.issn.1004-454X.2020.01.014] |

| [31] |

申秀英, 刘沛林, 邓运员, 等. 中国南方传统聚落景观区划及其利用价值[J]. 地理研究, 2006, 25(3): 485-494. [Shen Xiuying, Liu Peilin, Deng Yunyuan, et al. Landscape communities of traditional settlement in southern China and their values of conservation and utilization[J]. Geographical Research, 2006, 25(3): 485-494. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2006.03.014] |

| [32] |

郑文武, 邓运员, 罗亮, 等. 湘西传统聚落文化景观定量评价与区划[J]. 人文地理, 2016, 31(2): 55-60. [Zheng Wenwu, Deng Yunyuan, Luo Liang, et al. Quantitative evaluation of similarity among traditional settlement culture landscapes in Xiangxi area[J]. Human Geography, 2016, 31(2): 55-60.] |

| [33] |

李慧敏, 王树声. 古村落人居环境构建原型及文化景观环境营造: 以国家历史文化名村夏门为例[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2012, 42(5): 849-852. [Li Huimin, Wang Shusheng. The ancient village residential environment construction prototype and cultural landscape environment: Taking the national historical and culturd village Xiamen as an example[J]. Journal of Northwest University (Natural Science Edition), 2012, 42(5): 849-852. DOI:10.3969/j.issn.1000-274X.2012.05.028] |

| [34] |

刘沛林, 董双双. 中国古村落景观的空间意象研究[J]. 地理研究, 1998, 17(1): 32-39. [Liu Peilin, Dong Shuangshuang. Study of landscape-image of Chinese ancient village[J]. Geographical Research, 1998, 17(1): 32-39.] |

| [35] |

冀晶娟, 肖大威. 南坪河上的"九甲"人家: 多民族聚居传统村落文化景观形成初探[J]. 中国园林, 2016, 32(9): 24-28. [Ji Jingjuan, Xiao Dawei. The Jiujia settlements beside Nanping river: The research of cultural landscape on the multi-ethnic-populated traditional villages[J]. Chinese Landscape Architecture, 2016, 32(9): 24-28.] |

| [36] |

张浩龙, 金万富, 周春山. 肇庆传统村落建筑文化景观特征及形成机制[J]. 热带地理, 2017, 37(3): 304-317. [Zhang Haolong, Jin Wanfu, Zhou Chunshan. Characteristics and forming mechanisms of architecture cultural landscape in Zhaoqing's traditional villages[J]. Tropical Geography, 2017, 37(3): 304-317.] |

| [37] |

李婧, 杨定海, 肖大威. 海南岛传统聚落及民居文化景观的地域分异及形成机制[J]. 城市发展研究, 2020, 27(5): 1-8. [Li Jing, Yang Dinghai, Xiao Dawei. Regional differentiation and forming mechanism of cultural landscape of the traditional settlements and vernacular dwellings in Hainan Island[J]. Urban Development Studies, 2020, 27(5): 1-8. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2020.05.001] |

| [38] |

黄成林. 徽州文化景观初步研究[J]. 地理研究, 2000, 19(3): 257-263. [Huang Chenglin. The prepliminary studies on cultural landscape of Huizhou[J]. Geographical Research, 2000, 19(3): 257-263. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2000.03.005] |

| [39] |

马寅虎. 试论徽州古村落景观的人文特色[J]. 安徽工业大学学报(社会科学版), 2002, 19(1): 71-73. [Ma Yinhu. On the humanism features of the ancient village scenery in Hui region[J]. Journal of Anhui University of Technology (Social Sciences), 2002, 19(1): 71-73. DOI:10.3969/j.issn.1671-9247.2002.01.029] |

| [40] |

房艳刚, 刘继生. 集聚型农业村落文化景观的演化过程与机理: 以山东曲阜峪口村为例[J]. 地理研究, 2009, 28(4): 968-978. [Fang Yangang, Liu Jisheng. Cultural landscape evolution of cluster agricultural village: The case of Yukou village in Shandong province[J]. Geographical Research, 2009, 28(4): 968-978. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2009.04.011] |

| [41] |

王国萍, 闵庆文, 成功, 等. 土族传统村落文化景观及其变迁研究[J]. 遗产与保护研究, 2019, 4(1): 57-64. [Wang Guoping, Min Qingwen, Cheng Gong, et al. The traditional village cultural landscapes and changes in Tu nationality[J]. Study on Natural and Cultural Heritage, 2019, 4(1): 57-64.] |

| [42] |

林祖锐, 仝凤先, 周维楠. 文化线路视野下岩崖古道传统村落历史演进研究[J]. 现代城市研究, 2017(11): 18-24. [Lin Zurui, Tong Fengxian, Zhou Weinan. Research on historical evolution of Yanya ancient road in view of cultural routes[J]. Modern Urban Research, 2017(11): 18-24. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2017.11.003] |

| [43] |

武静. 鄂西纳水溪古村落景观及其变迁研究[D]. 华中农业大学, 2008: 1-102. [Wu Jing. Research on the Landscape and Its Vicissitudes of the Ancient Village of Nashuixi in West of Hubei Province[D]. Huazhong Agricultural University, 2008: 1-102.]

|

| [44] |

包蓉, 刘璐颖, 谢荣幸. 大理市诺邓传统古村落景观及演进特征[J]. 水土保持研究, 2019, 26(4): 375-378. [Bao Rong, Liu Luying, Xie Rongxing. Research on the landscape and evolution of traditional ancient village of Noudeng in Dali city[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2019, 26(4): 375-378.] |

| [45] |

王云才, 史欣. 传统地域文化景观空间特征及形成机理[J]. 同济大学学报(社会科学版), 2010, 21(1): 31-38. [Wang Yuncai, Shi Xin. The spatial characteristics and dynamic mechanism of traditional territory cultural landscape[J]. Journal of Tongji University (Social Science Section), 2010, 21(1): 31-38.] |

| [46] |

王云才. 传统地域文化景观之图式语言及其传承[J]. 中国园林, 2009, 25(10): 73-76. [Wang Yuncai. The pattern language and its inheritance of traditional local cultural landscape[J]. Chinese Landscape Architecture, 2009, 25(10): 73-76.] |

| [47] |

陈驰, 李伯华, 袁佳利, 等. 基于空间句法的传统村落空间形态认知: 以杭州市芹川村为例[J]. 经济地理, 2018, 38(10): 234-240. [Chen Chi, Li Bohua, Yuan Jiali, et al. Spatial morphology cognition of traditional village based on space syntax: A case study of Qinchuan village of Hangzhou[J]. Economic Geography, 2018, 38(10): 234-240.] |

| [48] |

王丹. 基于空间生产理论的古村落文化景观研究[D]. 西安建筑科技大学, 2016: 1-80. [Wang Dan. Research on the Ancient Village s'Cultural Landscape from the theory of Space Production[D]. Xi'an Univer-sity of Architecture and Technology, 2016: 1-80.]

|

| [49] |

郑文武, 刘沛林. "留住乡愁"的传统村落数字化保护[J]. 江西社会科学, 2016, 36(10): 246-251. [Zheng Wenwu, Liu Peilin. Digital protection of traditional villages that "keep homesickness"[J]. Jiangxi Social Sciences, 2016, 36(10): 246-251.] |

| [50] |

邓运员, 申秀英, 刘沛林. GIS支持下的传统聚落景观管理模式[J]. 经济地理, 2006, 26(4): 693-697. [Deng Yunyuan, Shen Xiuying, Liu Peilin. A research of the management pattern of traditional settlements landscape under GIS support[J]. Economic Geography, 2006, 26(4): 693-697. DOI:10.3969/j.issn.1000-8462.2006.04.035] |

| [51] |

林琳, 田嘉铄, 钟志平, 等. 文化景观基因视角下传统村落保护与发展: 以黔东北土家族村落为例[J]. 热带地理, 2018, 38(3): 413-423. [Lin Lin, Tian Jiashuo, Zhong Zhiping, et al. Protection and renewal of traditional villages from the perspective of cultural gene: A case study of northeast Guizhou Tujia Minority[J]. Tropical Geography, 2018, 38(3): 413-423.] |

| [52] |

李天依, 翟辉, 胡康榆. 场景·人物·精神: 文化景观视角下香格里拉传统村落保护研究[J]. 中国园林, 2020, 36(1): 37-42. [Li Tianyi, Zhai Hui, Hu Kangyu. Scenes, people, and spirit: Study on the protection of traditional villages in Shangri-La from the perspective of cultural landscape[J]. Chinese Landscape Architecture, 2020, 36(1): 37-42.] |

| [53] |

张成渝. 村落文化景观保护与可持续发展的两种实践: 解读生态博物馆和乡村旅游[J]. 同济大学学报(社会科学版), 2011, 22(3): 35-44. [Zhang Chengyu. Two activities about village cultural landscape's conservation and sustainable development: Analyzing Ecomuseum and rural tourism[J]. Tongji University Journal Social Science Section, 2011, 22(3): 35-44.] |

| [54] |

单霁翔. 乡村类文化景观遗产保护的探索与实践[J]. 中国名城, 2010(4): 4-11. [Shan Jixiang. Exploration and practice of protection of rural cultural landscape heritage[J]. China Ancient City, 2010(4): 4-11.] |

| [55] |

彭思涛, 但文红. 基于社区参与的村落文化景观遗产保护模式研究: 以贵州省雷山县控拜社区为例[J]. 原生态民族文化学刊, 2009, 1(2): 94-98. [Peng Sitao, Dan Wenhong. Study on the village cultural landscape heritage conservation based on community participation: A case study in Kongbai community, Leishan, Guizhou[J]. Journal of Ethnic Culture, 2009, 1(2): 94-98.] |

| [56] |

刘小蓓, 高伟. 制度增权: 广东开平碉楼传统村落文化景观保护的社区参与思考[J]. 中国园林, 2016, 32(1): 121-124. [Liu Xiaobei, Gao Wei. Institutional empowerment: Community participation in the conservation of traditional village cultural landscape of Guangdong Kaiping Watchtower[J]. Chinese Landscape Architecture, 2016, 32(1): 121-124.] |

| [57] |

刘春腊, 徐美, 刘沛林, 等. 传统村落文化景观保护性补偿模型及湘西实证[J]. 地理学报, 2020, 75(2): 382-397. [Liu Chunla, Xu Mei, Liu Peilin, et al. Cultural landscape protection compensation model of traditional villages and its application in Xiangxi[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(2): 382-397.] |

| [58] |

李文兵. 旅游背景下古村落文化生态演变机制: 以张谷英古村落为例[J]. 社会科学家, 2008(11): 98-102. [Li Wenbing. The ecological evolution mechanism of ancient village culture under the tourism background: A case study of Zhangguying ancient village[J]. Social Scientist, 2008(11): 98-102.] |

| [59] |

杨军. 广西传统村落文化保护路径新探[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2017, 39(2): 49-55. [Yang Jun. New approaches to the protection of traditional village culture in Guangxi[J]. Journal of Guangxi University for Nationalities (Philosophy and Social Science Edition), 2017, 39(2): 49-55.] |

| [60] |

张琳, 邱灿华. 传统村落旅游发展与乡土文化传承的空间耦合模式研究: 以皖南地区为例[J]. 中国城市林业, 2015, 13(5): 35-39. [Zhang Lin, Qiu Canhua. Spatial coupling pattern of developing traditional rural tourism and inheriting of rural culture: A case study of southern Anhui[J]. Journal of Chinese Urban Forestry, 2015, 13(5): 35-39.] |