2. 广州大学地理科学与遥感学院,广州 510006;

3. 中山大学旅游发展与规划研究中心,广州 510275

2. Schoolof Geography and Remote Sensing, Guangzhou University, Guangzhou 510006, China;

3. Center for Tourism Planning & Research, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China

地方和旅游中的目的地形象建构一直以来都是旅游学界和业界关注的重要话题。旅游的快速发展加剧了地方的“大跃进”式发展[1],标准且均质的人造景观在众多旅游地大量涌现[2],地方越来越趋于同质化和规范化[3, 4]。地方独特的文化底蕴被削弱,导致旅游消费者难以建立地方认同和情感联结[5]。在旅游市场竞争日趋激烈的背景下,地方原真性和多样性的消失直接威胁着目的地的生存和发展。在此背景下,营造独特的地方和地方形象变得越来越重要,并成为旅游地方发展亟需解决的现实问题。已有研究指出,地方及地方性对旅游地方形成至关重要,地方研究是旅游目的地营销的有效支撑[6],旅游吸引力的营造、旅游地文化形象生产等过程与地方性紧密相关[7]。John Urry在其所著的Consuming Places中对地方与旅游之间的关系进行了直接论述,认为旅游是一个消费地方的过程,除此之外别无其他[8]。一个地方之所以变成旅游地,就在于其所承载的独特的地方意义,地方意义是旅游者的重要消费内容[9, 10]。由此,如何构建地方形象和意义以营造能够吸引旅游者前往的地方,成为旅游领域重要的研究命题。

地方和地方营造(place making)原是人文地理学和规划研究中的重要概念和话题,而旅游研究中的“地方营造”聚焦地方向旅游中的地方的转变,为研究旅游情境中的地方建构提供了新的研究思路,对于理解旅游中的地方重构具有重要作用。经文献检索发现,关于地方理论在旅游领域中的典型应用,西方旅游学界已开展了多个细分领域的考察,包括地方营造与旅游目的地营销、地方营造与旅游中的地方认同、地方营造与可持续旅游等主题。相较之下,国内旅游学界有关地方营造的研究还处于起步阶段,学者相对较少利用地方营造概念综合透视旅游情境下地方意义的重构,其重要性和应用价值需要得到更充分的认识。考虑到地方营造研究对旅游学术发展和产业实践的重要意义,系统回顾并梳理国内外有关地方营造的相关研究尤为必要。地方是地方营造的概念基础,是理解地方营造的前提,据此本文首先对地方及其相关概念做系统回顾,总结不同研究取向下地方的概念内涵,并结合现有研究,厘清旅游视域下的地方营造概念。同时,通过CiteSpace的可视化主题分析和国内外重点文献阅读,力求对当前旅游研究中的地方营造的主要议题和研究现状做出分析,以期为未来研究提供有益参考和指引方向。

2 地方与地方营造:概念缘起与内涵演变 2.1 地方地方是人文地理学中的核心概念,20世纪70年代随着人本主义思潮的兴起,追求普遍定理的“空间科学”受到批判[11],地方差异以及个体在地理环境中的作用逐渐成为关注重点。人本主义地理学率先提出“地方”概念,并成为地理学中的普遍议题。与空间概念相对,地方是意义的集合[3, 12, 13],且基于个体经验的多样性和差异性而有所不同[14]。个体赋予地方意义的不同,以及地方在客观物质和功能方面的差异[3],使得地方具有非同质化的特点,亦即地方性。地方性(locality)是地方独有的特征,是一个地方所具备的区别于其他地方的特质[10]。一个地区长期的文化积淀以及大众对此的认同,就使得这个地方具有地方性[15]。近年来,在全球化和快速城市化的浪潮冲击下,地方呈现出同质化的发展趋势,地方的独特性和多样性在重复无意义的建筑模式和单调无序的环境中被夷平[16],地方性面临消亡的危机。于是,建构、再现(represent)地方性成为强化地方认同、拯救地方的重要途径。

对地方及地方性的建构不仅涉及个体对地方意义的主观建构,它还伴随着权力关系及社会结构等深层次因素的作用[17, 18]。在多元主体共同参与地方建构的过程中,诸如谁是地方主体,地方功能有哪些,地方如何被理解、管理和开发等问题不断被协商[4],可以说,地方所承载的意义是各个主体相互竞争的结果。Gieryn与Cresswell进一步揭示出不同主体参与意义协商的必然性[16, 19]。Gieryn指出地方不仅是对物理空间的雕琢,同时也是解释、叙述、理解和想象的产物[19],由于不同主体对其的解释、叙述、理解等有所差异,于是对地方意义的争夺不可避免。地方的本质是权力关系下被赋予意义的空间[16],由于意义建构牵涉不同主体,各主体在地方建构实践中并非具有同等话语权,且各主体赋予空间的用途及价值等有所差异,地方意义的形成也就必然涉及不同主体的协商与竞争。因此,地方并非一成不变,而是处于不断的动态变化之中,在现代化和全球化的背景下,理解地方背后的建构主体和权力关系对于理解地方演变和地方性内涵具有重要意义。

2.2 地方营造 2.2.1 不同学科中的地方营造的内涵地方是有意义的空间,具有可建构性,地方营造是地方建构研究中的重要概念。尽管学界关于地方营造的定义尚未达成一致,但该概念的产生与上世纪70年代地理学、社会学、建筑学、城市研究等具有较深渊源。由于这些学科对地方/空间/场所(place)的理解各不相同,因此地方营造的内涵也各具差异。

地理学中的地方营销和地方重构等是探讨地方营造的重要话题。地方营销议题下对地方营造的关注始于20世纪70年代的城市企业主义(urban entrepreneurialism)[20],即地方政府通过对地方承载的差异化的文化进行投资,以拉动城市经济发展。于是地方性作为区域发展的软实力,成为地方营造的重要内容。这一视域下的地方营造强调地方建设(place-building)和地方营销(place-marketing),意指地方政府及其他主体为带动地方经济,重新定义地方形象,使其转变为能够刺激文化消费的地方[21, 22]。现代性与地方性的碰撞引发了地方重构议题,并进一步加深了地方营造的内涵。地方营造被视为个体对空间进行建构或重构的社会化过程,该过程以人与地方及人与人之间建立关系而完成[23]。一方面,在哈维的现代性批判语境中,地方营造成为实现现代性与地方性和解的核心[24]。另一方面,“全球意义的地方”指出了地方意义具有开放、动态和多样的特征[25],地方营造的过程被拓展为地方与外界之间发生广泛联系的过程,在此过程中地方被建构。对地方的辩证性认识,将地方营造置于更广阔的视野下,启发我们以更加灵活的空间尺度和更加多元化的角度对其作出思考。

同一时期,社会学出现“空间转向”,“空间的社会本体论化”和“空间(place)”概念逐渐成为社会学的研究核心[26],地方营造随即被赋予新的内涵。在早期的社会学理论中,地方常被视为客观的物质环境,其后现象学思潮为社会学理解空间提供了截然不同的视角,注重强调空间的主观性。如海德格尔就指出,空间并不全然是自然科学意义上的物理环境,同时也是围绕人类主体的存在而构建的人与事物之间的关系状态[27]。在现象学的空间理论的影响下,加之20世纪70年代资本主义的全球扩张、空间的不均衡发展与同质化等问题凸显,社会学出现“空间转向”。以福柯为代表的学者,从权力的视角对空间的社会性予以深入探讨,空间被视为由权力所创造和组织而成,同时也是权力和知识发挥效能的工具[28]。空间营造涉及意识形态、权力、控制、冲突以及社会资源与物质资源的分配。可以说,空间营造本质上就是本质上就是政治行为[29]。这些对空间社会性的关注显然蕴含着建构主义的思想,并具有不同权力主体赋予空间不同意义的指向,在此视域下,空间营造(place making)成为与社会关系、社会结构以及社会实践相互交融、互为因果的对应物[30]。

以场所(place)作为基础概念的建筑学,对地方营造的内涵具有不同的解释。20世纪40年代到60年代末,过分追求功能与技术的国际主义建筑风格风靡全球,建筑逐渐沦为缺乏文化象征的纯粹的物质空间,生活在其中的人们倍感焦虑和恐惧[31]。基于此,众多建筑师开始反思建筑存在的意义,其中挪威建筑理论家诺伯格·舒尔茨(NorbergSchulz)的“场所精神”是这一时期最具代表性的概念之一[32]。在他看来,场所不仅是大众所处的物理空间,同时还叠加着人们的精神空间,这种精神空间的塑造就来自于人们与建筑环境的反复作用和复杂联系之后形成的记忆与情感。在为人熟悉且充满意义的场所中,疏离感和失落被缓解,人们所需的方向感和认同感被满足,自身和世界的意义被深刻体悟。在场所精神的概念中,每个场所都具有独特的精神和特质,这些特质与空间的自然条件和历史文化要素密不可分。建筑师的任务就是创造有意义的场所,实现人们的诗意栖居。由此,建筑学语境中的场所营造(place making)意在挖掘场所精神,将建筑由物化的空间转变为人化的情感空间[33]。

地方营造也是城市学研究和城市规划中的常见概念。在该领域中,“地方营造”一词最早产生于20世纪70年代,指为改善城市环境和社区生活质量而对公共场所进行的多方面规划、设计和管理。二战以后,美国城市日渐衰退,居民生活质量下降,公共福利难以得到改善,众多学者对此提出批评,其中具有代表性的包括Jane Jacobs,William Holly Whyte和John Brinckerhoff Jackson[34]。他们认为城市不应仅围绕汽车和购物商场进行设计,还应满足居民的生活需求,特别是应注重社区邻里和公共空间的打造。该理念一经提出,便受到国际社会的广泛关注。欧盟陆续通过的《布里斯托尔协定》 [35]、《莱比锡宪章》 [36],联合国人居委员会颁布的《全球城市可持续发展倡议》和《以地方营造实现城市更新》 [37],联合国难民署与美国非营利组织签署的“公共空间项目”(PPS)[38]等,都强调了公共场所对居民生活的重要性,并将地方营造作为实现社区可持续的关键要素,希望通过公共空间的建设实现公共利益。早期的地方营造侧重于为改善城市环境和居民生活质量而进行的公共场所规划、设计及管理,但随着城市的迅速扩张,周围环境逐渐趋于同质并且变得呆板,缺乏地方意义的形成。正如Bernard Hunt所说,“各专业人员擅于修建建筑物,却不擅于建构地方”[39]。著名城市学家Jacobs同样指出,“城市正在变得毫无意义,生活在其中的居民感到乏味。人们不知道周围建筑物的起源,对大多数人来说这是一个陌生的世界”[40]。

地方意义的缺失促使“地方营造”内涵由空间向地方转变,人们开始反思并重视城市空间所承载的情感意义。城市并非抽象的概念,它是构成人们生活的最重要的因素,生活在城市的人们对城市有着直接、持续的体验。地方营造因而成为满足人们基本生理和心理需求所赋予建成环境以地方感的过程[41],其目的在于将我们所在的地方变成我们生活的地方[29]。Friedmann指出,地方营造是借用空间创建自我镜像(mirror of self)的过程[42]。经由对空间进行命名、赋予意义、建立社会关系等方式,实现居住空间的人性化(humanized)[42]。

综上,从概念缘起上看,地方营造具有物理、社会、政治三种不同的指向。建筑学和城市规划等领域的学者注重强调地方营造的物理属性,如最初规划意义上的地方营造在于提升城市社区居住环境,强调公共空间的打造,以确保大众公共福利。这里的地方营造更多指的是物质空间规划,侧重于物质环境的满足,缺乏对社会与文化因素的关注,尤其是人与地方之间深层次的情感联系。地理学更加关注地方营造的社会和文化属性,特别是随着现代性的发展,生活环境的同质化与单调乏味引起了人们对地方意义的重视,地方营造的涵义被更新,赋予生活环境以特殊的情感联结成为其内在核心,建构有意义且独特的“地方”成为地方营造的重点。此外,社会学则聚焦于地方营造的政治属性,关注地方营造和种族之间的联系,以及地方营造实践中的话语。值得注意的是,尽管各学科因对地方/空间/场所(place)理解不同,对“地方营造”产生差异化的内涵,但仍不难发现,在现象学哲学的影响下,前述学科中的“地方营造”都注重强调人的“存在”与精神世界不可脱离物质世界的体验与实践。无论是地理学中的地方重构、社会学中的空间社会性、建筑学中的情感空间转化还是城市研究中人性化城市空间的设计,其核心都在于地方意义的建构。可以说,赋予地方意义构成了地方营造概念的重要内涵。

2.2.2 旅游中的地方营造的内涵旅游不仅是重构地方的动力[43],同时也是创造地方的重要力量[44]。纵观旅游中的地方营造相关研究,可将其概念发展历程划分为概念萌芽、概念产生、内涵深化三个阶段,且在不同阶段,地方营造的内涵有所不同。

二战后至20世纪80年代为概念萌芽阶段,此间地方营造作为地方研究的重要概念,其缘起与旅游的关联性不大,旅游只作为城市规划和社区规划领域中地方营造的偶然结果,并非要实现的特定目标。二战后,许多国家和政府开始将目光转向社区,纷纷制定“社区发展计划”[45],帮助社区实现经济目标(吸引投资和增加就业)、社会目标(提升公平性和宜居性)和环境目标(改善资源效率并实现可持续)。在此期间,城市规划开始转向社区规划,地方营造实践也由城市尺度向社区尺度转变。这一时期的地方营造仍以创造人性化的公共空间为主,并未将吸引旅游者作为重要目标。直至20世纪80年代,随着社区旅游的兴起以及美国推行的“新城市主义”,学者开始重新审视旅游对社区的意义[46]。地方营造逐渐被视为创造一个人们想要在此生活、工作、休闲、购物、学习和游览的高品质地方的过程,并涌现出标准的地方营造、战略性的地方营造、创造性的地方营造和战术性的地方营造等类型[47]。至此,旅游成为社区尺度层面进行地方营造的目标之一。

20世纪80年代至90年代末为概念产生阶段。随着旅游在经济、社会和文化等方面的效益日趋显著,发展旅游常被视为实现城市更新的有效途径,各地纷纷投身于旅游目的地的建设,于是地方营造概念也日渐拓展至旅游研究中,用以指称旅游目的地的建构,且与目的地营销紧密相关。如已有研究指出,旅游研究中的“地方营造”,是指对旅游目的地、旅游景点或旅游活动进行包装、营销,并为游客消费的过程[48, 49],其本质在于地方意义的建构(meaning making)[42, 50, 51]。

29世纪90年代末至今为内涵深化阶段。除了意义建构,旅游中地方营造的另一层内涵还在于对意义建构主体的关注[51-53]。根据主体的不同,目前关于地方营造存在另外两种表述:地方塑造(placemaking)和地方建构(placemaking),其中前者指由政府部门主导的对地方进行有意识的塑造,后者则是个体经由日常社会实践对地方自下而上的建构过程[54]。不同于早期重视公共空间的打造而赋予城市规划、设计等专业人员以较多话语权,Hamilton指出,地方营造应重点发挥社区居民的作用,并注重多主体的参与。社区居民具有参与地方意义建构,推动地方营造的潜力[52]。Hultman等人对瑞士四个社区参与欧盟领袖人计划(Leadership Program)为例,指出本地精英的参与实现了社区内生发展,阐述了社区在其自身治理和发展方面的主观能动性[51]。可以发现,地方营造作为探索地方社会化建构的分析性概念,能够有效反映不同语境下各个主体的建构过程。综合地方意义建构和关注建构主体的双重内涵,陈品宇等学者对地方营造提出了更加确切的界定,指出地方营造是空间使用者通过认知、定义和创造等方式投注意义,使空间转变成地方的过程[44]。基于前述文献回顾,本文进一步认为,旅游中的地方营造是指空间使用者经由意义投注,将惯常意义的地方转变为旅游化的地方的过程。

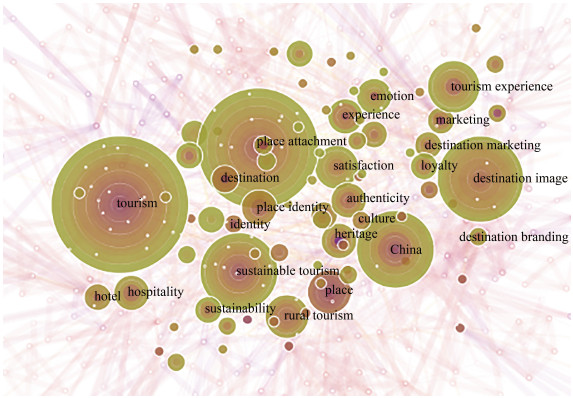

3 旅游中的地方营造:主要议题与应用尽管“地方营造”并非原生于旅游领域,但事实上这一概念与旅游联系紧密,两者相互促进。一方面,地方营造意味着重塑地方形象,这将有助于强化自身独特性,使其区别于其他目的地。而旅游活动正是基于惯常环境与非惯常环境之间的差异而得以开展,于是地方营造实际上就成为营销目的地的有力工具。另一方面,旅游将城镇建构为具有吸引力的目的地,并通过地方营造建构目的地形象,对目的地发展产生影响。鉴于两者之间的密切关联,为全面梳理该领域的研究热点,总结研究进展,把握研究前沿,本文以Web of Science核心合集中旅游中的地方研究为数据基础①,借助CiteSpace信息可视化软件提炼文献关键词②(见图 1),辅以国内外旅游情境中地方营造的核心参考文献对关键词进行聚类③。综合相关研究发现,旅游中的地方营造主要研究议题集中在以下三个方面:①地方性(符号)、目的地形象与目的地营销;②旅游中的地方营造与地方认同;③地方营造与旅游可持续发展。

|

图 1 旅游中地方研究的关键词共现网络图谱 Fig.1 The Co-appearance Network of Keywords in Place Making Research in Tourism Field |

旅游是消费地方的过程[8],地方性作为一个地方区别于其他地方的特质,是旅游者出游的动力,也是旅游目的地最核心的竞争力[55]。为满足旅游者对差异化文化和环境的需求,建构独特的地方性成为旅游目的地形象塑造的重要内容,并深深地嵌套在旅游引导的地方营造实践之中。要回答基于怎样的地方性才能有效塑造出特色鲜明的目的地形象,就需要对地方性的构成要素进行分解。

Relph指出,地方性体现于物质环境、活动、意义三重属性之中[3],既包括历史长期积淀,也包括当下日常生活实践[56]。地方性并非仅强调地方某种独特要素,还应从人地关系系统论的角度对其进行全面剖析,生计层、制度层、意识形态层、自然层被视为确定地方性的有效框架[57]。也有学者从操作层面总结地方性构成要素,指出地方独特的自然地理特征、历史文化特征、现代民族民俗文化是提炼地方性的基础[58]。在此基础上,台湾学者进一步将经济发展特征纳入考量,认为地方性表现在自然轴、历史轴、经济轴、文化轴等4个轴向,其中经济轴就是当地的经济产业形态特征[59]。随着美食旅游、遗产旅游等多种细分的旅游类型的出现,地方性的构成要素趋于多元,饮食[60]、遗产[61]、神话传说[61]等不同维度元素都可成为地方性的载体。尽管地方性承载实体具有多元性,但其核心仍在于当地文化[6]。以地方文化资源为主导的地方性仍是旅游中地方形象的依托,旅游视野下的地方营造应着重于本土文化的体现[51]。

地方营销的本质在于文化符号的生产,选择唯一的、稳定的地方性元素,实现文化符号的生产,将有利于突出目的地形象。在地方性和目的地形象建构过程中,符号化过程尤为重要。符号建构需经历外部化、客观化、内在化三个阶段[62],MacCannell指出旅游吸引物的形成就是其神圣化的过程,它需要经过命名、取景和提升、神圣化、机械复制、社会复制等五个阶段[63]。Belk等关于消费者行为的研究结果也揭示出产品神圣化的方式,包括客体化(objection)、神话(myth)、神秘化(mystery)、共态(communitas)等[64]。Hobsbawm进一步指出,神话能够促使景观由平凡转变为非平凡,有利于实现地方文化元素的符号化[65]。从旅游体验的角度,Urry基于旅游凝视的视角,认为景观的相异性(otherness)和“熟悉的陌生”是建构地方的有效方式[66],前者赋予其区别于其他地方的独特意义,后者赋予其新奇感。也有学者认为,地方意义建构的本质是Peirce的符号学三角体系在旅游中的应用,涉及确立标志、关联标志与意义、场景再现强化联结等阶段[67]。

从营销手段来看,宣传手册、明信片等文字材料和图片、视频等影像材料是投射目的地形象的核心方式,也是目的地建构地方性的主要手段。目的地通过地图、宣传手册等对旅游标志或符号的重要性予以说明,使得地方标志或符号成为旅游者认知旅游吸引物的媒介[63]。为满足旅游者的地方想象,多种媒介通过遴选营销内容实现地方性的选择性展演。如真实、原始、自然等地方特质常被作为泰国北部山区营销材料所重点推广的内容[68]。对政治敏感的伊斯兰地区而言,尽管宗教形象得到大家公认,但旅游宣传材料中的宗教议题相对有限,地方的独特性仍以展示争议较少的伊斯兰景点为主[69]。除选择性表达地方性外,有时营销媒介也会将当地生活空间和旅游空间做出划分,并将其塑造为旅游展演空间。如对美国兰卡斯特地区阿曼门诺宗教旅游的研究发现,旅游宣传手册引导游客相信旅游空间中所呈现的内容是当地居民的真实生活[70]。除旅游手册外,明信片、旅游纪念品作为旅游经历的表征,是游客外出旅行的有形证明,发挥着记忆和展示功能,能够有效唤起游客的旅游体验,对建构地方性产生积极影响[71]。此外,近年来随着信息技术的发展,微博、微信、网络虚拟社区等日益成为地方性展演的空间,其自媒体属性将更多主体纳入到地方性的塑造过程中,使得地方意义建构过程更加复杂多元。与此同时,互联网的普及也极大地强化了影视材料的推广,电影、电视剧等影像材料也成为表征地方独特性的重要方式[72]。

总体而言,基于地方性和地方营造的语言、图片和多种媒介在旅游目的地营销中扮演着重要角色,值得关注的是,不同利益主体和不同语言文本(符号)有可能从不同视角出发参与地方性建构和地方营销,被塑造的地方性处于多种媒介的不断冲突与合作之中。如何解读和协商这种地方营造和营销过程中的矛盾或冲突,促进各方合作,应成为学界和业界关注的重点话题。

3.2 旅游中的地方营造和地方认同旅游地作为汇集多种社会网络的地方[73],是不同利益主体之间产生权力关系与重塑地方意义的典型场域。在全球化语境下,经济、信息、技术、劳动力等要素在旅游目的地集中流动,旅游地原有的地方意义更是在多元主体的博弈中不断地瓦解和重构[55]。与此同时,经由不同利益主体赋予地方的特定的文化意义,也深刻影响着目的地居民与游客的地方认同。

3.2.1 不同利益相关者参与下的地方营造旅游是一种意义建构实践[50],在这种实践中,旅游经营者和旅游者等多个主体同时参与地方意义的建构。一方面,旅游开发商、目的地政府、居民等通过塑造旅游景观,建构地方符号,设计目的地的特定体验,以创造游客对地方旅游体验的期望;另一方面,游客根据自己的经验为其提供意义,对符号进行解读。利益诉求的差异化,使多元主体在塑造旅游地地方性过程中发挥不同的作用,并由此产生差异化的地方营造结果。

任何地方性的生产都首先是资本积累和资本循环的产物[7],在资本驱动的地方营造实践中,实现经济利益最大化是其塑造地方性的主要原因[73]。在资本逐利性的推动下,表征地方性的物质景观和文化符号等被视为可被出售的商品,旅游地的商品化现象明显[55]。旅游开发商依据旅游者的消费偏好,对当地民俗文化进行再造,地方原有的意义被改变,甚至还在一定程度上与地方文化脱节[7]。有学者指出,在旅游情境下,“符合习俗”的旅游建筑和合成景观取代了原有的地方景观,地方演变为“假的地方”(pseudoplace)[55]。值得注意的是,虽然资本主导的地方营造在地方意义再造等方面备受诟病,但其对于促进目的地发展的作用也不容忽视,如Nieuwland和Lavanga认为,创意型企业往往是最早强化目的地吸引物的主体[74]。

地方性是区域发展的文化软实力,地方可经由挖掘地方性吸引投资,促进地方经济发展是政府参与地方性塑造的主要原因之一。一方面,政府作为地方营造的主要发起人,主导着地方文化符号的选择。Pierce认为,地方营造具有政治属性,旅游情境下的地方营造也是如此。他指出,地方营造是指将多个概念化的地方捆绑在一起之后,对其进行的选择性表达[75]。另一方面,政府是地方营造的重要支持者。Amy在考察北京798艺术街区的地方营造过程中发现,为获得政府支持,在建构798艺术街区前期,艺术家们极力突出艺术街区对城市、国家以及世界的重要意义,包括体现城市形象、见证国家工业发展历程、丰富世界建筑类型等[76]。这种行为策略体现了政府在地方营造中的重要地位。Kolas研究中的“香格里拉”的建构过程也是政府重塑地方性的最佳案例之一[53]。

在目的地居民视角下,人们对地方情感的需求是地方形成的原因,地方对个体的意义是地方之所以成为地方的关键因素。对生活在旅游目的地的居民而言,地方性不仅是旅游业的重要基础,更是地方感的构成要素之一,塑造着地方文化和群体认同。地方是解释“我是谁”的主要参照维度[7],是个人意义的重要来源,解释人们的主体意义就是解释地方的意义[77]。目的地居民参与的地方营造,既包括地方精英对地方意义的创造,也包括社区大众的集体行动[78]。Janet和Victoria从批判性的视角分析了地方精英在塑造地方性中的主导作用[79];Trevor等以塔斯马尼亚的旅游小镇为例,对社区自发组织发展旅游进行实证,充分肯定了社区具有地方营造和推动旅游发展的能力[34],说明企业并非唯一实现地方营造的实践主体。Elisabeth以塞希利克清真寺为例,指出在清真寺从民族内部实践空间转换为旅游空间过程中,当地穆斯林导游的作用不容忽视[80]。

游客参与的地方营造体现在对目的地地方文化符号的甄选以及对地方景观意义的解读过程中。Urry的“旅游凝视”概念揭示了游客在塑造及重构地方性中的重要作用,旅游者是建构地方性的隐形主体,其所期待的意义经由旅游开发商体现在目的地符号之中,挖掘市场符号需求。因此被视为建构符号的必要步骤。当旅游开发者把建构的地方文化符号放置于目标市场的知识结构、审美偏好和客观需求的语境中,旅游者对其的解读进一步强化了目的地的意义[81]。比如,遗产旅游者通常在遗产意义解读中扮演着积极的角色,他们会对遗产提供自己的解读[82]。在旅游之后,旅游者通过旅游目的地的情感体验与地方建立起情感联系,对这种情感的认同,提升了其对地方的归属感与责任感,并激发了其宣传目的地的意愿,对地方意义的塑造也包含在这一过程中。可以说,游客参与的地方营造是在旅游需求识别、旅游体验及旅游完成等阶段,实现了对旅游地地方意义的建构。

从更广阔的视野来看,旅游企业、目的地政府、居民、游客等并非是唯一参与地方营造的主体,每个个体的行为都关乎着地方营造。Melanie指出,地方营造涉及每个个体通行、居住、使用、建设、参观等多种行为[83]。Burkner更是将个体内在的心理变化纳入地方营造之中[23]。除人类外,非人类事物如动物和外在环境也是地方营造中不可或缺的要素。Brynhild在对挪威芬马克雪橇旅游(dogsledding-tourism)进行研究后发现,雪橇狗和雪橇车在塑造地方品牌,吸引游客方面发挥着关键作用,且当地自然景观、气候及驯鹿等要素也参与到地方营造过程之中[84]。这表明非人类事物和环境对于地方营造同样重要。

3.2.2 地方营造中的多元化地方认同地方营造以地方意义为核心内容,其与地方认同密切相关。地方认同是自我(sense of self)的组成部分,即个体对于“我是谁”的理解依赖于“我在哪”的回答[85]。地方的典型特征或个人位置发生变化时,地方认同也随之改变。旅游情境下,原有地方景观经由旅游建设而被改变,地方意义被快速重构,人们对地方的认同不可避免受到影响。对游客而言,他们对地方的认同依赖于其对地方的关注和情感投入,并随着地方体验的深入程度而变化[86]。当游客到访目的地之后,对地方意义的亲身体验与解读,会在一定程度上强化或弱化原有的想象中的地方性[87],基于地方意义形成的地方认同也会相应发生改变。而对于目的地居民来说,面对地方景观被快速改写,地方的惯常性意义被解构,其对地方的认同的变化更为明显。这在我国旅游发展实践中并不罕见,已有学者指出,国内旅游地过度围绕游客打造地方性,目的地居民的地方感往往被忽视,围绕游客想象建构而成的景观常难以得到当地居民的认同[10]。

地方认同动态变化的特点使得强化目的地居民的地方认同成为可能,面对地方独特性的消解,如何捍卫地方认同受到重视,其中节庆等仪式被视为实现旅游地居民地方认同的有效途径。Sanjoy在其关于地方营造的研究中,就对仪式的重要性予以说明,认为公共仪式是塑造地方的重要方式之一[88]。Susan基于苏格兰地区的民族志研究,进一步发现,节庆活动有利于建构和维持人们对地方的集体记忆,因而是边缘群体提升地方认同的主要方式[89]。然而,随着节庆同质化现象日益严重,节庆活动能否仍然在强化地方认同中发挥效用,开始引起关注[90],特别是旅游地在强化本地居民认同的同时,还兼顾着打造独一无二的地方形象的目的,这一现实背景对目的地甄选合适的节庆活动提出了更为严格的要求。国内学者也总结得出强化目的地居民地方认同的两种途径,认为当有价值的旅游景观能引发强烈的地方自豪感,或是能为目的地带来经济效益时,人们对旅游景观的认同将会被加强[91]。

基于地方意义形成的地方认同,在不同社会群体中呈现出差异化的特点,也影响着其对旅游发展的态度。旅游目的地作为多样化社会群体汇集的地方,必然存在着多元化的地方认同。长期居住于某个地方的居民与到访该地的外来旅游者之间,他们对地方的认同经历着不断的碰撞、融合与冲突[92]。对于任何一个地方,土生土长的居民与外来旅游者的地方感和地方认同截然不同[87],存在着时序和层次上的明显分异[93],这不仅源于地方认知的主体性,还在于两者与地方形成的差异化的情感联结。从理论上来说,当旅游者逐渐获得与目的地居民共同的对地方的理解[94],拥有了与居民相同的地方景观共识,掌握着共同的地方空间知识,其与地方的情感联系便得以强化,两者对这一地方的认同趋于正向融合。但在实际中,由于旅游者在目的地停留时间相对有限,拥有与居民相同的对地方的共识,较难实现。

值得注意的是,在游客获得对地方理解的同时,目的地社区也会受到游客所带来的消费文化的影响,出现原有传统观念被商业化利益冲淡,目的地地方感被“反噬”的现象,导致两者的地方认同逐步弱化[95]。当然,居民与游客对特定地方的理解不同,也会造成两者之间的冲突[87]。特别是当旅游开发者为了满足游客的地方想象,将原有地方改造为游客希望看到的地方后,原有地方景观或被选择性强化,或被新的景观取代,导致地方文化的整体性破裂。正如学者们所指出的,众多旅游地以游客需求为中心营造地方,但原有居民往往无法完全对这类建构的地方建立情感联结[96]。为了维护自己的“地方”不被破坏,目的地居民以抗议等多种形式排斥游客“入侵”,备受争议的广州广府庙会、上海田子坊等是这类现象的典型案例[87, 90]。

可以看出,旅游语境下营造的地方与认同之间相互影响,互相制约,即地方及其所承载的意义是个体形成认同的重要维度,而个体在地方认同影响下采取的空间实践又对地方进行重新塑造。地方之间的差异是旅游发生的前提,这些差异可以是地方本身所固有的个性,也可以是经由想象建构形成。比较而言,基于地方传统文化营造旅游景观,更有利于维持旅游地居民对地方的认同,这或许是实现地方营造与地方认同良性循环的有效途径之一。

3.3 地方营造与旅游可持续发展考察以建构地方性为主的地方营造以及由此带来的地方体验和地方认同问题,对目的地实现旅游可持续发展具有重要意义。一方面,目的地居民与外来游客之间地方认同的差异或冲突,影响着当地居民对旅游的态度及行为,直接关乎目的地社区能否实现旅游的良性发展。同时,被改写的地方景观所提供的同质化、商业化的旅游体验,也使得大众开始对当地文化本真性予以反思,旅游体验的满意度和忠诚度发生变化,也直接影响目的地旅游的可持续性。

目的地居民对地方的感知影响其对旅游发展的态度与参与旅游的积极性。大多数情况下,旅游发展热潮主导下的地方是一种非本真的空间生产[97],地方被浅薄的符号所表征[96],并未真实地延续人与地方的情感联结,使得地方难以满足本地居民的情感需求。特别是在以资本为主导的地方建构过程中,旅游地文化景观成为被消费的对象,地方性缺乏面向目的地居民的实质形态[96]。旅游发展下地方性重构带来的人与地方在情感上的脱离,不仅难以实现当地居民的情感认同,同时也导致原有人地关系被破坏,直接影响其对旅游发展的态度。由于这里不再是曾经的熟悉家园,当地居民可能并不会选择在此就业[98]。事实上,大多数研究指出,目的地居民的地方感越强,其对旅游发展的支持度越大[99],参与旅游活动及政策制定的积极性越高[100],并更可能采取对环境负责任的行为[101]。

建构地方性是地方营造的重要组成,其与文化本真性话题联系密切[7]。地方的本质就在于以本真的方式反映人们的生活状况[102],是基于历史一致性的内外部群体的社会建构[103]。但全球化和现代化发展却使得地方面临本真性的问题[3, 4]。很多旅游地都是刻意的话语生产和物质景观营造的结果[7],地方性是有意图的经由各种策略、逻辑、知识建构而成[90],有凭空捏造的嫌疑,并不能反映真实的地方。旅游地的商品化是真实地方意义丧失并被非真实地方意义取代的典型案例[3]。Kruse在分析利物浦的旅游景观意义时发现,围绕甲壳虫乐队建构的地方意义,包含着大量伪造的要素[104],Gibson和Davidson进一步指出,真实的历史对于旅游地的地方意义的创造并不必要,地方意义可以是全盘挪用和复制而成[105]。然而,由于对真实符号的追求是旅游者出游目的之一,本真性的地方对于游客的旅游体验至关重要[106],地方特有的文化底蕴的缺失使得人们难以对这类空间产生真实的理解。

当然也有学者指出,地方营造过程中塑造的地方性并不能被直接判断为非本真的或是不受欢迎的[7]。从结构化理论和社会实践理论的综合视角来看,虽然地方性的建构受制于社会关系、文化价值、权力结构等宏观要素,但社会成员的能动性能够使地方意义被进一步建构。一些人工营造的没有地方性的空间,空间的使用者会通过自下而上的行动与实践,赋予地方新的独特的意义,于是地方性实现了再生产。海德格尔就曾指出,空间是人们的生存载体,人们一旦生存,就会有自己的空间,人们在空间中的日常生活实践造就了地方[107]。商品化的空间由于存在社会交互和地方依恋,因而也是有重要意义的地方[108],这类地方并非不真实,它是现代生活方式的一种状态[109]。

实际上,游客对于本真性旅游体验的追求不一而足,部分旅游者偏好体验地方原有的独特性意义,也有游客对地方是否真实并不在意,相比于本真性,他们更多注重旅游带来的轻松与自由[60]。但无论地方是否丧失其本真性,基于地方意义的地方体验都将对游客满意度、忠诚度、重游意愿等产生重要影响,并由此成为影响旅游业良性发展的关键要素。多数研究发现,游客对旅游地的独特性感知及地方认同,对满意度、忠诚度和重游意愿产生显著的正向影响[110],满意度的提升能够进一步促进游客对地方的认同[111]。同时,当游客与旅游地建立情感联系后,就越有可能在日常活动中采取更有利于环境的行为[112]。

综合来看,地方营造和地方感知或批判是一个复杂动态的过程,实现旅游的可持续发展需要理解旅游地方营造中多元主体诉求之间的辩证关系。如何基于地方营造视角实现不同利益群体对于地方的多元认同是未来进一步探讨的方向。

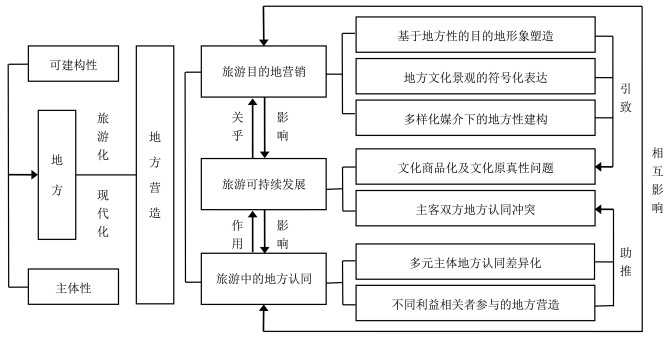

4 结论与启示地方是人文地理学中的核心概念,“地方营造”一词最初产生于城市公共管理领域,其后随着空间的社会文化意义日益受到重视,地方概念的深刻内涵得以真正体现。旅游作为地方性重构的重要力量,是应用地方营造概念的绝佳场域。经整理后发现,当前旅游学界主要由这一框架对其展开研究(见图 2)。旅游中的地方营造,是从地方理论视角出发,将旅游地视为充满意义的地方,关注其由惯常意义的地方向旅游化的地方的转变过程。在旅游视域下,地方所承载的地方性及其可建构性促成了旅游地方的形成,目的地基于地方性提炼与众不同的旅游形象,构建出符合旅游市场需求且为大众所接受的地方。这一过程对当地的发展产生深刻影响。一方面,旅游引导的地方营造有利于为地方塑造良好形象,并成为复兴传统文化的可选途径之一。另一方面,很多旅游地为追求独一无二的地方形象,往往杜撰或捏造历史故事作为塑造地方景观的文化素材,这既容易导致本土居民对原有地方的情感断裂,影响其对旅游发展的态度和行为;同时,虚构的地方景观也使得游客难以获得对地方性的完整认识和深度体验,最终导致目的地旅游的不可持续。

|

图 2 旅游中地方营造研究框架和研究内容 Fig.2 Framework of Studies on Place Making in Tourism Field |

旅游地方的形成,涉及企业、政府、目的地居民等多种利益主体的社会话语实践,目的地意义的赋予也因而牵涉到多方协商。就现实来看,政府在地方营造中发挥着越来越重要的作用,特别是其作为地方营造的发起人和支持者,主导着地方营造的发展方向。地方意义的协商,在有利于地方的快速转型和发展的同时,更应该认识到,旅游发展带来的地方意义的变迁往往伴随着人与地方的情感的变化,也会由此带来地方认同的问题。旅游地的地方认同具有动态变化的特征,且不同主体对地方的认同具有较大差异。在同一旅游地,多元化的地方认同在不断碰撞中经历着融合与冲突,其中尤以外来旅游者与东道主地区居民之间的矛盾最为突出。旅游情境下地方意义的重构,以地方文化景观的符号化为其表现形式,然而围绕旅游消费者为中心生产的文化符号,往往伴随着对地方景观的选择性表达,尽管这在一定程度上满足了旅游者对地方的想象,但由于难以契合原住民的情感诉求,常常导致本土居民对地方的认同弱化[83]。旅游情境中地方性的重构引致的多元化地方认同的冲突与文化本真性问题,使旅游的地方营造与可持续旅游话题之间的关系更加密切。

旅游既是地方营造的结果,也是实现地方营造的手段,旅游中的地方营造理论和实践应受到学界和业界的更多关注和探讨。旅游和现代化的发展浪潮对目的地本真性的地方意义带来强烈冲击,传统的地方景观被一些标准化的人造景观所取代,独具特色的地方性被不断消解,旅游中的地方趋于同质化。面对日益激烈的市场竞争,塑造个性鲜明的地方形象成为目的地发展的关键。旅游语境下的地方营造注重基于地方意义的社会文化的再建构,将旅游目的地视为充满意义的地方,有利于促进学者以地方性视角考察旅游形象,为旅游中地方形象的研究开辟了新思路。另一方面,旅游引导下的地方是被多元话语与实践所定义的结果,塑造一个能够使居民与游客等多方利益主体认同的地方,是目的地旅游发展的重点,结合当前国内旅游发展实践可知,旅游情境下的地方更多是以旅游市场为指向,建构的是符合游客想象的地方,对于这类旅游化的地方,原住民对地方的情感诉求往往处于被忽视的状态。在此背景下,从人与地方关系视角出发的地方营造研究,兼顾当地居民的社区情感与地方认同,无疑对旅游地地方性重构具有重要的指导意义。

注释:

① 为确保文献能准确、全面反映其在旅游研究中的应用,在检索时进一步选取2019年“接待业、休闲、运动与旅游”(Hospitality, Leisure, Sport & Tourism)期刊类别中影响因子大于3的17个期刊为数据源。具体包括:International Review of Sport and Exercise Psychology,Tourism Management,Journal of Travel Research,International Journal of Hospitality Management,Annals of Tourism Research,International Journal of Contemporary Hospitality Management,Journal of Sport and Health Science,Journal of Hospitality Marketing & Management,Journal of Destination Marketing & Management,Current Issues in Tourism,Journal of Travel & Tourism Marketing,Journal of Sustainable Tourism,Journal of Hospitality & Tourism Research,Tourism Management Perspectives,Journal of Hospitality and Tourism Management,Tourism Geographies,Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism。在此基础上,将检索主题设置为“placemaking”OR“place making”OR“place marketing”OR“place”,文献类型为“论文(Article)”,语言为“英文(English)”,检索时间跨度默认为1985—2020年。最终获得旅游领域中有关地方研究的文献1464篇。

② 利用Citespace软件对关键词的共现频率和中心度进行计算时,时间跨度为1994-2020年(检索得到的旅游领域中第一篇地方营造相关研究为1994年),时间切片为1年,文本处理源为题目、摘要和作者关键词,节点类型为关键词,且每个时间切片中选取高被引的前20个关键词。得到关键词共现网络中关键词节点874个,密度为0.0067。

③ 由于检索得到1464篇文献数量繁多且研究议题庞杂,为进一步明晰其研究焦点,再次以“placemaking”OR“place making”AND “marketing”为主题词对其进行精确检索,并依据研读各篇文献的摘要,选取与旅游领域中地方营造相关性较高的文献,最终筛选得到68篇较强代表性和相关性的学术论文,成为本文主要的数据信息来源和参考资料。

| [1] |

何瀚林, 蔡晓梅. 国外无地方与非地方研究进展与启示[J]. 人文地理, 2014, 29(6): 47-52, 31. [He Hanlin, Cai Xiaomei. Progress and enlightenment on placelessness and non-place in the foreign geographical studies[J]. Human Geography, 2014, 29(6): 47-52, 31. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2014.06.012] |

| [2] |

Lefebvre H. The Production of Space[M]. Cambridge, MA: Blackwell, 1991: 83-90.

|

| [3] |

Relph E. Place and Placelessness[M]. London: Pion, 1976: 79-121.

|

| [4] |

钱俊希, 钱丽芸, 朱 竑". 全球的地方感"理论述评与广州案例解读[J]. 人文地理, 2011, 26(6): 40-44. [Qian Junxi, Qian Liyun, Zhu Hong. A global sense of place: The theoretical framework and a case study of Guangzhou[J]. Human Geography, 2011, 26(6): 40-44. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2011.06.008] |

| [5] |

Scott J, Peter J. Carrington.The SAGE Handbook of Social NetWork Analysis[J]. London: SAGE Publications, 2011, 316-330. |

| [6] |

周尚意, 唐顺英, 戴俊 骋". 地方"概念对人文地理学各分支意义的辨识[J]. 人文地理, 2011, 26(6): 10-13, 9. [Zhou Shangyi, Tang Shunying, Dai Juncheng. Identification of the significance of the concept of place to branches under human geography[J]. Human Geography, 2011, 26(6): 10-13, 9. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2011.06.002] |

| [7] |

钱俊希. 地方性研究的理论视角及其对旅游研究的启示[J]. 旅游学刊, 2013, 28(3): 5-7. [Qian Junxi. The theoretical perspective of locality and its enlightenment to tourism research[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(3): 5-7.] |

| [8] |

Urry J. Consuming Places[M]. London: Routledge, 2002: 2.

|

| [9] |

陈蕴真. 浅议地方理论在旅游研究中的应用[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2007, 18(3): 453-456. [Chen Yunzhen. The application of place theory in tourism research[J]. Journal of Guilin Institute of Tourism, 2007, 18(3): 453-456.] |

| [10] |

唐文跃. 地方性与旅游开发的相互影响及其意义[J]. 旅游学刊, 2013, 28(4): 9-11. [Tang Wenyue. Mutual influence and significance of locality and tourism development[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(4): 9-11.] |

| [11] |

郎朗, 林森. 结构化理论在"地方"研究中的应用--以北京三里屯的演变为例[J]. 地理研究, 2017, 36(6): 1065-1080. [Lang Lang, Lin Sen. Place transformation from the perspective of structuration theory: A case study of Sanlitun, Beijing[J]. Geographical Research, 2017, 36(6): 1065-1080.] |

| [12] |

Tuan Y F. Space and Place: The Perspective of Experience[M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001: 54.

|

| [13] |

Agnew J A. Space: Place[M]//Cloke P, Johnston R (Eds. ). Spaces of Geographical Thought: Deconstructing Human Geography's Binaries. London: Sage, 2005: 81-96.

|

| [14] |

Tuan Y F. Space and place: Humanistic perspective[M]//Gale S, Olssen G (Eds. ). Philosophy in Geography. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1979: 387-388.

|

| [15] |

迈克·克朗. 文化地理学[M]. 杨淑华, 宋慧敏, 译. 南京: 南京大学出版社, 2003: 127-152. [Mike Crang. Cultural Geography[M]. Yang Shuhua, Song Huimin, trans. Nanjing: Nanjing University Press, 2003: 127-152.]

|

| [16] |

蒂姆·科瑞斯威尔. 地方: 记忆、想象与认同[M]. 王志弘, 徐苔玲, 译. 台北: 群学出版社, 2006: 1. [Cresswell T. Place: Memory, Imagination, and Identity[M]. Wang Zhihong, Xu Tailing, trans. Taibei: Socio Publishing Co. Ltd, 2006: 63, 47.]

|

| [17] |

Pred A. Place as historically contingent process: Structuration and the time-geography of becoming places[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1984, 74(2): 279-297. DOI:10.1111/j.1467-8306.1984.tb01453.x |

| [18] |

Massey D. Space, Place and Gender[M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994: 146-173.

|

| [19] |

Gieryn T F. A space for place in sociology[J]. Annual Review of Sociology, 2000, 26(1): 463-496. DOI:10.1146/annurev.soc.26.1.463 |

| [20] |

Musterd S, Kovács Z. Place-making and Policies for Competitive Cities[M]. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2013: 100.

|

| [21] |

Page S, Hardyman R. Place marketing and town center management: A new tool for urban revitalization[J]. Cities, 1996, 13(3): 153-64. DOI:10.1016/0264-2751(96)00002-9 |

| [22] |

Teedon P. Designing a place called Bankside: On defining an unknown space in London[J]. European Planning Studies, 2001, 9(4): 459-481. DOI:10.1080/09654310120049853 |

| [23] |

Burkner H. Place-making, Placemeg Concept Guidance Paper[R]. Guadalajara: Institute for Regional Development and Structural Planning, 2006.

|

| [24] |

袁久红, 吴耀国. 城市化进程中地方性的迷失与重建[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2018, 32(1): 37-42. [Yuan Jiuhong, Wu Yaoguo. Loss and reconstruction of locality in the Chinese urbanization[J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology (Social Science Edition), 2018, 32(1): 37-42. DOI:10.3969/j.issn.1671-7023.2018.01.007] |

| [25] |

Massey D. A global sense of place[J]. Marxism Today, 1991, 38(2): 24-29. |

| [26] |

郑震. 空间: 一个社会学的概念[J]. 社会学研究, 2010, 25(5): 167-191, 245. [Zheng Zhen. Space: A concept of sociology[J]. Sociological Studies, 2010, 25(5): 167-191, 245.] |

| [27] |

Heidegger M. Being and Time[M]. Macquarrie J, Robinson E, trans.London: SCM Press Ltd, 1999/1962: 142-146.

|

| [28] |

Foucault M. Power/Knowledge: Selected interviews and other writings 1972-1977[J]. Colin Gordon (Eds). New York: Pantheon Books, 1980: 69.

|

| [29] |

Schneekloth L H, Shibley R G. Implacing architecture into the practice of placemaking[J]. Journal of Architectural Education, 2000, 53(3): 130-140. DOI:10.1162/104648800564527 |

| [30] |

王天夫. 空间、地点与城市社会学[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版), 2021, 74(2): 172-184. [Wang Tianfu. Space, place and urban sociology[J]. Wuhan University Journal (Philosophy & Social Science), 2021, 74(2): 172-184.] |

| [31] |

胡映东. 场所精神的回归[J]. 山西建筑, 2007, 33(18): 26-27. [Hu Yingdong. Returning of place spirit[J]. Shanxi Architecture, 2007, 33(18): 26-27. DOI:10.3969/j.issn.1009-6825.2007.18.015] |

| [32] |

诺伯格·舒尔茨. 场所精神--迈向建筑现象学[M]. 施植明, 译. 武汉: 华中科技大学出版社, 2001: 3. [Norberg-Schulz Christian. Genius Loci: Towards A Phenomenology of Architecture[M]. Shi Zhiming, trans. Wuhan: Huazhong University of Science & Technology Press, 2001: 3.]

|

| [33] |

邓蜀阳, 叶红. 传统街区的空间场所营造[J]. 重庆建筑大学学报, 2004, 26(5): 1-5. [Deng Shuyang, Ye Hong. Space construction of traditional blocks in urban renewal[J]. Journal of Chongqing Jianzhu University, 2004, 26(5): 1-5.] |

| [34] |

Sofield T, Guia J, Specht J. Organic "folkloric" community driven place-making and tourism[J]. Tourism Management, 2017, 61: 1-22. DOI:10.1016/j.tourman.2017.01.002 |

| [35] |

ODPM (Office of the Deputy Prime Minister). Bristol Accord[R]. Bristol: Ministerial Information Paper, 2005.

|

| [36] |

Kokx A. Partnerships in urban restructuring: Building long-term relationships or a pragmatic managerial Tool?The dutch experience[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2011, 35(5): 1026-1047. |

| [37] |

United Nations Habitat Commission. Transforming Cities through Place Making and Public Spaces Programme[R]. Geneva: UNHC. 2011.

|

| [38] |

Project for Public Spaces Inc. Placemaking and the Future of Cities[R]. New York: UN-HABITAT Sustainable Urban Development Network, 2012.

|

| [39] |

Hunt B. A keynote speech by hunt of HTA architects Ltd[EB/OL]. (2001-02-22)[2019-03-03]. http://www.sustainable-placemaking.org/about.htm.

|

| [40] |

Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities[M]. London: Vintage, 1992: 1-3.

|

| [41] |

Arefi M. Deconstructing Placemaking: Needs, Opportunities and Assets[M]. New York: Routledge, 2014: 6.

|

| [42] |

Friedmann J. Reflections on place and place-making in the cities of China[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2007, 31(2): 257-279. DOI:10.1111/j.1468-2427.2007.00726.x |

| [43] |

杨洋, 蔡溢, 范乐乐, 等. 侗族大歌的旅游实践、地方性重构与族群认同--贵州肇兴侗寨案例[J]. 旅游学刊, 2021, 36(2): 80-91. [Yang Yang, Cai Yi, Fan Lele, et al. Tourism practice, placeness reconstruction, and ethnic identity of a Dong minority chorus: A case in Dong village, Zhaoxing, Guizhou[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(2): 80-91.] |

| [44] |

陈品宇, 孔翔, 袁超, 等. 日游黄山, 夜泊黎阳: 黄山市黎阳in巷旅游街区的地方营造研究[J]. 人文地理, 2020, 35(6): 140-148. [Chen Pinyu, Kong Xiang, Yuan Chao, et al. Touring Huangshan during the day, staying in Liyang at night: The placemaking of tourist block in Liyang IN lane, Huangshan[J]. Human Geography, 2020, 35(6): 140-148.] |

| [45] |

钱征寒, 牛慧恩. 社区规划--理论、实践及其在我国的推广建议[J]. 城市规划学刊, 2007(4): 74-78. [Qian Zhenghan, Niu Huien. Community planning: Theory, practice and suggestions on its populairzation in China[J]. Urban Planning Forum, 2007(4): 74-78. DOI:10.3969/j.issn.1000-3363.2007.04.010] |

| [46] |

Steuteville R. The economic value of a unique place[EB/OL]. (2016-02-03)[2020-02-04]. www.cnu.org/publicsquare/economicvalue-unique-place.

|

| [47] |

Wyckoff M, Neumann B, Pape G, et al. Placemaking as An Economic Development Tool: A Placemaking Guide[M]. East Lansing: Land Policy Institute of Michigan State University, 2015: 23.

|

| [48] |

Gotham K. Marketing Mardi Gras: Commodification, spectacle and the political economy of tourism in New Orleans[J]. Urban Studies, 2002, 39(10): 1735-1756. DOI:10.1080/0042098022000002939 |

| [49] |

Hollinshead K, Ateljevic I, Ali N. Worldmaking agency-worldmaking authority: The sovereign constitutive role of tourism[J]. Tourism Geographies, 2009, 11(4): 427-443. DOI:10.1080/14616680903262562 |

| [50] |

Soica S. Tourism as practice of making meaning[J]. Annals of Tourism Research, 2016, 61: 96-110. DOI:10.1016/j.annals.2016.09.003 |

| [51] |

Hultman J, Hall C M. Tourism place-making: Governance of locality in Sweden[J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39(2): 547-570. DOI:10.1016/j.annals.2011.07.001 |

| [52] |

Hamilton K, Alexander M. Organic community tourism: A cocreated approach[J]. Annals of Tourism Research, 2013, 42: 169-190. DOI:10.1016/j.annals.2013.01.015 |

| [53] |

Kolas A. Tourism and Tibetan Culture in Transition: A Place Called Shangrila[M]. London: Routledge, 2008: 1-176.

|

| [54] |

Lew A A. Tourism planning and place making: Place-making or placemaking?[J]. Tourism Geographies, 2017, 19(3): 448-466. DOI:10.1080/14616688.2017.1282007 |

| [55] |

张骁 鸣". 官办的"火把节与"建构的"地方性[J]. 旅游学刊, 2013, 28(4): 12-14. [Zhang Xiaoming. Government led Torch festival and constructed locality[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(4): 12-14.] |

| [56] |

周尚意, 纪凤仪, 成志芬. 基于非表征理论大运河空间营造的两种路径--以大运河(北京段)为例[J]. 北京联合大学学报(人文社会科学版), 2019, 17(4): 24-30. [Zhou Shangyi, Ji Fengyi, Chen Zhifen. Two approaches of space making in the Grand Canal area on the base of non-representation theory: A case study of the grand canal in Beijing[J]. Journal of Beijing Union University (Humanities and Social Sciences), 2019, 17(4): 24-30.] |

| [57] |

周尚意. 四层一体: 发掘传统乡村地方性的方法[J]. 旅游学刊, 2017, 32(1): 6-7. [Zhou Shangyi. Four layers in one: The method to explore the locality in traditional rural areas[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(1): 6-7. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2017.01.004] |

| [58] |

吴必虎, 宋治清. 一种区域旅游形象分析的技术程序[J]. 经济地理, 2001, 21(4): 496-499. [Wu Bihu, Song Zhiqing. A framework for analysis of regional tourism destination image[J]. Economic Geography, 2001, 21(4): 496-499. DOI:10.3969/j.issn.1000-8462.2001.04.024] |

| [59] |

吴淑华. 从地方要素探讨博物馆的发展与空间形成: 以台湾大型科学类博物馆为例[J]. 科技博物, 2005, 9(3): 81-94. [Wu Shuhua. On the development and space formation of museums from the perspective of local factors: A case study of large science museums in Taiwan[J]. National Science and Technology Museum, 2005, 9(3): 81-94.] |

| [60] |

Cohen E, Avieli N. Food in tourism: Attraction and impediment[J]. Annals of Tourism Research, 2004, 31(4): 755-778. DOI:10.1016/j.annals.2004.02.003 |

| [61] |

Lena E, Elisabeth G. Cultural Heritage across borders?: Framing and challenging the Snapphane story in southern Sweden[J]. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2009, 9(1): 65-80. DOI:10.1080/15022250902761454 |

| [62] |

Berger P, Luckmann T. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge[M]. London: Penguin Group, 1991: 149.

|

| [63] |

MacCannell D. The Tourist: A New Theory of the Leisure Class[M]. New York: Schocken Books, 1976: 44-45, 67.

|

| [64] |

Belk R W, Wallendorf M, Sherry J F. The sacred and the profane in consumer behavior: Theodicy on the Odyssey[J]. Journal of Consumer Research, 1989, 16(1): 1-38. DOI:10.1086/209191 |

| [65] |

埃里克·霍布斯鲍姆, 兰格. 传统的发明[M]. 顾杭, 庞冠群, 译. 南京: 译林出版社, 2004: 35-36. [Hobsbam E. The Invention of Tradition[M]. Gu Hang, Pang Guanqun, trans. Nanjing: Yilin Press, 2004: 35-36.]

|

| [66] |

Urry J, Larsen J. The Tourist Gaze 3.0[M]. London: Sage Publications Ltd, 2011: 127.

|

| [67] |

葛绪锋, 张晓萍. 基于符号学理论的旅游文化景观的符号营销--以昆明市五华区为例[J]. 旅游研究, 2013, 5(3): 39-42. [Ge Xufeng, Zhang Xiaoping. The symbolic marketing of tourism cultural landscape based on the theory of semiotics: Taking Wuhan district, Kunming as an example[J]. Tourism Research, 2013, 5(3): 39-42. DOI:10.3969/j.issn.1674-5841.2013.03.007] |

| [68] |

Cohen E. Primitive and remote: Hill tribe trekking in Thailand[J]. Annals of Tourism Research, 1989, 16(1): 30-61. DOI:10.1016/0160-7383(89)90029-7 |

| [69] |

Henderson J C. Representations of Islam in official tourism promotion[J]. Tourism Culture & Communication, 2008, 8: 135-145. |

| [70] |

Buck R C. The ubiquitous tourist brochure: Explorations in its intended and unintended use[J]. Annals of Tourism Research, 1977, 4(4): 195-207. DOI:10.1016/0160-7383(77)90038-X |

| [71] |

Yüksel A, Akgül O. Postcards as affective image makers: An idle agent in destination marketing[J]. Tourism Management, 2007, 28(3): 714-725. DOI:10.1016/j.tourman.2006.04.026 |

| [72] |

Wen H, Josiam B M, Spears D L, et al. Influence of movies and television on Chinese tourists perception toward international tourism destinations[J]. Tourism Management Perspectives, 2018, 28: 211-219. DOI:10.1016/j.tmp.2018.09.006 |

| [73] |

唐顺英. 当代不同利益主体在曲阜地方性重塑中的作用研究[J]. 曲阜师范大学学报(自然科学版), 2019, 45(4): 109-116. [Tang Shunying. The role of different stakeholders in placeness rebuilding of Qufu in modern time[J]. Journal of Qufu Normal University (Natural Science), 2019, 45(4): 109-116.] |

| [74] |

Nieuwland S, Lavanga M. The consequences of being "the Capital of Cool".Creative entrepreneurs and the sustainable development of creative tourism in the urban context of Rotterdam[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2021, 29(6): 926-943. DOI:10.1080/09669582.2020.1841780 |

| [75] |

Pierce J, Martin D G, Murphy J T. Relational place-making: The networked politics of place[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2011, 36(1): 54-70. DOI:10.1111/j.1475-5661.2010.00411.x |

| [76] |

Zhang A Y. Thinking temporally when thinking relationally: Temporality in relational place-making[J]. Geoforum, 2018, 90(MAR): 91-99. |

| [77] |

Ley D, Samuels M S. Humanistic Geography: Prospects and Problems[M]. Chicago: Maaroufa Press, 1978: 138.

|

| [78] |

陈晓亮, 朱竑. 中国大陆社会与文化地理学研究领域综观[J]. 地理研究, 2018, 37(10): 2024-2038. [Chen Xiaoliang, Zhu Hong. The overview of research areas of Chinese mainland's social and cultural geography[J]. Geographical Research, 2018, 37(10): 2024-2038.] |

| [79] |

Speake J, Kennedy V. Changing aesthetics and the affluent elite in urban tourism place making[J/OL]. Tourism Geographies, 2019: 1-22. https://doi.org/10.1080/14616688.2019.1674368.

|

| [80] |

Becker E. Tour-guiding as a pious place-making practice: The case of the Sehitlik Mosque, Berlin[J]. Annals of Tourism Research, 2018, 73: 81-90. DOI:10.1016/j.annals.2018.09.009 |

| [81] |

马凌, 王瑜娜. 旅游目的地形象的社会文化建构: "文本与语境"的分析范式--以湖南凤凰古城为例[J]. 学术研究, 2013(3): 65-71. [Ma Ling, Wang Yuna. The social and cultural construction of tourism destination image: An analytical paradigm of "text and context" : A case study of Fenghuang ancient city in Hunan province[J]. Academic Research, 2013(3): 65-71, 159. DOI:10.3969/j.issn.1000-7326.2013.03.010] |

| [82] |

Chronis A. Tourists as story-builders: Narrative construction at a heritage museum[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2012, 29(5): 444-459. |

| [83] |

Lombard M. Constructing ordinary places: Place-making in urban informal settlements in Mexico[J]. Progress in Planning, 2014, 94(nov.): 1-5. |

| [84] |

Granås B. Destinizing Finnmark: Place making through dogsledding[J]. Annals of Tourism Research, 2018, 72: 48-57. DOI:10.1016/j.annals.2018.05.005 |

| [85] |

庄春萍, 张建新. 地方认同: 环境心理学视角下的分析[J]. 心理科学进展, 2011, 19(9): 1387-1396. [Zhuang Chunping, Zhang Jianxin. Place identity: Analysis from environmental psychology perspective[J]. Advances in Psychological Science, 2011, 19(9): 1387-1396.] |

| [86] |

Soini K, Vaarala H, Pouta E. Residents'sense of place and landscape perceptions at the rural-urban interface[J]. Landscape and Urban Planning, 2012, 104(1): 124-134. DOI:10.1016/j.landurbplan.2011.10.002 |

| [87] |

周尚意. 人文主义地理学家眼中的"地方"[J]. 旅游学刊, 2013, 28(4): 6-7. [Zhou Shangyi. "Place" in the eyes of humanist geographers[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(4): 6-7.] |

| [88] |

Mazumdar S, Mazumdar S, Docuyanan F, et al. Creating a sense of place: The Vietanmese-Americans and little Saigon[J]. Journal of Environmental Psychology, 2000, 20(4): 319-333. DOI:10.1006/jevp.2000.0170 |

| [89] |

Smith S J. Bounding the borders: Claiming space and making place in rural Scotland[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1993, 18(3): 291-308. DOI:10.2307/622461 |

| [90] |

刘博, 朱竑. 由广府庙会案例管窥地方性研究议题[J]. 旅游学刊, 2013, 28(3): 7-8. [Liu Bo, Zhu Hong. On locality research issues from the case of Guangfu Temple fair[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(3): 7-8.] |

| [91] |

赵红梅, 李庆雷. 旅游情境下的景观"制造"与地方认同[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2011, 33(3): 14-21. [Zhao Hongmei, Li Qinglei. The manufactured landscape and local identification in the context of tourism[J]. Journal of Guangxi University for Nationalities (Philosophy and Social Science Edition), 2011, 33(3): 14-20.] |

| [92] |

Dowling R. Geographies of identities: Landscapes of class[J]. Progress in Human Geography, 2009, 33(6): 883-839. |

| [93] |

白凯, 胡宪洋, 吕洋洋, 等. 丽江古城慢活地方性的呈现与形成[J]. 地理学报, 2017, 72(6): 1104-1117. [Bai Kai, Hu Xianyang, Lv Yangyang, et al. Study on the identity with placeness of slow living in Lijiang[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(6): 1104-1117.] |

| [94] |

Tuan Y F. Segregated Worlds and Self: Group Life and Individual Consciousness[M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982: 175-177.

|

| [95] |

保继刚, 邱继勤. 旅游小企业与旅游地社会文化变迁: 阳朔西街案例[J]. 人文地理, 2006(2): 1-4. [Bao Jigang, Qiu Jiqin. Small tourism business and social and cultural change: A case study of Xijie road of Yangshuo county[J]. Human Geography, 2006(2): 1-4, 54. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2006.02.001] |

| [96] |

Chen F. Traditional architectural forms in market oriented Chinese cities: Place for localities or symbol of culture?[J]. Habitat International, 2011, 35(2): 410-418. DOI:10.1016/j.habitatint.2010.11.012 |

| [97] |

高权, 钱俊 希". 情感转向"视角下地方性重构研究——以广州猎德村为例[J]. 人文地理, 2016, 31(4): 33-41. [Gao Quan, Qian Junxi. Negotiating place-restructuring from the perspective of emotional geographies: A case study of Liede village, Guangzhou[J]. Human Geography, 2016, 31(4): 33-41.] |

| [98] |

孔翔, 陈丹. 城郊开发区建设对东道区域地方性消解的影响研究——以长沙经济技术开发区为例[J]. 人文地理, 2016, 31(4): 26-32. [Kong Xiang, Chen Dan. The influence of suburban development zones on deconstruction of placeness of the host regions: A case of Changsha economic and technological development zone[J]. Human Geography, 2016, 31(4): 26-32.] |

| [99] |

Gursoy D., Rutherford D G. Host attitudes toward tourism: An improved structural model[J]. Annals of Tourism Research, 2004, 31(3): 495-516. DOI:10.1016/j.annals.2003.08.008 |

| [100] |

Gu H, Ryan C. Place attachment, identity and community impacts of tourism: The case of a Beijing Hutong[J]. Tourism Management, 2008, 29(4): 637-647. DOI:10.1016/j.tourman.2007.06.006 |

| [101] |

Walker A J, Ryan R L. Place attachment and landscape preservation in rural New England: A Maine case study[J]. Landscape and Urban Planing, 2008, 86(2): 141-152. |

| [102] |

张中华, 张沛, 王兴中. 地方理论应用社区研究的思考——以阳朔西街旅游社区为例[J]. 地理科学, 2009, 29(1): 141-146. [Zhang Zhonghua, Zhang Pei, Wang Xingzhong. Application of place theory on communities: A case study of the west street tourism community at Yangshuo[J]. Science Geographica Sinica, 2009, 29(1): 141-146.] |

| [103] |

胡宪洋, 白凯. 拉萨八廓街地方性的游客认同建构[J]. 地理学报, 2015, 70(10): 1632-1649. [Hu Xianyang, Bai Kai. The construction of tourists'placeness identity of Barkhor street in Lhasa[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(10): 1632-1649.] |

| [104] |

Kruse R J. The Beatles as place makers: Narrated landscapes in Liverpool, England[J]. Journal of Cultural Geography, 2005, 22(2): 87-114. |

| [105] |

Gibson C, Davidson D. Tamworth, Australia's country music capital': Place marketing, rurality, and resident reactions[J]. Journal of Rural Studies, 2004, 20(4): 387-404. |

| [106] |

Carter P L. Looking for something real: Affective encounters[J]. Annals of Tourism Research, 2019, 76: 200-213. |

| [107] |

海德格尔. 存在与时间[M]. 陈嘉映, 王庆节, 译. 台北: 唐山出版社, 1989: 20-55. [Heidegger M. Sein and Zeit[M]. Chen Jiaying, Wang Qingjie, trans. Taibei: Tangshan Publishing Limited, 1989: 20-55.]

|

| [108] |

Horton D, Rosen P, Cox P. Cycling and Society[M]. Burlington: Ashgate Publishing Company, 2007: 25-42.

|

| [109] |

Augé M. Non-places: Introduction to an Anthropology of Super Modernity[M]. London: Verso, 1995: 77-79.

|

| [110] |

Yuksel A, Yuksel F, Billim Y. Destination attachment: Effects on customer satisfaction and cognitive affective and conative loyalty[J]. Tourism Management, 2010, 31(2): 274-284. |

| [111] |

钱树伟, 苏勤, 郑焕友. 历史街区顾客地方依恋与购物满意度的关系——以苏州观前街为例[J]. 地理科学进展, 2010, 29(3): 355-362. [Qian Shuwei, Su Qin, Zhen Huanyou. Relationship between place attachment of historic street and customer shopping satisfaction: A case study of Guanqian street[J]. Progress in Geography, 2010, 29(3): 355-362.] |

| [112] |

Ramkissoon H, Smith G L D, Weiler B. Testing the dimensionality of place attachment and its relationships with place satisfaction and pro-environmental behaviors: A structural equation modeling approach[J]. Tourism Management, 2013, 36: 552-566. |