2. 西安建筑科技大学 艺术学院, 西安 710055

2. School of Art, Xi'an University of Architecture and Technology, Xi'an 710055, China

随着我国乡村振兴战略的大力推进以及全民休闲时代的到来,乡村旅游逐渐成为一种新的趋向。对于城市周边具有自然山水和人文资源的乡村来说,由于其地理位置、资源共享、交通条件等方面突出优势,更加倾向于抓住当前机遇大力发展乡村旅游产业。与非城市周边的旅游型乡村的单纯旅游产业相比,城市周边的旅游型乡村实质上已经纳入城市总的消费体系[1],与城市的紧密耦合,使其在发展旅游的过程中社会与空间发生更为明显的变革(如:社会结构被解构,空间形态被重塑等)。作为乡村空间的核心—公共空间也出现了很多空间正义失衡的问题,如:生态环境破碎化、空间形态同质化、资源供需错位化、公共活动模式化等[2]。要破解上述问题,需要对其背后的空间生产机制进行深入分析,并针对性提出公共空间生产过程中相关优化建议。

从研究进展看,关于旅游型乡村的研究主要集中在社会效应[3, 4]、空间特征[1, 5, 6]、演化过程和机制[7-9]、动力机制[10-12]、规划策略[13-16]等。这些研究中都会零星涉及乡村空间生产机制的分析,尤其是在关于旅游型乡村的演化机制和动力机制的研究中。已有研究表明,旅游型乡村空间生产的动力主要来自于区位优势、资源禀赋、市场需求、政府调控、企业投资、居民参与等多个方面[17],这些都为本文城市周边旅游型乡村公共空间的生产机制深入研究提供了很好的参考和借鉴。对于旅游型乡村公共空间研究,其研究成果主要集中在规划策略[18-20]上,而关于其生产机制[21, 22]的成果并不多,其中彭丽娟等[23]基于社会交换理论研究了西递古村落发展旅游产业过程中私人空间的转化机制;张萌婷等[24]研究了后生产主义背景下旅游型乡村公共空间“去农化”、“空间商品化”与“多功能化”的转换机制。以上研究都没有从根本上解释旅游型乡村公共空间本质属性和背后复杂的生产逻辑,因此,亟需一种具有高度概括性的理论和思维来重新审视乡村公共空间在当代旅游业发展影响下的空间生产逻辑。而列斐伏尔的空间生产理论[25, 26]作为一种系统性、规范性解释空间生产逻辑与其背后社会生产关系复杂关联关系的理论[27, 28],适合上述问题分析的要求。

鉴于此,本文以城市周边旅游型乡村为研究对象,具体以西安市长安区清水头村为分析案例,运用空间生产理论诊断该类型乡村公共空间的空间正义失衡问题,运用该理论中的三元辩证法剖析背后的空间生产逻辑,并有针对性给出该类型乡村公共空间生产的优化建议,以期丰富旅游型乡村公共空间生产的相关理论,进而为乡村旅游业的可持续发展提供指导。

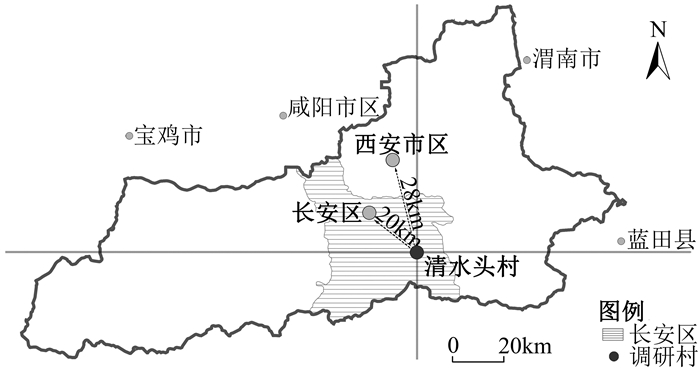

2 案例介绍、理论视角与分析框架 2.1 案例介绍清水头村位于西安市长安区东南部,距离西安市区约28公里,属于“西安一小时交通圈”范围。2018年,由原清南村、清北村合并而成,共有12个村民小组。该村东靠自然水系、南依秦岭自然风景区,西接江柳村、王家村、北临S107,地理位置优越,交通便利;现有耕地2649亩,林地15亩,河滩地360亩,自然环境良好,水资源丰富。该村的区位图如图 1所示。

|

图 1 清水头村区位图 Fig.1 The Location of Qingshuitou Village |

近年来,在“社会主义新农村”、“美丽乡村”、“乡村振兴”等国家战略推动下,清水头村依托秦岭丰富的生态资源和得天独厚的城市周边区位优势,因地制宜探索出“绿色生态休闲游”的农旅融合发展模式。作为“千亩荷塘”、“万亩桃花”观光农业示范区的核心区域,连续多年作为主会场举办“赏荷节”、“桃花节”、“采摘节”等特色活动,旅游人数逐年攀升,旺季时日接待量近1万人次。该村属于典型的城市周边旅游型乡村。

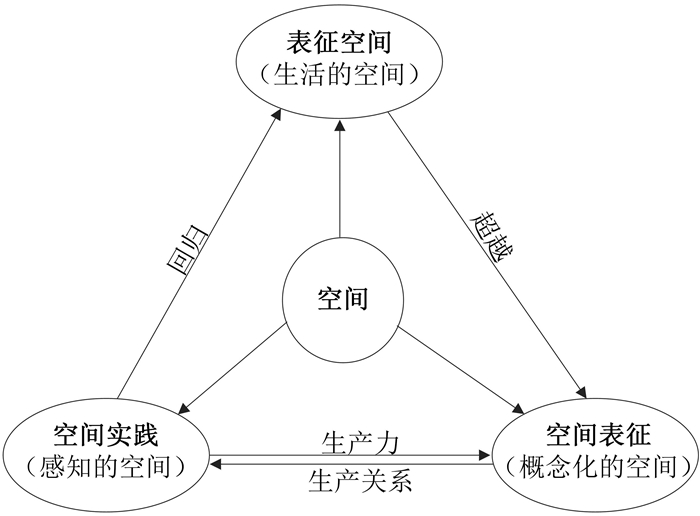

2.2 理论视角:空间生产理论的三元辩证法空间生产理论是由法国哲学家列斐伏尔于20世纪70年代在《空间的生产》 [25]一书中首次提出,该理论认为关于空间生产的研究应该更为关注空间自身的生产,并提出重要分析认知框架——空间三元辩证法,其核心内涵是社会生产出来的所有空间都可以由空间实践(spatial practice)、空间表征(representations of space)和表征空间(representational spaces)三个方面进行分析[25]。其中,空间实践属于感知的空间,是指在特定社会空间中实践活动发生的方式;空间表征属于构想的空间,是指处于支配地位的强者意识形态层面所想象的空间秩序;表征空间属于生活的空间,是指使用者从日常生产生活出发的空间体验和反馈。“空间实践”和“空间表征”本质上就是生产力和生产关系二者的关联关系,“表征空间”是指在“空间实践”基础上对日常生产生活进行的抵制与回归,“空间表征”是对“表征空间”在意识形态上的超越,空间实践、空间表征和表征空间三者之间在逻辑上是递进循环关系,呈现出“概念/ 想象/精神—实践—再实践”的过程序列,三个层面同时展开,如同辩证法思维中的“肯定—否定—否定之否定”的规律过程。空间生产理论的三元辩证法的理论模型见图 2。

|

图 2 空间生产理论的“三元辩证法”理论模型 Fig.2 "Three Dialectics" Theoretical Model of Space Production Theory |

通过三元辩证法来分析探究乡村公共空间生产机制,可以透过空间现状去挖掘其背后一系列复杂的社会发展过程及其资本运作、社会权力、社会日常生活等的转型。而旅游型乡村公共空间的生产,不仅只是其物质域表面的选址布局、形态塑造、资源整合等的演变,更多是与其背后社会域的权利逻辑、资本逻辑、社会关系等相关。因此,通过空间三元辩证法的视角来深入解读旅游型乡村公共空间的生产逻辑具有可行性。

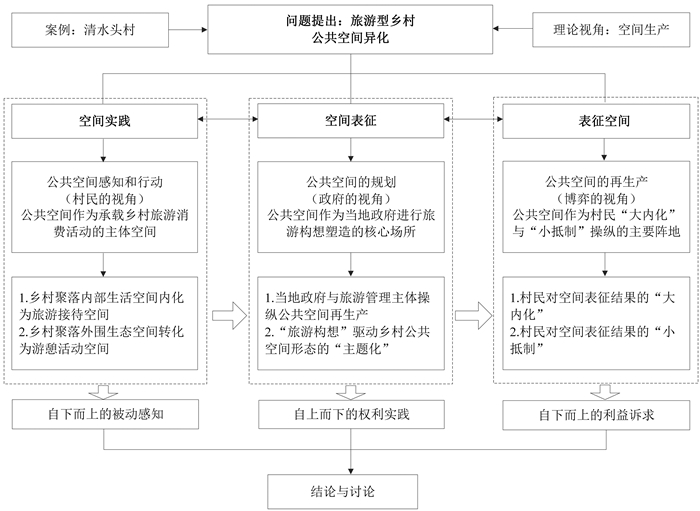

2.3 分析框架旅游型乡村在旅游介入前是封闭的自然村落,公共空间是基于自身使用需求内生驱动的,村民既是生产者,又是使用者。而乡村经过旅游开发后,政府主导的行政力量、企业主导的经济力量和游客主导的消费力量纷纷进入乡村,各个利益主体之间相互博弈,通过联合、竞争、排斥等方式完成结盟或分化,进行公共空间的生产,塑造出新的公共空间形态。本文基于空间生产理论中的三元辩证法视角,以西安市清水头村公共空间的重“交换价值”轻“使用价值”的异化现状为研究起点,从“空间实践”、“空间表征”和“表征空间”三个层面对旅游型乡村公共空间背后的生产逻辑进行溯源。

首先,公共空间作为旅游型乡村的核心,是承载乡村旅游消费活动的主体空间;其次,乡村公共空间是当地政府为了满足游客消费需求,将其构想付诸实施塑造的核心场所;最终,乡村公共空间是村民从日常生活出发,对强者操纵的空间主体进行内化与抵抗的过程,村民通过行动来实践自身的空间主张,形成最终的公共空间形态。具体技术路线图如图 3所示。

|

图 3 基于空间三元辩证法的旅游型乡村公共空间生产机制的分析框架 Fig.3 Analytical Framework of the Production Mechanism of Tourism Oriented Rural Public Space Based on Spatial Ternary Dialectics |

以下基于上述分析框架对旅游型乡村公共空间生产机制进行实证分析。

3 乡村公共空间生产机制的实证分析乡村公共空间具有两方面特征:一是物质实体属性,是指环境景观的重要载体,其要素包含公共空间的整体布局、要素构成、空间形态等,该属性是乡村公共空间的“外在形式”;二是社会结构属性,包括与乡村公共空间相关的社会背景、经济制度、管理方式、组织方式等,该属性是乡村公共空间的“核心内容”[29]。当前旅游型乡村公共空间本质上是社会结构层面制度化的产物,依靠制度建构带动资本和权力进行乡村公共空间生产以及外部主体价值实践,使得其生产的目的更多是满足旅游经营的需要,从而导致其功能和形态的转变,更加注重公共空间的“交换价值”而非其原先的“使用价值”,表现出空间异化问题。本文基于空间生产理论的“三元辩证法”,从以下三方面进行实证分析。

3.1 公共空间的空间实践—公共空间作为承载乡村旅游消费活动的主体空间乡村公共空间的空间实践,属于实际可感知的公共空间,是指物质性公共空间的生产。旅游型乡村公共空间实践的显著特征是公共空间在城市资本入侵下快速推进旅游化改造,以迎合游客的旅游消费需求,生产、生活和生态空间在旅游化过程中被大幅压缩,大部分演化为与旅游业发展相适应的复合型产业空间,同时乡村公共空间的主体功能也从原先的“生产生活”转变为当前的“旅游休闲”,公共空间成为了承载乡村旅游消费活动的主体空间。

(1)乡村聚落内部生活空间内化为旅游接待空间。旅游型乡村聚落内部公共空间的显著特征是“生活—旅游产业”一体化,其核心功能是旅游接待,也就是在旅游产业发展牵引下,生活公共空间转化为“生活—旅游产业”复合型公共空间。其旅游接待功能转化过程一般经历“旅游住宿→综合型旅游服务”两个阶段;其功能转化的动力一般经历“外部介入→村民半自发→村民自发”三个阶段,即在旅游产业初期,政府或者企业等外部力量介入下构建旅游接待型公共空间,随后在市场经济的作用下,带动本地村民参与建设或者改造与旅游发展相适应的公共空间。清水头村旅游业正处于起步阶段,旅游接待型公共空间多数集中于南村,为了增加旅游产业的基础设施配套,政府征地拨款建设特色农家乐风情一条街,通过出售、出租两种形式来经营。近年来,随着游客增多,很多村民通过改造自家房屋参与经营,并且自发形成美食一条街,部分村民也借机出售农产品。这表明该村内部的旅游接待型公共空间其主体功能正在由单纯的旅游住宿,向住宿、餐饮、购物、娱乐等综合旅游服务方向转变。

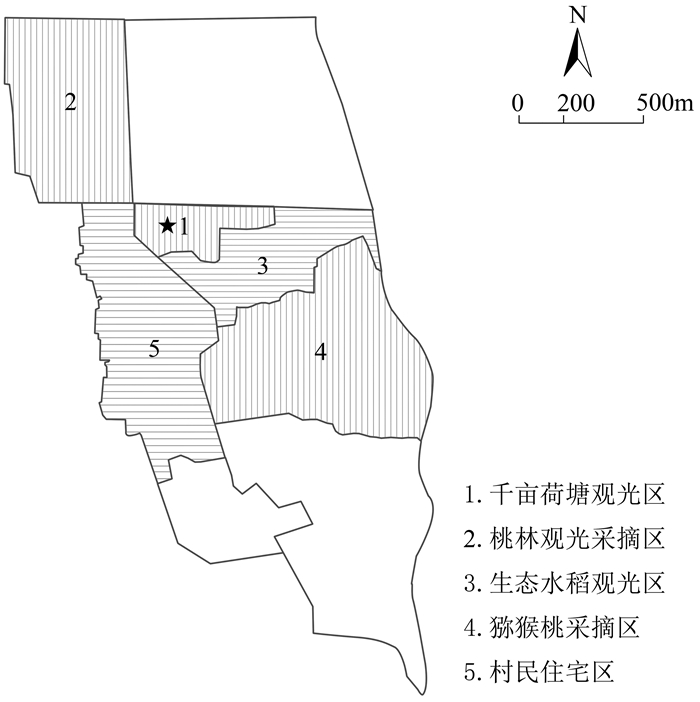

(2)乡村聚落外围生态空间转化为游憩活动空间。旅游型乡村聚落外围公共空间的显著特征是“生态—旅游产业”一体化,其核心功能是游憩,也就是在旅游产业发展牵引下,传统生产和生态公共空间逐渐转化为“生态—旅游产业”复合的新型公共空间(即景区)。其公共空间的游憩活动功能转化的模式一般为“核心景区优先打造+其他景区逐渐完善”;而公共空间功能转化的动力主要是“外部介入”和“村民自发”,两者侧重公共空间类型不同,政府、企业等外部力量介入涉及的公共空间转化主体主要是投资较大、涉及复杂土地流转等的核心景区或者旅游基础设施,而村民自发针对的公共空间转化主体主要是自家承包的传统农业生产区。清水头村外围的游憩活动空间主要位于村的北部和东部,主要的公共空间包括:核心景区“千亩荷塘观光区”、“桃林观光采摘区”、“生态水稻观光区”、“猕猴桃采摘区”等,其区域分布如图 4所示。其中,核心景区“千亩荷塘观光区”是结合该村原有特色荷塘并由政府主导建设,而“桃林观光采摘区”、“生态水稻观光区”、“猕猴桃采摘区”等则是在政府的统一规划下,结合市场的带动,村民自发对其承包的农业生产地进行旅游产业化改建而成。

|

图 4 清水头村主要公共空间平面分布图 Fig.4 Layout of Main Public Space in Qingshuitou Village |

乡村公共空间的空间表征,属于宏观的、战略层面的构想,是强者意识形态层面所构想的空间形态,是指公共空间实践过程中概念化的空间想象,即把实际可感的物质域公共空间以概念的形式表达出来,是空间的主流秩序。

旅游型乡村公共空间表征的显著特征是公共空间作为乡村旅游的核心区域,当地政府以各种旅游主题的构想,以分类、划分、区隔等方式来规范和塑造公共空间形态,故公共空间成为了当地政府进行旅游构想塑造的核心场所。

(1)当地政府与旅游管理主体操纵公共空间再生产。“美丽乡村”、“乡村振兴”、“旅游扶贫”等国家战略的驱动,以及新兴“消费文化”的刺激,城市周边乡村纷纷发展旅游业,公共空间规模化生产,使得除了村民主体以外,出现政府、旅游管理主体、旅游者、外来从业人员等众多利益相关者。但受资金、技术、理念等约束,当地政府及其代表其意志的旅游管理主体在乡村公共空间生产中拥有强势话语权,操纵着与旅游业发展相适应的乡村公共空间的再生产,并推动了该类型乡村由传统乡村向旅游型乡村的转变。公共空间生产过程中,村民的空间生产权被一定程度的剥夺,日常生产生活空间也被侵占,牺牲了日常便利。当前清水头村的旅游处于起步阶段,其配套基础设施还不完善,但从2006年该村被授予“文明生态村”之后,当地政府始终秉持“旅游型乡村”的发展构想,快速驱动公共空间的生产及相关旅游基础设施的配备,如:核心景区景观的提升、农家风情街的打造、景区道路的拓宽以及停车场的扩大等,公共空间的快速生产给村民日常生产生活带来不便。

(2)“旅游构想”驱动乡村公共空间形态的“主题化”。任何一种新的生产方式都有其相应的空间模式,生产方式的转变必然伴随着新的空间生产[30]。旅游业在乡村兴起,必然导致公共空间的改变,当地政府将“旅游主题的构想”(如:“慢生活”、“乡愁”、“康养”等)实现于公共空间的物质形态上,旅游主题便成为可供识别的空间符号和可供消费的旅游商品,从而导致公共空间功能的“去生活化”和“排他化”。清水头村其他公共空间围绕“千亩荷塘”和“万亩桃园”的旅游主题进行打造,村民的生活空间与之分离,与焕然一新的景区形成对比的是,村民日常生活区域的基础设施依旧落后,村庄的内部巷道、给排水、养老院等仍然不完善;此外,村里的精品民宿(如:慢慢学堂)等高端公共空间,与本地村民的生活差异明显,这些正将清水头村塑造成为典型的二元空间,具有明显排他性。

3.3 公共空间的表征空间—公共空间作为村民“大内化”与“小抵制”操纵的主要阵地乡村公共空间的表征空间,属于微观的、战术层面的操作,是指村民从日常生产生活出发,利用各类“战术”重新“微观”占据由空间表征组织起来的空间,构建出无数新的可能。旅游型乡村公共空间表征空间的显著特征是村民以微小的、流动的、非制度化的行为对公共空间进行创造性地利用。由于旅游业发展能够给村民带来实际的经济收益,对空间表征结果总体是顺从的,同时旅游业也带来很多生活的不便,其对空间表征结果也有小范围的反抗,因此,表征空间具体表现为“内化”与“抵制”并存,公共空间成为了村民“大内化”与“小抵制”强者空间表征结果的主要阵地。

(1)村民对空间表征结果的“大内化”。旅游业发展、旅游景区及其配套基础设施的建设,原本属于村民日常生产生活的公共空间转换为旅游型公共空间,使得这些空间由生产资料转换为消费对象,由原先注重使用价值转换为注重交换价值。由于城市化发展带来乡村“空心化”,这些空间作为生产资料并具备使用价值的属性已并不凸显,另外旅游型公共空间的转换能给村民创造收益,村民从中获得经济利益,甚至还是文化、政治上地位的提升,因此,村民并没有表现出强烈反抗的态势,更多是顺从。他们通过售卖农产品、开设民宿、办农家乐等方式参与旅游型公共空间的生产,成为抽象空间生产的“合谋”,同时也“借力”激活了乡村公共空间。由于清水头村荷花景区、桃花景区等的开发,周末吸引西安城区居民休闲旅游,景区沿途村民将自家宅院改造为农家乐;部分村民选择在主干道摆摊售卖农产品等;还有村民将自家宅院改造为停车场。访谈中很多村民也谈到“…感谢政府开发旅游的,把自家农家乐办起来了,提高收入…”、“…现在可以不去城里打工,靠着卖土特产也能过…”。(访谈时间:2020年8月11日)

(2)村民对空间表征结果的“小抵制”。所谓“抵制”,指的是在宏观上服从强势群体所设立的主流空间秩序,却暗中突破防范,灵活随机地实施小规模的违规[31]。旅游型公共空间为了迎合游客的消费需求,没有过多考虑满足村民的日常生活需要。因此,村民会从方便劳作、游憩等日常行为出发,零星地在空间表征的“规则示弱”之处寻找“缝隙”,来实践自己的空间主张,并且这种行为可能在村民中扩散,逐渐转变为一种集体行动。如果基于这些行为的合理性、集体性,也会迫使空间表征主流秩序做出改变。由于清水头村的旅游业处于起步发展阶段,市场对旅游空间的需求仍处于较低水平,这也为村民日常生活力量的小范围抵制提供了更多可能。如:远离核心景区的其他与旅游相配套的公共空间,因没能得到实际使用而显得低迷,成了村民日常堆放柴草杂物、晾晒衣被的区域,访谈中村民谈到“…反正空也是空着,平常杂物没有地方放,就放这了……”(访谈时间:2020年9月15日);另外,村民将自家宅院附近的花坛变成菜地,村干部多次劝说整改无果,最后只能默许,访谈中村民谈到“…大家都这么干,村里管过也没有用,毕竟在自家门口,种点小菜也没啥…”(访谈时间:2020年7月7日)。

4 结论与讨论 4.1 结论一般而言,以列斐伏尔等人为代表的新马克思主义空间生产理论主要用来揭示城市空间扩张、重构的本质及其后果。本文尝试将空间生产理论的三元辩证法引入到旅游型乡村公共空间生产分析中,对其动力机制进行了新的诠释。研究分析表明:

(1)对于旅游型乡村,旅游消费文化正以一种新兴的业态嵌入其中,整个乡村空间由原来“居住”属性向“居住+旅游”双重属性转变,从而推动了该类型乡村公共空间的巨大变革,使得乡村聚落内部生活空间内化为旅游接待空间,而乡村聚落外围生态空间转化为游憩活动空间;

(2)资本、权力与空间“联姻”作用下,旅游型乡村传统生活生产型公共空间正大幅减少,取而代之的是具有抽象价值“主题化”的旅游消费空间,使得乡村公共空间的使用价值被压制,交换价值被凸显,乡村公共空间的具体功能呈现出“去生活化”和“排他化”;

(3)在村民日常生活的表征空间中,“抵抗”态势并不明显,反而“内化”趋势更多,具体表现为更多村民顺从于外部强大的“权力”与“资本”的力量,成为具有交换价值的旅游消费空间生产的“合谋”,其本质是旅游作为一种提高村民收入的产业,在一定程度上缓解了公共空间生成过程对村民生产生活带来的负面影响。

综上所述,旅游型乡村公共空间并没有真正意义上成为强调使用价值先于交换价值的差异空间(differential space)[32],其生产过程本质上还是一种“异化”的过程,是外部力量对村民的“隐性规训”,这种状态是不会长久的,并没有实现真正的“复兴”。

4.2 讨论那么如何使旅游型乡村公共空间的生产过程真正“复兴”,并实现其可持续发展。基于上述公共空间生产机制的分析,本文认为可以从旅游型乡村公共空间生产的作用力、目标形态、机制保障等方面着手进行优化,以期减小旅游型乡村公共空间生产的负面影响。

(1)从旅游型乡村公共空间生产的作用力上来看,需要正视空间表征与表征空间之间复杂多变的关系。虽然二者之间存在着对抗,但并不代表两者是二元对立关系的两端,或是强调“旅游构想”规划的单一逻辑,或是一味过度夸大日常生活反抗的作用,这种思维本身就割裂了社会空间是作为一个整体来进行发展的观点。空间表征与表征空间之间是存在互相调节的张力,对于具有多主体、多目标的旅游型乡村公共空间的生产,更应该注重村民在空间表征作用下更高层次、更高级别的协调,其良性的生产机制不仅需要各级政府对乡村公共空间建设的政策支撑和资金投入,更需要激发村民日常生活创造力,参与到其空间表征中,从而激活乡村旅游的内生发展动力,进而提升乡村公共空间活力。

(2)从旅游型乡村公共空间生产的目标形态来看,需要注重公共空间“商品化”和“真实性”之间的均衡[33]。不可否认发展旅游能够给相对落后乡村带来经济的进步,但公共空间的“商业化”也消耗着其“真实性”的基础,过度商品化则会带来真实性基础的“文化内涵”被损坏,使传统乡村公共生活被完全转变,乡土文化消逝,从而会严重影响游客对乡村文化的真实情感,使乡村旅游一步步走向“创造性毁灭”。因此,旅游型乡村公共空间生产的真正“复兴”,需要均衡公共空间的“商品化”和“真实性”,强调人、文化和环境三者在旅游发展中的协调可持续。既要重视旅游型公共空间生产给村民带来的经济收益,又要兼顾文化的传承创新以及自然环境的绿色生态。

(3)从旅游型乡村公共空间生产的机制保障上来看,需要构建乡村公共空间建设的综合制度体系。完善的制度体系建设是旅游型乡村公共空间实现真正“复兴”并可持续发展的重要保障。在旅游型乡村公共空间的生产中,最为核心的内容就是旅游用地如何流转生成,这一过程直接会产生乡村土地权属的转换及其相关配套制度和机制的建设。因此,需要依据新阶段乡村旅游产业持久兴旺的总要求,以现有乡村旅游土地流转制度为基础进行变革,并探索配套的适合旅游型乡村公共空间建设且具有可操作性的多元化投融资、户籍改革、社会保障、培训就业、权属调整、技术支撑和监督管理等制度。

| [1] |

高慧智, 张京祥, 罗震东. 复兴还是异化?消费文化驱动下的大都市边缘乡村空间转型——对高淳国际慢城大山村的实证观察[J]. 国际城市规划, 2014, 29(1): 68-73. [Gao Huizhi, Zhang Jingxiang, Luo Zhendong. Renaissance or slienation? Spatial transformation of rural space of metropolis fringe area driven by consumer culture: Empirical observation on Dashan village of Gaochun international slow city[J]. Urban Planning International, 2014, 29(1): 68-73.] |

| [2] |

张京祥, 姜克芳. 解析中国当前乡建热潮背后的资本逻辑[J]. 现代城市研究, 2016, 31(10): 2-8. [Zhang Jingxiang, Jiang Kefang. Analyzing capital logic behind rural construction boom in contemporary China[J]. Modern Urban Research, 2016, 31(10): 2-8.] |

| [3] |

贾榕榕, 吴冰. 乡村旅游精英的权力维度及其阶段性呈现特征——以袁家村为例[J]. 人文地理, 2020, 35(2): 142-151. [Jia Rongrong, Wu Bing. The power dimensions and stage presentation characteristics of rural tourism elite: A case study of YuanJia village[J]. Human Geography, 2020, 35(2): 142-151.] |

| [4] |

张大钊, 马秋芳, 赵振斌. 乡村旅游地居民相对剥夺感的前因和后果研究: 基于个体心理学视角[J]. 人文地理, 2020, 35(4): 32-39. [Zhang Dazhao, Ma Qiufang, Zhao Zhenbing. A study on the cause and effect variables of relative deprivation of rural tourism residents: An individual-based psychological perspective[J]. Human Geography, 2020, 35(4): 32-39.] |

| [5] |

张娟, 王茂军. 乡村绅士化进程中旅游型村落生活空间重塑特征研究——以北京爨底下村为例[J]. 人文地理, 2017, 32(2): 137-144. [Zhang Juan, Wang Maojun. The characteristics of the life space remodeling of tourism village during rural gentrification: The case of Cuandixia in Beijing[J]. Human Geography, 2017, 32(2): 137-144.] |

| [6] |

胡烨莹, 张捷, 周云鹏. 乡村旅游地公共空间感知对游客地方感的影响研究[J]. 地域研究与开发, 2019, 38(4): 104-110. [Hu Yeying, Zhang Jie, Zhou Yunpeng. The influence of public space perception on tourists' sense of place in rural tourism destinations[J]. Area Research and Development, 2019, 38(4): 104-110. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2019.04.017] |

| [7] |

席建超, 王新歌, 孔钦钦, 等. 过去25年旅游村落社会空间的微尺度重构——河北野三坡苟各庄村案例实证[J]. 地理研究, 2014, 33(10): 1928-1941. [Xi Jianchao, Wang Xinge, Kong Qinqin, et al. Micro-scale social spatial reconstruction of the tourist village in the past 25 years: A case study of Gouge village in Yesanpo, Hebei province[J]. Geographical Research, 2014, 33(10): 1928-1941.] |

| [8] |

吴蓉, 施国庆. 乡村旅游发展过程中乡村秩序的演化与重构策略——以W州X村为例[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2019, 36(2): 66-72. [Wu Rong, Shi Guoqing. Evolution and reconstruction strategy of rural order in the process of rural tourism development: A case study of Xianrendong Village in Wenshan autonomous prefecture[J]. Journal of Yunnan Normal University (Humanities and Social Sciences Edition), 2019, 36(2): 66-72.] |

| [9] |

黄鑫, 邹统钎, 储德平. 旅游乡村治理演变机理及模式研究——陕西袁家村1949-2019年纵向案例研究[J]. 人文地理, 2020, 35(3): 93-103. [Huang Xin, Zou Tongqian, Chu Deping. Research on the evolution mechanism and model of tourism village governance: A vertical case study of Yuanjia village in Shannxi from 1949 to 2019[J]. Human Geography, 2020, 35(3): 93-103.] |

| [10] |

王华, 梁舒婷. 乡村旅游地空间生产与村民角色转型的过程与机制——以丹霞山瑶塘村为例[J]. 人文地理, 2020, 35(3): 131-139. [Wang Hua, Liang Shuting. The process and interaction mechanism between rural tourism space production and role change of villages: A case study of Yaotang village in MT. DANXIA[J]. Human Geography, 2020, 35(3): 131-139.] |

| [11] |

赵纯. 旅游影响下乡村空间治理中的伦理重塑——基于空间生产理论视角[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2019, 51(3): 142-148. [Zhao Chun. A study of ethical reconstruction in the rural spatial planning under tourism impact: From the perspective of the spatial production theory[J]. Journal of Yunnan Normal University (Humanities and Social Sciences Edition), 2019, 51(3): 142-148. DOI:10.3969/j.issn.1000-5110.2019.03.016] |

| [12] |

叶红. 乡村旅游发展的动力机制研究——以成都市乡村旅游发展为例[J]. 农村经济, 2007(10): 79-82. [Ye Hong. Research on the dynamic mechanism of rural tourism development: Taking the development of rural tourism in Chengdu as an example[J]. Rural Economy, 2007(10): 79-82. DOI:10.3969/j.issn.1003-7470.2007.10.022] |

| [13] |

朱晓翔, 乔家君. 乡村旅游社区可持续发展研究——基于空间生产理论三元辩证法视角的分析[J]. 经济地理, 2020, 40(8): 153-164. [Zhu Xiaoxiang, Qiao Jiajun. Sustainable development of rural tourism community: Based on the analysis from the perspective of ternary dialectics on production of space[J]. Economic Geography, 2020, 40(8): 153-164.] |

| [14] |

卢震, 赵秀玲, 潘春燕, 等. 可持续运营导向的休闲旅游型村庄设计[J]. 规划师, 2016, 32(9): 113-117. [Lu Zhen, Zhao Xiuling, Pan Chunyan, et al. Leisure tourism village design for sustainable operation[J]. Planners, 2016, 32(9): 113-117. DOI:10.3969/j.issn.1006-0022.2016.09.027] |

| [15] |

凌霓, 张姮. 创客介入的乡村文旅社区设计: 以浦江嵩溪村为例[J]. 装饰, 2019(12): 124-125. [Ling Ni, Zhang Heng. A design practice on creative cultural tourism community development implemented by innovators: Taking Songxi village in Pujiang County as an example[J]. Decorate, 2019(12): 124-125.] |

| [16] |

席建超, 王首琨, 张瑞英. 旅游乡村聚落"生产-生活-生态" 空间重构与优化——河北野三坡旅游区苟各庄村的案例实证[J]. 自然资源学报, 2016, 31(3): 425-435. [Xi Jianchao, Wang Shoukun, Zhang Ruiying. Restructuring and optimizing production-livingecology space in rural settlements: A case study of Gougezhuang village at Yesanpo tourism attraction in Hebei province[J]. Journal of Natural Resources, 2016, 31(3): 425-435.] |

| [17] |

陆林, 於冉, 朱付彪, 等. 基于社会学视野的黄山市汤口镇旅游城市化特征和机制研究[J]. 人文地理, 2010, 25(6): 19-24. [Lu Lin, Yu Ran, Zhu Fubiao, et al. A research on the characteristics of tourism urbanization and mechanism of Huangshan Tangkou town from the perspective of sociology[J]. Human Geography, 2010, 25(6): 19-24.] |

| [18] |

吴兴晔. 旅游型乡村公共空间更新策略研究——以天津蓟县郭家沟村为例[J]. 安徽建筑, 2020, 27(12): 57-58. [Wu Xingye. Study on the renewal strategy of public space in tourism oriented rural areas: A case study of Guojiagou village, Ji County, Tianjin[J]. Anhui Architecture, 2020, 27(12): 57-58.] |

| [19] |

周庆华, 刘涛. 旅游介入下的乡村公共空间设计策略研究——以岳西县水畈村为例[J]. 城市建筑, 2020, 17(1): 150-152. [Zhou Qinghua, Liu Tao. A research on rural public space design strategies with tourism intervention: A case of Shuifan village in Yuexi county[J]. Urbanism and Architecture, 2020, 17(1): 150-152.] |

| [20] |

闫晨, 黄艳萍. 文化旅游产业影响下的乡村公共空间规划研究[J]. 遗产与保护研究, 2017, 2(6): 20-23. [Yan Chen, Huang Yanping. Research on planning of rural public space involved in cultural industry[J]. Study on Natural and Cultural Heritage, 2017, 2(6): 20-23.] |

| [21] |

王勇, 李广斌. 裂变与再生: 苏南乡村公共空间转型研究[J]. 城市发展研究, 2014, 21(7): 112-118. [Wang Yong, Li Guangbin. Fission and regeneration: The transformation of rural public space and its mechanism in southern Jiangsu[J]. Urban Development Studies, 2014, 21(7): 112-118.] |

| [22] |

王春程, 孔燕, 李广斌. 乡村公共空间演变特征及驱动机制研究[J]. 现代城市研究, 2014, 29(4): 5-9. [Wang Chuncheng, Kong Yan, Li Guangbin. The research of the rural public space evolution characteristics and driving mechanism[J]. Modern Urban Research, 2014, 29(4): 5-9.] |

| [23] |

彭丽娟, 徐红罡, 刘畅. 基于社会交换理论的西递古村落私人空间转化机制研究[J]. 人文地理, 2011, 26(5): 29-33. [Peng Lijuan, Xu Honggang, Liu Chang. A social exchange approach to the mechanism of personal spatial transformation in Xidi village[J]. Human Geography, 2011, 26(5): 29-33.] |

| [24] |

张萌婷, 王勇, 李广斌. 后生产主义背景下旅游型乡村公共空间转换机制研究[J]. 农业经济, 2020(5): 48-50. [Zhang Mengting, Wang Yong, Li Guangbin. The study on the mechanism of the transformation of the public space in the tourism rural areas under the background of post productive[J]. Agricultural Economy, 2020(5): 48-50.] |

| [25] |

Lefebvre H. The Production of Space[M]. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell, 1991: 13-40.

|

| [26] |

Lefebvre H. Everyday Life in the Modern World[M]. New York: The Continuum International Publishing Group, 2000: 143-194.

|

| [27] |

王勇, 李广斌, 王传海. 基于空间生产的苏南乡村空间转型及规划应对[J]. 规划师, 2012, 28(4): 110-114. [Wang Yong, Li Guangbin, Wang Chuanhai. Space production based southern Jiangsu province countryside space transition[J]. Planners, 2012, 28(4): 110-114.] |

| [28] |

李春敏. 列斐伏尔的空间生产理论探析[J]. 人文杂志, 2011(1): 62-68. [Li Chunmin. On Lefebvre's theory of space production[J]. The Journal of Humanities, 2011(1): 62-68.] |

| [29] |

曹海林. 村落公共空间: 透视乡村社会秩序生成与重构的一个分析视角[J]. 天府新论, 2005(4): 88-92. [Cao Hailin. Village public space: An analytical perspective of the generation and reconstruction of rural social order[J]. New Horizons from Tianfu, 2005(4): 88-92.] |

| [30] |

范文艺. 空间视角的山水旅游小城镇审美解读——以漓江流域兴坪镇为例[J]. 北京第二外国语学院学报, 2010, 32(9): 67-71, 66. [Fan Wenyi. Aesthetic appreciation for tourism-oriented landscape small town with a space perspective: A case of Xingping town in Li river area[J]. Journal of Beijing International Studies University, 2010, 32(9): 61-71, 66.] |

| [31] |

练玉春. 论米歇尔.德塞都的抵制理论——避让但不逃离[J]. 河北学刊, 2004(2): 80-84. [Lian Yuchun. Escape but do not leave: Michele deseido's resistance theory[J]. Hebei Academic Journal, 2004(2): 80-84.] |

| [32] |

包亚明. 现代性与空间的生产[M]. 上海: 上海教育出版社, 2003: 47-58. [Bao Yaming. Modernity and the Production of Space[M]. Shanghai: Shanghai Education Press, 2003: 47-58.]

|

| [33] |

陈瑞萍. 乡村旅游的商品化、真实性及文化生态发展路径[J]. 农业经济, 2017(2): 53-55. [Chen Ruiping. Commercialization, authenticity and cultural ecological development path of rural tourism[J]. Agricultural Economy, 2017(2): 53-55.] |