2. 南京师范大学 地理科学学院, 南京 210023

2. School of Geographic Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China

入境旅游作为旅游业的重要组成部分已历经了四十年的发展。四十年间,中国入境旅游经历了缓慢增长阶段、快速增长阶段和高质量增长阶段,作为入境旅游发展阶段性转变的重要时间节点,2000年—2018年底中国入境旅游过夜旅游者人数由3122.88万人次上升至6289.57万人次,国际旅游外汇收入由162.24亿美元增加到1271.03亿美元,分别排名世界第四和第二(数据来源:文化与旅游部)。入境旅游带来的人流、物流、外汇收入、资本投入等要素极大地推动了区域旅游经济的持续、健康、快速发展[1]。但受要素的稀缺性、逐利性和市场作用力的影响,经济空间呈非均衡分布趋势[2, 3],一部分省市凭借其“第一自然优势”[4],先行发展成为旅游集散的中心;部分省市则因其旅游流动结构中的劣势地位,逐渐远离吸引核,成为区域网络中的边缘[5]。在此情形下,挖掘省域入境旅游集散的“自然优势”并探讨其与旅游经济投入产出效率的时空耦合协调关系,是从入境旅游供—需关系视角对旅游系统的协调程度的深刻把握,对合理选择地方旅游发展政策方向,促进区域旅游系统的组织优化具有重要意义。

区域经济系统和入境旅游流系统之间的密切关系则早已被地理学者和经济学者认同。国外研究认为,入境旅游流的集散能重塑地域格局、优化区域经济格局、改变资源要素流动模式,这一共识始于20世纪60年代旅游流空间效应研究。以Gunn为主要代表,在入境旅游流量规模预测、旅游流时空特征及模式、旅游流的区域影响等方面取得了一系列成果[6-8]。其中,空间扩散、区域相互作用、核心边缘、极化—涓滴效应、增长极理论等空间作用机制被广泛应用于旅游流空间影响的实证研究中[9]。国内学者在从旅游场的概念体系出发,重点关注入境旅游流空间效应中的旅游场核、旅游场位势、旅游场等级结构、旅游流等级扩散和旅游流的集聚—辐射场能以及相对—绝对优势度等[10-12]。与此同时,旅游经济学视角下旅游绩—效评测、旅游经济差异、旅游资源价值评估,旅游产业效应,旅游经济溢出效应、旅游资源优化配置等研究内容走向成熟[13-16],旅游供给端的经济客体要素分析获得了学界的普遍重视。

学者们在区域经济系统和入境旅游流系统相互作用的基础框架下,对各自系统中的关键性要素或指标进行提炼,试图定量测度与分析两者之间复杂的空间耦合关系。理论层面,薛莹以江浙沪地区为例揭示了旅游流的区域内聚特征,构建了一个从旅游流的自组织到区域旅游系统他组织优化调整的理论框架,其结果为从旅游流视角出发的区域结构演进研究提供了基本思路和可行性[17];汪德根、王兆峰基于高铁快速建设背景,分析高铁对区域旅游经济要素的多重效应[18, 19]。实证层面,Chiu提出旅游驱动经济增长的假设,以旅游专业化为阈值变量对旅游增长、经济增长和其他宏观经济变量之间的非线性关系进行了验证[20];Vu通过地理标记照片探测香港入境旅游者的动态不均衡取向及其驱动机理[21];刘军胜基于发生学与系统论对西安入境旅游流与区域经济耦合协调程度进行测度[22];李磊指出不同快速交通发展模式对旅游流强度分异具有贡献效应[23];曹芳东则探讨了旅游效率与区位可达性之间的内在关联,得出不同水平区域可达性将对旅游经济效率起促进或瓶颈制约作用的结论[24]。

然而,无论是经济学视角,还是地理学视角,国内对于区域经济系统与入境旅游流系统之间的复杂协同状态及机理仍未形成共识。已有研究多侧重入境旅游与旅游经济之间影响与被影响的单向作用关系分析,对旅游经济与入境旅游之间的耦合协调演化机理研究不足。加之受旅游流数据挖掘难度较大、数据受限等因素的影响,缺乏多个时段的动态过程研究,对两者的动态空间关联研究也有待进一步深入探讨。综上,本文强调入境旅游流网络本身的拓扑结构优势内涵,重点关注旅游流集散优势与旅游经济效率的双向耦合协调关系,从旅游主体需求与区域经济供给耦合的视角探讨区域旅游系统演进过程与机理。以中国31个省域为研究对象,构建旅游流集散优势度评价模型和旅游经济效率评价模型,探究2000年来中国各省市旅游经济效率与入境旅游流集散优势度之间的动态关联格局及时空演化路径,为进一步优化与整合区域旅游经济系统提供科学依据。

2 研究方法与数据来源 2.1 研究方法 2.1.1 旅游流集散优势度评价模型优势度是群落生态学中用以表示物种在群落中地位高低与作用大小的指标[25]。本文将优势度的概念引入进来,主要是探索如何量化某地在旅游流动网络中的战略性地位与角色重要程度。区别于以往从交通方式、设施便利度、交通网络密度等实体要素出发进行优势度评价,本文主要借助拓扑网络分析中的结构性指标,从拓扑结构的视角评价地区或城市在全局网络中的集散优势度,以反映旅游空间节点在旅游网络中的结构性优势。借鉴汪宇明、刘法建等的入境旅游流网络构建方法[26, 27],构建2000、2005、2010、2016年四个年份的入境旅游流网络。以普通省市之间的平均流动量为切分值对网络进行阈值切分,得到二值化拓扑网络作为集散优势度分析的基础有向1-mode网络。在网络构建基础上,测度集散优势度各项具体指标。

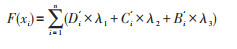

集散优势度评价体系主要由3类评价指标构成,即程度中心性(Di)、接近中心性(Ci)和中间中心性(Bi)(具体公式参考[28])。其中,程度中心性体现一个旅游地与其他旅游地发展交往关系的能力,代表旅游地在网络中的中心地位;中间中心性体现旅游地对其他旅游地的控制能力,即“中介”能力;接近中心性刻画了旅游地与其他旅游地的通达性优势,即距离远近程度。将各项指标按一致性原则对标准化值进行加权求和,即可得到各省(市)的集散优势度。具体计算公式如下:

|

(1) |

式中,F(xi) 为i省(市)的入境旅游流集散优势度,Di'、C' i、Bi'分别为程度中心性、接近中心性和中间中心性的标准化无量纲值,λ为三项指标相应的权重。参考金凤君[29]、徐明德[30]在区域交通优势和区位优势度测算中对权重的赋值方案,综合考虑程度中心性、中间中心性、接近中心性三者在拓扑网络中均代表一个相对独立而具体的维度,对集散优势具相等的重要性,因此将λ均赋值为1/3。在三方面综合集成刻画与评价的基础上形成能反映一个区域集散优势高低的评价值。

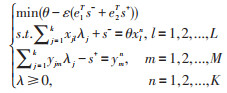

2.1.2 经济效率测度模型经济效率测度主要采用DEA(data envelopment analysis)这一非参数方法。DEA方法能对具有同种类型的多投入、多产出的决策单元进行评价,同时避免了由参数预估造成的主观干扰与繁琐运算,是一种非常有效的效率测度方法[31]。在DEA模型中被衡量绩效的n个组织被称为决策单元(decision making units,DMU),用K表示(K = 1, 2, ⋯, n)。假设评价指标体系为L种投入指标,M种产出指标,设xj1代表第j个单元的第l种资源的投入量,yjm代表第j个单元的第m种产出量,对于第n (n = 1, 2, ⋯, k)个单元,其表达形式如下:

|

(2) |

给定一组投入产出(xjl, yjm),则θ为综合效率;λj为权重变量;s-和s+分别为松弛变量和剩余变量;ε为非阿基米德无穷小量;e1T =(1, 1, ⋯, 1)∈ Em和e2T =(1, 1, ⋯, 1)∈ Ek分别为m维和k维单位向量空间。如对模型引入约束条件,还可得到规模受益可变条件下的DEA模型,即VRS模型。其中,θb为纯技术效率指数,规模效率SE = θ/θb,取值在0—1之间,当这两项指标等于1时,表示纯技术效率最优或规模效率最优。其中,纯技术效率指数则表示省域旅游资源的配置和利用的效率;规模效率指数表示的是决策单元实际规模与最优生产规模的差距。综合效率指数是纯技术效率和规模效率的乘积,反映省域旅游资源配置、利用和规模集聚等多方面的能力。

2.1.3 耦合协调度模型借鉴耦合模型构建入境旅游流集散优势度与旅游经济效率的耦合度模型。

|

(3) |

式中,u1、u2分别表示入境旅游流集散优势度和旅游经济效率,C表示耦合度,取值范围C ∈[0, 1],C越接近1,耦合强度就越高;当C =0,表示系统处于无关状态且向无序状态发展。为表征入境旅游流集散优势度和旅游经济效率的整体水平及其协调性,进一步构建耦合协调度模型:

|

(4) |

式中,D为耦合协调度;Z为入境旅游流集散优势度和旅游经济效率的综合协调指数;α,β为待定系数。本文认为入境旅游流集散优势度和旅游经济效率是入境旅游系统供给和需求的两个方面,两者的空间耦合实质是旅游主体需求与区域经济供给在空间上的协同,在参考前人研究的基础上[32, 33],将α和β的系数设为0.5,认为两者同等重要。协调度越趋近于1,表示入境旅游流集散优势度和旅游经济效率之间的关系越协调。本文将耦合协调度的等级划分为严重失调(0.0—0.2)、轻度失调[0.2—0.4)、勉强协调[0.4— 0.6)、中级协调[0.6—0.8)、优质协调[0.8—1.0)五种类型。

2.2 指标选取与数据来源旅游经济效率测度中,生产投入和产出要素的选取直接关系到效率测度的科学性和准确性。投入产出的指标选取方面,土地和自然资源、劳动、资本作为经济学生产投入的三大基本要素,对省域旅游经济效率评价具有借鉴意义。结合旅游生产受土地面积约束影响较小的实际情况,主要从资本和劳动力两方面构建投入指标,具体包括:景区数量、酒店数量和旅行社数量,旅行社固定资产(万元),旅游饭店固定资产(万元),旅游业直接从业人员数(饭店+旅行社)。从本质上讲,城市旅游的直接产出应包含满足游客旅行过程中的全部需求与服务。但已有大量研究证明旅游收入或旅游接待人次基本能代表旅游活动的生产产出,前者是以货币的形式出现,后者是以游客量为表现形式[24, 31]。本文选取入境旅游收入和入境旅游人次作为产出指标。

旅游效率评价中所用投入产出数据主要来源于《中国旅游统计年鉴》和《中国统计年鉴》(2001、2006、2011、2017)。入境旅游者流向抽样数据主要来源于《入境游客抽样调查资料》(2001、2006、2011、2017)。研究区域覆盖中国31个省级行政区域(包括省、直辖市、自治区),台湾、香港、澳门因数据缺失暂未纳入本文的研究范围。所用空间数据,包括中国省域行政区划图及坐标信息均来自于国家基础地理数据库。

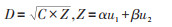

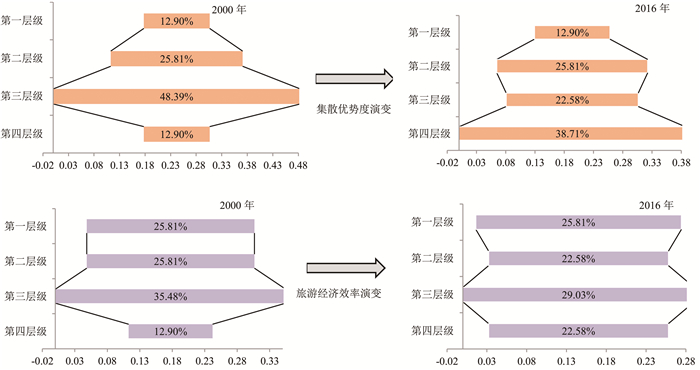

3 研究结果 3.1 “势”与“效”测度的时空动态分析根据集散优势度评价模型和经济效率测度模型,分别计算2000—2016年间31个省市的入境旅游流集散优势度和旅游经济效率,并利用ArcGIS10.2将各指数进行空间化处理,根据自然断裂法将31个省市的入境旅游流集散优势度和旅游经济效率分别分为4个层级,分别得到两个系统的等级结构变化特征(图 1)与空间分异格局(图 2)。

|

图 1 入境旅游集散优势度与旅游经济效率的等级结构演变 Fig.1 Hierarchical Structure Evolution of Inbound Tourism Distribution Superiority and Tourism Economic Efficiency |

|

图 2 入境旅游流集散优势度及旅游经济效率的空间分异演化 Fig.2 Spatial Differentiation Evolution of Distributive Superiority and Tourism Economic Efficiency 注:该图基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为GS(2019)1831号的标准地图(比例尺为1:2200万)制作,底图无修改。下同。 |

(1)2000年至2016年间,全国入境旅游集散优势的不均衡分布状态有加强的趋势,各省市集散优势度等级结构由“陀螺型”结构向“壶形”结构转变。2000年的入境旅游流集散优势的省市数量占比分别为12.90%、25.81%、48.39%、12.90%,整体结构呈陀螺型。集散优势在一二层级的省市数量仅占38%,60%的省市处于集散劣势分区中,说明全国入境旅游流的集散优势分布极不均衡。到2016年,入境旅游集散第四层级省市增多,所占比重达8.71%,第三层级数量减少,比重减少为22.58%,说明全国入境旅游集散优势的不均衡分布状态有所加强。

(2)旅游经济效率等级结构由“钵型”结构向“柱形”结构转变,呈均衡化发展态势。2000年第一、二、三层级的省市数量占全国的87%以上,第四层级占比较小,仅12.90%,呈现出“中上部大、底部小”的“钵型”结构特征。2016年,层级结构发生了较大的变化,第一、二层级基本保持不变,第三层级占比减少、第四层级占比大幅提升,使得整体呈现出各层级比重相近的“柱形”结构,等级结构向均衡方向发展。从各省市的经济效率值来看,2000年有广东、上海、北京等5个省市的效率值均为1,宁夏是经济效率最低的省份,仅0.16;2016年浙江、天津、广东等6个省市的效率值最高,甘肃、青海的旅游经济效率则是最低的,为0.02和0.07,高低层级间的旅游经济效率差距也十分明显。

3.1.2 空间分异特征(1)入境旅游流集散优势度的空间分异特征显著,集散优势高值区和低值区相对稳定,研究期内东部沿海的北京、上海、广东三省市的入境旅游集散优势均处于较高水平,而西部和北部的青海、宁夏则一直属于低集散优势的省份。从时间上看,V型波动是各省市4个时期最主要的波动变化形式,2005年和2010年间集散优势度经历了剧烈调整。具体来看,2000年以北京、上海、广东、陕西四个省市为高集散优势度省市,集散优势度分别为0.95、0.87、0.85和0.76,第二层级省市呈U型分布,中部地区集散优势度较低,呈塌陷状态,低集散优势度省市集中在北部和西部地区,包括内蒙古、宁夏、青海、新疆4个省份;2005年集散优势在第一层级的省市大幅增加,主要分布在沿海地区以及西部地区,包括江苏、浙江、山东、广东以及陕西、重庆。2010年这些省市的集散优势度骤减,出现连片的低集散优势区域,主要分布在西北部、西南部和中部地区;至2016年,高集散优势度省市呈散点状分布,重庆、广东重新成为高集散优势区,低集散优势度省市则在西北地区呈现连片分布状。中部地区的入境旅游集散优势提升,以湖南、湖北、云南的增长最为显著。

(2)旅游经济效率总体呈现出东部—中部—西部地区梯级递减的分异格局。2016年东部地区的旅游经济效率均值在0.62,而中部和西部分别为0.42和0.39,呈递减趋势。研究期内,高值区始终以广东、福建、天津等沿海省市为主,也包括少数内陆省市如内蒙古、陕西等,低值区涉及青海、甘肃、重庆、山西、新疆等省市。时间上看,不同省市的旅游经济效率呈发展趋势分化,变动率较高的省市如浙江、广西、安徽实现了旅游经济效率的快速提升,如浙江的旅游经济效率从0.385提高到1,而上海、江苏、河北、北京等省市的旅游经济效率下降,如北京的旅游经济效率从1下降至0.418。至2016年,高旅游经济效率的省市从北至南、从中部地区到东部沿海地区连片分布,在空间上呈“S”型格局。

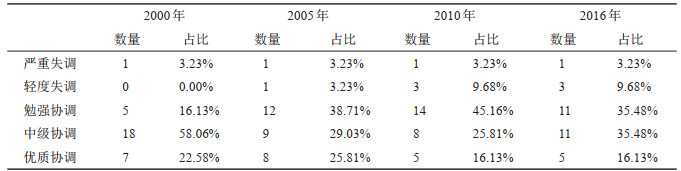

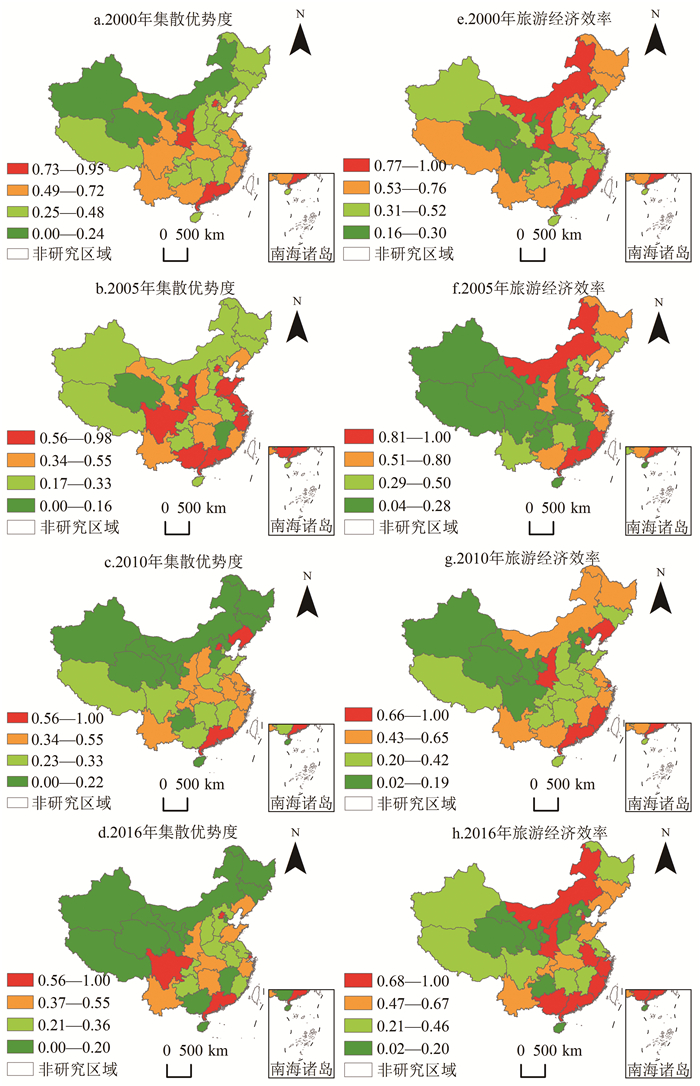

3.2 入境旅游”势—效”时空耦合分析 3.2.1 “势—效”耦合协调度等级空间演化特征根据耦合协调度模型计算得出不同时期入境旅游流集散优势度与旅游经济效率的耦合协调度,并按照耦合协调等级划分标准进行等级划分,得到2000年—2016年耦合协调度等级演化(图 3和表 3)。

|

图 3 中国入境旅游“势—效”耦合协调度等级空间演化 Fig.3 Evolution of the "Superiority-Efficiency" Coupling Coordination Degree of Inbound Tourism in China |

| 表 3 耦合协调等级的数量结构及占比 Tab.3 Quantitative Structure and Proportion of Coupling Coordination Level |

总的来看,2000年至2016年间“势—效”耦合协调度水平有所下降,整体协调等级从中级协调向勉强协调转变。2000年以来,全国四个时期的耦合协调度均值分别为0.69、0.64、0.58、0.60,耦合协调等级属于中级协调和勉强协调的阈值范围。其中,2000年入境旅游流集散优势度与旅游经济效率为优质协调的省市有7个,占比22.58%,属于高水平的耦合阶段;中级协调的有18个,占比58.06%,集散优势与经济效率处于优化阶段;勉强协调的有5个,占比16.13%,集散优势与经济效率处于失调的边缘;严重失调的有1个,占比3.23%,无轻度失调的省市。可见,2000年“势—效”耦合协调度水平整体较高,入境旅游流的集散与旅游地的经济发展整体呈合理水平的状态。到2016年,“势—效”优质协调的省市数量降至5个,占比16.13%;中级协调的有11个,占比35.48%,中级以上协调的省市数量有所减少;勉强协调的省市增加至11个,占比35.48%,多为中级协调的省市衰退为勉强协调;轻度失调的有3个,占比9.68%,严重失调的仍有1个,占比3.23%,“势—效”耦合度较低的省市数量有所增加。相比较而言,2016年“势—效”耦合协调的总体水平有所下降,勉强协调和失调的省市增加,优质协调的省市减少。

空间结构方面,不同等级的耦合协调省市分布呈现一定的分异特征,且在不同时期出现动态演化。其中,“势—效”优质协调的省市多呈散点状分布,以广东、北京、上海、陕西为典型代表,这些省市的入境旅游流集散优势明显,对入境旅游者的吸引力较大,同时自身的旅游产业水平较高,两者形成了良好的“势—效”耦合协调关系;中级协调和勉强协调是占据比例最高的两种耦合协调类型(比例之和为70%左右),我国大多数省市仍处于中低级协调水平,这些省市要么拥有较高的旅游经济效率,但集散优势尚未显现,要么有良好的入境旅游流集散优势,但地方的旅游经济并提供良好的支撑和转化,“势—效”耦合协调关系有较大的提升潜力。这一类型主要分布在中部地区、东北地区及西部地区,空间上呈连片分布格局。轻度失调的省市数量较少,但有增多的趋势(2000年为0个,2016年为3个),主要以青海、甘肃、新疆为典型代表,这些省市拥有较好的旅游资源,但受对外通达性水平、文化差异及缺乏入境旅游门户城市,集散优势水平较低。加之本身经济基础较差,缺少人员、资本、设施等方面的投入,旅游经济效率水平也处于较低水平。严重失调的省市以宁夏最为典型,在入境旅游流集散优势和区域经济供给方面均处于全国劣势,“势—效”均处于低水平起步阶段,尚未能形成协同演进关系。

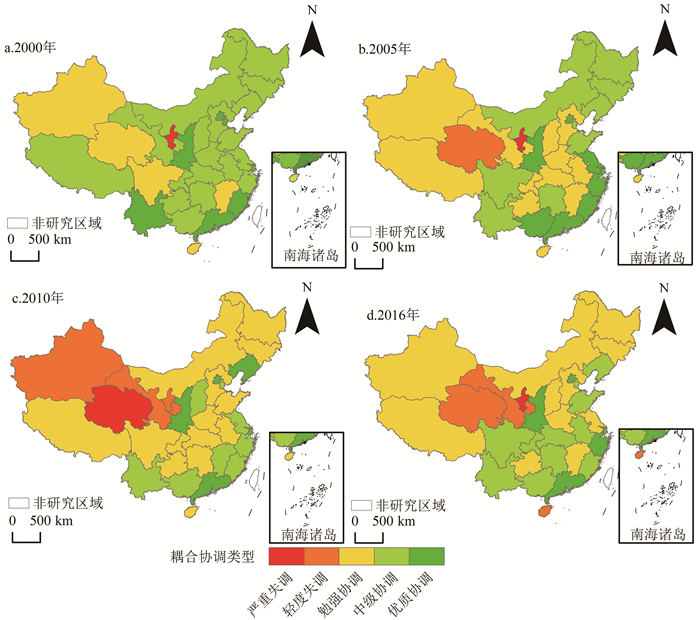

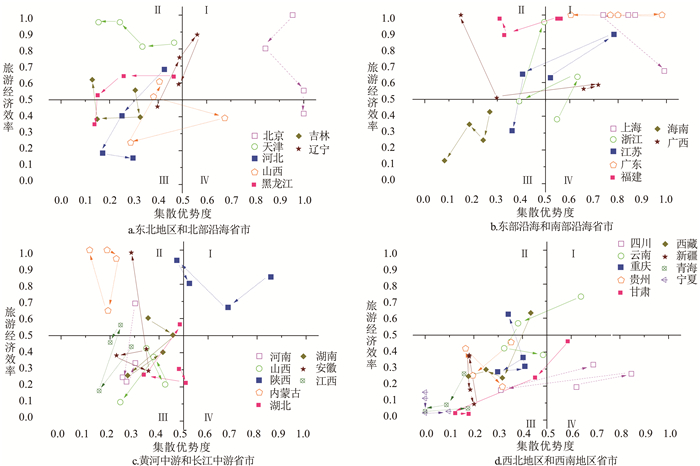

3.2.2 “势—效”耦合协调类型的时空演化路径耦合协调模型体现了两个系统的总体协调关系,但未反映出两个系统具体的作用关系及演化路径。为进一步分析各省市“势—效”耦合协调类型转变机理,借助四象限模型对入境旅游流集散优势度及旅游经济效率进行分类,以0.5为分界点,以集散优势度为横坐标,旅游经济效率为纵坐标,划分四种势—效耦合协调类型和区域:高势高效型(H-H型,Ⅰ区)、高势低效型(H-L型,Ⅱ区)、低势高效型(L-H型,Ⅲ区)、低势低效型(L-L型,Ⅳ区)。通过比较研究2000、2005、2010、2016四个年份31个省市“势—效”组合散点图中位置坐标的变动情况,并提炼各省市位置坐标在研究期内的移动方向,可得到“势—效”耦合协调的时间路径演化(图 4)。

|

图 4 “势—效”耦合协调类型的时空演化路径 Fig.4 Spatiotemporal Evolution Path of "Superiority-Efficiency" Coupling Coordination Type |

从图 4a中可以看出,北方各省市的耦合协调路径主要集中在第Ⅱ区和第Ⅲ区内,以中等距离的迁移为主。第Ⅱ和第Ⅲ区为低势高效型和高势低效型分布区,此类区域在集散优势或经济效率上往往具有一方面的优势和劣势,“势—效”关系呈不平衡态势。如天津具有较高的旅游经济效率,但入境旅游流的集散优势并不明显,且有不断退化的趋势(从0.52到0.17)。河北、黑龙江、吉林、辽宁的集散优势与旅游经济效率均处于此消彼涨的状态。北京在2000年初处于第Ⅰ区内,但在发展过程中旅游经济效率不断下降,耦合协调方向指向第Ⅳ区,表明旅游经济系统的滞后造成“势—效”耦合协调水平的退化。此外,“势—效”耦合协调关系有变动,但迁移方向有反复、迁移距离不长,说明多数北方省市的“势—效”耦合协调关系并未处于良性发展状态。如何基于自身所具备的优势,强化对弱势方面的刺激和带动,补齐短板是这一类型旅游地发展的关键。

图 4b中可以看出,沿海各省市的耦合协调路径主要集中在第Ⅰ区和第Ⅱ区,以长距离迁移为主。除海南外,沿海各省市的耦合协调路径主要向第Ⅰ和第Ⅱ区演进,说明这一区域的旅游经济系统发育普遍较好,而长距离的迁移路径则说明沿海省市的“势—效”耦合协调关系出现了大的转变。其中浙江、广西实现了长距离的向上演化,说明其旅游经济效率获得了大幅提升。而福建、广东则始终处于旅游经济效率高水平位置。也有部分省市出现了旅游经济效率的下降,如上海、江苏、广西,其中江苏、广西由于两个子系统均出现了下降,到2016年已经处于耦合象限中的第Ⅲ区。可以看出,沿海省市的旅游经济在初始阶段往往拥有良好的经济发展本底,如何通过对入境旅游发展中的设施建设、资金支持、资源开发增强省域旅游业的知名度和吸引力,助推入境旅游流结构的调整与省域旅游集散优势的改善,是这类省市应该解决的重点。

从图 4c中可以看到,长江和黄河中游各省市的耦合协调路径以第Ⅱ区和第Ⅲ区为主要分布区,以中短距离迁移为主。这些省市由于地处内陆,多数省市的集散优势度均不高,集散优势不明显。多数省市在第Ⅲ区内演化,短距离的迁移表明这些省市的“势—效”耦合协调关系在过去20年未取得大的突破,集散优势和旅游经济效率均处于中低水平。当然,这部分区域也有“势—效”耦合协调演化比较突出的省市,如陕西始终在第Ⅰ区内演化,尽管集散优势有所削减,但总体一直处于较高水平的协同状态;内蒙古则一直处于第Ⅱ区内,其旅游经济效率一直保持较高水平;安徽则实现了长距离的路径迁移,其旅游经济水平在2010— 2016年实现了大幅提升。总的来说,这些省份有较好的旅游资源吸引力,也有中等水平的旅游经济效率支撑,在未来进一步需充分开发区域旅游资源,完善基础设施建设,强化对入境旅游者的吸引力和便利程度,建立入境旅游流与旅游经济的联动发展机制。

图 4d展现了西南和西北地区各省市的耦合协调路径,以第Ⅲ区为主要分布区域,以中短距离迁移为主。第Ⅲ区是双低区域,即低集散优势度和低旅游经济效率,西南和西北各省在这两方面均处于劣势。研究期内,云南、西藏、甘肃出现反向迁移,集散优势度和旅游经济效率均呈衰退趋势;宁夏、贵州、青海则迁移距离较短,耦合协调状态变动不大。可以说,西南和西北地区一部分省市出现了双系统退步的现象,另一部分由于区位和经济基础条件导致“势—效”耦合协调的起始水平低,且在演化过程中很难实现耦合协调状态的突破,出现空间锁定现象。在无强外力因素介入的状况下,势—效耦合协调状况很难突破原有瓶颈。

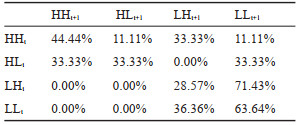

3.2.3 “势—效”耦合协调类型的迁移概率根据不同省市2000年到2016年的入境旅游“势—效”耦合协调类型迁移做进一步统计,可得出各省份耦合协调类型的迁移概率矩阵(表 4)。

| 表 4 “势—效”耦合协调类型迁移概率矩阵 Tab.4 Transfer Probability Matrix of "Superiority- Efficiency" Coupling Coordination Type |

结果表明,“势—效”耦合协调类型迁移主要包含4种情况:HHt→LHt + 1、HLt→HHt + 1、LHt→LLt + 1和LLt→LHt + 1。H-H型最大概率保持势—效耦合协调类型不变(44.44%),说明高水平“势—效”耦合协调类型具有较高的稳定性;L-L型则存在耦合协调类型变迁惰性,64%的该类型省市仍维持低水平耦合状况(L-L型);HL型向H-H型、L-L型以及保持H-L型不变的概率是相等的,即既有可能保持“势—效”耦合协调状态不变,也有可能向高层级或低层级耦合协调类型转变。L-H型跃升概率为0,该类型大部分反向迁移为L-L型(71.43%),说明拥有高集散优势的省份其旅游经济发展有更高几率实现突破,更易实现势—效的高水平耦合协调,而集散优势较低的L-H型由于集散优势缺乏,其大概率会出现“势—效”耦合协调类型的反向衰退。此外,值得注意的是,H-L型与L-H型极少相互转化,转换概率均为0%,说明入境旅游集散优势子系统和旅游经济效率子系统不易发生对向转换,两者均是长期的时间演化累积而成的。总的来看,中国入境旅游流集散优势与经济效率耦合协调类型不断演进和迁移,各耦合协调类型所占比重不断波动;“势—效”耦合协调的需求端(即入境旅游流集散优势)出现衰退和差距扩大是导致高势高效型减少的主要原因;“势—效”耦合协调的供给端(即旅游经济效率)的强化则是众多省市耦合关系调整和耦合水平提升的重要方面。

4 结论与讨论基于2000年来入境旅游流抽样调查数据和投入产出数据,在构建集散优势度评价模型、经济效率测度模型的基础上,对入境旅游流集散优势度和旅游经济效率之间的时空演化过程、耦合协调关系及路径进行了分析,发现:①自2000年来各省入境旅游流集散优势度与旅游经济效率均呈现出空间不均衡的特征,集散优势度在空间上呈散点状分布趋势,旅游经济效率则呈现出东部—中部—西部地区梯级递减的分异格局。V型波动是各省市4个时期最主要的波动变化形式,2005年和2010年间集散优势度经历了剧烈调整。②进一步对两者耦合协调关系与时间路径进行了分析。发现全国“势—效”耦合协调等级由中级协调向勉强协调转变。“势—效”优质协调的省市多呈散点状分布,以广东、北京、上海、陕西为典型代表;中级协调和勉强协调的省市在空间上呈连片分布格局;轻度失调的省市以青海、甘肃、新疆为典型代表;严重失调的省市以宁夏最为典型。③不同地区省市的“势—效”耦合协调关系呈现差异化演化路径,北方各省市主要在第Ⅱ区和第Ⅲ区内迁移;沿海各省市则主要向第Ⅰ和第Ⅱ区演进;长江中游和黄河中游各省市以第Ⅱ区和第Ⅲ区为主要路径分布区;西南和西北地区各省市则主要分布在第Ⅲ区这一双低区域内,“势”、“效”出现同时衰退或始终处于低水平状态。④入境旅游势—效耦合协调类型迁移统计结果表明,中国各省市“势—效”时空迁移类型主要包含以下4种:HHt→LHt+1、HLt→ HHt+1、LHt→LLt+1和LLt→LHt+1,不同“势—效”耦合协调类型具有差异化的迁移特性。

入境旅游流集散优势实质上是对入境游客在国内空间上的转移优势评价,由于我国入境口岸较为集中,入境游客在进入边境口岸后即成为“二手客源”,如何实现对入境旅游“二手客源”的吸引,并进一步提高中西部非入境口岸省市的旅游业发展及旅游外汇收入增长,是众多学者关心和关注的前沿问题。上述发现为探索各省市入境旅游流系统和区域旅游经济耦合协调的演化机理及优化策略奠定了基础。与李创新[12]、刘军胜[23]等学者得出的东中西部入境旅游流、区域经济发展水平的时空分异格局及“波动”、“极化”发展态势相同,目前,中国“势—效”耦合协调水平差异巨大,中级协调和勉强协调的比重最大,优质协调比重仍不够高,并且存在多个严重失调和轻度失调的省市,“势—效”耦合协调的潜力巨大,两者耦合发展的模式有待探索和实践。未来应根据不同省份的协调状态与协调演进机制,针对性地提出旅游发展措施,促进区域优势度与旅游经济效率在空间范畴上良性协同。一方面,对于高势低效型省市,应通过需求触发机制促使“势—效”耦合协调类型中的经济效率维度出现正向跃迁;对于低势高效型省市,应通过对设施建设、资金支持、资源开发投入更多的支撑性资源,助推旅游流结构的调整与省域旅游集散优势的改善,实现耦合协调状态的正向跃迁;另一方面,对于低势低效这类“双低”省市,在无外力因素介入的状况下,“势—效”耦合协调状况很难突破原有瓶颈。要打破这种困境,可采取“外联内延”方式进行发展,外联即争取更高层级上的区域战略、政策倾斜、项目建设、区域合作,通过跨境、跨区域协同发展,引入更多的入境旅游流量;内延即发挥旅游业的联动发展效应,延伸本地的旅游产业链,推动一二三产业融合发展。

诚然,本文对入境旅游集散优势度和旅游经济效率时空耦合演化进行研究,取得了一些有益的结论,但仍有一些问题有待进一步深化。如在时间尺度上,仅以四个年份的时间演化研究稍显不足,未来应加强演化过程的时间精度,建立连续性“势—效”耦合协调的时间演化过程并进行机制分析;在“势—效”耦合协调演化研究的内容深度方面,今后需进一步借助定量化的计量手段,深入探讨多要素或某单一要素对“势—效”耦合协调关系的影响过程及驱动机理。

| [1] |

Drgou T, Bulut U. Is tourism an engine for economic recovery? Theory and empirical evidence[J]. Tourism Management, 2018, 67: 425-434. DOI:10.1016/j.tourman.2017.06.014 |

| [2] |

陆林, 余凤龙. 中国旅游经济差异的空间特征分析[J]. 经济地理, 2005, 25(3): 406-410. [Lu Lin, Yu Fenglong. A study on the spatial characteristic of provincial difference of tourism economy[J]. Economic Geography, 2005, 25(3): 406-410. DOI:10.3969/j.issn.1000-8462.2005.03.027] |

| [3] |

王开泳, 张鹏岩, 丁旭生. 黄河流域旅游经济的时空分异与R/S分析[J]. 地理科学, 2014, 34(3): 295-301. [Wang Kaiyong, Zhang Pengyan, Ding Xusheng. The spatio-temporal variation of regional tourism economy and R/S analysis in the Huanghe River Basin[J]. Scientia Geographica Sinica, 2014, 34(3): 295-301.] |

| [4] |

Dogru T, Sirakaya-Turk E, Crouch GI. Remodeling international tourism demand: Old theory and new evidence[J]. Tourism Management, 2017, 60: 47-55. DOI:10.1016/j.tourman.2016.11.010 |

| [5] |

Hyman K. Urban infrastructure and natural resource flows: Evidence from Cape Town[J]. Science of the Total Environment, 2013, 461/462: 839-845. DOI:10.1016/j.scitotenv.2013.05.099 |

| [6] |

Gunn C. Vacation Scape: Designing Tourist Regions[M]. New York: Van Nostrand Reinhold, 1988: 114-120.

|

| [7] |

Papatheodorou A. Why people travel to different places[J]. Annals of Tourism Research, 2001, 28(1): 164-179. DOI:10.1016/S0160-7383(00)00014-1 |

| [8] |

Matthews Y, Scarpa R, Marsh D. Cumulative attraction and spatial dependence in a destination choice model for beach recreation[J]. Tourism Management, 2018, 66: 318-328. DOI:10.1016/j.tourman.2017.12.009 |

| [9] |

马耀峰, 李天顺. 中国入境旅游研究[M]. 北京: 科学出版社, 1999: 15-20. [Ma Yaofeng, Li Tianshun. Research on Inbound Tourism in China[M]. Beijing: Science Press, 1999: 15-20.]

|

| [10] |

李磊, 陆林, 孙小龙, 等. 高铁沿线旅游流网络结构及其互动关系研究——以合福高铁沿线地区为例[J]. 人文地理, 2020, 35(1): 132-140. [Li Lei, Lu Lin, Sun Xiaolong, et al. Study on the network structure and interactive relationship of tourism flow along highspeed railway: An example of Hefei-Fuzhou high-speed railway[J]. Human Geography, 2020, 35(1): 132-140.] |

| [11] |

王绍博, 罗小龙, 郭建科, 等. 高铁网络化下东北地区旅游空间结构动态演变分析[J]. 地理科学, 2019, 39(4): 568-577. [Wang Shaobo, Luo Xiaolong, Guo Jianke, et al. Dynamic evolution of tourism spatial structure under the improvement of the high speed rail network in northeast China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(4): 568-577.] |

| [12] |

李创新, 马耀峰, 张颖, 等. 1993-2008年区域入境旅游流优势度时空动态演进模式: 基于改进熵值法的实证研究[J]. 地理研究, 2012, 31(2): 257-268. [Li Chuangxin, Ma Yaofeng, Zhang Ying, et al. Dynamic evolution mode of regional dominance indexes of Chinese inbound tourism flows during 1993 to 2008:An empirical research based on modified entropy technology[J]. Geographical Research, 2012, 31(2): 257-268.] |

| [13] |

曹芳东, 黄震方, 余凤龙, 等. 国家级风景名胜区旅游效率空间格局动态演化及其驱动机制[J]. 地理研究, 2014, 33(6): 1151-1166. [Cao Fangdong, Huang Zhenfang, Yu fenglong, et al. The spatial evolution of travel efficiency of China's national scenic areas and its driving mechanism[J]. Geographical Research, 2014, 33(6): 1151-1166.] |

| [14] |

章屹祯, 曹卫东, 张宇, 等. 协同视角下长江经济带制造业转移及区域合作研究[J]. 长江流域资源与环境, 2020, 29(1): 23-34. [Zhang Yizhen, Cao Weidong, Zhang Yu, et al. Research on manufacturing transfer and regional cooperation in the Yangtze River economic belt under the synergetic perspective[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2020, 29(1): 23-34.] |

| [15] |

Song H Y, Li G. Tourism demand modelling and forecasting: A review of recent research[J]. Tourism Management, 2008, 29(2): 203-220. DOI:10.1016/j.tourman.2007.07.016 |

| [16] |

Li T, Liu J M, Zhu H. The international investment in theme parks: Spatial distribution and decision-making mechanism, an empirical study for China[J]. Tourism Management, 2018, 67: 342-350. DOI:10.1016/j.tourman.2017.10.016 |

| [17] |

薛莹. 旅游流在区域内聚: 从自组织到他组织——区域旅游研究的一个理论框架[J]. 旅游学刊, 2006, 21(4): 47-54. [Xue Ying. On the regional implosion of tourist flows: From self-organization to organization[J]. Tourism Tribune, 2006, 21(4): 47-54.] |

| [18] |

汪德根, 陈田, 陆林, 等. 区域旅游流空间结构的高铁效应及机理——以中国京沪高铁为例[J]. 地理学报, 2015, 70(2): 214-233. [Wang Degen, Chen Tian, Lu Lin, et al. Mechanism and HSR effect of spatial structure of regional tourist flow: Case study of Beijing-Shanghai HSR in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(2): 214-233.] |

| [19] |

王兆峰, 徐赛. 不同交通方式对旅游效率的影响与评价: 以张家界为例[J]. 地理科学, 2018, 38(7): 1148-1155. [Wang Zhaofeng, Xu Sai. Influence and evaluation of different traffic modes on tourism efficiency: Taking Zhangjiajie as an example[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(7): 1148-1155.] |

| [20] |

Chui Y B, Yeh L T. The threshold effects of the tourism-led growth Hypothesis: Evidence from a cross-sectional model[J]. Journal of Travel Research, 2016, 56(5): 625-637. |

| [21] |

郭向阳, 穆学青, 明庆忠, 等. 旅游地快速交通优势度与旅游流强度的空间耦合分析[J]. 地理研究, 2019, 38(5): 1119-1135. [Guo Xiangyang, Mu Xueqing, Ming Qingzhong, et al. Spatial coupling between rapid traffic superiority degree and tourist flow intensity in tourist destinations[J]. Geographical Research, 2019, 38(5): 1119-1135.] |

| [22] |

Vu H Q, Li G, Law R, et al. Exploring the travel behaviors of inbound tourists to Hong Kong using geotagged photos[J]. Tourism Management, 2015, 46: 222-232. DOI:10.1016/j.tourman.2014.07.003 |

| [23] |

刘军胜, 马耀峰. 基于发生学与系统论的旅游流与目的地供需耦合成长演化与驱动机制研究: 以西安市为例[J]. 地理研究, 2017, 36(8): 1583-1600. [Liu Junsheng, Ma Yaofeng. The evolution and driving mechanism of the supply and demand coupling about tourism flow and destination system based on the genesis and system theory: Taking Xi'an as an example[J]. Geographical Research, 2017, 36(8): 1583-1600.] |

| [24] |

李磊, 陆林, 穆成林, 等. 高铁网络化时代典型旅游城市旅游流空间结构演化——以黄山市为例[J]. 经济地理, 2019, 39(5): 207-216, 225. [Li Lei, Lu Lin, Mu Chenglin, et al. Spatial structure evolution of tourist flow in typical tourist cities in the period of high-speed rail networking: A case study of Huangshan city[J]. Economic Geography, 2019, 39(5): 207-216, 225.] |

| [25] |

张新林, 赵媛, 许昕, 等. 中国天然气资源流动优势度时空演变特征[J]. 地理研究, 2016, 35(8): 1457-1469. [Zhang Xinlin, Zhao Yuan, Xu Xin, et al. Analysis of temporal and spatial evolution pattern of gas flow superiority in China[J]. Geographical Research, 2016, 35(8): 1457-1469.] |

| [26] |

汪宇明, 高元衡. 上海与长江流域各省区间的旅游互动[J]. 地理学报, 2008, 63(6): 657-668. [Wang Yuming, Gao Yuanheng. The tourism interaction between Shanghai and provinces in the Yangtze River valley[J]. Acta Geographica Sinica, 2008, 63(6): 657-668.] |

| [27] |

刘法建, 张捷, 章锦河, 等. 中国入境旅游流网络升级旅游地角色研[J]. 地理研究, 2010, 29(6): 1141-1152. [Liu Fajian, Zhang Jie, Zhang Jinhe, et al. Roles and functions of provincial destinations in Chinese inbound tourist flow network[J]. Geographical Research, 2010, 29(6): 1141-1152.] |

| [28] |

王钊, 李涛, 杨山. 中国省际入境旅游集散优势度与旅游经济效率的空间关系[J]. 地理研究, 2020, 39(4): 892-906. [Wang Zhao, Li Tao, Yang Shan. Spatial relationship between inbound tourist distribution superiority and tourism economic efficiency among provinces in China[J]. Geographical Research, 2020, 39(4): 892-906.] |

| [29] |

金凤君, 王成金, 李秀伟. 中国区域交通优势的甄别方法及应用分析[J]. 地理学报, 2008, 63(8): 787-798. [Jin Fengjun, Wang Chengjin, Li Xiuwei. Discrimination method and its application analysis of regional transport superiority[J]. Acta Geographica Sinica, 2008, 63(8): 787-798.] |

| [30] |

徐明德, 王森. 基于道路和城镇的区位优势度分析[J]. 世界地理研究, 2009, 18(4): 91-99. [Xu Mingde, Wang Sen. Analysis on the location advantage value based on roads and towns[J]. World Regional Studies, 2009, 18(4): 91-99.] |

| [31] |

邓洪波, 陆林. 基于DEA模型的安徽省城市旅游效率研究[J]. 自然资源学报, 2014, 29(2): 313-323. [Deng Hongbo, Lu lin. The urban tourism efficiencies of cities in Anhui province based on DEA model[J]. Journal of Natural Resources, 2014, 29(2): 313-323.] |

| [32] |

关伟, 许淑婷. 辽宁省能源效率与产业结构的空间特征及耦合关系[J]. 地理学报, 2014, 69(4): 520-530. [Guan Wei, Xu Shuting. Spatial characteristics and coupling relationship between energy efficiency and industrial structure in Liaoning province[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(4): 520-530.] |

| [33] |

汪德根, 沙梦雨, 朱梅. 国家级贫困县旅游资源优势度与脱贫力耦合分析——以433个脱贫县为例[J]. 人文地理, 2020, 35(5): 111-119, 149. [Wang Degen, Sha Mengyu, Zhu mei. Coupling analysis of tourism resource superiority and poverty alleviation power in national poverty-stricken counties: A case study of 433 poverty alleviation counties[J]. Human Geography, 2020, 35(5): 111-119, 149.] |