随着中国经济不断发展,传统的粗放型经济增长模式带来了生态环境、能源、资源的多重压力。高质量的经济发展模式则是我国当前宏观经济发展的迫切要求,全要素生产率(TFP)的增长速度及其对产出的贡献是衡量经济发展方式与经济增长质量的一个重要指标[1]。

提高政策质量是提高TFP的其中一条重要路径。我国于1973年全国第一次环境保护会议审议通过《关于保护和改善环境的若干规定(试行草案)》与《工业“三废”排放试行标准》,1981年《国务院关于在国民经济调整时期加强环境保护工作的决定》明确环境保护作为我国的基本国策,1989年则陆续提出“新五项制度”、“三大政策”、《海洋保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》等法律法规[2]。近些年,国家越来越重视绿色发展战略。截至2017年底,全国人大及其常委会已制定了超过40部关于环境与资源保护的法律,而各地方政府现行有效的环境法规总数已超过了400件。据《中国2017年国民经济和社会发展统计公报》指出,我国煤炭消费量占能源消费总量比重已略有下降,天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量比重略有上升。但同时由于国家“政治锦标赛”的激励,尤其是1994年财政分权改革后,地方政府“先污染、后治理”,以牺牲环境换取短期的经济方面的快速增长。这种双向机制导致了近年来我国环境治理效果仍不容乐观。本文首先以DEA-Malmquist指数法测算我国省域层面的全要素增长率,其次使用双重差分法(DID)分析地方政府环境立法对区域全要素增长率的影响作用,并分析其具体作用机制。

2 文献综述关于环境政策究竟会带来何种效应一直是学界争论的焦点。通常分为“成本效应”及“技术效应”。“成本效应”是基于“遵循成本学说”,认为环境政策的颁布和环境规制的具体执行会对进行生产的个人或单位带来巨大的成本,因为环境具有很强的外部性,对污染治理或排放标准的规制会使生产行为的外部环境成本内生化,大幅提高了生产成本[3-5]。而“技术效应”是基于“创新补偿学说”,认为环境的典型公共属性决定了市场机制对资源配置的低效率,而适当的环境政策力度可以激励企业作为生产单位主动研发创新以应对相应的排污标准或排放机制,从而改进生产技术,从受规制企业层面提高了全要素生产率[6-8]。这种双向机制的不确定性是本文研究的基础。

根据新经济增长理论,要素的投入以及技术的进步是促进区域经济增长的两个主要方面,因此,作为衡量区域科技进步的重要指标之一的全要素生产率,则更是学术界研究的重要领域。

而随着我国改革开放,经济快速增长,粗放式的经济发展方式对地方环境造成了严重影响,因此,地方环境对政府规制的需求愈来愈强烈。从研究结论上看,环境规制以及地方环境立法对全要素生产率是否具有积极的作用目前学术界主要存在以下几种观点:

第一种认为,环境规制会相应的提高企业生产成本,降低企业生产率以及利润率;同时,高规格的生产方式会迫使企业改变原有的生产工艺和过程,阻碍企业进行创新性生产活动,致使降低生产率及利润率,因此说环境规制实施措施或地方性环境立法会导致企业的绩效下降,降低全要素生产率[9, 10]。范丹、王维国等以碳排放交易权试点省份与非试点省份为实验组与对照组,得出碳排放权交易机制一定程度上降低现阶段碳排放总量,但对经济产出的影响微弱,试点政策并没有提高试点省份的工业全要素生产率,但对技术进步有显著提升作用[11]。而第二种则认为,环境规制实施措施或地方性环境立法可以相应地提高企业效率,促进全要素生产率提高,能够有效提高制造业产业链对于产业前沿技术的吸收能力,缩小与产业前沿技术面的发展差异[12, 13]。

随着研究的深入,学者们的研究更加微观,提出了政府监管力度对地方性环境立法或环境规制与全要素生产率的影响,包群、邵敏基于1990年以来我国各省份地方人大通过的84件环保立法这一视角采用双重差分法分析发现,单纯的环保立法并不能显著抑制地方污染排放,只有在执法力度较严格或地方污染相对严重时,环保立法会抑制污染、改善环境[14];秦琳贵、沈体雁则认为,地方政府竞争也应作为重要影响因素,地方政府竞争将会通过环境规制来影响全要素生产率[15]。许士春、何正霞分析了排污税、拍卖的排污许可和可交易的排污许可这三种具体环境规制措施对企业层面的绿色技术创新的影响,认为绿色技术创新能力和环境规制的严厉程度显著影响了企业的减排行为,而政府监管力度不足或环境规制不够严厉会导致企业谎报污染,同时三种规制措施的政策效果具有明显异质性[16]。同时,更有学者将地方环境管制的规章和法规分隔开,定量评估发现前者可以显著提高中国经济全要素生产率的增速,而后者不具有显著影响,同时地方严格的行政管制可以提高地方书面法律的执行效率[17]。

从研究对象和方法上看,目前的研究已经逐步向微观方向发展。由最初的以国家整体全要素生产率为研究对象,慢慢转变为以区域、省份作为研究对象。使用的主要研究方法则为DEA-Malmquist指数法[18-23],对我国省域或市、县级区域间的环境规制与全要素生产率的关系进行了测度。

对现有文献的梳理可以看出,目前研究中,结合我国区域环境政策演变过程,从省级层面入手分析地方性立法本身与全要素生产率之间的关系的研究较少,而现有研究中,由于研究方法的不同以及对数据进行处理的方式存在差异,从而导致研究结论的差别化。因此本文将基于现有的研究背景上,通过DEA-Malmquist指数法测算出区域全要素生产率的变动情况并进行分析,并进一步通过双重差分法研究区域政府环境立法对于区域全要素生产率的影响情况。

3 全要素生产率的测算 3.1 测算方法我国全要素增长率的测算是一个重要的命题,并且相对较为复杂,需要以更加严谨的态度去进行,根据《经济研究》、《统计研究》以及《Journal of Productivity Analysis》中的相关文章,在现阶段对我国全要素生产率测度的研究中,常用测度方法有基于新古典经济增长模型的索罗残差法以及基于时间序列的生产函数法。而上述两方面都具有一定的局限,例如索罗残差法应建立在完备制度的假设基础上,生产函数法则难以在分析中包含完备的分析变量。此外,格罗斯科普夫指出上述两种方法均建立在研究单元完全有效的前提假设之上,其会导致估算结果有偏。采用承认无效率存在的随机前沿生产函数模型中的曼奎斯特指数法(Malmquist指数)来测算我国的全要素生产率是一种有效的解决办法。

从狭义效率视角来测度经济增长质量大多采用全要素生产率的变化[24]。本文首先采用DEA-Malmquist指数法测度出我国省域层面的TFP。数据包络分析(Data Envelopment Analysis,DEA)无需对生产函数形式或其分布情况做具体假设,DEAP软件可以提供这种非参数方法的直接运行结果(TFP增长率),只需要输入资本和劳动力等投入要素和期望产出即可。具体构造方法如下:

假设每个省级部门作为决策单位,(xt, yt)、(xt + 1, yt + 1) 分别为该部门t时期和t + 1时期的投入、产出向量,则基于两个时期Malmquist生产率指数几何平均值的t时期到t+1时期TFP的变化率可表示为

|

(1) |

|

(2) |

其中,Dtt(xt, yt) 表示了t时期决策单位到生产技术前沿面的混合距离函数,它同时也表示了技术效率的倒数。M t + 1 t (xt, yt, xt + 1, yt + 1) 即为TFP的变化率,该取值与常数1比较,可以看出该省域决策单位的经济运行效率是提高、不变还是降低。

3.2 测算结果本文通过选择各年度各地区的劳动和资本两种投入和实际GDP产出量作为指标,测算出2003—2017年的TFP指数作为被解释变量。其中,各省各年度的名义GDP根据CPI指数折算为2003年不变价;劳动投入选取各省各年度年底就业人员数;资本投入采取张军、吴桂英等[25]的永续盘存法测算各省各年度实际物质资本存量:

|

(3) |

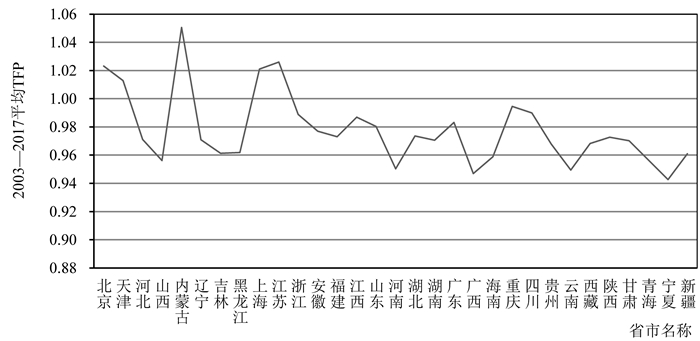

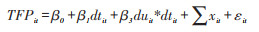

其中,Kt, Kt - 1分别为t年与t-1年的实际资本存量,It为t年当年的固定资产投资总额,Pt为当年固定资产投资价格指数,∂为折旧率。选取单豪杰[26]重新测算的各省2000年的实际资本存量作为基期资本存量,折旧率也选取10.96%,再将各省各年度的固定资产投资总额根据固定资产投资价格指数折算为2000年不变价。为了让被解释变量更符合模型要求,本文通过设置2000年为基期,把TFP增长率转化为其后各年份的TFP指数。各省各年度的名义GDP、CPI指数、名义固定资本形成额、固定资产投资价格指数等数据均来源于国泰安数据库、《新中国60年统计资料汇编》或国家统计局数据网站,各省各年度年底就业人员2011年之前的数据来源于国家统计局的中国统计年鉴,2011年之后的数据由于国家统计年鉴取消了“分地区按三次产业划分的年底就业人员数”而以“分地区城镇就业、城镇私营与个体就业人员数”替代,因此这部分数据来源于各省各年度统计年鉴或统计公报(图 1,图 2)。

|

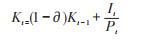

图 1 2003—2017年平均TFP指数变化趋势 Fig.1 Trend of Average TFP Index Change from 2003 to 2017 |

|

图 2 2003—2017年各省平均TFP指数 Fig.2 Average TFP Index of Provinces from 2003 to 2017 |

本文测算结果与朱风慧、刘立丰[27]的结论大致相符,近年来全国整体TFP指数呈波动下降趋势,尤其是在2009— 2014年间,且TFP指数整体处于增长率为负值的下滑趋势,反映了我国传统的粗放型经济增长模式从高速增长转向中高速增长的衰退态势,从2014年起,TFP指数再次呈波动上升趋势,说明全国经济步入新常态。而区域间TFP的指数分布情况在空间上呈“非线性”特征,即东、西部大多省份TFP指数就与平均值相比而言较高,而中部有明显的指数水平“低谷”,省域间经济发展的差异较大,且总体全要素生产率增长较低。

而在环境政策方面,改革开放以来我国环境保护政策立法大致历经了5个变革时期[2, 28, 29]。1973年全国第一次环境保护会议确立的环保工作“三十二字”方针和“老三项”制度(“三同时”制度、排污收费制度、环境影响评价制度)标志了我国环保理念的启蒙;1979年颁布的《环境保护法(试行)》确立了“谁污染、谁治理”的政策,随后1983年全国第二次环境保护会议明确环境保护的基本国策地位,制定了“三建设、三同步、三统一”,其后1989年又在全国第三次环境保护会议提出以“三大政策”、“八项制度”为核心的制度体系为我国环境政策奠定了坚实的基础;1992年联合国环境与发展大会与《中国环境与发展十大对策》将可持续发展作为未来发展战略的必经之路,随后1996年全国第四次环境保护会议实施了《污染物排放总量控制计划》和《跨世纪绿色工程规划》两大举措以及以“三河三湖”治理和“退耕还林”为代表的大规模整治生态工程,拉开了污染防治和生态建设的帷幕;2002年和2006年全国第五次、第六次环境保护大会针对“三个转变”逐渐构建了完整的环境保护对策体系,进一步推进了将环保工作引入市场机制、节能减排以及循环经济;近年来除中央环境政策逐渐完善外,地方环保政策经过了21世纪初的立法高峰期,2008年颁布的《政府信息公开条例》和《环境信息公开办法(试行)》以及2015年的《中华人民共和国立法法》和《新环境保护法》标志着我国区域性环保政策体系更深层次的完善,环境保护政策实践能否真正有效提升全要素生产率,实现“波特效应”,达到生态环境防治与经济增长“双赢效应”仍值得深入研究。

由于在2009年和2014年时,绝大多数地区经历了全要素生产率的低谷,这主要是由于2008年全球经济危机波及的原因,使得国内总体经济出现低迷,而东部及东北部地区更是受创严重,因此从经济危机产生巨大影响的第二年2010年开始,政府积极推行各类政策促进地区经济全要素生产率的提升,本文将样本的时间段最终选取于2004— 2017年省域层面数据,具体划分为2004—2010政策实施前7年(含2010年),与2011—2017政策实施后7年。其次在样本的区域划分方面,基于本文主要研究的是政府环境立法而不是具体的环境规制措施对区域全要素生产率的影响,也就是地方性立法本身这个行为带来的环境政策氛围对区域内宏观微观层面的波动,考虑到政策的滞后性,因此本文将2008年起在国家层面颁布《环境信息公开办法(试行)》以后,2010年起地方政府层面颁布了环境保护相关法律法规的省份视为响应国家号召颁布实施环境政策的省份,共有内蒙古、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、广东、海南、四川、云南、甘肃等13个省份,其余17个省份(除去西藏)视为2010年未实施环境政策的省份。包括:内蒙古:《内蒙古自治区人民政府关于加快推进大宗工业固体废物综合利用的意见》(2013-07-25),《内蒙古自治区人民政府办公厅关于做好冬季采暖期原煤燃烧污染治理工作的通知》(2013-11-08)等①。

4 计量模型、变量和数据说明基于以上研究,可以采用双重差分法的分析框架来实证分析政府环境立法对省级层面全要素生产率的影响及作用机制。双重差分法是检验政策实施效果的重要研究方法之一,其优点在于能够避免被解释变量和解释变量之间的内生性影响,可以通过面板数据样本之间不可观测的异质性得到对政策效果的无偏估计。构建基本模型如下:

|

(4) |

其中,下标i和t代表第i个省份的第t年,β1是地区虚拟变量的系数,β2是时间虚拟变量的系数。地区虚拟变量和时间虚拟变量赋值由实施环境政策的实验组省份和未实施环境政策的对照组省份,以及2010年以后的政策实施后年份和2010年以前(含2010年)的政策实施前年份分别赋值1和0构成。β3是交叉项的系数,也是双重差分估计量,衡量了地方环境政策立法这一行为对全要素生产率的“净”效应,ε是随机扰动项,xit是其他可能对被解释变量造成影响的控制变量,包括环境规制、产业结构、外资依存度、贸易开放度、财政自由度以及地区人均生产总值对数。其中环境规制(environmental regulation,ER)是较为重要的控制变量,一些学者研究发现单纯环境立法的书面文本法律并不能有效改善环境质量或是生产效率,因此指出中国书面法律执行的低效率、低执行率或是政企合谋导致的执法宽松等现象会减弱政策的实际效果,因此需要控制实际环境规制措施的力度来分析政策带来的净效应,本文采取年人均废水与废气治理设施运行费用作为控制的环境规制变量(《中国环境年鉴》自2011年起不再公布固体废物治理费用的相关数据,因此不予考虑);其次产业结构(industrial structure,IS)采取第三产业与第二产业产值比作为指标,由于大多污染排放量较大的化工制造企业均为二次产业,其规模越大,环境政策对其生产率或排污减排成本的影响越高,但同时政企合谋、官商勾结出现的可能性也越高,因此政策实际影响有待进一步分析;外资依存度(FDI)和进出口贸易(Open)可以通过引入外资、打破市场竞争结构、打破地方性政企合谋、地方优惠引进政策等机制影响环境政策的成本或技术效应,本文分别采取地区外商直接投资额占GDP比重和进出口贸易总额占GDP比重衡量外资依存度和进出口贸易;财政自由度(financial free,FF)则由省级财政预算支出与预算收入比值决定,该变量是为了控制地方政治因素对地方经济增长质量的影响;最后是人均GDP对数(Lnpgdp)控制了经济数量方面的发展水平的影响。

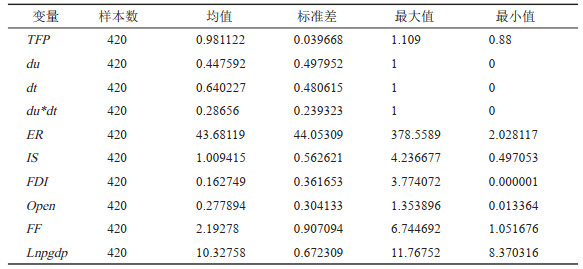

| 表 1 面板数据统计性描述 Tab.1 Statistical Description of Panel Data |

以上数据均来自国泰安数据库、《新中国60年统计资料汇编》、《中国环境年鉴》或国家统计局数据网站等公开信息,经整理、计算所得。

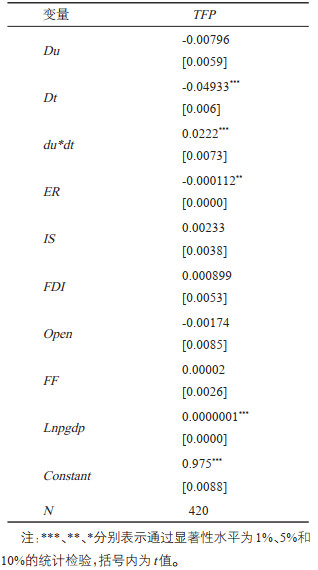

5 实证结果与分析 5.1 基础回归分析本文进行了双重差分法(DID)的计量回归估计,结果见表 2。可以看出,交互项(du*dt)影响系数在1%的统计水平下显著为正。表明由国家或地方政府制定、颁布并实施一系列法律法规等直接性环境政策对地区提高区域全要素生产率、改善区域性环境状况有正向的促进作用。环境政策这类书面法律虽然存在一定弊端,如限制了生产单位对污染处理方式的选择空间,使得生产过程中的环保成本内部化,提高了创新成本;同时书面法律颁布后实际执行过程中可能存在不严格的情况;环境立法又存在滞后效应[16],但环境政策会对区域内生产单位带来公共压力,使企业在排污过程中约束自己的行为;其次,在环保执法力度配合严格以及污染相对较重的省份,通过环保立法、政策等则会起到非常明显的改善效果。环境规制(ER)在影响系数在5%的统计水平下显著为负,本文推测环境规制可能存在一定双重门槛效应,在低于第一门槛值时环境规制强度对全要素生产率的促进作用并不显著甚至有可能适得其反,即提高的治污成本对企业带来的负面影响大于可能带来技术创新的波特效应的正面影响。在其他控制变量方面,产业结构(IS)系数呈正向不显著,表明产业结构的优化能一定程度上提升全要素生产率,增加三次产业的结构比重是经济模式转型、摆脱传统资本劳动要素粗放投入的途径,但影响效果较轻;外资依存度(FDI)为正向不显著,表明引入外资,倒逼区域内企业良性竞争,促进高新技术产业创新,提高资源配置效率,从结果上来说总体促进了地方全要素生产率的提升,同样,影响效果较小;进出口贸易(Open)结果呈负向不显著,本文认为则有可能存在地方政府为了吸引更多的贸易而放松污染排放标准或给予一定的环保优惠政策等行为,导致一定程度的污染排放加剧,从而抵消了一部分其正向影响。财政自由度(FF)为正向不显著,本文是以财政支出与收入比值为测度,该比值越大时地方政府财政支出远远大于收入,即财政赤字越大,此时财政自由度对于地方全要素生产率主要为正向影响则证明财政赤字越大,地方全要素生产率增长越低高,表明政府财政的正向作用。至于人均GDP对数(Lnpgdp)影响系数在1%的统计水平下显著为正,是与大多数文献研究一致的,人均生产总值越多,意味着经济全要素增长率则越高。

| 表 2 回归估计结果 Tab.2 Regression Estimation Results |

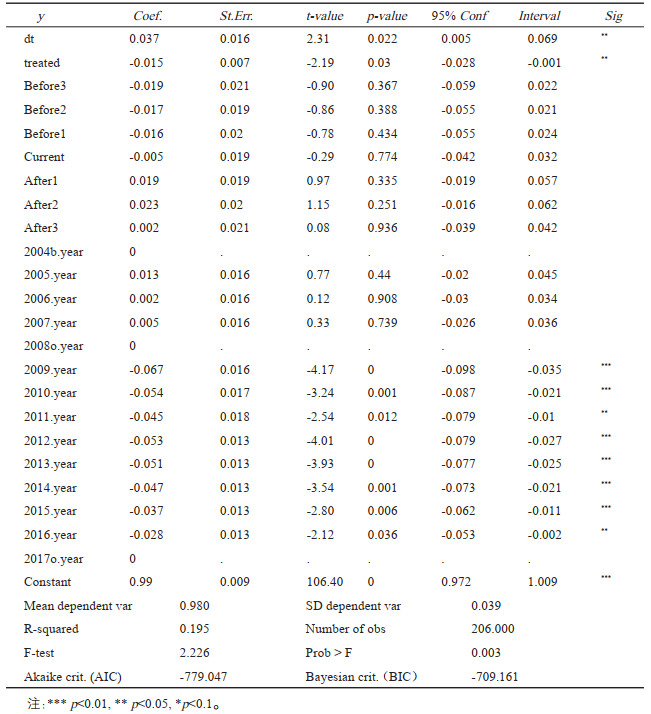

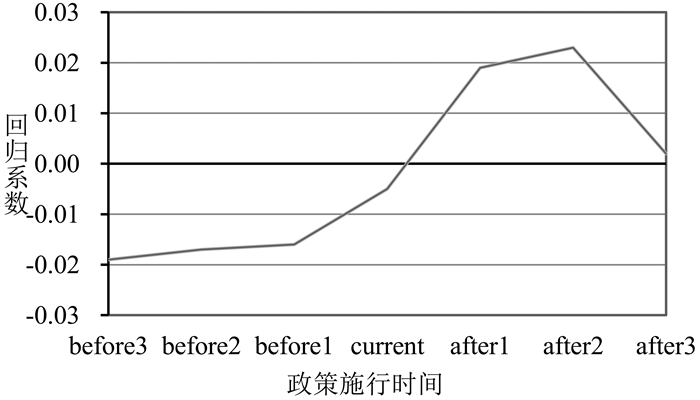

为了证明实验组和控制组数据在环境政策实施之前不存在显著差异,而在政策实施之后可以保持相同的增长趋势,从而反映出真实的政策效应,因此本文对模型结果进行了平行趋势检验,结果见表 3。

| 表 3 平行趋势检验 Tab.3 Regression Results |

将实验组和控制组通过回归分析,得出结果(图 3)。

|

图 3 平行趋势检验 Fig.3 Parallel Trend Test |

可以看出,Before 3、Before 2、Before 1的系数呈负向显著,After 1, After 2, After 3的系数呈正向显著。综上可知,系数在政策前在0以下为负,而政策施行三年后系数呈正向显著。这说明实现组和控制组可以进行比较,而政策效果可能出现在政策颁布后三年,随后又很快消失。

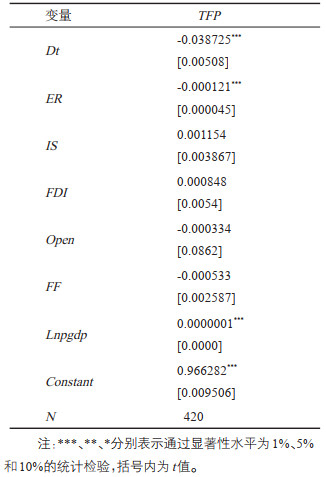

5.3 稳健性检验本文通过单差法对模型结果进行稳健性检验(表 4),只对显著性较强地区变量dt进行控制。检验结果如下:可以看出,核心解释变量dt影响系数在1%的统计水平下显著为正,且系数变化较不明显,与模型分析结果相一致。其余控制变量:环境规制(ER)、产业结构(IS)、外资依存度(FDI)、进出口贸易(Open)、人均GDP对数(Lnpgdp)的检验结果均呈现出了稳健性的特点,其中环境规制(ER)影响系数在1%的统计水平下显著为负,产业结构(IS)系数呈正向不显著,外资依存度(FDI)为正向不显著,进出口贸易(Open)呈负向不显著,人均GDP对数(Lnpgdp)影响系数在1%的统计水平下显著为正。而控制变量财政自由度(FF)体现出了非稳健性的特征,检验结果为负向不显著,与原模型回归估计结果相反。

| 表 4 稳健性检验 Tab.4 Robustness test |

从以上研究可看出,当前我国面临经济增长速度减缓,省级区域间发展差距较大;同时,环境问题、人口老龄化问题、能源短缺等问题也急需得到重视。因此,如何正确的转变经济发展方式,保证经济增长速度和质量同时兼顾,使区域间协调一体化发展,促进我国走向可持续的高质量发展道路则亟待解决。

本文首先以DEA-Malmquist指数法测度了2004—2017年我国各省域层面的指数TFP,发现近年来我国整体TFP指数水平处于下滑趋势,尤其是在2009—2014年间,反映了我国阶段性传统的粗放型经济增长模式从高速增长转向中高速增长的衰退,而区域间TFP的指数分布情况在空间上呈“非线性”特征,省域间经济发展的差异较大,总体经济全要素增长率较低。其次本文使用双重差分法实证研究了我国地方环境立法对于地方全要素增长率的实际影响,研究发现由地方政府颁布实施的环境政策或环境规制措施可以有效提升地方全要素增长率,地方政府每颁布一项规章制度,地方全要素生产率则会上升0.02个百分点。但是过于严格的地方环境规制也可能会抑制全要素生产率的发展,原因是提高的治污成本对企业带来的负面影响大于可能带来技术创新的波特效应的正面影响。

基于此,本文提出以下建议:首先,地方政府应因地制宜,根据区域具体的生态环境状况和经济发展需求,制定适合的环境保护法案,针对区域内的经济水平及污染排放情况,对市场机制进行合理配置,并对不同部门机构进行合理的权限分配;其次,地方政府应促进市场一体化的同时并制定实时的发展目标,将相关制度进行标准化和系统化,让竞争性市场推动利益主体主动考虑环保成本并推动技术创新;同时也需要考虑宏观经济发展速度,优化产业结构和所有制结构,积极引导资源的有效配置,实现经济与环境共同发展,经济增长数量和质量双赢;最后加强监管力度,敢于打破政企合谋的地方式腐败结构,构建合理的地方政府绩效考核机制,将投入高、周期长的公共行业,例如教育、医疗、社保、环保等领域的投资作为长远战略,实现区域经济的可持续发展。

注释:

① 内蒙古:《内蒙古自治区人民政府关于加快推进大宗工业固体废物综合利用的意见》(2013-07-25),《内蒙古自治区人民政府办公厅关于做好冬季采暖期原煤燃烧污染治理工作的通知》(2013-11- 08),《内蒙古自治区人民政府办公厅关于加快全区公路和铁路沿线农村牧区危房改造和村庄整治工作的意见》(2013-11-18),《内蒙古自治区人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的意见》(2013-12-31)。

吉林:《吉林省人民政府关于2010年度环境保护目标责任制考核情况的通报》(2011-06-30),《吉林省人民政府关于加强农村环境保护工作的意见》(2011-07-06),《吉林省人民政府关于印发吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则的通知》(2013-10-21),《吉林省禁止生产销售和提供一次性不可降解塑料购物袋、塑料餐具规定》(2014-10-21)。

黑龙江:《关于印发2010年黑龙江省主要污染物总量减排计划的通知》(2010-05-17),《2009年黑龙江省固体废物污染环境防治信息发布工作情况的报告》(2010-07-09),《关于呈送 < 城镇污水处理厂污泥污染环境防治管理规定>修改意见的报告》(2011-08-15),《关于 < 黑龙江省“十二五”主要污染物总量削减目标责任书>修改意见的报告》(2011-09-09),《关于黑龙江省地方环境质量标准和污染物排放标准核实情况的报告》(2012-03-02),《关于加强畜禽养殖污染减排工作的通知》(2012-11-07),《关于印发黑龙江省2013年整治违法排污企业保障群众健康环境保护专项行动实施方案的通知》(2013-06- 14),《关于呈报 < 2014年黑龙江省主要污染物总量减排计划>》(2014-04-21)。

江苏:《环境行政处罚办法》(2010-02-10),《关于进一步加强沿江沿河化工石化企业环境污染隐患排查整治工作的通知》(2010-10- 12),《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》(2011- 06-13),《关于城镇污水集中处理设施直接排放污水征收排污费有关问题的复函》(2011-07-26)。

浙江:《关于公布2010年度浙江省强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》(2010-04-15),《关于印发浙江省主要污染物总量减排监测体系建设运行考核办法》(2010-05-11),《关于印发浙江省环境保护行政处罚实施规范(2010修订版)的通知》(2010-07-11),《关于进一步加强环境污染治理设施运营管理工作的通知》(2011-04- 06),《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》(2012-02-24),《关于加强工业企业污染场地开发利用监督管理的通知》(2013-04-19),《关于进一步加强钱塘江流域涉水类重点污染源环境监管工作的意见》(2014-08-08)。

安徽:《关于进一步做好全省污染源普查动态更新调查工作的通知》(2010-03-10),《关于做好近阶段主要污染物总量减排工作的通知》(2011-06-10),《安徽省环境保护厅关于2011年全省城市环境综合整治定量考核结果的通报》(2013-09-02),《安徽省环保厅关于进一步加强进口固体废物环境风险监管工作的通知》(2014-07-25)。

福建:《福建省环保厅关于加强国控重点污染源监管工作的通知》(2010-01-15),《福建省环保厅关于印发福建省2011年主要污染物总量减排监测体系建设实施方案的通知》(2011-05-18),《福建省环保厅关于开展重点整治小流域水质监测工作的通知》(2012-02- 16),《福建省环保厅关于加强环境污染治理设施运营资质管理工作的通知》(2013-03-06),《福建省环保厅关于印发福建省主要污染物排污权指标核定管理办法(试行)的通知》(2014-07-18)。

江西:《江西省环境保护厅关于组织申报2012年省级农村环境综合整治项目的通知》(2012-08-28),《关于印发2011年度江西省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准的通知》(2012-09-24),《江西省环境保护厅关于印发2014年江西省自然生态和农村环境保护工作要点的通知》(2014-03-07)。

广东:《贯彻全国会议精神省政府召开全省环保专项行动电视电话会议要求确保完成污染减排任务保障亚运环境质量》(2010-04- 12),广东省环境保护厅关于转发国家环保部《进口废船环境保护管理规定(试行)》、《进口废光盘破碎料环境保护管理规定(试行)》和《进口废PET饮料瓶砖环境保护管理规定(试行)》的通知(2010-12- 21),《广东省环境保护厅办公室转发环保部办公厅关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》(2012-03-15),《广东省发展和改革委员会关于实施差别化环保准入促进区域协调发展的指导意见》(2014-04-08)。

海南:《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》(2011-04-06),《海南省环境保护条例(2012年修订)》(2012-09- 19),《转国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》(2014-12- 10)。

四川:关于印发《四川省2010年主要污染物总量减排监测体系建设计划》和《四川省2010年主要污染物总量减排监测体系建设计划实施方案》的通知(2010-07-02),关于印发《2011年四川省整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动工作方案》的通知(2011-04- 15),关于印发《四川省主要污染物总量减排监测体系建设考核办法(试行)》的通知(2012-03-29),关于印发《四川省地下水污染防治规划(2012-2020年)》的通知(2013-06-18),《四川省环境保护厅关于进一步加强农村环境连片整治项目建设与管理的通知》(2014-06- 16)。

云南:《云南省环保厅关于重点企业强制性清洁生产审核机构资格认可有关事宜的通知》(2010-04-13),云南省环境保护厅公告第1号《云南省污染源自动监控系统管理办法》(2011-02-25),《关于印发云南省2012年整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动实施方案的通知》(2012-04-17),《云南省环境保护厅关于进一步加强全省污水处理厂建设项目环境保护“三同时”管理的通知》(2014-01- 12)。

甘肃:《甘肃省人民政府关于对污染减排重点项目实施预警监控的通知》(2010-08-19),《甘肃省人民政府办公厅关于进一步加强全省含铬废物污染防治工作的通知》(2011-11-22),《甘肃省人民政府办公厅关于2012年上半年省政府环保目标责任书落实情况及污染减排工作进展情况的通报》(2012-07-19),《环保厅关于开展工业企业环境保护标准化建设工作实施意见的通知》(2013-03-19),《印发2014年整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动工作方案的通知》(2014-06-30)。

| [1] |

中华人民共和国国家统计局. 中华人民共和国2004年国民经济和社会发展统计公报[J]. 中国统计, 2005(3): 4-8. [National bureau of statistics of the People's Republic of China. Statistical bulletin of national economic and social development of the People's Republic of China in 2004[J]. China Statistics, 2005(3): 4-8.] |

| [2] |

范允行, 李明华. 论中国环境政策的变迁[C]//浙江省社会学学会、浙江省林学院. 秩序与进步: 社会建设、社会政策与和谐社会研究-浙江省社会学学会成立二十周年纪念暨2007学术年会论文集. 杭州: 浙江省社会学学会, 2007: 278-284. [Fan Yunxing, Li Minghua. The research on the change of environmental policy in China[C]//Zhejiang Sociological Society, Zhejiang Forestry College. Order and Progress: Social Construction, Social Policy and Harmonious Society: 20th Anniversary of Zhejiang Sociological Society and 2007 Academic Annual Conference Proceedings. Hangzhou: Sociology Society of Zhejiang Province, 2007: 278-284.]

|

| [3] |

Rassier D G, Earnhart D. Does the Porter hypothesis explain expected future financial performance? The effect of clean water regulation on chemical manufacturing firms[J]. Environmental & Resource Economics, 2010, 45(3): 353-377. |

| [4] |

Copeland B R, Taylor M S. Trade, tragedy, and the commons[J]. American Economic Review, 2004, 99(3): 725-749. |

| [5] |

Lanoie P, Patry M, Lajeunesse R. Environmental regulation and productivity: Testing the porter hypothesis[J]. Journal of Productivity Analysis, 2008, 30(2): 121-128. DOI:10.1007/s11123-008-0108-4 |

| [6] |

Porter M E. America's green strategy[J]. Scientific American, 1991, 264(4): 193-246. |

| [7] |

Domazlicky B R, Weber W L. Does environmental protection lead to slower productivity growth in the chemical industry?[J]. Environmental & Resource Economics, 2004, 28(3): 301-324. |

| [8] |

Porter M E, Claas V D L. Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship[J]. Journal of Economic Perspectives, 1995, 9(4): 97-118. DOI:10.1257/jep.9.4.97 |

| [9] |

Rhoades S E. The economist's view of the world: Government, markets, and public policy[J]. The American Political Science Review, 1985, 81(1): 331-341. |

| [10] |

Siegel P B, Johnson T G. Measuring the economic impacts of reducing environmentally damaging production activities[J]. The Review of Regional studies, 1993, 23(3): 237-253. |

| [11] |

范丹, 王维国, 梁佩凤. 中国碳排放交易权机制的政策效果分析——基于双重差分模型的估计[J]. 中国环境科学, 2017, 37(6): 2383-2392. [Fan Dan, Wang Weiguo, Liang Peifeng. Analysis of the policy effect of China's emissions trading rights mechanism: Estimation based on difference model[J]. China Environmental Science, 2017, 37(6): 2383-2392. DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2017.06.049] |

| [12] |

原毅军, 耿殿贺. 环境政策传导机制与中国环保产业发展——基于政府、排污企业与环保企业的博弈研究[J]. 中国工业经济, 2010(10): 65-74. [Yuan Yijun, Geng Dianhe. The transmission mechanism of environmental policy and the development of China's environmental protection industry: Based on the game study of the government, polluters and environmental protection enterprises[J]. China Industrial Economics, 2010(10): 65-74.] |

| [13] |

张志强. 环境规制提高了制造业产业链前沿技术的吸收能力吗[J]. 经济理论与经济管理, 2016, 36(8): 89-101. [Zhang Zhiqiang. Does environmental regulation improve the absorptive capacity of frontier technology in the manufacturing industry chain[J]. Economic Theory and Business Management, 2016, 36(8): 89-101.] |

| [14] |

包群, 邵敏, 杨大利. 环境管制抑制了污染排放吗?[J]. 经济研究, 2013, 48(12): 42-54. [Bao Qun, Shao Min, Yang Dali. Do environmental regulations curb emissions?[J]. Economic Research Journal, 2013, 48(12): 42-54.] |

| [15] |

秦琳贵, 沈体雁. 地方政府竞争, 环境规制与全要素生产率[J]. 经济经纬, 2020, 37(5): 7-14. [Qin Lingui, Shen Tiyan. Local government competition, environmental regulation and total factor productivity[J]. Economic Survey, 2020, 37(5): 7-14.] |

| [16] |

许士春, 何正霞, 龙如银. 环境规制对企业绿色技术创新的影响[J]. 科研管理, 2012, 33(6): 67-74. [Xu Shichun, He Zhengxia, Long Ruyin. The impact of environmental regulation on enterprise green technology innovation[J]. Science Research Management, 2012, 33(6): 67-74.] |

| [17] |

李树, 翁卫国. 我国地方环境管制与全要素生产率增长——基于地方立法和行政规章实际效率的实证分析[J]. 财经研究, 2014, 40(2): 19-29. [Li Shu, Weng Weiguo. Local Environmental regulation and total factor productivity growth in China: An empirical analysis based on the actual efficiency of local legislation and administrative regulations[J]. Journal of Finance and Economics, 2014, 40(2): 19-29.] |

| [18] |

涂正革. 环境、资源与工业增长的协调性[J]. 经济研究, 2008(2): 93-105. [Tu Zhengge. The coordination of environment, resources and industrial growth[J]. Economic Research Journal, 2008(2): 93-105.] |

| [19] |

解垩. 环境规制与中国工业生产率增长[J]. 产业经济研究, 2008(1): 19-25, 69. [Xie e. Environmental regulation and China's industrial productivity growth[J]. Industrial Economics Research, 2008(1): 19-25, 69.] |

| [20] |

徐成龙, 任建兰, 程钰. 山东省环境规制效率时空格局演变及影响因素[J]. 经济地理, 2014, 34(12): 35-40. [Xu Chenglong, Ren Jianlan, Cheng Yu. Spatial and temporal pattern evolution and influencing factors of environmental regulation efficiency in Shandong province[J]. Economic Geography, 2014, 34(12): 35-40.] |

| [21] |

Yang L, Ouyang H, Fang K N, et al. Evaluation of regional environmental efficiencies in China based on super-efficiency-DEA[J]. Ecological Indicators, 2015, 51(5): 13-19. |

| [22] |

陈浩, 陈平, 罗艳. 京津冀地区环境效率及其影响因素分析[J]. 生态经济, 2015, 31(8): 142-146, 150. [Chen Hao, Chen Ping, Luo Yan. Environmental efficiency and influencing factors in Beijing-TianjinHebei region[J]. Ecological Economy, 2015, 31(8): 142-146, 150.] |

| [23] |

李宁, 李铁滨, 房艳刚, 等. 吉林省县域经济效率时空格局演化研究[J]. 地理科学, 2019, 39(8): 1293-1301. [Li Ning, Li Tiebin, Fang Yangang, et al. The spatial-temporal evolution of county economic efficiency in Jilin province[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(8): 1293-1301.] |

| [24] |

俞林, 冯依然, 胡梦飞. 基于要素配置效率和利用效率视角的全要素生产率研究[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2019, 49(4): 184-194. [Yu Lin, Feng Yiran, Hu Mengfei. Research on total factor productivity from the perspective of factor allocative efficiency and utilization efficiency[J]. Journal of Zhejiang University(Humanities And Social Sciences), 2019, 49(4): 184-194.] |

| [25] |

张军, 吴桂英, 张吉鹏. 中国省际物质资本存量估算: 1952-2000[J]. 经济研究, 2004(10): 35-44. [Zhang Jun, Wu Guiying, Zhang Jipeng. Estimation of China's provincial physical capital stock: 1952-2000[J]. Economic Research Journal, 2004(10): 35-44.] |

| [26] |

单豪杰. 中国资本存量K的再估算: 1952-2006年[J]. 数量经济技术经济研究, 2008, 35(10): 17-31. [Shan Haojie. A review of China's capital stock K: 1952-2006[J]. The Journal of Quantitative and Technical Economics, 2008, 35(10): 17-31.] |

| [27] |

朱风慧, 刘立丰. 我国产业结构升级与经济高质量发展——基于地级及以上城市经验数据[J]. 云南财经大学学报, 2020, 36(6): 42-53. [Zhu Fenghui, Liu Lifeng. Upgrading of industrial structure and high-quality economic development in China: Based on empirical data of prefecture-level and higher cities[J]. Journal of Yunnan Finance and Trade Institute, 2020, 36(6): 42-53.] |

| [28] |

骆建华. 环保30年重大变革[J]. 环境保护, 2008(21): 9-11. [Luo Jianhua. Environmental change in 30 years[J]. Environmental Protection, 2008(21): 9-11.] |

| [29] |

郑少华, 王慧. 中国环境法治四十年: 法律文本、法律实施与未来走向[J]. 法学, 2018(11): 17-29. [Zheng Shaohua, Wang Hui. Forty years of environmental rule of law in China: Legal text, legal implementation and future trend[J]. Law Science, 2018(11): 17-29.] |