随着中国经济社会发展水平的快速提升,航空出行成为居民出行的一种重要方式。航空运输缩短了空间距离,加快了流动频率,并不断改变着人们对世界、对时空概念的认知。自2014年民航局《关于促进低成本航空发展的指导意见》出台后,低成本航空加快了国内航线布局和机场建设,据不完全统计,中国目前约有235个机场,到2035年,中国将需要约450个机场,届时中国民航旅客吞吐量将占到全世界的1/4①。居民出行选择更为多元,出行更为便捷。与此同时,航空运输和机场建设也在很大程度上强化或改变着中国城市体系空间格局。

自上世纪90年代开始,就有地理学者开始关注航空运输与城市格局的关系。郭文炯等[1]通过对中国城市航空运输职能等级层次的分析,揭示出在宏观层面上,城市航空运输联系是中国城市体系特征的反映。周一星等[2]以航空港客运量和每周航班数为基础,分析得出中国城市体系结构与航空网络结构特点具有一致性。王法辉等[3]利用定量模型分析方法,研究了1980—1998年中国航空运输体系发展特征,得出中国航空运输的发展对中国社会经济空间结构调整具有重要作用,航空体系的空间重心向东南偏移,而中国经济每增长1%,则航空运量增长1.72%。王娇娥等[4]则针对中国机场存在空间布局不均衡、等级结构不合理和服务水平空间表现不一致等问题,利用定量模型和GIS方法,研究发现中国城市机场体系表现为以“京沪穗”为核心的“鼎形”空间系统,航空客流趋向东部沿海地区集聚,空间联系和拓展具有明显的层级性和轴辐式网络特征,并再次证实中国机场体系的结构与全国或区域城市体系结构有一定的相互联系。宋伟等[5]学者基于不同年份的国内航空客运统计数据,分析得出通过航空客运方式产生的空间联系主要集中于东部地区,中部地区在航空网络重要性方面落后于西部。

伴随从关注物质实体到关注人本需求研究的转化,航空出行需求和选择研究成为热点。陈维忠等[6]利用北京市航空旅客问卷调查数据,采用结构相似系数和序数逻辑回归模型,分析得出北京地区旅客出行具有“近谷远峰”的空间性,其交通方式的选择具有“航进陆退”的发展趋势和“近汽远飞”的空间特征。随着高铁的快速发展,针对高铁与航空出行选择的研究也成为热点,王绍博等[7]研究表明:与高铁客运市场相比,航空客运市场区域发展更加均衡;与东西部中心城市相比,中部中心城市旅客出行选乘高铁的概率更高;从交通出行综合效用视角,中国大多数中心城市间交往的最好出行方式依旧是航空出行。丁金学等[8]依据城市机场规模和位置关系,分析得出高铁对小城市机场的影响要大于对大城市机场的影响,对中间地带城市机场的影响要大于对两端城市机场影响的一般规律。

人口迁徙是城际要素相互联系与相互作用的主要载体,一直以来都是地理学者关注的热点问题。随着手机数据、位置数据等地理大数据分析应用技术的日趋完善,地理学者从网络特征、综合特征、动态特征等视角更全面地探究城际出行规律。李涛等[9, 10]利用腾讯平台提供的居民城际出行数据,从城市节点、城际关联及网络集聚角度,对工作日、节假日和国庆假期的居民城际出行模式、网络结构特征和网络异质性进行了分析研究。唐锦玥等[11]基于微博签到大数据,通过分析长三角人口日常移动的城际格局发现,人口流动具有向多核心极化的分布特征,受到省级行政边界阻碍,并存在明显的省际差异。张蓉等[12]利用春运期间腾讯迁徙平台中的人口流动数据,采用复杂网络分析方法以及转变中心性和转变控制力等指标,对比分析了航空、铁路和公路3种交通方式下的中国居民城际出行网络结构特征。此外,多学科学者开启利用大数据对居民出行行为的研究,包括对居民出行活动特征[13]、城市通勤出行特征[14]、个人出行行为特征[15]、居民出行信息挖掘[16]以及居民出行空间效应[17]等方面,也包括针对武汉[18]、上海[19]、北京[20]等城市典型案例的研究。

综上,现阶段对航空出行的研究,包括利用位置数据,多集中在城际出行规律及网络特征分析,且大多数采用的是航线运行频次数和网络分析的方法,在居民出行研究中多集中在城市内部交通活动,对航空出行时空特征和不同场景下的比较研究较少。本文立足前人研究基础,利用腾讯位置大数据,从两个方面深化已有研究,一是从研究方法层面探究位置大数据在城市内部特定区域——机场范围内的特定人口分布,二是利用所得人口分布探测城市居民在工作日和五一假日两种场景下的航空出行时空特征以及与城市格局的关系。

2 数据与方法 2.1 数据来源研究数据包括腾讯位置数据、全国民用机场POI数据、全国民用机场矢量面数据、中国民航局官网(http://www.caac.gov.cn)发布的2019年全国民用机场旅客吞吐量数据以及《中国城市建设统计年鉴》提供的2018年全国城市城区常住人口数据。

位置数据由腾讯位置服务(LBS)提供的2019年4月28日至5月10日分时段全国定位请求数据,约3000万条,每条数据包含经度、纬度、时间和定位请求量4个属性。数据均经过脱敏处理,不涉及用户隐私。

全国民用机场矢量面数据则是通过百度地图JavaScript API,使用基于Python Scrapy的开源框架,抓取各城市机场边界经纬度信息,再通过遥感图像校正获取航站楼(含跑道)的用地边界信息,利用Python中pyshp库将各城市机场边界经纬度信息转换为各机场面域单元,作为筛选航空出行人数值的基本单元。

2.2 研究方法根据相关文献,腾讯位置大数据具有用户量多、时空粒度高且与人们生活息息相关等特点,目前被应用于城市间人口流动[21]、城市空间联系模式[22]、人口时空模式研究[23, 24],以及精细尺度的人口空间化研究[25]。其理论依据在于腾讯位置数据聚合了一定区域内的位置服务的定位请求次数,与区域内的人数具有强相关,能够在一定程度上反映区域内人群聚集程度[26]。人口数据空间化就是按照一定的参数和模型来模拟人口在一定时间和一定地理范围内的空间分布状态[27]。通过人口数据空间化能够精确刻画人口在地理空间上的分布位置及数量信息,揭示人口统计数据的地理学意义[28, 29]。

本文即是在借鉴人口数据空间化研究模型的基础上,结合腾讯位置大数据的特点,选择了面积权重法,其原理是假设面域单元内同类别分区上人口分布均匀,通过面插值方法可方便地表达各统计单元信息[29],同时还能够保证源区与目标区的属性总量相等[30]。由此定义公式:

|

(1) |

其中:P为任一机场的到访人数值,Si为机场面域单元在第i格网中的面积,Di为第i个格网的定位请求量,n为机场所占格网的总数。

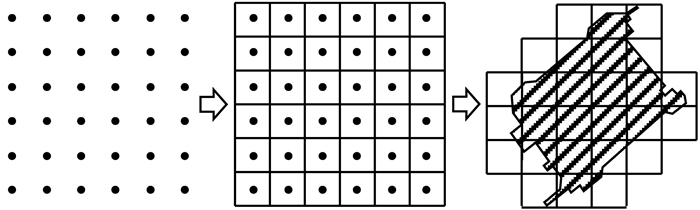

假设机场到访者在机场面域单元内均匀分布,运用ArcGIS计算每个机场面域单元在每个数据点所辐射的1 km×1 km格网内所占面积大小,通过面插值剔除机场边界范围以外的定位请求量的影响,根据公式(1)对每个机场面域单元进行空间插值,拟合机场面域单元内的机场到访人数值。空间插值过程如图 1所示。通过空间插值和PostgreSQL空间数据库,计算可得全国215个民用机场边界范围内,从2019年4月28日到2019年5月10日的每日机场到访人数值,用来表征城市居民的航空出行特点。

|

图 1 空间插值过程 Fig.1 Spatial Interpolation Process |

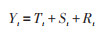

为了进一步分析五一假期前后全国城市机场到访人数值的时间变化特征,本研究采用时间序列分解法,从全国日均机场到访人数值的时间序列中解析趋势变化。时间序列分解法是以概率统计学为基础,通过对历史统计数据序列的模型化处理来揭示现象的时间变化特征。针对全国机场连续13天的日均机场到访人数值所构成的时间序列Yt进行加性分解,提取趋势项、季节项和剩余项,加性模型公式表达如下:

|

(2) |

其中:Tt为趋势项,St为季节项,Rt为剩余项,可以直观地得出机场到访人数值随时间的变化趋势、周期特性与波动特征。

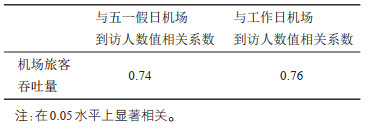

基于Python 3.7环境,使用skLearn库在Pycharm平台中分别计算工作日及五一假日的日均机场到访人数值与2019年机场旅客吞吐量的Pearson相关系数。由表 1可知,2019年机场旅客吞吐量与机场到访人数值呈强相关,均超过0.7。结果表明机场到访人数值与机场旅客吞吐量关联性强,可以用于反映五一假日及工作日的机场旅客出行。

| 表 1 描述性统计量相关系数 Tab.1 Correlation Coefficient of Descriptive Statistics |

本文是基于工作日和五一假日两种不同场景下,针对城市居民航空出行特征分析,进而探究其与城市格局的关系。因此,选择工作日与五一假日前后连续的两周数据,一是临近的时间可以消除季节因素对旅客的影响,二是考虑到居民在五一假期前后,其出行行为的惯性和缓冲性,而假期前后连续两周的数据可反映普通工作日的一般特征。

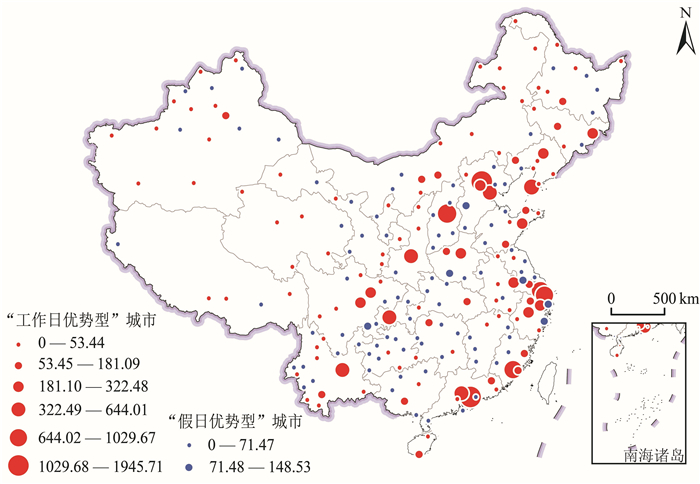

3 结果与分析 3.1 航空出行的空间特征计算得到工作日期间(2019年4月28日至4月30日,2019年5月5日至5月10日)及五一假日期间(2019年5月1日至5月4日)的全国机场日均到访人数值,并进行归一化处理。按照全国机场日均到访人数差值计算结果,将差值变化为正的划分为“工作日优势型”城市,差值变化为负的划为“假日优势型”城市,通过自然间断点分级法进行分级,得到两种类型城市机场到访人数差值在空间维度上的分级特征(图 2)。

|

图 2 城市机场到访人数差值的空间分布 Fig.2 Spatial Distribution of Changes in the Visitor Difference of Urban Airports 注:底图来源于自然资源部标准地图服务网站(http://bzdt.ch.mnr.gov.cn/)1∶2200万标准地图(审图号:GS(2019)1831),底图无修改。 |

总体上,全国城市机场到访人数差值变化呈现东部沿海高于内陆地区的特点,这与前人研究文献结果基本一致,即航空出行空间特征在一定程度上反映了中国城市的空间格局。从全国尺度来看,城市机场到访人数差值变化的分级形态体现出中国城市群空间分布的多核心、多层次结构形态。比较“工作日优势型”与“假日优势型”城市机场到访人数差值变化,59%的城市机场其工作日机场到访人数值要高于假日机场的到访人数值。从区域尺度来看,各区域内部的城市机场到访人数值在工作日与五一假期的差值等级分化更多,变化幅度差异更显著。在空间上表现为京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等经济发达地区的中心城市更偏向“工作日优势型”城市。其中,京津冀城市群以北京和天津为变化高值区,形成了双中心格局,长三角地区则表现为环杭州湾多极分布特点,粤港澳大湾区则以广州、深圳为主的双极分布格局,以郑州、武汉等省会城市为主的华中地区各机场整体到访人数差值变化幅度较低,西南地区表现出“工作日优势型”的城市机场则多集中于成渝城市群,诸如重庆、成都、绵阳,而华中及西南地区的非区域中心城市更偏向“假日优势型”城市,其机场到访人数值在五一假期均有小幅增加,但变化幅度不剧烈,差异不显著。此外,像大连、青岛、厦门和昆明等旅游热门城市,其机场到访人数差值比肩或高于各自所在区域的中心城市。还有一些省会城市,如太原和沈阳,其机场到访人数差值的变化程度反映出所在省域内的城市规模呈首位分布的特点。

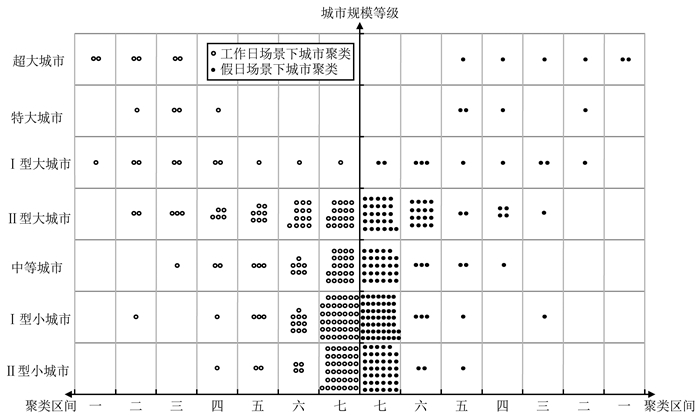

为了更进一步探究工作日、五一假日各机场到访人数值与城市格局的关系,利用K-means方法,分别对工作日和五一假日两个场景下的204个城市的机场到访人数值进行聚类,从高值到低值依次分为七类,并依据国务院发布的《关于调整城市规模划分标准的通知》 ②以城区常住人口为统计口径,将各机场所在的城市规模等级归为“五类七档”,绘制工作日和五一假日场景下各机场所属城市聚类与城市规模等级的散点分布图(图 3)。

|

图 3 工作日与五一假日机场所属城市聚类与城市规模等级的散点分布 Fig.3 Working Day and May Day: Scatter Distribution of Airport Cities Cluster and Urban Scale Grade |

首先,工作日和五一假日场景下,各城市的机场到访人数值聚类与城市规模等级的散点分布呈现“规模大集聚少,规模小集聚多”的分布特征。即在两类场景下,超大城市、特大城市等多位于高值聚类区间,其数量分布稀疏,中等城市、小城市则多位于低值聚类区间,其数量分布密集,反映了两类场景下的居民航空出行聚类等级分化与其所在城市规模之间的强关联性。其次,根据与城市规模等级的关联性,可以进一步推断,城市机场的空间格局在某种程度上接近城市等级规模金字塔,且在工作日及假日场景下,超大城市及特大城市的聚类分布没有较大变化,反映出规模城市的极化效应明显,而分布在第七类的城市数量要远多于分布在高值区间的城市数量,即多数中小城市的机场到访人数均处于同一规模。再者,与假日场景相比,在工作日场景下,大城市、中等城市及小城市分布在更高一级聚类区间的城市数量更多,说明工作日场景下居民选择航空出行的城市占比更高。

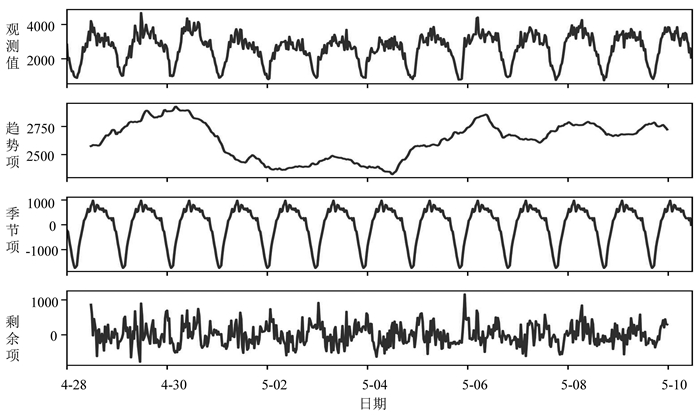

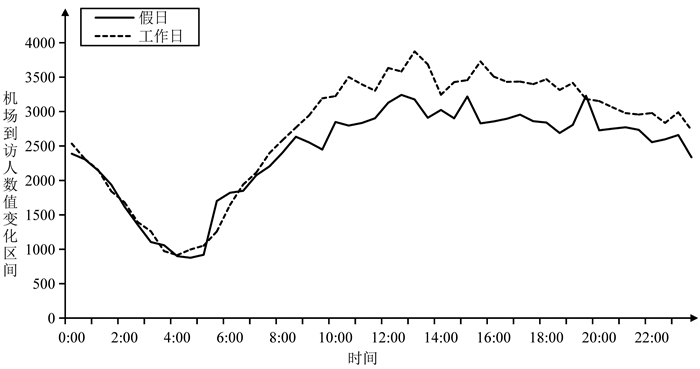

3.2 航空出行的时间特征本文在研究全国城市航空出行空间特征的同时,利用位置大数据的时间序列优势,以30分钟为时间粒度,从时间连续变化的微观尺度,探究城市居民在工作日和五一假日航空出行的时间特征。首先,对全国机场13天日均机场到访人数值所构成的时间序列进行加性分解(图 4),其次用每小时为刻度,测度全国尺度下24小时的机场到访人数值在工作日和五一假日场景下的日均时段变化特征(图 5)。

|

图 4 连续13天全国机场日均机场到访人数值时间序列分解 Fig.4 Time Series Decomposition of Average Airport Visitors for 13 Consecutive Days |

|

图 5 五一假日与工作日24h机场到访人数时序变化 Fig.5 Time Sequence Change of 24 Hours Airport Visitors on Holiday and Workday |

由趋势项可以得出,13天内的全国机场的日均机场到访人数值变化从节前趋于降低,至节中达到低谷,节后逐渐恢复并呈周期波荡。节前4月28日至4月30日机场到访人数值逐渐增加。由于五一假日的休息调节,造成机场到访人数值的整体下降。节后5月5日至5月10日由于工作日恢复往常工作,机场到访人数值逐渐恢复到平时的趋势水平。季节项展现出明显的周期性特点,确定机场到访人数值的变化周期为24 h。通过剩余项可以得出,变量值在0值附近周期性稳定波动,说明趋势项和季节项非常合理,机场到访人数值的变化周期性较强,随机变化量较小,且比较稳定。

总体来看,工作日及五一假日期间,机场到访人数值的时间序列日变化趋势呈现先降后升随后趋于平缓的波动特征,大致可以分为三个阶段。①下降阶段(0点到4点):五一假日和工作日机场到访人数值一致,均呈现下降趋势,尽管有“红眼”航班,但总体上,夜间机场航班数量在凌晨4点降至最低,机场到访人数呈下降趋势,与工作日相比,五一假日夜间机场到访人数有后置现象,大约后置1到1.5小时。②上升阶段(4点到11点):随着日间来临,居民出行活动趋于频繁,五一假日和工作日机场到访人数随时间逐步上升。具体来看,5点到7点时间段,假日机场到访人数值增长趋势明显快于工作日,而4点到5点、7点到11点时间段工作日的机场到访人数值高于五一假日。③波动阶段(11点到24点):从中午以后一直到凌晨这段时间,是机场最为繁忙的阶段,到访人数高位震荡,与工作日相比,五一假日下午3点和晚上8点前后到访人数峰值明显,且提前2小时进入波动期,这可能是由于假期旅客出游“赶时间”的需求,出行较工作日更加偏早,以留出充裕时间用于交通周转,更快到达目的地。

4 结论与讨论 4.1 结论本文以2019年4月28日—5月10日的腾讯位置大数据为数据源,从连续性的时空间变化特点入手,分析中国城市居民航空出行的时空分布特征。研究结果表明:

(1)中国城市机场到访人数差值变化在空间上呈现东部沿海高于内陆地区的特点,在一定程度上反映出中国城市人口分布和空间格局的一般特征。从区域尺度,京津冀城市群以北京和天津为高值区,形成了双中心格局,而长三角地区则表现为环杭州湾多极分布特点,华中地区各机场整体到访人数较低,西南地区主要以成都、重庆为主。

(2)59%的中国城市机场,其工作日机场到访人数值要高于假日机场的到访人数值,工作日场景下居民选择航空出行的城市占比更高,偏向性明显。空间上则表现为京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等经济发达地区的中心城市更偏向“工作日优势型”,而中部地区及西南部地区的非区域中心城市更偏向“假日优势型”。

(3)在工作日和假日两类场景下,各城市的机场到访人数值聚类与城市规模等级的散点分布呈现“规模大集聚少,规模小集聚多”的分布特征,聚类等级分化与该城市规模之间关联性较强,在某种程度上接近城市等级规模金字塔。

(4)从居民航空出行的时间序列日变化来看,呈现以24小时为周期的下降、上升和波动变化趋势。与工作日相比,五一假日提前2小时进入波动期,且居民假日航班时间选择更偏向在下午3点和晚上8点前后。

4.2 讨论位置大数据应用于城市居民航空出行时空特征分析是本文研究的主线,在研究过程中发现,位置数据在探究功能区(机场)一定时间序列的静态格局特征需要解决2个关键问题,一个是功能区域边界的划定,在本文中是利用POI和遥感影像校正方法得到航站楼和跑道在内的研究区;二是数据精准化问题,本文利用人口空间化方法,从位置请求的点源数据向功能区的面源数据的转化,通过面插值剔除机场边界范围以外的定位请求量的影响,得到相对精准的机场到访人数值,尽管本研究依然存在不能有效剔除在机场航站楼内的工作人员和接送客人员数据,但数据分析结果与前人相关研究结论之间具有很好的一致性,说明本文使用的研究方法可行。因数据限制,本文对不同城市居民航空出行的时空间分布特征刻画相对单一,没有考虑高铁、小汽车等其他交通出行方式对航空出行的影响,今后不断拓展数据源,综合考虑多种交通出行方式,建立基于居民活动与多源出行方式耦合影响下的城市居民航空出行特征分析,全面评价城市航空出行对城市居民出行决策和城市可持续发展的影响。

注释:

①中国民航发展令世界关注,中华人民共和国人民政府网,http://www.gov.cn/xinwen/2019-06/03/content_5396969.htm。

②国务院关于调整城市规模划分标准的通知,http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-11/20/content_9225.htm。

| [1] |

郭文炯, 白明英. 中国城市航空运输职能等级及航空联系特征的实证研究[J]. 人文地理, 1999, 14(1): 27-31. [Guo Wenjiong, Bai Mingying. A positive research on the functional hierarchy of urban air transportation and the features of air transportation relationship in China[J]. Human Geography, 1999, 14(1): 27-31.] |

| [2] |

周一星, 胡智勇. 从航空运输看中国城市体系的空间网络结构[J]. 地理研究, 2002, 21(3): 276-286. [Zhou Yixing, Hu Zhiyong. Looking into the network structure of Chinese urban system from the perspective of air transportation[J]. Geographical Research, 2002, 21(3): 276-286. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2002.03.002] |

| [3] |

王法辉, 金凤君, 曾光. 中国航空客运网络的空间演化模式研究[J]. 地理科学, 2003, 23(5): 519-525. [Wang Fahui, Jin Fengjun, Zeng Guang. Geographic patterns of air passenger transport in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2003, 23(5): 519-525. DOI:10.3969/j.issn.1000-0690.2003.05.002] |

| [4] |

王姣娥, 金凤君, 孙炜, 等. 中国机场体系的空间格局及其服务水平[J]. 地理学报, 2006, 61(8): 829-838. [Wang Jiao'e, Jin Fengjun, Sun Wei, et al. Research on spatial distribution and service level of Chinese airport system[J]. Acta Geographica Sinica, 2006, 61(8): 829-838. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2006.08.005] |

| [5] |

宋伟, 李秀伟, 修春亮. 基于航空客流的中国城市层级结构分析[J]. 地理研究, 2008, 27(4): 917-926. [Song Wei, Li Xiuwei, Xiu Chunliang. Patterns of spatial interaction and hierarchical structure of Chinese cities based on intercity air passenger flows[J]. Geographical Research, 2008, 27(4): 917-926. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2008.04.020] |

| [6] |

陈维忠, 黄金川, 闫梅, 等. 北京航空旅客出行特征及新机场旅客分担[J]. 地理科学进展, 2012, 31(10): 1360-1368. [Chen Weizhong, Huang Jinchuan, Yan Mei, et al. Research on the characteristics of Beijing passengers and the distribution rate of new airport[J]. Progress in Geography, 2012, 31(10): 1360-1368. DOI:10.11820/dlkxjz.2012.10.014] |

| [7] |

王绍博, 郭建科, 罗小龙, 等. 高速铁路对中心城市航空客运市场的空间影响——基于人均时间价值视角[J]. 地理科学进展, 2019, 38(11): 1665-1674. [Wang Shaobo, Guo Jianke, Luo Xiaolong, et al. Spatial differentiation of the impact of high-speed rail on aviation passenger market in central cities of China[J]. Progress in Geography, 2019, 38(11): 1665-1674. DOI:10.18306/dlkxjz.2019.11.002] |

| [8] |

丁金学, 金凤君, 王姣娥, 等. 高铁与民航的竞争博弈及其空间效应——以京沪高铁为例[J]. 经济地理, 2013, 33(5): 104-110. [Ding Jinxue, Jin Fengjun, Wang Jiao'e, et al. Competition game of high-speed rail and civil aviation and its spatial effect: A case study of BeijingShanghai high-speed rail[J]. Economic Geography, 2013, 33(5): 104-110.] |

| [9] |

李涛, 王姣娥, 高兴川. 中国居民工作日与节假日的城际出行网络异同性研究[J]. 地理学报, 2020, 75(4): 833-848. [Li Tao, Wang Jiao'e, Gao Xingchuan. Comparison of inter-city travel network during weekdays and holiday in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(4): 833-848.] |

| [10] |

李涛, 王姣娥, 黄洁. 基于腾讯迁徙数据的中国城市群国庆长假城际出行模式与网络特征[J]. 地球信息科学学报, 2020, 22(6): 1240-1253. [Li Tao, Wang Jiao'e, Huang Jie. Research on travel pattern and network characteristics of inter-city travel in China's urban agglomeration during National Day week based on Tencent migration data[J]. Journal of Geo-Information Science, 2020, 22(6): 1240-1253.] |

| [11] |

唐锦玥, 张维阳, 王逸飞. 长三角城际日常人口移动网络的格局与影响机制[J]. 地理研究, 2020, 39(5): 1166-1181. [Tang Jinyue, Zhang Weiyang, Wang Yifei. The pattern and influence mechanism of the daily population movement network between cities in the Yangtze River Delta[J]. Geographical Research, 2020, 39(5): 1166-1181.] |

| [12] |

张蓉, 潘竟虎, 赖建波. 不同交通方式下居民城际出行网络结构特征——以"春运" 为例[J]. 地理科学进展, 2021, 40(5): 759-773. [Zhang Rong, Pan Jinghu, Lai Jianbo. Characteristics of intercity trip network structure of residents under different traffic modes: A case study of Spring Festival travel rush[J]. Progress in Geography, 2021, 40(5): 759-773.] |

| [13] |

杨超, 朱荣荣, 涂然. 基于智能手机调查数据的居民出行活动特征分析[J]. 交通信息与安全, 2015, 33(6): 25-32. [Yang Chao, Zhu Rongrong, Tu Ran. Analysis of the travel characteristics of residents in Shanghai using the itinerary data collected from smartphones[J]. Journal of Transport Information and Safety, 2015, 33(6): 25-32. DOI:10.3963/j.issn1674-4861.2015.06.004] |

| [14] |

丁鹏程, 杨明, 郑长江, 等. 基于手机信令数据的城市通勤出行特征研究[J]. 交通科技与经济, 2020, 22(3): 29-34. [Ding Pengcheng, Yang Ming, Zheng Changjiang, et al. Research on urban commuting travel characteristics based on mobile signaling data[J]. Technology & Economy in Areas of Communications, 2020, 22(3): 29-34.] |

| [15] |

陈旭, 郑浩毅. 基于手机定位数据的个体出行行为特征分析综述[J]. 综合运输, 2019, 41(9): 38-44. [Chen Xu, Zheng Haoyi. A review of individual travel behavior characteristics based on mobile phone location data[J]. China Transportation Review, 2019, 41(9): 38-44.] |

| [16] |

罗勇, 王晏民, 张健钦. 基于手机位置数据的居民出行信息挖掘和分析方法研究[J]. 北京建筑工程学院学报, 2012, 28(1): 40-44, 72. [Luo Yong, Wang Yanmin, Zhang Jiangqin. Research of residents' travel information mining and analysis methods based on mobile phone location data[J]. Journal of Beijing University of Civil Engineering and Architecture, 2012, 28(1): 40-44, 72.] |

| [17] |

倪玲霖, 张帅超, 陈喜群. 基于手机信令数据的居民出行空间效应[J]. 浙江大学学报(工学版), 2017, 51(5): 887-895. [Ni Linglin, Zhang Shuaichao, Chen Xiqun. Spatial effects of urban using cellular signaling data[J]. Journal of Zhejiang University (Engineering Science), 2017, 51(5): 887-895.] |

| [18] |

罗名海, 秦思娴, 谭波, 等. 大数据视角下的武汉市综合交通特征分析[J]. 地理空间信息, 2020, 18(5): 1-7, 149. [Luo Minghai, Qing Sixian, Tan bo, et al. Characteristic analysis of the urban integrated transportation in Wuhan city from the perspective of big data[J]. Geospatial Information, 2020, 18(5): 1-7, 149.] |

| [19] |

李浩, 王旭智, 万旺根. 基于位置数据的居民出行时空特征研究——以上海市为例[J]. 电子测量技术, 2019, 42(19): 25-30. [Li Hao, Wang Xuzhi, Wan Wanggen. Research on temporal and spatial characteristics of residents' travel based on location data: A case of Shanghai[J]. Electronic Measurement Technology, 2019, 42(19): 25-30.] |

| [20] |

Li Z F, Yu L, Gao Y, et al. Identifying temporal and spatial characteristics of residents' trips from cellular signaling data: Case study of Beijing[J]. Transportation Research Record, 2018, 2672(42): 81-90. DOI:10.1177/0361198118793495 |

| [21] |

花磊, 彭宏杰, 杨秀锋, 等. 基于腾讯位置大数据的长江经济带人口流动空间分析[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 2019, 53(5): 815-820. [Hua Lei, Peng Hongjie, Yang Xiufeng, et al. Analysis of population flow space in the Yangtze River Economic Belt based on Tencent location big data[J]. Journal of Central China Normal University (Natural Sciences), 2019, 53(5): 815-820.] |

| [22] |

张伟丽, 叶信岳, 李栋, 等. 网络关联、空间溢出效应与中国区域经济增长——基于腾讯位置大数据的研究[J]. 地理科学, 2019, 39(9): 1371-1377. [Zhang Weili, Ye Xinyue, Li Dong, et al. Network association, spillover effect and China's regional economic growth based on Tencent's location big data[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(9): 1371-1377.] |

| [23] |

许珺, 徐阳, 胡蕾, 等. 基于位置大数据的青藏高原人类活动时空模式[J]. 地理学报, 2020, 75(7): 1406-1417. [Xu Jun, Xu Yang, Hu Lei, et al. Discovering spatio-temporal patterns of human activity on the Qinghai-Tibet Plateau based on crowdsourcing positioning data[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(7): 1406-1417.] |

| [24] |

易嘉伟, 杜云艳, 涂文娜. 基于位置大数据的国庆假期青藏高原人群分布时空变化模式挖掘[J]. 地球信息科学学报, 2019, 21(9): 1367-1381. [Yi Jiawei, Du Yunyan, Tu Wenna. Spatiotemporal pattern of population distribution in the Qinghai-Tibet Plateau during the National Day holidays: Based on geospatial big data mining[J]. Journal of Geo-information Science, 2019, 21(9): 1367-1381.] |

| [25] |

吴中元, 许捍卫, 胡钟敏. 基于腾讯位置大数据的精细尺度人口空间化——以南京市江宁区秣陵街道为例[J]. 地理与地理信息科学, 2019, 35(6): 61-65. [Wu Zhongyuan, Xu Hanwei, Hu Zhongmin. Fine-scale population spatialization based on Tencent location big data: A case study of Moling Subdistrict, Jiangning District, Nanjing[J]. Geography and Geo-Information Science, 2019, 35(6): 61-65.] |

| [26] |

Ma T, Lu R, Zhao N, et al. An estimate of rural exodus in China using location-aware data[J]. PloS ONE, 2018, 13(7): 1-14. |

| [27] |

戚伟, 李颖, 刘盛和, 等. 城市昼夜人口空间分布的估算及其特征——以北京市海淀区为例[J]. 地理学报, 2013, 68(10): 1344-1356. [Qi Wei, Li Ying, Liu Shenghe, et al. Estimation of urban population at daytime and nighttime and analyses of their spatial pattern: A case study of Haidian District, Beijing[J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(10): 1344-1356.] |

| [28] |

符海月, 李满春, 赵军, 等. 人口数据格网化模型研究进展综述[J]. 人文地理, 2006, 21(3): 115-119, 114. [Fu Haiyue, Li Manchun, Zhao Jun, et al. Summary of grid transformation models of population data[J]. Human Geography, 2006, 21(3): 115-119, 114.] |

| [29] |

董南, 杨小唤, 蔡红艳. 人口数据空间化研究进展[J]. 地球信息科学学报, 2016, 18(10): 1295-1304. [Dong Nan, Yang Xiaohuan, Cai Hongyan. Research progress and perspective on the spatialization of population data[J]. Journal of Geo-information Science, 2016, 18(10): 1295-1304.] |

| [30] |

孟斌, 王劲峰. 地理数据尺度转换方法研究进展[J]. 地理学报, 2005, 60(2): 277-288. [Meng Bin, Wang Jinfeng. A review on the methodology of scaling with Geo-Data[J]. Acta Geographica Sinica, 2005, 60(2): 277-288.] |