随着城镇化进程加速推进,竞争日益激烈的住房市场逐步压缩中低收入者的居住机会,为满足这部分处于弱势地位群体的住房需求,2010年住建部等国家七部委联合发文《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》,要求以公共租赁住房方式改善住房困难群众的居住条件。

重庆市作为首批大力推行公租房的城市,经过多年建设成效显著。在公租房与廉租房并轨运行后,公租房成为保障性住房的主体[1]。截止2020年已累计分配公租房近60万套,解决了140万余困难群众的住房问题[2]。虽然公租房的建设与分配改善了困难群众的住房状况,但在政策实行过程中仍暴露出学者所探讨的公租房空置、受保障群体的需求得不到合理满足等系列现实问题,导致公租房无法充分发挥社会效应等诸多不良后果[3],其背后复杂成因引起热烈讨论,其中职住分离逐步受到关注,居民乐业问题成为学者们探讨的热点话题。现有研究认为重庆市公租房选址多集中于城市边缘区,对于居民来说存在就业、出行障碍、职住不平衡等一系列问题[4]。也有学者认为重庆市所有公租房项目均在内环之外,低收入群体存在生活和工作空间割裂[1]。还有学者研究发现重庆市公租房居民存在明显的职住空间错位,居住—就业的不匹配导致社区居民生活成本增加与生活质量下降[5]。因此通过探讨公租房居民职住关系来改善存在的职住失配问题对于提升居民幸福感、促进居民安居乐业具有积极意义。

国外针对职住分离的研究起源于“空间失配假说”。Kain从种族视角出发,提出了黑人在住房市场种族隔离与就业机会及分布之间的关系中处于不利地位的“空间失配假说”,此议题掀起了西方学者们对居住—就业空间关系的研究热潮[6, 7]。Martin验证了大多数黑人城市工人就业与住所在空间上的日益分离,将导致失业率上升,且年轻工人更为明显[8]。Ellwood认为在竞争力低下的就业市场中,黑人比白人花费更多时间去工作,种族因素带来了就业水平的差异[9]。随着研究的深入,空间失配的内涵也获得了极大丰富,Houston认为种族并不是空间失配问题的核心,空间失配导致的就业障碍受到了地域隔离、汽车拥有率、公共交通系统和社会网络空间程度等城市空间关系的影响[10]。西方学者重点关注了职住空间失配对中低收入人群的影响,发现由职住空间失配带来的长距离通勤对城市中低收入人群的就业与收入造成负面影响[11],低技能工人向较富裕社区的居住流动或靠近就业中心居住对就业有积极意义[12]。空间失配理论也在亚非国家得到了验证,新加坡被迫迁移到新城镇居住的人远离中部就业中心从而导致空间失配造成了额外经济负担与通勤时间长等问题[13],南非就业郊区化导致人口与就业空间不匹配最终造成了黑人失业率较高[14]。近年来该理论也被用于讨论东京托儿所供需问题,发现供需空间失配导致了人们工作与育儿失衡[15]。

国内有关“空间失配假说”的研究缘起于2004年周江评对该理论的引入[16],周江评指出美国的研究成果表明,造成弱势群体就业困难的因素取决于宏观的扶持政策以及城市内部(中观层次)的雇主和谋职者之间的交互影响(微观层次)[17]。其后国内学者根据城市的制度环境特点结合土地和住房市场化改革以及城市空间结构变迁对职住分离空间特征关系进行了深刻的揭示[18-20]。也有学者采用动态数据从职住空间变迁角度开展研究,如周素红采用追溯式问卷调查数据调查分析1996—2007年居民居住与就业地区位选择与变迁,认为城市空间拓展、社会经济转型、个性化选择是空间关系变迁的重要原因[21];叶昌东则利用人口、经济普查数据从行业差异角度对广州市中心城区2000年以来职住空间演变进行分析,丰富了相关研究理论视角[22];肖琛结合了普查和实地调研结果从街道尺度出发对2000—2010年无锡市职住匹配关系的空间变化进行分析,认为区域经济发展会加剧职住分离[23]。学者在研究中发现城市中低收入者在入住保障性住房后承受了最大程度的职住分离[24],低收入居民等弱势群体更容易受城市职住关系的结构性变化的制约[25],政策性住房居民正面临更长的通勤距离[26],虞晓芬在对空间失配研究述评后指出国内研究应当以弱势群体的就业问题为重点[16],张艳学者也提到未来居住与就业空间关系研究应当更加关注低收入等弱势群体[26]。

据笔者所知现有针对保障性住房居民职住分离的研究不多,曾德珩对早期重庆市公租房的居住就业空间匹配性进行评价后发现距离城市中心最近的公租房社区空间匹配程度最高[4]。李小广通过对通勤时空数据统计分析后发现居民在入住公租房后出现显著的职住空间不匹配现象[5]。关于居民福利的研究上,李梦玄测度了保障性住房居民由于居住就业空间失配导致的综合福利损失平均值为308.05元[27]。马光红在竞租理论基础上对保障性住房区位进行研究发现住房位于城市边缘以外将导致居民福利损失[28]。周素红将保障性住房群体就业与居住空间不匹配归纳为被动迁移型不匹配,居民为了有房可住忍受较高职住距离[29]。侯学英以收入效应角度切入,发现职住失配将对保障性住房居民就业收入产生消极影响[30]。

现有保障性住房居民职住分离主要基于问卷调查、人口经济普查等传统数据,虽有学者利用手机信令等大数据对居民职住特征进行研究,但在数据的处理和如何聚焦到保障性住房群体上还值得探讨,同时尚未有学者利用网络公示数据对公租房居民的职住时空特征进行研究。基于此本文借助政府网站公开数据分析重庆主城区公租房配租居民就业空间分布特征,利用居住—就业地点之间的直线距离揭示了以公租房居民为代表在住房市场中处于弱势地位的中低收入群体职住分离现状,试图缓解公租房群体生活窘境,使安居乐业基本需求得到合理满足。

2 数据来源与研究方法 2.1 数据来源本文以重庆市主城区21个公租房小区配租居民为研究对象(图 1),通过编写Python代码爬取重庆市公租房管理局2015—2020年共24批摇号配租信息,该样本数据包含了公租房居民居住、就业以及个人配租特征信息。在剔除退休、廉租户等无法准确获取工作地点的样本后,利用高德Web服务开放API得到居住与就业地点坐标,经坐标修正后计算出就业地点与居住地点的直线距离,同时加工个体社会经济属性后得到136792条样本数据。

|

图 1 重庆市主城区21个公租房小区布局图 Fig.1 Layout of 21 Public Rental Housing Communities in the Main Urban Area of Chongqing |

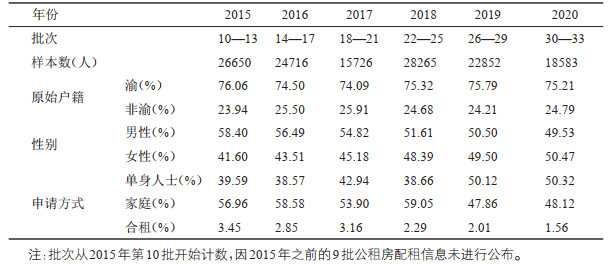

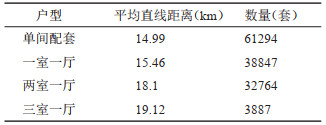

公租房居民大多为城市中低收入住房困难群体,本文从个人配租属性、就业类型、收入对居民基本信息进行了统计(表 1、图 2、图 3)。从表 1可以看出,配租样本数在各年略有波动。原始户籍(重庆直辖市辖原重庆市、万县市、涪陵市和黔江地区)为渝的人数占比稳定在75%左右,非渝人士配租占比较低。居民男性占比则呈现逐年下降趋势,申请方式则为单身与家庭占据主导。

| 表 1 2015—2020年公租房居民样本特征 Tab.1 Resident Characteristics of Public Rental Housing from 2015 to 2020 |

|

图 2 基于词频统计的2015—2020年公租房居民就业类型前十分布 Fig.2 The Top Ten Distribution of Employment Types of Public Rental Housing Residents From 2015 to 2020 Based on Word Frequency Statistics |

|

图 3 第24—33批公租房居民个人收入状况 Fig.3 Personal Income Status of Residents of Public Rental Housing in Batches 24—33 |

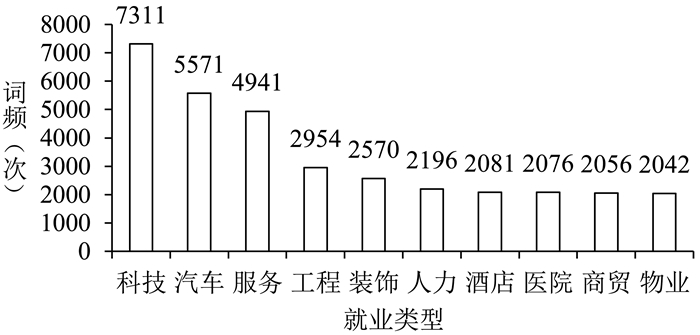

对居民就业类型进行词频统计,发现2015—2020年配租居民的就业主要集中在科技、汽车、服务类,这与重庆市以科技创新、汽车制造为主的产业分布吻合。

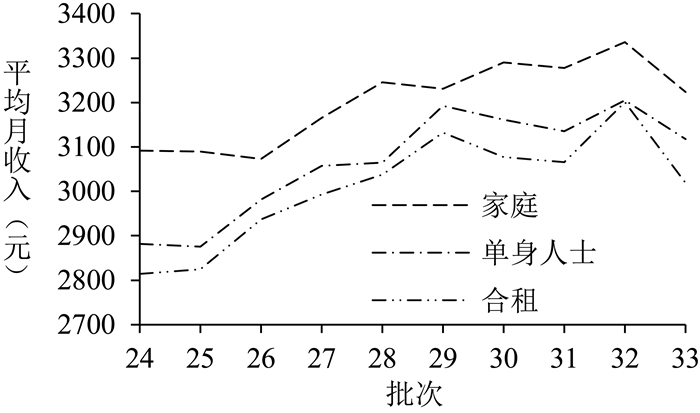

由于官方只公布了近10批居民收入数据,图 3仅展示了24—33批居民平均月收入。从图中可以看出居民收入整体偏低,单以公租房居民的个人收入水平难以在主城区内购买商品房,这体现了政策实施得当,若这部分群体无法申请公租房,就个人收入而言难以解决基本住房问题。

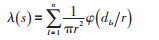

2.3 研究方法 2.3.1 核密度估计法核密度估计法是空间分析中运用广泛的非参数估计方法,用于计算要素在其周围邻域中的密度[31, 32]。基于此,本文根据公租房居民就业地点经纬度坐标数据,借助ArcGIS中的空间平滑技术对点状数据进行平滑处理,使样本点周围产生一个光滑的表面来估计样本点周围的密度,以此分析公租房居民就业地点的总体分布特征,计算公式如下[33]:

|

(1) |

式中,λ(s) 为公租房居民就业地点s处的核密度估计;r为带宽;n为样本总数量;φ为地点l与s间距离dls的权重。

2.3.2 多距离空间聚类分析Ripley′s K函数可以反映要素质心的空间集聚或空间扩散在邻域大小发生变化时是如何变化的,可用于分析多尺度空间的点格局集聚特征[34]。本文运用Ripley′s K函数对公租房居民就业地点是否具有显著集聚特征进行判断,并对集聚强度、集聚规模进行测算。计算公式如下[35]:

|

(2) |

|

(3) |

式中,n为研究区域内公租房居民就业地点的个数;A为研究区域面积;d为距离尺度;dij为地点i与地点j之间的距离。Besag提出用L(d) 取代K(d),并对K(d) 作开平方的线性变换,以保持方差稳定[36]。在随机分布的假设下,L(d) 的期望值为0。显著性检验采用蒙特卡洛模拟法。

ArcGIS多距离空间聚类分析(Ripley′s K函数)工具自动生成距离值d值、观测值L(d) 值、聚集置信区间、离散置信区间和d值与L(d) 值差值。若L(d) 值处于聚集置信区间,则就业地点显著聚集分布;若L(d) 值处于离散置信区间,则就业地点显著离散分布。当L(d) 值大于(小于)生成距离d值,且差值越大时,则就业地点空间分布聚集(离散)程度越强。L(d) 的第一个峰值,可用来度量聚集强度,而L(d) 值第一个峰值所对应的d值表示空间聚集的特征空间尺度,可用来度量聚集规模[35]。

3 公租房居民职住分布特征 3.1 居住分布特征本文以公租房小区到市中心的直线距离表征小区区位(如表 2所示)[37],计算发现最近的民心佳园为7.74 km,最远的城西家园为37.33 km,平均距离为20.74 km;在主城九个行政区中,作为重庆核心行政区的江北和渝中并未分布所研究的公租房小区。在2015—2020年间,由于公租房开放摇号时间以及规模不同,不同年份以及不同公租房小区的样本数量均存在数量差异。

| 表 2 公租房小区2015—2020年配租样本数量 Tab.2 The Number of Sample Rents in Public Rental Housing Communities from 2015 to 2020 |

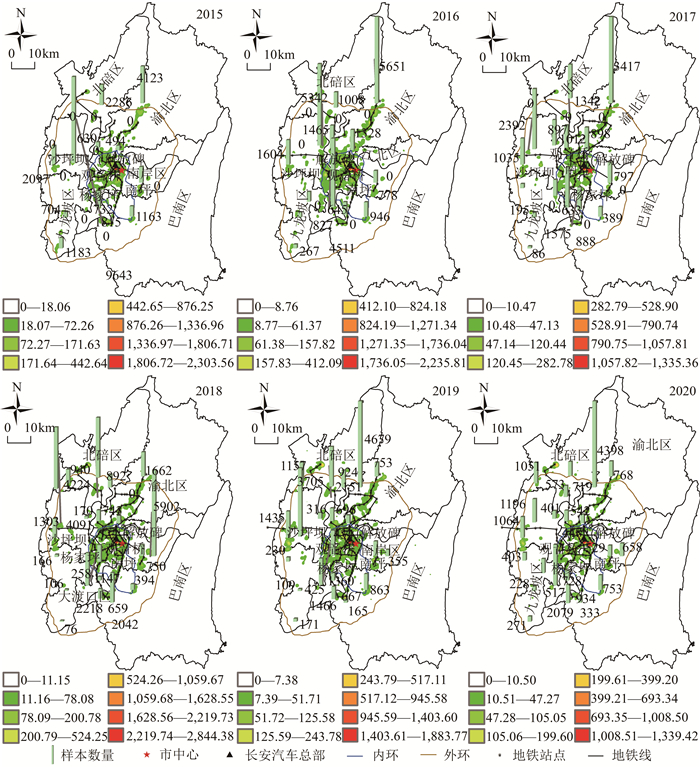

不同年份配租居民存在差异,但公租房受众群体的申请条件未发生实质性变化,为探讨公租房配租居民就业地点的空间密度情况,深入了解中低收入人群就业分布特征与演变趋势,因此本文选取2015—2020年配租人群就业地点的经纬度坐标,运用ArcGIS对其进行空间可视化处理,进一步运用Spatial Analyst工具进行核密度分析,最终得到就业地点的核密度分布情况(如图 4所示)。

|

图 4 2015—2020年公租房居民就业分布 Fig.4 Employment Distribution of Public Rental Housing Residents from 2015 to 2020 |

公租房居民就业地点主要分布于内环路以内,在以渝中为中心连接江北、沙坪坝、九龙坡、南岸等城区的核心地块集聚了大片公租房居民就业,少量居民的就业集聚在公租房点附近;就业极点出现在渝中与江北行政区交界线,位于长安汽车总部下方,随距离就业极点距离的增加就业地分布逐渐稀疏,在极点附近出现多个就业次极点,基本覆盖了中心城区的主要商圈;同时可以看到居民就业普遍集聚在地铁站点附近,在出现居民就业集聚但缺少地铁线路的区域规模往往非常有限,在地铁线密集的地块集聚大片居民就业。总的来说居民就业点少量分散于边缘地铁站点以及公租房点附近,多数居民就业点在内环以内,呈中心大集聚、边缘小分散态势。

从公租房居民就业总体分布特征来看,主要是受到城市内部空间分布特点影响。第一,公租房点远离城市中心,市中心以及商圈是整个城市经济与商贸中心,完善的商业配套与交通设施使得市民大量就业于此,而在商业发达区域土地资源有限,房价超过了部分中低收入人群的承受能力,但为了改善居住条件,居民被迫迁居到公租房小区,而大量就业岗位仍滞留于城市中心产生了职住空间不一致的现象。第二,部分居民就业集聚在小区附近的原因一方面在于公租房小区多邻近大型工业园区,满足申请条件的工人住房问题可以得到解决,例如空港乐园毗邻空港工业园区及保税港,康居西城靠近西永综合保税区等。另一方面,部分公租房用于安置周边在当地工作而原有房屋被拆除后无房可住的居民。第三,重庆地貌崎岖复杂,地铁轨道站点附近属于交通条件较为完善的地段,因此城市密集的轨道交通线为在站点附近工作者提供了更多居住选择,这部分居民为改善住房条件选择申请公租房。

从演变特征来看,2015—2020年公租房居民就业极点与次极点位置并未发生实质性变化,内环以内集聚大量公租房居民就业态势未发生改变。局部来看,九龙坡经过六年演变居民分散就业集聚点数量下降,集聚规模逐年削减消失殆尽。大渡口集聚点分布于公租房小区附近,南岸分布于小区附近与南坪商圈一片的态势未发生明显变化。巴南就业集聚程度经历了2015—2017年明显降低过程,在远离公租房点的地铁站点附近就业分布逐渐消失;2018— 2020年期间,巴南又涌现出更大范围的就业分布区域,同时在公租房附近的就业集聚逐渐加强。沙坪坝就业分布主要集中在沙坪坝商圈和大学城、西永一带,呈现集聚规模扩大化。北碚集聚分布向南扩散,随着小规模新集聚点的不断涌现而扩大。渝北以地铁轨道线为中心发育一条纵向就业集聚带,自空港乐园起斜向发展,吸收了周围小型就业集聚点,逐步凝结成块状并有延伸至江北就业极点的态势。江北与渝中的就业分布表现相对稳定。

从就业集聚演变趋势来看,主要受到城市发展布局与配租样本数量的影响。伴随城市轨道交通建设的推进,就业向经济活跃和交通完善的区域集聚态势愈趋明显,条件较差的区域集聚程度逐渐降低;得益于内陆开放高地发展战略,口岸、保税区等相继建成,对外开放不断升级,先进制造业加速集聚,产业集群带来的城市发展优势不断显现,这些工业园区以及现代化服务业创造了巨大的就业空间,越来越多申请公租房的居民在政策倾斜度高,发展前景好的区域就业,类似渝北空港一带的产业重镇就业集聚逐年增加。沙坪坝西部科学城、北部北碚新城属于内环外城市重点打造区,这些地方有重点基础项目,以及丰富的大学教育资源,多样化的产业布局促进了就业分布向此集聚。同时由于公租房申请与配租由公租房管理局分批次进行,配租套数因年而异,因此公租房小区附近的就业集聚变化一定程度上受到配租数量的影响,而在内环以内以及靠近地铁站点的集聚分布受到该种影响较小。

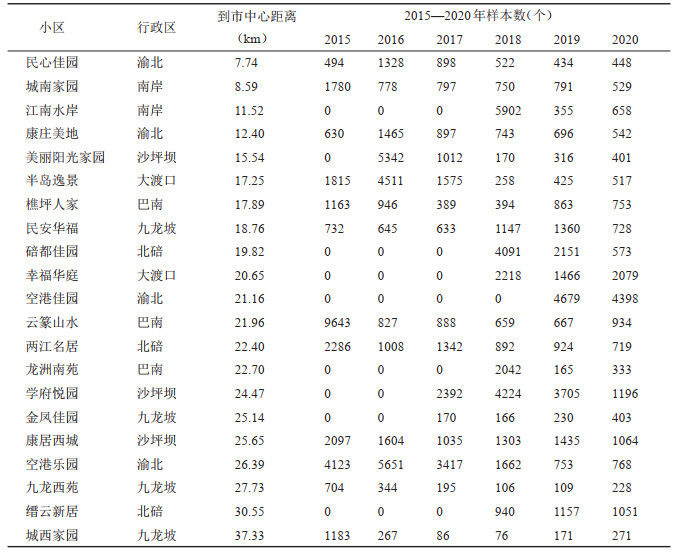

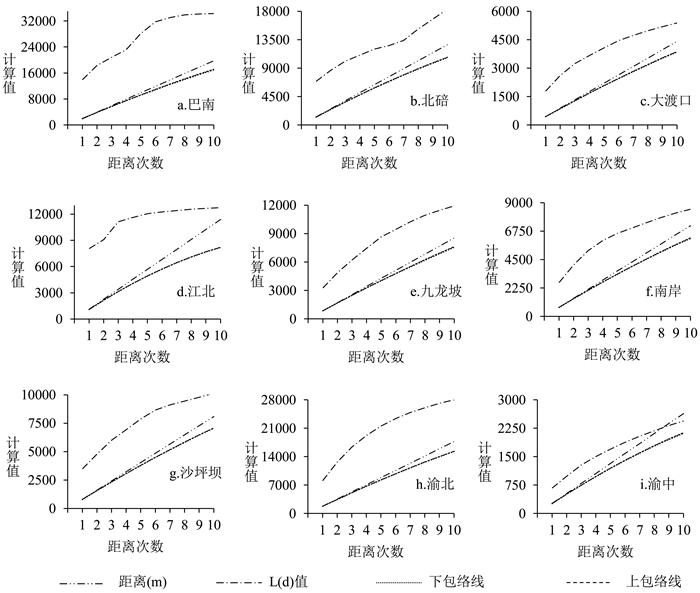

3.3 就业集聚特征对2015—2020年公租房居民就业地点分布进行Ripley′s K函数分析,结果显示各区就业地点集聚程度均超过了随机分布的最大值,显著性全部通过检验(图 5),在不同距离尺度范围内各区就业地点空间分布呈现显著的集聚性,但集聚特征则有明显的差异性。

|

图 5 多距离空间聚类分析 Fig.5 Multi-distance Spatial Cluster Analysis |

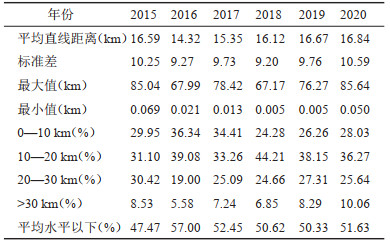

对各区的特征空间尺度和对应的Ripley′s L(d) 测算峰值指数进行统计分析就业集聚强度与规模的差异性(表 3)。数据表明主城九区公租房就业地点集聚强度与规模有着显著差异:巴南与渝北的特征空间尺度分别为11862.30 m与8801.215 m,远超其他城区;渝中特征空间尺度小,就业集聚规模十分有限;其他主城区特征空间尺度则介于1000 m到5000 m。从集聚强度来看,巴南和渝北拥有较高的集聚强度;沙坪坝与九龙坡集聚强度相当,北碚与江北在更小的范围集聚了相当多的居民就业;南岸、大渡口、渝中三个区聚集规模与强度呈显著下降,其中渝中聚集强度最小。总之,随着特征空间尺度降低,集聚强度基本也呈梯级下降,各区之间就业聚集规模与强度差异明显。

| 表 3 多距离空间聚类分析峰值统计 Tab.3 Multi-distance Spatial Cluster Analysis Peak Statistics |

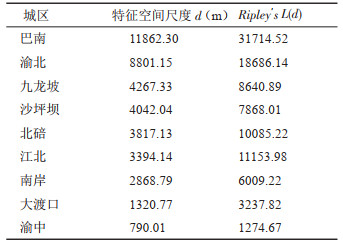

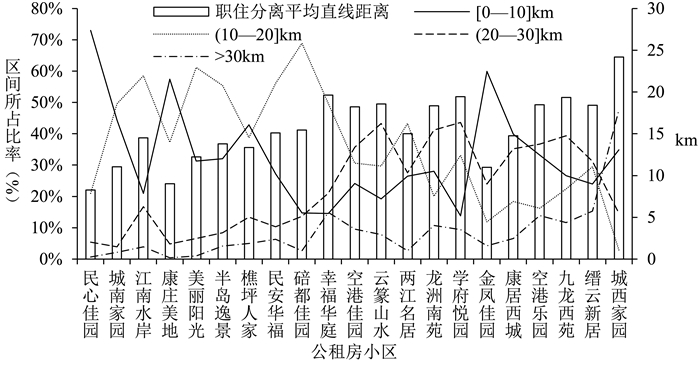

对比公租房配租居民的就业地点与公租房小区点的空间分布,发现大部分居民就业地点远离居住点,出现明显的职住分离现象。借鉴多位学者研究成果[21, 24, 26],以公租房居民就业地与居住地之间通勤直线距离作为衡量职住分离程度的测度指标考察2015—2020年职住分离程度的变化规律,同时为加强对公租房居民职住特征的分析,对比了居民职住分离程度在个体与社区层面上的差异(表 4、图 6)。

| 表 4 居民职住分离描述性统计 Tab.4 Descriptive Statistics of Residents' Separation of Job and Residence |

|

图 6 公租房各小区居民职住分离程度 Fig.6 The Degree of Separation of Job and Residence in Public Rental Housing Communities in 2020 注:横坐标按照小区与城市中心距离排序,反应区位关系。 |

公租房居民的通勤直线距离总体上变化幅度不大。从表 4可以看出,2015—2020年居民职住平均通勤直线距离值分布在14—17 km之间,其中2015—2016年经历小幅度下降,之后呈缓慢增加,在2020年达到顶峰并有继续上涨趋势。在地形条件苛刻,江河密布的重庆该距离会对居民造成一定的通勤成本与压力。直线距离标准差较大,六年以来通勤直线距离的最大值均超过了60 km,最小值低于1 km,公租房居民内部职住分离程度差异显著。除2015年外,其他年份居民低于平均通勤直线距离占比高于50%。各年通勤直线距离主要分布在30 km以内,人数占比达90%,其中10 km—20 km人数占比最多,也有30%左右的居民通勤直线距离小于10 km。这在一定程度上显示超过30 km的居民正面临严重的职住分离问题,且占比近年来正在逐渐攀升,居民内部分化更为显著,如何缓解这部分人群过长的通勤距离成为不得不考虑的问题。

4.2 社区层面的居民职住分离特征对2015—2020年社区层面的居民职住分离特征进行分析后发现,公租房小区区位因素与居民职住分离程度存在关联性。区位因素对通勤直线距离在30 km以上和10—20 km的居民比例影响最为明显,随着公租房小区到市中心距离的增加,30 km以上居民的占比显著上升,处于10—20 km距离段的居民比例逐步下降,特别是在民心佳园、城南家园等离市中心较近的小区长距离通勤的居民比例较低。处于20—30 km中长距离之间的居民分化也十分明显,以空港佳园为界,前半部分小区拥有20—30 km比例较低,后半部分区位相对较差的小区整体比例较高。各小区都拥有一部分处于10 km以下的短距离通勤居民。从小区平均直线距离来看,区位较好的小区普遍要比区位排名靠后的小区低。早期修建的民心佳园和康庄美地等小区在早起选址时靠近城市中心,居民在申请公租房时的就近就业比例较高。从小区内部来看,各距离段比例差距明显,城西家园内部居民通勤直线距离30 km以上超过了50%,可以看出同一社区存在部分人群处于长距离通勤状态,社区内部分化显著。

4.3 个体层面的居民职住分离特征不同个体特征公租房居民的通勤直线距离存在一定差异。从性别来看,男性通勤直线距离为16.02 km,略高于女性15.95 km。已有研究认为,相对于男性,女性需要承担更多照顾家庭的劳务责任,因此女性一般会选择离就业点相对近的地点申请公租房[38]。从申请公租房方式来看,以合租与单身方式申请公租房距离最短,分别为14.97 km、14.98 km,低于以家庭方式申请的16.82 km。这与以往的研究成果不同[39],以家庭为单位申请公租房的居民可能会牺牲职住距离,来申请教育资源丰富、生活配套更完善的公租房来提升家庭内部老人的养老条件以及给予孩子更大的成长空间。细分公租房户型结构来看,申请大户型的居民距离要明显高于小户型的居民,原因可能是可供申请的大户型公租房数量较少,居民申请与之家庭人数匹配的公租房难度上升,对入住后的通勤考虑较少(表 5)。对有收入数据的居民样本分析,发现个人收入高往往对应更长的通勤距离,月收入2000元以下的直线距离为15.73 km,2000到3000元直线距离为16.42 km,而3000元以上为16.74 km,中低收入人群收入与职住直线距离显著正相关[18]。

| 表 5 不同户型数量与居民平均直线距离 Tab.5 Average Straight-line Distance Between the Number of Different Units and Residents |

上述分析表明,2015—2020年公租房配租居民的通勤直线距离总体呈上涨趋势但幅度不大,被动迁入公租房的居民职住分离程度内部差异显著,一部分承受了过长的通勤,直线距离超过30 km的人数占比正在逐年上升,这对住房困难人群的生活质量和幸福指数造成不小影响。靠近城市中心,区位条件更好的公租房,居民通勤直线距离普遍较低,长距离通勤的居民占比少。早期修建的民心佳园和康庄美地等公租房社区就业环境成熟,生活配套设施完善,居民就近就业比例较高。同一社区内部职住分离也存在不同程度的分化差异。不同性别、申请方式、配租户型等的公租房居民在职住分离上也存在一定的规律性。

5 结论与讨论 5.1 讨论以上分析表明,居民在入住公租房后,拥有了不同居住区位条件,就业分布呈现高度的地理集聚特征,出现明显的职住空间失配现象。这势必会对受保障群体获得感、幸福感造成影响,居民城市归属感大打折扣。对于具有保障性质的福利品,解决居民安居问题的同时不能让职住关系制约居民生活质量的提升。为改善居民迁入公租房后表现出来的长距离通勤问题,不仅要从供给布局出发调整居民居住与就业空间,还要从城市基本配套设施完善,针对中低收入群体出行保障服务等方面着手改善职住关系。

目前离重庆市中心最近的公租房小区是民心佳园,距离为7.74 km,在渝中与江北未进行保障性住房建设,这与学者在对广州、昆明的研究中的发现类似[29, 30],保障性住房小区均远离城市中心。受到土地因素影响,在城市中心范围建设大规模保障性住房已然不现实,而在重庆适当的对城市内环以内老旧小区更新和在商品房建设时增设指标配建一定数量的公租房有利于职住关系的优化改善。

从公租房就业分布特征来看,就业呈中心大集聚、边缘小分散态势,极点基本覆盖了市中心和内环内所有商圈,地铁站点也是就业热点地区。与既有重庆公租房职住分离研究比较[5],发现居民公租房居民工作地点在九年前就已经集中分布在内环以内,这部分居民多数从事服务行业,工作时间固定,因此可以针对小区居民增设固定时点公共交通线路,在就业极点附近有条件的提供专人专车公共出行保障服务。根据就业分布演变趋势,产业重点布局与政策明显倾向性打造地区,居民就业分布集聚程度增强明显,在工业园区选址规划时可以适当靠近公租房小区。此外还需要完善现有开发新区的公共生活配套设施,降低通勤成本,扩大居民生活活动范围。行政区可以根据就业聚集强度和规模的不同,在各自管辖范围内选择就业集聚点识别度高,就业规模大的区域,针对公租房居民开展职业技能培训,提供就业信息,提升工作转换能力,增加居民在搬入公租房后就近就业的可能性。

通过测度公租房居民职住分离程度发现,居民整体职住分离程度正在缓慢上涨,区域经济发展和交通通达性的提高一定程度上会加剧职住分离[23]。从理论上说,居民通勤实际距离要大于本文所使用的通勤直线距离,此前研究显示重庆市公租房居民职住通勤距离为15 km[5],一定程度上说明公租房居民面临的通勤压力日趋严重。本文还发现,有近10%的居民正面临超过30 km职住距离,政府可以通过通勤补贴、租金减免等方式向其提供额外的人性化服务。另外小区区位与个体特征也与职住分离存在关联,相关部门可以侧重于区位较差的小区,增强交通、教育、医疗等社会公共资源的供给力度,在相邻社区间共同建设公园、体育馆等公共福利设施,提升公租房居民的生活便利性。

5.2 结论本文基于网络公示数据,对公租房居民职住时空特征展开分析,并以通勤直线距离反应了公租房居民职住分离现状与演变趋势,并在不同区位社区和个人特征中展开分析,揭示了作为社会弱势群体的公租房居民职住关系现状。核密度分析结果显示公租房小区远离城市中心,居民就业少量分散于地铁站点以及公租房小区附近,多数居民就业分布在内环以内,呈中心大集聚、边缘小分散态势。2015年至2020年就业集聚于内环以内的态势未发生改变,局部变化受到了城市发展布局与配租数量的影响。多距离空间聚类结果显示在不同距离尺度范围内各区就业地点空间分布呈现显著的集聚性,但集聚特征则有明显的差异性。2015至2020年公租房居民通勤直线距离在14—17 km之间,经历小幅下降后持续上涨,居民内部分化明显,部分人群距离超过30 km,面临愈趋严重的职住分离问题。公租房居民职住分离程度在个体和社区层面上具有差异性,区位条件好的公租房小区居民职住分离程度较低,男性和以家庭方式申请以及申请大户型,收入更高的居民拥有更长的直线通勤距离。

本文的主要贡献在于针对公租房居民这一保障性住房群体的职住空间关系与职住分离特征进行探讨,丰富了现有保障性住房职住分离研究,为政府在出台政策规划与创新城市治理提供启发。职住关乎居民幸福感,学者们对于城市职住空间研究已然非常丰富,本文针对重庆政府主管部门的网络公示数据进行解析,相对传统调研数据覆盖面广数据量大,同时也具有一定的代表性。本研究不足之处在于利用通勤直线距离对职住分离进行分析略显粗糙,未来可通过测度路网距离对大样本下居民实际通勤进行估计,补充通勤成本、时间进行深入讨论。居民申请公租房是以个人信息进行申请,若申请者以家庭方式申请公租房,本文对其家庭内部成员的职住距离缺乏考虑。

| [1] |

向鹏成, 李元莉. 公众满意视角下重庆市公租房供给体系的完善[J]. 建筑经济, 2019, 40(7): 16-20. [Xiang Pengcheng, Li Yuanli. Research on the supply system improvement of public rental housing in chongqing under the perspective of public[J]. Construction Economy, 2019, 40(7): 16-20.] |

| [2] |

中国建设新闻网. 一手抓防疫一手暖人心重庆组织公租房居民首次"云" 过节[EB/OL]. (2020-04-17)[2020-12-12]. http://www.chinajsb.cn/html/202004/17/9510.html. [China Construction News. Focusing on epidemic prevention with one hand, warming people's hearts with one hand, Chongqing organizes public rental housing residents for the first "cloud" festival[EB/OL]. (2020-04-17)[2020-12-12]. http://www.chinajsb.cn/html/202004/17/9510.html.]

|

| [3] |

王林. 公租房空置风险分析及防范措施——以重庆市为例[J]. 社会科学家, 2014(12): 45-52. [Wang Lin. Vacancy risk analysis and preventive measures of public rental housing: Taking chongqing as an example[J]. Social Scientist, 2014(12): 45-52. DOI:10.3969/j.issn.1002-3240.2014.12.008] |

| [4] |

曾德珩, 全利. 关于公租房社区的居住与就业空间匹配问题——以重庆市为例[J]. 城市问题, 2014(2): 88-93. [Zeng Deheng, Quan Li. Spatial matching between residing and employing of the public rental housing: Taking Chongqing city for example[J]. Urban Problems, 2014(2): 88-93.] |

| [5] |

李小广, 邱道持, 李凤, 等. 重庆市公共租赁住房社区居民的职住空间匹配[J]. 地理研究, 2013, 32(8): 1457-1466. [Li Xiaoguang, Qiu Daochi, Li Feng, et al. Matching analysis of the job and residence space of residents in the public rental housing community in Chongqing[J]. Geographical Research, 2013, 32(8): 1457-1466.] |

| [6] |

Kain J F. Housing segregation, negro employment, and metropolitan decentralization[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1968, 82(2): 175-197. DOI:10.2307/1885893 |

| [7] |

Gobillon L, Selod H, Zenou Y. The mechanisms of spatial mismatch[J]. Urban Studies, 2007, 44(12): 2401-2427. DOI:10.1080/00420980701540937 |

| [8] |

Martin R W. Can black workers escape spatial mismatch? Employment shifts, population shifts, and black unemployment in American cities[J]. Journal of Urban Economics, 2003, 55(1): 179-194. |

| [9] |

Ellwood D T. The spatial mismatch hypothesis: Are there teenage jobs missing in the ghetto?[R]. Cambridge Massachusetts: National Bureau of Economic Research(NBER) Working Papers, 1983.

|

| [10] |

Houston D S. Methods to test the spatial mismatch hypothesis[J]. Economic Geography, 2015, 81(4): 407-434. |

| [11] |

Stoll M A. Job sprawl, spatial mismatch, and black employment disadvantage[J]. Journal of Policy Analysis and Management, 2006, 25(4): 827-854. DOI:10.1002/pam.20210 |

| [12] |

Korsu E, Wenglenski S. Job accessibility, residential segregation and risk of long-term unemployment in the paris region[J]. Urban Studies, 2010, 47(11): 2279-2324. DOI:10.1177/0042098009357962 |

| [13] |

Lau C Y. Spatial mismatch and the affordability of public transport for the poor in Singapore's new towns[J]. Cities, 2011, 28(3): 230-237. DOI:10.1016/j.cities.2010.12.005 |

| [14] |

Naudé W. Is there a spatial mismatch in South Africa's metropolitan labour market?[J]. Cities, 2008, 25(5): 268-276. DOI:10.1016/j.cities.2008.04.004 |

| [15] |

Kawabata M. Spatial mismatch problem of childcare in Tokyo[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2011, 21: 300-303. DOI:10.1016/j.sbspro.2011.07.007 |

| [16] |

虞晓芬, 高鋆, 梁超. 国内外空间失配理论的研究进展述评[J]. 经济地理, 2013, 33(3): 15-21. [Yu Xiaofen, Gao Yun, Liang Chao. A review on the research of spatial mismatch hypothesis[J]. Economic Geography, 2013, 33(3): 15-21.] |

| [17] |

周江评. "空间不匹配" 假设与城市弱势群体就业问题: 美国相关研究及其对中国的启示[J]. 现代城市研究, 2004, 19(9): 8-14. [Zhou Jiangping. Spatial mismatch hypothesis and employment of the disadvantaged social group: Research evolution in the U.S. and implications for China[J]. Modern Urban Research, 2004, 19(9): 8-14. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2004.09.003] |

| [18] |

张艳, 刘志林. 市场转型背景下北京市中低收入居民的住房机会与职住分离研究[J]. 地理科学, 2018, 38(1): 11-19. [Zhang Yan, Liu Zhilin. Access to housings and home-work separation of moderate to low-income residents in beijing under the market-oriented transition[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(1): 11-19.] |

| [19] |

郑思齐, 曹洋. 居住与就业空间关系的决定机理和影响因素——对北京市通勤时间和通勤流量的实证研究[J]. 城市发展研究, 2009, 16(6): 29-35. [Zheng Siqi, Cao Yang. The determinants of jobs-housing spatial relationship in Beijing[J]. Urban Development Studies, 2009, 16(6): 29-35. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2009.06.006] |

| [20] |

孟斌. 北京城市居民职住分离的空间组织特征[J]. 地理学报, 2009, 64(12): 1457-1466. [Meng Bin. The spatial organization of the separation between jobs and residential locations in Beijing[J]. Acta Geographica Sinica, 2009, 64(12): 1457-1466.] |

| [21] |

周素红, 刘玉兰. 转型期广州城市居民居住与就业地区位选择的空间关系及其变迁[J]. 地理学报, 2010, 65(2): 191-201. [Zhou Suhong, Liu Yulan. The situation and transition of jobs-housing relocation in Guangzhou, China[J]. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(2): 191-201.] |

| [22] |

叶昌东, 代丹丹, 刘海东. 2000年以来广州市中心城区职住空间演变及其行业差异研究[J]. 城市发展研究, 2018, 25(9): 75-81, 116, 165. [Ye Changdong, Dai Dandan, Liu Haidong. Spatial evolution of job-housing relationship and its differentiation in sectors in central area of Guangzhou from 2000[J]. Urban Development Studies, 2018, 25(9): 75-81, 116, 165. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2018.09.012] |

| [23] |

肖琛, 陈雯, 袁丰, 等. 2000-2010年无锡市职住空间关系变化及影响因素分析[J]. 地理科学, 2014, 34(2): 137-146. [Xiao Chen, Chen Wen, Yuan Feng, et al. Relationship between job-housing spaces of wuxi city and its influencing factors in 2000-2010[J]. Scientia Geographica Sinica, 2014, 34(2): 137-146.] |

| [24] |

柴彦威, 张艳, 刘志林. 职住分离的空间差异性及其影响因素研究[J]. 地理学报, 2011, 66(2): 157-166. [Chai Yanwei, Zhang Yan, Liu Zhilin. Spatial differences of home-work separation and the impacts of housing policy and urban sprawl: Evidence from household survey data in Beijing[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(2): 157-166.] |

| [25] |

刘志林, 王茂军. 北京市职住空间错位对居民通勤行为的影响分析——基于就业可达性与通勤时间的讨论[J]. 地理学报, 2011, 66(4): 457-467. [Liu Zhilin, Wang Maojun. Job accessibility and its impacts on commuting time of urban residents in Beijing: From a spatial mismatch perspective[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(4): 457-467.] |

| [26] |

张艳, 柴彦威. 基于居住区比较的北京城市通勤研究[J]. 地理研究, 2009, 28(5): 1327-1340. [Zhang Yan, Chai Yanwei. Characteristics of commuting pattern in Beijing: Based on the comparison of different urban residential areas[J]. Geographical Research, 2009, 28(5): 1327-1340. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2009.05.019] |

| [27] |

李梦玄, 周义, 胡培. 保障房社区居民居住-就业空间失配福利损失研究[J]. 城市发展研究, 2013, 20(10): 63-68. [Li Mengxuan, Zhou Yi, Hu Pei. Welfare loss study of the jobs-housing spatial mismatch of residents in ensuring housing communities[J]. Urban Development Studies, 2013, 20(10): 63-68.] |

| [28] |

马光红, 严国梁. 经济适用房空间失配与福利损失问题研究[J]. 建筑管理现代化, 2008(1): 1-3. [Ma Guanghong, Yan Guoliang. Research on the spatial mismatch and welfare loss of affordable housing[J]. Modernization of Building Management, 2008(1): 1-3.] |

| [29] |

周素红, 程璐萍, 吴志东. 广州市保障性住房社区居民的居住-就业选择与空间匹配性[J]. 地理研究, 2010, 29(10): 1735-1745. [Zhou Suhong, Cheng Luping, Wu Zhidong. The jobs-housing relocation and spatial matching of residents in alleviatory housing neighborhoods in Guangzhou[J]. Geographical Research, 2010, 29(10): 1735-1745.] |

| [30] |

侯学英, 吴巩胜, 王圣云, 等. 昆明市保障性住区居民就业空间特征及其收入效应分析[J]. 人文地理, 2016, 31(4): 50-57. [Hou Xueying, Wu Gongsheng, Wang Shengyun, et al. Analysis on the employment spatial characteristics and income effects of residents in affordable residential districts[J]. Human Geography, 2016, 31(4): 50-57.] |

| [31] |

Silverman B W. Density Estimation for Statistics and Data Analysis[M]. New York: Chapman and Hall, 1986: 1-13.

|

| [32] |

杨格格, 宋辞, 裴韬, 等. 北京对外交通枢纽乘客OD时空分布特征[J]. 地球信息科学学报, 2016, 18(10): 1374-1383. [Yang Gege, Song Ci, Pei Tao, et al. Passengers' OD temporal-spatial distribution characteristics of the external traffic hubs in Beijing[J]. Journal of Geoinformation Science, 2016, 18(10): 1374-1383.] |

| [33] |

任国岩. 长三角会展场馆空间集聚特征及影响因素[J]. 经济地理, 2014, 34(9): 86-92. [Ren Guoyan. The agglomeration characteristics and influencing factors of exhibition venues in Yangtze River Delta[J]. Economic Geography, 2014, 34(9): 86-92.] |

| [34] |

王金亮, 黄志霖, 邵景安, 等. 林地景观点格局的样带梯度分布与空间聚集特征——以重庆三峡库区生态屏障区为例[J]. 地理科学进展, 2013, 32(2): 308-317. [Wang Jinliang, Huang Zhilin, Shao Jingan, et al. Gradient distribution of belt transects and characteristics of spatial clustering of point pattern of woodland landscapes: A case study of ecological barrier zone of Three-Gorges Reservoir in Chongqing[J]. Progress in Geography, 2013, 32(2): 308-317.] |

| [35] |

方忠权. 广州会展企业空间集聚特征与影响因素[J]. 地理学报, 2013, 68(4): 464-476. [Fang Zhongquan. The agglomeration characteristics and influencing factors of exhibition enterprises in Guangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(4): 464-476.] |

| [36] |

Besag J E. Comments on ripley's paper[J]. Journal of Royal Statistic Society: B, 1977, 39: 193-195. |

| [37] |

朱玮, 梁雪媚, 桂朝, 等. 上海职住优化效应的代际差异[J]. 地理学报, 2020, 75(10): 2192-2205. [Zhu Wei, Liang Xuemei, Gui Chao, et al. Intergenerational differences in Shanghai's occupation and residence optimization[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(10): 2192-2205.] |

| [38] |

吴翔华, 陈昕雨, 袁丰. 南京市住房困难人群职住关系及影响因素分析[J]. 地理科学进展, 2019, 38(12): 1890-1902. [Wu Xianghua, Chen Xinyu, Yuan Feng. Job-housing relationship of people with housing difficulties and influencing factors in Nanjing City[J]. Progress in Geography, 2019, 38(12): 1890-1902.] |

| [39] |

易成栋, 高萌, 张纯. 基于项目、家庭和个体视角的经济适用住房的就业可达性——以北京市为例[J]. 城市发展研究, 2015, 22(12): 31-37. [Yi Chengdong, Gao Meng, Zhang Chun. Job accessibility of economic and comfortable housing in Beijing: From the perspectives of project, individual and family[J]. Urban Development Studies, 2015, 22(12): 31-37.] |