2. 福州大学 环境与安全工程学院, 福州 350108;

3. 福州理工学院 应用科学与工程学院, 福州 350506;

4. 华南理工大学 建筑学院/亚热带建筑科学国家重点实验室, 广州 510006;

5. 福建工程学院 建筑与城乡规划学院, 福州 350118

2. College of Environment and Safety Eegineering, Fuzhou University, Fuzhou 350108, China;

3. School of Applied Science and Engineering, Fuzhou Institute of Technology, Fuzhou 350506, China;

4. School of Architecture, South China University of Technology/State Key Laboratory of Subtropical Building Science, Guangzhou 510006, China;

5. School of Architecture and Planning, Fujian University of Technology, Fuzhou 350118, China

恐怖主义或恐怖袭击具有暴力、非法、政治性、破坏性和威胁等特点,是世界各国各地区政治稳定、经济发展以及居民生命财产安全的最大威胁之一。恐怖主义具有邪恶、不分青红皂白的暴力或残暴的含义[1],其不确定性成为反恐政策的主要挑战[2]。恐怖袭击事件具有一定的地域特征[3],其行为往往受到多个目标的驱使[4]。恐怖袭击惯用简易爆炸装置[5],袭击目标包括政府部门、金融机构、基础设施和军事基地等,或难以防御的人口密集的城市地区[7]。近年来,恐怖主义呈现出主体基层化、对象平民化、形式复杂化、目的政治化、手段多样化、地域重点化等特点[7],也表现出国际化与地方化并行、小型化与草根化趋同、网络恐怖主义由概念成为现实等趋势[8],一些国家或地区的恐怖袭击事件或与民族分离组织合流[9]、或被宗教极端组织渗透[10]、或向“独狼”式恐怖袭击转变[11]等。

然而,恐怖袭击事件时空演变的研究尚未得到充分的展现,少数学者探讨了恐怖袭击事件的热点区域、空间集聚及时空演变。例如Siebeneck等人认为伊拉克的恐怖袭击事件在时空上趋于集聚[12],LaFree等人指出1970—2007年马德里或周边省份的恐怖袭击事件在地理空间上呈现等级扩散现象[13]。全球恐怖袭击事件形成中东及北非地区以及与撒哈拉以南的非洲交界区域的爆发中心,以及南亚、东南亚、西欧地区等新的恐怖主义活跃区[14]。在中东地区,恐怖组织偏好在边境区域实施恐怖袭击事件,不同时段内的空间聚集现象越来越明显[15];在中南半岛,形成了泰国首都曼谷附近和泰国南部四府两大恐怖袭击热点区域[16];在南美洲,2000年以来的恐怖袭击事件主要集中分布于哥伦比亚、委内瑞拉和巴拉圭[17];中国大陆31个省市自治区的恐怖袭击事件在时空和规模上也表现出显著的差异性[18]。

彻底根除恐怖主义,必须清除产生仇恨的不公平和不平等的土壤[19],宗教极端主义[8]、收入不平等[20]等均可能诱发恐怖袭击事件。面对潜在的恐怖袭击威胁,情报收集和预警措施至关重要[21],但世界各国或地区反恐策略的侧重点有所不同[22, 23]。通常恐怖袭击的目标对象包括交通基础设施[24, 25]、化工企业[26]、能源基地[27]乃至虚拟网络平台[28]等。恐怖袭击的危害具有广泛性与复杂性,其风险评估的核心要素至少应包括拯救生命和成本效益等内容[29],或考虑目标吸引力、目标脆弱性和恐怖袭击后果[30],美国经济与和平研究所(IEP)认为恐怖主义风险可由恐怖袭击事件数量、死亡人数、受伤人数和财产损失四个指标衡量[31],Zhang等人则纳入社会经济和自然因素,改进传统推荐算法建立起基于空间恐怖袭击的风险评估模型[32]。

恐怖活动与经济学等学科的关联研究、恐怖主义定量研究方法以及恐怖活动的危害等方面的研究将成为恐怖主义研究的前沿问题[33]。总体而言,当前国内外关于恐怖袭击事件的研究仍以定性描述为主,且多与经济、政治理论结合[34],少数定量分析或视角细微、或指标简略、或时间跨度偏短、或仅涉及某个国家或地区,基于地理学视角科学量化全球恐怖袭击事件时空格局演化及其危害程度的研究较为鲜见,而空间统计分析方法在分析恐怖袭击事件上具有一定的有效性和优越性[13]。有鉴于此,本文搜集整理2000—2018年全球恐怖袭击事件记录数据,从地理空间统计分析的视角,构建科学合理的指标体系和分析模型,分析2000—2018年期间全球恐怖袭击事件的危害及时空演变。本文的研究在准确评估恐怖袭击事件的危害、梳理全球恐怖袭击事件的时空演化特征以及预防恐怖袭击事件等方面均具有重要的参考价值。

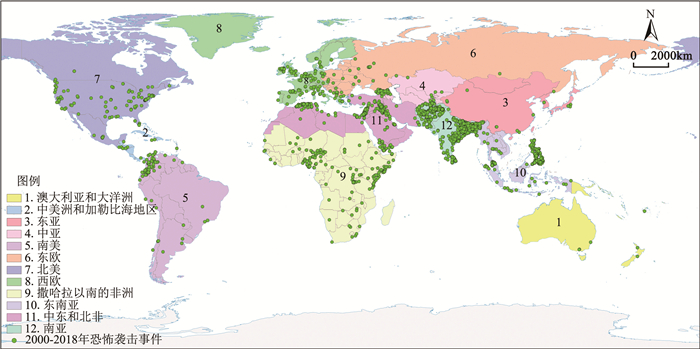

2 研究区域与数据方法 2.1 研究区域及数据来源本文研究区域为亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲五大洲,不涉及无人定居的南极大陆(图 1)。

|

图 1 全球恐怖袭击事件分布 Fig.1 Distribution of the Global Terrorist Attacks 注:根据国家测绘地理信息局标准地图(审图号:GS(2016)1665)绘制而成,底图无修改。 |

全球恐怖主义数据库(global terrorism database, GTD)是世界上最全面、最成熟的恐怖主义数据库,所记载的统计资料以各种权威媒体为依据[35]。本文搜集整理了2000— 2018年全球发生的恐怖袭击事件的记录,共获取GTD2000—2018年有效的恐怖袭击事件数据3581条,挖掘出恐怖袭击事件的发生时间、发生地点、袭击目标、事件类型、年发生次数、武器类型等数据。

2.2 危害程度分级与分布研究方法对GTD记录的恐怖袭击事件原始数据进行数据筛选、数据变换以及属性规约的处理,使得数据信息结构化和标准化[36],为保证数据的科学性和可靠性,本文剔除了以下数据事件:①模棱两可和不确定是否属于恐怖主义行为的事件;②攻击类型、受害者类型、武器类型以及财产损失等指标标注为“未知”的事件;③死亡人数、受伤人数以及经纬度数据空缺的事件。参照《生产安全事故报告和调查处理条例规定》对事故划分为五级,对整理后的恐怖袭击事件数据信息进行离散化和二元化处理,根据数据的分布频次,将属性值取值范围按1—5依序赋值,采用模糊综合评价和K-Means聚类方法对各恐怖袭击事件进行量化分级。

2.2.1 模糊综合评价模型恐怖袭击事件具有动态性、流动性和不确定性,对恐怖袭击事件的危害定级不仅取决于人员伤亡和经济损失,还与发生的时机、地域、针对的对象等诸多因素有关,属于典型的涉及多指标、多因素的综合评价问题。可采用模糊综合评价模型对恐怖袭击事件进行综合评判,具体过程如下:①假设恐怖袭击事件的因素论域为U=(u1, u2, ⋯, un);②确定评价评语等级论域V=(v1, v2, ⋯, vn);③进行单因素评判,建立模糊关系矩阵R;④确定评判因素权向量W;⑤综合评判k = W × Rij。利用MATLAB软件编程得到每个恐怖袭击事件的综合得分,并按恐怖袭击事件危害综合得分从高到低排序,综合评价恐怖袭击事件的危害程度大小。

2.2.2 K-Means聚类方法鉴于恐怖袭击事件样本数量庞大,采用聚类分析方法对于恐怖袭击事件分级具有较大优势,分级结果较为直观。K-Means聚类方法的核心思想是把n个数据对象划分为K个聚类,使每个聚类中的数据点到该聚类中心的平方和最小,该方法需要随机选择初始聚类质心,然后不断进行迭代计算。本文利用MATLAB软件的K-Means聚类方法进行聚类操作,以十大恐怖袭击事件的排序结果为初始分类中心,分别对恐怖袭击事件按危害程度从大到小量化分为一至五级,最终得到所有恐怖袭击事件的分级分类情况。

2.2.3 集中化指数和洛伦兹曲线集中化指数用于描述地理数据分布的集中化程度,这种集中化指数可以用洛伦兹曲线表示,洛伦兹曲线是一种累计频率曲线。假如洛伦兹曲线的解析式为:

|

(1) |

显然该曲线的下方区域的面积为:

|

(2) |

当数据均匀分布时,A就变成了对角线以下的三角形面积(R);当数据集中于一点时,A就变成了整个正方形的面积(M),构造如下指数:

|

(3) |

I即为集中化指数,I越大,就说明数据分布的集中化程度越高;反之,I越小,就说明数据分布的集中化程度越低,数据分布越均衡。

2.3 时空演变分析方法 2.3.1 核密度估计法核密度估计是以样点为中心,通过核函数计算出样点在指定半径范围内对栅格单元中心点的密度的贡献值。概念上,每个点上方均覆盖着一个平滑曲面,在点所在位置处表面值最高,随着与点的距离的增大表面值逐渐减小,在与点的距离等于搜索半径的位置处表面值为零,搜索半径参数值越大,生成的密度栅格越平滑且概化程度越高;值越小,生成的栅格所显示的信息越详细。利用ArcGIS软件的核密度分析模块即可进行核密度估计与绘图。

2.3.2 标准差椭圆方法测量一组点或区域的趋势的一种常用方法便是分别计算x和y方向上的标准距离。这两个测量值可用于定义一个包含所有要素分布的椭圆的轴线。由于该方法是由平均中心作为起点对x坐标和y坐标的标准差进行计算,从而定义椭圆的轴,因此该椭圆被称为标准差椭圆。利用该椭圆,可以查看要素的分布的狭长程度,并因此具有特定方向。利用ArcGIS软件的方向分布(标准差椭圆)分析模块进行标准差椭圆的计算绘图。

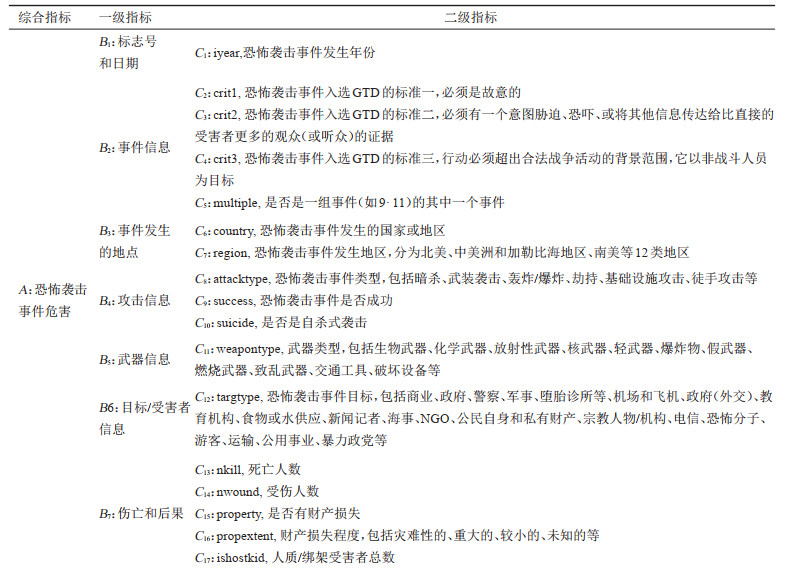

3 研究结果 3.1 全球恐怖袭击事件危害评价 3.1.1 GTD原始数据整理及初步分析整理后的数据变量以数值变量、文本变量和分类变量三种类型为主,构建恐怖袭击事件危害评价指标体系(表 1),其中一级指标共7个,分别是标志号和和日期、事件信息、事件发生的地点、攻击信息、武器信息、目标/受害者信息以及伤亡和后果,二级指标共17个,包括恐怖袭击事件发生年份、恐怖袭击事件入选GTD的标准一、恐怖袭击事件发生的国家或地区等。

| 表 1 2000—2018年GTD恐怖袭击事件指标体系 Tab.1 The GTD Index of Terrorist Attacks(2000—2018) |

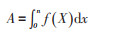

对2000—2018年全球3581次恐怖袭击事件相关数据进行初步统计分析(图 2):①从发生年份来看,以2010年和2011年全球恐怖袭击事件发生的频次最高,合计占总数的33.57%,分别达到617次和585次,2003—2005年全球恐怖袭击事件发生频次最低,分别为45次、42次和38次,其余年份的发生频次居中。②从发生地区来看,以南亚、中东和北非的发生频次最高,分别达到1441次和826次,二者合计占总数的62.47%,澳大利亚和大洋洲、中美洲和加勒比地区、东亚以及中亚的发生频次相对最少,南美、东欧、北美、西欧、撒哈拉以南的非洲以及东南亚的发生频次居中。③从袭击类型来看,轰炸/爆炸发生的频次最高,达到1857次,占总数的51.86%,其次为武装袭击,达870次,劫持人质(路障事件)、劫持以及徒手攻击的频次较少,分别为8次、9次和82次,劫持人质(绑架)、设施/基础设施攻击以及暗杀的频次相对居中。④从不同国家的发生频次来看,居前十的国家分别是印度(688次)、伊拉克(407次)、巴基斯坦(377次)、菲律宾(231次)、阿富汗(183次)、阿尔及利亚(123次)、美国(109次)、索马里(99次)、俄罗斯(93次)和泰国(81次),这些国家的发生频次占总数的66.77%。⑤从发生国家的死亡人数来看,居前十的国家分别是美国、伊拉克、巴基斯坦、印度、阿富汗、阿尔及利亚、索马里、菲律宾、尼日利亚和哥伦比亚,占死亡人数总数的86.95%。⑥从恐怖袭击事件造成的财产损失程度来看,未知的频次为2579次,占总数的72.02%,其次为较小的(可能小于100万美元)频次,达965次,重大的(可能大于100万美元,但小于10亿美元)的频次为33次,灾难性(可能大于10亿美元)的频次为4次。⑦从恐怖组织发起恐怖袭击事件的频次来看(图 2-g),恐怖组织未知的频次高达1159次,1—18代表已知的恐怖组织,其发起的恐怖袭击事件频次相对更低。⑧从武器类型来看,爆炸物/炸弹/炸药的频次最高,为2014次,其次轻武器达952次,燃烧武器和致乱武器的频次分别达292次和256次,其余武器类型的使用频率较低。⑨从目标类型来看,公民自身和私有财产的频次最高,为1085次,其次政府(一般意义)为715次,警察、商业、运输(航空除外)、军事、教育机构以及宗教人物/机构等分别达475次、382次、180次、133次、132次和119次,袭击目标为海事、堕胎诊所等、食物或水供应以及游客等频次较少,机场和飞机、NGO、暴力政党、电信、新闻记者、公用事业、政府(外交)以及恐怖分子/非州立民兵组织的频次均大于21次而小于65次。由上述分析可知,全球恐怖袭击事件各项相关数据均表现为一定的集中性。

|

图 2 2000—2018年全球恐怖袭击事件统计图 Fig.2 Statistical Graph of the Global Terrorist Attacks from 2000 to 2018 注:图中表格的数字代码含义即对应于各分图横坐标数字。 |

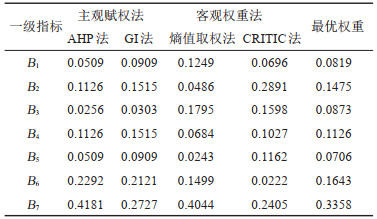

通过对非线性规划求解,可以得到一级指标的最优权重组合(表 2),即权重模糊矩阵为W=[0.0819, 0.1475, 0.0873, 0.1126, 0.0706, 0.1643, 0.3358],各一级指标下对应的二级指标权重采取均等的方式予以确认。通过建立模糊综合评价法,利用MATLAB软件编程得到全球3581个恐怖袭击事件危害程度的综合得分,得分区间为[0.1477, 0.7702],分值越高代表危害程度越大。

| 表 2 恐怖袭击事件危害程度一级指标权重 Tab.2 Primary Index Weight of Damage Degree of Terrorist Attacks |

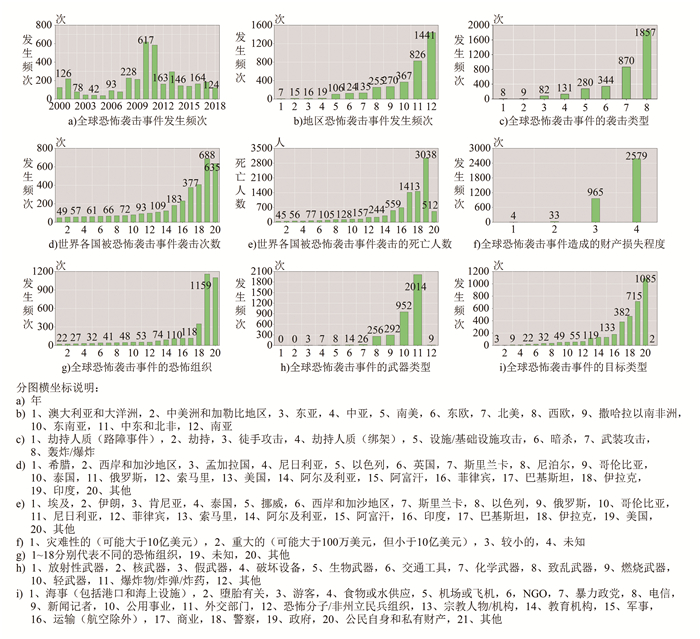

以上述的排序结果为初始分类中心,利用K-Means聚类法,按危害程度从高到低将全球3581次恐怖袭击事件危害程度从高到低分为一至五级,最终得到所有事件的危害级别,其中一级恐怖袭击事件(简称一级事件)共199次,综合得分区间为[0.6238, 0.7702];二级恐怖袭击事件(简称二级事件)398次,综合得分区间为[0.5611, 0.6238];三级恐怖袭击事件(简称三级事件)1194次,综合得分区间为[0.4814, 0.5611];四级恐怖袭击事件(简称四级事件)994次,综合得分区间为[0.4090, 0.4814];五级恐怖袭击事件(简称五级事件)796次,综合得分区间为[0.1477, 0.4090]。

从空间分布上来看(图 3),各级恐怖袭击事件分布不均,其中一级事件主要分布在中东和北非、南亚等地区,澳大利亚和大洋洲、中美洲和加勒比地区、东亚、中亚、南美以及东欧等地区没有发生一级恐怖袭击事件,二级事件主要分布在南亚、中东和北非等地区,澳大利亚和大洋洲、中美洲和加勒比地区、东亚以及中亚发生二级事件的频次为零,三级事件主要分布在南亚、中东和北非、东南亚以及撒哈拉以南的非洲,四级事件主要分布在南亚、中东和北非、东南亚、撒哈拉以南的非洲以及西欧等地区,五级事件主要分布在南亚、西欧、中东和北非以及东南亚等地区。

|

图 3 2000—2018年不同危害程度的全球恐怖袭击事件分布 Fig.3 Distribution of Each Damage Degree of the Global Terrorist Attacks from 2000 to 2018 注:根据国家测绘地理信息局标准地图(审图号:GS(2016)1665)绘制而成,底图无修改。 |

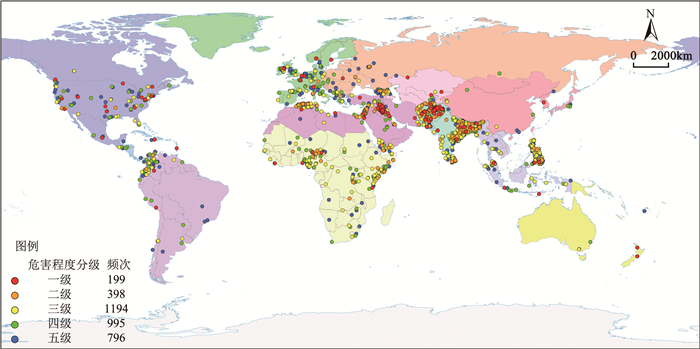

基于洛伦兹曲线和集中化指数分别对2000—2018年全球恐怖袭击事件及其一级至五级事件的集中化程度进行对比分析,如图 4所示,全球恐怖袭击事件平均的集中化指数为0.692,其值介于三级事件与四级事件集中化指数之间;就不同恐怖袭击事件的危害程度而言,危害程度越高的恐怖袭击事件其集中化程度越高,其中一级事件的集中化指数I高达0.901,二级事件的集中化指数I为0.853,三级事件的集中化指数I为0.780,四级事件的集中化指数I为0.647,五级事件的集中化指数I为0.534。

|

图 4 2000—2018年全球恐怖袭击事件洛伦兹曲线 Fig.4 Lorenz Curve of the Global Terrorist Attacks from 2000 to 2018 |

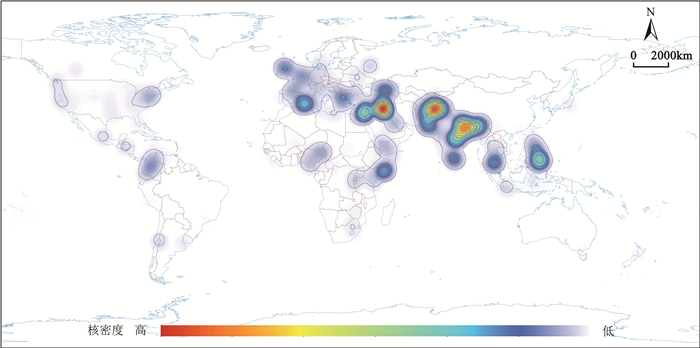

基于2000—2018年期间全球恐怖袭击事件核密度分析,大体可将全球恐怖袭击事件划分为三大活跃区、九大次级活跃区以及其他风险区(图 5)。其中,三大活跃区包括:①以伊拉克—叙利亚—约旦为核心,蔓延至周边的黎巴嫩、巴勒斯坦、以色列、埃及、沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋、伊朗和土耳其的中东活跃区;②以阿富汗—巴基斯坦为核心,蔓延至周边的塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、伊朗、印度以及克什米尔地区的中亚活跃区;③以印度东部—孟加拉国为核心,蔓延至印度中南部、尼泊尔、不丹、缅甸南亚活跃区。九大次级活跃区包括:菲律宾群岛次级活跃区;马来半岛次级活跃区;斯里兰卡次级活跃区;以索马里为核心,蔓延至阿拉伯半岛南部、埃塞俄比亚、肯尼亚、乌干达、刚果民主共和国以及坦桑尼亚的次级活跃区;以尼日利亚为核心,蔓延至尼日尔、乍得和喀麦隆的西非次级活跃区;以阿尔及利亚为核心,蔓延至利比亚、突尼斯、摩洛哥以及西班牙东部的次级活跃区;巴尔干半岛次级活跃区;以哥伦比亚为核心,蔓延至厄瓜多尔、委内瑞拉的次级活跃区;西欧次级活跃区。其他风险区包括:日本本州岛风险区;朝鲜半岛风险区;印度尼西亚爪哇岛和苏门答腊岛风险区;南非风险区;利比亚至塞内加尔东大西洋沿岸风险区;俄罗斯—乌克兰东欧风险区;加拿大西部风险区;美国东北部风险区;美国西太平洋沿岸风险区、美国中部风险区;墨西哥中部风险区;加勒比海西岸风险区;智利中部—阿根廷西部风险区;阿根廷—乌拉圭边界风险区;澳大利亚南部风险区;新西兰风险区,等等。

|

图 5 2000—2018年全球恐怖袭击事件核密度图 Fig.5 Kernel Densityof the Global Terrorist Attacks from 2000 to 2018 注:根据国家测绘地理信息局标准地图(审图号:GS(2016)1665)绘制而成,底图无修改。 |

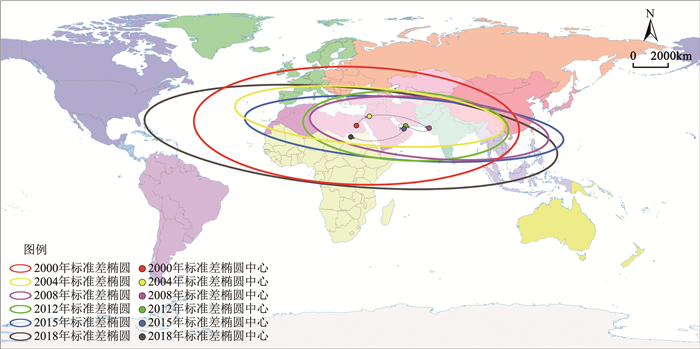

结合恐怖袭击事件的危害程度,基于2000—2018年全球恐怖袭击事件的标准差椭圆分析(图 6),考察全球恐怖袭击事件发生地点的整体变化趋势:①标准差椭圆面积经历了先下降后上升的过程,总体增长幅度较小,从2000年的7939万km2下降到2004年的3220万km2、2008年的2989万km2,再增长到2012年的5260万km2、2015年的5170 km2和2018年的8495万km2;②标准差椭圆的长轴和短轴的变化表现为先下降后上升的过程,长轴从2000年的8323 km下降到2008年的6126 km,再增长到2018年的8495 km,短轴从2000年的3037 km下降到2008年的1544 km,再增长到2018年的2542 km;③标准差椭圆的扁率变化表现为上升—下降—上升—下降的波动过程,整体而言仍有轻微的增长,相比于2000年,2018年的标准差椭圆呈现出更扁、更狭长的趋势;④标准差椭圆的方向角度均略大于90°,变化程度较小。总体而言,2000—2018年全球恐怖袭击事件的空间范围经历了下降后再上升的过程,但总体变化较小。

|

图 6 2000—2018年全球恐怖袭击事件标准差椭圆 Fig.6 The Standard Deviation Ellipse of the Global Terrorist Attacks from 2000 to 2018 根据国家测绘地理信息局标准地图(审图号:GS(2016)1665)绘制而成,底图无修改。 |

对比2000—2018年全球恐怖袭击事件标准差椭圆的重叠部分和中心点变化轨迹(图 6):①全球恐怖袭击事件标准差椭圆的重叠部分大体分布在利比亚、苏丹、中东地区、印度半岛以及缅甸等地区,面积约1995万km2,该地区与前文所分析的三大活跃区吻合程度较高;②全球恐怖袭击事件标准差椭圆的中心点即全球恐怖袭击事件的空间重心,从其变化轨迹来看,2000年、2004年、2008年、2012年、2015年和2018年的空间重心分别位于埃及、约旦、巴基斯坦、阿联酋、阿联酋和苏丹,大体在三大活跃区之间形成一个闭合的回路。因此从上述分析可知,2000—2018年全球恐怖袭击主要集聚在三大活跃区,空间重心也位于三大活跃区范围内。

4 结论与讨论 4.1 结论本文基于GTD数据库全球恐怖袭击事件数据,运用模糊综合评价方法、K-Means聚类方法、集中化指数和洛伦兹曲线法、核密度估计法以及标准差椭圆等方法,分析2000—2018年全球恐怖袭击事件的危害程度、分级分布及其集中程度,刻画其时空演变特征规律,并得到以下主要结论:

(1)2000—2018年的全球恐怖袭击事件中,以2010年和2011年发生频次最高,以南亚、中东和北非的发生频次最高,袭击类型以轰炸/爆炸发生的频次最高,以印度、伊拉克和巴基斯坦等国家的发生频次最高,以美国、伊拉克和巴基斯坦等国家的死亡人数最多,财产损失程度为未知的频次最高,恐怖组织为未知类型的频次最高,武器类型以爆炸物/炸弹/炸药的频次最高,袭击的目标类型以公民自身和私有财产的频次最高。

(2)全球恐怖袭击事件危害程度从高到低分为一至五级,危害程度越高,集中化程度越高。其中一级事件的集中化指数I为0.901,二级事件集中化指数I为0.853,三级事件集中化指数I为0.780,四级事件集中化指数I为0.647,五级事件集中化指数I为0.534,全球恐怖袭击事件集中化指数I为0.692,其值介于三级事件与四级事件的相应值之间。

(3)将全球恐怖袭击事件发生区大体划分为以伊拉克—叙利亚—约旦为核心的中东活跃区、以阿富汗—巴基斯坦为核心的中亚活跃区和以印度东部—孟加拉国为核心的南亚活跃区三大活跃区,并划分出菲律宾群岛、马来半岛、斯里兰卡等九大次级活跃区,以及印度尼西亚爪哇岛和苏门答腊岛、南非、加勒比海西岸等其他风险区。

(4)基于2000—2018年全球恐怖袭击事件标准差椭圆的对比分析,全球恐怖袭击事件空间范围经历了先下降再上升的过程但总体变化较小,且全球恐怖袭击主要集聚在三大活跃区,空间重心亦在三大活跃区内。

4.2 讨论21世纪以来,和平与发展的时代主题已深入人心,国际形势总体趋向缓和,但仍面临着诸如恐怖袭击等不确定、不稳定因素的冲击。毫无疑问,世界各国政府均一致地反对恐怖主义,但却并未形成对恐怖主义的统一的定义,亦未形成一致的反恐步调和策略。当前世界正面临着百年未有之大变局,国际安全挑战错综复杂,全球反恐形势依然严峻,梳理全球恐怖袭击事件的特征,科学评价全球恐怖袭击事件的危害及其分级分布,识别全球恐怖袭击事件的活跃区、集聚区和空间重心等,可为认清全球恐怖主义本质与发展趋势、制定行之有效的反恐策略等方面提供有用的借鉴。

恐怖主义是人类的公敌,恐怖袭击活动直接影响人们的生命财产安全,对公民自由、国际政治和国际贸易等产生破坏性的影响。恐怖主义、恐怖袭击事件产生的原因错综复杂,既有恐怖主义者自身的心理原因,也与霸权主义、强权政治、军事干预、贸易战争以及不公正的国际秩序等世界政治格局有关,经济全球化使恐怖主义加速蔓延,热衷于报道恐怖主义事件的媒体尤其是西方媒体对恐怖主义盛行起到推波助澜的作用,因此西方媒体常被形容为“恐怖主义的氧气”。此外,失业和贫富分化、宗教冲突、全球军火管制漏洞等均成为恐怖主义滋生的土壤。近年来恐怖袭击呈现出“全球化”、“本土化”、“网络化”以及“独狼式”的新特点,一些恐怖组织善于通过网络策划、利用现代媒体、散布恐怖信息等方式制造恐怖氛围,少数国家干涉别国内部事务,甚至支持一些国家的反政府武装组织,严重破坏了国际正常秩序,尤其当前全球经济、个人生命健康安全等均受新冠疫情的影响,极易滋长恐怖主义与极端主义。面对严峻的反恐形势,任何国家都不能独善其身,应积极倡导构建人类命运共同体,全世界各国应携手加强反恐合作,构建真正开放、包容的社会。本文对系统认知全球恐怖袭击事件的特征、危害及其时空格局演化规律具有重要意义,后续的研究还应深入探究恐怖主义产生的机制,为全球治理恐怖主义提供科学的参考依据。

| [1] |

Lutz J M, Lutz B J. Global Terrorism[M]. London: Routledge Taylor & Francis Group, 2004: 8.

|

| [2] |

Tutun S, Khasawneh M T, Zhuang J. New framework that uses patterns and relations to understand terrorist behaviors[J]. Expert Systems with Applications, 2017, 78: 358-375. DOI:10.1016/j.eswa.2017.02.029 |

| [3] |

Flint C. Terrorism and counterterrorism: Geographic research questions and agendas[J]. Professional Geographer, 2003, 55(2): 161-169. |

| [4] |

Jaspersen J G, Montibeller G. On the learning patterns and adaptive behavior of terrorist organizations[J]. European Journal of Operational Research, 2020, 282(1): 221-234. DOI:10.1016/j.ejor.2019.09.011 |

| [5] |

Grant M J, Stewart M G. Modelling improvised explosive device attacks in the West-Assessing the hazard[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2017, 165: 345-354. |

| [6] |

Ash K. "The war will come to your street": Explaining geographic variation in terrorism by rebel groups[J]. International Interactions, 2018, 44(3): 411-436. DOI:10.1080/03050629.2017.1367294 |

| [7] |

赵秉志. 法治反恐的国际视角: 难点与对策[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版), 2020, 22(2): 80-91. [Zhao Bingzhi. Combating international terrorism through rule of law: Difficulties and countermeasures[J]. Journal of Southeast University(Philosophy and Social Science), 2020, 22(2): 80-91. DOI:10.3969/j.issn.1671-511X.2020.02.008] |

| [8] |

张家栋. 世界恐怖主义的主要特征与发展趋势[J]. 国际观察, 2011(5): 8-15. [Zhang Jiadong. The characteristics and trends of world terrorism[J]. International Review, 2011(5): 8-15.] |

| [9] |

刘中民, 任华. 菲律宾恐怖袭击事件透视[J]. 当代世界, 2017(7): 56-59. [Liu Zhongmin, Ren Hua. Perspective on the terrorist attack inPhilippines[J]. Contemporary World, 2017(7): 56-59.] |

| [10] |

周秋君. 恐怖主义在欧洲发展的新态势及其原因分析[J]. 社会科学, 2019(2): 29-37. [Zhou Qiujun. The new situationand causes of terrorismin Europe[J]. Journal of Social Sciences, 2019(2): 29-37.] |

| [11] |

许超, 刘胜湘. 特朗普政府反恐预警机制改革论析[J]. 国际安全研究, 2019, 37(2): 91-113, 158-159. [Xu Chao, Liu Shengxiang. An analysis of the reform on counter-terrorism early-warning mechanism under Trump Administration[J]. Journal of International Security Studies, 2019, 37(2): 91-113, 158-159.] |

| [12] |

Siebeneck L K, Medina R M, Yamada I, et al. Spatial and temporal analyses of terrorist incidents in Iraq, 2004-2006[J]. Studies in Conflict & Terrorism, 2009, 32(7): 591-610. |

| [13] |

LaFree G, Dugan L, Xie M, et al. Spatial and temporal patterns of terrorist attacks by ETA 1970 to 2007[J]. Journal of Quantitative Criminology, 2012, 28(1): 7-29. DOI:10.1007/s10940-011-9133-y |

| [14] |

王诚聪, 刘亚静, 刘明月. 全球恐怖袭击事件时空演变与态势分析[J]. 地球信息科学学报, 2019, 21(11): 1710-1720. [Wang Chengcong, Liu Yajing, Liu Mingyue. Spatiotemporal evolution and situation analysis of global terrorist attacks[J]. Journal of Geo-information Science, 2019, 21(11): 1710-1720. DOI:10.12082/dqxxkx.2019.190384] |

| [15] |

陈伟, 翟国方, 沈志翔, 等. 1970-2015年中东地区恐怖袭击事件的时空特征分析[J]. 世界地理研究, 2020, 29(4): 659-668. [Chen Wei, Zhai Guofang, Shen Zhixiang, et al. Analysis of temporal and spatial characteristics of terrorist attacks in the Middle East from 1970 to 2015[J]. World Regional Studies, 2020, 29(4): 659-668. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2020.04.2019039] |

| [16] |

郝蒙蒙, 陈帅, 江东, 等. 中南半岛恐怖袭击事件时空演变特征分析[J]. 科技导报, 2018, 36(3): 62-69. [Hao Mengmeng, Chen Shuai, Jiang Dong, et al. Analysis on tempo-spatial evolution of terrorist attacks in Indochina Peninsula[J]. Science & Technology Review, 2018, 36(3): 62-69.] |

| [17] |

申玉坤, 骆华松, 洪菊花, 等. 南美洲恐怖袭击事件时空演变研究[J]. 世界地理研究, 2021, 30(1): 12-24. [Shen Yukun, Luo Huasong, Hong Juhua, et al. Study on spatial-temporal evolution of terrorist attacks in South America[J]. World Regional Studies, 2021, 30(1): 12-24. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2021.01.2019304] |

| [18] |

柴瑞瑞, 刘德海, 陈静锋. 恐怖袭击事件的时空差异特征分析及内生性VAR模型[J]. 中国管理科学, 2016, 24(S1): 281-288. [Chai Ruirui, Liu Dehai, Chen Jingfeng. Spatial-temporal difference analysis of terrorist attacks and endogeneity based on VAR model[J]. Chinese Journal of Management Science, 2016, 24(S1): 281-288.] |

| [19] |

蒲俜. 试析美国"9·11" 恐怖袭击事件的根源及其影响[J]. 教学与研究, 2001(10): 41-43. [Pu Ping. Analysis of the causes and effects of the "9·11" terrorist attacks in the United States[J]. Teaching and Research, 2001(10): 41-43. DOI:10.3969/j.issn.0257-2826.2001.10.009] |

| [20] |

阿地力江·阿不来提, 古丽阿扎提·吐尔逊. 基于统计分析的"东突" 恐怖主义犯罪原因研究[J]. 中国人民公安大学学报(社会科学版), 2016, 32(4): 7-12. [Adilijiang Abelti, Guriazati Turson. The causes of terrorist crimesby"East Turkistan"based on statistical analysis[J]. Journal of People's Public Security University of China (Social Sciences Edition), 2016, 32(4): 7-12.] |

| [21] |

Gordon T J, Sharan Y, Florescu E. Potential measures for the pre-detection of terrorism[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017, 123: 1-16. DOI:10.1016/j.techfore.2017.05.017 |

| [22] |

王吉美. 从地缘政治视角看美国边界安全的空间特征与政策变化——兼论对中国边界安全的启示[J]. 人文地理, 2011, 26(3): 19-23, 105. [Wang Jimei. U.S. border security: Spatial feature, policy change and implication for China: From the perspective of geopolitics[J]. Human Geography, 2011, 26(3): 19-23, 105. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2011.03.004] |

| [23] |

安宁, 朱竑. "东突暴恐" 事件的批判地缘政治分析[J]. 地理学报, 2015, 70(10): 1650-1663. [An Ning, Zhu Hong. A critical geopolitical analysis of"East Turkistan violence and terrorism"activities in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(10): 1650-1663. DOI:10.11821/dlxb201510009] |

| [24] |

Stewart M G, Mueller J. Cost-benefit analysis of airport security: Are airports too safe?[J]. Journal of Air Transport Management, 2014(35): 19-28. |

| [25] |

杨新贺, 亐道远. 铁路安全恐怖风险防范研究[J]. 中国安全科学学报, 2019, 29(S1): 145-149. [Yang Xinhe, Qu Daoyuan. Research on prevention of railway safety and terrorist risks[J]. China Safety Science Journal, 2019, 29(S1): 145-149.] |

| [26] |

Song G, Khan F, Yang M. Probabilistic assessment of integrated safety and security related abnormal events: A case of chemical plants[J]. Safety Science, 2019, 113: 115-125. DOI:10.1016/j.ssci.2018.11.004 |

| [27] |

Lilliestam J. Vulnerability to terrorist attacks in European electricity decarbonisation scenarios: Comparing renewable electricity imports to gas imports[J]. Energy Policy, 2014, 66: 234-248. DOI:10.1016/j.enpol.2013.10.078 |

| [28] |

梁立宝. 恐怖信息网络传播的刑法规制及其完善[J]. 法学论坛, 2019, 34(1): 154-160. [Liang Libao. Criminal regulation of transmission of terrorism information and its perfection[J]. Legal Forum, 2019, 34(1): 154-160.] |

| [29] |

Stewart M G, Mueller J. Responsible policy analysis in aviation security with an evaluation of PreCheck[J]. Journal of Air Transport Management, 2015, 48: 13-22. DOI:10.1016/j.jairtraman.2015.06.007 |

| [30] |

Masse T, O'Neil S, Rollins J. The Department of Homeland Security's Risk Assessment Methodology: Evolution, Issues, and Options for Congress[R]. Library of Congress Washington DC Congressional Research Service, 2007.

|

| [31] |

Institute for Economics & Peace. Global Terrorism Index 2016[R]. Measuring and Understanding the Impact of Terrorism, 2016.

|

| [32] |

Zhang X, Jin M, Fu J, et al. On the risk assessment of terrorist attacks coupled with multi-source factors[J]. ISPRS International Journal of Geo Information, 2018, 7(9): 354. DOI:10.3390/ijgi7090354 |

| [33] |

刘子义, 蔡中祥, 刘宏建, 等. 恐怖主义研究热点与前沿可视化分析[J]. 世界地理研究, 2016, 25(6): 28-37. [Liu Ziyi, Cai Zhongxiang, Liu Hongjian, et al. Visual analysis of hotspots and research fronts of terrorism[J]. World Regional Studies, 2016, 25(6): 28-37. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2016.06.004] |

| [34] |

韩增林, 王雪, 彭飞, 等. 基于恐袭数据的"一带一路" 沿线国家安全态势及时空演变分析[J]. 地理科学, 2019, 39(7): 1037-1044. [Han Zenglin, Wang Xue, Peng Fei, et al. Security situation and spatiotemporal evolution along Belt and Road based on terrorist attack data[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(7): 1037-1044.] |

| [35] |

周松青. 全球恐怖主义数据库及对中国反恐数据库建设的启示[J]. 情报杂志, 2016, 35(9): 6-11. [Zhou Songqing. Global terrorism database and its enlightenment to anti-terrorism database construction in China[J]. Journal of Intelligence, 2016, 35(9): 6-11.] |

| [36] |

李勇男, 梅建明, 秦广军. 反恐情报分析中的数据预处理研究[J]. 情报科学, 2017, 35(11): 103-107, 113. [Li Yongnan, Mei Jianming, Qin Guangjun. Research on data preprocessing in the field of counter terrorism intelligence analysis[J]. Information Science, 2017, 35(11): 103-107, 113.] |