信息通讯技术(information and communication technologies,简称ICT),是信息技术和通信技术融合而成的新的概念。信息技术主要指处理和管理信息所采用的各种技术,通信技术主要是信息传播与传送技术。狭义的ICT指移动电话、传真、网络、卫星通信等新兴技术,广义的ICT还包括电话、电报、收音机、电视等传统技术。21世纪以来,ICT在全球范围内凭借网络飞速发展,已经渗入到社会生活的各个领域,对居民的日常生活产生了深刻的影响,改变了居民居住、工作、购物、交通、娱乐休闲等日常行为,导致了居民日常活动时空间特征的重构,以致于Cairncross曾用“地理的终结,距离的死亡”来表达远程通信的深刻影响[1]。近年来,以智能手机和掌上电脑为代表的移动通信设备快速普及,以4G、5G网络为代表的无线信息通讯飞速发展,居民可以随时随地借助互联网进行日常活动,ICT对居民日常活动时空间特征的影响进一步加大。

活动空间是指个体日常活动过程中所经过的所有地点的集合[2],能够反映个体对城市时空利用的情况,也是城市社会空间研究的重要测度,在城市社会分异、社会公平、个人生活质量、可达性等研究中都有应用[2, 3]。西方学者的研究表明,ICT的发展对居民的日常活动空间产生了替代、促进、改变和中性等作用[4],这些作用类型在中国学者针对中国的研究中也得到不同程度的证实[5]。学术界对ICT对居民日常活动影响的研究主要集中在远程工作、网络购物、网上服务、网上娱乐等方面。ICT与活动—移动之间关系的研究最早着眼于远程办公和通勤[6, 7],国内也有学者开始探讨信息技术对城市居民交通出行的影响[8]。在网络购物对实体购物和购物出行的影响研究中,大多数研究结果表明网络购物和实体购物之间更接近于相互促进的关系而不是替代的关系,有的认为网络购物能够促进居民的出行[9],有的认为通过网络购物搜寻的信息会促进购物出行[10]。对网上娱乐的研究比对远程办公和网络购物的少,Morkhtarian等学者在这方面的理论建树较为突出,他们建立了ICT与休闲娱乐活动以及相关出行行为之间相互关系的理论性框架[11, 12],近年我国也有学者开始涉足“信息技术对城市居民休闲活动与出行的影响”这一领域,并取得初步研究成果[13]。

在时空间框架下讨论ICT对居民时空利用的影响这一研究领域,目前有时空制约视角、多任务视角、破碎化视角这三种较为主流的研究框架。时空制约视角是从能力制约、组合制约、权威制约三个角度,研究在ICT的影响下时空制约是被弱化还是被强化。多任务视角由Szalai在时间利用的研究中最早提出[14]。多任务指的是多个(两个或者两个以上) 活动在某一时段内同时发生的情况。Robinson等研究发现网络用户发生多任务的情况明显多于非网络用户,还为网络取了个贴切的别称——时间增加器[15]。Kenyon等发现ICT之所以能增加多任务现象的发生,是由于其能够降低活动的时空依赖性和活动对时间连续的要求[16]。时空破碎化指的是ICT引发其他活动的介入,造成正在进行的某项活动被打断而只能在随后继续进行,该概念由Couclelis提出[17],时空破碎化主要包括活动发生的地点趋向于多样化(活动进行地点不再固定)、时间趋向于弹性化(活动进程被切割为多个片段)。Couclelis对购物活动在ICT影响下的破碎化做了研究,发现购物活动被分解成在实体空间中进行的子活动和通过ICT进行的子活动[18]。Lenz等基于破碎化视角,通过建立破碎化指标(通勤频率、工作时间、在家时间等),证明由于ICT的使用,存在破碎化的现象[19]。

学术界对ICT对女性居民出行、居住、工作、休闲、购物等活动空间影响的研究主要集中在ICT是弱化还是强化了女性居民活动空间的时空制约,即ICT的发展能否在一定程度上释放女性居民。一部分研究认为ICT能够弱化女性活动的时空制约:Gould等在一项网络购物的研究中,发现网络购物能够让压力繁重的职业女性从购物出行中解脱出来,从而转化为其他出行[20];Kenyon发现ICT的使用引起的多任务现象增加能够减轻一部分家庭日常生活事务的负担,所以ICT对女性居民更为有利[21]。另一部分研究则得出相反的结论,认为ICT会强化女性活动的时空制约:Schwanen等发现网络空间限制性的存在,造成网络只能增强家务、工作、私事的空间灵活性,而不会影响社交、娱乐活动,造成女性的家庭活动向工作空间溢出,在一定程度上强化了女性居民的时空制约[22]。

目前国内学者针对ICT影响下女性居民日常活动时空间特征的研究已经有所涉及[23],但总体上还较为少见,更缺乏对城中村女性的相关研究。在此背景下,本研究以北京市城中村女性居民为研究对象,发放问卷收集个人基本情况、居住、工作、上网情况、社区内不同群体间关系、活动日志的信息和数据,在实证调查的基础上分析ICT影响下的女性日常活动时空特征,力求对国内这一领域的研究有所补充。

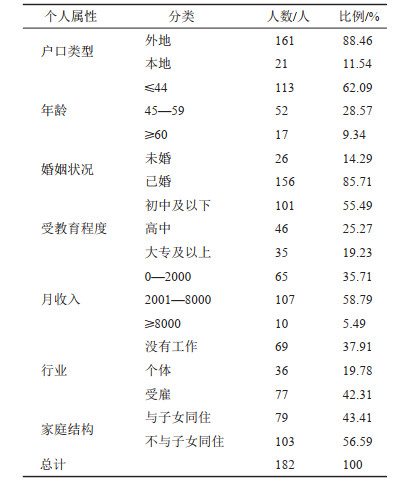

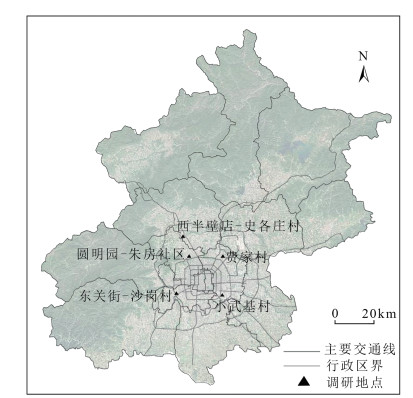

2 研究设计 2.1 研究区与数据来源本研究使用的数据来自北京城中村居民生活调查。北京城中村居民生活调查于2017年2月至3月开展,受访者分布在北京市的5个城中村:海淀区的圆明园—朱房社区、昌平区的西半壁—史各庄村、朝阳区的费家村、朝阳区的小武基村、丰台区的东关街—沙岗村。上述城中村都分布在北京的四环至六环之间(图 1),既涉及到近郊区也涉及到远郊区,均为外来人口租房居住较为集中的典型城中村。该调查主要通过现场填写问卷的方式开展,进而获得问卷数据,该数据具有以城中村居民为调查对象、具有城中村的代表性、包含丰富的目标人群活动特征信息的特点。共发放调查问卷450份,回收问卷420份,回收率93.33%,其中有效问卷407份,有效率96.90%。其中作为研究对象的女性受访者问卷182份,占有效问卷的44.72%,以此作为本研究的资料基础。其基本属性见表 1。

|

图 1 调查问卷发放地点示意图 Fig.1 The Sketch Map of Distribution Place of Questionnaires of Urban Villages in Beijing |

| 表 1 北京城中村女性居民生活调查样本的个人属性统计表 Tab.1 Personal Attribute Statistics of the Sample of Female Residents Living in Urban Villages in Beijing |

本研究采用OLS模型探究城中村女性居民居住空间选择的影响因素,采用Logit模型探究城中村女性居民休闲空间选择的影响因素。

|

本计量模型的因变量分别是城中村女性居民居住空间选择和休闲空间选择。城中村女性居民居住空间选择用现居住地和上一次居住地的路径距离来表征:通过统计城中村女性居民现居住地和上一次居住地的信息,在剔除了缺失居住地信息的样本后,一共保留139个观测值,以此作为分析城中村女性居民居住空间选择的影响因素的资料基础。休闲空间选择用休闲活动空间所能达到的最大距离范围来表征:通过统计城中村女性居民休闲活动安排,包括网络休闲活动、看电视、读书看报、娱乐、社交、体育锻炼、散步游览等户外休闲这六项休闲活动的休闲活动地点,得到休闲活动空间最大距离范围。

本计量模型的自变量是影响城中村女性居民居住空间选择和休闲空间选择的因素,分为个人因素、家庭因素和信息化水平因素。首先,个人因素包括年龄、户口类型、婚姻状况等人口学特征,和受教育程度、个人月收入、行业等社会经济地位的特征。其次,选取是否与孩子同住衡量家庭结构,用虚拟变量表示,研究假设身边子女会影响居住空间选择和休闲空间选择。最后,信息化水平是关键变量,包括低信息化水平、中信息化水平、高信息化水平三种类型,用虚拟变量表示,研究假设信息化水平越高,居住空间选择和休闲活动的时空制约越小。

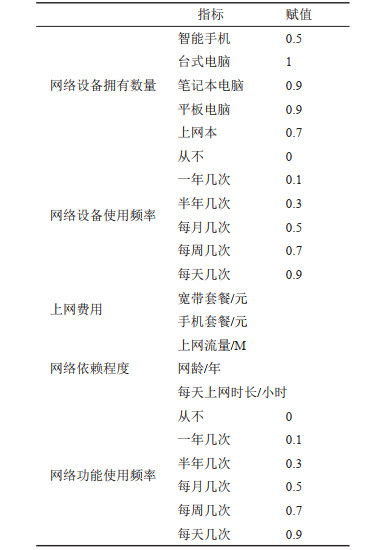

3 城中村女性居民信息化水平评价城中村女性居民信息化水平作为关键自变量,需要体现“居民信息设备拥有及使用”、“居民对信息技术的学习及使用能力”。本研究在调查问卷的基础上归纳统计网络设备拥有量、网络设备使用频率、上网费用、网络依赖程度、网络功能使用频率等信息,建立城中村居民信息化水平指标体系,并对城中村女性居民信息化水平进行测度和分类。

为了建立城中村居民信息化水平指标体系,根据问卷中关于城中村居民使用信息技术的相关信息,参考席光亮等[24]、申静和于进川[25]、朱晓清[26]对南京市居民个人移动信息化测度,获取了个人手机、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑和上网本的拥有量和使用频率,宽带套餐费用,手机套餐费用,手机上网流量,网龄,每天上网时长,各项网络活动功能频率等来表征城中村居民信息化水平,具体指标见表 2。

| 表 2 城中村居民信息化水平测度指标 Tab.2 Measurement Indicators of Informatization Level of Residents in Urban Villages |

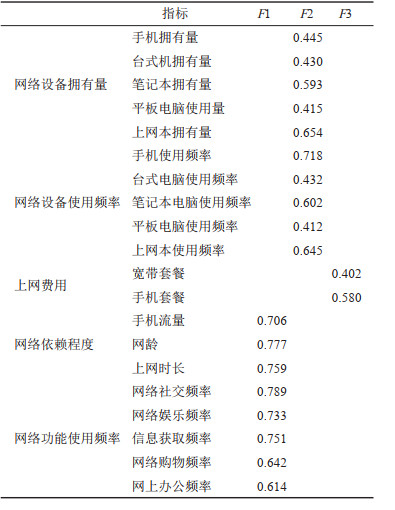

由于上述指标单位不统一,因此先用最大值法进行标准化处理后统一量纲,利用主成分分析法计算每项指标权重(表 3)。分析结果显示KMO为0.818,Bartlett球形检验P值为0.000,都通过检验,适合进行主成分分析。利用最大方法旋转法得到反映城中村居民信息化水平的三个主要因子,第一主成分因子、第二主成分因子和第三主成分因子分别解释了变量信息的46.85%、20.76%和15.34%,三个因子累计方差贡献率为82.95%。

| 表 3 城中村居民信息化水平主成分分析结果 Tab.3 Principal Component Analysis Results of Informatization Level of Residents in Urban Villages |

最后,主成分分析的变量解释贡献率作为居民信息化水平指标权重,根据信息化水平指标标准化后的值,计算城中村居民信息化综合水平得分,并且基于信息化综合水平得分进行分类。将信息化综合水平得分低于0.25的定为低信息化水平,信息化综合水平得分介于0.25和0.5之间的定为中信息化水平,信息化综合水平得分高于0.5的定为高信息化水平。在182个受访城中村女性居民当中,包括62个低信息化水平受访者,101个中信息化水平受访者,19个高信息化水平受访者。

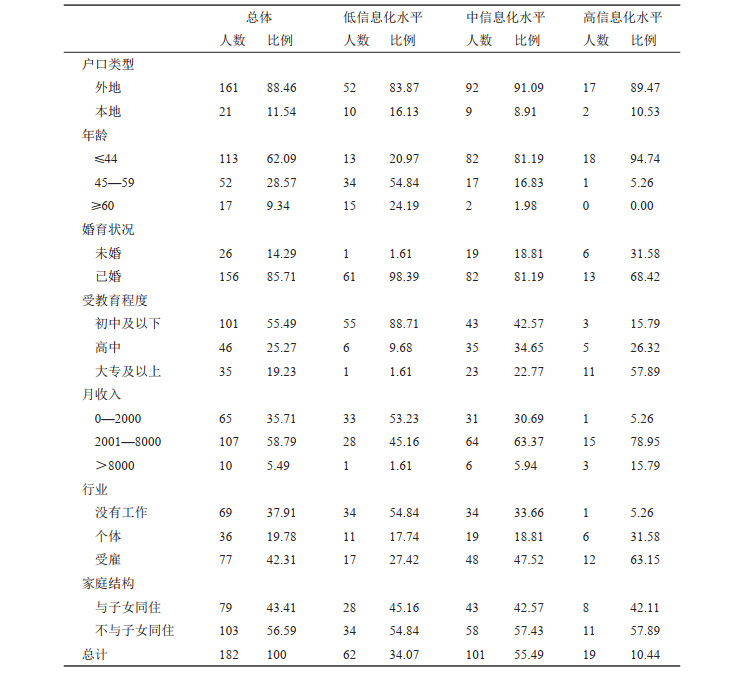

4 ICT对城中村女性居民活动空间的影响 4.1 不同信息化水平城中村女性居民的特征表 4是对不同信息化水平城中村女性居民的人口学特征和社会经济状况的简要描述。中等以上信息化水平的女性在个人属性与社会经济条件方面有相似之处,多表现为年轻化、未在婚姻关系内、受教育水平高、经济状况较好、有工作的特征。

| 表 4 不同信息化水平城中村女性居民的人口学特征和社会经济状况 Tab.4 Demographic Characteristics and Socioeconomic Status of Female Residents in Urban Villages at Different Informatization Levels |

就人口学特征而言,中等以上信息化水平的城中村女性居民有以下三方面特征。首先,多为年轻女性。总体中年龄在44岁以下的女性占62%,而在中信息化水平和高信息化水平的女性中,比例分别为81%和95%。其次,这一部分女性的未婚比例稍高且在高信息化水平的城中村女性居民中尤为明显。总体中有15%的未婚女性,而与之相比,在高信息化水平的城中村女性居民中,未婚比例增加17个百分比。最后,中等以上信息化水平的城中村女性居民的外来人口比例略高于总体。

就社会经济特征而言,中信息化水平和高信息化水平都有着较高的受教育水平。学历为高中毕业和大专及以上的女性在中等信息化水平城中村女性居民中的比例(35%和23%) 和在高等信息化水平城中村女性居民中的比例(26% 和58%) 都明显高于在总体人群中的比重(25%和19%)。比较总体和中等以上信息化水平的城中村女性居民的月收入可以发现,后者的经济状况较好。在月收入最高一档(8000元以上),高信息化水平的城中村女性居民的表现远远超过总体,差距十分明显(16%对5%)。最后,在行业这个维度上,高等、中等、低等信息化水平的城中村女性居民呈现出不同的行业分布特征。

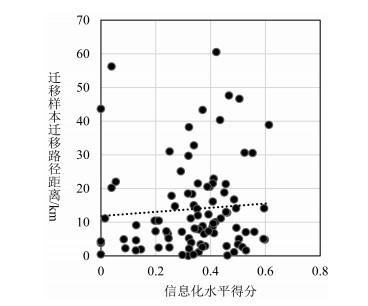

4.2 ICT对城中村女性居民居住空间选择的影响从城中村女性居民信息化水平—迁移路径距离散点图(图 2) 中可以看出,信息化水平越高的女性在居住空间选择中,有更大的迁移路径距离。

|

图 2 城中村女性居民信息化水平—迁移距离散点图 Fig.2 Scatter Diagram of the Informatization Level and Migration Distance of Female Residents in Urban Villages |

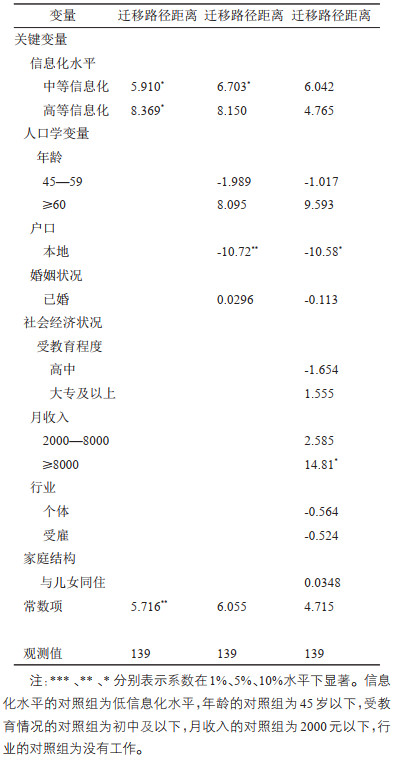

为了探究是信息化水平的因素直接影响了居住空间选择,还是城中村女性居民的个人属性影响了信息化水平进而影响了居住空间选择,对迁移路径距离进行了逐步回归。第一列加入的自变量是信息化水平,第二列加入的自变量是信息化水平和人口学变量,第三列加入的自变量是信息化水平、人口学变量、社会经济状况和家庭结构。

逐步回归的结果显示(表 5),当自变量仅有信息化水平时,中等信息化和高等信息化的显著性为1%水平下显著,表明信息化水平与迁移路径距离之间存在正相关关系,并且信息化水平越高的女性在发生迁移时,路径距离越大,居住空间选择的制约越小。当加入人口学变量后,信息化对于迁移路径距离的影响部分为户口替代:高等信息化的显著性从10%水平下显著变为不显著,户口的显著性为5%水平下显著。当加入社会经济状况和家庭结构后,信息化对于迁移路径距离的影响完全为户口和月收入替代:中等信息化的显著性从10%水平下显著变为不显著,户口和月收入的显著性为10%水平下显著。

| 表 5 城中村女性居民居住空间选择影响因素的回归结果 Tab.5 Regression Results of Factors Influencing the Choice of Residential Space for Female Residents in Urban Villages |

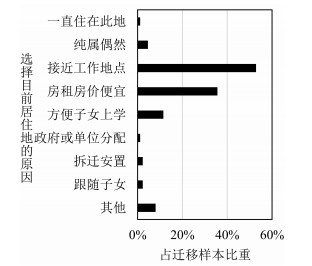

这表明真正能够影响城中村女性居民居住空间选择的因素是户口和月收入。外地户口的城中村女性居民比本地户口在居住空间选择中平均多迁移10.58 km,结果在10%水平下显著,这可能是由于外地户口的城中村女性居民在居住地的选择中以工作为主导,当现有的工作机会消失或者发现更好的工作机会时,她们会选择迁移到新的居住地(图 3);此外,2009年以来北京开始进行大规模的城中村改造,对城中村这一外来流动人口聚居区产生了重要影响,原有生活在城中村的外来流动人口面临搬迁,从上一居住地搬迁到现居住地的人中有37.93%是由于拆迁的原因(图略)。月收入在8000元以上的城中村女性居民比本地户口在居住空间选择中平均多迁移14.81 km,结果在10%水平下显著,月收入在2000元到8000元之间的城中村女性居民比本地户口在居住空间选择中平均多迁移2.585 km,但结果并不显著,这可能是由于城中村女性居民的月收入达到一定水平之后,当她们希望通过房屋基础设施和周边配套设施升级来提高生活水平,她们能够承担起远距离迁移的成本,比如更高的通勤费用、更高的租金。经济状况的提升能够减小城中村女性居民在居住空间选择中的能力制约。

|

图 3 外地户口城中村女性居民从上一居住地搬迁到现居住地的原因 Fig.3 Reasons for the Relocation of Female Residents in Urban Villages with Out-of-town Household Registration |

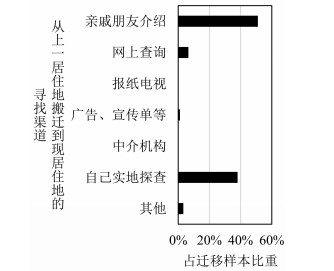

逐步回归的结果表明信息化水平并不能对城中村女性居民的居住空间选择产生影响。城中村女性居民的信息化水平在居住空间选择中起到的作用可能是:住房网站提供买房租房的相关信息,信息化程度更高的女性有可能通过网络寻找住房信息,但实际上并非如此。在受访者的反馈中,通过亲戚朋友介绍和自己实地探查两种渠道来寻找新居住地的渠道占到了所有受访者的九成,其中通过亲戚朋友介绍的人数占51.09%,自己实地探查的人数占38.04%,而通过网上查询住房信息的人数仅有6.52% (图 4)。在国内某找房平台上搜索五个城中村的房源信息,发现西半壁—史各庄村、小武基村、费家村、圆明园—朱房社区都未能找到正在出租的房源,东关街—沙岗村虽然有99套出租房源,但月租金都在2500元以上(发生搬迁行为的城中村女性现居住地的租金平均为1328.8元)。这说明,以低廉房租为特征的城中村住房房源,其信息并未能在网络上得到反映,而以寻求低租金为目标来城中村租房的外来女性人口自然无法通过信息化手段来获取城中村房源信息,而更多的是把亲戚朋友介绍和实地探查作为获取城中村住房信息的主要渠道。当然,这也与城中村住房市场的非正规化发展有密切关系。

|

图 4 城中村女性居民从上一居住地搬迁到现居住地的寻找渠道 Fig.4 Information Channels for Female Residents in Urban Villages Moving from Their Previous Residence to Their Current Residence |

ICT的出现,改变了女性居民传统的休闲娱乐方式,以信息技术支持的智能手机、互联网、掌上电脑、数字电视等成为了较为普及的女性居民喜欢的休闲方式。

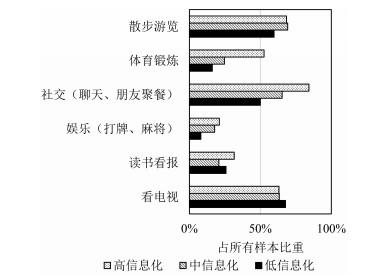

随着信息化水平提高,看电视、读书看报两种室内传统休闲活动的参加人数百分比有降低趋势,说明网络休闲活动对看电视、读书看报有一定的替代作用。而信息化水平提高,娱乐、社交、体育锻炼、散步游览等室外休闲活动的参加人数百分比有升高趋势,说明有促进作用。这表明,网络休闲的出现在一定程度上减少了女性居民室内传统休闲的活动,休闲方式发生了变化(图 5)。

|

图 5 不同信息化水平城中村女性居民休闲娱乐方式 Fig.5 Leisure and Entertainment Methods of Female Residents in Urban Villages with Different Informatization Levels |

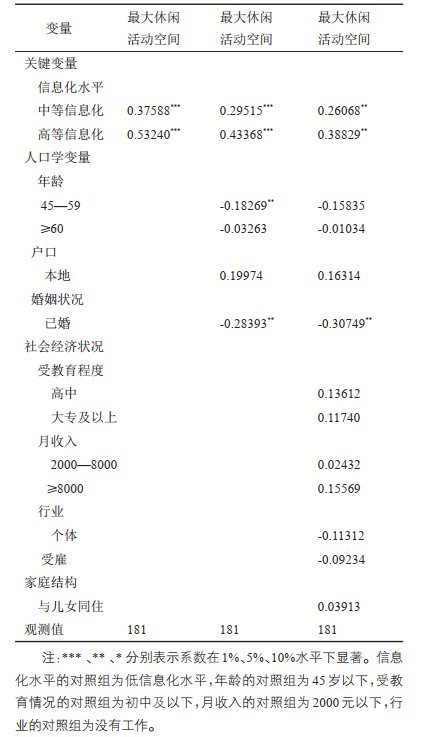

城中村女性居民身兼两个工作,一个是社会中的工作,另一个是家务活动。ICT的使用在一定程度上解放了城中村女性居民的家务活动,比如她们可以通过网络缴纳水电气等费用、话费充值、购物等,降低一些在信息技术还未普及之前的必要出行,从而增加了她们的闲暇时间,对休闲活动的空间选择有了更大的可选余地。为了验证“信息技术的发展在一定程度上释放城中村女性居民,弱化城中村女性居民休闲娱乐的时空制约”这一研究假设,利用Logit模型进行回归。

回归结果显示(表 6),影响休闲活动空间在“有一定距离的大型休闲或购物场所”的因素有信息化水平和婚姻状况。中等信息化水平的城中村女性居民最大休闲活动空间不局限于家、村内及村附近的可能性比低信息化的城中村女性居民大26.07%,高等信息化水平的城中村女性居民最大休闲活动空间不局限于家、村内及村附近的可能性比低信息化的城中村女性居民大38.83%,结果在5%水平下显著,这表明随着信息化水平的提高,城中村女性居民的休闲活动空间制约减少。这可能是一方面ICT的使用导致了多任务现象增加;另一方面ICT的普及使城中村女性居民可以通过网络进行家务劳动,提高了劳动效率,她们就能对自己的生活做出多种选择,拥有更多的时间和更大的空间充实和丰富自己。

| 表 6 城中村女性居民休闲活动空间选择影响因素的回归结果 Tab.6 Regression Results of Factors Influencing the Choice of Leisure Activity Space for Female Residents in Urban Villages |

而婚姻状况是城中村女性居民进行休闲娱乐活动的主要阻力之一。回归结果表明,在城中村女性居民中,已婚与休闲活动空间的范围存在明显的负相关关系:已婚的城中村女性居民去有一定距离的大型休闲或购物场所进行休闲活动的可能性比未婚的城中村女性居民平均低了30.75%,结果在5%水平下显著。这可能是由于ICT对于女性的解放程度在已婚女性和未婚女性中不同。已婚女性相较于未婚女性承担更繁重的家务劳动,比如为家人做饭清扫、接送孩子上下学,但ICT并不能减轻这一部分家务压力,此外,这些家务活动的发生时间较为固定,限制了女性居民必须将某些休闲娱乐活动空间缩小在一定范围内。

4.4 ICT对城中村女性居民购物活动的影响 4.4.1 网络购物的繁荣随着ICT的发展,越来越多的居民通过网络进行购物,改变了传统的购物方式。对城中村女性居民和男性居民的网购频率统计结果划分为频繁进行(每天几次)、经常进行(一周几次、一月几次)、偶尔或不进行(半年几次、一年几次、从不)。统计结果显示,频繁网购的女性居民有12.09%,男性居民有7.59%;经常网购的女性居民有31.87%,男性居民有31.5%;偶尔或不网购的女性居民有56.04%,男性居民有61.16%。

网络购物的出现一方面打破了传统购物的时空限制,节约了出行时间和成本;另一方面提供了大量的商品信息,有效减少了在多家商铺寻找商品、比较价格的过程,提高了购物效率。由于女性居民更多地承担着照顾家庭的责任,女性居民不仅要为自己购物,同时也要为家人及家庭购物,承担着更多的购物活动,网络购物的出现对女性居民的解放相较男性居民更大。所以相对男性居民,女性居民更愿意花费一定的时间精力等成本去学习网络购物。

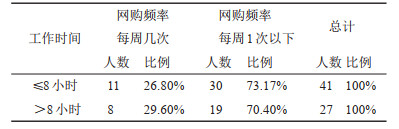

4.4.2 网络购物的时空制约研究显示,工作活动是时空制约度高的活动类型,需要在单位(远程办公除外) 完成的每日必需的活动,在人们日常活动中占主导地位。受制于工作时间的时间制约,城中村女性居民每日工作时间的长短和网购频率呈现正相关关系,即工作时间长的城中村女性居民网购频率更高(表 7)。

| 表 7 城中村女性居民工作时间与网购频率的交叉分析 Tab.7 Cross-analysis of Working Hours and Online Shopping Frequency of Female Residents in Urban Villages |

这可能是由于工作时间长、工作压力大的这部分城中村女性居民的闲暇时间比较少,没有时间进行实体购物,而网络购物节约了出行的时间和挑选比对商品的时间,减弱了这部分女性所受到的时空制约,从而她们的购物需求通过网络购物这一途径得到满足。综上所述,受到工作时间较长制约的城中村女性居民在做出购买决策时,注重购物的便利性,可能对商品价格的敏感度降低、相信自己的判断能力而不需要真正接触商品,因此较多地通过网络购物活动来解决购物需求。

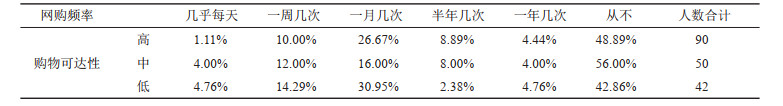

除了工作时间以外,购物可达性也会对城中村女性居民网络购物产生影响。根据城中村女性居民居住地与最近购物中心的距离,按照100 m以下、100 m至200 m和200 m以上,将购物可达性划分为高、中和低。交叉分析表的结果显示(表 8),网络购物行为因为购物可达性的不同在购物频率上呈现出不同的特征:居住在购物可达性越差的地方的城中村女性居民,网上购物的频率越高。

| 表 8 城中村女性居民购物可达性与网购频率的交叉分析 Tab.8 Cross-analysis of Shopping Accessibility and Online Shopping Frequency of Female Residents in Urban Villages |

由于网络购物搜索快捷、省时省力(网购的受访者选择网络购物最常提及的原因),家周边购物机会越少的城中村女性居民越倾向于网上购物。表明城中村女性居民的网购行为可能被他们的购物可达性所塑造。互联网提供了居住在可达性较差地区的人们一种购物的渠道,随着网络购物进入高速发展时代,网络购物可以帮助居住在购物便利性较差的城中村女性居民完成传统的购物活动。

4.4.3 网络购物对实体购物补充作用大于替代作用实体购物相比于网络购物,具有某些不可替代的优势。一方面,实体购物是社会互动的重要形式,人们能够在实体购物中实现社会交往的需求;另一方面,随着消费方式及消费理念的改变,实体购物正从维持性活动逐渐转向任意性活动:逐渐发展成人们休闲娱乐的一种方式[11]。正是由于实体购物包括娱乐休闲、社会交往及采集信息等功能,而这些功能用网络购物是无法取代的,所以网络购物对于实体购物补充作用大于替代作用。

北京城中村居民生活调查的数据佐证了这一说法。在182个城中村女性居民受访者中,有95个人平时有网购行为,有87个人不网购。对城中村女性居民周日的生活日志进行整理后,发现:在95个平时网购的人中,有12个人在周日发生了实体购物活动,占网购人数的12.6%;在87个不网购的人中,有12人在周日发生了实体购物活动,占不网购的人数的13.8%。从数据显示的信息来看,在城中村女性居民中,网络购物者的实体购物活动发生频率与非网络购物者相比,仅有1个百分点的差距。综上所述,城中村女性网络购物与否和实体购物决策之间的关系很小,即网络购物并不会对实体购物活动产生显著的替代作用。

5 结论与讨论综合全文的研究,可以得出以下几点结论:

(1) ICT可以在一定程度上解放城中村女性居民活动,减弱时空制约。ICT的使用减轻了城中村女性居民的工作和家务负担,从而增加了其休闲时间,扩大休闲空间的选择集,使她们能对自己的生活做出多种选择,拥有更多的时间和更大的空间充实和丰富自己。从破碎化的视角来看,城中村女性的日常活动在ICT的影响下,空间越来越不确定,时间越来越灵活,方式越来越多样。

(2) ICT对城中村女性居民活动的解放程度受到个人属性的影响。城中村女性居民的信息化水平存在内部分异。中等以上信息化水平的女性在个人属性与社会经济条件方面有相似之处,多表现为年轻化、未在婚姻关系内、受教育水平高、经济状况较好、有工作的特征。比如,已婚女性承担为家人做饭清扫、接送孩子上下学的家务劳动(发生时间较为固定),但ICT并不能减轻这一部分家务压力,限制了已婚女性必须将某些休闲娱乐活动空间缩小在一定范围内。

(3) 城中村女性居民的时空制约对ICT的使用有影响。这个结论在网络购物中体现得非常明显,研究发现城中村女性居民的网购行为为她们的工作时间和购物可达性所塑造:由于网络购物搜索快捷省时省力,工作时间越长、购物可达性越低的城中村女性居民越倾向于网络购物。

(4) ICT对于城中村女性居住和购物的实体活动没有明显影响。研究发现:是户口和月收入而不是信息化水平对居住空间选择产生影响,这可能是由于国内找房平台极少发布正在出租的房源,城中村女性居民通过亲戚朋友介绍和自己实地探查而不是网上查询住房信息来寻找新居住地。研究还发现:网络购物对于实体购物补充作用大于替代作用,因为实体购物具有的娱乐休闲、社会交往及采集信息等功能无法为网络购物所取代。

值得进一步讨论的是,在信息通讯技术(ICT) 的影响及时空应对上,城中村女性居民与一般城市居民的异同。由于专门针对ICT对城市女性居民时空活动的实证研究较少,目前仅能看到两篇文献[23, 27],但也可以通过和这两篇文献的研究结果进行比较,从而得到一些初步的结论。总体而言,无论是对于一般城市女性居民还是对于城中村女性居民,ICT在日常生活中的应用都在一定程度上解放了女性居民,因为信息化水平越高的女性居民所受时空制约越小、生活质量越高[27]。在针对城中村女性的休闲空间方面,信息化水平越高,女性休闲所受到的制约趋于减少,这一点同样也适用于城市女性居民,只不过城中村本身的休闲娱乐设施较为缺乏,信息化手段所造成的娱乐弥补作用应该比城市更为突出。在针对城中村女性居民的购物空间方面,居住地购物可达性差的地方和家周边购物机会少的情况,女性选择网络购物的频率更高,这一结论同样也适用于一般的城市女性,这也验证了其他学者关于ICT突破了空间距离对城市功能发展的障碍使得远离城市中心的区位也可以通过高配ICT设施而重新获得优势的研究结论[28]。不同之处还是在于城中村的购物实体设施条件与城市的差距,使得城中村女性的网络购物对实体购物发挥了更大的补充作用。城中村女性和一般城市女性在利用ICT的一个最明显的差异应该体现在居住空间的选择方面。城市女性可以充分发挥了网络信息的作用来寻找房源,然而在城中村,网络信息没有发挥应有的作用,原因在于城中村房租的低廉和租房市场的不正规特点。

在城市规划及公共设施建设与性别需求尤其是女性需求之间的关系方面,已有研究揭示,性别不同导致了城市居民购物行为空间的差异,区域性和社区级购物中心的设置应该考虑女性购物的特殊需求及身体承受能力,在购物场所单层楼面面积、商场数量、经营品种等方面予以关注[29]。也有学者认为一般的城市女性更愿意在居住地附近及公共服务配套设施较为完善的中心区活动,从女性的角度出发有必要重视区域副中心的建设及功能复合型居住区的设计,甚至要考虑女性内部的需求差异[23],都非常有道理。其实,利用ICT与城市空间各要素的互动关系推动城市良性发展和优化城市空间格局,可以提升居民的幸福感[30]。对于城中村的女性居民而言,如何发挥ICT的作用,提升其生活的幸福感?一方面,城中村相对偏远的区位决定了其远离城市中心的繁华,既然对于实体购物而言网络购物发挥的不是替代而是补充作用,那么能够福射到城中村的区域性休闲和商业中心的规划建设仍然十分重要,借助ICT的支持,使城中村女性在这些区域性服务中心实现时间更为精准的服务和多任务消费,在一定程度上减缓由于婚姻和家庭、家务给女性所造成的休闲、购物时间和空间上的制约;另一方面,也要注意到,网络购物在这些位置相对偏远的城中村所发挥的重要作用,提升城中村的物流配送服务水平,尤其是要进一步提高物流配送服务的精准性和时效性,解除城中村女性网络购物的后顾之忧。

| [1] |

Cairncross F. The death of distance: A survey of telecommunications[J]. The Economist, 1995, 30(9): 5-28. |

| [2] |

Golledge R G, Stimson R J. Spatial behavior: A Geographic Perspective[M]. New York: Guilford Press, 1997: 1-25.

|

| [3] |

Schönfelder S, Axhausen K W. Activity spaces: Measures of social exclusion?[J]. Transport policy, 2003, 10(4): 273-286. DOI:10.1016/j.tranpol.2003.07.002 |

| [4] |

申悦, 柴彦威, 王冬根. ICT对居民时空行为影响研究进展[J]. 地理科学进展, 2011, 30(6): 643-651. [Shen Yue, Chai Yanwei, Wang Donggen. Research progress on the impact of ict on residents' temporal and spatial behavior[J]. Advances in Geographical Sciences, 2011, 30(6): 643-651.] |

| [5] |

张永明, 甄峰. 城市居民网络与实体购物互动模式及空间分异——以南京为例[J]. 经济地理, 2017, 37(1): 15-22. [Zhang Yongming, Zhen Feng. Interaction mode and spatial differentiation between urban residents' network and physical shopping: Taking Nanjing as an example[J]. Economic Geography, 2017, 37(1): 15-22.] |

| [6] |

Nilles J M. Telecommunications-transportation tradeoff: Options for tomorrow[M]. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1976: 1-220.

|

| [7] |

Koenig B E, Henderson D K, Mokhtarian P L. The travel and emissions impacts of telecommuting for the State of California Telecommuting Pilot Project[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 1996, 4(1): 13-32. DOI:10.1016/0968-090X(95)00020-J |

| [8] |

甄峰, 魏宗财, 杨山, 等. 信息技术对城市居民出行特征的影响[J]. 地理研究, 2009, 28(5): 1307-1317. [Zhen Feng, Wei Zongcai, Yang Shan, et al. The impact of information technology on the travel characteristics of urban residents[J]. Geographical Research, 2009, 28(5): 1307-1317. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2009.05.017] |

| [9] |

Hoogendoorn-Lanser S, Kalter M J O, Schaap N T W. Impact of different shopping stages on shopping-related travel behaviour: Analyses of the Netherlands Mobility Panel data[J]. Transportation, 2019, 46(2): 341-371. DOI:10.1007/s11116-019-09993-7 |

| [10] |

Farag S, Schwanen T, Dijst M, et al. Shopping online and/or instore? A structural equation model of the relationships between eshopping and in-store shopping[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2007, 41(2): 125-141. DOI:10.1016/j.tra.2006.02.003 |

| [11] |

Mokhtarian P L, Salomon I, Handy S L. A Taxonomy of Leisure Activities: The Role of ICT[R]. UC Davis: Institute of Transportation Studies, 2004: 1-50.

|

| [12] |

Mokhtarian P L, Salomon I, Handy S L. The impacts of ICT on leisure activities and travel: A conceptual exploration[J]. Transportation, 2006, 33(3): 263-289. DOI:10.1007/s11116-005-2305-6 |

| [13] |

赵霖, 甄峰, 龙萨金. 信息技术对南京城市居民休闲活动与出行的影响[J]. 人文地理, 2013, 28(1): 56-61. [Zhao Lin, Zhen Feng, Long Sajin. The impact of information technology on the leisure activities and travel of Nanjing urban residents[J]. Human Geography, 2013, 28(1): 56-61.] |

| [14] |

Szalai A. The Use of Time: Daily Activities of Urban and Suburban Populations in Twelve Countries[M]. The Hague: Mouton & Co, 1972: 1-6.

|

| [15] |

Robinson J P, Kestnbaum M, Neustadtl A, et al. The Internet and Other Uses of Time[C]//Wellman B, Haythornthwaite C (Eds). The Internet in Everyday Life. Malden, MA: Blackwell, 2002: 244-262.

|

| [16] |

Kenyon S, Lyons G. Introducing multitasking to the study of travel and ICT: Examining its extent and assessing its potential importance[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2007, 41(2): 161-175. DOI:10.1016/j.tra.2006.02.004 |

| [17] |

Couclelis H. From sustainable transportation to sustainable accessibility: Can we avoid a new tragedy of the commons?[C]//Janelle D G, Hodge D C (Eds). Information, Place, and Cyberspace. Berlin: Springer, 2000: 341-356.

|

| [18] |

Couclelis H. Pizza over the Internet: E-commerce, the fragmentation of activity and the tyranny of the region[J]. Entrepreneurship & Regional Development, 2004, 16(1): 41-54. |

| [19] |

Lenz B, Nobis C. The changing allocation of activities in space and time by the use of ICT "Fragmentation" as a new concept and empirical results[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2007, 41(2): 190-204. DOI:10.1016/j.tra.2006.03.004 |

| [20] |

Gould J, Golob T F. Shopping without travel or travel without shopping? An investigation of electronic home shopping[J]. Transport reviews, 1997, 17(4): 355-376. DOI:10.1080/01441649708716991 |

| [21] |

Kenyon S. Internet use and time use: The importance of multitasking[J]. Time & Society, 2008, 17(2-3): 283-318. |

| [22] |

Schwanen T, Kwan M P. The Internet, mobile phone and spacetime constraints[J]. Geoforum, 2008, 39(3): 1362-1377. DOI:10.1016/j.geoforum.2007.11.005 |

| [23] |

和玉兰, 甄峰, 朱寿佳, 等. 网络信息时代女性居民日常活动时空特征研究——以南京市为例[J]. 人文地理, 2014, 29(2): 29-34, 68. [He Yulan, Zhen Feng, Zhu Shoujia, et al. Research on the temporal and spatial characteristics of female residents' daily activities in the network information era: Taking Nanjing as an example[J]. Human Geography, 2014, 29(2): 29-34, 68.] |

| [24] |

席广亮, 甄峰, 魏宗财, 等. 南京市居民移动信息化水平及其影响因素研究[J]. 经济地理, 2012, 32(9): 97-103. [Xi Guangliang, Zhen Feng, Wei Zongcai, et al. Research on the mobile informatization level of residents in Nanjing and influencing factors[J]. Economic Geography, 2012, 32(9): 97-103.] |

| [25] |

申静, 于进川. 个人与家庭信息化应用评价指标体系构建[J]. 图书情报工作, 2012, 56(6): 46-50. [Shen Jing, Yu Jinchuan. Construction of evaluation index system for personal and family informatization level[J]. Library and Information Service, 2012, 56(6): 46-50.] |

| [26] |

朱晓清. 移动信息技术影响下的南京市居民通勤特征研究[D]. 南京: 南京大学, 2013: 29-48. [Zhu Xiaoqing. Research on the Characteristics of Nanjing Residents' Commuting under the Influence of Mobile Information Technology[D]. Nanjing: Nanjing University, 2013: 29-48.]

|

| [27] |

和玉兰. 信息时代南京市女性居民日常活动时空间结构研究[D]. 南京: 南京大学, 2014: 45-48. [He Yulan. Research on the Spatial Structure of Daily Activities of Nanjing Female Residents in the Information Age[D]. Nanjing: Nanjing University, 2014: 45-48.]

|

| [28] |

郭磊贤, 刘钊启, 吴唯佳. "智慧城市导向发展" 的策略与空间模式[J]. 规划师, 2019, 35(7): 90-94. [Guo Leixian, Liu Zhaoqi, Wu Weijia. Strategy and spatial pattern of "smart city oriented development"[J]. Planners, 2019, 35(7): 90-94.] |

| [29] |

陈秀欣, 冯健. 城市居民购物出行等级结构及其演变——以北京市为例[J]. 城市规划, 2009, 33(1): 22-30. [Chen Xiuxin, Feng Jian. The hierarchical structure and evolution of urban residents' shopping trip: A case study of Beijing[J]. City Planning Review, 2009, 33(1): 22-30.] |

| [30] |

莫正玺, 叶强. 地理学视角下信息通讯技术与城市互动影响研究综述[J]. 现代城市研究, 2020(5): 70-79. [Mo Zhengxi, Ye Qiang. A review of the interaction between ICT and cities from the perspective of Geography[J]. Modern Urban Research, 2020(5): 70-79.] |