经历了21世纪初的泡沫后,全球信息产业借助移动互联网技术,正在经历爆发式增长,特别是2020年一场突如其来的新冠肺炎席卷全球,远程医疗、在线零售、远程办公、在线教育、智能物流等业态快速发展,“云上生活”、“云上工作”成为大流行时期的主流生活方式。不同群体使用数字资源的机会和能力是不同的,即存在“数字鸿沟”现象。如何衡量“数字鸿沟”?早期学者关注硬件接入差异导致的鸿沟,认为不同区域、国家、群体用户在信息通讯设备接入上存在差异[1-3]。后来“数字鸿沟”从简单的硬件接入差异扩展到信息设备接入、信息获取、信息设备使用和培训机会差异[4, 5]等多个维度。近期越来越多研究者从社会不平等、社会排斥和社会分化的角度来衡量“数字鸿沟”,引入社会分层理论,认为“数字鸿沟”并不是什么新现象,而是传统社会分层、社会不平等和贫富分化在数字时代的延续[6]。数字鸿沟与多种因素相关,如社会经济地位[7-9]、年龄[10]、教育水平[11, 12]、移民身份[13]、社会支持网络质量[14, 15]和健康素养[13]等。数字排斥(digital exclusion) 或数字鸿沟反过来将加剧物质和社会剥夺,被数字资源排除在外会对教育、工作和社交网络等产生负面影响,数字鸿沟与物质和社会排斥相互影响,这种现象被称为“数字恶性循环”(digital vicious cycle) [16]。

“数字鸿沟”的影响可以总结为经济、政治和社会三个方面[17]:宏观经济上,发展中国家信息技术落后、数字资源匮乏,无法从网络经济中获取经济增长动力,经济发展速度落后于发达国家,加剧了南北经济差距[18, 19];中观层面上,金融、咨询等信息化程度较高的行业比信息化程度较低的行业(如建筑、能源) 更容易获取信息,保持较高的信息敏感度,进而获得较高的平均收益[20];微观个体上,信息是很重要的生产条件,能够熟练使用数字资源的群体将获得更多市场信息,进而获得更多财富,“数字鸿沟”影响不同群体的市场信息获取能力,扩大了贫富差距[21]。在政治方面,社会阶层较高的群体将更多参与网络政治讨论,成为政治组织成员,以候选人身份参选,比那些低社会阶层的人群更频繁地投票,也就是说,数字不平等也将导致公民政治权利和政治参与的不平等[22];发达国家和发展中国家的“数字鸿沟”也将威胁后者的国家安全,发达国家可以利用“数字霸权”对发展中国家进行信息渗透和“信息殖民”[23]。2021年1月10日,以推特、脸书、谷歌、苹果公司为首的几大美国互联网平台联手封杀了美国总统特朗普的社交账号,让全世界人民见识到了信息时代互联网垄断平台的威力,如果这些美国公司共同针对某个国家或组织,其遭遇将会如何?在社会层面,“数字鸿沟”不仅仅将导致性别不平等[24],也将导致教育分化。在新冠疫情爆发期间,社会经济地位较高的父母为孩子提供了更多的学业支持、物质资源(如平板电脑) 和动机支持[25];富裕家庭甚至比贫穷家庭更成功地使用公共图书馆服务[26]。新冠肺炎同样导致大量工作转移到线上,但是像护士、制造业生产线工人、农民这些需要实地完成的任务根本不能远程完成,能够远程工作的人和不能远程工作的人之间出现了新的鸿沟,加剧了阶层分化[27]。Jan van Dijk认为未来“数字鸿沟”导致的社会阶层和社会地位差距将继续扩大,而年龄、性别和种族差距将不断缩小[21]。

在新冠疫情背景下,许多学者重点关注“数字鸿沟”对“健康不平等”的影响。首先,许多病人面临着访问远程医疗资源的障碍[28],全世界仍有46%的人口无法接入互联网[29],在美国,31%的农村家庭无法接入宽带互联网[30], 大约30%的病人不能通过视频参与远程诊疗[31],社会弱势群体如残疾人和老年人口利用远程医疗的几率更低[32, 33]。身体虚弱、无法上网的老年人长期被隔离在护理机构,他们在社会排斥和数字排斥的双重负担中苦苦挣扎[34];使用互联网和WiFi方面的数字鸿沟以及技术硬件和技术使用能力不足是美国黑人、拉丁裔、原住民等少数族裔感染和死亡比例远高于其他族裔的八个主要原因之一[35]。此外,社会弱势群体在获取和理解网络信息、遵循建议以及自我保护的能力较弱,更容易传染新冠肺炎。疫情引起的恐慌导致假新闻泛滥,而那些数字素养或健康素养较低的人群无法判断信息真实性,可能会遵循各种有害防疫建议[36]。

我国学者对“数字鸿沟”的关注较早,研究成果颇多,从研究群体来看,主要关注信息弱势群体,如老年人、女性、少数民族、农民、新市民、未成年人、农村青少年、低收入居民[37]。城中村作为一种特殊的城市地域实体,集聚了大量外来人口,这些人群收入不高、受教育程度较低,属于低社会阶层人群,也是潜在的信息弱势群体。目前对城中村居民信息活动特征的研究较少,并且主要关注农民工群体,毛雪皎认为手机互联网能够弥补城市农民工群体的设备接入鸿沟,但更为隐蔽的信息使用鸿沟仍存在[38],汪明峰认为城乡“数字鸿沟”数并没有随农民工进城而得到很大改善,而是演化为城市内部的“数字鸿沟”[39]。文章以北京市5个典型城中村作为调研地点,利用问卷调查、微信访谈等方式定量分析北京市城中村居民的数字活动特征,从设备接入、网络技能、网络内容三方面分析城中村居民与北京城市居民之间是否存在“数字鸿沟”,这种鸿沟有多大。利用logistic回归验证北京城中村居民数字资源使用能力的影响因素,探讨个体社会经济特征如何影响数字资源的使用,最后探讨在新冠疫情影响下城中村居民等社会弱势群体可能受到的影响及政策建议。

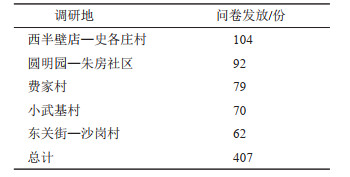

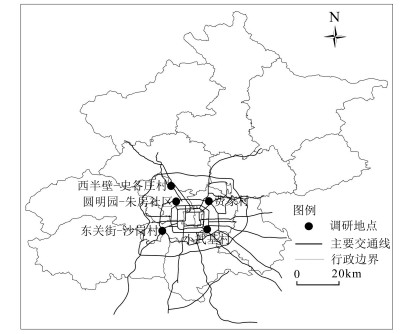

2 研究数据与方法 2.1 研究区域与数据来源参考《北京市2017年棚户区改造和环境整治任务》(引自(首都之窗,2016) 中的“城中村边角地”项目),利用百度卫星地图(地块细碎且不规则的很有可能是城中村) 街景功能和多次实地踏勘,本次调研最终确定5个典型村庄(图 1)。考虑到城中村居民的就业时间特征,问卷发放在2017年2月25日、2月26日和3月4日、3月5日两个周末进行。城中村居民同质性较高,因此采用街头随机拦访再由其介绍其他合适访谈对象的滚雪球调查方式。本次调研共发放问卷450份,基本上按照每个村庄人口规模大小来分配,回收问卷420份,回收率93.33%,其中有效问卷407份(表 1),有效率96.90%。问卷内容包括个人信息、居住情况、就业情况、上网情况、休闲娱乐和活动日志六部分。

|

图 1 调研地点分布 Fig.1 Location of Surveyed Beijing Urban Villages |

| 表 1 问卷发放情况 Tab.1 Releasing of Questionnaires |

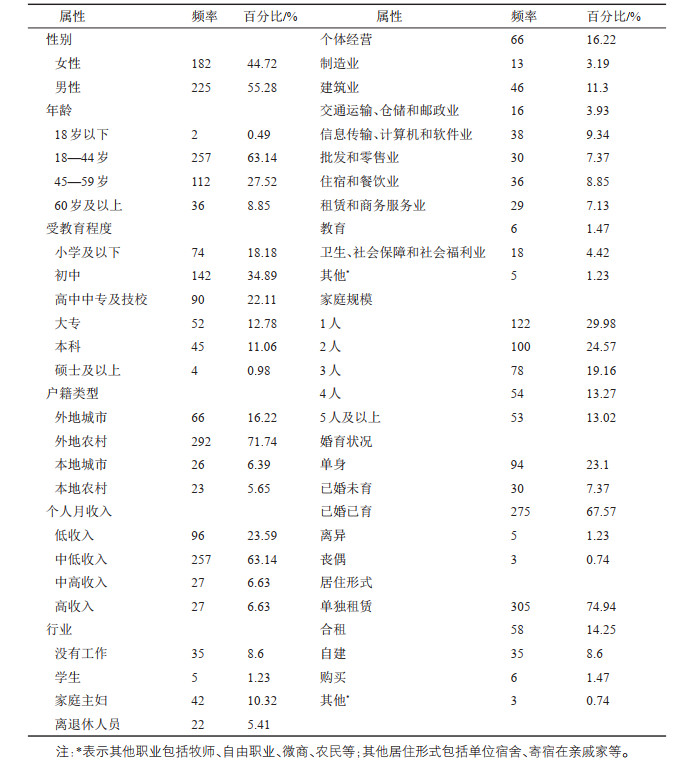

本次所调查的城中村居民以外来人口为主,占到87.96% (表 2),本地人口和外地人口比例为1:7.3,人口倒挂现象突出;男性居民比女性居民多出10个百分点;平均年龄为38.95岁,以18—59岁的青壮年劳动力为主(63.14%);受教育水平较低,超过一半(53.07%) 的居民为初中及以下学历,本科及以上的居民只占到12.07%;主要从事中低端服务业,如个体经营,住宿和餐饮业等;收入水平不高,平均个人月收入4467元,不到北京市2016年职工平均工资收入的三分之二,且中低收入的居民占了绝大部分(86.73%);虽然76.90%的受访者已经结婚,但是大部分还是将配偶和子女留在老家,自己单独居住在村中(74.94%)。受访者来自全国各地,其中又以环京津省份为主,如河南,河北,以及安徽、四川、湖北这些劳务输出大省。

| 表 2 受访者属性 Tab.2 Characteristics of Surveyed Respondents |

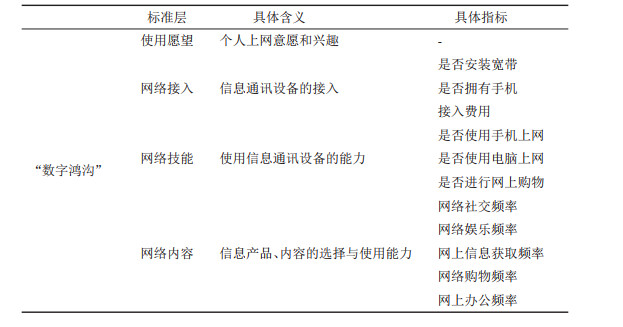

已有研究一般从四个方面来衡量“数字鸿沟”:A (Access,接入沟),不同国家、地区、人群在获取计算机软硬件、网络基础设施等方面存在的数量和质量差异,以及接入费用的高低;B (basic skills,技能沟),使用信息通讯设备的能力,包括控制、操作和维护信息通讯设备及从中获益的能力以及进行信息检索、解释、评价和重新组织的能力;C (content,内容沟),信息产品、内容的选择与使用能力;D (desire,愿望沟),指个人上网意愿和兴趣。近年来信息技术已经渗透到居民日常生活的方方面面,居民之间的上网意愿差异缩小。根据中国互联网络信息中心的统计,中国的互联网普及率已经从2005年的8.50%增长到2019年的64.50%。在非网民群体中,2014年有11.60%的非网民对上网不感兴趣或觉得不需要上网,到了2019年,这个比例下降到8.80%,使用技能缺乏、文化程度限制和年龄因素是非网民不上网的主要原因,占到了83.90%①。王逊[40] 的研究也发现“愿望型”数字鸿沟正在消失。因此本文将从硬件接入、网络技能和网络内容三个方面对北京城中村居民的数字活动特进行调查(表 3)。

| 表 3 北京城中村居民“数字鸿沟”测度指标 Tab.3 "Digital divide" Measurement of Beijing Urban Village Residents |

借鉴已有文献,本文采用logistic回归模型分析北京城中村居民的社会经济属性如何影响其数字资源使用能力:运用二元logistic回归模型验证城中村居民的个体属性是否会影响其信息技术使用技能,运用有序多分类logistic回归模型验证城中村居民的个体属性是否会更进一步嵌入到其对网络内容的掌握。

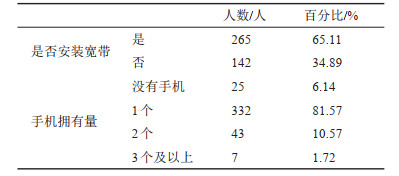

3 北京城中村居民的数字活动特征 3.1 设备接入从北京城中村居民的调查来看,其宽带安装比例并不高,只有65.36% (表 4),比北京全市86.30%的水平①低将近20个百分点,但是93.86%的受访者至少拥有一部手机,而且绝大部分是具有上网功能的智能手机,而2009年程红和汪明峰对上海市城中村居民的调查中,能够使用手机上网的城中村居民比例只有13%[40]。2010到2016年是我国移动互联网快速发展时期,4G网络发展成熟并迅速商用推广,智能手机特别是价格低廉、功能齐全的国产智能手机厂商快速崛起,为城中村居民提供了高性价比的上网设备。在通信费用方面,受访居民人均宽带费用76.8元/月,手机套餐费用55.7元月,低于北京市居民(92.3元/月和70.25元/月)。城中村居民的月均移动互联网流动为1.19G,而同年北京家庭月户均移动互联网流量为3.51G②,按照户均2.58人的家庭规模计算,2016年北京每人月均移动互联网流量为1.36G,二者相差不大。移动互联网的发展,4G网络的普及和国产智能手机的崛起缩小了城中村居民在设备接入上的鸿沟。

| 表 4 北京城中村居民宽带及手机使用情况 Tab.4 Broadband and Mobile Phone Usage in Beijing Urban Village Residents |

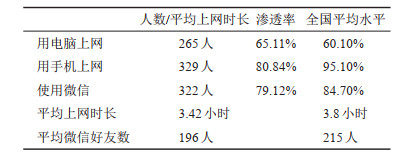

能够使用电脑上网的城中村居民比例为65.11% (表 5),略高于全国平均水平(60.10%),但是用手机上网比例为80.84%,低于全国平均水平(95.10%);微信在城中村居民中的渗透率为79.12%,略低于全国平均水平(84.70%);每天上网时长为3.42小时,全国居民平均每天上网时长为3.8小时,比后者少20分钟左右;微信好友数为196人,比全国平均水平少17人。城中村居民网络技能水平总体低于全国平均水平,但是差距不明显。

| 表 5 北京城中村居民网络技能水平 Tab.5 Network Skill Level of Beijing Urban Village Residents |

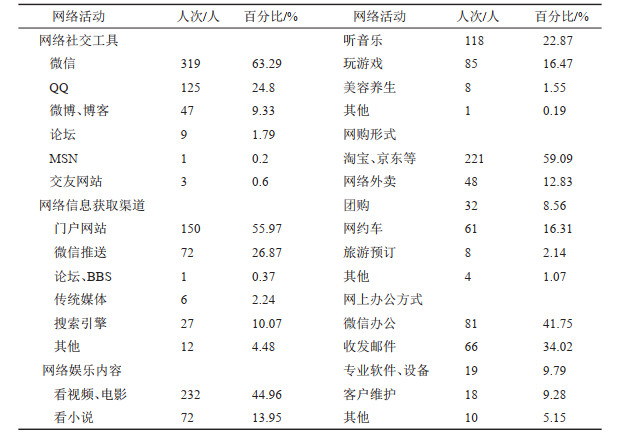

网络社交是城中村居民使用频率最高的网络功能,有将近80%的居民使用(表 6),其中70%以上的居民每天都使用。社交工具的市场份额相当集中,微信和QQ占据了将近90%的份额(表 7),微博在城中村居民中只有9.33%的渗透率,远低于40.9%的全国平均水平③。而专业性更强、对上网技能要求更高的论坛、MSN和交友网站等社交工具在受访居民中的普及率更低。

| 表 6 城中村居民各项网络活动频率(%) Tab.6 Frequency of Online Activities of Beijing Urban Village Residents (%) |

| 表 7 城中村居民各项网络活动形式 Tab.7 Online Activity Types of Beijing Urban Village Residents |

信息获取是城中村居民第二大上网目的,将近三分之二(65.85%) 的受访居民有过网络信息获取行为,超过一半(50.37%) 的居民每天都要上网浏览新闻或进行信息搜索。信息获取渠道中,55.97%的居民通过门户网站(主要是腾讯新闻或客户端) 阅读新闻,比全国平均水平77.10%④低26.73%。其次是包括公众号在内的微信推送(26.87%),通过电视、报纸等传统媒体渠道获取信息的居民只有2.24%。信息技术特别是移动互联网技术拓宽了城中村居民的信息获取渠道,降低了信息获取成本,一定程度上替代了传统媒体。但是大部分城中村居民仍未摆脱被动接收信息的习惯,过分依赖移动平台特别是以腾讯为主的社交软件的新闻推送功能,缺少利用互联网主动寻找信息的能动性和精确查找信息的技术,能够利用搜索引擎的受访居民只有10.07%,而访问专业性更强的论坛、BBS的居民则不到1%。总体而言,虽然智能手机的普及降低了城中村居民接入网络的门槛,但其从网络获取、理解、运用健康信息的能力弱于城市居民。

3.3.3 网络娱乐城中村居民第三大网络活动是网络娱乐,有75.36%的居民进行过各种形式的网络娱乐活动。接近一半(49.63%) 的居民每天都会利用网络打发时间,网络娱乐已经取代看电视(45.95%) 成为城中村居民首要的娱乐方式。其中看视频或电影是最受欢迎的网络娱乐形式(44.96%),其次是听音乐(22.87%)、玩游戏(16.47%) 和看小说(13.95%),而全国的平均水平分别为73.9%、69.5% 和58.4%。在智能手机尚未普及之前,台式电脑因为价格昂贵,需要具备较高的上网技能,城中村居民的网络活动受到限制,而电视以较高的性价比、丰富的视听节目等优势成为城中村居民接触外部世界的主要窗口。技术进步使得智能手机同时结合了台式电脑和电视的功能,既能满足城中村居民的上网需求,又能随时随地播放视频、收听音乐、阅读小说,移动互联网的发展同样降低了城中村居民进行休闲娱乐活动的门槛,丰富了他们的业余生活,但是仍远落后于全国平均水平。

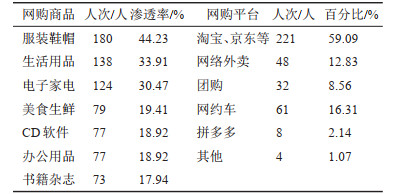

3.3.4 网络购物有超过一半(54.55%) 的城中村居民进行过网络购物,每月一次及以上的比例为41.28%,低于北京城市居民的网购频率,北京城市居民每月进行2次及以上网络购物的居民比例达到86.70%④。有44.23%的城中村居民在网上购买过服装或鞋帽,是渗透率最高的商品(表 8),其次是包括洗护用品、化妆品在内的生活用品,为33.91%;数码产品、手机、家电也是城中村居民经常网购的产品,普及率为30.47%,这与我国电子商务的现实情况相符。虽然CD软件和书籍杂志是电子商务早期主要经营商品,但在城中村的普及却比近年来才兴起的美食生鲜要低。这一方面可能要归因于城中村居民较低的受教育程度、收入水平,另一方面小说、视频等网络娱乐休闲内容对传统媒介有较强的替代作用。在网购渠道上,淘宝、京东是主要的形式(59.09%),主打低价的拼多多也开始在城中村居民间流行起来(表 8)。

| 表 8 城中村居民主要网购商品和形式 Tab.8 Main Online Shopping Goods and Means of Beijing Urban Village Residents |

城中村居民从事行业主要以个体经营和较低端的第二三产业为主,从事高端服务业的居民较少,因此利用互联网进行网络办公的居民比例是所有网络活动中最低的,只有34.15%,其中包括41.75%的居民利用微信收支帐,联系客户,34.02%的居民利用网络收发邮件(相当一部分是QQ邮箱),真正利用专业软件、设备开展网上办公的居民只有9.79%。

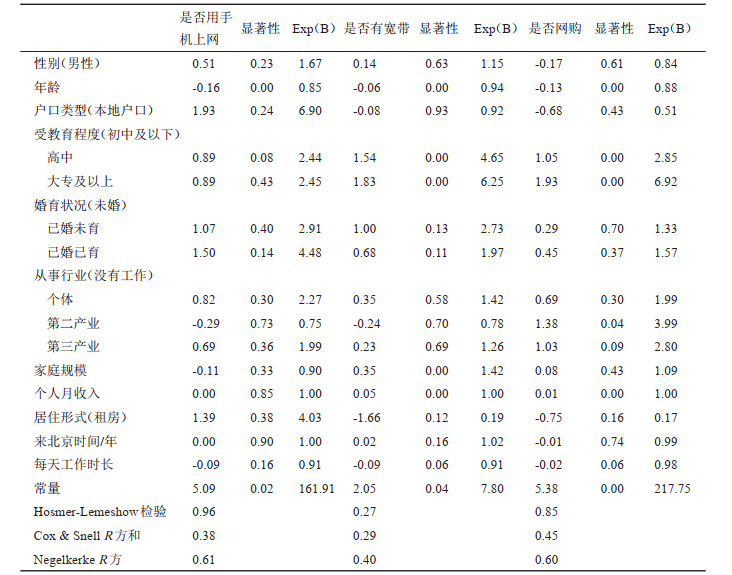

4 社会经济属性与数字资源使用能力 4.1 技能沟从是否使用手机上网到是否使用宽带上网,再到是否进行网络购物代表着城中村居民对网络技能掌握水平的由低到高,以此为因变量,利用二元logistic回归模型验证城中村居民的人口学特征、社会经济属性对这三项网络技能的嵌入程度。结果表明,随着城中村居民网络技能的提高,其人口学特征和社会经济属性的嵌入程度也就越深,信息格差现象越明显。居民是否使用手机上网只受到年龄、学历的显著影响(表 9);是否使用宽带上网受到年龄、学历、家庭规模、个人月收入、工作时间的显著影响;是否进行网络购物受到年龄、学历、职业和个人月收入的显著影响。可以发现随着网络功能要求的技能越来越复杂,对使用主体的要求也越来越高。

| 表 9 技能沟的logistic回归模型 Tab.9 Logistic Regression Model of "Skill Divide" |

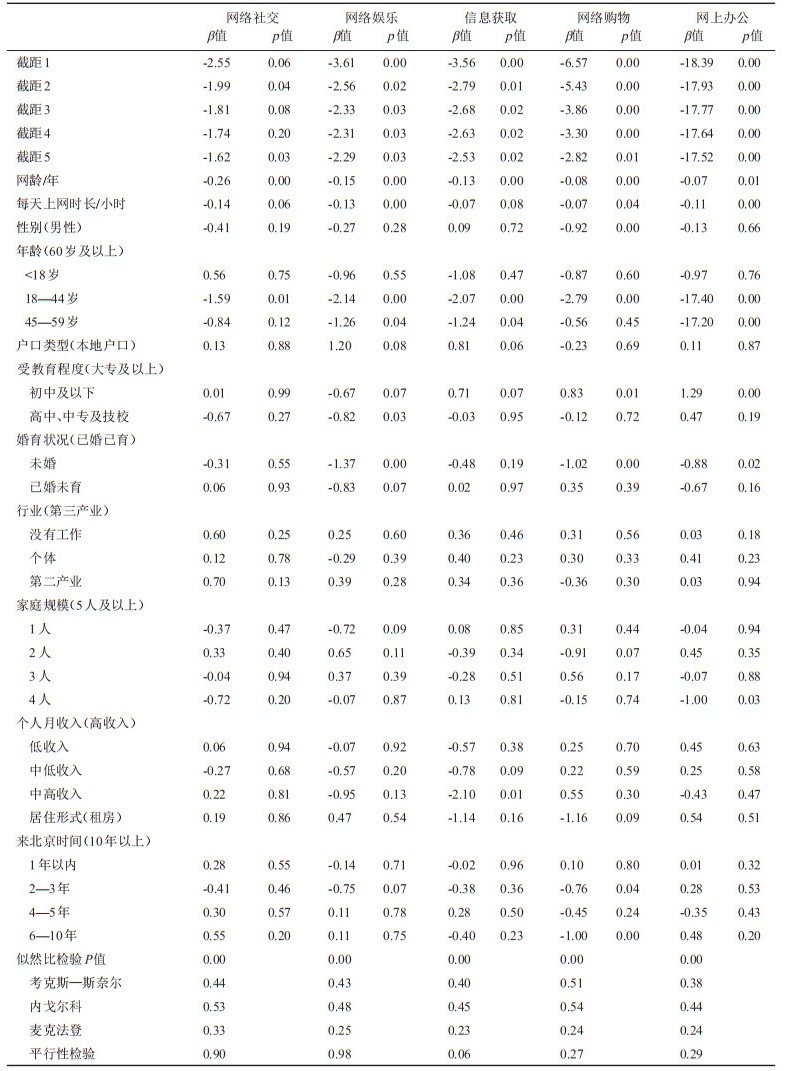

为了分析个体社会经济属性如何影响城中村居民的网络内容选择,分别以网络社交、网络娱乐、信息获取、网络购物和网上办公活动频率为因变量,居民各项人口和社会经济属性为自变量做回归分析。因变量存在次序关系,因此采用有序多分类logistic回归分析。总体上,城中村居民年龄越小、受教育程度越高,进行各项网络活动的频率也越高。在网络娱乐活动中,受教育程度更高的居民却呈现出更低的活动强度,同时收入水平与网络信息获取频率呈显著的负相关关系,这也从一定程度上说明了网络娱乐、网络信息用户低龄化、低质化的倾向;家庭规模对城中村居民的网络活动频率有显著影响,家庭规模越大,进行网络娱乐,网络购物和网上办公的频率就越低。与已婚已育的居民相比,未婚、已婚未育的居民进行网络娱乐、网络购物和网上办公的频率更高,一方面这部分人群年龄更低,更容易接受新鲜事物,另一方面他们没有家庭的束缚,有更多的时间进行这些活动。这点从家庭结构上也可以看出,与5人以上的大家庭相比,规模为1人、2人、4人的家庭与网络娱乐、网络购物和网上办公的相关系数分别为-0.72、-0.91和-1.00;除了网络购物,性别与其他四项网络活动频率不存在显著相关关系,女性城市居民进行网络购物活动频率比男性强一个等级的可能性是2.51倍。

在技能沟中并不显著的户籍类型与网络娱乐、网上信息获取活动频率在90%的置信度水平下存在正相关关系(1.20、0.81),外来人口与本地户籍人口相比,进行网络娱乐、网上信息获取活动的频率下降,外来人口与本地人口之间在网络内容上的“数字鸿沟”现象开始出现;城中村居民网龄和每天上网时长与网络活动频率存在显著正相关关系,网龄越大、每天的上网时间越长,进行各项网络活动的频率就越高(表 10)。可以看出产生“数字鸿沟”的传统因素如年龄、受教育程度、收入等仍然在起作用,而且一些新的因素如户籍类型、网龄、每天上网时长催化了城中村居民在网络内容选择上的差异,城中村居民在“内容沟”上出现加深现象。

| 表 10 有序分类logistic回归结果 Tab.10 Ordered Categorical Logistic Regression Results |

文章以北京市5个典型城中村为调研地点,从设备接入、网络技能、网络内容三个方面分析北京城中村居民与普通城市居民间是否存在“数字鸿沟”,这种鸿沟有多大:设备接入上,城中村居民虽然宽带安装比例低于城市居民,但使用手机上网的居民比例、网络流量已接近城市居民,且接入成本要低于后者。移动互联网的发展,4G网络的普及和国产智能手机的崛起缩小了城中村居民在设备接入上的鸿沟;城中村居民网络技能水平总体低于全国平均水平,但差距不明显。随着网络技能提高,城中村居民人口学特征和社会经济属性的嵌入程度也就越深,信息格差现象越明显,这意味着个体社会经济地位越高,越能熟练地掌握上网技能,吸收有益知识,避免网络陷阱。国外的研究也表明,那些上网时间更长、有更多网络经验的人可能会更容易适应交流方式的变化,他们也可能会花更多的时间上网,从而不断提高自己的数字技能,而经验较少的用户可能会滥用数字空间,并可能更容易接触到潜在的上瘾应用软件,如在线游戏,甚至遭遇网络诈骗[41]。

网络内容方面,网络社交是城中村居民使用频率最高的功能,其次是网络信息获取,信息技术特别是移动互联网技术拓宽了城中村居民的信息渠道,降低了信息获取成本,一定程度上替代了传统媒体渠道,但是大部分城中村居民仍未摆脱被动接收信息的习惯,缺少利用互联网主动寻找信息的能动性和精确查找信息的能力;第三大网络活动是网络娱乐,网络娱乐已经取代看电视成为城中村居民的首要娱乐方式;第四位的是网络购物活动,城中村居民在工作方面对信息技术的利用程度是最低的。产生“数字鸿沟”的传统因素如年龄、受教育程度、收入等仍然在起作用,一些新的因素如户籍、网龄、每天上网时长催化了城中村居民在网络内容利用上的差异,社会结构分层同样嵌入到其网络产品和内容选择中。

从动机和态度来看,让居民从事一份必须使用计算机或互联网的工作是调动其使用数字资源积极性的最佳解决方案,同时如果周边社群使用网络的比例高,也能鼓励城中村居民使用网络[21],不过当前我国各群体使用数字资源的“愿望沟”较小,不存在动机和积极性问题;加强数字基础设施建设,降低设备接入门槛是当前各国政府缩小“数字鸿沟”的主要手段,美国政府的主要政策是全面向公众开放数字资源,东亚国家通过政府制定战略规划,刺激私营部门发展信息通讯技术,其他发展中国家则是利用手机互联网“跳过”昂贵的电缆、光纤等基础设施建设,实现数字普惠[42]。在未来,中国政府还需要继续加大对农村、贫困地区、偏远地区的投入,提供廉价、便捷、高质量的数字基础设施;在网络技能方面,Van Deursen和Van Dijk详细描述了从提高认识、改进数字技术设计开始,到提供数字技术、数字内容开发、数字技能教学一整套完整的政策方案[43]。在网络内容方面,我们可以为老年人、残疾人、儿童等信息弱势群体设计特殊的网络硬件和软件,创造符合这些人群的网络内容。针对网络谣言和沉迷问题,可以由公共机构牵头成立高质量的网络内容平台,免费提供给低收入阶层。

对城中村居民数字活动的研究加深了我们对“数字鸿沟”的理解,也帮助我们分析其他社会弱势群体遭遇“数字鸿沟”的可能性,探讨在“数字不平等”和“社会不平等”如何相互影响。当然文章只分析了北京城中村居民这一特定地域的特定群体,以后还要继续研究其他城市、其他国家、其他群体的“数字鸿沟”现象。

注释:

① 数据来源:中国互联网络中心,《中国互联网发展状况统计报告》,http://www.cac.gov.cn/sjfw/hysj/A091601index_1.htm。

② 数据来源:中国互联网络中心,中国宽带普及状况报告(2016年第四季度),http//www.chinabda.cn/class/view?id=9968。

③ 数据来源:北京市统计局,北京2016统计年鉴,http://www.bjstats.gov.cn/nj/main/2016-tjnj/zk/indexch.htm。

④ 数据来源:国家统计局北京调查总队,2017年北京市居民家庭网购调查报告,http://www.bjstats.gov.cn/zxfb/201803/t20180315_394540.html。

| [1] |

O'Hara K, Stevens D D. Inequality. com: Power, Poverty and the Digital Divide[M]. Oxford: Oneworld, 2006: 35-36.

|

| [2] |

Alkalimat A. The digital divide: Standing at the intersection of race and technology by Raneta Lawson Mack[J]. Perspectives on Global Development and Technology, 2002(1): 217-219. |

| [3] |

Warf B. Segueways into cyberspace: Multiple geographies of the digital divide[J]. Environment and Planning B: Planning and Design, 2001, 28(1): 3-19. DOI:10.1068/b2691 |

| [4] |

Pandey A, Goel A, Gangal D. From Digital Divide To Digital Opportunity[C]//Kuttan A, Vemuri P (Eds). TENCON 2008-2008 IEEE Region 10 Conference, Hyderabad, India: IEEE, 2008: 1-6.

|

| [5] |

Coppock K. Digital divide: Civic engagement, information poverty and the Internet World-Wide[J]. Info, 2003, 79(1): 915-918. |

| [6] |

Hick S, McNutt J. Advocacy, Activism, and the Internet Community Organization and Social Policy[M]. Oxford: Oneworld, 2002: 199-211.

|

| [7] |

Hargittai E. Digital natives? Variation in internet skills and uses among members of the "netgeneration"[J]. Sociological Inquiry, 2010, 80(1): 92-113. DOI:10.1111/j.1475-682X.2009.00317.x |

| [8] |

Yates S, Kirby J, Lockley E. Digital media use: Differences and inequalities in relation to class and age[J]. Sociological Research Online, 2015, 20(4): 71-91. DOI:10.5153/sro.3751 |

| [9] |

Haight M, Quan-Haase A, Corbett B A. Revisiting the digital divide in Canada: The impact of demographic factors on access to the internet, level of online activity, and social networking site usage[J]. Information, Communication & Society, 2014, 17(4): 503-519. |

| [10] |

Hall A K, Bernhardt J M, Dodd V, et al. The digital health divide: Evaluating online health information access and use among older adults[J]. Health Education & Behavior, 2015, 42(2): 202-209. |

| [11] |

Cruz-Jesus F, Vicente M R, Bacao F, et al. The education-related digital divide: An analysis for the EU-28[J]. Computers in Human Behavior, 2016, 56(3): 72-82. |

| [12] |

Zhang M. Internet use that reproduces educational inequalities: Evidence from big data[J]. Computers & Education, 2015, 86(3): 212-223. |

| [13] |

Bailey S C, O'conor R, Bojarski E A, et al. Literacy disparities in patient access and health-related use of Internet and mobile technologies[J]. Health Expectations, 2015, 18(6): 3079-3087. DOI:10.1111/hex.12294 |

| [14] |

Courtois C, Verdegem P. With a little help from my friends: An analysis of the role of social support in digital inequalities[J]. New Media & Society, 2016, 18(8): 1508-1527. |

| [15] |

Helsper E J, Van Deursen A J A M. Do the rich get digitally richer? Quantity and quality of support for digital engagement[J]. Information, Communication & Society, 2017, 20(5): 700-714. |

| [16] |

Fran B, Lareen N, Ktherine B. Vicious cycles: Digital technologies and determinants of health in Australia[J]. Health Promotion International, 2012, 29(2): 349-360. |

| [17] |

刘骏, 薛伟贤. 数字鸿沟效应研究述评[J]. 科技管理研究, 2012, 32(11): 245-250. [Liu Jun, Xue Weixian. A Review of the Research on the effect of digital divide[J]. Science and Technology Management Ressearch, 2012, 32(11): 245-250.] |

| [18] |

Wijers G D M. Determinants of the digital divide: A study on IT development in Cambodia[J]. Technology in Society, 2010, 32(4): 336-341. DOI:10.1016/j.techsoc.2010.10.011 |

| [19] |

James J. Sharing mobile phones in developing countries: Implications for the digital divide[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2011, 78(4): 729-735. DOI:10.1016/j.techfore.2010.11.008 |

| [20] |

Yartey C A. Financial development, the structure of capital markets, and the global digital divide[J]. Information Economics and Policy, 2008, 20(2): 208-227. DOI:10.1016/j.infoecopol.2008.02.002 |

| [21] |

Van Dijk J. The Digital Divide[M]. Hoboken: John Wiley & Sons, 2020: 87-88.

|

| [22] |

Yates S, Lockley E. Social media and social class[J]. American Behavioral Scientist, 2018, 62(9): 1291-1316. DOI:10.1177/0002764218773821 |

| [23] |

Zhou Y, Singh N, Kaushik P D. The digital divide in rural South Asia: Survey evidence from Bangladesh, Nepal and Sri Lanka[J]. ⅡMB Management Review, 2011, 23(1): 15-29. |

| [24] |

Ferro E, Helbig N C, Gil-Garcia J R. The role of IT literacy in defining digital divide policy needs[J]. Government Information Quarterly, 2011, 28(1): 3-10. DOI:10.1016/j.giq.2010.05.007 |

| [25] |

Andrew A, Cattan S, Costa-Dias M, et al. Learning during the lock down: Real-time data on children's experiences during home learning[R/OL]. London: The Institute for Fiscal Studies, 2020: 11-12. (2020-05-18)[2021-01-13]. https://www.ifs.org.uk/publications/14848.

|

| [26] |

Jæger M M, Blaabæk E H. Inequality in learning opportunities during Covid-19: Evidence from library takeout[J]. Research in Social Stratification and Mobility, 2020(68): 3. |

| [27] |

Sostero M, Milasi S, Hurley J, et al. Teleworkability and the COVID-19 crisis: A new digital divide?[R/OL]. Seville: European Commission, 2020: 6. (2020-05-01)[2021-01-13]. https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc121193.pdf.

|

| [28] |

Zhai Y. A call for addressing barriers to telemedicine: Health disparities during the COVID-19 pandemic[J]. Psychotherapy and Psychosomatics, 2021, 90(1): 64-66. DOI:10.1159/000509000 |

| [29] |

International Telecommunication Union (ITU). Measuring digital development facts and figures 2020[R/OL]. Geneva: International Telecommunication Union Development Sector, 2020: 14-15. (2020-09-01)[2021-01-13]. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2020.pdf.

|

| [30] |

Federal Communications Commission. 2018 Broadband Deployment Report[R/OL]. Washington, DC: Federal Communications Commission, 2018: 12. (2018-02-02)[2021-01-13]. https://www.fcc.gov/reports-research/reports/broadband-progressreports/2018-broadband-deployment-report.

|

| [31] |

Rajasekaran K. Access to telemedicine-Are we doing all that we can during the COVID-19 pandemic?[J]. Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 2020, 163(1): 104-106. DOI:10.1177/0194599820925049 |

| [32] |

Hargittai E, Piper A M, Morris M R. From internet access to internet skills: Digital inequality among older adults[J]. Universal Access in the Information Society, 2019, 18(4): 881-890. DOI:10.1007/s10209-018-0617-5 |

| [33] |

Park J, Erikson C, Han X, et al. Are state telehealth policies associated with the use of telehealth services among underserved populations?[J]. Health Affairs, 2018, 37(12): 2060-2068. DOI:10.1377/hlthaff.2018.05101 |

| [34] |

Seifert A, Cotten S R, Xie B. A double burden of exclusion? Digital and social exclusion of older adults in times of COVID-19[J]. The Journals of Gerontology: Series B, 2021, 76(3). |

| [35] |

Fortuna L R, Tolou-Shams M, Robles-Ramamurthy B, et al. Inequity and the disproportionate impact of COVID-19 on communities of color in the United States: The need for a trauma-informed social justice response[J]. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 2020, 12(5): 443-445. DOI:10.1037/tra0000889 |

| [36] |

Beaunoyer E, Dupéré S, Guitton M J. COVID-19 and digital inequalities: Reciprocal impacts and mitigation strategies[J]. Computers in Human Behavior, 2020, 111(3): 106-114. |

| [37] |

王君, 张巍巍, 郏江杰. 国内外近5年信息不平等研究进展[J]. 图书馆学研究, 2019(17): 10-20. [Wang Jun, Zhang Weiwei, Jia Jiangjie. Research progress of information inequality at home and abroad in recent 5 years[J]. Research on Library Science, 2019(17): 10-20.] |

| [38] |

毛雪皎. 手机互联网填补我国群体间数字鸿沟的实证研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2010: 42-43. [Mao Xuejiao. An Empirical Study on Mobile Internet Filling the Digital Gap Among Groups in China[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2010: 42-43.]

|

| [39] |

汪明峰, 程红, 宁越敏. 上海城中村外来人口的社会融合及其影响因素[J]. 地理学报, 2015, 70(8): 1243-1255. [Wang Mingfeng, Cheng Hong, Ning Yuemin. Social integration of migrants in Shanghai's urban villages[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(8): 1243-1255.] |

| [40] |

王逊. 难以跨越的"数字鸿沟"——新生代农民工移动互联网使用行为研究[J]. 前沿, 2013(4): 107-109. [Wang Xun. Difficult to cross the "digital divide": Research on the mobile Internet use behavior of the new generation of migrant workers[J]. Frontier, 2013(4): 107-109.] |

| [41] |

World Health Organization. Beware of Criminals Pretending to be WHO[EB/OL]. Geneva: World Health Organization, 2020: 19-21. (2020-06-11)[2021-01-13]. https://www.who.int/about/communications/cyber-security.

|

| [42] |

The World Bank. World Development Report 2016:Digital Dividends[M]. Washington, DC: The World Bank, 2016: 248-281.

|

| [43] |

Van Deursen A J A M, Van Dijk J A G M. The digital divide shifts to differences in usage[J]. New Media & Society, 2014, 16(3): 507-526. |