近年来,随着移动数据互联网产业及相关技术的迅速发展及智能移动端的普及,借助于GPS定位,大数据,制图业技术的革新,移动地图迅速取代传统地图,成为人们出行依赖的新兴软件,对人们的出行产生了不可忽视的影响。移动地图的出现一方面降低了地图的使用门槛,另一方面突破了传统地图的限制,对接多种产业,改变了传统出行的信息获取方式,为出行者带来了海量的信息及多种出行方式选择,深刻的改变了居民出行模式,成为居民出行不可或缺的信息咨询平台及决策平台。但目前针对移动地图的研究大多集中在地图制图学[1, 2],地理信息科学[3]等领域,在移动地图的设计[4]及编程分析[5]也有所涉及。一方面从开发端,基于情感认知[4],活动导向[5],个性化出行定制[6],出行方式选择[7],使用者使用意愿[8, 9],老年人需求[10] 等,不同学者提出了智能移动地图的发展优化构建的方向及编码优化模型。另一方面从使用者角度,部分学者讨论了电子地图对城市地方感[11]的影响。

作为地图的基础功能,移动地图对居民出行存在着显著影响。以往针对居民出行的研究分析及需求预测主要有两类研究方法:基于出行的(trip-based)“四阶段”分析方法和基于活动的(activity-based) 分析方法[12]。之后基于对短期规划与管理的需求,研究逐步转向基于活动的出行分析[13],活动间的联系、出行链、出行的时间分配、个人出行决策模式等,也由此发展出效用方法、认知—行为方法、活动方法等非集计方法。在McFadden (1974) 对Logit模型研究的基础上,逐步形成了非集计模型的理论体系,包含MNL (multinomial logit model) 模型和NL (nested logit) 模型[14, 15],并衍生出更多复杂的非集计模型。研究者开始运用非集计模型理论研究出行者出行行为,认为个人属性,包括年龄,性别,区域等,及家庭属性,包括儿童人口特征,家庭结构对出行链中的时间分布有显著影响[16, 17]。利用MNL模型可以对活动链的方式进行预测[18],而出行活动链对交通出行方式选择,出行时间,出行距离也有显著影响[19-22]。同时,城市规模形态[23],经济社会发展[24]也会对出行特征产生影响。之后部分研究也转向了微观,个体,从出行产生机制研究出行行为,例如基于活动、出行链的出行行为研究,涉及通勤、购物、休闲等活动[25-27]。另外,还有对从居民的出行意愿、出行的心理行为因素的研究[28]。对居民交通方式选择,出行时间,出行模式,出行链等也建立了众多预测模型[29-32]。但随着网络信息的发展,在信息化时代下居民出行出现了新的特征。交通信息,网络信息将对出行者路径产生极大影响[33, 34]。而“互联网+交通”的模式创新也将改变居民出行演变特征,促进大城市交通向精细化[35]。

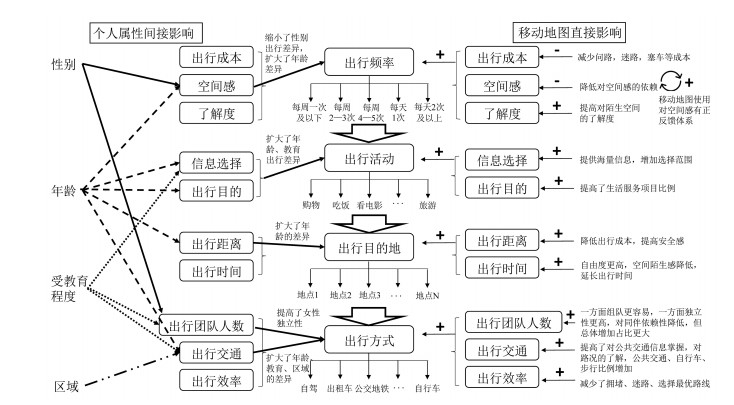

信息化时代下移动地图的出现无疑对传统居民出行特征造成了剧烈冲击,深刻的改变了我国居民的出行特征。但目前针对移动地图对居民出行特征具体影响的实证研究相对较少。基于以往研究,本文认为影响居民出行特征的因素主要包括出行者特征,出行链,宏观环境等(图 1)。出行者特征主要包括个人因素(年龄、性别、教育、区域、收入、健康等) 及家庭因素(家庭规模人口、婚姻情况、孩子、老人等)。宏观环境主要包括城市规模,城市形态,社会经济情况等。而移动地图的使用无疑会直接对居民出行特征造成新的冲击,但同时本文认为,通过个人属性的使用差异,移动地图也会间接通过个人属性作用于出行特征。因此,通过问卷描述及访谈分析,本文试图探究当前我国移动地图的使用情况,其对居民出行特征的直接影响,和不同人群的移动地图使用差异及其间接影响,建立起在信息新时代下居民出行新模式,并进一步提出了移动地图使用对城市交通的潜在影响及建议。

|

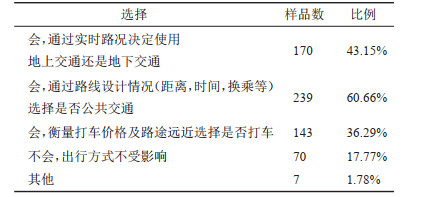

图 1 年龄与移动地图使用情况交叉分析 Fig.1 The Relationship Between Age and Usage of Mobile Map |

移动地图作为电子地图的一种新的应用模式,是移动计算、移动定位、移动通信、多媒体及可视化等技术推动与地图应用个人化的结果,其主要是指显示在移动终端设备上的地理空间数据可视化产品[36, 37]。本文所采用的为移动地图的狭义定义,主要研究手机移动地图[38, 39]。移动地图最大的优点就是能够随时随地按用户的需求显示信息,其显示的地图具有完整性、适应性、灵活性等特征[40, 41],在保留传统地图功能的基础上引入了海量信息,将地图功能拓展到了生活的方方面面[42],成为了新信息时代下人们出行所必不可少的咨询决策平台[43, 44]。

2.1 研究方法本文将定性分析与定量分析相结合,通过问卷获得第一手数据资料并进行定量分析,通过后续深入访谈获取进一步的相关资料并进行定性分析,从而深入广泛的探讨了移动地图使用及其影响的相关问题。本文依据文献阅读,专家意见及实践经历设计了相关调查问卷,并通过专业在线问卷调研机构“问卷星”进行电子问卷发放收集统计。问卷发放时间跨度为近一个月(2017.3 —2017.4),主要通过微信,QQ,问卷星等平台发放。本次调查累计发放问卷446份,回收问卷446份,其中剔除重复问卷2份,有效问卷444份。最终数据显示,样本来自全国30省份,涵盖93所城市,覆盖面较广,男女比例均衡,年龄结构以中青年为主,80%以上为15—45岁,涵盖主要年龄段,文化程度覆盖所有阶段,以本科学历为主,职业结构以学生为主,占半数,其他职业分布均衡。但由于问卷为网上发放电子问卷,面向群众为经常使用网络及智能手机的群体,而在这部分群体中本身对智能APP使用度就相对较高,所以部分结论对全社会不具有普适性。

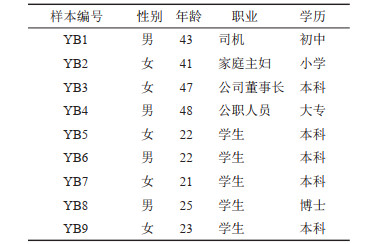

为进一步深入研究相关问题背后的原因,同时考虑样本可达性,本文针对性别,年龄,职业,学历选取了代表性样本。本文访谈共选取了九名访谈对象,进行了面对面线下访谈,基本属性如表 1所示。样本涵盖主要年龄段,来自多种职业,男女比例均衡,学历覆盖面广,来源可靠。

| 表 1 访谈样本属性 Tab.1 Basic Attributes of Interview Samples |

在本文调查的444名对象中,高达88.74%的样本使用过移动地图。而地图种类方面,国内移动地图使用以百度地图,高德地图为主,各占接近一半。在移动地图的使用频率方面,多数受访者对移动地图使用频率较高,半数以上受访者经常使用移动地图。移动地图形式目前使用率最高的仍旧为传统平面地图,占73%,其次为3D地图,卫星图,全景图等,而最新的主题地图由于推出时间较短,使用率较低。但随着群众对个性化服务的追求,新兴地图在未来可以预见仍有具有相当广范的市场。同时从后续访谈中我们发现对3D,卫星图的使用与使用者的空间感有关,空间感不强的使用者而言则更倾向于使用简单的平面图,而空间感越好越贴近现实,会更倾向于使用3D或卫星图。

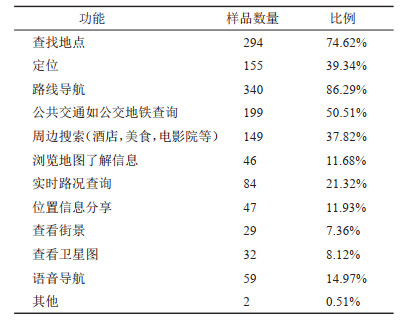

同时经过了数年的发展,移动地图所涵盖的功能已经不仅限于传统的定位导航,而是扩展到了生活的方方面面。目前移动地图使用频率最高的仍是路线导航和查找地点功能,其次为较新的公共交通信息查询以及传统的定位和新兴的周边搜索功能。而其他功能如实时路况查询,位置分享等使用率也多在10—20%左右。可以看出移动地图各功能的使用程度相对较高,对社会生活的影响相对较大。同时新兴功能如公共交通信息查询,周边搜索,语音导航等的使用率都相对较高,是对传统地图功能较为成功的改革,具有相当的开发前景(表 2)。

| 表 2 移动地图功能使用情况 Tab.2 The Usage of Mobile Map Functions |

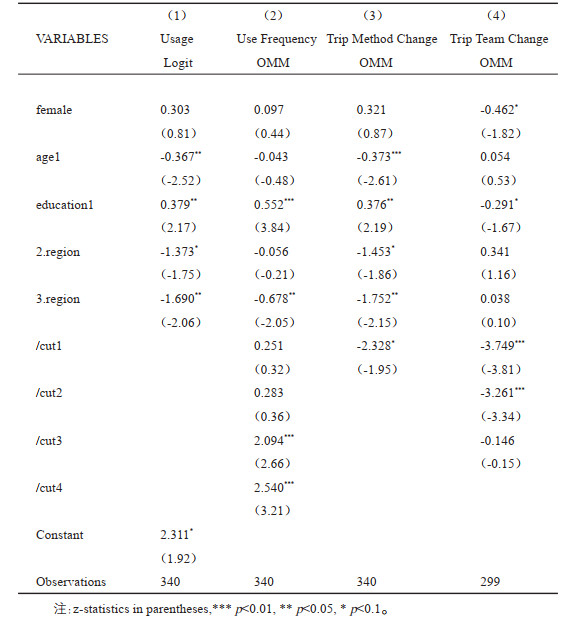

不同个人属性的人群在移动地图的使用上可能存在一定差异,同时移动地图对不同个人属性的居民出行特征的影响也有所不同。基于问卷数据,本文针对性别,年龄,受教育程度,居住一二三线城市等个人属性进行了回归分析,结果如下(表 3)。针对移动地图使用与否(结果(1)) 本文使用了Logit模型回归分析,针对移动地图使用频率(结果(2)),出行方式选择变化(结果(3)),出行队伍人数变化((4)) 等变量,本文使用了Ordered Multinomial Model (OMM) 模型进行回归分析。其中region按照2017年一二三线城市名单划分为分类变量。①在是否使用移动地图方面:性别结果并没有显著差异;年龄显著负相关,年龄越大使用概率越低;受教育程度为显著正相关,受教育程度越高,使用概率越大;居住城市结果显著为负,说明相比于一线城市,二三线城市使用概率显著下降。②在移动地图使用频率方面:性别结果没有显著差异;年龄结果不显著;受教育程度显著为正,受教育程度越高,使用频率越高;区域结果三线城市与一线城市显著不同且结果为负,说明一线城市使用频率更高。③出行方式选择变化:性别结果没有显著差异,年龄结果显著为负,年龄越大越不会受到移动地图影响改变出行方式;受教育程度回归结果显著为正,说明受教育程度越高,越容易受到移动地图影响,改变出行方式选择;区域结果显著为负,说明相比于一线城市,二三线城市更不容易受到移动地图影响改变出行方式。④出行队伍人数变化:性别显著为负,说明相比于男性,女性在移动地图使用影响下出行人数显著下降;年龄回归结果不显著;受教育程度结果显著为负,说明受教育程度越高,在移动地图影响下出行人数越少;城市回归结果不显著。于是,为了探究这种差异背后的原因,本文结合深入访谈进行了进一步的分析讨论。

| 表 3 不同人群移动地图使用及出行特征影响差异 Tab.3 Mobile-Map Usage and Trip Characteristics Difference for Different Groups |

由于种种生理心理上的原因,男女在空间认知,出行特征等方面存在着巨大的差异[45]。但是通过本文对男女对移动地图的使用进行分析后,发现在移动地图使用与否,移动地图使用频率,出行方式选择变化结果并不显著,但出行队伍人数变化方面回归结果显著为负。说明女性在使用移动地图后出行人数显著少于男性,相对独立性更强。于是本文针对此问题进行了进一步的深入访谈,发现移动地图的使用缩小了男女之间空间感的差异,减小了传统意义上的性别差异。通过访谈我们发现,移动地图的定位功能,导航功能,及方向功能弥补了使用者空间感不足的影响,空间感较强的人对导航及方向定位的依赖度比较低,可以有一定独立性的使用地图,在使用移动地图时不需要看方向定位,不需要全程导航等;而空间感相对较差的人对地图的依赖度更高,会通过导航功能,方向定位功能等弥补自身空间感的不足,以缩小与空间感较强人在出行方面的差距,增加出行独立性。所以这种地图使用对空间感的弥补缩小了性别差异,通过对地图依赖度的调整减弱了空间感对出行的影响。

“你看地图可能得开导航跟着走,但是我一般就是看一下路线就能大概记住自己走,就不用看着走。”(YB6)

“我方向感还行...很有帮助啊,就一般像出了地铁它标着往东走我就知道直接往东走...会看我定位定到了哪但我不会看我面朝向哪...因为那个我觉得它挺不准的。”(YB7)

“因为我超级路痴,就完全分不清东南西北...出门基本就是一路导航,跟着箭头走,一路走到目的地...就是因为空间感不好才用地图的,反正就跟着它箭头走呗。”(YB9)

同时本文通过访谈也探究了移动地图的使用反过来对使用者空间感的影响,发现移动地图对使用者空间感的影响与使用者本身的空间感存在正反馈效果。对于空间感较好的使用者,使用移动地图会帮助使用者增强空间感,更加从宏观微观上对所属空间有所把握;而对空间感相对较差的使用者,在使用过程中使用者对地图依赖度更高,出行存在问题基本可以通过移动地图获得解决,反而更加不会主动去增强自身空间感,相对空间感会更弱。于是在多次的使用中形成了正反馈。

“出去玩的时候,我就知道我在这个城市的哪个方位,好吃的在哪个方位。”(YB7)

“感觉更直观了吧,能宏观的知道这个城市到底是什么样的,自己在哪这种。”(YB8)

“并没有,就该咋路痴还是咋路痴,就我们家,我住了十来年,都没记住从我们家到学校的路。”(YB9)

“没有!一点都没有。更不会想去辨认东南西北了,我就跟着箭头走。”(YB5)

总体而言,移动地图的使用弥补了性别在方向感、空间感上的差异,提高了女性的出行频率,提高了女性出行效率,独立性,降低了出行对女性的束缚。通过这种方式,移动地图弥补了之前性别差异造成的出行特征差异,使得男女在出行特征方面趋向于平等。

3.2 年龄的移动地图使用差异不同年龄的居民对年龄的使用存在着显著差异:随着年龄的增长,居民对移动地图的使用率及使用频率明显下降,而随着年龄的增加,移动地图的使用对居民的出行目的,出行距离,出行方式等的影响不断降低。为进一步探究这种现象背后的原因,我们针对年龄相对偏大样本进行了深入访谈。

通过访谈我们发现造成这种现象原因如下:一方面移动地图属于新兴软件,随着年龄的增长人们对于新兴事物的接受度不断下降,更加倾向于使用自己更为习惯的传统方式,如依赖自己的方向感,问路,使用车载导航,使用纸质地图。同时随着年龄的增长人们的学习能力不断下降,更加难以熟练掌握移动地图的使用。并且随着年龄的增长,居民的自由时间不断减少,出行距离下降,出于工作需要,身体状况等原因,更多的在熟悉的地区活动,对地图的需求较小。

“分得清,看城市路标,都写着牌子呢,哪个是东路哪个是西路,都能看出来...没用过地图...没怎么有这个想法,也没怎么出过门...没那个需求...”(YB1)

“自己不会出远门...不会用...俺懂得东西南北,出去基本不转向...东西南北都知道还看啥地图...不认识一问不就知道了...导的那也不一定对...一般都绕远...没有问路问的好” (YB2)

“用不上,还得重新学怎么用...接受不了这些新事物,学不会,记不住,也没那个需求...平时工作那么忙,这里里外外哪里离得开我,天天就在这活动”(YB3)

同时年龄更大的群体对移动地图的使用率及依赖度更低,更多的将移动地图作为一种辅助的工具而不是主导的软件,同时相比于新一代青年,上一代群体在相当比例上方向感空间感更好,对地图的依赖度更低,而且对移动地图的功能使用开发有限,使得移动地图的作用发挥有限(图 1)。

“还导航干啥,地图一摆,起点终点定下来,就那几条路,一比就能走了...图都标的很清楚...该去哪不还是去哪,哪能看个地图就决定了...”(YB4)

3.3 受教育程度及地区的移动地图使用差异受教育程度对移动地图的使用也存在影响,回归结果显示,移动地图的使用概率,使用频率随受教育程度的提升而增加,而受教育程度更高的居民,更容易受移动地图影响改变出行方式选择,同时出行人数会相对下降,独立性更强。这可能因为受教育程度越高,相对学习能力更强,对新生事物接受度更高,且对各种信息接受度,吸收能力更强,利用信息能力更强。同时通过访谈,我们发现博士生相对时间更为紧张,出行需求较少,对移动地图的使用率较低。在地区方面,本文将移动地图的使用按照区域进行划分,根据2017年城市名单划分为一线城市,二线城市,三线及以下城市并与移动地图使用情况进行交叉分析,可以看出,城市等级越高,人们对移动地图的使用越多,反之越少。且一线城市居民更容易在使用移动地图后改变出行方式选择,根据路况改乘公交地铁等。主要因为一线城市相对城市覆盖面更大,交通多变路线错综复杂,居民对移动地图的依赖度相对较高,而在三四线小城市,城市面积较小,道路有限,居民对移动地图的依赖度相对较低(图 2)。

|

图 2 受教育程度及地区使用差异 Fig.2 The Relationship Between Education and Area and Usage of Mobile Map |

在出行频率方面,明显增加及出行频率略有增加的比例累计达39.34%,可以看出移动地图在提高人们出行频率方面有着明显的效果。同时在出行距离方面出行距离明显增加及出行距离略有增加的比例达45.17%,远高于减少比例。综合而言,移动地图在增加人们出行频率延长出行距离方面产生了相当的效果,为人们出行提供了极大的便利性。

而这些影响在访谈中也得以体现,主要是因为使用移动地图为居民出行提供了一定的便利性,这种信息上的丰富和指导使得人们降低了对不熟悉地区的焦虑感及恐惧感,相对提升了出行意愿,增加了出行决策,可以说移动地图使得出行成本更低,安全性可控性更高,从而增加了使用者的出行决策。

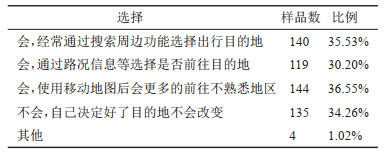

在对目的地的选择方面(表 4),仅有34.26%的人选择了目的地不会受移动地图的影响,而剩余人群的目的地选择或多或少都会被移动地图影响。而移动地图对商家的合作引入及相关餐饮,住宿,娱乐场所的介绍评价等生活服务也成为居民出行的一项重要衡量指标,这点在访谈中也有所体现。

| 表 4 移动地图使用对居民出行目的地的影响 Tab.4 The Impact of Mobile Map on the Travel Destination |

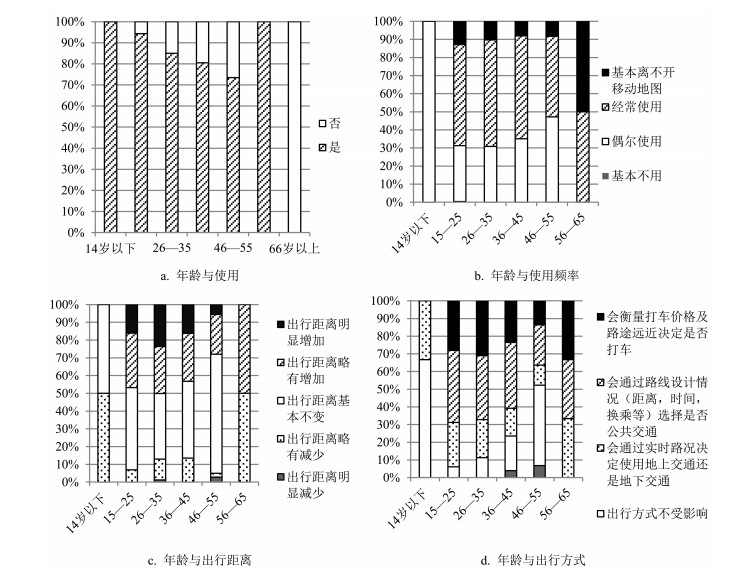

不同于传统地图,移动地图引入了多种新兴功能,而其中的路况实时信息,公共交通信息,路线导航及与打车软件的合作对接等对居民的出行方式产生了深远的影响。从统计数据可知,出行方式不受影响的比例仅占17.77%,而绝大多数居民出行方式都会受到移动地图的影响,尤其是对公共交通,打车,私家车,地铁等的使用上(表 5)。

| 表 5 移动地图对出行方式选择的影响 Tab.5 The Influence of Mobile Map on the Choice of Travel Tools |

通过访谈发现,由于之前的信息不对称及信息普及度问题,部分群众对公共交通信息掌握较差,复杂的交通路线及换乘方式对居民使用公共交通造成了极大的阻碍。而移动地图提供的导航功能很好地解决了信息不足问题,为居民提供了方便快捷的公共交通乘坐方案,提高了公共交通使用率,对居民的出行方式产生了深刻的影响。

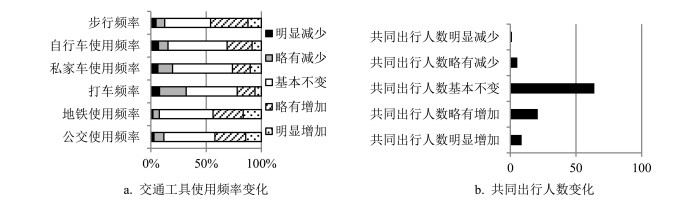

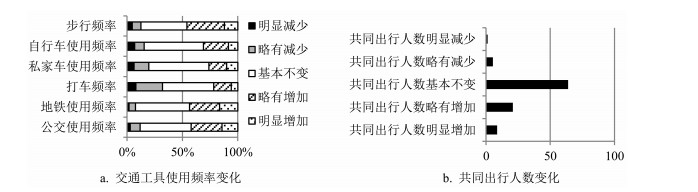

本文进一步分析了移动地图对居民出行所选择的交通工具的影响(图 3),可以看出,使用移动地图前后频率变化最大的为步行频率,频率明显增加及略有增加累计占比达45.94%,其次为地铁使用频率及公交使用频率,增加累计占比分别为43.66%和42.13%。而自行车使用频率也相对略有增加占比30.97%,私家车使用频率变化并不明显基本持平,略有增加。而打车频率则略有下降,明显减少及略有减少占比累计31.98%。

|

图 3 交通工具使用频率及共同出行人数变化 Fig.3 The Change of Travel Tool Usage and Number of People Travel Together |

值得注意的是在各种交通工具中,相对环保的步行,自行车,及包括公交地铁在内的公共交通的使用频率都有所增加,相对消耗污染较大的私家车的使用变化则不明显,而打车频率明显下降,总体而言这种变化对城市环境无疑是有益的。同时这种变化也有益于缓解困扰多数城市的交通拥堵问题,将人员进行分流。所以移动地图的推广已经不仅仅限于一种移动应用的普及,而是更加深远的与城市环境,城市交通等社会问题发生交互作用,对社会发展有更加深远的影响。

同时在使用移动地图后共同出行的人数也有所变化,累计有29.44%的使用者表示使用移动地图后共同出行的人数略有或明显增加,还有6.6%的使用者表示共同出行人数有所下降。通过访谈本文发现,当使用者将移动地图与社交相结合时,移动地图的信息共享性,即时性及出行便捷性使得组队出行更为容易实施,由于移动地图对出行成本的降低使得组建团体成功率更高,造成了出行人数的上升。但另一方面由于移动地图降低了出行成本,使得部分使用者对同伴的需求及依赖度降低,出行独立性更强,不需要同伴以增加信息量及安全性,所以部分共同出行人数出现了下降。同时通过访谈,我们发现由于移动地图增加了使用者出行的自主性,将使用者从空间感限制中解放出来,增加了出行的社交性及娱乐性,为使用者提供了更多的出行选择,使得共同出行人群组成发生了变化。方向感,空间感不再成为出行者选择队友的重要标准,相反出行目的,共同爱好等成为决定出行团队的重要因素。

4.3 移动地图对居民出行效率的影响在出行效率上,一方面,移动地图通过路线导航设计减少了绕行,通过路线设计避开了拥堵路段节省了时间,通过路线设计选择时间最短路线等方式提高了出行效率。另一方面由于移动地图本身存在的技术,显示等内部问题以及与外界交互对接的外部问题,包括地图信息老旧指错路线,地图设计路线绕行,地图定位偏差等情况,有时使用移动地图反而会降低出行效率。而这两类提高和降低出行效率的情况在移动地图使用过程中均有出现,对居民出行造成了一定的影响。

但最终综合而言,认为效率略有提升和明显提升累计比例达84.01%,而认为效率略有下降及明显下降的占比总计不足3%。可以看出,总体而言,移动地图的普及更多的提升了居民出行效率,为出行带来了更大的便利性,节省了不必要的时间和金钱成本。而部分地图技术显示,数据等问题也随着移动地图不断更新迭代,技术不断优化升级,体验不断提升等获得了改善。

5 移动地图对居民出行影响机理分析通过以上分析,我们可以看出移动地图的使用对居民出行的方方面面都产生了深刻影响,极大的改变了居民出行模式。总体而言,移动地图的使用主要通过直接作用于出行特征和间接通过个人属性影响出行决策,其机理如图 4所示。首先本文探究了不同个人属性对移动地图使用差异导致的对出行特征的间接影响。不同年龄,性别,教育,区域的居民对移动地图的使用存在差异,而这种差异或放大或削弱了个人属性对出行特征的影响。年龄越大的居民对移动地图使用率越低,功能开发越弱,移动地图的普及进一步拉大了年龄差异对出行的影响。同时年龄越大的居民相对方向感更好,经常在熟悉的区域活动,空闲时间较少,出行需求相对降低,受移动地图影响有限。并且随着年龄增大居民对新生事物接受度降低,学习新技能能力下降,对海量信息的吸收能力降低,其出行受到互联网时代信息冲击有限。而由于移动地图对传统空间感依赖的削弱,其使用在一定程度上减弱了性别对出行的影响。相比于男性,女性在使用移动地图后受空间束缚减弱,出行独立性增强,弥补了之前性别方面的差异。同时随着受教育程度的提高居民对移动地图的使用率不断提升。受教育程度越高,信息获取,吸收利用能力越强,出行决策受移动地图使用影响越大。因此移动地图扩大了教育对出行影响的差异,受教育程度越高会更多的借助移动地图进行信息获取选择,改变出行方式提高公共交通利用率,提高出行独立性。同时随着居住区域的发展程度提升居民对移动地图的使用同样不断提升。相比之下,一线城市面积更大,交通错综复杂,出行对地图依赖度更高,信息需求量大,所以移动地图的使用扩大了区域的影响。

|

图 4 移动地图使用对居民出行的影响机制 Fig.4 The Impact of Mobile Map on Resident Travel |

之后本文研究了移动地图的使用对出行特征的直接影响。首先,移动地图的使用,尤其是其周边搜索,导航,路况信息等功能的普及,降低了使用者对陌生空间的焦虑感,出行成本,及对空间感的依赖度,使得出行更为容易安全,减少了问路、迷路、拥堵等的成本,提高了居民出行频率。同时移动地图带来了大量的互联网信息和实时资讯,增加了居民出行的选择范围,增加了日常社交娱乐出行的比例,改变了出行活动的选择方式。移动地图对出行成本和空间陌生感的降低,增加了出行距离,延长了出行时间,改变了出行目的地的选择。而移动地图的实时资讯、导航、实时路况、路线设计等功能极大的提高了居民的出行效率,降低了花费在迷路,问路,塞车上的时间成本,同时提高了居民对公共交通信息的掌握,提高了居民对公共交通的利用率。而移动地图与社交的结合,对传统空间感依赖度的削弱极大的提高了出行的社交娱乐性,改变了传统出行的组合形式,认路,空间感强不再是共同出行成员的选择标准,共同的兴趣爱好娱乐在出行决策中比重上升。在综合作用下,居民的出行模式获得了明显的改变,传统模型已经不再满足信息时代的需求,信息化新时代下移动地图对居民出行的影响需要被纳入模型的讨论范围,以产生适应时代发展的新模型,提高研究的准确度。

6 讨论与展望通过本文的分析可以看出移动地图的使用对居民出行特征产生了极大的影响,增加了年龄,教育,区域对出行决策的影响,削弱了性别差异的影响。同时移动地图的使用增加了出行频率,出行距离,出行时间,影响了出行目的地,降低了出行成本,增加了信息选择,改变了出行方式,出行人数,提高了出行效率。不可否认移动地图的普及极大的改变了我们的生活并方便了居民出行,但同时移动地图目前仍旧存在很多不足之处,包括:定位精确度不够,无法解决最后一米的定位问题;地图覆盖面不够;地下通道标示缺乏;路线安全性不足,未来可以叠加人流量犯罪率等信息。未来移动地图仍有较大的提升空间和应用场景,需要不断更新研发、技术、数据以支撑[42]。

居民出行将会直接影响到城市交通,其功能特色决定了移动地图未来将会是智慧城市交通的重要组成部分。本文研究发现移动地图将主要在交通拥堵,绿色出行,指挥交通,个性化服务方面产生较大影响。针对目前城市问题中的重要一项—拥堵问题,移动地图近年来推出了实时路况功能,可以实时实地为用户显示当地路况信息,展示拥堵级别及路段。本文研究结果发现有38%的使用者会根据路况信息规避拥堵。可以看出,实时路况信息对拥堵问题相对有一定影响,而近年来实时路况精确度和实时性都有了大幅提高,其作用将发挥的更加完善。同时从访谈及前文的出行方式选择中我们可以发现随着移动地图的使用,更多的使用者选择乘坐公交或地铁,以及步行及单车出行,降低了打车及私家车的使用频率。这种分流在一定程度上有效地调节了拥堵问题,提高了公共交通的使用效率。同时这种出行方式也相对更加绿色环保,切合未来发展方向及绿色出行的号召,对绿色出行习惯的养成有更广泛的意义。在另一方面,移动地图因其内含的GPS定位系统,实时路况信息,卫星实景等成为将信息与城市相结合的理想工具,可以将大量丰富的交通道路信息同人口,城市相结合,利用其实时性进行精确反馈调节交通。这令移动地图成为未来智慧交通系统的重要组成部分,而如何与智慧交通建设对接相信也将成为未来移动地图发展的重要方向。在未来移动地图应当加强信息的流通性,通过现代化的智能信息技术,构建人与车、车与车、车与路智能网络,不断采集实时交通路况、传输和处理数据并及时将信息传递给交通参与者,实现车辆有效分布,进而提高道路与车辆运营效率。

虽然本文较为详尽的讨论了居民对移动地图的使用情况及其对居民出行特征的影响,但由于时间、条件、研究等多方面限制仍然存在不足之处需要改进。在研究方法方面,本文的样本量有限,覆盖面不足尤其是部分群体样本量较少,虽然通过后续访谈进行了补充但结果仍有一定适用局限性,未来可以进行进一步的扩充获得更加全面深入的数据,以使研究更加科学严谨具有普适性。在研究内容方面,本文以个人特征为主要研究对象,尚未覆盖包括规模,孩子,老人等在内的家庭属性;同时本文研究主要集中在对个人非集计单次出行的研究,且集中于日常出行活动,未讨论复杂活动链出行及通勤出行的影响,而这些同样是居民出行的重要方面,如果有机会在以后希望能够做出进一步的深入研究探索。

| [1] |

宋龙, 夏青, 李之歆. 移动电子地图空间认知与信息传输的研究[J]. 地理信息世界, 2011, 9(3): 38-40. [Song Long, Xia Qing, Li Zhixin. Research on mobile electronic map spatial cognition and information transmission[J]. Geomatics World, 2011, 9(3): 38-40.] |

| [2] |

曹亚妮, 江南, 李嘉星. 移动地图可视化表达的设计研究[J]. 地理信息世界, 2008, 6(6): 69-72. [Cao Yani, Jiang Nan, Li Jiaxing. The design of mobile map visual expression[J]. Geomatics World, 2008, 6(6): 69-72.] |

| [3] |

齐晓飞, 王光霞, 薛志伟, 等. 位置地图情境分类分级与切换研究[J]. 地理信息世界, 2013, 20(6): 13-18. [Qi Xiaofei, Wang Guangxia, Xue Zhiwei, et al. Research on location map context classification, grading and switching[J]. Geomatics World, 2013, 20(6): 13-18. DOI:10.3969/j.issn.1672-1586.2013.06.005] |

| [4] |

Nivala A M, Sarjakoski L T. An Approach to Intelligent Maps: Context Awareness[R]. Italy, Udine: The 2nd Workshop on "HCI in Mobile Guides", 2003: 1-6.

|

| [5] |

Cai G, Xue Y. Activity-oriented context-aware adaptation assisting mobile geo-spatial activities[C]//Edmonds E, Riecken D. Proceedings of the 11th international conference on Intelligent user interfaces, New York: Association for Computing Machinery, 2006: 354-356.

|

| [6] |

Xu J, Chen J, Zhou R, et al. On workflow aware location-based service composition for personal trip planning[J]. Future Generation Computer Systems, 2019, 98: 274-285. DOI:10.1016/j.future.2019.03.010 |

| [7] |

Chung E H, Shalaby A. A Trip Reconstruction Tool for GPS-based Personal Travel Surveys[J]. Transportation Planning and Technology, 2005, 28(5): 381-401. DOI:10.1080/03081060500322599 |

| [8] |

余思莉. 手机地图用户使用意愿的影响因素研究[D]. 北京: 北京邮电大学, 2019: 1-59. [Yu Sili. A Study on the Determinants to Use the Mobile Map[D]. Beijing: Beijing University of Posts and Telecommunications, 2019: 1-59.]

|

| [9] |

Park E, Ohm J. Factors influencing users' employment of mobile map services[J]. Telematics and Informatics, 2014, 31(2): 253-265. DOI:10.1016/j.tele.2013.07.002 |

| [10] |

敖蕾, 谭晓铭. 手机地图应用适老化需求与设计策略研究[J]. 艺术与设计(理论), 2020, 2(9): 103-105. [Ao Lei, Tan Xiaoming. The research on the aging user demand and design strategy of mobile map application[J]. Art and Design, 2020, 2(9): 103-105.] |

| [11] |

金钰婷. 去地方化和再地方化: 电子地图与城市地方感研究[D]. 重庆: 西南大学, 2019: 1-49. [Jin Yuting. De-localization and Re-localization: Research Upon Electronic Map And Sense of Urban Place[D]. Chongqing: Southwest University, 2019: 1-49.]

|

| [12] |

Bowman J L, Ben-Akiva M E. Activity-based disaggregate travel demand model system with activity schedules[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2001, 35(1): 1-28. DOI:10.1016/S0965-8564(99)00043-9 |

| [13] |

Hägerstraand T. What about people in regional science[J]. Papers in Regional Science, 1970, 24(1): 7-24. |

| [14] |

MeFadden D. Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior[M]. New York: Academic Press, 1974: 105-142.

|

| [15] |

Ben-Akiva M, Lerman S R. Discrete Choice Analysis: The Theory and Application to Travel Demand[M]. Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 1985: 348-349.

|

| [16] |

Lee Y, Hickman M, Washington S. Household type and structure, time-use pattern, and trip-chaining behavior[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2007, 41(10): 1004-1020. DOI:10.1016/j.tra.2007.06.007 |

| [17] |

曹小曙, 林强. 基于结构方程模型的广州城市社区居民出行行为[J]. 地理学报, 2011, 66(2): 167-177. [Cao Xiaoshu, Lin Qiang. A SEM-based study on urban community resident's travel behavior in Guangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(2): 167-177.] |

| [18] |

Adler T, Ben-Akiva M. A theoretical and empirical model of trip chaining behavior[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 1979, 13(3): 243-257. DOI:10.1016/0191-2615(79)90016-X |

| [19] |

Rao P V S, Sikdar P K, Rao K V K, et al. Another insight into artificial neural networks through behavioural analysis of access mode choice[J]. Computers Environment and Urban Systems, 1998, 22(5): 485-496. DOI:10.1016/S0198-9715(98)00036-2 |

| [20] |

Hensher D A, Reyes A J. Trip chaining as a barrier to the propensity to use public transport[J]. Transportation, 2000, 27(4): 341-361. |

| [21] |

Ye X, Pendyala R M, Gottardi G. An exploration of the relationship between mode choice and complexity of trip chaining patterns[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2007, 41(1): 96-113. |

| [22] |

毛海虓. 中国城市居民出行特征研究[D]. 北京: 北京工业大学, 2005: 1-214. [Mao Haixiao. Research on Person Trip Characteristics of Chinese Citizens[D]. Beijing: Beijing University of Technology, 2005: 1-214.]

|

| [23] |

张文尝, 王成金, 马清裕. 中国城市居民出行的时空特征及影响因素研究[J]. 地理科学, 2007, 24(6): 737-742. [Zhang Wenchang, Wang Chengjin, Ma Qingyu. Spatial-temporal characteristics of urban resident trips and influence factors in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2007, 24(1): 737-742.] |

| [24] |

徐慰慈. 城市交通规划论[M]. 上海: 同济大学出版社, 1998: 37-38. [Xu Weici. Urban Transportation Planning[M]. Shanghai: Tongji University Press, 1998: 37-38.]

|

| [25] |

陈团生. 通勤者出行行为特征与分析方法研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2007: 1-147. [Chen Tuansheng. Study on the Characteristics and Analysis Methods of Commuters' Travel Behavior[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2007: 1-147.]

|

| [26] |

柴彦戚, 沈洁, 赵莹. 城市交通出行行为研究方法前沿[J]. 中国科技论文在线, 2010, 5(5): 402-409. [Chai Yanwei, Shen Jie, Zhao Ying. Activity-based approach for urban travel behavior research[J]. China Sciencepaper, 2010, 5(5): 402-409.] |

| [27] |

丁威, 杨晓光, 伍速锋. 基于活动的居民出行行为研究综述[J]. 人文地理, 2008, 23(3): 85-91. [Ding Wei, Yang Xiaoguang, Wu Sufeng. A review of activity-based travel behavior research[J]. Human Geography, 2008, 23(3): 85-91.] |

| [28] |

袁亚运. 城镇居民低碳出行类型及其转变因素——基于江苏省镇江市的实证分析[J]. 干旱区资源与环境, 2020, 34(4): 39-45. [Yuan Yayun. The types and transformation factors of residents' low-carbon travel in urban residents: An empirical analysis based on Zhenjiang city[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2020, 34(4): 39-45.] |

| [29] |

隽志才, 李志瑶, 宗芳. 基于活动链的出行需求预测方法综述[J]. 公路交通科技, 2005, 22(6): 108-113. [Juan Zhicai, Li Zhiyao, Zong Fang. A review of activity-based travel demand forecasting method[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2005, 22(6): 108-113.] |

| [30] |

高峰, 郭彦云, 陈金川. 基于出行链方式的私人小汽车出行属性分析方法研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2011, 11(S1): 132-139. [Gao Feng, Guo Yanyun, Chen Jinchuan. Study on the travel attributes of private cars on the basis of home-based trip chains[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2011, 11(S1): 132-139.] |

| [31] |

董英荣. 通勤者通勤活动安排预测研究[D]. 吉林: 吉林大学, 2011: 1-89. [Dong Yingrong. Study on the Prediction of Commuters' Commuting Activities[D]. Jilin: Jilin University, 2011: 1-89.]

|

| [32] |

李志瑶. 基于活动的出行需求预测模型研究[D]. 吉林: 吉林大学, 2006: 1-154. [Li Zhiyao. Research on Activity-based Travel Demand Prediction Model[D]. Jilin: Jilin University, 2006: 1-154.]

|

| [33] |

刘凯, 周晶. 交通信息诱导下的混合用户均衡模型研究[J]. 系统工程理论与实践, 2020, 40(2): 415-425. [Liu Kai, Zhou Jing. Study on the mixed user equilibrium model under the influence of traffic guidance information[J]. System Engineering-Theory & Practice, 2020, 40(2): 415-425.] |

| [34] |

甄峰, 魏宗财, 杨山, 等. 信息技术对城市居民出行特征的影响——以南京为例[J]. 地理研究, 2009, 28(5): 1307-1317. [Zhen Feng, Wei Zongcai, Yang Shan, et al. The impact of information technology on the characteristics of urban resident travel: Case of Nanjing[J]. Geographical Research, 2009, 28(5): 1307-1317.] |

| [35] |

高柯夫, 孙宏彬, 王楠, 等. "互联网+" 智能交通发展战略研究[J]. 中国工程科学, 2020, 22(4): 101-105. [Gao Kefu, Sun Hongbin, Wang Nan, et al. Development Strategy of Internet Plus Intelligent Transportation[J]. Strategic Study of CAE, 2020, 22(4): 101-105.] |

| [36] |

李响, 张晶, 江南, 等. 基于模糊综合评测法的移动电子地图分析研究[J]. 测绘通报, 2014(6): 43-47. [Li Xiang, Zhang Jing, Jiang Nan, et al. Analysis of mobile electronic map based on fuzzy comprehensive evaluation method[J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2014(6): 43-47.] |

| [37] |

刘大杰, 刘春. GIS空间数据不确定性与质量控制的研究现状[J]. 测绘工程, 2001, 10(1): 6-10. [Liu Dajie, Liu Chun. The status of researching on uncertainty of spatial data and quality control in GIS[J]. Engineering of Surveying and Mapping, 2001, 10(1): 6-10.] |

| [38] |

曹亚妮, 江南, 李嘉星. 移动地图可视化表达的设计研究[J]. 地理信息世界, 2008, 6(6): 69-72. [Cao Yani, Jiang Nan, Li Jiaxing. The design of mobile map visual expression[J]. Geomatics World, 2008, 6(6): 69-72.] |

| [39] |

Meng L, Reichenbacher T, Zipf A. Map-based Mobile Services[M]. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2005: 1-10.

|

| [40] |

王慧谟, 张瑜. 移动地图应用模式及其空间认知功能研究[J]. 测绘科学, 2007, 32(6): 51, 61-62, 205-206. [Wang Huimo, Zhang Yu. The research on mobile map application mode and spatial cognitive function[J]. Science of Surveying and Mapping, 2007, 32(6): 51, 61-62, 205-206.] |

| [41] |

阎超德, 赵仁亮, 陈军. 移动地图的自适应模型研究[J]. 地理与地理信息科学, 2006, 22(2): 42-45. [Yan Chaode, Zhao Renliang, Chen Jun. Adaptive model of mobile map[J]. Geography and Geo-Information Science, 2006, 22(2): 42-45.] |

| [42] |

周侗, 龙毅. 我国近期移动地图与互联网地图发展综述[J]. 地理与地理信息科学, 2012, 28(5): 1-5. [Zhou Tong, Long Yi. Review about recently development of mobile map and internet map in China[J]. Geography and Geo-Information Science, 2012, 28(5): 1-5.] |

| [43] |

张栋海, 韩丽华, 肖雄兵, 等. 导航地图发展现状和趋势分析[J]. 地理信息世界, 2013, 20(2): 20-23, 36. [Zhang Donghai, Han Lihua, Xiao Xiongbing, et al. Analysis of the state of the art and trend of navigation map[J]. Geomatics World, 2013, 20(2): 20-23, 36.] |

| [44] |

张蕊. 免费, 导航行业的新地震[J]. 华东科技, 2013(10): 46-48. [Zhang Rui. Free, the new earthquake of navigation industry[J]. East China Science & Technology, 2013(10): 46-48.] |

| [45] |

雄性激素有助于识别方向[J]. 江苏卫生保健, 2016(1): 53. [Androgens help identify direction[J]. Jiangsu Health Care, 2016(1): 53.]

|