利用活动分析法、时间地理学方法等研究个体活动的行为过程是人本主义和后现代主义思潮影响下人文地理学的研究焦点之一[1]。近些年来,随着城市化和社会变革的加速,城市空间不断扩张,内部结构越发复杂,人的活动和流动也更加快速和多样化[2]。通过收集和分析时空移动数据,有利于揭示城市居民的时空间行为规律,进而为旅游规划、交通规划、城市应急管理、智慧城市建设等宏观政策提供依据。传统的时空移动数据往往通过活动日志、问卷调查、住宿与交通登记等方式获得,不仅耗费巨大的人力物力,还只能覆盖较小的样本规模和时空尺度,并且难以进行数字编码。进入到21世纪,ICT (information and communications technology) 技术的迅猛发展使全球迈入了信息通讯的高速路,具有移动定位功能的手机成为了人们随身携带的位置数据平台[3]。根据工业和信息化部报告统计,2018年我国移动电话用户普及率达到每百人112.2部,再加上5G (5th generation) 移动通信网络的加快建设,基于手机定位的大数据必然有助于弥补传统移动数据的缺陷,使时空间行为研究迎来全新的机遇和快速的发展。

我国利用手机定位数据进行的居民行为与地理研究在2010年左右开始出现。柴彦威等率先介绍了基于移动通信网络和手机终端的定位原理,并认为该定位技术为获取个体时空行为数据提供了新的手段[1]。黄潇婷等指出手机定位数据在旅游者研究中具有科学化、精细化、过程化和个体化的影响[4]。许宁等尝试从大规模短期规则采样的手机定位数据中识别居民的职住地并进行通勤特征分析[5]。曹劲舟等利用约1000万手机用户在某一工作日的基站尺度的手机定位数据分析用户的停留点和停留活动的分布差异[2]。吴昊等利用手机定位数据发现居民的空间位移情况,并证明根据手机定位数据计算的人口数量分布与时空活动特征与普查数据接近,因而可以用于规划决策[6]。甄峰等基于移动信息技术的发展,对包括手机定位数据在内的多源大数据在城市居民行为、城市空间结构、智慧城市建设等方面的应用开展了系列研究和诸多探讨[7-12]。不少学者对手机定位数据在实际城市规划中的可行性与适用性做出了积极展望[13, 14]。

相比国内,西方利用手机移动定位技术进行的时空间行为数据采集与应用研究早在21世纪初就已经开启。其中,来自欧洲国家爱沙尼亚塔尔图大学的人文地理学教授Rein Ahas (1966—2018) 是全球第一批利用手机定位数据开展时空间行为研究的学者之一,并成为了这一领域的带头人和集大成者。他的研究具有一定的实验与先锋性质,展现了国际学界在认识和运用手机定位数据的初期阶段所做出的有益探索。Ahas尤其在手机定位数据的获取、使用与分析方法上颇有建树,独创地提出了社会定位法(social positioning method, SPM),并不断地以此参与到旅游、通勤、交通、社会隔离与智慧城市等广泛的研究方向中。通过梳理和介绍Rein Ahas基于手机定位数据的方法创新与地理研究,有助于国内学者了解经典,更加深入认识和理解这一大数据的使用特点和应用潜力,并在此基础上继续开展实证研究,在理论与方法上寻求进步与突破。

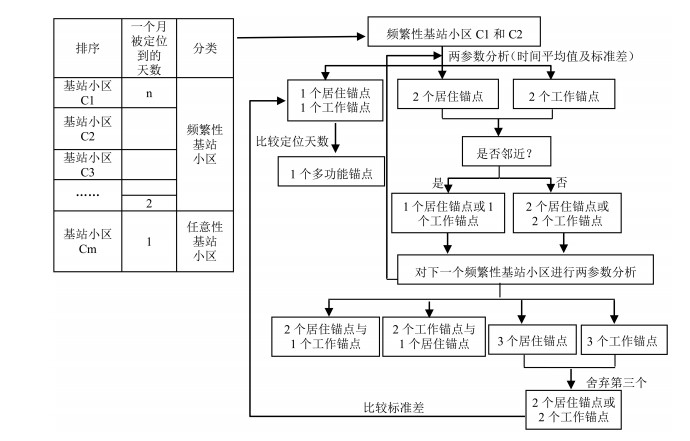

2 Rein Ahas简介Rein Ahas于1966年出生在欧洲东北部国家爱沙尼亚的第二大城市塔尔图,并在塔尔图大学先后于1991年、1994年和1999年获得了自然地理学的学士、硕士与博士学位。在21世纪初GIS与ICT技术迅速发展的背景下,Ahas于2006年后彻底转型为人文地理学者,并开始担任塔尔图大学的人文地理学教授、人文地理与区域规划系主任以及国际学术刊物《Journal of Location Based Services》和《Travel Behavior and Society》的编委会成员。利用citespace对Ahas于1999年至2019年间发表的论文进行关键词共现分析(图 1),可以发现早期身为自然地理学者的他关注物候发展、季节与气候、景观与环境影响等,之后作为人文地理学者的他研究时空间行为、活动空间、旅游与通勤、城市地理、社会隔离、大数据与智慧城市,其中特别关注手机移动定位数据在地理与规划中的创新性应用。Ahas还是塔尔图大学移动实验室(mobility lab) 的创始人,这一实验室自2008年起举办两年一度的国际会议“Mobile Tartu”,以探讨基于移动定位的地理研究的理论、方法与经验。此外,Ahas及其团队还与当地的移动运营商和专业的数据技术公司“Positium”(http://www.positium.com/) 建立了长期合作关系,他们所积累的手机定位数据库在国际学界首屈一指,其应用研究也始终走在领域前沿。

|

图 1 Rein Ahas于1999—2019年间发表论文的关键词共现分析 Fig.1 Key Words Coexistence Network of Published Journal Articles by Rein Ahas, 1999—2019 |

Rein Ahas于2005年正式提出了社会定位法,以为时空间行为研究提供一种新的研究范式[15]。社会定位法的内涵包括两个方面:通过分析手机定位数据和手机持有人的社会身份来研究人的时空间行为。其中,由于手机定位数据的匿名性与隐私保护,手机持有人的身份信息与社会经济属性可以借助手机通过电子问卷调查获取,也可以通过电话或短信实时询问获得。社会定位法在城市研究、城市管理和城市规划上都有可观的应用潜力。

3.1 手机定位数据的获取与处理常用的手机定位技术有两种。一种是LBS (location based services) 基站定位,又称移动位置服务,即通过移动运营商在地面上建设的基站的无线电信号差异来计算手机所在的位置。每个基站通常配备有一个或多个定向天线。利用泰森多边形进行模拟,不同基站所有天线的信号覆盖范围共同构成蜂窝网络(cellular network),其中每个基站的覆盖范围称为基站小区或蜂窝小区(cell),并拥有一个单独的代码(cell ID) [16]。手机等移动设备在运营商网络中进行通信时,会通过距离最近或周边信号最强的基站接入网络,这时就可以获得设备当前所连接的基站ID及该基站所在的具体地理坐标,进而确定移动设备所在的位置。这是目前应用广泛、最为简便且速度较快的单基站定位法,基本只需要运营商网络的支持而不需要任何额外硬件的投入。但单基站定位法只能保证手机一定处于所连接基站的蜂窝小区范围之内,而无法实现精确定位,且测量精度往往取决于基站的分布范围和分布密度。Ahas于2007年对爱沙尼亚首都塔林的研究表明,城区、郊区和农村的基站小区平均覆盖面积分别为0.4 km2、0.5—1 km2、49 km2,相应的手机定位误差为50—200 m、100—400 m和300—2500 m[17]。在单基站定位法之后还出现了多基站定位法,如利用手机附近的三个基站进行三角定位,虽然多基站定位有利于减小误差,但使用的算法也更加复杂。第二种手机定位技术是利用卫星的GPS (global positioning system) 定位,精度高,但是耗电量大,且盲区多,如在室内、森林、阴天等无法实现精确定位,但是结合了移动运营商基站定位的AGPS技术则能够解决独立GPS定位的部分盲区问题。此外,Ahas还强调主动定位数据(active mobile positioning data) 与被动定位数据(passive mobile positioning data) 的差别[16]。主动定位数据是由手机等移动终端主动发起所获取的自己的位置信息,如主动开启手机上的“位置服务”进行导航等。被动定位数据是只要手机开机并处于活跃通讯状态(接打电话、收发短信等),运营商核心网后台可以根据基站定位判断用户位置并自动储存在日志文件中,存储的数据信息还包括用户ID、国籍及精确到秒的通讯时间[18]。Ahas在其研究中主要使用的是基于LBS基站定位的被动定位数据。

在获得了手机定位数据后,需要将其划分至不同的空间单元以进行地理分析。这一空间单元可以直接采用泰森多边形表示的基站小区,也可以是不同层级的行政地域[16],而显然行政地域分割与基站小区网络是不完全吻合的。对此,Ahas认为可以采用简单加和法,即基站位于哪个行政区,则定位到该基站的手机活动数据就加和到哪个行政区,倘若有的行政区没有建设任何基站,则计算邻近行政区的数据平均值[19]。此外,还可以采用更精确的面积比例法,即根据基站小区的泰森多边形分布在各个行政区的面积比例来向各个行政区分配相应数量的手机活动数据[20]。

3.2 活动空间的测定活动空间(activity space) 是时空间行为研究中的核心概念,包含了人们惯例性、重复性以及任意性到访的一切活动地点[21, 22]。手机定位数据的出现使得研究更加完整和全景的人类活动空间成为可能,因为人们习惯在出行时随身携带手机,而每一次手机在通讯时被记录下来的位置就是携带者的活动地点(activity location),当然这一地点只能精确到手机所连接的基站的覆盖范围,这是由LBS基站定位的原理与特性决定的。Ahas等人在其研究中总结了一套利用手机定位数据确定活动空间的方法[23]。首先需要明确行动者的每年活动地点(annual activity locations,AA- Ls)、每月活动地点(monthly activity locations,MALs) 和日常活动地点(daily activity locations,DALs),其中日常活动地点是从每月活动地点中根据一定的出现频率筛选得出的,再根据标准差椭圆(standard deviational ellipse) 技术分别利用每年、每月和日常的活动地点计算得到对应的活动空间。每年活动空间表现了行动者在物质空间中的最大移动潜力,日常活动空间则代表了行动者的日常行为惯例。尤其通过比较日常活动空间的椭圆参数,如长轴、短轴、方向和面积等,有助于发现行动者的空间行为模式[17]。活动空间的长轴能够表现居住地与工作地之间的通勤距离,短轴能够体现对主要通勤路径的偏离,长轴越长,则通勤距离越远,短轴越长,则在通勤之外的活动越多。因此,椭圆形活动空间的大小、方向与形态可以直观地展现不同通勤者的活动范围、通勤方向与活动特点,可见是研究个体时空间行为的一种有效方法。

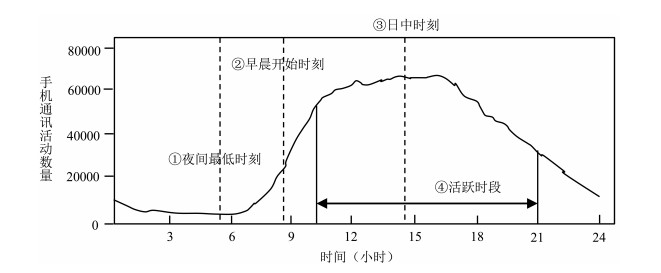

3.3 个人锚点的测点仅对活动空间进行几何测量是不够的,还需要进一步确定行动者在活动空间中的锚点(anchor point) 位置。锚点是行为地理学中的核心概念,指被普遍选择和规律到访的地点[21]。锚点既包括环境中公众普遍认知的重要事物标志,并因此成为认知地图的核心成分[24],也包括与个人活动紧密相关的有意义的地点,如居住地和工作地等[21]。个体在锚点位置上到访的频率高、花费的时间多,锚点位置也构成了个体日常生活与活动空间的中心。对于如何利用手机定位数据来确定个人锚点,Ahas等于2010年创新地提出了图 2所示的测定模型[19]。

(1) 区分频繁性基站小区和任意性基站小区。如果行动者在一个月内至少有两天被定位到某一基站小区,则该基站小区为频繁性基站小区,进入下一步分析,其余为任意性基站小区,直接舍弃。

(2) 排除异常行动者。如果行动者被定位到某一频繁性基站小区的天数最多但该天数仍少于每月七天,则该行动者要被去除,因为数据量太少不足以支撑之后的计算分析,此外,定位数据量过多的行动者也要被去除,因为他们可能与某种集中性的电话服务有关。

(3) 通过两参数分析确定居住锚点和工作锚点。行动者被定位天数最多的两个频繁性基站小区成为居住锚点和工作锚点的候选,计算各小区一天之内所有定位数据对应时间的平均值及标准差,如果平均值在17:00以前且标准差不大于0.175,则该基站小区为工作锚点,否则为居住锚点。这是因为人们在工作地花费的时间比在居住地更加集中,且在下班以后就很少再继续待在工作地了。另外,如果某一锚点定位的天数超过了两个锚点定位总天数的75%,则该锚点进一步被确定为多功能锚点,意味着人们在这里同时进行着居住和工作的活动。但是在这一步里,有可能出现两个定位天数最多的基站小区同时都为居住锚点或工作锚点的情况,对此需进行第四步分析。

(4) 分析邻近关系。得到两个居住锚点或两个工作锚点可能出于以下原因,一是基站定位的系统问题,即手机不一定会被定位到距离最近的基站,而可能因为信号拥挤等原因被移接到邻近的基站,这时需要考察这两个同类型锚点的空间关系。如果确实相邻,则仅保留其中定位天数最多(如果定位天数相同,则比较定位数量) 的锚点,并向下再取一个频繁性基站小区,重新进行两参数分析。如果不相邻,则说明是另一个原因,即行动者确实存在两个频繁性居住或工作的地点,这时需进行第五步分析。

(5) 同样再向下取一个频繁性基站小区进行两参数分析。此时可能得到两个居住锚点和一个工作锚点、两个工作锚点和一个居住锚点、三个居住锚点或三个工作锚点。对于后二者,仅保留最初的两个同类型锚点,并将时间标准差较大的那个定为居住锚点,另一个归为工作锚点。至此,对于所有的行动者,其个人锚点可能存在以下四种情况:一个多功能锚点、一个居住锚点和一个工作锚点、两个居住锚点和一个工作锚点、两个工作锚点和一个居住锚点。

Ahas等利用该模型测定出一位生活在爱沙尼亚首都塔林市的同事的居住锚点和工作锚点,并发现居住锚点与他的实际居住地之间相隔830米,工作锚点与实际工作地之间相隔300米[19]。虽然该模型的测定精度有限,但对于大样本研究而言,当很难通过问卷调查等其他方式获得每个个体的居住地和工作地信息时,利用电脑通过程序化的模型来测定其居住锚点和工作锚点不失为一种省时、省力且高效的办法。

3.4 社会定位法的实践价值社会定位法能够为手机定位数据的采集与分析提供一套完整、综合和程序式的解决方案。该方法在提出时在全球具有领先性和革新性,使用的数据是基于LBS基站定位的手机被动定位数据。其中,活动空间和个人锚点的测定模型使时空间行为研究中的核心理论概念不再仅停留在观念的层面,而得以通过定量的方式被明确地测算和可视化。如今,大数据技术和大数据应用已经成为社会发展的主流,城市居民行为数据的获取也进入了多种信息设备和多种大数据源相结合的阶段[25],但这并不意味着Rein Ahas的社会定位法是落后的,相反,这一经典的研究范式凭借其基础性、实操性和普适性在当代依然具有重要的参考价值和指导意义。

4 Rein Ahas基于手机定位数据的地理研究案例 4.1 旅游地理Ahas利用手机定位数据最早涉入的研究方向是旅游地理,并尝试将其运用于旅游者流量监控、旅游规划和旅游营销等方面。基于对自然地理的深厚积累和对季节气候的敏锐关注,Ahas等考察自然因素对旅游者时空间行为的影响,并因此开展了2007年爱沙尼亚季节性旅游空间的研究[18]。该研究利用爱沙尼亚EMT移动通讯网络获得了2004年4月1日至2005年4月21日之间共387天的72万入境旅游者的922余万匿名化国际漫游通讯位置数据(包含国籍信息),并将其分配至爱沙尼亚224个行政单元,以探究入境旅游者在爱沙尼亚的旅游空间分布的季节性变化。通过对224个地区和387天的手机定位数据矩阵进行因子分析,发现特征值最大的三个因子依次代表夏季型旅游地、冬季型旅游地和周际型旅游地。夏季型旅游地的旅游流量在5月和9月之间显著升高,主要分布在波罗的海沿岸地区和岛屿地区;冬季型旅游地的旅游流量在12月和1月显著升高,主要分布在东北部地区,且多为芬兰和俄罗斯游客;周际型旅游地的旅游流量呈现出以周为单位的规律性变化,与商务旅游者和周末旅游者密切相关,主要分布在高速公路沿线。总之,该早期研究暂未采用新的理论与方法,实为一次针对传统旅游者研究的数据创新。海量与汇总的手机定位数据揭示了更接近真实情况的国际旅游者在爱沙尼亚的时空间行为模式,从而帮助各个地区了解其吸引的国际旅游者的流量分布与国籍情况,使规划者制定出更有针对性的旅游设计、服务与推广计划[4]。

除此之外,手机定位数据的潜力还在于可以揭示每一个旅游者的轨迹与动向,从而以人的时空迁移为纽带,将不同的地理空间联系起来,这对于旅游产业而言无疑是传统数据无法提供的重要信息。2016年Ahas等人的旅游目的地测量研究就充分体现了手机定位数据的这一优势[26]。该研究从2011年1月1日至2013年12月31日入境旅游者的国际漫游通讯位置数据库中选取了三组数据进行分析。第一组是没有到过哈留县和不止到过哈留县的旅游者,这是为了排除那些仅到过哈留县的人,因为哈留县是首都塔林市所在地和爱沙尼亚最大的旅游市场。第二、三组分别是到过萨雷县和到过塔尔图县的旅游者,萨雷县和塔尔图县均为爱沙尼亚重要的旅游目的地。毫无疑问,这三组旅游者之间必然存在一部分重合。需要注意的是,在同一个县停留时间超过14天的旅游者要被去掉,以排除该旅游者在该县拥有第二居住地的可能性。研究结果表明,这三组旅游者里均有高达40%以上的人仅到访一个县,其中第二组旅游者里有39.5%的人还到访了哈留县,第三组旅游者里也有高达30.5%的人到访了哈留县。手机定位数据在地理空间上的不均匀分布反映了各组旅游者更有可能到访的其他旅游地,并刻画了不同旅游地之间的主要交通廊道,从而帮助研究者和规划者发现,通常哪些旅游目的地在旅游者的规划路线里是紧密联系和组合存在的,并为地方组合管理与营销以及交通连接优化等方面提供建议。

4.2 通勤与交通手机定位数据还可应用于城市空间中通勤、交通等活动的时间节奏与空间动态分析。由于研究者可以几乎不限时间尺度和时间间隔的长短对手机定位数据进行采集,因此其活动时间节奏的研究框架会更加灵活、层次也更加丰富,可以是一天、一周、一月乃至一年[1]。在爱沙尼亚首都塔林市郊区化和城市扩张的背景下,大量高收入、高教育水平的家庭迁移到郊区生活,他们依赖私人汽车与市中心进行的通勤是造成塔林日渐严重的交通问题的原因之一。对此,Ahas等认为有必要研究郊区通勤者的移动模式,以了解他们如何利用城市空间,从而为改变学校等公共服务设施的开放时间和改善交通质量提供政策建议,其中2010年利用手机定位数据进行的通勤者空间移动的日常节律研究是一个典型案例[27]。研究对277个郊区通勤者八天以内的手机通讯位置进行采集,其中每日06:00至0:00之间每隔15分钟采集一次,0:00至06:00之间每隔2小时采集一次。由于研究对象数量较少,还对每一个人进行了细致的问卷调查,同时保证研究对象的性别比例等人口特性与普查数据相似。研究认为与城市中心的距离是度量空间移动的最佳指标,并发现郊区通勤者与城市中心的距离在不同的时间尺度上都呈现出了一定的节律性变化特征。在一周以内,人们在周末明显比周中距离城市中心更远,其中周六下午是一个接近城市中心以进行购物和娱乐的特别时间。在一天以内,周中白天人们距城市中心的中位距离约为5公里,到了晚上则远至11.5公里。在不同人群的比较上,研究发现家庭主妇的时空间行为模式与职业女性十分相似,因为她们往返市中心接送孩子上下学的时间与职业女性上下班的时间几乎是一致的,这一结论也为校园巴士系统开发和校园开放时间改革等举措提供了证据支持。此外,将所有通勤者的通讯位置分为居住地、工作地、移动中等类别,进行全时段的汇总分析,可以得到通勤者离开家、到达工作地、离开工作地、回到家的开始时间和完成时间,以及主要的通勤时段和通勤高峰期等信息。

2012年Ahas等人进一步开展了一项颇具创意的研究,来探究郊区通勤在多大程度上对晚高峰的交通流量造成影响[28]。他们选取了连接首都塔林和第二大城市塔尔图的高速公路上长达1.5公里的一段作为研究区域,这一区域正好由两个基站的四个天线的服务范围所覆盖,且如同瓶颈一般,几乎是塔林的郊区居民与城市中心区进行通勤的必经路段。研究采集了2009年12个月每天14:00至20:00之间研究区域的四个天线所记录下的所有手机定位数据,并根据上文中的个人锚点测定模型确定了所有留下手机定位数据的人的居住地与工作地的锚点位置。在此研究中,Ahas等将通勤者定义为居住地锚点与工作地锚点分布在不同市的居民,并将他们在研究路段上的行为视为通勤行为。研究结论显示,在工作日的晚高峰,只有1/3的研究路段使用者为通勤者,其中只有1/6的通勤行为由郊区居民产生,说明郊区通勤并不是造成交通拥堵的主要原因。交通流量压力实际与个人移动性的整体提升以及社会生活方式的转变有关,即除了通勤以外,现代人还可能因为短途旅行等休闲娱乐活动而进行大量的空间移动。

4.3 社会隔离自2014年起,Ahas开始利用手机定位数据对爱沙尼亚的社会隔离展开一系列研究[23, 29-32]。Ahas指出,传统的社会隔离研究受到数据可得性的影响而只能在一个有限的时空框架下展开,并且往往聚焦在某一特定的活动上,如居住隔离、就业隔离、去教堂或去公园的活动隔离等,而在现实生活中,人与人的联系在广阔的时空环境里随时都可能发生[29]。对此,手机定位数据因覆盖更长的时间尺度和更大的空间范围而使得展现完整的、全景的活动空间成为可能,通过手机定位数据来刻画不同群体的活动空间,可以实现从基于地方(place-based) 的静态的研究范式到基于人(people-based) 的动态的研究范式的转变,从而为社会隔离提供新的洞见。

爱沙尼亚的社会隔离主要发生在不同的语言群体之间,故Ahas等从2010年整年的被动定位数据库里随机选取了6250个说爱沙尼亚语和6250个说俄语的常住首都塔林市的成年手机用户,这一取样比例近似于塔林的人口普查情况[29]。研究发现,说俄语的少数族裔到访的国内地区比爱沙尼亚人少了45%,且往往集中在几个有较大少数族裔聚居区的特定区域。在国际旅行上,说俄语的少数族裔到访的国家数量较少,且拜访前苏联国家的几率是爱沙尼亚人的3.6倍。此外,Ahas还对不同语言群体社会隔离的时间差异进行了研究[30]。通过手机定位数据计算隔离指数,并在多尺度的时间框架内分析,结果表明,一天之内下午隔离程度最低、晚上隔离程度最高,一周之内休息日的隔离程度比工作日高,一年之内夏季隔离程度最低、冬季隔离程度最高。与利用普查数据计算隔离指数相比,手机定位数据具有以下优势。第一,可以反映不同时间尺度下的动态变化,而普查数据是静止不变的;第二,可以反映不同人群在空间中移动和混合的复杂情态下的隔离情况,而普查数据只能反映居住地的隔离情况。但是,手机定位数据不能展现真实的人际互动,而只能用来计算社会互动潜力,即在一小段时间内,若两个不同的手机用户都被定位到同一基站小区内,则他们是存在一定潜力相遇甚至进行交流的,这也是利用手机定位数据计算隔离程度的重要思路。

4.4 智慧城市随着时空行为大数据采集与分析方法的不断革新,位置识别等现代信息技术与地理可视化和时空模拟等新型研究手段的不断结合,时空间行为研究在智慧城市规划与管理上展现出了广阔的应用前景,这也成为了时空间行为研究的前沿领域。Ahas在多年来以时空间行为和活动空间的角度参与到旅游、通勤、交通、社会隔离等研究的基础上,将最新研究方向投入智慧城市,提出将手机定位数据作为感应数据(sensor data),来监测城市日常活动时空节律的迅速变化,认为这将有利于公共和私人服务设施优化经营时间,并帮助建立城市的智能交通系统和智能应急系统等。

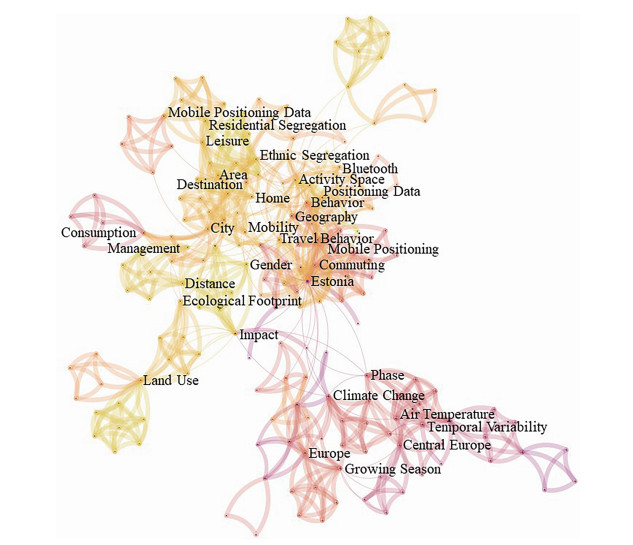

Ahas等在2015年利用手机定位数据对哈尔滨、巴黎和塔林三个城市开展了城市活动的动态监测研究,并提出了一个基于社会时间(social time) 的研究范式[33]。社会时间概念早在1937年由Sorokin和Merton提出,代表了社会的节奏与脉搏[34]。Ahas等进一步将其定义为由人类活动和社会行为的集合构成的社会的时间结构,社会时间在城市与城市之间和城市内部空间之间都有差异,因而有助于表现本地化的独特的居民活动模式。要计算各个城市空间的社会时间,首先需在一天24小时内每隔10分钟采集一次手机定位数据,再以时间为横轴,以对应时刻的手机定位数量为纵轴,通过标准化和平滑技术处理得到各个城市空间的手机日通讯活动曲线(图 3)。Ahas等提出四个社会时间指标:①夜晚最低时刻(night minimum),指手机定位数量最少的时刻,此时城市活力最低,若在曲线中持续时间超过10分钟,则计算这一段时间的平均值;②早晨开始时刻(start of the morning),指手机定位数量增长最快的时刻,也是曲线斜率最大的时刻;③日中时刻(midday),指一天以内所有手机定位事件发生时间的平均值;④活跃时段(duration of active day),指一天内中间80%的手机定位数据出现的时段。Ahas等对城市空间内的各个基站小区分别计算社会时间,再将得到的社会时间进行四分位归类及地理可视化。以哈尔滨为例,发现其第四指标较短的地方分布在城市中心,较长的地方远离城市中心,这正是郊区居民因长距离通勤而更早开始活动和更晚结束活动的结果。

5 结论与讨论 5.1 对Rein Ahas研究的总结与评价Rein Ahas以时间地理学为理论基础,以社会定位法为方法论主线,以手机定位数据为主要数据源,以地理可视化为分析手段,不断地通过时空间行为和活动空间研究参与到旅游、通勤、交通、社会隔离和智慧城市等广泛的研究方向中,并充分表现出对城市问题和规划建设的关怀之心。特别地,他持久而专注地深耕手机定位数据的使用与推广,进行了大量方法创新,且始终走在领域前沿。

但是,Ahas的研究仍存在以下不足,值得我们深入思考和寻求突破。①他在技术与方法上颇有建树,但缺乏理论创新,常常利用既有理论对研究结果进行解释,导致有时出现解释不充分和解释相矛盾的问题;②大数据研究必然是理性而非感性的、客观而非主观的、量化而非质化的,其先天缺陷在于忽视了个体复杂的社会经济属性、个性化的情感与经历以及主观能动性,使得研究中呈现出的是一个个中立人,而非真实生活中丰满的个体,这也导致大数据研究虽得以窥全貌但难以究细节,无法挖掘时空间行为的深层机制。

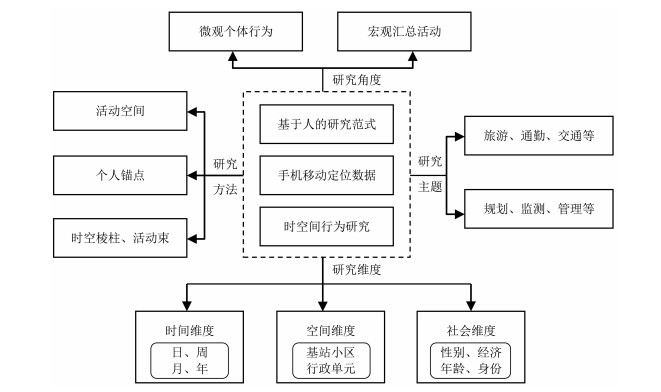

5.2 对中国城市地理与规划研究的启示我国利用手机定位数据进行的个体行为与地理研究虽然起步比西方晚,但近些年来也做出了大量多样化的实证尝试,主要问题在于缺少对数据采集与分析方法的系统和科学的深入探讨,以及缺乏理论上的有益创新。Rein Ahas的学术成果具有两方面的重要价值:一是他对手机定位数据的获取、处理和分析方法进行了反复、详实的阐释和论证,从而产生了近乎“手把手”式的指导意义;二是他开展了丰富而成熟的应用研究,让我们看到手机定位数据的巨大优势和潜力。因此,笔者全面梳理他的学术成果,并在此基础上,尝试构建基于手机定位数据的时空间行为研究框架(图 4)。

|

图 4 基于手机定位数据的时空间行为研究框架 Fig.4 Research Framework of Space-time Behavior Based on Mobile Positioning Data |

时空间行为研究本身体现了从基于地方的空间研究范式向基于人的空间研究范式的转变[35]。手机定位数据海量与实时的特点决定了研究角度既可以从微观的个体出发,通过对个体时空行为的连续追踪来了解其行为模式和对城市空间的利用情况,还可以从宏观的汇总出发,表现城市空间中的实时活动情况,进而对其展开监控和预测[1]。手机定位数据突破了有限的时空框架,意味着其分析维度更加多样,可以从日、周、月、年的不同时间尺度来研究活动的时间节奏,也可以从基站小区或行政单元的不同空间尺度来研究活动的空间分异。手机定位数据只能反映手机持有人少量的社会属性,若与普查数据、问卷调查相结合,则可以对不同人群的时空间行为模式分别展开分析,从而丰富研究框架。活动空间、个人锚点、时空棱柱、活动束等是时空间行为研究中的常用方法,但在手机定位数据这一大数据的应用前提下,其计算方法必然也需进行相应的调整和创新。

21世纪是信息化时代,互联网和移动通讯设备正在变革我们的生活,在可见的未来里,5G移动通讯网络的建设又将为社会带来翻天覆地的变化,信息与数据爆炸一方面解决了时空行为研究中数据匮乏的问题,另一方面也带来了更多的挑战:①手机定位数据等大数据的提取、使用与分析必然要依赖更复杂的计算和建模的技术与方法;②如何将大数据与质性材料等小数据相结合,实现定量方法与定性方法的互补,呈现出更细腻、更丰满、更接近真实情况的微观人文过程;③LBS基站定位技术的定位精度受基站建设的密度影响较大,如何改善技术、减少误差也是需要解决的难题之一。

| [1] |

柴彦威, 赵莹, 马修军, 等. 基于移动定位的行为数据采集与地理应用研究[J]. 地域研究与开发, 2010, 29(6): 1-7. [Chai Yanwei, Zhao Ying, Ma xiujun, et al. Mobile positioning method for spatial-temporal behavior data collection and its geographical applications[J]. Area Research and Development, 2010, 29(6): 1-7. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2010.06.001] |

| [2] |

曹劲舟, 涂伟, 李清泉, 等. 基于大规模手机定位数据的群体活动时空特征研究[J]. 地球信息科学学报, 2017, 19(4): 467-474. [Cao Jinzhou, Tu Wei, Li Qingquan, et al. Spatio-temporal analysis of aggregated human activities based on massive mobile phone tracking data[J]. Journal of Geo-information Science, 2017, 19(4): 467-474.] |

| [3] |

郭璨, 甄峰, 朱寿佳, 等. 智能手机定位数据应用于城市研究的进展与展望[J]. 人文地理, 2014, 29(6): 18-23. [Guo Can, Zhen Feng, Zhu Shoujia. Progress and prospect of the application of smart phone LBS data in urban researches[J]. Human Geography, 2014, 29(6): 18-23.] |

| [4] |

黄潇婷, 柴彦威, 赵莹, 等. 手机移动数据作为新数据源在旅游者研究中的应用探析[J]. 旅游学刊, 2010, 25(8): 39-45. [Huang Xiaoting, Chai Yanwei, Zhao Ying, et al. The application analysis of mobile data source in the study of tourists[J]. Tourism Tribune, 2010, 25(8): 39-45. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2010.08.011] |

| [5] |

许宁, 尹凌, 胡金星. 从大规模短期规则采样的手机定位数据中识别居民职住地[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2014, 39(6): 750-756. [Xu Ning, Yin Ling, Hu Jinxing. Identifying home-work locations from short-term, large-scale and regularly sampled mobile phone tracking data[J]. Geomatics and Information Sciences of Wuhan University, 2014, 39(6): 750-756.] |

| [6] |

吴昊, 刘凌波. 基于手机定位数据的城市居民时空行为特征研究[J]. 城市建筑, 2018(5): 81-83. [Wu Hao, Liu Lingbo. Study on characteristics of space-time behavior of urban residents based on mobile phone location data[J]. Urbanism and Architecture, 2018(5): 81-83.] |

| [7] |

王波, 甄峰, 张浩. 基于签到数据的城市活动时空间动态变化及区划研究[J]. 地理科学, 2015, 35(2): 151-160. [Wang Bo, Zhen Feng, Zhang Hao. The dynamic changes of urban space-time activity and activity zoning based on check-in data in sina web[J]. Scientia Geographica Sinica, 2015, 35(2): 151-160.] |

| [8] |

罗桑扎西, 甄峰. 基于手机数据的城市公共空间活力评价方法研究——以南京市公园为例[J]. 地理研究, 2019, 38(7): 1594-1608. [Luo Sangzhaxi, Zhen Feng. How to evaluate public space vitality based on mobile phone data: An empirical analysis of Nanjing's parks[J]. Geographical Research, 2019, 38(7): 1594-1608.] |

| [9] |

张逸姬, 甄峰, 罗桑扎西, 等. 基于多源数据的城市职住空间匹配及影响因素研究[J]. 规划师, 2019, 35(7): 84-89. [Zhang Yiji, Zhen Feng, Luo Sangzhaxi, et al. Urban working-housing balance and influencing factors based on multi-source data[J]. Planners, 2019, 35(7): 84-89. DOI:10.3969/j.issn.1006-0022.2019.07.013] |

| [10] |

翟青, 甄峰. 移动信息技术影响下的城市空间结构研究进展[J]. 人文地理, 2012, 27(6): 50-55, 129. [Zhai Qing, Zhen Feng. Review on urban spatial structure research influenced by mobile information and communication technology[J]. Human Geography, 2012, 27(6): 50-55, 129.] |

| [11] |

甄峰, 张姗琪, 秦萧, 等. 从信息化赋能到综合赋能: 智慧国土空间规划思路探索[J]. 自然资源学报, 2019, 34(10): 2060-2072. [Zhen Feng, Zhang Shanqi, Qin Xiao, et al. From informational empowerment to comprehensive empowerment: Exploring the ideas of smart territorial spatial planning[J]. Journal of Natural Resources, 2019, 34(10): 2060-2072.] |

| [12] |

曹阳, 甄峰, 席广亮. 大数据支撑的智慧化城市治理: 国际经验与中国策略[J]. 国际城市规划, 2019, 34(3): 71-77. [Cao Yang, Zhen Feng, Xi Guangliang. The intelligent urban governance based on big data: International experience and China strategy[J]. Urban Planning International, 2019, 34(3): 71-77.] |

| [13] |

付凌峰, 秦维, 吴子啸. 手机通讯数据在城市规划中的应用[J]. 城市规划通讯, 2016(10): 15-16. [Fu Lingfeng, Qin Wei, Wu Zixiao. Application of mobile communication data in urban planning[J]. Urban Planning Newsreport, 2016(10): 15-16.] |

| [14] |

陈宇, 陈燕萍, 沙海涛, 等. 手机定位数据在城市规划基础调查中的适用性研究——以深圳市高新园区为例[J]. 城市发展研究, 2017, 24(8): 27-34. [Chen Yu, Chen Yanping, Sha Haitao, et al. The applicability of mobile positioning data in urban planning survey: A case study of Shenzhen high-tech park[J]. Urban Development Studies, 2017, 24(8): 27-34.] |

| [15] |

Ahas R, Mark U. Location based services-New challenges for planning and public administration[J]. Futures, 2005, 37(6): 547-561. |

| [16] |

Ahas R, Aasa A, Roose A, et al. Evaluating passive mobile positioning data for tourism surveys: An Estonian case study[J]. Tourism Management, 2008, 29(3): 469-486. |

| [17] |

Ahas R, Aasa A, Silm S, et al. Mobile positioning in space-time behavior studies: Social positioning method experiments in Estonia[J]. Cartography and Geographic Information Science, 2007, 34(4): 259-273. |

| [18] |

Ahas R, Aasa A, Mark U, et al. Seasonal tourism spaces in Estonia: Case study with mobile positioning data[J]. Tourism Management, 2007, 28(3): 898-910. |

| [19] |

Ahas R, Silm S, Jarv O, et al. Using mobile positioning data to model locations meaningful to users of mobile phones[J]. Journal of Urban Technology, 2010, 17(1): 3-27. |

| [20] |

Tiru M, Saluveer R, Ahas R, et al. The positum barometer: A webbased tool for monitoring the mobility of tourists[J]. Journal of Urban Technology, 2010, 17(1): 71-89. |

| [21] |

Golledge R G, Stimson R J. 空间行为的地理学[M]. 柴彦威, 曹小曙, 龙韬, 等, 译. 北京: 商务印书馆, 2013: 238-264. [Golledge R G, Stimson R J. Spatial Behavior: A Geographical Perspective[M]. Chai Yanwei, Cao Xiaoshu, Long Tao, et al. Trans. Beijing: The Commercial Press, 2013: 238-264.]

|

| [22] |

Silm S, Ahas R. Ethnic differences in activity spaces: A study of out-of-home nonemployment activities with mobile phone data[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2014, 104(3): 542-559. |

| [23] |

Järv O, Müürisepp K, Ahas R, et al. Ethnic differences in activity spaces as a characteristic of segregation: A study based on mobile phone usage in Tallinn, Estonia[J]. Urban Studies, 2015, 52(14): 2680-2698. |

| [24] |

Dijst M. Two-earner families and their action spaces: A case study of two dutch communities[J]. GeoJournal, 1999, 48(3): 195-206. |

| [25] |

秦萧, 甄峰, 熊丽芳, 等. 大数据时代城市时空间行为研究方法[J]. 地理科学进展, 2013, 32(9): 1352-1361. [Qin Xiao, Zhen Feng, Xiong Lifang, et al. Methods in urban temporal and spatial behavior research in the big data era[J]. Progress in Geography, 2013, 32(9): 1352-1361.] |

| [26] |

Raun J, Ahas R, Tiru M. Measuring tourism destinations using mobile tracking data[J]. Tourism Management, 2016, 57: 202-212. |

| [27] |

Ahas R, Aasa A, Silm S, et al. Daily rhythms of suburban commuters' movements in the Tallinn metropolitan area: Case study with mobile positioning data[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2010, 18(1): 45-54. |

| [28] |

Jarv O, Ahas R, Saluveer E, et al. Mobile phones in a traffic flow: A geographical perspective to evening rush hour traffic analysis using call detail records[J]. Plos One, 2012, 7(11): 1-11. |

| [29] |

Silm S, Ahas R. Ethnic differences in activity spaces: A study of out-of-home nonemployment activities with mobile phone data[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2014, 104(3): 542-559. |

| [30] |

Silm S, Ahas R. The temporal variation of ethnic segregation in a city: Evidence from a mobile phone use dataset[J]. Social Science Research, 2014, 47: 30-43. |

| [31] |

Mooses V, Silm S, Ahas R. Ethnic segregation during public and national holidays: A study using mobile phone data[J]. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 2016, 98(3): 205-219. |

| [32] |

Silm S, Ahas R, Mooses V. Are younger age groups less segregated? Measuring ethnic segregation in activity spaces using mobile phone data[J]. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2018, 44(11): 1797-1817. |

| [33] |

Ahas R, Aasa A, Yuan Y, et al. Everyday space-time geographies: Using mobile phone-based sensor data to monitor urban activity in Harbin, Paris, and Tallinn[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2015, 29(11): 2017-2039. |

| [34] |

Sorokin P A, Merton R K. Social time: A methodological and functional analysis[J]. American Journal of Sociology, 1937, 42(5): 615-629. |

| [35] |

申悦, 柴彦威. 基于日常活动空间的社会空间分异研究进展[J]. 地理科学进展, 2018, 37(6): 853-862. [Shen Yue, Chai Yanwei. Progress of research on sociospatial differentiation based on daily activity space of urban residents[J]. Progress in Geography, 2018, 37(6): 853-862.] |