2. 浙江旅游职业学院 浙江省文化和旅游发展研究院, 杭州 310000;

3. 武汉商学院 旅游管理学院, 武汉 430000;

4. 伦敦政治经济学院 地理与环境学院, 伦敦 WC2A 2AE;

5. 淮阴师范学院 城市与环境学院, 淮安 223001

2. Zhejiang Academy of Culture and Tourism Development, Tourism College of Zhejiang, Hangzhou 310000, China;

3. School of Tourism Management, Wuhan Business University, Wuhan 430000, China;

4. College of Geography and Environment, London School of Economics and Political Science, London WC2A 2AE, UK;

5. School of Urban and Environment Science, Huaiyin Normal University, Huai'an 223001, China

学生化,即大量高校学生毕业前居住或毕业后短暂居住在城市特定区域,是一种独特的世界性城市地理新现象[1]。这里需要指出的是,高校学生早在中世纪大学初建之时,就已短暂居住在城市特定区域[2]。而大量在校或毕业不久的高校学生涌入城市特定社区,则出现在后工业时代[3]。学生化现象,就进程而言,在某一特定城市社区,一般会经历前学生化阶段(即少量高校学生进入城市社区阶段) [4],学生化阶段(即学生化社区形成阶段) [5]和可能的去学生化阶段(即大量高校学生迁离学生化社区阶段) [6]。就空间而言,该现象不仅发生在内城[7],而且发生在郊区[8],并可能出现在城市各类居住社区[8-10]或非居住区,如(废弃) 工业和商业区[11]。就影响而言,其在社会、文化、经济、物质、心理等(多维) 方面,影响了城市空间[5, 12]。这些影响既有正面,也有负面[5]。同时,后工业时代,随着以服务业为中心的西方城市经济转型,高校扩招或国际化发展,凸显了高校学生群体,无论在校,或初入职场,在城市空间与政治重构进程中的举足轻重地位[5]。与此同时,随着学生化进程深化,学生化社区的形成,使一些已形成的城市绅士化社区衰落,绅士化进程逆转,危及了“来之不易”的西方再城市化进程。因此,学生化现象渐受热议,并得到空前重视。学生化现象和问题的研究急需理论指导,由此促进了20年前西方学生化理论建构发端。

虽然学生化现象最早在西方国家城市出现并受到关注,但它同样存在于许多发展中国家城市,如马来西亚的吉隆坡[13]、智利的康塞普西翁[14]、中国的广州[15]、南非的布隆方丹[16]。文献表明,发展中国家的学生化现象普遍迟启于西方发达国家,而中国的学生化现象10多年前刚刚开启。与西方国家比较,中国学生化现象具有一定特殊性。这种特殊性,具体表现为:在进程上,发生在中国特定城市社区的学生化现象,多停留于前学生化阶段,迈入学生化阶段的只是其中一部分[8]。在空间上,就已研究个案,中国学生化现象多发生在郊区或城市边缘区的各类社区内,如前单位制居住区和中产阶级门禁社区[1]、城中村[8]、农转非社区[12]等。在影响上,中国学生化现象,尤其在社会影响方面,社会冲突或社会隔离,以致城市社区原住民迁离或社区依恋的游离等负面社会效应,并无显著表征[8]。更值得关注的是,中国学生化现象开始时间,恰逢中国城市化的郊区化阶段、高等教育改革与国际化发展;更宏观而言,恰逢转型期中国社会、文化、经济重构时期,因此可以认为中国学生化现象从始至今,都交织在这些事件或进程中。为解读上述事件或进程,并使其良性运行,西方学生化理论被引入中国,开始了本土化研究[17]。

1.2 学生化理论本土化思考的必要性及意义西方学生化理论近20年建构,严格意义上讲,是在绅士化理论框架下的建构[18]。其核心工作包括:①概念界定,使探讨学生化的研究者们能在同一认知框架内展开讨论;②明确研究问题,以奠定学生化理论研究的逻辑起点;③形成与积累一系列理论与方法。包括学生化研究依据的方法论、重要理论、具体研究方法与技术手段,以形成不同于绅士化研究的特殊视角,是学生化知识得以不断拓展的关键。

西方学生化理论建构围绕以上核心工作,已取得一些成绩。基于较成熟的西方理论建构,针对本土国情,中国学者开展了一些案例研究,弥补了西方学生化理论的某方面不足,获得了一定进展,但仍需客观回顾研究进展,进一步思考中西方共同关注的理论焦点和研究理论框架,以及研究中国学生化可能有益的研究方法,以推进学生化理论的本土化进程。在实践方面,相信也可促进相关城市政策制定,推动新型城镇化和城市多元化社区治理。

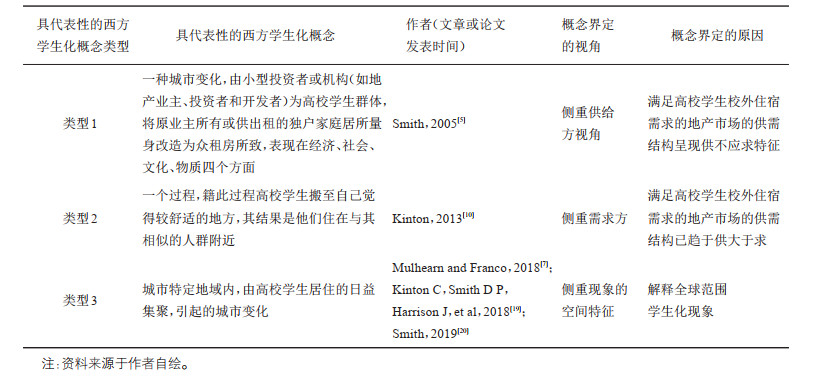

2 西方学生化理论建构与评述 2.1 西方学生化理论建构 2.1.1 概念界定概念界定一直是西方学生化理论构建的重点工作。英国城市地理学家史密斯(Smith) 不仅创造了学生化这一新学术术语,而且随后也给予这一术语具体界定。从形成学生化现象的供需角度,西方学术界曾出现两类代表性的概念界定(表 1),一类侧重供给方视角,一类侧重需求方视角。两类概念界定迥然不同,究其原因在于西方城市,特别是英国许多城市,满足高校学生校外住宿需求的地产市场发生了巨变。这里需指出的是,早期两类从供与需角度分别界定的学生化概念,由于着重于供需方、现象空间的具体特征,因而较难概括并解释西方学生化过程引起的城市空间变化。鉴于此,近年来西方学界更倾向第三种类型的概念界定(表 1)。此界定突出了学生化作为城市人口与人居现象的空间总体特征及其效应。同时,也有西方学者认为概念界定需超越偏重人居现象探讨的传统,以便更广泛探讨高校学生与城市空间的互动关系[21]。

| 表 1 具代表性的西方学生化概念及其类型与对应的学生化要素、概念界定的视角与原因 Tab.1 Representative Western Studentification Concepts, Perspectives and Reasons for Conceptualizaton |

西方学生化理论构建提出了若干核心问题。这些研究问题主要包括学生化与绅士化关系(更具体而言,即学生化群体与绅士化群体的关系)、学生化与去学生化关系、住区学生化水平的可测量的问题,其中学生化与绅士化关系问题比较重要,因为其关乎已在绅士化理论框架下建构的西方学生化理论是否能实现相对独立建构。西方学界解答这一问题时,尝试回答:①学生化过程是否是绅士化进程的一部分?②学生化群体与绅士化群体之间是否存在必然或大概率的社会流动(意指人们在社会分层结构中从一个地位向另一个地位的移动[22])。针对此问题的第一部分,西方学者[23-26]普遍认为学生化与绅士化过程引起的城市社会、文化、经济空间变化相似,而且从某种意义上可以被认为是一种阶层引导的城市空间变化或转型,因此可以被归为更宽泛界定的绅士化进程。同时,不少学者认为学生化是前绅士化阶段,具有类似边缘绅士化的特征。针对此问题的第二部分,Smith提出了“绅士化工厂”假设,将学生化群体与未来绅士化群体联系在一起[5],推测学生化群体的社会文化实践与消费者偏好将被未来绅士化群体继承,继而影响绅士化进程。但该假设受到不少西方学者[18, 27-29]质疑,并至今未得到纵向或追踪研究成果支持。

伴随西方一些城市(如英国利物浦、拉夫堡市等) 校外高校学生租房市场供需方的变化(如供方—高校学生的住宿设施供应过量,需方—高校学生对优质住宿设施的需求与日俱增等),学生化与去学生化关系成为西方学生化理论建构需要回答的新研究问题。该问题实质是从时间序列角度考察学生化进程的演化趋势。针对这一问题仅有的几篇实证研究[6, 7, 10]显示:学生化与去学化具有一定承继性,当某城市特定地域的学生化进程中的学生化阶段日趋成熟,去学生化阶段可能应运而生。从影响学生化进程的供需方视角,即供方的租隙,需方的高校学生重新偏好价格便宜的住宿。研究者Kinton进一步假设,去学生化阶段之后,可能出现绅士化阶段或再学生化阶段[6]。前一种假设,虽已得到利物浦实证研究结果支持(研究结果表明去学生化社区的住宅为更富有的中产阶层占有),但由于去学生化的实证研究屈指可数,尚难判断学生化阶段是否必然或较大概率演进为去学生化阶段。

住区学生化水平是否可测量,是西方学界、城市规划与管理机构共同关注的学生化研究问题。其实质是实现学生化概念操作化,成为可以测量的变量,尤其是前学生化与学生化阶段之间、学生化与去学生化阶段之间的临界点取值范围。此研究问题之所以重要,是因为科学测量住区学生化水平,有助于概括和解释学生化现象和过程的本质及规律[22]。目前,此问题在西方学界争议颇多[4, 10, 30, 31],其争论焦点在于学界普遍质疑有过多主观因素参与住区学生化水平测量(如测量时,依赖原住社区居民的认知与情感、隐含种族主义意识形态、定调学生人口威胁和谐社区的偏见取向等)。需要指出的是,住区学生化水平测量,实施起来并不容易,但西方学界仍倾向认为学生化水平可被测量,但需要更客观的方法实施此类测量[9, 10, 32]。

2.1.3 理论与方法西方学界建构的学生化理论在理论与方法上,也有绅士化理论的烙印。在方法论上,西方学界更倾向采用非结构主义或人本主义传统(非结构主义认为人的行为和决策的认识深刻影响了地表人文现象和进程,需要重视),认为需求方的高校学生是学生化房产应运而生的主因,也是推动学生化进程的决定性一方。同时,西方学界也重视用结构主义观点[33] (结构主义认为一切个人行为都是某种政治、社会、文化的系统下的行为[34]),分析新自由主义经济时期,私人租房供应方为住区从前学生化阶段迈入学生化阶段的定鼎之功。在具体理论上,对应非结构主义方法论,西方学界主要运用了如身份认同[10]、文化资本[5]、生命周期[32]、社会排斥[4]、利益相关者[35]、社会流动[5]等社会学理论,从需求方视角解释学生化的空间效应及影响其进程的动力与控制机制;对应结构主义方法论,西方学界运用了租隙、供需、融资[7]等经济学理论,从供方视角解释学生化缘起、演进及可持续发展的影响因素。另外,西方学界还运用了地域或区域分异[9]等地理学理论,图示了城市空间中学生化现象分布的差异性。

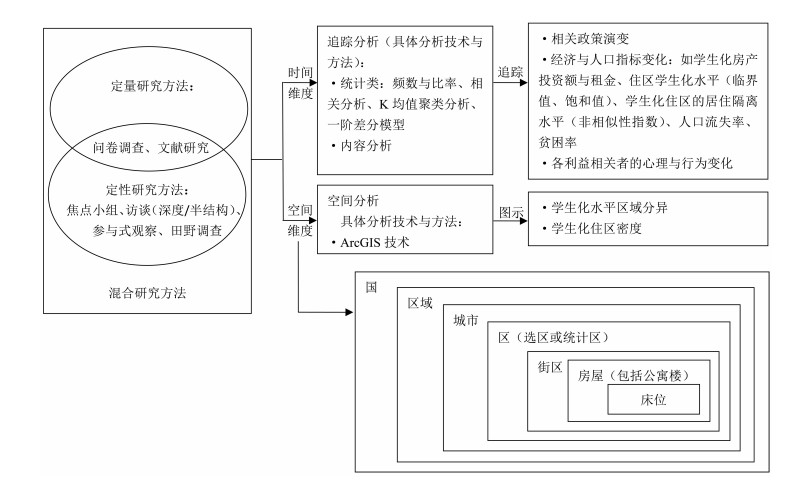

受非结构主义方法论影响,西方学界在学生化研究中倾向使用定性研究方法[11, 19, 36-39] (图 1),特别是焦点小组、深度访谈、参与式观察方法,以达到对学生化进程及参与其中的各利益相关者心理、行为或体验的深刻理解。西方学界也较多使用混合型研究方法[9, 10, 25],即包含若干定性与定量的组合研究方法,以求定性与定量研究方法所得结果能互相验证。迄今,西方学界仅有数篇定量研究文献[40-42]。学者Munro and Turok运用相关分析法,计算了英国主要城市的高校学生人口比率(高校学生人口占各城市总人口比率) 与住家高校学生比率(住家高校学生人口占各城市总人口比率)、高校学生人口比率与高校学生集聚的人口统计区内学生住户人口率(高校学生集聚的人口统计区内,学生住户人口占统计区总人口的比率) 的相关系数,以验证国家尺度内普遍存在高校学生居住集聚的邻里或社区[40]。同时,该方法也计算了高校学生人口比率与非相似性指数及人口流失率的相关系数,以验证学生化引起社区原住民迁移及社会隔离的可能性。另外,Foote运用K均值聚类分析,以确认存在学生化社区,作为美国大学城主要社区类型[41]。Laidley运用一阶差分模型(一种动态模型,在给出初始值后,用循环语句实现差分方程给出的迭代过程,求得有限步内的数值解),分析了学生化动态过程中,校外住宿高校学生人口率与社区原住民贫困率的相关性[42]。值得注意的是:针对学生化这一时间与空间迅速变化的现代城市进程,西方学界较重视搜集时序数据与创建空间数据库,并从时间与空间维度分析这一进程。特别是空间维度(图 1),涵盖了大尺度(如国家、区域等)、中尺度(如城市等)、小尺度(如区、街区、房屋、床位等) 的分析。

|

图 1 西方学生化理论运用的研究方法 Fig.1 Research Methods Applied in Western Studentification Theory 注:资料来源于作者自绘。 |

如上所述,借鉴相对成熟的绅士化理论,西方学界已初步建构了能解释西方政治、经济、社会、文化情境下,发生在特定城市地域的学生化现象的理论。无论在概念界定、研究问题回答、理论与方法运用方面,西方学生化理论建构都取得了较大进展,已能一窥西方学生化进程的全貌与整体特征。值得注意的是,西方学界为使已建构的学生化理论,适于解释发展中国家学生化进程所致的城市变化,调整了在西方特定城市情境下严格界定的学生化概念。如不再强调社会阶层变化(如迁离或置换原住民) 引起的社会隔离作为学生化的核心概念内涵,以便于解释与西方社区迥异的发展中国家的城市社区时,正确评估学生群体对那些并未呈现社会隔离的城市社区的助推城市变化的作用;也不再视西方情境下学生化现象引起的四个维度上(即物质、经济、社会、文化) 的具体城市变化为学生化的核心概念内涵,这样就便于解释在不同于西方城市空间展开的与发展中国家学生化相关的城市生产与消费。但未来仍需在研究问题、理论与方法等方面做进一步完善,以解释世界不同国情和区情下孕育和成长的学生化进程与城市变化。同时,西方学界试图通过众多案例总结出学生化进程普遍规律的方法,实质是一种归纳。当这些案例积累的一般性知识达到一定程度时,适时宜采用演绎,即从既有的普遍性结论或一般性事理,推导出个别性结论的一种方法[22]。另外,西方学界运用的定量研究方法较简单,多生成频数和比率的描述性统计值。而且,推断性统计方法(如相关分析、回归分析) 基本未被使用。此研究方法不足,近年已为西方学界觉察[41, 42],可望今后得以弥补。

3 基于西方学生化理论建构的中国本土研究进展及评述 3.1 中国学生化研究进展基于西方学生化理论建构的中国本土研究已近10年,进行了不同尺度的案例研究,就城市所处区域而言,集中于东部区域,较少涉及中西部;就城市规模而言,集中在大城市,较少涉及中小城市;就城市地域而言,关注点在郊区,较少涉及旧城区;就社区类型而言,聚焦于城中村与农转非社区,较少涉及其他城市社区类型。

3.1.1 概念界定中国本土研究基于西方学生化核心的概念内涵(即持有学生身份认同的群体与城市社会空间的互动、互构过程),在研究对象与研究维度方面,扩充或细化了学生化概念。研究对象方面,具体而言,在学生化群体的社群构成方面,较西方,中国学生化群体更多样化,包括考研高校学生(包括本校与外校学生)、高校毕业生(近3年)、专业技能培训生、留学生等多样性的学生亚社群,其中有相当多的研究对象来自非中产阶级家庭,如来自劳动阶级家庭的考研生、高校毕业生等;相对更多样化的中国学生群体,学生化群体的校外租住动机也较西方更多样化,包括学习、恋爱、自由、私密等;在租住行为方面,较西方,多数中国高校学生选择了比学期或学年更短的基于月、星期、日、甚至小时的校外租住或居住期限。在研究维度方面,增加了心理空间维度,如地方感等。

3.1.2 研究问题研究问题方面,西方理论建构提出的学生化与绅士化关系问题,也是中国本土研究的重要问题。对此问题,中国学者倾向认为学生化过程是绅士化进程的一部分[12, 17],但学者谷浩认为学生化与绅士化是共时的两类城市空间现象或进程[43]。同时,学者何深静通过分析学生化社区租住于廉价众租房内的高校毕业生的社会流动,深刻质疑了学生化群体与绅士化群体之间存在社会流动的假说[15]。自西方学生化理论引入中国后,提出了另一重要问题,即中国与西方的学生化现象与演化机制异同[43-46]。此问题实质是需要回答比较中西学生化现象与过程的视角,是同中求异,还是异中求同。在实证与综述研究中,中国学者更倾向同中求异的视角,审视中西学生化现象与过程的异同,认为中西学生化现象与演进相似之处居多,但存在诸多显著差异(如学生化群体的社会结构与租房行为动机等差异),但这些差异在一定条件下,存在趋同之势。针对存在显著差异的中西学生化现象,在中国独特的城市化宏观背景下,一些学者[1, 12, 17]提出了更具体的中西方学生化与城市空间交互作用结果与机制的异同问题。该问题研究特别关注在中国城市快速扩张过程中形成的新建城市空间,如学生化城中村与农转非社区(或撤村建居社区)。

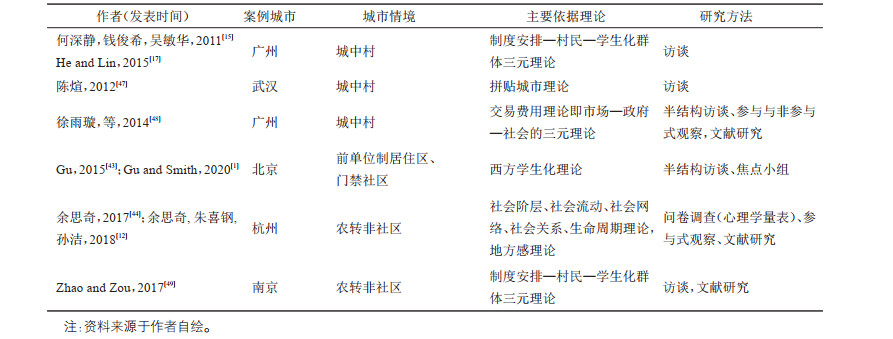

3.1.3 理论与方法研究理论与方法方面(表 2),在方法论上国内学者倾向采用非结构主义,运用了与其相应的社会学(如社会阶层、社会流动、社会网络、社会关系、生命周期理论) 与心理学理论(如地方感理论),并使用了访谈、观察、焦点小组、心理量表测量等方法。中国学者研究社区归属感时,测量了学生化社区内包括常住居民、学生化群体、外来移民的广泛社群的社区归属感。同时,这些学者也善于在案例研究中结合结构主义方法论,并运用或提出了与之相应的新制度经济学理论(以“产权”和“交易费用”为核心基础,探讨制度结构及制度变迁对经济效率和经济发展的影响) [48]、制度安排—村民—学生化群体三元理论,以剖析深植于传统与变革的中国政治、经济、社会、文化土壤的学生化进程。

| 表 2 中国学生化的研究者、案例城市、城市情境、研究理论与方法 Tab.2 Researchers, Case Studies, Urban Contexts, Research Theories and Methods in the Indigenization Process of Studentification Theory |

自学生化理论由西方引入中国至今,基于中国国情的案例研究,已展示了中国学生化现象与演进机制的独特性,并在概念、研究问题、理论与方法方面,弥补了西方学生化理论的某些不足,并使该理论在中国城市语境中得到了较为丰富的验证和一定突破。概念方面,中国学者针对中国城市语境,对西方界定的学生化概念进行了延伸和拓展。研究问题方面,中国学者提出的中国与西方的学生化现象与演化机制异同,具有潜在的积极意义。鉴于中国学生化的空间载体多为中国大城市新建的城市空间(典型如城中村、农转非社区等),而这些空间内孕育了兴旺的非正式租房市场。这也是发展中国家普遍存在的城市现象,因此发展中国家也可能存在类似中国扎根于非正式租房市场的学生化现象。所以,上述研究问题可启示其他类似中国的发展中国家的学生化及其与西方学生化的比较研究。研究理论与方法方面,国内学者沿袭了西方学界的非结构主义,不仅挑战了西方“绅士化工厂”的学生化理论假设,而且提出了基于中国特定城市语境的国家—市场—社会三元理论,丰富了解释学生化的演进机制和空间过程的理论。同时,中国学者开始在学生化研究中使用心理测量方法,即心理量表,且区别于西方学界倾向选择常住居民为被试,研究社区归属感,中国学者不再仅视社区常住居民为学生化进程的受害者,从而突破了西方学界基于绅士化理论对此所做的假设。

虽然中国本土学生化研究已取得一定进展,但整体而言,中国学生化研究皆属个案研究,且仍处于模仿阶段,尚未进入理论建构阶段。在揭示中国学生化的时空进程方面,仍显破碎。中国学生化的时间特征方面,缺少揭示各类尺度(如社区、城市、区域、全国等) 学生化进程的系统研究,这将导致难以分析得出特定尺度下发生的中国学生化现象的趋势。中国学生化的空间特征方面,未进行学生化的区域研究,因此目前更多揭示的是中国东部城市近郊的学生化现象与机制,据此进行的中西比较结果,似乎夸大了中西方学生化现象及演化机制的差异。但需指出的是:作为中国城市化的主要特征之一的地区发展不平衡同样也会影响中国学生化现象与演化机制的区域差异,因此必须增加更多的基于非东部地区的学生化案例研究。研究理论与方法方面,中国学者基本沿用了西方学生化研究理论与方法,而且研究中运用的理论,使用的方法仍显单一,缺乏多学科理论与方法支撑。与西方学生化理论相似的是,早在学生化理论诞生之前,就有其他学科介入学生化现象的研究[5]。同样,中国学生化现象也早已被其他学科关注,如教育学[50, 51]、社会学[52, 53]等学科,但这些学科的相关研究理论、方法与成果较少被纳入中国人文地理学的学生化研究中。

4 思考综上所述,与西方较成熟的学生化理论建构比较,中国尚处学生化本土理论建构的起步阶段。本文在充分挖掘中西方学生化现象的发展进程、驱动机制产生的社会—空间重构效应基础上,就中西方共同关注的理论焦点和相应理论框架,以及对研究中国学生化可能有益的研究方法,做以下进一步思考。

4.1 理论焦点思考转型期中国学生化现象的特质首先需思考。思考这样一个更偏重中国本土国情的理论焦点,须审视中国城市社会空间的当代内涵。受政治、经济、社会、文化转型和迟发展双重效应的影响,中国当代城市社会空间是“快速转型中的中国城市社会空间”及与之不断互动的“全球化进程中的世界城市社会空间”的结合[22]。在此城市社会空间中,传统与变革因素并存。这些因素影响了中国学生化的形成与发展,使其形成了本土特质与西方共有的特征。如果要剖析中国学生化现象的特质,需溯源中国政治、经济、社会、文化传统因素,如城乡二元结构、单位制度、计划经济、农耕社会、儒家文化等因素,并在此基础上分析现象的时空特质,如进程、空间分布或分异方面的特质。

学生化的城市社会空间效应趋向社会隔离或融合是另一需思考的理论焦点。学生化的城市社会空间效应已受西方关注,且近年来逐渐成为中国关注的理论热点。更重要的是,对学生化的城市社会空间效应趋势的判断,将影响城市政治格局,即影响参与学生化的各利益方是支持还是反对城市(社区) 中学生化的发展。目前,关于学生化的城市社会空间效应趋势的研究结果,中西方存在较大差异,西方的研究[20, 26]结果多支持社会隔离说,而为数不多的中国研究结果[8, 44]多支持社会融合说。但是,值得注意的是中国单位制社区和门禁社区[43]的研究结果则支持社会隔离说。因此,如果想对学生化的城市社会空间效应有更深刻的认识,则需增加不同的中国地域与社区类型的案例研究,而且需在城市社会运行的宏观视角(如社会阶层等) 基础上,增加城市社会运行的微观分析视角,如社会化与社会互动视角等,综合分析学生化的城市社会空间效应的趋势。

另外,多因素交互影响下的学生化命运也值得思考。虽然学生化的城市负面效应,广受诟病,但不少相关城市社区或城市仍心系学生化命运,因为这些城市社区或城市依赖高校学生的租住及其他消费促进地方经济增长[54]。决定学生化命运的因素,在西方新自由主义城市情境下,是供需关系,而在转型中国城市情境下,则是国家政策因素。这两种因素可能在中国本土交互作用,进而影响城市中特定区域的学生化的兴与衰。这些兴衰可能表征为学生化前沿和主要形式的变化,如去学生化、基于短租房的学生化的兴起等。因此,应从大学郊区化、教育部禁租令、城市更新政策(如村中村改造政策等) 等重大国家或城市政策引起的供需关系变化,分析包括发生在单位社区、城中村、农转非与门禁社区的学生化的兴替。

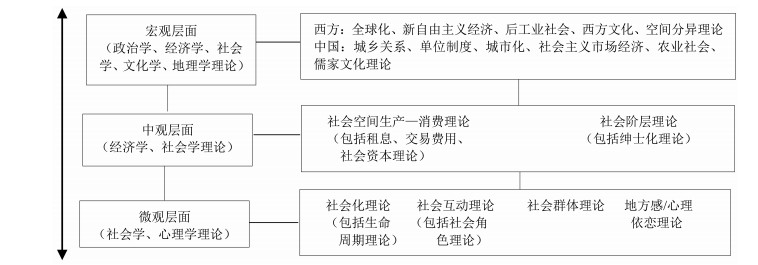

4.2 相应理论框架与研究方法思考针对上述理论焦点,建议开展包含宏观—中观—微观维度的理论探讨。如图 2,若基于中国学者普遍使用的中观层面理论(包括社会空间生产—消费理论与社会阶层理论),增加宏观理论视角的探讨,有助剖析转型期中国学生化现象的特质,同时也可前瞻性的预测多因素交互影响下的中国学生化命运;基于中观层面理论,采用微观理论视角的探析,则能更客观的评判学生化的城市社会空间效应趋势。

|

图 2 中国学生化研究的理论框架 Fig.2 Theoretical Frameword for the Study of Studentification in China 注:资料来源于作者自绘。 |

研究方法上,目前数据与资料分析方法已较成熟,但数据与资料收集却困难重重。这是中国学生化研究必须逾越的瓶颈。为缓解此瓶颈效应,建议加强多学科合作,特别需要加强与教育学的合作。与教育学者的合作,可以获得学生外宿的人口数量与结构、动机、租住行为与地点、校方的学生外宿管理政策等数据与资料,弥补地理学者难于收集这些数据与资料的缺憾。同时,需尽可能收集公开的二手数据与材料。这些数据与材料可以通过拓宽关键词获取,如进行包括校外租房、大学生租房、学生村、学生街等关键词的搜索,以收集相关的文章、新闻报道、博客或微博,并获得学生化社区的社会结构与时序卫星影像图等数据与材料。当然,也可以借助区块链技术(一种去中心化、分布式的共享数据库技术) [55],实现自下而上的数据共享,但此技术的实施难度较大,可作为远景谋划。

5 结语学生化一般指后工业时代,高校学生或秉持学生身份和生活方式的毕业生(一般指毕业年限5年内的高校学生),于校园外城市特定地域内的居住及(相关) 其他商业与文化消费引起的城市变化。该现象最早由西方学者研究而形成理论。作为异质城市地理学理论,被引入中国近10年,已取得一定成果,但尚未建构本土化理论。鉴于此,本文通过梳理基于西方学生化理论建构的中国本土研究,在充分挖掘中西方学生化现象的发展进程、驱动机制产生的社会—空间重构效应基础上,思考了中西方共同关注的理论焦点和研究理论框架,以及对研究中国学生化可能有益的研究方法。这里需指出的是:中国国情下,学生化作为一种城市人口现象的复杂性,在空间上表现为多种人口现象的耦合,例如在特定城市社区内,与教育引导的绅士化群体、蚁族等共存。这种人口空间现象的复杂性,从某种程度上模糊了学生化群体、绅士化群体、城市边缘社群的边界,为辨析学生化现象带来一定困难。因此,针对概念界定的思考,任重道远,需重视。

| [1] |

Gu H, Smith D P. "Living off the campus": Urban geographies of change and studentification in Beijing, China[J]. Urban Goegraphy, 2020, 41(2): 205-224. DOI:10.1080/02723638.2019.1659071 |

| [2] |

Brockliss L. Gown and town: The univiersity and the city in Europe, 1200-2000[J]. Minerva, 2000, 38(2): 147-170. DOI:10.1023/A:1026596910667 |

| [3] |

Davison G. Carlton and the campus: The university and the gentrification of inner Melbourne 1958-75[J]. Urban Policy and Research, 2009, 27(3): 253-264. DOI:10.1080/08111140903118365 |

| [4] |

Sage J L. The Micro-geographies of Studentification in Brighton and Hove[D]. Brighton: University of Brighton, 2010: 26-27.

|

| [5] |

Smith D P. "Studentification": The gentrification factory?[M]//Atkinson R, Bridge G. Gentrification in a Global Context: The New Urban Colonialism. London: Routledge, 2005: 73-90.

|

| [6] |

Kinton C, Smith D P, Harrison J. De-studentification: Emptying housing and neighbourhoods of student populations[J]. Environment and Planning A, 2016, 48(8): 1617-1635. DOI:10.1177/0308518X16642446 |

| [7] |

Mulhearn C, Franco M. If you build it will they come? The boom in purpose-built student accommodation in central Liverpool: Destudentification, studentification and the future of the city[J]. Local Economy, 2018, 33(5): 477-495. DOI:10.1177/0269094218792740 |

| [8] |

He S J. Consuming urban living in "villages in the city": Studentification in Guangzhou, China[J]. Urban Studies, 2015, 52(15): 2849-2873. DOI:10.1177/0042098014543703 |

| [9] |

Garmendia M, Coronado J M, Ureña J M. University students sharing flats: When studentification becomes vertical[J]. Urban Studies, 2012, 49(12): 2651-2668. DOI:10.1177/0042098011428176 |

| [10] |

Kinton C. Processes of Destudentification and Studentification in Loughborough[D]. Loughborough: Loughborough University, 2013: 28.

|

| [11] |

Fincher R, Shaw K. The unintended segregation of transnational students in central Melbourne[J]. Environment and Planning A, 2009, 41(8): 1884-1902. DOI:10.1068/a41126 |

| [12] |

余思奇, 朱喜钢, 孙洁. 地方感视角下撤村建居社区学生化现象解析——以浙江大学新校区周边望月社区为例[J]. 城市问题, 2018(6): 36-42. [Yu Siqi, Zhu Xigang, Sun Jie. Analysis of studentification phenomenon of the residential community under the perspective of the sense of place: A case of the new community near Zhejiang University[J]. Urban Problems, 2018(6): 36-42.] |

| [13] |

Sabri S, Ludin A N M. "Studentification" is it a key factor within the residential decision-making process in Kuala Lumpur?[C]//Johor B. Proceedings of South East Asian Technical Universities Consortium-3rd SEATUC Symposium. Tokyo: South East Asian Technical Universities Consortium (SEATUC), 2009: 69-75.

|

| [14] |

Prada J. Understanding studentification dynamics in low-income neighbourhoods: Students as gentrifiers in Concepción (Chile)[J]. Urban Studies, 2019, 56(14): 2863-2879. DOI:10.1177/0042098018807623 |

| [15] |

何深静, 钱俊希, 吴敏华. "学生化" 的城中村社区——基于广州下渡村的实证分析[J]. 地理研究, 2011, 30(8): 1508-1519. [He Shenjing, Qian Junxi, Wu Minhua. Studentification in urban village: A case study of Xiadu village, Guangzhou[J]. Geographical Research, 2011, 30(8): 1508-1519.] |

| [16] |

Donaldson R, Benn J, Campbell M, et al. Reshaping urban space through studentification in two South African urban centres[J]. Urbani Izziv, 2014, 25(S): 176-188. |

| [17] |

He S J, Lin G C S. Producing and consuming China's new urban space: State, market and society[J]. Urban Studies, 2015, 52(15): 2757-2773. DOI:10.1177/0042098015604810 |

| [18] |

Nakazawa T. Expanding the scope of studentification studies[J]. Geography Compass, 2017, 11(1): 1-13. |

| [19] |

Kinton C, Smith D P, Harrison J, et al. New frontiers of studentification: The commodification of student housing as a driver of urban change[J]. The Geographical Journal, 2018, 184(3): 242-254. DOI:10.1111/geoj.12263 |

| [20] |

Smith D P. Studentification[M]//Orum A M. The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies. New Jersey: WileyBlackwell, 2019: 1-3.

|

| [21] |

Calvo D M. Understanding international students beyond studentification: A new class of transnational urban consumers. The example of Erasmus students in Lisbon (Portugal)[J]. Urban Studies, 2018, 55(10): 2142-2158. DOI:10.1177/0042098017708089 |

| [22] |

郑杭生. 社会学概论新修[M]. 第五版. 北京: 中国人民大学出版社, 2019: 312-314. [Zheng Hangsheng. New Introduction to Sociology[M]. Beijing: China Renmin University Press, 2019: 312-314.]

|

| [23] |

Lees L. Afterword[J]. Environment and Planning A, 2007, 39(1): 228-234. DOI:10.1068/a39329 |

| [24] |

Butler T. For gentrification?[J]. Environment and Planing A, 2007, 39(1): 162-181. DOI:10.1068/a38472 |

| [25] |

Eshelby E M. Gown and Town: The Unfolding Presence of Studentification in Clarendon Park, Leicester[D]. Leicester: University of Leicester, 2015: 49.

|

| [26] |

Holton M, Mouat C M. The rise (and rise) of vertical studentification: Exploring the drivers of studentification in Australia[J]. Urban Studies, 2021, 58(9): 1866-1884. DOI:10.1177/0042098020925246 |

| [27] |

Wattis L. Class, students and place: Encountering locality in a postindustrial landscape[J]. Urban Studies, 2013, 50(12): 2425-2440. DOI:10.1177/0042098012474514 |

| [28] |

Rérat P. Highly qualified rural youth: Why do young graduates return to their home region?[J]. Children's Geographies, 2014, 12(1): 70-86. DOI:10.1080/14733285.2013.850849 |

| [29] |

Haartsen T, Thissen F. The success-failure dichotomy revisited: Young adults' motives to return to their rural home region[J]. Children's Geography, 2014, 12(1): 87-101. DOI:10.1080/14733285.2013.850848 |

| [30] |

Hubbard P. Regulationg the social impacts of studentification: A Loughborough case study[J]. Environment and Planning A, 2008, 40(2): 323-341. DOI:10.1068/a396 |

| [31] |

Smith D P. The politics of studentification and "(un)balanced" urban population: Lessons for gentrification and sustainable communities?[J]. Urban Studies, 2008, 45(12): 2541-2564. DOI:10.1177/0042098008097108 |

| [32] |

Smith D P, Holt L. Studentification and "apprentice" gentrifiers within Britain's provincial towns and cities: Extending the meaning of gentrificaion[J]. Environment and Planning A, 2007, 39(1): 142-161. DOI:10.1068/a38476 |

| [33] |

Redfern P A. What makes gentrification "gentrification"?[J]. Urban Studies, 2003, 40(12): 2351-2366. DOI:10.1080/0042098032000136101 |

| [34] |

周一星. 城市地理学[M]. 北京: 商务印书馆, 1995: 10-11. [Zhou Yixing. Urban Geography[M]. Beijing: The Commercial Press, 1995: 10-11.]

|

| [35] |

Ruiu M L. Collaborative management of studentification processes: The case of Newcastle upon Tyne[J]. Journal of Housing and the Built Environment, 2017, 32(4): 843-857. DOI:10.1007/s10901-017-9549-2 |

| [36] |

Kenna T. Studentification in Ireland? Analysing the impacts of students and student accommodation on Cork city[J]. Irish Geography, 2011, 44(2/3): 191-213. |

| [37] |

Sage J, Smith D, Hubbard P. The rapidity of studentification and population change: There goes the (student)hood[J]. Population, Space and Place, 2012, 18(5): 597-613. DOI:10.1002/psp.690 |

| [38] |

Munro M, Livingston M. Student impacts on urban neighbournhoods: Policy approaches, discourses and dilemmas[J]. Urban Studies, 2012, 49(8): 1679-1694. DOI:10.1177/0042098011419237 |

| [39] |

Revington N, Moos M, Henry J, et al. The urban dormitory: Planning, studentification, and the construction of an off-campus student housing market[J]. International Planning Studies, 2020, 25(2): 189-205. DOI:10.1080/13563475.2018.1552565 |

| [40] |

Munro M, Turok I, Livingston M. Students in cities: A preliminary analysis of their patterns and effects[J]. Environment and Planning A, 2009, 41(8): 1805-1825. DOI:10.1068/a41133 |

| [41] |

Laidley T M. The privatization of college housing: Poverty, affordability, and the U.S. public university[J]. Housing Policy Debate, 2014, 24(4): 751-768. DOI:10.1080/10511482.2013.875053 |

| [42] |

Foote N S. Beyond studentification in United States college towns: Neighborhood change in the knowledge nodes, 1980-2010[J]. Environment and Planning A, 2017, 49(6): 1341-1360. DOI:10.1177/0308518X17698962 |

| [43] |

Gu H. Studentification in China: Changing Geographies of Haidian District, Beijing[D]. Loughborough: Loughborough University, 2015: 198-201.

|

| [44] |

余思奇. 城郊学生化新社区研究——以杭州望月社区为例[D]. 南京: 南京大学, 2017: 5-7. [Yu Siqi. The New Studentification Community in the Suburb: A Case Study of Wangyue, Hanghzou[D]. Nanjing: Nanjing University, 2017: 5-7.]

|

| [45] |

陈培阳. 西方城市学生化研究进展综述[J]. 人文地理, 2017, 32(1): 9-15. [Chen Peiyang. A review on studentification research of western countries[J]. Human Geography, 2017, 32(1): 9-15. DOI:10.3969/j.issn.2095-0446.2017.01.003] |

| [46] |

孙洁, 余思奇, 朱喜钢. 国外学生化研究评述及其对本土化研究的启示[J]. 国际城市规划, 2019, 34(6): 56-62. [Sun Jie, Yu Siqi, Zhu Xigang. Review of overseas research on studentification and its implication for China[J]. Urban Planning Internation, 2019, 34(6): 56-62.] |

| [47] |

陈煊. 拼贴城市——以武昌高校密集区及其周边"学生村" 拼贴发展研究为例[J]. 城市规划, 2012, 36(11): 20-28. [Chen Xuan. Collage city: A case study on collage development in universities-concentrated area and surrounding "student villages" in Wuchang[J]. City Planning Review, 2012, 36(11): 20-28.] |

| [48] |

徐雨璇, 何深静, 钱俊希. 基于新制度经济学视角的学生化社区房屋租赁现象研究——以广州南亭村为例[J]. 人文地理, 2014, 29(4): 36-43. [Xu Yuxuan, He Shenjing, Qian Junxi. An investigation on the emerging housing rental market in a studentified village in Guangzhou: A new institutional economics perspective[J]. Human Geography, 2014, 29(4): 36-43. DOI:10.3969/j.issn.2095-0446.2014.04.019] |

| [49] |

Zhao W X, Zou Y H. Un-gating the gated community: The spatial restructuring of a resettlement neighborhood in Nanjing[J]. Cites, 2017, 62: 78-87. |

| [50] |

郑顺利. 大学生校外租房调查分析与管理对策[J]. 南通大学学报(教育科学版), 2006, 22(3): 67-69. [Zheng Shunli. On the phenomenon of college students renting houses outside campus[J]. Journal of Nantong University (Education Sciences Edition), 2006, 22(3): 67-69.] |

| [51] |

周璐. 民办高校学生校外住宿现状调查与对策——以江西X学院为例[D]. 南昌: 江西师范大学, 2014: 10-11. [Zhou Lu. Research and Strategy on Living Off-Campus Management of Private College: Take Jiangxi X College as an Example[D]. Nanchang: Jiangxi Normal University, 2014: 10-11.]

|

| [52] |

周立, 丁德群. 大学生校外租房状况及影响——以浙师大为例[J]. 现代交际, 2013(6): 179. [Zhou Li, Ding Dequn. The situation of offcampus rental of college students and its influence: A case study of Zhejiang Normal University[J]. Modern Communication, 2013(6): 179. DOI:10.3969/j.issn.1009-5349.2013.06.131] |

| [53] |

程静. "禁租令" 下的大学生校外租房问题研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2016: 7-10. [Cheng Jing. A Study of Off-Campus Rental among College Students in the Backdrop of the Rental Prohibition[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2016: 7-10.]

|

| [54] |

Smith D P, Hubbard P. The segregaiton of educated youth and dynamic geographies of studentification[J]. Area, 2014, 46(1): 92-100. DOI:10.1111/area.12054 |

| [55] |

曹海军, 侯甜甜. 区块链技术驱动社会治理创新: 价值审视、可能挑战与路径展望[J]. 东南学术, 2020(4): 103-111. [Cao Haijun, Hou Tiantian. Social governance innovation driven by blockchain technology: Value review, possible challenges and path prospect[J]. Southeast Academic Research, 2020(4): 103-111.] |