2. 宁波大学 地理与空间信息技术系暨宁波陆海国土空间利用与治理协同创新中心, 宁波 315211

2. Department of Geography and Spatial Information Techniques, Centre for Land and Marine Spatial Utilization and Governance Research, Ningbo University, Ningbo 315211, China

全球城市是全球网络体系核心节点[1],是控制与协调全球经济、文化、政治的关键性国际大都市。2010年以来,国家竞争逐步转向全球城市对经济社会发展核心要素集聚及其创新能力的竞争,各国政府积极确立本国特大城市的全球竞争目标及能力培育方案[2],全球城市研究已成为城市地理学、区域经济学、城市规划与城市管理等学科关注的热点之一。西方学界较早开始探析全球城市的概念、基本特征、功能与分类,以及可能的形成机制。中国学者引介了西方全球城市理论,论证中国哪些城市可以以及如何建成全球城市[3]。随着中国香港、台北、北京、上海、广州、深圳等区域中心城市具备冲击全球城市的经济实力和腹地资源,中国学界紧跟西方全球城市的新趋势,研判中国某些城市或城市群成长为世界级城市群或全球城市的路径与政策。

纵观全球城市研究相关成果,虽然既有研究对于把握全球城市发展动向、推进全球城市建设具有积极推动作用,但是仍存在亟需解决的难题。一是已有研究较为侧重全球城市理论梳理、全球城市对比分析及建设路径探讨等内容,缺乏对全球城市的研究争论、前沿热点全面分析;二是既有研究缺乏对中西方学者探究全球城市脉络及动态对比,亦有待探究世界形势变革背景下全球城市的未来方向。鉴于此,以中国学术期刊网络出版总库(CNKI) 和Web of Science核心合集数据库刊发期刊论文为数据源,全面回顾与梳理西方全球城市发展和研究轨迹,以及中国全球城市研究的脉络与阶段特征,展望新形势下全球城市的未来研究。这能厘清全球城市的研究脉络与走向,推动中国全球城市建设,丰富中国城市地理学科的全球城市研究。

2 西方与中国学者研究全球城市的代表作检视及新趋势文献共被引网络图表明世界城市/全球城市研究中最具重要影响力的4篇文献是:①Taylor的World City Network:A Global Urban Analysis借用、评述、批判了有关城市与全球化文献;然后以城市个体为中心,考察城市连接度,并从网络层面详尽描述全球的形态;最后对全球城市分析的历史地理涵义进行了初步的理论思考[4];②Beaverstock的A Roster of World Cities根据世界先进生产者服务业水平编制世界城市名录,并通过构建和生产者服务相关的衡量指标,将纳入研究体系的55个城市划分为三个等级,这些城市主要集中在北美、西欧和亚太三个高度全球化区域[5];③Sassen的The Global City: New York, London, Tokyo描述和总结了纽约、伦敦及东京向全球经济指挥中心转变过程,指出以这些城市为代表的全球城市及其数量增长趋势,构建起超国界的全球化网络[6];④Knox的World Cities in a WorldSystem反思了世界城市的性质及其对应的具体城市政策的特殊需求,阐释了全球经济网络中世界城市之间关系,以及世界城市研究与世界系统分析理论的关系[7]。西方学界全球城市研究高峰期是20世纪80年代及21世纪至今,大量研究证实了全球城市是经济全球化的组织和权力节点[8-13]。但也有学者提出研究全球城市不应过多关注世界城市连通性以及与全球化有关的城市现象[14-16],尤其应该探索全球城市在行使世界经济或政治决策权力的作用及其方式。

同期,中国学界重点关注“世界城市、全球城市、经济全球化、城市化、城市群”相关理论的引介与中国实证,并探索北京、上海、广州为核心的城市群如何借助政策工具培育成国际大都市或世界城市或全球城市[3]。由此形成了20世纪末以来该领域中国学界两个研究阶段:①从注重世界城市/全球城市的理论分析向国内外典型城市的对比阶段转变(1998—2009年),总结世界城市/全球城市的定义、形成机制、基本特征及功能等[17],并分析国际公认的世界城市纽约、伦敦及东京的典型性[18],进而将北京、上海等与它们进行对比,提出中国世界城市建设路径[19, 20],这一时期的研究大多停留在对全球城市/世界城市特征的描述及城市属性分析[21],未能深入挖掘其本质内涵和发展规律;②以城市网络、城市群为基础的世界城市/全球城市研究(2010年至今)。基于“流空间”建构全球城市网络/全球生产网络理论实证指出世界城市的形成和发展不仅取决于城市本身[22, 23],主要取决于城市所处“区域”及其与其他城市联系网络,由此提出后发城市打造世界级城市/全球城市的路径[24, 25]。尤其2016年前后,上海提出建设全球城市的远景规划目标再次掀起学界对这一主题探讨热潮[2]。学界从城市网络、全球生产链角度分析全球城市地位、功能转变[26, 27],认为未来全球城市将迭代出更加平等普惠、更为关注可持续性的新版本[28, 29],据此提出上海应依托长三角构建全球城市—区域[30, 31]。结合东西方城市发展差异深挖上海为代表的中国一线城市建设全球城市的新思维、新目标,提出上海建设全球城市的新机遇[32]。此外,一部分学者开始关注全球城市建设社会治理,反思全球城市产业结构失衡偏态[33]、社会两极分化[34]、全球化权利扩张与地方性文化冲突[35]等问题。这一阶段中国学界以全球化/经济全球化背景下如何推进东部沿海城市群的龙头城市建设国际大都市或世界城市为主线展开,辅以总结或对标西方世界城市/全球城市发展新的特征及趋势,研判中国培育世界级城市群、全球城市的政策路径或规划政策。

3 西方学界世界/全球城市研究脉络及理论论争 3.1 全球城市的起源、概念及代表学说 3.1.1 世界城市的提出及其代表学说(1) 世界城市的起源和概念

1889年,德国学者Goethe最早使用德语的“世界城市”(Welstadt) 定位当时的罗马和巴黎,用于突出两座城市在全球的文化优势[36]。1915年,Geddes在Cities in Evolution书中将世界城市界定为在全球商业活动占据主导地位的城市[37]。1966年,Hall在The World Cities进一步将世界城市定义为在全球性政治、贸易、通讯、金融、文化和科教等领域对世界或大多数国家具有较大影响的大城市,并将纽约、伦敦、莱茵—鲁尔、阿姆斯特丹、东京、洛杉矶定位为世界城市[38]。1982年,Friedmann和Wolff将世界城市定义为世界经济金融和服务部门的控制中心,认为世界城市之间通过电讯和金融业务往来而相互紧密连接[39]。

全球化的推进正逐步重构全球经济社会空间,跨国权力、资本的流动与结网深刻影响全球生产网络[6],进而推动关键节点城市迅速成长为世界政治经济事务的控制和协调中心。世界城市作为国际城市的高阶形态,其诞生源于20世纪70—80年代经济和技术力量集聚而引发的城市重组和国际化进程,具体可归因为:①资本主义秩序的一系列危机;②金融去管制化(financial deregulation);③新技术兴起及生产应用。由国家、企业及劳动力之间“内部”矛盾导致的危机组合,以及能源价格上涨诱发的“外部”危机,共同促成宽松经济秩序的产生和国家政治控制力的削弱,进而冲击就业模式和城市结构。其中,最直观的表现是生产部门向地租、劳动力价格等要素更为廉价区域转移,进而造成对城市就业和景观结构,尤其是地产行业和城市内部空间生产的重构。

(2) 世界城市的代表学说

学界研究世界城市过程产生的较有影响力论著多是基于Friedmann & Wolff (1982) 发表World City Formation的后续探索。这些学者均认可跨国公司对塑造政治领土、城市生活和建立城市等级结构的重要性,指出世界城市位于世界经济与领土国家的交汇点,处于城市等级结构的顶端[39]。整体而言,Friedmann提出的世界城市理论主要基于核心、半边缘和边缘的空间经济结构理论及城市地区的空间生产和空间控制功能两方面论述。

世界经济全球化使跨国公司(TNCs) 成为世界经济运作主导力量。跨国公司为寻求更廉价的生产要素组合,不断调整企业组织形式与布局区位,生产部门投资重心逐渐转向基本生产要素充足且廉价的半边缘国家,但总部及研发部门仍然保留在核心城市区域,使得全球小部分城市成为全球资本密集基地,被赋予控制和协调功能,从而形成了不同等级的城市体系和(具有核心、半边缘和边缘地区的) 全球地图。这种新的世界空间体系的形成不仅依赖交通、通讯技术进步,更重要的是国家控制作用的弱化,为跨国公司逐渐突破国家控制进行全球布局提供了可能。此外,不仅城市之间出现新的等级,城市内部也由于高度专业化和服务化产生严重的两极分化问题。

1986年,Friedmann在World City Hypothesis中进一步阐释世界城市本质[40]:①城市内部结构变化取决于城市在新世界空间中的劳动分工地位;②关键城市为全球资本流动的重要节点,而资本流动形成的网络构建了复杂的城市等级体系;③世界城市的就业和产业结构反映了其在世界城市等级体系的功能,作为国内和国际移民集聚地,其就业和产业结构突出特征是少量特权精英和大量低技术工人两极分化,功能上则包括企业总部、全球运输和通信枢纽、国际金融及高级商业服务中心等;④世界城市涌现出的产业资本主义空间和社会矛盾,主要表征为集聚全球主要财富的中央国家与外围贫穷国家之间不断扩大的发展鸿沟,核心城市与半边缘、边缘地区之间陡峭的收入势差,以及世界城市内部的贫民窟与富裕居民区之间的两极分化;⑤贫困工人大量涌入世界城市,社会服务负担超出城市财政应对能力,同时跨国公司的避税趋势及其就业吸引力将诱发低技术移民过度进入与公共服务财政压力,导致世界城市及其所在迁入国投入社会福利方面财政比例相对提高。

3.1.2 全球城市的提出及其代表假说(1) 全球城市的起源和概念

1981年,Cohen首次定义全球城市为新的国际分工协调和控制的中心,并引入“跨国指数(multinational index)、跨国银行指数(multinational banking index) ”予以衡量[41]。1991年,Sassen在Friedmann和Wolff[40]的基础上着眼历史和功能区分世界城市与全球城市,进一步将全球城市描述为高度发达的金融和商业服务中心[6],对经济要素特别是金融资本流具有强大的指挥和控制能力,认为生产者服务业发育状态是成为全球城市主要决定因素,其国际化程度、集中度可作为全球城市等级划分标准。

Castells于1996年提出全球流动空间理论(global spaces of flows),认为全球城市系统呈网络结构而不是金字塔结构,它是一个具有全球性广泛联系和影响区域发展的城市网络[42]。Sassen在Global City: New York, London, Tokyo中指出全球城市除了具有作为国际贸易和银行业中心的悠久历史外,还起到世界经济组织高度集中的控制点、金融机构和专业服务公司的主要集聚地、高新技术产业的生产和研发基地等作用[6]。21世纪,美国学者Abrahamson基于经济和文化融合视角论证全球城市发展过程指出全球城市是在去工业化和全球化过程中发展起来的后工业化城市,核心特征之一是存在一种后现代文化[43]。然而,英国学者Taylor为首的“全球化与世界城市”团队定量分析世界城市网络,将处于开放系统的全球城市网络中的城市定义为全球城市[44, 45]。

(2) 全球城市的代表学说

Sassen是全球城市理论研究最具权威性的学者,针对全球城市提出七个假说[6]:①“经济活动的地理分散”是关键,全球分散的公司需要密切控制自身活动;②跨国公司的中央控制愈加复杂,且分包商职能也在不断扩大;③城市作为生产基地是信息生产和交换的重要场所;④企业外包越多,跨国公司与特定地点绑定就越少,全球城市越有可能成为专业服务公司的中心;⑤专业服务公司需要拥有广泛的跨境网络为跨国公司提供所需服务;⑥高端服务业公司中大规模员工数量激化城市不平等;⑦许多公司只能通过非正式化活动使自己在更高水平的竞争中生存。与Friedmann的世界城市假说不同,Sassen关注全球城市中心功能复杂且强大的形成机制,其出发点并不仅局限于城市所发生一系列变化的结果本身,而是积极探寻诱致这些变化的主导因素[46]。

城市地理理论领域重要学者Taylor将世界城市理论与全球化和城市与国家之间的关系勾连,利用69家公司分布在263个国家的主要和分支机构相关数据(包括会计、银行/金融、保险、广告和法律部门),识别每个部门的首要、主要和次要中心,并将部门数据与国民经济规模进行比较,衡量这些城市之间的关系[47]。此外,他认为Friedmann没有解释世界城市的等级分类标准,世界城市等级体系只衡量“世界城市总量”(如城市内部大公司的总部数量),支持世界/全球城市的论据较为充分但是实证研究尚薄弱。

3.1.3 世界城市与全球城市联系与异同早期研究未明确辨析世界城市和全球城市概念异同,甚至可互用。随着研究深入,全球城市的概念不断精确[48],逐渐将关注点聚焦于特定城市在经济全球化的组织作用,而不是城市本身[13]。由此将全球城市和世界城市概念逐渐区分:①在全球权力体系中,全球城市在城市体系植入经济权力,是全球经济体系中关键的网络治理节点城市;②在功能作用上,全球城市在世界经济体系中具备“命令和控制”能力,为世界经济和市场的全球运营提供服务、管理和融资,而世界城市可以是仅为全球知名的旅游城市、宗教和文化名城,简而言之全球城市具备世界城市不具备的功能;③在世界经济体系地位上,多数文献认为全球城市比世界城市的地位层级更高,专指那些最顶级的国际化中心城市(纽约、伦敦、东京),而世界城市的范围更为广泛,除了以上三大城市之外,还包括巴黎、法兰克福、芝加哥、洛杉矶、中国香港、新加坡等30多个城市。

3.1.4 学界对世界/全球城市的论争世界/全球城市研究是城市研究前沿之一,虽已取得较为丰硕的研究成果,但是学界围绕世界/全球城市仍存是否有必要、专业活动范畴、城际联系多样性、规模、关系转向等理论论争。

(1) 将城市从地图上剔除

全球城市评判方法忽略了绝大多数城市。Taylor等依据城市在国际经济关系的主权地位对世界城市进行判别,将人口规模比较大的加尔各答和拉各斯划分为特大城市(mega-cities) 类,却认为比加尔各答和拉各斯小的多的阿姆斯特丹和苏黎世是世界城市[49]。全球城市理论致力于拓展研究领域,但却认为其他城市与全球城市没有可比性,对其他城市研究持贬低态度,从而导致全球南方和全球东方的城市研究陷入理论真空。King指出学者间真正的分歧以及意识形态基础有助于保持研究活力,确保“第一”— “第二”—“第三”—“世界城市”的历史仍然保持整齐[50]。Robinson提出城市研究中全球城市与其他城市发展之间的鸿沟问题已引起关注并逐步纠正,尤其是在历史研究和更具文化影响的城市研究中,而对其他城市发展的相关研究是在为世界各地城市的贫困和边缘化人群寻找城市未来,但世界城市理论家并没有试图美化资本主义的全球经济空间,仅仅是为了解释它[51]。

(2) 专注于小范围的专业活动

顶尖学者推进的世界城市理论专注于小范围的职业,通常被称为先进生产者服务或高级服务业。小范围职业包括律师、会计师、顾问、营销和媒体人员以及跨国精英等,这些人通常是在顶级精英大学接受教育。Taylor等人认为某些顶尖学者过度聚焦这一小部分职业,且论证过于简化,忽视城市中许多其他生活方式。King和Robinson则认为世界/全球城市理论掩盖了城市中所有其他定义和生活方式,使世界经济为他们服务。许多城市政府采用世界城市理论中的等级思想,并实施系列举措吸引相关产业和富人阶层的集聚以迈向更高等级,而忽视非经济核心城市,如米兰基于其在资本流动方面的控制力成功发展为世界城市和时尚偶像,但罗马因经济上控制力不足而无法实现城市转型。

(3) 世界城市理论模糊了城市之间关系的多样性

城市间联系不仅涉及经济,还关系到个人、文化、运动等多样性联系。因此城市在个人和制度层面的多种关系也应当受到关注,从而更全面地了解城际连接的整体性质。Doel和Hubbard认为“世界城市”一词存在国际尺度上的领导力、全球经济发展方向指引、处于世界城市体系中的高级别以及全球移民主要集聚地区四种解释,导致“世界城市”概念本身模糊不清,他们对Castells强调空间位置给予全球城市网络节点地位的观点持怀疑态度,并认为城市应当加入全球网络,在参与全球空间和网络中“流”的创造、转化和调节中提升其竞争力[52]。

(4) 规模和城市群

欧洲国家的城市人口规模相对较小,有学者研究伦敦时就曾提出疑问:研究范围是一个城市还是整个英格兰东南部?英国其他地方的城市发展情况如何?关于世界城市与民族国家关系变化这一议题,Brenner认为全球城市通过不断提升所在国家在全球化中的地位,把“地方”推向全球化竞争的舞台促使国家内部尺度不断重构(re-scaling)、再领土化(reterritorialized)。全球城市的发展与周围区域不断重构形成全球城市—区域,但大多数全球城市的城市等级体系中未考虑都市连绵区,即东京—大阪、香港—广州、阿姆斯特丹、鲁尔谷、米兰—都灵、曼彻斯特—利物浦、西雅图—温哥华等。但是鉴于城市不仅存在于城市网络中,还存在于其所处的城市群,因此在世界城市研究领域应加强城市群研究。

(5) 世界城市与关系转向

Robinson及其他学者摆脱了基于西方城市发展视为城市研究“自然秩序(natural order) ”的研究方法,逐渐将全球城市主要研究视角从西欧和北美扩展到其他地区。Robinson提出学界需要一种新理论用于描述城市的世界性,以摆脱新殖民主义视角将现代世界视为许多不同地区,如日本、巴西、马来西亚等普通城市的独特性,并解释世界都市主义的长期存在且高度多样化[53]。为进一步审视普通城市与国际大都市的关系,反思学界城市全球化(globalizing cities) 过程比较,比较城市主义研究需要更多背景知识,要重视挖掘政策传播—融合—转移的过程,并将所有城市进行组合,揭示构成全部城市的所有因素和力量。如Deleuze是将马克思主义注入批判性都市主义的典型代表,探究了集合思维和批评城市主义之间联系和区别[54],指出历史上世界城市形成是资本主义扩张长期存在的结果,热那亚和威尼斯以及其他世界贸易中心城市往往是由国家作为管理贸易、金融的中央组织者而成长;世界城市之于现代世界则是在国家结构内进行广泛的国际贸易进而形成世界中心,当然全球城市是成长于非工业时代的后现代世界。

3.2 全球城市的分类与体系Ma和Timberlake认为世界城市被划分为以市场为中心的资产阶级世界城市(MWC)、以国家为中心的政治官僚世界城市(SWC) 以及双重角色的世界城市(DWC),全球城市被划分为成熟、崛起和新兴三类[55]。

(1) 全球城市的等级划分

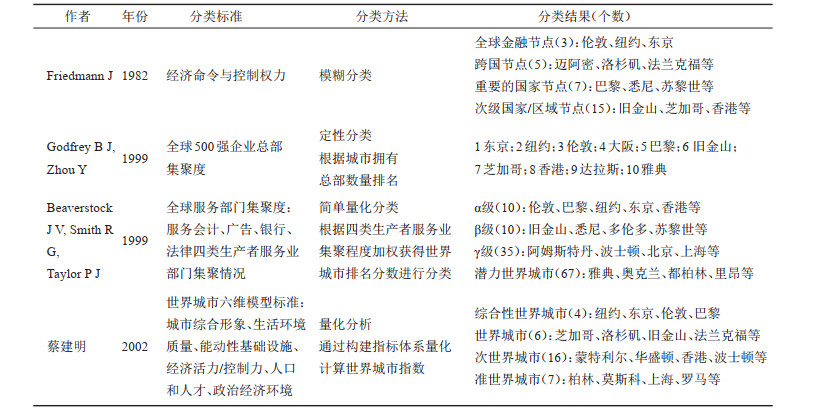

全球公认的三大世界城市分别是纽约、伦敦和东京,但随着世界各城市竞争力和影响力的不断变化以及学界对世界城市的深入研究,从不同角度对世界城市等级提出更加细致的划分。Friedmann根据城市在全球经济的权力控制地位将世界城市划分为4级[7]。Godfrey和Zhou把跨国公司总部数量作为世界城市等级划分衡量指标基础,将跨国公司一级子公司也纳入考核体系,结果不仅再次确认了纽约、伦敦和东京的世界城市地位,而且甄别出部分发展中国家城市的重要地位,如香港、新加坡和第三世界国家的主要城市等[56]。Beaverstock等依据金融、会计、广告、法律四种生产者服务业布局将55个全球主要城市划分为α、β、γ三等级的世界城市,这些城市主要集中在西欧、北美、东亚等全球化地域[5]。中国学者分类世界/全球城市的标准主要有城市影响力、经济实力和城市功能,蔡建明等基于33个城市经济及基础设施发展水平将世界城市划分为综合性、标准性、区域性和准世界城市[57]。可见随着学界对世界/全球城市定义明晰,划定世界/全球城市的方法逐渐走向精准量化,同时伦敦、纽约、东京是长期公认的全球城市(表 1)。

| 表 1 国内外世界/全球城市分类代表性文献梳理 Tab.1 A Review of Representative Literature on World/Global City Classification Home and Abroad |

(2) 全球城市的品牌重塑

在世界城市竞争力此消彼长的进程中,部分式微城市为重回其原有国际地位而进行的品牌重塑活动引起学者关注。Shen通过回顾1997—2007年香港特别行政区重塑“香港品牌”维持其全球城市地位的历程,指出香港的行政和意识形态限制了该运动取得进一步成功[58]。Insch和Bowden探究1979—2013年澳大利亚布里斯班城市品牌重新定位对其城市转型过程影响,总结城市品牌重塑对于提高城市全球地位和声誉的可能性和有限性[59]。

(3) 全球城市网络的研究

20世纪90年代后期,随着信息通讯技术和基础交通设施的不断发展,世界城市网络体系逐渐形成,学界掀起世界城市网络的理论及测度方法的研究热潮。Taylor认为世界城市网络有三种等级结构:城市作为节点、世界经济形成超节点网络层级、先进生产者服务公司为重要子节点[47]。Derudder等基于航空流数据测算城市网络连结性,发现仅少数城市连结性增加,纽约与伦敦一直处在世界城市体系顶端[60]。GaWC (世界城市研究小组) 和Neal基于城市间企业、生产者服务业经营活动网络,依托“互锁网络模型”进行全球城市网络评级[61]。然而,Watson和Beaverstock指出基于“互锁网络模型”以企业为基本研究单元的定量分析模式存在局限,忽视了微观个体的行为活动对全球城市网络的作用[62]。

3.3 全球城市研究流派及其脉络 3.3.1 西方学界全球城市研究流派全球城市研究形成了三流派:①Lefebvre指出世界城市是权力的中心和决策的中心[63];②Friedmann认为世界城市是全球经济控制中心,主导全球资本的生产与市场、控制全球产业分布和劳动力市场、创新全球生产与管理技术[39];③Sassen认为全球城市正由跨国公司群集主导转向先进生产者服务业群集主导[64]。由此可见,西方学者从城市职能的全球化与国家尺度切入探究全球城市的流、网络与等级体系,试图解释全球城市培育路径。然而,以上海、北京、墨西哥城、孟买为首的新兴国家/经济体部分特大城市陆续具备全球城市特征,且在政府主导下对标纽约、伦敦、巴黎等全球城市,逐渐明确其全球竞争目标。显然,当前研究中以诠释全球城市的要素、结构、功能与形态特征,以及外部联系和等级体系构成为研究中心,而忽略了支撑全球城市职能的核心要素培育及其孕育时空场研究[65]。中国地理学者理应抓住学科生长点创新人文地理学的经世致用行动体系与知识生产契机。

早期全球/世界城市的相关研究多聚焦伦敦、纽约、东京、首尔等,2005年后逐渐转向新加坡、香港、北京和上海等新兴国际大都市。以英美为中心的全球城市研究大多数支持者和全球城市/世界城市范式的批评者对此进行了解释[66]。Sassen认为全球/世界城市是世界经济组织的控制和指挥中心,是核心行业的关键地点和市场(即为企业提供金融和专业服务),是核心的金融和专业服务行业的主要生产基地(包括创新生产在内),全球城市就像世界城市嵌入这些城市的权利或控制力,将全球城市置于城市等级顶层的原因并不在于其控制全球经济的跨国公司总部所在地,而是因其具备作为全球经济新动力的生产商业和金融服务的能力[67]。

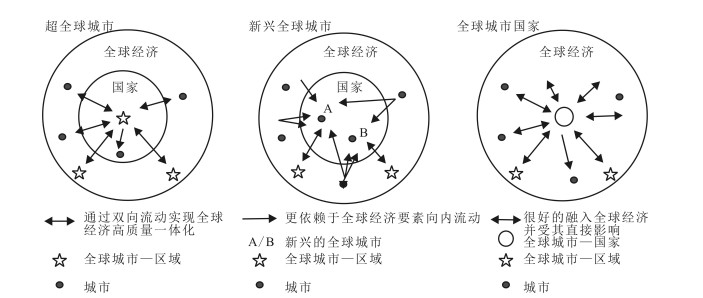

此外,全球城市与政府之间的关系也成为关注重点。Paul通过审视资本和政府在东京建设世界城市中的作用时发现商业资本在城市治理、城市形态和城市生活空间重构、转型等过程中具有关键作用,而中央和地方政府作用则被削弱[68]。对于欧洲全球城市与国家的关系变化,多数全球城市都倾向空间尺度“零和”,强调随着全球城市规模不断扩大,国家会不断“收缩”。因而,全球城市形成和国家重新扩张被认为是全球资本主义重组的单一动态的辩证交织重构[79],引致学者对占主导地位(霸权主义) 的全球/世界城市话语体系提出批评。概而言之,围绕如何建设全球城市,以及国家在建设全球城市中作用,可将全球城市划分为超全球城市、新兴的全球城市以及城市国家,其中需要考虑差异和动态的发展路径[70]。

3.3.2 西方学界全球城市研究脉络的核心与流变全球城市作为世界的经济、政治和文化中心,拥有举足轻重的国际影响力和战略地位,学界围绕全球城市展开了激烈的讨论,深入研究全球城市理论发展、谱系脉络等方面。

(1) 全球城市发展的理论

在世界经济全球化背景下,全球各大城市的国际化进程均在不断加速。作为一国经济和社会发展的重要载体,全球城市的发展对于世界各国都具有战略性意义,国内外学者从不同角度对全球城市发展理论及进行了探究。①全球城市和劳动力流动。全球城市是国际上重要的金融中心、经营决策中心和生产者服务中心,也是全球跨国公司总部的集聚地,提供了全世界最好的就业环境,吸引大批外来优秀人才资源,劳动力的流入与流出是全球城市的一个典型特征。Beaverstock通过实证调查在新加坡的英国外籍人士的工作、社会和文化知识网络,发现外籍人士是国际金融中心财务知识积累和转移的重要载体[71]。May等通过对伦敦劳动力市场的数据研究发现,伦敦劳动力市场出现了新的“外籍劳动分工”现象,即劳动力市场职业两级分化特征突出,且外籍劳动力从事低收入工作的比例比本地劳动力更大[72]。②全球城市网络研究。随着通讯信息技术和基础交通设施的快速发展,城市的发展已经从孤立的个体向内部具有一定社会经济联系的城市网络体系转变,越来越多的学者开始从事全球城市网络的研究。Taylor等认为城市网络连通性同跨国公司总部数量、股票交易规模等指标一样,可以衡量一个城市的影响力[73]。因而,以世界城市研究小组(GaWC) 为代表的一批研究成果,通过跨国企业内部、企业间及企业与生产性服务业之间的互动网络描绘全球城市体系。③全球城市的生产者服务发展。生产者服务业是和制造业相关的配套服务业,其服务对象是企业和政府而非最终消费者。Persky和Wiewel研究美国超过百万人口城市的行业数据,发现城市中为当地市场提供服务的经济活动比例在增加,全球城市中的交易性生产者服务在扩张,而与之相对的制造业份额却在减少[74]。Jones研究投资银行和管理咨询公司发现跨国公司的管理控制是通过管理层员工网络进行传播的[75]。Taylor等调查先进生产者服务业公司的战略网络发现纽约和伦敦的战略水平有所不同,前者的创新能力卓越,而后者在全球消费服务中扮演着重要角色[73]。

(2) 全球城市研究的谱系脉络

3.2部分阐述了当前学界对全球城市横向的等级划分,对全球城市发展脉络即其成长阶段纵向划分亦为学界关注热点。Olds和Yeung提出全球城市空间特征和能力主要包括3阶段[70],即①超全球城市,主要表现为国家内部的城市通过与国外全球城市—区域或城市进行资本、技术、人才等要素的流动(流入与流出) 进而很好地融入全球经济;②新兴的全球城市,主要表现为国家内部那些较依赖于从全球经济获得技术、人才等要素流入且对外联系紧密的城市逐渐成为新兴的全球城市;③全球城市国家,全球城市国家能够很好的融入全球经济并受其直接影响(图 1)。

|

图 1 全球城市发展研究的谱系脉络 Fig.1 The Pedigree of Global City Development Research 注:根据参考文献[70]转译绘制。 |

20世纪90年代,随着中国对外开放的不断深入,我国一些重要经济中心城市相继提出建设国际大都市的目标,国内学者对世界城市的研究也随之广泛展开。与国外世界城市的实证分析相比,国内学者的相关研究除了较为侧重对国外世界城市理论的介绍及拓展以外,更关注中国建设世界城市的必要性和可能性分析,尤其是聚焦于北上广深等一些大城市开展相关实证研究。

4.1 世界/全球城市概念与指标研究关于世界城市的定义,褚劲风、寇静等认为世界/全球城市的关键是在全球范围内的控制力,前者认为全球城市是以其经济实力控制世界市场,是世界金融、贸易及产业中心[76];后者认为世界城市在政治、文化等领域也有强大的影响和控制力,其本质特性可以归纳为世界政治、服务经济、消费中心和世界楷模城市[77]。学者尝试通过包括流量、体量、容量等多个维度在内的指标量化城市个体实力及对外辐射能力构建指标体系精准识别世界城市[78, 79]。

4.2 世界/全球城市形成机制研究及建设路径部分学者认为世界性城市的是城市内在动力机制和外在推动机制共同作用的结果[80],需要在全球经济扩张与全球化进程深化过程中形成,从而成为经济全球化的空间支撑点[81]。基于此,马海倩等认为上海建设全球城市的外部环境及内在动力互动尤为重要,据此提出上海需要强化其全球金融、贸易、创新等核心功能建设[82],但也有学者提出我国主要城市的全球城市建设应该基于自身能力与资源的内生式发展模式,而非强调外部资本输入的外生式发展模式[83]。

4.3 与世界/全球城市比较我国城市建设的快速发展对区域经济高质量转型产生重要驱动作用,国内许多学者将我国主要城市与国外典型世界城市比较。刘波等比较纽约、伦敦和东京的住房保障政策后认为,政府应强化对住房市场的宏观调控、完善住房金融政策等以构建中国特色的住房保障新模式[84];陈强等基于三螺旋算法比较分析上海和东京在官产学协同创新体系的关联度,发现上海虽然已经形成较为稳定的官产学协同创新体系,但产业参与度不够导致三螺旋系统协同效应未能充分发挥[85];黄江松等基于马斯洛需求理论构建宜居城市指标体系,并比较北京与纽约、伦敦、东京三个世界城市发现北京与世界城市宜居水平存在较大差距[86]。

4.4 世界/全球城市网络研究经济全球化是全球城市形成与发展的重要动力,催生了世界城市体系发展新趋势,进而促进了全球城市网络的形成。随着复杂性网络的兴起,学者探索世界城市出现由个体城市属性分析转向世界城市网络研究。王宝平等认为城市网络是城市存在的空间范式,城市作为城市网络组成的节点要素,通过一系列“流的空间”进行联系结网,实际上反映了世界城市体系空间结构的本质[87]。大量学者分别通过航空联系、企业组织、金融网络等一系列单一要素网络为切入点解析城市之间网络关联特征,发现城市网络具有显著等级层次性,“属性与网络”的循环积累有效推动全球城市或全球城市—区域的动态演化,以及我国在世界城市网络发展中发挥日益重要的影响[88-90]。

4.5 世界/全球城市空间布局和城市群理论研究城市主体功能演变会逐渐改造重塑城市空间,周韬基于城市价值链理论,提出城市内部价值链与城市间价值链共同驱动城市空间演化[91]。静态的功能空间布局体现出世界/全球城市主导产业与其他产业的配合,苏雪串发现世界城市的生产者服务业特别是其中的金融、保险、房地产和商务服务业一般集中布局CBD区域[92]。而随着世界/全球城市的不断扩张,周边城市群成为世界/全球城市功能疏解的重要去向,为世界/全球城市实现长期发展提供重要支撑。因此,城市群的相关研究成为研究热点。尹德挺等对美国东北部城市群和京津冀城市群的人口结构属性进行比较分析,发现世界级城市群孵化过程具有明显阶段性,人口分布存在由单核向多极转变的趋势,空间结构兼具聚集和分散的双重特性[93]。

4.6 世界/全球城市与产业发展关系研究为全球经济活动提供服务是世界/全球城市的重要职能,因而其核心产业是以商务和金融服务为主的生产者服务业,除此之外,国内学者还从文化创意产业、旅游业、物流业等服务业发展与世界城市发展的关系角度切入[94],尝试通过提高产业与全球城市建设需求的适配性进一步强化城市在区域、全球控制力[95]。另外,服务业与制造业关系也备受关注,李玮等从制造业与服务业关系视角分析世界城市制造业嵌入生产者服务业过程与模式,总结出集团推动型嵌入、客户追随型嵌入、地方购买型嵌入等世界城市制造业地域嵌入生产者服务业的模式[96]。

综上,中国全球城市研究经历了20世纪80年代初的开始、2000年左右的研究停滞和2012年以来逐渐兴起的过程,但中国全球城市研究总体上是零散的、断续的,多数是以个人兴趣为主线,研究成果亦多是基于自身的思考而非师承脉络。国内关于世界城市理论的研究虽然起步晚于国外,但是在我国城市建设步伐不断加快的背景下,学者们结合我国城市自身现状以及发展前景,为世界城市理论的研究发展做出了诸多贡献,成果较为显著。作为世界上最大的发展中国家、崛起中的大国,中国的世界城市发展无疑会是未来全球价值链视角下世界城市理论研究的重要方向,中国学者为世界城市理论研究所做的贡献也将日益凸显。

5 世界形势变革背景下全球城市研究展望 5.1 尺度(政治)与全球城市研究学科树构建全球城市研究涉及个体、群组和网络等视角下全球城市形成与发展的历史累积、全球化动力、网络关系等内容,未来全球城市学应包含:①全球城市网络的建构与解构。随着全球化纵深发展,全球城市网络在世界经济中扮演角色愈发重要,全球城市联系强度亦在不断加深。未来全球城市网络研究除了从命令和控制视角以跨国公司总部及其分支机构来测度全球城市网络;从服务和关联视角以先进生产者服务业企业来测度全球城市网络外,应侧重分析全球城市网络的连通性,并探究网络结构与效益的复杂关联机制。②全球城市—区域的成长机理与调控研究。全球化竞争中区域代表国家参赛,全球城市—区域日益成为各类城市联盟的发展目标。必须重视全球城市—区域的成长机理、空间分布、全球影响与控制力研究,以及科学认知多重情景下中国长三角、珠三角和京津冀为代表的城市联盟如何影响世界。③作为个体的全球城市研究。全球化正从不同层面影响着全球城市的内部空间结构发展,城市内部产业结构重组、社会结构变革和实体空间变化如何响应全球城市的网络嵌入等,以及趋向巨型城市和大都市连绵区、后郊区化、再中心化等研究议题。

5.2 动力与全球城市研究重点领域全球城市竞争力越来越取决于其对技术、知识、人才等创新要素的集聚能力,基于全球城市的动力视角,未来全球城市研究的重点领域将主要涉及:①创新主导城市的全球控制力与全球城市的创新要素集聚与腹地支撑。一方面,在知识经济和全球化时代,创新已成为提升城市能级和核心竞争力的根本动力,未来全球城市的控制力和影响力的提高仍需以创新作为主导力量。另一方面,人才、科技等创新要素是全球城市建设的核心要素,腹地区域中的资源、信息、金融、基础设施等方面的衔接服务,则为全球城市建设提供了强有力的腹地支撑,未来全球城市建设的推进会主要围绕创新要素集聚与腹地区域建设两个层面展开。②生产者服务业塑造城市的全球活力与全球城市的金融行业群集及空间组织。生产者服务业是全球城市的主导产业之一,其发展水平关系到经济运行效率、经济增长与结构调整和优化,对推动产业、贸易等转型升级以及增强竞争力起到重要推动作用,全球城市今后的产业发展战略仍要以激发生产者服务业活力为中心展开。全球城市是世界金融中心,是金融行业的聚集地,全球城市今后仍将继续加强对金融行业群集及其空间组织形式的深入探讨,从而提升全球城市的金融影响力。③国内外一流人才集聚与全球城市的宜居、宜业、宜游。人才是全球城市建设的核心要素,促进高端人才集聚已成为驱动全球城市建设的重要条件。未来全球城市人才集聚的相关研究将主要围绕宜居、宜业、宜游三个层面展开,通过塑造城市宜居环境、打造与人才发展相适应的宜业环境、完善人才娱乐休闲所需的宜游环境,进一步提高全球城市的人才吸引力,从而打造全球城市人才高地,推进全球城市建设进程并提高全球城市竞争力和影响力。

5.3 全球城市建设路径转变、制度与培育实践导向在贸易摩擦加剧和全球化逐渐区域化的背景下,全球化由国际资本主导转向国家主导,产业布局,无论是全产业或部分核心产业,呈现由全球到局部布局的趋势。国家力量对全球城市建设,特别是对经济资源和金融要素集聚的模式影响日益凸显。全球城市作为世界经济中的全球商品链(GCCs)、全球价值链(GVCs) 和全球生产网络(GPNs) 的治理节点,带来的不均衡发展格局被截断[14],新冠疫情在全球扩散更加剧了这种趋势,导致后发或新兴的国家建设全球城市出现更多变数。

具体到全球城市培育过程,涉及移民、跨国生产和贸易、产业转移、城市规划等多维度管制。基于全球城市制度视角,未来全球城市的培育实践导向涉及:①文明冲突、文明融合与城市(国家) 制度认同。随着经济全球化、市场化及城市化的快速发展,移民现象越来越成为全球城市的普遍规律,如何有效处理好移民群体与本土居民之间或城市发展之间的诸多矛盾与文明冲突,推进其文明融合进程,已成为全球城市政府创新社会治理面临的重大挑战。开放、宽容、多样性和对话是包容精神的内核,包容治理可以促进全球城市的多彩与创新发展,未来全球城市的制度导向应继续秉持包容型发展理念,不断完善城市社会服务体系和治理体系,力争打造开放包容型国际大都市。②贸易自由化与全球城市生产者服务业规制变迁。如今,经济全球化与贸易自由化已成为世界经济的主旋律,全球城市积极推动贸易自由化,逐渐消除贸易壁垒,有利于推进全球城市与其他国家或地区的深度合作与交流,提高全球城市的经济影响力及辐射力。生产者服务业是全球城市综合实力角逐的关键领域,贸易自由化背景下,全球城市如何通过制定反垄断、反不正当竞争、环境规制、价格规制等政策制度积极应对生产者服务业发展过程中面临的难题,并促进其高质量发展将是全球城市今后产业发展的主要关注点。③创新人才群集与宜居宜业城市规划及社区服务变迁。创新人才群集是建设全球城市的重要条件,当前全球城市之间的人才竞争日趋激烈,为进一步吸引和留住创新人才,全球城市需将人才的居住和就业因素纳入城市规划和社区服务的考虑范畴之内。城市规划层面应将打造宜居、宜业、宜游的环境联系起来,做好与人才相关的居住区规划、交通规划及产业规划等部署工作,为人才提供宜人的居住环境及满意的就业环境;城市社区服务层面应基于创新人才需求出发,不断提高社区服务水平,从而满足创新人才在医疗、子女教育、休闲娱乐等方面的需求。

| [1] |

林坦, 杨超, 李蕾. 丝路城市网络与上海提升全球城市能级[J]. 科学发展, 2019(6): 59-65. [Lin Tan, Yang Chao, Li Lei. Silk road urban network and Shanghai to upgrade the global city level[J]. Scientific Development, 2019(6): 59-65. DOI:10.3969/j.issn.1674-6171.2019.06.006] |

| [2] |

姜炎鹏, 王腾飞, 陈明星, 等. 全球城市研究热点与进展[J]. 世界地理研究, 2019, 28(1): 40-46. [Jiang Yanpeng, Wang Tengfei, Chen Mingxing, et al. Research hotspots and progress of global cities[J]. World Regional Studies, 2019, 28(1): 40-46.] |

| [3] |

谢守红, 宁越敏. 世界城市研究综述[J]. 地理科学进展, 2004, 23(5): 56-66. [Xie Shouhong, Ning Yuemin. A review of world city studies[J]. Progress in Geography, 2004, 23(5): 56-66. DOI:10.3969/j.issn.1007-6301.2004.05.007] |

| [4] |

Taylor P J, Derudder B. World City Network[M]. London: Routledge, 2004: 194-210.

|

| [5] |

Beaverstock J V, Smith R G, Taylor P J. A roster of world cities[J]. Cities, 1999, 16(6): 445-458. DOI:10.1016/S0264-2751(99)00042-6 |

| [6] |

Sassen S. The Global City[M]. New Jersey: Princeton University Press, 1991: 3-15.

|

| [7] |

Knox P L, Taylor P J. World Cities in a World-system[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1995: 21-47.

|

| [8] |

Rossi E C, Beaverstock J V, Taylor P J. Transaction Links through cities[J]. Geoforum, 2007, 38(4): 628-642. DOI:10.1016/j.geoforum.2006.11.005 |

| [9] |

Parnreiter C. Global cities in global commodity chains[J]. Global Networks, 2010, 10(1): 35-53. DOI:10.1111/j.1471-0374.2010.00273.x |

| [10] |

Jacobs W, Koster H, Hall P. The location and global network structure of maritime advanced producer services[J]. Urban Studies, 2011, 48(13): 2749-2769. DOI:10.1177/0042098010391294 |

| [11] |

Hanssens H, Derudder B, Witlox F. Managing organizational and geographical complexit[J]. Erdkunde, 2012, 66(1): 45-55. |

| [12] |

Jacobs W. Rotterdam and Amsterdam as trading places? In search of the economic-geographical nexus between global commodity chains and world cities[J]. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2014, 105(4SI): 483-491. |

| [13] |

Parnreiter C. Global cities and the geographical transfer of value[J]. Urban Studies, 2019, 56(1): 81-96. DOI:10.1177/0042098017722739 |

| [14] |

Acuto M. Finding the global city[J]. Urban Studies, 2011, 48(14): 2953-2973. DOI:10.1177/0042098010392081 |

| [15] |

Acuto M, Steele W. Global City Challenges[M]. London: Palgrave Macmillan, 2013: 15-32.

|

| [16] |

Derudder B, Parnreiter C. Introduction: The interlocking network model for studying urban networks[J]. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2014, 105(4SI): 373-386. |

| [17] |

顾朝林, 孙樱. 经济全球化与中国国际性城市建设[J]. 城市规划汇刊, 1999(3): 1-6. [Gu Chaolin, Sun Ying. Economic globalization and international city construction in China[J]. Urban Planning Forum, 1999(3): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1000-3363.1999.03.001] |

| [18] |

杨亚琴, 丹王. 国际大都市现代服务业集群发展的比较研究[J]. 世界经济研究, 2005(1): 61-66. [Yang Yaqing, Dan Wang. A comparative study on the development of modern service industry clusters in international metropolis[J]. World Economy Studies, 2005(1): 61-66. DOI:10.3969/j.issn.1007-6964.2005.01.011] |

| [19] |

诸大建. 上海建设循环经济型国际大都市的思考[J]. 中国人口·资源与环境, 2004, 14(1): 69-74. [Zhu Dajian. Thinking on the construction of Shanghai as an international metropolis with circular economy[J]. China Population, Resources and Environment, 2004, 14(1): 69-74.] |

| [20] |

房国坤, 姚士谋, 李昌峰, 等. 上海市空间扩展与环境演化的若干问题[J]. 人文地理, 2000, 15(6): 17-20. [Fang Guokun, Yao Shimou, Li Changfeng, et al. Some problems of spatial expansion and environmental evolution in Shanghai[J]. Human Geography, 2000, 15(6): 17-20.] |

| [21] |

马学广, 李贵才. 全球流动空间中的当代世界城市网络理论研究[J]. 经济地理, 2011, 31(10): 1630-1637. [Ma Xueguang, Li Guicai. A theoretical study of the contemporary world city network in the space of global mobility[J]. Economic Geography, 2011, 31(10): 1630-1637.] |

| [22] |

沈丽珍, 顾朝林, 甄锋. 流动空间结构模式研究[J]. 城市规划学刊, 2010(5): 26-32. [Shen Lizhen, Gu Chaolin, Zhen Feng. Study on spatial structure model of flow[J]. Urban Planning Forum, 2010(5): 26-32. DOI:10.3969/j.issn.1000-3363.2010.05.003] |

| [23] |

周振华. 全球化、全球城市网络与全球城市的逻辑关系[J]. 社会科学, 2006(10): 17-26. [Zhou Zhenhua. The logic relation of globalization, global city network and global city[J]. Journal of Social Sciences, 2006(10): 17-26.] |

| [24] |

沈丽珍, 顾朝林. 区域流动空间整合与全球城市网络构建[J]. 地理科学, 2009, 29(6): 787-793. [Shen Lizhen, Gu Chaolin. Integration of regional flow space and construction of global city network[J]. Scientia Geographica Sinica, 2009, 29(6): 787-793.] |

| [25] |

杨勃, 王茂军, 王成. 世界城市网络研究的热点变迁及主题判别-基于WOS数据库的知识图谱分析[J]. 人文地理, 2019, 34(5): 26-35. [Yang Bo, Wang Maojun, Wang Cheng. Hotspot change and topic recognition in the study of world cities network[J]. Human Geography, 2019, 34(5): 26-35.] |

| [26] |

曹清峰, 倪鹏飞, 马洪福. 全球城市体系的网络结构与可持续竞争力研究[J]. 经济体制改革, 2019(6): 39-45. [Cao Qingfeng, Ni Pengfei, Ma Hongfu. Research on the network structure and sustainable competitiveness of global urban system[J]. Reform of Economic System, 2019(6): 39-45.] |

| [27] |

李恩康, 陆玉麒, 杨星, 等. 全球城市网络联系强度的时空演化研究[J]. 地理科学, 2020, 40(1): 32-39. [Li Enkang, Lu Yuqi, Yang Xing, et al. Spatial and temporal evolution of global urban network connection strength[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(1): 32-39.] |

| [28] |

屠启宇. 21世纪全球城市理论与实践的迭代[J]. 城市规划学刊, 2018(1): 41-49. [Tu Qiyu. Interation of global city theory and practice in the 21st Century[J]. Urban Planning Forum, 2018(1): 41-49.] |

| [29] |

诸大建. 3.0升级版: 全球城市的双元竞争力概念模型[J]. 探索与争鸣, 2019(3): 15-19. [Zhu Dajian. Upgrade 3.0:Conceptual model of dual competitiveness of global cities[J]. Exploration and Free Views, 2019(3): 15-19.] |

| [30] |

马仁锋, 杨阳, 解鹏超. 中国沿海城市全球化与地方化博弈逻辑与研究架构[J]. 上海城市管理, 2021, 30(2): 52-60. [Ma Renfeng, Yang Yang, Xie Pengchao. Game logic and research framework of globalization and localization of coastal cities in China[J]. Shanghai Urban Management, 2021, 30(2): 52-60. DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2021.02.009] |

| [31] |

胡彬. 生产网络、新型空间形式与全球城市崛起——亚太路径之比较与启示[J]. 经济管理, 2015, 37(1): 22-32. [Hu Bin. Production networks, new spatial forms, and the rise of the global city[J]. Business Management Journal, 2015, 37(1): 22-32.] |

| [32] |

屠启宇. 建设卓越的全球城市[J]. 探索与争鸣, 2019(3): 24-27. [Tu Qiyu. Building a great global city[J]. Exploration and Free Views, 2019(3): 24-27.] |

| [33] |

陈建华. 全球城市的空间二元化机理研究[J]. 社会科学, 2018(5): 42-52. [Chen Jianhua. Study on spatial dualization mechanism of global city[J]. Journal of Social Sciences, 2018(5): 42-52.] |

| [34] |

葛天任. 国外学者对全球城市理论的研究述评[J]. 国外社会科学, 2018(5): 35-44. [Ge Tianren. A review of foreign scholars' research on global city theory[J]. Social Sciences Abroad, 2018(5): 35-44.] |

| [35] |

刘铭秋. 全球城市: 空间转型与历史记忆[J]. 理论与改革, 2019(1): 163-174. [Liu Mingqiu. Global cities: Spatial transformation and historical memory[J]. Theory and Reform, 2019(1): 163-174.] |

| [36] |

Knight R V, Gappert G. Cities in a Global Society[M]. Newbury Park, CA: SAGE, 1989: 58-67.

|

| [37] |

Geddes P. Cities in Evolution[M]. London: Williams, 1915: 22-32.

|

| [38] |

Hall P. The World Cities[M]. London: Weidenfeld & Nicolson, 1984.

|

| [39] |

Friedmann J, Wolff G. World city formation[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 1982, 6(3): 309-344. DOI:10.1111/j.1468-2427.1982.tb00384.x |

| [40] |

Friedmann J. The world city hypothesis[J]. Development and Change, 1986, 17(1): 69-83. DOI:10.1111/j.1467-7660.1986.tb00231.x |

| [41] |

Dear M, Scott A J. Urbanization and Urban Planning in Capitalist Society[M]. London: Routledge, 1981: 245-275.

|

| [42] |

Castells M. The Rise of the Network Society[M]. New York: John Wiley& Sons, 2011: 407-460.

|

| [43] |

Abrahamson M. Global Cities[M]. New York: Oxford University Press, 2004.

|

| [44] |

Taylor P J. Specification of the world city network[J]. Geographical Analysis, 2001, 33(2): 181-194. |

| [45] |

Taylor P J, Walker D R, Catalano G, et al. Diversity and power in the world city network[J]. Cities, 2002, 19(4): 231-241. DOI:10.1016/S0264-2751(02)00020-3 |

| [46] |

胡彬. 基于区域化生产平台的全球城市成长路径[J]. 城市问题, 2014(10): 10-16. [Hu Bin. Global urban growth path based on regional production platform[J]. Urban Problems, 2014(10): 10-16.] |

| [47] |

Taylor P J. World cities and territorial states under conditions of contemporary globalization[J]. Political Geography, 2000, 19(1): 5-32. DOI:10.1016/S0962-6298(99)00060-8 |

| [48] |

Bhagwati J. Economics and World Order[M]. New York: Free Press, 1972: 113-140.

|

| [49] |

Taylor P J, Doel M A, Hoyler M, et al. World cities in the pacific rim[J]. Singapore Journal of Tropical Geography, 2000, 21(3): 233-245. DOI:10.1111/1467-9493.t01-1-00071 |

| [50] |

King A. Metropolis: The world's great cities[J]. Journal of Historical Geography, 1990, 16(4): 455-457. DOI:10.1016/0305-7488(90)90150-A |

| [51] |

Robinson J, Doel M, Hubbard P. Global and world cities[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2002, 2(3): 531-554. |

| [52] |

Doel M, Hubbard P. Taking world cities literally[J]. City, 2002, 6(3): 351-368. DOI:10.1080/1360481022000037779 |

| [53] |

Robinson J. Colonialism and space in urban Africa[J]. Journal of Southern African Studies, 2006, 32(1): 182-183. |

| [54] |

Deleuze G, Guattari F. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia[M]. New York: Bloomsbury Publishing, 1988: 501-514.

|

| [55] |

Ma X, Timberlake M. World city typologies and national city system deterritorialization[J]. Urban Studies, 2013, 50(2): 255-275. DOI:10.1177/0042098012453859 |

| [56] |

Godfrey B J, Zhou Y. Ranking world cities[J]. Urban Geography, 1999, 20(3): 268-281. DOI:10.2747/0272-3638.20.3.268 |

| [57] |

蔡建明, 薛凤旋. 界定世界城市的形成——以上海为例[J]. 国外城市规划, 2002(5): 16-24. [Cai Jianming, Xue Fengxuan. Defining the formation of a world city[J]. Urban Planning International, 2002(5): 16-24. DOI:10.3969/j.issn.1673-9493.2002.05.004] |

| [58] |

Shen S. Re-Branding without Re-Developing[J]. The Pacific Review, 2010, 23(2): 203-224. DOI:10.1080/09512741003624476 |

| [59] |

Insch A, Bowden B. Possibilities and limits of brand repositioning for a second-ranked city[J]. Cities, 2016, 56(1): 47-54. |

| [60] |

Derudder B, Taylor P. Change in the world city network, 2000-2012[J]. The Professional Geographer, 2016, 68(4): 624-637. DOI:10.1080/00330124.2016.1157500 |

| [61] |

Neal Z. Brute force and sorting processes[J]. Urban Studies, 2013, 50(6): 1277-1291. DOI:10.1177/0042098012460733 |

| [62] |

Watson A, Beaverstock J V. World city network research at a theoretical impasse[J]. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2014, 105(4): 412-426. DOI:10.1111/tesg.12098 |

| [63] |

Lefebvre H. The Urban Revolution[M]. Minnesota: University of Minnesota Press, 2003: 103-114.

|

| [64] |

Sassen S. The global city: Strategic site/new frontier[J]. American Studies, 2000, 41(2/3): 79-95. |

| [65] |

陈明星, 陆大道, 唐常春, 等. 人文与经济地理学的传承与创新[J]. 地理研究, 2018, 37(10): 2096-2124. [Chen Mingxing, Lu Dadao, Tang Changchun, et al. Research on modern tourism industry system in global urban area[J]. Geographical Research, 2018, 37(10): 2096-2124.] |

| [66] |

Robinson J. Development and Displacement[M]. Oxford: Oxford University Press, 2002: 1-18.

|

| [67] |

Sassen S. The globalization and development reader[M]//Sassen S (ed. ) Cities in a World Economy. CA: SAGE, 2018: 195-215.

|

| [68] |

Waley P. Tokyo as World City[J]. Urban Studies, 2007, 44(8): 1465-1490. DOI:10.1080/00420980701373511 |

| [69] |

Brenner N. Global cities, glocal states[J]. Review of International Political Economy, 1998, 5(1): 1-37. DOI:10.1080/096922998347633 |

| [70] |

Olds K, Yeung H. Pathways to global city formation[J]. Review of International Political Economy, 2004, 11(3): 489-521. DOI:10.1080/0969229042000252873 |

| [71] |

Beaverstock J V. Transnational elites in global cities[J]. Geoforum, 2002, 33(4): 525-538. DOI:10.1016/S0016-7185(02)00036-2 |

| [72] |

May J, Wills J, Datta K, et al. Keeping London working[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2007, 32(2): 151-167. DOI:10.1111/j.1475-5661.2007.00241.x |

| [73] |

Persky J, Wiewel W. The growing localness of the global city[J]. Economic Geography, 1994, 70(2): 129-143. DOI:10.2307/143651 |

| [74] |

Taylor P J, Derudder B, Faulconbridge J, et al. Advanced producer service firms as strategic networks, global cities as strategic places[J]. Economic Geography, 2014, 90(3): 267-291. DOI:10.1111/ecge.12040 |

| [75] |

Jones A. The 'global city' misconceived: The myth of 'global management' in transnational service firms[J]. Geoforum, 2002, 33(3): 335-350. DOI:10.1016/S0016-7185(02)00010-6 |

| [76] |

褚劲风. 试论全球城市的基本特征[J]. 人文地理, 1996, 11(2): 37-40. [Chu Jinfeng. On the basic characteristics of global cities[J]. Human Geography, 1996, 11(2): 37-40.] |

| [77] |

寇静, 朱晓青. 世界城市的特性、主导产业及对北京的启示[J]. 新视野, 2012(1): 36-39. [Kou Jing, Zhu Xiaoqing. The characteristics, leading industries of the world city and its enlightenment to Beijing[J]. Expanding Horizons, 2012(1): 36-39. DOI:10.3969/j.issn.1006-0138.2012.01.008] |

| [78] |

陆军. 世界城市判别指标体系及北京的努力方向[J]. 城市发展研究, 2011, 18(4): 16-23. [Lu Jun. The world city discriminant index system and the direction of Beijing's efforts[J]. Urban Development Studies, 2011, 18(4): 16-23. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2011.04.004] |

| [79] |

段霞, 文魁. 基于全景观察的世界城市指标体系研究[J]. 中国人民大学学报, 2011, 25(2): 61-71. [Duan Xia, Wen Kui. Research on world city index system based on panoramic observation[J]. Journal of Renmin University of China, 2011, 25(2): 61-71.] |

| [80] |

杨培雷. 全球性城市形成机制、结构与功能特征探析——兼谈上海世界性城市建设中的几个问题[J]. 外国经济与管理, 2003(2): 18-23. [Yang Peilei. Analysis on the formation mechanism, structure and functional characteristics of a global city[J]. Foreign Economics & Management, 2003(2): 18-23.] |

| [81] |

吴灿燃. 全球化与跨国网络中心: 理解全球城市[J]. 国际论坛, 2011, 13(3): 54-59, 80-81. [Wu Canran. Globalization and transnational network centers[J]. International Forum, 2011, 13(3): 54-59, 80-81.] |

| [82] |

马海倩, 杨波. 上海迈向2040全球城市战略目标与功能框架研究[J]. 上海城市规划, 2014(6): 12-18. [Ma H, Yang B. Research on the strategic goal and functional framework of Shanghai towards 2040 global city[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2014(6): 12-18. DOI:10.3969/j.issn.1673-8985.2014.06.004] |

| [83] |

许鑫, 汪阳. 中国全球城市构建的三维逻辑[J]. 经济与管理研究, 2017, 38(9): 36-44. [Xu Xin, Wang Yang. Three-dimensional logic of China's global city construction: Institutional environment, locational gravity and spatial justice[J]. Research on Economics and Management, 2017, 38(9): 36-44.] |

| [84] |

刘波, 赵继敏. 世界城市住房保障政策比较研究[J]. 国际城市规划, 2012, 27(1): 16-20. [Liu Bo, Zhao Jimin. Comparative study on housing security policies in world cities[J]. Urban Planning International, 2012, 27(1): 16-20.] |

| [85] |

陈强, 刘笑. 城市三螺旋创新体系测度[J]. 中国科技论坛, 2015(9): 17-23. [Chen Qiang, Liu Xiao. Measurement of urban three-spiral innovation system[J]. Forum on Science and Technology in China, 2015(9): 17-23. DOI:10.3969/j.issn.1002-6711.2015.09.004] |

| [86] |

黄江松, 鹿春江, 徐唯燊. 基于马斯洛需求理论构建宜居城市指标体系及对北京的宜居评价[J]. 城市发展研究, 2018, 25(5): 89-93. [Huang Jiangsong, Lu Chunjiang, Xu Weishen. Based on Maslow's demand theory, the livable city index system is constructed[J]. Urban Development Studies, 2018, 25(5): 89-93. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2018.05.013] |

| [87] |

王宝平, 徐伟, 黄亮. 全球价值链: 世界城市网络研究的新视角[J]. 城市问题, 2012(6): 9-16. [Wang Baoping, Xu Wei, Huang Liang. Global value chain: A new perspective for the study of world city network[J]. Urban Problems, 2012(6): 9-16.] |

| [88] |

曹湛, 彭震伟. 全球城市与全球城市-区域"属性与网络" 的关联性[J]. 经济地理, 2017, 37(5): 1-11. [Cao Zhan, Peng Zhenwei. The relationship between global cities and global cities-regional "attributes and networks"[J]. Economic Geography, 2017, 37(5): 1-11.] |

| [89] |

薛德升, 邹小华. 基于中资商业银行全球空间扩展的世界城市网络及其影响因素[J]. 地理学报, 2018, 73(6): 989-1001. [Xue Desheng, Zou Xiaohua. The global city network based on the global space expansion of Chinese commercial banks and its influencing factors[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(6): 989-1001.] |

| [90] |

张凡, 宁越敏. 基于全球航班流数据的世界城市网络连接性分析[J]. 南京社会科学, 2015(11): 54-62. [Zhang Fang, Ning Yuemin. Network connectivity analysis of world cities based on global flight flow data[J]. Nanjing Journal of Social Sciences, 2015(11): 54-62.] |

| [91] |

周韬. 基于价值链的城市空间演化及增值机理研究[J]. 技术经济与管理研究, 2015(5): 115-120. [Zhou Tao. Research on urban spatial evolution and value-added mechanism based on value chain[J]. Journal of Technical Economics & Management, 2015(5): 115-120. DOI:10.3969/j.issn.1004-292X.2015.05.025] |

| [92] |

苏雪串. 经济活动的空间分散与世界城市的产业集聚[J]. 中央财经大学学报, 2009(9): 50-54. [Su Xuechuan. The spatial dispersion of economic activities and the industrial agglomeration of world cities[J]. Journal of Central University of Finance & Economics, 2009(9): 50-54.] |

| [93] |

尹德挺, 史毅. 人口分布、增长极与世界级城市群孵化[J]. 人口研究, 2016, 40(6): 87-98. [Yin Deting, Shi Yi. Population distribution, growth poles and world-class city agglomeration incubation[J]. Population Research, 2016, 40(6): 87-98.] |

| [94] |

薛莹, 吕拉昌, 滕丽. 全球城市区域下的现代旅游产业体系研究[J]. 世界地理研究, 2009, 18(4): 17-23. [Xue Ying, Lu Lachang, Teng Li. Research on modern tourism industry system in global urban area[J]. World Regional Studies, 2009, 18(4): 17-23. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2009.04.002] |

| [95] |

季小立, 洪银兴, 刘东皇. "第四方物流" 与"全球城市" 建设[J]. 经济体制改革, 2015(4): 20-25. [Ji Xiaoli, Hong Yinxing, Liu Donghuang. "Fourth party logistics" and the construction of "global city"[J]. Reform of Economic System, 2015(4): 20-25.] |

| [96] |

李玮, 黄耿志, 薛德升. 世界城市制造业地域嵌入生产性服务业的过程及其影响因素[J]. 地理研究, 2021, 40(2): 343-355. [Li Wei, Huang Gengzhi, Xue Desheng. The process of regional embedding of producer services in the world's urban manufacturing industry and its influencing factors[J]. Geographical Research, 2021, 40(2): 343-355.] |