饮食作为人与人、人与地发生紧密联系的媒介,具有物质和社会的双重意义[1]。在旅游情境中,饮食消费早已不是简单的果腹作用,而被赋予了更多的意义与内涵[2, 3],成为旅游者自我身份认同和社会身份建构的符号。旅游饮食消费的研究较早关注于食物烹饪、安全与卫生问题,随着旅游者日趋重视饮食消费的多元价值,研究成果逐渐丰硕、研究主题日益广泛、研究深度逐渐提升[4, 5]。国外研究涵盖旅游者动机、消费行为及其影响因素、目的地旅游资源等领域[2, 6, 7],研究较早,也较为全面深入,而国内研究内容相对单一,以饮食资源开发的描述性研究居多[4]。在全球化背景下,饮食消费逐渐与地方空间、原真性、饮食文化生产等领域相结合[8, 9],以探讨地理视角下的饮食象征性意义。

旅游者饮食认知不尽相同[10, 11],对“舒适”的理解及其评价也存在差异。罗秋菊等和Clark等认为“舒适”和气氛、洁净、环境等因素类似,处于表层宽泛且抽象的状态,是影响消费者决策的重要因素[12, 13]。舒适(Comfort)往往伴随着正向情绪,使身体或精神感到轻松且安逸,是人与环境在心理、生理和物理上相对平衡的状态[14, 15]。已有研究主要从舒适性[16, 17]、舒适物[18, 19]、舒适度[20-22]等视角探讨城市或旅游地的舒适评价指标体系。舒适性(Amenity)作为令人愉悦的生活条件,取决于该地是否存在令人愉悦的事物,即舒适物(Amenities)[23]。舒适度(Comfort Degree)是舒适物与其带来的舒适性共同促使人们整体评价生理、心理、社会和环境相互协调的程度。目前国内外旅游舒适度研究领域较为类似,气候舒适度、旅游区舒适度等领域成果较多,但较少涉及旅游层面的饮食舒适度研究。饮食舒适度对提升旅游者消费满意度和促进餐饮业发展具有重要意义,本文基于访谈文本,运用扎根理论方法,探讨旅游者饮食舒适度的构成要素,试图揭示饮食舒适度的影响机制,挖掘游客饮食消费的深层次需求与动机,为餐饮经营者营造舒适的饮食环境提供理论借鉴。

2 研究设计与实施 2.1 研究方法扎根理论由社会学家Glaser和Strauss于1967年提出,主要通过归纳总结,对收集到的资料进行自下而上、逐层深入的解析,以建构科学理论[24]。鉴于扎根理论本身强调植根于资料的理论建构,适用于面向较新领域的探索性研究,研究基于扎根理论,运用质性研究软件Nvivo11对访谈文本进行编码分析。

2.2 访谈设计访谈文本是扎根理论研究的一手数据,主要围绕四个方面进行半结构化访谈以针对性收集并挖掘信息。研究者在访谈中尽可能使用开放性问题以开阔受访者思维。为了让受访者迅速进入访谈状态,研究者先与受访者进行简单谈话,了解其基本信息(性别、年龄、职业、常住地以及旅游地经历等),询问受访者对“舒适”一词的理解感受,使其形成对舒适的自我认知;第二部分请受访者以故事的形式描述其旅游过程中最舒适愉快的饮食经历;第三部分请受访者列出理想中旅游饮食舒适所需具备的因素或条件,并谈谈理由;第四部分请受访者回顾旅游饮食中遇到的问题,提出建议和看法。

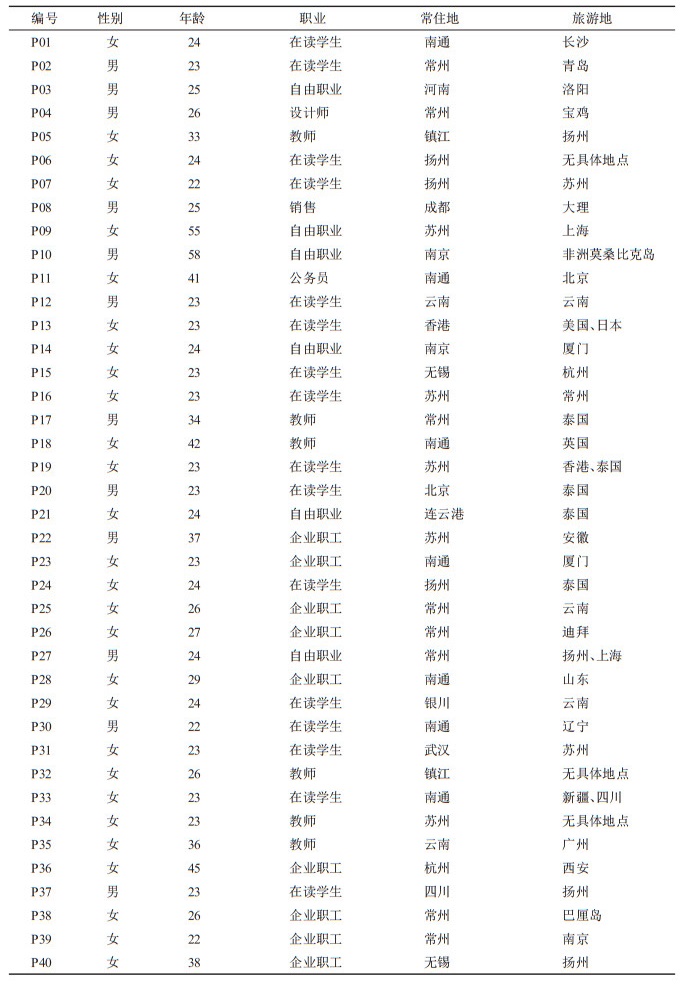

2.3 数据收集为确保数据有效性和访谈效率,研究者选取具有一定旅游经验且对某些经历印象深刻的旅游者作为半结构化访谈对象,遵循理论饱和原则,最终采访了41位受访者,其基本资料如表 1所示。在所有受访者中女性占比较高,年龄大多在20-40岁左右。常住地较为多元化,旅游地涉及国内外众多地区,地域覆盖广泛,打破了单个案例的局限且更具有普适性。考虑到疫情的风险性以及在线媒体在旅游研究中的广泛使用,所有访谈均于2020年5月以语音电话的形式进行,每人访谈时长约30分钟。在征得受访者同意后全程现场录音,访谈结束将音频转成文本文件,剔除冗余语气词、重复语句等,累计收集访谈文本41份,共6.5万余字。为方便文本查找与整理,研究者对每位受访者编号,第一位编号为P01……,以此完成所有受访者编号。其中,第39-41位受访者的访谈文本中,均没出现新的范畴和概念,至此表明“理论饱和”。

| 表 1 受访者基本资料 Tab.1 The Basic Information of Interviewees |

研究借助Nvivo11质性分析软件,按照程序化扎根理论编码步骤,最终提取标签267条,确定概念60个,发现26个次类属以及9个主类属,根据发展的故事线,确定旅游者饮食舒适度为核心范畴,据此解读旅游者饮食舒适度的构成要素及影响因素。

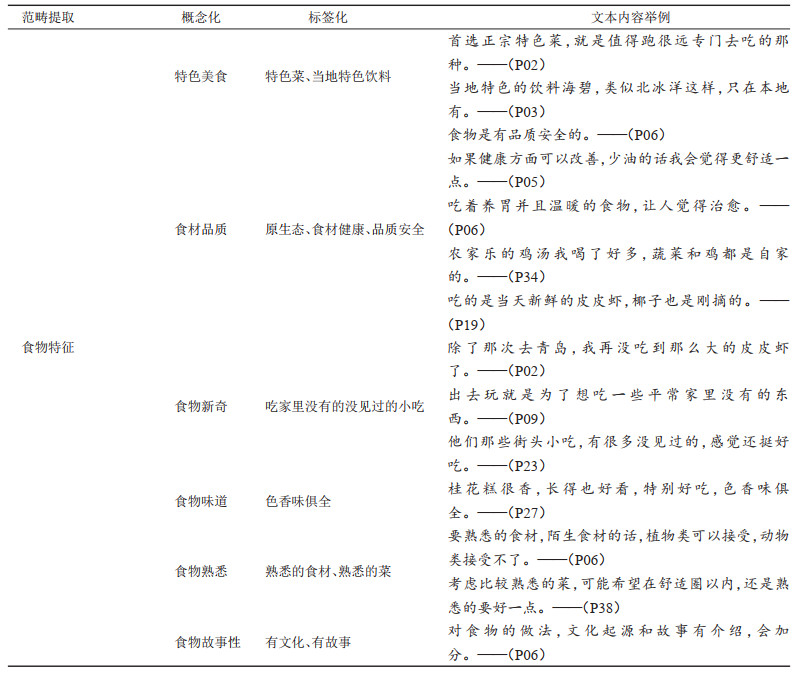

3.1 开放性编码开放性编码是访谈文本的逐步概念化和范畴化,用以标示资料并诠释现象。通过对访谈文本的反复阅读,将句段打散并编码。为了避免个人情感偏见的代入,尽量以受访者原话或词句为标签,挖掘其概念。概念和范畴命名来源于文献梳理、分析研讨和文本记录,由于标签和初始概念数量较多且关系复杂,通过多次比较修正,循环往复考察,将概念重新分类整合成范畴并命名,所得概念和范畴为“资料—概念—范畴”的逻辑关系。

最终共提取60个概念和26个范畴,26个初始范畴包括:交通方便、出游动机、出游准备、主体信赖、情境触发、气候、自然风光、食物特征、菜品特征、服务、民俗风情、社交愉悦、餐厅卫生、装修布局、就餐氛围、功能价值、享乐价值、符号价值、预期落差、真实性、商业性、记忆唤醒、行为意向、心理过程、生理状况、时间节奏。开放性编码示例如表 2。

| 表 2 开放性编码示例 Tab.2 Examples of Open Coding |

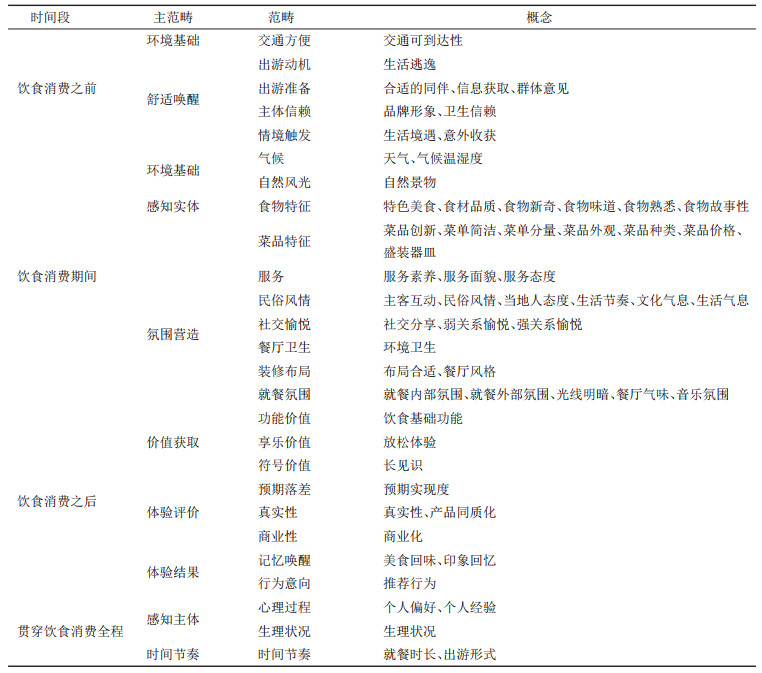

考虑到初始范畴含义仍较为宽泛,范畴间的关系较模糊,需用主轴性编码以发展主次范畴并建立其逻辑关系。根据时间、并列、因果、目的等逻辑关系,将26个初始范畴聚类发展成9个主范畴,分别为:舒适唤醒、环境基础、氛围营造、感知实体、价值获取、体验评价、体验结果、感知主体、时间节奏。主范畴以及对应的主轴性编码范畴如表 3。

| 表 3 The Elements of Diet Comfort Degree Tab.3 Primary and Corresponding Domain |

选择性编码经过系统梳理与分析,甄别出有提纲挈领作用的核心范畴,分析核心范畴与其他范畴间的逻辑关系,并用“故事线”将其描绘串联,形成理论框架。本研究围绕核心范畴“旅游者饮食舒适度”,将9个主范畴分成3个阶段展开故事线。饮食消费前,舒适唤醒为饮食舒适度的感知体验提供铺垫;饮食消费期间的环境基础、感知实体及氛围营造是旅游者饮食舒适度的感知客体;旅游者饮食消费体验后,对其感知进行总体评价,最终得出体验结果。感知主体和时间节奏贯穿整个饮食消费过程,对旅游者饮食舒适度产生一定影响。

4 研究发现及模型构建本文从旅游者饮食舒适角度出发,对访谈文本进行扎根理论编码分析,得出9个主范畴,旨在把握旅游者饮食舒适度的构成要素及其影响因素的内在关联。

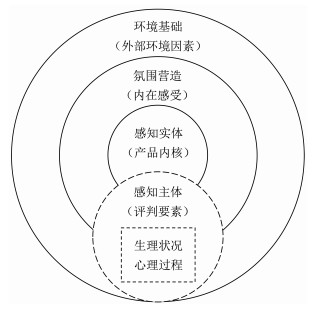

4.1 饮食舒适度构成要素及其关联 4.1.1 构成要素饮食舒适度构成要素主要由感知客体和感知主体组成(图 1),感知客体包括旅游者饮食消费期间的环境基础、氛围营造和感知实体;感知主体是生理和心理感受相结合的旅游者自身。

|

图 1 饮食舒适度构成要素 Fig.1 The Elements of Diet Comfort Degree |

其一,环境基础是营造饮食舒适度的宏观外部环境因素,是促使旅游舒适的重要前提,既包括气候、温度等自然环境,也包括山水人文所营造的美学氛围。

“天气很适宜, 四月底的天气没有很热,空气中还带了点湿润的清新感(P01)。”

人体舒适与气象条件密切相关[25]。旅游者对客体进行审美观照时,强调自身所处情景中的感受[26],游客融于自然景物带给自己的饮食舒适体验中,情景交融并寓情于景,如“吃饭时抬头就能看到苍山,感觉贼安逸(P08)。”

其二,氛围营造是旅游者感知饮食舒适的无形要素,是旅游者重视的微观饮食环境要素。“把整个餐馆装扮的像在家一样的方便和舒适就最好了(P06)。”

部分个体远离日常生活世界之后,愿意通过旅游再次感受家的温馨、舒适与愉悦。当地文化民俗风情与旅游者的思想碰撞,提升了旅游者的文化品位与体验。“边品茶边看表演,还边听讲解觉得有时候生活就是那么回事儿,就很舒服(P29)。”

餐饮空间作为一种社交场所,给个体提供了人际互动的区域。“因为是在国外,正好是中国人,就会闲聊几句,在国外遇到中国人就比较亲切,所以感觉氛围也比较好(P18)。”

此外,服务要素作为一种激励要素,是个体心理层面的产品属性,也是顾客舒适的重要条件,“付款的时候别人能问一下用餐感受会让我感受到用餐关怀,能增强心理舒适度(P30)。”

其三,感知实体是旅游者体验的饮食产品,体现在食物和菜品特征上。旅游者身处异地饮食消费环境,感知比日常更为敏锐,对环境卫生要求较严格且更注重食物和菜品特色、味道等。个体对食物存在不同偏好,恐新的个体更偏好熟悉安全的食物,“旅游中会考虑比较熟悉的菜,希望在舒适圈之内(P38)。”

追新的个体则偏好新奇食物,且愿意承担较大风险[27]。“在旅游中地方特色是第一位,关注食物的健康卫生没什么必要,东西偶尔吃一下不管怎么样都是一种体验(P10)。”

食物满足旅游者基础性需求后,个体逐渐提升对食物的需求层次。“对食物的做法食材有详细介绍,对文化起源,文化故事有介绍,会加分(P06)。”

其四,感知主体是对营造饮食舒适的客体进行感知与评判的旅游者自身。人们习惯从生理和心理上评判所处的环境是否舒适。“处在不同环境下,身心是比较放松愉悦的,不管是从身体方面还是从心理方面都有某种的释放感(P29)。”

因此,感知主体作为感知与评判的构成要素可衡量饮食舒适,不同类型的旅游者对客体存在不同偏好[28],如“普通的酒店,饭店的布置,会让我觉得没有异地空间感,我喜欢体验没有体验过的不同地方的文化特色(P12)。”

旅游者偏向与以往经历比较,提出对饮食舒适度的理解。“相比来讲,从餐厅的角度上我觉得日本餐厅会比美国餐厅更舒适,因为打造的就是一种比较舒适的环境(P13)。”此外,部分旅游者会面临一些突发状况,如“意面有点酸而且刚好嘴里还有口腔溃疡,那次就很不舒服(P18)。”生理状况使得个体调整心理状态而改变个人选择。

4.1.2 构成要素关联性旅游者饮食消费过程中环境基础、氛围营造、感知实体与感知主体相互关联,共同建构旅游饮食舒适度。环境基础、氛围营造和感知实体呈现由大到小、从宏观到微观的舒适感知范围。感知主体包含生理状况和心理过程,二者相互影响,旅游者一方面追求生理的感官舒适体验,即视、听、嗅、触、味五感共通体验,另一方面追求心理的享受体验。

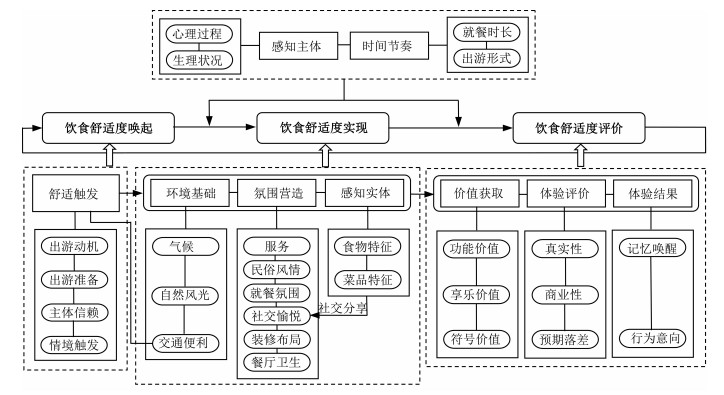

4.2 饮食舒适度影响机制及其模型构建根据访谈与编码分析,将旅游者饮食舒适度划分为三个阶段,为舒适度唤起、舒适度实现与舒适度评价,不同阶段的影响因素存在差异,并共同作用影响旅游者饮食舒适度,据此构建旅游者饮食舒适度影响机制模型(图 2)。

|

图 2 旅游者饮食舒适度影响机制理论模型 Fig.2 The Theoretical Model of the Influence Mechanism of Tourists' Diet Comfort Degree |

由于社会规训产生的压力与束缚使个人产生生活逃逸动机。“为了放空自己的说走就走的旅行,去一个新鲜的地方,不见到熟人就可以(P02)。”这意味着旅游者对生活压力的逃避和对旅游时空不确定性的追求。在旅游饮食信息获取时,常保留群体意见,品牌形象和卫生的信赖,将影响旅游者就餐地点的选择。“那种特色小店,叔叔阿姨比较多的话,比较有可信度(P14)。”

此外,交通方便对游客而言也具有较高的重要性和吸引力[29],部分游客因交通不便、位置难找等愿意放弃最初的选择,退而求其次。“有时候你想品尝当地很正宗的美食的时候,地理位置其实还是比较难找的,找不到就会去别处(P16)。”毫无预料的情境触发使旅游者意外收获理想的就餐环境,继而唤起一段饮食舒适体验。“我们看评论说那个地方很难找,结果我们误打误撞往巷子里走,正好碰到了那家店的老板告诉我们那就是我们要找的店(P31)。”日常生活境遇使个体顺利享受美食,增加舒适体验。“可能考完试感觉比较没有压力,暂时告别很苦的日子,会感到舒适(P37)。”

4.2.2 饮食舒适实现阶段旅游者饮食舒适实现阶段表现在感知主体消费体验上。环境基础、氛围营造和感知实体作为旅游者饮食舒适度的重要构成要素,凭借感知主体对其感知评价。社交愉悦对于餐饮消费者存在重要意义。“那天正好是圣诞夜,我和其他三个好朋友一起点了一桌子的好菜,吃的很撑但是超级开心(P11)。”旅游时间是“优质时间”,大多数人在较短和昂贵的旅行中,渴望最大限度地利用这段时间[30],重视对饮食“不紧不慢”的时间节奏把控,如“不赶旅游中的时间,慢悠悠能吃到好吃的,一切都很顺畅(P37)。”

4.2.3 饮食舒适度评价阶段旅游者通过饮食舒适度评价阶段,获取功能价值(满足基本需求)、享乐价值(放松身心体验)以及符号价值(体现社会属性),三种价值层级递进[31],并进行体验评价。部分游客提到“我觉得当地的一些特色小吃,应该在保留自己的基础上再结合一下大众口味,尤其是一些口味比较特殊的那种(P24)。”游客追寻异域文化时,杂糅着对地方原真性饮食文化消费的自主意识,这决定饮食文化的存在价值[9]。原真性饮食文化生产凸显地方性,使地方性具有符号化的意义,地方性内渗于环境基础、氛围营造和基于食物的感知客体,并通过人地互动关系折射出来,可单独影响旅游者的饮食舒适度,与饮食舒适度的其他构成要素相互交织,影响效应相互嵌套,共同叠加影响旅游者的饮食舒适度。此外,部分团体游客指出,用餐时遇到推销产品的行为,对太过商业化的动机表示冷漠甚至抵触。个体往往参与饮食消费体验前,对体验新奇事物感到期待并抱有期待。一旦现实没有达到预期值,旅游者便易产生心理落差,如“可能是因为我有预期的,但是没体验到,有失落感(P17)。”

旅游者饮食体验过程停止后,其后续影响将逐渐沉淀并保存于个体记忆中,“也许某天故地重游,或是,不经意间又吃到了相同的食物,则可以瞬间唤醒那次旅行的记忆(P03)。”当某天当提及或接触相关事物,记忆被唤醒,存留在心底的舒适慢慢浮现出来,可能会分享推荐给朋友,以此刺激潜在消费者,唤醒下一轮的饮食舒适体验与评价。

5 结论与讨论 5.1 研究结论本文运用扎根理论,基于访谈资料,探讨旅游者饮食舒适度的构成要素及影响机制,主要结论如下:

(1)旅游者饮食舒适度是旅游者在饮食活动中,对宏观环境、微观氛围和美食产生心理、生理相互协调的综合评价。旅游者饮食舒适度涵盖60个概念、26个次范畴和9个主范畴,其中主范畴包括舒适唤醒、环境基础、氛围营造、感知实体、价值获取、体验评价、体验结果、感知主体、时间节奏。

(2)旅游者饮食舒适度是由内外部因素、感知主客体共同构建,具体包括环境基础、氛围营造、感知实体和感知主体。环境基础为外部宏观环境因素,氛围营造是旅游者围绕饮食微观环境产生的内在感受,感知实体是饮食消费产品内核,环境基础、氛围营造和感知实体由感知主体进行主客观串联。

(3)旅游者饮食舒适度分为舒适度唤起、舒适度实现、舒适度评价三个阶段,不同阶段的影响因素存在差异,不同因素共同作用并影响旅游者饮食舒适度,据此构建旅游者饮食舒适度影响机制模型。

5.2 研究贡献及其讨论(1)本文以饮食舒适度为研究对象,从旅游者视角,探讨饮食舒适度的构成要素及其影响机制,丰富了旅游消费行为和旅游舒适度的研究领域。以往旅游舒适度的研究偏重于气候舒适度、旅游区舒适度等方面,在旅游饮食研究中,“舒适”的内涵也较为宽泛,本研究较为系统地剖析了旅游者饮食舒适度的要素与机制等问题,深化了旅游消费行为以及美食旅游的理论内容。

(2)旅游者饮食舒适度是动态的变化过程,由内外部因素、感知主客体过程共同构建,包括舒适度唤起、实现、评价三个阶段。研究发现饮食舒适唤起阶段铺垫了旅游饮食舒适的总体体验,感知主客体随旅游者自身状态变化,影响旅游者饮食舒适体验的现实情境,并调节旅游者饮食舒适度的感知评价,调控旅游者饮食消费的身心动向过程。

(3)研究有助于传承地方原真性饮食文化,营造舒适的饮食消费氛围,增进游客饮食消费体验。地方饮食经营者和政府需要理解旅游者对饮食的多重需要及赋予饮食的多重价值,在传统饮食文化的基础上进行创新融合,更好满足旅游者的价值需求,促进传统饮食文化的传承和创新发展。

扎根理论受到一定的主观影响,可能存在编码处理不准确导致概念或范畴遗漏,未来应加强质性分析与定量研究的综合运用,增强饮食消费行为的解释力度,建构饮食消费的价值意义,共同提高研究结论的稳健性和结果的普适性。此外,可深化不同旅游目的与不同区域的饮食旅游者比较研究,并选取典型案例地开展实证分析,剖析并比较不同主体和不同旅游目的地的饮食舒适度差异。

| [1] |

蔡晓梅, 刘晨. 人文地理学视角下的国外饮食文化研究进展[J]. 人文地理, 2013, 28(5): 36-41. [Cai Xiaomei, Liu Chen. Progress in the foreign geographical food studies[J]. Human Geography, 2013, 28(5): 36-41.] |

| [2] |

王灵恩, 王磊, 钟林生, 等. 国内外旅游食物消费研究综述[J]. 地理科学进展, 2017, 36(4): 513-526. [Wang Lingen, Wang Lei, Zhong Linsheng, et al. A literature research on tourism food consumption[J]. Progress in Geography, 2017, 36(4): 513-526.] |

| [3] |

刘彬, 阚兴龙, 陈忠暖. 支持性体验与高峰体验: 旅游者饮食消费研究——以成都为例[J]. 人文地理, 2017, 32(2): 23-29. [Liu Bin, Kan Xinglong, Chen Zhongnuan. Research on the tourist food consumption: A case study of Chengdu[J]. Human Geography, 2017, 32(2): 23-29.] |

| [4] |

徐羽可, 余凤龙, 潘薇. 美食旅游研究进展与启示[J]. 美食研究, 2021, 38(1): 24-32. [Xu Yuke, Yu Fenglong, Pan Wei. Research progress and its enlightenment of food tourism[J]. Journal of Researches on Dietetic Science and Culture, 2021, 38(1): 24-32.] |

| [5] |

荆林波. 我国餐饮研究的知识图谱分析[J]. 扬州大学学报(人文社会科学版), 2021, 25(2): 94-103. [Jing Linbo. Knowledge mapping analysis of catering research in China[J]. Journal of Yangzhou University (Humanities &Social Sciences), 2021, 25(2): 94-103.] |

| [6] |

管婧婧. 国外美食与旅游研究述评——兼谈美食旅游概念泛化现象[J]. 旅游学刊, 2012, 27(10): 85-92. [Guan Jingjing. Review of gourmet abroad and tourism studies: Talking about the extensive phenomenon of the concept of gourmet travel[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(10): 85-92. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2012.10.011] |

| [7] |

刘彬, 王挺之, 陈忠暖. 国外旅游者饮食消费研究述评[J]. 人文地理, 2017, 32(3): 20-26, 35. [Liu Bin, Wang Tingzhi, Chen Zhongnuan. Review on tourist food consumption in foreign studies[J]. Human Geography, 2017, 32(3): 20-26, 35.] |

| [8] |

蔡晓梅, 刘晨, 曾国军. 社交媒体对广州饮食文化空间的建构与重塑[J]. 人文地理, 2013, 28(6): 1-8. [Cai Xiaomei, Liu Chen, Zeng Guojun. The construction and re-construction of food cultural spaces in Guangzhou by the social media[J]. Human Geography, 2013, 28(6): 1-8.] |

| [9] |

曾国军, 梁馨文. 旅游目的地饮食原真性再造: 以阳朔西街啤酒鱼为例[J]. 人文地理, 2020, 35(3): 48-57, 103. [Zeng Guojun, Liang Xinwen. Reproduction of authenticity in destination's food: A case study of Beer-Fish in West Street of YangShuo[J]. Human Geography, 2020, 35(3): 48-57, 103.] |

| [10] |

Jover A, Montes F, Fuentes M. Measuring perceptions of quality in food products: The case of red wine[J]. Food Quality and Preference, 2004, 15(5): 453-469. DOI:10.1016/j.foodqual.2003.08.002 |

| [11] |

蔡晓梅. 西方饮食消费文化研究进展与评述[J]. 经济问题探索, 2007, 28(4): 57-61. [Cai Xiaomei. Research progress and review of western food consumption culture[J]. Inquiry Into Economic Issues, 2007, 28(4): 57-61.] |

| [12] |

罗秋菊, 张安安. 国外商务游客的餐饮行为研究——以广交会国外采购商为例[J]. 旅游学刊, 2010, 25(7): 47-53. [Luo Qiuju, Zhang An'an. Study on food and beverage behavior of foreign business tourists: Taking foreign buyers at Canton Fair as an example[J]. Tourism Tribune, 2010, 25(7): 47-53.] |

| [13] |

Clark M A, Wood R C. Consumer loyalty in the restaurant industry: A preliminary exploration of the issues[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 1998, 10(4): 139-144. |

| [14] |

中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 现代汉语词典[M]. 第七版. 北京: 商务印书馆, 2016: 1212. [Dictionary Compilation Staff, Institute of linguistics, Chinese Academy of Social Sciences. The Dictionary of Modern Chinese[M]. 7th ed.. Beijing: The Commercial Press, 2016: 1212.]

|

| [15] |

Corlett E N, Bishopb R P. A technique for assessing postural discomfort[J]. Ergonomics, 1976, 19(2): 175-182. |

| [16] |

温婷, 林静, 蔡建明, 等. 城市舒适性: 中国城市竞争力评估的新视角及实证研判[J]. 地理研究, 2016, 35(2): 214-226. [Wen Ting, Lin Jing, Cai Jianming, et al. Urban amenity: A new perspective and empirical testimony on China's city competitiveness assessment[J]. Geographical Research, 2016, 35(2): 214-226.] |

| [17] |

薛岚. 国外乡村舒适性研究综述与启示[J]. 地理科学进展, 2020, 39(12): 2129-2138. [Xue Lan. A review and prospect of international studies on rural amenity[J]. Progress in Geography, 2020, 39(12): 2129-2138.] |

| [18] |

王宁. 城市舒适物与社会不平等[J]. 西北师大学报(社会科学版), 2010, 47(5): 1-8. [Wang Ning. Urban amenities and social inequality[J]. Journal of Northwest Normal University (Social Sciences), 2010, 47(5): 1-8.] |

| [19] |

马凌, 李丽梅, 朱竑. 中国城市舒适物评价指标体系构建与实证[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 755-770. [Ma Ling, Li Limei, Zhu Hong. The construction of urban amenities index in China: An empirical research based on a statistical analysis of 26 Chinese major cities[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(4): 755-770.] |

| [20] |

李万珍, 谭传凤. 人体的气候适宜度研究[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 1994, 40(2): 255-259. [Li Wanzhen, Tan Chuanfeng. Climatic suitable index to the body[J]. Journal of Central China Normal University (Natural Sciences), 1994, 40(2): 255-259.] |

| [21] |

孙根年, 马丽君. 西安旅游气候舒适度与客流量年内变化相关性分析[J]. 旅游学刊, 2007, 22(7): 34-39. [Sun Gennian, Ma Lijun. An analysis of tourist climate comfortable degree and yearly variation of tourist traffic in Xi'an[J]. Tourism Tribune, 2007, 22(7): 34-39.] |

| [22] |

Terjung W H. Physiologic climates of the conterminous United States: A bioclimatic classification based on man[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2015, 56(1): 141-179. |

| [23] |

尚蕾, 杨兴柱. 国外舒适性研究综述[J]. 云南地理环境研究, 2017, 29(3): 6-16. [Shang Lei, Yang Xingzhu. Review of overseas amenity research[J]. Yunnan Geographic Environment Research, 2017, 29(3): 6-16.] |

| [24] |

陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京: 教育科学出版社, 2000: 12. [Chen Xiangming. Qualitative Research in Social Sciences[M]. Beijing: Educational Science Publishing House, 2000: 12.]

|

| [25] |

任健美, 牛俊杰, 胡彩虹, 等. 五台山旅游气候及其舒适度评价[J]. 地理研究, 2004, 23(6): 856-862. [Ren Jianmei, Niu Junjie, Hu Caihong, et al. Tourism climate and evaluation of comfortableness in Wutai Mountain[J]. Geographical Research, 2004, 23(6): 856-862.] |

| [26] |

吴海伦. 旅游审美观照的哲学阐释[J]. 旅游学刊, 2015, 30(6): 111-118. [Wu Hailun. Tourism aesthetic contemplation: A philosophical interpretation[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(6): 111-118.] |

| [27] |

Kim Y G, Eves A, Scarles C. Building a model of local food consumption on trips and holidays: A ground theory approach[J]. International Journal of Hospitality Management, 2009, 28(3): 423-431. |

| [28] |

Hjalager A M. What do tourists eat and why? Towards a sociology of gastronomy and tourism[J]. Tourism, 2004, 52(2): 195-201. |

| [29] |

张涛. 饮食旅游动机对游客满意度和行为意向的影响研究[J]. 旅游学刊, 2012, 27(10): 78-84. [Zhang Tao. A study on the effect of food tourism motivation on tourist satisfaction and behavioral intention[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(10): 78-84.] |

| [30] |

瓦伦. L. 史密斯. 东道主与游客: 旅游人类学研究(第二版)[M]. 张晓萍, 何昌邑, 译. 昆明: 云南大学出版社, 2007: 25. [Smith V L. Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism (2th ed)[M]. Zhang Xiaoping, He Changyi, trans. Kunming: Yunnan University Press, 2007: 25.]

|

| [31] |

那梦帆, 谢彦君, Gursoy D. 旅游目的地体验价值: 维度辨识、量表开发与验证[J]. 旅游学刊, 2019, 34(12): 48-60. [Na Mengfan, Xie Yanjun, Gursoy D. A study on destination experiential value: Multidimensional analysis and scale development[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(12): 48-60.] |