2. 云南财经大学 旅游文化产业研究院, 昆明 650221;

3. 六盘水师范学院 旅游与历史文化学院, 六盘水 553004

2. Tourism and Cultural Industry Research Institute, Yunnan University of Economics and Finance, Kunming 650221, China;

3. School of Tourism and Historical Culture, Liupanshui Normal University, Liupanshui 553004, China

区域旅游高质量发展语境下,如何构建科学合理的旅游经济发展模式和空间格局,是现阶段亟需解决的新的复杂性系统问题。而推动地域单元内部旅游经济效率稳定可持续发展以及区域旅游关系网络结构的合理优化是实现区域旅游经济高质量发展的关键。

传统的区域旅游经济研究更多地将视角集中在地域单元内部的旅游经济效率,着重考察特定时间范围内,如何实现旅游单位要素投入的产出价值最大化[1, 2],以及其所受到的影响因素。主要围绕酒店[3]、旅行社[4]、旅游景区[5]、旅游交通[6]等旅游核心行业,涉及国家[7]、省域[8]等不同尺度旅游区域范围,关注其时空格局差异及演化特征[9]、效率影响因素及驱动机制[10]等方面,运用随机前沿法(SFA)[11]、数据包络分析(DEA)[12]等模型方法,对旅游经济效率进行多维度分析,并进一步探讨旅游经济效率与区域旅游发展规模[13]、区域经济发展水平[14]的耦合水平;而随着“关系转向”的思维创新不断带动了旅游空间发展的新方向。地域单元间旅游要素流的空间集聚和扩散,逐渐形成旅游经济联系的空间网络结构[15],进而成为影响区域旅游经济平衡发展的另一个重要方面[16]。近年来,随着社会网络分析方法的引入,关系型经济地理学逐步开始关注国家层面[17]、大尺度跨区域层面[18]、省级层面[19]等多层次范围的旅游经济空间结构演化[20]、旅游客流网络结构特征[21]、旅游地的角色定位及空间优化[22, 23]等旅游网络结构问题。

过往对于区域地域单元内部旅游效率以及外部网络结构的研究成果丰硕,但缺乏将旅游经济效率与旅游空间网络两个维度进行关联分析及其组合影响因素的研究。基于上述研究现状,从复杂性理论视角切入,构建旅游经济效率及旅游经济网络优势度评价模型,揭示二者的各自发展水平及关联水平,并对影响地域旅游单元的内、外部因素进行集合构型分析。

2 理论基础和概念模型 2.1 区域旅游经济发展的复杂性转向路德维希·冯·贝塔朗菲提出的一般系统论带动了复杂性科学的兴起,并作为研究复杂性问题的一门交叉学科[24],为复杂性问题研究提供重要理论支撑[25]。由不同空间单元构成的空间结构可以看作是一种“社会复杂系统”,对待区域空间结构关系问题既要认识其整体,也不能缺乏对部分的理解[26]。

区域旅游经济作为介于“微观经济细胞—宏观经济整体”之间的系统概念[27],其各个空间单元个体具有不同的产业要素结构,差异化旅游产业要素结构在各区域单元内的“黑箱”中不断地完成自我进化完善。而当个体被“抛入”现实区域发展环境中后,个体的复杂性扩散到了个体间的交互关系中[28]。通过内部旅游经济要素投入产出以及外部旅游网络关联,形成区域旅游经济的系统性协同发展,此为区域旅游经济的结构复杂性范畴。此外,复杂性视角进一步关注内部旅游经济效率和外部旅游关联网络的影响要素组合模式,这有助于深入地理解区域旅游经济发展的前因条件和结果条件之间的关系,以形成复杂结果的可推广模型[29]。

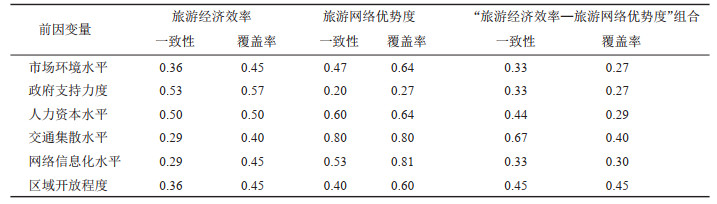

2.2 复杂性理论下的区域旅游发展分析框架随着地理空间、虚拟空间的多维空间叠加,地域单元空间不再呈现静止、封闭的特点,而是不同空间尺度的各种要素流密集连接的流动共享型空间[30]。因此,区域旅游经济发展是旅游要素流在地域单元内外部之间交互作用的结果(图 1)。一方面,区域旅游经济的运行发展首先是受区域单元内部资源、技术、人力资本等要素结构条件和制度因素所主导的[31]。旅游要素投入的增加,使得资源集聚程度、旅游吸引力、客流集散绝对优势越发显著,产生明显的溢出效应;各地域单元旅游要素差异化配置和资源结构的优化,形成区域单元的比较优势,获得旅游经济网络互补福利效应。另一方面,区域网络中拥有中心位置优势和经济辐射能力的地域单元,可以形成客流集散规模效益;通过与周边地域单元的关联关系和交流合作,可以形成旅游区域间信息、资源等方面的交互效应;地域单元因其在区域旅游经济网络中的控制优势和资源利用先导优势,形成旅游资源要素极化效应[32]。

|

图 1 复杂性理论下的区域旅游发展分析框架 Fig.1 Analysis Framework of Regional Tourism Development Based on Complexity Theory |

因此,区域旅游经济的发展过程就是作为核心层的内部要素结构与耦合层的外部关联网络之间动态转换提升的复杂演进过程[33]。同时,内外部二元复杂结构发展存在明显的权变逻辑[34],能否产生理想的协同效应会受到内外部多元社会经济环境情境因素的“组态效应”[35]影响。因此,区域旅游经济发展的多因素影响过程应以全局逻辑探究被解释结果的多因素引致组合[36]。

3 数据来源、研究方法及指标选取 3.1 数据来源网络信息大数据与传统数据的衔接利用,可以成为社会科学研究中映射人文经济和社会行为的重要方式,其兼容性也在较多的经验研究中得到了实证验证和支撑[17]。以2018年作为研究年份,旅游收入以及景区、从业人员、星级饭店、旅行社数量等统计数据来自《旅游统计年鉴》;人均GDP、交通客运量、地区网站数量、高等教育人口、地区进出口贸易总额等统计数据来自《中国统计年鉴》;政府支持力度指代变量来自各省市政府年度工作报告;旅游网络优势度所涉及的关键词搜索数据来自于百度指数。

3.2 研究方法 3.2.1 旅游网络优势度评价模型由于百度指数所具有明显的前兆效应[37],已经被证实与旅游流的相关关系明显[38]。因此,以百度关键词搜索量为数据统计基础,反映特定旅游需求所引致的百度旅游网络搜索关注度,构成表示某地旅游市场规模和出行需求潜力的旅游关联指数,以度量地区之间的旅游联系程度[39]。

综合运用“直接取词法”和“范围取词法”的方式,进行关键词范围选取[40]。首先,直接以“省份+旅游”的取词规范,进行第一轮关键词搜索;其次,以各省市5A级景区名称进行第二轮关键词搜索;再次,运用关键词推荐功能整理与前两轮搜索关键词密切相关的关键词,进行第三轮关键词搜索;最后,借鉴相关研究成果[41, 42],通过三轮关键词搜索数据加总确定两两地域单元之间的旅游关联水平,并记为一个31*31的有向矩阵。

文章引入旅游网络优势度[43]概念,运用社会网络分析中的中心度分析方法,多角度衡量旅游关联网络中节点的网络辐射优势、关联优势、控制优势等地位作用及关联水平特征。具体计算公式如下:

|

(1) |

|

(2) |

|

(3) |

式(1)中,Dei表示程度中心度,n表示与i直接关联地域单元数量,N表示最大可能连接数;式(2)中,CAPi-1表示接近中心度,dij表示i与j的捷径距离;式(3)中,Cbi表示中间中心度,bjk(i) 表示第三个区域i的控制能力,且i ≠ j ≠ k。

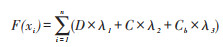

将3个中心度指标按照一致性原则进行标准化加总求和,以表征旅游经济网络优势度水平F(xi)。具体计算公式如下:

|

(4) |

式(4)中,D、C、Cb分别表示程度中心性、接近中心性和中间中心性的无量纲值,λ分别表示3个中心度的权重,根据重要程度均取值为1/3。

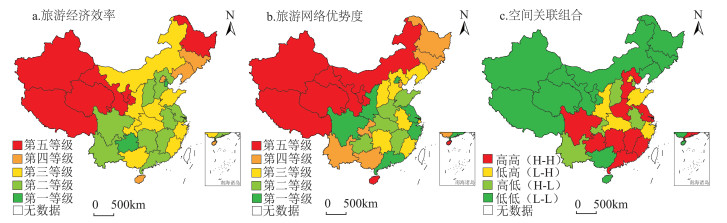

3.2.2 旅游经济效率评价模型数据包络分析(DEA)[44]是将某个旅游生产单元作为实际DMU,通过所有DMU生产状况与最佳前沿面进行比较,而得到旅游经济效率值的一种测度方法[13]。借鉴方叶林等人的模型改进思路,引入虚拟最优决策单元,规避有效决策单元过多的问题[9]。假设有n个p类输入变量和q类输出变量的DMU,Xj、Yj分别表示第j个DMU的输入变量和输出变量集合,虚拟最优决策单元DMUj+1取值为(min Xj, maxYj),即投入最小产出最大,其效率值为1。则改进后的DEA模型如下:

|

(5) |

土地和自然资源、劳动、资本作为常用的生产要素投入指标选取类别,对旅游经济效率评价具有借鉴意义。选取反映旅游资源禀赋水平的旅游景区数量、旅游从业人数、星级饭店及旅行社数量之和分别作为资源投入要素、劳动投入要素、资本投入要素[7, 9]。产出方面,选取过往研究中较为成熟且研究效果较为理想的旅游收入作为旅游经济效率产出衡量指标[45]。旅游经济效率投入与产出共计4个指标,符合样本数量需要大于或等于变量数量3倍的一般研究经验。

3.2.3 清晰集定性比较分析定性比较分析(qualitative comparative analysis,QCA)不仅是一种研究社会科学的技术性手段,更代表着一种全新的研究视角,是传统定性研究和定量研究的重要补充[46],可以探寻因果关系的复杂性,解决多维度、多变量复杂交互问题。而构型研究是描述具有相似战略、目标或结构的组织集合如何形成“结果等效性”模式或构象的一种全局逻辑研究。聚焦于分析阐述多种前因条件之间通过相互作用形成不同组合来解释结果变量,最终引致同样的结果[36]。其中,清晰集定性比较分析方法(csQCA)是定性比较分析中被广泛使用的一类。

3.3 前因条件变量选取本文尝试采用“交集”运算法则,得到“旅游经济效率—旅游网络优势度”集合数据。对于“旅游经济效率—旅游网络优势度”集合的影响前因条件因素,分别参考旅游经济效率和旅游经济空间网络两个方面的相关文献进行综合考虑,选取市场环境水平[9]、政府支持力度[7]、人力资本水平[47]、交通集散水平[9]、网络信息化水平[48]、区域开放程度[49]等6项指标作为影响区域旅游经济效率、网络优势度水平及二者协同发展的前因变量。

市场环境水平。较高的社会市场环境水平可以为区域旅游发展提供充足的资金投入、管理支撑以及旅游设施保障和客源市场空间,有助于提升旅游经济效率及网络优势度水平。选取人均GDP(元)加权计算作为市场环境水平指标的代理变量。

政府支持力度。政府对旅游产业内部结构和外部环境优化的关注程度越高,其发展效率及区域影响力也就越强。以各省政府年度工作报告中提及旅游的频次(次)作为政府支持力度指标的代理变量。

人力资本水平。劳动力的素质是一个地区旅游业发展效率水平提升、旅游服务市场化、旅游口碑提升至关重要的影响因素。以高等教育人口所占比重(%)作为人力资本水平指标的代理变量。

交通集散水平。交通可达性、客运周转能力的提升可直接给目的地带来旅游经济效益,并进一步影响其在客源市场网络中的影响程度和控制地位。选取交通客运量(万人)作为交通集散水平指标的代理变量。

网络信息化水平。信息化时代下旅游内部发展潜力与外部市场协同能力,在很大程度上与网络信息化水平密切相关。信息化建设不仅提供了信息关联渠道,也进一步增强区域市场整合水平。选取地区网站数量(万个)作为网络信息化水平指标的代理变量。

区域开放程度。开放水平在很大程度上影响该地区的区域旅游知名度、要素流动程度,直接关系到该地区与周边地区的旅游市场线路整合以及整体市场优化。以地区进出口贸易总额占地区生产总值比重(%)作为区域经济开放程度指标的代理变量。

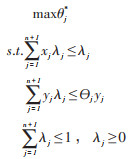

4 旅游经济效率与旅游网络优势度空间特征及关联组合分析 4.1 旅游经济效率分析对中国大陆31个省市旅游经济效率水平进行测度并进行空间可视化(图 2a)。我国大陆31个省市旅游经济综合效率、技术效率、规模效率均值分别为0.116、0.440、0.386,旅游经济综合效率受纯技术效率驱动影响程度显著,一定程度上表明中国旅游业整体发展处于由粗放式阶段向集约化和内涵式发展阶段转型期。从等级水平来看,旅游经济效率高、中、低等级分别占比42%、26%、32%,表现出强弱差异非均衡发展态势。

|

图 2 我国大陆省市旅游经济效率与旅游网络优势度空间格局 Fig.2 The Spatial Pattern of Tourism Economic Efficiency and Tourism Network Dominance in Mainland China 注:基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2019)1825的1:4800万标准地图制作,底图无修改。 |

从空间分布来看,我国大陆省市旅游经济效率整体呈现东西高低分化、南北高低相间空间分布格局。以北部沿海、东部沿海、南部沿海、长江中游、大西南等区域为高等级发展核心区域,且向东北、西北地区梯次递减,表现出明显的旅游经济效率高水平地区集中连片辐射扩散的空间趋势,并出现西北、东北地区两大旅游经济效率洼地。进一步从东部、中部、西部、东北四大板块来看,分别表现出综合效率、技术效率、规模效率3个效率指标,东部>中部>东北>西部、东部>中部>西部>东北、西部>东北>东部>中部的区域差异特征。我国东部、中部地区的技术效率明显大于规模效率,表明东中部地区省份基本形成技术驱动型旅游经济增长模式;而西部、东北地区与东中部地区截然相反,规模效率均大于纯技术效率,表明当前西部地区的粗放型增长方式仍占据一定地位,旅游发展亟需转型升级。

4.2 旅游网络优势度分析对中国大陆31个省市旅游网络优势度水平进行测度并进行空间可视化(图 2b)。从等级水平来看,我国大陆省市旅游网络优势度水平差异明显,高旅游网络优势度与低旅游网络优势度地区占比较大,不均衡极化发展特征明显。

从空间分布来看,我国大陆省市旅游网络优势度表现出明显的多组团形态的板块化连片空间分布格局。形成以北京为核心的北部高旅游网络关联优势区域,以江苏、浙江为核心的东部高旅游网络关联优势区域,以广东为核心的南部高旅游网络关联优势区域,以四川、陕西为核心的西部高旅游网络关联优势区域。以上4个高优势地区凭借其高度开放的旅游经济、交通区位以及网络化市场协同整合优势,成为最具旅游网络集散和关联优势的省域单元。网络关联优势度水平由四核心地区向中部地区省市梯次下降。中部地区省市凭借相对优越的交通优势,且自身旅游资源丰富,在旅游流关联网络中获得了较大结构优势。西北、西南、东北等低水平旅游网络关联地区连片发展特征明显,表现出一定程度的旅游网络优势水平的“塌陷”和“低谷”。该地区省市但受制于交通、区位等方面的不足,在旅游整体网络中的劣势日益显著,只能“依附”于高优势度地区,承接旅游要素流的溢出扩散。

4.3 旅游经济效率与旅游网络优势度空间关联组合分析前述两组异源数据相关系数在0.8以上,具有较好的兼容性,可以进行关联组合分析。对我国大陆31个省市旅游经济效率与旅游网络优势度的空间组合进行四类型划分(图 2c)。分别为江苏、上海、福建、广东、江西、湖南、贵州、四川、河北、河南等高旅游经济效率—高旅游网络优势度区(H—H),天津、山西、安徽、重庆、云南等高旅游经济效率—低旅游网络优势度区(H—L),北京、山东、陕西、湖北、浙江等低旅游经济效率—高旅游网络优势度区(L—H),黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、甘肃、青海、西藏、新疆、广西、海南等低旅游经济效率—低旅游网络优势度区(L—L)。四类组合分别占比32%、16%、16%、36%,H—H和L—L两组合类型占比大,H—L和L—H两组合类型占比小,两极分化格局明显。双高型组合省市主要分布在长江流域地区和华北地区,而双低型省市主要集中在我国西北地区和东北地区,其余两种类型呈散点状空间分布。

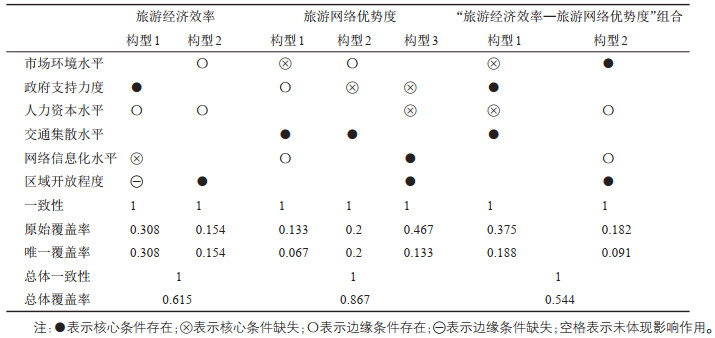

5 旅游经济效率与旅游网络优势度影响因素构型分析 5.1 必要条件分析采用“均值锚点”二分赋值法,建立基于布尔代数的旅游经济效率、旅游网络优势度、“旅游经济效率—旅游网络优势度”组合的csQCA运算数据表。根据表 1所示的单个因素必要性检验结果,3组6个前因变量一致性均小于0.9,可以进行构型分析(表 1)。

| 表 1 单前因条件必要性检验 Tab.1 Necessity Test of Single Antecedent Condition |

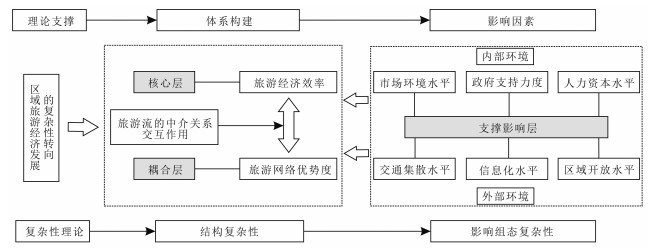

选择中间解对构型组合进行分析,并通过对比中间解与精简解的嵌套关系,识别构型中的核心条件和边缘条件[34],找出旅游经济效率、旅游网络优势度及其协同发展的有效路径模式(表 2)。

| 表 2 前因条件构型解释分析 Tab.2 Antecedent Configuration Interpretation Analysis |

对比表 2发现,旅游经济效率、旅游网络优势度、“旅游经济效率—旅游网络优势度”组合的解释构型组合分别有2、3、2种。3组构型组合的整体覆盖率分别为0.615、0.867、0.544,说明以上构型组合可以解释我国61.5%、86.7%、54.4%的省份案例;3组构型组合中的每一种构型组合原覆盖率在0.154—0.308、0.133—0.467、0.182—0.375之间,说明并不存在某一种组合能解释所有个案省份,而是在某一“特定情境”下受某些条件组合影响的。

5.2.1 旅游经济效率单一维度影响构型构型1显示出以高政府支持力度和低网络信息化水平为核心条件,互补高人力资本水平、低区域开放程度为边缘条件,可以产生高区域旅游经济效率。该情形说明在网络信息化水平不高且区域开放程度和交通集散水平不足的外部环境劣势地区,通过增强政府对旅游产业发展支持力度,不断地优化调整旅游产业结构,提升劳动力素质水平,形成政府主导的内部挖潜型旅游经济效率增长模式。例如:重庆市通过出台《关于加快全域旅游发展的意见》及配套实施方案,强化旅游综合统筹、产业促进与公共服务职能,符合该构型的政府主导典型特征。

构型2显示高区域开放程度为核心条件,互补高市场环境水平和高人力资本水平为边缘条件,同样可以产生高区域旅游经济效率。该情形说明当内部政府支持作用效果不明显时,可以较好的内部市场环境为依托,借助区域开放优势和周边高等级旅游势能区的外溢效应,完成旅游客源市场的“引进来”,实现旅游经济效率的提升。同时,该情形在一定程度上体现出内外部市场大环境的互补互促特点,形成市场环境支撑下的外向型驱动模式。例如,天津依托于京津冀一体化内外部区域环境优势以及高开放程度,实现外部优势内化带动自身旅游经济效率的提升。

5.2.2 旅游网络优势度单一维度影响构型构型1显示高交通集散水平和低市场环境水平为核心条件,互补高政府支持力度和高网络信息化水平为边缘条件,可以成为形成高旅游网络优势度的可行路径。该情形说明当区域市场环境水平偏低而产生约束效应时,可以借助交通通达性所带来的高集散优势水平,辅助以政府的市场主导地位和针对性的网络信息化建设,形成政府和信息化助力下的交通主导型驱动模式。该模式也体现出交通作为区域旅游外部关联发展的影响因素之一,可以成为旅游经济网络发展的单核心主导前因条件,且“交通+网络”的线上、线下双因素可以实现互利共生。例如:河南省充分发挥综合交通运输体系长板优势,并主打“河南老家”旅游品牌,形成区域旅游网络优势。

构型2显示高交通集散水平和低政府支持力度为核心条件,互补高市场环境水平为边缘条件,可以成为形成高旅游网络优势度的可行路径。该情形说明当某地区在政府支持力度明显不足情境下,依靠市场这一“看不见的手”的调节作用和交通集散优势度,同样可以形成明显的旅游网络优势度,表现为典型的市场环境助力下的交通主导型模式。例如:湖北省作为我国重要交通枢纽省份,借助省内良好的经济发展环境,形成明显的区域旅游市场集散优势和旅游关联网络控制地位。此外,对比构型1发现,在旅游网络优势度单一维度的交通主导模式下,市场环境和政府主导表现出一定的挤出效应。

构型3显示高网络信息化水平、高区域开放程度、低政府支持力度和低人力资本水平为核心条件,可以成为形成高旅游网络优势度的可行路径。该情形说明在内部旅游产业发展环境整体支撑力度不足,交通带动作用不明显的情况下,区域旅游单元可以充分借助其区域开放优势和系统化的网络平台建设,形成外部双因素驱动模式。例如:福建省充分发挥其外部区域旅游市场的协同优势,主动融入广东、浙江沿海旅游廊道,形成典型的外部依托型旅游经济网络发展路径。

5.2.3 旅游经济效率与旅游网络优势度组合影响构型构型1显示高政府支持力度、高交通集散水平、低市场环境水平、低人力资本水平为核心条件,可以实现高旅游经济效率与高旅游网络优势度协同发展。该情形说明在整体市场环境水平偏弱且存在人力资本不足等明显短板的内部环境下,通过政府这一“看得见的手”引导交通网络提升以带动内外部市场联动,可以实现旅游经济效率与旅游网络优势度的共生发展,形成“政府+交通”的内外部双轮驱动模式。例如:贵州省作为我国西部欠发达地区,通过“加大交通基础设施建设力度”这一政策导向,倒逼形成多元立体旅游交通网络,进而带动区域旅游经济结构优化和外部旅游流的充分集散流动,逐步实现旅游业井喷式增长。

构型2显示高市场环境水平和高区域开放程度为核心条件,互补高人力资本水平和高网络信息化水平为边缘条件,可以实现高旅游经济效率与高旅游网络优势度协同发展。该情形说明在内部市场环境与外部市场环境双元优势逻辑下,可以不断地形成人力资本、信息化建设等要素结构的多元性互动累积关联效应,实现旅游产业内部效率提升和外部网络环境强化的持续动态耦合,属于内外部市场环境双元逻辑驱动型模式。该情形反映出内部市场和外部开放环境影响因素受益于彼此的存在,产生协同增强效应,表现出典型的完全互利共栖关系。例如:上海市依靠其外联内承优势,使得其公共服务及产业要素水平等多方面供给侧结构与市场匹配度高,长期保持旅游经济效率与旅游经济网络优势地位。

6 结论与讨论 6.1 结论构建旅游经济效率及旅游网络优势度评价模型,对我国31个省市旅游经济效率、旅游网络优势度及其关联组合进行测度分析。并进一步运用csQCA方法,对内外部影响因素进行集合构型分析。总结全文得出以下主要结论:

(1)我国省域旅游经济效率呈现东西高低分化、南北高低相间的空间分布格局,以北部沿海、东部沿海、南部沿海、长江中游、大西南等区域为高等级发展核心区域,向东北、西北地区梯次递减;我国省域旅游网络关联优势表现出明显的多组团形态的板块连片化空间分布格局;旅游经济效率与旅游网络优势度空间组合的双高型组合省市主要分布在长江流域地区和华北地区,而双低型省市主要集中在我国西北地区和东北地区,其余两种类型呈散点状空间分布。

(2)市场环境水平、政府支持力度、人力资本水平、交通集散水平、区域开放程度、网络信息化水平等多因素,组合产生高旅游经济效率、高旅游网络优势度以及二者的协同发展的7种构型驱动模式。其一,区域旅游经济高效率发展包括内部潜力培育模式和外部环境依赖模式等两种模式;其二,区域旅游网络高优势度发展包括政府和信息化助力下的交通主导型驱动模式、市场环境助力下的交通主导型模式以及“区域对外开放+网络信息化建设”外部双因素驱动模式等三种模式;其三,区域旅游经济效率与旅游网络优势度的协同发展主要表现为两种典型模式,即内外部基础环境均较为薄弱的政府“帮助之手”和交通强势引流内外部双轮驱动模式以及内部市场环境与外部市场环境双元优势逻辑下的要素结构多元互动关联模式。

6.2 讨论(1)本文以“现象描述”及“影响机理”两部分作为递进式研究脉络。①在现象描述分析部分,关于我国在综合效率、纯技术效率、规模效率三个旅游经济效率维度的实证分析,与过往类似研究结论基本保持一致,进一步证实了我国东部、中部、东北、西部地区板块间的旅游经济效率空间分布以及驱动模式差异的现实问题[7],并支撑了“当前我国旅游业增长模式正处于由粗放型向集约化发展的转型阶段”重要发展论断[9];关于我国旅游网络优势度的实证分析,将过往聚焦于属性维度的关系研究延展到旅游流整体网络维度。分析表明多维旅游流在全国范围层面的关联空间具有明显的相似性,形成沿海地区较高、西部地区较低及中部地区相间分布的多板块格局[43]。②在影响机理部分,对于区域空间经济问题的研究从着眼于内部发展到现在的关注外部联系已成趋势。而从区域旅游经济发展的内部效率和外部网络优势两个重要维度,指出区域旅游经济发展作为一个复杂性系统问题,其复杂性表现在核心层、耦合层的演化结构复杂特征以及影响因素的组态复杂性特征等两个方面,则是对过往研究的一种发展和深化[32]。③在影响模式研究方法上,定性比较分析方法在很大程度上弥补了传统影响因素分析的缺陷[35],也进一步阐述了各因素在不同影响模式中的决定、主导、辅助地位以及共栖、共生、互补等相互关系。这从实证角度验证了人文地理学研究方法总体上也经历了“定性—定量—定性与定量相结合”的发展历程[30],可以为今后的区域旅游经济单元多视角研究提供更加细粒度的理论参考和分析范式。

(2)本文的研究在以下几个方面还存在不足。在数据来源及处理方面,本文在网络优势度分析中运用了以百度指数表征的旅游关联指数作为替代,且以网络数据作为优势度的衡量指标与以统计数据作为经济效率的衡量指标进行关联分析,其数据兼容性问题尚需进一步的深化探讨。因此,今后对于地理空间关系网络数据的挖掘和获取成为深化本研究的关键前提;在csQCA构型分析方面,鉴于现今csQCA分析的动态演化分析功能仍有待完善,故本研究只进行了静态数据分析,无法观察因素的影响时序变化“轨迹”。未来应更加关注方法的更新并着眼于研究区域旅游经济单元发展的影响因素的构型组合变化。

| [1] |

王坤, 黄震方, 陶玉国, 等. 区域城市旅游效率的空间特征及溢出效应分析——以长三角为例[J]. 经济地理, 2013, 33(4): 161-167. [Wang Kun, Huang Zhenfang, Tao Yuguo, et al. Study on spatial characteristics and spillover effects of urban tourism efficiency: A case of Yangtze River Delta[J]. Economic Geography, 2013, 33(4): 161-167.] |

| [2] |

马晓龙. 国内外旅游效率研究进展与趋势综述[J]. 人文地理, 2012, 27(3): 11-17. [Ma Xiaolong. Progress and trend of tourism efficiency research home and abroad[J]. Human Geography, 2012, 27(3): 11-17. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2012.03.003] |

| [3] |

Huang Y H, Mesak H I, Hsu M K, et al. Dynamic efficiency assessment of the Chinese hotel industry[J]. Journal of business research, 2012, 65(1): 59-67. DOI:10.1016/j.jbusres.2011.07.015 |

| [4] |

Ramón F. Efficiency of travel agencies: A case study of Alicante, Spain[J]. Tourism Management, 2009, 32(1): 75-87. |

| [5] |

曹芳东, 黄震方, 余凤龙, 等. 国家级风景名胜区旅游效率空间格局动态演化及其驱动机制[J]. 地理研究, 2014, 33(6): 1151-1166. [Cao Fangdong, Huang Zhenfang, Yu Fenglong, et al. The spatial evolution of travel efficiency of China's national scenic areas and its driving mechanism[J]. Geographical Research, 2014, 33(6): 1151-1166.] |

| [6] |

张蕾, 陈雯, 薛俊菲. 基于参数法的国内上市机场规模效率评估[J]. 地理研究, 2012, 31(4): 701-710. [Zhang Lei, Chen Wen, Xue Junfei. The research on the scale efficiency of Chinese listed airports based on parametric approach[J]. Geographical Research, 2012, 31(4): 701-710.] |

| [7] |

王胜鹏, 冯娟, 谢双玉, 等. 中国旅游业发展效率时空分异及影响因素研究[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 2020, 54(2): 279-290. [Wang Shengpeng, Feng Juan, Xie Shuangyu, et al. Research on the temporal-spatial pattern of China's tourism development efficiency and its factors[J]. Journal of Central China Normal University(Nat. Sci), 2020, 54(2): 279-290.] |

| [8] |

周骁, 李江风, 姚尧, 等. 贵州省旅游效率时空演变及影响因素分析[J]. 地域研究与开发, 2020, 39(2): 88-93. [Zhou Xiao, Li Jiangfeng, Yao Yao, et al. Spatial-temporal evolution and influencing factors of tourism efficiency in Guizhou province[J]. Areal Research and Development, 2020, 39(2): 88-93. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2020.02.016] |

| [9] |

方叶林, 黄震方, 王芳, 等. 中国大陆省际旅游效率时空演化及其俱乐部趋同研究[J]. 地理科学进展, 2018, 37(10): 1392-1404. [Fang Yelin, Huang Zhenfang, Wang Fang, et al. Spatiotemporal evolution of provincial tourism efficiency and its club convergence in the Chinese mainland[J]. Progress in Geography, 2018, 37(10): 1392-1404.] |

| [10] |

龚艳, 张阳, 唐承财. 长江经济带旅游业效率测度及影响因素研究[J]. 华东经济管理, 2016, 30(9): 66-74. [Gong Yan, Zhang Yang, Tang Chengcai. Spatiotemporal evolution of provincial tourism efficiency and its club convergence in the Chinese mainland[J]. East China Economic Management, 2016, 30(9): 66-74. DOI:10.3969/j.issn.1007-5097.2016.09.010] |

| [11] |

胡亚光. 中国旅游产业效率区域评价及其解构分析——基于SFA的实证研究[J]. 当代财经, 2019(10): 107-119. [Hu Yaguang. Regional evaluation of China's tourism industry efficiency and its deconstruction analysis: An empirical study based on SFA[J]. Contemporary Finance and Economics, 2019(10): 107-119.] |

| [12] |

邓洪波, 陆林. 基于DEA模型的安徽省城市旅游效率研究[J]. 自然资源学报, 2014, 29(2): 313-323. [Deng Hongbo, Lu Lin. The urban tourism efficiencies of cities in Anhui province based on DEA model[J]. Journal of Natural Resources, 2014, 29(2): 313-323.] |

| [13] |

赵松松, 王兆峰. 区域旅游发展规模与效率时空动态演化及耦合研究——以湖南省14地市(州)为例[J]. 长江流域资源与环境, 2019, 28(10): 2386-2396. [Zhao Songsong, Wang Zhaofeng. Spatial and temporal dynamic evolution and coupling relationship of regional tourism development scale and efficiency: A case study of 14 cities and municipalities in Hunan province[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2019, 28(10): 2386-2396.] |

| [14] |

轩源, 周年兴, 杨虹霓. 耦合协调视角下旅游效率与经济发展水平的时空格局演变——以江苏省为例[J]. 南京师大学报(自然科学版), 2020, 43(2): 70-77. [Xuan Yuan, Zhou Nianxing, Yang Hongni. The spatio-temporal pattern evolution of tourism efficiency and economic development level from the perspective of coupling coordination: A case study of Jiangsu province[J]. Journal of NanJing Normal University (Natural Science Edition), 2020, 43(2): 70-77. DOI:10.3969/j.issn.1001-4616.2020.02.012] |

| [15] |

王俊, 夏杰长. 中国省域旅游经济空间网络结构及其影响因素研究——基于QAP方法的考察[J]. 旅游学刊, 2018, 33(9): 13-25. [Wang Jun, Xia Jiechang. Study on the spatial network structure of the tourism economy in China and its influencing factors: Investigation of QAP method[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(9): 13-25. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2018.09.007] |

| [16] |

王馨, 管卫华. 江苏旅游经济联系的空间结构及其驱动机制研究[J]. 现代城市研究, 2018(10): 45-51. [Wang Xin, Guan Weihua. Research on the spatial structure and mechanism of tourism economy in Jiangsu province[J]. Modern Urban Studies, 2018(10): 45-51. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2018.10.006] |

| [17] |

周慧玲, 王甫园. 基于修正引力模型的中国省际旅游者流空间网络结构特征[J]. 地理研究, 2020, 39(3): 669-681. [Zhou Huiling, Wang Fuyuan. Research on structure characteristics of the inter-provincial tourist flow spatial network in China based on the modified gravity model[J]. Geographical Research, 2020, 39(3): 669-681.] |

| [18] |

王凯, 甘畅, 杨亚萍, 等. 长江中游城市群市域旅游经济网络结构演变及其驱动因素[J]. 地理与地理信息科学, 2019, 35(5): 118-125. [Wang Kai, Gan Chang, Yang Yaping, et al. Evolution and driving factors of urban tourism economic network structure in urban agglomeration in the middle reaches of the Yangtze River[J]. Geography and Geo-Information Science, 2019, 35(5): 118-125. DOI:10.3969/j.issn.1672-0504.2019.05.019] |

| [19] |

孙勇, 史春云, 唐雯雯, 等. 云南省旅游线路网络与空间结构特征[J]. 人文地理, 2016, 31(1): 147-153, 160. [Sun Yong, Shi Chunyun, Tang Wenwen, et al. Research on the spatial network characteristics of travel itinerary in Yunnan province[J]. Human Geography, 2016, 31(1): 147-153, 160. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2016.01.121] |

| [20] |

方叶林, 黄震方, 涂玮. 社会网络视角下长三角城市旅游经济空间差异[J]. 热带地理, 2013, 33(2): 212-218. [Fang Yelin, Huang Zhenfang, Tu Wei. Spatial differences of tourism economy in Yangtze River Delta from the perspective of social network[J]. Tropical Geography, 2013, 33(2): 212-218.] |

| [21] |

闫闪闪, 靳诚. 洛阳城区旅游流空间网络结构特征[J]. 地理科学, 2019, 39(10): 1602-1611. [Yan Shanshan, Jin Cheng. Characteristics of spatial network structure of tourist flow in urban area of Luoyang[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(10): 1602-1611.] |

| [22] |

朱冬芳, 陆林, 虞虎. 基于旅游经济网络视角的长江三角洲都市圈旅游地角色[J]. 经济地理, 2012, 32(4): 149-154, 135. [Zhu Dongfang, Lu Lin, Yu Hu. Analysis on the roles of tourism destinations in the Yangtze River Delta metropolitan area: Based on the perspective of tourism economy[J]. Economic Geography, 2012, 32(4): 149-154, 135.] |

| [23] |

彭红松, 陆林, 路幸福, 等. 基于旅游客流的跨界旅游区空间网络结构优化——以泸沽湖为例[J]. 地理科学进展, 2014, 33(3): 422-431. [Peng Hongsong, Lu Lin, Lu Xingfu, et al. The network structure of cross-border tourism flow based on the social network method: A case of Lugu lake region[J]. Scientia Geographica Sinica, 2014, 33(3): 422-431.] |

| [24] |

路德维希·冯·贝塔朗菲. 一般系统论: 基础、发展和应用[M]. 林康义, 魏宏森, 译. 北京: 清华大学出版社, 1987: 185-191. [Bertalanffy L V. General Systems Theory: Foundation, Development and Application[M]. Lin Kangyi, Wei Hongsen, trans. Beijing: Tsinghua University Press, 1987: 185-191.]

|

| [25] |

陆以勤, 韦岗. 从复杂性科学再认识科学的简单性原则[J]. 自然辩证法研究, 1996, 12(11): 22-26. [Lu Yiqin, Wei Gang. From complexity science to understanding the principle of simplicity of science[J]. The Study of Natural Dialectics, 1996, 12(11): 22-26.] |

| [26] |

埃德加·莫兰. 复杂思想: 自觉的科学[M]. 陈一壮, 译. 北京: 北京大学出版社, 2001: 149-150. [Moran E. Complex Thoughts: Conscious Science[M]. Chen Yizhuang, trans. Beijing: Peking University Press, 2001: 149-150.]

|

| [27] |

马晓龙, 保继刚. 基于数据包络分析的中国主要城市旅游效率评价[J]. 资源科学, 2010, 32(1): 88-97. [Ma Xiaolong, Bao Jigang. An evaluation on the efficiency of Chinese primary tourism cites based on the data envelopment analysis[J]. Resources Science, 2010, 32(1): 88-97.] |

| [28] |

江旭. 社会科学的复杂性转向——基于埃德加·莫兰的复杂性理论[J]. 系统科学学报, 2018, 26(3): 20-24, 42. [Jiang Xu. The "complexity turn" of social science: Based on the complexity theory of Edgar Morin[J]. Journal of Systems Science, 2018, 26(3): 20-24, 42.] |

| [29] |

范香花, 程励. 共享视角下乡村旅游社区居民旅游支持度的复杂性——基于fsQCA方法的分析[J]. 旅游学刊, 2020, 35(4): 36-50. [Fan Xianghua, Cheng Li. The complexity of residents' support for rural tourism development based on shared perspective: Using the fsQCA approach[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(4): 36-50.] |

| [30] |

甄峰, 秦萧, 席广亮. 信息时代的地理学与人文地理学创新[J]. 地理科学, 2015, 35(1): 11-18. [Zhen Feng, Qin Xiao, Xi Guangliang. The innovation of geography and human geography in the information era[J]. Scientia Geographica Sinica, 2015, 35(1): 11-18.] |

| [31] |

马良华. 经济发展问题的复杂性和理论的创新突破[J]. 社会科学战线, 2014(2): 47-53. [Ma Lianghua. The complexity of economic development problems and the innovation breakthrough of theory[J]. Social Science Front, 2014(2): 47-53.] |

| [32] |

郑蔚. 基于复杂性理论的城市经济网络研究进展与展望[J]. 地理科学进展, 2015, 34(6): 676-686. [Zheng Wei. Research progress and development trend in urban economic network study based on complexity theory[J]. Progress in Geography, 2015, 34(6): 676-686.] |

| [33] |

于洪雁, 王群勇, 刘继生. 供给侧结构性改革背景下中国旅游供需耦合协调度及其时空特征[J]. 旅游科学, 2018, 32(5): 1-13. [Yu Hongyan, Wang Qunyong, Liu Jisheng. The temporal and spatial characteristics of coupling coordination of tourism supply and demand in China in the background of supply-side structural reform[J]. Tourism Science, 2018, 32(5): 1-13.] |

| [34] |

吕峰, 梁琬曈, 张峰. 效率还是效果: 复杂环境下企业创新的权衡[J]. 南开管理评论, 2018, 21(5): 188-199. [Lv Feng, Liang Wantong, Zhang Feng. Efficiency versus effectiveness: A trade-off of firm innovation under the complex environments[J]. Nankai Business Review, 2018, 21(5): 188-199. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2018.05.019] |

| [35] |

杜运周, 贾良定. 组态视角与定性比较分析(QCA): 管理学研究的一条新道路[J]. 管理世界, 2017(6): 155-167. [Du Yunzhou, Jia Liangding. Configuration perspective and qualitative comparative analysis (QCA): A new road in management research[J]. Management World, 2017(6): 155-167. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2017.06.011] |

| [36] |

张驰, 郑晓杰, 王凤彬. 定性比较分析法在管理学构型研究中的应用: 述评与展望[J]. 外国经济与管理, 2017, 39(4): 68-83. [Zhang Chi, Zheng Xiaojie, Wang Fengbin. The application of qualitative comparative analysis(QCA) in configuration research in business administration Field: Commentary and future directions[J]. Foreign Economics & Management, 2017, 39(4): 68-83.] |

| [37] |

李山, 邱荣旭, 陈玲. 基于百度指数的旅游景区络空间关注度: 时间分布及其前兆效应[J]. 地理与地理信息科学, 2008(6): 102-107. [Li Shan, Qiu Rongxu, Chen Ling. Cyberspace attention of tourist attractions based on Baidu index: Temporal distribution and precursor effect[J]. Geography and Geo-Information Science, 2008(6): 102-107.] |

| [38] |

黄先开, 张丽峰, 丁于思. 百度指数与旅游景区游客量的关系及预测研究——以北京故宫为例[J]. 旅游学刊, 2013, 28(11): 93-100. [Huang Xiankai, Zhang Lifeng, Ding Yusi. Study on the predictive and relationship between tourist attractions and the Baidu index: A case study of the Forbidden City[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(11): 93-100.] |

| [39] |

梅大伟, 修春亮, 冯兴华. 中国城市信息网络结构演变特征及驱动因素分析[J]. 世界地理研究, 2020, 29(4): 717-727. [Mei Dawei, Xiu Chunliang, Feng Xinghua. Analysis on the evolution characteristics and driving factors of urban information network structure in China[J]. World Regional Studies, 2020, 29(4): 717-727. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2020.04.2019284] |

| [40] |

陆利军, 戴湘毅. 基于百度指数的湖南旅游目的地城市旅游者网络关注度及其空间格局研究[J]. 长江流域资源与环境, 2020, 29(4): 836-849. [Lu Lijun, Dai Xiangyi. Research on the tourist network attention and spatial pattern of tourist destination cities in Hunan based on the Baidu index[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2020, 29(4): 836-849.] |

| [41] |

周慧玲, 许春晓. 中国城市旅游信息流空间网络结构特征分析[J]. 统计与决策, 2019, 35(20): 91-94. [Zhou Huiling, Xu Chunxiao. Analysis on spatial network structure's characteristics of China's urban tourism information flow[J]. Statistics and Decision-Making, 2019, 35(20): 91-94.] |

| [42] |

徐菁, 靳诚. 中国省域间旅游关注网络格局及其影响因素空间异质性分析[J]. 旅游学刊, 2020, 35(6): 14-24. [Xu Jing, Jin Cheng. Analysis of network patterns and spatial heterogeneity of influencing factors of inter-provincial tourism attention in China[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(6): 14-24.] |

| [43] |

王钊, 李涛, 杨山. 中国省际入境旅游集散优势度与旅游经济效率的空间关系[J]. 地理研究, 2020, 39(4): 892-906. [Wang Zhao, Li Tao, Yang Shan. Spatial relationship between inbound tourist distribution superiority and tourism economic efficiency among provinces in China[J]. Geographical Research, 2020, 39(4): 892-906.] |

| [44] |

梁流涛, 杨建涛. 中国旅游业技术效率及其分解的时空格局——基于DEA模型的研究[J]. 地理研究, 2012, 31(8): 1422-1430. [Liang Liutao, Yang Jiantao. Analysis of the tourism efficiency and its decomposition based on DEA[J]. Geographical Research, 2012, 31(8): 1422-1430.] |

| [45] |

骆泽顺. 旅游业效率评价与空间差异[M]. 北京: 旅游教育出版社, 2019: 151. [Luo Zeshun. Evaluation on Tourism Efficiency and Its Spatial Difference[M]. Beijing: Tourism Education Press, 2019: 151.]

|

| [46] |

夏鑫, 何建民, 刘嘉毅. 定性比较分析的研究逻辑——兼论其对经济管理学研究的启示[J]. 财经研究, 2014, 40(10): 97-107. [Xia Xin, He Jianmin, Liu Jiayi. Research logic of qualitative comparative analysis: On its implications for economic management research[J]. Journal of Finance and Economics, 2014, 40(10): 97-107.] |

| [47] |

胡宇娜, 梅林, 魏建国. 中国酒店业效率的时空演变及驱动机制[J]. 世界地理研究, 2017, 26(3): 114-123. [Hu Yuna, Mei Lin, Wei Jianguo. Industry efficiency of China's hotels: Time-space evolution and driving mechanism[J]. World Regional Studies, 2017, 26(3): 114-123. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2017.03.012] |

| [48] |

阮文奇, 张舒宁, 李勇泉, 等. 中国赴泰旅游需求时空分异及其影响因素[J]. 旅游学刊, 2019, 34(5): 76-89. [Ruan Wenqi, Zhang Shuning, Li Yongquan, et al. Spatiotemporal differentiation and influencing factors of Chinese's tourism demand to Thailand[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(5): 76-89.] |

| [49] |

贺建清. 经济开放、市场化与入境旅游发展——基于空间计量模型的分析[J]. 暨南学报(哲学社会科学版), 2015, 37(10): 153-160. [He Jianqing. Economic opening, marketization and inbound tourism development: Based on spatial measurement models[J]. Jinan Journal (Philosophy and Social Sciences), 2015, 37(10): 153-160. DOI:10.3969/j.issn.1000-5072.2015.10.018] |