科技革命带来的产业细化和分工深化是工业经济发展和成熟的标志之一。随着社会化分工协作水平的提升,产业经历由点及链再汇聚成面的一系列关系演变,产业关联网络就此形成。在产业关联网络中,关键的产业部门往往起着不成比例的重要作用,由于整个行业存在级联效应,部门冲击和部门间的相互作用可能产生相当大的总体波动[1, 2]。自2007—2008年全球金融危机爆发以来,部门间蔓延和风险传播促使以网络视角识别具有强大影响力的关键部门变得更加迫切和必要[3-5]。只有将产业置于各种联系构成的结构脉络中,才能更好的理解产业在整个宏观产业经济中的地位,并科学研判各产业关联部门在整体产业网络中的价值以及产业的整体变化规律。

Erdős和Rényi建立的随机图理论(Random Graph Theory)是现代复杂网络理论研究的起源[6]。通常连接拓扑被假设为是完全随机或完全规则的,但我们所认知的多数网络都属于中间状态,既可以像完全规则网络一样高度聚集,也可以像完全随机网络一样具有较小的特征路径长度。一般将这类网络定义为“小世界”网络[7],符合小世界特征是进行社会网络分析(SNA)的必要前提。网络分析法能够反映社会结构模式化的关系本质,在一定程度上可以补充甚至超越主流统计方法[8, 9],因此被称为20世纪40年代美国社会学研究的分水岭[10]。网络模型能够把结构概念化为各个行动者间的关系模型,并关注网络结构形态、产业间相互作用模式及其可能对组性能的影响[11, 12]。

产业关联理论又称为投入产出理论,侧重于分析行业之间中间产品投入产出的数量关系,是常见的物化劳动投入方式,确定了商品间劳动价值时间的比例关系[13]。产业链是各个产业部门之间基于一定的技术经济关联形成的链式关系,产业链之间的互相交织、加总融合呈现多层次的网络结构[14]。区域内部产业间存在着极其复杂的、直接或间接的产业关联关系,使得全部产业构成一个复杂网络系统[15],这意味着抽离产业个体所在的整体环境进行三次产业的独立研究[16-18]、链式分析[19, 20]以及基于投入产出表的产业关联分析[21, 22],均无法刻画行动者间错综复杂的网络联系,也无法揭示实体经济中产业关联现象的本质。产业复杂网络分析在揭示产业关联关系演化的深层过程中具有无法比拟的优势,为产业关联研究提供了全新思路[23]。网络分析法在产业研究中的应用[24-26],拓宽了产业研究的边界,丰富了产业研究的内容。然而,现有研究多局限于个体区域特定产业的关联分析,缺乏全产业间关联和区域间比较研究。

目前,中国的经济体量和影响力显著提升,但仍承担着全球产业链中大量低附加值产品的生产环节,导致关于中国所处发展阶段和发展水平类型的讨论日益激烈。因此,有必要将中国与发达经济体的产业关联网络演化模式进行比较研究,探寻产业关联网络的发展趋势是否具有规律性,讨论发展中经济体的发展阶段定位,并为中国寻找经验与启示。综上所述,考虑到中国和欧盟都属于当今世界的大经济体,且欧洲一体化进程极大消除了欧洲各国的地域分割与资源禀赋的残缺,欧盟内部国家间联系与中国省际间联系有相似之处,故本文将采用社会网络分析法对中国和欧盟的产业网络进行比较分析,在外部横向对比与内部纵向比较相结合的双维度视角下,探讨中欧产业网络的演化方向和发展模式的异同。

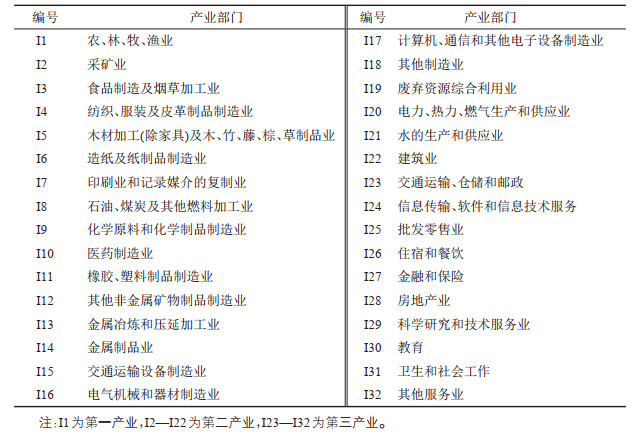

2 研究方法与数据 2.1 数据来源投入产出分析是一种基于投入产出关系描述行业间交互作用的方法,能够较好表征产业间关联关系[27]。采用中国和欧盟28国(由于研究期内英国未脱欧,故包含英国)的投入产出数据,分别构造产业强关联复杂网络。基于数据可得性,无法运用严格的同一时期投入产出数据,故中国选用2007、2012和2017年投入产出数据,欧盟则选用2007、2012及2014年数据进行对比分析。数据来源于国家统计局发布的《中国统计年鉴》和世界投入产出数据库(WIOD,2016版,http://www.wiod.org/home)。为了使中国与欧盟的产业分类口径一致,本文将两者的投入产出表分别合并为32个部门(表 1)。

| 表 1 中国与欧盟的产业部门 Tab.1 Sectors in China and EU |

产业关联网络以每一个产业部门作为网络中的一个节点,节点之间的边定义为某一部门在生产经营过程中单位总产出直接消耗其他部门的货物或服务的价值量。产业系统的边界定义为,中国和欧盟在生产过程中各自区域内部的产业间发生的货物及服务的互相消耗,不包括与其他国家产生的进出口贸易。区域经济在崛起和腾飞过程中,产业会发生类型多样化的横向扩张和产业链延长的纵向拓展[22],使得产业网络的稠密度极高,接近于全连接网络,这意味着众多的网络连接容易出现主体不突出的现象。因此,本文忽略权重较小的、不参与主要物质流动的边,仅针对产业的强关联关系进行提取和分析。产业强关联网络的构建过程如下:

首先,确定产业连接规则。目前多应用直接消耗系数[28, 29]作为产业间的连接规则。这是由于直接消耗系数是一个产业部门消耗其他部门货物或服务价值量占本部门总产出份额的表征,可消除因部门产业规模差异而导致消耗物质资源差异的产业规模影响。直接消耗系数矩阵A =(aij) 的计算方式如下:

|

(1) |

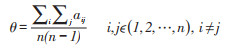

其次,阈值选择。关键在于二值化处理的阈值选择问题,阈值水平直接对网络密度水平产生影响。为了避免形成封闭的自环,本文将直接消耗系数矩阵的对角线元素Diag(aij) 统一归为0。设定阈值θ为直接消耗系数矩阵中剩余所有元素的平均值[30],具体计算公式如下:

|

(2) |

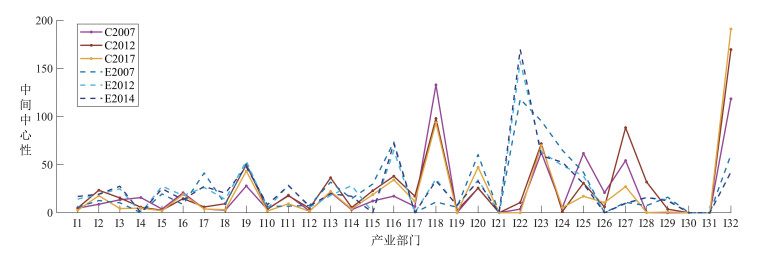

最后,构建产业强关联网络。将剔除对角线元素后的直接消耗系数矩阵进行二值化处理,构建邻接矩阵C =(cij)。邻接矩阵即表示以32个产业部门为网络节点,以产业间强关联关系为网络的边,规模为32的1-模有向无权网络。邻接矩阵的计算公式如下:

|

(3) |

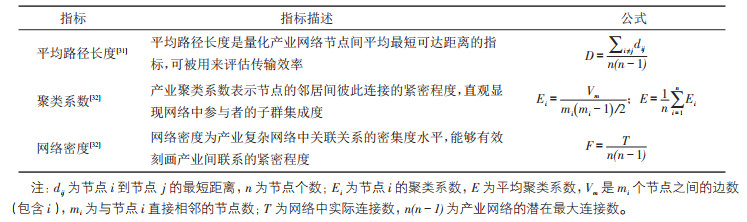

主要包括平均路径长度、聚类系数和网络密度等指标[31, 32](见表 2)。

| 表 2 整体层级上的网络系统度量指标 Tab.2 Evaluation Index of Network System at the Overall Level |

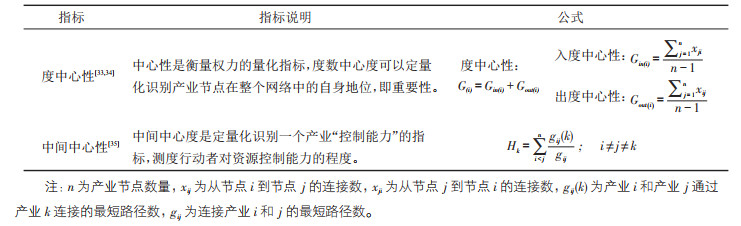

主要包括度中心性和中间中心性等指标[33-35](见表 3)。

| 表 3 个体层级上的网络系统度量指标 Tab.3 Evaluation Index of Network System at the Individual Level |

子群层面的分析主要采用Concor块模型分析法,这是一种研究网络位置模型的方法,是对社会角色的描述性代数分析[36]。Concor法是一种迭代相关收敛法,基于节点间相关系数进行计算,基于节点相关系数大小进行区块划分[31]。本文采用Concor法分析产业强关联网络中的块模型,以α-密度指标为标准确定各个块的取值,即可取值为1- 块或是0-块,得出像矩阵,从而构建产业关联块的结构图。

3 实证分析 3.1 产业强关联复杂网络系统的综合测度分析基于中国和欧盟的投入产出数据,分别构建产业强关联复杂网络模型,使用Gephi软件对产业强关联网络的综合指标进行测度(表 4)。较小的平均路径长度和较大的聚类系数表明中欧的产业强关联网络均具有小世界特征。因此,运用SNA对中欧产业强关联网络的拓扑特征进行量化分析是可行的。

| 表 4 中国与欧盟产业网络的综合测度指标值 Tab.4 Comprehensive Evaluation Index of the Industrial Network in China and EU |

在随时间推进的纵向维度下,中国2007—2017年产业强关联网络的平均路径长度和网络密度均呈现倒“U”型变化趋势,聚类系数呈现持续增长态势。欧盟2007—2014年的平均路径长度呈现正“U”型变化趋势,但幅度较小。聚类系数呈现先增加而后减小的波动,网络密度值小幅增加后保持不变。在横向比较视角下,发现欧盟的平均路径长度、聚类系数和网络密度均大于同时期的中国。上述结果表明,研究期内中国产业间物质和信息的传输效率显著优于欧盟,但欧盟产业间联系更加紧密,产业间协作水平和成团趋势均优于中国。欧盟网络综合测度的指标值变化幅度较中国更小,表明欧盟的产业网络整体已较为稳定,而中国的产业网络还处在不断调整适应的过程中。

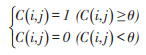

3.2 产业强关联复杂网络系统的个体层级分析中欧产业强关联网络结构图由Gephi软件按照FruchtermanReingold(区104,重力为10,速度为1)布局生成(图 1)。二者均为有向网络,方向线表示部门之间资本流向,节点面积反映了节点在网络中的度中心性演化趋势。中欧的产业强关联网络均属于稳定的复杂网络,产业间有多条连接路径,降低了网络碎片化的风险,且关联水平在加深。

|

图 1 中国与欧盟产业网络图 Fig.1 Industrial Network Diagrams of China and EU 注:绿色节点为第一产业,蓝色节点为第二产业,黄色节点为第三产业。 |

研究期内,中国呈现的主要特征是:产业强关联网络的中心枢纽位置出现明显的服务业与制造业换位现象,制造业展示出产业内升级的特征。具体而言,中国2007年的第三产业多位于网络系统的边缘,但自2012年起第三产业逐步向网络中心转移,节点度中心性也不断增大。服务业慢慢占据网络枢纽位置,成为产业强关联网络中的主导产业,对其他产业的控制权也在逐步增加。与这一深层演进特征相伴的,是中国于2012年在三次产业结构升级层面展示了重大转折,第二产业占GDP的份额开始下降,第三产业成为主导,自此标志着中国经济正式迈入“服务化”时代①。此外,制造业内部呈现了产业内升级的趋势。例如,虽然高端制造业I17在网络中的位置没有变化,但其在网络中的控制权有一定提升;中低端制造业中的I13由网络的边缘位置向网络内环移动,而低端制造业I5由网络内环向边缘移动。

研究期内,欧盟呈现的主要特征是:第三产业长期占据产业强关联网络中心,位于具有较大控制权的中心枢纽位置,且节点度中心性均较大且表现稳定。从三次产业结构特征来看,欧盟服务业高度发达,这也是工业经济成熟的重要标志之一。从产业强关联网络系统的特征来看,欧盟产业网络结构图中服务业节点的半径总是大于制造业节点半径,符合三次产业结构呈现的特点;同时,网络系统中服务业常年位于网络枢纽位置,说明服务业不仅占比较高,更重要的是对其他产业具有更强的控制能力。因此,中国服务业份额虽然已经超过第二产业,但其在产业强关联网络中所拥有的控制权较欧盟来说仍有较大的差距。这在很大程度上说明,产业强关联网络能够呈现关于产业发展更为细致的信息,不仅体现发展水平,同时包含发展质量的相关特征。

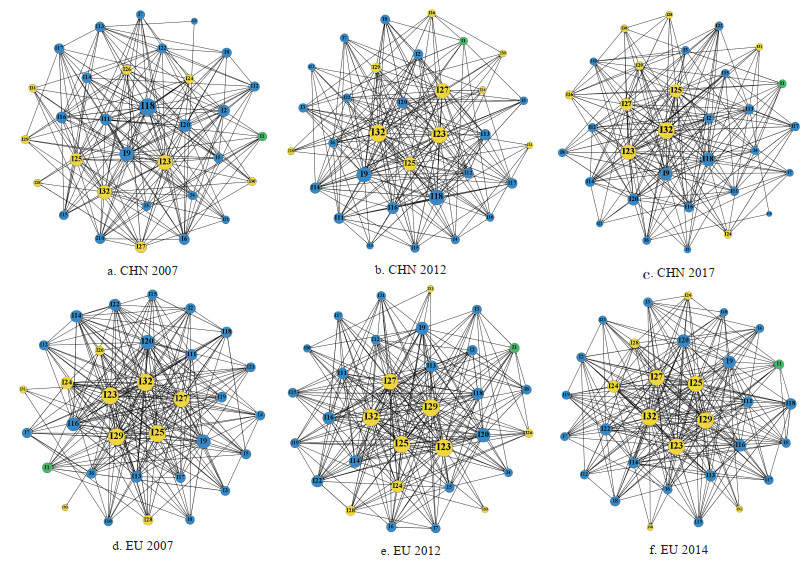

3.2.1 度中心性分析度中心性是“权力”的量化探究,其大小代表产业在整个宏观产业经济中所具有的影响力。中欧网络节点的度中心性结果如图 2所示。

|

图 2 中国与欧盟不同产业部门的入度中心性和出度中心性 Fig.2 In-degree Centrality (a) and Out-degree Centrality (b) of Different Sectors in China and EU |

(1)中国产业强关联网络的度中心性特征

中国的度中心性所呈现的突出特征为:制造业和服务业影响力的换位。第一,研究时段内,中国度中心性排名前十的产业中,超过60%的产业始终为第二产业,且制造业中大部分以中低端制造业为主。这表明制造业仍然是中国的主导产业,拥有更强的影响力。但是,主导产业中制造业的网络控制权有降低趋势,而服务业的控制权逐渐上升。制造业中I11和I16退出主导产业行列,第三产业中分配性服务业I25、生产性服务业中的I27及I32产业度中心性的排名均有不同程度的提升,产业发展的引擎发生了显著变化。第二,2007—2017年,中国产业强关联网络中有超过53%的节点度中心性增长率为正。其中,80%的第三产业度中心性增长率为正,表明中国绝大多数第三产业部门对于整个网络的控制能力在逐步提升,初步显现服务业主导经济全局的势头。

中国典型制造业多位于产业链下游,呈现前向需求大于后向供给的特点,但具体的影响效应和网络地位存在差异。第一,以I10和I17部门为代表的高端制造业,入度中心性均大于出度中心性,表明中国高端制造业部门需要上游部门投入更多的物质,但仅向有限的几个下游部门输出,位于整个产业链的下游位置。这意味着高端制造业部门在促进产业共生发展中发挥重要作用,此部门的迅速发展将会对上游部门产生更多的需求,拉动更多产业部门协同发展。第二,以I5、I6、I12、I15和I22等部门为代表的制造业,同样呈现入度中心性远大于出度中心性的特征,也可被认为是促进产业强关联网络内部循环经济的重要部门。其中,建筑业入度中心性和出度中心性的差值最为悬殊;建筑业连续三个观察期内出度中心性的变化为1-1-0,而入度中心性始终保持较高水平。这主要是由于建筑业的产品多用于最终消费,而较少作为中间品参与其他产业的再生产过程。但仍可说明建筑业对上游部门的带动比较强烈。第三,制造业中具有强推动型的产业有I2、I9、I18和I20,属于产业强关联网络中具有较大输出的产业部门。特别需要注意的是,废弃资源综合利用业的出度与入度均较低,表明废弃资源在产业关联网络中的流通性较差,对于循环经济的支撑十分有限。

中国生产性服务业和分配性服务业逐渐成为带动产业发展的新引擎,I23、I25和I27是服务业中支撑全行业发展的主要驱动力。目前,中国处于工业化后期向后工业化时代迈进的转型关键期,与工业发展相配套的生产性服务业和分配性服务业相应的迅速崛起。具体表现在:第一,分配性服务业中的I23具有较高的出度中心性,且远高于入度中心性;研究期内,该部门出度中心性逐渐加大,表明下游部门对此部门的需求逐渐加大。第二,同属于分配性服务业的I25的下游部门对该部门的需求增长显著,出度中心性由16增长到25。第三,产业部门的发展越来越需要金融和保险部门的配套支持,其出度中心性远大于入度中心性,且增加幅度明显,呈现对外供给不断增长的态势,表明金融业是社会资源配置以及资金融通的源动力之一,逐步成为控制产业发展的命脉。

(2)欧盟产业强关联网络的度中心性特征

欧盟是高度发达的经济体,欧盟内部已形成较为成熟的产业关联,产业间关系趋于稳定。欧盟所有产业的入度中心性和出度中心性均表现的相当稳定;其中,服务业高度发达,在经济发展中属于主导产业,服务业对GDP的贡献远远大于第二产业的贡献。欧盟度中心性排名前五的主导产业全部为服务业,是网络中具有强控制力的产业部门。

(3)中欧产业强关联网络度中心性的比较分析

最显著的差异体现在,欧盟服务业一直处于控制经济发展的主导地位;而中国服务业逐步挤占制造业,成为控制经济发展的支柱产业。第一,就第一产业来说,中欧表现截然相反。欧盟第一产业入度中心性显著高于出度中心性,但中国恰恰相反。原因在于,欧盟农业机械化运作较为发达,重视农业研发、教育、装备制造和化学用品制造业等相关产业的发展,从而促使更多的产业部门为农业服务。故欧盟农业入度中心性较高,对上游产业产生更大需求以支持其发展。而中国农业的机械化进程尚未成熟,对上游部门的需求较为简单。欧盟农业的出度中心性较低,且远低于中国,其原因在于欧盟的食品加工业较为发达,促使更多的农产品进入食品加工厂而不是直接流入市场。

第二,就第二产业来说,欧盟度中心性排名靠前的第二产业部门多为高端及中高端制造业。例如,I9、I20、I16和I22部门的度中心性均在前列,与中国中低端制造业排名靠前的现状形成鲜明对比。

第三,就第三产业来说,欧盟大多数服务业的度中心性大于中国产业,这表明欧盟服务业在控制产业网络方面的“权力”和影响力均大于中国。例如,欧盟的I29出度中心性(31)远高于中国此行业的出度中心性(峰值为3),表明欧盟I29产业位于产业链上游,高新技术更多的服务于其他产业部门,为下游产业输出较高附加值产品;而中国I29产业位于产业链下游,是典型的高投入产业,但科研创新的溢出能力尚显薄弱。

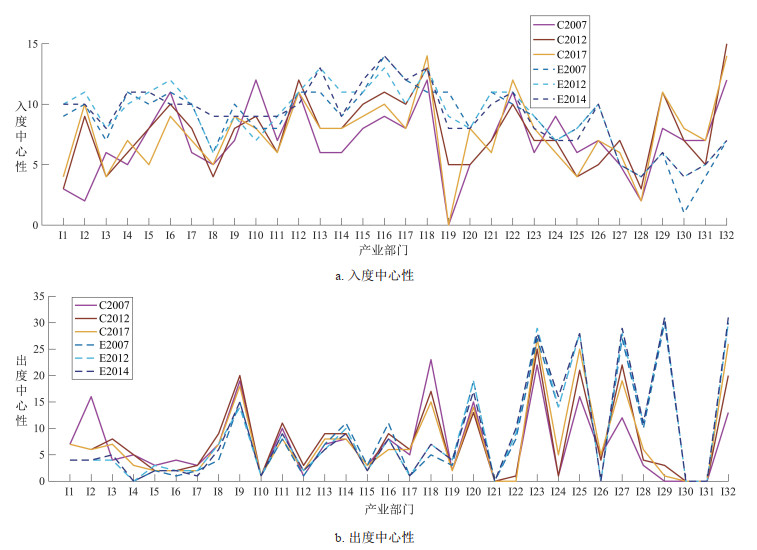

3.2.2 中间中心性分析具有高度中间中心性的部门具有强大的资源控制能力,在整个产业网络中起到沟通作用。中欧产业节点的中间中心度如图 3所示。

|

图 3 中国与欧盟不同产业部门的中间中心性 Fig.3 Betweenness Centralities of Different Sectors in China and EU |

中国I9、I13、I18、I20、I23、I27和I32的中间中心度排名始终处于前列,说明上述产业具有强大的资源控制能力,在产业系统中扮演着枢纽角色。这类产业均属于国民经济发展中的重点扶植部门,是架构稳定的产业网络的重要保障。2007年,包括通用设备制造业、专用设备制造业等部门在内的I18的中间中心度位列第一。但该部门的中间中心度呈现逐年下降趋势。与此同时,包括文化、体育和娱乐等部门在内的I32的中间中心度逐步上升,并在2012年超过I18跃居首位,可能由于人民生活水平的提升带动了文教娱乐的需求增加。值得注意的是,中国在2012年实现第三产业份额首次超过第二产业,与之相对应的是,I32对资源的控制能力超越I18。

欧盟中间中心度始终排名第一的产业为I22,表明欧盟建筑业是传递信息和确保节点间凝聚力的关键部门,一旦其改变其发展方向并退出中介作用,那么上下游产业间连接关系将被中断,在短时间内难以形成新的连接关系。假设极端情况,I22衰退甚至凋亡,将增加产业复杂网络碎片化的风险,极易造成产业网络瘫痪。这也在一定程度上解释了2008年次贷危机所引起的全球金融风暴对欧盟造成的经济冲击远大于中国的现象。此外,欧盟的I9、I16、I23、I24和I32均始终位于产业中间中心度排名前列。

中欧两大经济体中间中心度排名前十的产业均以制造业为主。三个研究期内,中国度中心性始终位于前十的制造业部门有I9、I13、I18和I20,欧盟度中心性始终位于前十的制造业为I9、I16、I20和I22。显然,度中心性较高的制造业中,欧盟以高端和中高端制造业为主,而中国以中高端和中低端制造业为主。中国和欧盟中间中心度排名靠前的服务业重合度较高,表明中欧服务业的资源控制能力较为相似。但是,中国I27的资源架构能力明显优于欧盟,这可能是由于欧盟金融业受到2008年全球金融危机的冲击较大,2014年仍处于恢复期,故其中间中心性的表现欠佳。

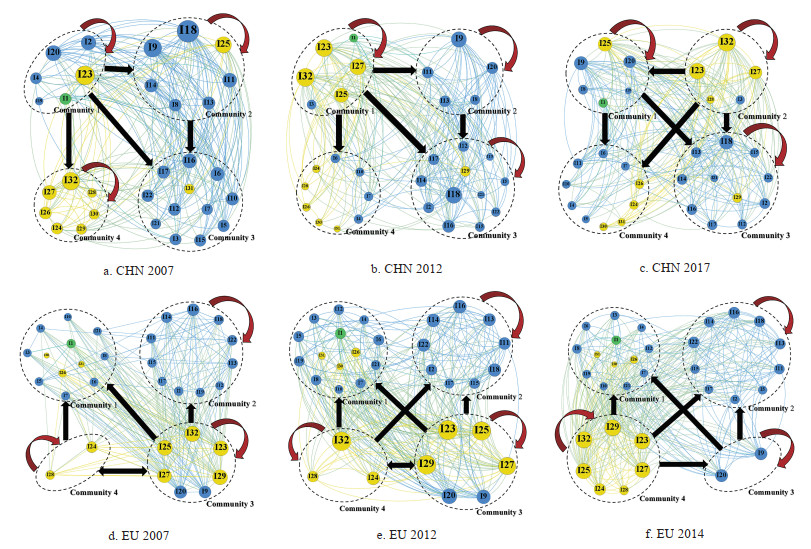

3.3 产业强关联复杂网络系统的子群层级分析本文通过构建块模型对产业强关联复杂网络系统进行小群体层级的量化研究,力图进一步揭示产业的聚类特征。本文采用Ucinet软件中的Concor算法(最大分裂深度为2,收敛标准为0.200,最大迭代次数为25)来构建块模型。经过多次迭代计算后将网络均划分为四个区块,并得出密度矩阵。设定α指标为各个产业强关联网络对应的网络密度值,以此为标准将密度矩阵转为像矩阵,并绘制简图(因篇幅限制,此处不呈现密度矩阵和像矩阵表)(图 4)。

|

图 4 中国与欧盟分块网络图 Fig.4 Block Network Diagrams of China and EU |

中国产业强关联网络区块划分的突出特点为:产业分块网络呈现显著的等级层次结构,分块网络近似呈现“核心—边缘”结构体系,且存在由“单核心”驱动向“双核心”共同驱动的演变趋势。制造业的集聚现象较为稳定,服务业在分块网络中的分布呈现由集中到分散的趋势,但承担的功能有所转变。

2007年,分块网络中核心区块内部成员的产业种类较为零散,分块效果并不理想。服务业看似高度聚集于区块四内,但在整个网络中为净受益板块。服务业聚集板块与核心区块产生的关系为消耗关系,且与区块二、三处于完全脱离状态,因而此区块并未发挥其服务功能以支撑其他行业发展,反而高度依赖核心区块。2012年,单核心分块网络较2007年出现了一定程度的升级,核心区块内的产业大部分由度中心性较大的服务业构成;服务业的分布虽在区块中分散开来,但具有较大控制权的服务业倾向于聚集在核心区块,以支撑其他行业的发展。2017年,产业分块网络开始出现“双核心”驱动的结构特性,区块一、二共同成为分块网络的核心,以保障全行业的发展,且核心区块间也存在支撑关系。制造业仍然高度聚集在边缘区块内,制造业集聚区块稳定成为净收益板块,高度依赖核心区块的辐射关系;而服务业则进一步分散,与网络控制权较大的行业构成两个核心区块。总的来看,2007—2017年核心区块内服务业的个数由1个增加到5个,更多的服务业开始发挥其支撑功能,推动其他行业的发展。

3.3.2 欧盟产业强关联网络的区块特征欧盟分块网络主要呈现以下特征:第一,产业分块网络呈现“核心—边缘”等级分层,分块网络的结构体系表现为由“单核心”驱动向“双核心”共振驱动的更迭过程;第二,欧盟分块网络格局整体上表现的更稳定、更高级化,区块内行业分类更为集中,且服务业和制造业在分块网络中的功能归属已较为明确。

2007年,欧盟分块网络呈现单核心驱动结构,区块三为核心区块;2012—2014年,欧盟的分块网络开始演变为双核心驱动模式,区块三、四为核心区块,共同支撑全行业的发展。同时,欧盟的分块网络呈现高级化的更迭趋势。2007年,核心区块内部由度中心性较大的服务业和制造业构成,表现出强大的辐射效应以保障其他区块发展。2012年,更多的服务业加入核心区块,由度中心性较大的服务业和制造业聚集的区块三、以纯服务业聚集为特征的区块四,共同构成双核心驱动板块。2014年,分块网络高级化的趋势更加显著,网络质量日渐成熟。服务业在核心区块四进一步集聚,而制造业则独立出来在核心板块三集聚。至此,欧盟的产业分块网络演进过程进入规律性阶段,各类行业的功能归属已较为明确:制造业中度中心性较大的两个行业单独成团,成为支撑行业发展的核心驱动引擎;度中心性较大的服务业聚集成团,为全行业的发展提供配套服务和支撑,成为向全行业输出的核心板块;其余产业构成的区块则为净受益板块,受到核心区块的引领和带动。

3.3.3 中欧产业强关联网络区块特征的比较分析整体来看,中欧分块网络均呈现近似的“核心—边缘”结构体系,且显示出由“单核心”驱动向“双核心”共振驱动更迭的趋势,但中国的分块网络较欧盟仍存在较大差距。具体表现为:第一,欧盟的区块间关联程度明显较中国更为紧密,为行业小群体的聚集性发展提供了良好基础;第二,欧盟在2012年就出现了由“单核心”向“双核心”进阶的演化趋势,而中国2017年才出现该趋势,故中国分块网络的发展落后于欧盟;第三,欧盟核心区块内服务业数量和质量优于中国,且服务业的成团趋势更为显著。欧盟已将更多的服务业链接到核心区块内,处于网络中的核心群组位置,在区域经济发展网络中的核心地位凸显;而在中国服务业虽然已经逐步向核心区块转移,支撑和配套作用增强,但核心区块内的服务业分布仍较为分散,内部聚集现象并不明显。综上所述,欧盟的产业分块网络的高级化趋势更为显著,且行业功能属性已基本稳定;中国分块网络向高级化模式的进阶演化仍存在较大的提升空间,且中国行业小群体聚集性发展的潜力巨大。

4 结论与政策建议 4.1 结论相较于传统的产业结构研究,复杂网络视角下的产业关联分析对于区域经济发展具有更为深刻的指示意义和参考价值。产业关联网络的结构特征在更深的层面上反应区域发展质量,对区域产业演化的模式、趋势和潜力有更细致的表现力和解释力,能够为制定引导产业转型政策提供更具操作性的依据和参考。在此背景下,本文根据中国和欧盟的投入产出表数据,分别提取产业强关联网络,基于网络多层面特征分析,力图正确认识中国产业结构系统目前所处的演化阶段,并从欧盟产业网络的发展模式中探寻启示与借鉴。本文认为,中欧产业强关联网络的结构性演化存在显著的规律性,具有比较分析的基础,欧盟当前的产业强关联网络模式具有高级化、成熟化的特征。具体而言,有以下结论:

第一,在产业关联网络整体层面,欧盟已较为稳定,中国仍处于持续性调整适应过程。中国产业间物质和信息的传输效率高于欧盟,但欧盟产业关联网络的致密程度和产业间协作水平优于中国。

第二,在产业关联网络的个体层面,中国的网络中心无论从服务业的数量还是制造业的高级程度,均未达到欧盟的成熟度。欧盟产业关联网络已经演化到相对高级的水平,高度发达的服务业常年占据网络的中心枢纽位置,是具有最强级联效应和引领能力的产业部门。而中国产业关联网络正处于起步阶段,呈现快速优化的趋势,尤其是生产性服务业和分配性服务业迅速崛起,逐步替代制造业向网络中心转移,成为产业发展的新引擎。具体来看,欧盟的农业对其他部门产生强拉动性,而中国的农业反而对产业的推动性较强,对其他部门的拉动效果并不显著。欧盟的科技服务业对下游产业的输出度极高,而中国科研创新的溢出能力较为薄弱。此外,中欧的制造业均对网络的鲁棒性影响较大,是维持产业网络通达性的关键产业部门;但欧盟以高端和中高端制造业为主,中国则以中高端和中低端制造业为主。

第三,在产业关联网络的子群层面,中欧的分块网络呈现近似“核心—边缘”的等级分层,块网络结构均从“单核心”驱动向“双核心”共振驱动的高级模式更迭,但欧盟较中国提前实现双核心驱动的模式。欧盟服务业已更多的链接到核心区块以支撑全行业发展,中国服务业虽已逐步转移到核心区块,但聚集性并不显著。

4.2 政策建议基于中国产业强关联复杂网络系统的发展现状和欧盟的经验启发,本文提出以下建议:

第一,促进产业网络的稠密化发展,提升协作水平。从宏观上看,中国应加速推进循环经济,推动产业间关联的深化。

第二,推进产业以点带面发展,政策推拉并举。生产性服务业和分配性服务业中的交通运输业和金融保险业应为促进产业发展的重点施策部门,以便于最大化发挥关键产业的级联效应,率先发展以带动整个产业系统协同发展。应高度重视提升交通运输业和金融保险业与其他行业的关联水平,将更多部门链接其上,以便更多接收链路传动效应。同时,应大力推动与农业相配套的产业发展,加大农业高科技机械化进程,将人工智能、机械制造等高科技技术应用于农业发展中,加大农业专业化人才培养力度、推进农业科研成果转化、促进从业人员知识水平层次的进步,扩大农业对上游产业的内需来拉动上游产业的生产及服务投入。此外,中国应持续推进科研成果落地,推动产学研一体化进程,加大科学研究和技术服务业向下游产业输出,促进下游产业的效率提升。

第三,扶植重点业态,稳定产业网络运行。交通运输业、金融保险业、批发零售业、电力热力燃气生产供应业、化学原料和化学制品制造业是产业复杂系统中的资源中转站,对网络整体的鲁棒性影响较大,维持此类行业的蓬勃发展是保障产业网络通达性和稳定性的关键条件。

第四,提升产业模块的联动水平,支撑业态发展。应持续推进服务业集聚,建设具有全国影响力的现代服务业集聚区。中国要致力于提升服务业区块的内部集群功能和外部辐射功能,以服务业聚集区块为支撑,联动其他区块共同发展。

注释:

①《中国统计年鉴2019》显示,2011年三次产业占GDP比重分别为9.2%、46.5%、44.3%;2012年分别为9.1%、45.4%、45.5%;2013年分别为8.9%、44.2%、46.9%。因此,2012年中国第三产业占GDP份额首次超过第二产业所占份额。

| [1] |

Hu F, Zhao S, Bing T, et al. Hierarchy in industrial structure: The cases of China and the USA[J]. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2017, 469: 871-882. DOI:10.1016/j.physa.2016.11.083 |

| [2] |

Acemoglu D, Carvalho V M, Ozdaglar A, et al. The network origins of aggregate fluctuations[J]. Econometrica, 2012, 80(5): 1977-2016. DOI:10.3982/ECTA9623 |

| [3] |

Luo J. Which Industries to ball out first in economic recession? Ranking us industrial sectors by the power-of-pull[J]. Economic Systems Research, 2013, 25(2): 157-169. DOI:10.1080/09535314.2013.775111 |

| [4] |

Wu X, Jiang Y. Sectoral role change in transition China: A network analysis from 1990 to 2005[J]. Applied Economics, 2012, 44(19/21): 2699-2715. |

| [5] |

Muñiz A S G, Raya A M, Carvajal C R. Key Sectors: A new proposal from network theory[J]. Regional Studies, 2008, 42(7): 1013-1030. DOI:10.1080/00343400701654152 |

| [6] |

Erdös P, Rényi A. On random graphs I[J]. Publ. Math. Debrecen, 1959, 3: 290-297. |

| [7] |

Watts D J, Strogatz S H. Collective dynamics of 'small-world' networks[J]. Nature, 1998, 393(6684): 440-442. DOI:10.1038/30918 |

| [8] |

Wellman B. Structural Analysis: From Method and Metaphor to Theory and Substance, Social Structures: A Network Approach[M]. New York, US: Cambridge University Press, 1988: 19-61.

|

| [9] |

Wasserman S, Faust K. Social Network Analysis: Methods and Applications[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

|

| [10] |

Emirbayer M, Goodwin J. Network analysis, culture, and the problem of agency[J]. American Journal of Sociology, 1994, 99(6): 1411-1454. DOI:10.1086/230450 |

| [11] |

Chertow M. "Uncovering" industrial symbiosis[J]. Journal of Industrial Ecology, 2007, 11(1): 11-30. |

| [12] |

Domenech T, Davies M E. The social aspects of industrial symbiosis: The application of social network analysis to industrial symbiosis networks[J]. Progress in Industrial Ecology, An International Journal, 2009, 6(1): 68-99. DOI:10.1504/PIE.2009.026583 |

| [13] |

朱涛. 现代产业经济学[M]. 郑州: 河南大学出版社, 2016. [Zhu Tao. Modern Industrial Economics[M]. Zhengzhou: Henan University Press, 2016.]

|

| [14] |

黄秀清, 吴洪, 任乐毅. 通信经济学[M]. 北京: 北京邮电大学出版社, 2018. [Huang Xiuqing, Wu Hong, Ren Leyi. Communications Economics[M]. Beijing: Beijing University of Posts and Telecommunications Press, 2018.]

|

| [15] |

王铜安. 基于社会网络视角的产业结构总体特征研究[J]. 科研管理, 2014, 35(7): 124-129. [Wang Tongan. Research on the general feature of Chinese industrial structure based on social network analysis[J]. Science Research Management, 2014, 35(7): 124-129.] |

| [16] |

Wu X, Wu H, Li Z. Marx's industrial thought and China's industrial structure transformation[J]. Economist, 2020(4): 24-33. |

| [17] |

Cheng Z, Li L, Liu J. Industrial structure, technical progress and carbon intensity in China's provinces[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018, 81: 2935-2946. DOI:10.1016/j.rser.2017.06.103 |

| [18] |

原嫄, 李国平, 孙铁山, 等. 中国制造业重心的空间分布变化特征与趋势研究——基于2001年和2009年数据的实证分析[J]. 人文地理, 2015, 30(5): 99-105. [Yuan Yuan, Li Guoping, Sun Tieshan, et al. The trend of the distribution of Chinese manufacturing cores: Empirical analysis based on the data of 2001 and 2009[J]. Human Geography, 2015, 30(5): 99-105.] |

| [19] |

Zhang H, Sun X, Zhu X, et al. Structure stability analysis of industrial system and construction of eco-industrial chain: A case study of Lianyungang Xuwei New Area, China[J]. Acta Ecologica Sinica, 2014, 34(5): 255-260. DOI:10.1016/j.chnaes.2013.06.006 |

| [20] |

Li Y, Zhang B, Wang B, et al. Evolutionary trend of the coal industry chain in China: Evidence from the analysis of IO and APL model[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2019, 145: 399-410. DOI:10.1016/j.resconrec.2019.02.026 |

| [21] |

Wang Y, Wang N. The role of the marine industry in China's national economy: An input-output analysis[J]. Marine Policy, 2019, 99: 42-49. DOI:10.1016/j.marpol.2018.10.019 |

| [22] |

原嫄, 席强敏, 李国平. 产业关联水平对碳排放演化的影响机理及效应研究——基于欧盟27国投入产出数据的实证分析[J]. 自然资源学报, 2017, 32(5): 841-853. [Yuan Yuan, Xi Qiangmin, Li Guoping. The impact of industrial relevancy on regional carbon emission: Empirical analysis based on the input-output data of EU countries[J]. Journal of Natural Resources, 2017, 32(5): 841-853.] |

| [23] |

Luo J, Magee C L. Detecting evolving patterns of self-organizing networks by flow hierarchy measurement[J]. Complexity, 2011, 16(6): 53-61. DOI:10.1002/cplx.20368 |

| [24] |

Heo P S, Lee D H. Evolution patterns and network structural characteristics of industry convergence[J]. Structural Change and Economic Dynamics, 2019, 51: 405-426. DOI:10.1016/j.strueco.2019.02.004 |

| [25] |

方大春, 王海晨. 我国产业关联网络的结构特征研究——基于2002-2012年投入产出表[J]. 当代经济管理, 2017, 39(11): 71-78. [Fang Dachun, Wang Haichen. Research on the structural characteristics of industrial linkage network in China: Based on the inputoutput table from 2002 to 2012[J]. Contemporary Economic Management, 2017, 39(11): 71-78.] |

| [26] |

Mcnerney J, Fath B D, Silverberg G. Network structure of inter-industry flows[J]. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2013, 392(24): 6427-6441. DOI:10.1016/j.physa.2013.07.063 |

| [27] |

Zheng B, Huang G, Liu L, et al. Dynamic wastewater-induced research based on input-output analysis for Guangdong province, China[J]. Environmental Pollution, 2020, 256: 113502. DOI:10.1016/j.envpol.2019.113502 |

| [28] |

赵巧芝, 闫庆友. 中国产业关联网络的结构特征研究[J]. 统计与决策, 2017(15): 104-108. [Zhao Qiaozhi, Yan Qingyou. Research on the structural characteristics of China's industrial association network[J]. Statistics & Decision, 2017(15): 104-108.] |

| [29] |

吕康娟, 付旻杰. 我国区域间产业空间网络的构造与结构测度[J]. 经济地理, 2010, 30(11): 1785-1791. [Lv Kangjuan, Fu Minjie. Construction and structural measurement of the inter-regional industrial spatial networks in China[J]. Economic Geography, 2010, 30(11): 1785-1791.] |

| [30] |

韩勇, 李茂, 赵勇. 中国产业关联网络演变及其影响机制研究[J]. 南京社会科学, 2017(6): 38-45. [Han Yong, Li Mao, Zhao Yong. Research on the evolution and influence mechanism of china's industrial association Network[J]. Nanjing Journal of Social Sciences, 2017(6): 38-45.] |

| [31] |

张毅超. 加权网络的建模与随机扩散[M]. 上海: 同济大学出版社, 2012: 4. [Zhang Yichao. Modeling and Random Diffusion of Weighted Network[M]. Shanghai: Tongji University Press, 2012: 4.]

|

| [32] |

Li Z, Sun L, Geng Y, et al. Examining industrial structure changes and corresponding carbon emission reduction effect by combining input-output analysis and social network analysis: A comparison study of China and Japan[J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 162: 61-70. DOI:10.1016/j.jclepro.2017.05.200 |

| [33] |

Hanneman R A, Riddle M. Introduction to Social Network Methods[M/OL]. [2020-05-01]. Riverside, CA: University of California, 2005. http://faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/.

|

| [34] |

Sun L, Xue B, Geng Y, et al. Analysis on regional industries based on input-output table and SNA: A case of seven provinces in Eastern China[J]. Journal of East China Normal University. Natural Science, 2015(1): 224-233. |

| [35] |

Kang-Juan L V, Min-Jie F U. Construction and structural measurement of the interregional industrial spatial networks in China[J]. Economic Geography, 2010, 30: 1785-1791. |

| [36] |

White H C, Boorman S A, Breiger R L. Social structure from multiple networks. I. blockmodels of roles and positions[J]. American Journal of Sociology, 1976, 81(4): 730-780. |