乡村民宿是乡村旅游发展的重要载体,融合了旅游地的文化、生态环境等资源,有着非标准化、异质性等特点而深受旅游者的追捧[1]。近年我国民宿发展迅猛,大量民宿涌现并形成了不少乡村民宿集群。2014至2016年我国民宿总数涨幅近78%[2],但背后是“不足20%的民宿能盈利”的残酷现实[3],民宿发展呈现出“虚假繁荣”的现象。因此,民宿如何持续发展成为亟待研究的问题。已有研究表明,民宿企业主的个人资源与能力是民宿持续经营的关键[4, 5]。然而,对乡村民宿集群的调查发现,除个体社会资本外,民宿还受其所处的乡村社区环境和网络等集体社会资本的影响。位于世界遗产地丹霞山的瑶塘和断石两村,乡村民宿历经20多年的发展,形成了3个民宿集群,成为第一批“全国乡村旅游重点村”,见证了众多民宿企业的起起落落,是我国乡村民宿发展的缩影之一。本文拟以这两村为例,从集群社会资本视角,试图揭示乡村民宿企业成长的影响机制,为我国乡村民宿的发展乃至乡村振兴路径提供参考。

2 文献回顾 2.1 社会资本与集群社会资本社会资本被界定为期望在市场中得到回报的社会关系投资,是行动者在行动中获取和使用的嵌入在社会网络中的资源[6]。社会资本可划分为个体和集体两个维度[7],个体社会资本指嵌入于个体行动者网络中的资源[6];集体社会资本指集群中的信任、规范、共享价值观、网络[8, 9],也包括嵌入在集体成员关系中的资源[6]。社会资本对企业成长的意义在于获取关键资源、降低交易费用、创新与抓住机遇等[10],包括企业社会资本与企业家社会资本。企业社会资本强调企业是企业网络上的纽节,与经济领域的各个方面发生着纵向联系、横向联系和社会联系[11]。企业家社会资本强调以企业家个体为中心结点的网络体系、社会声望和信任的总和[12],可划分为市场网络、内组织网络、环境网络和个人网络[13]。

集群社会资本是由集群组织内部各类主体所拥有的个体社会资本相互作用而形成并嵌入在个体和集体关系网络中的资源[14]。集群内企业个体社会资本以企业家是否在上级政府部门或跨行业任职、社会交往广泛作为测量指标[15],关注企业主如何利用人际关系网络获取和管理集群内的资源[16, 17]。集群内企业集体社会资本以信任、公共参与和社会连接、社会网络结构、社会规范等作为测量指标[18],关注社会资本对集群及企业成长的影响,如生成新的网络结点、发挥规模效应、增加知识多样性等[19-21]。有学者认为小微企业的企业家社会资本基本代表了企业社会资本[22, 23],这种观点割裂了个体社会资本与集体社会资本之间的联系,不能揭示企业成长过程中集群社会资本在不同时期发挥的作用。因此,本文认同集群社会资本是由集群内企业个体社会资本与集体社会资本相互作用形成的有机整体[24]。

2.2 集群社会资本与旅游小企业成长旅游小企业成长受宏观层面的旅游市场环境、目的地旅游治理和旅游产业集群,以及微观层面的企业家精神、企业经营管理、社会资本等因素影响[25]。其中社会资本对集群内旅游企业合作和创新有重要作用[26],并随着企业成长,社会资本贡献越大[25]。个体社会资本可将强关系转化为经济优势,而弱关系则促进经营绩效的增长[27-29]。集体社会资本能够加快旅游企业与社区的融合、提升企业技术创新绩效、促进旅游产品创造价值[30-33]。

民宿属于典型的旅游小微企业,其关联服务能够促进多业态协同化融合而形成民宿集群生态圈,促进集群内的利益相关者整合与共享资源[34]。民宿企业主的个人经历与特质对民宿的创办、主客关系、经营态度及绩效都有着显著影响[5, 35],企业家精神和人际网络也有助于民宿的成功[36],客户社会资本、服务创新、服务质量则是提升民宿经营绩效的重要中介[37-39]。集体社会资本中的公有资源和集体资源同样是民宿的核心资源[40],民宿的可持续性受到公共事务参与和管理能力的影响[41]。

综上,社会资本对企业成长的正向影响已成共识,就民宿企业而言,研究集中在个体社会资本的影响,但民宿的发展还受其所处的社会环境网络的影响,相关研究有待深入,特别对民宿企业的个体与集体社会资本之间的关系研究还关注较少。因此,本文从集群社会资本视角,深入剖析个体和集体社会资本构成及其对民宿企业成长的影响。

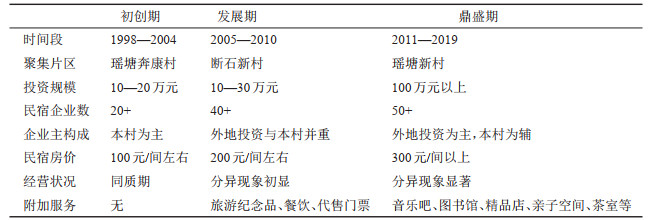

3 研究案例与方法 3.1 研究案例瑶塘村和断石村是丹霞山内的两个自然村,隶属仁化县丹霞街道办黄屋村委会。截至2018年底,两村总户数113户,户籍人口434人,人均年收入2.2万元。丹霞山自旅游开发以来实现了从广东名山到世界自然遗产的跃升,游客量的迅猛增长引致住宿设施需求的巨大缺口,进而带动了景区内乡村民宿的蓬勃发展。自1998年以来,两村民宿经历了初创期、发展期到鼎盛期,形成了3个以民宿为经营主业的企业集群,即瑶塘奔康村、断石村和瑶塘新村(表 1)。瑶塘村借助政府“奔康工程”于1998年开始建设奔康新村,初创了第一批约20多家民宿;断石村于2005年跟进建设旅游新村,吸引了一批外来投资者,发展了第二批约40多家民宿;2011年瑶塘村进行老村重建,引进一批精品民宿企业入驻,建成了第三批约50多家民宿。从民宿投资规模和平均房价来看,3个民宿集群形成了低档、中档和高档的分异。民宿企业也呈现不同的经营状况,20%的民宿能够盈利,有的甚至实现品牌连锁化;40%的民宿保持盈亏平衡;剩余的40%则处于亏损或勉强维持的状态。可以说,丹霞山两村的民宿发展代表了我国众多景区依托型乡村民宿的缩影;同时,外部环境相似情况下形成的3大民宿企业集群,呈现出各异的成长路径,对研究民宿企业的成长具有较好的典型性。

| 表 1 丹霞山乡村民宿不同发展时期特征 Tab.1 Characteristics of Different Development Periods of Rural Homestay Inns in Mount Danxia |

分别于2014年、2015年、2016年和2019年进行了共计21天的实地跟踪田野调查,采用非参与式观察法,直观记录不同类型乡村民宿的外观与内部装修、生意状况以及社会交往等方面的变化,从韶关市、仁化县、丹霞山管委会收集了其他辅助验证性二手资料。运用半结构式访谈法收集质性资料,访谈内容包括民宿的开业动机、发展历程、客源类型、经营状况、社会交往等,以及不同类型和发展阶段民宿的企业社会资本状况、社会资本对民宿发展的影响等。以随机抽样和方便抽样相结合的方法,选取了58家民宿企业主进行深度访谈,兼顾盈利、盈亏持平和亏损企业,整理访谈记录37万余字。

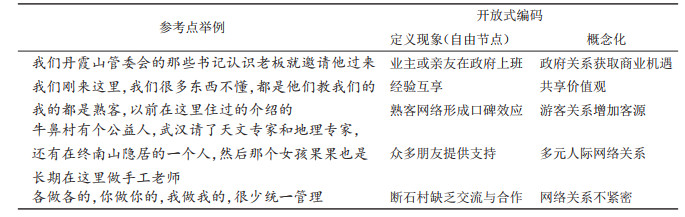

3.3 质性分析基于社会资本理论对访谈文本进行扎根编码,包括开放式编码、轴式编码和核心式编码。开放式编码是指将原始资料初步概念化和范畴化[42],将访谈文稿进行逐句分析,共编码201项自由节点,形成初步概念化。开放式编码示例如表 2所示。

| 表 2 开放式编码示例 Tab.2 Example of Open Coding |

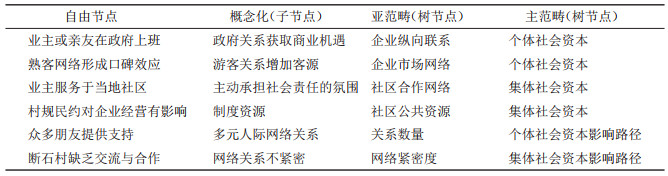

轴式编码是要发现并建立概念类属之间的联系。其过程包括:①分析并合并自由节点,得到23个子节点;②探究子节点之间的关系,进行抽象化编码,得到10个亚范畴;③探究亚范畴之间的关系,建立具有最高抽象程度的范畴,得到3个主范畴:企业个体社会资本、企业集体社会资本和企业成长。轴式编码过程如表 3所示。

| 表 3 轴式编码示例 Tab.3 Example of Axial Coding |

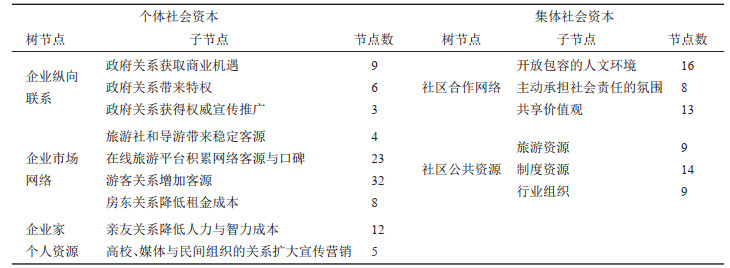

核心式编码是指建立主范畴之间的联系,确定一个“核心编码”解释绝大部分编码内容。对访谈资料分析后,确定核心范畴为“集群社会资本对乡村民宿企业成长的影响”。扎根编码结果见表 4和表 5。

| 表 4 集群社会资本的扎根编码结果 Tab.4 Coding Result of Cluster Social Capital |

| 表 5 集群社会资本对乡村民宿企业成长影响的扎根编码结果 Tab.5 Coding Result of the Influence of Cluster Social Capital on the Growth of Rural Homestay Inns |

企业纵向联系指企业家与政府人员之间的关系范围和关系质量[12, 43],以是否有地方政府或管委会管理人员的关系作为衡量标准。调研发现两村内经营比较成功的民宿,企业主或亲友大都在地方政府、丹霞山管委会或村委任职。纵向联系对民宿企业的影响在于获得商业机遇、特权以及权威的宣传推广。在民宿初创期,纵向联系使得企业主因此获得创业便利,如商业机会获得、房屋租赁信息获取、证照办理等,尤其对于外地企业主更常见;在民宿发展期,纵向联系也让民宿获得某些“特权”,如民宿加建审批、政府扶持资金和会议培训项目的获得等,形成异质资源;纵向联系还可为民宿企业在宣传推广上获得官方权威支持,如在官方网站或媒体推介、政府官员的视察站台、官方表彰或荣誉称号的获得等,与官方有强关系的民宿则更具优势。“就像现在网络上评的‘2015丹霞山十佳客栈’,这十家谁不是财大气粗,要钱有钱、要权有权的,他才有这样的人脉。”(访谈对象YBL)

4.1.2 市场网络企业市场网络指企业家与有直接经济业务往来的其它组织成员或个人的关系范围和关系质量,这些组织或个人包括民宿房东、旅行社、导游、旅游网站和游客等。市场网络对民宿的影响在于降低成本和增加企业绩效。房屋作为民宿的供应链上游,与房东的稳定融洽关系能够为民宿降低经营成本,“这个就看你跟房东关系怎么样咯,关系好的话,你想租长一点他也会给你租长一点,房租也优惠一点。”(访谈对象HSXS)部分企业主利用与房东的良好关系,创新房屋租赁方式,如阳元村酒店房东以房屋入股外地业主开设的民宿,外地业主负责民宿的经营,每年按民宿的营收分红,形成互利双赢关系。旅行社、导游、旅游网站和游客则作为供应链的下游为民宿带来更多客源。稳定客源的获得源自与旅行社和导游的关系,社会网络中的行动者基于信任最大限度地减少风险,因此旅游社和导游在选择民宿合作时也带有趋熟倾向[44]。旅游网站和游客为民宿积累网络口碑与线下口碑。较早建立旅游网站联系的民宿最先获取互联网经济的红利,这些民宿企业主拥有更多的知识技能,包括电脑使用、网页排版、运营管理等,积累了流量与网络口碑。线下口碑则来源于住客满意度,高质量服务能够建立与游客的强联系从而获得口碑传播,是民宿经营的关键成功要素[39]。民宿后期的主要竞争优势是与忠诚客户的关系[37, 45],因此提供特色服务不仅是提升竞争力的策略,也是民宿企业主基于回报预期和长期获利对企业社会资本的有意识投资。

4.1.3 个人资源企业家个人资源指企业家因血缘、地缘和学缘关系所获得的资源,包括民宿企业主与亲友、高校、新闻媒体和民间组织等的联系。这些关系是民宿企业摄取稀缺资源的非正式机制[11]。与亲友的强关系可为企业降低人力成本与智力成本,中国人对熟人鼎力相助观念[46],使得民宿的创办和发展过程中获得的帮助多是无偿的,如民宿创办初期的商机提供、资金支持、劳动力支持、智力支持等方面;在民宿发展阶段,则可为民宿持续经营无偿提供劳动力、客源、网络宣传等。“带队的和那些画家都熟,他们跟我大弟关系挺好,因为我大弟也是学美术的,他们以前都认识。”(访谈对象LY)。与高校、新闻媒体和民间组织的关系有利于民宿企业的宣传营销。如燕子呢喃企业主利用其中山大学的教育背景与各类高校合作,扩大民宿在学生群体中的知名度;红豆兰亭、云起丹霞和回驿青旅则通过电视采访获得媒体宣传;阳元村企业主利用韶关市自驾游协会会长身份,与广州“骑行天下”公益协会合作推荐民宿。

4.2 集体社会资本 4.2.1 社区合作网络能否嵌入当地社区、与社区居民建立良好联系决定了旅游企业能否从当地获得足够的支持[45]。社区合作网络对乡村民宿企业的影响体现在三个方面:一是开明包容的人文环境,当地村民对外地企业主的包容接纳态度创造了良好的经营环境。二是民宿企业主特别是外地企业主通过主动承担社会责任,举办社区公益事业以提高企业声誉,如宴请全猪宴、免费绘画教学、建立社区图书馆等,一方面密切与社区的联系,另一方面通过提高企业声誉来积累个体社会资本。三是社区内的共享价值观,即共享自我资源促进企业间的合作共赢,体现在人力资源、旅游产品、经营经验、客源和品牌等方面共享,如邻里互帮互助、共制文创地图、共用教学课程、加盟“丹霞印象”品牌等。概之,社区合作网络使得民宿企业主借助利益的分享与割让累积成为集体社会资本[29],其目的在于共同抵御旅游行业的市场风险[47],并且通过互补优势和共享资源实现共赢。

4.2.2 社区公共资源社区公共资源指集群内客观、具体的资源[48]。包括三个部分,一是旅游资源,具体指丹霞地貌景观和乡村田园风光,这不仅是乡村民宿最重要的集体资源,也是吸引游客的首要资源。但3个乡村民宿集群内部旅游资源存在差异,瑶塘新村建成了特色鲜明、干净整洁、配套齐全的乡村风貌,而断石村因乱拆乱建、瑶塘奔康村因年久失修导致整体环境不佳,微环境的差异影响了集群资源,进而造成民宿企业的经营差异。二是制度资源,指地处世界遗产地所带来的扶持政策和约束制度。两村均被列入省级新农村示范工程,因此获得了更多的政策和资金支持,如新村建设审批、基础设施和公共服务设施配套建设等;同时要受世界遗产地相关制度约束,如环境保护限制、旅游服务规范要求等。三是行业组织,指地方性组织、机构或协会,包括仁化县民宿客栈协会、客栈通微信群、丹霞山客栈群等。行业协会定期为社区内的民宿举办民宿管家业务培训班、承办“丹霞杯”创业创富赛和“广东最美乡村民宿”评选等活动。“他们几个大老板自己建了个群,初衷是大家互相交流,互相提下意见,或者大家能不能融合一些资金来把它做大。”(访谈对象XYKZ)。综上,社区公共资源可为集群内的民宿企业提供个体难以获取的资源和价值,同时也通过规范和制度约束着民宿企业的发展。

5 集群社会资本的影响机制 5.1 个体社会资本影响企业初创和生存企业家的行为是嵌入于组织的社会行动之中的,其社会资本的构成因子首先表现为关系网络的质量和数量[13],这些因素决定了民宿企业能否充分地利用个体社会资本创立企业并生存下来。关系网络的质量体现在合适的强弱关系,强关系的资源趋向于同质,而弱关系的资源则具有更强的异质性,能带来稀缺和有价值的信息[49]。亲属和朋友以及熟识程度高的关系多属于强关系,在强关系的影响下民宿企业获得资源的成本更低,但企业间通过借鉴和模仿使得集群内的民宿容易拥有相似的资源,进而发展成为同质资源,降低企业的竞争力。而诸如与政府、高校、媒体、民间组织等的弱关系则更多是“向上”获得,能够为民宿带来更多的异质资源,增强企业竞争力。关系网络的数量则体现在多元的人际网络关系,包括企业纵向联系、市场网络和企业家个人资源,其对应的作用主要在于获取稀缺资源、增加企业绩效和降低企业成本。民宿经营的综合性要求民宿企业个体社会资本的多元化,充足的关系数量可为民宿企业生存提供可靠的基础。

在瑶塘和断石村,个体社会资本的差异导致了民宿企业的此消彼长。如丹霞印象民宿的纵向联系稳固(企业主配偶和亲戚为政府官员)、拥有更好的知识资本(企业主为大学本科毕业)、个人网络资源丰富(如校友资源),具备高质量和丰富的关系网络,使得民宿企业得以生存并走向品牌连锁化。而很多本地人经营的民宿则因为个体社会资本不足,欠缺纵向联系或市场网络,企业难以为继而退出了民宿经营。但也存在一些民宿并未退出经营,而是选择更换集群,如从断石村转到瑶塘新村经营,进而实现企业的成长,这可从集体社会资本进行解释。

5.2 集体社会资本制约或促进企业发展个体社会资本可为民宿企业创办和生存提供资源养分,集体社会资本则是影响民宿企业成长的关键要素。民宿企业能否充分利用集体社会资本获得成长取决于集群的资源共享度和网络紧密度。

资源共享度决定了集群内集体社会资本的存量大小并制约着民宿企业成长。案例地3个民宿集群表现出不同的资源共享程度,瑶塘新村的外地民宿数量占比较高,外地企业主普遍更注重对长远利益的投资,具备更强的共享价值观念,会主动将自我资源贡献给集群以占据网络结构中的中心位置。如丹霞印象系列格物图书馆民宿举办公益的阅览室读书活动,企业主利用仁化县客栈民宿协会的会长身份,推动瑶塘新村民宿集群内的资源共享,促进了集群内民宿的创新能力和整体品牌形象提升。断石村和瑶塘奔康村民宿集群的资源共享度则相对低得多,尽管有一些民宿企业拥有丰富的个体社会资本,但这些资源的共享度不足,没能形成集体资源,也不能产生知识溢出效应,因此制约着集群内民宿企业整体的持续成长。

网络紧密度决定了民宿企业对集体社会资本的转化吸收程度进而影响企业的成长。集群内的网络紧密度越高,越有利于民宿企业获得集群内的信息与资源,对集体社会资本的转化吸收程度越高,反之亦然。这从3个集群民宿企业主的访谈中可见一斑,如瑶塘新村的企业主“刚来这里时很多东西不懂,都是他们教我的”,而断石村和瑶塘奔康村的企业主则表示“各做各的”,经营“完全自己摸索的”,也很少加入行业组织或参加培训。由于高集体社会资本要求网络中的行动者保持高互动与合作,如果集群中的网络紧密度较低,民宿企业并未对集群内的集体社会资本进行自我转化,或者个体缺少紧密联结导致集群内资源与信息交流出现中断,进而影响个体企业成长。

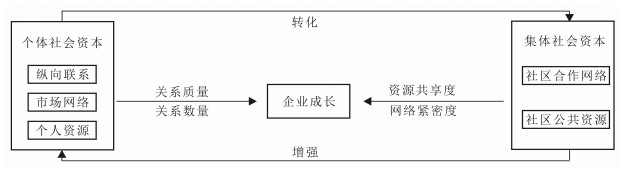

综上分析,可以认为乡村民宿企业的成长受到个体社会资本与集体社会资本的共同作用,前者通过关系质量和关系数量影响企业初创和生存,后者通过资源共享度和网络紧密度制约或促进企业的持续发展。当乡村民宿企业的个体社会资本足够丰富时,会通过网络外部性扩展为公共资源,并在集群内产生技术外溢和知识聚合,转化为集体社会资本,而集体社会资本则会通过网络联结增强个体社会资本(图 1)。如丹霞印象系列民宿在品牌连锁化的过程中成为县级客栈民宿协会会长单位,将个体社会资本通过培训等形式转化为集体社会资本,并利用行业组织的便利获得更多资源,进一步增强其个体社会资本。

|

图 1 乡村民宿企业成长的影响机制 Fig.1 Influential Mechanism of the Growth of Rural Homestay Inns |

(1)处于集群中的乡村民宿企业成长同时受到个体与集体社会资本的影响。个体社会资本主要包括企业纵向联系、市场网络和个人资源;集体社会资本包括社区合作网络和社区公共资源,前者包含开放包容的人文环境、主动承担社会责任的氛围和共享价值观,后者包含旅游资源、制度资源和行业组织。

(2)个体社会资本影响乡村民宿企业的初创和生存,集体社会资本制约或促进乡村民宿企业的持续发展。个体社会资本的影响与企业的关系质量与关系数量密切相关,强关系能够降低经营成本,弱关系能够获取更多稀缺资源,多元的人际网络关系能够提供可靠的发展基础。集体社会资本的吸纳与集群的资源共享度和网络紧密度相关,资源共享度扩大着集体社会资本的存量,网络紧密度提高企业对集体资源的吸纳能力。

(3)个体社会资本与集体社会资本可以通过互相转化和增强促进乡村民宿企业的成长。具有企业家精神的民宿企业会在个体社会资本达到一定存量时将其转化为集体社会资本,占据网络结构中的中心位置,从而为企业成长获得更多优势资源,进一步增强个体社会资本。集群社会资本的个体与集体社会资本是动态变化的,而乡村民宿企业的集群发展有利于个体与集体社会资本的相互转化。

6.2 讨论民宿作为乡村旅游发展的重要元素不仅可以促进乡村文化和空间的生产与再生产,且日渐成为我国乡村振兴的重要载体之一。然而受宏观经济的影响、法规制度的缺失、实践创新的缺乏等外部制约[5],以及民宿企业自身经济资本和社会资本的良莠不齐影响,使得我国乡村民宿整体发展并非表象的一片繁荣。因此,需要理性看待当前民宿迅猛发展的现象,深入探析民宿企业成长的内在逻辑和可行路径,以推动民宿良性发展并使之真正成为乡村振兴的重要依托。

已有研究提出了旅游小企业特别是民宿企业的成长路径,包括连锁扩张、模仿创新、代际传承、抱团经营和品牌加盟等[27, 35]。这些路径大都是企业为了抵抗风险增加个体社会资本的自我救赎,然而个体力量终归是有限的,如要更好的实现乡村民宿企业成长,还需要集体社会资本的加持助力。本文研究表明,社区合作网络与公共资源是集体社会资本的重要组成部分,乡村民宿企业的成长要求社区具有包容开放的营商环境、共创共享的合作氛围、互联互通的网络组织。因此,地方政府和乡村社区应重视乡村环境风貌的营造、相关制度的有效供给和行业组织的扶持搭建,为乡村民宿的扎根和成长提供“肥沃土壤”,促使民宿企业主的个体社会资本向集体社会资本转化,推动乡村民宿向品牌化、集群化发展。

| [1] |

张圆刚, 陈希, 余向洋, 等. 旅游者的民宿认同机制及行为差异研究[J]. 人文地理, 2019, 34(5): 117-125, 148. [Zhang Yuangang, Chen Xi, Yu Xiangyang, et al. An analysis of the tourists' bed and breakfast identifying mechanism and difference in their selection behavior influence[J]. Human Geography, 2019, 34(5): 117-125, 148.] |

| [2] |

中国饭店协会. 2016-2017中国客栈民宿行业发展研究报告[N/OL]. (2017-05-15)[2021-03-22]. https://www.sohu.com/a/140829256_236448. [Chinese Hotel Association. Development research report of Chinese inn and B&B industry in 2016-2017[N/OL].(2017-05-15). https://www.sohu.com/a/140829256_236448.]

|

| [3] |

单素敏. 民宿: 一半是海水, 一半是火焰[J]. 瞭望东方周刊, 2017(44): 43-46. [Shan Sumin. B&B: Half sea water, half flame[J]. Outlook Oriental Weekly, 2017(44): 43-46.] |

| [4] |

张广海, 孟禺. 国内外民宿旅游研究进展[J]. 资源开发与市场, 2017, 33(4): 503-507. [Zhang Guanghai, Meng Yu. Progress of domestic and international research on B&B tourism[J]. Resource Development & Market, 2017, 33(4): 503-507. DOI:10.3969/j.issn.1005-8141.2017.04.024] |

| [5] |

张海洲, 虞虎, 徐雨晨, 等. 台湾地区民宿研究特点分析——兼论中国大陆民宿研究框架[J]. 旅游学刊, 2019, 34(1): 95-111. [Zhang Haizhou, Yu Hu, Xu Yuchen. Analysis on the characteristics of minsu (B&B) research in Taiwan, China and the theoretical framework of minsu (Homestay Inn) research in Mainland China[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(1): 95-111.] |

| [6] |

林南. 社会资本: 关于社会结构与行动的理论[M]. 张磊, 译. 上海: 上海人民出版社, 2005: 18, 24. [Lin Nan. Social Capital: A Theory About Social Structure and Action[M]. Zhang Lei, trans. Shanghai: Shanghai People's Press, 2005: 18, 24.]

|

| [7] |

Portes A. Social capital: Its origins and applications in modern sociology[J]. Annual Review of Sociology, 1998, 24: 1-24. DOI:10.1146/annurev.soc.24.1.1 |

| [8] |

Robert D, Putnam. Bowling alone: America's declining social capital[J]. Journal of Democracy, 1995, 6(1): 65-78. DOI:10.1353/jod.1995.0002 |

| [9] |

Beugelsdijk S, Schaik T V. Social capital and growth in European regions: An empirical test[J]. European Journal of Political Economy, 2005, 21(2): 301-324. DOI:10.1016/j.ejpoleco.2004.07.004 |

| [10] |

杨鹏鹏, 万迪昉, 王廷丽. 企业家社会资本及其与企业绩效的关系——研究综述与理论分析框架[J]. 当代经济科学, 2005(4): 85-91, 112. [Yang Pengpeng, Wan Difang, Wang Tingli. Entrepreneurial social capital and its relationship with firm performance-literature survey and theoretical framework[J]. Modern Economic Science, 2005(4): 85-91, 112. DOI:10.3969/j.issn.1002-2848.2005.04.013] |

| [11] |

边燕杰, 丘海雄. 企业的社会资本及其功效[J]. 中国社会科学, 2000, 21(2): 87-99, 207. [Bian Yanjie, Qiu Haixiong. The Social capital of enterprises and its efficiency[J]. Chinese Social Sciences, 2000, 21(2): 87-99, 207.] |

| [12] |

惠朝旭. 企业家社会资本: 基于经济社会学基础上的解释范式[J]. 理论与改革, 2004, 17(3): 117-120. [Hui Chaoxu. Entrepreneur social capital: An interpretation paradigm based on economic sociology[J]. Theory and Reform, 2004, 17(3): 117-120.] |

| [13] |

周小虎. 企业家社会资本及其对企业绩效的作用[J]. 安徽师范大学学报(人文社会科学版), 2002(1): 1-6. [Zhou Xiaohu. On the social capital of entrepreneurs and organizational effectiveness[J]. Journal of Anhui Normal University (Humanities and Social Sciences Edition), 2002(1): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1001-2435.2002.01.001] |

| [14] |

李振华, 李赋薇. 孵化网络、集群社会资本与孵化绩效相关性[J]. 管理评论, 2018, 30(8): 79-89. [Li Zhenhua, Li Fuwei. Correlations among incubation network, cluster social capital and incubation performance[J]. Management Review, 2018, 30(8): 79-89.] |

| [15] |

龙欢, 王翠绒. 社会资本的本质之辩[J]. 广西社会科学, 2015(8): 139-144. [Long Huan, Wang Cuirong. Debate on the nature of social capital[J]. Guangxi Social Sciences, 2015(8): 139-144.] |

| [16] |

郭强, 尹寿兵, 刘云霞, 等. 初始资源、社会资本对旅游小企业成长的影响研究——以宏村为例[J]. 旅游学刊, 2019, 34(12): 36-47. [Guo Qiang, Yin Shoubing, Liu Yunxia, et al. Research on the impact of initial resources and social capital on the growth of small tourism enterprises: A case study of the Hongcun village[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(12): 36-47.] |

| [17] |

Adler P S, Kwon S W. Social capital: Prospects for a new concept[J]. Academy of Management Review, 2002, 27(1): 17-40. DOI:10.5465/amr.2002.5922314 |

| [18] |

张文宏. 中国的社会资本研究: 概念、操作化测量和经验研究[J]. 江苏社会科学, 2007(3): 142-149. [Zhang Wenhong. Social capital research in China: Concept, operational measurement and empirical research[J]. Jiangsu Social Sciences, 2007(3): 142-149.] |

| [19] |

Iyer S, Kitson M, Toh B. Social capital, economic growth and regional development[J]. Regional Studies, 2005, 39(8): 1015-1040. |

| [20] |

Staber U. The competitive advantage of regional clusters: An organizational-evolutionary perspective[J]. Competition and Change, 2007, 11(1): 3-18. |

| [21] |

Schmitz H. Small shoemakers and fordist giants: Tale of a supercluster[J]. World Development, 1995, 23(1): 9-28. |

| [22] |

杨鹏鹏, 袁治平. 企业家社会资本影响企业动态能力的机理分析——以民营科技小企业为例[J]. 情报杂志, 2008, 27(9): 146-150. [Yang Pengpeng, Yuan Zhiping. Entrepreneurial social capital and the mechanism of its effect on corporate dynamic capabilities: An analysis of private technological SMEs[J]. Journal of Information, 2008, 27(9): 146-150.] |

| [23] |

耿新, 张体勤. 企业家社会资本对组织动态能力的影响——以组织宽裕为调节变量[J]. 管理世界, 2010, 26(6): 109-121. [Geng Xin, Zhang Tiqin. The impact of entrepreneurs' social capital on the organizational dynamic capability: Taking organizational abundance as a moderating variable[J]. Management World, 2010, 26(6): 109-121.] |

| [24] |

肖为群, 王迎军. 集群社会资本与集群内企业成长——一个经验案例研究[J]. 中国软科学, 2013(2): 134-143. [Xiao Weiqun, Wang Yingjun. Cluster social capital and its impact on the growth of firms within the cluster: An expirical case study[J]. China Soft Science, 2013(2): 134-143.] |

| [25] |

郭强, 尹寿兵, 刘云霞. 旅游小企业成长的影响因素及研究启示[J]. 旅游论坛, 2017, 10(6): 28-39. [Guo Qiang, Yin Shoubing, Liu Yunxia. Factors affecting the growth of small tourism business and research inspiration[J]. Tourism Forum, 2017, 10(6): 28-39.] |

| [26] |

冯卫红, 胡建玲. 旅游产业集群网络结构与企业绩效关系研究[J]. 经济问题, 2016(2): 125-129. [Feng Weihong, Hu Jianling. Research on the relationship between the network structures and the firm performance of tourism cluster[J]. On Economic Problems, 2016(2): 125-129.] |

| [27] |

尹寿兵, 郭强, 刘云霞. 旅游小企业成长路径及其驱动机制——以世界文化遗产地宏村为例[J]. 地理研究, 2018, 37(12): 2503-2516. [Yin Shoubing, Guo Qiang, Liu Yunxia. The growth path and mechanism of small tourism businesses: Taking world cultural heritage site Hongcun as an example[J]. Geographical Research, 2018, 37(12): 2503-2516.] |

| [28] |

Zhao W, Ritchie J R B, Echtner C M. Social capital and tourism entrepreneurship[J]. Annals of Tourism Research, 2011, 38(4): 1570-1593. |

| [29] |

文彤, 苏晓波. 关系与制度: 地方嵌入中的旅游小企业[J]. 旅游学刊, 2017, 32(10): 39-46. [Wen Tong, Su Xiaobo. Relationship and institution: Small tourism business embedded in local social networks[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(10): 39-46.] |

| [30] |

郭凌, 王志章, 朱天助. 社会资本与民族旅游社区治理——基于对泸沽湖旅游社区的实证研究[J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 2015, 42(1): 62-69. [Guo Ling, Wang Zhizhang, Zhu Tianzhu. Social capital and the governance of ethnic tourism communities[J]. Journal of Sichuan Normal University (Social sience Edition), 2015, 42(1): 62-69.] |

| [31] |

Zhou L, Chan E, Song H. Social capital and entrepreneurial mobility in early-stage tourism development: A case from rural China[J]. Tourism Management, 2017, 63: 338-350. |

| [32] |

Braun D P, Braun P. Creating value to tourism products through tourism network and clusters: Uncovering destination value chains[C]. Gwanju/Paris: OECD & Korea Conference, 2005.

|

| [33] |

史丹丹. 集群网络结构、资源获取能力与企业技术创新绩效——以旅游产业为例的实证研究[J]. 企业经济, 2014(3): 130-133. [Shi Dandan. Cluster network structure, resource acquisition capability and corporate technological innovation performance: An empirical study of the tourism industry[J]. Business Economy, 2014(3): 130-133.] |

| [34] |

秦立公, 胡娇, 朱可可. 民宿服务供应链集成对民宿集群动态能力的影响机理——价值共创的中介和资源互动的调节作用[J]. 企业经济, 2018, 37(6): 107-113. [Qin Ligong, Hu Jiao, Zhu Keke. The mechanism of the influence of homestay service supply chain integration on the dynamic capabilities of homestay clusters: The mediation effect of value co-creation and resource interaction[J]. Business Economy, 2018, 37(6): 107-113.] |

| [35] |

彭青, 曾国军. 家庭旅馆成长路径研究: 以世界文化遗产地丽江古城为例[J]. 旅游学刊, 2010, 25(9): 58-64. [Peng Qing, Zeng Guojun. Growth paths of family inns in China: A case study on world cultural heritage, Lijiang ancient town[J]. Tourism Tribune, 2010, 25(9): 58-64.] |

| [36] |

Chou H J. A Study on the effects of entrepreneurship and interpersonal network on the business performance of Bed-and Breakfast (B&B) inn operators in Taiwan[J]. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 2008, 4(1): 149-158. |

| [37] |

Tang T W. Competing through customer social capital: The proactive personality of bed and breakfast operators[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2015, 20(2): 133-151. |

| [38] |

文彤. 家庭旅馆业的发展——以桂林龙脊梯田风景区为例[J]. 旅游学刊, 2002(1): 26-30. [Wen Tong. On developing family Inn industry: A case study of dragon ridge terrace scenic spot[J]. Tourism Tribune, 2002(1): 26-30.] |

| [39] |

Wan J C, Shyu M L. Key success factors in the business model of B&B industry in Taiwan[J]. Revista De Cercetare Si InterventieSociala, 2016(53): 89-96. |

| [40] |

胡敏. 乡村民宿经营管理核心资源分析[J]. 旅游学刊, 2007, 22(9): 64-69. [Hu Min. An analysis of the core resources in the management of rural lodgings[J]. Tourism Tribune, 2007, 22(9): 64-69.] |

| [41] |

陈桢婷. 民宿经营之永续性[D]. 台中: 亚洲大学, 2007. [Chen Zhenting. Sustainability of Homestay Operation[D]. Taichung: Asia University, 2007.]

|

| [42] |

陈向明. 扎根理论的思路和方法[J]. 教育研究与实验, 1999(4): 58-63. [Chen Xiangming. Grounded theory: Its train of thought and methods[J]. Educational Research and Experiment, 1999(4): 58-63.] |

| [43] |

李路路. 社会资本与私营企业家——中国社会结构转型的特殊动力[J]. 社会学研究, 1995(6): 46-58. [Li Lulu. Social capital and private entrepreneurs: The special driving force of china's social structural transformation[J]. Sociological Research, 1995(6): 46-58.] |

| [44] |

闫婷婷. 社会网络对乡村社区旅游小企业成长影响研究——以桂林龙脊平安寨为例[D]. 广州: 暨南大学, 2016: 54, 62. [Yan Tingting. Social Network Influence on Small Tourism Business Growth in Rural Community: A Case Study of Pingan Village, Guilin[D]. Guangzhou: Jinan University, 2016: 54, 62.]

|

| [45] |

曾喜鹏, 吴盈莹. 台湾民宿竞争群组及其竞争策略探讨[J]. 乡村旅游研究, 2013, 7(2): 15-24. [Zeng Xipeng, Wu Yingying. Discussion on the competitive groups of Taiwan B&Bs and their competitive strategy[J]. Rural Tourism Research, 2013, 7(2): 15-24.] |

| [46] |

肖冬平, 王春秀. 社会资本研究[M]. 昆明: 云南大学出版社, 2013: 111-112. [Xiao Dongping, Wang Chunxiu. Research on Social Capital[M]. Kunming: Yunnan University Press, 2013: 111-112.]

|

| [47] |

张洪兴, 耿新, 彭留英. 民营企业家社会资本、动态能力与企业绩效关系研究[M]. 北京: 旅游教育出版社, 2014: 3, 5-6, 29, 31, 33, 37-38. [Zhang Hongxing, Geng Xin, Peng Liuying. Research on the Relationship Among Private Entrepreneurs' Social Capital, Dynamic Capabilities and Enterprise Performance[M]. Beijing: Tourism Education Press, 2014: 3, 5-6, 29, 31, 33, 37-38.]

|

| [48] |

邹宜斌. 社会资本: 理论与实证研究文献综述[J]. 经济评论, 2005(6): 121-126. [Zou Yibin. Social capital: A summary of theoretical and empirical research literature[J]. Economic Review, 2005(6): 121-126.] |

| [49] |

Granovetter M. Economic action and social structure: The problem of embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1985, 91(3): 481-510. |