城市蔓延是指城市在发育进程中表现出的随意且无计划的、分散且不连续的、土地用途单一且粗放的、极度依赖交通工具出行且引发用地矛盾趋于剧烈的一种不可持续的空间拓展模式[1]。在发达国家,随着工业化推进、公路交通设施的完善及机动车的普及,郊区迅速发展而城市中心趋于衰落,蔓延逐渐成为了西方国家普遍的城市发展态势[2]。改革开放后,中国的城镇化推进极为迅速,1978年,以常住人口计算的城镇化率仅为18%,到2019年这一数字已提高到60.6%,这需要更大的城市容量来容纳急剧增加的城市产业和人口。2019年中国城市人均建设用地高达200 m2,远高于发达国家的水平,城市向外“摊大饼”式扩张已成为诸多城市拓展的“常态”,建成区盲目扩张的情形到处可见[3]。城市的蔓延通常会给城市的发展带来不利影响,如交通拥挤、社会污染、社会空间两级分化等[4]。此外,城市向外拓展往往会以牺牲耕地数量和质量为代价,城市体量的增大还会增加公共基础设施建设的成本,出现“空城”“鬼城”现象,降低土地利用效率[5]。上述弊端的不断显现,吸引了政府、公众及学者的普遍关注,国内外学者针对城市蔓延相关问题展开了深入研究,主要从概念界定、评估方法、内在机理、调控对策、以及城市蔓延的生态环境效应等方面进行研究。城市蔓延概念的界定是城市蔓延研究的首要任务,目前,已有的相关概念主要从城市蔓延的表现形式、形成特征以及蔓延带来的影响等方面进行界定[1]。尽管学者们对城市蔓延的认识不断深入,但由于城市蔓延问题的复杂性和多维性,至今尚未有统一认可的城市蔓延定义,常常将城市蔓延与城市空间扩张混淆。城市扩张主要通过刻画城市用地的时空变化情况来表征城市对“绝对规模”的追求,而城市蔓延则是从低密度、扩大规模及负面影响三个方面共同描述城市的发展变化,它能够反映城市的不平衡及不充分发展[6],因此,单纯认为城市扩张就是城市蔓延的说法有失偏颇。

概念的模糊使得如何测度城市蔓延程度成为了难题。学者们早期多采用城市建成区面积、人口密度、人口-用地增长弹性指数、空间形态、景观格局等来测度城市蔓延程度[7],如Fulton[8]和Lang[9]借助人口密度指标测度城市蔓延幅度;Li等[10]使用城市面积增长率与人口增长率的差值来衡量城市蔓延;王家庭等[7]构建了城市蔓延指数,即建成区面积增长率与人口增长率的比值(弹性系数),来测度城市蔓延。然而,上述指标对城市内部人口均匀或集中分布状况难以区分,针对这一缺陷,有学者提出了考虑城市内部人口分布差异的城市蔓延指数,如Lopez等[11]和Fallah等[12]以城市内部人口密度空间分布为基础构建蔓延指数,将城市内部低密度区域的人口占比与高密度区域的人口占比相减,反映城市的蔓延度。Feng等[13]构建了城市土地蔓延(ULS)和城市人口蔓延(UPS)两个指数对城市蔓延进行了研究。由于统计数据可能存在客观性不强、无法反映空间差异以及细节信息等不足,有学者使用遥感影像测度城市蔓延状况,如秦蒙等[14]采用遥感影像从人口和土地两个方面构建了新型城市蔓延指数来研究城市蔓延的空间差异。随着研究的深入,城市蔓延的内在机理研究也成为研究热点,主要从经验角度和经济学角度开展研究[15],且多为定性研究,全国范围的定量化、空间化研究案例极为少见。

总体而言,国内已有城市蔓延的相关研究多以小尺度上的单个城市(群)为分析对象,忽视了从大尺度视角分析城市蔓延的时空分异和时空关联特征。此外,对城市蔓延现象背后的影响因素尤其是空间因素还没有深入分析讨论。基于此,本文利用2000-2017年夜间灯光数据和LandScan人口分布数据,以中国大陆343个地级及以上城市为研究单元,测度城市蔓延程度,并运用趋势分析、探索性时空数据分析技术(ESTDA)和地理探测器等,分析城市蔓延变化趋势及时空格局,探究影响城市蔓延的驱动因素,旨在为新型城镇化建设和区域规划提供科学依据。

1 数据及研究方法 1.1 数据来源及处理 1.1.1 数据来源夜间灯光数据获取自NOAA(美国国家大气和海洋管理局)的NGDC(国家地理数据中心)(https://www.ngdc.noaa.gov/eog/download.html),采用DMSP/OLS及NPP/VIIRS两种灯光数据,以便延伸研究时段。其中,DMSP/OLS夜间灯光数据为第四版2000-2013年全年无云稳定灯光合成产品,空间分辨率为30弧秒(约为1 km);NPP/VIIRS夜间灯光数据时段为2013-2017年,空间分辨率为15弧秒(约为500 m),为质量较好的月产品,无云。LandScan人口分布数据来源于美国橡树岭国家实验室开发的全球人口空间化产品,借助于空间分析和图像处理技术,采用多变量不对称的建模对行政区范围内的人口进行分割统计,分辨率30弧秒(约为1 km),是目前分辨率最高的全球人口分布数据。Sentinel-2高分辨率数据获取自欧洲航天局(https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home),空间分辨率为10 m,获取时间为2017年6月27日,云量低于1%。社会经济数据获取自《中国城市统计年鉴》。各级行政区界线取自国家基础地理信息中心1:100万全国基础地理数据库和基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2016)2890号标准地图制作,底图无修改。以中国343个地级及以上城市为评价单元,不包括香港、澳门特别行政区和台湾省。LandScan数据中浙江舟山市的数据缺失,也未纳入研究范围。

1.1.2 数据处理(1)夜间灯光数据预处理。DMSP/OLS夜间灯光数据存在易饱和、多平台数据不连续等缺陷,需要对其预处理。首先转换为Albers等面积投影坐标,再将其重采样为1km×1km的像元。使用不变目标法对DMSP/OLS影像进行传感器的相互校正[16],选择发展相对稳定的黑龙江省鸡西市作为不变目标区域,累积DN值较高的传感器F18作为标准传感器,建立一元二次回归模型,对其他传感器影像进行相互较正。之后,通过对相互校正的影像取同年份不同传感器影像均值的方法,进行传感器的连续性校正,获得满足研究需要的2000-2013年DMSP/OLS夜间灯光数据。

对NPP/VIIRS数据先投影到Albers等面积投影坐标,再将其重采样为1km×1km空间分辨率。针对NPP/VIIRS数据存在负值、极高值、不稳定光源以及缺乏可比性与年值数据的缺点,利用上一步处理后的2012年DMSP/OLS数据替换2012年NPP/VIIRS月度数据中的负值,进一步求出2012年NPP/VIIRS的年度均值图像,此后的NPP/VIIRS月度数据中的负值由前一年的年度均值图像替换,进而求取年度均值图像[17]。通过不变区域法对年度NPP/VIIRS数据进行校正,利用低通滤波消除极高值,再依据不稳定光源不可能同时存在连续两年同一个地方的假设,将NPP/VIIRS年度均值图像转化为二值图,从而消除数据中的不稳定光源。

(2)两种灯光数据整合。由于DMSP/OLS夜间灯光数据在2013年后不再提供,NPP/VIIRS夜间灯光数据自2012年才开始提供数据,为了进行长时间序列的研究,须整合两种数据资源以延长数据时序。尽管DMSP/OLS、NPP/VIIRS两种数据在辐射特性以及空间分辨率上存在显著差异,但它们的时间覆盖范围存在重叠,使得二者的数据整合成为可能[18]。本研究参考前人[17, 19-21]提出的方法,通过幂函数对重合年份的两种数据建立拟合方程,再利用高斯低通函数对影像进行降噪处理,以2013年DMSP/OLS影像为参考,通过拟合方程对2014-2017年NPP/VIIRS数据进行校正,进而得到2014-2017年模拟的1 km空间分辨率的DMSP/OLS影像。

(3)城市区域提取。本文利用夜间灯光数据提取城市区域。Fan等[22]在城市蔓延中将DMSP/OLS夜间灯光数据DN值大于10的区域定义为城市化区域。刘璐[23]将DMSP/ OLS夜间灯光数据像元值12为阈值划分城市与非城市区域。Yue等[24]通过设置DN阈值得到城市化区域,直到提取的区域面积与统计年鉴中建成区面积接近。但行政区范围包含城市周边的农田以及非城镇化用地,而建成区的概念并不明确,不同时期“建成区”的概念也有所不同。因此,为了排除城市内部已开发但无人口活动的地区,也将郊区已开发的地区纳入其中,本文把同时满足夜间灯光覆盖及LandScan人口分布的地区定义为城市化地区。

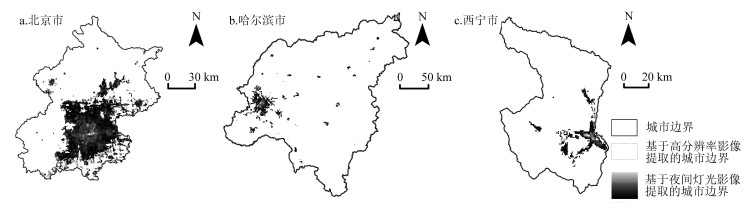

首先,利用夜间灯光数据识别城市边界,寻找最优阈值。由于灯光突变检测法客观性、简单性及可靠性较强,且不需要借助其他数据[25-28],更加符合城市扩张的实际情况,本文采用此方法确定最佳阈值。考虑到城市地理区位及经济发展,选取京、沪、穗、深、渝5个城市作为提取样本,利用Matlab编写代码确定最佳阈值,并取均值作为该年份全国城市区域的最佳灯光阈值。为了检测城市区域提取的准确性,选取北京、太原、徐州、宁波、上海、哈尔滨、大连、郑州、南昌、广州、南宁、拉萨、重庆、西宁、兰州等15个城市进行验证,通过最佳阈值提取的2017年城市边界与利用2017年高分辨率影像Sentinel-2人机交互目视解译所提取的城市边界进行对比(图 1显示了北京市、哈尔滨市、西宁市的提取结果对比),总体精度在83.24%以上。其次,参考毛其智等[29]提出的标准,把人口密度1000人/km2作为城市区域分割的阈值。最后,将人口和灯光两种数据进行叠加,得到每个城市较精确的城市边界。

|

图 1 2017年城市区域提取结果对比 Fig.1 Comparison of Extraction Results in Urban Areas in 2017 |

研究城市蔓延问题,尤其是实证研究需要精确量化城市蔓延的程度。被大量使用的城市建成区面积增长不足以刻画“低密度、高分散度”的人口空间分布特征,难以反映城市蔓延的实质。采用城区人口密度来反映蔓延程度,或以资本密度(如单位土地面积的房间数量)作为代理变量用于测度蔓延也有严重缺陷,无法反映城市内部人口分布的空间差异。而采用土地-人口增长弹性指标来定量测度城市蔓延的做法仍然未能解决计算粗略、“以面概点”的问题,而且弹性难以适用于收缩城市。因此,不能把城市的人口和土地当作“铁板一块”的整体,而要区分城市中心和边缘区在人口分布和土地开发方面的差异。城市蔓延不等同于城市扩张,并非简单地可通过人口数量的增长或者建成区面积的增加来反映,城市蔓延是城市在扩张过程中出现的人口密度的降低和单位土地利用强度的减少。过去的几十年,中国的城市化飞速发展,但也存在一些收缩城市,其人口规模、经济规模或建成区面积有所减少,尽管此类城市较为少见,但只要存在人口密度下降的现象,也可以认为是城市蔓延。反之,如果某城市的建成区在扩大,但其人口的增速比建成区的增长更快,使得人口密度有所增加,此类情况本文认为蔓延度在降低。换言之,本文城市“蔓延”强调的是城市内部空间结构的密集或疏散,而不是单纯的建成区的扩大。本文测度城市蔓延主要采用遥感数据构建蔓延度指数、线性趋势分析、探索性时空数据分析ESTDA和地理探测器等。

1.2.1 蔓延度指数结合城市蔓延低密度扩张的特性,同时考虑城市人口和土地两方面构建城市蔓延度指数。若某城市低密度区的人口比重增加,低密度区的人口居住面积比重提高(意味着城市低密度区的密度持续降低),均体现出蔓延水平的上升。城市的蔓延度指数Sprawl的计算式为[14]:

|

(1) |

|

(2) |

|

(3) |

式中,SAi和SPi分别为城市i的土地蔓延度和人口蔓延度,LAi为城市i中处于低人口密度区的面积与该市城市用地总面积的比值;LPi为城市i中处于低人口密度区的人口与该市总人口的比值;HAi为城市i中处于高人口密度区的面积与该市城市用地总面积的比值;HPi为城市i中处于高人口密度区的人口与该市总人口的比值。其中,城市i中低人口密度区指人口密度低于全国城市平均值的区域,高人口密度区则相反。蔓延度指数取值范围在0-1之间,其值越靠近1,说明城市的蔓延越剧烈。

与目前常用的平均密度法测度城市蔓延的方法相比,Sprawl指数考虑了城市内部区域的细化差异,而不是把城市视为“铁板一块”的均质区域,从而避免了城市内部密度畸高或畸低区域对城市整体密度的影响,对城市蔓延的估测更为合理。

1.2.2 线性趋势分析利用趋势分析能够消除影响城市蔓延度变化趋势的异常因素,在空间上较为客观地展示中国城市蔓延度长时间序列的演化趋势。计算式为[30]:

|

(4) |

式中,Slope是线性拟合方程的斜率,Sprawlt表示第t年的蔓延度,T为研究年限。

1.2.3 探索性时空数据分析ESTDA有关空间效应的分析已成为目前揭示区域发展不均衡和收敛的有效手段,但对于地理变量空间格局差异与演化特征的实证研究更多是度量截面特征,即将时间过程与空间格局割裂开来。Rey等[31]提出的ESTDA方法将时间和空间有效整合,实现时空交互分析。本文借助ESTDA系统综合分析城市蔓延在全局和局部空间上的格局分异与时间上的演化特征。ESTDA主要研究方法涵盖全局和局部空间自相关分析、局部自相关散点图、局部自相关时空跃迁、空间马尔科夫链等。通过Moran's I指数衡量分析城市蔓延在整个区域的空间特征,LISA时间路径分析通过引入时间维度,从时间演化的角度研究在Moran散点图中局部自相关的动态迁移规律。借助各城市蔓延度的属性值及其空间滞后值在时间序列上的成对迁移分析,探究和解释城市蔓延度在局部层面的时空交互变化以及时空差异动态性特征,从而实现局部空间依赖由“瞬时场景”向“交互动态场景”的连续表达。LISA时间路径一般通过下述相对长度Γi及弯曲度Δi的计算来描述[32]:

|

(5) |

|

(6) |

式中,Li, t是t年份城市i在Moran's I散点图中的位置;d(Li, t, Li, t+1) 是城市i在t和t + 1年份之间的移动距离;n为城市数量,文中n =343;Wi, j为空间权重矩阵。如果某城市在研究时限范围内其i的移动长度大于所有城市平均值,则Γi >1,否则Γi < 1。若城市i的移动路径非直线,则该城市的Δi>1,否则Δi >1,Δi值愈大说明城市i在蔓延过程中受到时空依赖效应的制约愈显著,换言之,城市i受到相邻城市的空间溢出或空间极化作用也就越大,同时,伴随时间推移城市自身的蔓延度也会加速提升,在个别年份蔓延度的波动可能更显著,反之,表明受影响越小,波动越平稳。

LISA时间路径描述了各单元在Moran's I散点图中迁移轨迹所具有的几何规律,时空跃迁则描述了城市与其相邻城市间具有的空间关系如何随时间而变化。Rey[33]改进了经典的Markov链,将Moran's I散点图中各测度单元迁移的路径、方位、聚集等因素纳入Markov链,定义了局部Markov迁移和时空跃迁的概念。时空跃迁由Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四种类型构成。Ⅰ型跃迁代表i城市在研究时段内没有形态间的迁移过程;Ⅱ型跃迁代表城市自身有跃迁,但邻居城市没有跃迁,又分为HHt→LHt+1、HLt→LLt+1、LHt→HHt+1和LLt→HLt+1等几种情形;Ⅲ型跃迁说明城市本身没有变化,但其相邻城市出现跃迁,包括HHt→HLt+1、HLt→HHt+1、LHt→LLt+1、LLt→LHt+1;Ⅳ型跃迁说明城市本身和邻居城市均出现跃迁,其中城市本身与邻居城市的跃迁方向一致则定义为Ⅳ(1)型,包括HHt→LLt+1、LLt→HHt+1;城市本身与邻居城市的跃迁方向不一致则属于Ⅳ(2)型,又分为HLt→LHt+1和LHt→HLt+1。Rey[34]同时提出了时空流动和时空聚集,刻画研究时段内某种跃迁类型的数目与全域范围内全部跃迁数(m)的关系。

时空流动(SF):

|

(7) |

时空凝聚(SC):

|

(8) |

相对移动率(R):

|

(9) |

式中,FⅡ、FⅢ和FⅣ(1)分别表示Ⅱ型跃迁、Ⅲ型跃迁及Ⅳ(1) 型跃迁的跃迁数;Pi, i为Markov转移矩阵的对角线元素,K =4。R若为0说明城市的蔓延度形态没有发生转移,R越大则说明形态间转移越显著。

1.2.4 地理探测器利用因子探测对影响城市蔓延度时空分异格局的驱动因子的重要程度进行识别,利用交互探测探究驱动因子之间相互作用对城市蔓延度的影响程度。其中,因子探测使用q值来描述某因子X对属性Y的空间分异的解释强度,交互作用探测则用来测度各因子间的相互作用。因子探测计算式为[34]:

|

(10) |

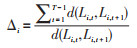

式中,q为驱动因子对城市蔓延程度的作用强度值,其取值范围是[0, 1],q值越大,反映了影响因素X对城市蔓延程度时空差异的影响越显著;h是某因子X的分类数或分层数,N为分析城市的总数量,Nh表示第h类子区域中的城市数量,σh2和σ2分别为影响因子在第h分类和全部城市蔓延度的方差。本文的技术路线如图 2所示。

|

图 2 技术路线图 Fig.2 Methodology Flow Chart |

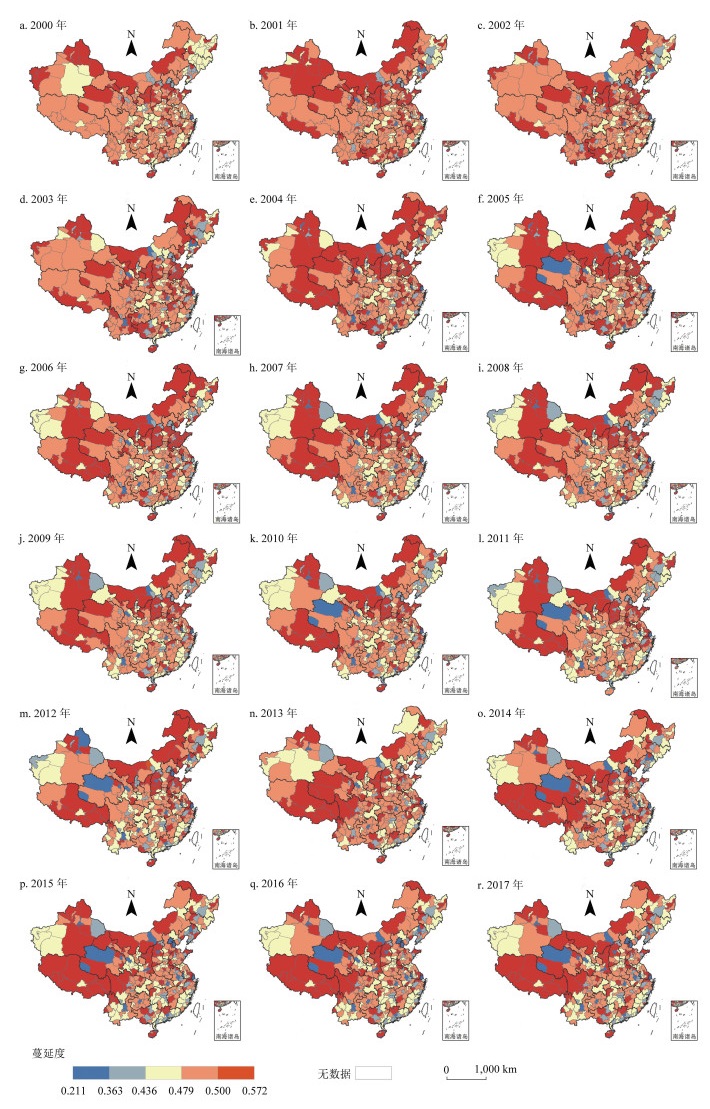

以中国343个地级市为研究对象,通过公式(1)计算2000-2017年全国各地级市的蔓延度,获得各年份蔓延度的空间分布。为便于比较,以2008年作为样本年份,利用自然间断点法结合手动分类将蔓延度划分为五类,并将此分类标准应用于2000-2017的其他所有年份,以同一标准比较中国城市蔓延的时空格局(图 3)。18年间全国城市蔓延度的平均值呈下降趋势,从2000年的0.483下降到2017年的0.468。18年蔓延度的平均值是0.476,说明18年间城市整体上呈现中高度蔓延状况,其中,2014年蔓延度的平均值最低,为0.467,2001年最高,为0.484。中国东北地区西部及西北地区城市蔓延程度高,而沿海地区以及中部的部分地区蔓延度较低,城市发展处于相对平衡的状态。

|

图 3 2000-2017年中国城市蔓延指数空间分布 Fig.3 Spatial Distribution of Urban Sprawl Index in China from 2000 to 2017 底图来源:国家自然资源部标准地图服务网站(http://bzdt.ch.mnr.gov.cn/)1∶3000万标准地图,审图号GS(2016)2890,底图无修改。 |

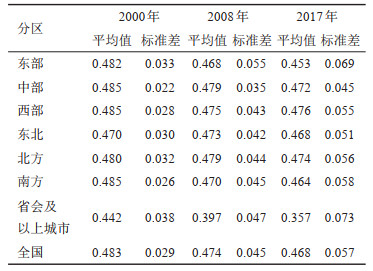

图 3和表 1显示,城市蔓延的地域差异显著。中西部地区的城市蔓延度要大于东部地区和东北地区,以2017年为例,蔓延度呈现西部最高,中部和东北次之,东部最低的空间分布态势。从南、北方而言,2000年南方城市的蔓延度略高于北方城市,而在2008年和2017年,北方城市的蔓延度已远高于南方城市。东、中、西部之间的差异没有南方和北方的差异大。

| 表 1 城市蔓延度分区域和类型统计 Tab.1 Statistics of Urban Sprawl in Different Regions and Type |

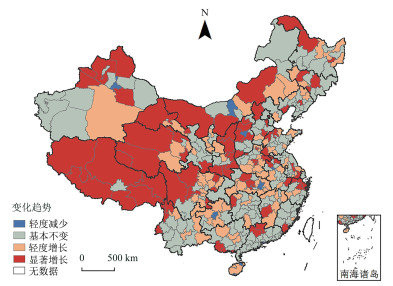

利用公式(4)计算2000-2017年蔓延度的年际变化率,得到城市蔓延的变化趋势(图 4),为使结果更加清晰直观,利用分位法将其划分为四种类型,即轻度减少、基本不变、轻度增长以及显著增长。中国大部分地级市(162个)蔓延度基本保持不变,呈现显著增长趋势的城市有85个,集中分布在胡焕庸线以西,蔓延度增加最明显的前20个城市里,西部地区就占了9个,7个位于中部地区。胡焕庸线以东的显著增长城市多分布于省际交界处,如湘粤赣、鲁豫皖、苏浙皖、渝贵、冀鲁交界等。省际交界区是区域经济发展中最容易被忽视的区域,经济发展相较省内发达地区呈现滞后性、边缘化,研究显示,这一区域也往往是城市蔓延最为剧烈的地区。蔓延度轻度减少的城市数量很少,仅包括包头、贵阳、海口、淮南、三亚、深圳、太原、乌鲁木齐和武汉市,多为省会城市或区域中心城市。在三个时点上,省会、副省级城市和直辖市的蔓延度均明显低于全国平均水平,而且逐年降低,这表明较大规模、较高行政级别的城市具有较低的城市蔓延倾向。从蔓延度的标准差来看,东部城市的标准差最高,中部最低,说明东部城市蔓延的个体差异较大,而中部城市差异小。

|

图 4 2000-2017年间中国城市蔓延指数变化趋势 Fig.4 The Trend of Urban Sprawl Index in China from 2000 to 2017 底图来源:国家自然资源部标准地图服务网站(http://bzdt.ch.mnr.gov.cn/)1∶3000万标准地图,审图号GS(2016)2890,底图无修改。 |

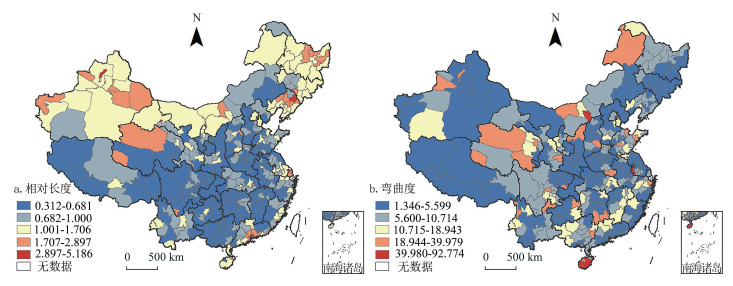

各年份城市蔓延指数的全局Moran's I指数与Z值均大于0,P值通过99.9%的置信水平检验,说明城市蔓延指数存在较高的空间自相关性,18年间存在空间依赖。根据公式(5)、(6)计算各城市蔓延度的LISA时间路径相对长度以及弯曲度,并利用自然间断点法分为低、较低、中、较高以及高五种类型。由图 5a可知,2000-2017年,中国城市蔓延度的相对长度总体呈现由东南部向西北部以及东北部递增的趋势,北方高于南方,沿海大于内陆。这表明东南地区城市蔓延度拥有更加稳定的局部空间结构,西北和东北地区在城市蔓延中拥有更加动态的局部空间结构。处于高相对路径类别的城市共有8个,恰好归属两类城市:克拉玛依、石河子、嘉峪关、抚顺是区域重要的资源型城市,城市规模普遍不大,但发展迅速;东莞、深圳、珠海和三亚则全部是区位优势明显的沿海开放城市,在研究时段内抓住机遇,吸引产业和人口聚集,或利用旅游资源发展服务业,拥有较高的城市蔓延度相对长度。

|

图 5 2000-2017年中国城市蔓延度LISA时间路径相对长度和弯曲度 Fig.5 The Relative Length and Tortuosity of Lisa Time Path of China's Urban Sprawl from 2000 to 2017 底图来源:国家自然资源部标准地图服务网站(http://bzdt.ch.mnr.gov.cn/)1∶3000万标准地图,审图号GS(2016)2890,底图无修改。 |

从弯曲度来看(图 5b),2000-2017年间,全国343个城市蔓延度的弯曲度均大于1,这说明蔓延度存在较强的空间依赖性,并且五个等级城市的数量呈现金字塔结构分布,低弯曲度及较低弯曲的城市占总数的79.3%,表明大部分城市蔓延度表现为相对较弱的波动性[17]。而呈现较高弯曲度和高弯曲度的城市主要集中在省域交界地带以及海南省,如三亚、铜仁、广安、天水、榆林、郴州等,表明这些城市受到相邻城市的空间溢出或空间极化作用较大,在空间依赖方向上具有很大的波动性,即在城市蔓延过程中具有相对强的波动特征。

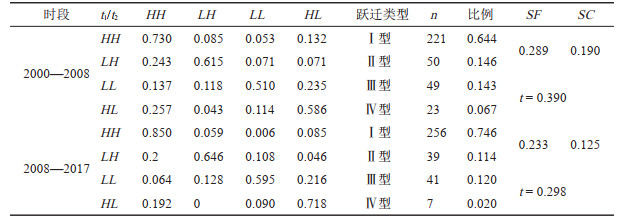

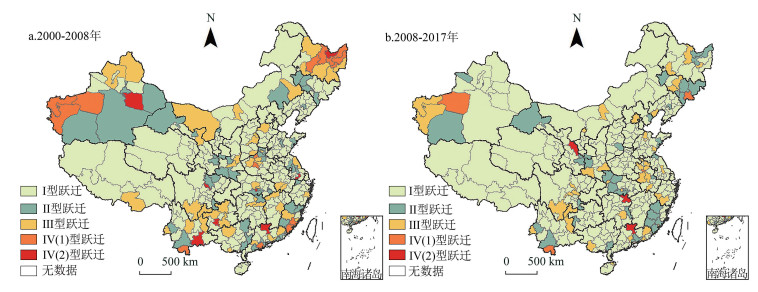

2.2.2 时空跃迁分析LISA时间路径揭示了各城市蔓延度局部空间自相关LISA坐标在Moran散点图中动态迁移趋势,而LISA时空跃迁能够识别城市蔓延度局部空间关联类型的相互转移过程特征。根据公式(7)-(9),时空跃迁计算结果见表 2和图 6。可知,城市蔓延度在2000-2008、2008-2017两个时间段内没有明显的时空跃迁,属于Ⅰ型跃迁,即Moran's I散点始终位于同一象限内,其概率在两个时段分别高达64.4% 和74.6%,这说明中国城市蔓延度分布具有较强的空间聚集性,不存在很大的空间迁移,不同类型之间存在一定的转移惰性,稳定性高。若考虑空间效应,2000-2008年间的相对移动率(0.390)大于2008-2017年间(0.298),这表明后一时间段空间结构动态化相对减少,稳定性上升。同时发现,发生Ⅳ型跃迁的城市数量较少,很难出现城市与相邻城市蔓延状态同时发生改变的情况,即各城市改变其当前的城市蔓延相对状态较难。

| 表 2 中国城市蔓延度转移矩阵 Tab.2 Spatio-temporal Transition Matrices of China's Urban Sprawl |

|

图 6 中国城市蔓延度的LISA时空跃迁 Fig.6 LISA Space-time Transition of China's Urban Sprawl 底图来源:国家自然资源部标准地图服务网站(http://bzdt.ch.mnr.gov.cn/)1∶3000万标准地图,审图号GS(2016)2890,底图无修改。 |

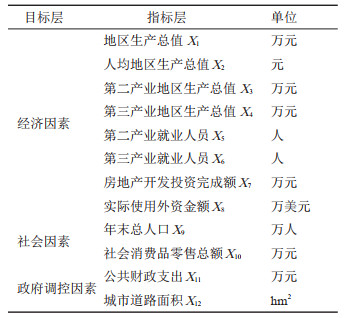

城市蔓延及其区域间的差异受到诸多因素的影响,本文结合前人[5, 14, 35-37]的研究,从经济、社会及政府调控3个方面选择了40个影响城市蔓延的候选因子,然后利用典型相关分析,判断各候选因子与因变量之间的典型相关系数,剔除了相关系数小的因子,最终确定出由12个相关性较高的城市蔓延影响因素构成的指标体系(表 3)。

| 表 3 城市蔓延驱动因素 Tab.3 The Driving Factors of Urban Sprawl |

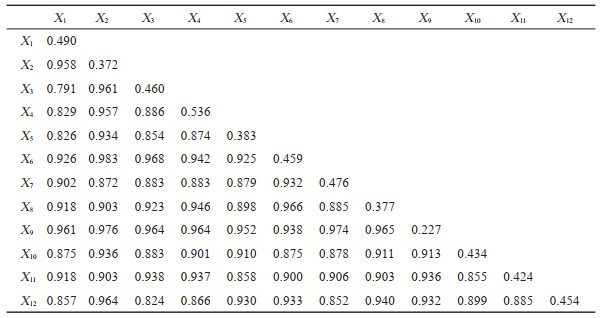

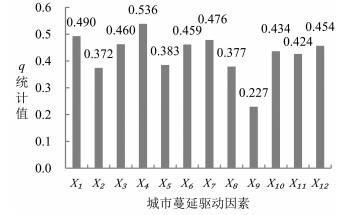

本文选取2000、2008、2017年3年的数据均值通过地理探测器探测12个驱动因子对中国城市蔓延的影响程度以及各因子交互作用的影响程度。从图 7的因子探测结果来看,经济因素较社会因素及政府调控因素对城市蔓延的影响最大。各影响因子的q值范围为0.227-0.536,对城市蔓延的解释力由强到弱分别为:第三产业地区生产总值X4>地区生产总值X1>房地产开发投资完成额X7>第二产业地区生产总值X3>第三产业就业人员X6>城市道路面积X12>社会消费品零售总额X10>公共财政支出X11>第二产业就业人员X5>实际使用外资金额X8>人均地区生产总值X2>年末总人口X9。

|

图 7 城市蔓延因子探测的q值统计量 Fig.7 Q Statistics for Factor Probes |

对城市蔓延的影响最大的驱动因素是第三产业地区生产总值,q值0.536。第三产业是城市中覆盖最广的产业,以城市和专业市场为载体,其空间扩展本身就是第三产业发展的重要表现,第三产业对人力和资本的集聚要求更高,推动城市持续扩张,而城市的拓展又提供了更多的需求,导致正向循环。地区生产总值对城市蔓延的影响在各影响因素中位居第二位,其q值是0.490。地区生产总值一直被认为是表征区域综合经济总量的最重要的指标,代表了一个地区整体经济发展水平,经济高速发展可能也意味着人们很难满足于当前发展规模,企图通过扩大规模来创造更大的收益,刺激着城市建设用地规模、增长量、增长速度及占耕地规模的大量增加。此外,部分地方政府为了追求“漂亮”政绩,“绑架”地区生产总值,盲目追求GDP的增长,以土地为资本进行运作,盲目消耗土地资源[30],进一步加速了城市蔓延。影响城市蔓延的驱动因素中排第三位的是房地产开发投资完成额,q值为0.476。随着城市化的发展,人口规模不断增长,为了满足住房的需求,城市土地被大量开发用于房地产建设,土地财政已成为许多城市政府财政收入的主要来源,土地金融也被作为城市扩张和发展的抓手被广泛使用,成为了城市蔓延的巨大推手[38]。

3.3 交互探测结果交互探测器探测各因子间交互作用对城市蔓延的解释力强弱。由表 4可见,任何两因子间对城市蔓延度的影响均为非线型增长关系,这说明各因子对城市蔓延度的影响都存在一定的关联性,而不存在相互独立的影响因子,同时交互作用不仅大于单一因子的独自作用,同时也大于这两因子的影响力之和。各因子间交互作用的q值均大于0.791,反映了各指标对城市蔓延的交互解释力度很强。

| 表 4 因子交互探测结果 Tab.4 Interactive Probe Results |

年末总人口X9与其他因子交互作用显著增强,q值在0.911-0.974内,城市总人口与地区生产总值X1、人均地区生产总值X2、第二产业地区生产总值X3、第三产业地区生产总值X4、第二产业就业人员X5、房地产开发投资完成额X7、实际使用外资金额X8进行交互探测,发现这些因素对城市蔓延度的解释力度都超过了0.95,说明城市人口大大增强了其他指标对城市蔓延的影响。人口规模增长意味着需要更多的要素资源来满足居民的生活,同时也表明了当地巨大的发展潜力,为了获取更大的发展,推动城市向周边蔓延是必然的。人均地区生产总值与其他因子交互作用非常强,范围为0.872-0.983,尤其是其与第二产业地区生产总值、第三产业地区生产总值、第三产业就业人员、年末总人口、城市道路面积交互后对蔓延度的解释力度均达到0.95以上,这表明人均地区生产总值增强了这些指标对城市蔓延的影响。实际使用外资金额与其他因子交互作用非常强,范围为0.885-0.966,这表明实际使用外资金额增强了这些指标对城市蔓延的影响。实际使用外资金额主要作用于经济技术开发区,经济技术开发区往往开发郊区等城市的边缘区域[5],外资的注入更是吸引了大量的人才、资源,拉动了经济的增长,进而导致了城市蔓延现象的加重。年末总人口、人均地区生产总值、实际使用外资金额等因子与其他因子交互作用较强,交互解释力均大于87.2%,但这些因子的q值均较小,属于城市蔓延影响的短板因子,单独作用时对城市蔓延的影响较弱,但与其他因子交互后解释能力显著增强,表明这些因子作为辅助因子辅助其他因子增强了对城市蔓延的影响。

4 结论与讨论与西方发达国家主要由市场推动的城市化进程不同,中国的城市化更多地是由政府主导,地方政府通过土地制度和户籍制度调控,干预了要素的空间配置,继而决定着城市空间形态的形成和发展。由于“土地财政”和追求城市空间规模的扩大,使得土地城市化速度明显快于人口城市化已成为多数城市的常态。本文利用了一种能够细分城市内部密度的蔓延度指标对中国343个地级及以上城市的城市蔓延进行测算,通过趋势分析和ESTDA分别对2000-2017年城市蔓延变化趋势以及时空格局进行分析,利用地理探测器探究城市蔓延驱动因素的影响程度。结论如下:

从空间分布来看,中国城市整体呈现中高度蔓延,东北地区西部及西北地区城市蔓延程度高,而沿海地区以及中部的部分地区蔓延度较低,处于相对稳定的状态。从变化趋势来看,18年间,大部分城市的蔓延度基本保持不变,呈现增长趋势的城市主要集中于省际交界处;蔓延度轻度减少的城市数量相对较少,且均为省会城市或区域中心城市。从时空格局来看,大部分城市蔓延度的相对长度较短,局部空间结构较稳定;全国343个城市蔓延度的弯曲度均大于1,有较强的空间依赖性,并且由低到高五个弯曲度等级城市数量呈现金字塔结构,省际交界处的空间依赖性波动较大;蔓延度没有出现明显的时空跃迁,其Moran's I散点在分析时段内均位于同一象限内的概率分别为64.4% 和74.6%,空间聚集性强,空间格局较为稳定,存在不同类型之间一定的转移惰性。城市蔓延最主要的影响因素是经济因素,第三产业地区生产总值、地区生产总值以及房地产开发投资完成额也是影响城市蔓延度的重要因素,年末总人口、人均地区生产总值、实际使用外资金额等因子是辅助增强其他因子对城市蔓延的影响的辅助因子。

本文研究的启示:首先,合理控制城市增长,需要制定科学合理的城市发展规划,立足城市自身发展,考虑不同地域与城市规模的差异,开发城市内部空间的发展潜力,合理利用存量土地,增强对城市空间的约束力,优化城市结构,限制城市边缘区的无序扩张,提高土地集约利用水平,促进城市紧凑、集约发展。其次,应当考虑驱动城市蔓延的多个因素,将其组合起来,制定能够调控城市蔓延的综合政策。人口增长引起住房需求的增加,促使房地产产业向城市外围发展,再加上便利的城市交通条件推动人口向外扩散,加快了城市蔓延。控制城市蔓延需要综合考虑多种因素,拒绝以过量扩大城市空间为手段发展经济,合理控制城市边界,有效抑制城市蔓延。

本文也存在一些需要进一步深入研究之处。首先,由于城市蔓延概念的模糊性,给蔓延的测度造成很大的困难,单指标测度不能解释城市蔓延的多维性,多指标的组合具有较高的相关性,又增加了包含蔓延原因和后果的风险。本文采用融合城市蔓延现象的人口和土地两个方面的指标,尽量考虑了城市蔓延的多维性。其次,长时间序列的研究要求夜间灯光数据满足时间需求,由于DMSP/OLS夜间灯光数据在2013年后不再发送数据,而NPP/VIIRS夜间灯光数据自2012年才开始提供数据,本文研究时段2000-2017年恰好跨越两种产品的可获取期限,尽管本文对两种数据进行了整合处理,尽量降低因为空间、辐射分辨率等不同造成的数据差异,仍然不可能完全消除由于数据源不同引起的差异。由于各城市所处地理环境不同,城市形态差异较大,加之城市规模相差巨大,而夜间灯光影像的空间分辨率不高,突变检测法提取出的建成区范围不可避免地存在误差。本文利用的LandScan人口数据分辨率为30弧秒,已是可获取的最高分辨率的人口格网数据,但在研究城市内部密度分布时,分辨率仍然显得不足。此外,现有数据还不能精细地区分城市内部不同空间结构形态(如单中心、多中心等)及不同原因导向(如公路导向、政策导向、市场导向等)的城市蔓延现象。在驱动因素选取上,本文从社会、经济及政府调控等方面选取指标,未考虑地形等因素对城市蔓延的影响。

| [1] |

史守正, 石忆邵. 城市蔓延的多维度思考[J]. 人文地理, 2017, 32(4): 54-59. [Shi Shouzheng, Shi Yishao. Multi-dimensional reflections of urban sprawl[J]. Human Geography, 2017, 32(4): 54-59. DOI:10.3969/j.issn.2095-0446.2017.04.036] |

| [2] |

兰肖雄, 刘盛和, 胡章. 我国城市蔓延概念的界定与思考[J]. 地域研究与开发, 2012, 31(3): 53-57. [Lan Xiaoxiong, Liu Shenghe, Hu Zhang. Study on the difference of livable degree between residential environments based on individual perspective[J]. Areal Research and Development, 2012, 31(3): 53-57. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2012.03.011] |

| [3] |

张琳琳, 岳文泽, 范蓓蕾. 中国大城市蔓延的测度研究——以杭州市为例[J]. 地理科学, 2014, 34(4): 394-400. [Zhang Linlin, Yue Wenze, Fan Beilei. Measuring urban sprawl in large Chinese cities: A case study of Hangzhou[J]. Scientia Geographica Sinica, 2014, 34(4): 394-400.] |

| [4] |

孙平军, 封小平, 孙弘, 等. 2000-2009年长春、吉林城市蔓延特征、效应与驱动力比较研究[J]. 地理科学进展, 2013, 32(3): 381-388. [Sun Pingjun, Feng Xiaoping, Sun Hong, et al. Comparative analysis of characteristics, effects and driving factors of urban sprawl in Changchun-Jilin during 2000-2009[J]. Progress in Geography, 2013, 32(3): 381-388.] |

| [5] |

单葆国, 邵玺, 余姗, 等. 中国城市蔓延阶段特征及驱动因素分析[J]. 地球信息科学学报, 2018, 20(3): 302-310. [Shan Baoguo, Shao Xi, Yu Shan, et al. Analysis on phase characteristics and driving factors of urban sprawl in China[J]. Journal of Geo-Information Science, 2018, 20(3): 302-310.] |

| [6] |

王家庭, 蔡思远, 唐瑭, 等. 国内外城市蔓延研究的回顾、评价及展望[J]. 城市观察, 2019(5): 145-164. [Wang Jiating, Cai Siyuan, Tang Yu, et al. Review, review, comments and prospects of the domestic and foreign research on urban sprawl[J]. Urban Insight, 2019(5): 145-164. DOI:10.3969/j.issn.1674-7178.2019.05.014] |

| [7] |

王家庭, 张俊韬. 我国城市蔓延测度: 基于35个大中城市面板数据的实证研究[J]. 经济学家, 2010(10): 56-63. [Wang Jiating, Zhang Juntao. Measurement on the urban spreading in China: Empirical study based on the panel data of 35 large and middle cities[J]. Economist, 2010(10): 56-63.] |

| [8] |

Fulton W, Pendall R, Nguyen M, et al. Who Sprawls Most? How Growth Patterns Differ Across the US[R]. Washington DC: Center on Urban and Metropolitan Policy, Brookings Institution, 2001: 1-24.

|

| [9] |

Lang R E, Lefurgy J. Edgeless cities: Examining the noncentered metropolis[J]. Housing Policy Debate, 2003, 14(3): 427-460. DOI:10.1080/10511482.2003.9521482 |

| [10] |

Li G, Li F. Urban sprawl in China: Differences and socioeconomic drivers[J]. Science of the Total Environment, 2019, 673: 367-377. DOI:10.1016/j.scitotenv.2019.04.080 |

| [11] |

Lopez R, Hynes H P. Sprawl in the 1990s: Measurement, distribution, and trends[J]. Urban Affairs Review, 2003, 38(3): 325-355. DOI:10.1177/1078087402238805 |

| [12] |

Fallah B N, Partridge M D, Olfert M R. Urban sprawl and productivity: Evidence from US metropolitan areas[J]. Papers in Regional Science, 2011, 90(3): 451-472. DOI:10.1111/j.1435-5957.2010.00330.x |

| [13] |

Feng Y C, Wang X H, Du W C, et al. Spatiotemporal characteristics and driving forces of urban sprawl in China during 2003-2017[J/OL]. Journal of Cleaner Production, 2019. (2019-08-17)[2020-08-20]. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118061. DOI: 10.1016/j.jclep-ro.2019.118061.

|

| [14] |

秦蒙, 刘修岩, 李松林. 中国的"城市蔓延之谜"——来自政府行为视角的空间面板数据分析[J]. 经济学动态, 2016(7): 21-33. [Qin Meng, Liu Xiuyan, Li Songlin. China's "mystery of urban sprawl": Spatial panel data analysis from the perspective of government behavior[J]. Economic Perspectives, 2016(7): 21-33.] |

| [15] |

张衔春, 向乔玉, 张宇, 等. 中国城市蔓延研究回顾与展望[J]. 规划师, 2014, 30(9): 76-81. [Zhang Xianchun, Xiang Qiaoyu, Zhang Yu, et al. Urban sprawl study review and prospect in China[J]. Planners, 2014, 30(9): 76-81. DOI:10.3969/j.issn.1006-0022.2014.09.013] |

| [16] |

曹子阳, 吴志峰, 匡耀求, 等. DMSP/OLS夜间灯光影像中国区域的校正及应用[J]. 地球信息科学学报, 2015, 17(9): 1092-1102. [Cao Ziyang, Wu Zhifeng, Kuang Yaoqiu, et al. Correction of DMSP/OLS night-time light images and its application in China[J]. Journal of Geo-Information Science, 2015, 17(9): 1092-1102.] |

| [17] |

周翼, 谢保鹏, 赵鸿雁, 等. 基于灯光数据的中国县域城市规模时空格局分析[J]. 长江流域资源与环境, 2019, 28(2): 250-260. [Zhou Yi, Xie Baopeng, Zhao Hongyan, et al. Study on spatial-temporal pattern and dynamic evolution of city scale at county level in China based on night-time light data[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2019, 28(2): 250-260.] |

| [18] |

Zhao M, Zhou Y, Li X, et al. Building a series of consistent nighttime light data (1992-2018) in southeast Asia by integrating DMSP-OLS and NPP-VIIRS[J]. IEEE Transactions on Geoence and Remote Sensing, 2020, 58(3): 1843-1856. DOI:10.1109/TGRS.2019.2949797 |

| [19] |

Li X, Li D R, Xu H M, et al. Intercalibration between DMSP/OLS and VIIRS night-time light images to evaluate city light dynamics of Syria's major human settlement during Syrian Civil War[J]. International Journal of Remote Sensing, 2017, 38(21): 5934-5951. DOI:10.1080/01431161.2017.1331476 |

| [20] |

Zheng Q, Weng Q, Wang K. Developing a new cross-sensor calibration model for DMSP-OLS and Suomi-NPP VIIRS night-light imageries[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2019, 153: 36-47. DOI:10.1016/j.isprsjprs.2019.04.019 |

| [21] |

董鹤松, 李仁杰, 李建明, 等. 基于DMSP-OLS与NPP-VIIRS整合数据的中国三大城市群城市空间扩展时空格局[J]. 地球信息科学学报, 2020, 22(5): 1161-1174. [Dong Hesong, Li Renjie, Li Jianmin, et al. Study on urban spatiotemporal expansion pattern of three firstclass urban agglomerations in China derived from integrated DMSP-OLS and NPP-VIIRS nighttime light data[J]. Journal of Geo-Information Science, 2020, 22(5): 1161-1174.] |

| [22] |

Fan J S, Zhou L. Three-dimensional intergovernmental competition and urban sprawl: Evidence from Chinese prefectural-level cities[J/OL]. Land Use Policy, 2019. (2019-06-12)[2020-07-23]. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104035.

|

| [23] |

刘璐. 基于夜间灯光数据的城市群蔓延指标[J]. 国土资源遥感, 2018, 30(2): 208-213. [Liu Lu. Urban sprawl metrics based on nighttime light data for metropolitan areas[J]. Remote Sensing for Land & Resources, 2018, 30(2): 208-213.] |

| [24] |

Yue W, Zhang L, Liu Y. Measuring sprawl in large Chinese cities along the Yangtze River via combined single and multidimensional metrics[J]. Habitat International, 2016, 57: 43-52. DOI:10.1016/j.habitatint.2016.06.009 |

| [25] |

舒松, 余柏蒗, 吴健平, 等. 基于夜间灯光数据的城市建成区提取方法评价与应用[J]. 遥感技术与应用, 2011, 26(2): 169-176. [Shu Song, Yu Bailang, Wu Jianping, et al. Methods for deriving urban built-up area using night-light data: Assessment and application[J]. Remote Sensing Technology and Application, 2011, 26(2): 169-176.] |

| [26] |

宋金超, 李新虎, 吝涛, 等. 基于夜晚灯光数据和Google Earth的城市建成区提取分析[J]. 地球信息科学学报, 2015, 17(6): 750-756. [Song Jinchao, Li Xinhu, Lin Tao, et al. A method of extracting urban built-up area based on DMSP/OLS nighttime data and Google earth[J]. Journal of Geo-Information Science, 2015, 17(6): 750-756.] |

| [27] |

Chang S P, Wang J, Zhang F F, et al. A study of the impacts of urban expansion on vegetation primary productivity levels in the JingJin-Jiregion, based on nighttime light data[J/OL]. Journal of Cleaner Production, 2020. (2020-07-17)[2020-08-20]. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121490.

|

| [28] |

Li X P, Yang X D, Gong L. Evaluating the influencing factors of urbanization in the Xinjiang Uygur Autonomous Region over the past 27 years based on VIIRS-DNB and DMSP/OLS nightlight imageries[J/OL]. PLOS ONE, 2020. (2020-07-22)[2020-08-29]. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235903.

|

| [29] |

毛其智, 龙瀛, 吴康. 中国人口密度时空演变与城镇化空间格局初探——从2000年到2010年[J]. 城市规划, 2015, 39(2): 38-43. [Mao Qizhi, Long Ying, Wu Kang. Spatio-temporal changes of population density and exploration on urbanization pattern in China: 2000-2010[J]. City Planning Review, 2015, 39(2): 38-43. DOI:10.11819/cpr20150207a] |

| [30] |

秦志锋. 中国城市蔓延现状与控制对策研究[D]. 开封: 河南大学, 2008: 36-42. [Qin Zhifeng. Research on Chinese Urban Sprawl and Its Control[D]. Kaifeng: Henan University, 2008: 36-42.]

|

| [31] |

Rey S J, Janikas M V. STARS: Space-time analysis of regional systems[J]. Geographical Analysis, 2016, 38(1): 67-86. |

| [32] |

纪小美, 王婷, 陶卓民, 等. 时空交互视角下的中国入境客流分布动态分析[J]. 人文地理, 2016, 31(4): 153-160. [Ji Xiaomei, Wang Ting, Tao Zhuomin, et al. Distributional dynamics of China's inbound tourist flow: Under the view of spatial-temporal interaction[J]. Human Geography, 2016, 31(4): 153-160. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2016.04.126] |

| [33] |

Rey S J, Murray A T, Anselin L. Visualizing regional income distribution dynamics[J]. Letters in Spatial and Resource Sciences, 2011, 4(1): 81-90. DOI:10.1007/s12076-010-0048-2 |

| [34] |

王劲峰, 徐成东. 地理探测器: 原理与展望[J]. 地理学报, 2017, 72(1): 116-134. [Wang Jinfeng, Xu Chengdong. Geodetector: Principle and prospective[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(1): 116-134.] |

| [35] |

刘永健, 耿弘, 孙文华, 等. 城市建设用地扩张的区域差异及其驱动因素[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(8): 122-127. [Liu Yongjian, Geng Hong, Sun Wenhua, et al. Analysis on the regional differences and driving factors of urban construction land expansion[J]. China Population, Resources and Environment, 2017, 27(8): 122-127.] |

| [36] |

张雪茹, 尹志强, 姚亦锋, 等. 安徽省城市建设用地变化及驱动力分析[J]. 长江流域资源与环境, 2016, 25(4): 544-551. [Zhang Xueru, Yin Zhiqiang, Yao Yifeng, et al. Analysis on urban costruction land change and driving forces in Anhui Province[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2016, 25(4): 544-551. DOI:10.11870/cjlyzyyhj201604002] |

| [37] |

陈春, 冯长春. 中国建设用地增长驱动力研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2010, 20(10): 72-78. [Chen Chun, Feng Changchun. Driving forces for construction land expansion in China[J]. China Population, Resources and Environment, 2010, 20(10): 72-78. DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2010.10.013] |

| [38] |

孙雁南. 四川省房地产可持续发展影响因素研究[J]. 现代商贸工业, 2020, 41(2): 30-31. [Sun Yannan. Research on influencing factors of real estate sustainable development in Sichuan province[J]. Modern Business Trade Industry, 2020, 41(2): 30-31.] |