2. 首都师范大学 管理学院, 北京 100048;

3. 北京城市创新与发展研究中心, 北京 100048

2. College of Management, Capital Normal University, Beijing 100048, China;

3. Beijing Urban Innovation and Development Research Center, Beijing 100048, China

传统的基础设施对城市与区域发展的促进作用已被证实[1, 2]。随着知识经济的蓬勃发展,城市与区域的经济发展已经不再完全由一般资源的占有量和工业发展水平决定,而是越来越依赖于科学技术的发展和创新能力的提升[3]。是否拥有完善发达的技术创新基础设施系统成为各类经济主体进行技术创新的关键[4]。在此背景下,中国始终将创新作为国家发展的第一动力,明确提出创新驱动发展战略,实施了一系列促进技术创新的重大举措,并于2020年4月首次将创新基础设施纳入“新基建”范围,提出要“超前部署创新基础设施”,进一步凸显了创新基础设施在国家建设中的重要地位和特殊使命[5, 6]。创新基础设施作为国家和区域创新体系的重要组成部分,正逐渐成为国家参与全球竞争、建设世界科技强国的重要战略资源,对于推动区域创新发展、建设创新型国家具有重要的现实意义[7]。目前,中国大部分城市正处于由工业城市向创新型城市转化阶段,创新基础设施发展水平依然较为落后,国家创新基础设施建设亟待加强[8]。因此,我们有必要就创新基础设施的发展格局及其对影响创新产出的空间效应展开研究,从而为国家制定创新发展战略、城市与区域实施创新发展举措提供理论参考和科学依据。

20世纪80年代之后,创新基础设施这一概念逐渐兴起,早期研究始于开放经济背景下对创新政策的探讨。Justman等认为在市场经济环境下单个企业没有足够的能力创造促进区域创新及扩散的条件,需要政府通过发展创新基础设施提供更多的支持[9]。Freeman提出科学技术政策能促进企业创新,并认为良好的基础设施环境是促进技术创新的重要机制[10]。之后,国内外学者逐渐认识到创新基础设施在创新发展中的重要性[4, 11],并针对二者之间的关系展开研究。从已有的研究文献看,学者们从宏观层面上关注创新基础设施对区域创新能力的影响[11-14];在微观层面上分析了城市内部的企业[15, 16]、高校[17, 18]、产业集群[19]、国家高新区[20]等各部门创新基础设施的建设情况及其对各部门创新能力的影响。学术界对于创新基础设施的概念尚未统一,测度指标不尽相同。大多数研究仅是基于政策解读和案例解析的定性分析,实证研究相对较少,且主要集中于对发达国家的分析,在发展中国家,如中国,这种研究结论是否成立还需要进一步地核实。另外,城市是创新的重要载体,但在城市尺度上,创新基础设施是否有利于创新产出仍没有基于定量分析的实证研究,限制了创新基础设施建设的实践。本文提出一个科学问题:在发展中国家,基于城市尺度的创新基础设施建设是否能促进城市创新产出?

为回答这一问题,本文基于城市尺度,通过对创新基础设施进行概念界定,构建中国城市创新基础设施测度指标体系,在分析中国城市创新基础设施建设现状和空间格局特征的基础上,对城市创新基础设施对中国城市创新产出的影响进行实证研究,以期为有关创新基础设施的研究作出理论贡献,为地方政府合理制定创新基础设施部署政策提供决策支撑。

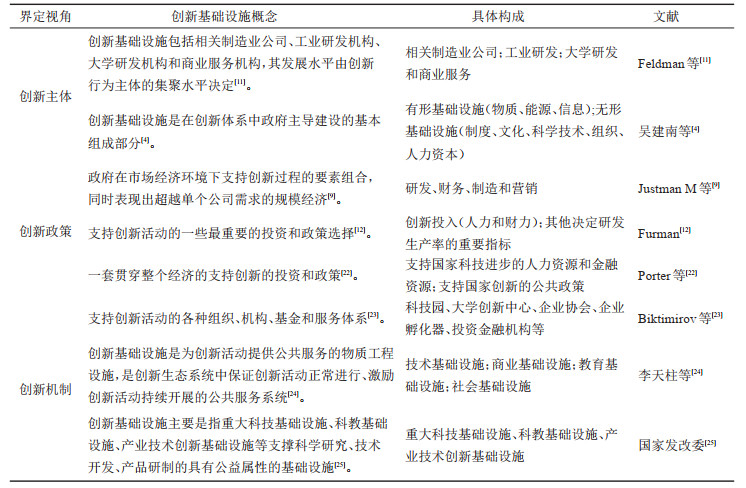

2 概念界定及中国创新基础发展历程 2.1 创新基础设施的界定基础设施是指为社会生产和居民生活提供公共服务的各种物质工程设施和公共服务系统的总和,主要包括交通运输系统、能源系统、信息通讯系统、供水供电系统以及其他社会公用事业,具有建设规模和工程量大、投资量大、建设周期长、公共性、服务性等特点[21]。创新基础设施作为国家基础设施的重要构成,是在全球化和知识经济时代,创新驱动发展背景下产生的新概念。学术界对于创新基础设施的相关研究较少,概念界定尚未统一。根据对现有文献的分析和梳理,归纳出8种具有代表性的创新基础设施概念,并根据界定视角和侧重点的不同,将其分为创新主体视角、创新政策视角、创新机制视角3种类型(表 1)。

| 表 1 创新基础设施概念的典型表述 Tab.1 Typical Expression of the Concept of Innovation Infrastructure |

我们认为,定义创新基础设施首先要明确以下两点:第一,创新基础设施不同于传统的基础设施,内涵不能太泛,不应包括研发投入、政策、人力资本等要素。这是因为此类要素是决定创新发展的根本性因素,变动性较大,如果将其纳入创新基础设施,概念内涵会过于宽泛,就失去了定义创新基础设施的必要性。第二,创新基础设施不同于创新环境,后者更强调创新主体、集体效率及创新行为所产生的协同作用,且内容过于广泛,而创新基础设施则应聚焦于影响创新的最基础的物化的设施设备及公共服务活动系统。基于以上两点认识,本文对创新基础设施作出如下界定:创新基础设施是指保证创新相关活动顺利进行的各种物质工程设施和公共服务系统的总和,是国家、区域、城市以及企业进行创新相关活动的基础和前提条件,包括支撑各类创新活动的物质条件和服务条件。

2.2 中国创新基础设施发展历程 2.2.1 起步阶段:以国家建设为导向的创新基础设施建设(20世纪50年代初—70年代末)中国创新基础设施的建设起步较晚,最初主要是基于国家发展需要的科技基础设施建设。新中国成立初期,中国经济建设和社会发展主要依靠大规模的工业建设。为了解决发展过程中存在的重大科学技术难题,国家在国民经济发展的重点领域(如化工冶金、计算机、半导体、自动化、电子等)和重点科学技术领域(如数学、化学、物理、植物、动物、微生物、遗传等)陆续建设了一批科研院所,并依托大型工业部门和科研院所研制了一些大型科学仪器,用以支持科学研究和技术开发。但由于当时处于计划经济背景之下,中国企业活动以生产为主,只有少量的工业实验室,企业研发机构极少,研发活动规模小。由于国家建设的需要,人才培养深受重视,一大批高等院校陆续建成,这一时期的高等学校数量除文革期间有所下降之外,整体上呈现增加趋势。

2.2.2 快速发展阶段:以创新体系建设为导向的创新基础设施建设(20世纪80年代初—90年代末)20世纪80年代,为了改善中国基础研究整体实力薄弱、科技水平落后的状况,国家开始了以创新体系为导向的创新基础设施建设。1984年国家重点实验室建设计划的组织实施,揭开了重点实验室建设的序幕。在此后的十年间,国家先后在基础研究和应用研究领域建设156个重点实验室,之后国家重点实验室的建设主要围绕科学技术新兴前沿领域展开。为进一步满足国民经济发展需求,90年代后期开始组织实施国家工程技术研究中心建设计划,截至2000年,全国共建立95个工程技术研究中心。随着新一轮科技革命的深入和信息技术的发展,中国顺应新的发展形势,新建了一批以理化技术、软件、微电子、空间科学、空间应用工程与技术等为主要研究方向的科研院所,完善了国家基础科学和应用科学领域的建设。

20世纪80年代开始,中国高等院校逐步扩大招生规模、完善培养制度、优化学科体系、兴办科技型产业及大学科技园,以支撑国家创新体系建设。1999年科技部和教育部确立了包括清华大学国家大学科技园、北京大学国家大学科技园在内的15个国家大学科技园试点[26]。之后,各地区大学科技园规范有序发展,逐渐成为高校创新成果转化和高新技术产业发展的孵化器[27]。

改革开放之后,中国的沿海地区成为经济发展的重心,形成了以制造业为主的劳动密集型中小企业集群。要提高生产效率,推动产业升级,离不开高新技术企业的发展。为进一步集聚创新资源,部署高新技术企业发展,国家自1988年启动火炬计划,进行高新技术产业开发区、高新技术创业服务中心以及国家火炬计划软件产业基地等的建设[28]。这一时期,伴随中国信息化进程的发展,信息技术成为中国高新技术的龙头产业,技术市场的发展进一步推进了科技成果转移转化的进程,也促进了科技服务这一新生业态的发展。自1987年中国第一家科技企业孵化器在武汉成立到二十世纪末,已形成国家级企业技术中心、省级企业技术中心和一般企业研发机构三个层次,已建成164家科技企业孵化器,在促进新产品的开发与科研成果转化、孵化和培育科技型中小企业以及新兴产业等方面取得了显著的成效。

2.2.3 质量提升阶段:以高质量发展为导向的创新基础设施建设(21世纪初至今)进入21世纪,创新基础设施建设水平进一步提升,逐渐由高速发展转向高端发展。在重点实验室建设基础上,进一步开展了省部共建国家重点实验室培育基地工作。2006—2016年,国家建成并正常运行的重点实验室达254个,涉及科研机构、高校、企业等各个部门,覆盖了基础科学研究和应用科学研究的重点领域。国家工程技术研究中心建设也受到重视,截至2016年,全国各地共建成省部级工程技术研究中心以及依托高科技企业的工程技术研究中心347个[29]。此外,一系列代表科学技术前沿的国家重大科技基础设施也相继投入建设,500米口径球面射电望远镜(FAST)、大亚湾反应堆中微子实验站、天宫二号空间实验室、量子通讯卫星等标志着中国科技基础设施质的飞跃。

2001年5月,国家科技部、教育部认定第一批国家大学科技园,截至2019年,国家已持续开展十一批国家大学科技园的认定工作,认定国家大学科技园115家,在创新要素集聚、科技人才培养、产学研合作、新兴产业培育等方面作用重大。近年来,中国许多科研机构、企业和高校等部门设立了大型科学仪器开放共享平台,有效提升了资源利用效率和科技创新效率。为适应经济发展的需要,越来越多的企业开始建立研发机构,成为推动企业自主创新、提高区域创新能力的重要力量。2011年,科技部启动实施了“创新型产业集群建设工程”,集群内聚集了大量专业化研发队伍、专业化的管理和培训服务平台、专业化的中介服务机构和创新创业孵化平台。截至2020年,中国科技企业孵化器已突破五千个。

综上所述,中国创新基础设施建设虽然起步较晚,但发展稳定且迅速,在国家重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施、创新创业服务基础设施等方面都有较大突破。国家重大科技基础设施体系日益完善,新型研发机构成为创新驱动发展的新力量,产业集群创新基础设施及创新技术创新能力不断转型升级,创新服务生态体系不断优化完善。

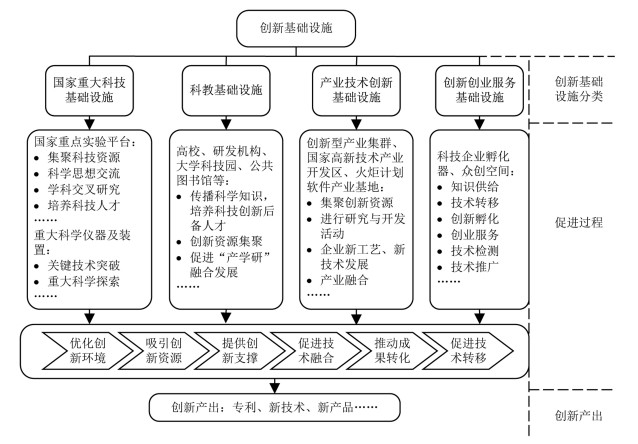

3 研究框架、方法及数据 3.1 分析框架创新基础设施在概念上的逻辑和边界已经清晰, 即物化性的创新投入以及服务性的创新支持。基于其支撑科学研究、技术开发、产品研制的具体功能,可将物化性的创新投入细化为“国家重大科技基础设施”、“科教基础设施”和“产业技术创新基础设施”,服务性的创新支持则主要体现为“创新创业服务基础设施”的建设水平。四种类型的创新基础设施在复杂的创新过程中分别扮演着不同的角色,承担着不同的职能(图 1)。

|

图 1 创新基础设施促进创新产出的分析框架 Fig.1 Analysis Framework of Innovation Infrastructure Promoting Innovation Output |

国家重大科技基础设施为进行科学探索、实现技术变革、解决全球共同面临地重大问题提供了有效支撑,是推动人类文明进步的时代重器[30],其“重大”不仅体现在科技发展的目标和意义上,还体现在组织规模和投资体量等方面[31]。这类设施由国家重点实验平台和大型科学仪器及装置构成,国家重点实验平台是促进科学思想交流、学科交叉研究的重要场所,也是培养科技人才的重要基地,大型科学仪器及装置是大量高技术的集成,为实现核心关键技术突破、促进高技术产业创新提供重要支撑。科教基础设施是进行研究与开发活动、实现“产学研”协同创新的重要空间载体,构成了创新活动要求的科研装备体系[32],主要包括研发机构、大学科技园、公共图书馆等,旨在通过科学教育培养一批具有科学知识、传播科学思想、发扬科学精神的后备人才。产业技术创新基础设施是产业创新的重要载体,在促进新工艺和新技术发展、推进产业融合、产业链协同、产业集群转型等方面提供有效支撑作用,在产业技术创新体系及大企业双创体系构建过程中起到重要的推动作用[33]。创新创业服务基础设施为创新创业活动提供有力的服务性支持,通过打造人才培训平台、咨询服务平台、成果转化平台等创新服务型平台,提供知识供给、研发规划、要素集聚、技术检测、技术推广等服务,推动创新主体(国家级科研机构、高校、科研院所及企业)之间的技术融合与成果转化,进一步促进技术转移和创新扩散[34],包括创新孵化器、众创空间和技术转移机构等。

总而言之,创新基础设施对创新产出的影响涉及多个方面,虽然不同类型创新基础设施之间存在相互区分、相互独立的内涵与特征,但他们作为创新发展的重要支撑,共同构成一个有机的作用整体,推进形成人才、技术、资源、产业、平台相互促进、协调的创新局面。概括地说,作用机制主要包括以下两个方面:一是城市创新资源聚集。创新基础设施有效承载了创新要素在区域内和区域间的流动[35],科研院所、国家级实验室、科技园区、产业集群等既为城市创新提供了必要的基础性条件,也促进了城市的技术扩散和创新扩散[36],从而为城市间及区域间的知识交流和技术合作创造条件,节省了创新和时间成本和经济成本,降低了创新过程中的风险性和不确定性,促进了知识溢出和更多创新活动的发生[37]。二是城市创新环境。城市的创新和学习支持性环境体现在拥有完善的创新基础设施、良好的制度与文化环境等方面[38]。良好的城市环境是企业进行区位选择的重要影响因素,有利于人才集聚与资源集聚,提高企业创新能力和企业学习能力,保障城市创新活动的顺利开展及城市创新系统的有效运行[39]。

3.2 研究方法 3.2.1 创新基础设施评价指标的主成分分析主成分分析法是一种在尽可能减少信息损失的同时综合提取有效信息的降维方法,可以把多个变量简化为几个综合变量,以计算城市创新基础设施的综合得分,确定各城市创新基础设施发展的差异化水平。具体步骤包括:①对创新基础设施的原始数据进行标准化处理,以提升数据间的可比性;②进行KMO and Bartlett检验,检验样本数据是否符合主成分分析的要求;③进行Cronbachα信度检验,检验数据稳定性;④进行主成分分析,提取特征值大于1的主成分,并计算主成分载荷;⑤以每个主成分的方差贡献率作为计算权重系数,对多个主成分进行加权求和,得到创新基础设施综合得分。

3.2.2 中国城市创新基础设施影响中国城市创新产出的空间计量分析在传统线性回归模型中纳入空间效应,进行空间计量分析和检验。首先通过Moran's I指数测度各个变量的空间自相关性,若存在空间自相关,则进一步在城市创新产出的双对数知识生产函数模型的基础上,构建空间计量模型,并基于地理学的空间视角分析城市创新基础设施对城市创新产出的影响[40]。本文使用的空间计量模型是空间滞后模型(Spatial Lag Model, SLM)与空间误差模型(Spatial Error Model, SEM),他们均考虑空间效应的影响,适用于截面数据的回归分析。

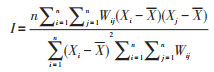

(1)全局空间自相关分析(Global Moran's I)

全局空间自相关(Global Moran's I)可以根据要素的位置数值度量其在空间上的集聚与分散程度。公式为[41]:

|

(1) |

式中:n为地区总数,X为样本平均值,Xi、Xj为样本i和j的观测值,Wij为空间权重矩阵,Moran's I的取值范围为[-1, 1],Moran's I>0为空间正相关;Moran's I=0为随机分布;Moran's I < 0为空间负相关。

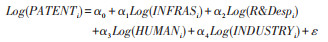

(2)知识生产函数模型

知识生产函数是研究区域内的知识生产、知识溢出及其影响因素的重要理论模型。学者们倾向于将专利引入知识生产函数,分析创新投入与创新产出的关系[42]。其中,研发经费和人力资本是创新投入的两个重要部分。相关研究表明,工业比服务业拥有更高的知识产出和专利密度[43]。基于此,结合本文的主要研究目标,将城市创新基础设施水平、研发投入强度、人力资本水平以及工业规模水平纳入知识生产函数,构建双对数线性形式的知识生产函数模型:

|

(2) |

式中:PATENTi为i城市的创新产出水平;INFRASi为i城市的创新基础设施水平;R&Despi为i城市的资金投入水平;HUMANi为i城市的人力资本水平;INDUSTRYi为i城市的工业规模水平;α0,α1,...,α4为各变量的系数,ε为随机误差项。

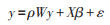

(3)空间滞后模型(SLM)

空间滞后模型(SLM)考虑到邻近区域的因变量之间可能存在相互影响,因此将因变量的空间滞后值作为自变量纳入回归。空间滞后模型的表达式为:

|

(3) |

式中:y为因变量;ρ为空间滞后变量的回归系数,能够测度要素在空间上的扩散或溢出程度;W为空间权重矩阵;Wy为空间滞后因变量;X为外生解释变量矩阵;β表示自变量对因变量的影响程度;ε为随机误差项。

(4)空间误差模型(SEM)

空间误差模型(SEM)考虑到某些因素会共同影响邻近的空间单元,如果这些影响没有被纳入回归模型,那么这些影响就会被包含在误差项中,造成误差项的空间相关。空间误差模型可以把这些共同的影响因素考虑进来,从而消除误差项的空间相关。空间误差模型的表达式为:

|

(4) |

式中:λ为空间误差系数;其余参数解释同上。

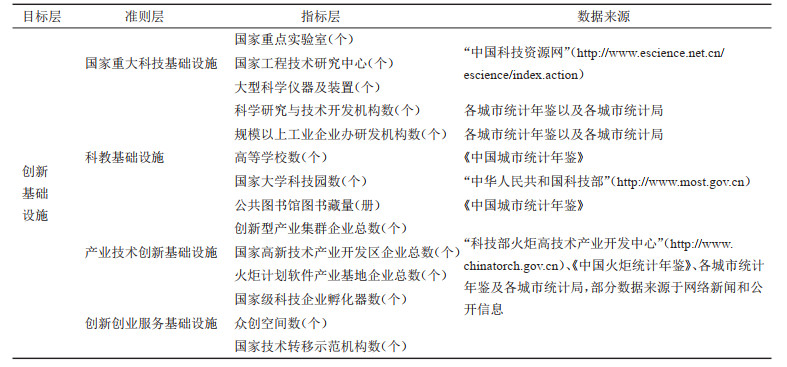

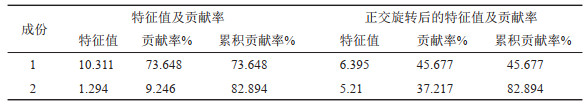

3.2.3 变量选择与数据来源结合创新基础设施的概念界定及理论框架分析,依据科学性、系统性和可操作性原则,构建测度中国创新基础设施综合水平的指标体系(表 2)。同时,选择研发投入强度、人力资本水平以及工业规模水平三个因素作为控制变量,将城市创新基础设施水平对创新产出的影响进行空间计量分析,具体数据说明见表 3。由于部分城市缺乏相关数据,本文选取了中国大陆290个地级及以上城市作为研究对象,香港、澳门和台湾未包含在内。

| 表 2 创新基础设施评价指标体系 Tab.2 Evaluation Index System of Innovative Infrastructure |

| 表 3 空间计量分析变量说明 Tab.3 Explanation of Variables in Spatial Econometric Analysis |

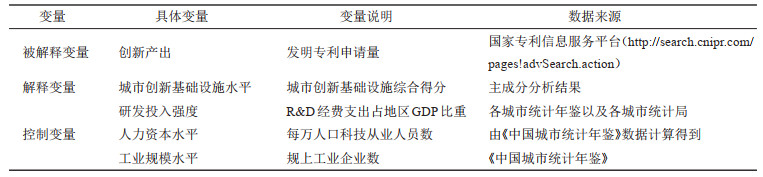

使用SPSS对创新基础设施各维度指标进行KMO和Bartlett球形检验,原始变量的KMO值为0.925,近似卡方值为6738.02,检验结果显著,说明适合采用主成分分析降维;Cronbachα信度检验结果表明,样本数据信度为0.971,数据稳定性较好。进一步运用SPSS软件进行主成分分析,对中国地级及以上城市的创新基础设施的14个变量进行方差最大正交法旋转。结果显示,14个创新基础设施变量的信息主要集中在两个主成分中(表 4为提取的特征值大于1的主成分),其正交旋转后的特征值均大于4,累积方差贡献率为82.894%,即前两个主成分累计含有原始14个变量82.894%的信息量,能够较好地代表城市创新基础设施水平。因此,可以提取前2个因子作为评价创新基础设施的主因子,进而评价中国290个地级及以上城市创新基础设施的综合水平。

| 表 4 主成分特征值及贡献率 Tab.4 Characteristic Value and Contribution Rate of Principal Components |

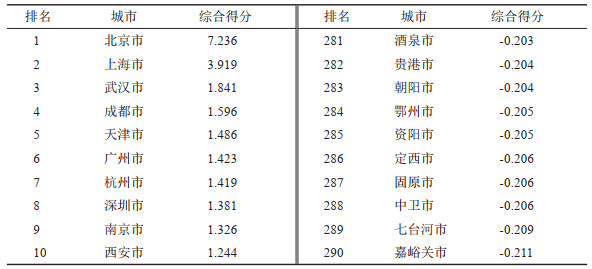

在确定主因子后,运用SPSS软件可以得到中国城市创新基础设施在各主因子上的主成分得分,每个城市对应两个主成分得分。获得各个主成分正交旋转后的方差贡献率,并以此为权重,基于各个城市的主成分得分进行加权求和,得到290个地级及以上城市的创新基础设施综合得分及排名(表 5只保留前10位与后10位),并根据数值大小,将其划分为高、中、低三种类型,用来表征不同程度的创新基础设施发展水平。其中,北京和上海分别以7.236和3.919的综合得分遥遥领先于其他城市,其次为武汉、成都、天津、广州、杭州、深圳、南京。创新基础设施水平较低的城市为嘉峪关、七台河、中卫、固原、定西、资阳、鄂州、朝阳、贵港等,这些城市的创新基础设施综合得分均在-0.203以下。整体来看,2016年中国创新基础设施低水平发展(综合得分小于0)的城市有233个,占研究城市总数的80.69%;创新基础设施高水平发展(综合得分大于1)的城市有12个,仅占研究城市总数的4.14%,这说明中国大部分地级及以上城市创新基础设施水平较低,创新基础设施高水平发展的城市较少,城市创新基础设施建设发展的整体水平较低。

| 表 5 中国地级及以上城市创新基础设施综合得分前10位与后10位 Tab.5 The Ranking Top 10 and Bottom 10 of Comprehensive Scores in Urban Innovative Infrastructure |

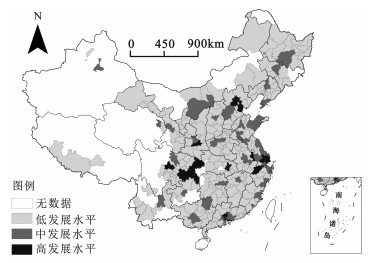

为了更直观地显示中国城市创新基础设施的空间分布,本文运用Arcgis软件对2016年中国地级及以上城市创新基础设施综合得分进行可视化分析。从图 2可以看出,中国各城市创新基础设施的发展水平存在显著的空间差异,整体上表现为东部沿海地区的城市创新基础设施水平高于中西部地区的城市创新基础设施水平,并呈现出多样性的特征。创新基础设施高水平发展城市数量极少,且分布较为分散;中等水平发展城市大体分布在高水平发展城市周围,主要集聚于京津冀、长三角、珠三角等区域,在辽宁、山东、湖北、河南等地也有零星分布;低水平发展城市在全国范围内广泛分布。

|

图 2 中国290个地级及以上城市创新基础设施综合得分空间分布(2016) Fig.2 The Spatial Distribution of Comprehensive Scores of Innovative Infrastructure in 290 Cities at Prefecture Level and Above in 2016 底图来源:国家测绘地理信息局标准地图服务网站(http://bzdt.nasg.gov.cn/)1:4800万标准地图,审图号GS(2019)1823号,底图无修改。 |

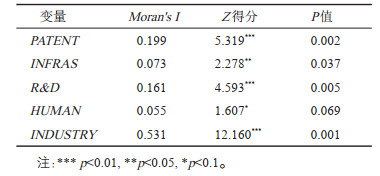

使用Geoda软件,对表 3中的所有变量进行全局空间自相关(Global Moran's I指数)分析,检验研究变量在地理空间中的相互依赖性。检验结果显示各变量在空间上存在正向的不同程度的空间自相关性(表 6)。创新产出(PATENT)、研发资金投入强度(R&D)和工业规模水平(INDUSTRY)三个变量均通过了1%水平的显著性检验,说明三者在空间上存在较强的集聚特征;创新基础设施水平(INFRAS)和人力资本水平(HUMAN)分别通过5%和10%水平的显著性检验,空间自相关性较弱,在空间上分布较为分散。因此,在进行城市创新基础设施影响创新产出的定量分析时,经典计量模型因没有考虑事物的空间效应而存在局限,使用空间计量模型进行回归更能增加结果的解释力和科学性。

| 表 6 各变量的全局空间自相关分析 Tab.6 Global Spatial Autocorrelation Analysis of Each Variable |

由于空间相关性的存在,需要在模型(2)的基础上加入空间效应,构建能够科学反映城市创新基础设施与创新产出之间的依赖程度的空间计量模型,并采取极大似然法对SLM和SEM的参数进行估计。为便于比较,本文首先对模型(2)进行非空间线性回归(OLS回归)分析,并通过空间依赖性检验进行模型选择。

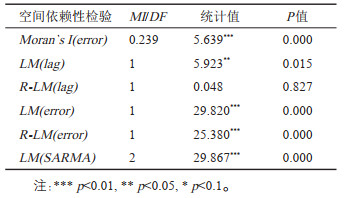

根据空间依赖性检验结果(表 7)可知,LMERR的p值约为0.000,LMLAG的p值约为0.015,LMERR比LMLAG在统计上更加显著,且R-LMERR的p值约为0.000,统计显著,而R-LMLAG的p值为0.827,统计结果不显著,说明选择空间误差模型(SEM)进行分析更为恰当。

| 表 7 空间依赖性检验 Tab.7 Diagnostics for Spatial Dependence |

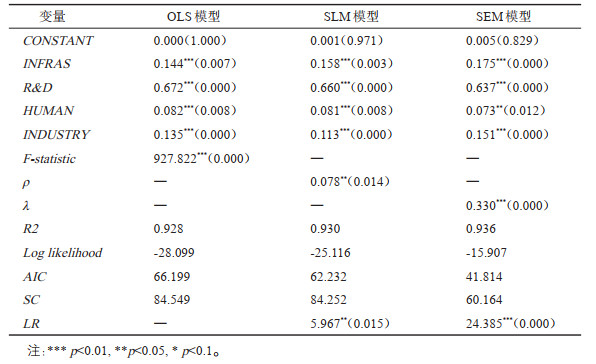

通过对比三种模型的估计结果(表 8),发现纳入空间因素的SLM(0.930)和SEM(0.936)的拟合优度均高于OLS模型(0.928),并且SLM分析和SEM分析的对数似然函数值(Log likelihood)均比OLS大,赤池信息准则(AIC)和施瓦茨准则(SC)均比OLS小,进一步说明了在城市创新基础设施影响创新产出的研究中,将空间计量模型引入传统的OLS回归分析的做法是非常必要的。其中,SEM模型拥有最大的Log likelihood值(-15.907)和最小的AIC值(41.814)与SC值(60.164),说明考虑空间效应的SEM模型更优于SLM模型,其估计结果更为精准。

| 表 8 OLS,SLM,SEM估计结果 Tab.8 Estimation Results by OLS, SLM and SEM |

根据拟合程度最优的空间误差模型(SEM)估计结果,空间误差项系数λ为0.330,并通过了1%的显著性检验,表明城市之间的创新产出存在明显的正向空间溢出效应,即一个城市的创新产出不仅受当地创新基础设施及其他因素的影响,还受到周围地区相关因素的影响,邻近地区的创新产出水平每提高1%,本地区的创新产出水平将会提高0.33%。SEM模型中,创新基础设施水平、研发投入强度、人力资本水平、工业规模水平的所有变量的回归系数均显著为正,除人力资本水平通过5%的显著性检验外,其他指标均通过了1%的显著性性检验。创新基础设施水平(INFRAS)对城市创新产出的回归系数为0.175,表现为创新基础设施水平每提高1%,创新产出正向变动0.175%。这主要得益于创新基础设施对城市创新产出的直接和间接影响。直接影响主要表现为创新基础设施通过集聚创新资源、搭建创新平台等方式为创新研发活动提供物质保障,进而促进城市创新产出;间接影响表现在通过提升人流、物流、知识流、信息流在空间范围内的流动速度,提高知识生产函数中对生产要素的使用效率,增加创新主体之间的交流与合作,促进知识的扩散和溢出,进而在数量和质量两个方面提升城市创新产出水平。在其他因素中,研发资金投入强度(R&D)、工业规模水平(INDUSTRY)和人力资本水平(HUMAN)每提高1%,创新产出分别正向变动0.637%、0.151%和0.073%。可以看出研发资金投入和人力资本水平均能促进创新产出,这与国内外多数研究结果一致,创新资源投入(财力投入、人力投入)是城市创新系统的重要组成部分,在很大程度上决定了城市的创新产出水平[44]。其中人力资本水平虽然对创新产出存在正向影响,但贡献程度相对较低,可能是因为中国城市人力资本存在资源配置不合理、使用效率低下等现象,导致人力资本转换为创新产出的能力不足,人力资本的价值尚未充分体现,也可能是是因为创新研发活动大多是向资本密集型、而非劳动密集型发展。工业规模水平对创新产出也具有显著正向影响,这与吕拉昌等[45]的研究结果一致,可以解释为工业规模水平具有正向空间溢出效应,工业规模的扩大增加了城市与相邻地区的产业合作与转移的可能性,也进一步说明了城市创新产出和城市产业结构相关。

5 结论与讨论本文在理论分析与实证研究的基础上,分析了创新基础设施的空间格局及其对创新产出的影响。基于既有文献研究,首先界定创新基础设施的概念及内涵,将其划分为国家重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施及创新创业服务基础设施4种类型,将其发展历程划分为以国家建设为导向的起步阶段、以创新体系建设为导向的快速发展阶段和以高质量发展为导向的质量提升阶段,进而提出城市创新基础设施影响创新产出的分析框架,并在此基础上进行实证研究。研究主要结论如下:

(1)创新基础设施是一个新的并且内涵较为广泛的概念,相关研究在国内起步较晚,在国外虽有一定的研究基础但也未成体系,对创新基础设施的概念界定要么过于片面、要么过于宽泛。本文在前人研究的基础上,区分创新基础设施、基础设施与创新环境的具体内涵,强调创新基础设施的“创新”针对性,明确创新基础设施的物质支撑和创新服务功能,进而提出创新基础设施的概念。这一概念的提出具有一定的创新价值,顺应创新驱动发展的新时代背景,也可以很好地解释城市创新发展的新动力和新机制,在一定程度上丰富了创新基础设施的相关研究,也为国家推进创新基础设施建设提供科学依据。

(2)中国城市创新基础设施水平整体偏低,且存在显著的空间差异,整体上表现为东部沿海地区的城市创新基础设施水平高于中西部地区的城市创新基础设施水平,并呈现出多样性的特征。创新基础设施高水平发展城市数量极少,且分布较为分散;中水平发展城市大体分布在高水平发展城市周围,主要集聚于京津冀、长三角、珠三角等区域,在辽宁、山东、湖北、河南等地也有零星分布;低水平发展城市在全国范围内广泛分布。创新基础设施水平最高的城市为北京和上海;其次为武汉、成都、天津、广州、杭州、深圳、南京、西安、重庆、苏州;创新基础设施水平较低的城市为嘉峪关、七台河、中卫、固原、定西、资阳、鄂州、朝阳、贵港等。

(3)创新产出存在显著的正向空间溢出效应,周围地区的创新产出水平每提高1%,本地区的创新产出水平提高0.33%。城市创新基础设施水平能够有效促进创新产出的增加,创新基础设施水平每提高1%,创新产出正向变动0.175%。创新基础设施能够通过集聚创新资源、搭建创新平台等方式为创新研发活动提供物质保障,并通过促进人流、物流、知识流、信息流在空间范围内的流动,提高知识生产函数中对生产要素的使用效率,增加创新主体之间的交流与合作,促进知识的扩散和溢出,进而推动城市创新产出水平的提升。加强城市创新基础设施建设对促进创新发展、城市转型发展尤为重要。政府需要制定创新基础设施的发展规划与建设规划,有效推动中国的城市创新基础设施建设。

(4)创新基础设施的研究具有重要的政策意义。国家根据新冠疫情后的复工复产提出加强“新型基础设施”建设,这既是当前局势下的权宜之计,也是具有保证中国经济长期稳定发展的重大战略。将创新基础设施纳入“新基建”,充分显示了科技创新在国家建设中的重要地位。因此,需要以此为契机,加强中国创新基础设施建设,在重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施及创新创业服务基础设施方面加强投入,改变我国创新基础设施发展水平不高的局面,形成中国城市知识经济发展的新引擎,推动中国的城市创新与转型,促进创新型国家的建设。

此外,本文仍存在一些不足:首先,虽然构建了中国创新基础设施的评价指标体系,并基于数据的可获得性,进行了现状评价,但由于数据收集的限制,一些可能对城市创新有显著影响的创新基础设施指标未被包含在内,可能导致创新基础设施评价指标体系不够完善,难以精确反映一个城市的创新基础设施发展水平;其次,本文仅选取了2016年一个年份进行研究,虽然反映了中国城市创新基础设施的现状,但仅从静态反映中国城市创新基础设施发展现状与格局及其对城市创新产出的影响。因此,今后研究将进一步完善中国的创新基础设施评价指标体系,划分不同经济阶段性进一步研究不同经济发展阶段的创新基础设施对城市产出的影响。

| [1] |

金凤君. 基础设施与区域经济发展环境[J]. 中国人口·资源与环境, 2004, 14(4): 72-76. [Jin Fengjun. Infrastructure and regional economic development environment[J]. China Population, Resources and Environment, 2004, 14(4): 72-76.] |

| [2] |

吴建楠, 曹有挥, 姚士谋, 等. 基础设施与区域经济系统协调发展分析[J]. 经济地理, 2009, 29(10): 1624-1628. [Wu Jiannan, Cao Youhui, Yao Shimou, et al. Analysis on coordinated development of infrastructure and regional economic system[J]. Economic Geography, 2009, 29(10): 1624-1628.] |

| [3] |

吕拉昌. 创新地理学[M]. 北京: 科学出版社, 2017: 2-3. [Lyu Lachang. Innovation geography[M]. Beijing: Science Press, 2017: 2-3.]

|

| [4] |

吴建南, 李怀祖, 孙海鹰. 迎接知识经济挑战建设技术创新基础设施[J]. 中国软科学, 1999(6): 102-105. [Wu Jiannan, Li Huaizu, Sun Haiying. Meet the challenge of knowledge economy and build technological innovation infrastructure[J]. China Soft Science, 1999(6): 102-105.] |

| [5] |

龙跃梅. 创新基础设施纳入"新基建"将带来哪些改变[N]. 科技日报, 2020-04-22(3). [Long Yuemei. What changes will be brought about by the integration of innovative infrastructure into "new infrastructure"[N]. Science and Technology Daily, 2020-04-22(3).]

|

| [6] |

隆云滔. 推进新基建发展的三个关键[N]. 中国经济时报, 2020-04-06(4). [Long Yuntao. Three keys to promote the development of new infrastructure[N]. China Economic Times, 2020-04-06(4).]

|

| [7] |

王稼琼, 绳丽惠, 陈鹏飞. 区域创新体系的功能与特征分析[J]. 中国软科学, 1999(2): 54-56, 64. [Wang Jiaqiong, Sheng Lihui, Chen Pengfei. Analysis of the functions and characteristics of regional innovation system[J]. China Soft Science, 1999(2): 54-56, 64.] |

| [8] |

张于喆. 发达国家提升自主创新能力的共性经验及启示[J]. 经济纵横, 2015(4): 103-109. [Zhang Yuzhe. The common experience and enlightenment of developed countries in improving the ability of independent innovation[J]. Economic Review Journal, 2015(4): 103-109.] |

| [9] |

Justman M, Teubal M. Innovation policy in an open economy: A normative framework for strategic and tactical issues[J]. Research Policy, 1986, 15(3): 121-138. DOI:10.1016/0048-7333(86)90007-7 |

| [10] |

Freeman C. Technology Eolicy and Economic Performance: Lessons from Japan[M]. London: London Printer Press, 1987: 2-5.

|

| [11] |

Feldman M P, Florida R. The geographic sources of innovation: Technological infrastructure and product innovation in the United States[J]. 1994, 84(2): 210-229.

|

| [12] |

Furman J L, Porter M E, Stern S. The determinants of national innovative capacity[J]. Research Policy, 2000, 31(6): 899-933. |

| [13] |

Keeley J. Balancing technological innovation and environmental regulation: An analysis of Chinese agricultural biotechnology governance[J]. Environmental Politics, 2006, 15(2): 293-309. DOI:10.1080/09644010600562625 |

| [14] |

程雁, 李平. 创新基础设施对中国区域技术创新能力影响的实证分析[J]. 经济问题探索, 2007(9): 51-54. [Cheng Yan, Li Ping. Empirical analysis of the impact of innovation infrastructure on China's regional technological innovation capability[J]. Inquiry into Economic Issues, 2007(9): 51-54.] |

| [15] |

吴晓松. 国家创新体系对企业创新能力及创新绩效影响研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2012: 1-3. [Wu Xiaosong. Research on the Influence of National Innovation System on Enterprise Innovation Ability and Innovation Performance[D]. Kunming: Kunming University of Science and Technology, 2012: 1-3.]

|

| [16] |

蔡晓慧, 茹玉骢. 地方政府基础设施投资会抑制企业技术创新吗?——基于中国制造业企业数据的经验研究[J]. 管理世界, 2016(11): 32-52. [Cai Xiaohui, Ru Yucong. Will local government infrastructure investment inhibit enterprise technological innovation?: An empirical study based on the data of Chinese manufacturing enterprises[J]. Management World, 2016(11): 32-52.] |

| [17] |

党杨, 景莉莉. 基础设施对高校科技创新能力的影响[J]. 中国经贸导刊, 2017(7): 31-33. [Dang Yang, Jing Lili. The impact of infrastructure on the scientific and technological innovation ability of colleges and universities[J]. China Economic & Trade Herald, 2017(7): 31-33.] |

| [18] |

邓草心. 高校在学习型区域创新中的作用研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2013: 1-3. [Deng caoxin. Research on the Role of Universities in Learning Regional Innovation[D]. Wuhan: Wuhan University, 2013: 1-3.]

|

| [19] |

Irina V T, Alena B Z, Lyubov L B. The improvement of the business system of the northern region of Russia on the basis of innovative infrastructure development[J]. Thrkish Online Journal of Design Art and Communication, 2018(8): 428-433. |

| [20] |

张克俊. 国家高新区提高自主创新能力建设创新型园区研究[D]. 成都: 西南财经大学, 2010: 1-4. [Zhang Kejun. Research on Improving Independent Innovation Ability and Building Innovative Park in National High Tech Zone[D]. Chengdu: Southwestern University of Finance and Economics, 2010: 1-4.]

|

| [21] |

唐建新, 杨军. 基础设施与经济发展: 理论与政策[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2003: 24-36. [Tang Jianxin, Yang Jun. Infrastructure and Economic Development: Theory and Policy[M]. Wuhan: Wuhan University Press, 2003: 24-36.]

|

| [22] |

Porter M, Stern S. National innovative capacity[J]. Research Policy, 2002, 31(6): 899-933. |

| [23] |

Biktimirov M R, Syuntyurenko O V. Information systems as an institutional component of the innovation infrastructure[J]. Scientific and Technical Information Processing, 2016, 43(3): 154-161. |

| [24] |

李天柱, 吕健露, 侯锡林, 等. 互联网大数据创新的基础设施及其建设思路[J]. 技术经济, 2015, 34(7): 33-40, 50. [Li Tianzhu, Lyu Jianlu, Hou Xilin, et al. Infrastructure and construction ideas of internet big data innovation[J]. Technology Economics, 2015, 34(7): 33-40, 50.] |

| [25] |

姜慧梓. "新基建"包括哪些领域?国家发改委权威解读[N]. 新京报, 2020-4-20(3). [Jiang Huizi. What are the areas of "new infrastructure"? authoritative interpretation of National Development and Reform Commission[N]. Beijing News, April 20, 2020(3).]

|

| [26] |

王惠礼, 李亚灵. 我国大学科技园建设的成功经验和启示[J]. 山西农业大学学报(社会科学版), 2003, 2(1): 81-84. [Wang Huili, Li Yaling. Successful experience and enlightenment of university science and technology park construction in China[J]. Journal of Shanxi Agricultural University (Social Science Edition), 2003, 2(1): 81-84.] |

| [27] |

阳剑兰. 我国大学科技园运行机制研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2003: 13. [Yang Jianlan. Research on the Operation Mechanism of University Science Park in China[D]. Changsha: Hunan University, 2003: 13.]

|

| [28] |

李金华. 中国高新技术企业、产业集群、企业孵化器的发展及政策思考[J]. 经济与管理研究, 2019, 40(7): 32-45. [Li Jinhua. Development and policy thinking of China's high tech enterprises, industrial clusters and business incubators[J]. Research on Economics and Management, 2019, 40(7): 32-45.] |

| [29] |

孙晓冬, 李斌, 褚农农, 等. 浅谈对北京主要科技创新平台建设的思考[J]. 农业科技管理, 2019, 38(1): 45-49, 60. [Sun Xiaodong, Li Bin, Chu Nongnong, et al. Discussion on the construction of main science and technology innovation platforms in Beijing[J]. Management of Agricultural Science and Technology, 2019, 38(1): 45-49, 60.] |

| [30] |

伍浩. 铸创新利器攀科技高峰——国家重大科技基础设施建设与发展成就综述[J]. 中国经贸导刊, 2019(18): 27-29. [Wu Hao. Forging innovation, sharpening tools and climbing the summit of science and technology: A summary of national major achievements in science and technology infrastructure construction and development[J]. China Economic & Trade Herald, 2019(18): 27-29.] |

| [31] |

王贻芳, 白云翔. 发展国家重大科技基础设施引领国际科技创新[J]. 管理世界, 2020, 36(5): 172-188, 17. [Wang Yifang, Bai Yunxiang. Development of national major scientific and technological infrastructure leading international scientific and technological innovation[J]. Management World, 2020, 36(5): 172-188, 17.] |

| [32] |

邢淑英. 栉风沐雨栽梧桐创新环境造辉煌——中国科学院科教基础设施建设六十年[J]. 中国科学院院刊, 2009, 24(6): 593-600. [Xing Shuying. Wutong planting rain tree planted in China to create brilliant environment: Sixty years of China's academy of science and education infrastructure construction[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2009, 24(6): 593-600.] |

| [33] |

李佳洺, 张文忠, 马仁峰, 等. 城市创新空间潜力分析框架及应用——以杭州为例[J]. 经济地理, 2016, 36(12): 224-232. [Li Jiaming, Zhang Wenzhong, Ma Renfeng, et al. Analysis framework and application of potential of urban innovation space: Taking Hangzhou as an example[J]. Economic Geography, 2016, 36(12): 224-232.] |

| [34] |

闫同柱. 新基建的核心是重构产业基础设施[J]. 中国经贸导刊, 2020(14): 23-27. [Yan Tongzhu. Reconstruction of industrial infrastructure is the core of new infrastructure construction[J]. China Economic & Trade Herald, 2020(14): 23-27.] |

| [35] |

张庆滨. 欠发达地区区域创新能力评价与培育研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2012: 23. [Zhang Qingbin. Evaluation and Cultivation of Regional Innovation Capacity in Underdeveloped Areas[D]. Harbin: Harbin Engineering University, 2012: 23.]

|

| [36] |

张玲. 城市基础设施建设与区域经济发展研究[D]. 大连: 东北财经大学, 2006: 171. [Zhang Ling, Research on Urban Infrastructure Construction and Regional Economic Development[D]. Dalian: Dongbei University of Finance and Economics, 2006: 171.]

|

| [37] |

孙玉涛. 国家创新能力成长机理研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2010: 56-57. [Sun Yutao. Research on the Growth Mechanism of National Innovation Capability[D]. Dalian: Dalian University of Technology, 2010: 56-57.]

|

| [38] |

张健. 基于引擎效应的城市创新能力研究[D]. 天津: 河北工业大学, 2012: 39-40. [Zhang Jian. Research on Urban Innovation Ability Based on Engine Effect[D]. Tianjin: Hebei University of Technology, 2012: 39-40.]

|

| [39] |

周立军. 区域创新网络的结构与创新能力研究[D]. 天津: 南开大学, 2009: 169-170. [Zhou Lijun. Research on the Structure and Innovation Ability of Regional Innovation Network[D]. Tianjin: Nankai University, 2009: 169-170.]

|

| [40] |

吴玉鸣. 空间计量经济模型在省域研发与创新中的应用研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2006(5): 74-85, 130. [Wu Yuming. Research on the application of spatial econometric model in provincial R&D and innovation[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2006(5): 74-85, 130.] |

| [41] |

周佳宁, 邹伟, 秦富仓. 等值化理念下中国城乡融合多维审视及影响因素[J]. 地理研究, 2020, 39(8): 1836-1851. [Zhou Jianing, Zou Wei, Qin Fucang. Multidimensional survey and influencing factors of urban rural integration in China under the concept of equivalence[J]. Geographical Research, 2020, 39(8): 1836-1851.] |

| [42] |

马静, 邓宏兵, 蔡爱新. 中国城市创新产出空间格局及影响因素——来自285个城市面板数据的检验[J]. 科学学与科学技术管理, 2017, 38(10): 12-25. [Ma Jing, Deng Hongbing, Cai Aixin. Spatial pattern and influencing factors of urban innovation output in China: A test from panel data of 285 cities[J]. Science of Science and Management of S&T, 2017, 38(10): 12-25.] |

| [43] |

李志宏, 王娜, 马倩. 基于空间计量的区域间创新行为知识溢出分析[J]. 科研管理, 2013, 34(6): 9-16. [Li Zhihong, Wang Na, Ma Qian. Knowledge spillover analysis of interregional innovation based on spatial measurement[J]. Science Research Management, 2013, 34(6): 9-16.] |

| [44] |

何舜辉, 杜德斌, 焦美琪, 等. 中国地级以上城市创新能力的时空格局演变及影响因素分析[J]. 地理科学, 2017, 37(7): 1014-1022. [He Shunhui, Du Debin, Jiao Meiqi, et al. Spatial temporal pattern evolution and influencing factors of innovation capability of cities above prefecture level in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(7): 1014-1022.] |

| [45] |

吕拉昌, 孙飞翔, 黄茹. 基于创新的城市化——中国270个地级及以上城市数据的实证分析[J]. 地理学报, 2018, 73(10): 1910-1922. [Lyu lachang, Sun Feixiang, Huang Ru. Urbanization based on innovation: An empirical analysis of 270 cities at prefecture level and above in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(10): 1910-1922.] |