2. 中国科学院 地理科学与资源研究所, 北京 100101

2. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, Beijing 100101, China

突发公共卫生事件是指突然发生,造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件[1]。该类事件爆发后会导致负面舆情扩散、民众心理恐慌、物资供给短缺、社会信任危机等问题[2, 3]。社区作为民众生活的聚集点在公共卫生事件爆发时首当其冲,因其自身具备管理、服务、保障、教育及维稳的功能,社区能全面干预到重大公共事件的治理过程中。国家不断在推动社区等社会组织的转型升级和在公共事件的治理中发挥作用,党的十九大报告指出,“要加强社区治理体系建设,推动社会治理重心向基层下移,发挥社会组织作用”。政府通过管制号召、立法保障、文化建设等方式鼓励社区干预重大公共事件[4]。在重大公共事件爆发时,社区以其特殊的服务管理、社会保障、社会安全[5, 6]等功能在危机应对中产生良性干预,减轻政府治理压力同时满足社会需求与社会组织结构优化的宏观目标。

学界关于社区的研究可大体划分为本体性和外部性探讨,对社区的本体性研究集中在:梳理社区干预的演变历史[7]、界定社区的相关概念[8]、探讨社区自身性质与定位[9]、社区意识的形成与社区功能作用机制[10]、社区的分层与分化倾向[11];社区的外部性研究集中在:探讨社区与其他组织的互动关系[12, 13]、国家行政力量的下层渗透过程[14]、社区参与的利益驱动性[15]、社区参与主体的多样化与参与的低效性[16]、对社区治理构建多维度评价体系[17]。已有研究成果颇丰,但尚未深入探讨社区干预在重大公共卫生事件中的功能发挥机制,无法有效指明社区干预与公共事件间的逻辑关系;结合公共事件治理的实际案例展开探讨不充分,无法提出具有针对性的社区干预公共事件的建设思路;同时现有研究立脚点多是国家、中央等宏观层面,对于地方的社区干预特性关注不足。

习近平总书记强调“全国都要充分发挥社区在疫情防控中的阻击作用”,“干部重心要下移,力量要下沉,支援社区工作,构筑起疫情防控的人民防线”[18]。中央相继出台《新冠肺炎疫情社区防控与服务工作精准化精细化指导方案》等系列文件,要求从社区防控、社区服务、群众参与和信息化建设应用等方面提升社区防控与服务工作精准化精细化水平。社区以其独特作用和地位成为国家重大公共卫生应急体系建设的重要一环。

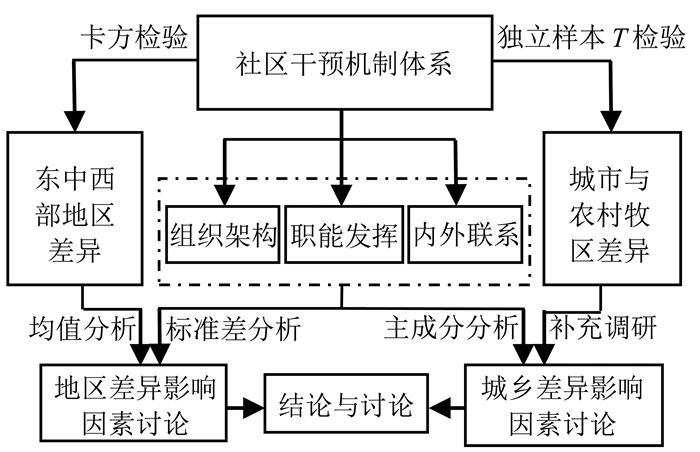

文章首先构建社区干预机制体系,基于内蒙古自治区的实证研究,评价社区干预在新冠肺炎防控中的防控效果并重点探讨其地区间和城市与农牧区间的影响因素,并深入验证和探讨构建的作用机制,从民族地区社区抗疫视角出发为社区干预重大公共卫生事件提供新的参考。

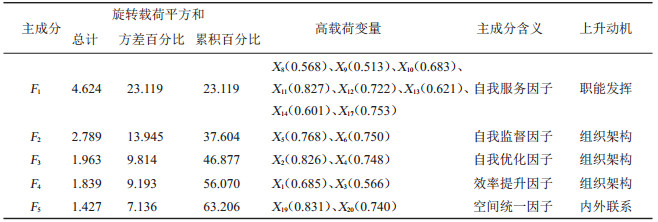

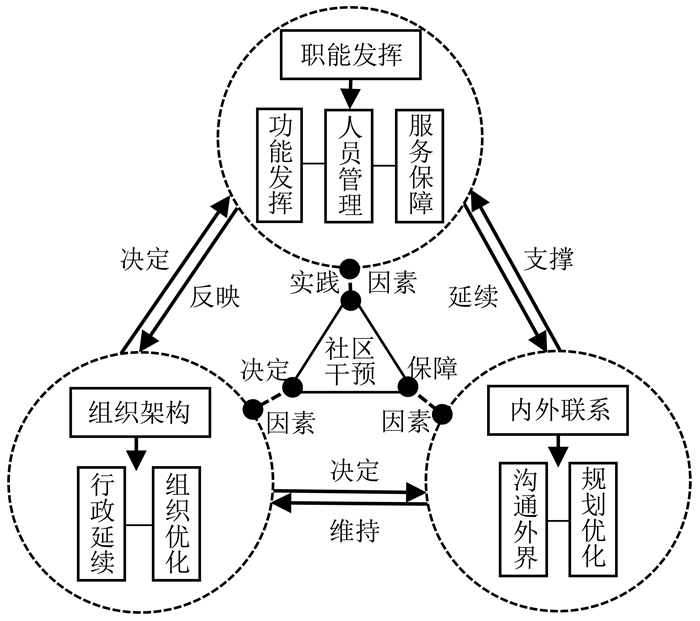

2 社区干预机制体系构建社区干预现有研究多将社区定义为社区治理社会事件的载体[19],强调社区治理过程中发挥联通上下组织的功能[20],突出其作为居民生活“共同体”的情感与空间双向集合性[21],注重建立社区与多方社会主体的联动治理结构[13]。核心凸显民众的治理主体性[22],同时结合社区在基层社会治理过程中的“复合化”治理的演化与改革趋势[23],促进政治体系中的基层治理重心下移[14]。也有学者探讨基层治理规划水平提升对于社区治理效果的影响并提出当前社会治理的“碎片化”问题亟待解决[24],以及强调治理面扩大和治理程度深化对于提升社区治理效能的重要意义[25]。社区干预凸显其身处政治和社会体系中的结构优化倾向,注重自身功能面的扩大和参与功效的提升,同时深化与各类社会组织的交叉联动行为。为提炼社区干预的核心要素,本文将社区参与、社区治理等组成要素集合显化为“组织架构”、“职能发挥”和“内外联系”三个主要成分。重大公共卫生事件是影响面广、影响程度深的外部事件,社区因其自身存在维持社会稳定、保障居民安全等先决条件,必然要对公共卫生事件作出响应,社区对其应急治理依照“组织架构响应——自身职能发挥——内外联系建立”顺序循环运作(图 1)。其中,组织架构是社区干预的决定因素,决定职能发挥质量和内外联系建立;职能发挥是实践因素,实际执行组织命令,拓宽内外联系渠道;内外联系是保障因素,保障组织公信力树立和职能正常发挥。

|

图 1 社区干预重大公共卫生事件机制体系 Fig.1 Internal Mechanism of Community Intervention in MPHE |

在组织架构层面,上下级组织决定应急响应职能发挥的效率及质量,政府作为核心的应急组织共同体首先产生干预命令并下发给社区,社区内部组织随即进行应急调整抵御外界冲击。同时,组织结构的开放性决定组织在内外工作时的互通共治性,开放高效的组织会有效联系社会内一切资源提高应急响应效率;社区的职能发挥质量反映组织的运作效率和结构合理性,在突发事件下,社区从人员管理、功能生效、服务保障三方面开展对内治理,保障组织正常运作。同时,职能发挥的延续方向是联系内外,动员外界力量参与到内部救治,提升自身职能发挥的可操作性和延续性;社区的内外联系是维持组织权威和组织正常运行的外部条件,社区通过联系外界,建立起不同组织体系间的合理沟通协作机制,促进组织稳定和正常运作。内外联系同时也是支撑社区职能正常发挥的外部保障,通过优化规划,资源提供等方式建立协同干预与反馈机制,促进职能发挥和优化。

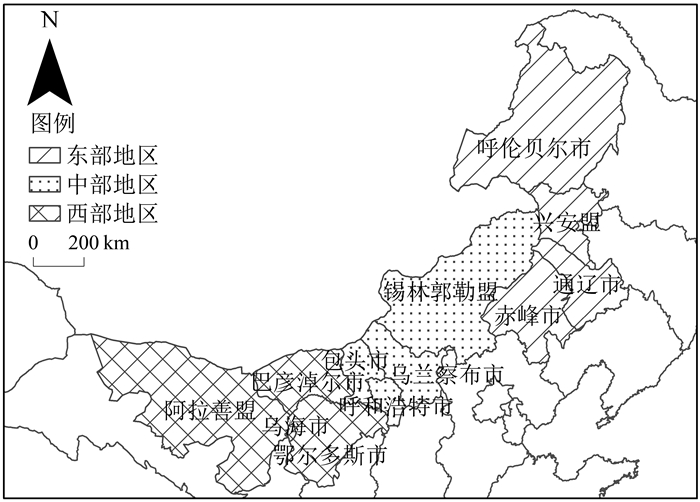

3 研究区概况及研究思路 3.1 研究区概况内蒙古自治区(以下简称内蒙古)总面积118.3万平方公里,常住人口2539.6万人,辖9市3盟,因经济文化地理因素等差异,通常将内蒙古分为东、中、西部地区[26],东部地区主要城市包括呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市,中部地区主要城市包括锡林郭勒盟、乌兰察布市、包头市、呼和浩特市,西部地区主要城市包括鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、乌海市、阿拉善盟(图 2)。内蒙古自1月23日凌晨在满洲里市发现第1例新型冠状病毒感染病例以来,内蒙古党委、政府高度重视疫情防控工作,先后转发落实《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情社区防控工作的通知》、《国家卫生健康委办公厅关于印发新型冠状病毒感染的肺炎防控方案(第三版)的通知》等文件,并迅速采取应对措施,在市场监管、交通运输、卫生监督、人员流动等方面实施严格管控。各地区的城市和农牧区基层社区积极响应并行使自身职权,通过社区配合、党员带头、民众齐心,构建起全区的基层抗疫防控网。在保证城市和农牧区疫情可控的同时,向俄罗斯、蒙古国等12国提供大量防疫物资及防治新冠肺炎手册等,抗击疫情的区内工作与国际合作均取得良好成效。内蒙古的抗疫经验对于内地省份及少数民族地区的抗疫实践具有极重要的参考价值。

|

图 2 内蒙古自治区东中西部分区图 Fig.2 Regional Map of the Eastern, Central and Western Regions of Inner Mongolia Autonomous Region 注:基于自然资源部标准地图服务网站(http://bzdt.ch.mnr.gov.cn/download.html?searchText=GS(2016)1595)审图号为GS(2016)1595的1:4800万标准地图制作,底图无修改。 |

在构建社区干预机制体系和参考各类资料报道的基础上,针对内蒙古自治区的城市和农牧区各自特点,采用李克特五级量表,设计涵盖组织架构、职能发挥、内外联系三维度的问卷并进行发放。借助SPSS24.0及卡方检验探讨内蒙古东中西部地区间的变量差异情况,采取独立样本T检验分析城市和农牧区各潜变量的差异情况及均值和差值高低。结合问卷得分情况及实际案例探讨地区得分差异的具体原因;对于城市和农牧区差异,采取主成分分析法,探讨城市和农牧区各自社区干预的主要影响因素并归类探讨城市和农牧区的社区干预主要成分,对于得分普遍较低的农牧区走访调研分析实际原因。最后从实证分析中验证与深入探讨社区干预机制体系,及探讨优化方向与研究不足(图 3)。

|

图 3 研究思路图 Fig.3 Research Idea |

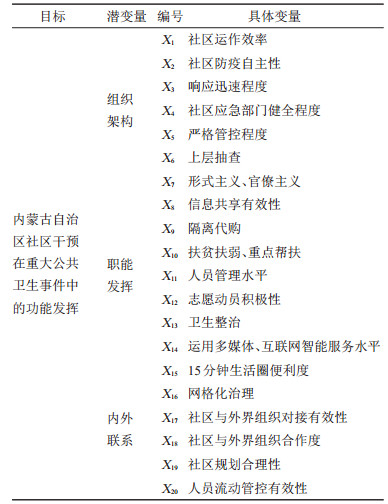

基于现有研究[7-17, 19-25]、相关报道和政府文件,本文将社区干预潜变量确定为“组织架构”、“职能发挥”和“内外联系”,观测变量依据内蒙古自治区社区防疫实际措施进行选取并分类。具体而言,组织架构下的各观测变量,考虑社区与外界组织体系间的关系协调度、组织自身能动性发挥程度、内外组织体系的影响及潜在弊病选取变量(X1— X7);职能发挥下的各观测变量,主要从社区防疫采取措施的种类、力度、效果、不足入手选取变量(X8—X14);内外联系下的观测变量,考虑社区自身的社会性和社区在规划、人员等方面的内外互通性选取变量(X15—X20)(表 1)。

| 表 1 内蒙古自治区社区干预问卷表 Tab.1 Community Intervention Questionnaire for Inner Mongolia Autonomous Region |

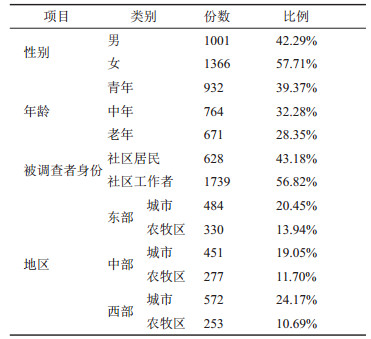

为尽可能反映社区干预实际情况,将参与者范围限定为社区工作者(包含临时志愿者)和社区居民。在内蒙古9市3盟选取了共178个社区,通过电话问答和网络问卷的方式展开调研,于4月20日至6月29日期间,发放问卷2500份,回收有效问卷2367份,有效率达94.68%。本次调查对象涉及青年(18—45岁)、中年(46—69岁)、老年(大于69岁),且各人群数量分布较为均匀。部分数据通过实地走访补充获取(表 2)。对问卷20项变量结果进行信度分析后克隆巴赫系数达到0.960(> 0.7),表明数据真实可信[27]。进行效度分析时,KMO取样适切性量数达到0.950(> 0.6),巴特利特球形检验显著性为0.000(< 0.05),表明该问卷数据效度良好[28]。

| 表 2 被调查者基本信息情况 Tab.2 Basic Information of the Respondents |

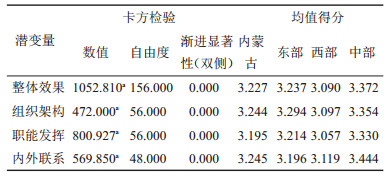

以显著性小于0.05即差异显著为标准[28],对潜变量及整体得分采取皮尔森卡方检验,各变量显著性都小于0.05,因此各变量及整体得分都在东中西部地区间存在显著差异(表 3)。

| 表 3 卡方检验及均值得分 Tab.3 Scores of Mean and the Chi-square Test |

通过计算得到东中西部地区和内蒙古在组织架构、职能发挥和内外联系的均分分值(表 3)。内蒙古整体的内外联系和组织架构表现较好,职能发挥与其他环节得分差距较明显。中部地区整体得分表现突出,东部其次,西部最差。东部地区的组织架构得分最高,内外联系的表现最差;西部地区内外联系得分最高,职能发挥得分最低;中部地区组织架构表现最好,职能发挥最弱。地区间差距明显,东部和中部相对重视组织架构的内在环节执行,西部地区更注重与外界的合作沟通,同时西部和中部的职能发挥相对较弱。结合内蒙古整体和各地区情况来看,内蒙古的组织架构层面执行效果较好,重视内部和外部的有效沟通合作,但在抗疫的最重要环节即职能发挥的效果稍次。

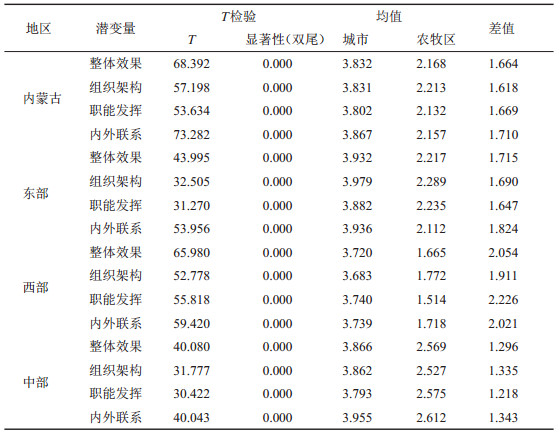

4.2 社区干预的城市、农牧区差异对东中西部及内蒙古的城市和农牧区三大潜变量及整体干预效果进行独立样本T检验,以显著性值小于0.05为存在显著差异[27],结果表明城市和农牧区各潜变量及整体得分均存在地区内部的显著差异,同时各潜变量和整体效果的均值及差值在地区内部相对统一稳定(表 4)。平均值整体来看,城市社区干预潜变量及整体得分均值存在由东向西递减的空间分布规律,即东部略优于中部,较明显优于西部,内蒙古城市社区干预得分水平则大体与排名第二的中部地区持平;农牧区的社区干预各潜变量及整体得分在中部地区的表现优于东部和西部,西部次于东部,内蒙古整体得分情况则介于排名最后的西部和东部之间。差值情况整体来看,普遍为城市社区干预各潜变量及整体得分高于农牧区,且差值均较大,中部地区的差异小于东部和西部,西部差值除组织架构靠近但未达到2分,其余潜变量及整体得分均高达2分,内蒙古的各潜变量及整体差值与东部地区相近。

| 表 4 城市与农牧区潜变量及整体得分在地区间的差异对比 Tab.4 A Comparison of Latent Variables and the Overall Scores among Regions |

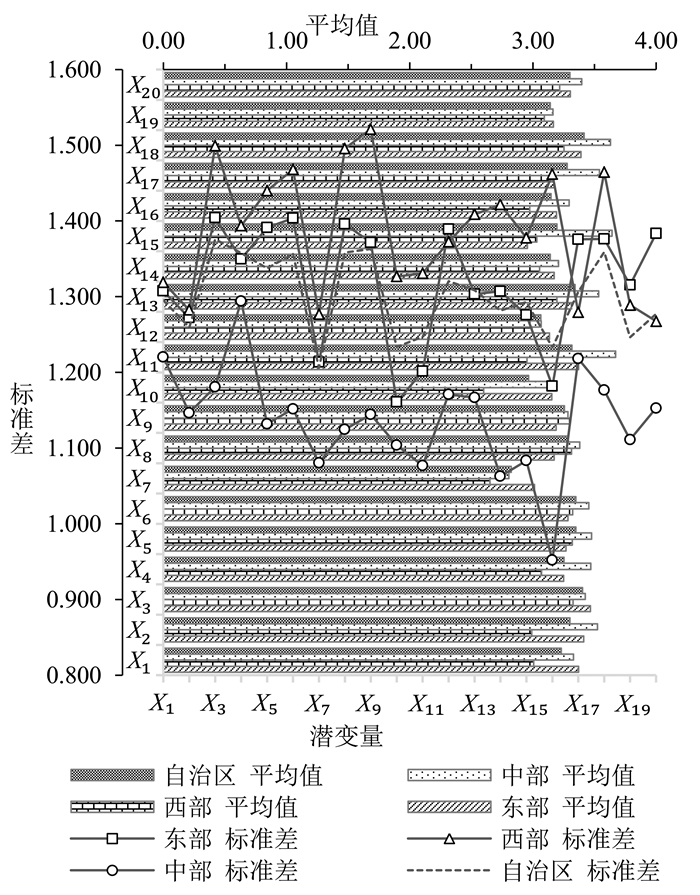

内蒙古自治区在三个维度及其内在各环节表现均存在较明显的地区间差异,主要以中部表现突出,西部表现较差,各防疫行为及对应环节都尚未做到全区及地区内部有效统一(图 4)。组织架构和职能发挥影响地区抗疫效果幅度较大,但各地区的职能发挥相对弱于组织架构和内外联系,且对居民的救助方式多样性和动员参与抗疫力度都有待提升。中部地区的各变量标准差低于东部和西部,东部优于西部,表明中部地区的民众反馈情况更统一,内部的社区干预一致性中部优于东部,东部优于西部,存在同一地区内的疫情城市重点管控,非疫情城市管理力度相对薄弱的现象。地区间和地区内部的执行差异情况均存在较明显差距,具体原因:

|

图 4 潜变量地区得分图 Fig.4 Regional Score of Latent Variables |

东部地区由于最早产生疫情,应急状况下的社区抗疫响应迅速。市级层面首先迅速开展大规模的人员隔离、流动管控和心理疏导行动。在疫情产生早期迅速作为,对于防止疫情扩散产生明显作用。但东部地区自身的社区组织结构完善度不高、人员缺少和素质不齐,也出现了执行不力、民众配合度不高和执行完善度区内差异大等情况。同时由于物资缺乏、位置偏远和外地输入等原因,既需要外界的援助又未能在与外界的沟通协作上顺利进行,在一定程度上影响了整体抗疫效果的优化。

表现较好的中部地区由于其经济和政治职能突出,在日常的社区应急部门建设已较完善,社区工作自主性较高,在新冠爆发后能较迅速地对人员流动严格管控。同时中部地区大力建设智慧城市,行政效力和上层监管的力度较大,组织架构完善;在职能发挥层面上,信息共享能做到高效共通,且基层工作人员素质相对优于其他地区,在疫情下有利于社区自身职能的快速发挥;中部地区对外界的交流合作频繁,疫情爆发时能迅速实现对外联系的有序开展和内部网格化治理的高效展开,能提供疫情下对内治理和对外协作的坚实基础。

西部地区也较早出现疫情,社区抗疫响应相对迅速,职能发挥和内外联系的表现较好。社区能较严格的管控人员流动,对隔离人员提供必要的帮助支持。但西部社区同样处于人手不足、素质欠佳,执行不力的情况,组织架构相对薄弱。且西部地区在外防输入、人员防护的环节执行较弱,虽加强了与外界的协作抗疫,社区干预效果仍弱于东部和中部地区。

各影响因素地区分布情况来看(图 4),东部地区表现较好的变量主要体现组织的合理建构和高效运行及社区职能的重点发挥;中部地区表现较好的变量主要体现上下组织内部的高效协作,联动的职能运作开展和与外界的积极合作;西部地区表现较好的变量主要体现组织的功能运作和社区自身的职能发挥状况。各地区的X7这一变量普遍得分不高,反映出社区抗疫过程中的工作不透明、执行不严格现象较突出;东部地区的变量X15,西部地区的变量X10也相较于其他变量得分明显较低,体现东部和西部地区各自存在15分钟生活圈建设不够完善和对疫情下的弱势群体照顾不周的情况。仅中部地区的各项变量得分较为均衡,除X7外无明显低分项。

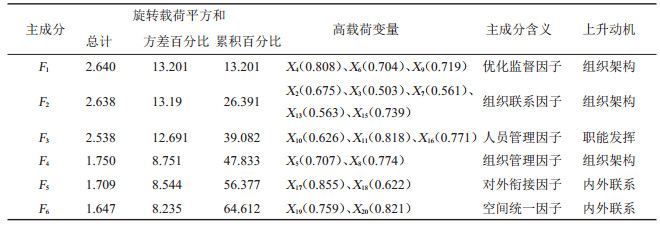

5.2 城市与农牧区影响因素探究 5.2.1 城市影响因素探究对城市问卷结果采取主成分分析,利用相关性矩阵经最大方差法旋转来抽取主成分,其中最大收敛性迭代次数5次。特征根大于1的前5项主成分累计贡献率达63.206%(表 5)。本问卷研究的20个观测变量除X7(0.460)、X16(0.484)、X18(0.479)外的17个因子共性方差均大于0.5,从余下17个变量中提取5个主成分因子应该可以较好的解释原始变量的主要信息。

| 表 5 城市问卷各变量所对应的主成分含义 Tab.5 Meanings of the Principal Components of Each Variable in the Questionnaire for Urban Areas |

根据本文数据(表 5)显示城市社区职能发挥(F1)所占载荷达到23.119%,组织架构(F2、F3、F4)载荷达到32.951%,内外联系(F5)载荷仅为7.136%。表明在城市社区的社区干预开展主要以组织架构优化和职能发挥强化为着手点,以内外联系的有效建立为辅助支撑点。在疫情下城市因自身具备一定的应急基础且组织相对完善,最主要考虑的是迅速发挥社区的各项职能以全面应对疫情对社区的冲击,社区职能的丰富性和可操作性以上下级组织的完善、内外联系的建立为保障。具体来讲,内蒙古城市社区容纳的人口多、占地面积广阔,上层政府无法面面俱到的详实监控抗疫进展,更多的需要依靠社区自身的能动性和发挥其处于社会组织体系中的社会作用以最大程度的管控人员和调动各类资源,其职能发挥处于首要地位;但同时社区自身的执行强制力和应急经验不足,其职能的发挥并不能独立于其他因素的支撑,上层组织的指导和监督以及自身组织建设的效果好坏会决定疫情下社区职能的发挥程度;内外联系在疫情下主要表现为外界人员物资和空间因素对社区防疫的应急流动,在疫情爆发之始和疫情高峰点,内蒙古城市社区难以独自抵御疫情的冲击,需要从外界调度各类资源,因而内外联系也对前二者产生重要的支撑作用。但仅将内外联系定义为辅助支撑点并不完整,社区与外界组织对接有效性(X17)被归类在自我服务因子F1表明内蒙古城市社区干预的职能发挥实际与内外联系存在交叉和互通,只是在当前防疫实际情况中表现为组织架构和职能发挥为社区干预的主导因素,内外联系因其尚未有效建立或显性表现较弱使得其影响力度较小。

5.2.2 农牧区影响因素探究对农牧区问卷结果采取主成分分析,最大收敛性迭代次数为6次。特征根大于1的前6项主成分累计贡献率达64.612%(表 6)。农牧区问卷研究的20个观测变量除X12(0.431)、X14(0.483)外的18个因子共性方差均大于0.5,因此分析主要从余下18个变量开展。

| 表 6 农牧区问卷各变量所对应的主成分含义 Tab.6 Meanings of Principal Components Corresponding to Each Variable of the Questionnaire for Agricultural and Pastoral Areas |

数据显示(表 6)农牧区社区干预的组织架构(F1、F2、F4)所占载荷比重达35.142%,职能发挥(F3)所占比重达12.691%,内外联系(F5、F6)所占比重达16.779%。组织架构作用突出,主要是因为农牧区基层社区人手缺乏、行政效率低下等原因,更多的需要依赖上层组织和外界的支援扶持,通过对基层应急部门的健全、上层对下层进行工作抽查和指导,以及发挥组织自身相关职能和提供隔离代购的强制兼服务性措施,来实现组织的结构完善和功效完备;自身的职能发挥能力较弱,且农牧区地广人稀、管理困难,主要通过与外界组织开展合作的形式满足自身基础薄弱、物资匮乏、人手不足等问题。内外有效联系的建立保障组织的运作和职能的生效,因而内外联系的解释力稍高于职能发挥。但需注意各因子内大都包含其他潜变量内的因子,表明农牧区的社区干预整体效力不强,尚未能有效维持各环节运作的整体性和连贯性。

由于农牧区问卷各项变量得分均不高,为探究原因采取了电话问答和实地走访的形式,对内蒙古自治区东中西部各选取了三个村委会进行调研。在调研中发现村委会的反馈优于民众反馈,民众对于基层的防疫行为存在感知偏差,具体而言:

一、基层防疫政策不透明且农牧区居民文化水平不高,民众难理解防疫措施抽象意义。由于受到经济、地理、人才等因素制约,农牧区的基层组织结构、行政人员业务能力等较城市社区薄弱,办事人员对于政策公示的意识薄弱、规范程序不健全。文化素质普遍不高的民众对于上层安排的感知弱使得问卷反映出来民众认同度较低。

二、农牧区防疫水平较低,民众体验感弱。农牧区基层社区工作者的工作水平参差不齐,且疫情发生时正值春节,部分人员返乡,流动性较大,排查和管理难度大。且在农牧区人际关系贯穿基层工作开展,很多防疫措施有流于形式、执行不力的情况,民众对于基层防疫工作的满意度不高,使得普遍得分偏低。

6 社区干预影响机制分析内蒙古社区抗疫实践反映出社区干预重大公共卫生事件是一个复合性的联动运作过程。应对重大公共卫生事件需要组织间和组织内部的联动合作,发挥社区作为基层治理主体的重要职能,同时要发挥组织的内外联通作用以实现物资人员和信息的有效通达。结合实际来看,抗疫较好的中部地区在组织架构、职能发挥和内外联系三层面协同完成度较高,而东部和西部地区则在各维度内部存在完成度不高的情况。城市社区的组织的强制作用和社区的职能发挥对抗疫支撑作用明显,农牧区则由于自身的限制性条件,更突出发挥社区本身职能和寻求外界援助,组织的作用相对较弱。三个环节互不独立,关联协同使得社区能在面对重大公共卫生事件时发挥干预作用。各微观环节具体来讲:

组织架构的微观环节包括:①上通下达,行政延续。在疫情下政府仍是社区运作的主导者,政府对社区的要求在一定程度上属于变相的行政命令,具有部分的强制性、不可违抗性特征,同时社区是联系居民与政府的中间桥梁,向下对民众执行政府的要求,向上将民众的意志反馈给政府。以疫情为代表的公共卫生事件爆发是对政府行政的一类干扰,政府首先下达应对危机的要求和命令,社区的稳定执行与贯彻政府要求既是维持行政体系的稳定也是另一种帮助公民履行社会契约的形式;②组织管控,结构升级。社区自身具备一定的自治权力,自成一个相对独立的组织,在选举决策、人员任用、工作分配、物资调度、财政管理等方面都有独立部门,各部门及内部人员的升级替换构成整体结构的优化,同时对自身组织的管控也进一步实现社区管理的职能。当重大公共事件发生时,社区为应对冲击可以优化组织管控、重组自身结构、集合自身资源以抵御风险冲击。

职能发挥的微观环节包括:①功能发挥,全面干预。社区具备覆盖居民生活各方面的全面功能,公共卫生事件的爆发对民众的医疗、出行、生活、娱乐、教育等活动产生制约,社区功能的覆盖面与公共卫生事件的影响面相重合。在社区发挥能动性,行使自身的秩序管理、基层建设、安全保障、便民服务等功能时,会全面减小公共卫生事件对民众生活的冲击;②人员管理,把握核心。人是公共卫生事件危害的直接受众,同时也是治理公共卫生事件的核心动力。社区因其与居民间存在独特的情感纽带和重要的生活关联,当公共卫生事件威胁到人的生命安全时,社区号召会迅速激起民众的反响与执行。社区管理方式中刨除了行政管理的人情淡漠特点,社区内部组织成员因具备共同生活的情感共鸣,社区工作积极性在危机管理下得以最大程度调动;③社区服务,人权保障。公共卫生事件一定程度上阻塞民众的利益述求,社区自身具备的服务属性使社区能深入基层,在危机下进一步了解民众的真实诉求和保障社会平等,避免弱势群体在危机中相关人权的损失。社区对人群起到保护、支持、稳定、平衡的作用,以减小公共卫生事件带来的公民权利的损害。

内外联系的微观环节包括:①沟通外界,对外交流。社区自身属于社会组织体系,与社会事务存在不可分割的联系。对社区居民输入外在信息、资源,对外搭建起联络居民与社会间的桥梁。社区属于人群密集区,首先会受到公共卫生事件的冲击。同时社区自身资源有限,需要与其他社会组织有沟通、共享、共治的行为,联动响应形成共同协作的局面;②规划评价,升级优化。社区参与外界环境的变革发展和治理过程中,对城市规划、城市运作环境等外部环境既受其影响又对其产生作用,在疫情下,早期公共应急空间规划、15分钟生活圈建设水平高低等直接影响民众能否维持正常生活稳定,疫情暴露社区内外规划在突发事件下的短板与不足,同时指出今后进一步优化的方向。

7 结论与讨论在构建社区干预机制体系并结合内蒙古社区干预实证分析的基础上,分析社区干预地区差异和城市与农牧区差异及原因,结论如下:

(1)内蒙古东中西部地区在组织架构、职能发挥和内外联系得分差距较大,地区间、城市与农牧区间差距明显。中部地区各维度的整体及内含变量的得分均优于东部和西部,西部得分均最低。城市各潜变量得分存在由东向西递减的空间分布规律,农牧区各维度得分,中部高于东部,东部高于西部。城市得分普遍高于农牧区,中部地区的城乡分数差值小于东部西部。

(2)城市社区干预主要以组织架构优化和职能发挥强化为着手点,以内外联系的有效建立为辅助支撑点;农牧区社区干预依赖上层组织和外界的支援扶持,自身的职能发挥能力较弱。城市社区的内外联系环节尚未有效建立使得其影响力度较小;农牧区各主成分因子内大都包含其他潜变量内的因子,各环节运作的整体性和连贯性较弱。

(3)社区干预重大公共卫生事件的机制体系为“组织架构响应——自身职能发挥——内外联系建立”。组织架构身为决定因素,整体组织首先对以疫情为代表的公共突发事件作出响应并下发命令给下层组织机构;各机构通过发挥自身职能,实践组织的动态安排,职能发挥构成实践因素;以社区为代表的各机构间相互沟通协作,通过有效的沟通渠道保障整体组织结构的稳定同时支撑职能的正常发挥。

十九大报告强调“推动社会治理重心向基层下移”,习近平总书记也强调“要使所有社区成为疫情防控的坚强堡垒”、“织密织牢社区防控网”。诸多政策的出台,明晰了社区的职能和地位,也将社区推到了参与重大公共卫生事件治理的第一线。但现有研究针对社区干预在重大公共卫生事件中的功能发挥机制探讨欠缺[7-9],实际案例关注不够[10, 11, 22-24],且研究视角较为宏观[12-16, 19-21]。本文通过构建社区干预机制体系,基于内蒙古社区防控新冠肺炎的实证分析,探讨社区干预在地区和城市、农牧区间的差异及主要影响因素,丰富并完善了社区干预重大公共卫生事件的研究视角,为发挥“社区在疫情防控中的阻击作用”提供理论支撑。研究启示:面对重大公共卫生事件,需回归与完善“组织架构响应——自身职能发挥——内外联系建立”机制体系,明晰社区运作的内在逻辑;注意充分发挥社区自身的能动性,因地制宜采取多样有效的治理措施;形成社区带头的多元主体共治共建模式,发挥社区的关联功能。在时空上要注重发挥大城市对周边农牧区的辐射带动作用,减小社区疫情防控的执行效能在城乡之间、地区间的时空差异,在主体层面要力求提升民众的获得感和认知感,提升民众的参与度和归属感。因受疫情影响,大范围实地调研受阻,未来可扩大调研区域,增加民族自治区和其他省份间的对比分析,以探索更具针对性的区域社区干预机制体系及制度构架建设途径。

| [1] |

中华人民共和国国务院. 突发公共卫生事件应急条例[EB/OL]. (2008-03-28)[2020-03-27]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2008-03/28/content_6399.htm. [The State Council of the People's Republic of China. Regulations on preparedness for and response to emergent public health hazards[EB/OL]. (2008-03-28)[2020-03-27]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2008-03/28/content_6399.htm.]

|

| [2] |

盛洪涛, 周强, 汪勰, 等. 新冠疫情考验下的武汉社区治理新思考[J]. 城市规划, 2020, 44(9): 9-12, 21. [Sheng Hongtao, Zhou Qiang, Wang Xie, et al. Thoughts on community governance in Wuhan under the test of COVID-19 epidemic[J]. City Planning Review, 2020, 44(9): 9-12, 21.] |

| [3] |

慕丽娜. 突发事件之后, 怎样疏导公民的恐慌心理[J]. 人民论坛, 2017(5): 84-85. [Mu Lina. After the emergency, how to ease the citizens' panic psychology[J]. People's Tribune, 2017(5): 84-85. DOI:10.3969/j.issn.1004-3381.2017.05.038] |

| [4] |

王瑞华. 政府在社区自组织能力建设中的作用[J]. 中国行政管理, 2008(1): 94-97. [Wang Ruihua. The role of government during the course of community self-organizing capacity building[J]. Chinese Public Administration, 2008(1): 94-97. DOI:10.3782/j.issn.1006-0863.2008.01.030] |

| [5] |

兰竹虹, 张士斌, 严予若. 社区人文社会环境对汶川地震移民社会适应的影响——以北川县为例[J]. 人文地理, 2017, 32(4): 22-29. [Lan Zhuhong, Zhang Shibin, Yan Yuruo. The influence of community humanities and social environment on social adaptation of Wenchuan earthquake migrants: A case study of Beichuan county[J]. Human Geography, 2017, 32(4): 22-29. DOI:10.3969/j.issn.1674-3237.2017.04.002] |

| [6] |

马琦伟, 阚长城, 宫兆亚, 等. 城市活力恢复及其影响因子——突发性公共卫生事件情景下的探索[J]. 城市规划, 2020, 44(9): 22-27. [Ma Qiwei, Kan Changcheng, Gong Zhaoya, et al. Recovery of urban vitality and its influencing factors: Exploration based on the scenario of the outbreak of public health emergencies[J]. City Planning Review, 2020, 44(9): 22-27.] |

| [7] |

王振坡, 张安琪, 王丽艳. 新时代我国转型社区治理模式创新研究[J]. 城市发展研究, 2020, 27(1): 89-94, 101. [Wang Zhenpo, Zhang Anqi, Wang Liyan. Research on the innovation of governance mode of China's transitional communities under the new urbanization[J]. Urban Development Studies, 2020, 27(1): 89-94, 101. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2020.01.019] |

| [8] |

陈友华, 夏梦凡. 社区治理现代化: 概念、问题与路径选择[J]. 学习与探索, 2020(6): 36-44. [Chen Youhua, Xia Mengfan. Modernization of community governance: Concept, problem and path choice[J]. Study & Exploration, 2020(6): 36-44. DOI:10.3969/j.issn.1002-462X.2020.06.006] |

| [9] |

胡杰成, 银温泉. "十四五"时期完善城镇社区治理体制的思路与举措[J]. 改革, 2020(7): 55-66. [Hu Jiecheng, Yin Wenquan. Thoughts and measures to improve the urban community governance system in the 14th Five-Year Plan period[J]. Reform, 2020(7): 55-66. DOI:10.3969/j.issn.1674-7453.2020.07.009] |

| [10] |

陈秀红. 城市社区治理共同体的建构逻辑[J]. 山东社会科学, 2020(6): 83-89. [Chen Xiuhong. The construction logic of urban community governance community[J]. Shandong Social Sciences, 2020(6): 83-89.] |

| [11] |

樊佩佩. 城市基层治理现代化背景下的社区分化及治理绩效研究[J]. 现代经济探讨, 2020(6): 115-120. [Fan Peipei. Research on community segmentation and governance performance under the background of modern governance of urban substratum[J]. Modern Economic Research, 2020(6): 115-120. DOI:10.3969/j.issn.1009-2382.2020.06.016] |

| [12] |

陈宏胜, 刘晔, 李志刚. 中国大城市保障房社区的邻里效应研究——以广州市保障房周边社区为例[J]. 人文地理, 2015, 30(4): 39-44, 78. [Chen Hongsheng, Liu Ye, Li Zhigang. The neighborhood effect of affordable housing estates in Chinese cities: A case study of Guangzhou[J]. Human Geography, 2015, 30(4): 39-44, 78.] |

| [13] |

吴越菲. 作为一种感知的公共危机及其治理——以社区为中心的考察[J]. 河北学刊, 2020, 40(6): 169-176. [Wu Yuefei. As a perceived public crisis and its governance: A community-centered study[J]. Hebei Academic Journal, 2020, 40(6): 169-176.] |

| [14] |

王浦劬, 汤彬. 基层党组织治理权威塑造机制研究——基于T市B区社区党组织治理经验的分析[J]. 管理世界, 2020, 36(6): 106-119, 248. [Wang Puqu, Tang Bin. Research on the mechanism of shaping governance authority of grassroots party organizations: An analysis based on governance experience of community party organizations in area B of city T[J]. Management World, 2020, 36(6): 106-119, 248.] |

| [15] |

程同顺, 魏莉. 微治理: 城市社区双维治理困境的回应路径[J]. 江海学刊, 2017(6): 123-131, 239. [Cheng Tongshun, Wei Li. Micro governance: The response path to the dilemma of two-dimension governance in urban communities[J]. Jianghai Academic Journal, 2017(6): 123-131, 239. DOI:10.3969/j.issn.1000-856X.2017.06.019] |

| [16] |

刘玉东. 街道职能改革与社区治理模式建构比较研究[J]. 北京行政学院学报, 2015(6): 24-30. [Liu Yudong. A comparative study on street function reform and community governance model construction[J]. Journal of Beijing Administration Institute, 2015(6): 24-30. DOI:10.3969/j.issn.1008-7621.2015.06.004] |

| [17] |

邵任薇, 胡国鹏, 杨齐. 社区治理绩效的影响因素研究——基于社会联盟理论视角[J]. 甘肃行政学院学报, 2020(3): 73-80, 126-127. [Shao Renwei, Hu Guopeng, Yang Qi. Research on the influencing factors of community governance performance: Based on the perspective of social alliance theory[J]. Journal of Gansu Administrative Institute, 2020(3): 73-80, 126-127. DOI:10.3969/j.issn.1009-4997.2020.03.007] |

| [18] |

北京人民广播电台: 《总书记对疫情防控的最新指示来了!》[EB/OL]. (2020-02-14)[2020-03-27]. http://www.rbc.cn/20xzsjzdzy/2020-02/14/cms1074986article.shtml. [Beijing Radio & Television Station: Here comes the General Secretary's latest instructions on epidemic prevention and control![EB/OL]. (2020-02-14)[2020-03-27]. http://www.rbc.cn/20xzsjzdzy/2020-02/14/cms1074986article.shtml.]

|

| [19] |

李强, 卢尧选. 疫情防控与我国基层社会治理创新[J]. 江苏社会科学, 2020(4): 24-31, 241-242. [Li Qiang, Lu Yaoxuan. Epidemic prevention and control and the innovation in grassroots social governance in China[J]. Jiangsu Social Science, 2020(4): 24-31, 241-242.] |

| [20] |

吴晓林, 谢伊云. 国家主导下的社会创制: 城市基层治理转型的"凭借机制"——以成都市武侯区社区治理改革为例[J]. 中国行政管理, 2020(5): 91-98. [Wu Xiaolin, Xie Yiyun. The state initiates and regulates society: "Bridging Mechanism" for the transformation of urban grassroots governance in China: A case study of community governance reform in Wuhou district, Chengdu[J]. Chinese Public Administration, 2020(5): 91-98.] |

| [21] |

吴晓林. 从本位主义到体系研究: 十八大以来城乡社区治理的研究走向[J]. 江苏社会科学, 2020(4): 79-88. [Wu Xiaolin. From departmentalism to system research: Research trend of urban and rural community governance since the 18th CPC National Congress[J]. Jiangsu Social Science, 2020(4): 79-88.] |

| [22] |

鞠春彦, 李凯. "老有可为": 在参与社区治理中实现积极老龄化[J]. 人文杂志, 2020(6): 112-119. [Ju Chunyan, Li Kai. "There is something to be done": In participating in community governance achieve active aging[J]. The Journal of Humanities, 2020(6): 112-119.] |

| [23] |

张冬冬, 刘建军. 新时代中国社会治理的基本原理[J]. 复旦学报(社会科学版), 2020, 62(3): 1-10. [Zhang Dongdong, Liu Jianjun. The basic principles of Chinese social governance in the new era[J]. Fudan Journal (Social Sciences), 2020, 62(3): 1-10. DOI:10.3969/j.issn.0257-0289.2020.03.002] |

| [24] |

孔娜娜. 社区公共服务碎片化的整体性治理[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2014, 53(5): 29-35. [Kong Nana. Holistic governance of the fragmentation of public service in community[J]. Journal of Huazhong Normal University (Humanities and Social Sciences), 2014, 53(5): 29-35.] |

| [25] |

于显洋, 郭锡山, 张亚鹏. 空间转型与社区治理反思——基于平海市柔河区村居混合社区调研分析[J]. 北京行政学院学报, 2020(3): 1-8. [Yu Xianyang, Guo Xishan, Zhang Yapeng. Spatial transformation and a reflection on community governance: Based on an analysis of the investigate and survey on village-in-community in Rouhe district of Pinghai city[J]. Journal of Beijing Administration Institute, 2020(3): 1-8. DOI:10.3969/j.issn.1008-7621.2020.03.001] |

| [26] |

那音太. 基于SPI指数的近50a内蒙古地区干旱特征分析[J]. 干旱区资源与环境, 2015, 29(5): 161-166. [Na Yintai. Drought characteristics in Inner Mongolia based on the SPI index in the last 50 years[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2015, 29(5): 161-166.] |

| [27] |

朱竑, 李如铁, 苏斌原. 微观视角下的移民地方感及其影响因素——以广州市城中村移民为例[J]. 地理学报, 2016, 71(4): 637-648. [Zhu Hong, Li Rutie, Su Binyuan. Migrants' sense of place and its influencing factors on a microcosmic perspective: A case study of the migrants in the urban villages in Guangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(4): 637-648.] |

| [28] |

冯健, 钟奕纯. 基于居住环境的常州城市居民生活质量空间结构[J]. 地理学报, 2020, 75(6): 1237-1255. [Feng Jian, Zhong Yichun. The spatial structure of urban residents' quality of life in Changzhou based on residential environment[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(6): 1237-1255.] |