旅游发展是一把双刃剑,在促进经济发展、缓解就业压力的同时也带来了消极的社会、文化和环境方面的影响,而社区居民作为这些消极影响的主要承受者,却在利益主体中处于弱势地位。例如,三亚凤凰岛、槟榔河等旅游社区居民曾陷入“被边缘化”的困境。乡村旅游正是依托社区居民生活空间所呈现的景观、民俗风情、生活方式而开展的,其发展离不开社区居民的配合和参与。同时,居民的行为、态度和举止都将对旅游体验和目的地旅游形象产生巨大影响。因此,只有让居民主动参与进来,才能实现旅游繁荣发展。由于居民拒绝参与旅游发展很大程度上是因权利和利益剥夺而产生的痛苦感导致的,所以需要给予居民一定的权利、利益和情感上的关爱,以更好地促进居民主动参与旅游发展。

社区关爱是组织关爱在旅游社区中的体现,是旅游社区中成员集体性地关注、感受并对其他成员的痛苦做出反应的过程[1]。旅游社区居民的痛苦感是由旅游发展带来的负面影响所导致的,且旅游社区中的关爱不仅指这种痛苦感产生后的被动反应,更包括了痛苦感产生前的主动预防[2]。因此,本文将感知社区关爱界定为:旅游社区居民感知到旅游社区针对旅游发展负面影响给居民带来的痛苦感所做出的一种主动或被动的反应。

综上,本文以海口市冯唐村为例,将组织关爱和心理契约感引入社区参与旅游发展研究领域,并基于心理契约理论,构建“感知社区关爱—心理契约感—社区持续参与旅游发展”研究模型,揭示感知社区关爱对居民持续参与旅游发展的影响机制。这将为促使社区居民持续参与旅游发展,进而实现旅游可持续发展提供新思路。

1 文献述评本文旨在探索感知社区关爱、心理契约感与持续参与旅游发展间的关系规律,所以主要围绕上述变量进行文献述评。

第一,感知社区关爱由制度关爱、经济关爱和关系关爱三个维度构成[2]。其中,经济关爱是社区居民感知到的旅游发展带来的实际物质收益;制度关爱是社区居民感知到的旅游发展中民主化、规范化和程序化关怀;关系关爱是社区居民感知到自身能够融入到一定社会关系中。研究指出,组织关爱与成员配合和主动贡献等积极行为具有密切联系[3, 4],但遗憾的是,旅游情境中关爱与心理契约感以及社区参与等变量之间的联系未得到重视。

第二,在组织行为学中,心理契约是雇佣双方间不成文的义务和责任约定[5],分为交易型和关系型。前者指短期金钱交换关系,追求物质方面满足;后者指情感关系维持,追求情感需要满足[6]。研究表明,心理契约的维系将促进组织公民行为、组织承诺等积极结果[7, 8]。违背心理契约将导致员工不公平感和报复行为[9]。但旅游社区与居民间的心理契约是否具有相同性质,以及这种契约将导致何种结果,仍需进一步探究。

第三,社区参与旅游发展指在旅游决策、开发、规划、管理、监督等旅游发展过程中,充分考虑社区的意见和需要,并将其作为开发主体和参与主体,以保证旅游可持续发展和社区发展[10]。以往研究主要集中探究社区在旅游发展中的地位、旅游发展与社区的关系、社区参与旅游发展的公平性问题[11],尚未有研究关注社区持续性参与旅游发展的议题。本文尝试从时间维度层面分析社区居民持续性参与旅游发展,并将其定义为社区居民持续参与旅游发展的行为意向。过往研究指出制度增权、居民对旅游发展的积极感知是促进其参与旅游发展的重要前因[12, 13]。但社区关爱和心理契约感对社区参与旅游发展或持续参与旅游发展的影响尚未得到学者们的关注。

总而言之,首先,以往社区参与旅游发展相关研究,更多从静态角度分析社区参与程度或意愿,缺乏从动态角度探究其持续性参与程度或意愿;其次,鲜有研究关注社区关爱对社区参与旅游发展影响;最后,以往研究主要从社会交换理论和社会认同理论等视角探索社区参与旅游发展机理,但社会交换理论强调经济交换,社会认同理论侧重情感交换,对全面解释这种心理机制存在一定局限。

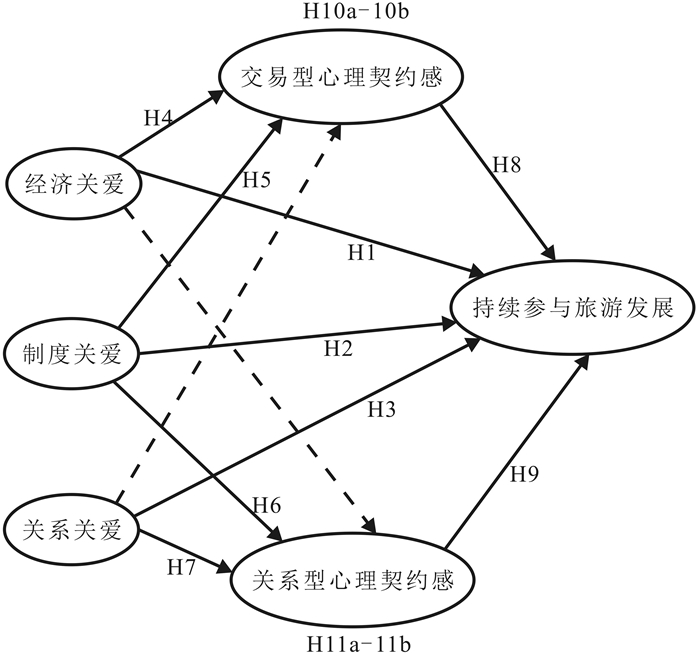

2 理论与假设 2.1 理论框架本文以“刺激—有机体—反应”(Stimulus-Organism-Response,SOR)理论为主线[14]:刺激因素(S)是对个体认知和内在状态产生影响的因素,即感知社区关爱(经济关爱、制度关爱、关系关爱);有机体因素(O)是个体内在情绪与认知加工过程,联接刺激因素和最终反应,即心理契约感(交易型心理契约感、关系型心理契约感);反应因素(R)是个体的最终决策,即持续参与旅游发展(图 1)。

|

图 1 概念模型 Fig.1 Conceptual Mode 注:H10a-10b和H11a-11b分别表示交易型心理契约感和关系型心理契约感的中介作用,虚线表示理论上不存在显著影响的路径假设。 |

关爱使居民感受到社区的关心,居民痛苦被社区分担[15]。于是,当感知到来自社区的关爱时,居民参与社区活动的积极性更高[16]。并且,关爱并不是一个短暂的情感状态,而是通过不断累积对个体产生持续影响[17],所以关爱促使居民持续参与旅游发展。同时,居民参与旅游发展实际上也是一种交换过程,居民用行动交换物质的、社会的和心理的价值物[18]。因此,当社区给予居民参与决策制定、旅游利益分红以及情感支持等方面好处时,作为交换,居民就会持续参与旅游发展。基于此,提出以下假设:

H1:经济关爱对社区居民持续参与旅游发展具有正向影响

H2:制度关爱对社区居民持续参与旅游发展具有正向影响

H3:关系关爱对社区居民持续参与旅游发展具有正向影响

2.2.2 感知社区关爱对心理契约感的影响组织对员工的关爱表现为组织给予成员能够满足其需要的资源[19]。当组织不断向成员投入关爱时,成员对组织的认同感、责任感和义务感更强,回报组织的倾向越高[20]。心理契约的建立有赖于双方物质、情感交换,即当员工相信其对组织的贡献能够获得组织的关爱,心理契约便会产生[21]。因此,感知社区关爱对心理契约感具有促进作用。具体而言:交易型心理契约感反映了双方间短期内的物质交换关系[6]。感知社区经济关爱指的是社区给予居民旅游收入分红、就业机会等等物质利益[2]。因此,居民感知到社区给予的物质层面好处,将会与社区建立物质交换关系,也即交易型心理契约感。基于此,提出假设H4:

H4:经济关爱对交易型心理契约感具有正向影响

制度性增权是确保居民利益诉求得以表达和实现的保障[22]。换言之,制度关爱是居民实现利益最大化的根本所在。给予居民发表意见、参与旅游决策的权力,能够诱使居民自觉自愿为自身利益而努力[22]。因此,当居民感知到来自社区的制度关爱,将增强对自身利益感知,从而与社区建立交易型心理契约。基于此,提出假设H5:

H5:制度关爱对交易型心理契约感具有正向影响

组织成员依据组织对自身的关心和重视程度决定自己对组织的贡献程度[23]。给予居民制度关爱意味着居民主体地位的凸显,以及居民在旅游发展方面的控制权和利益分享权的增强[2]。当感知社区对自我权益的关心,将提高居民对社区的认同感和归属感[20],从而促进双方间类亲情交换[24]。基于此,提出假设H6:

H6:制度关爱对关系型心理契约感具有正向影响

当成员感知到组织支持,将增强与组织之间的情感联系、归属感和组织承诺[25],而这种归属感和组织承诺体现了关系型心理契约的构念。组织支持感是员工感知到的组织对自身的关心和重视程度[26]。因此,从某种程度上来说,关系关爱是组织支持感产生的基础。因此,感知关系关爱能够增强个体与组织间情感联系。综上,提出假设H7:

H7:关系关爱对关系型心理契约感具有正向影响

2.2.3 心理契约感对居民持续参与旅游发展的影响心理契约理论认为,当契约一方感知到另一方行为符合自己期望时,倾向于继续与对方保持合作关系,并努力履行自己的义务[27]。而当一方认为另一方违反了心理契约,将降低对对方的信任感,从而拒绝做出有利于对方的公民行为[7]。同理,在旅游社区中,当居民感知到社区履行了义务,完成了心理契约规定的内容,则会主动参与到社区工作中。因此,心理契约感积极影响居民持续参与旅游发展意向。

交易型心理契约能够建立一方对另一方未来行为的信念,降低不安全感[28]。在消费场景中,交易型心理契约意味着企业对消费者许下承诺,从而消费者将进一步作出购买行为以回报企业[29]。在旅游社区中,交易型心理契约意味着社区向居民许诺了明确的物质利益,这将有助于强化居民的持续利益交换信念,从而促使居民持续参与旅游发展以持续获得利益。基于此,提出假设H8:

H8:交易型心理契约感对居民持续参与旅游发展具有正向影响

关系型心理契约感体现了情感交换,它有助于强化契约双方间的情感纽带,传递善意信号,进而促进信任感的产生[29]。关系型心理契约感促进契约双方对彼此间交换关系的积极态度[29]。因此,在旅游社区中,如果社区与居民间的关系型心理契约得以建立和维系,居民对社区的信任感、对交换关系的积极态度将会提升,从而倾向于持续参与旅游发展以保持合作关系。基于此提出假设H9:

H9:关系型心理契约感对居民持续参与旅游发展具有正向影响

2.2.4 心理契约感在感知社区关爱对居民持续参与旅游发展影响中的中介作用心理契约理论体现的互惠原则认为,契约一方根据另一方的行为决定自己的义务履行[30]。当组织给予成员物质或精神方面的保障时,成员出于报答也会向组织投入资源[24]。通过不断的交换,成员与组织间建立了亲密联系[23]。这种亲密联系也会进一步促使成员为组织付出更多资源,以换取更多奖赏。

在旅游社区情境下,契约一方的居民根据社区行为决定自己的行为,当感知到社区给予自身足够的经济、制度和关系方面的关爱时,居民将采取一定行为回报社区。在不断的互惠过程中,居民与社区建立强烈的心理契约和情感承诺,使得居民不断向社区投入资源,以维持这种互惠关系。因此,社区对居民的关爱,促使居民心理契约感的形成,使得居民持续参与旅游发展意愿更强。同时结合前文假设,提出以下假设:

H10:交易型心理契约感在经济关爱(H10a)和制度关爱(H10b)对持续参与旅游发展的影响中起中介作用。

H11:关系型心理契约感在制度关爱(H11a)和关系关爱(H11b)对持续参与旅游发展的影响中起中介作用。

3 研究方法 3.1 案例选择冯唐村位于海口市秀英区永兴镇,是一个有400余年历史的古村。2019年10月,冯唐村乡村振兴示范项目正式启动,计划将其打造成为集吃、住、行、游、购、娱、学、研为一体的旅游景区,为当地居民提供了更多的参与旅游发展的机会。然而,冯唐村居民的旅游参与仅仅涉及经济活动和非技术性工作,在管理、决策等方面存在参与不足和利益受损现象。因此,冯塘村社区参与旅游发展模式具有典型性,能够为其它社区参与旅游发展提供借鉴意义。

3.2 数据收集本研究数据收集包含预调研与正式调研两个阶段,调查对象仅限于已经参与旅游发展的社区居民,如:为本村提供导游服务、餐饮住宿等旅游相关服务的居民。预调研共发放问卷80份,回收68份,运用SPSS 20.0和Smart PLS 3.0软件进行数据分析。信度检验结果显示,感知经济关爱、感知关系关爱、感知制度关爱、交易型心理契约感、关系型心理契约感和持续参与旅游发展的Cronbach's α分别为0.895、0.946、0.847、0.947、0.871、0.930,均大于0.7,表明以上变量问项具有较高信度;效度检验结果显示,以上变量平均方差提取(AVE)依次为0.827、0.903、0.689、0.864、0.797、0.828,均大于0.5,表明问卷具有较高聚合效度,此外,所有测项均借鉴了国内外学者的成熟量表或者质性分析结果,因此具有良好的内容效度。因此,本问卷可用作正式的调研中。正式调研阶段,课题组于2019年4月来到冯塘村旅游社区进行正式问卷调查及数据收集。本研究采用滚雪球抽样方式,最终获得有效问卷243份。

3.3 变量测量调查问卷由感知社区关爱(经济关爱、制度关爱、关系关爱)、心理契约感(交易型心理契约感、关系型心理契约感)、社区持续参与旅游发展、控制变量(性别、年龄、受教育程度、收入)四部分组成。变量测量均借鉴成熟量表,并邀请专家进行适当修改。

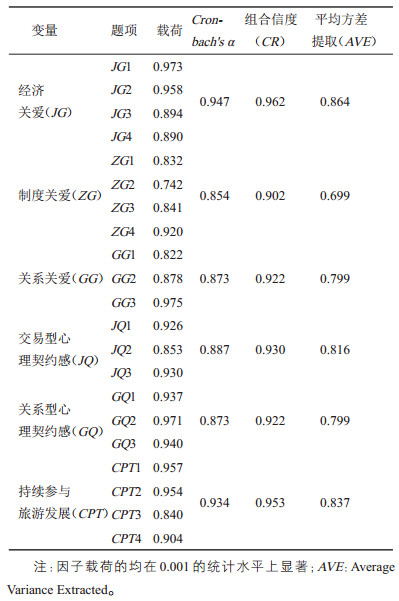

3.3.1 外生变量外生变量为感知社区关爱。根据Lilius等[3]及王立磊和胥兴安[2]的研究:经济关爱采用“我感知到社区发展旅游提高了我的收益”、“我感知到旅游社区给我一些经济补贴”、“我感知到社区发展旅游给我提供了就业机会”、“我感知到旅游社区给我共享了客源”4个题项;制度关爱采用“我感知到存在有利于社区旅游发展的政策”、“我感知到存在让老百姓参与发展决策的渠道”、“我感知到存在让老百姓反馈意见的渠道”、“我感知到社区旅游企业具有规范化”4个题项;关系关爱采用“我感知到的旅游社区居民间互动程度”、“我感知到旅游社区会有增进感情的培训活动”、“我对旅游社区的认可程度”3个题项。结果显示,经济关爱、制度关爱和关系关爱Cronbach's α分别为0.947、0.854和0.873,平均方差提取(AVE)依次为0.864、0.699和0.799。

3.3.2 内生变量内生变量为心理契约感和社区持续参与旅游发展。心理契约感量表参考Robinson等的研究[7, 31, 32]:交易型心理契约感采用“我感知到旅游社区(领导)有给我提供合理报酬的契约”、“我感知到旅游社区(领导)有给我提供绩效奖励的契约”、“我感知到旅游社区(领导)有给我提供安全工作环境的契约”3个题项。关系型心理契约感采用“我感知到旅游社区(领导)有给我提供长期工作保障的契约”、“我感知到旅游社区(领导)有给我提供职业发展机会的契约”、“我感知到旅游社区(领导)有给我提供个人成长支持的契约”3个题项。交易型和关系型心理契约感Cronbach's α分别为0.887和0.873,平均方差提取(AVE)依次为0.816和0.799。

持续参与旅游发展参考杨兴柱等的研究[33],“您未来持续参与旅游发展的意愿”、“您未来持续参与旅游发展的态度”、“您未来持续参与旅游发展的意识”、“您未来持续参与旅游决策的程度”四个题项。其Cronbach's α为0.934,平均方差提取(AVE)为0.837。

3.3.3 控制变量由于社区参与受年龄、性别、受教育程度、收入等人口统计学特征的影响[34],因此,本文控制了年龄、性别、受教育程度和收入等要素,以排除其对核心影响路径的干扰。

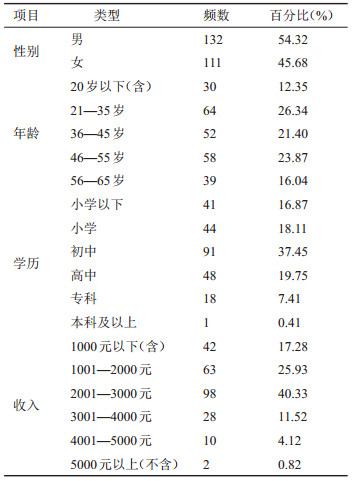

4 数据分析及假设检验本研究共计发放问卷260份,回收问卷243份,问卷有效率为93.46%。调查对象描述性统计特征如表 1所示。由于本研究样本量相对有限,因此使用Smart PLS 3.0进行数据分析。

| 表 1 人口统计特征 Tab.1 Democratic Statistics Characteristics of Samples |

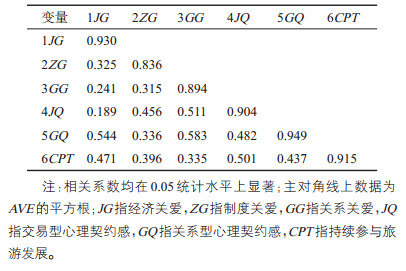

如表 2和表 3所示,各变量Cronbach's α均高于最小临界值0.70,组合信度(CR)均大于0.7,说明本研究量表具有较高的信度。其次,本研究各变量测量问项的因子载荷均大于0.7,平均方差提取(AVE)均大于0.5,且在统计层面上显著,因此量表聚合效度良好。再者,各变量AVE的平方根均大于各变量之间的相关系数,表明各变量之间具有较好区别效度。此外,本研究采用Harman的单因素检测,对所有问项进行因子分析,在特征根大于1且未做旋转的条件下,获得6个因子,最大因子贡献率为37.49%,低于50%。因此本研究不存在共同方法偏差。

| 表 2 信度和效度检验 Tab.2 Reliability and Validity Test |

| 表 3 相关系数矩阵 Tab.3 Discriminant Validity (the Square Roots of the AVE and Correlations) |

本研究运用决定系数R2检测本文结构模型的解释能力。内生变量交易型心理契约感、关系型心理契约感和社区居民持续参与旅游发展的R2分别为0.883,0.907,0.980,表明感知社区关爱对内生变量变化方差解释比例分别为88.3%、90.7%、98%,均大于80%。因此,研究模型解释力较好。

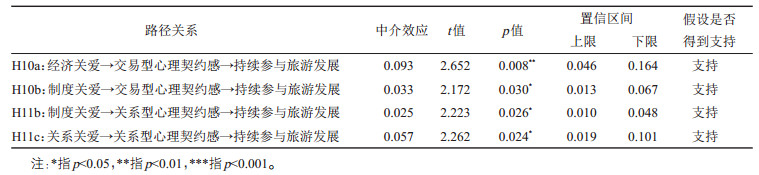

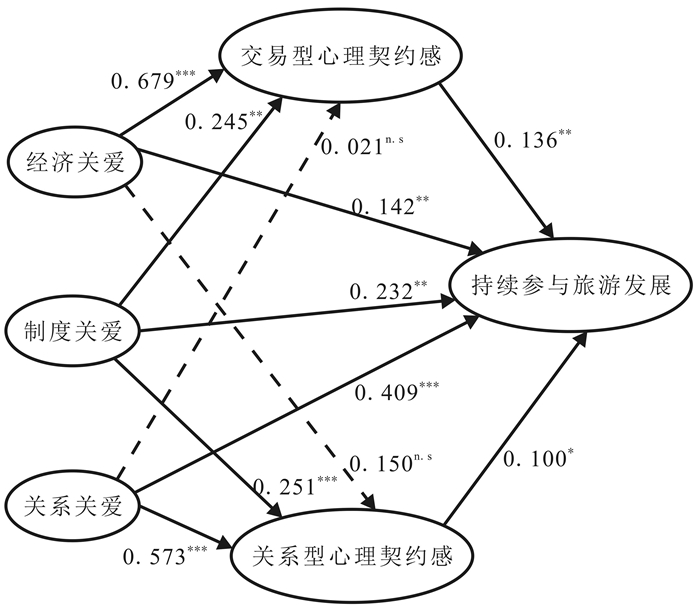

4.2.2 假设检验如表 4和图 2所示,本研究利用Bootstrap(原始=243,抽样=5000)程序,得出模型的路径系数和显著性水平。

| 表 4 中介效应分析检验结果 Tab.4 Results of Indirect-effects Hypotheses Testing |

|

图 2 结构方程模型分析结果示意图 Fig.2 Overall Structural Model 注:*指p < 0.05,**指p < 0.01,***指p < 0.001,n.s指不显著;图中数据为路径系数。 |

感知社区关爱对社区持续参与旅游发展的影响方面,经济关爱(β = 0.142,p = 0.001**,t = 3.456)、制度关爱(β = 0.237,p = 0.000***,t = 7.942)和关系关爱(β = 0.409,p = 0.000***,t = 11.404)均显著影响社区居民持续参与旅游发展,即H1,H2及H3得到支持。本研究也发现,关系关爱的影响最大,经济关爱的影响最小。可能的解释是,中国是一个典型的人情社会,更重视情感联系。

感知社区关爱与心理契约感方面,经济关爱(β = 0.679,p = 0.000***,t = 4.932)、制度关爱(β = 0.245,p = 0.005**,t = 2.833)显著影响交易型心理契约感;制度关爱(β = 0.251,p = 0.000***,t = 3.801)和关系关爱(β = 0.573,p = 0.000***,t = 8.691)显著影响关系型心理契约感,即H4、H5、H6及H7得到支持。

心理契约感对社区居民持续参与旅游发展的影响方面,交易型心理契约感(β = 0.136,p = 0.001**,t = 3.273)和关系型心理契约感(β= 0.100,p = 0.015*,t = 2.424)均对社区居民持续参与旅游发展产生显著影响,即H8和H9得到支持。本研究也发现,交易型心理契约感对居民持续参与旅游发展的影响较关系型心理契约感更大。可能的解释是,当社区居民感知到自身与社区间建立了物质交换关系时,对参与旅游发展的风险感知更低,因此更愿意参与旅游发展。另外,多数控制变量对本模型影响不显著,在此不作详细阐述。

4.3 中介效应检验本文运用Bootstrap程序分析心理契约感的中介作用。如表 4所示,交易型心理契约感在经济关爱(β = 0.093,p = 0.008**,t = 2.652)、制度关爱(β = 0.033,p = 0.030*,t = 2.172)与持续参与旅游发展间的中介效应显著,即H10a和H10b得到支持;关系型心理契约感在制度关爱(β = 0.025,p = 0.026*,t = 2.223)、关系关爱(β= 0.057,p = 0.024*,t = 2.262)与持续参与旅游发展间中介效应显著,即H11a和H11b得到支持。

5 结论与讨论 5.1 研究结论本研究以海口冯唐村为例,从心理契约理论视角出发,构建并验证了感知社区关爱对持续参与旅游发展影响的理论模型。研究结果表明:

第一,感知社区关爱对持续参与旅游发展具有正向影响,即居民感知到来自社区的经济、制度和关系方面的关爱越多,其持续参与旅游发展的意向越高。感知社区经济关爱、制度关爱分别正向影响交易型心理契约感,即当社区居民感知到旅游发展能为其带来物质效益或社区向民主化、规范化、程序化发展时,居民与社区间将建立交易型契约。感知社区关系关爱、制度关爱分别对关系型心理契约感具有积极影响,即当社区居民认为自身能够融入社区或被授权时,居民与社区之间将形成一种长期情感型契约。

第二,心理契约感对持续参与旅游发展具有积极影响,即交易型心理契约感和关系型心理契约感越高,居民越会认为自身与社区间的交易关系是公平的,对社区也更加信任,因此更愿意持续参与社区旅游发展。

第三,两种心理契约感在不同维度的感知社区关爱和持续参与旅游发展之间的中介效应不同。首先,交易型心理契约感分别在“感知制度关爱和持续参与旅游发展间”、“感知经济关爱和持续参与旅游发展间”起中介作用,即居民感知到的制度和经济方面的关爱促使其与社区间建立物质交换契约,从而促进持续参与旅游发展。其次,关系型心理契约感在“感知制度关爱和持续参与旅游发展”、“感知关系关爱和持续参与旅游发展间”均起中介作用,即居民感知到的制度和关系方面的关怀和支持通过促进双方间长期情感关系的建立而促进持续参与旅游发展。

5.2 理论贡献本研究的理论贡献体现在以下几个方面:

第一,拓展了社区参与旅游发展前因研究。现有研究主要探讨社区权利、居民感知等因素对社区参与旅游发展的影响[12, 13],但探究社区关爱对社区参与旅游发展的影响机制的研究却不多见,且探究不同层面的感知社区关爱对社区持续参与旅游发展的研究尤为缺乏。本文在探讨感知社区关爱对社区持续参与旅游发展的影响时,将心理契约理论作为理论依据,丰富了心理契约理论的运用范围并拓展了社区参与旅游发展研究。

第二,丰富了对心理契约感产生机制的认识。本研究证明了感知社区关爱是心理契约感产生的重要前因。如果居民感知到社区旅游发展仅能为其带来一定的物质、经济效益,那么居民更倾向于认为其与社区之间是一种金钱交换关系;而如果居民感知到对社区的归属感和融入感,那居民可能倾向于认为其与社区之间存在一定情感联系和情感承诺,从而促使双方间建立情感维持的契约关系[25]。

第三,揭示了心理契约感在感知社区关爱和社区参与旅游发展间的中介机制。本研究基于心理契约理论,阐明了感知社区关爱通过促进心理契约感导致社区居民持续参与旅游发展,即揭示了感知社区关爱向社区参与旅游发展的转化的潜在机制。具体贡献体现在:一方面,为现有研究提出的契约一方根据另一方的行为而决定自身投入[30]这一论断提供了进一步的理论证据,从而为心理契约感的中介作用提供了新的理论认识;另一方面,将“组织心理契约向积极成员行为转化”相关理论[7, 9, 27]的解释力扩展到了旅游情境,从而拓展了心理契约理论的应用领域。

第四,从动态角度探析持续性社区参与旅游发展。现有研究更多从静态角度探究社区参与,缺乏从时间持续性这一维度,分析社区参与旅游发展的持续性问题的研究。本研究尝试将时间维度纳入社区参与的研究框架中,发现社区关爱和心理契约并不是一个短暂的情感状态[3],而会不断累积并对居民产生持久影响,因此社区关爱会影响居民持续参与旅游发展。

5.3 实践启示(1)由于感知社区关爱有效促进居民持续参与旅游发展,因此社区需给予居民物质、民主和情感方面的关怀,定期评估居民感知关爱的程度,并采取措施强化其感知关爱程度。经济关爱方面,社区不仅要让每家每户都能享受旅游发展带来的经济效益,也要就被征用的公共土地,给予居民适当的经济补贴。另外,要让居民优先享受旅游发展带来的就业机会。制度关爱方面,社区应当建立完善的民主决策机制,即更加公开透明的决策参与和意见反馈系统,让社区居民真切体会到旅游发展带来的制度红利。关系关爱方面,社区应当营造团结和谐、友善互助的社区氛围,促进居民间亲密友好关系的形成。例如,举办社区居民培训活动增强互动,同时,旅游发展要充分尊重当地社区的文化和居民的意愿。

(2)加深旅游社区居民对自身义务的理解。一方面,为提升居民关系型心理契约感,社区应当给予居民制度和关系方面的关爱,即让居民感知到自己有参与社区决策的权利,定期走访、广泛听取建议,对于切实可行的建议予以采用及表彰。另一方面,为提升居民交易型心理契约感,要让居民相信旅游发展能为其带来经济收益,并促进更完善的制度建设。

5.4 研究局限与展望本研究存在以下问题待未来研究完善:第一,本研究立足于中国文化背景,而没有关注其它文化背景下理论模型的解释力度,未来研究可尝试探讨多元文化背景下,社区关爱和心理契约感对持续参与旅游发展的影响。第二,社区持续参与旅游发展可能受到居民素质、人格特质等因素影响,而本研究并未考察这些制约因素的调节作用,未来应将这些调节变量引入到模型中综合分析。第三,本研究对社区参与旅游发展的测量采取了问卷调查方式,可能与其未来真正持续参与旅游发展的现实状况存在偏差,未来研究应采用访谈法和实验法相结合的研究方法。

| [1] |

Kanov J M, Maitlis S, Worline M C, et al. Compassion in organizational life[J]. American Behavioral Scientist, 2004, 47(6): 808-827. DOI:10.1177/0002764203260211 |

| [2] |

王立磊, 胥兴安. 少数民族旅游地居民对社区关爱的多维度感知——基于青海海晏部分旅游社区的质性研究[J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 2017, 44(4): 80-86. [Wang Lilei, Xu Xingan. The multi-dimension of perceived community care in minority tourist destinations: Based on the qualitative research of tourist communities in Haiyan, Qinghai[J]. Journal of Sichuan Normal University (Social Science Edition), 2017, 44(4): 80-86. DOI:10.3969/j.issn.1000-5315.2017.04.011] |

| [3] |

Lilius J M, Worline M C, Maitlis S, et al. The contours and consequences of compassion at work[J]. Journal of Organizational Behavior, 2008, 29(2): 193-218. DOI:10.1002/job.508 |

| [4] |

Nazir O, Islam J U. Effect of CSR activities on meaningfulness, compassion, and employee engagement: A sense-making theoretical approach[J]. International Journal of Hospitality Management, 2020, 90: 102630. DOI:10.1016/j.ijhm.2020.102630 |

| [5] |

刘鲁川, 李旭. 心理契约视域下社会化阅读用户的退出、建言、忠诚和忽略行为[J]. 中国图书馆学报, 2018, 44(4): 89-108. [Liu Luchuan, Li Xu. Social reading users' exit, voice, loyalty and neglect behaviors from the perspective of psychological contract[J]. Journal of Library Science in China, 2018, 44(4): 89-108.] |

| [6] |

Rousseau D M. New hire perspectives of their own and their employer's obligations: A study of psychological contracts[J]. Journal of Organizational Behavior, 1990, 11(5): 389-400. DOI:10.1002/job.4030110506 |

| [7] |

Robinson S L, Morrison E W. Psychological contracts and OCB: The effect of unfulfilled obligations on civic virtue behavior[J]. Journal of Organizational Behavior, 1995, 16(3): 289-298. DOI:10.1002/job.4030160309 |

| [8] |

陈金波, 张俊, 夏鹏萧, 等. "农超对接"模式下农户心理契约、组织承诺与机会主义行为研究[J]. 农业经济问题, 2018(12): 128-139. [Chen Jinbo, Zhang Jun, Xia Pengxiao, et al. Study on farmer's psychological contract, organizational commitment and opportunistic behavior under the "farmer-supermarket direct-purchase" model[J]. Issues in Agricultural Economy, 2018(12): 128-139.] |

| [9] |

付晔, 钟熙. 心理契约破裂、领导信任与员工知识分享——以马基雅维利主义为调节[J]. 科技进步与对策, 2020, 37(4): 147-152. [Fu Ye, Zhong Xi. Psychological contract breach, trust in supervisor and employes' knowledge sharing: The moderating role of machiavelianism[J]. Science and Technology Progress and Policy, 2020, 37(4): 147-152.] |

| [10] |

保继刚, 孙九霞. 社区参与旅游发展的中西差异[J]. 地理学报, 2006, 61(4): 401-413. [Bao Jigang, Sun Jiuxia. A contrastive study on the difference in community participation in tourism between China and the West[J]. Acta Geographica Sinica, 2006, 61(4): 401-413. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2006.04.007] |

| [11] |

王金伟, 谢伶, 张赛茵. 自然灾难地黑色旅游发展: 居民感知与社区参与——以北川羌族自治县吉娜羌寨为例[J]. 旅游学刊, 2020, 35(11): 101-114. [Wang Jinwei, Xie Ling, Zhang Saiyin. Residents' perceptions and participation in dark tourism on natural disaster site: A case study of Jina Qiang Stockaded village, China[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(11): 101-114.] |

| [12] |

马东艳. 旅游增权、社区参与和公平感知的关系研究——以四川理县桃坪羌寨为例[J]. 中央民族大学学报(哲学社会科学版), 2015, 42(4): 104-111. [Ma Dongyan. Study on the relationship between tourism empowerment, community participation and justice perception: A case study of Taoping Qiang village in Li county of Sichuan province[J]. Journal of Minzu University of China (Philosophy and Social Sciences Edition), 2015, 42(4): 104-111.] |

| [13] |

Kang S K, Lee J. Support of marijuana tourism in Colorado: A residents' perspective using social exchange theory[J]. Journal of Destination Marketing and Management, 2018(9): 310-319. |

| [14] |

Choi H, Kandampully J. The effect of atmosphere on customer engagement in upscale hotels: An application of S-O-R paradigm[J]. International Journal of Hospitality Management, 2018, 77: 40-50. |

| [15] |

Powley E H. Reclaiming resilience and safety: Resilience activation in the critical period of crisis[J]. Human Relations, 2009, 62(9): 1289-1326. DOI:10.1177/0018726709334881 |

| [16] |

Lilius J M, Kanov J, Dutton J E, et al. Compassion Revealed: What We Know about Compassion at Work[M]. Oxford University Press, 2011: 273-287.

|

| [17] |

Lilius J M, Worline M C, Maitlis S, et al. The contours and consequences of compassion at work[J]. Journal of Organizational Behavior, 2008, 29(2): 193-218. DOI:10.1002/job.508 |

| [18] |

唐玲萍. 对社区参与旅游发展可能性的理论分析: 社会交换理论[J]. 思想战线, 2009, 35(S1): 145-148. [Tang Lingping. Research on the possibility of community participation in tourism development: Social exchange theory[J]. Thinking, 2009, 35(S1): 145-148.] |

| [19] |

李晓凤, 王桃林. "关爱"在我国教育科学中的理解及文献述评研究[J]. 理论月刊, 2011(10): 88-92. [Li Xiaofeng, Wang Taolin. Literature review on compassion in Chinese education science[J]. Theory Monthly, 2011(10): 88-92. DOI:10.3969/j.issn.1004-0544.2011.10.022] |

| [20] |

邓志华. 精神型领导对员工工作投入的影响[J]. 经济管理, 2016, 38(4): 181-189. [Deng Zhihua. The impact of spiritual leadership on employee's job engagement[J]. Economic Management, 2016, 38(4): 181-189. DOI:10.3969/j.issn.1671-0975.2016.04.081] |

| [21] |

孙晓华, 戚振东, 段兴民. 心理契约理论与组织支持理论比较研究[J]. 外国经济与管理, 2006(4): 34-39. [Sun Xiaohua, Qi Zhendong, Duan Xingmin. Comparison between psychological contract theory and organizational support theory[J]. Foreign Economics & Management, 2006(4): 34-39. DOI:10.3969/j.issn.1001-4950.2006.04.006] |

| [22] |

左冰, 保继刚. 制度增权: 社区参与旅游发展之土地权利变革[J]. 旅游学刊, 2012, 27(2): 23-31. [Zuo Bing, Bao Jigang. Institutional empowerment: Community participation and changes of land property rights in tourism development[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(2): 23-31. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2012.02.008] |

| [23] |

刘小禹, 刘军, 于广涛. 初始信念、组织诱引对员工心理契约变化的影响[J]. 心理学报, 2008(1): 64-73. [Liu Xiaoyu, Liu Jun, Yu Guangtao. Pre-employment beliefs, organizational inducement, and psychological contract change: A longitudinal study[J]. Acta Psychologica Sinica, 2008(1): 64-73.] |

| [24] |

谭春平, 陈肖肖, 王烨. 家文化背景下员工和组织间类亲情交换与组织承诺的关系[J]. 财贸研究, 2019, 30(4): 98-110. [Tan Chunping, Chen Xiaoxiao, Wang Ye. Relationship of family-like exchange relationship and organizational commitment between employees and organization under the background of family culture[J]. Finance and Trade Research, 2019, 30(4): 98-110.] |

| [25] |

陈胜军, 全娜. 组织支持感与领导成员交换对低尽责性员工周边绩效的补偿效应研究[J]. 中央财经大学学报, 2015(4): 100-106. [Chen Shengjun, Quan Na. The research of compensatory effect of perceived organizational support and leader-member exchange on low conscientious employee's contextual performance[J]. Journal of Central University of Finance & Economics, 2015(4): 100-106.] |

| [26] |

Chiaburu D S, Chakrabarty S, Wang J X, et al. Organizational support and citizenship behaviors: A comparative cross-cultural metaanalysis[J]. Management International Review, 2015, 55(5): 707-736. DOI:10.1007/s11575-015-0253-8 |

| [27] |

王育晓, 张明亲, 付睿. 心理契约、合作满意度与军民融合技术创新网络稳定性[J]. 西部论坛, 2018, 28(3): 116-124. [Wang Yuxiao, Zhang Mingqin, Fu Rui. Psychological contract, cooperation satisfaction and the stability of technology innovation network of military-civil integration[J]. West Forum, 2018, 28(3): 116-124. DOI:10.3969/j.issn.1674-8131.2018.03.013] |

| [28] |

Shore L M, Tetrick L E. The psychological contract as an explanatory framework in the employment relationship[M]//Cooper C L, Rousseau D M. Trends in Organizational Behavior. New York: Wiley, 1994: 91-109.

|

| [29] |

罗海成, 范秀成. 基于心理契约的关系营销机制: 服务业实证研究[J]. 南开管理评论, 2005, 8(6): 48-55. [Luo Haicheng, Fan Xiucheng. The relationship marketing mechanism based on psychological contract: An empirical study from service industries[J]. Nankai Business Review, 2005, 8(6): 48-55. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2005.06.009] |

| [30] |

赵建彬, 景奉杰, 余樱. 品牌社群顾客间互动、心理契约与忠诚关系研究[J]. 经济经纬, 2015, 32(3): 96-101. [Zhao Jianbin, Jing Fengjie, Yu Ying. The relationship between customer-to-customer interaction, psychological contract and community loyalty in brand community[J]. Economic Survey, 2015, 32(3): 96-101.] |

| [31] |

Robinson S L. Trust and breach of the psychological contract[J]. Administrative Science Quarterly, 1996, 41(4): 574-599. DOI:10.2307/2393868 |

| [32] |

Robinson S L, Rousseau D M. Violating the psychological contract: Not the exception but the norm[J]. Journal of Organizational Behavior, 1994, 15(3): 245-259. DOI:10.1002/job.4030150306 |

| [33] |

杨兴柱, 陆林, 王群. 农户参与旅游决策行为结构模型及应用[J]. 地理学报, 2005, 60(6): 50-62. [Yang Xingzhu, Lu Lin, Wang Qun. Peasants participation in tourism decision-making behavior structural model and its application[J]. Acta Geographica Sinica, 2005, 60(6): 50-62.] |

| [34] |

Sinclair-Maragh G. Demographic analysis of residents' support for tourism development in Jamaica[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2016(6): 5-12. |