2. 湖南财政经济学院 湖南省经济地理研究所, 长沙 410205

2. Hunan Institute of Economics and Geography, Hunan University of Finance and Economics, Changsha 410205, China

城镇化质量是反映城镇化优劣程度的一个综合性概念,是与城镇化发展速度相对应的一个反映城镇化推进进程的重要衡量标准,一般认为,城镇化质量由其发展过程中各组成要素的发展质量、协调程度和推进效率综合影响而成[1]。其内涵包含人口、经济、社会发展、生态环境维度以及城乡融合发展等方面。改革开放以来,我国的城镇化水平取得了巨大的提高,截止到2019年底,我国的城镇化水平已经达到60.6%,城镇化已经进入了快速发展的中后期阶段。过去的城镇化是以经济发展(注重发挥城市工业支撑城市经济增长的作用)为中心主线,追求城镇化率的较快增长。但盲目追求城市经济水平增长、城镇化水平提升的模式,给城市生态环境保护、能源资源消耗等方面带来了一定程度的影响,特别是“摊大饼式”的发展模式,使得一些城市已经惹上了较为严重的“城市病”。

正因如此,社会各层面高度认识到提升城镇化质量的重要性,并将城镇化高质量发展作为我国当前经济社会发展的一项重要任务。2019年,国家发展改革委发布的《2019年新型城镇化建设重点任务》中提出要坚持推进高质量发展,加快实施以促进人的城镇化为核心,提高质量为导向的新型城镇化战略。党中央和国务院的高度重视,对推动城镇化高质量发展提供了全面的指导。与此同时,理论界对城镇化质量的相关研究也如雨后春笋般涌现。而在高质量发展的新阶段,亟需对我国现有的城镇化质量相关文献进行梳理与述评,以全面了解中国城镇化质量研究的发展现状及热点问题,进一步丰富我国城镇化质量研究的理论基础,为指导提升城镇化高质量发展提供全面的理论支持。有鉴于此,本研究利用CiteSpace可视化软件和计量可视化分析方法这一文献分析工具,对“城镇化质量”的高质量文献进行知识图谱分析,找出研究的热点,分析研究存在的一些可供弥补之处,为未来开展更广、更深入的研究提供依据。

2 数据来源与研究方法 2.1 数据来源本文数据来源于中国知网数据库,在期刊的高级检索模式下,以“城镇化质量”或“城镇化高质量”为关键词进行检索,在对其进行检索时发现1999年之前对城镇化质量的研究文献只有几篇,且文献之间间隔几年。因此,本文设定搜索年限为1999—2019年,在其中选取CSSCI来源期刊文献作为研究对象,共得到680篇相关文献,对检索相关结果进行严格筛查,剔除一些关联性不高的论文,尤其是排除其中与城镇化质量相关的新闻报道、会议通知等,最终得到有效研究文献642篇。

2.2 研究方法近年来,运用CiteSpace软件以及中国知网中的计量可视化分析工具,就相关研究问题的现状与进展展开知识图谱分析成为文献研究中的热点方法。CiteSpace是一个基于“共现聚类”思想,运用Java程序进行设计研发,可对文献中的信息单元(关键词、主题词、研究机构、作者等)进行提取,并对这些提取的信息数据进行科学计量、数据挖掘、自动聚类,将特定学科和专门研究领域相关知识的隐含规律和模式进行可视化表达的一种科学分析工具,以增强研究人员对这些零散的、抽象的信息的认知。本文主要使用CiteSpace软件将知网数据库中提取到的与城镇化质量相关的数据进行格式转换,对文献进行分析,生成知识图谱,同时也借鉴计量可视化分析中的一些图表,通过节点的大小、连接程度等分析中国城镇化质量研究领域的发展现状及热点(时间跨度设置为1999—2019年)。同时,选取该领域的论文作者、研究机构、主要关键词作为研究对象展开深入探讨与分析,并生成共现图谱进行可视化分析,同时,就相关的规律性因素进行解读,寻找出中国城镇化质量研究的热点问题、典型专家、有实力的研究机构以及研究的主要领域和进展,为后续研究人员开展相关领域深入的研究提供一定的支撑和参考。

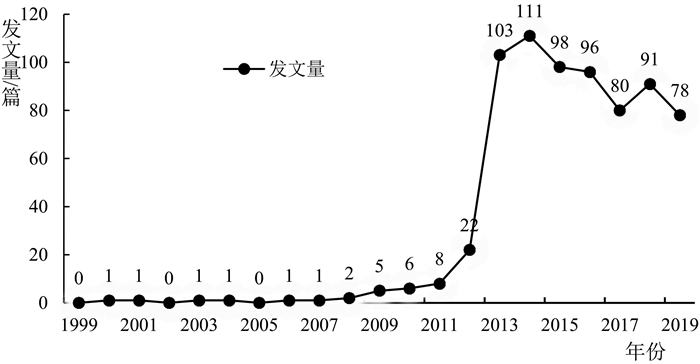

3 文献统计分析 3.1 研究阶段分析各研究阶段的论文数量,是挖掘研究热点趋势的重要途经。由图 1可知,我国城镇化质量研究的相关论文发表数量总体上呈现出增加的态势。尤其是2013年之后较2012年之前的论文发表数量是急剧增加,说明有关城镇化质量的研究得到了学术界的高度关注。

|

图 1 1999—2019年城镇化质量研究文献历年数量 Fig.1 Number of Research Literature on the Quality of Urbanization over the Years 1999—2019 |

从研究的阶段特点看,经历了1999—2012年的缓慢发展期,2013—2014年的迅速增长期,2015—2019年平稳发展期。国家在2001年提出实施城镇化战略,把城镇化发展提高到了经济社会发展的战略高度,在这段时期,学者主要研究的是如何提高城镇化水平而忽略了对城镇化质量的重视。2013年3月,中国社科院城环所与《中国经济周刊》联合发布了《中国城镇化质量报告》,引起了学者的广泛关注,因此在2013—2014年间有关城镇化质量的文献迅速增加。由党的十七大报告提出“城镇人口比重明显增加”到党的十八大报告提出“城镇化质量明显提高”,意味着中国开始走以城镇化质量为核心的新型城镇化发展道路。因此,近几年来对城镇化质量研究的文献数量并未有明显的减少,未来对于提高城镇化质量的研究力度也不会变小。

3.2 研究机构分析分析不同研究机构在城镇化质量研究方面的刊文情况,可以寻找到相关领域国内知名的研究机构分布以及在城镇化质量研究方面的贡献度,将642个数据用CiteSpace进行分析,整理了发文数量前14名的研究机构,见下表 1。

| 表 1 1999—2019年城镇化质量发文数量前14名研究机构 Tab.1 Research Institutions in the Number of Urbanization Quality Publications from 1999 to 2019 |

从表 1中可以看出发表论文最多的研究机构是中国科学院地理科学与资源研究所,如学者方创琳对城镇化质量展开了大量的理论和实证研究,产生了许多高质量的成果[2];其次是东北财经大学公共管理学院,如学者张明斗从不同的角度探讨了影响城镇化质量的因素[3];再次是中国科学院大学资源与环境学院以及国家行政学院等单位,如国家行政学院的学者张占斌分析了城镇化质量的战略意义及其与速度之间的关系[4]。上表的这些研究机构都对城镇化质量评价、协调性等方面做了研究,开始注重了对新型城镇化高质量发展方面的研究。从研究机构的性质来看,城镇化质量的研究机构基本是中国科学院地理科学与资源研究所、中国社会科学院农村发展研究所、中国社会科学院城市发展与环境研究所等科研机构。将其按照发文数量进行排序,发文量前10名的机构共发文67篇,约占总文章的10.5%。其中,发表文章数量最多的机构是中国科学院地理科学与资源研究所,共12篇;东北财经大学和中国科学院大学分别为9篇和7篇。以上表明进行城镇化质量研究的机构有一定的分散性,论文研究针对性上也有一定差异,说明有关城镇化质量的研究还比较分散,还不够聚焦,还缺乏专门的研究机构或智库。从二级机构来看,成果主要集中在地理科学与资源环境方面的研究所、经济与公共管理方面的大学学院,还有一些智库或者专门的研究机构,结合高产出作者文献进行分析可知,中国科学院的研究内容比较广泛,涉及到对城镇化发展脉络的梳理、质量的评价以及提升对策研究,东北财经大学主要的研究方向是城镇化质量的评价、城镇化水平与城镇化质量的协调性以及对城镇化质量对策的研究,中国科学院大学对城镇化路径、模式、城镇化高质量的内涵、人口城镇化等方面进行了研究。通过对这些主要研究机构有关城镇化质量相关研究文献之间的研究关系分析,从面上来看,这些研究机构存在一定的合作关系,主要合作的机构有中国人民大学—西南大学,中国社会科学院—北京交通大学,中国科学院—河南大学—新疆大学—中国科学院大学;但总体来看,结合这些产出的系列性和成果的聚集性来看,研究机构之间的合作强度还是不太大,一些合作主要也是内部机构之间的合作,如中国社会科学院城市发展与环境研究所、中国社会科学院研究生院、中国社会科学院农村发展研究所、中国社会科学院数量经济与技术经济研究所等不同研究所之间的合作。

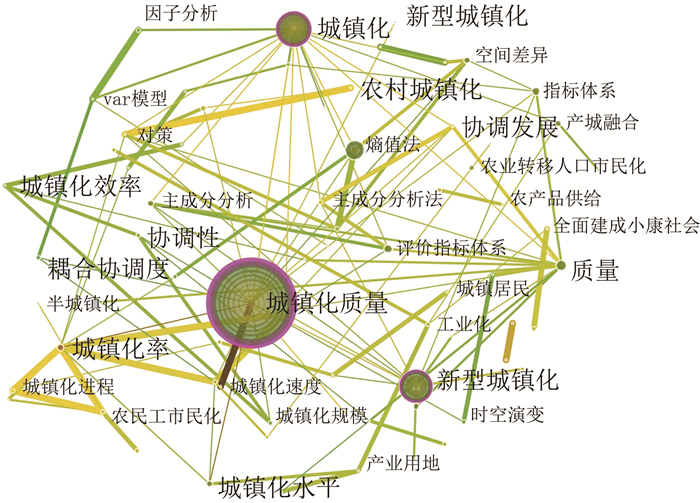

3.3 研究热点及态势关键词是对文献研究主题和内容的高度归纳和概括,通过分析不同作者和不同研究机构在城镇化质量研究有关文献之间的共同关键词,可以透视到一些共同的研究热点问题。通过对城镇化质量研究文献的关键词的分析得到下图的可视化图谱(如图 2),图中节点共有150个,连接线有354条,网络密度为0.0317。

|

图 2 1999—2019年城镇化质量研究关键词共现图谱 Fig.2 Co-occurrence Maps of the Urbanization Quality Research Keywords from 1999 to 2019 |

图谱中共现的关键词有150个,按照词频排序统计,提取频次大于等于8且中心性大于0的关键词,如表 2所示。去除检索词“城镇化质量”、“城镇化”,可以发现“新型城镇化”、“人口城镇化”、“土地城镇化”、“经济增长”、“协调度”等是研究的热点问题。

| 表 2 1999—2019年城镇化质量研究高频关键词及中心性 Tab.2 High-frequency Keywords and Centrality of Urbanization Quality Research from 1999 to 2019 |

当然在聚焦研究热点的同时,解读城镇化质量的内涵、对城镇化水平的测度以及城镇化质量的评价、分析城镇化质量提升的动力机制以及阐述提升城镇化质量的对策建议研究成为研究的一些态势,地理学、经济学、政治学等多学科交叉探讨的趋势也较为明显。

4 主要研究内容(1)关于城镇化质量的测度研究。在测度的方法上,一些专家运用不同的方法进行了探索,如运用纵横向拉开档次法测算2004—2014年中国省级层面的城镇化质量的空间格局分异[5]、基于专家群决策的网络分析法和基于变异系数的因子贡献法对中国和各省市2000—2016年的数据进行了时间和空间维度的测度和比较[6]、利用改进熵值—TOPSIS—灰色关联的方法分析新型城镇化质量综合水平和协调度[7]、借助普通最小二乘法和空间分析法等确定指标权重对城镇化质量进行评价和动力机制分析;在测度的对象上,大到从国家层面进行分析,小到一个县级层面进行分析。如从全国层面上,有学者对中国31个省市城镇化质量和水平进行了综合评价[8],从省域层面上,有学者对安徽16个地市城镇化质量进行了测度并依据指数值进行了排序[9],从市级层面上,有学者对武汉市2010—2016年的新型城镇化质量进行分析[10]。此外,还有从县级层面根据县域的实际情况构建了城镇化质量评价体系进行评价[11]。总体来说,基于全国以及省域范围的研究相对较多,而对于市级和县域的研究相对较少。

(2)关于新型城镇化质量提升机制与路径的研究。新型城镇化是我国国家发展战略的重要组成部分,是中国特色社会主义事业发展的重要推动力。近年来,有关新型城镇化质量提升的动力机制和对策建议研究受到较高的关注。相关的研究主要围绕如何科学规划新型城镇、如何治理城镇产业结构失衡问题,如何构建合理的新型城镇化融资机制、如何解决新型城镇的公共服务滞后问题,以促进我国新型城镇化可持续发展[12]。同时,一些研究围绕新型城镇化发展的路径,做了有益的探讨,如围绕城镇“生态文明”探索“以人为本”的新型城镇化道路[13]、围绕城镇资源禀赋探索因地制宜确定不同类型城镇化高质量发展的多元化路径[14]、围绕城镇高质量发展的动力因素探索行政力、市场力、外向力和内源力等促进新型城镇化高质量发展的路径与策略[15]、围绕新型城镇化发展过程中的产业结构探索产业型新型城镇的发展路径[16]。当前学术界对于新型城镇化的动力机制及路径的研究大多集中于理论概念的阐述,对于具体实施的方法、手段等没有深入的研究。

(3)关于城镇化质量与其他因素的协调性研究。城镇化水平与城镇化质量协调度是一个反映城镇化水平与城镇化质量协调度状况好坏程度的量化标准[17]。到底哪些因素与城镇化发展相协调,对促进城镇化质量提升有重要作用,成为研究的热点。如基于城镇化与生态环境间的协调关系对城镇化质量产生的影响,研究城镇化与生态环境之间存在的复杂非线性耦合关系,分析环境规制对城镇化质量的影响[18];从生态环保政策、土地开发强度等影响城镇化质量提升的共性因素展开深入研究[19]。另外,从城市和农村如何协调发展,促进城乡融合发展的角度,探讨城镇化质量发展的路径,研究城镇化水平与农村发展的协调程度及空间分异规律,并探寻城乡融合发展的相关影响因素,为推动城乡高质量融合发展提供建议,也为城镇化质量提升提供了新的视角[20]。从城乡二元体制、生产要素流动与城乡融合等视角考察与城镇化质量关系,研究这些因素对提升城镇化质量的重要作用,认为只有深入推进城乡二元结构体制改革,同步推进城乡生产要素流通,促进城乡协调融合发展,才能有效地提高城镇化的整体质量水平[21]。从农产品流通与城镇化的高质量协同发展的角度出发进行了研究,通过实证研究的方式提出了影响两者的主要因素,并提出了一定的建议[22]。此外,还有研究利用时空耦合动力学模型探讨,对特大城市群地区大中小城市高质量协调发展进行了科学分析。

(4)关于人口城镇化与土地城镇化的高质量发展研究。人口城镇化一直是衡量我国城镇化水平的一个重要指标。而推进城镇化的首要任务是促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化。目前,“土地城镇化”快于“人口城镇化”,土地城镇化增加率长期保持高速增长的态势,而与快速土地城镇化相对应的是滞后的人口城镇化进程,这种现象导致的“半城镇化”使得留守儿童、留守老人、留守妇女这三类特殊群体大量且长期存在于农村地区,可能会引发社会问题,影响社会安定[23]。因此,促进人口城镇化与土地城镇化的高质量发展成为研究的热点。学者们认为从土地城镇化向人口城镇化转变,实行包容增长,走以人为核心的城镇化道路是提高城镇化质量的必然路径[24]。还有学者指出城镇化是一个涉及人口、土地等众多因素的复杂系统,人口城镇化与土地城镇化的耦合协调发展是一个综合发展的过程,是推进城镇化是否健康高质量发展的关键因素,并提出应该坚持“人口与土地”城镇化均衡发展的道路;同时,要结合各地的区位、资源、经济和发展水平差异,制定相应的政策,以科学合理地推进城镇化高质量建设[25],尤其提出要警惕“冒进式”土地城镇化发展,合理推进不同规模等级城市的人口城镇化进程,注重城镇化的内涵发展,提高建设质量,缩小区域城镇化发展水平差距[26]。此外,还有学者基于人口—土地—经济城镇化协调性的视角,分析对经济增长的刚性需求、土地征用的非市场化体制、二元户籍制度及地方政府的短期行为等对城镇化质量的影响机理,提出转变城镇化的发展方式,加快土地征用市场化改革,科学规范政府行为等来改变现在人口、土地、经济不协调的状况,促进城镇化高质量发展的思路[27]。

需要说明的是,用CiteSpace去理解和刻画中国城镇化的研究热点问题和过程会有可能忽略一些学派或学者的观点,一些学者可能在国外期刊发表的论文以及撰写的著作没能统计进来,为了弥补相应的不足,可以对中国城镇化研究领域的专家的相关论文和著作进行再梳理,对一些学术流派的观点做一些补充。一方面,从学术流派来看,研究中国城镇化的学派主要有以下主流学派和主要观点,如经济地理学派的主要代表人物有顾朝林、郭焕成、崔功豪等,他们主要是从城市密集区以及空间区域等角度对城镇化进行了研究。顾朝林从如何保持中国城市及其密集区的持续发展以及保持这种持续发展需要采取的对策的角度探讨了中国城市可持续发展的研究方向[28];张京祥和崔功豪以后现代主义为背景,从城市空间结构的角度出发对城市化进行了探讨[29];郭焕成主要对我国农业及农村的发展进行了研究,从农村经济发展过程、农村经济发展、农业发展驱动力与对策以及农业、农村的可持续发展等角度进行了研究。生态环境学派以周复多为代表,他们认为城镇化发展过程中要妥善处理好城镇发展与区域生态环境的关系,提出了应保持适宜的城镇化速度,有序推进城镇化的进程,要从经济、社会、生态等多个方面来衡量城市发展与城镇化水平,并指出走可持续发展的城镇化道路的关键是提高人的素质,全面提升城市品味和生活环境[30]。另一方面,从国外文献中检索关于中国城镇化的相关研究成果。如Shen等通过对城市化和城镇可持续发展的研究,提出了一种评价城市化可持续发展的模型,这种模型可以帮助决策者来制定决策,并且可以比较不同城市的可持续发展,从而获得成功的经验[31]。Liu等对中国城市化过程中产生的“城中村”现象进行了分析,利用中国城市与城中村的数据进行了实证研究,揭示了城中村的一般特征,并且指出国家调控下的城中村会产生复杂的结果[32]。Li等以中国山东省济宁市为例,开发了一个包含52个城市可持续发展指标的系统,该指标涉及经济增长和效率、生态和基础设施建设、环境保护、社会和福利进步,以评估未来二十年中不同时间的城市可持续发展能力[33]。Zhang和Song等通过评估1978—1999年城市迁徙在中国城市化进程中的作用以及利用时间序列和横截面数据以实证方法探究迁徙热潮背后的因素[34]。国外文献中关于中国城镇化的可持续发展以及一些城镇化发展质量的研究,为深入推进中国城镇化高质量发展提供了一定的参考。

5 述评与展望 5.1 述评通过利用CiteSpace对1999—2019年CSSCI期刊有关城镇化质量研究文献进行分析得出:

第一,研究趋势方面。一方面结合发文的相关时间段来看,发文量总体呈增加趋势,从开始的发文量缓慢发展到快速增长,进而过渡到平稳发展的状态,特别是2013年以来的发文量明显较之前增加许多,表明近年来城镇化质量的研究已经成为学术界研究的重点和热点问题。另一方面结合发文的作者和机构来看,张明斗、张占斌、方创琳等是该领域的核心作者,相关的研究机构主要集中在中国科学院地理科学与资源研究所、东北财经大学及中国科学院大学。其中,前者发文量最多。从相关研究的研究人员之间的合作关系来看,整体上看有一定的合作关系,但呈现出分散特征且联系程度较弱的特点;而从研究机构之间的合作程度来看,呈现出部分集中整体分散的特征且合作强度不太大的特点。

第二,研究内容方面。当前研究大多集中在如何建立评价指标体系研究某一区域城镇化质量的高低,大多数文章都是建立在文献基础上提出一些指标体系,而较少的研究城镇化质量的内涵以及支撑理论,存在重评价轻理论研究的现象,尤其是建立在某个理论框架或者学术框架基础上探讨城镇化质量评价指标体系构建的相关研究还需加强。

第三,研究对象方面。已有研究大多集中于较发达地区以及研究大多是基于全国和省际的城镇化质量的研究,而较少的关注中西部欠发达地区以及市级、县级的研究。同时,对热点战略区域的研究关注有些滞后或者略少,对支撑城镇化高质量发展的大中小城市协调发展的具体研究也比较少,而恰恰这些是破解城镇化高质量发展的现实难题和重要突破口,亟待加快相关领域的研究。

第四,研究方法方面。有关城镇化质量的现有研究大多是基于某一方法或模型对具体的地区进行定量分析,大多数的研究是以实证研究为主,为城镇化高质量发展提供了科学参考。然而,对于运用跨学科知识和方法来开展相关研究还比较欠缺,尤其是综合运用地理学、信息科学、管理科学、大数据等领域的知识和工具来分析评价和探讨城镇化质量的相关跨学科研究方法有待加强渗透。

5.2 展望新时代我国新型城镇化已经进入了高质量发展阶段,城镇化增速将有所放缓,加快城镇化转型,全面提高城镇化质量,让城市生活更美好、更有温度,是摆在理论界和实践界的热点问题。党的十八大、十八大三中、四中全会明确将生态文明建设融入到城镇化的全程,中央城镇化工作会议、党的“十九大”报告以及国家“十四五”规划纲要等相继就提高新型城镇化发展质量提出了新的要求,从新发展理念引领新型城镇化发展,到以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局,再到全面提升城市品质与实施城市更新行动等具体举措的出台,都在强调提升城镇化质量。因此,未来城镇化质量应该以现有研究成果为基础,结合新型城镇化高质量的新趋势和新要求,以新发展理念引领新型城镇化高质量发展,从以下几个方面进行深化研究与完善。

第一,在研究内容方面,从理论政策、协调性、对策建议、区域差异等层面对城镇化质量展开深入的研究,尤其是要加强对城镇化高质量发展的理论研究,加强对城镇化质量的评价指标体系科学性和合理性研究,加强对如何走城镇化高质量发展的路径与对策建议研究,同时,有必要加强对如何促进大中小城市协调发展的具体研究等。

第二,在研究对象方面,更需要加强对中西部地区的城镇化质量的研究,加强对粤港澳大湾区、雄安新区、长江经济带等区域的城镇化质量研究,并提出有建设的建议和对策,提高这些地区的城镇化水平及质量。此外,要提升整体的城镇化质量就要缩小区域发展的不平衡,就要加强对市级及县级的研究,减少区域之间的发展不平衡不协调。

第三,在研究方法方面,在今后的研究中要注重定性研究与定量研究的结合使用、注重跨学科方法和知识的运用,比如借助空间经济学、地理学、大数据、信息科学、管理科学等领域的方法和知识开展研究。今后要加强对新方法、新理论的使用,不断地用新理论、新学科解释出现的问题,提高研究的科学性和系统性。

第四,在研究合作方面,为了避免一些重复研究,可以充分利用大数据带来的信息查询便利性,加强学者之间和研究机构之间的交流与合作,为共同解决一些城镇化高质量发展面临的问题贡献更多的智慧。

| [1] |

熊曦, 张陶, 段宜嘉, 等. 长江中游城市群绿色化发展水平测度及其差异[J]. 经济地理, 2019, 39(12): 96-102. [Xiong Xi, Zhang Tao, Duan Yijia, et al. Measurement and comparison of the level of the green development about urban agglomeration in the middle reaches of the Yangtze River[J]. Economic Geography, 2019, 39(12): 96-102.] |

| [2] |

方创琳, 周成虎, 顾朝林, 等. 特大城市群地区城镇化与生态环境交互耦合效应解析的理论框架及技术路径[J]. 地理学报, 2016, 71(4): 531-550. [Fang Chuanglin, Zhou Chenghu, Gu Chaolin, et al. Theoretical analysis of interactive coupled effects between urbanization and eco-environment in mega-urban agglomerations[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(4): 531-550.] |

| [3] |

张明斗, 王雅莉. 中国新型城镇化发展中的财税政策研究[J]. 现代经济探讨, 2013, 32(11): 32-36. [Zhang Mingdou, Wang Yali. Research on the fiscal and taxation policy in the development of China's new urbanization[J]. Modern Economic Research, 2013, 32(11): 32-36. DOI:10.3969/j.issn.1009-2382.2013.11.007] |

| [4] |

张占斌. 新型城镇化的战略意义和改革难题[J]. 国家行政学院学报, 2013, 15(1): 48-54. [Zhang Zhanbin. The strategic significance and reform problems of the new urbanization[J]. Journal of Chinese Academy of Governance, 2013, 15(1): 48-54. DOI:10.3969/j.issn.1008-9314.2013.01.009] |

| [5] |

袁晓玲, 贺斌, 卢晓璐, 等. 中国新型城镇化质量评估及空间异质性分析[J]. 城市发展研究, 2017, 24(6): 125-132. [Yuan Xiaoling, He Bin, Lu Xiaolu, et al. The new urbanization quality assessment and the analysis of spatial heterogeneity in China[J]. Urban Development Studies, 2017, 24(6): 125-132. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2017.06.017] |

| [6] |

余江, 叶林. 中国新型城镇化发展水平的综合评价: 构建、测度与比较[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版), 2018, 71(2): 145-156. [Yu Jiang, Ye Lin. Evaluation index system of new-pattern urbanization in China: Construction, measure and comparison[J]. Wuhan University Journal (Philosophy & Social Science), 2018, 71(2): 145-156.] |

| [7] |

阿荣, 陈才, 董振华. 新型城镇化视角下的内蒙古城镇化发展水平综合评价研究[J]. 干旱区资源与环境, 2016, 30(10): 26-32. [A Rong, Chen Cai, Dong Zhenhua. Evaluation of urbanization level in Inner Mongolia autonomous region[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2016, 30(10): 26-32.] |

| [8] |

蓝庆新, 刘昭洁, 彭一然. 中国新型城镇化质量评价指标体系构建及评价方法——基于2003-2014年31个省市的空间差异研究[J]. 南方经济, 2017, 35(1): 111-126. [Lan Qingxin, Liu Zhaojie, Peng Yiran. The construction of evaluation index system for quality of new-pattern urbanization and its evaluation method: Based on study of spatial differences among China's 31 provinces (cities) during the year of 2003 to 2014[J]. South China Journal of Economics, 2017, 35(1): 111-126. DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2017.01.008] |

| [9] |

沈宏超, 洪功翔. 新型城镇化质量测度指标体系及实证研究——以安徽省为例[J]. 农业现代化研究, 2015, 36(3): 412-418. [Shen Hongchao, Hong Gongxiang. New urbanization quality evaluation index system and its empirical application: A case of Anhui province[J]. Research of Agricultural Modernization, 2015, 36(3): 412-418.] |

| [10] |

曾伟, 严思湘, 田家华. 基于因子分析的武汉市新型城镇化质量评价[J]. 统计与决策, 2019, 35(2): 114-117. [Zeng Wei, Yan Sixiang, Tian Jiahua. Evaluation of Wuhan city's new urbanization quality based on factor analysis[J]. Statistics & Decision, 2019, 35(2): 114-117.] |

| [11] |

张春玲, 杜丽娟, 马靖森. 县域新型城镇化质量评价研究——以河北省为例[J]. 河北经贸大学学报, 2019, 40(1): 102-108. [Zhang Chunling, Du Lijuan, Ma Jingsen. Research on quality evaluation of new-type urbanization of county territory: Taking Hebei province as an example[J]. Journal of Hebei University of Economics and Business, 2019, 40(1): 102-108.] |

| [12] |

张立伟. 促进我国新型城镇化可持续发展的对策研究[J]. 甘肃理论学刊, 2016, 36(3): 112-117. [Zhang Liwei. Research on the countermeasures to promote the sustainable development of my country's new urbanization[J]. Gansu Theory Research, 2016, 36(3): 112-117. DOI:10.3969/j.issn.1003-4307.2016.03.020] |

| [13] |

张士杰, 李勇刚. 城镇化质量、动力因子与新型城镇化的路径选择——基于中部六省的实证研究[J]. 华东经济管理, 2016, 30(12): 86-91. [Zhang Shijie, Li Yonggang. Quality and impetus factors of urbanization and path choice of new-type urbanization: An empirical analysis of the six provinces of Mid-China[J]. East China Economic Management, 2016, 30(12): 86-91. DOI:10.3969/j.issn.1007-5097.2016.12.013] |

| [14] |

方创琳. 中国新型城镇化高质量发展的规律性与重点方向[J]. 地理研究, 2019, 38(1): 13-22. [Fang Chuanglin. Basic rules and key paths for high-quality development of the new urbanization in China[J]. Geographical Research, 2019, 38(1): 13-22.] |

| [15] |

陈明星, 陆大道, 张华. 中国城市化水平的综合测度及其动力因子分析[J]. 地理学报, 2009, 64(4): 387-398. [Chen Mingxing, Lu Dadao, Zhang Hua. Comprehensive evaluation and the driving factors of China's urbanization[J]. Acta Geographica Sinica, 2009, 64(4): 387-398. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2009.04.001] |

| [16] |

李晓斌. 以产业转型升级推进新型城镇化的动力机制研究[J]. 求实, 2015, 57(2): 59-64. [Li Xiaobin. Research on the dynamic mechanism of promoting new urbanization through industrial transformation and upgrading[J]. Truth Seeking, 2015, 57(2): 59-64. DOI:10.3969/j.issn.1007-8487.2015.02.009] |

| [17] |

李江苏, 王晓蕊, 苗长虹. 城镇化水平与城镇化质量协调度分析——以河南省为例[J]. 经济地理, 2014, 34(10): 70-77. [Li Jiangsu, Wang Xiaorui, Miao Changhong. The coordination analysis about level and quality of urbanization: A case study of Henan province[J]. Economic Geography, 2014, 34(10): 70-77.] |

| [18] |

崔学刚, 方创琳, 张蔷. 京津冀城市群环境规制强度与城镇化质量的协调性分析[J]. 自然资源学报, 2018, 33(4): 563-575. [Cui Xuegang, Fang Chuanglin, Zhang Qiang. Coordination between environmental regulation intensity and urbanization quality: Case study of Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration[J]. Journal of Natural Resources, 2018, 33(4): 563-575.] |

| [19] |

王秀明, 张勇, 奚蓉. 广东省城镇化与生态环境耦合协调的空间特征及影响因素研究[J]. 中国环境管理, 2019, 11(3): 100-106. [Wang Xiuming, Zhang Yong, Xi Rong. Spatial characteristics and driving factors of the coupling coordination between urbanization and ecological environment in Guangdong province[J]. Chinese Journal of Environmental Management, 2019, 11(3): 100-106.] |

| [20] |

蔡进, 廖和平, 禹洋春. 重庆市城镇化与农村发展水平时空分异及协调性研究[J]. 世界地理研究, 2018, 27(1): 72-82. [Cai Jin, Liao Heping, Yu Yangchun. Spatial and temporal differences and coordination between urbanization and rural development level in Chongqing[J]. World Regional Studies, 2018, 27(1): 72-82. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2018.01.008] |

| [21] |

李国正. 城乡二元体制、生产要素流动与城乡融合[J]. 湖湘论坛, 2020, 33(1): 24-32. [Li Guozheng. Urban rural dual system, flow of production factors and urban rural integration[J]. Huxiang Forum, 2020, 33(1): 24-32.] |

| [22] |

熊曦. 武陵山片区农产品流通与城镇化的高质量协同发展研究——以片区六个中心城市为例[J]. 中南林业科技大学学报(社会科学版), 2020, 14(1): 46-52. [Xiong Xi. Research on high-quality coordinated development of agricultural product circulation and urbanization: A case study of 6 central cities of Wuling Mountain area[J]. Journal of Central South University of Forestry & Technology (Social Sciences), 2020, 14(1): 46-52.] |

| [23] |

辜胜阻, 曹冬梅, 韩龙艳. "十三五"中国城镇化六大转型与健康发展[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(4): 6-15. [Gu Shengzu, Cao Dongmei, Han Longyan. Transformation and development of urbanization in China during the 13th Five Year Plan period[J]. China Population, Resources and Environment, 2017, 27(4): 6-15.] |

| [24] |

童中贤, 刘晓. 新常态下新型城镇化发展的推进路径——以湖南省为例[J]. 城市观察, 2015, 7(3): 62-70. [Tong Zhongxian, Liu Xiao. The advance path of neo-urbanization under the new normal: A case study of Hunan province[J]. Urban Insight, 2015, 7(3): 62-70.] |

| [25] |

李立晓, 李君. 云南省人口城镇化与土地城镇化耦合协调性分析[J]. 资源开发与市场, 2017, 33(7): 856-860. [Li Lixiao, Li Jun. Analysis on coupling and coordination between population urbanization and land urbanization in Yunnan province[J]. Resource Development & Market, 2017, 33(7): 856-860. DOI:10.3969/j.issn.1005-8141.2017.07.015] |

| [26] |

孙丽萍, 杨筠. 中国西部人口城镇化与土地城镇化协调性的时空分析[J]. 地域研究与开发, 2017, 36(3): 55-58. [Sun Liping, Yang Jun. Spatial and temporal analysis of the coordination between population urbanization and land urbanization in western China[J]. Areal Research and Development, 2017, 36(3): 55-58. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2017.03.010] |

| [27] |

范虹珏, 刘祖云. 中国城镇化空间发展态势研究——基于人口、土地、经济城镇化协调发展的视角[J]. 内蒙古社会科学(汉文版), 2014, 35(1): 95-100. [Fan Hongjue, Liu Zuyun. Research on the development trend of China's urbanization space: Based on the perspective of the coordinated development of population, land, and economic urbanization[J]. Inner Mongolia Social Sciences (Chinese Edition), 2014, 35(1): 95-100.] |

| [28] |

顾朝林. 论中国城市持续发展研究方向[J]. 城市问题, 1994, 13(6): 2-6. [Gu Chaolin. On the research direction of sustainable urban development in China[J]. Urban Problems, 1994, 13(6): 2-6.] |

| [29] |

张京祥, 崔功豪. 后现代主义城市空间模式的人文探析[J]. 人文地理, 1998, 13(4): 25-29. [Zhang Jingxiang, Cui Gonghao. A human study on the post-modern urban spatial structure models[J]. Human Geography, 1998, 13(4): 25-29.] |

| [30] |

周复多. 中国城市化道路的必然选择——可持续发展[J]. 现代城市研究, 2000, 15(4): 7-9. [Zhou Fuduo. The inevitable choice of Chinese urbanization: Sustainable development[J]. Modern Urban Research, 2000, 15(4): 7-9.] |

| [31] |

Shen L Y, Peng Y, Zhang X L, et al. An alternative model for evaluating sustainable urbanization[J]. Cities, 2012, 29(1): 32-39. DOI:10.1016/j.cities.2011.06.008 |

| [32] |

Liu Y T, He S J, Wu F L, et al. Urban villages under China's rapid urbanization: Unregulated assets and transitional neighbourhoods[J]. Habitat International, 2010, 34(2): 135-144. DOI:10.1016/j.habitatint.2009.08.003 |

| [33] |

Li F, Liu X S, Hu D, et al. Measurement indicators and an evaluation approach for assessing urban sustainable development: A case study for China's Jining city[J]. Landscape & Urban Planning, 2009, 90(3): 134-142. |

| [34] |

Zhang K H L, Song S F. Rural-urban migration and urbanization in China: Evidence from time-series and cross-section analyses[J]. China Economic Review, 2003, 14(4): 386-400. DOI:10.1016/j.chieco.2003.09.018 |