中国近代地理学起源于洋务运动[1],全面复兴于1980年代[2, 3]。近年来其发展快速,然而诸多困扰也相伴而生,如研究指向上的学术与应用[4, 5]、科学与实用[6]、内生与外生之辨[7],研究规范上的科学与人文之惑[8, 9]等。这些问题如何厘清,一方面在于不断自省,另一方面也须借鉴他国经验。邻国日本同为亚洲国家,在吸收消化欧美地理学成果,借鉴社会学、经济学等学科成果形成了独具特色的地理学,对于当下摸索前进中的中国地理学具有一定的借鉴意义。

日本地理学的发展初期受德国影响,二战后深受美国影响。近年,日本地理学发展有别于欧美地理学,形成了自己独特的特征,产生了许多有社会影响力和被其他学科广泛借鉴的理论,如区域结构理论[10]、乡村多自然居住功能理论[11]等。前者在日本综合国土开发中发挥着重要作用,后者在日本乡村振兴实践上有着重要影响。同时,日本地理学在防灾、地理学终生教育体制建设、地理学相关认证等领域上也取得显著成果。

日本地理学在借鉴欧美地理学的基础上产生了许多基于日本本土实践的原创理论,并在国土空间开发和规划、乡村振兴等社会应用方面发挥重要影响。因此,梳理日本地理学的知识生产机制以及如何处理理论创新与知识应用间的关系对我国地理学的发展具有现实借鉴意义。基于此,本文的目的是系统梳理日本地理学的发展历程、地理学的学术生产和评价体系、学术研究与社会应用间的互动机制,以期为中国地理学的发展提供借鉴。

2 近代以来日本地理学的发展历程 2.1 欧美地理学知识的导入近代日本地理学的发展与欧美地理学潮流及革新的时期吻合[12]。1907年,小川琢治和石桥五郎在京都帝国大学文科大学(现京都大学文学部),1911年山崎直方在东京帝国大学理科大学(现东京大学理学部)分别设立地理学讲座。小川和山崎毕业于东京大学地质学科,石桥在东京大学史学科学习地理学。其中,山崎曾留学德国,将当时德国主流的理科地理学引入日本。

1919年东京大学地理学讲座扩充为地理学科,1929年东京文理科大学(现筑波大学)创设地理学教室。随后日本大学、法政大学、明治大学、立命馆大学等私立大学也相继开设地理学教研室,地理学者数量持续增加。1925年日本地理学会成立,日本地理学进入快速发展时期[12]。这一时期,日本地理学者大多留学欧美,或密切追随欧美地理学的发展潮流。例如,山崎直方和其后任者辻村太郎引进了德国的景观研究,东京文理科大学的田中启尓引进了法国的区域研究等。

二战后,日本地理学的发展深受联合军总司令部影响[13]。特别是时任“战后复兴资源调查会”技术顾问的哈佛大学地理学者阿克曼的作用关键。他启用大量日本地理学者,积极使用地图和实地调研等方法以摸清日本国内资源现状。美国地理学者相继访日也促进了日本大学地理学的发展[14]。伴随引入美国6—3—3—4学制,以及1948—1949年相继设立新制国公立大学,地理科目不仅在初高中开设,也成为大学的一般教养课程。

1960年代后,快速的工业化和城市化引发了产业开发问题、公害问题、地方经济发展不均衡问题等。同时,伴随计算机的发展与普及,计量革命潮流波及日本[13]。在区域分析、城市体系等领域盛行计量分析方法。此外,激进地理学、结构主义地理学、人文主义地理学、行为地理学、女性地理学等地理学方法论也相继被引入。

1980年代末期随着GIS的开发,地理学开始运用GIS方法开展研究。特别是在1995年的阪神大地震、2011年的东日本大震灾中,GIS技术在灾害现状分析与复兴中发挥了重要作用。遥感等图像分析技术的进步促进地理学在土地利用变化、资源调查、灾害调查等领域上取得了重大进展。

2.2 本土地理学知识的生产1960年代兴起的计量革命给日本地理学带来三大变化:①计量分析方法的引入与普及;②地理学研究重视假设演绎方法;③地理学研究重视空间配置规则和空间过程。1970年代日本地理学出现批判过分推崇计量革命的潮流[12]。理由之一是计量革命将使用计量方法目的化。二是计量革命过度关注使用新方法,忽视地理学研究的真正目的。重视假设检验的逻辑实证主义研究方法否定理论框架外的研究对象,缩小了地理学的研究领域。逻辑实证主义否定区域地理学的研究传统,将价值和主观性等排除在地理学研究对象之外。追求空间配置规则的几何学式地理学否定区域地理学的价值,缺乏对现实社会问题的关心。

在经过对计量革命的反思之后,日本地理学在知识生产上逐渐形成了自身的特征。第一,注重区域知识的生产和现实社会问题的研究。在综合系统地理学和区域地理学的基础上,形成了自身的区域地理学研究框架。在研究问题设定上注重使用系统地理学方法,在研究问题实证中注重对区域的整体理解,用数据、事实说话。第二,注重“飞鸟”(整体)与“爬虫”(局部)相结合方法对区域进行多层次复合分析。第三,在研究方法上重视实地考察,重视调查获得原始数据,并追求对过程本身的分析[15]。第四、注重使用GIS等新方法和新技术。这一时期日本地理学产生了如区域结构理论等很多基于区域调查的原创性理论。

2013年日本人文地理学会在编写《人文地理学事典》时,将当代日本地理学定位如下:①地理学应面向社会、经济、政治、文化[16];②地理学应面向区域[17];③地理学应面向历史[18];④地理学应致力于社会问题的解决[19]。这四个面向代表着当代日本地理学的正式形成。

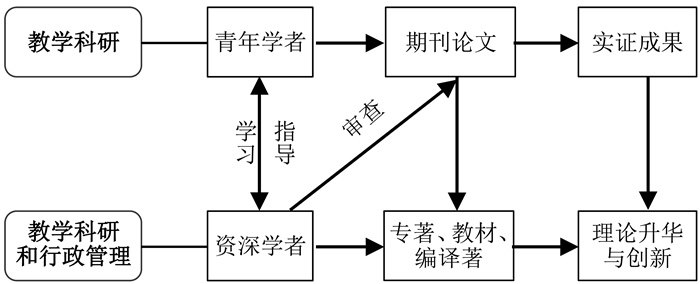

3 独立的学术知识生产体系形成 3.1 学术知识生产特征日本地理学学术知识生产的重要特征之一是学术知识生产的分工[15]。需要耗费体力进行大量野外工作的实证研究主要由年轻学者承担,资深学者则通过对自身长年累月的实证研究或通过指导年轻学者从事实证研究,在此基础上进行理论升华和创新。同时,资深学者还通过主持日本学术振兴会的重点研究项目集结校内外地理学者共同从事高独创性的理论和实证研究,引领地理学的研究方向并通过教学活动传承最新研究成果。

日本地理学学术知识生产的另一重要特征是强调区域调查,坚持“落地”和注重实地调研获取数据的原则[15]。这一特性可从日本地理学会会刊《地理学评论》的刊发论文要求得以佐证。刊发的论文不仅要有明确的主题、研究目的和独创性外,还要求有充足的区域调查数据予以支撑。同时,日本地理学重视海外区域研究,各大学有自己的海外研究区域,特别以原高等师范学校最为典型,如广岛大学的印度研究、筑波大学和东京学艺大学的北美/欧洲研究等。另外,在1960年代的学科多元化风潮影响下,日本地理学注重与经济学、社会学、政治学等学科进行交叉融合,形成了新的研究方向[15]。典型的有东京大学的流通地理和产业集聚研究、京都大学的人口地理研究、名古屋大学的城市和行为地理研究等。

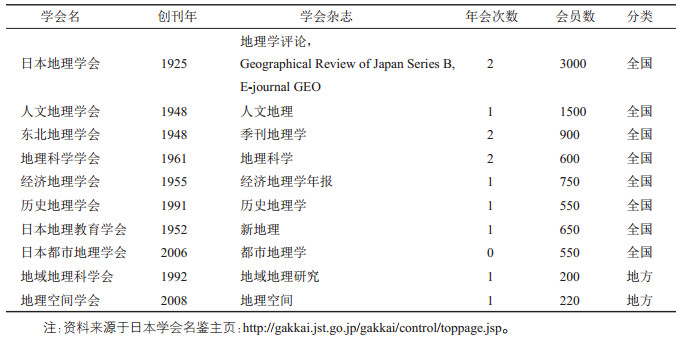

3.2 地理相关学会和会员结构日本地理学相关学会根据规模可分为全国学会和地方学会(表 1)。全国学会会员众多且分布广泛。最早的地理学会是1925年以东京大学为主创立的日本地理学会[20]。创立初期会员不多,直至1930年代后期才成长为全国学会。1948年以京都大学为主创立人文地理学会。创会目的是促进人文地理学的发展,并致力于介绍国内外研究动向[21]。经济地理学会成立于1955年,重视从经济地理学方法解决不同时代的社会经济问题。近年关注地方发展政策、日本的国际化对应策略、产业结构调整与区位变动等政策性话题。地理科学学会和东北地理学会分别以广岛大学和东北大学为主体,1960年代后才成长为全国地理学会。地方学会以大学为主体设立,会员集中且规模小。

| 表 1 日本地理学相关学会 Tab.1 Geography-related Societies in Japan |

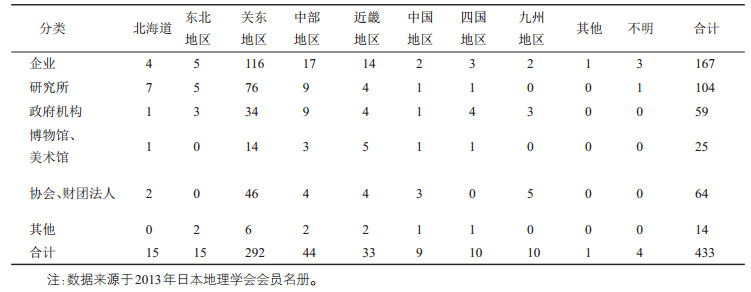

日本地理学会会员构成以大学、高中、初中教师为主。来自研究所、企业等教育机构外的会员433人,大致占比五分之一(表 2)。研究所会员主要来自中央各部委分离出来的研究机构,如产业技术综合研究所、农业技术研究机构、国土地理院等。企业会员主要来自制图公司、咨询公司和有海外业务的商贸公司。研究机构和企业人员的加入促进了日本地理学会员结构的多样化,也推进了地理学应用研究的开展。

| 表 2 日本地理学会教育机构以外会员的区域分布 Tab.2 Regional Distribution of Members Outside the Educational Institutions in the Geographical Society of Japan |

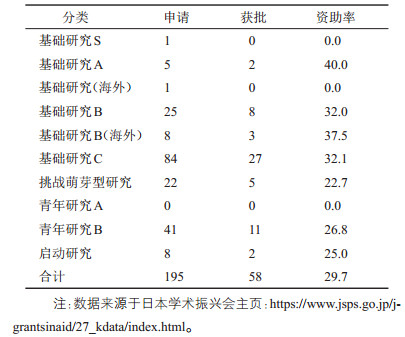

日本的科研经费主要来自学术振兴会,资助人文社会科学和自然科学,以促进独创性学术研究发展为宗旨。根据资助类型分四类:第一类为“特别推进研究”,资助在国际上已获得较高评价,并可能取得显著成果的研究。资助期限为3—5年,资助金额不设上下限。第二类为“基础研究”,资助一人或多人共同开展独创性和领先性研究。研究期限为3—5年,分为S、A、B、C四种。第三类为“青年研究”,资助年轻学者独立研究。资助期限为2—4年,对研究者的申请条件有要求,分为S、A、B三种。面向刚参加工作的研究人员设立“研究启动支援”基金。第四类为“挑战萌芽研究”,资助高挑战性和高难度的独创性研究。

日本人文地理学者的研究经费申请集中在第二、三、四类。2016年人文地理学的申请总数为195项,获批58项,获批率29.7%(表 3)。加上历年已获批项目可知地理学者获得科研经费资助的比率很高。人文地理学者申请以“基础研究C”和“青年研究B”为主,说明人文地理学研究以个人从事研究为主。主持“基础研究A”和“基础研究B”等大型研究项目的负责人多为知名国立大学地理学者,说明日本地理学者间的高水平合作研究主要以知名国立大学为主进行。

| 表 3 日本人文地理学科研项目申请与获批情况 Tab.3 Applications and Approvals for Research Projects of Human Geography in Japan |

日本的大学地理人才培养方式因专业而异,不同大学的地理学专业课程设置和教育方式也各具特色[22]。总体而言,地理学专业注重培养学生系统理解地理学和熟练运用地理学方法及理论从事毕业论文设计并认识其在地理学中的定位。地理教育专业注重培养学生综合理解地理学,学习指导小学、初中、高中生学习地理的方法。

地理学专业课程主要分为授课类科目和实习/演习类科目。授课类科目主要有“概论”、“地志”和“特殊讲义”三类。“概论”以系统地理学为主,面向大二学生讲授地理学的基础概念知识和培养掌握地理学的思维方式。“地志”是一门重要的大学地理科目,注重培养学生从国际化脉络视角思考地方性问题,训练学生的多维思维能力,也是初高中教师资格证的必修课程。“特殊讲义”以讲授教师个人研究为主,目的是激发学生研究兴趣。

实习/演习类科目主要有“入门基础演习”、“实习”、“外文阅读”、“专门演习”和“区域调查”五类。“入门基础演习”面向大一学生,以学习文献阅读方法、计算机操作、信息处理方法等实用知识为主。“实习”为地理学基础科目,主要包括地形分类、测量、主题图制作、统计处理、GIS等。“外文阅读”主要阅读翻译外国地理学教材和论文,以理解国外地理学概念为主。“专门演习”主要介绍国内外研究动向和进展,在这个科目中学生与同辈、前辈和教师进行讨论交流以拓宽研究视野。“区域调查”是学生结合研究兴趣在充分准备下对特定区域的某个研究主题进行实地考察,事后总结区域考察成果和撰写调研报告。

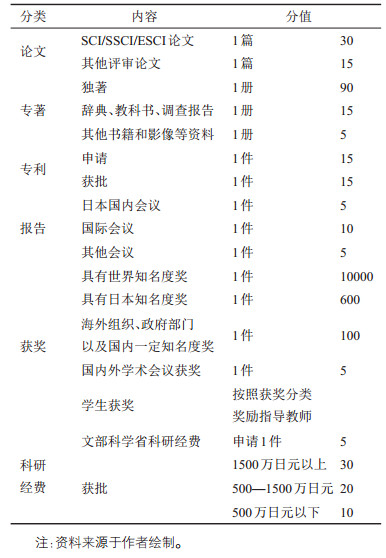

4 大学的学术评价体系与学术论文生产 4.1 学术评价体系日本大学的科研评价主要包括论文、专著、专利、报告、获奖和科研经费五个方面(表 4)。对于学者的研究工作注重分层分类评价。教授多兼任管理和行政职务,对其评价注重大型科研经费获取,以及博士生培养、学生获奖等教书育人方面。中坚地理学者注重评价代表性学术专著。例如,副教授在申请教授职位时,不仅要求一定数量的高质量论文,还要求一部以上代表个人学术研究水平的专著。对于年轻教师或刚毕业的博士生,由于缺少代表性专著,其科研活动评价中评审论文的意义凸显。对于评审论文的评价注重量与质相结合,当达到一定数量后更加关注论文质量。

| 表 4 日本大学的科研活动评价指标体系 Tab.4 Key Performance Index of Research Activities of a Japanese University |

论文的生产与学者的个人兴趣和能力相关,也受研究环境与评价体制,以及国家科学政策和学术信息流动方式所影响。在地理学者的研究生涯中学术论文占据重要位置,对学术评价也重视评审论文,特别是全国学会的评审论文。

日本地理学会刊主要分为全国学会会刊和地方学会会刊。全国学会会刊主要有表 1所示的《地理学评论》、《人文地理》、《经济地理学年报》、《地理科学》、《季刊地理学》五种。会刊论文根据文章类别评价不同[15]。以《地理学评论》为例,Original Article评价最高, 依次是Review Article, Research Note。Original Article不论篇幅长短,均要求独创性的调查研究成果。在全国会刊发表一定数量的Original Article是日本地理学博士生能否毕业和拿到教职的重要指标。相对而言,日本并不特别看重SCI、SSCI等评价标准。

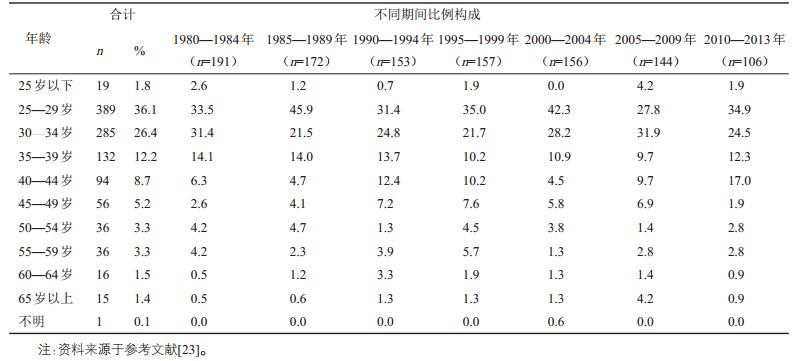

在全国学会会刊注重刊发实地调查研究成果的导向下,论文生产者主要为年轻学者。以《地理学评论》为例,25—29岁和30—34岁年龄层占据了论文作者的前两位,大致占比6成(表 5)。基于实地调研的区域知识生产以年轻学者为主的原因有:一是日本大学实施教授负责制的科研分工协作,实证性的论文需要花费大量时间和精力进行实地调查,一般由年轻学者来完成,经验丰富的教授更多承担指导青年学者的角色;二是日本大学实施资历型的终身雇用人事制度,年轻学者为获得教职要尽量在全国学会会刊发表论文。

| 表 5 1980—2013年《地理学评论》论文作者年龄分布特征 Tab.5 Age Distribution Characteristics of Paper Authors in Geographical Review of Japan Series A, 1980—2013 |

日本学者铃木忠义对学术的解释是:学是理论,术为应用。不同的学科对学和术的侧重不同,如哲学在学,工学在术,地理学则在两者之间。地理学这一性质导致学界对是否应专注理论研究、抑或应加强社会应用的争论不断。日本有地理学者认为地理学应专注解析区域现状和动态,追求社会应用是不务正业。解析事实和现象及背后规律虽是学科基础,但地理学只有与社会应用充分结合才会进一步发展。

地理学擅长的领域是空间思考和地图化,但这两者已不再被地理学独自拥有,特别是在跨学科研究领域这一趋势更加明显。哈佛大学传统地理学的消亡也说明了地理学在政策建议上薄弱的特点[24]。地理学的优势是对区域进行综合诊断,判别区域的未来方向和制定区域规划,然而日本地理学致力于基于区域事实的实证分析,缺乏提炼一般性理论以及应用到实际的能力,基于现状分析归纳的规划方法的影响力也不足够。

1980年代经济与合作发展组织对日本社会科学有如下批评:一是过度专注吸收欧美学术理论;二是对解决现实问题的实践意愿不强;三是组织学会的能力不足;四是大学与社会的割裂无法应对日益变化的社会现象[25]。以上四点也适用于日本地理学。而后,日本地理学开始发挥综合性等优势,融合演绎方法和实证分析,进而提炼一般性理论。在学科内部,加强人文地理学和自然地理学的融合以发挥地理学的综合性;致力于将区域研究成果提炼成日本乃至世界通用的理论;积极开展与其他学科对话和提升地理学的社会应用水平等。

5.2 学会法人化与应用知识生产20世纪末,日本地理学的重心依然在基础研究。同期,日本的大学开始设立与环境相关的学科,要求地理学尽早确立广域应用科学和政策科学的地位。因此,如何建立社会认可度高的地理学体制和提高地理学社会影响力至关重要。

学会法人化是提高日本地理学社会地位的一种重要手段。学会法人化一可合法支配会员会费和接受社会捐款、以及通过免税等方式提升学会财政运营能力;二是承接社会各类委托项目和调研;三是推动地理学社会贡献的各类活动。在此背景下,日本地理学会着手准备法人化,1998年正式成为“一般财团法人”。

法人化后的日本地理学会,加大了应用知识的生产[26]。其主要内容有:①针对世界范围发生的环境危机、地震等自然灾害组织综合调研和制定应对策略。②推进国际化和国际理解,解决国土开发保护、社会可持续发展等当今日本社会面临的各种难题。③大力推广地理教育普及活动,传承地理学的优秀学术成果。为迎合日益高涨的防灾需求,日本地理学会于2001年成立“灾害对应委员会”,整理和绘制灾害地图,设立全国灾害应对基地,解说重大灾害发生原因和防止二次灾害发生的预防措施等。灾害发生后迅速设立工作组收集信息和面向公众及时公布最新研究成果。推进灾害对人类社会的中长期影响研究、灾后重建复兴的综合研究。“灾害对应委员会”积极推进的各项活动成为日本地理学会法人化后应用知识生产的一个典范。④设置社会贡献、学术贡献、社会号召力奖项以表彰对地理学学术发展和科学技术振兴作出卓越贡献的社会人士和研究成果。⑤实施“GIS学术士”和“区域调查士”等资格认证,为地理专业学生就业提供支撑。

5.3 地理学者的社会贡献日本地理学者的社会贡献之一是参与各级政府部门、各类团体的审议会。基于日本古今书院编辑部对125名地理学者的调查[27],参加国家级审议会(如建设省、运输省(相当于中国住房建设部、国土交通部)有96人(次),参加都道府县(等同中国的省)级审议会为166人(次),参加市町村(等同中国的市县)委员会的有151人(次),参加各类团体委员会的人数为73人(次)。在国家级和都道府县级以参加国土利用规划、自然环境保护、乡村振兴等委员会居多。在市町村和各类团体以参加市町村史编撰、文化财产保护、博物馆、交通运输等委员会居多。

其次,地理学者在自然灾害、入境旅游、乡村振兴等方面为政府和媒体提供智力支持。例如,2016年熊本地震以及2018年西日本暴雨等灾害发生中,地理学者与地理学会紧密协作,为各级政府部门、媒体和公众实时提供灾害的最新研究成果,引起较大社会反响。此外,地理学者还面向公众开展防灾科普讲座等相关活动。

最后,在重视社会贡献的现代,地理学者聚焦社会话题面向公众出版科普书籍具有重要意义。同时,地志书籍不仅可作为大学生的教材使用,一般市民也可通过地志书籍了解海外地域风情。因此,日本地理学者还致力于出版国内外地志书籍。世界地志主要有“世界地理”、“世界大城市”等,日本地志主要有“日本地志”、“日本文化地理”、“日本生活风土”等。

6 老龄少子化后的日本地理学新动向 6.1 终生教育随着经济高度发展和国民生活富裕,日本步入终生学习社会[28]。在信息技术日益发达的现代社会,推动市民时空观形成具有重要意义,而地理学终生学习是市民时空观形成的有效手段。同时,在自由竞争和教育商业化背景下,如何获取社会良好评价影响地理学的号召力,开展应对终生学习时代的地理教育有助于发挥地理学的真正价值。

目前,日本地理学主要通过以下措施以应对终生学习社会的到来。①构建从小学到博士的地理学教育体系。②与各级社区合作,推进市民防灾知识等地理学应用研究成果。③推广“GIS学术士”、“区域调查士”等地理学相关认证,提高地理专业学生的就业竞争力和社会认可度。④推进小学、初中、高中地理教师的再教育以及提升市民的地理素养。通过以上四种措施,日本地理学形成了地理学终生学习体系。

6.2 开门办学与国际化1980年代伴随东西冷战结束,经济和文化的跨境活动增多,日本地理学步入国际化时代。特别是因特网的普及和跨国信息交换加速进一步推动了日本地理学的国际化。国际化给日本地理学带来以下二种变化。一是地理学者加大与国外学者的交流,走出国门开展海外区域研究增多。日本地理学会学术大会中海外研究报告占比逐年提高,由1976—1980年的平均7%升至1996—1998年的平均26%[29]。在《地理学评论》中刊登的海外区域研究论文逐年增加,由1976—1980年的平均7%增加到1996—1998年的平均17%。日本地理学优秀研究成果被介绍到国际地理学界。

二是国际化给日本大学的教育研究体制带来显著变化。日本的大学设立国际化相关学院,地理学者在其中发挥重要作用。外国留学生的增加一定程度弥补了少子化所带来的学生人数减少问题。这一趋势可从日本地理学会会员中外国人数量的增加得到印证。1980年外国人会员数量为50人,1999年人数达到146人[29]。

虽然日本地理学在积极推动国际化,然而与欧美地理学界在国际共同研究、杂志发行、书籍出版等全方位的跨国交流相比,其国际地位还不高。日本地理学者村山祐司以geography为关键词对在Web of Science刊发论文进行论文生产率测算后发现,日本地理学者只排在第21位,远远落后于美国、英国、加拿大、澳大利亚和中国学者[30]。其次,与美国地理学会会员从1990年代的6千人剧增到2018年的1万4千人相比,日本地理学会会员从1999年的3220人减少到2018年的3011人。这也让日本地理学会深感危机,在2018年公布的学会《新愿景(中期目标)》中提出加快推进会刊英文版的国际化、提升与Springer合作丛书的国际影响力、设立国际奖提升国际地位、推进与东亚地理学会及IGU紧密合作等一系列应对措施。

6.3 日本地理学的新体制随着日本科研经费及大学教师组织的改革,日本地理学如何保持竞争力成为一项重要课题。为提高影响力,日本地理学开始推进学会间的协作与合作[29]。1999年由日本地理学会牵头,25个学会共同成立“日本地理相关学会联合会”。该组织是网络型学会联合组织,以增强学会间信息交流和促进地理及相关专业的社会普及和充实教育为主要目的。2006年以人文地理学会为中心成立“人文、经济地理及地域教育相关学会合作协议会”,目前有22个学会参加。该组织以帮助人文、经济地理和地域教育获得学界和社会认可,促进相关专业的教育和国际化,加强学会间信息交换和相互支持为主要目的。

两个学会联合会都在2008年成立的“地理学合作机构”框架下开展活动。“地理学合作机构”作为“日本学术会议”的合作学术团体,主要目的是通过各自的学会活动提升地理学影响力并积极参加各种大型国家(际)合作项目。目前正在参与的大型国家项目是“Future Earth(未来地球)”。同时,日本地理学者积极探索与世界各地学会和研究者合作致力于解决当今国际社会的可持续发展所面临得许多难题。

7 结语中国地理学繁荣的背后也面临一系列问题和困境,包括内生和外生的二元状态、实用和科学的不同取向、区域地理学和系统地理学的分裂、经济地理学和人文地理学的分立等[31]。中国地理学研究要走向“精致的创新”,如何实现理论与现实的联系,如何将学术的外在形式和科学探索精神融为一体至关重要[9]。其中关键是构建良性的学术评价体系促进学术知识生产分工,通过学会和学者的紧密合作为地理学终生教育体系的构建和居民时空观的形成提供支持,在解决各类区域社会问题的基础上提升地理学的社会认可度和影响力。

日本地理学依靠其学术生产和大学评价体系,形成了学术研究和知识传承、学术研究和社会应用间的良性互动,平衡了理论与现实、学术与应用间关系。第一,日本地理学注重区域知识生产,倡导地理学要面向社会、经济、文化,致力于解决区域社会问题。主要表现形式是重视建设区域地理学,重视综合分析区域动态以判别区域发展方向和制定区域规划。支撑机制是学者间的良好学术生产分工(图 1)。年轻学者注重实证研究,生产与“地”相关的知识,资深学者专注理论总结,重视与“理”相关的知识生产。这种学术分工模式推动了区域地理学和系统地理学形成相互促进格局。

|

图 1 日本地理学者的专业分工 Fig.1 Division of Academic Research in Japanese Geographers 注:资料来源于参考文献[15]。 |

第二,日本大学评价体系在联系理论和现实上发挥着重要作用。对年轻学者的学术评价注重学术论文,同时地理学全国学会会刊重视刊登基于区域调查的研究成果,有效引导青年学者重视实地调查,促进了区域知识的生产。对中坚和资深地理学者注重代表性专著和教书育人评价,重视学者学术理论体系形成和知识传承贡献。代表性著作也是学者长年区域调查成果的学术理论升华,也要求学者从学科发展的角度俯瞰地理学和推动知识的代际传承。

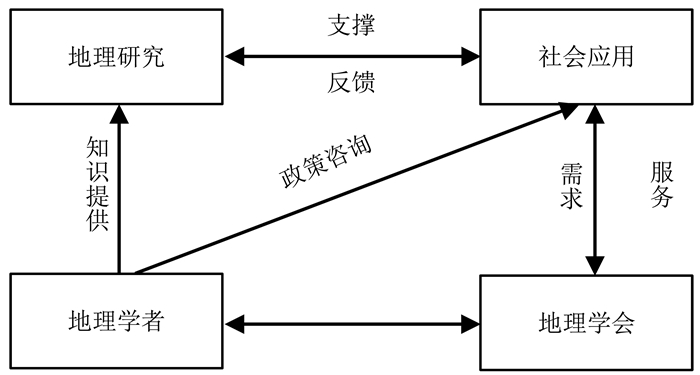

第三,日本地理学的知识生产以科学探索和满足人类好奇心的基础研究为主,近年地理学的应用知识生产在地理学会和学者的共同努力下取得重大进展(图 2)。特别是在防灾、区域开发等应用领域方面,地理学会通过多种方式积极参与解决现代社会的诸多问题。地理学者基于丰富的区域知识和综合判断能力也积极参与各种政策审议会,从事基于地理学研究成果的应用知识生产,成为政策制定的坚实后盾。伴随信息时代和终生学习时代到来,市民时空观形成需要加强区域学习和提升乡土认同,地理学丰富的区域知识积累在其中作用显现。

|

图 2 日本地理学学术与应用的互动机制 Fig.2 Mechanism of Interaction Between Academic and Applied Japanese Geography 注:作者绘制。 |

第四,近代日本地理学的发展得益于欧美地理学的知识溢出,形成了独具特色的知识生产特征,在一些领域取得了原创性研究成果[30]。然而近年地理学会员人数减少以及地理学者的国际地位不高等问题显现。一方面这与日本地理研究成果主要以日文发表相关,另一方面也与日本地理学放慢与国际地理学界的交流脚步相关。近年日本地理学发展面临的困境也警醒着中国地理学只有不断开放和推进与国际地理学界和其他学科的交流合作,取其精华并不断创新才能更快更好地发展。

| [1] |

张景秋. 1900-1970年中国人文地理学的发展与回顾[J]. 人文地理, 1998, 13(1): 65-70. [Zhang Jingqiu. A Review of the Human Geography from 1900 to 1970[J]. Human Geograpy, 1998, 13(1): 65-70.] |

| [2] |

张文奎. 中国人文地理学复兴硕果简述[J]. 人文地理, 1988, 3(2): 7-10. [Zhang Wenkui. The brief account of great achievements in the rejuvenation of human geography in China[J]. Human Geography, 1988, 3(2): 7-10.] |

| [3] |

杨开忠. 中国人文地理学复兴的回顾、反思与展望[J]. 人文地理, 1991, 6(2): 8-15. [Yang Kaizhong. A retrospect, deliberation and prospect of the rejuvenation of human geography in China[J]. Human Geography, 1991, 6(2): 8-15.] |

| [4] |

陆大道. 中国人文地理学发展的机遇与任务[J]. 地理学报, 2004, 59(S1): 3-7. [Lu Dadao. Recent development of human geography in China: Challenges and opportunities[J]. Acta Geographica Sinica, 2004, 59(S1): 3-7.] |

| [5] |

保继刚, 张骁明. 1978年以来中国旅游地理学的检讨与反思[J]. 地理学报, 2004, 59(S1): 132-138. [Bao Jigang, Zhang Xiaoming. Tourism geography in China (1978-2003): A review and retrospect[J]. Acta Geographica Sinica, 2004, 59(S1): 132-138.] |

| [6] |

刘云刚, 许学强. 实用主义VS科学主义: 中国城市地理学的研究取向[J]. 地理研究, 2010, 29(11): 2059-2069. [Liu Yungang, Xu Xueqiang. Pragmatism vs. scientism: Which is the sponsor of urban geography in China?[J]. Geographical Research, 2010, 29(11): 2059-2069.] |

| [7] |

刘云刚, 许学强. 中国地理学的二元结构[J]. 地理学报, 2008, 28(5): 587-593. [Liu Yungang, Xu Xueqiang. Duality of Chinese geography[J]. Scientia Geographica Sinica, 2008, 28(5): 587-593.] |

| [8] |

汤茂林. 我国人文地理学研究的若干基本意识问题[J]. 人文地理, 2010, 25(4): 1-6. [Tang Maolin. The methodological issues of human geography researches in mainland China[J]. Human Geography, 2010, 25(4): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2010.04.001] |

| [9] |

刘云刚, 李志刚, 黎斌. 西方人文地理学研究评述与借鉴-面向知行合一的中国人文地理学[J]. 地理学报, 2014, 69(8): 1224-1233. [Liu Yungang, Li Zhigang, Li Bin. A critical review of research methods of Western human geography: A combination of knowing and doing for Chinese human geography[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(8): 1224-1233.] |

| [10] |

Yada T. Introduction to regional structure (in Japanese)[M]//Yada T ed. Theory for Regional Structure. Kyoto: Minevashobo, 1990: 13-26.

|

| [11] |

Miyaguchi T. Creating communities for the 21st century (in Japanese)[M]//Nakamata H ed. National Spaces and Local Communities. Tokyo: Asakurashoten, 2004: 165-198.

|

| [12] |

Tezuka A. Innovations and traditions in geography (in Japanese)[M]//Nakamura K, Takahashi N ed. An Invitation to Geography. Tokyo: Kokon-shoin, 1996: 168-191.

|

| [13] |

Jitsu K. Human Geography after World WarⅡ(in Japanese)[M]//The Human Geographical Society of Japan ed. The Dictionary of Human Geography. Tokyo: Maruzen, 2013: 82-83.

|

| [14] |

Terao T. Shaping Environmental Resource Conservation Policies in the Economic Development Process (in Japanese)[M]. Tokyo: IDEJETRO, 2009: 168-191.

|

| [15] |

刘云刚, 柴彦威. 日本人文地理学的发展特征与动态[J]. 人文地理, 2006, 21(6): 6-10, 96. [Liu Yungang, Chai Yanwei. Development characteristics and trends of Japanese human geography[J]. Human Geography, 2006, 21(6): 6-10, 96. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2006.06.002] |

| [16] |

The Human Geographical Society of Japan ed. The Dictionary of Human Geography (in Japanese)[M]. Tokyo: Maruzen, 2013: 216-323.

|

| [17] |

The Human Geographical Society of Japan ed. The Dictionary of Human Geography (in Japanese)[M]. Tokyo: Maruzen, 2013: 326-407.

|

| [18] |

The Human Geographical Society of Japan ed. The Dictionary of Human Geography (in Japanese)[M]. Tokyo: Maruzen, 2013: 410-449.

|

| [19] |

The Human Geographical Society of Japan ed. The Dictionary of Human Geography (in Japanese)[M]. Tokyo: Maruzen, 2013: 452-617.

|

| [20] |

Yamada M. Academy of geography in Showa Japan (in Japanese)[M]//The Human Geographical Society of Japan ed. The Dictionary of Human Geography. Tokyo: Maruzen, 2013: 78-79.

|

| [21] |

The Association of Japanese Geographers. Special Issue for the Seventy-five Year History of the Association of Japanese Geographers (in Japanese)[M]. Tokyo: Kokon-shoin, 2000: 248-287.

|

| [22] |

Noma H, Kagawa T, Tsuchihira H, et al. Geo-pal NEO: Handbook for Geography and Field Studies (in Japanese)[M]. Otsu: Kaiseisha, 2012: 25-36.

|

| [23] |

Hanibuchi T. Article and author characteristics in the Geographical Review of Japan: Temporal changes from 1980 to 2013(in Japanese)[J]. E-journal GEO, 2016, 10(2): 127-135. DOI:10.4157/ejgeo.10.127 |

| [24] |

Sugiura Y. Garrison and his age: The age of reviving American geography (in Japanese)[J]. Geographical Review of Japan Series B, 1989, 62(1): 25-47. DOI:10.4157/grj1984a.62.1_25 |

| [25] |

Masuda S. Regional Thought (in Japanese)[M]. Tokyo: Chikumashobo, 1980: 1-263.

|

| [26] |

The Association of Japanese Geographers. Main activities of the geographical society of Japan[EB/OL]. (2016-4-1)[2020-10-1]. http://www.ajg.or.jp/aboutus/outline.html.

|

| [27] |

Takahashi N, Mizoo Y ed. Practice and Application (in Japanese)[M]. Tokyo: Kokon-shoin, 1995: 171-173.

|

| [28] |

Yagasaki N. Geography and geographers in Japan since 1980:Preface to the special issue (in Japanese)[J]. Geographical Review of Japan Series B, 2013, 86(1): 1-5. DOI:10.4157/geogrevjapanb.86.1 |

| [29] |

The Association of Japanese Geographers. Special Issue for the Seventy-five Year History of the Association of Japanese Geographers (in Japanese)[M]. Tokyo: Kokon-shoin, 2000: 288-304.

|

| [30] |

Murayama Y. Internationalization of Japanese geography: Contribution to the world (in Japanese)[J]. Trends in the Sciences, 2018, 23(7): 48-53. |

| [31] |

刘云刚. 地理学的政治[J]. 地理研究, 2013, 32(11): 2170-2175. [Liu Yungang. The politics of Chinese geography[J]. Geographical Research, 2013, 32(11): 2170-2175. DOI:10.11821/dlyj201311018] |