2. 上海师范大学 环境与地理科学学院, 上海 200234

2. School of Environmental and Geographical Sciences, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China

道德、关怀、责任等话题的研究是地理学的传统[1],自然地理学一直关注生态和环境正义问题,诸如区域性的含水层枯竭、土地利用、河流管理、全球气候变化;人文地理学则关切社会排斥和全球不均衡发展,比如全球市场扩张和公共援助撤回产生的地理不平等。这些问题都体现了地理学家广阔的研究视野和全球性的道德关怀。地理学者今天面临困难的现实决策,这些困境大多源于科学、经济和伦理的不确定性交织——面对不同权利主张和利益群体的冲突,制定任何明智的公共政策都带入了具有伦理价值的判断。计量革命以来,地理学中的定量研究蓬勃发展,研究过于重视客观主义和科技分析,这也引起了地理学者对科学伦理价值的关注[2]——面对带有功利主义的经济分析,地理学者将问题回归到决策本身应用的价值观取向上。这都促使对伦理、道德、价值观的考量被纳入到地理学的研究中来。1998年,美国地理学旗舰期刊Annals of the Association of American Geographers增设了“系统科学和环境科学的伦理价值(Balancing Scientific and Ethical Values in Environmental Science)”栏目,并提到“在自然科学中增加道德考虑是必要的事情”[3],同年Ethics, Place and Environment期刊的创立是地理学“道德转向”的重要标志[4]。

Driver最早提出“道德地理”(moral geographies)一词,认为它“是有关行为及其与环境关系的科学,涉及物理空间和道德层面”[5]。Matless进一步从土地利用和规划的角度审视“道德地理”(moral geography),认同它是环境主义和道德主义的交织,并在回顾二十世纪三四十年代英国乡村景观的描写时,聚焦阶级和景观的关系,指出“何种公共空间为何种公众所用”是道德地理要面对的问题[6, 7]。The Dictionary of Human Geography对道德地理的界定是“对道德和地理相互关系的研究”,集中在“人地关系可能如何反映和产生道德评价,以及如何判断特定群体或个人在特定空间的行为是否恰当”[8]。与道德地理相关的术语还有“道德秩序”(moral order)[9-11]“道德景观”(moral landscape)[12, 13]“道德区位”(moral location)[14]“道德地域”(moral terrain)[15]或“地理和道德哲学”[16]等。本文运用可视化引文计量软件CiteSpace对Web of Science(以下简称WOS)数据库中的道德地理文献进行统计分析和引文内容挖掘,在文献共被引分析和关键词共现分析的基础之上,对西方道德地理高中心性和高突现性文献进行梳理评述。其次,滚雪球式地人工检索、阅读以“道德地理”为主题的文献,得到早期相关经典理论和研究,与CiteSpace共现分析得出的文献内容进行对比分析,比较其研究路径,深入挖掘道德地理研究的内涵,展望其未来研究方向。

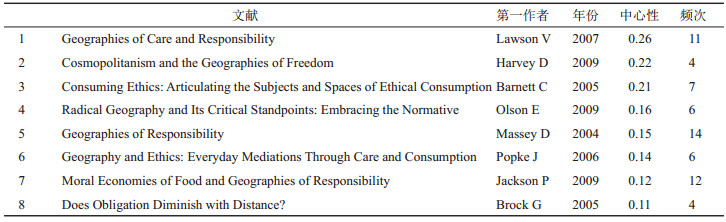

2 数据来源与研究方法本研究以“moral geography”和“moral geographies”为主题,在WOS核心文集数据库中检索道德地理相关文献,得到文献515篇,时间跨度从2006到2019年。在WOS数据库中对14年的发文量进行统计,结果如图 1所示:关于道德地理的研究整体呈波动上升趋势,并在2016年达到一个高峰。从研究学科分布来看,地理学(Geography,259篇)占了绝对的主导,其次还涉及到人类学(Anthropology,26篇)、历史学(History,23篇)、社会学(Sociology,23篇)、政治科学(Political Science,21篇)、经济学(Economics,10篇)、哲学(Philosophy,8篇)等方向,体现了地理学科的多学科融合性。从发文期刊来看,文献分布于Geoforum等地理学权威期刊中(详见表 1),可见道德地理研究受到了地理学核心专业期刊的重视。

|

图 1 2006—2019年道德地理文献数量年度分布图 Fig.1 Annual Distribution of Literature in Moral Geography Domain (2006—2019) |

| 表 1 道德地理发文数10篇以上的期刊 Tab.1 Journals with 10 or More Articles of Moral Geography |

本文首先采用科学知识图谱的方法,将WOS数据库中检索的515篇文献导入CiteSpace软件,经过去重操作后获得514篇文献,进行文献共被引分析和关键词共现分析。由于在WOS数据库中检索仅获得最早出版年份为2006年的论文,与前期人工文献阅读结果并不一致,因此继续采用滚雪球式的文献搜索和阅读方法,从已有文章的参考文献入手,通过文献知识间的关系索引前人文献,试图完整呈现知识衍化脉络,把握道德地理研究(尤其是2006年以前)的关键文献、重点学者、重要观点和经典理论。

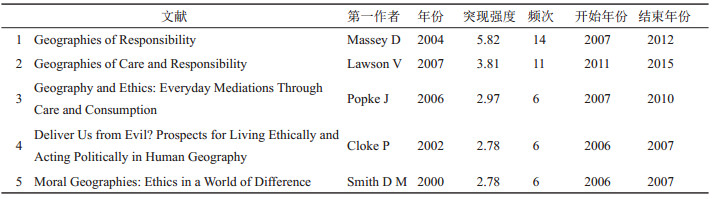

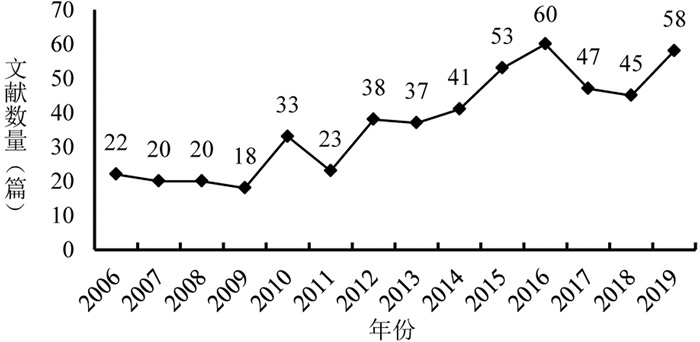

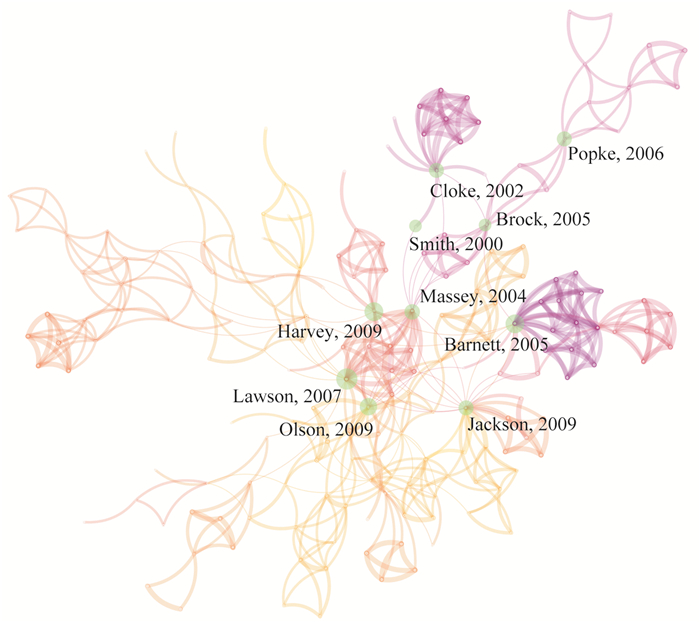

3 基于CiteSpace的道德地理文献分析 3.1 道德地理文献被引和内容分析一个研究领域内高被引文献是该领域发展的稳固根基,分析它们可以探寻该研究领域的理论基础。本文的被引分析采用CiteSpace内置的Pathfinder算法,该算法作用是简化网络并突出其重要的结构特征。导入WOS中下载的数据后,得到2006年以后发表的道德地理文献所引用的参考文献的共被引网络图谱如图 2所示。本文首先区分文献中心性的高低:中心性是测量CiteSpace图谱中节点文献重要程度的量化指标,反映了基于该节点文献展开的研究多少,中心性越高,则基于该节点文献展开的研究越多,该节点文献影响力越强。CiteSpace将中心性大于0.10的文献视为高中心性文献,是在结构上连接其他论文的关键节点,一般是该领域的经典或重大理论创新文献,如果该文献被引频次也较高,则该文献可被认为该学科领域的重要文献。

|

图 2 道德地理文献共被引网络图谱 Fig.2 The Co-citation Network Map of Moral Geography 注:每一个节点代表一篇文献,节点与节点间的连线表示基于该节点展开研究的文献数量,不同颜色表示不同年份的重要文献。节点越大、连线越粗,说明基于该篇文献展开的研究越多,以此说明该篇文献的重要程度,图中重要节点文献见表 2、表 3。 |

在图 2中,中心性大于0.10的重要节点文献有8篇(详见表 2)。其中,Lawson的文献既具有最高的中心性,被引频次也名列前茅,是极具造诣的学术成果。他强调了地理意义上的“关怀伦理”(care ethics)和“责任”;这种关怀伦理重点探讨社会如何被不平等的权力关系形塑,因而要在更广泛空间上建构相互联系和依存的亲密关怀。关怀伦理要关注产生关怀需求的具体场所和社会关系,这些场所和关系框定了关怀伦理的具体内容[1]。Massey的文献被引频次最高,作为道德地理领域的代表学者,她关注“责任地理”(geographies of responsibility)的研究,认为空间必须互相关联地进行考虑,她将空间、地方和政治间的关系相联系,从地方不平等引发对空间身份和政治责任的讨论[17]。

| 表 2 道德地理的高中心性文献 Tab.2 High Centrality Literature of Moral Geography |

在CiteSpace文献共被引网络图谱中还可检测到5篇引用突现(citation bursts)的文献(见表 3),基于CiteSpace中的突现探测分析(burst detection)能够探测到频次变化激增的文献,是能呈现相应时间区间中文献活跃程度的指标,反映了该领域前沿文献的演进情况,可视为该时间段的前沿研究。除了Massey和Lawson外,Popke的文献也同时具有较高的中心性和突现性,他认为将道德伦理渗透于日常生活场景的研究有两大分支:一支汇聚了“关怀景观”(carescapes),关注精神病院、养老院、医院、救济所等场所的社会关系和社会活动;另一支倡导“关怀伦理”,强调同理心和关爱他人的价值观,以此为中心,一方面概念化和重构从家到经营场所看护工作(caring work)的空间,另一方面反思和评估福利事业(welfare)的政策和实践。他概括性地指出“关怀伦理”的核心问题不仅只是去关心和我们关系亲近的人,还要关怀和我们完全不同的远方陌生人(different and distant others)——对这一关键问题的回应一方面和社会正义形成互补,另一方面认可了具有主体间性的人(intersubjective being)的普遍存在。在这种“大爱无疆”(caring-at-a-distance)思想的指导下,他进一步以消费为例,归纳了消费、贸易和商品链中存在的(不同主体间的)“道德难题”(ethical complex),最后呼吁社会和文化地理学者更多参与到伦理和责任理论的研究中,把社会作为树立伦理和责任的场所,把社会作为地理分析的场所[18, 19]。

| 表 3 道德地理的高突现性文献 Tab.3 High Citation Bursts Literature of Moral Geography |

CiteSpace分析出的高中心性文献和高突现性文献,大致可分为以下三种类别。

第一类:专著类图书。Smith[20]和Harvey[21]这两本著作作为道德地理的理论基础持续影响着后续研究。Smith的著作是第一本论述道德和地理关系的专著,他区分了作为道德理论或哲学的伦理(ethics)和作为实际行动的品德(morality),研究伦理、品德和地理三者的交叉,探索如何在充满差异的世界建立具有地理敏感性的伦理观。他认为存在普遍性道德观,称之为“极简或普适道德”(a thin minimalist or universal morality);但他也认同描述性道德相对主义(descriptive ethical relativism),承认道德在时空应用上的特殊性,称之为“厚重或地方道德”(a thick particular or local morality),并由此确定地理学家研究道德的合理性必要性。他分析特定时空阈限内从古希腊到全球化时期伦理和品德的特征,批判狭隘主义,推崇人性同一(human sameness)。他对每个研究主题进行理论论述后都会辅以案例研究:他研究景观、区位和地方的道德秩序,以波兰工业城市罗兹为例指出其景观呈现的资本主义阶级结构,以罗兹市的两大二战屠杀纪念地的景观对比,阐释道德地理的缺位;他在区位和社区背景下讨论毗邻区的道德意义,进而审视距离在善行中所扮演的角色;他以耶路撒冷为个案探讨空间和地域上的道德争端;以废除种族隔离制度后的南非为例,解释地域上的社会正义(social justice)、均衡(equalisation)、发展等议题;他以赞比亚利文斯顿人对待自然的态度,说明人在与自然关系中应秉持的环境伦理(environmental ethics)[20]。

Harvey的著作把“世界主义”(cosmopolitanism)作为链接全球化、人权、哲学解放、公民权、社群主义(communitarianism)、新自由主义、女性主义等概念的中心议题,从而将政治与道德、正义紧密相连。他认为世界主义源自康德四海一家(cosmopolitan)的普遍人性(a universal law of humanity),根植于人类拥有同一个有限而互相关联之地表空间的地理结构性思维,把地理学中基于人在自然界中地位的观察和人类学中对人主体性的审视相结合。他从新批判地理学视角指出,目前许多政治计划失败的原因是缺乏对地理复杂性的观照,应把地理知识融入社会和政治政策的制定,通过空间—时间,地方、地区和地域以及环境这三大地理主题的协同作用,构建世界主义可能性的前提条件(condition of possibility)[21]。Smith的“human sameness”和Harvey的“cosmopolitanism”都体现了“天下大同”的主张:前者倡导将具男性主义气质的“公正”(justice)和具女性主义气质的“关爱”(care)结合,而这两个关键词也发展成为道德地理研究的两大方向;后者更倾向于从地缘政治角度阐释地区不平等问题,涉及更多前人理论(尤其是哲学、社会学理论),主题更为离散。

第二类:理论探讨类论文。这类文献大部分都涉及到“远距离关怀(caring at a distance)”和“责任地理(geographies of responsibility)”。地理上一种传统的观念认为对他人的关怀和责任是一种“俄罗斯套娃模型”(Russian doll geography of care and responsibility)[17],家居于中心,地方(place/locality)在外围,国家更外围,依次类推——人们的道德责任往往对身体或情感上离自己更近的人更强,对远方他人的责任则随距离增大而层层缩减[22]。这一模型突显了道德的地域性,也呼应了苏格兰启蒙哲学家Francis Hutcheson假想的“引力模型”(gravity model):对他人的关爱随着距离衰减而增强[20]。道德地理学者们纷纷对这种传统观念进行了批判:Massey指出全球化背景下跨国跨地区的身份重构,使得政治责任不再是即时或近处的[17]。Cloke认为有一种“无意识罪过”(trespasses),即扎根于当下空间人际关系的社会经济规范的行为,由于缺乏对他人影响的思虑,制造了“日常邪恶”(ordinary evil);他认识到了隐形权力通过作用于精神世界对个体和集体行为的影响,勾勒了对未知、未见、遥远他者进行深切关怀的人文地理愿景,并就此提出了抵制极权、拥抱多元性,认知邪恶和无意识罪过、承担相应责任、介入并中止无意识罪过行为,呼吁理解隐形权力重要性,倡导广博之爱(agape),但他并没有指明认知邪恶和跳出无意识罪过的具体途径[23]。Brock认为人们对他人的基本责任感(basic obligation)不会随着距离增大而衰减,他构建了一个契约式模式(contractarian-style model)以帮助我们系统思考对非核心圈层他者的义务[22],但假想的罗尔斯①式思考试验(Rawlsian-style thought experiments)并不完全符合现实世界的实际条件,各国各社群的背景信息其实是已知公开易得的,且理论上的平权推演很难克服基于国家地域的霸权实践。以上研究多采用哲学、伦理和地理的交叉视角,行文晦涩,缺乏案例和实证依据,在实践中较难执行。

Olson等也批评了激进/批判地理学(radical/critical geography),认为不能离开人类善行和发展的基本规范去批判,压迫(oppression)和福祉(well-being)在激进地理学中并没有被很好地区分开来,质疑批判地理学的声音总是被指为主观主义、人类中心主义、本质主义和专制主义,这一立场是错误的,我们仍然需要规范性思维,在充分认识人类的基本需求和发展的基础上,去讨论政治和伦理问题。只有如此,关乎全球公平的地理学和关乎道德的哲学才能互有裨益[24]。Barnett等围绕最近二三十年出现的公平贸易、公司社会责任和可持续消费等问题,对道德消费(ethical consumption)进行了概念化,从而解析空间距离不一定会减少人们的责任感或关怀他人的能力。他们认为道德影响着人们的消费行为,商品消费的日常实践作为道德转型和政治能动性的场域,应当被重塑;对日益增长的相关实践进行评估的基础,也应当被重新概念化。他们以英国的公平贸易组织Traidcraft为案例,阐述它通过跨越不同空间,使得消费者与第三世界的生产者产生“直接”联系("geo"),通过购买道德贸易产品,消除“中间商”不公平交易。道德消费实践就在于调动各种动机、激励和意愿,发展大规模的集体行动形式,从而对强大的经济和官僚体系行为模式进行有意义的改变[25]。与其他第二类论文不同,Barnett等指出了消费可以作为道德实践的具体手段,对远距离的他者(第三世界生产者)形成关怀,一定程度上引导了实证研究的推进。

第三类:深度实证研究。Jackson等通过对英国食品行业工作者的生命史访谈,从“道德经济”(moral economy)的视角追踪鸡肉和制糖这两种对比鲜明的食品工业商品链中不同行动者表达伦理要求和道德责任的方式,发现其伦理学蕴含的时间维度和地理尺度:从时间维度上看,无论是制糖业中无意遗忘了甘蔗,割断了糖和帝国殖民史之间的关系;还是有意记忆了甜菜,重温英国农民拯救国人于海上封锁阶段的英雄史;无论是缅怀小规模木屋养鸡时代鸡肉的味道,还是遗忘了现代集约化养鸡和鸡肉消费方式的短暂发生史,都揭示了生产者和消费者选择性遗忘和记忆的共同特征。从地理尺度上看,连接和非连接、可见和不可见是产生对远距离他者不同道德责任感的因素:制糖生产者很少让消费者了解制作蔗糖的复杂工艺过程,从而无法让消费者产生与特定地域的连接;同时,糖与鸡肉是不同类型的“不可见”食物,前者太日用家常,后者生产太集约——他们由此阐明了为什么道德和市场并非一对互斥的概念,倡导通过道德经济使两者得以兼容发展[26]。Jackson等人的研究对Young[27]和Massey[17]的研究做出较多回应:我们对空间上并未直接连接的他处负有责任,通过购买行为连接全球市场的实践,塑造了集体意义上的政治责任,从而勾勒出“连通性政治”(a politics of connectivity)图景,道德经济和政治经济因此关联紧密。

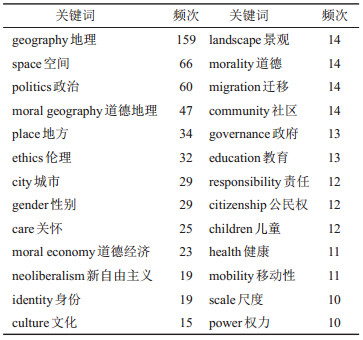

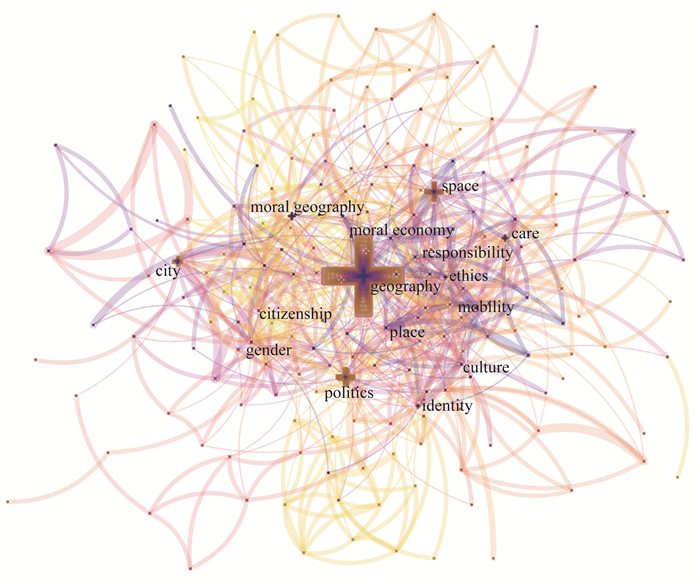

3.2 道德地理研究关键词和主题分析关键词是文章核心内容的浓缩及提炼,反复出现的关键词体现了该领域的研究热点。关键词共现频次代表了一篇文献给出的几个关键词的关联,统计一组文献的主题词两两之间在同一篇文献出现的频率,便可形成关键词互相关联的共现网络图谱。道德地理关键词共现分析图谱如图 3所示。关键词频次结果如表 4所示,出现频次最高的关键词是地理(geography),为159次;其次还有空间(space)、政治(politics)、道德地理(moral geography)、地方(place)、伦理(ethics)等26个频次在10以上的关键词,成为图谱中较为显著的节点。这些关键词涵盖了道德地理的研究方向,可以从远距离的关怀与责任、道德经济与道德消费、地方政治中的不平等与权利问题三个方面阐释道德地理的研究主题。

|

图 3 道德地理关键词共现图谱 Fig.3 The Co-occurring Keywords Map of Moral Geography 注:每一节点代表一个关键词,节点与节点间的连线表示关键词的共现关系,不同颜色表示不同年份的主要关键词。节点越大,说明该关键词出现的频次越多;节点与其他节点的连线越多,说明该关键词与其他关键词的关系越紧密。 |

| 表 4 道德地理研究重要关键词 Tab.4 The Important Keywords of Moral Geography Studies |

关怀具有空间广泛性和社会公共性[28],这种特性导致我们可以将关怀延伸到远方的他人。Massey的“责任地理”理念通过空间关联思考我们的日常生活如何与遥远的不平等连接在一起,将责任扩展到了家庭和地方之外。任何地方和空间身份都和世界上的其他地方相关联,“地方”是关系的产物,也是构成自身和“全球”的更广泛权力格局中的节点。空间之间的关联性大小取决于每个地方不同的全球化程度及其与全球“连通性政治”关联的强弱程度[17]。Lawson的“关怀伦理”始于相互联系的社会本体论,倡议在空间上建立了相互依存的广泛联系。由于市场关系蔓延至社会福利本该优先于利润的领域(如医疗保健、老年人护理、环境保护和教育等领域),产生了新的地理不平等,反映在谁被关怀、谁去关怀的现实变化。个人主义、平均主义、普遍主义和(新)自由主义等奉行社会围绕市场效率运行、竞争和万物都须“正确”标价等原则,这些都被“关怀伦理”质疑。在私有化领域,我们建构了需要被关怀的人的类型(老弱病残),而忽略了我们所有人都需要提供关怀和被关怀的事实[1]。关怀不是一种单独的关系,而是所有重要社会关系的特有现象,因而关怀不仅是私人事务也必然是公共事务,不仅要关心近处也要关怀远处的陌生人。

一方面,道德地理将关怀研究延伸至远方的他者,考虑一些特定的少数群体或距离我们较远的社会群体(如老人、儿童、乡村居民、侨民等)的关怀需求。Parr等关注乡村和偏远地区有精神健康问题的人群,通过这些人群及其(非)正规照料者的生活现状,发现乡村这种近邻社会的性质本身不利于为有精神健康问题的人及其照料者提供包容环境,反向说明“关怀”的情感与距离远近无关[29]。Ho等希望通过关怀伦理理念重塑“侨民战略”(diaspora strategies),提出侨民战略的切入点要支持服务于公共利益的关怀关系,侨民输出国在道德上有必要支持对侨民的远距离关怀[30]。

另一方面,关怀与责任的话题还引申至非人(动物、环境等)的层面。学者们考虑人与动物对地理空间的共同建构并产生相互关怀和伦理关系[31]:比如Gillespie等通过研究无家可归者和流浪狗相互依存的“救赎纽带(redemptive bonds)”,认为这些生活在街头的多物种关怀关系打破了一系列的传统惯习和观念,包括人类以何种方式与其他物种生活、谁有能力给予关怀、如何理解家庭、公民身份和责任等概念,由女性主义关怀(feminist care)视角分析贫穷与情感、体验的关联性,基于意惹情牵的同理心(entangled empathy)提出多物种相互关爱籍以对抗暴力的集体政治[32]。Connolly研究了马来西亚乔治镇金丝燕养殖业的道德景观,饲养者为了商业利益而诱导金丝燕进行“非自然”繁殖这一行为引起了道德争议,反思了人与动物在城市中共生的关系,指出景观不仅反映了人类利益,也强调了非人类在改变城市形态、美学和日常生活中的关键作用[33]。Taylor等在“海豚辅助治疗”(DAT,Dolphin-Assisted Therapy)项目的背景下追溯了海豚与人类关系的谱系,理解人类、海豚及其他行为者构建的相互关怀的空间,认为相互关怀的关系模式是DAT项目的核心,在这种模式下,多物种间的“动物乌托邦”(zootopias)得以发展,这对在快速变化的世界中保护和恢复物种具有重要意义[34]。

学者们还在不同空间尺度上关注环境公平与气候正义问题。Lejano等研究了有害土地产生空气毒素的空间分布不平等(即环境公平问题),聚焦国家作为监管机构的作用,认为空间不平等问题源自监管国家(regulatory state)制定的中立规则,因此他们提出可改革监管国家体制,取而代之以本质上是关系性、情境性、更关注弱者需求的“关怀国家”(caring state),通过相互关怀的结构以解决空间不平等问题[35]。Bailey指出气候正义要和已有气候政治下其他关乎公正的诉求(比如自由选择)和政策和谐共存;他还通过澳大利亚的碳定价争议,研究争议双方如何使用气候正义的观点来支持他们的话语:支持者基于远距离责任宣称澳大利亚通过碳定价政策来履行减少碳排放的国际义务,而反对者则关注碳定价策略在社会空间上影响了澳大利亚地区家庭和社区的能源分配。他由此强调了从国际到地方不同行动主体理解下气候正义的多义叙事(multivalent justice narratives)[36]。Dunnett探讨了光污染与英国景观道德地理的联系,提出地理学家已经开始将黑夜景观理解为情感相遇的场所,因此光污染被视为对晴朗夜空和神圣天象的威胁,这与早年对城市扩张的抗议相呼应:由于夜间乡村在本质上被定性为黑夜空间,反对光污染也是对乡村景观的保护[37]。Whitehead认为,可持续区域及其发展特别强调不同区域空间之间存在从跨境污染、经济竞争到社会剥削的全球社会、经济和环境联系,要认识到个别区域决策和行动的更广泛影响,将区域道德地理置于一套更广泛的相互关联的社会生态尺度之中考量[38]。

这一系列对关怀和责任的思考,都体现出地理学家的区域和全球视野,将关怀关系延伸至非地域中心主义和非人类中心主义的研究,也体现了地理学家在专业实践中承担的社会责任。

3.2.2 道德经济与道德消费“道德经济”这一概念历史悠久,最早可追溯至18世纪中叶亚当·斯密的基本经济思想。他在《道德情操论》(The Theory of Moral Sentiments)中声称经济关系不能与我们今天通过信任和互惠表达同情同理(sympathy)的道德观念相分离[39]。这一观点受到了许多经济学家的认同[40]。英国历史学家Thompson第一次系统地提出和阐述了“道德经济”这一概念,用它来分析英国18世纪的粮食暴动现象[41]。道德经济研究道德规范如何影响和建构各种类型的经济活动,以及这些规范如何受到经济压力的破坏或强化[42]。道德经济的内涵后来逐渐延伸为“不同阶级的互惠”和“中上层阶级的赠予”[43]。

经济地理学家关注伦理道德如何影响各种生产—消费网络。DuPuis等通过研究食品系统的生产消费网络,呼吁对地方主义政治的反思(a reflexive politics of localism),认为不应过分强调食品生产和消费的本地化(如“回家吃饭”)对环境可持续和社会正义的作用。农业食品研究应从“新尺度政治”(NPS, new politics of scale)研究中得到启示,地方主义要与其地理上的空间规模和尺度等级规模相匹配[44]。他们承袭了Massey“地方是关联空间中之节点”的概念[17],认为地方关联性动态性的分析框架在农业食品研究中会有更大的用武之地。Lee强调了经济地理的社会性,提出基于知识和地位相互交换为传统的“关心型经济地理学(economic geographies of regard)”:他通过对英国小型园艺苗圃的生产和消费分析,探索了经济的关怀性(the regard of economy),认为生产者和消费者通过对园艺专业知识的分享和对园艺事业的热爱等社会关系的建立,可以构建有别于完全以资本主义和市场化为主导的另一种经济空间[45]。Jackson等通过对英国食品行业工作者的生命史访谈,从地理学角度为道德经济和消费的研究提供了新的视角与方法,即时空维度的探索[26]。

消费在地理学视域下的道德、伦理和责任研究中占有中心地位[46, 47]。地理学界对道德消费主要有两个尺度的研究:一是消费者在日常生活消费行为中对道德问题的关注,涉及到环境污染、动物实验及商品链中的人权问题;二是将道德消费嵌入发达国家和第三世界国家的二元国际贸易格局中,涉及到公平贸易的理念,即发达国家“道德消费者”购买的产品应当由第三世界国家的生产者在良好工作条件和获得公平利益的前提下所提供[48, 49]。

总而言之,无论是道德经济还是道德消费,地理学家多将其与“远距离的关怀与责任”相关联,从各种空间尺度上研究生产者与消费者的远距离责任意识,探讨他们在生产和消费活动中虑及远方的人和非人(动物、环境等)的能力。

3.2.3 地方政治中的不平等与权利问题不同于传统的地缘政治话题,地方政治研究主要着眼于地方本身对政治的作用及其形成的地方政治特性[50-52]。对道德的关注建立在全球化带来的不平等格局之下。一方面,经济不平等引起了学者们的关注,西方新自由主义环境下的一系列政策制度加剧了贫富差距,如Katz将全球南方的债务结构调整与该区域妇女健康状况恶化联系起来[53]。另一方面,全球性别和种族的不平等,促使地理学家探讨性别不平等、种族冲突及其如何被嵌入地方和地方之间更广泛的政治联系中去:Cloke提出人文地理学发展道德伦理立场的必要性[23];McDowell以此论点为基础,讨论了全球和国家政治中新自由主义意识形态霸权背景下英国劳动力市场男女地位的差异[54]。Mackintosh等认为地理和空间强调了性别意识并强化了性别展演,他们通过对19世纪北美共济会神庙的研究,发现该场所是一个驯化了的男性空间,大量的资产阶级男性(和女性)在此表现出一种独有的男性道德地理(masculine moral geography)[55]。Gökarksel等则通过土耳其穆斯林男子气概研究,揭示身体化实践如何刻画伊斯坦布尔和科尼亚这两座不同城市的道德空间和道德地理[56]。Amin从地方、社会、政治等角度分析2001年英国发生多起种族骚乱事件的成因,并探讨了地方内部跨文化理解和对话的可能性[57]。这一系列的不平等问题,多数由地方政治或地方政策导致,因此地理学家呼吁建立新型的政治形态,提出了“连通性政治” [17]或“相互关系的政治” [57],考虑建构更广泛空间领域内的政治关系,这种政治“超越了地方的大门而面向大门外的陌生人”[17]。道德地理也涉及到公民权的问题,与霸权相对,权利的语境蕴含着个人为了保护自己而对抗他人和国家不平等政治的行动资格,如果地理上的不平等没有越来越严重的话,一种对应着资本全球化的无地方性、无空间性的(公民)权利应该出现[58]。

4 Sack的道德地理经典理论及其与其他文献的对比笔者根据已有文献的关联式研读发现,美国地理学家Robert Sack发表过关于道德地理理论的系列论著[59-63],对道德地理学发展做出了巨大贡献[64]。从CiteSpace分析的直观结果上来看,他的论著未能成为高引文献,颇令人费解。本部分试图解析Sack关于道德地理的思想内涵,比较他与其他高引文献观点的异同,以理解为何他的研究思想未被后来的研究者所批判和继承。

4.1 Sack关于道德的地理理论的核心思想Sack在康德的假言和定言哲学思想②以及段义孚的人本主义思想基础上,提出了有关道德的地理理论,基于真善普世共存的假想,聚焦于地方的道德质量,认为地方(空间)也有善恶之分,因为它允许或阻止了某些事情的发生。比如,类似集中营、奴隶制南方庄园这样的地方是不道德、非良善的。Sack认为地理问题揭示了人类的本性,其核心原因是:人类无法接受现实的本来面目,于是按照现实应该怎样的认知,一次又一次地创造地方并改变现实,不断创造和改变景观[61]。地理事关人类怎样转变地球使之成为家,它是改变地球的工具,并需要利用地方去实施这种改变。基于地理的立场去评价地方、判断对错,构成道德的地理理论基础。地理提供了两种路径去评价地方道德问题,一种是有关真理的工具地理判断,另一种是有关良善的内在地理判断[60]。

4.1.1 工具地理判断工具地理判断(instrumental geographic judgments)认为地方是实现真(the real)善(the good)的工具,每一地方内相对也总存在着真、善、正、美。地方通过我们的主观能动产生效果,如果没有地方,我们就不能有效地进行活动,地方作为工具必不可少,就像我们可以说语言是人类为了交流而使用的工具一样[62]。Sack提出要从地方的要素水平和地方的美德水平两个方面来考察其结构和动力机制。他将地方比喻成类似织布机的形态,帮助我们把自然和文化编织在一起,其中文化又分为社会关系和意义,任何地方都是自然、社会关系和意义三个要素的结合,每一个地方都以不同比例编织三要素[61]。笔者以学生上课的教室为例,教室内的光、热、能量是自然要素;学生和老师之间的聚集和交往属于社会关系要素;学生为了求知这一意义聚合在教室这个“地方”构成意义要素。地方的三个要素分别对应地方的三种美德(virtues):意义(meaning)要素对应追求真理(truth)的美德;社会关系(social relations)要素对应秉持正义(justice)的美德;自然(nature)要素对应顺应自然(the natural)的美德。地方的三个要素及三种美德的任何一项都不能孤立存在,它们在地方之间通过空间相互作用,组合及其重点会随着时间、空间和人类意图及事业的变化而变化,组合的效度由其帮助实现地理能动者目标的程度来判定,越能帮助地理能动者实现事业目标,地方的要素和美德水平越高。因此,道德的工具地理判断的准则业已建立:①地方的存在是否有利于人类的地方事业。②特定地方的效度取决于自然、社会关系和意义三要素的组合水平(也即地方结构和动力机制)是否有利于地方事业。③三要素在地方内外部的流动是否有利于这一地方嵌入上层系统的更大事业。当地方的结构和动力机制有利于巩固当地事业时,工具地理判断会认为这一地方是道德的。

4.1.2 内在地理判断在工具地理判断中,良善(the good)是相对的,因为它为特定主体的项目服务。Sack以铁幕政策为例,说明不同的价值体系中对同一事物有完全不同的评价,因为不同地域的价值判断不同。但和康德一样,他认为存在绝对的良善或道德,是不依托于特定项目或主体的具有普适性的评价准则,也即符合“对绝大多数人来说,是最大的良善”。内在地理判断(intrinsic geographic judgments)即为制定不随特定项目而变化的评价地方道德的普适性准则而服务。良善有两种重要特质(价值观),一是对本真世界(the real)感知的延展和提升的价值,二是保有差异化和多元性的价值:①对本真世界感知的延展和提升的价值,或是“透视真相”的价值,是内在地理价值判断的基石,它有助于培养我们推理和追求真相的智力能力——在本真真实的地方,每个人都被给予最大机会去了解并扩展他的智力边界;②保有差异化和多元性的价值意味着道德的意义在于倡导更差异化、多元化、丰富而多彩的现实世界,建构更多异质而有趣的地方[60]。Sack认为我们之所以创造地方,是因为我们自认应该创造这些地方,而“应该”是一个道德问题,将“应该”的假设明确为以上述两大内在良善标准为指导,就为我们提供了一个通往真实和良善的地理指南[63]。

真实和多元两大特征相辅相成,是我们作为人类所崇尚的良善品质:正是因为地理现实无穷无尽的多元、多彩、丰富,才激励着我们不断去寻求真相和真实,而同一、黯淡、空洞的世界不会刺激我们去不懈地发现真实。Sack以集中营为例说明两大特征对于评判地方的重要意义。集中营实行的种族大清洗大灭绝,是反人类反多元世界的,它既隔绝真实认知又旨在消灭多元,因而集中营是邪恶的地方。但仅从集中营屠杀犹太人不就可以认定它是邪恶之所吗?为什么必须如此大费周折地去寻找评判依据?须知,大多数地方并非可以如此非黑即白地明确给予评判。Sack强调认知真实这一价值的关键点在于:①大多数邪恶来源于缺乏真实认知(如对犹太人的认知);②认知对于把道德关注从只聚焦他人(公正问题)转移到对真理和自然的多重聚焦具有重要意义。道德的地理理论(geographical theory of morality),和大多数地理中的道德讨论不同之处在于,它不是始于公正(justice),而是始于对意义和自然的探讨,因为这两者才是理解真实和良善的方法。Sack还补充到,可以存在暂时的真相屏蔽或模糊,因为有时不到整个过程全部成功完成,真相无法被了解;秉持这两大价值是要能使真相最终大白于天下,且涉及其中的人对此心甘情愿[60]。

道德地理理论提供了一个评判依据,判断特定的地方或者项目是否遵循着正确的方向前进。在内在地理判断地方的两大标准中,真实价值珍视我们创造的地方如何贡献于整体或世界,多元价值鼓励我们去创造更丰富而复杂的地方及地方间的关系。以两大标准来评价,铁幕政策明确不符合这一要求,最终它也无益于世人了解世界真相;又如,一处文化飞地可能有益于整体多样性,但它会制造迷信狭隘,分裂陌生人并孤岛化其内部成员,割裂他们同外部世界的联系,妨碍他们认知真实。

Pow[65]曾采用Sack的理论框架,批判性地审视封闭式社区的地理—道德维度,论证了封闭式社区如何成为对新自由主义和私有化城市空间的道德内容进行批判性反思的关键场所。从工具地理判断角度,封闭式社区可以被视为有效的空间工具,促进住房的有效市场分配以及个人自由,通过维持高度隔离和强化的城市环境,将不同社会背景和收入群体的人隔离开来,它维护了中产阶级居民在封闭社区中的特权地位,但却忽视了覆盖更广泛的社会关怀。从内在地理判断角度,即使封闭式社区提供了住宅组合的多样性,但这些充其量只是一种被操纵的多样性形式,事实上在封闭式社区内,无家可归、贫困、犯罪等现实情况被有意地隐藏起来,不被居民关注,封闭式社区有可能降低和阻碍人们对本真世界的感知[65]。

Sack详细解读了建立道德地理理论的必要性,并说明了如何应用这些标准来评判地方。他通过道德地理理论指出了判断善恶的标准和路径:由于工具地理判断是相对的、有利于地方能动主体的,而内在地理判断是绝对的、普适的,所以,当我们把内在地理价值观融入地方项目实施,并使工具性地理判断趋同于内在地理判断时,就能取得道德进步[60]。

4.2 Sack理论与CiteSpace文献分析结果的对比Sack认为,大多数地理上关于道德的讨论几乎完全集中在公平正义的问题上,就像这些理论适用于商品和资源的获取和分配的公平性一样;但正义只是道德地理的一部分,并不能代表道德的全部,地方应是对应意义、社会关系和自然三要素的三种美德(追求真理、秉持正义和顺应自然)的结合。在这种道德地理理论下,明确建立起对地方道德评价的普适标准和应用路径,是Sack的道德地理理论与CiteSpace道德地理高被引和高中心性文献内容的根本差异。这种差异具体体现在以下两个方面:

第一,差异化的研究主体。道德地理的研究既关注“人的道德”,也关注“地方的道德”。CiteSpace分析结果的研究主体强调“人”,即人的感觉和人类活动,更关注我者和他者的道德及人类各种政治、经济活动的(非)正义性。Sack的研究主体侧重“地”,他全面综合地关注了地方的道德,并且主张用这种道德标准去衡量“地”上的“人”类活动,以达到人地和谐、“地”促“人”良善的目的。

第二,差异化的研究尺度。道德地理的研究既关注全球背景下人的道德和距离的关系,也关注某一个地方的道德性。CiteSpace分析结果关注广泛空间内的道德规范,在全球、区域、距离、空间等框架中讨论道德的重构,把“地方性”延伸到“全球性”,是“道德的地理”。Sack的理论在地理判断评价中体现出“二元道德论”[66],是一个普适性的道德地理理论,可用于具体地方的地理道德评价,从而指导如何我们创造更好的地方,是“地理的道德”。

此外,CiteSpace的分析结果和Sack的地理理论也有共通之处。他们都是赞成人性同一的世界主义者,全球空间共享的思想使得利他给予和天下大同的地理愿景及其构想普遍呈现在这些研究中。Smith提出的“极简或普适道德”和“厚重或地方道德”基本可以与Sack倡导的“内在地理判断”和“工具地理判断”相对应。Sack认为内在地理判断扩大了民主的作用,民主是达成地方良善的必要社会政治机制,这种民主观主张地方要有灵活的政治边界,对移民开放,扩大公共事物的范围[62],这也与关怀伦理、责任地理的理念所要表达的“超越了地方大门而面向大门外的陌生人”的政治诉求相似。

5 结论与启示 5.1 结论本文通过检索WOS数据库中关于道德地理的文献源,运用可视化引文计量软件CiteSpace对道德地理文献进行统计分析和引文内容挖掘,在文献共被引分析和关键词共现分析的基础之上,串联各主题文献,对西方道德地理学研究进行梳理评述。同时,人工检索梳理道德地理学家Sack的经典理论,与CiteSpace分析得出的结果对比分析,探寻道德地理学的内涵与研究方向。

文章得出以下结论:①道德地理的研究整体呈波动上升趋势,数量不多但仍然受到了地理学核心专业期刊的兴趣和重视;②西方道德地理的理论发展脉络和理论构建大致沿两条平行脉络而进行:一条聚焦在全球地理范围内的道德和正义问题,另一条侧重于对具体地方的道德评价和建构上;③在第一条的理论发展路径上,通过CiteSpace分析得到8篇高中心性文献和5篇高突现性文献,体现出关怀、伦理、道德、责任是道德地理学研究的主要话题,而这些话题可以进一步归结为正义议题;④从第一条道德地理知识的演进脉络中,发现道德地理融入了社会学、经济学、政治学等多学科研究,围绕远距离的关怀与责任、道德经济与道德消费、地方政治中的不平等与权利问题展开讨论,体现了人文地理学科的交融性;⑤Sack提出的工具和内在地理判断为地方的地理道德评价构建了“二元道德论”的理论基础,构建了道德地理理论发展的第二条脉络。与其他学者研究的最大差异在于,其他地理学者关于道德的讨论几乎完全集中在正义的问题上,而Sack认为正义只是道德地理的一部分——只有追求真理、秉持正义和顺应自然三种美德齐全的“地方”,才是有道德的“地方”,这三种美德也成为工具性地方道德评价的标准;而内在地方道德评判坚持真实性和多元化两大标准,聚焦地理如何才能推动终极的道德进步。

5.2 启示国内有关道德地理的研究屈指可数,学者们涉足空间道德及地方道德、古村落的公民权问题[67-70]。总体来看,在道德地理研究中,远距离关怀(即人对远距离他者的道德、关怀、责任)一直被强调,但对Sack更为全面的道德地理理论却鲜有实证应用。究其原因,一方面是因为Sack理论的高度抽象和隐晦难解,其论著甚少举例,思辨和自悟内容较多;另一方面在于他试图建构普适的空间道德评判标准,基于这一理论框架的实证研究结论可能被指为“政治不正确”。但Sack的理论为评判地方道德提供了全面、明确而实用的标准,值得被后续研究发展和深化。

本文为国内道德地理研究得出如下启示:①批判性理解西方道德地理演进过程与研究成果,更多致力于研究基于中国伦理道德的道德地理理论体系,形成有利于中西对话的比较研究和理论成果。Sack的内在地理判断源于康德的哲学思想,而中国的孔孟老庄哲学中皆蕴含关于良善的精妙论述,尤其是“天人合一”等思想非常融洽于Sack的地理道德追求,是值得好好挖掘的本土道德地理“元理论”根基;②西方道德地理中的远距离关怀视角,为我国在工业地理、贸易地理、城乡规划、旅游地理等多个应用领域融入对“远方他者”责任的面向提供了理论基础,与当下中国倡导建立“人类命运共同体”的价值观不谋而合;③在被低估的理论视角下进行扎实的实证和案例研究,可能实现新的理论创新,推动实践进步。Sack提出的道德地理框架适合评价一个地方的道德水平,以工具地理判断和内在地理判断两种路径为基础,构建具体地方的地理道德评价体系和指标,可以解决地方道德退步的现实地理难题。

尽管CiteSpace作为知识探索与分析的有效工具,可以帮助我们从海量文献中快速获取有益知识,厘清一个研究领域的概貌,但是由于WOS文献数据库本身存在数据不完善和技术手段局限等原因,导致分析结果存在偏差。虽然Sack的论著并未被后来的实证主义研究者们所理解和接受,但是这并不能影响它们成为道德地理经典的“一家之言”。这从另一方面启示我们,不能迷信知识图谱等工具软件带来的大数据,高质量的人工检索和阅读仍是文献研究的必然路径。

注释:

① John Rawls(1921-2002),美国政治哲学家、伦理学家,代表著作有A theory of Justice(1971),Political Liberalism(1993),Justice as Fairness(2001)。

② 康德的定言命令(categorical imperative)是其伦理学原则中用以表达普遍道德规律和最高行为原则的术语,又译“定然律令”或“绝对命令”。“命令”即支配行为的理性观念,其表述形式有假言和定言两种。

| [1] |

Lawson V. Geographies of care and responsibility[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2007, 97(1): 1-11. DOI:10.1111/j.1467-8306.2007.00520.x |

| [2] |

庄晓平, 尹书华, 朱竑. 旅游发展对古村落村民公民性建构的影响——以开平古碉楼群为例[J]. 地理学报, 2018, 73(8): 1571-1585. [Zhuang Xiaoping, Yin Shuhua, Zhu Hong. The impact of tourism development on the construction of citizenship for ancient village residents in rural China: The case study of Kaiping Diaolou Complex[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(8): 1571-1585.] |

| [3] |

Harman J R, Harrington J A, Cerveny R S. Balancing scientific and ethical values in environmental science[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1998, 88(2): 277-286. DOI:10.1111/1467-8306.00094 |

| [4] |

Smith D M. Geography and ethics: How far should we go?[J]. Progress in Human Geography, 1999, 23(1): 119-125. DOI:10.1191/030913299674152414 |

| [5] |

Driver F. Moral geographies: Social science and the urban environment in mid 19th century England[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1988, 13(3): 275-287. DOI:10.2307/622991 |

| [6] |

Matless D. Moral Geography in Broadland[J]. Ecumene, 1994, 1(2): 127-155. DOI:10.1177/147447409400100202 |

| [7] |

Matless D. Moral geographies of English landscape[J]. Landscape Research, 1997, 22(2): 141-155. DOI:10.1080/01426399708706505 |

| [8] |

Matless D. Moral geographies[M]//Gregory G, Johnston R, Pratt G, et al. The Dictionary of Human Geography (5th Edition). Singapore: Wiley-Blackwell, 2009: 478.

|

| [9] |

Jackson P. Social disorganization and moral order in the city[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1984, 9(2): 168-180. DOI:10.2307/622167 |

| [10] |

Jackson P, Smith S J. Exploring Social Geography[M]. London: Allen & Unwin, 1984: 66.

|

| [11] |

Jackson P. Maps of Meaning: An Introduction to Cultural Geography[M]. London: Unwin Hyman, 1989: 100.

|

| [12] |

Ley D. Co-operative housing as a moral landscape: Re-examining 'the postmodern city'[M]//Duncan J, Ley D. Place/Culture/Representation. London: Routledge, 1993: 128-148.

|

| [13] |

Holmes A P, Grimwood B S R, King L J. Creating an indigenized visitor code of conduct: The development of Denesoline self-determination for sustainable tourism[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2016, 24(8/9): 1177-1193. |

| [14] |

Ogborn M, Philo C. Soldiers, sailors and moral locations in nineteenth-century Portsmouth[J]. Area, 1994, 26(3): 221-231. |

| [15] |

Proctor J D. Whose nature? The contested moral terrain of ancient forests[M]//Cronon W. Uncommon Ground: Rethinking the Human Place in Nature. New York: W.W. Norton, 1995: 269-297.

|

| [16] |

Smith D M. Geography and moral philosophy: Some common ground[J]. Philosophy & Geography, 1998, 1(1): 7-33. |

| [17] |

Massey D. Geographies of responsibility[J]. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 2004, 86(1): 5-18. DOI:10.1111/j.0435-3684.2004.00150.x |

| [18] |

Popke J. Geography and ethics: Everyday mediations through care and consumption[J]. Progress in Human Geography, 2006, 30(4): 504-512. DOI:10.1191/0309132506ph622pr |

| [19] |

Popke J. Geography and ethics: Spaces of cosmopolitan responsibility[J]. Progress in Human Geography, 2007, 31(4): 509-518. DOI:10.1177/0309132507077090 |

| [20] |

Smith D M. Moral Geographies: Ethics in a World of Difference[M]. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000: 1-235.

|

| [21] |

Harvey D. Cosmopolitanism and the Geographies of Freedom[M]. New York: Columbia University Press, 2009: 1-283.

|

| [22] |

Brock G. Does obligation diminish with distance?[J]. Ethics, Place and Environment, 2005, 8(1): 3-20. DOI:10.1080/13668790500115607 |

| [23] |

Cloke P. Deliver us from evil? Prospects for living ethically and acting politically in human geography[J]. Progress in Human Geography, 2002, 26(5): 587-604. DOI:10.1191/0309132502ph391oa |

| [24] |

Olson E, Sayer A. Radical geography and its critical standpoints: Embracing the Normative[J]. Antipode, 2009, 41(1): 180-198. DOI:10.1111/j.1467-8330.2008.00661.x |

| [25] |

Barnett C, Cloke P, Clarke M, et al. Consuming ethics: Articulating the subjects and spaces of ethical consumption[J]. Antipode, 2005, 37(1): 23-45. DOI:10.1111/j.0066-4812.2005.00472.x |

| [26] |

Jackson P, Ward N, Russell P. Moral economies of food and geographies of responsibility[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2009, 34(1): 12-24. DOI:10.1111/j.1475-5661.2008.00330.x |

| [27] |

Young I M. From guilt to solidarity: Sweatshops and political responsibility[J]. Dissent, 2003, 50(2): 39-44. |

| [28] |

Kelly P. The geographies and politics of globalization[J]. Progress in Human Geography, 1999, 23(3): 379-400. DOI:10.1177/030913259902300303 |

| [29] |

Parr H, Philo C. Social geographies of rural mental health: Summary report[J]. Social & Cultural Geography, 2003, 4(4): 471-488. |

| [30] |

Ho E, Boyle M, Yeoh B. Recasting diaspora strategies through feminist care ethics[J]. Geoforum, 2015, 59(1): 206-214. |

| [31] |

Buller H. Animal geographies Ⅲ: Ethics[J]. Progress in Human Geography, 2015, 40(3): 422-430. |

| [32] |

Gillespie K, Lawson V. 'My Dog is My Home': Multispecies care and poverty politics in Los Angeles, California and Austin, Texas[J]. Gender, Place & Culture, 2017, 24(6): 774-793. |

| [33] |

Connoll C. 'A place for everything': Moral landscapes of 'swiftlet farming' in George Town, Malaysia[J]. Geoforum, 2016, 77(1): 182-191. |

| [34] |

Taylor C S, Carter J. Care in the contested geographies of DolphinAssisted Therapy[J]. Social & Cultural Geography, 2020, 21(1): 64-85. |

| [35] |

Lejano R, Funderburg R. Geographies of risk, the regulatory state, and the ethic of care[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2016, 106(5): 1097-1113. DOI:10.1080/24694452.2016.1179565 |

| [36] |

Bailey I. Spatializing climate justice: Justice claim making and carbon pricing controversies in Australia[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2017, 107(5): 1128-1143. DOI:10.1080/24694452.2017.1293497 |

| [37] |

Dunnett O. Contested landscapes: The moral geographies of light pollution in Britain[J]. Cultural Geographies, 2015, 22(4): 619-636. DOI:10.1177/1474474014542746 |

| [38] |

Whitehead M. From moral space to the morality of scale: The case of the sustainable region[J]. Ethics Place & Environment, 2003, 6(3): 235-257. |

| [39] |

Smith A. The Theory of Moral Sentiments[M]. Beijing: The Commercial Press, 2015: 7-9.

|

| [40] |

Polanyi K. The Great Transformation[M]. Frankfurt: Suhrkamp, 1978: 45-80.

|

| [41] |

Thompson E P. The moral economy of english crowd in the 18th century[J]. Past and Present, 1971, 50(1): 76-136. DOI:10.1093/past/50.1.76 |

| [42] |

Sayer A. Moral economy and political economy[J]. Studies in Political Economy: A Socialist Review, 2000, 61(1): 79-103. DOI:10.1080/19187033.2000.11675254 |

| [43] |

梁文静. 公益组织的道德经济——以美国中镇仁人舍为个案[J]. 青海民族研究, 2017, 28(2): 28-32. [Liang Wenjing. Moral economy of nonprofit organizations: The case of middletown habitat for humanity, U.S.A.[J]. Qinghai Journal of Ethnology, 2017, 28(2): 28-32.] |

| [44] |

DuPuis E M, Goodman D. Should we go 'home' to eat? Toward a reflexive politics of localism[J]. Journal of Rural Studies, 2005, 21(3): 359-372. DOI:10.1016/j.jrurstud.2005.05.011 |

| [45] |

Lee R. Shelter from the storm? Geographies of regard in the worlds of horticultural consumption and production[J]. Geoforum, 2000, 31(2): 137-157. DOI:10.1016/S0016-7185(99)00036-6 |

| [46] |

Jackson P. Consumption and identity: The cultural politics of shopping[J]. European Planning Studies, 1999, 7(1): 25-39. DOI:10.1080/09654319908720498 |

| [47] |

Hartwick E. Towards a geographical politics of consumption[J]. Environment and Planning A, 2000, 32(7): 1177-1192. DOI:10.1068/a3256 |

| [48] |

Strong C. Features contributing to the growth of ethical consumerism-a preliminary investigation[J]. Marketing Intelligence and Planning, 1996, 14(5): 5-13. DOI:10.1108/02634509610127518 |

| [49] |

Doherty B, Smith A, Parker S. Fair Trade market creation and marketing in the Global South[J]. Geoforum, 2015, 67(1): 158-171. |

| [50] |

Johnston R J. A Question of Place: Exploring the Practice of Human Geography[M]. Oxford: Blackwell, 1991: 1-37.

|

| [51] |

刘云刚. 中国政治地理学研究展望[J]. 人文地理, 2009, 24(2): 12-16, 28. [Liu Yungang. A Research perspective on Chinese political geography[J]. Human Geography, 2009, 24(2): 12-16, 28. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2009.02.003] |

| [52] |

刘云刚, 安宁, 王丰龙. 中国政治地理学的学术谱系[J]. 地理学报, 2018, 73(12): 2269-2281. [Liu Yungang, An Ning, Wang Fenglong. The outline and genealogy of Chinese political geography[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(12): 2269-2281. DOI:10.11821/dlxb201812001] |

| [53] |

Katz C. On the grounds of globalization: A topography for feminist political engagement[J]. Signs, 2001, 26(4): 1213-1234. DOI:10.1086/495653 |

| [54] |

McDowell L. Work, workfare, work/life balance and an ethic of care[J]. Progress in Human Geography, 2004, 28(2): 145-163. DOI:10.1191/0309132504ph478oa |

| [55] |

Mackintosh P G, Forsberg C R. Performing the lodge: Masonry, masculinity, and nineteenth-century North American moral geography[J]. Journal of Historical Geography, 2009, 35(3): 451-472. DOI:10.1016/j.jhg.2008.08.004 |

| [56] |

Gökarksel B, Secor A J. Devout Muslim masculinities: The moral geographies and everyday practices of being men in Turkey[J]. Gender, Place & Culture, 2017, 24(3): 381-402. |

| [57] |

Amin A. Ethnicity and the multicultural city: Living with diversity[J]. Environment and Planning A, 2002, 34(6): 959-980. DOI:10.1068/a3537 |

| [58] |

Low N, Gleeson B. Geography, justice and the limits of rights[M]//Proctor J D, Smith D M. Geography and Ethics: Journeys in a Moral Terrain. London: Routledge Press, 1999: 30-44.

|

| [59] |

Sack R D. Homo Geographicus[M]. London: John Hopkins University Press, 1997: 1-292.

|

| [60] |

Sack R D. A sketch of a geographic theory of morality[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1999, 89(1): 26-44. DOI:10.1111/0004-5608.00129 |

| [61] |

Sack R D. The geographic problematic: Empirical issues[J]. Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography, 2001, 55(1): 107-116. |

| [62] |

Sack R D. The geographic problematic: Moral issues[J]. Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography, 2001, 55(3): 117-125. DOI:10.1080/002919501753129871 |

| [63] |

Sack R D. A Geographical Guide to the Real and the Good[M]. London: Taylor & Francis, 2003: 3-40.

|

| [64] |

Cutchin M P. Ethics and geography: Continuity and emerging syntheses[J]. Progress in Human Geography, 2002, 26(5): 656-664. DOI:10.1191/0309132502ph393pr |

| [65] |

Pow C P. 'Good' and 'Real' places: A geographical-moral critique of territorial place-making[J]. Geografiska Annaler Series B: Human Geography, 2009, 91(2): 91-105. DOI:10.1111/j.1468-0467.2009.00308.x |

| [66] |

Barnett C. Geography and ethics Ⅲ: From moral geographies to geographies of worth[J]. Progress in Human Geography, 2013, 38(1): 151-160. |

| [67] |

成志芬, 周尚意, 张宝秀. "乡愁"研究的文化地理学视角[J]. 北京联合大学学报(人文社会科学版), 2015, 13(4): 64-70. [Cheng Zhifen, Zhou Shangyi, Zhang Baoxiu. The perspectives of cultural geography on "nostalgia" research[J]. Journal of Beijing Union University (Humanities and Social Sciences), 2015, 13(4): 64-70.] |

| [68] |

周尚意, 成志芬. 关于"乡愁"的空间道德和地方道德评价[J]. 人文地理, 2015, 30(6): 1-6. [Zhou Shangyi, Cheng Zhifen. On the morality of nostalgia[J]. Human Geography, 2015, 30(6): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2015.06.002] |

| [69] |

周尚意. 旅游与空间道德碰撞[J]. 旅游学刊, 2017, 32(4): 1-2. [Zhou Shangyi. Tourism and morality[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(4): 1-2. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2017.04.001] |

| [70] |

周尚意, 许伟麟, 成志芬. 胡同乡愁的空间道德与地方道德评价——以北京西四地区为例[J]. 当代中国价值观研究, 2017, 2(1): 95-101. [Zhou Shangyi, Xu Weilin, Cheng Zhifen. On the morality of nostalgia: A case study of Xisi Area in Beijing[J]. Chinese Journal of Contemporary Values, 2017, 2(1): 95-101.] |