2. 郑州商学院 旅游发展研究中心, 郑州 451200;

3. 滁州学院 地理信息与旅游学院, 滁州 239000

2. Tourism Development Research Center, Zhengzhou Business University, Zhengzhou 451200, China;

3. Geographic Information and Tourism College, Chuzhou University, Chuzhou 239000, China

全球旅游业直接提供全球总人口数3%的就业比重,即1.92亿个就业岗位,相当于每12个正规部门就业岗位中就有1个旅游岗位[1]。毫无疑问,创造就业被广泛认为是旅游业对居民最直接和最有益的影响[2]。随着旅游经济的高速发展和人们出行意识的提高,旅游业对外表现出越来越多的人力资源需求,旅游劳工移民则诞生于此背景下。

"旅游"作为移民地的特殊元素,在某种程度上成为了旅游劳工移民选择移入的媒介[3],对移入地工作和环境的喜爱,是诸多旅游劳工移民远离故乡,在新地方就业的主要动因[4]。作为一类特殊的移民群体,旅游劳工移民主要从事与旅游相关的生产性活动,不具备在当地的文化背景。因此,旅游劳工移民在移入地必然会存有一定的生理性排斥、感知性冲击甚至自我认同矛盾[5]。如何总结或解释此类现象的理论和实践,"融入"视角的研究还亟待推进[6]。旅游劳工移民融入程度对提高移民群体地方归属感、保护民族文化、促进社会经济和谐发展等具有重要意义。为此,本文以拉萨八廓街作为案例地,通过质性研究方法,探索该地区旅游劳工移民地方融入的内在逻辑,力求初步构建具有共通性规律的民族旅游社区劳工移民的地方融入模型,以期在一定程度上丰富地方理论的结构组成,为民族地区和谐发展提供有益参考。

1 文献综述 1.1 民族旅游社区"社区"一词源于拉丁语,意思是交情和团体[7]。从地理学视角看,社区是人地关系相互作用的合成产物之一[8],具有地缘、社会和文化的特征,且人在社区中起着举足轻重的作用[9]。社区的人口构成复杂且稳定,当社区内居住人群以某个少数民族为主时,则可称该社区为民族社区[10]。最早的民族社区研究可以追溯到19世纪,国外学者通过研究易洛魁族人(Iroquois) 的生活方式、习俗和语言等,发现了易洛魁族人独特的社会族群结构[11]。之后的类同研究,在结论上虽不尽统一[12],但民族元素作为核心内驱力支撑民族社区存在的论断却是一致的[13]。

随着民族社区研究的不断深入和交通运输业的飞速发展,人们以前往不同的民族社区旅行并了解当地的风土人情,旅游业成为了许多民族社区的支柱产业,民族旅游社区逐渐形成[14]。值得注意的是,旅游业发展会相对挤占当地传统产业,导致民族社区传统的地方性逐渐减弱。作为民族社区的类型构成,民族旅游社区更为强调社区居民所从事的旅游、服务和贸易等经济活动,更加强调共同活动的场合、规范和礼仪等,而一般意义上的民族社区则更注重社区居民的原生态生产生活,以及民族内部的社群活动。因此,为了避免不必要的歧义,本研究将民族旅游社区定义为:"以旅游活动为主要经济活动的民族社区",强调旅游产业介入是民族旅游社区最主要的经济活动特征。

1.2 地方与地方融入地方是地理学的重要概念,其代表人物段义孚提出,地方承载了人们对世界的客观认知和经验[15],即地方不仅是作为区位上的概念,更强调主观性和情感体验[16]。Relph指出,地方即主体在现实中经历的世界,强调"在地经历" 和"归属感";作为一种认知概念,地方在人的流动过程中也可以产生[17]。当主体置身于新的地方时,可以感受到不同意义和价值的非物质世界[18]。从本质上说,地方能够揭示人居环境的文化符号,能够以具体的物质形式展现人的精神、价值和情感,能够以积极的方式将人与空间、物质、世界联系起来[19]。因此,地方的意义总是与人对地方的感知与认同相联系[20]。其中,对地方的认同不仅是简单的物理环境适应,更重要的是通过在地活动与地方建立起情感联结,从而将在地经历转化成对地方认同的一部分。当地方与个体需求产生一致性,地方可以满足个体的情感需求时,个体对地方就会产生依附感,进一步提升对地方和自我的双重认同,在此过程中,也就形成了个体对地方的融入。在新环境中,建构地方与自我身份的双重认同并在此基础上融入地方尤为重要。地方融入不但代表了个体融入地方的过程,还可以评价个体的地方和自我认同水平与定居态度等[21]。基于此,将融入视为移民生活质量的评判指标,高融入水平成为了人类社会发展所追求的目标之一,如何"融入地方"的问题逐渐进入到研究者的视野中[22]。

地方融入问题往往与移民问题及社会结构问题相伴相生[23]。纵观已有关于移民融入的研究,多数学者从社会学、经济学等不同角度对其加以分析研究[24, 25]。但不同于其他领域的是,地方融入更侧重于对"地方"概念的接纳与整合。由于研究者的主旨不同、关注点不同,加之"地方" 理论本身的复杂性,至今地方融入的概念在学界还未达成共识[26]。但究其本质不难发现,地方融入过程是个体与融入群体之间为避免冲突、克服与接受差异的连续发展过程。同时,地方融入不但是简单解决个体进入地方的问题,而且是寻找个体与地方之间恰当的连续性关联和纽带的过程,包括个体在新环境中如何生存、生产和生活。在界定地方融入概念时,需要辩证性地看待"地方"与"融入" 之间的关系以及地方对个体的影响[27]。作为新的认知与认同结构的构建过程,地方融入是一个持续性的动态过程,个体与地方之间产生的某种有意义的联系,可以使个体与当地主流社会群体之间的差异逐渐缩小[28]。因此,本研究将地方融入定义为:"外来人口在当地的景观、社会、文化等元素的影响下,不断适应当地环境,且认知与认同结构与当地主流社会群体之间差异不断缩小的过程"。

1.3 关联概念逻辑梳理除了上述概念,还有两个概念值得关注。第一,旅游劳工移民。国外学者通过不同的标准对旅游劳工移民概念进行划分[29],国内学者则通过剖析旅游劳工移民的本质对其定义。杨钊等通过对旅游劳工移民的本质探讨将其定义为"旅游地以外劳工迁入旅游地定居并从事旅游工作超过一定期限的移民"[29];张娇通过对丽江旅游劳工移民的研究将其描述为:"旅游地之外的劳工迁入旅游地,并在旅游地长期(最少六个月) 从事旅游业生产经营活动的人员"[30]。厘清旅游劳工移民的本质特征后,可以发现旅游劳工移民必须具备四个要素:异地性、价值性、长期性和旅游相关性。因此,本研究将旅游劳工移民定义为:"来自非旅游地,出于工作目的在旅游地从事与旅游直接相关或间接创造旅游价值至少持续六个月的从业人员"。

第二,旅游劳工移民地方融入。当旅游劳工移民成为移民的重要群体后,学界出现了大量对旅游劳工移民融入现状、水平和过程的研究[31, 32],研究方法以建构主义为主。如孙九霞等对云南双廊的旅游劳工移民访谈后发现,旅游劳工移民融入过程可以分为:经济适应、社会整合、文化接受和心理整合四个过程[33];卢松等采用问卷分析方法调查研究后发现古村落旅游移民的社会融合结构包括:文化融合、心理融合、身份融合和经济融合四个方面[34];杨钊等通过对黄山汤口的旅游企业主移民研究后发现,影响其定居意愿的因素包括经营满意因素、生活满意因素和社会融合状况[35]等。归结而言,旅游劳工移民的融入会随着人的不同以及工作时间的推移而产生深度的变化[36],且融入过程普遍认为是多维结构,但具体维度并未达成统一[37]。值得注意的是,个体融入新的地方需要经历自我和地方的双重认同和建构[38],而学界过多关注移民融入的社会因素却忽视了地方元素,鲜有将"地方"概念引入移民融入的研究。

鉴于多项实证研究已经证明了移民融入是多维结构,作为其延伸与拓展,旅游劳工移民的地方融入在很大程度上也可能是多维概念。本文采用典型案例分析和理论建构的研究范式构建拉萨八廓街旅游劳工移民地方融入模型并对其融入过程进行探讨,并回应地方融入过程是多维结构抑或是整体感知的问题。

2 研究设计 2.1 研究案例地介绍八廓街位于拉萨旧城区,是一个充满藏族文化氛围的古老街区。拉萨所处海拔较高风景优美,藏族文化更是受到外来旅行者的青睐,许多来自其他地区的移民也在这里谋生、定居,使得拉萨的人员结构更加丰富。根据第六次全国人口普查报告数据显示,拉萨市常住人口共计559423人,其中汉族和其他少数民族人口130319人,占拉萨市总人口的23.3%。在地方融入过程中,旅游劳工移民究竟是被动的文化接受者,还是外来的文化入侵者,抑或是促进多元文化融合的媒介,历来广受学界关注。因此,本研究以拉萨八廓街为案例地,以期明晰旅游劳工移民在民族旅游社区的地方融入过程及其融入现状。

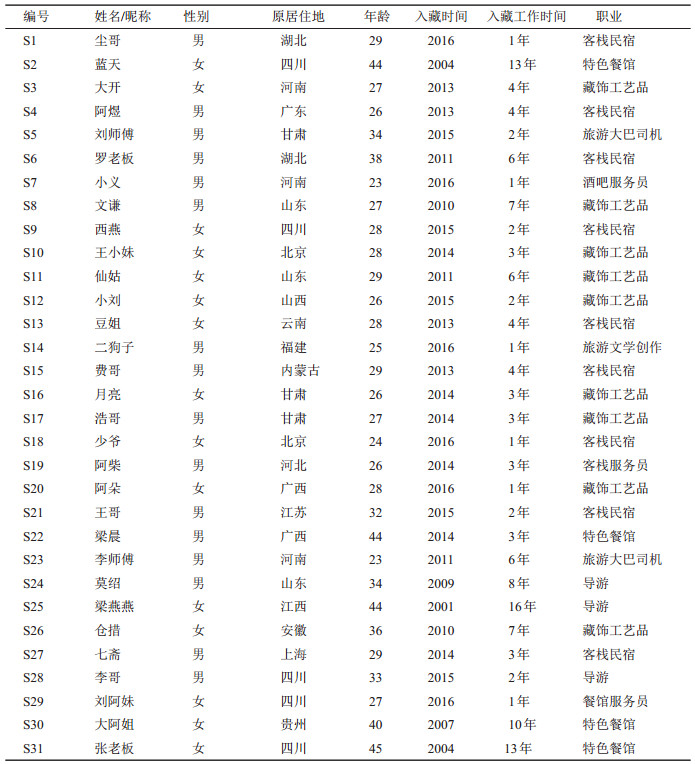

2.2 研究过程与数据收集根据研究目的,课题组于2018年7月15日至2018年8月31日在拉萨八廓街进行了为期四十八天的调研。本研究对案例地的旅游劳工移民进行深度访谈,访谈时遵循"对当地环境认识的转变、社区交流和个人主观融入感知"的逻辑结构,为保证研究的科学性,主要按照以下原则筛选访谈录音:①被访谈对象的访谈时间至少为一个小时;②剔除不清晰和内容较为空洞的录音;③剔除不符合旅游劳工移民定义要求的录音。经过筛选,可用研究的录音材料共计约1600分钟,涉及31位访谈对象(见表 1)。随后,将访谈录音转换为文字稿并打散逐条编号,编号规则为:"被访谈人编号—访谈句子序号",如S17-89表示编号为S17的被访谈者的第89句话,获得文字资料共计11.3万字,提取访谈条目3166条。随机抽取其中2800条用于模型的建构,剩余的366条用于理论模型饱和度检验。

| 表 1 访谈对象的基本信息 Tab.1 Background Information of the Interviewed Respondents |

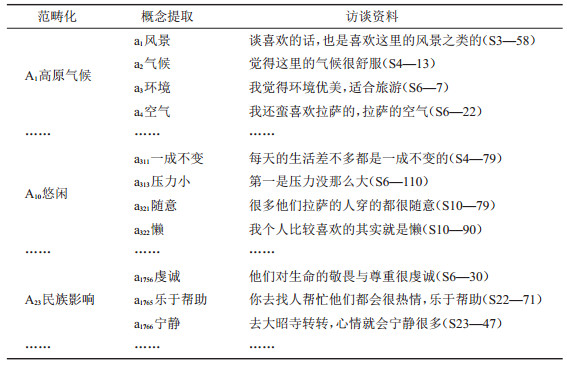

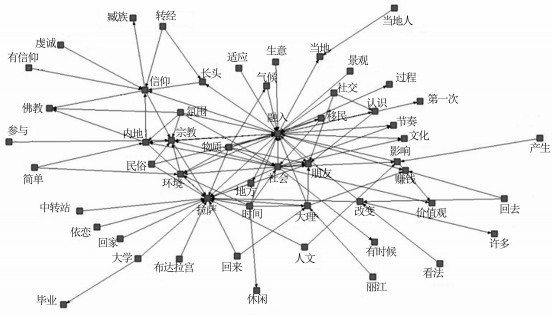

本研究根据ROST ContentMining 5.8.0.6对访谈文本进行关键词网络分析,如图 1。根据分析结果可知,拉萨八廓街旅游劳工移民地方融入结构由"拉萨"和"融入"两个主核和"社会"副核构成。

|

图 1 关键词网络分析 Fig.1 Keyword Network Analysis |

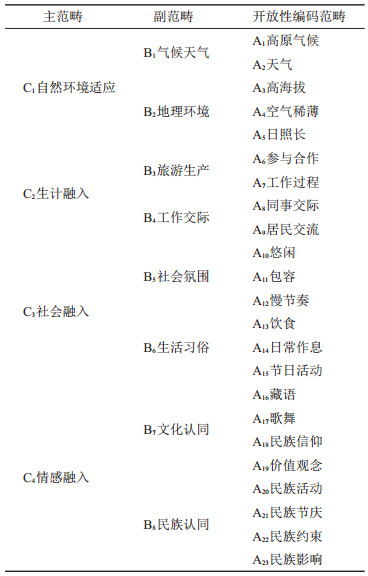

为尽可能降低主观影响造成的理论偏差,开放式编码分别由两位研究者独立完成,并在汇总达成一致后交由从事社会文化地理研究的博士生导师进行修正。为了最大限度降低思维定式对概念提炼造成的偏差,尽量使用被访谈者原话来归纳初始概念。由于初步提炼的初始概念重复性较大、概括性较低,又对初始概念进一步范畴化,最终获得1946个初始概念和23个范畴,为节省文章篇幅,只对部分原始材料、初始概念和范畴做举例说明(见表 2)。

| 表 2 访谈资料的开放式编码(部分) Tab.2 Open Coding of Interview Data (Part) |

由于开放式编码所得范畴过于宽泛,反复对23个范畴进行比较,对各范畴间关系进行研判和聚敛,最终从中提取出8个副范畴和4个主范畴(见表 3)。

| 表 3 主轴编码分析 Tab.3 Axial Coding |

(1) 自然环境适应

拉萨位于高海拔地区,旅游劳工移民面临的第一个难题就是适应当地自然气候。如S19说到:"好多人刚来的时候就上吐下泻"、"其实气候不太适合人类生存,很多人为了自己的身体健康也只能住一段时间就走了(S19-11、13)"。因此,自然环境适应是地方融入的前提,只有具有较强适应力的人才会留下来。

(2) 生计融入

旅游劳工移民的入藏动机较为复杂,但最重要的还是赚钱谋生,如S4讲到:"有些人是来这里纯粹为了赚钱,可能在这里捞一笔回去做点其他生意(S4-2)"。但当地的旅游劳工移民认为日常工作比较简单,且很少与藏族同胞交流:"来这里两个月就习惯了,但是和藏族人交往少(S2- 14)"、"我和当地藏族同胞交流比较少(S3-8)"、"这边的藏族也不算是深交的吧(S4-20)"等。

(3) 社会融入

社会融入是一个复杂的过程,其影响因素包括当地社会的属性和外来人群的特征等[39],本研究中的社会融入是从旅游劳工移民的主观表述中提炼的狭义范畴,而非广义视角下的概念。拉萨具有包容的社会氛围,大部分旅游劳工移民在完成生计融入后会形成自己的交际圈。处于这一阶段的旅游劳工移民大多将拉萨八廓街作为人生"中转站",如S3说到:"主要是因为暂时没有别的想法,如果有别的想法,可能就会离开。(S3-3)”。

(4) 情感融入

在情感融入阶段,旅游劳工移民与藏族人民之间形成了稳固的情感关系,随着时间推移和情感的投入,拉萨在旅游劳工移民心中的地位开始向"家"的概念靠近,如S6说到:"大半年都会呆在这,三月份到十月底。觉得很平淡,把家和拉萨作为生活正常交换的两个地点(S6-40、41)"。在这一阶段,旅游劳工移民开始重构价值观念,如不发生重大变故,他们会定居拉萨。但地方融入是动态过程,其状态也会随着当地的变化而改变,如S11提到:"短期不会离开,没有走的想法,就是选择在这里生活。拉萨也不会有大的改变,所以会一直留在这里(S11-87、88)"。

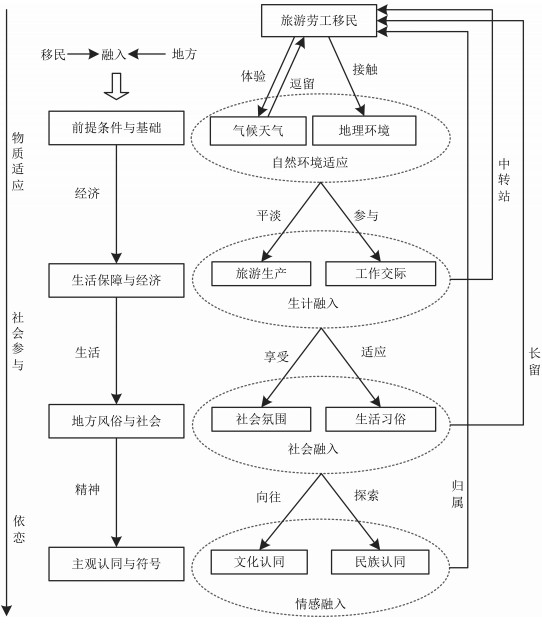

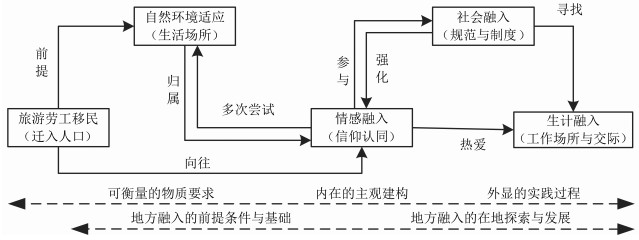

3.2.3 选择式编码通过对所有范畴反复思考,最终得出可以统领所有范畴的核心范畴,如图 2,围绕拉萨八廓街旅游劳工移民地方融入核心范畴所呈现的故事线可以概括为:旅游劳工移民在适应当地自然环境的前提下,前往拉萨八廓街从事旅游生产活动,开始适应当地的社会生活,并逐渐与当地居民产生牵绊;随着时间的推移,旅游劳工移民开始接触拉萨的风俗文化,对拉萨产生认同和依恋感,最终完成对拉萨与自我身份的双重认同,将拉萨作为自己的第二个"家"。

|

图 2 拉萨八廓街旅游劳工移民地方融入模型 Fig.2 Local Integration Model of Tourism Labor Migration on Barkhor Street in Lhasa |

为了验证所得结论的理论范畴是否达到饱和,本研究对预留的366条访谈资料按照相同的编码步骤进行分析,以下随机选择部分访谈文本进行举证:"我为什么来这里,因为我觉得他们心特别干净(S2-6:情感融入—文化认同—价值观念)"、"你不涉及利益问题,就不会有勾心斗角的事情(S11- 19:生计融入—工作交际—同事交流)"、"大家都会敞开心扉去交朋友,虽然没有血缘关系(S13-27:生计融入—工作交际—居民交流)"。可见,新提取出来的概念与范畴已经被包含在核心范畴中,说明本研究得出的核心范畴在理论上已经达到饱和。

4 结论与讨论 4.1 主要结论旅游劳工移民的地方融入过程一直是学界关注的热点问题,本研究通过扎根理论范式,对拉萨八廓街旅游劳工移民的地方融入过程进行了分析,初步得出以下结论:

(1) 地方融入与地方有着密不可分的联系,涉及旅游劳工移民以往的知识背景[40]、物质与社会融入[41]、人地交互产生的地方感[42]和节庆[43]等。旅游劳工移民地方融入结构分为自然环境适应、生计融入、社会融入和情感融入四个维度,且各维度之间存在递进关系。

(2) 拉萨的社会氛围成功地将旅游劳工移民从现代化思维束缚中"解放"出来,对推动旅游劳工移民的地方融入具有关键作用。旅游劳工移民对当地的社会氛围认同度较高,但也导致了当地居民与旅游劳工移民之间缺少彼此了解的契机,二者的"融合"状态尚不稳固,旅游劳工移民很容易从该状态中"剥离"。

(3) 拉萨八廓街旅游劳工移民的情感融入多为主观抽象化的符号认同,并没有完全吸收拉萨的地方文化。正如以往研究所述,地方意义是由人主观产生的[44],其产生的情感也建立在这些主观建构的地方意义基础上。可以形象地比喻为,旅游劳工移民在地方融入水平一维尺度上越偏向当地居民,其地方融入水平越高。虽然拉萨的地方性是固定存在的,但其之于当地居民的意义和之于旅游劳工移民的意义依然存在差别。

4.2 理论讨论拉萨八廓街存在有别于其他地方的独特之处,为此,本文提炼部分内容进行探讨,以期在一定程度上对现有地方融入理论进行扩展并对部分现象进行回应。

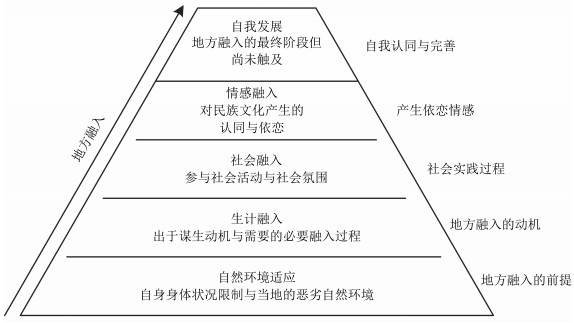

4.2.1 "自我发展"的地方融入层级以往研究认为,地方具有给移民群体带来自我发展与完善的作用[45],如丽江旅游劳工移民的自我认知经历了"解构—建构—重构"的过程[30]。综合以往文献,我们不难发现,完整的地方融入应当包括五个层级,如图 3。其中,自我发展是旅游劳工移民地方融入的最高层级[46]。对比本文所得结论可知,拉萨八廓街大部分旅游劳工移民的地方融入水平未达到自我发展层级。

|

图 3 拉萨八廓街旅游劳工移民地方融入结构与“自我发展”的缺失 Fig.3 Local Integration Structure and the Lack of "Self-development" of Lhasa's Barkhor Street Tourism Labor Migration |

未达到自我发展层级的旅游劳工移民,其主观意识依然与当地居民处于"隔离"状态,很容易从地方中剥离,逃避当地给他们带来的负面影响。因此,寻找地方融入结构出现缺口的原因是学界未来亟待解决的问题。

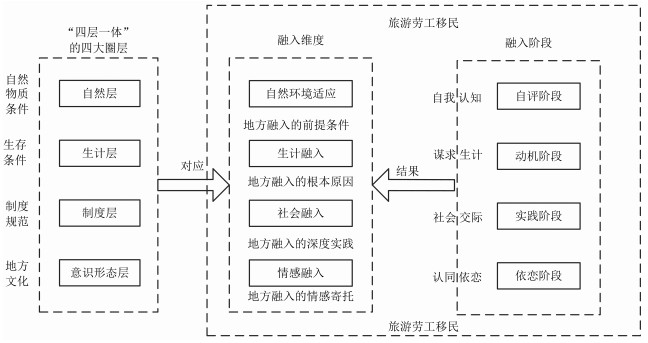

4.2.2 "四层一体"的地方融入过程周尚意认为地域视角下的人地关系研究就是剖析人文社会中生计层、制度层、意识形态层和自然层之间的关系,即"四层一体"理论[47]。她还强调社会文化地理的研究应围绕着空间内部的自然物质条件、生存条件、政治制度规范和地方文化对应各个圈层展开。本研究尝试利用"四层一体"理论模型对拉萨八廓街旅游劳工移民地方融入模型进行拟合,如图 4。结果发现,拉萨八廓街旅游劳工移民地方融入的每个阶段都对应其融入的特定范畴,且特定范畴又与"四层一体"中的圈层相适应。

|

图 4 拉萨八廓街旅游劳工移民"四层一体"的地方融入过程 Fig.4 Integration Process of the "Four Layers in One" of Tourism Labor Migrants of Barkhor Street in Lhasa |

值得注意的是,孙九霞[33]与卢松[34]在对旅游劳工移民研究后也将移民融入划分为四个过程。其中孙九霞的"经济适应、社会整合、文化接受"与卢松的"经济融合、身份融合、文化融合"分别对应了本研究中的"生计融入、社会融入和情感融入"三个过程。由于拉萨气候特殊,本研究将自然环境适应作为地方融入的首个过程,构成了本研究的四个地方融入过程。孙九霞和卢松均提到的心理整合过程,即对应本研究的自我发展层级。

4.2.3 "逆向"的地方融入模式国内学者认为,在进行融入问题研究时应当重视心理和情感在所有融入维度中的特殊地位[48]。研究者在调研期间发现,部分旅游劳工移民出现了先情感,后生计与社会的"逆向"融入现象,如S13说道:"我之前对藏族文化的了解实在是太浅了,这里真的就是把生活当作修行,所以我很热爱这里"。

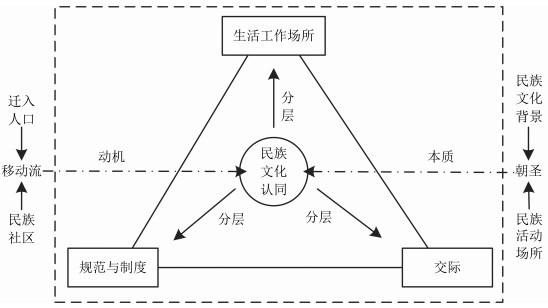

"逆向"融入现象打破了以地方物质、经济和社会环境为前提的融入方式。查阅文献后发现,国外朝圣分层理论与该现象较为契合。国外研究者通过对世俗朝圣群体的研究发现,怀着朝圣心理前往民族旅游社区的人对目的地有极高的精神认同[49],并可分层为原住民生活工作场所、规范制度和交际三个层面[50]。相较于其他移民,世俗朝圣者会在更短的时间内,直接认同当地民族符号[51],开始自上而下的地方融入过程,如图 5。如S13说道:"来到这里之后感觉这里的人比较虔诚,信仰比较深,所以一直留在这"、"我第二次来就选择在这里定下来了,在这里工作,觉得跟这里的藏族人一起生活和工作很亲切"。

|

图 5 民族旅游社区朝圣行为的核心身份认同与分层 Fig.5 Identification and Stratification of Pilgrimage in Ethnic Tourism Community |

以拉萨八廓街为例,具有世俗朝圣性质的旅游劳工移民不仅首先完成了情感融入,对当地的生活环境也表现出极高的融入意愿,即自上而下的"逆向"融入过程(图 6)。

|

图 6 "逆向"地方融入模式的核心——情感融入 Fig.6 Core of the "Reverse" Local Integration Model: Emotional Integration |

根据"逆向"地方融入模型图不难看出,"逆向"地方融入过程虽然是自上而下的,但却以情感融入为中心向物质环境适应与社会实践等多向展开和发散,而非单纯的直线递进关系。所以,"逆向"地方融入模式的研究可从旅游劳工移民的感知情感出发,通过分析移民的主观内核型特质来解释其外显型动机与行为。

4.3 实践启示民族旅游社区由于具有民族和旅游双重属性,移民群体在当地的融入过程一直受到政府的关注。对于如何引导旅游劳工移民地方融入,本文有以下建议:

(1) 旅游劳工移民在为民族旅游社区带来内地现代化思想的同时[52],也对民族旅游社区的地方性产生了一定程度的冲击[53, 54]。如何平衡旅游劳工移民对其地方性的重构程度一直都是学界争论的热点话题。本研究发现旅游劳工移民在促进地方文化传播和地方性融合发展中具有积极作用,这为民族旅游社区地方性保护和多元化发展提供了新视角。

(2) 管理部门应积极发挥自身在促进旅游劳工移民地方融入中的重要作用。国外研究指出,民族文化及其发展往往与一个国家的政治历史有着密切的联系[55]。以拉萨八廓街为例,在政策管理层面,旅游劳工移民较容易融入拉萨八廓街的原因,其一是我国对待民族文化较为包容;其二是国家一直坚持全民族平等、团结和共同繁荣的原则,每位公民都可以接触到不同民族的风俗文化。因此管理部门应充分发挥角色职能,为旅游劳工移民与地方居民彼此了解创造更多契机。

(3) 正确认识民族原生文化对地方融入的积极影响。本研究发现,民族原生文化可以促进旅游劳工移民更快融入新的地方。该结论与国外对民族文化作用的研究相似,比如国外通过对越南青少年的案例研究,发现了相近的原生文化在移民适应中的作用[56]。拉萨八廓街的成功也为其他民族旅游社区提供了启示:民族旅游社区在建设中应重视民族原生文化,绝不可舍本逐末,盲目开发,以免对原生文化造成不可挽回的破坏。

4.4 研究局限与展望作为一项探索性研究,本研究也不可避免地存在一定的不足。首先本研究采用传统扎根理论研究范式,忽视了研究者主观能动性的积极作用;其次,由于质性研究的局限性,研究结论也有待进一步进行实证检验;最后,本研究聚焦于旅游劳工移民视角,对拉萨本土理论挖掘还较为欠缺。未来研究可以从旅游劳工移民本身的社会经历、心路历程等方面予以其感知、态度和行为的解释,并可进一步扩大取样范围进行多案例对比分析,同时引入实证视角完善研究结论。

| [1] |

Ferguson L. The United Nations world tourism organization[J]. New Political Economy, 2007, 12(4): 557-568. DOI:10.1080/13563460701661587 |

| [2] |

Liu A, Wall G. Human resources development in China[J]. Annals of Tourism Research, 2005, 32(3): 689-710. DOI:10.1016/j.annals.2004.10.011 |

| [3] |

Oigenblick L, Kirschenbaum A. Tourism and immigration: Comparing alternative approaches[J]. Annals of Tourism Research, 2002, 29(4): 1086-1100. DOI:10.1016/S0160-7383(02)00023-3 |

| [4] |

Rodriguez V, Femandez G, Rojo F. European retirees on the costa del sol: A cross-national comparison[J]. International Journal of Population Geography, 1998, 4(2): 183-200. DOI:10.1002/(SICI)1099-1220(199806)4:2<183::AID-IJPG101>3.0.CO;2-8 |

| [5] |

King R, Warnes A M, Williams A M. International retirement migration in Europe[J]. International Journal of Population Geography, 1998, 4(2): 91-111. DOI:10.1002/(SICI)1099-1220(199806)4:2<91::AID-IJPG97>3.0.CO;2-S |

| [6] |

徐红罡, 马少吟, 姜辽. 生活方式型旅游企业主移民社会交往研究[J]. 旅游学刊, 2017, 32(7): 69-76. [Xu Honggang, Ma Shaoyin, Jiang Liao. Social interactions of lifestyle tourism entrepreneurial migrants[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(7): 69-76. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2017.07.012] |

| [7] |

斐迪南·滕尼斯. 共同体与社会: 纯粹社会学的基本概念[M]. 北京: 北京大学出版社, 2010: 20-79. [Ferdinand Tennis. Community and Society: The Basic Concept of Pure Sociology[M]. Beijing: Peking University Press, 2010: 20-79.]

|

| [8] |

孙立平. 社区、社会资本与社区发育[J]. 学海, 2001(4): 93-96, 208. [Sun Liping. Community, social capital and community education[J]. Academia Bimestrie, 2001(4): 93-96, 208. DOI:10.3969/j.issn.1001-9790.2001.04.018] |

| [9] |

Burgess E W. The growth of the city: An introduction to a research project[M]//Burgers E W, McKenzie R D. The City. Chicago: University of Chicago Press, 2008: 71-78.

|

| [10] |

蔺国伟. 西部典型城市民族旅游社区游客地方性认同结构研究[D]. 西安: 陕西师范大学, 2016: 20-39. [Lin Guowei. A Study on Tourists' Local Identity Structure in Ethnic Tourism Communities of Typical Western Cities[D]. Xi'an: Shaanxi Normal University, 2016: 20-39.]

|

| [11] |

Morgan T H. The Iroquois League[M]. London: Macmillan, 1877: 3-27.

|

| [12] |

Haddon A C. Evolution in Art: As Illustrated by the Life-histories of Designs[M]. London: The Walter Press, 1895: 7-11.

|

| [13] |

Boas F. The Mythology of the Bella Coola Indians[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1974: 2-19.

|

| [14] |

Walpole M J, Goodwin H J. Local economic impacts of dragon tourism in Indonesia[J]. Annals of Tourism Research, 2000, 27(3): 559-576. DOI:10.1016/S0160-7383(99)00088-2 |

| [15] |

Tuan Y F. Topophilia: A Study of Environmental Perceptions, Attitudes, and Values[M]. New York: Columbia University Press, 1944: 129-134.

|

| [16] |

黄文炜, 袁振杰. 地方、地方性与城中村改造的社会文化考察——以猎德村为例[J]. 人文地理, 2015, 30(3): 42-49. [Huang Wenwei, Yuan Zhenjie. Place, placeness and the soci-cultural investigation on urban village redevelopment: A case study of Liede village[J]. Human Geography, 2015, 30(3): 42-49. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2015.03.021] |

| [17] |

Smith C J, Ralph E. Place and placelessness[J]. Geographical Review, 1976, 68(1): 115-117. |

| [18] |

Cresswell T. Place: A Short Introduction[M]. London: Blackwell Publishing, 2004: 5-26.

|

| [19] |

Norberg-Schulz C. Architecture: Presence, Language and Place[M]. Milano: Skira Editore, 2000: 21-23.

|

| [20] |

朱竑, 钱俊希, 吕旭萍. 城市空间变迁背景下的地方感知与身份认同研究——以广州小洲村为例[J]. 地理科学, 2012, 32(1): 18-24. [Zhu Hong, Qian Junxi, Lv Xuping. Place identity and sense of place in the context of urban spatial transformation: A case study of Xiaozhou village in Guangzhou, China[J]. Human Geography, 2012, 32(1): 18-24.] |

| [21] |

Fleischer A. The tourist behind the pilgrim in the Holy land[J]. International Journal of Hospitality Management, 2000, 19(3): 311-326. DOI:10.1016/S0278-4319(00)00026-8 |

| [22] |

Taylor M. Communities in partnership: Developing a strategic voice[J]. Social Policy & Society, 2006, 5(2): 269-279. |

| [23] |

Favell A. Philosophies of integration: Immigration and the idea of citizenship in France and Britain[J]. International Migration Review, 1999, 33(2): 12-25. |

| [24] |

Duman Y. Integration of immigrants and the theory of recognition: "Just integration"[J]. Ethnic and Racial Studies, 2018, 41(13): 2363-2365. DOI:10.1080/01419870.2018.1448105 |

| [25] |

Collins-Kreiner N. Researching pilgrimage: Continuity and transformations[J]. Annals of Tourism Research, 2010, 37(2): 440-456. DOI:10.1016/j.annals.2009.10.016 |

| [26] |

Wiesbrock A. The integration of immigrants in Sweden: A model for the European union?[J]. International Migration, 2011, 49(4): 48-66. DOI:10.1111/j.1468-2435.2010.00662.x |

| [27] |

王舒媛, 白凯. 西安回坊旅游劳工移民的地方依恋与幸福感[J]. 旅游学刊, 2017, 32(10): 12-27. [Wang Shuyuan, Bai Kai. The place attachment and subjective well-being of tourism labor migrants in Xi'an Hui community[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(10): 12-27.] |

| [28] |

Garrison J. An introduction to Dewey's theory of functional 'TransAction': An alternative paradigm for activity theory[J]. Mind, Culture, and Activity, 2001, 8(4): 275-296. DOI:10.1207/S15327884MCA0804_02 |

| [29] |

杨钊, 陆林. 旅游移民研究体系及方法初探[J]. 地理研究, 2008, 27(4): 949-962. [Yang Zhao, Lu Lin. A preliminary study on research system and methods of tourism migration[J]. Geographical Research, 2008, 27(4): 949-962. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2008.04.023] |

| [30] |

张娇. 丽江旅游劳工移民的地方融入研究[D]. 西安: 陕西师范大学, 2018: 39-58. [Zhang Jiao. Research on the Local Integration of Lijiang Tourist Labor Migration[D]. Xi'an: Shaanxi Normal University, 2018: 39-58.]

|

| [31] |

白凯, 王晓娜. 社会氛围对旅游劳工移民地方融入的影响研究——以丽江古城为例[J]. 人文地理, 2018, 33(5): 139-148. [Bai Kai, Wang Xiaona. A research on the influence of social climate on tourism labor migrants' place integration: A case study on the old town of Lijiang[J]. Human Geography, 2018, 33(5): 139-148.] |

| [32] |

马少吟, 徐红罡. 从消费到生产: 大理古城生活方式型旅游企业主移民的生存特征[J]. 旅游学刊, 2016, 31(5): 81-88. [Ma Shaoyin, Xu Honggang. From consumption to production: Understanding the tourism lifestyle entrepreneur in Dali[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(5): 81-88. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2016.05.014] |

| [33] |

Sun J, Ling L, Huang Z J. Tourism migrant workers: The internal integration from urban to rural destinations[J]. Annals of Tourism Research, 2020, 84(9): 1-16. |

| [34] |

卢松, 张业臣, 王琳琳. 古村落旅游移民社会融合结构及其影响因素研究——以世界文化遗产宏村为例[J]. 人文地理, 2017, 32(4): 138-145. [Lu Song, Zhang Yechen, Wang Linlin. Social integration structure and determinant of tourism migration in ancient village: A case study of Hongcun village[J]. Human Geography, 2017, 32(4): 138-145. DOI:10.3969/j.issn.2095-0446.2017.04.102] |

| [35] |

杨钊, 程豪. 自然观光地旅游企业主移民定居驱动机制探析——以黄山汤口为例[J]. 地理研究, 2019, 38(5): 1147-1161. [Yang Zhao, Cheng Hao. Driving mechanism of tourism entrepreneurial migrants' settlement in natural sightseeing places: A case study of Tangkou[J]. Geographical Research, 2019, 38(5): 1147-1161.] |

| [36] |

Su X B, Chen Z G. Embeddedness and migrant tourism entrepreneurs: A Polanyian perspective[J]. Environment and Planning A, 2017, 49(3): 652-669. DOI:10.1177/0308518X16674337 |

| [37] |

Scannell L, Gifford R. Defining place attachment: A tripartite organizing framework[J]. Journal of Environmental Psychology, 2010, 30(1): 1-10. DOI:10.1016/j.jenvp.2009.09.006 |

| [38] |

Cutchin M, Owen S, Chang P. Becoming "at home" in assisted living residences: Exploring place integration processes[J]. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences & Social Sciences, 2003, 58(4): S234-S243. |

| [39] |

田凯. 关于农民工的城市适应性的调查分析与思考[J]. 社会科学研究, 1995(5): 90-95. [Tian Kai. Investigation, analysis and thinking on the urban adaptability of migrant workers[J]. Social Science Research, 1995(5): 90-95.] |

| [40] |

Kyle G T, Mowen A J, Tarrant M. Linking place preferences with place meaning: An examination of the relationship between place motivation and place attachment[J]. Journal of Environmental Psychology, 2004, 24(12): 439-454. |

| [41] |

Riger S, Lavrakas P J. Community ties: Patterns of attachment and social interaction in urban neighborhoods[J]. American Journal of Community Psychology, 1981, 9(1): 55-66. DOI:10.1007/BF00896360 |

| [42] |

Gartner W C, Uysal M, Fesenmaier D R. Image formation process[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 1993, 2(2): 191-216. |

| [43] |

Sharpley R, Jepson D. Rural tourism: A spiritual experience?[J]. Annals of Tourism Research, 2011, 38(1): 52-71. DOI:10.1016/j.annals.2010.05.002 |

| [44] |

陈志钢. 文本再现、空间表演与旅游演艺生产者的地方性建构[J]. 思想战线, 2018, 44(5): 57-64. [Chen Zhigang. Textual reproduction, space performance and locality construction of tourism performance producers[J]. Thinking, 2018, 44(5): 57-64. DOI:10.3969/j.issn.1001-778X.2018.05.007] |

| [45] |

白凯, 胡宪洋, 吕洋洋, 等. 丽江古城慢活地方性的呈现与形成[J]. 地理学报, 2017, 72(6): 1104-1117. [Bai Kai, Hu Xianyang, Lv Yangyang, et al. Study on the identity with placeness of slow living in Lijiang[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(6): 1104-1117.] |

| [46] |

包军军, 白凯. 自我认同建构的旅游介入影响研究——以拉萨"藏漂" 为例[J]. 旅游学刊, 2019, 34(7): 31-45. [Bao Junjun, Bai Kai. The intervention impacts of tourism on self-identity construction: A case study of "Tibet Drifters" in Lhasa, Tibet[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(7): 31-45.] |

| [47] |

周尚意. 四层一体: 发掘传统乡村地方性的方法[J]. 旅游学刊, 2017, 32(1): 6-7. [Zhou Shangyi. Four layers in one: A way to discover the locality of traditional villages[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(1): 6-7. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2017.01.004] |

| [48] |

杨菊华. 从隔离、选择融入到融合: 流动人口社会融入问题的理论思考[J]. 人口研究, 2009, 33(1): 17-29. [Yang Juhua. From isolation, selection and integration to integration: Theoretical thinking on the problem of social integration of floating population[J]. Population Research, 2009, 33(1): 17-29.] |

| [49] |

Raj R. Religious tourist's motivation for visiting religious sites[J]. International Journal of Tourism Policy, 2012, 4(2): 95-105. DOI:10.1504/IJTP.2012.048997 |

| [50] |

Hughes K, Bond N, Ballantyne R. Designing and managing interpretive experiences at religious sites: Visitors' perceptions of Canterbury cathedral[J]. Tourism Management, 2013, 36(6): 210-220. |

| [51] |

Belhassen Y, Santos C A. An American evangelical pilgrimage to Israel: A case study on politics and triangulation[J]. Journal of Travel Research, 2006, 44(4): 431-441. DOI:10.1177/0047287506286719 |

| [52] |

钱俊希, 杨槿, 朱竑. 现代性语境下地方性与身份认同的建构——以拉萨"藏漂"群体为例[J]. 地理学报, 2015, 70(8): 1281-1295. [Qian Junxi, Yang Jin, Zhu Hong. The construction of placeness and identity in the context of China's emerging modernity: A case study of Han Chinese "drifters" in Lhasa, Tibet[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(8): 1281-1295.] |

| [53] |

Joseph C A, Kavoori A P. Mediated resistance: Tourism and the host community[J]. Annals of Tourism Research, 2001, 28(4): 998-1009. DOI:10.1016/S0160-7383(01)00005-6 |

| [54] |

Zamani-Farahani H, Musa G. The relationship between Islamic religiosity and residents' perceptions of socio-cultural impacts of tourism in Iran: Case studies of Sare' in and Masooleh[J]. Tourism Management, 2012, 33(4): 802-814. DOI:10.1016/j.tourman.2011.09.003 |

| [55] |

Lee Y S. Myth, spirituality and religion in travel: Pre-industrial Korea[J]. Tourism, 2006, 54(2): 97-106. |

| [56] |

Bankston III C L, Zhou M. Religious participation, ethnic identification, and adaptation of Vietnamese adolescents in an immigrant community[J]. Sociological Quarterly, 1995, 36(3): 523-534. DOI:10.1111/j.1533-8525.1995.tb00451.x |