2. 南京师范大学 地理科学学院, 江苏南京 210046;

3. 盐城师范学院 城市与规划学院, 江苏盐城 224051

2. College of Geography Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210046, China;

3. Institute of Urban and Planning, Yancheng Normal College, Yancheng 224051, China

乡村是一个空间地域系统概念,指城市以外的地域[1]。1978年改革开放以来,伴随着我国市场经济发展,城市化、工业化进程持续加快,使得乡村人力、土地及资金等生产要素向非农产业转移,乡村地域系统的要素结构、地域功能均发生了重大的转型[2]。面对我国乡村发展过程存在的诸多问题矛盾,党的十九大提出"乡村振兴"战略,乡村振兴战略成为当前我国乡村发展重要的政策导向,乡村振兴战略目标是重组乡村地域系统要素,重塑乡村地域系统结构,进而实现乡村地域功能优化。因此,从乡村地域要素、功能转型与空间重构的视角探讨我国乡村地域系统演变过程,可为我国乡村振兴战略实施提供理论支持。

乡村转型发展是当代乡村发展的主要特征,也是国内外乡村地理学领域研究的热点[3]。国内外一些著名的乡村地理学者对乡村转型发展的概念特征开展研究,其中Hamdouch[4]认为乡村转型发展是乡村社会经济结构、制度框架和环境资源的发展转变过程;蔡运龙[5]研究认为乡村转型发展主要体现为农民生活及消费水平、工农关系、城乡关系及农业经营方式等方面综合转变;刘彦随[6]认为乡村转型发展是乡村传统产业、生产方式及消费结构实现转变,以及从城乡二元结构不断向城乡融合发展转变的过程,目标是实现区域城乡关系和工农关系的全方位转变;龙花楼[7]研究认为乡村转型发展是快速工业化和城镇化进程中因城乡人口流动和经济社会发展要素重组与交互作用,并由当地参与者对这些变化作出响应而导致乡村地域空间格局与经济社会形态重构的过程。在梳理综合国内外相关学者观点的基础之上,本文认为乡村转型发展内涵主要是指在快速工业化和城镇化背景下,城乡人口流动、产业重组等因素相互耦合作用导致乡村地区经济社会形态和地域空间格局发生重构,它是一定乡村地域要素重组和关系重塑催生的地域功能变化,包含着乡村产业结构转变、乡村就业结构变化、乡村聚落结构及社会文化结构变化等具体内容。

在梳理国内外近些年相关研究成果的基础之上,从研究内容、方法及尺度三个方面进行综述:①研究内容上。研究主要集中在乡村转型发展的区域差异[8, 9]、影响因素[10, 11]、地域模式[12, 13]及其与土地利用转型关系[14, 15]等多方面,并针对我国典型特色乡村(空心村[16]、专业村[17)] 转型发展特征开展实证研究,通过对不同地域乡村转型发展规律对比揭示总结出我国乡村转型发展基本特征;②研究方法上。主要是运用定性研究和定量研究相结合的方法开展分析,定性研究主要采用实地问卷调研[18]、结构式访谈[19]等方法,通过乡村案例微观解剖有助于探析我国典型乡村转型发展内在规律;定量研究采用3S分析技术[20, 21]、经济计量模型[22, 23]等方法,乡村转型发展时空模型研究方法不断在丰富;③研究尺度上。关于乡村转型发展研究开始重点在省域[24]、市域[25]等宏、中观尺度的描述性分析,后逐渐向县域[26]、村域[27]微观尺度实证研究深化,乡村转型发展研究正向着多尺度方向演化。通过综述可发现,国内外关于乡村转型发展研究开始呈现多学科、多方法的演化趋势;城市与乡村是一个有机体,二者相互支撑才能促进可持续发展[28],未来城乡融合发展与乡村空间治理是乡村转型值得关注的重点方向[29]。但同时,目前研究主要集中在某一区域或类型的乡村转型发展问题及其规律,而从"格局—机制—调控"视角上开展乡村转型发展研究相对较薄弱。鉴于此,本文以我国省域单元作为研究对象,从人口—土地—产业—社会四个维度构建乡村转型发展评价指标体系,综合ESDA、GWR等方法模型开展我国乡村转型发展时空格局与驱动机制研究,以期为城乡融合背景下我国乡村转型发展优化调控提供有益启示及实践参考。

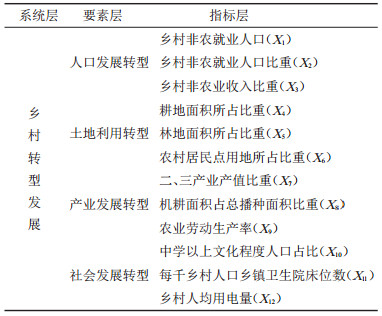

1 指标体系、数据来源及研究方法 1.1 指标体系及数据来源目前,关于乡村转型发展评价还未形成统一的指标体系,基于乡村转型发展基本内涵及特征,以及参考国内外乡村转型发展评价指标体系成果[9, 11, 14, 15],本文从人口发展转型、土地利用转型、产业发展转型及社会发展转型四个维度上构建我国乡村转型发展评价指标体系(表 1所示)。

| 表 1 我国乡村转型发展评价指标体系 Tab.1 Evaluation Index System of Rural Transformation Development |

论文分析数据涉及到两大部分:①经济社会数据:主要来源于《中国统计年鉴》《中国农业年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国环境统计年鉴》(1999—2019)、全国31个省份统计年鉴(1999—2019)、国土资源统计年报(1999— 2019) 等;②空间矢量数据:主要来源于中国地图册(1999—2019),经扫描后在ArcGIS10.2分析软件中进行高精度配准跟踪矢量化获取(由于资料有限,研究区域数据未涉及港、澳、台)。

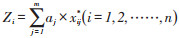

1.2 研究方法 1.2.1 投影寻踪模型投影寻踪模型(projection pursuit model) 是Kruscal于20世纪70年代最先提出的,它是一种处理高维度、非正态、非线性数据的统计方法,该方法优势是由已知样本数据直接驱动运算而无需预先主观设置指标权重及降维,相比较PCA、熵值法等方法更加能客观反映所评价对象综合水平,目前该方法在承载力评价、经济发展等领域得到应用[30, 31]。基本原理是将我国乡村转型发展水平各评价指标通过投影寻踪聚类分析得到反映其综合指标特性的投影特征值,然后根据投影特征值进行我国乡村转型发展水平评价。假设第i样本第j指标为xij,i=1, 2, …, n,j=1, 2, …, m,n为样本数,m为指标数,分析步骤如下:

(1) 数据无量纲化。正向指标为xij*=xij/xj max,负向指标为xij*=xj min/xij;

(2) 投影指标函数。

|

(1) |

(3) 构建目标函数。

|

(2) |

(4) 优化投影方向。求解投影指标函数最大化来估算最佳投影方向。

(5) 确定投影值。根据最佳投影方向值aj计算投影值Zj,即测度乡村转型发展水平值。

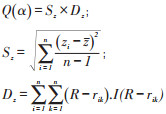

1.2.2 ESDA模型ESDA(exploratory spatial data analysis)模型是通过对地理现象空间集聚分布格局描述,解释地理现象之间空间作用机制,本文运用ESDA模型来分析我国乡村转型发展时空格局演变特征,包括全局Moran's I、局部Moran's I[32, 33]指数,理论公式如下:

(1) Global Moran's I指数

|

(3) |

式中,Xi为区域i的观测值,Xj为区域j的观测值,Wij为空间权重矩阵,空间相邻为1,不相邻为0。I(d)>0时为空间正相关,表示乡村转型发展高(低)空间上显著集聚。

(2) Local Moran's I指数

|

(4) |

式中,Zi/Z'i和Zj/Z'j是区域i和j上观测值标准化,当Ii > 0时,表明i乡村转型发展水平与周围差异较小;当Ii<0时时,表明i乡村转型发展水平与周围差异较大。

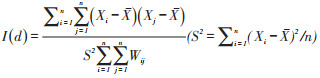

1.2.3 时空跃迁分析法采用时空跃迁方法分析我国省域乡村转型发展局部空间关联转移,将我国乡村转型发展时空跃迁划分四种基本类型[34]:①类型Ⅰ——研究省域乡村转型发展发生跃迁(自身跃迁—邻域稳定);②类型Ⅱ——邻近省域乡村转型发展发生跃迁(自身稳定—邻域跃迁);③类型Ⅲ——研究省域与邻近省域乡村转型发展均发生跃迁(自身跃迁—邻域跃迁);④类型Ⅳ——研究省域与邻近省域乡村转型发展均呈现稳定状态(自身稳定—邻域稳定)。理论公式如下:

|

(5) |

式中,F0, t表示在t研究时期内我国省域单元乡村转型发展呈现"自身稳定—邻域稳定"跃迁类型数量;St∈[0, 1],St值越大,表明越不容易发生跃迁,空间稳定性越好。

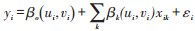

1.2.4 地理加权回归模型(GWR)地理加权回归模型(geographical weighted regression,GWR) 是一种探测空间非平稳性的有效方法,由Brunsdon于20世纪90年代最早提出的。地理加权模型在OLS的基础之上,将数据的地理位置嵌入到回归参数中,使模型具有地理空间意义。GWR模型是考虑变量空间异质性的局部线性回归模型,能够充分考虑到各驱动因素的空间特性,准确揭示出地理现象与各驱动因素间的空间关系[35, 36]。鉴于此,本文运用GWR模型来揭示研究期间我国乡村转型发展的驱动力及空间异质性,理论公式如下:

|

(6) |

式中,yi为全局因变量;(ui, vi)是第i个样本单元的地理空间坐标;βk(ui, vi)是连续函数;βk(u, v)在i样本空间地理单元的值;xik为独立变量xk在i点的值;εi是随机误差。对βk(ui, vi) 而言,接近位置的数据会比那些远离数据的估计有更多的影响效应。

2 我国乡村转型发展时空格局 2.1 我国乡村转型发展特征及区域差异基于所构建的乡村转型发展评价指标体系,运用投影寻踪理论模型,对1998—2018年各研究年份我国各省份乡村转型发展原始指标进行标准化处理,输入DPS数据处理软件系统,经过优化处理得到最佳投影方向,进而计算得到1998—2018年我国省域乡村转型发展水平综合值。

(1) 总体上看,1998年以来我国乡村转型发展水平均值表现出持续上升演化趋势,省域尺度乡村转型发展水平均值在[0.3503,0.5356]范围波动,研究期间我国省域尺度乡村转型发展水平均值提升了52.89%,年均增幅达到了2.65%;另外,通过测算出1998—2018年我国乡村转型发展水平变异系数Cv值,可以发现近20年间我国省域尺度乡村转型发展水平变异系数Cv从0.4623上升倒0.6285,Cv值提升了35.95%,这就表明1998年以来我国乡村转型发展水平省域尺度差异特征日益显著。

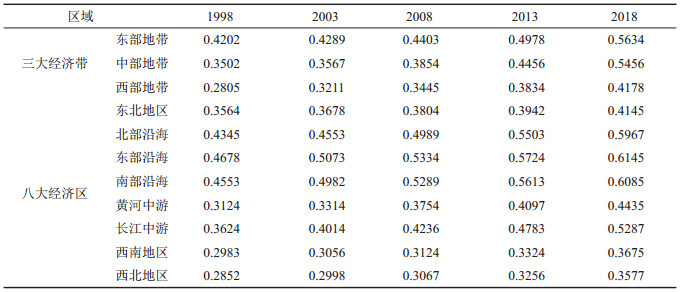

(2) 按照我国3大经济带①和8大经济区②基本划分模式,分别对不同地域乡村转型发展水平进行综合测度(表 2所示)。通过表 2可知:从三大经济带看,1998年以来我国三大经济带乡村转型发展均呈现出不同程度的提升,但是地域差异表现为东部地带(0.4701) >中部地带(0.4167) >西部地带(0.3494);从八大经济区看,1998—2018年间我国不同经济区乡村转型发展水平也呈现出持续的上升演化态势,且研究期间东部沿海(0.5391)、南部沿海(0.5304)、北部沿海(0.5071)、长江中游(0.4389) 等地域乡村转型发展水平相对较高。

| 表 2 中国省际区域划分及乡村转型发展水平(1998—2018) Tab.2 China's Inter-provincial Regional Division and Rural Transformation Development Level |

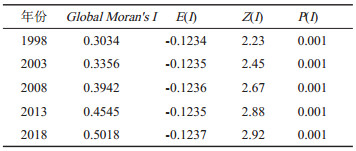

基于GEODA095分析软件,测算出1998—2018年我国省域单元乡村转型发展水平的Global Moran's I值(表 3)。

| 表 3 我国乡村转型发展水平Global Moran's I指数(1998—2018) Tab.3 China's Rural Transformation Development Level Global Moran's I from 1998 to 2018 |

通过表 3可看出,在0.1%的检验水平上我国省域尺度乡村转型发展水平Global Moran's I值都为正,说明了省域尺度上我国乡村转型发展水平呈现正自相关性,即相邻省域乡村转型发展水平高(低) 省域表现出空间集聚分布态势;另外,我国省域尺度乡村转型发展水平全局Moran's I指数从1998年的0.3034,一直持续提升到2018年的0.5018,整个研究期间全局莫兰指数提升了65.39%,这说明了1998年以来我国省域尺度乡村转型发展俱乐部空间集聚分布态势愈演愈烈。

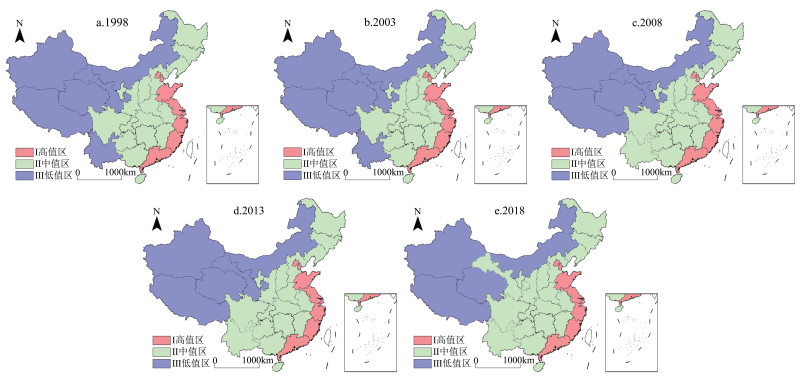

借助ArcGIS10.2分析平台,选取1998、2003、2008、2013、2018年5个时间断面的我国省域单元乡村转型发展水平,运用Jenks自然断裂点将划为Ⅰ高值区、Ⅱ中值区、Ⅲ低值区,得到1998—2018年我国省域尺度乡村转型发展空间分布格局(图 1所示)。通过图 1可知:整个研究期间我国省域尺度乡村转型发展总体上表现出显著的"沿海高—内陆低"空间分布格局,即乡村转型发展水平高值主要分布在我国沿海地区北京、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建及广东,形成我国乡村转型发展的高值集聚区;而我国西北地区的西藏、新疆、甘肃、内蒙古等省份乡村转型发展水平处在一个相对较低的水平,并且研究期间我国乡村转型发展的区域差异格局长期保持稳定。

|

图 1 我国乡村转型发展总体空间分布(1998—2018) Fig.1 Spatial Pattern of Rural Transformation Development in China from 1998 to 2018 底图来源:基于自然资源部标准地图服务网站下载的比例尺为1:4800万标准地图(审图号:GS(2019)1823)制作,底图无修改。下同。 |

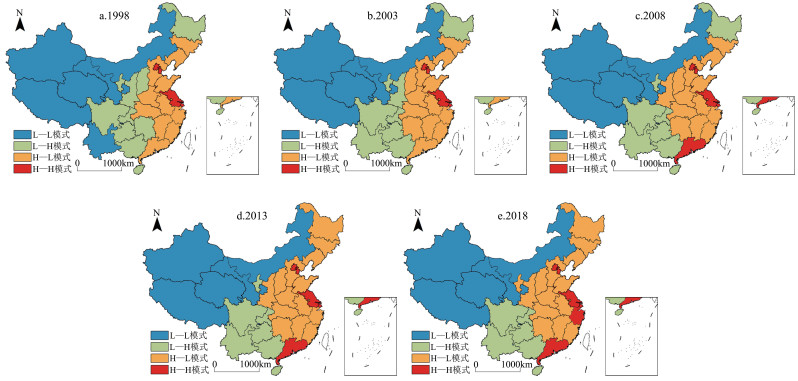

依据LISA理论公式,测算出1998—2018年我国省域单元乡村转型发展水平LISA指数值,基于Geoda095软件绘制1998—2018年我国乡村转型发展LISA集聚图(图 2所示)。LISA集聚图可划分为四种类型:H—H模式(省域自身和相邻省域乡村转型发展水平均高)、H—L模式(省域自身乡村转型发展水平高而相邻省域低)、L—H模式(省域自身乡村转型发展水平低而相邻省域高)、L—L模式(省域自身和相邻省域乡村转型发展水平均低)。通过图 2可看出:①1998—2008年H—H模式主要分布在长三角、京津冀,2008年之后珠三角开始演化为H—H型,这些区域共同形成了我国乡村转型发展的高值俱乐部,空间范围基本保持稳定;②H—L模式主要分布在我国东北地区、中部地区及两湖地区等省份,研究期间仅山西、黑龙江等省份发生时空置换;③L—H模式主要集聚在我国的西北地区陕西、宁夏以及西南地区云贵川等省份,但容易受周边H—L模式正向效应的影响而有所增强;④研究期间L—L模式主要集聚在在我国西部地区的西藏、新疆、甘肃及内蒙古等省份,形成了类"L"型空间形态,近年来该类型表现出一定的减少趋势。综合来看,整个研究期间H—L聚类型和L—H聚类型是我国乡村转型发展的主要LISA空间聚集模式。

|

图 2 我国乡村转型发展局部LISA集聚演化(1998—2018) Fig.2 Local LISA Cluster Evolution of Rural Transformation Development in China from 1998 to 2018 |

通过探讨1998—2018年我国乡村转型发展空间分布特征,发现局部集聚空间分布不断发生变化。鉴于此,采用时空跃迁法对研究期间我国乡村转型发展集聚类型演化进行分析,具体跃迁类型划分四种情况:类型Ⅰ:本省域主动发生跃迁而相邻省域未发生变化情况,包括LL→HL、LH→HH、HH→LH、HL→LL;类型Ⅱ:本省域在相邻省域发生跃迁情况下保持原有状态,包括LL→LH、LH→ LL、HH→HL、HL→HH;类型Ⅲ:本省域与相邻省域均发生了跃迁,包括LL→HH、LH→HL、HH→LL、HL→LH;类型Ⅳ:本省域与相邻省域均未发生跃迁。通过图 2可看出:跃迁类型Ⅳ的省域单元数量最多,表明我国乡村转型发展空间结构变化具有一定的路径依赖性。类型Ⅰ在研究期内并未出现。类型Ⅱ主要包括云南、广东、浙江三省,分别是1998—2003年云南从L—L模式转变为L—H模式,2003— 2008年广东从H—L型跃迁为H—H型,2013—2018年浙江从H—L型演变为H—H型。类型Ⅲ主要涉及到湖南、山西、陕西、黑龙江、宁夏,其中1998—2003年湖南、山西两省从L—H型跃迁成为H—L型,2003—2008年陕西从L—H型演变为H—L型,2008—2013年黑龙江从L—H模式转变为H—L模式,2013—2018年宁夏也从L—H型跃迁为H—L型。总体上看,1998—2018年间我国省域尺度乡村转型发展空间关联转移保持稳定状态。

3 影响机制分析 3.1 影响因子GWR分析理论上关于乡村转型发展影响因素研究,龙花楼研究认为乡村转型发展受内在因素和外援驱动共同作用驱使,乡村系统遵循不同的转型发展路径,形成各异的乡村社会经济及空间形态[8];王艳飞等研究认为经济社会因素是影响区域乡村转型发展的最为重要的因素,并且这一因素对乡村转型发展的作用强度存在区域差异[37];刘祥凛研究指出乡村转型发展受到多种因素共同影响,包括经济发展、工业化水平、交通条件、城镇化率、农业现代化程度及投资带动等[38]。综上来看,区域乡村转型发展是内外因子相互作用的综合结果,主要受到资源禀赋、经济发展及政策制度等多重因素的综合作用。

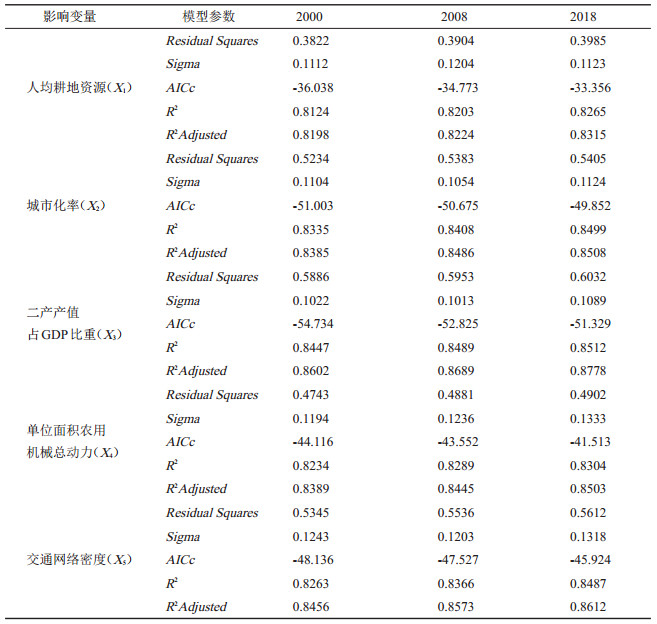

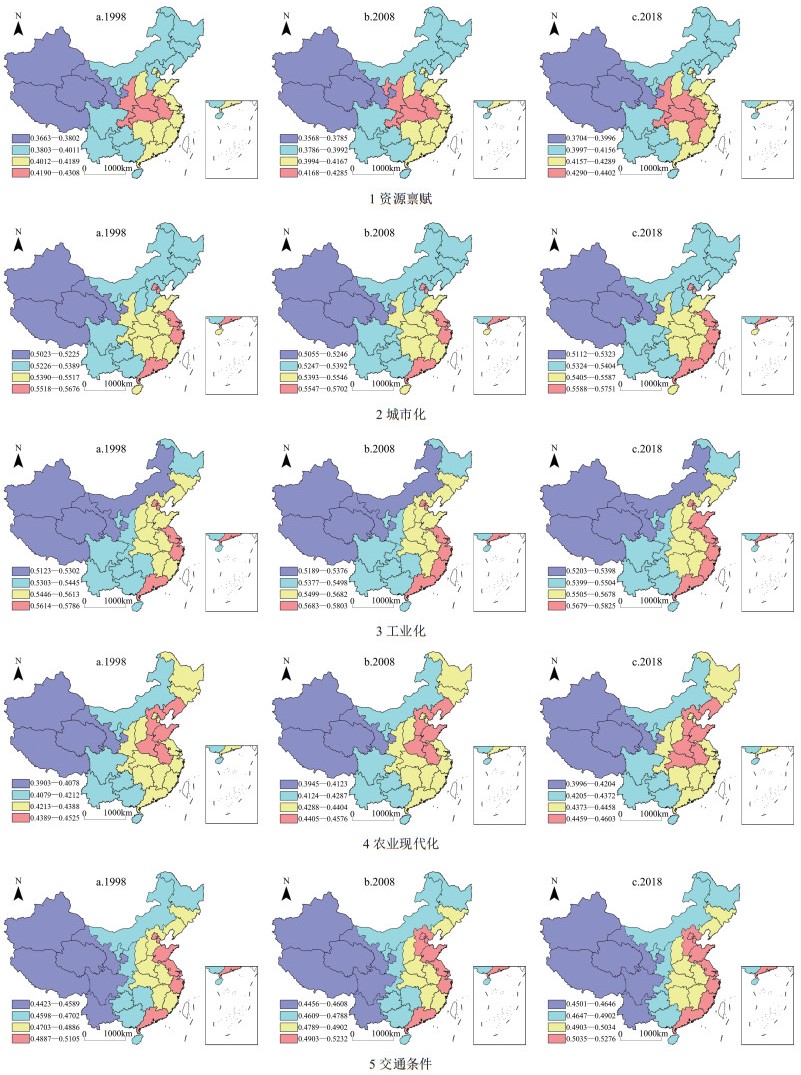

鉴于此,在参考国内外乡村转型发展影响机制研究成果基础之上,结合我国省域尺度乡村转型发展水平特征,论文选取人均耕地资源X1、城市化率X2、二产产值占GDP比重X3、单位面积农用机械总动力X4、交通网络密度X5指标来表示资源禀赋、城市化、工业化、农业现代化及交通条件等五个作为影响因子变量,引入地理空间效应建立GWR来对经典的线性OLS模型进行修正,采用AIC信息准则法,得到1998—2018年影响我国省域尺度乡村转型发展时空分异的各变量GWR模型测算结果(表 4所示),并通过自然断裂法对结果进行空间可视化表达(图 3所示)。通过表 4可以看出:2000—2018年五大影响因素调整后的模型拟合优度(R2Adjusted) 均达到80%以上,GWR模型的拟合优度比OLS模型提高,说明GWR模型的拟合结果要显著优于OLS模型,并且研究期间五大影响因素均通过了1%的显著性水平检验,这也充分表明GWR模型能够很好地解释各自变量因子对研究期间我国乡村转型发展影响程度及空间异质性特征,五大影响变量空间异质性具体规律如下阐述。

| 表 4 GWR模型回归系数统计分析 Tab.4 Regression Coefficient Statistical Analysis of GWR Model |

|

图 3 GWR模型各变量回归系数分布 Fig.3 Spatial Distribution of Regression Coefficients Based on GWR Model |

(1) 资源禀赋对我国乡村转型发展分异影响。通过表 4可看出,1998—2018年资源禀赋条件与我国乡村转型发展表现出正向相关,资源禀赋差异是影响研究期间我国乡村转型发展分异的基础因子。从回归系数空间分布上看,1998年资源禀赋影响因素回归系数高值区主要分布在我国河南、山西、湖南及湖北等主要省份,到2018年这一影响因素回归系数高值区空间分布格局未发生较大变动。相对而言,我国中部平原地区乡村资源禀赋相对较好,这种良好的乡村资源禀赋对于区域乡村转型发展起到了促进作用。1998—2018年资源禀赋影响因素回归系数空间分布呈现以中部平原区为核心向外减弱。

(2) 城市化对我国乡村转型发展分异影响。通过表 4可知,城市化因素对我国乡村转型发展表现出显著的正向促进作用,城市化发展有助于推动乡村人口—产业—土地等要素转型。另外,从回归系数空间分布上看,1998年城市化影响因素回归系数高值区主要分布在我国的长三角、珠三角及京津地区,到2018年城市化影响因素回归系数高值区空间格局未发生置换,形成稳定的城市化影响因素回归系数高值集聚区;而研究期间城市化回归系数低值区主要分布在西藏、云南及贵州等省域。总体上看,1998—2018年城市化影响因素回归系数表现出从沿海到内陆逐渐锐减的空间分布态势。

(3) 工业化对我国乡村转型发展分异影响。研究期间工业化影响因素回归系数为正值,表明工业化影响因素有助于推动我国乡村转型发展。另外,从回归系数空间分布来看,1998—2018年工业化影响因素回归系数高值区主要分布在我国东南沿海地区、京津冀等省份,这些地区的工业化水平较高,快速地乡村工业化发展有助于实现区域乡村产业结构优化与转型;而工业化因素回归系数低值区主要分布在我国广大的西部地区新疆、西藏、青海及内蒙古等省份,缓慢的工业化进程对区域乡村转型发展的驱动效应相对较弱。

(4) 农业现代化对我国乡村转型发展分异影响。通过表 4可知,研究期间农业现代化影响因素对我国乡村转型发展具有显著的正向驱动效应,并且这种驱动在空间上表现出显著的差异性。从回归系数空间分布上看,1998—2018年农业现代化影响因素回归系数高值区主要集中在我国中部地区河南、安徽,华北平原的山西、河北以及东北地区辽宁等省份,一直以来中部、华北及东北地区是我国粮食种植主要产区,农业产业结构调整对区域乡村转型发展产生积极影响,农业现代化是这一区域乡村转型发展的重要响应因子;而研究期间农业现代化回归系数低值区主要分布在我国西北地区。

(5) 交通条件对我国乡村转型发展分异影响。1998— 2018年交通条件影响因素回归系数也为正值,说明交通条件影响因素与我国乡村转型发展间呈现正相关性。另外,从回归系数空间分布来看,研究期间交通条件影响因素回归系数高值区主要分布京津冀、江浙沪及南部沿海的广东、福建等地区,这主要归结于这些地区交通基础设施完善,交通网络密集,良好的交通可达性对区域乡村转型发展起到积极促进效应。相比而言,我国西部地区云贵川藏、青海及甘肃等省份的交通基础建设比较落后,交通可达性因素对于区域乡村转型发展的驱动作用相对较弱。

4 结论与讨论(1) 1998—2018年研究期间我国乡村转型发展水平在[0.3503,0.5356]范围内提升,近20年间我国乡村转型发展水平增长达到52.89%。同时,可以发现研究期间我国乡村转型发展水平上存在显著的区域差异:东部地带>中部地带>西部地带,东部沿海、北部沿海、南部沿海及长江中游等地域乡村转型发展水平较高。

(2) 研究期间我国乡村转型发展表现出俱乐部趋同空间分布,乡村转型发展局部LISA空间集聚特征十分显著;我国乡村转型发展局部H—H集聚模式主要分布在长三角、珠三角及京津冀,L—L集聚模式主要分布在我国西部地区。1998—2018年研究期间我国乡村转型发展局部空间LISA模式稳定,表现为一定的路径依赖和空间锁定特征。

(3) 资源禀赋、城市化、工业化、农业现代化及交通条件等因素综合驱动我国乡村转型发展时空分异;其中,城市化、工业化因素对我国沿海地区的乡村转型发展的影响效应最为强烈,资源禀赋、农业现代化对于我国中部、华北及东北地区乡村转型发展具有局部显著驱动效应,而交通条件因素对我国西南、西北地区乡村转型发展表现较弱的驱动影响。

(4) 乡村振兴战略是新时代我国"三农"工作的总抓手,如何促进乡村转型发展是当前乡村振兴战略实施的重要内容之一;同时,乡村转型发展和城乡空间整合也是快速城市化背景下我国区域发展需要面对的现实课题。根据上述的研究结论,论文初步从以下几个方面提出促进未来我国乡村转型发展的对策建议:①加快乡村人口发展转型。培育新型农业经营主体,建立国家职业农民制度;通过积极政策吸引大学生等高层次人才返乡就业与创业,着重培养一批新型职业农民队伍,培养一批"懂农业、爱农村" 的乡村管理干部,促进我国尤其是中、西部地区乡村人口转型发展,为乡村转型和乡村振兴提供人才保障;②促进乡村一二三产业融合发展。东部地区要积极引导城市人才、资本及技术等更多要素向乡村转移,大力发展乡村新产业、新业态,促进农业与旅游业等相关产业深度融合发展,促进乡村地区产业结构提档及升级;中、西部地区要不断完善乡村交通基础设施建设,积极做好产业转移的承接和引导适宜产业集聚,为区域乡村新型现代产业发展提供长效支持;③推进乡村土地制度创新。深化我国乡村建设用地制度改革,建立农村集体建设用地市场体系,可在我国东部沿海发达地区市(县) 开展农村集体土地入市交易的典型试点先行工作,"先试点后推广",激活广大乡村地区土地资源要素活力,为城乡融合发展提供制度性保障。需要不断完善我国乡村土地利用总体规划,整合乡村地区闲置土地资源,优化我国乡村地区土地利用结构,不断提升我国乡村地域功能,促进我国乡村土地利用转型发展。

注释:

① 三大经济地理带:东部地带包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南等11个省(市);中部地带包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南等8省(市);西部地带包括重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古等12省(市)。

② 八大经济区划分:东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江;北部沿海包括北京、天津、河北、山东;东部沿海包括上海、江苏、浙江;南部沿海包括福建、广东、海南;黄河中游包括山西、陕西、河南、内蒙古;长江中游包括湖南、湖北、江西、安徽;西南包括云南、贵州、四川、重庆、广西;西北包括甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆。

| [1] |

张荣天, 张小林, 李传武. 基于县域尺度的江苏省乡村性空间格局演变及其机理研究[J]. 人文地理, 2013, 28(2): 91-97. [Zhang Rongtian, Zhang Xiaolin, Li Chuanwu. Evolvement and mechanism of spatial pattern of rurality in Jiangsu province on county scale[J]. Human Geography, 2013, 28(2): 91-97.] |

| [2] |

刘彦随, 周扬, 李玉恒. 中国乡村地域系统与乡村振兴战略[J]. 地理学报, 2019, 74(12): 2511-2528. [Liu Yansui, Zhou Yang, Li Yuheng. Rural regional system and rural revitalization strategy in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(12): 2511-2528. DOI:10.11821/dlxb201912007] |

| [3] |

Woods M. Rural[M]. London and New York: Routledge, 2011: 1-340.

|

| [4] |

陈晓华, 曹梦莹. 国外乡村空间重构研究述评[J]. 安徽农业大学学报, 2019, 46(2): 275-281. [Chen Xiaohua, Cao Mengying. Review of study on rural spatial restructuring abroad[J]. Journal of Anhui Agricultural University, 2019, 46(2): 275-281.] |

| [5] |

蔡运龙. 中国农村转型与耕地保护机制[J]. 地理科学进展, 2001, 21(1): 1-6. [Cai Yunlong. The mechanisms of cropland conservationin Chinese rural transformation[J]. Progress in Geography, 2001, 21(1): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1007-6301.2001.01.001] |

| [6] |

刘彦随, 杨忍. 中国环渤海地区城乡发展转型格局测度[J]. 地理学报, 2015, 70(2): 248-256. [Liu Yansui, Yang Ren. The spatial pattern measure of urban-rural development transformation in the Bohai Rim region in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(2): 248-256.] |

| [7] |

龙花楼, 屠爽爽. 土地利用转型与乡村振兴[J]. 中国土地科学, 2018, 32(7): 1-6. [Long Hualou, Tu Shuangshuang. Land use transition and rural vitalization[J]. China Land Science, 2018, 32(7): 1-6.] |

| [8] |

龙花楼, 邹健, 李婷婷, 等. 乡村转型发展特征评价及地域类型划分——以"苏南-陕北"样带为例[J]. 地理研究, 2012, 31(3): 495-506. [Long Hualou, Zou Jian, Li Tingting, et al. Study on the characteristics and territorial types of rural transformation development: The case of "Southern Jiang-Northern Shaanxi" transect[J]. Geographical Research, 2012, 31(3): 495-506.] |

| [9] |

杨忍, 刘彦随, 龙花楼. 中国环渤海地区人口-土地-产业非农化转型协同演化特征[J]. 地理研究, 2015, 34(3): 475-486. [Yang Ren, Liu Yansui, Long Hualou. The study on non-agricultural transformation co-evolutioncharacteristics of "population-land-industry": A case study of the Bohai Rim in China[J]. Geographical Research, 2015, 34(3): 475-486.] |

| [10] |

刘永强, 龙花楼. 黄淮海平原农区土地利用转型及其动力机制[J]. 地理学报, 2016, 71(4): 666-679. [Liu Yongqiang, Long Hualou. Land use transitions and their dynamic mechanism in the HuangHuai-Hai Plain[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(4): 666-679.] |

| [11] |

李智, 张小林. 中国地理学对乡村发展的多元视角研究及思考[J]. 人文地理, 2017, 32(5): 1-8. [Li Zhi, Zhang Xiaolin. Pluralistic perspectives and thinking of Chinese rural development in geography study[J]. Human Geography, 2017, 32(5): 1-8.] |

| [12] |

杨忍, 陈燕纯, 龚建周. 转型视阈下珠三角地区乡村发展过程及地域模式梳理[J]. 地理研究, 2019, 38(3): 725-740. [Yang Ren, Chen Yanchun, Gong Jianzhou. Evolution and regional model of rural development in the pearl river delta region, China, under rapidtransformation development[J]. Geographical Research, 2019, 38(3): 725-740.] |

| [13] |

冯健. 乡村重构: 模式与创新[M]. 北京: 商务印书馆, 2012: 1-317. [Feng Jian. Rural Reconstruction: Model and Innovation[M]. Beijing: The Commercial Press, 2012: 1-317.]

|

| [14] |

张勇, 葛江飞. 安徽省乡村转型发展与土地利用转型协调评价研究[J]. 国土资源科技管理, 2018, 35(5): 69-82. [Zhang Yong, Ge Jiangfei. On coordination evaluation of rural transitional development and land use transformation in Anhui province[J]. Scientific and Technological Management of Land and Resources, 2018, 35(5): 69-82.] |

| [15] |

龙花楼. 论土地利用转型与乡村转型发展[J]. 地理科学进展, 2012, 31(2): 131-138. [Long Hualou. Land use transition and rural transformation development[J]. Progressin Geography, 2012, 31(2): 131-138.] |

| [16] |

杨晴晴. 陕南秦巴山区空心村转型模式及规划策略研究——以汉阴县为例[D]. 西安: 长安大学, 2019: 1-116. [Yang Qingqing. Study on Transformation Mode and Planning Strategy of Hollow Villages in Qinbamountains of Southern Shaanxi: A Case Study of Hanyin County[D]. Xi'an: Chang'an University, 2019: 1-116.]

|

| [17] |

乔家君, 张羽佳. 农业型专业村发展的时空演化: 以河南省南阳市专业村为例[J]. 经济地理, 2014, 34(4): 131-138. [Qiao Jiajun, Zhang Yujia. Temporal-spatial evolution of agricultural specialized villages development: The case of Nanyang city, Henan province, China[J]. Economic Geography, 2014, 34(4): 131-138.] |

| [18] |

郑祖艺, 廖和平, 杨伟. 重庆市县域乡村类型划分及格局特征——基于乡村发展水平和转型评价[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2018, 40(2): 104-112. [Zheng Zuyi, Liao Heping, Yang Wei. On type division and pattern characteristics of the rural areas in Chongqing: Based on the rural development level and transition assessment[J]. Journal of Southwest University(Natural Science Edition), 2018, 40(2): 104-112.] |

| [19] |

高俊, 王灵恩, 黄巧. 边境旅游地乡村转型及可持续发展路径——云南打洛口岸地区的民族志研究[J]. 地理研究, 2020, 39(10): 2233-2248. [Gao Jun, Wang Lingen, Huang Qiao. Transformation of rural border tourism destination and its sustainable development path: An ethnographic study of Daluo port area in Yunnan[J]. Geographical Research, 2020, 39(10): 2233-2248. DOI:10.11821/dlyj020191139] |

| [20] |

Long H L, Zou J, Pykett J. Analysis of rural transformation development in China since the turn of the new millennium[J]. Applied Geography, 2011, 31(3): 1094-1105. DOI:10.1016/j.apgeog.2011.02.006 |

| [21] |

刘亚香, 李阳兵. 乡村转型背景下贵州坝子土地利用生产功能的空间演变[J]. 地理研究, 2020, 39(2): 430-446. [Liu Yaxiang, Li Yangbing. Spatial evolution of land use production function in the basin of Guizhou province under the background of rural transformation[J]. Geographical Research, 2020, 39(2): 430-446.] |

| [22] |

Li J T, Jia L R. Measuring model of rural transformation development path in Fuping county of Beijing-Tianjin-Hebei region[J]. Habitat International, 2018, 74(4): 48-56. |

| [23] |

Fahmi F Z, Sari I D. Rural transformation, digitalisation and subjective wellbeing: A case study from Indonesia[J]. Habitat International, 2020, 98(3): 102-150. |

| [24] |

胡志宇. 四川省城乡发展转型演变特征研究[D]. 成都: 成都理工大学, 2018: 1-73. [Hu Zhiyu. Study on Characteristics of the Evolution of Urban and Rural Development Transformation in Sichuan Province[D]. Chengdu: Chengdu University of Technology, 2018: 1-73.]

|

| [25] |

程哲, 蔡建明, 崔莉, 等. 乡村转型发展产业驱动机制: 以盘锦乡村旅游为例[J]. 农业现代化研究, 2016, 37(1): 143-150. [Cheng Zhe, Cai Jianming, Cui Li, et al. Facilitating rural transformation development by tourism industry: A case study of Panjin, Liaoning province[J]. Research of Agricultural Modernization, 2016, 37(1): 143-150.] |

| [26] |

黄丽娟, 马晓冬. 江苏省县域经济与乡村转型发展的空间协同性分析[J]. 经济地理, 2018, 38(6): 151-159. [Huang Lijuan, Ma Xiaodong. Spatial coupling cooperative analysis of economic development and rural transformation in Jiangsu province[J]. Economic Geography, 2018, 38(6): 151-159.] |

| [27] |

陈碧妹. 乡村旅游转型发展探析——以安顺传统村落为例[J]. 社会科学家, 2019(4): 82-86. [Chen Bimei. Analysis on the transformation and development of rural tourism: A case study of Anshun traditional villages[J]. Social Scientist, 2019(4): 82-86. DOI:10.3969/j.issn.1002-3240.2019.04.013] |

| [28] |

曹智, 李裕瑞, 陈玉福. 城乡融合背景下乡村转型与可持续发展路径探析[J]. 地理学报, 2019, 74(12): 2560-2571. [Cao Zhi, Li Yurui, Chen Yufu. Approaches to rural transformation and sustainable development in the context of urban-rural integration[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(12): 2560-2571. DOI:10.11821/dlxb201912010] |

| [29] |

戈大专, 龙花楼. 论乡村空间治理与城乡融合发展[J]. 地理学报, 2020, 75(6): 1272-1286. [Ge Dazhuan, Long Hualou. Rural spatial governance and urban-rural integration development[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(6): 1272-1286.] |

| [30] |

邓楚雄, 谢炳庚, 李晓青. 基于投影寻踪法的长株潭城市群地区耕地集约利用评价[J]. 地理研究, 2013, 32(11): 2000-2008. [Deng Chuxiong, Xie Binggeng, Li Xiaoqing. Evaluation of intensive cultivated land use based on a projection pursuit model in ChangshaZhuzhou-Xiangtan urban agglomeration[J]. Geographical Research, 2013, 32(11): 2000-2008. DOI:10.11821/dlyj201311003] |

| [31] |

张荣天, 陆建飞. 长江经济带耕地集约利用多尺度时空特征与影响因素分析[J]. 农业工程学报, 2019, 35(24): 271-278. [Zhang Rongtian, Lu Jianfei. Multiscale spatiotemporal characteristics and influencing factors of intensive cultivated land use in Yangtze River economic belt[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2019, 35(24): 271-278. DOI:10.11975/j.issn.1002-6819.2019.24.032] |

| [32] |

冯长春, 曾赞荣, 崔娜娜. 2000年以来中国区域经济差异的时空演变[J]. 地理研究, 2015, 34(2): 234-246. [Feng Changchun, Zeng Zanrong, Cui Nana. The economic disparities and their spatio-temporal evolution in China since 2000[J]. Geographical Research, 2015, 34(2): 234-246.] |

| [33] |

胡曙虹, 黄丽, 范蓓蕾, 等. 中国高校创新产出的空间溢出效应与区域经济增长——基于省域数据的空间计量经济分析[J]. 地理科学, 2016, 36(12): 1767-1776. [Hu Shuhong, Huang Li, Fan Beilei, et al. Spatial spillover effects of innovative outputs of university and its impacts on regional economic growth of China: Based on spatial econometrics analysis of provincial data[J]. Scientia Geographica Sinica, 2016, 36(12): 1767-1776.] |

| [34] |

赵桂梅, 赵桂芹, 陈丽珍, 等. 中国碳排放强度的时空演进及跃迁机制[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(10): 84-93. [Zhao Guimei, Zhao Guiqin, Chen Lizhen, et al. Research on spatial and temporal evolution of carbon emission intensity and its transition mechanism in China[J]. China Population, Resources and Environment, 2017, 27(10): 84-93.] |

| [35] |

Chen Y Y, Qian H Q, WangY. Analysis of Beijing's working population based on geographically weighted regression model[J]. Sustainability, 2020, 12(12): 1-16. |

| [36] |

王爱, 陆林, 包善驹, 等. 基于GWR模型的合肥居住地价影响因素研究[J]. 人文地理, 2017, 32(5): 89-97. [Wang Ai, Lu Lin, Bao Shanju, et al. Research on the influencing factors of residential land price in Hefei based on GWR model[J]. Human Geography, 2017, 32(5): 89-97.] |

| [37] |

王艳飞, 刘彦随, 李玉恒. 乡村转型发展格局与驱动机制的区域性分析[J]. 经济地理, 2016, 36(5): 135-142. [Wang Yanfei, Liu Yansui, Li Yuheng. The spatial disparity of rural transition development and regional characteristics of its driving forces[J]. Economic Geography, 2016, 36(5): 135-142.] |

| [38] |

刘祥凛. 湖南省武陵山片区乡村转型评价及影响因素分析[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2019: 1-69. [Liu Xianglin. Rural Transformation Evaluation and Analysis of Influencing Factors in Wuling Mountain Area of Hunan Province[D]. Changsha: Hunan Normal University, 2019: 1-69.]

|