2. 嘉善经济技术开发区管理委员会, 嘉兴 314100;

3. 南京大学 长江产业经济研究院, 南京 210093;

4. 上海市现代管理研究中心, 上海 200052

2. Jiashan Economic and Technological Development Zone Management Committee, Jiaxing 314100, China;

3. Yangtze Industrial Economic Institute, Nanjing University, Nanjing 210093, China;

4. Modern Management Centre, Shanghai 200052, China

作为地域空间重要组成部分,乡村在区域发展格局中发挥着不可或缺的作用[1]。改革开放以来的快速城镇化、工业化进程中,乡村生产要素被城市虹吸、袭夺,传统乡村衰落、村庄"空心化"乃至自然村落相继"消亡"等现象愈演愈烈,乡村可持续发展面临较大挑战[1, 2]。从城镇偏向转向城乡融合的高质量发展过程中,如何有效实现城乡协调发展,成为解决新时代社会主要矛盾的重要内容[2]。对此,中央连续发布以解决"三农"问题为主题的"一号文件",致力于引导乡村转型发展和全方位振兴。作为乡村发展重点与根源的产业,得到社会各界高度重视,其形态也发生了较为显著变化[1, 2]。面对乡村产业逐渐转向多样性,并呈现明显的空间异质性、时间变异性,准确把握其发展特征、科学制定协调发展策略,成为一体化背景下推动乡村振兴的重要基础。

乡村产业演进与空间分异,不仅是一种客观存在的经济社会现象,也是相关研究热点话题[3-5]。对于中国而言,1980年代末崛起的乡镇企业、劳动密集型工业,以及旅游、商贸、电子商务等非农产业的兴起,带来乡村产业的多样性,但空间布局同样呈现明显地域集聚特征,如乡村旅游休闲产业集聚在城镇边缘的区位优势良好、生态资源或农业资源丰富地区,"服务"城镇倾向化明显[1, 5, 6]。实践研究中,学者们基于经济社会、土地利用等数据,采用层次分析法、熵权法、灰色关联法、BP模型和Ward法、Dagum基尼系数等方法,主要对乡镇以上尺度典型区域乡村产业时空分异特征研究[1, 7, 8]。研究发现,乡村产业具有多样化特征、空间分布呈现明显区域差异,特别是城市周边非农产业分布的"圈层性",距离衰减规律具有一定适用性,如广州市乡村产业远郊一产用地多样化明显,近郊区二、三产用地更加多样化,区位作用明显[9]。为进一步揭示乡村产业的空间异质性,学者通过构建相关指标体系,将乡村划分成不同类型,深入探究不同功能类型乡村空间分布特征[7]。如Bański等将波兰乡村地域划分为农业功能主导区、功能均质区、非农业功能区、旅游休闲功能区和森林覆盖等5种类型[10],Holmes将澳大利亚乡村地域划分为生产性农业、乡村休憩、小农场、郊区化、边缘化农业、保护和内生等7种发展模式[11],刘玉等将环渤海地区乡村划分为经济发展、粮食生产、生态保育三个主导功能区、细化为13个功能亚区[1]。此外,政府部门也对乡村产业类型进行划分,以服务于政府决策,如中国村镇体系规划中,将乡村划分为林业型、牧业型、农业种植型、渔业型、农旅型、农工型等多种类型[12, 13]。针对不同类型乡村制定差异化政策,能够更加有效地推动乡村发展振兴。

乡村产业的多样化同样呈现一定时间变异性,深入剖析这一演变动力机制,对于优化经济社会空间布局、推动乡村振兴和促进区域协调发展具有更好借鉴意义[12, 14]。起源于20世纪80年代的乡村多功能理论,为探究乡村产业多样化演变驱动因素等提供了理论依据[5, 12, 15]。研究发现,作为一种复杂经济社会现象,乡村产业及其多样化演变是在历史资源禀赋基础上,利益相关者复杂作用的结果[12, 16, 17]。总体上,前者发挥着基础性作用,而乡村自我提升需求与外部社会经济变化下的利益相关者驱动,是乡村产业及其多样化演变的关键驱动力,且相关效应呈现动态性、适应性特征[12, 18]。其中,以满足乡村发展与土地利用的内部因素,决定了乡村产业演变的本底,包括村民需求、基础设施和人力、人才资本等;而以满足外部需求为导向的外部因素,通过产业分工、区域融合等加快产业演变,包括城镇化、全球化、宏观政策等[12, 17-19]。在发展目标多元性、社会需求多样化及土地利用多宜性等因素综合作用下,乡村产业呈现多样性演变趋势,在提升乡村经济、社会和生态服务能力同时,也促进乡村地域空间多功能性的形成[1, 14]。如全球化进程中,乡村产业发展深刻嵌入全球经济、政治和社会过程中,多元化群体的多样化需求在乡村交融、碰撞,利益诉求的多样化推动乡村产业随之发展转变[15, 17]。但是,不同乡村地域、不同产业的影响因素存在较大差异。如:骆华松对上海市郊区乡村经济类型分析,各类型受到区位差异、自然条件、历史基础、行为因素(行政行为决策) 和交通运输条件等因素影响,区位因子作用产生了近、中、远郊大范围的差异,其余因素造成了内部分异[20];宋志军等对北京市近郊平原区到远郊山区的农业发展多功能化过程演变的分析发现,这一过程主要受社会经济发展、政策规划和地形的影响[21];房艳刚等认为,由于自然和非自然资本、经济需求、市场距离、劳动力供应和基础设施水平的差异,中国乡村地域在动态转型过程中分化成不同地域类型[5]。

城乡关系由二元分割对立向一体化融合转变的高质量发展阶段,经济发达地区不仅是乡村非农产业的集聚区,理所当然也应成为城乡一体化发展先行区、示范点。特别地,大都市圈内乡村受外部因素最强烈、最直接辐射与冲击,乡村产业变动剧烈、日益多样化,成为研究乡村产业及其多样化空间分异的理想区域。但受数据限制,已有研究尺度多为乡镇及以上尺度,村域尺度上的乡村产业研究进展缓慢,且基于产业多样化的乡村分异研究相对欠缺[7, 8, 22]。对此,本文借鉴国内外相对成熟的乡村多功能理论[12, 15],聚焦大都市圈乡村产业分异状况,结合乡村产业POI数据,利用GIS空间分析、核密度分析等方法,刻画乡村产业地域分异特征,并探讨乡村产业及其多样化分异的影响因素。本文对大都市圈周边乡村产业地域分异的研究,为乡村产业研究提供中国范式和经验,对于制定科学政策引导乡村产业振兴及可持续发展也具有重要借鉴意义。

2 研究区域、数据来源与研究方法 2.1 研究区域复杂因素交织的空间,也是研究乡村产业及其多样化演变的较好区域[12, 15]。南京都市圈是中国城镇化水平最高的区域之一,受自然地理条件、经济发展水平、社会历史过程等复杂因素影响,同样存在大量产业各异的乡村空间。限于数据可得性等,本文选择都市圈的"东山—茅山"典型样带作为研究区域①。选择这一区域作为研究范围,主要考虑以下方面:①作为都市圈核心圈层城镇化扩张主要方向之一,乡村产业受城镇化等多重因素影响明显,且呈现典型空间差异性。②位于南京中心城区东南部50km范围内,产业类型多元、经济结构呈现综合性和多样性,基本涵盖乡村产业的常见类型。③作为一构造较为完整的山间盆地区,兼具平原、山地、丘陵、岗地等地形地貌,可以在一个小尺度区域内集中展现不同地理条件对乡村产业多样性的影响。

本文研究具体范围包括南京市江宁区东山街道、淳化街道和湖熟街道,以及句容市南部的郭庄镇、赤山湖风景区、天王镇和茅山风景区南部的三个乡村,共有87个行政村(社区)。基于实地调研发现,2017年乡村户籍人口30.78万人,常住人口共30.54万人,村集体收入约5.74亿元,从业人员约15.85万人,其中农业从业人员占比为25.33%。

2.2 数据来源与处理本文采用产业POI数据,分析乡村产业空间分异特征。POI (point of interest) 是一种代表真实地理实体的点状数据[23],本文通过抓取POI数据,探讨研究区域乡村产业及其多样化地域分异特征。数据采集、处理过程如下:

(1) POI数据采集。通过百度地图API接口开放平台,抓取所需产业POI数据,数据获取时间为2018年4月。通过百度地图POI分类引导体系,从中挑选出与产业相关的关键词如下:美食、宾馆/住宿、购物、休闲、娱乐、医疗、教育、旅游景点、培训机构、房地产、运动健身、公司企业、汽车服务、生活服务、结婚、丽人、金融。在地名关键词搜索时,分别选择街道/镇以及各社区/村两种空间尺度,和筛选出的产业关键词交叉搜索,尽可能全面获取研究区域内的乡村产业POI数据。

(2) POI数据处理。经过清洗重复项以及无关项后,初步提取研究范围内共计38582个兴趣点。将获取的POI数据导入ArcGIS10.2中,利用ArcGIS10.2中online的中国地图彩色版(含POI) 中的POI点进行空间纠偏。利用研究区域的行政矢量图进行裁剪和标识,得到各个行政村(社区) 内6726个产业POI数据。

(3) 乡村产业POI数据分类与统计。基于《国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017)》,将POI数据划分为农业生产、居住服务、加工销售、休闲旅游、商贸流通、文创科技等6类。其中:农业生产型细分为林场、茶场、水果生产、畜禽水产养殖、苗木花卉园艺、综合农业生产等6类;居住服务型主要是房地产;加工销售型包括采矿、农副产品加工、生活消费品制造(服装、食品、工艺品、生活用品、木业家具、包装、印刷纸业等)、机械设备制造(机械设备、化工化纤等) 4类;休闲旅游型主要包括旅游景点、公园、农业生态园、度假村、农场农庄、民宿农家乐、采摘园等类型,划分为休闲和旅游景点2类;商贸流通型主要包括各种商铺、服务产业、运输流通网点等;文创科技型细分为高新技术(电子科技、信息、医药、新材料等)、农业科技(农作物选种育种、畜牧家禽繁育研究等)、文化创意3类。

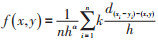

2.3 研究方法核密度分析能够直观地展示研究区域产业分布集聚格局,特别是能够较好地显示要素分布的"波峰"与"波谷"[24]。其中,研究单元中心处核密度值计算公式:

|

(1) |

式中,f(x, y)为点(x, y)的密度值,n为研究单元数,h为搜索半径,d为点(xi, yi)与样本点之间距离,k是表征点(xi, yi)贡献值随距离变化的核密度函数,α为数据维度。

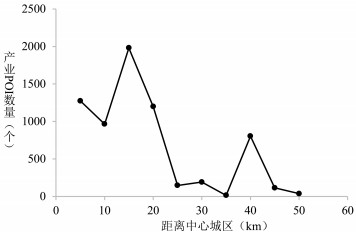

3 乡村产业空间分异格局分析 3.1 产业空间分异总体格局采用圈层分析方法,统计距离中心城区不同缓冲带中、不同产业类型POI的数量;基于核密度分析方法,对乡村产业集聚格局进行探究(见图 1、图 2)。总体上,乡村产业分布具有明显的空间集聚性、近中心城区"向心性",并呈现距离衰减、团块状集聚和沿交通线扩散等明显特征:

|

图 1 不同缓冲带内产业POI数量变化 Fig.1 The Variation of the Amount of Industrial POI in Different Buffers |

|

图 2 产业POI空间分布 Fig.2 The Spatial Distribution of Industrial POI |

(1) 乡村POI数量及空间分布呈现明显距离衰减特征,即随着离中心城区距离增加,产业POI数量逐渐减少;距中心城区15km范围内产业POI集聚程度较高,受南京、句容城区的影响,在15km和45km缓冲带内出现峰值,且15— 25km内距离衰减特征明显。

(2) 总体上,乡村产业在近中心城区、乡镇中心及其周边、旅游风景区周边、交通干线交叉及沿线区域集聚,呈现组团放射状布局。如东山街道上坊社区、淳化街道淳化社区、湖熟街道湖熟社区、郭庄镇的郭庄村及天王镇的前进村等POI集聚区,多具有临近风景区、乡镇镇区、交通干线交汇或高级公路的特征。

(3) 呈现明显乡镇规模等级空间结构特征。近中心城区POI空间集聚热点较多,具有邻近城区、乡镇中心、旅游风景区等区位特征;远郊区乡村POI主要集聚在乡镇中心周边或交通干线交汇处等交通便捷区域。这些区域多为乡镇政府所在地或周边地域的商品集散中心,经济社区发展水平较高,工商业和现代服务业集聚,尤其是商贸流通型POI数量较多,在历史演变过程中因区位优势成为商贸集市汇集地。

3.2 不同产业空间分异对比研究统计不同缓冲带内各产业POI密度(见表 1)。对比发现:①所有产业POI密度均呈现先上升后下降特征,密度峰值出现在离中心城区15 km左右,15—35 km内随距离衰减特征明显,在40—50 km内POI密度先小幅度上升、后逐渐下降。其中,商贸流通型、加工销售型、居住服务型、农业生产型POI密度峰值在15 km缓冲带内,文创科技型和休闲旅游型POI密度峰值在10 km缓冲带内,表明后两者与中心城区联系更加密切。②不同类型产业POI密度相差较大。商贸流通型POI密度较高,和产业POI密度变化趋势相一致,主要是因为样带范围内的POI主要由商贸流通型POI构成,其次是加工销售型企业密度较大,其他类型POI密度较小。休闲旅游型POI集聚在离中心城区20 km地带内,这一地域范围与中心城区和乡镇中心均保持一定距离,受城镇化和工业化冲击相对较弱,乡村性保持相对良好;同时交通便捷、游客往来方便,加之当地政府发展水平较高,资金支持进一步支撑了乡村休闲旅游的发展。

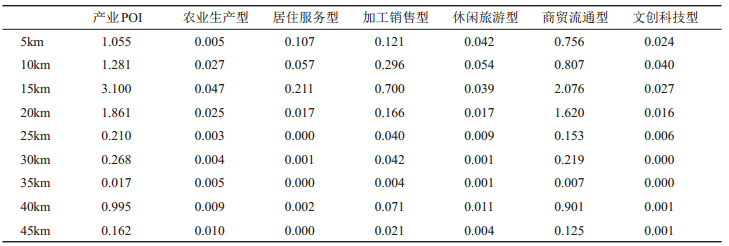

| 表 1 不同类型产业POI密度变化 Tab.1 The Density of Different Industrial POI Types |

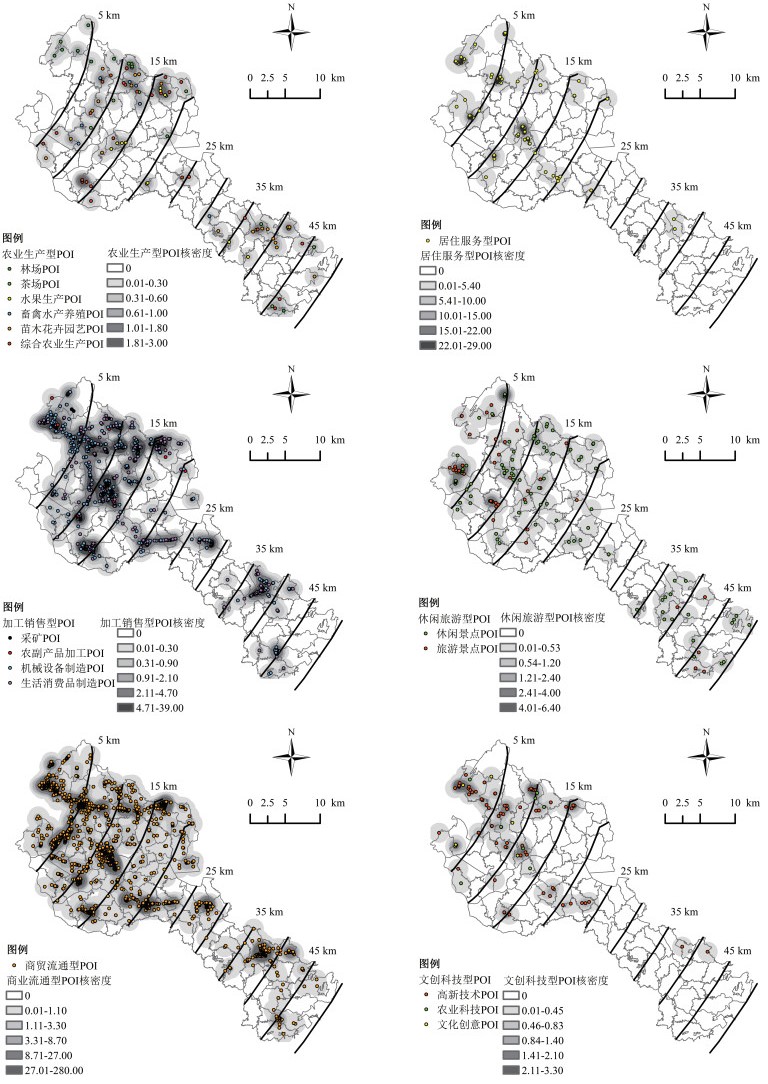

采用核密度分析方法,进一步探究不同产业POI空间分布特征(见图 3)。结果表明:

|

图 3 不同产业POI空间分布 Fig.3 Spatial Distribution of Different Industrial POI Types |

(1) 农业生产型POI空间分布相对分散,在近中心城区20 km内及远郊地区40—45 km左右较密集,且不同类型空间分布差异较大。近郊区依托邻近产品需求市场优势,为城镇提供新鲜、即时农产品,且主要采用规模化、复合化等现代化农业生产手段;远郊区产品以茶叶、苗木、畜禽产品、木材等为主,单一村庄基本上生产、销售1—2种农产品。具体来看:综合农业生产型POI在10—20 km缓冲带中分布较密集,以生态农业园、现代农业种植园为主;水果生产型POI主要分布在离中心城区15—20 km内,其次是40 km缓冲带内,以综合性果园、草莓园、葡萄园和蓝莓园等类型为主;林场主要分布在离中心城区5—10 km范围内,茶场和畜禽水产养殖POI则在15 km缓冲带中较集中;苗木花卉园艺型POI在10—15 km、45 km缓冲带内存在峰值。但以分散化经营为主,表明农业现代化仍有较大提升空间。

(2) 居住服务型POI呈块状集聚特征,主要分布在近中心城区20 km内各乡镇镇区及中心村,如东山街道上坊社区、淳化街道淳化社区和解溪社区、湖熟街道湖熟社区和河南社区、郭庄镇的郭庄村。二三产业发展较快,人口、产业不断集聚,成为周边及偏远乡村地域人口的重要汇集地,房地产市场发展较快;或依托优越的自然生态本底、旅游风景区等,大力发展旅游地产以促进当地经济增长。

(3) 加工销售型POI空间集聚特征明显,在中心城区15 km范围内、乡镇中心、交通干线交叉等区位优势区域相对集中,同样呈现距离衰减趋势。总体上,经济发展水平较高的区域POI数量较多,且不同行业集聚特征存在明显差异:近郊区以日常生活高端消费品、精密机械设备加工为主,同类型企业相对集聚,规模较大;远郊区以日用消费品、钢材等加工为主,空间分布相对分散、规模较小,产业类型更加多样化。此外,作为提升农产品附加值、延伸农业产业链最直接、有效的农副产品加工企业较少,表明农副产品附加值仍有提升空间。

(4) 休闲旅游POI主要集聚在近中心城区25km范围内和乡村资源禀赋较好的地域(天王镇东南部和茅山风景区南部),前者如万安社区东边沟生态园、双岗社区淳化山田牛奶园景区和山田度假区草原风情园,邻近城市中心、经济发展水平较高,吸引地方政府或第三方企业进行投资开发;后者如湖熟街道尚桥社区和三界社区、天王镇浮山村和金山村,结合自然生态资源,积极打造生态休闲基地和休闲农业观光景点(如浮山樱花园、湖熟稻乐园、尚桥生态基地)。空间对比看,近郊区旅游资源较好的乡村,依托区位、交通、政策等优势,率先推进休闲农业发展;而远郊区虽然生态资源更丰富、乡村性更明显,但面临区位劣势、资金缺乏、游客旅游成本较高等制约,休闲旅游开发较慢进展慢、档次较低。

(5) 商贸流通型POI主要包括各种商铺和服务业网点,同样呈现距离衰减规律,且呈现明显空间集聚特征和规模等级性(各乡镇镇区为一级热点,中心村为二级分布热点),沿交通轴线扩散布局特征明显。空间上,近郊区以综合性商场、超市和沿街商铺为主,中高端化、高密度化趋势明显;远郊区以满足周边居民日常生活需求的商贸流通业为主,主要呈现为沿街、沿路的低层商铺,服务相对中低端,但服务类型更加多元化。

(6) 文创科技POI以高新技术型企业为主,主要分布在近中心城区20 km范围内,呈现显著距离衰减特征。其中:①高新技术型企业集聚在近中心城区10 km范围内,区位优势和产业规模集聚效应较好,接受城镇辐射明显;②利用乡村资源开展农作物选种育种、畜牧家禽繁育研究等农业科技活动,如南京市农作物引种中心、江苏省奶牛育种中心,集聚在经济发展水平高、中心城区近郊乡村;③依托当地资源禀赋、区位优势,逐渐兴起的乡村艺术彩绘、传统手工作坊等文创产业,集聚在乡镇镇区等经济发展水平较高区域,或依托风景旅游区发展(如南京方山当地艺术创意产业园)。

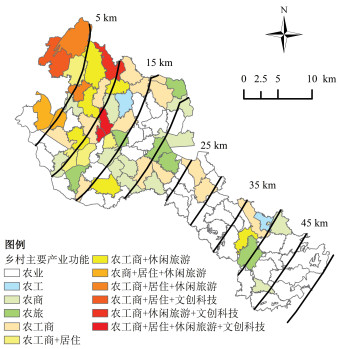

3.3 基于产业的乡村多样性空间分异研究多重因素综合作用下,乡村日益成为多种产业的复合单元,但不同产业作用强度与表现形式存在一定差异[1]。研究发现,边缘区乡村以农业为主导,农业生产功能较强;近郊区乡村及乡镇中心周边乡村的产业类型多样,具备农业生产、加工销售、商贸流通、居住服务、文创科技等多种形态,部分乡村休闲旅游功能明显。在已有研究基础上,借鉴乡村多功能性研究范式[5, 12],本节重点从产业多样化出发,基于不同类型的产业组合,综合农业从业人员比例及产业POI数据,将乡村划分为不同类型,并分析不同类型乡村的空间分布特征(见图 4)。经实地调研验证,对研究区域内乡村类型划分结果,大致符合当前发展实际情况。

|

图 4 基于产业的乡村类型空间分异 Fig.4 Spatial Division of Rural Types Based on Industry |

总体上,远郊及镇域边缘乡村农业生产多样性较强,乡镇中心农工商功能复合化发展,近郊乡村农工商、居住、休闲旅游等产业融合发展趋势明显。空间对比发现:①对于中心城区近郊,特别是15 km范围内的乡村,具备发展农业生产、居住服务、加工销售、商贸流通、文创科技、休闲旅游等多种产业基础,农用地与建设用地级差地租使得农业用地的经济效益可以更高,乡村发展明显呈现城镇化、工业化的趋势[5]。经济类型多样性,工商业和现代服务业不断集聚,城镇化进程较快,科技园、商圈等城市化土地利用类型不断发展,但农用地撂荒现象突出。②对于远郊区和边缘区而言,地形多以山地丘陵为主,交通不便,乡村受中心城镇辐射影响较弱、产业发展受限,产业主要以苗木茶叶种植、有机农业或传统农业等为主导;但部分区位优势明显及自然生态资源、农业资源相对丰富的乡村,依托当地政府及居民对新产业新业态接受度较高的优势,在城市周边乡村旅游兴起浪潮中,通过政府或企业资金投入打造休闲农业,农旅融合发展质态较好,成为这一区域乡村发展的典范。

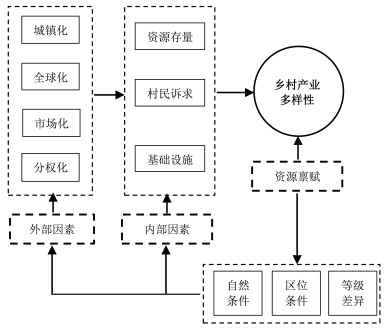

4 乡村产业多样性演变驱动因素探析作为一种复杂经济社会现象,乡村产业及其多样性的形成、演变,是多重因素综合作用的结果[14, 15]。本文借鉴乡村多功能理论研究的分析框架,构建资源禀赋、内外部因素综合作用的乡村产业多样性演变影响机制:长期而言,资源禀赋是乡村产业多样性的决定性因素。从短期来看,乡村产业多样性演变,是内外部利益相关者综合作用的结果,外部看是为了满足外部利益相关者对乡村的需求,内部看是为了满足乡村适应社会发展而作出的适应性转变。即资源禀赋决定了内外部利益相关者在乡村所能作出的改变,而外部因素也通过引导、倒逼乡村适应社会发展演变而作出相关调整[17]。上述过程大致构成了乡村产业多样性及其演变的影响机制(见图 5)。本节结合实地调研结论,采用定性分析方法,初步探讨南京都市圈典型区域乡村产业多样性形成、演变驱动因素。

|

图 5 乡村产业多样性演变影响机制 Fig.5 The Influence Mechanism of Rural Industry Evolution |

(1) 自然条件决定了乡村适宜发展的产业,特别是土地利用适宜性差异,是乡村产业差异性的重要基础[14]。从研究区域看,以丘陵山地为主的地貌对非农产业发展约束较大,长期呈现农业生产主导的格局。随着社会经济发展,样带范围内近郊平原区非农产业发展较快,如部分旅游资源优势凸显的乡村,在政府主导下乡村农旅产业发展较快,并带动相关服务业集聚,乡村产业呈现明显的多样化。但是,远郊丘陵山区受地形因素制约,仍保留着大量的农业生产空间和自然生态空间,依靠土地、森林、矿产等资源发展农业、林业、采矿业等产业类型,乡村产业相对单一。

(2) 规模等级及其带来的政策差异,同样影响乡村产业发展[8]。乡村产业转型升级、突变等,均需要大量资金投入,对乡村发展具有较大冲击、也存在一定风险[14]。对于财力有限的乡村而言,产业历史基础在一定程度上决定了产业发展方向,如大部分乡村产业演变缓慢。长期以来,农业生产型乡村仍然较多地维持着农业生产;而作为区域服务中心的乡镇中心,受城镇化和工业化影响较大,且地方政府可支配资金相对充裕,村民更易接受新的发展理念与新产业新业态,工商业和现代化服务业也率先在这一区域集聚,产业或延续历史基础进一步延伸,或在外力作用与内力推动下发生突变,带来乡镇中心产业多样性普遍较高的现象。

(3) 受空间相互作用"距离衰减"法则驱动,区位条件,特别是与中心城区距离是乡村产业多样性分异的主导因素[9]。不同区域看:近郊区有邻近城镇区位优势、迥异的乡村景观,土地和劳动力成本相对较低,对城市扩展具有强大吸引力,工业区、旅游景点、种植园和养殖厂等非集约性用地不断在该区域出现;作为城乡要素交流的中间地带,工商业和现代服务业逐渐在这一区域集聚,土地利用逐步向城镇化方向转变。远郊区受城镇化和工业化影响较弱,土地利用大多仍以农业为主;但部分区域如乡镇中心,可能成为城镇工业区和新居住区"飞地",成为城镇商贸流通、加工销售等产业的扩展地带。总体上,近郊区乡村产业发展以城镇居民需求为导向,产业多样性特征明显;而远郊区的乡村产业发展综合考虑当地居民生产利益和需求,产业相对单一。空间上,受到南京与句容城市发展能级显著差异的对比,样带范围内乡村产业多样性受前者影响更明显。

4.2 内部驱动因素(1) 劳动密集型等低端产业集聚过程中,乡村资源如劳动力、土地等要素差异,也是影响产业多样化重要因素。随着城镇化和工业化发展,农业生产带来的收益相对较低,大量农村青壮年劳动力选择外出,传统的农业生产型村庄逐渐衰落,空心化趋势日益明显。实地调研发现,乡村产业多样性与乡村人口规模具有一定相关性:农业生产功能较强的地区,乡村常住人口较少,人口流出的可能性较高;非农产业较强的地区,人口不断集聚,人口流入的可能性较强。此外,建设用地较多的地区,基础设施建设相对完善,在经济社会发展过程中人口、非农产业不断集聚,并进一步吸引周边乡村地域及偏远乡村地区人口流入,这一现象在乡镇中心较为普遍。但依赖劳动力、土地等资源,乡村吸引的产业以低端制造业等为主。

(2) 当前,乡村转型的研究日益重视村民在其中发挥的关键作用,更多的学者从"政府推动、市场带动、村民参与"的角度对这一过程进行解读[25]。但由于村民特别是作为村民代表的村委会人力资本存在一定的不足,可能出现过度重视短期利益、忽视长远发展的现象,影响乡村产业发展甚至导致产业发展的夭折。如非农产业发展带来的集体资金积累中,部分乡村注重对基础设施的投资以吸引更多外部投资,并渐渐拉开与其他乡村的发展差距,产业多样性十分明显。此外,村民发展需求和能力也具有明显的地域差异,进而影响乡村产业发展:如近郊区乡村的村民,受城镇影响较大,需求层次较高,村民更易接受新的发展理念与新产业新业态,实现能力也较强;远郊乡村的村民,更多地仍停留在物质需求满足,受外界影响相对较小,对于新事物的接受能力较弱,进一步制约了发展能力。

(3) 城镇对乡村产业发展的影响,不仅与区位差异带来的距离有直接联系,基础设施特别是交通条件,可以通过影响区位优势、降低运输时间成本,带来城市功能扩散与市场需求强度沿交通轴线更长距离的延伸[7]。对于乡村产业演变而言,外部交通设施通过影响与城镇的交流而发挥作用,而内部的交通设施在其中同样发挥着关键性作用。交通可达性较高、连接性较好的地区,如乡镇中心往往是区域交通线路的汇集之地,区位优势突出,并承担为一定地域范围内的乡村提供产品和服务功能,吸引工商业和服务业产业集聚;此外,对休闲旅游产业分析发现,远郊区发展较好的乡村,更离不开内部良好交通设施的支撑。

4.3 外部驱动因素都市圈交通设施完善、信息技术发展下,空间距离、自然条件、历史基础对乡村产业的影响逐渐减弱,但区域多功能差异依然存在现象,与外部因素冲击存在较大联系。新世纪以来,全球化、城镇化深刻冲击下,农业经济地位下降和经济调整、农村服务的兴起与合理化、城乡人口流动和社会经济发展要素重组与交互作用等,乡村产业的非农化、多样化趋势进一步凸显[4, 6]。本文从城镇化、全球化、市场化、分权化等方面,探析外部影响因素对乡村产业多功能性演变的驱动机制。具体来看:

(1) 随着城乡一体化进程加快,城镇对乡村产业演变影响更加明显[8, 21, 22]。一方面,随着城镇居民收入提高和物质生活层次丰富,都市近郊以农家乐、民宿、采摘观光园等为代表的乡村休闲旅游业快速发展,乡村旅游休闲功能逐步增强,并带动小型商贸业集聚。另一方面,随着城市发展空间日益紧缺、环境保护要求提高,邻近城市的乡村成为承接城市功能转移的新场所。许多传统制造业企业被迫从城市"撤离",但由于企业自身的地方依赖与关系锁定,更倾向于在原址附近环境规制与劳工成本相对较低的乡村布局,加之推崇工业化引导经济发展等策略[8],乡村通过广阔土地资源接受城市"排挤"产业,实现了产业非农化转型。

(2) 全球化与现代化过程中,乡村发展越发嵌入到多尺度(全球、国家、区域和地方) 的经济、政治和社会过程当中,越来越多的地区被历史性地"打破"与"重建"[14, 22]。全球化进程中,为追求经济发展与现代化进程,乡村通过内生发展与招商引资等方式逐步发展多样性的乡村产业,不断提升竞争力[5]。如改革开放以来,随着政策放宽,鼓励农村自主发展商品经济,乡镇企业迅速崛起,苏南、温州、珠三角等地区发展尤为迅猛。位于苏南地区的乡村,全球化进程快速推动了农村经济增长,但"村村点火、户户冒烟"的缺乏长远规划、零散式的粗放模式下,乡村产业发展呈现低效化特征,特别是环境污染问题频发,对当地农业生产也造成了一定冲击[8, 26]。未来,乡村振兴过程中的可持续发展问题,值得进一步关注。

(3) 市场化改革的推进,给乡村产业发展带来诸多机遇[7-9]。一方面,市场经济体制改革推动资源要素的自由流动,在农村剩余劳动力涌入城镇制造业与服务业部门同时,城镇部分工业企业为追求低廉劳动力、用地成本,开始向周边半城市化、乡村地域集聚,推动乡村产业的非农化、多样化[7]。另一方面,人民对美好生产生活的需求日益增长,从物质需求(乡村主要提供农产品) 逐步转向高层次的精神需求(乡村提供休闲、娱乐、教育等功能),个性化休闲消费趋势不断增强,吸引城镇多样产业向乡村这一新兴消费市场集聚[8]。

(4) 分权化改革过程中,地方经济发展和政策制定自主权不断提升,对具有更高收益的非农产业发展积极性明显提升,各地在土地等资源开发框架下,积极引入工业、旅游等非农产业,全面激活乡村产业发展,带来乡村产业的多样化[8]。但在此过程中,乡村经济发展水平的差异、分权化的失衡等,导致部分乡村获得投资不足,带来区域发展基础设施、公共服务供给能力出现差异,推动乡村产业多样性的区域差异[25, 27]。如:近年来乡村旅游逐步兴起,江宁区部分乡村抓紧机遇,利用自身优势资源积极发展乡村旅游这种"绿色经济",休闲品质得到较大提升,旅游模式相对多样,乡村休闲旅游发展趋势明显;对比而言,句容市城镇化和经济发展相对落后,受区位和资金限制,乡村休闲旅游发展相对缓慢。

5 结论与讨论乡村振兴备受社会各界的广泛关注,而产业是乡村振兴的关键。但是,现有研究对中国转型期内乡村产业转型发展、多样化趋势及其空间分异特征的关注不够,尤其是村域尺度上的研究相对欠缺。在已有研究基础上,本文将乡村产业分为农业生产、居住服务、加工销售、休闲旅游、商贸流通、文创科技6大类,选取南京都市圈典型地域作为研究区域,结合乡村产业POI数据,运用圈层分析、核密度分析方法等,研究中国大都市圈周边乡村产业多样性及其空间分异特征,并尝试探讨相关驱动因素。

本文研究表明,乡村产业POI从中心城区、乡镇中心向外呈距离衰减特征,在近郊区和乡镇中心周边组团集聚、沿交通放射布局特征明显。其中,近郊乡村农工商、居住、休闲旅游、文创科技等产业融合发展趋势明显,乡镇中心农工商功能复合化发展,远郊及镇域边缘乡村农业生产主导特征明显。基于产业的乡村多样性空间分异研究发现,这一现象同样呈现随离中心城区距离增加而减弱的特征,经济基础较好的乡镇中心产业多样性较高;远郊偏远区及镇域边缘区的乡村,地形复杂,交通不便,以农业生产为主导,产业较为单一;依靠自然生态资源或农业资源发展的乡村,对资源依赖性较高,同样产业较为单一。基于驱动因素的探讨发现,乡村产业多功能性的演变,是资源禀赋、内外部因素综合作用的结果。

受资料获取和研究方法等限制,本文依然存在需后续进一步研究和探讨的问题。一方面,乡村产业多样性及其分异在不同尺度上存在差异,不同规模等级的城市、不同方位上、不同自然条件的分异规律如何,有待多样本研究的探讨和总结;另一方面,乡村产业多样性分异影响因素有待进一步深入探讨,尤其是不同空间尺度上、不同影响因素对乡村不同产业分异的作用机制。这些同样十分重要的现实问题,都是未来深化研究的重要方向。

注释:

① 如需研究区域详细区位图,可向作者索取。

| [1] |

刘玉, 刘彦随, 郭丽英. 基于SOFM的环渤海地区乡村地域功能分区[J]. 人文地理, 2013, 28(3): 114-120. [Liu Yu, Liu Yansui, Guo Liying. Sofm-based functional subareas of rural area along the Bohai Rim in China[J]. Human Geography, 2013, 28(3): 114-120.] |

| [2] |

龙花楼, 邹健, 李婷婷, 等. 乡村转型发展特征评价及地域类型划分——以"苏南-陕北"样带为例[J]. 地理研究, 2012, 31(3): 495-506. [Long Hualou, Zou Jian, Li Tingting, et al. Study on the characteristics and territorial types of rural transformation development: The case of "Southern Jiangsu-Northern Shaanxi" transect[J]. Geographical Research, 2012, 31(3): 495-506.] |

| [3] |

McCarthy J. Rural geography: Multifunctional rural geographies-reactionary or radical?[J]. Progress in Human Geography, 2005, 29(6): 773-782. DOI:10.1191/0309132505ph584pr |

| [4] |

Long H, Woods M. Rural restructuring under globalization in eastern coastal China: What can be learned from Wales?[J]. Journal of Rural and Community Development, 2011, 6(1): 70-94. |

| [5] |

房艳刚, 刘继生. 基于多功能理论的中国乡村发展多元化探讨: 超越"现代化"发展范式[J]. 地理学报, 2015, 70(2): 257-270. [Fang Yangang, Liu Jisheng. Diversified agriculture and rural development in China based on multifunction theory: Beyond modernization paradigm[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(2): 257-270.] |

| [6] |

龙花楼, 屠爽爽. 论乡村重构[J]. 地理学报, 2017, 72(4): 563-576. [Long Hualou, Tu Shuangshuang. Rural restructuring in China: Theory, approaches and research prospect[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(4): 563-576.] |

| [7] |

谭雪兰, 安悦, 蒋凌霄, 等. 长株潭地区乡村多功能类型分异特征及形成机制[J]. 经济地理, 2018, 38(10): 80-88. [Tan Xuelan, An Yue, Jiang Lingxiao, et al. Spatial differentiation and formal mechanism of rural function types in Changsha-Zhuzhou-Xiangtan area[J]. Economic Geography, 2018, 38(10): 80-88.] |

| [8] |

李平星, 陈雯, 孙伟. 经济发达地区乡村地域多功能空间分异及影响因素: 以江苏省为例[J]. 地理学报, 2014, 69(6): 797-807. [Li Pingxing, Chen Wen, Sun Wei. Spatial differentiation and influencing factors of rural territorial multifunctions in developed regions: A case study of Jiangsu province[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(6): 797-807.] |

| [9] |

仝德, 刘婧, 李文钢, 等. 快速城市化地区农村产业空间发展评价——以广州市为例[J]. 地域研究与开发, 2017, 36(2): 133-138. [Tong De, Liu Jing, Li Wengang, et al. Comprehensive evaluation of rural industry development in rapid urbanization areas: A case study of Guangzhou city[J]. Areal Research and Development, 2017, 36(2): 133-138. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2017.02.025] |

| [10] |

Bański J, Stola W. Transformation of the spatial and functional structure of rural areas in Poland[J]. Rural Studies, 2002, 3: 1-12. |

| [11] |

Holmes J. Cape York Peninsula, Australia: A frontier region undergoing a multifunctional transition with indigenous engagement[J]. Journal of Rural Studies, 2012, 28(3): 252-265. DOI:10.1016/j.jrurstud.2012.01.004 |

| [12] |

刘玉, 刘彦随, 郭丽英. 乡村地域多功能的内涵及其政策启示[J]. 人文地理, 2011, 26(6): 103-106, 132. [Liu Yu, Liu Yansui, Guo Liying. Connotations of rural regional multifunction and its policy implications in China[J]. Human Geography, 2011, 26(6): 103-106. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2011.06.019] |

| [13] |

姚龙, 刘玉亭. 乡村发展类型与模式研究评述[J]. 南方建筑, 2014(2): 44-50. [Yao Long, Liu Yuting. A review on the type and model of rural development[J]. South Architecture, 2014(2): 44-50. DOI:10.3969/j.issn.1000-0232.2014.02.044] |

| [14] |

刘彦随, 刘玉, 陈玉福. 中国地域多功能性评价及其决策机制[J]. 地理学报, 2011, 66(10): 1379-1389. [Liu Yansui, Liu Yu, Chen Yufu. Territorial multi-functionality evaluation and decision-making mechanism at county scale in China[J]. Acta Geograhica Sinca, 2011, 66(10): 1379-1389. DOI:10.11821/xb201110008] |

| [15] |

Holmes J. Impulses towards a multifunctional transition in rural Australia: Gaps in the research agenda[J]. Journal of Rural Studies, 2006, 22(2): 142-160. DOI:10.1016/j.jrurstud.2005.08.006 |

| [16] |

König H J, Podhora A, Helming K, et al. Confronting international research topics with stakeholders on multifunctional land use: The case of inner Mongolia, China[J]. iForest-Biogeosciences and Forestry, 2014, 7(6): 403-413. DOI:10.3832/ifor1172-007 |

| [17] |

朱琳, 黎磊, 刘素, 等. 大城市郊区村域土地利用功能演变及其对乡村振兴的启示——以成都市江家堰村为例[J]. 地理研究, 2019, 38(3): 535-549. [Zhu Lin, Li Lei, Liu Su, et al. The evolution of village land-use function in the metropolitan suburbs and its inspiration to rural revitalization: A case study of Jiangjiayan village in Chengdu city[J]. Geographical Research, 2019, 38(3): 535-549.] |

| [18] |

张富刚, 刘彦随. 中国区域农村发展动力机制及其发展模式[J]. 地理学报, 2008, 63(2): 115-122. [Zhang Fugang, Liu Yansui. Dynamic mechanism and models of regional rural development in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2008, 63(2): 115-122. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2008.02.001] |

| [19] |

Terluin I J, Post J H. Differences in economic development in rural regions of advanced countries: An overview and critical analysis of theories[J]. Journal of Rural Studies, 2003, 19(3): 327-344. DOI:10.1016/S0743-0167(02)00071-2 |

| [20] |

骆华松. 大城市郊区乡村经济类型分析——以上海市为例[J]. 云南教育学院学报, 1992, 8(3): 78-85. [Luo Huasong. Analysis of rural economic types in suburbs of big cities: Taking Shanghai as an example[J]. Journal of Yunnan Education College, 1992, 8(3): 78-85.] |

| [21] |

宋志军, 刘黎明. 北京市城郊农业区多功能演变的空间特征[J]. 地理科学, 2011, 31(4): 427-433. [Song Zhijun, Liu Liming. Spatial characteristics analysis for multifunctional transition of suburban agricultural areas in Beijing[J]. Scientia Geographica Sinica, 2011, 31(4): 427-433.] |

| [22] |

杨忍, 罗秀丽, 陈燕纯. 中国县域乡村地域多功能格局及影响因素识别[J]. 地理科学进展, 2019, 38(9): 1316-1328. [Yang Ren, Luo Xiuli, Chen Yanchun. Spatial pattern and influencing factors of rural multifunctionality at county level in China[J]. Progress in Geography, 2019, 38(9): 1316-1328.] |

| [23] |

浩飞龙. 多中心视角下的长春市城市功能空间结构研究[D]. 长春: 东北师范大学, 2017: 9-10. [Hao Feilong. Spatial Structure of Urban Functions of Changchun in the Perspective of Polycentricity[D]. Changchun: Northeast Normal University, 2017: 9-10.]

|

| [24] |

闫东升, 巫强. 长江三角洲高新技术企业增长时空格局与驱动因素研究[J]. 南通大学学报·社会科学版, 2020, 36(4): 41-49. [Yan Dongsheng, Wu Qiang. Spatial-temporal evolution and driving factors study of the growth of high-tech enterprises in the Yangtze River Delta[J]. Journal of Nantong University: Social Sciences Edition, 2020, 36(4): 41-49.] |

| [25] |

申明锐. 从乡村建设到乡村运营——政府项目市场托管的成效与困境[J]. 城市规划, 2020, 44(7): 9-17. [Shen Mingrui. From rural construction to rural operation: Benefit and dilemma of the market-oriented service provision in China's rural revitalization[J]. City Planning Review, 2020, 44(7): 9-17.] |

| [26] |

Wei Y D, Li W, Wang C. Restructuring industrial districts, scaling up regional development: A study of the Wenzhou model, China[J]. Economic Geography, 2007, 83(4): 421-444. |

| [27] |

虞虎, 陈田, 王开泳, 等. 分权化对旅游地空间不均衡发展的影响[J]. 地理科学进展, 2014, 33(9): 1279-1288. [Yu Hu, Chen Tian, Wang Kaiyong, et al. Influence of decentralization on spatially uneven development of tourism destinations[J]. Progress in Geography, 2014, 33(9): 1279-1288.] |