在一定的区域中人地系统及其组成要素彼此作用形成的动态演变系统即为人地关系地域系统,区域实现可持续发展的前提是人地系统及其组成要素在结构和功能上保持相对协调[1]。中国是传统的农业大国,截止2019年仍然有约5.5亿人生活在乡村地域,乡村在国家发展中占据重要的地位。自改革开放以来,快速城市化和工业化不仅改变了乡村风貌和农民生活,也不断推动人口、土地、产业等要素单一外流,乡村地域出现建设主体老弱化、生产要素非农化、村庄用地空废化、水土环境污损化、经济发展滞后化等问题[2]。党的十九大提出乡村振兴战略,关键是破除乡村五化问题,而乡村五化问题产生的根源是乡村地域系统及其组成要素之间失调而形成的,因此要实现乡村振兴首先要从乡村系统本身及其协调关系入手。

乡村发展是国际性话题,早在1826年德国农业地理学家约翰·冯·杜能就提出农业区位论,为农业布局提供了理论指导[3];19世纪末20世纪初,开启村落的起源、类型、分布、景观格局及其演变过程的研究;20世纪50—60年代,兴起人类活动对农业空间的影响以及城市化进程中乡村土地利用变化的研究;20世纪70—80年代,乡村社会经济和资源环境问题受到广泛关注[4]。20世纪90年代以来,空间重构[5-8]与乡村治理[9-11]等理论发展和乡村复兴为西方乡村地理学主攻方向。国内关于乡村的研究起步虽晚但内容和成果丰富,涉及资源环境系统方面的土地利用[12-14]、生态环境[15]、自然灾害等[16]时空演变特征、影响因素及形成机制,经济社会系统方面的乡村聚落演变[17, 18]、空心村整治[19-22]、贫困分异[23]、粮食安全[24]、地域多功能等[25, 26]话题,以及乡村转型发展与乡村重构[27, 28]、城乡融合与乡村振兴[29]、乡村可持续发展等[30]战略对策。总体而言,目前大量成果围绕乡村某一系统出现的特定问题进行格局、机制与对策研究,而较少关注系统之间的协调性与相互作用关系,少量的研究主要集中在东部平原、城郊等典型农村空心化区域[31, 32],对广阔的山区丘陵地区尤其西部生态脆弱地区的研究不够。

黄土高原处于黄河中上游地区,位居我国西北内陆腹地,地域内沟壑纵横、地形破碎、地质承载力弱,极端强降雨天气引发的山洪、内涝等自然灾害频发,曾是中国乃至全球水土流失最为严重的地区之一[33, 34]。1999年以来,退耕还林还草等系列生态建设工程增加了黄土高原的植被覆盖率,但也影响了区域粮食安全和农户生计,产生了相应的社会生态问题[35, 36],导致以水土流失、生态建设、经济衰退、人口骤减为特征的乡村地域系统失调问题严峻。在黄河流域生态保护与高质量发展成为国家战略背景下,黄土高原乡村地域作为黄河流域中上游重要生态脆弱区、深度贫困区,应以生态保护为契机,从系统的视角统筹生态保护、脱贫攻坚和乡村振兴[37],乡村地域内的生产生活行为必须秉持绿色可持续发展理念,既注重节约资源与保护生态环境,又重视提高居民的生活水平,推进生态环境与经济社会系统高水平协同是黄土高原乡村地域实现高质量发展的重要途径。乡村地域是一个由多系统构成的复杂系统,其中人口、土地、产业分别是社会、资源、经济系统的重要内容和核心要素,人—地—业之间的协调程度是乡村地域实现可持续发展的关键[31]。因此,本文以黄土高原县域为研究单元,以乡村地域核心要素人、地、业为研究对象,对系统协调发展演变格局及驱动机制进行研究,以期从乡村系统自身出发为乡村可持续发展及乡村振兴提供启示。

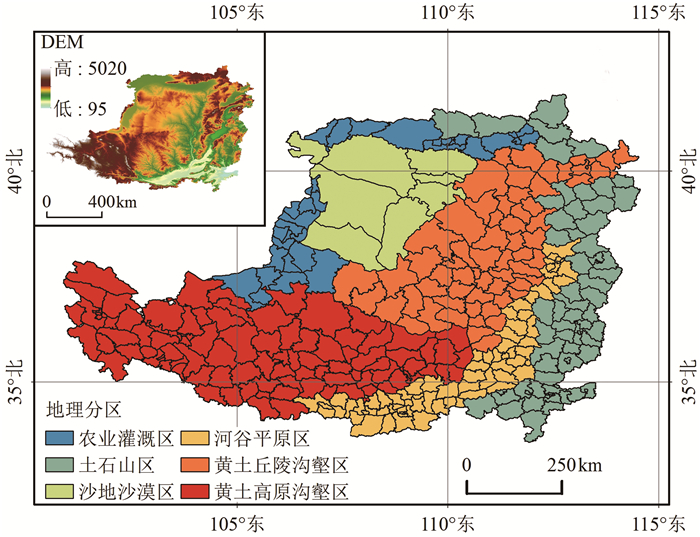

2 研究区概况与研究方法 2.1 研究区概况黄土高原地区地处中国中北部,位于33º43'N—41º 16'N,100º54'E—114º33'E之间,海拔高度95—5020m,南北宽约800km,东西长约1300km,总面积约64万km2,包含5个省(陕西、甘肃、青海、山西和河南) 和2个自治区(宁夏、内蒙古),共计341个区县,可划分为六大地理分区[38] (图 1)。作为气候变化敏感、生态环境脆弱和经济发展落后的复合区域,黄土高原地区对于外界的变化和影响易于形成表征各种响应和作用机制的强信号,因此以该区为例进行乡村地域人—地—业系统协调性研究具有典型性,可以更好地揭示人类活动与土地利用、产业发展相互影响的过程和机理。

|

图 1 黄土高原地理位置及区域概况 Fig.1 Geographical Location and Regional Overview of the Loess Plateau |

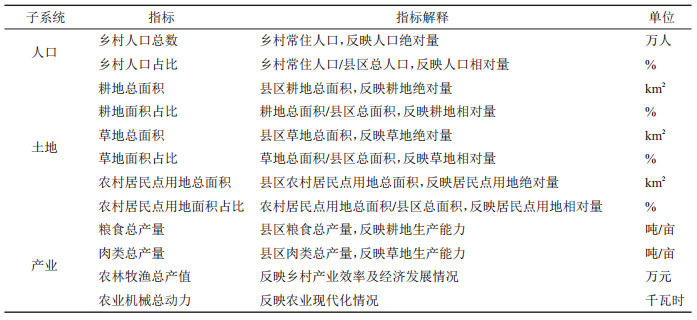

借鉴既有经验[31, 32]及黄土高原乡村地域以农牧业发展为主的特征,本研究共选取12个指标来衡量乡村地域人口、土地、产业的发展情况(表 1)。乡村人口主要选取人口规模和人口流动等能够反映人类活动强度的指标,乡村常住人口越多和乡村人口占比越大,则说明乡村地域人口流失越少。黄土高原乡村地域以农牧业发展为主,耕地和草地是重要的生产支撑,农村居民点用地是主要的生活空间,耕地面积和草地面积反映了生产活动资源支撑的绝对丰裕度,耕地占比和草地占比反映了农业和畜牧业发展支撑资源的变化情况;农村居民点是乡村人口居住的场所,近年来由于乡村空心化严重集约化发展受到重视,因此将农村居民点用地及占比作为负向指标处理以反映其集约化情况。农业和牧业是黄土高原地区主要的产业发展类型,选取粮食产量和肉类产量分别反映耕地资源和草地资源的产能,农林牧渔总产值反映产业效率,农业机械总动力反映现代化水平,共同决定产业发展的质量。

| 表 1 黄土高原乡村地域人口、土地、产业发展评价指标体系 Tab.1 Evaluation Index System of Population, Land and Industry Development in Rural Areas of the Loess Plateau |

乡村地域是一个复杂的开放系统,人—地—业协调水平的发展和演化受资源环境本底、社会经济发展、政策制度推动等多方面因素共同影响。为了明确的揭示黄土高原乡村地域人—地—业协调发展影响因素,本研究选取城镇化率(X1)、人口密度(X2)、农药化肥塑料薄膜使用强度(X3)、复种指数(X4)、耕地产能(X5)、草地产能(X6)、农民人均纯收入(X7)、植被指数(X8)、年均气温(X9)、年均降水量(X10)、年均日照时数(X11)、地质灾害密度(X12)、土壤侵蚀强度(X13)、地形起伏度(X14)、平均高程(X15) 共计15个指标,探测黄土高原乡村地域人—地—业系统协调演化时空分异关键影响因素及其解释力。

2.3 研究方法 2.3.1 耦合协调度模型耦合协调度模型是当前研究两个及以上系统相互作用效率与协调水平的主要方法之一,包括耦合度和协调度两个度量指标[32]。因此,本研究借鉴耦合协调度模型来测度黄土高原乡村地域人—地—业协调发展水平。计算步骤如下:

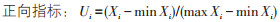

对数据进行标准化处理。公式为:

|

(1) |

|

(2) |

式中:Ui为i指标标准化值;Xi为i指标原始值;min Xi、max Xi分别为i指标原始值Xi的最小值和最大值。

计算耦合度C值。公式为:

|

(3) |

|

(4) |

|

(5) |

|

(6) |

式中:Pi为人口系统;Li为土地系统;Ii为产业系统;Wi1、Wi2、Wi3表示权重,采用熵权法计算得出;P′i、L′i、I′i表示乡村人口、土地、产业标准化后的无量纲值。当C= 0时,人—地—业系统为无关状态;C ∈(0, 0.3] 时,为低水平耦合阶段;C∈(0.3, 0.5] 时,为拮抗阶段;C∈(0.5, 0.8] 时,为磨合阶段;C∈(0.8, 1] 时,为高水平耦合阶段;当C= 1时,为良性共振耦合阶段。

计算耦合协调度D值。公式为:

|

(7) |

|

(8) |

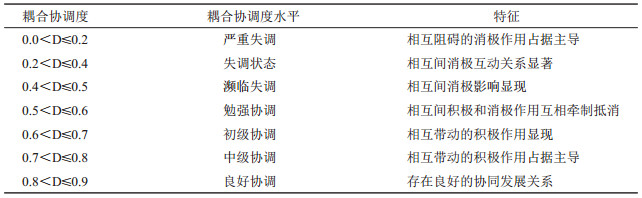

式中:T为乡村人—地—业系统综合评价指数;α、β、γ为系数,人口、土地、产业同等重要,因此确定系数都为1/3,耦合协调度共分为8种类型(表 2)。

| 表 2 黄土高原乡村地域人—地—业耦合协调度等级划分标准 Tab.2 Classification Standard of "Human-Land-Industry" Coupling Coordination Degree in Rural Areas of the Loess Plateau |

地理探测器是研究地理现象空间分异及影响因素的工具[39]。本文运用地理探测器中的因子探测模块,识别黄土高原县域乡村人—地—业系统协调度变化的影响因素,揭示其演化机理。计算公式如下:

|

(9) |

式中:q为影响因素的解释力;N为县域单元总数;Nh为变量因子划分的层数h的县域单元数;L为变量因子的分层数;σ2为县域协调度总体方差;σh2为第h层的方差。q的值域处于[0, 1],值越大表示影响作用越强。

2.4 数据来源本研究涉及的黄土高原地区341个县区行政单元数据均来自于《1990—2015年黄土高原地区农村社会经济发展及新农村建设数据集》 [40]。其中,人口数据来源于各年度全国分县市人口统计资料;耕地、草地、农村居民点用地来自于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn) 土地利用遥感监测数据;粮食产量、肉类产量、农林牧渔总产值、农业机械总动力来源于黄土高原各省(区) 年度统计年鉴/年鉴,及黄土高原科学数据中心各县(区) 社会经济数据集。

3 研究结果 3.1 乡村人—地—业发展时空演变格局 3.1.1 乡村人口发展格局1990—2015年黄土高原乡村地域人口总体呈现收缩特征,占比从77%减少到49%,人口主要集中在南部河谷平原区和黄土高原沟壑区,沙地沙漠区、土石山区以及农业灌溉区总人口规模和人口占比相对较少。空间上形成汾渭谷地—豫西北盆地和陇中—宁南—西宁两大稳定的高值集聚片区、陕北—晋西黄土丘陵沟壑区和内蒙古平原—大同盆地—恒山、五台山、太行山盆地两条逐渐消散的相对高值带,以及鄂尔多斯沙地—长城沿线黄土丘陵沙地—陕北、晋西黄土丘陵区逐步拓展的低值集聚区(图 2)。从变化特征来看,高值区集聚范围逐步缩小、集聚程度逐步弱化,呈现集聚片区—破碎化—斑块状的演变趋势;而低值区集聚范围逐步扩大、集聚程度逐步强化,呈现零星状—核心集聚区—连绵拓展区的演变态势。

|

图 2 黄土高原乡村地域人口发展时空格局 Fig.2 Spatial and Temporal Pattern of Rural Population Development in the Loess Plateau |

1990—2015年黄土高原乡村地域耕地占比从43%减少到40%,呈现逐渐减少的趋势;林地、草地占比呈现增加趋势,增长了0.4个百分点;农村居民点用地集约化水平有所降低,占比增加了0.6个百分点;其中沟壑区耕地面积分布最广,河谷平原区耕地占比最高;沙地沙漠区草地面积和占比最高;河谷平原区和灌溉农业区农村居民点用地较为粗放。空间上耕地和草地相对丰富的地区稳定在西北部农牧交错带,东部和南部地区土地资源紧张程度逐年增加(图 3)。从变化特征来看,内蒙古平原和黄土丘陵沟壑区以耕地减少、草地增多为主,渭北黄土台塬区、大同盆地和恒山、五台山、太行山山地以耕地减少、林地增多为主。

|

图 3 黄土高原乡村地域土地发展时空格局 Fig.3 Spatial and Temporal Pattern of Rural Land Development in the Loess Plateau |

1990—2010年黄土高原乡村地域产业总体呈现增长趋势,空间上形成内蒙古河套平原、汾渭谷地、豫西北盆地高值区,这些地区因靠近河流,地势平坦、土地肥沃、水源充足,具备较好的农业生产条件;低值区广泛分布在沙地沙漠区、黄土丘陵沟壑区和土石山区,因耕地质量下降、退耕还林还草等政策实施,低值区范围不断扩大(图 4)。2010年后,因城镇化高速发展使关中平原和豫西北盆地农业去中心化现象严重,高值区范围大量收缩。总体而言,河谷平原、盆地是重要的农业生产基地,为产业发展高值区;沙地、山地、丘陵沟壑区因自然本底条件较差不利于农业生产,成为产业发展低值区。

|

图 4 黄土高原乡村地域产业发展时空格局 Fig.4 Spatial and Temporal Pattern of Rural Industry Development in the Loess Plateau |

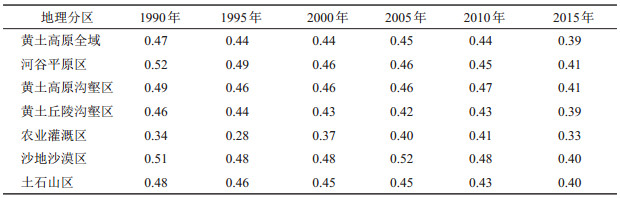

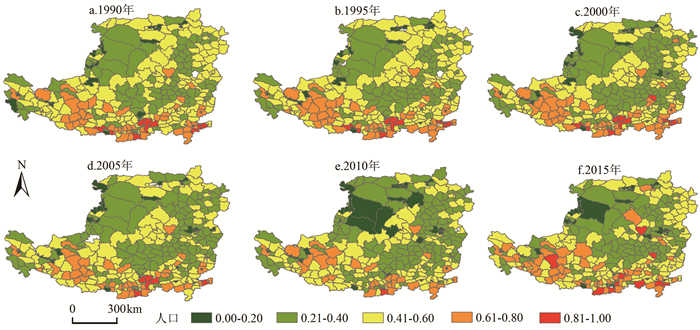

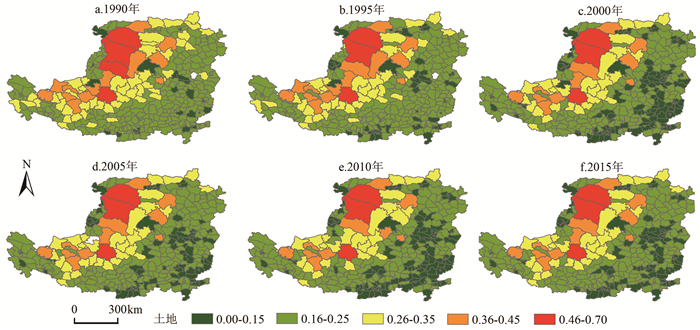

1990—2015年黄土高原乡村地域人—地—业协调度均值处于0.39—0.47之间,为失调和濒临失调状态,表明乡村人口、土地、产业系统之间彼此和谐程度较低、相互作用效率不高;协调度均值呈现"倒N型"降低趋势,可见乡村人口、土地、产业系统之间协调可持续发展能力总体状态令人堪忧。从内部分区来看,河谷平原区和沙地沙漠区协调水平相对高于其他地区,其中农业灌溉区协调水平多年稳居最低水平(表 3)。

| 表 3 黄土高原乡村地域人—地—业耦合协调度均值 Tab.3 Mean Value of Coupling Coordination Degree of "Human-Land-Industry" in Rural Areas of the Loess Plateau |

从整体格局来看,①1990—2015年黄土高原乡村地域人—地—业系统处于失调状态(协调度≤0.4) 的地区呈现斑块状增长的特征,热点区集聚在黄土丘陵沟壑区、吕梁山地及其周边地区。②乡村人—地—业系统濒临失调状态(0.4<协调度≤0.5) 的地区广泛镶嵌在陇东渭北黄土台塬区、陕北—晋西黄土丘陵沟壑区、吕梁山地、太行山地、忻州—太原盆地及鄂尔多斯沙地西南部片区。③乡村人—地—业系统处于勉强协调状态(0.5<协调度≤0.6) 的地区空间上呈现连片消散的特征,热点区主要集中在河套平原、关中平原、豫西北盆地、陇中—宁南黄土丘陵沟壑区及西宁片区。④乡村人—地—业系统处于初级协调状态(0.6<协调度≤0.7) 的地区空间上呈现逐渐削弱至消散的特征,占比从1990年的12.46%下降到2015年的0.59%。总体而言,黄土高原乡村地域人—地—业系统协调区逐渐收缩,失调和濒临失调区逐渐扩大;协调发展区主要集中在自然本底条件较好的关中平原、豫西北盆地及陇中、宁南、西宁片区,失调区主要分布在黄土丘陵沟壑区、吕梁山地、太行山地和鄂尔多斯沙地(图 5)。

|

图 5 黄土高原乡村地域人—地—业协调度时空格局 Fig.5 Spatial and Temporal Pattern of Coordinated Development of "Human-Land-Industry" in Rural Areas of the Loess Plateau |

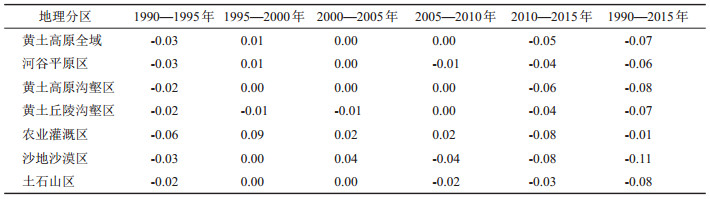

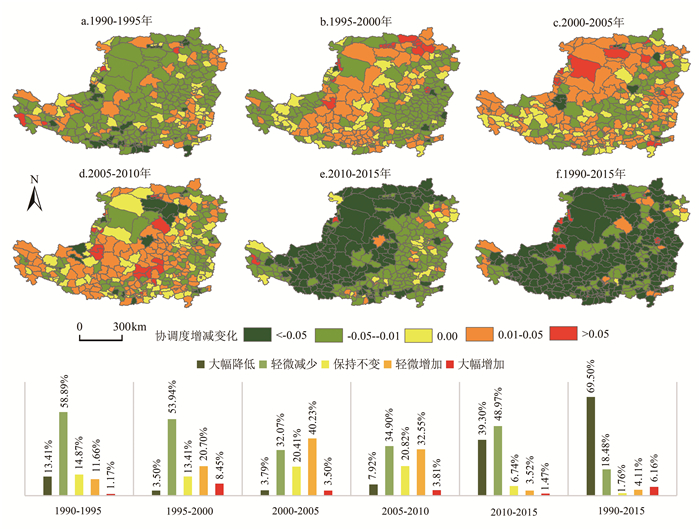

为了进一步分析黄土高原乡村地域人—地—业协调发展水平时空演变特征,分时间段统计协调度变化值,其中正值代表协调水平有所提高,负值代表协调水平有所下降。总体而言,1990—2015年黄土高原全域人—地—业协调水平形成"降—微升—不变—大幅下降"的演变特征。从内部分区来看,黄土高原沟壑区、黄土丘陵沟壑区、土石山区及河谷平原区下降幅度较大,农业灌溉区和沙地沙漠区下降幅度相对缓和(表 4)。

| 表 4 黄土高原乡村地域分区人—地—业耦合协调度增减变化均值 Tab.4 Mean Value of Coupling Coordination Degree Changing of "Human-Land-Industry" in Rural Areas of the Loess Plateau |

从阶段变化格局来看,①1990—1995年黄土高原乡村地域人—地—业协调发展水平以降低为主(占比72.3%),少数提高区(占比12.83%) 分散在黄土高原沟壑区、黄土丘陵沟壑区及土石山区。②1995—2000年乡村人—地—业协调发展水平提高区相对集中在农牧交错带,总占比为29.15%;降低区主要集中在青东高原山地丘陵区、吕梁山地、太行山地、渭北黄土台塬及晋西黄土丘陵区,总占比为57.44%。③2000—2005年由于退耕还林还草政策的实施乡村人—地—业协调发展水平发生较大的变化,提高区遍布整个黄土高原地区,其中内蒙因草地增多带动牧业发展为成片提高区,其余县区空间上相对分散,总占比为36.36%;降低区占比大幅度减少到33.07%。④2005—2010年乡村人—地—业协调发展水平提高的地区整体往南部黄土丘陵沟壑区偏移,陕北地区因治沟造地工程尤为突出,但提高区总占比有所下降,为36.36%;降低区占比升高为42.82%。⑤2010—2015年受城镇化发展的影响整个黄土高原乡村地域人—地—业协调发展水平呈现大幅度降低,降低区占比上升为88.27%;且空间上呈现显著的东西分异格局,少量提高区(占比4.99%) 主要分散在东部河谷平原区和土石山区。总体而言,1990—2015年黄土高原乡村地域人—地—业协调发展水平以降低为主,降低区总占比高达87.98%,提高区总占比仅为10.27%,空间上呈现"分散、集中、连片消失"的阶段演变特征(图 6)。

|

图 6 黄土高原乡村地域人—地—业协调度变化时空格局 Fig.6 Spatial and Temporal Evolution of Coordinated Development Level of "Human-Land-Industry" in Rural Areas of the Loess Plateau |

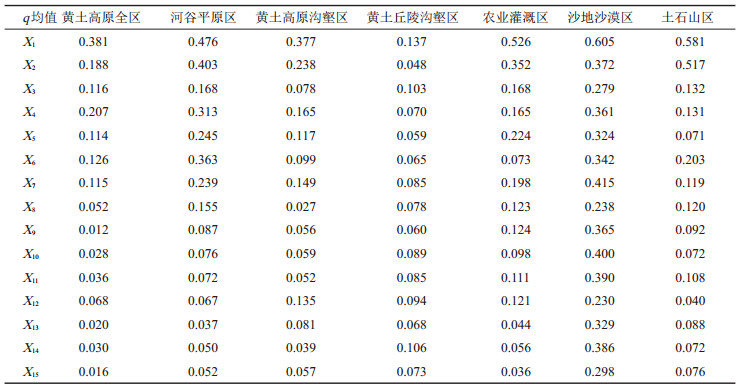

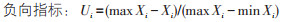

黄土高原乡村地域人—地—业系统协调发展时空分异格局受到多重因素的综合影响,不同因素对不同地理分区的影响具有显著差异(表 5)。通过对年均因子解释力q均值分析发现:对以农牧业生产为主的黄土高原乡村地域来说,城镇化发展(城镇化率)、人类活动强度(人口密度、复种指数、农药化肥塑料薄膜使用强度)、资源环境承载能力(植被指数、年均降水量、地质灾害密度、地形起伏度)、产业经济发展(耕地产能、草地产能、农民人均纯收入) 是影响黄土高原乡村地域人—地—业协调发展的主要驱动力。

| 表 5 黄土高原乡村地域人—地—业协调发展时空分异格局影响因子解释力q均值 Tab.5 Mean Value of Coupling Coordination Degree of "Human-Land-Industry" in Rural Areas of the Loess Plateau |

对黄土高原乡村地域来说,①城镇化发展是黄土高原乡村地域人—地—业协调发展的外在驱动力。人口是农牧业生产活动的主体,人口规模的变化不仅会推动乡村聚落和用地空间的变化,而且会影响乡村产业经济的发展,而城镇化发展打通城乡之间要素流动和资源交换的通道,人流、物流和更多的就业机会推动乡村人口流向城市,直接影响乡村人—地—业协调发展水平。②人类活动强度是黄土高原乡村地域人—地—业协调发展的直接驱动力。脆弱的生态环境和极端气候致使黄土高原地区水土流失问题严重,高强度的资源开采和不合理的土地利用方式加剧土地退化和生态脆弱程度,进而影响农牧业产出和经济发展,间接影响乡村人—地—业协调发展水平。③资源环境承载能力是黄土高原乡村地域人—地—业协调发展的关键驱动力。资源条件、气候、地形、地貌等是村民生产生活活动的基础,是支撑乡村经济社会发展的核心,资源环境基础越好,就可以承载更高强度的农业生产活动,进而推动人—地—业协调发展水平的演化。④产业经济发展是黄土高原乡村地域人—地—业协调发展的核心驱动力。产业经济发展是实现乡村地域村民就地就业和影响村民生活质量的决定性因素,是乡村地域发展的内生动力;产业经济发展乏力是导致乡村人口外出务工的重要原因,也是土地资源附加价值过低而出现废弃现象的原因;产业经济发展水平越好,就可以为乡村人口供应更多的就业机遇,减少人口外流,推动生产、生活空间的重构,是乡村人—地—业协调发展水平演化的内在动力。⑤政策制度调控是黄土高原乡村地域人—地—业协调发展的重要催化力。针对乡村发展过程中出现的人地关系不协调等问题,黄土高原地区从1999年开始实行的退耕还林还草等政策制度是对资源环境空间配置的强制干预,对乡村土地利用结构具有显著影响,进而又影响乡村生产生活空间,对乡村人—地—业协调发展水平的演化具有重要催化作用。总之,乡村人—地—业协调发展水平是城镇化发展、人类活动强度、资源环境承载能力、产业经济发展、政策制度调控相互制约、共同作用的结果。

3.3.3 不同阶段主要驱动力的作用强度与特征对同一发展阶段不同分区以及不同发展阶段同一分区来说驱动力的作用方式和作用程度不同,便造就了乡村人—地—业协调发展时空演变格局(图 7)。①对黄土高原全区来说,除2000年退耕还林还草政策作用凸显,各影响因子作用强度不明显外,城镇化发展在其余各阶段均起到主导作用,且影响程度逐年上升;2000年后植被指数和地质灾害密度影响程度呈现增强趋势,而农牧业活动强度和产业经济发展的影响程度呈现下降趋势。②对河谷平原区来说,城镇化发展总体呈现逐年上升的作用方式;人类活动强度在波动中增强但2015年作用程度大幅下降;产业经济发展的作用深刻但2000年之后有所降低;资源环境承载能力的作用始终最低,其中植被指数和地质灾害密度的影响到2015年消失。③对黄土高原沟壑区来说,随着时间的演化各影响因子的波动性较强,城镇化发展和资源环境承载能力的影响在加剧,而人类活动强度和产业经济发展的影响在削弱。④对黄土丘陵沟壑区来说,各影响因子的作用程度明显弱于其他地区,主要原因是退耕还林还草制度在该区起着主导作用;城镇化发展和人类活动强度的影响逐步弱化,而产业经济发展与资源环境承载能力的影响总体在强化。⑤对农业灌溉区来说,影响因子的作用程度总体出现2000和2015年两个低值分割点,城镇化发展、人类活动强度和产业经济发展的作用总体呈现增强趋势,而资源环境承载能力呈现弱化特征。⑥对沙地沙漠区来说,脆弱的土壤质地及能源富集区的特征使乡村人—地—业发展极易受到各因子的作用影响,因此作用程度明显高于其他地区,其中2010年为城镇化发展作用程度的重要转折点,2000年为人类活动强度的重要转折点,产业经济发展的作用程度整体呈现上升趋势,而资源环境承载能力的作用强度整体呈现下降趋势。⑦对土石山区来说,城镇化发展和人口密度的作用一直占据核心地位且不断增强,人类活动强度呈现先增后减的作用程度,产业经济发展和资源环境承载能力的影响强度在波动中增强。总体而言,黄土高原乡村地域高强度的农牧业生产方式加剧了原本脆弱的生态环境,退耕还林还草等政策的实施使乡村地域农牧业生产活动受到影响,快速的城镇化进程使乡村劳动力人口加快向城市和非农产业转移,非农就业方式带来的农民生活水平提高使农牧业在乡村社会发展中的核心地位被剥离,农业去中心化范围逐步扩大、程度逐步加深,乡村人—地—业协调发展水平呈现普遍降低的特征。

|

图 7 黄土高原乡村地域不同时段人—地—业协调发展时空分异格局影响因子解释力q值 Fig.7 Q Value of Explanatory Power of Influencing Factors on Spatiotemporal Differentiation Pattern of Human Land Industry Coordinated Development in Different Periods of Rural Areas on the Loess Plateau |

本文以黄土高原县域乡村人—地—业系统为研究对象,采用耦合协调度模型和地理探测器探究了1990—2015年乡村人—地—业协调发展时空演变格局及驱动机制。主要结论如下:

(1) 黄土高原乡村地域人—地—业系统整体处于较低发展水平,且时空分异特征明显。①乡村人口总体不断减少,人口集中热点区范围逐步缩小、集聚程度逐步弱化,呈现集聚片区—破碎化—斑块状的演变趋势;人口集中冷点区集聚范围逐步扩大、集聚程度逐步强化,呈现零星状—核心集聚区—连绵拓展区的演变态势。②乡村耕地面积逐渐减少,林草地和农村居民点用地面积逐渐增加;土地资源丰富区主要为农牧交错带,低值区主要分布在太行山、吕梁山地地区及鄂尔多斯沙地—长城沿线黄土丘陵沙地区。③乡村产业发展呈现缓慢上升趋势,但总体发展水平滞后;河谷平原因地势平坦,水资源丰富、土地肥沃,是人口集中和农业生产的重要基地,为产业发展高值区;沙地、山地、丘陵沟壑区因自然本底条件较差,不利于人口集中和农业生产,成为产业发展低值区。

(2) 黄土高原乡村地域人—地—业耦合协调发展水平呈降低趋势,且时空演变特征明显。①乡村人—地—业系统呈现"高耦合低协调"状态,协调度呈现"倒N型下降" 的演变特征。协调区主要集中在自然本底条件较好的河套平原、关中平原、豫西北盆地、陇中—宁南黄土丘陵区及西宁片区,空间逐渐收缩;失调和濒临失调区主要集中在自然本底条件较差的陇东渭北黄土台塬区、陕北—晋西黄土丘陵区、吕梁山地—黄土丘陵带、太行山山地、忻州、太原盆地和长城沿线及鄂尔多斯沙地,范围逐渐扩大。②乡村人—地—业协调发展水平以降低为主,降低区占比高达87.98%,提高区总占比仅为10.27%,空间上呈现"分散、集中、连片消失"的阶段演变特征。

(3) 乡村人—地—业协调发展时空演变格局是城镇化发展、人类活动强度、资源环境承载能力、产业经济发展、政策制度调控相互作用的结果。①城镇化发展是外在驱动力,人类活动强度是间接驱动力,资源环境承载能力是关键驱动力、产业经济发展是核心驱动力,政策制度调控是重要催化力。②对同一发展阶段不同的地区以及不同发展阶段同一地区来说驱动力的作用方式和作用程度不同,黄土高原乡村地域经历"高强度农牧业活动、资源环境矛盾突出、生态政策调控凸显、城镇化影响显著、农业去中心化加剧"等演变后人—地—业协调发展水平普遍降低。

4.2 讨论与政策启示黄土高原作为中国人地矛盾最为突出的地区之一,以该区为研究对象探究乡村地域人—地—业系统协调发展水平时空演变格局和驱动机制,可以更好地揭示人类活动与土地利用变化、产业经济发展相互影响的过程和发生机理,研究结果有助于更好地理解乡村地域系统本身及其协调关系,为乡村振兴和乡村可持续发展提供依据。与东部平原农区[31]相比,黄土高原乡村地域人—地—业系统总体发展水平较低,协调发展水平总体呈现下降趋势,这主要与黄土高原乡村地域社会经济活动强度和资源环境承载能力不相匹配有关。为了改善生态环境,黄土高原地区开展了系列生态修复保护工程,植被覆盖指数大幅提高,生态环境得到显著改善[38]。但随着耕地转换为草地和林地,农民生计受到影响,青壮年劳动力在城镇化发展的冲击下大量流向城市,农业去中心化现象严重,乡村开始出现耕地抛荒、主体缺失、老弱化等问题,再次引发新的人地矛盾。

在黄河流域生态保护与高质量发展上升为国家战略的背景下,黄土高原乡村地域作为黄河流域中上游的重要生态区和深度贫困区,其发展既要注重节约资源与保护生态环境,又要重视提高乡村居民的生活水平,使乡村地区实现人-地-业高质量协同发展。首先,科学评估黄土高原资源环境承载能力。基于黄土高原自然生态基础和资源环境本底,在生态优先的原则下,对区域内国土空间开发适宜性进行科学评价,划分生态、农业和城镇三大功能地域,测算各类功能地域的资源环境承载能力,以此为依据确定不同功能地域适度的人口、产业等集聚规模。其次,合理布局黄土高原乡村聚落结构体系。在国土空间开发适宜性评价和资源环境承载能力测算的基础上,合理引导乡村聚落适度集中,对于生态环境脆弱、资源环境承载能力较低的地区(如黄土丘陵沟壑区、沙地沙漠区和土石山区等),搬迁、撤并、整合资源环境基础差、规模较小、布局分散的村落,建立科学合理、协调稳定的乡村聚落结构体系。再次,统筹推进黄土高原生态保护与脱贫攻坚。建立生态补偿机制统筹森林、湿地、草原、流域、农田、村镇生态系统建设,抓好防沙治沙和水土流失治理全域化保护和整体性修复,把退耕还林还草与淤地坝建设联合起来,解决水患同时让两岸成为果园和粮仓。强化生态环保考核因地制宜倒逼产业转型升级,干旱的沙地区种植抗旱节水作物,重点发展如枸杞、甘草、大黄、沙棘等特色农业;河套灌区、汾渭平原等粮食主产区促进农业高质量发展,通过采用节水农业技术发展现代农业;高原沟壑区、丘陵沟壑区、土石山区重点发展以农业绿色发展、乡村污染治理、基础设施建设为抓手的林下经济、休闲农业、乡村旅游等绿色产业;特色农牧产品区组建专门集种养—产品深精加工—包装—销售于一体的研发团队为特色产业增值提供专业支撑。最后,共同缔造激发黄土高原乡村主体内生动力。对于黄土高原乡村地域来说,如何通过社会治理激发农民内生动力,通过政府、企业、村民、规划师等共同缔造的方式探索新的空间重构、社会治理和产业经济转型模式,是促进乡村地域人—地—业系统高质量协同演化,实现乡村可持续发展与乡村振兴的重要途径,也是未来研究的重点方向。此外,限于研究力量和数据获取的难度等原因,本研究对人口评价指标的选定仅仅考虑规模和流动等能够反映人类活动强度的指标,没有考虑人口性别、年龄、受教育年限等人口结构问题,在后续研究中拟选取典型县域做详细研究,深入揭示人口结构对乡村地域人—地—业系统的影响。

| [1] |

吴传钧. 人地关系地域系统的理论研究及调控[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2008, 40(2): 1-3. [Wu Chuanjun. Theoretical research and regulation of regional system of human land relationship[J]. Journal of Yunnan Normal University (philosophy and social sciences edition), 2008, 40(2): 1-3. DOI:10.3969/j.issn.1000-5110.2008.02.001] |

| [2] |

刘彦随. 中国新时代城乡融合与乡村振兴[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 637-650. [Liu Yansui. Research on the urban-rural integration and rural revitalization in the new era in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(4): 637-650.] |

| [3] |

Johann Heinrich vonThünen.Wu Hengkang, trans. The Relationship between an Isolated State and Agriculture and The National Economy[M]. Beijing: The Commercial Press, 1986: 6.

|

| [4] |

杨忍, 陈燕纯, 张菁, 等. 20世纪90年代以来西方乡村地理研究的主要理论演变与启示[J]. 地理科学, 2020, 40(4): 544-555. [Yang Ren, Chen Yanchun, Zhang Jing, et al. The main theoretical evolution and enlightenment of western rural geography since 1990s[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(4): 544-555.] |

| [5] |

Halfacree K. Locality and social representation: Space, discourse and alternative definitions of the rural[J]. Journal of Rural Studies, 1993, 9(1): 23-37. DOI:10.1016/0743-0167(93)90003-3 |

| [6] |

Woods M. Rural Geography: Processes, Responses and Experiences in Rural Restructuring[M]. London: SAGE, 2005: 330.

|

| [7] |

Woods M. Engaging the global countryside: Globalization, hybridity and the reconstitution of rural place[J]. Progress in Human Geography, 2007, 31(4): 485-507. DOI:10.1177/0309132507079503 |

| [8] |

Jones R D, Heley J. Post-pastoral? Rethinking religion and the reconstruction of rural space[J]. Journal of Rural Studies, 2016, 45(3): 15-23. |

| [9] |

Cloke P. Rural development issues in industrialised countries[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1988, 78(1): 178-180. |

| [10] |

Marsden T. Rural futures: The consumption countryside and its regulation[J]. Sociologia Ruralis, 2010, 39(4): 501-520. |

| [11] |

Goodwin M. The governance of rural areas: Some emerging research issues and agendas[J]. Journal of Rural Studies, 1998, 14(1): 5-12. DOI:10.1016/S0743-0167(97)00043-0 |

| [12] |

龙花楼, 戈大专, 王介勇. 土地利用转型与乡村转型发展耦合研究进展及展望[J]. 地理学报, 2019, 74(12): 2546-2559. [Long Hualou, Ge Dazhuan, Wang Jieyong. Progress and prospects of the coupling research on land use transitions and rural transformation development[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(12): 2546-2559. DOI:10.11821/dlxb201912009] |

| [13] |

周健民. 浅谈我国土壤质量变化与耕地资源可持续利用[J]. 中国科学院院刊, 2015, 30(4): 459-467. [Zhou Jianmin. Evolution of soil quality and sustainable use of soil resources in China[J]. Bulletin of the Chinese Academy of Sciences, 2015, 30(4): 459-467.] |

| [14] |

张学珍, 赵彩杉, 董金玮, 等. 1992-2017年基于荟萃分析的中国耕地撂荒时空特征[J]. 地理学报, 2019, 74(3): 411-420. [Zhang Xuezhen, Zhao Caishan, Dong Jinwei, et al. Spatio-temporal pattern of cropland abandonment in China from 1992 to 2017:A meta-analysis[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(3): 411-420.] |

| [15] |

张琨, 吕一河, 傅伯杰, 等. 黄土高原植被覆盖变化对生态系统服务影响及其阈值[J]. 地理学报, 2020, 75(5): 949-960. [Zhang Kun, Lv Yihe, Fu Bojie, et al. The effects of vegetation coverage changes on ecosystem service and their threshold in the Loess Plateau[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(5): 949-960.] |

| [16] |

赵映慧, 郭晶鹏, 毛克彪, 等. 1949-2015年中国典型自然灾害及粮食灾损特征[J]. 地理学报, 2017, 72(7): 1261-1276. [Zhao Yinghui, Guo Jingpeng, Mao Kebiao, et al. Spatio-temporal distribution of typical natural disasters and grain disaster losses in China from 1949 to 2015[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(7): 1261-1276.] |

| [17] |

李智, 张小林, 李红波, 等. 江苏典型县域城乡聚落规模体系的演化路径及驱动机制[J]. 地理学报, 2018, 73(12): 2392-2408. [Li Zhi, Zhang Xiaolin, Li Hongbo, et al. Evolution paths and the driving mechanism of the urban-rural scale system at the county level: Taking three counties of Jiangsu province as an example[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(12): 2392-2408. DOI:10.11821/dlxb201812009] |

| [18] |

张小林. 乡村空间系统及其演变研究: 以苏南为例[M]. 南京: 南京师范大学出版社, 1999: 3-12. [Zhang Xiaolin. Study on Rural Spatial System and Its Evolution: A Case Study of Southern Jiangsu[M]. Nanjing: Nanjing Normal University Press, 1999: 3-12.]

|

| [19] |

王成新, 姚士谋, 陈彩虹. 中国农村聚落空心化问题实证研究[J]. 地理科学, 2005, 25(3): 257-262. [Wang Chengxin, Yao Shimou, Chen Caihong. Empirical study on "village-hollowing" in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2005, 25(3): 257-262. DOI:10.3969/j.issn.1000-0690.2005.03.001] |

| [20] |

龙花楼, 李裕瑞, 刘彦随. 中国空心化村庄演化特征及其动力机制[J]. 地理学报, 2009, 64(10): 1203-1213. [Long Hualou, Li Yurui, Liu Yansui. Analysis of evolutive characteristics and their driving mechanism of hollowing villages in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2009, 64(10): 1203-1213.] |

| [21] |

杨忍, 刘彦随, 陈秧分. 中国农村空心化综合测度与分区[J]. 地理研究, 2012, 31(9): 1697-1706. [Yang Ren, Liu Yansui, Chen Yangfen. Comprehensive measure and partition of rural hollowing in China[J]. Geographical Research, 2012, 31(9): 1697-1706.] |

| [22] |

Liu Y S, Yang R, Li Y H. Potential of land consolidation of hollowed villages under different urbanization scenarios in China[J]. Journal of Geographical Sciences, 2013, 23(3): 503-512. DOI:10.1007/s11442-013-1024-8 |

| [23] |

潘竟虎, 冯娅娅. 中国农村深度贫困的空间扫描与贫困分异机制的地理探测[J]. 地理学报, 2020, 75(4): 769-788. [Pan Jinghu, Feng Yaya. Spatial distribution of extreme poverty and mechanism of poverty differentiation in rural China based on spatial scan statistics and geographical detector[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(4): 769-788.] |

| [24] |

马恩朴, 蔡建明, 林静, 等. 2000-2014年全球粮食安全格局的时空演化及影响因素[J]. 地理学报, 2020, 75(2): 332-347. [Ma Enpu, Cai Jianming, Lin Jing, et al. Spatio-temporal evolution of global food security pattern and its influencing factors in 2000-2014[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(2): 332-347.] |

| [25] |

刘自强, 李静, 鲁奇. 乡村空间地域系统的功能多元化与新农村发展模式[J]. 农业现代化研究, 2008, 29(5): 532-536. [Liu Ziqiang, Li Jing, Lu Qi. Functions diversification of rural spatial region system and new rural development model[J]. Research of Agricultural Modernization, 2008, 29(5): 532-536. DOI:10.3969/j.issn.1000-0275.2008.05.005] |

| [26] |

刘玉, 刘彦随, 郭丽英. 乡村地域多功能的内涵及其政策启示[J]. 人文地理, 2011, 26(6): 103-106, 132. [Liu Yu, Liu Yansui, Guo Liying. Connotations of rural regional multifunction and its policy implications in China[J]. Human Geography, 2011, 26(6): 103-106, 132. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2011.06.019] |

| [27] |

龙花楼, 屠爽爽. 论乡村重构[J]. 地理学报, 2017, 72(4): 563-576. [Long Hualou, Tu Shuangshuang. Rural restructuring: Theory, approach and research prospect[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(4): 563-576.] |

| [28] |

Long Hualou, Woods M. Rural restructuring under globalization in eastern coastal China: What can be learned from wales?[J]. Journal of Rural and Community Development, 2011, 6(1): 70-94. |

| [29] |

刘彦随, 周扬, 李玉恒. 中国乡村地域系统与乡村振兴战略[J]. 地理学报, 2019, 74(12): 2511-2528. [Liu Yansui, Zhou Yang, Li Yuheng. Rural regional system and rural revitalization strategy in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(12): 2511-2528. DOI:10.11821/dlxb201912007] |

| [30] |

贺艳华, 邬建国, 周国华, 等. 论乡村可持续性与乡村可持续性科学[J]. 地理学报, 2020, 75(4): 736-752. [He Yanhua, Wu Jianguo, Zhou Guohua, et al. Discussion on rural sustainability and rural sustainability science[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(4): 736-752.] |

| [31] |

程明洋, 刘彦随, 蒋宁. 黄淮海乡村地域人-地-业协调发展格局与机制[J]. 地理学报, 2019, 74(8): 1576-1589. [Cheng Mingyang, Li-u Yansui, Jiang Ning. Study on the spatial pattern and mechanism of rural population-land-industry coordinating development in Huang-Huai-Hai Area[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(8): 1576-1589.] |

| [32] |

杨忍, 刘彦随, 龙花楼. 中国环渤海地区人口-土地-产业非农化转型协同演化特征[J]. 地理研究, 2015, 34(3): 475-486. [Yang Ren, Liu Yansui, Long Hualou. The study on non-agricultural transformation co-evolution characteristics of population-land-industry: Case study of the Bohai Rim in China[J]. Geographical Research, 2015, 34(3): 475-486.] |

| [33] |

李双双, 孔锋, 韩鹭, 等. 陕北黄土高原区极端降水时空变化特征及其影响因素[J]. 地理研究, 2020, 39(1): 140-151. [Li Shuangshuang, Kong Feng, Han Lu, et al. Spatiotemporal variability of extreme precipitation and influencing factors on the Loess Plateau in northern Shaanxi province[J]. Geographical Research, 2020, 39(1): 140-151.] |

| [34] |

Cao Zhi, Li Yurui, Liu Yansui, et al. When and where did the Loess Plateau turn "green"? Analysis of the tendency and breakpoints of the normalized difference vegetation index[J]. Land Degradation & Development, 2018, 29(1): 162-175. |

| [35] |

吕敏娟, 曹小曙. 黄土高原乡村地域性空间特征及其与可达性格局关系[J]. 地理科学, 2020, 40(2): 248-260. [Lv Minjuan, Cao Xiaoshu. The spatial characteristics of rurality and its relationship with the transportation accessibility in the Loess Plateau[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(2): 248-260.] |

| [36] |

王帅, 傅伯杰, 武旭同, 等. 黄土高原社会-生态系统变化及其可持续性[J]. 资源科学, 2020, 42(1): 96-103. [Wang Shuai, Fu Bojie, Wu Xvtong, et al. Dynamics and sustainability of social-ecological systems in the Loess Plateau[J]. Resources Science, 2020, 42(1): 96-103.] |

| [37] |

徐勇, 王传胜. 黄河流域生态保护和高质量发展: 框架、路径与对策[J]. 中国科学院院刊, 2020, 35(7): 875-883. [Xu Yong, Wang Chuansheng. Ecological protection and high quality development in the Yellow River Basin: Framework, path and countermeasures[J]. Bulletin of the Chinese Academy of Sciences, 2020, 35(7): 875-883.] |

| [38] |

国家发展改革委, 水利部, 农业部, 等. 黄土高原地区综合治理规划大纲(2010-2030年)[EB/OL]. (2010-12-30)[2020-07-09]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/201101/t20110117_962112.html. [National Development and Reform Commission, Ministry of Water Resources of the People's Republic of China, Ministry of Agriculture, et al. Outline of Comprehensive Management Plan for the Loess Plateau (2010-2030)[EB/OL]. (2010-12-30)[2020-07-09]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/201101/t20110117_962112.html.]

|

| [39] |

王劲峰, 徐成东. 地理探测器: 原理与展望[J]. 地理学报, 2017, 72(1): 116-134. [Wang Jingfeng, Xu Chengdong. Geodetector: Principle and prospective[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(1): 116-134.] |

| [40] |

马蓓蓓, 孙媛媛. 1990-2015年黄土高原地区农村社会经济发展及新农村建设数据集[DB/OL]. (2020-05-09)[2020-07-09]. http://www.geodata.cn/data/datadetails.html?dataguid=653604128-09836&docId=2041. [Ma Beibei, Sun Yuanyuan. Data Set of Rural Social and Economic Development and New Rural Construction in the Loess Plateau from 1990 to 2015[DB/OL]. (2020-05-09)[2020-07-09]. http://www.geodata.cn/data/datadetails.html?dataguid=65360412809836&docId=2041.]

|