2. 西南大学 绿色低碳发展研究所, 重庆 400715;

3. 中国地理学会 西亚地理研究所, 重庆 400715

2. The Institute of Green and Low-Carbon Development, Southwest University, Chongqing 400715, China;

3. Western Asia Institute of Geography, The Geographical Society of China, Chongqing 400715, China

随着中国经济步入转型阶段,资源环境的约束作用不断增强,要素集聚的马太效应使得经济发达地区在各领域的优势地位进一步放大,区域发展不平衡加剧,人口空间集疏分化越来越强烈,部分城市呈现出收缩态势。2000— 2010年,中国654个城市中,约有180个出现了不同程度的收缩[1]。不同于西方国家收缩城市人口持续减少和空间扩张相对停滞的主流特征,快速城镇化背景下中国区域发展策略与规划大多是基于增长情景制定的,导致收缩城市持续开发建设,较普遍地存在着人口流失与城镇空间扩张并存的悖论[1],加剧了土地资源的浪费。如何协调收缩城市人地关系、提升土地利用效率、实现内涵式发展,已成为新时期国土空间治理的难题与挑战,受到了党和国家的高度重视。2019年与2020年,国家发改委连续在《2019年新型城镇化建设重点任务》与《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》中对收缩城市的国土空间开发提出了严控增量、盘活存量的要求。

20世纪80年代,Huermann等[2]最早提出"收缩城市(shrinking city) "的概念,用于描述由于人口大量流失而导致空心化的城市。随后,国外学者主要围绕收缩城市的界定[3]、成因[4]、分类[5]、面临的问题[6]及治理对策[7]等方面开展研究,并提出了"精明收缩"理论[8]。国内有学者认为部分城市收缩是资源枯竭、产业转型等背景下区域发展过程中的必然结果[9],就收缩城市的识别方法[10, 11]、时空格局[12, 13]、驱动机制[14, 15]、西方国家的治理经验与启示[16]、对经济社会的影响[17]以及规划策略[18]等方面开展了大量研究。现有研究发现了收缩城市较普遍的存在房屋与设施空置[19]、城市棕地增加[20]和紧凑度降低[21]等问题,同时伴随出现投资不足、劳动力匮乏、环境恶化等现象[22],证明了收缩城市存在一定的土地低效利用问题。但迄今为止,尚缺乏定量测算收缩城市的土地利用效率,并探讨其影响因素的研究,导致现有研究不论是在现状分析还是机制探索上,都不足以支撑对中国收缩城市土地利用效率问题的系统认识和深刻理解。鉴于此,本文依据人口统计数据与NPP-VIIR夜间灯光影像识别2013—2017年中国收缩城市,应用超效率SBM模型测算收缩城市土地利用效率,并构建Tobit模型定量分析其影响因素。研究结果可以为收缩城市促进土地资源可持续利用,优化国土空间格局以及推动区域高质量发展提供科学依据。

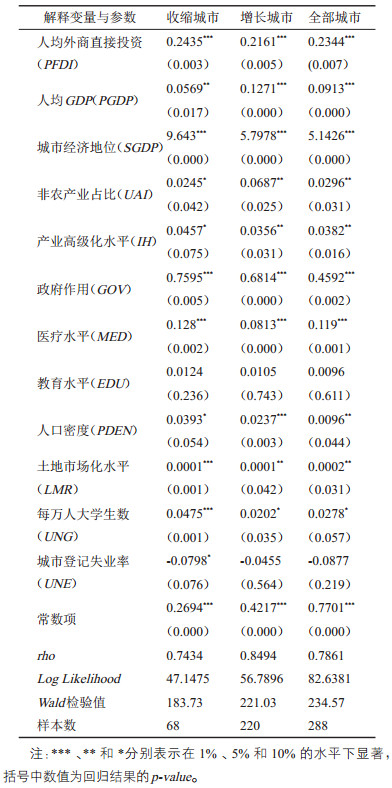

1 研究方法与数据来源 1.1 数据来源与处理考虑数据可获取性,将收缩城市的识别范围限定在中国地级市(不包含三沙、儋州、吐鲁番、哈密以及西藏和台湾地区的地级市),样本数共288个。所需数据包括夜间灯光数据与社会经济统计数据。夜间灯光数据采用NPP-VIIR影像(下载于www.bou.class.noaa.gov),空间分辨率为500 m。对原始数据进行剪裁、投影转换后,借鉴Kaifang S等[23]的方法将月度数据合并为年度数据,并将负值替换为0值,再采用阈值法[24]去除异常高值,得到2013、2015与2017年夜间灯光数据(图 1)。社会经济数据主要来源于统计年鉴。其中,城市土地出让面积来源于《中国国土资源统计年鉴》(2014—2018),其余数据来自《中国城市统计年鉴》(2014—2018)。各指标均采用市辖区数据测度,部分缺失数据从各省、市统计年鉴与统计公报中补充,仍无法获取的数据采用邻近年份指标插值填补。

|

图 1 2013、2015与2017年NPP-VIIRS夜间灯光影像 Fig.1 The Nighttime Lights Images of NPP-VIIR in 2013, 2015 and 2017 注:基于标准地图服务网站审图号为GS(2019)1823的标准地图(比例尺为1:4800万)制作,底图无修改。下同。 |

人口流失、经济衰退与空间衰败都可以作为城市收缩的标志[20]。但人口流失一直是收缩城市的首要特征[9]。而且,我国的城市收缩更多表现为处于竞争弱势城市的人口外流,经济衰退与空间衰败现象不明显[11]。因此,本文以人口减少作为收缩城市的识别标志。

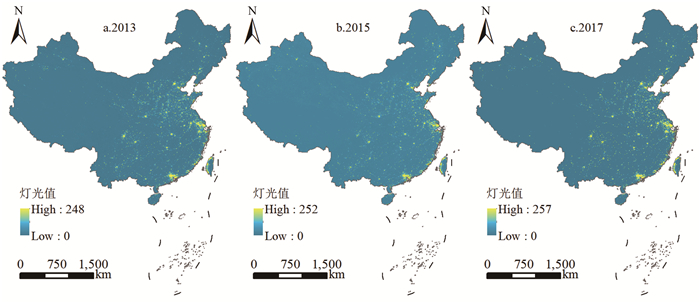

现有研究多采用人口统计数据识别收缩城市。但由于数据统计口径、时间不完全一致,加上行政区划频繁调整,单一采用该类数据不足以支撑收缩城市的精准识别[25]。夜间灯光影像客观稳定、来源统一,可以为识别收缩城市提供依据[26]。鉴于此,本文采用市辖区人口数据与NPP/VIIRS灯光影像两类数据来识别收缩城市。首先筛选出2013、2015和2017年市辖区人口数量持续下降的城市,共计76个。其次,对夜间灯光数据按市级行政区进行分区统计,计算出城市灯光总数,筛选出灯光总数持续减少的城市,共98个。最后,将同时满足人口数量下降、灯光总数减少的城市识别为收缩城市,共计68个(图 2)。

|

图 2 2013—2017年中国收缩城市空间分布 Fig.2 The Spatial Distribution of Shrinking Cities in China from 2013 to 2017 |

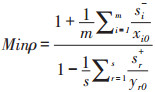

城市土地利用效率是在现有技术条件下,以获取理想的产出效益为目标,最大化利用土地的程度[27]。超效率SBM模型是一种数据包络分析(DEA,data envelopment analysis) 模型,该模型允许效率评价结果大于1,能够实现对有效单元的进一步研究。并且在目标函数中纳入松弛变量,解决了传统DEA模型的松驰性问题[28]。本文采用超效率SBM模型对城市土地利用效率进行测度。其表达式为:

|

(1) |

|

(2) |

式中,ρ表示效率值,β为权重向量系数,xi0、yro分别表示投入指标与产出指标。m、s分别为投入与产出指标的个数,si-、sr+分别表示投入、产出指标的松弛变量。

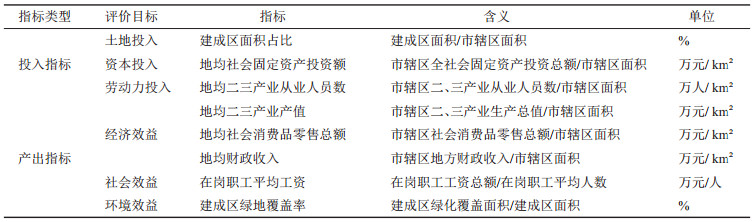

1.2.3 城市土地利用效率评价指标体系本文参考相关研究[29-31],依循系统性和典型性等原则选取了8个指标,构建城市土地利用效率评价指标体系(表 1)。

| 表 1 城市土地利用效率评价指标体系 Tab.1 The Evaluation Index System of Urban Land Use Efficiency |

超效率SBM模型测算出的效率值会在特定范围内全部归为某个极限值,如果采用传统的线性模型进行估计,可能会使估计结果产生偏差。遵循最大似然法的Tobit回归模型可以较好地避免此类偏差[32]。本研究采用Tobit模型对收缩城市土地利用效率的影响因素进行分析。其表达式为:

|

(3) |

式中,Y是因变量;Y*是截断因变量;x是自变量;β为回归系数;μ为随机误差项。

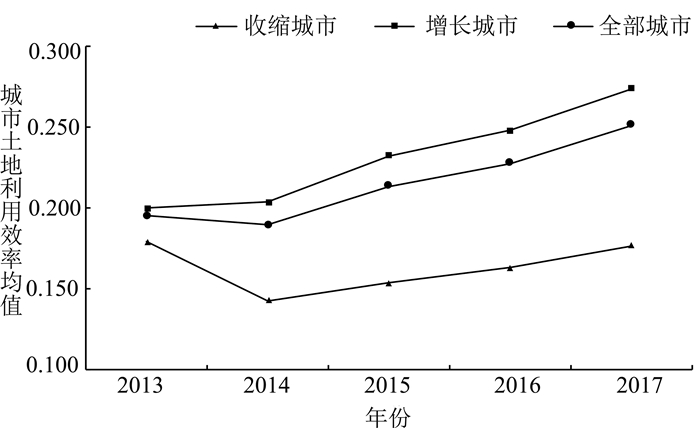

2 收缩城市土地利用效率测算结果 2.1 收缩城市土地利用效率总体特征采用MyDEA1.0测算2013—2017年城市土地利用效率,并计算各年份城市土地利用效率均值(图 3)。

|

图 3 2013—2017年中国收缩城市土地利用效率均值 Fig.3 Average Urban Land Use Efficiency of Shrinking Cities in China from 2013 to 2017 |

2013—2017年,收缩城市土地利用效率的均值分别为0.179、0.142、0.153、0.163和0.177,距离随机前沿面较远。在时间尺度上,收缩城市土地利用效率均值经历了先降后升的变化过程,累计降低了1.44%。相比之下,收缩城市各年份城市土地利用效率均值都低于增长城市,同时也在全部城市之下。由此可见,中国收缩城市存在一定的土地低效利用问题。

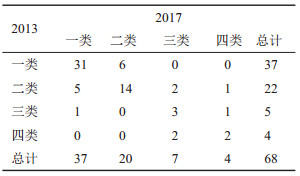

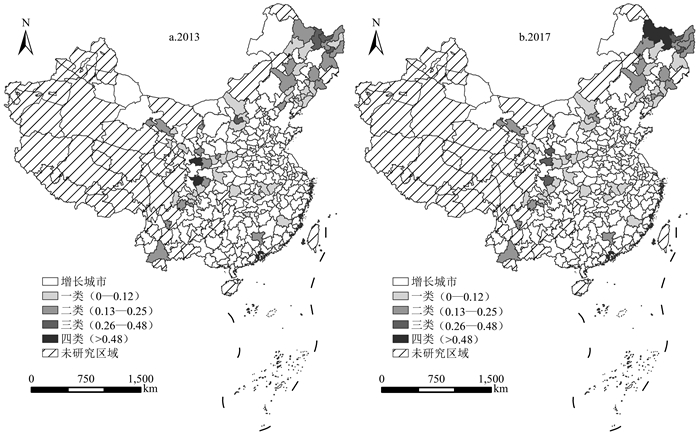

根据2015年收缩城市土地利用效率值,采用自然断点法,将2013年、2017年效率值划分为4个等级:一类(0— 0.12),二类(0.13—0.25),三类(0.26—0.48),四类(> 0.48)。计算2013—2017年收缩城市土地利用效率类型转移矩阵(表 2),结果发现,2013属于一类的城市数量占比为54.41%,二类占比为32.35%,三类占比为7.35%,四类占比为5.88%。2017年,一类、二类、三类、四类的城市占比分别为54.41%、29.41%、10.29%和5.88%。两个年份属于第四类的城市土地利用效率均到达了生产前沿面,但占比不足6%,而属于一类、二类的城市均超过了80%。这说明只有极少数城市实现了土地有效利用,而大多数城市土地利用效率处于中低水平。从转移变化来看,2013—2017年,37座城市土地利用效率出现下降,31座城市出现了上升。其中,有18座城市土地利用效率等级发生了转变,14.71%的城市效率等级有所提升,而11.76%的城市效率等级出现下降。

| 表 2 2013—2017年收缩城市土地效率等级转移矩阵 Tab.2 Transfer Matrix of Shrinking Cities Urban Land Use Efficiency Grade from 2013 to 2017 |

结合图 4可以发现,研究期始末收缩城市土地利用效率空间分布格局大体相似,效率较高(三类、四类) 的城市主要位于黑龙江东北边境地区、川陕甘交界地区以及粤港澳大湾区。2013—2017年间,一类城市中本溪、齐齐哈尔、双鸭山、大同、忻州和资阳转向二类。二类城市中葫芦岛、牡丹江、遂宁、巴中和宝鸡转向一类,固原和乌海转向三类,黑河转向四类。三类城市中朔州转向一类,宜春转向四类。四类城市中广元和天水转向三类,而东莞与中山一直属于该等级。

|

图 4 2013年、2017年中国收缩城市土地利用效率空间分布 Fig.4 Spatial Distribution of Urban Land Use Efficiency of Shrinking Cities in China in 2013 and 2017 |

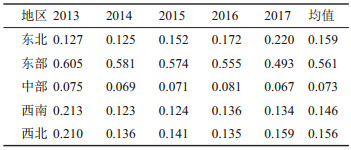

将中国划分为东北、东部、中部、西北、西南5个地区[33],比较分析各地区收缩城市土地利用效率(表 3)。

| 表 3 各地区收缩城市土地利用效率均值 Tab.3 Mean Value of Shrinking Cities Urban Land Use Efficiency in Different Regions |

2013—2017年,东北、东部、中部、西北、西南地区收缩城市土地利用效率均值分别为0.159、0.561、0.073、0.146和0.156,各地区之间的差异显著。东部地区效率均值远高于其他地区,属于第一级别。这主要是由于该地区收缩城市经济基础与区位条件较好,尽管出现收缩,但在规范的土地利用政策与严格环境规制下,城市土地利用效率仍处于较高水平。东北、西北、西南地区效率均值较为接近,属于第二级别。这些地区收缩城市经济基础与科技水平相对薄弱,再加上区位与自然条件较差导致人口大量流失,城市土地利用效率改善动力不足。中部地区效率均值最低,属于第三级别。这可能是由于该地区收缩城市未改变重增量、重规模发展模式,同时忽视了对各类要素的精细化管理,土地利用存在高投入,低产出的问题;从时序上看,5年间,仅东北地区收缩城市土地利用效率均值持续提升,共上升了73.64%,其他地区则均在波动中出现了不同程度的下滑。东部、中部、西北、西南地区分别下降了18.48%、11.48%、37.37%和24.47%。

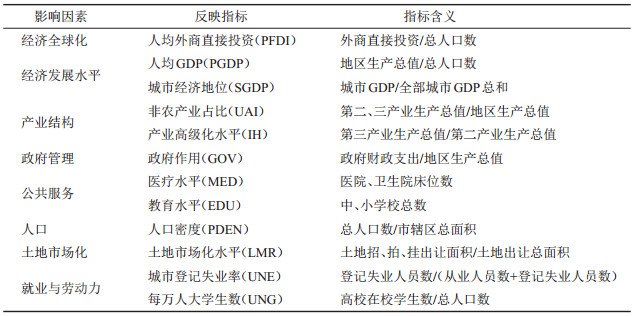

3 收缩城市土地利用效率影响因素分析 3.1 指标选取已有研究表明,人口密度、财政支出、产业结构、经济发展水平、基础设施等众多因素均会对城市土地利用效率产生影响[33-35]。城市收缩主要通过导致投入与产出环节中各类要素发生变化,深刻影响着城市土地利用效率,而城市是否收缩往往取决于城市竞争力的强弱。因此,选取影响收缩城市土地利用效率的因素,应有针对性地考虑造成城市竞争力差异以及城市收缩引发的"副作用"中可能影响城市土地利用效率的因素。本研究遵循科学性、可操作性的原则选取了以下8个因素,共包括12个指标(表 4)。

| 表 4 收缩城市土地利用效率影响因素选取结果 Tab.4 The Selection Results of Influencing Factors of Urban Land Use Efficiency in Shrinking Cities |

(1) 经济全球化因素。随着全球化的加深,外资通过区位选择将全球化力量转变为地方化力量,对城市竞争力的影响显著。同时,外资会对城市土地利用效率产生影响[36]。一方面,外资会带动城市经济增长和产业结构调整,而外资企业会产生示范与溢出效应促进内资企业发展。另一方面,地方政府为了吸引外资大搞基础设施建设,圈地建立工业园区、低价出让土地等行为,也会造成一定的土地浪费[33]。

(2) 经济发展水平因素。随着经济发展水平的提高,资源配置更加合理,土地利用效率得以提升。中国区域发展不均衡矛盾突出,区域经济发展水平相差较大也是造成一些城市竞争力不足而出现收缩的重要原因[10]。

(3) 产业结构因素。产业结构优化的过程也是土地资源利用结构渐趋合理的过程[35]。同时,新兴产业替代落后产业是地区人口增长的重要驱动因素,许多以劳动、资源密集型产业为支柱的城市出现收缩,产业结构转型的失败都是一个不可忽视的原因[15]。

(4) 政府管理因素。政府政策失当、管理能力不足以及对市场的不当干预都可能损害城市的竞争力,使得资金和劳动力等要素流失,破坏土地高效利用的驱动机制。

(5) 公共服务因素。城市间公共服务的非均等化是造成人口流动的重要原因之一。合理的公共服务设施配置对城市土地利用效率具有促进作用,但如果公共服务设施过分集中,也可能造成交通拥堵等问题降低城市用地效率[37]。

(6) 人口因素。人口密度的提高会促使资源集聚,给城市发展带来规模经济,进而提高城市土地利用效率[33]。

(7) 土地市场化因素。土地市场通过发挥供求、价格和竞争等机制,优化土地资源配置,改善用地主体行为[37],推动城市土地利用效率的提高。同时土地市场还能促进高新技术产业替代传统落后产业,提升城市竞争力,对于改善收缩意义重大。

(8) 就业与劳动力因素。收缩城市经济衰退引发的失业率飙升在所难免。失业率是土地利用社会效益产出的重要方面,对城市土地利用效率影响深刻。此外,收缩城市劳动力往往存在学历低、技能不足等结构性问题。大学生掌握专业技能,文化素质高,是重要的人力资本,对提升城市土地利用效率具有积极作用。

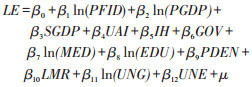

3.2 回归模型的设定本文以城市土地利用效率值(LE) 为被解释变量,以选取的影响因素为解释变量构建Tobit面板数据回归模型。为消除异方差的影响,对所有非比例变量取自然对数,当LE > 0时,模型设定如式(4)。

|

(4) |

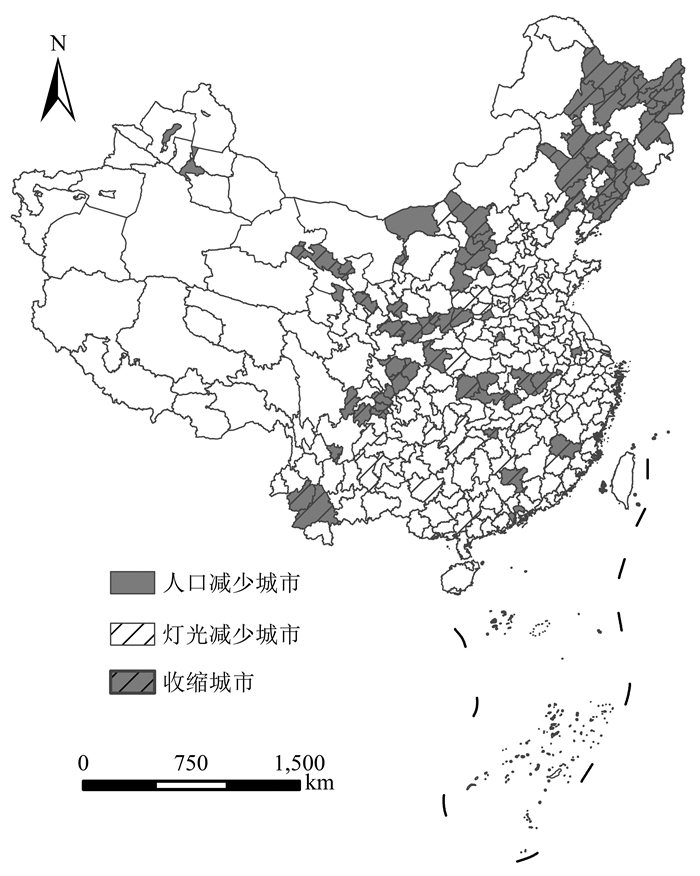

采用stata15.1进行面板随机效应Tobit模型的估计(表 5)。结果显示,3组样本RHO值均在0.65以上,说明个体效应的变化主要解释了城市土地利用效率及其分解指数的变化。Wald检验值较大,表明应拒绝不存在个体效应的假设,即拒绝混合效应Tobit模型。Log Likelihood显示模型的拟合优度较好。因此,面板随机效应Tobit模型能较好地反映各因素对城市土地利用效率的影响。

| 表 5 城市土地利用效率影响因素Tobit回归分析 Tab.5 Tobit Regression Analysis of Influencing Factors of Urban Land Use Efficiency |

从回归结果可以看出,人均外商直接投资(PFDI) 的回归系数显著为正,说明全球化因素能够有效促进收缩城市土地利用效率的提升;刺激经济增长能够改善收缩城市土地低效利用的问题,人均GDP (PGDP)、城市经济地位(SGDP) 的回归结果显著为正说明了这一点。其中,SGDP的回归系数明显大于PGDP,这是因为PGDP反映的是城市发展的总量水平,而SGDP则可反映相对水平,经济地位越高说明该城市更具有竞争力,也更容易吸引要素集聚;非农产业占比(UAI)、产业高级化水平(IH) 对收缩城市土地利用效率均有显著促进作用,但IH的回归系数更高,说明第三产业的发展水平对收缩城市土地利用效率具有更大的影响;政府作用(GOV) 的回归系数高达0.7595,说明政府能否发挥作用对收缩城市土地利用效率的提高具有重要的影响;在公共服务因素中,医疗水平(MED) 对收缩城市土地利用效率的影响显著为正,完善收缩城市医疗公共服务体系可以更有效地促进其他资源的聚集,能够有效带动城市土地利用效率提升。教育水平(EDU) 对收缩城市土地利用效率的影响不显著;人口密度(PDEN) 的回归系数显著为正,说明人口集聚对收缩城市土地利用效率具有积极的作用;土地市场化水平(LMR) 的回归系数为正,说明土地市场化改革能够促进收缩城市土地利用效率的提升;每万人大学生数(UNG) 对收缩城市的土地利用效率具有显著的正向影响,而城市登记失业率(UNE) 对收缩城市土地利用效率的影响显著为负。所有变量中,SGDP对收缩城市土地利用效率的促进作用最大,而LMR的影响最微弱,这表明SGDP是收缩城市土地利用效率提升至关重要的影响因素,而土地市场却由于易受到政府的不当干预,市场机制未能较好地发挥优化资源配置的作用。

与增长城市相比,各变量对收缩城市土地利用效率的作用方向与之相似,但影响程度与方式有所差异。PFDI对收缩城市土地利用效率的促进作用更加明显,表明全球化因素虽然是扩大城市之间竞争力的差异的原因之一,但提升城市对外开放程度,吸引外商投资仍能有效提高收缩城市土地利用效率;收缩城市IH的回归系数高于UAI,与增长城市的回归结果相反。这可能是由于许多收缩城市产业结构落后,劳动密集型或资源密集型的制造业为主体的产业体系向高端服务业转型,对于提升土地利用效率的意义更重要;GOV对收缩城市的影响明显大于增长城市,可能的原因是收缩城市由于自身竞争力低下,在市场化环境下对资金和劳动力的吸引力不足,其土地利用效率的提升更加依赖于政府的有效管理;在公共服务因素中,EDU对两类城市土地利用效率的影响均不显著。可能是由于本研究采用中、小学校总数来衡量城市教育水平,这一指标因入学受到户籍限制,不足以成为引导人口及其他要素集聚的动力,遂未能对城市土地利用效率产生影响;PDEN对收缩城市土地利用效率的回归系数大于增长城市,可能的原因是许多收缩城市人口密度较低,人口密度的提高将会产生规模经济和更多的消费需求从而提高城市土地利用效率。但由于边际效益递减,对于人口密度较高的增长城市来说,再提高人口密度对城市土地利用效率的提升作用较微弱;收缩城市LMR的回归系数稍大于增长城市,这说明针对收缩城市采取更加深入的土地市场化政策可能会增大土地市场化改革的成效;就业与劳动力因素中,UNG对收缩城市土地利用效率的促进作用大于增长城市。表明收缩城市土地利用效率的提升更需要高素质劳动力的投入,这就要求收缩城市出台更优惠的人才引进政策,吸引大学毕业生本地就业。

4 讨论精准地识别收缩是摸清收缩城市现状与制定相应治理措施的基础。目前,很多研究依据整个行政区的人口变化情况来识别收缩城市,混淆了行政地域与实体地域的概念,其识别结果实际上是"收缩区域"而非"收缩城市"[25]。市辖区是城市的核心组成部分和经济发展的中心,本文人口统计数据采用市辖区年平均人口指标,以求更真实、准确地反映城市收缩情况;夜间灯光数据可以作为判断城市收缩与否的重要依据。但夜间灯光变化与人口变动的吻合度还存在争议,需要与人口统计数据相互补充、佐证。本文尝试综合运用人口统计数据与NPP-VIIR夜光影像来识别收缩城市,将同时满足人口数量下降、灯光总数减少的城市识别为收缩城市,一定程度上弥补了采用单一来源数据的局限性,提高了收缩城市的识别精度。

城市土地利用效率作为社会经济、土地利用两大系统共同作用下的复杂综合体,存在明显的地域差异。研究发现,5大区域收缩城市土地利用效率可为三个等级,东部为第一等级,东北、西北与西南为第二等级,中部为第三等级,这与李菁[30]与胡碧霞[31]等的研究结论大体相似。但值得注意的是,东北收缩城市土地利用效率均值较高,仅次于东部,且具有持续升高的趋势,这与王良建[33]、刘书畅[38]等的研究结论相异。推测其原因可能是:第一,其研究采用地均投入产出技术效率表征城市土地利用效率,测算模型为随机前沿生产函数。而本研究采用全要素生产率表征城市土地利用效率,测算模型为超效率SBM,二者存在较大差异;第二,东北收缩城市主要是一些老工业基地和资源型城市,其在实行市场经济后较早地出现了收缩,但在中央的高度重视与相关政策的积极推行下,地方政府开始将减量思维融入城市发展规划,倡导"精明收缩"。体制机制老化,产业结构单一等问题得到改善,同时发展也更加注重生态环境与社会民生,城市土地利用效率不断提高。

本研究也存在一些不足之处:第一,囿于数据限制,研究时间序列较短,无法反映出收缩城市土地利用效率演变的阶段特征;第二,仅着眼于揭示收缩城市土地利用效率现状与影响机理,而对于优化策略层面未做深入探究。采用多源数据以加大研究时序跨度与深度,并以实现收缩城市土地有效利用(DMU到达生产前沿面) 为目标,探讨对无效单元投、产要素的优化配置方案,这些都是未来进一步研究的方向。

5 结论与建议 5.1 结论(1) 中国收缩城市存在一定的土地低效利用问题。2013—2017年,收缩城市土地利用效率均值都低于增长城市与全部城市,且累计降低了1.44%;研究期间只有极少数收缩城市实现了土地有效利用,大多数收缩城市土地利用效率处于中低水平,还有较大的提升空间。

(2) 收缩城市土地利用效率地区差异明显。东部地区收缩城市土地利用效率均值远高于其他地区,属于第一级别。东北、西北、西南地区较为接近,属于第二级别。中部地区最低,属于第三级别。5年间,东北地区效率均值持续提升,其他地区则均在波动中出现了不同程度的下滑。

(3) 造成城市竞争力差异的因素以及收缩引发的"副作用"会深刻影响收缩城市土地利用效率,原因是这些因素能够改变投入与产出环节各类要素的配置。回归结果表明:人均外商直接投资、人均GDP、城市经济地位、非农产业占比、产业高级化水平、政府作用、医疗水平、人口密度、土地市场化水平、每万人大学生数对收缩城市土地利用效率的提升具有积极影响,而城市登记失业率具有消极影响;与增长城市相比,各变量对收缩城市土地利用效率的作用方向与之相似,但影响程度有所差异。

5.2 建议(1) 为提升城市土地利用效率,收缩城市政府应全面提高治理能力和决策水平;规划产业布局以引导产业优化升级,打造新的增长极,提升城市在全国的经济地位;通过政策优惠吸引外商投资和大学生本地就业,使其成为城市土地资源高效利用的重要引擎;推动深化土地市场化改革,减少不当干预,使得市场机制优化土地资源配置的作用进一步发挥;统筹布局城市基础设施建设,实现公共服务均等化,全面提升"三生空间"品质,吸引各种资源和要素聚集。

(2) 不同地区收缩城市应根据自身自然环境,经济发展阶段等方面的情况,采取差异化的城市土地利用效率提升对策。东北地区应继续推动产业结构升级,注重环境保护与居民生计改善,利用好城市物质空间,实现人地良性互动;东部与中部地区应积极探索土地节约、集约利用技术和模式,严控城镇无序扩张,优化空间结构与布局。同时提高要素的精细化管理水平,调节经济、社会和环境这三方面以达到城市发展质的提升;西北与西南地区应加大基础设施建设力度,提高公共服务水平,承接好发达地区的产业转移,引导行政区域内人口和公共资源向城区集中。同时国家层面也应给予更多资金与项目上的支持,弥补区位与自然条件的劣势。

| [1] |

杨东峰, 龙瀛, 杨文诗, 等. 人口流失与空间扩张: 中国快速城市化进程中的城市收缩悖论[J]. 现代城市研究, 2015(9): 20-25. [Yang Dongfeng, Long Ying, Yang Wenshi, et al. Population loss and spatial expansion: Paradox of urban shrinkage in the process of rapid urbanization in China[J]. Modern Urban Research, 2015(9): 20-25. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2015.09.003] |

| [2] |

Häußermann H, Siebel W, Die Schrumpfende Stadt und die Stadtsoziologie[M]//Friedrichs J. Soziologische Stadtforschung. Kölner Zietschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1988: 78-94.

|

| [3] |

Schilling J, Logan J. Greening the rust belt: A green infrastructure model for right sizing America's shrinking cities[J]. Journal of the American Planning Association, 2008, 74(4): 451-466. DOI:10.1080/01944360802354956 |

| [4] |

Wiechmann T, Pallagst K M. Urban shrinkage in Germany and the USA: A comparison of transformation patterns and local strategies[J]. International Journal of Urban Regional Rese, 2012, 36(2): 261-280. DOI:10.1111/j.1468-2427.2011.01095.x |

| [5] |

Blanco H, Alberti M, Olshansky R, et al. Shaken, shrinking, hot, impoverished and informal: Emerging research agendas in planning[J]. Progress in Planning, 2009, 72(4): 195-250. DOI:10.1016/j.progress.2009.09.001 |

| [6] |

Reckien D, Martinez-Fernandez C. Why do cities shrink?[J]. European Planning Studies, 2011, 19(8): 1375-1397. DOI:10.1080/09654313.2011.593333 |

| [7] |

Hollander J B, Németh J. The bounds of smart decline: A foundational theory for planning shrinking cities[J]. Housing Policy Debate, 2011, 21(3): 349-367. DOI:10.1080/10511482.2011.585164 |

| [8] |

Alexander F. Land Bank Authorities: A Guide for the Creation and Operation of Local Land Banks[M]. New York: Local Initiatives Support Corporation, 2005: 51-55.

|

| [9] |

吴康, 孙东琪. 城市收缩的研究进展与展望[J]. 经济地理, 2017, 37(11): 59-67. [Wu Kang, Sun Dongqi. Progress in urban shrinkage research[J]. Economic Geography, 2017, 37(11): 59-67.] |

| [10] |

林雄斌, 杨家文, 张衔春, 等. 我国城市收缩测度与影响因素分析——基于人口与经济变化的视角[J]. 人文地理, 2017, 32(1): 82-89. [Lin Xiongbin, Yang Jiawen, Zhang Yianchun, et al. Measurement and influencing factors of urban shrinkage in China: From the perspective of population and economic change[J]. Human Geography, 2017, 32(1): 82-89. DOI:10.3969/j.issn.2095-0446.2017.01.011] |

| [11] |

刘贵文, 谢芳芸, 洪竞科, 等. 基于人口经济数据分析我国城市收缩现状[J]. 经济地理, 2019, 39(7): 50-57. [Liu Guiwen, Xie Fangyun, Hong Jingke, et al. Analysis of China's urban shrinkage based on population economic data[J]. Economic Geography, 2019, 39(7): 50-57.] |

| [12] |

陈肖飞, 郜瑞瑞, 韩腾腾, 等. 人口视角下黄河流域城市收缩的空间格局与影响因素[J]. 经济地理, 2020, 40(6): 37-46. [Chen Xiaofei, Gao Ruirui, Han Tengteng, et al. Spatial pattern and influencing factors of urban shrinkage in the Yellow River Basin from the perspective of population[J]. Economic Geography, 2020, 40(6): 37-46.] |

| [13] |

赵清林, 张伟娜, 李心怡, 等. 2006-2015年湖北省城市相对收缩时空变化[J]. 地理科学进展, 2020, 39(7): 1106-1116. [Zhao Qinglin, Zhang Weina, Li Xinyi, et al. Spatiotemporal variation of urban relative shrinkage in Hubei province from 2006 to 2015[J]. Progress in Geography, 2020, 39(7): 1106-1116.] |

| [14] |

张明斗, 曲峻熙. 中国广义城市收缩的空间格局与生成逻辑研究——基于人口总量和经济规模的视角[J]. 经济学家, 2020(1): 77-85. [Zhang Mingdou, Qu Junxi. Spatial pattern and generation logic of generalized urban shrinkage in China: From the perspective of total population and economic scale[J]. Economist, 2020(1): 77-85.] |

| [15] |

杜志威, 李郇. 基于人口变化的东莞城镇增长与收缩特征和机制研究[J]. 地理科学, 2018, 38(11): 1837-1846. [Du Zhiwei, Li Xun. Characteristics and mechanism of urban growth and shrinkage in Dongguan based on population change[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(11): 1837-1846.] |

| [16] |

马佐澎, 李诚固, 张婧, 等. 发达国家城市收缩现象及其对中国的启示[J]. 人文地理, 2016, 31(2): 13-17. [Ma Zuopeng, Li Chenggu, Zhang Jing, et al. Urban shrinkage in developed countries and its enlightenment to China[J]. Human Geography, 2016, 31(2): 13-17.] |

| [17] |

董丽晶, 苏飞, 温玉卿, 等. 阜新市收缩城市经济系统弹性演变趋势与障碍因素分析[J]. 地理科学, 2020, 40(7): 1142-1149. [Dong Lijing, Su Fei, Wen Yuqing, et al. Analysis of the elastic evolution trend and obstacle factors of Fuxin shrinking urban economic system[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(7): 1142-1149.] |

| [18] |

高舒琦, 龙瀛. 东北地区收缩城市的识别分析及规划应对[J]. 规划师, 2017, 33(1): 26-32. [Gao Shuqi, Long Ying. Identification and planning of shrinking cities in northeast China[J]. Planners, 2017, 33(1): 26-32. DOI:10.3969/j.issn.1006-0022.2017.01.004] |

| [19] |

Gu D, Newman G, Kim J H, et al. Neighborhood decline and mixed land uses: Mitigating housing abandonment in shrinking cities[J]. Land Use Policy, 2019, 83: 505-511. DOI:10.1016/j.landusepol.2019.02.033 |

| [20] |

吴康, 李耀川. 收缩情境下城市土地利用及其生态系统服务的研究进展[J]. 自然资源学报, 2019, 34(5): 1121-1134. [Wu Kang, Li Yaochuan. Research progress of urban land use and its ecosystemservices in the context of shrinkage[J]. Journal of Natural Resources, 2019, 34(5): 1121-1134.] |

| [21] |

孟祥凤, 王冬艳, 李红. 老工业城市收缩与城市紧凑相关性研究——以吉林四平市为例[J]. 经济地理, 2019, 39(4): 67-74. [Meng Xiangfeng, Wang Dongyan, Li Hong. Research on the correlation between the shrinkage of old industrial cities and urban compactness: A case study of Siping city, Jilin province[J]. Economic Geography, 2019, 39(4): 67-74.] |

| [22] |

高舒琦. 收缩城市研究综述[J]. 城市规划学刊, 2015(3): 44-49. [Gao Shuqi. A review of shrinking cities[J]. Urban Planning Forum, 2015(3): 44-49.] |

| [23] |

Shi K, Yu B, Huang Y, et al. Evaluating the ability of NPP-VIIRS nighttime light data to estimate the gross domestic product and the electric power consumption of China at multiple scales: A comparison with DMSP-OLS data[J]. Remote Sensing, 2014, 6(2): 1705-1724. DOI:10.3390/rs6021705 |

| [24] |

胡艳兴. 基于夜间灯光数据的中国贫困空间识别研究[D]. 兰州: 西北师范大学, 2016: 16-17. [Hu Yanxing. Spatial Identification of Poverty in China Based on Night Light Data[D]. Lanzhou: Northwest Normal University, 2016: 16-17.]

|

| [25] |

吴康. 城市收缩的认知误区与空间规划响应[J]. 北京规划建设, 2019(3): 4-11. [Wu Kang. Cognitive misunderstanding of urban contraction and spatial planning response[J]. Beijing Planning Review, 2019(3): 4-11.] |

| [26] |

Jiang Z, Zhai W, Meng X, et al. Identifying shrinking cities with NPP-VIIRS nightlight data in China[J/OL]. Journal of Urban Planning and Development, 2020, 146(4): 04020034. https://ascelibrary.org/doi/10.1061/28ASCE29UP.1943-5444.0000598.

|

| [27] |

张雯熹, 邹金浪, 吴群. 城市土地利用效率研究进展[J]. 长江流域资源与环境, 2019, 28(9): 2030-2039. [Zhang Wenxi, Zou Jinlang, Wu Qun. Research progress of urban land use efficiency[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2019, 28(9): 2030-2039.] |

| [28] |

Tone K. A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis[J]. European Journal of Operational Research, 2001, 130(3): 498-509. DOI:10.1016/S0377-2217(99)00407-5 |

| [29] |

张英浩, 陈江龙, 高金龙, 等. 经济转型视角下长三角城市土地利用效率影响机制[J]. 自然资源学报, 2019, 34(6): 1157-1170. [Zhang Yinghao, Chen Jianglong, Gao Jinlong, et al. Influence mechanism of urban land use efficiency in Yangtze River Delta from the perspective of economic transformation[J]. Journal of Natural Resources, 2019, 34(6): 1157-1170.] |

| [30] |

李菁, 胡碧霞, 匡兵, 等. 中国城市土地利用效率测度及其动态演进特征[J]. 经济地理, 2017, 37(8): 162-167. [Li Jing, Hu Bixia, Kuang Bing, et al. Measurement and dynamic evolution characteristics of urban land use efficiency in China[J]. Economic Geography, 2017, 37(8): 162-167.] |

| [31] |

胡碧霞, 李菁, 匡兵. 绿色发展理念下城市土地利用效率差异的演进特征及影响因素[J]. 经济地理, 2018, 38(12): 183-189. [Hu Bixia, Li Jing, Kuang Bing. Evolution characteristics and influencing factors of urban land use efficiency differences under the concept of green development[J]. Economic geography, 2018, 38(12): 183-189.] |

| [32] |

William H G. On the asymptotic bias of the ordinary least squares estimator of the tobit model[J]. Econometrica, 1981, 49(2): 505-513. DOI:10.2307/1913323 |

| [33] |

王良健, 李辉, 石川. 中国城市土地利用效率及其溢出效应与影响因素[J]. 地理学报, 2015, 70(11): 1788-1799. [Wang Liangjian, Li Hui, Shi Chuan. Urban land use efficiency and its spillover effect and influencing factors in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(11): 1788-1799. DOI:10.11821/dlxb201511008] |

| [34] |

李永乐, 舒帮荣, 吴群. 中国城市土地利用效率: 时空特征、地区差距与影响因素[J]. 经济地理, 2014, 34(1): 133-139. [Li Yongle, Shu Bangrong, Wu Qun. Urban land use efficiency in China: Spatial and temporal characteristics, regional disparity and influencing factors[J]. Economic Geography, 2014, 34(1): 133-139. DOI:10.3969/j.issn.1000-8462.2014.01.021] |

| [35] |

陈伟, 彭建超, 吴群. 城市工业用地利用损失与效率测度[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(2): 15-22. [Chen Wei, Peng Jianchao, Wu Qun. Measurement of urban industrial land use loss and efficiency[J]. China Population, Resources and Environment, 2015, 25(2): 15-22. DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2015.02.003] |

| [36] |

Rachael D G, Eric F L, Rosamond L N. The new economic geography of land use change: Supply chain configurations and land use in the Brazilian Amazon[J]. Land Use Policy, 2013, 34: 265-275. DOI:10.1016/j.landusepol.2013.03.011 |

| [37] |

李建强, 曲福田. 土地市场化改革对建设用地集约利用影响研究[J]. 中国土地科学, 2012, 26(5): 70-75. [Li Jianqiang, Qu Futian. Research on the impact of land marketization reform on the intensive use of construction land[J]. China Land Science, 2012, 26(5): 70-75. DOI:10.3969/j.issn.1001-8158.2012.05.012] |

| [38] |

刘书畅, 叶艳妹, 肖武. 基于随机前沿分析的中国城市土地利用效率时空分异研究[J]. 中国土地科学, 2020, 34(1): 61-69. [Liu Shuchang, Ye Yanmei, Xiao Wu. Spatiotemporal differentiation of urban land use efficiency in China based on stochastic frontier analysis[J]. China Land Science, 2020, 34(1): 61-69.] |