2. 首都师范大学 管理学院, 北京 100048;

3. 北京城市创新与发展研究中心, 北京 100048

2. College of Management, Capital Normal University, Beijing 100048, China;

3. Beijing Urban Innovation and Development Research Center, Beijing 100048, China

自20世纪80年代以来,全球经济由传统工业经济向知识经济转变,以知识、创意和创新为核心的新体制正在全球范围内浮现[1, 2]。相比传统经济对密集劳动力等传统生产要素的依赖,知识经济主要依靠创业者、创新型企业和包括"创意阶层"的人才资本(talented human capital) 等创新要素[3]。这些创新要素在空间上并不是均匀分布的,而是集聚于世界主要城市及城市区域。因此,在知识经济时代,城市的重要性更加凸显[4]。正如列斐伏尔所言"每一个时代都会产生它自己的空间"。资本积累体制的转变过程带来了新的城市形态与景观,城市内部空间也得以重塑,并表现出高度的创新性特征[5]。另一方面,空间不只是社会与经济存在的容器,还是社会生产出来的关系空间。人类活动的特定空间组织也会反作用于社会关系,并影响其关系结构及与动力机制。创新作为一个社会过程,理解这种社会—空间辩证法的运转对通过空间作用于创新尤为重要[6]。在此背景下,学者、规划者和政策制定者们纷纷寻求理解城市空间如何培育和支持知识生产、创意和创新[7]。

地理学者对空间与创新之间的关系进行了广泛研究并取得了丰富的成果,主要的理论脉络有:①从集聚经济理论出发研究区位与创新的关系,即地方化经济(localization economies)。这一理论脉络可以追溯到马歇尔产业区理论。马歇尔认为集聚能够促进具有非排他性特征的知识的溢出。Cooke[8]、Saxenian[9]及Storper[10]等拓展了产业区研究,强调集聚经济外部性和空间邻近带来的面对面接触、隐性知识的产生、传播与共享及知识溢出,另外,集聚区内产品市场、技术劳动力池的共享,紧密的行动者网络也能够促进编码知识的传播效率。阿罗和罗默发展了马歇尔的集聚外部性理论,认为知识溢出主要来自于相同行业内的企业集聚,称之为"马歇尔—阿罗—罗默"外在性(亦称MAR外在性)。②从城市化经济视角(urbanization economies) 出发,认为经济的多元化能够刺激城市创新与增长。Jacobs认为那些重要的创新是差异化知识的重新组合[11]。Feldman指出有意义的知识溢出是跨越产业边界的,企业会受益于位于同一地区的其他行业企业的互补性知识[12]。这一观点得到了大量的实证研究支持。此外,已有文献揭示了密度能够增进劳动力与企业的匹配,从而促进创新[13]。国内学者在城市空间和创新关系研究上也取得了丰富的成果,从中国城市创新空间分布[14, 15],创新网络空间特征[16, 17],密集的人才资本[18, 19],多样化知识密集型企业环境等创新影响因素[20],集聚经济效应[21]、知识溢出和邻近创新机制[22]等方面揭示了空间对城市创新的影响,这些研究成果对于理解中国城市空间和创新的关系有着重要贡献。然而,尽管学者们从不同角度出发对城市空间与创新关系开展了研究,但以产业空间为主,忽视了城市整体空间形态特征对创新的影响。

城市形态不仅指产业的集中与组织,还是一个综合概念,包括从蔓延式到紧凑式发展模式,影响着城市社会经济。紧凑城市是"具有相对较高的密度、用地功能混合和多样性、交通高效与鼓励步行、社会与经济多样化的一种城市形态",是一种可持续发展的城市形态模式[23]。已有研究表明紧凑的城市形态能够提高企业和劳动力机会的可能性,减轻住房和交通的负担[24],减少种族和收入隔离而增加社会资本等[25]。然而,紧凑城市发展模式与创新之间的关系尚未得到系统研究。Florida指出知识型企业、创意企业、创意阶层等人才更倾向于具有社会经济多元化、高质量便利服务设施的城市环境[26]。多元化、混合土地利用、较好的可达性及可步行性的城市建成环境能够促进邻近、非正式网络的形成、知识交换和创新溢出等创新过程的发生,推动城市创新发展[27]。布鲁金斯学会针对美国大都市区近些年发生的创新型企业快速向中心城区集聚的现象,提出"创新城区(innovation district) "概念,其特征包括紧凑、混合土地利用、可步行性和交通可达性以及拥有顶尖的教育机构和人才资本[28]。近年来,Hamidi等率先对美国城市及都市区的紧凑度与创新的关系展开了实证研究,结果表明紧凑的城市空间能够促进美国城市和都市区的创新表现[29, 30]。然而,这一结论是否适用于城市更为紧凑且处于不同发展阶段的亚洲国家和地区,尚有待实证检验。

紧凑城市设计理念已经充分地融入到西方的新都市主义、精明增长和步行适宜性城市等规划议题中。相比西方发达经济体尤其是美国,中国拥有较高的人口密度,土地资源稀缺,城市化仍在持续。在此背景下,仇保兴指出"城市的紧凑度与多样性成为当下中国经济社会可持续发展的两大核心要素"[31]。然而,紧凑城市发展模式与中国城市创新之间的关系如何,尚缺少实证研究。

基于此,本文构建了城市紧凑度作用于城市创新的理论分析框架,在此基础上,以中国281个地级及以上城市的资料为依据,对中国的城市紧凑度与城市创新产出的关系开展实证分析,以期提供发展中国家紧凑城市发展与城市创新之间关系的经验证据,并为中国创新型城市建设与城市可持续发展提供科学参考。

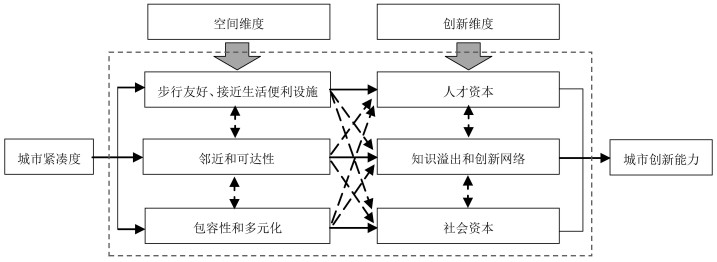

2 理论框架与研究假说城市紧凑度主要通过三个方面影响城市创新:

第一,紧凑通过更高的可达性和空间邻近作用于城市创新。城市紧凑意味着高校、科研机构等知识机构和人才资本区位更加接近,或者有着更好地可达性,一方面能够促进企业与其它创新主体之间的互动、合作,另一方面也提升了企业与知识劳动力之间匹配的可能性,有利于创新网络形成和知识溢出,从而提升企业创新能力[32]。紧凑带来的邻近能够促进各类人才之间正式或非正式的面对面交流的发生,形成一种创新、创意氛围,为知识和信息的流动创造更大的可能性[33]。一些行业的创新高度依赖于创新消费群体和人才资本,而城市形态影响着企业与二者之间的可达性,进而影响企业的持续创新能力。另外,紧凑的城市能够降低通勤时间和成本,增强集聚经济外部性[34]。

第二,紧凑城市能够提供步行友好街道,街道具有更高的连通性、密度、便利服务设施易达性及更强的活力,吸引创新和创意人才汇聚[35, 36]。Shearmur指出千禧一代的人才们更倾向于步行的生活方式,接近便利设施,渴望丰富的城市社会生活,居住于混合用地和紧凑的社区[37],来自美国[38]、欧洲[39]和亚洲[40]的实证研究都证实了这一观点。创新、创意和创业人才的密集,自然会形成区位引力,吸引知识密集型企业,促进创新的发生,推动城市整体经济的发展。

第三,城市紧凑度与城市创新之间通过包容性(tolerance) 和多元化(diversity) 概念相互联系。已有研究证实了包容性、多元化与人力资本、城市创新之间存在正相关关系[41-43]。紧凑的城市空间能够支持更为高效的公共交通模式和公共服务设施供给,降低社会的空间分异,促进社会公平性。这种包容性降低了城市准入门槛,提供开放性的社区交流,多元化的生活方式,吸引并留住各类人群,不同知识背景和观念的多样化人群相互交流和思维碰撞,催生创新和创意。此外,作为一种社会资本,城市的包容性和多元化在宏观上为城市创新生态系统提供良好的制度环境支持。

综上,紧凑的城市空间能够通过更高的可达性和空间邻近作用、提供步行友好街道、增加城市社会的包容性和多元化来促进城市的社会网络形成和知识溢出、增强人才资本和社会资本,从而提升城市创新表现。

图 1归纳了以上的理论分析,基于此理论分析框架,提出研究假设:城市紧凑度对中国城市创新存在正效应;城市越紧凑,城市创新产出越高。

|

图 1 城市紧凑度与城市创新理论分析框架 Fig.1 Theoretical Framework of Compact City and City Innovation |

针对城市紧凑度的评价,学者们尚未达成一致。国内外学者对紧凑城市内涵的理解存有差异。西方学者更聚焦于城市空间形态的紧凑。例如,Hamidi和Ewing围绕发展密度、土地混合利用、中心性、街道连通性构建了城市紧凑度的评价指标体系[44]。Tsai从规模、密度、均匀分布度和集聚度评价城市空间紧凑性[45]。Lee从人口、公共和便利服务设施及与其公共交通设施间的邻近性构建了城市紧凑度指数,对日本城市的紧凑度进行了评价[46]。Fan提出城市紧凑度指数包括五个要素:居住和商业密度、土地混合利用、街道连通性、城市中心可达性、交通可达性[47]。国内研究者对于紧凑城市的理解更侧重于认为紧凑是一种城市发展战略,并非一种具体的城市空间形态[48]。在对城市紧凑度进行评价时,除空间外,还注重社会、经济和环境等内涵,构建多维度的综合评价指标体系[49]。

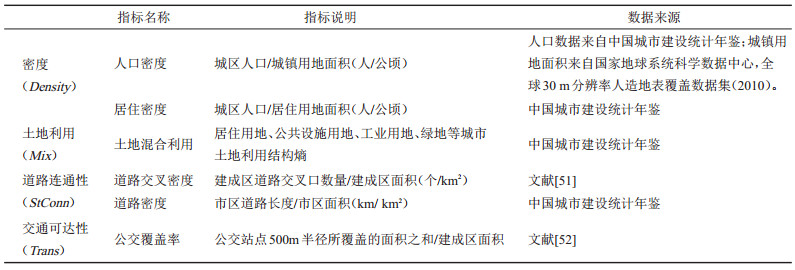

综合来看,尽管学者们在评价城市紧凑度时采用的具体指标体系不同,但都体现了以下核心指标:密度、土地混合利用、街道连通性和交通可达性。基于城市紧凑度内涵即密度、用地功能混合和多样性、交通高效与鼓励步行,结合本文研究问题,即城市空间维度紧凑性对城市创新的影响,我们采用了六个指标来表征以上四个城市紧凑度评价的核心维度,构建了综合性的城市紧凑度指数评价指标体系(表 1)。

| 表 1 城市紧凑度综合评价指标体系 Tab.1 Comprehensive Evaluation Index System of Urban Compactness |

(1) 密度,包括城市人口密度指标和居住密度指标。城市人口密度指每公顷城镇用地上城市人口数。居住密度指每公顷居住用地上城市人口数。这两个指标均能体现城市人口的密度。

(2) 土地利用,包括土地混合利用指标。土地混合利用指标反映了城市土地利用的多样化,使用土地利用结构信息熵来度量。更加多元化的土地利用一方面能够促进不同组织之间的邻近,另一方面能够为城市居民提供一个更加适宜步行和骑行的日常生活环境,增进人与人之间的交流,促进社会网络的形成。

(3) 街道连通性,包括道路交叉密度和道路密度。道路交叉密度是指建成区内每平方公里的道路交叉口数量。道路密度是指城市道路长度与城市面积之比。道路密度越高,道路交叉口密度越大,意味着街区的规模更小,可步行性越高。Ewing指出更多地街道交叉口意味着车辆需要更多地停下来,步行者更容易穿越街道,能够更便捷地到达目的地;第二,道路网络密度越高,越能够分散交通,每个街道的交通流量会减轻,能够为步行者带来更好地步行环境及更容易穿越街道;第三,从心理上讲,更多的交叉路口能使行人有更多的自由感和控制感,不必一直选择同样的路线前往目的地。此外,更多的交叉路口也可能会缩短步行的时间感,因为行人一定程度上是根据到达下一个交叉路口的距离衡量行程[50]。

(4) 交通可达性,使用公交覆盖率来表征。公交覆盖率指全部公交站点500 m半径所覆盖的区域面积之和占城市建成区面积的比重。这一指标能够反映城市公共交通服务的可达性。

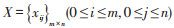

采用熵权法分别为六个指标赋予权重,从而将其合并成为一个单一的城市紧凑度指数。相比专家打分法等主观赋权法,熵权法更为客观,信度更高,在城市紧凑度评价中得到广泛应用[53, 54]。每个指标的权重取决于样本在该指标上的差异程度,差异越大,熵值越低,权重值则越高;相反,差异越小,熵值越大,权重值越低。城市紧凑度指数的范围为0到1,值越大,城市越紧凑。具体计算过程为:

(1) 构建原始指标数据矩阵:样本城市m个,评价指标n项,形成原始数据矩阵:

|

(1) |

式中,xij为第i个城市中第j个评价指标的数值;

(2) 采用极值法对原始数据进行无量纲化处理:评价指标均为正向指标,对于xij,得到:

|

(2) |

式中:mj为样本城市在第j个指标上的最小值;Mj为样本城市在第j个指标上的最大值;

(3) 计算第j项指标的熵值ej:

|

(3) |

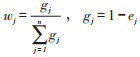

(4) 计算指标h权重系数wj:

|

(4) |

(5) 得到城市i的紧凑度指数Yi:

|

(5) |

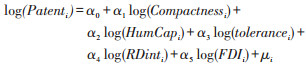

知识生产函数是区域创新及知识溢出研究领域最为广泛使用的模型工具。知识生产函数将创新产出与创新投入相联系,认为研发是知识创新的最重要投入,其他重要投入包括人力资本、教育水平等[18]。此外,实证研究证实了外资对中国城市创新产出的正向作用[55]。人力资本、创新主体(企业、高校和研究机构) 和空间三者协同构成城市创新生态系统。创新是一个演化的、非线性的和相互作用的过程,需要不同创新主体之间的密切互动和合作,同时制度塑造着组织行为特征和组织间相互作用。创新主体及它们之间网络和联系的质量影响着城市和区域创新能力的发展。紧凑城市发展一方面能够促进人力资本之间、人力资本与企业之间、创新主体之间网络和联系的发生,另一方面通过提供步行友好和具有活力的街道吸引作为创新载体的创新和创意人才汇聚而作用于城市创新。此外,紧凑城市空间通过支持更为高效的公共交通模式和公共服务设施供给,降低社会的空间分异,而促进社会公平性与包容性。这种包容性作为一种制度环境,增强了社会资本,又反过来吸引着人力资本的流入并影响着创新主体组织行为。对于发展中国家而言,外资不仅是创新主体之一,而且也通过企业培训与知识溢出等方式促进了地方人力资本的发展。此外,其他企业通过学习外资企业的管理模式与制度,改进组织行为模式,可能会引起制度环境的重塑,而促进城市创新生态系统的发展。综上,基于知识生产函数,结合研究假设,除研发投入和人力资本投入,将城市紧凑度、城市包容性和外资变量纳入知识生产函数,构建了如下双对数线性知识生产函数模型:

|

(6) |

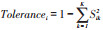

式(6)中,Patenti表示第i个城市专利申请数量,来表征城市创新产出。尽管专利数据存在一定的局限性,但凭借数据的可获得性、连续性、详细的信息等优势成为当下创新研究领域中使用最广泛的数据之一。另外,无论专利申请最终是否能够获得批准,专利申请行为本身就能体现城市创新的活跃程度[56]。因此,使用专利申请数量衡量城市创新产出。Compactnessi为城市紧凑度变量,使用城市紧凑度指数表征。HumCapi为人才资本水平变量,使用每万人口中大学及以上学历人口数量来度量。尽管在正式教育外,个人能够从工作期间的经验和培训中汲取隐性知识,提高个人能力,但这种非正式的、特定的知识或能力属于人力资本的未知部分,难以准确的度量,因此,通常使用正式的教育层次来表征这些隐性的能力。Tolerancei为城市包容性变量,采用城市包容性指数来表征。使用每城市外来人口来源省份的多元性来衡量城市的包容性,参考已有研究,使用改进的赫芬达尔指数来测度城市包容性:

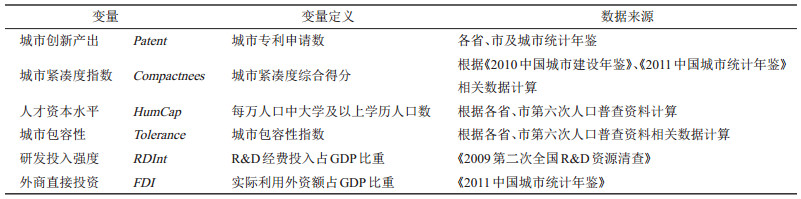

| 表 2 变量和数据来源 Tab.2 Urban Innovation Variables and Data Sources |

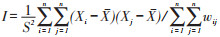

许多非空间统计模型中给定结果变量之间独立分布的假设。然而,多数空间数据尤其是区域社会经济数据,在空间上往往具有依赖性,呈现出聚类分布特征,违反了独立分布这一假定,导致统计结果的偏误[57]。通常使用Global Moran's I指标对普通最小二乘法回归分析结果的残差项进行空间自相关检验。其计算公式是:

|

(7) |

式(3) 中n为地区总数;X为样本平均值;Xi为区域i的观测值;wij为空间权重矩阵;S2为

已有研究文献揭示了区域创新变量在空间上具有依赖性和溢出效应[58]。因此,需在回归模型式(6) 中引入空间变量,构建空间计量模型。空间滞后模型(spatial lag model, SLM)、空间误差模型(spatial error model, SEM) 是最常用的两种空间回归模型。

SLM的一般方程式为:

|

(8) |

SEM的一般方程式为:

|

(9) |

式(8)、(9) 中y是由单位被解释变量值构成的N ×1阶向量,X为由解释变量构成的N ×K阶向量,ρ为空间自回归系数,能够测度要素的空间溢出效应及强度。λ为空间误差系数,β是K×1阶待估参数向量,W为N × N阶空间权重矩阵,ϵ为误差项向量。

空间回归模型选择的一般程序为:①使用最小二乘法估计法,得到一般模型的回归结果。②对回归结果的残差项进行Moran's I统计检验,以此诊断空间自相关性。③如果存在空间自相关性,就需要选择空间回归模型。Moran's I统计检验不能判断应该使用空间滞后模型还是空间误差模型,需要进一步对残差进行拉格朗日乘数检验(Lagrange Multiplier test),根据LM-Error和LM-Lag两个统计量的显著性来选择空间回归模型,如果LM-Error和LM-Lag均高度显著,则继续比较稳健情况下两个统计量即Robust LM-Error和Robust LM-Lag的显著性,从而选择最优模型。

以中国地级及以上城市为研究空间单元,2010年中国地级及以上城市共287个,除去缺乏数据城市,全部样本共281个城市。

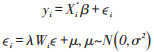

4 实证分析 4.1 中国城市紧凑度特征将中国城市紧凑度评价结果依据城市规模进行分类。根据2014年国务院关于调整城市规模划分标准,将城市规模划分为五类七档,包括:Ⅰ型小城市、Ⅱ型小城市、中等城市、Ⅰ型大城市、Ⅱ型大城市、特大城市和超大城市。考虑城市数量,本文将特大城市和超大城市合并为一类,将城市规模划分为六类。将不同规模城市紧凑度分布的箱线图进行叠加,以展示紧凑度指数的分布情况,并比较其均值后发现,城市紧凑度指数与城市规模呈现出显著的正相关性,即城市规模越大,城市紧凑度指数越高;随着城市规模的下降,城市紧凑度指数呈现出下降趋势(图 2)。

|

图 2 城市紧凑度指数的规模等级分布 Fig.2 Relationship Between Urban Compactness and City Hierarchical Distribution |

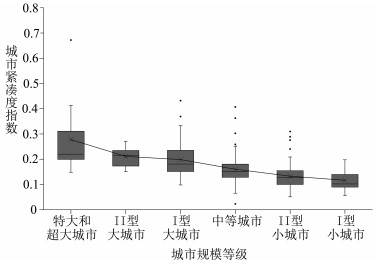

从空间格局上看,2010年中国城市紧凑度呈现出以下特征:①东部沿海地区城市紧凑度指数相对较高,中部和西部城市紧凑度指数相对较低。②省会城市及主要城市群区域城市具有较高的紧凑度,如京津冀城市群、长三角城市群、珠三角城市群、中原城市群、海峡西岸城市群、辽中南城市群等(图 3),一定程度上表明城市群的建设和发展促进了生产要素在空间上的集聚程度,土地集约利用程度更高。东部地区较高的人口密度和更为严格的土地政策是城市更为紧凑的重要原因。

|

图 3 2010年中国城市紧凑度空间格局 Fig.3 The Spatial Distribution of Urban Compactness in China in 2010 注:行政边界底图来源于国家测绘地理信息局 1:4800万标准中国地图(审图号 GS(2019)1823),底图无修改。 |

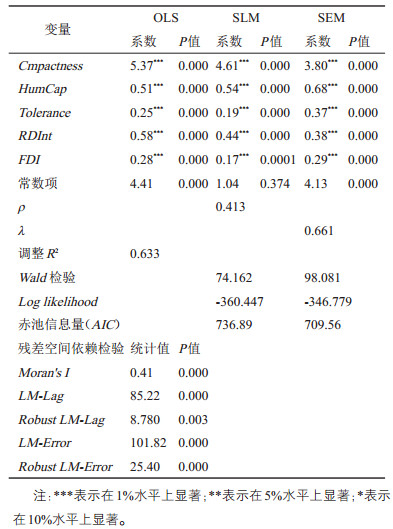

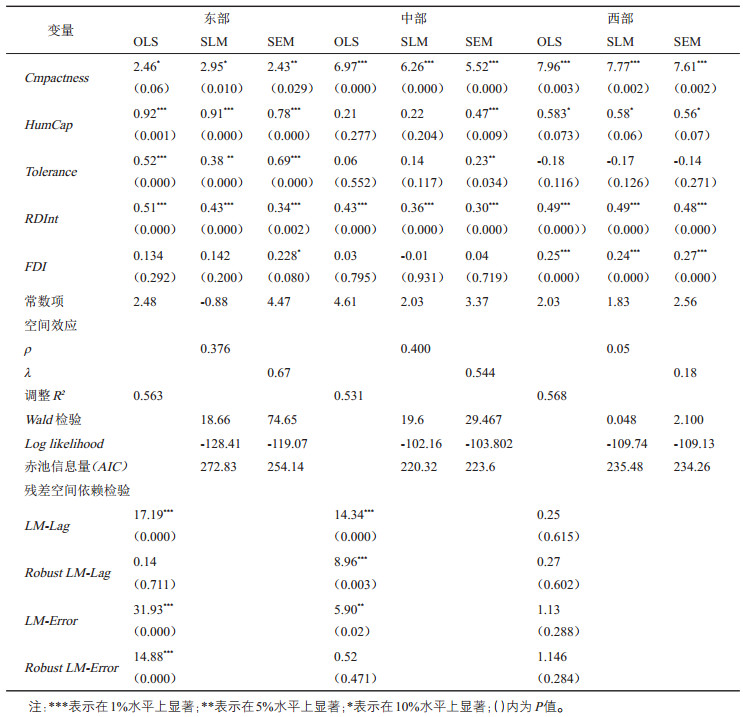

表 3给出了一般对数模型(OLS)、SLM和SEM的估计结果,一般对数模型采用普通最小二乘估计方法,空间回归模型采用最大似然估计方法。根据表 3,Moran's I统计检验值为0.41且在0.1%统计水平上显著,表明一般对数回归模型残差并不是随机分布,表明城市创新产出变量在空间上呈现聚类分布特征。因而,需要使用空间回归模型。LMError和LM-Lag统计量均高度显著,继续比较稳健情况下两个统计量显著性,结果显示RobustLM-Lag尽管仍然显著,但其显著性明显低于Robust LM-Error。因此,选择空间滞后模型(SEM) 模型估计结果。

| 表 3 模型估计结果 Tab.3 Parameter Estimates of OLS, SLM and SEM |

模型结果显示,所有解释变量均通过了0.1%水平的统计显著性检验且系数均为正,这意味着所有变量均对城市创新产出均有正效应。城市紧凑度系数为3.80,表明在保持其他变量不变的情况下,城市紧凑度指数每提高1%,城市创新产出将提高3.8%。这一结果验证了研究假设,即城市紧凑度对中国城市创新存在正效应;城市越紧凑,城市创新产出越高。这一系数在所有变量中最大,也表明了当前阶段中国城市空间规划与建设是影响城市创新的重要因素。其他解释变量中,HumCap变量系数最大,值为0.68,反应了人才资本对城市创新产出十分关键。城市包容性指数变量值为0.37,表明对城市创新存在正效应。建设更加开放性、包容性的城市,能够提升城市创新表现。这一结果也支持了城市紧凑度对城市创新作用的理论框架。FDI变量显著且系数为正,说明外资的流入能够促进城市创新产出。

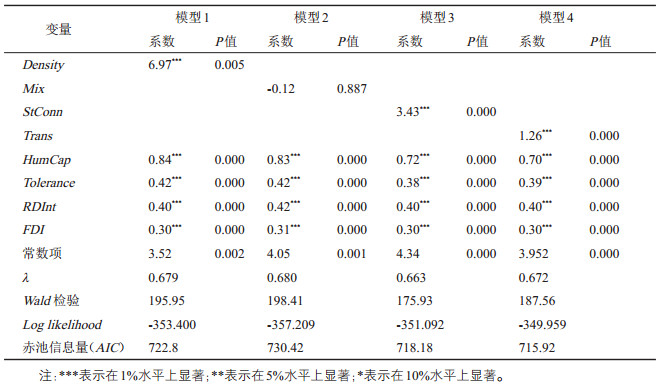

为了进一步考察城市紧凑发展模式对城市创新的影响,使用SEM模型,分别引入城市紧凑的四个维度:密度(Density)、土地混合利用(Mix)、街道连通性(StConn) 与交通可达性(Trans),考察与城市创新产出的关系。结果如表 4所示。

| 表 4 分指标模型估计结果 Tab.4 Parameter Estimates of SEM of Subindex |

城市密度、街道连通性与交通可达性系数均为正且在1%水平上显著,意味着具有更高密度、街道连通性更好及交通可达性更强的城市具有更高的城市创新产出。然而,土地混合利用指标没有通过显著性检验,但这不代表土地混合利用对创新没有影响,可能的原因是采用的用地分类比较宏观,而不是具体到建筑的产业类型与功能,未能准确反映出土地混合利用对居民日常生活交通行为模式的影响,从而影响了其对城市创新产出的结果。在其他三个指标中,城市密度的系数最大,为6.97,且显著高于综合指标紧凑度指数的系数3.80,表明了密度对城市创新具有显著的影响,即高密度的城市人口具有更强的创新效能。街道连通性和交通可达性变量系数分别为3.43和1.26且均在1%统计水平上显著,这表明城市交通是影响创新效率的重要因素。更加适宜步行的城市街道能够提升城市的创新表现。

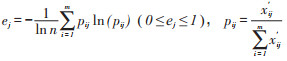

4.2.2 分东、中、西部区域回归结果中国东、中、西部城市在人口密度、经济和社会发展、土地和人口政策上存在着巨大差异,导致城市创新产出和城市紧凑度也存在显著的区域差异。因此,有必要分区域考察城市紧凑度和城市创新产出之间的关系。表 5分别给出了东、中、西部OLS、SLM和SEM模型结果。根据残差空间依赖性检验的统计参数,可以判别东部最优模型为SEM,中部为SLM,西部Moran's I未通过显著性检验,即空间效应不显著,因此选取OLS模型结果。

| 表 5 分东、中、西部区域模型估计结果 Tab.5 Parameter Estimates of OLS, SLM and SEM in the East, Central and West |

模型结果显示,城市紧凑度指数系数在东部、中部和西部均为正且在5%统计水平上显著,这一结果与全部样本城市回归结果一致,表明了城市紧凑度对中国城市创新产出具有正效应,且这一假设在中国不同区域下均得到证实。然而,城市紧凑度指数系数在东、中、西部存在着较大差异,呈现出从东到西依次增加的特征,值分别为2.43、6.26和7.96,表示城市紧凑度指数每提高1%,东、中、西部城市创新产出分别提高2.43%、6.26%和7.96%。相比之下,中部和西部城市紧凑度指数提高带来的创新增长比东部要高出近2倍与3倍,系数值也高于全部样本回归结果中的3.8。这是因为中国城市紧凑度从东到西依次递减,因而,城市紧凑度提升带来的创新边际效应相应地依次递减。这一结果表明,当前中国各区域,尤其是中西部地区城市,均应加强空间规划与建设,提升城市的紧凑度,以促进城市的创新与可持续发展。

其他控制变量回归系数在不同区域也显示出差异性,显示了中国的区域差异性。具体来看,只有研发投入强度变量在东、中、西部均通过了显著性检验且系数为正,系数分为0.34,0.36和0.49,表明尽管区域之间存在差异,提高研发投入均能有效促进城市创新产出,尤其是在西部,研发投入的提升产生的创新效应更为突出。城市包容性变量只在东部通过了显著性检验,在中部和西部均不显著。这是因为东部地区是中国人口跨省迁移的主要流入地,而中部和西部城市主要是人口流出和在区域内大城市流动,因此,就城市包容性的创新效应而言,对于东部更为重要。

5 结论与讨论本文构建了城市紧凑度与城市创新的理论分析框架,在此基础上,以中国281个地级及以上城市的资料为依据,对中国城市紧凑度进行了评价,采用空间回归模型方法,对中国城市紧凑度与城市创新产出间的关系开展了实证研究,并分区域进行了比较研究,得出以下结论:

(1) 城市紧凑度对城市创新的影响可归纳为三个方面:第一,紧凑通过更高的可达性和空间邻近作用,促进创新网络的形成和知识溢出的发生,促进城市创新;第二,紧凑城市能够提供步行友好街道,街道具有更高的连通性、密度、便利服务设施易达性及更强的活力,吸引创新和创意人才汇聚,提升城市创新能力;第三,紧凑城市能够促进城市社会的包容性和多元化,增强社会资本,为城市创新生态系统提供良好的制度环境。

(2) 城市紧凑度与城市规模等级呈现出显著的正相关性,即城市规模等级越高,城市越紧凑;随着城市规模的下降,城市紧凑度呈现出下降趋势。在空间格局上,2010年,东中西部城市紧凑度依次下降,省会城市及主要城市群区域城市具有较高的紧凑度,揭示了城市群的建设和发展促进了生产要素在空间上的集聚程度,土地集约利用程度更高。

(3) 实证结果证实了在全国尺度下,城市紧凑度对中国城市创新均存在显著的正效应,即城市紧凑度指数越高,城市创新产出越高。城市紧凑度指数每提高1%,城市创新产出将增长3.8%。区域尺度下的实证结果也验证了这一假设,东部、中部和西部回归模型结果显示城市紧凑度对城市创新的影响均通过了5%的显著性检验。然而,城市紧凑发展带来的创新边际效应存在区域差异,呈现出从东到西递减的趋势。中部和西部城市紧凑度指数提高带来的创新增长高出东部2倍有余。这一结果表明当前中、西部城市较为宽松的土地政策与人口流失导致的城市蔓延式发展不利于城市创新能力的发展。

(4) 分别考察城市紧凑发展的四个要素:密度、土地混合利用、街道连通性及交通可达性与城市创新产出的关系,实证结果表明具有更高密度、街道连通性更好及交通可达性更强的城市具有更高的城市创新产出。其中,密度对于城市创新产出的影响最大。

研究结果对当前中国城市空间规划与人口政策具有重要的启示。伴随着中国越来越多的城市和区域经济结构转型,寻求从工业经济结构迈向知识经济、创新型经济,城市管理者们对创新资源的重视程度不断加深,甚至引发了城市间的"抢人大战"。政府和规划者们已经开始有意识的选择一些创新区位,打造城市创新空间。然而,这种思路仍然是将空间视为容器,从中选择创新"点",以期形成创新的空间。本研究结果证实了紧凑的城市空间能够促进城市的创新表现。结合理论和实证结果:①应将紧凑城市理念与创新型城市建设相结合,将城市空间视为创新生产的空间,从整体空间规划上加强城市的密度、可步行性、可达性以及土地的混合利用,注重城市的街道空间品质与交通效率,以此增强空间生产创新的能力。尤其是中西部城市,应着重加强城市空间及人口规划政策,向更为紧凑的城市发展。②在创新型城市建设中,应将空间纳入到城市创新生态系统之中,注重空间与人才资本、创新主体等创新要素的协同,通过空间与人才资本及其他创新要素的交互作用,激发创新活力。③研究揭示了城市人口密度是影响创新的最重要因素,同时揭示了城市包容性是城市创新生态系统中关键的制度环境之一,对城市创新产出具有积极作用。因此,需要继续深化户籍制度改革,建设更加开放性、包容性的城市,吸引人力资本的汇聚,尤其是中西部城市,应针对性地提高城市人口密度,以加强和完善城市创新生态,提升城市创新表现,支持创新型城市建设。

当然,研究也有不足之处:①由于地市层面的研发、按受教育程度划分的人口数据收集较为困难,未能对城市紧凑度和城市创新产出关系的时间尺度开展研究。②中国城市发展阶段与规模存在区域差异,城市紧凑度与城市创新之间的关系是一个动态过程,处于不同城市发展阶段、不同规模的城市,城市紧凑度对城市创新的影响程度不一样。未来将在以下方面进一步深入:测度不同发展阶段、不同规模城市紧凑度与城市创新产出的关系;在微观尺度上,考察城市内部空间紧凑性对城市创新主体区位的影响;城市紧凑度与城市创新的多尺度研究。

| [1] |

Rossi U, Di Bella A. Start-up urbanism: New York, Rio de Janeiro and the global urbanization of technology-based economies[J]. Environment and Planning A, 2017, 49(5): 999-1018. DOI:10.1177/0308518X17690153 |

| [2] |

Scott A J. Beyond the creative city: Cognitive-cultural capitalism and the new urbanism[J]. Regional Studies, 2014, 48(4): 565-578. DOI:10.1080/00343404.2014.891010 |

| [3] |

Zandiatashbar A, HamidiS, Foster N, et al. The missing link between place and productivity? The impact of transit-oriented development on the knowledge and creative economy[J]. Journal of Planning Education and Research, 2019, 39(4): 429-441. DOI:10.1177/0739456X19826271 |

| [4] |

Florida R, Adler P, Mellander C. The city as innovation machine[J]. Regional Studies, 2017, 51(1): 86-96. DOI:10.1080/00343404.2016.1255324 |

| [5] |

Charnock G, Ribera-Fumaz, R. A new space for knowledge and people? Henri Lefebvre, representations of space, and the production of 22@Barcelona[J]. Environment and Planning D: Society and Space, 2011, 29(4): 613-632. DOI:10.1068/d17009 |

| [6] |

Scott A J. Social Economy of the Metropolis: Cognitive-Cultural Capitalism and the Global Resurgence of Cities[M]. London: Oxford University Press, 2008: 64-84.

|

| [7] |

Katz B, Bradley J. The Metropolitan Revolution: How Cities and Metros are Fixing Our Broken Politics and Fragile Economy[M]. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2013: 1-288.

|

| [8] |

Cooke P, Uranga M G, Etxebarria G. Regional innovation systems: Institutional and organisational dimensions[J]. Research Policy, 1997, 26(4/5): 475-491. |

| [9] |

SaxenianA. Regional Advantage[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996: 1-240.

|

| [10] |

Storper M, Christopherson S. Flexible specialization and regional industrial agglomerations: The case of the US motion picture industry[J]. Annals of the association of American Geographers, 1987, 77(1): 104-117. DOI:10.1111/j.1467-8306.1987.tb00148.x |

| [11] |

Jacobs J. The Economy of Cities[M]. New York: Random House, 1969: 1-288.

|

| [12] |

Audretsch D B, Feldman M P. Innovation in cities D B: Sciencebased diversity, specialization and localized competition[J]. European Economic Review, 1999, 43(2): 409-429. DOI:10.1016/S0014-2921(98)00047-6 |

| [13] |

Knudsen B, Florida R, Stolarick K, et al. Density and creativity in US regions[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2008, 98(2): 461-478. DOI:10.1080/00045600701851150 |

| [14] |

吕拉昌, 谢媛媛, 黄茹. 我国三大都市圈城市创新能级体系比较[J]. 人文地理, 2013, 28(3): 91-95. [Lv Lachang, Xie Yuanyaun, Huang Ru. The comparison of innovation ability hierarchy of three hierarchy of three megalopolises in China[J]. Human Geography, 2013, 28(3): 91-95.] |

| [15] |

段德忠, 杜德斌, 刘承良. 上海和北京城市创新空间结构的时空演化模式[J]. 地理学报, 2015, 70(12): 1911-1925. [Duan Dezhong, Du Debin, Liu Chengliang. Spatial-temporal evolution mode of urban innovation spatial structure: A case study of Shanghai and Beijing[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(12): 1911-1925. DOI:10.11821/dlxb201512005] |

| [16] |

王秋玉, 曾刚, 吕国庆. 中国装备制造业产学研合作创新网络初探[J]. 地理学报, 2016, 71(2): 251-264. [Wang Qiuyu, Zeng Gang, Lv Guoqing. Structural evolution of innovation networks of China's equipment manufacturing industry[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(2): 251-264.] |

| [17] |

马双, 曾刚. 多尺度视角下中国城市创新网络格局及邻近性机理分析[J]. 人文地理, 2020, 35(1): 95-103. [Ma Shuang, Zeng Gang. Analysis of China's urban innovation network pattern and its proximity from a multi-scale perspective[J]. Human Geography, 2020, 35(1): 95-103.] |

| [18] |

吕拉昌, 孙飞翔, 黄茹. 基于创新的城市化——中国270个地级及以上城市数据的实证分析[J]. 地理学报, 2018, 73(10): 1910-1922. [Lv Lachang, Sun Feixiang, Huang Ru. Innovation-based urbanization: Evidence from 270 cities at the prefecture level or above in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(10): 1910-1922. DOI:10.11821/dlxb201810007] |

| [19] |

马海涛. 基于人才流动的城市网络关系构建[J]. 地理研究, 2017, 36(1): 161-170. [Ma Haitao. Triangle model of Chinese returnees: A tentative method for city networks based on talent flows[J]. Geographical Research, 2017, 36(1): 161-170.] |

| [20] |

符文颖, 董诗涵. 技术型新创企业的地理学研究进展[J]. 地理科学, 2019, 39(9): 1398-1406. [Fu Wenying, Dong Shihan. Research progress in geography on technology-based start-ups[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(9): 1398-1406.] |

| [21] |

王承云, 秦健, 杨随. 京津沪渝创新型城区研发产业集群研究[J]. 地理学报, 2013, 68(8): 1097-1109. [Wang Chengyun, Qin Jian, Yang Sui. Analysis of the cluster mode of R & D industry in the innovative city districts: Taking Beijing, Tianjin, Shanghai and Chongqing as examples[J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(8): 1097-1109.] |

| [22] |

林晓, 徐伟, 杜德斌, 等. 上海市风险投资企业的空间分布与"技术-资本"地理邻近性[J]. 地理学报, 2019, 74(6): 1112-1130. [Lin Xiao, Xu Wei, Du Debin, et al. Spatial pattern and technology-capital geographic proximity of venture capital firms in Shanghai[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(6): 1112-1130.] |

| [23] |

Burton E. The compact city: Just or just compact? A preliminary analysis[J]. Urban Studies, 2000, 37(11): 1969-2006. DOI:10.1080/00420980050162184 |

| [24] |

Hamidi S, Ewing R. Is sprawl affordable for Americans? Exploring the association between housing and transportation affordability and urban sprawl[J]. Transportation Research Record, 2015(1): 75-79. |

| [25] |

Galster G, Cutsinger J. Racial settlement and metropolitan land-use patterns: Does sprawl abet black-white segregation?[J]. Urban Geography, 2007, 28(6): 516-553. DOI:10.2747/0272-3638.28.6.516 |

| [26] |

Florida R. The Rise of the Creative Class: And How it's Transforming Work. Leisure, Community and Everyday Life[M]. New York: Basic Books, 2002: 1-404.

|

| [27] |

Granpayehvaghei T, Bonakdar A, Zandiatashbar A, et al. The quest for creative industries: A multilevel national study of the impacts of urban form on the geography of creative industries[J]. Transportation Research Record, 2019, 2673(8): 157-168. DOI:10.1177/0361198119843470 |

| [28] |

Katz B, Wagner J. The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovationin America[R]. Washington, DC: MetropolitanPolicy Program at Brookings, 2014: 1-34.

|

| [29] |

Hamidi S, Zandiatashbar A, Bonakdar A. The relationship between regional compactness and regional innovation capacity (RIC): Empirical evidence from a national study[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2019, 142: 394-402. DOI:10.1016/j.techfore.2018.07.026 |

| [30] |

Hamidi S, Zandiatashbar A. Does urban form matter for innovation productivity? A national multi-level study of the association between neighbourhood innovation capacity and urban sprawl[J]. Urban Studies, 2019, 56(8): 1576-1594. DOI:10.1177/0042098018767002 |

| [31] |

仇保兴. 紧凑度与多样性——中国城市可持续发展的两大核心要素[J]. 城市规划, 2012(10): 11-18, 36. [Qiu Baoxing. Compactness and diversity: Two core elements of sustainable urban development in China[J]. City Planning Review, 2012(10): 11-18, 36.] |

| [32] |

Credit K. Transit-oriented economic development: The impact of light rail on new business starts in the Phoenix, AZ Region, USA[J]. Urban Studies, 2017, 55(13): 2838-2862. |

| [33] |

Storper M, Venables A J. Buzz: Face-to-face contact and the urban economy[J]. Journal of Economic Geography, 2004, 4(4): 351-370. DOI:10.1093/jnlecg/lbh027 |

| [34] |

Chatman D G, Noland R B, Klein N J. Firm births, access to transit, and agglomeration in Portland, Oregon, and Dallas, Texas[J]. Transportation Research Record, 2016, 2598(1): 1-10. DOI:10.3141/2598-01 |

| [35] |

Zandiatashbar A, Hamidi S. Impacts of transit and walking amenities on robust local knowledge economy[J]. Cities, 2018, 81: 161-171. DOI:10.1016/j.cities.2018.04.005 |

| [36] |

Bereitschaft B. Exploring perceptions of creativity and walkability in Omaha, NE[J]. City, Culture and Society, 2019, 17: 8-19. DOI:10.1016/j.ccs.2018.08.002 |

| [37] |

Shearmur R. The geography of intrametropolitan KIBS innovation: Distinguishing agglomeration economies from innovation dynamics[J]. Urban Studies, 2012, 49(11): 2331-2356. DOI:10.1177/0042098011431281 |

| [38] |

Florida R, Mellander C, Stolarick K. Inside the black box of regional development: Human capital, the creative class and tolerance[J]. Journal of Economic Geography, 2008, 8(5): 615-649. DOI:10.1093/jeg/lbn023 |

| [39] |

Trip J J. Assessing quality of place: A comparative analysis of Amsterdam and Rotterdam[J]. Journal of Urban Affairs, 2007, 29(5): 501-517. DOI:10.1111/j.1467-9906.2007.00362.x |

| [40] |

Rao Y, Dai D. Creative class concentrations in Shanghai, China: What is the role of neighborhood social tolerance and life quality supportive conditions?[J]. Social Indicators Research, 2017, 132(3): 1237-1246. DOI:10.1007/s11205-016-1347-9 |

| [41] |

Florida R. The creative class and economic development[J]. Economic Development Quarterly, 2014, 28(3): 196-205. DOI:10.1177/0891242414541693 |

| [42] |

Niebuhr A. Migration and innovation: Does cultural diversity matter for regional R & D activity?[J]. Papers in Regional Science, 2010, 89(3): 563-585. DOI:10.1111/j.1435-5957.2009.00271.x |

| [43] |

Qian H. Diversity versus tolerance: The social drivers of innovation and entrepreneurship in US cities[J]. Urban Studies, 2013, 50(13): 2718-2735. DOI:10.1177/0042098013477703 |

| [44] |

Hamidi S, Ewing R. A longitudinal study of changes in urban sprawl between 2000 and 2010 in the United States[J]. Landscape and Urban Planning, 2014, 128: 72-82. DOI:10.1016/j.landurbplan.2014.04.021 |

| [45] |

Tsai Y H. Quantifying urban form: Compactness versus sprawl[J]. Urban Studies, 2005, 42(1): 141-161. DOI:10.1080/0042098042000309748 |

| [46] |

Lee J, Kurisu K, An K, et al. Development of the compact city index and its application to Japanese cities[J]. Urban Studies, 2015, 52(6): 1054-1070. DOI:10.1177/0042098014536786 |

| [47] |

Fan P, Lee Y C, Ouyang Z, et al. Compact and green urban development: Towards a framework to assess urban development for a high-density metropolis[J]. Environmental Research Letters, 2019, 14(11): 115006. DOI:10.1088/1748-9326/ab4635 |

| [48] |

李琳. "紧凑"与"集约"的并置比较——再探中国城市土地可持续利用研究的新思路[J]. 城市规划, 2006, 30(10): 19-24. [Li Lin. A Comparative study of "compact" and "intensive"[J]. City Planning Review, 2006, 30(10): 19-24. DOI:10.3321/j.issn:1002-1329.2006.10.005] |

| [49] |

马丽, 金凤君. 中国城市化发展的紧凑度评价分析[J]. 地理科学进展, 2011, 30(8): 1014-1020. [Ma Li, Jin Fengjun. Evaluation of Chinese urban compactness[J]. Progress in Geography, 2011, 30(8): 1014-1020.] |

| [50] |

Ewing R. Pedestrian- and Transit-Friendly Design: A Primer for Smart Growth[M]. Washington, DC: Smart Growth Network, 1999: 1-24.

|

| [51] |

Long Y, Wang J, Wu K. Road intersection density in China[EB/OL]. (2014-08-20)[2020-06-08]. Ranking at Beijing City Lab, 2014, http://www.beijingcitylab.com.

|

| [52] |

Long Y, Wang J, Wu K. Bus coverage of Chinese cities[EB/OL]. (2014-08-20)[2020-06-08]. Ranking at Beijing City Lab, 2014. http://www.beijingcitylab.com.

|

| [53] |

Shi L, Yang S, Gao L. Effects of a compact city on urban resources and environment[J]. Journal of Urban Planning and Development, 2016, 142(4): 05016002. DOI:10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000324 |

| [54] |

黄永斌, 董锁成, 白永平, 等. 中国地级以上城市紧凑度时空演变特征研究[J]. 地理科学, 2014, 34(5): 531-538. [Huang Yongbin, Dong Suocheng, Bai Yongping, et al. Spatio-temporal evolvement of urban compactness in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2014, 34(5): 531-538.] |

| [55] |

侯润秀, 官建成. 外商直接投资对我国区域创新能力的影响[J]. 中国软科学, 2006(5): 104-111. [Hou Runxiu, Guan Jiancheng. The impact of FDI on China regional innovation capacity[J]. China Soft Science, 2006(5): 104-111. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2006.05.013] |

| [56] |

程叶青, 王哲野, 马靖. 中国区域创新的时空动态分析[J]. 地理学报, 2014, 69(12): 1779-1789. [Cheng Yeqing, Wang Zheye, Ma jing. Analyzing the space-time dynamics of innovation in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(12): 1779-1789. DOI:10.11821/dlxb201412004] |

| [57] |

LeSage J P, Pace R K. Introduction to Spatial Econometrics[M]. New York: Taylor & Francis-CRC Press, 2009: 1-136.

|

| [58] |

王承云, 孙飞翔. 长三角城市创新空间的集聚与溢出效应[J]. 地理研究, 2017, 36(6): 1042-1052. [Wang Chengyun, Sun Feixiang. Spatial agglomeration and spillover effects of urban innovation in Yangtze River Delta[J]. Geographical Research, 2017, 36(6): 1042-1052.] |